Министерство образования и науки Российской Федерации

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Бодеевская средняя общеобразовательная школа»

Лискинского муниципального района

Воронежской области

Номинация «Комсомольцы-добровольцы»

Исследовательская работа

«Милосердие

в белых халатах»

Выполнила: учащаяся IX класса

МКОУ «Бодеевская СОШ»

Лискинского района

Панфилова Марина Олеговна

Руководители: учитель биологии

МКОУ «Бодеевская СОШ»

Муковнина Татьяна Юрьевна,

старшая вожатая

МКОУ «Бодеевская СОШ»

Русикова Марина

Владимировна

Бодеевка 2018

Содержание:

Введение……………………………………………………………………..

I Война и судьбы человеческие

1. Фронтовые сёстры………………………………………………………..

2. Санинструкторы всегда в строю………………………………………..

3. Дети фронтовиков выбирают военные профессии……………………

II Другая война, а судьбы те же……………………………………………

Заключение……………………………………………………………………

Источники…………………………………………………………………….

Приложение 1…………………………………………………………………

Приложение 2…………………………………………………………………

Введение

Жестокое время. Суровые годы.

Нелёгкое бремя….

И каждый из нас

Сраженьям горячую молодость отдал

И, может быть, всё, что имеет, отдаст…..

Много славных страниц вписали комсомольцы в летопись истории нашей Родины. Моё знакомство с комсомолом началось с нашей школьной пионерской организации имени Зои Космодемьянской. В нашем школьном музее «Данко» хранятся архивные материалы, рассказывающие о становлении Комсомола, о подвигах комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, о комсомольских ударных стройках. Нет такой семьи, в которой бы не хранилась память о бабушках и дедушках. Это они, двадцатилетние, молодые и красивые, улыбаются из семейных альбомов, это они, двадцатилетние, они остановили фашистов. Это они «по-пластунски всю Европу пропахали», поставили победную точку в Берлине, расписавшись на стенах поверженного рейхстага.

Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для молодёжи того времени. Подвиги совершались не только с оружием в руках, но и с санитарной сумкой через плечо. Медсёстры выносили из-под огня бойцов, сами рискуя жизнью и погибая. В старых альбомах я нашла интервью с людьми, которые воевали на Лискинской земле в составе санитарных бригад.

Перелистывая пожелтевшие страницы, я вспоминала проникновенные строчки стихотворения Юлии Друниной «Четверть роты уже скосило»:

Четверть роты уже скосило.

Цель: изучение материалов, рассказывающих о судьбах военных медиков

Задачи:

- изучить архивные материалы школьного музея «Данко»;

- взять интервью у односельчан – участников военных действий;

- проанализировать накопленный материал;

- использовать полученный материал для пополнения фондов музея.

Актуальность: современное поколение не должно забывать о подвигах своих предков и гордиться ими.

Методы:

- опрос односельчан;

- изучение и анализ литературы.

I Война и судьбы человеческие.

1. Фронтовые сёстры.

Смерть не хочет щадить красоты,

Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,

Но встают у неё на пути

Люди в белых халатах,

Люди в белых халатах

Вот опять у неё на пути…

(Л.И.Ошанин)

Медсестра Кочетова Евдокия Алексеевна вспоминала:

«В 1941 году 22 июня я ехала на работу в трамвае. Люди, сидевшие, все плакали, и я услыхала страшное слово «война». После призыва товарища Сталина «Родина в опасности» наша молодёжь, юноши и девушки добровольно и по призыву пошли на фронт, в том числе и я, решила пойти на защиту своей родины. Я была комсомолкой. Кончила кружок «Ворошиловского стрелка», носила этот значок и гордилась им. Работала медсестрой. Окончив смену, я пошла в военкомат Автозаводского района города Горького. Военком посмотрел на меня с недоверием. Уж очень я была худенькая и маленькая, но не отказал, пообещал вызвать. Прошло два-три дня - меня не вызывают. Тогда я пошла к нему опять. У военкомата стояли машины, он мне сказал, чтобы я садилась на машину. Вот так я и попала на фронт, в 160-ю дивизию, позднее 89-ю гвардейскую стрелковую дивизию, в Медицинский батальон, (МСБ). 15 июля мы уже были на фронте. По прибытию на фронт нас стали посылать на передовую группами за ранеными. В том числе поехала и я на машине с врачом Мальвинским, это было в Белоруссии местечко Чаусы, где я и получила боевое крещение. Приехали мы в лес, кругом рвутся снаряды, кругом лежали раненые бойцы. Мы стали их переносить в одно место, в более безопасное. Было очень страшно, но когда мы начали работать, то забыли про весь страх, даже не замечали разрыв снарядов. За работой, за перевязками, я не заметила, куда делся врач Мальвинский. Когда я поднялась, около меня был только один шофёр. Мы с ним начали грузить раненых на машину, самых тяжёлых, остальные остались ждать другого рейса. Поехали мы вдвоём, так как врача мы так и не нашли.

В медсанбат нам пришлось добираться очень трудно, куда бы мы ни ехали, кругом были немцы, кругом рвались снаряды. Мы уже и не думали, что попадём к своим, очень боялись попасть в плен. К вечеру нам как-то удалось выбраться и мы приехали к своим. Когда мы приехали к речке Баси, там было множество раненых. Этих раненых нужно было переправить на другой берег реки. Всю ночь под бомбёжкой под взрывы снарядов мы перевозили раненых. С этой задачей мы справились с честью, за что командование нам объявило благодарность.

А в городе Кричеве наши хирурги и медсёстры день и ночь без сна делали операции. Так 1941-42 годы нам приходилось работать в таких трудных условиях. Очень часто приходилось вывозить раненых из-под обстрела.

В 1943 году наступил перелом, наши войска перешли в наступление по всему фронту. Это было на Курско-Орловской дуге. Наша дивизия штурмом брала город Белгород и 3-го августа овладели им, за что нам Москва салютовала, и было присвоено звание Белгородской. Медсанбат стоял в Заячьем. Раненых было так много, что мы не успевали их обрабатывать и отправлять в госпиталя. После Белгорода наши войска пошли вперёд на Харьков. Нам, медикам, было легче тем, что на нас не сыпались день и ночь бомбы и снаряды. Но была другая трудность. Раненых отправлять не успевали, потому что войска шли вперёд и Медсанбат шёл за ним, а тех раненых, которых не успели отправить в госпитали, оставляли с ними сестру, которая должна за ними ухаживать и эвакуировать своими силами, без транспорта. Это было непросто. Так в городе Чугуеве под городом Харьковом меня с Таней Демашовой оставили с ранеными. Раненых было очень много. Лежали они в трёхэтажном здании, заполнены до отказа. Таня работала с тяжело ранеными, а мне пришлось организовать эвакуацию и уход за ранеными. Тогда я обратилась к мирному населению с просьбой, чтобы они помогли раненым по уходу за ними: кормить, подать судно и все остальные хлопоты. Сама я с винтовкой пошла на дорогу и останавливала каждую машину, которая шла в тыл порожняком и просила, чтобы они взяли раненых и увезли в госпиталь, давала им маршрут, где стояли госпиталя. Тогда был издан приказ командования, всем шоферам забирать попутно раненых и отправлять в госпиталь.

Так трое суток днём и ночью я стояла на дороге. Уходила только тогда, когда нужно было срочно помочь раненым, кому было плохо. Хорошо, что госпиталь тоже стоял в Чугуеве и за трое суток мы их отправили в госпиталя. Потом поехали догонять свой Медсанбат. Догнали мы их в городе Харькове. И так до конца войны всем медсёстрам приходилось в таких условиях. С этой дивизией я прошла всю войну. Окончила войну в Берлине. Демобилизовалась в октябре 1945 года».

Биография боевой юности Колмаковой Галины Сергеевны, 1925 года рождения: «Родилась в Брянской области, село Журиничи. Перед началом войны успела закончить 9 классов Нарышкинской средней школы, Орловской области. Как комсомолка, старалась активно помогать в организации местной обороны посёлка, где жила с семьёй. Когда немецко-фашистские войска захватили город Орёл в октябре 1941 года, добровольно пошла служить в действующую армию.

В формирующийся 566 артполк 160 стрелковой дивизии была назначена в январе 1942 года, в качестве санинструктора артбатареи. Полк был расквартирован тогда в город Старый Оскол. Вскоре выступил на передовую позицию под город Щигры, Курской области и занял оборону в феврале 1942 года. Я исполняла обязанности санинструктора, но умела обращаться со стрелковым оружием и орудиями. Это впоследствии мне пригодилось.

28 июня 1942 года наша часть приняла бой в начале немецкого наступления. Для меня это было первое боевое крещение. Наряду с оказанием медицинской помощи раненым батарейцам, пришлось вести огонь по танкам противника из орудия прямой наводкой. За этот бой получила свою первую награду «Медаль за отвагу» и мне её вручил впоследствии, именно на Вашей Донской земле, член Военного Совета 40-й Армии товарищ Мехлис. Это было за селом Троицкое в августе 1942 года.

С августа по ноябрь 1942 года наша 160 стрелковая дивизия держала оборону и вела местные наступательные бои по реке Дон. Наши артбатареи занимали огневые позиции в километрах 3-5 западнее села Троицкое. До переправы через Дон у села Урыв – чуть более 1 километра (а может, и меньше). Дорога на «огневые» из села Троицкое находилась под постоянным обстрелом. В селе Троицкое располагалась наша полковая медсанчасть, примерно там, где сейчас мемориальный памятник. Раненых с огневых позиций эвакуировали в село Троицкое, а далее – в Дракино в медсанбат дивизии. Дорога была открытой, местность вокруг голая, передвигались медленно, на подводах. Немецкие самолёты постоянно барражировали над местностью, обстреливали нас и даже сбрасывали бомбы на одинокую подводу.

За это время, пока удерживали оборону на Дону и вели бои за овладение плацдармами на Западном берегу Дона – мы слышали бои иного значения – болели душой за сражающийся Сталинград. Он был у нас левее по флангу. Тяжёлые немецкие бомбовозы тучами летели через наши позиции, днём и ночью - всё на Сталинград. Каждый из нас понимал: если выдержит Сталинград – победа будет за нами. Тогда это был главный вопрос всей жизни и смерти. Поэтому, даже находясь в обороне, наши воины старались из последних сил воевать активно, отвлекать силы противника на себя, чтобы хоть как-то облегчить участь сталинградцев.

Немало полегло тогда наших ребят на переправах, и на Западном берегу Дона при боях за удержание плацдармов. Одним из первых Героев дивизии стал 20-летний комсомолец из 273-го стрелкового полка Чолпонбай Тулебердиев, который не задумываясь отдал свою жизнь ради того, чтобы военную задачу по захвату плацдарма в селе Селявное выполнить. Будучи тяжело раненым, он собрал последние силы, подполз к амбразуре немецкого ДЗОТа и закрыл собою огнедышащий пулемёт. Его товарищи, воспользовавшись этим, быстро атаковали донскую кручу и захватили плацдарм.

Подвиг этот всколыхнул сердца и души наши, и нам хотелось скорее в бой, скорее в наступление.

Эти дни запомнились именно своей необычностью, тревогой за судьбу Родины. Ведь тогда ещё не было переломного момента войны в нашу пользу…

Только после нашей победы под Курском и Орлом в 1943 году гитлеровская армия уже не смогла собрать большие силы!

Победы наши воодушевляли всю Красную Армию и весь советский народ, придали им оптимизм и непоколебимую веру в окончательную победу над врагом.

После боёв на вашей земле много было ещё тяжёлых фронтовых дорог, побед и поражений, дорогих потерь друзей-товарищей боевых, были и радости.

День Победы довелось встретить в поверженном Берлине. Но эти дни, когда пришлось участвовать в боях на Вашей земле, запомнились почему-то очень остро.

Рада буду снова вступить на эту священную землю, где окопы – наше родное жилище – уже сравнялись с пашней. Рада, что довелось выжить в этой войне (хотя никто из нас, тогдашних, об этом не думал), что через 45 лет Мира смогу потрогать рукой эту землю – мирную плодородную пашню, где следов войны, поди, не осталось. Только невидимые иному глазу ориентиры укажут мне дорогу на свои «огневые», только цепкая память о тех днях навсегда породнила меня с вами, дорогие люди села Троицкого».

Подлинный рассказ жительницы города Воронежа Клавдии Ивановны Бутыриной:

«Был 1941 год. 21 июня прошёл как обычный субботний день в повседневных житейских делах. Где-то за полночь я проснулась и услышала голоса. По презжей части улицы шли нарядно одетые девчонки и ребята и под аккомпонимент гитары пели песни. Тут я вспомнила о том, что сегодня во всех школах для выпускников прозвенел последний звонок. Вспомнила свою школу, где прошли лучшие годы жизни, последние напутствия учителей, которые прощались вместе с нами и плакали. Это было совсем недавно, а у меня уже своя семья. Стало совсем светло, и я встала. Наступил воскресный день – 22 июня, солнце светило ярко и ничто не предвещало грозу. Ровно в двенадцать часов дня я была у кинотеатра «Пролетарий», когда услышала по радио голос диктора Левитана: «Внимание! Внимание! Передаём экстренный выпуск последних известий. Сегодня, ровно в 4 часа утра Германия вероломно напала на Советский Союз. Наши пограничники ведут упорное сопротивление в районе Брестской крепости». Через несколько минут диктор повторил те же слова, как бы в подтверждение. Люди, которые находились рядом и всё слышали, поняли, что началась война. Все куда-то заторопились, кто домой, кто к своим родным, сообщить печальную новость. Пришла домой взволнованная, так как в семье были одни мужчины: отец, муж, 15-летний брат и я, с маленьким ребёнком. Они меня стали успокаивать, что эта война долго не продлится, не более 2-х – 3-х месяцев, как Финская кампания. А меня не покидала мысль, как же так могло случиться, ведь совсем недавно В.М. Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали пакт о ненападении, и вдруг – необъявленная война. Все прогнозы моих близких не оправдались, война набирала огромный размах. Немец, вооружённый до зубов, продвигался на восток, разрушая всё на своём пути. А наши войска отступали, чтобы напрасно не терять людей. Вскоре пришла повестка моему отцу, а затем и мужу. Остались мы вдвоём с братом. Наступила безрадостная весна 1942 года. Немец всё ближе подходил к центру России. Днём в городе Воронеже можно было увидеть людей, а с наступлением темноты немецкие самолёты, их называли «рамы», со страшным рёвом, который был слышен за несколько километров, прилетали бомбить город. Они летали цепочкой, сразу по несколько штук, беспрерывно сбрасывая бомбы. И так всю ночь, начиная с десяти часов вечера до четырёх часов утра. В городе жить стало невозможно, снабжения почти никакого, люди были в панике – не знали куда бежать, где найти спасение. В мае мы оставили свой дом, и всё, что у нас было. Взяли с собой самое необходимое и немного питания. А в июне месяце немец ворвался в город и захватил Правобережье. На левый берег ему перейти не удалось, так как при отступлении наши войска взорвали мост. Вот здесь он и был остановлен. А мы тем временем шли на восток. У меня заболел и умер маленький сын. Однажды пришёл брат с повесткой на руках и заявил, что ему необходимо собраться и явиться на призывной пункт. Я, конечно, стала ругать его, ведь ему не было и шестнадцати лет, но это было бесполезно, он ушёл добровольцем в армию. И так я осталась совсем одна. Что делать? Поехала искать своего дядю, который жил в Казани, но до него доехать было не суждено. По пути, не помню, на какой станции стоял санитарный поезд на текущем ремонте, так мне объяснил диспетчер, и что через несколько часов он отправится на фронт. Я нашла начальника поезда, объяснила, кто я и откуда, подала свои документы с просьбой взять меня на санитарный поезд. «Вы мне подходите, но хочу предупредить, что работа у нас не из лёгких, нагрузка большая – выхаживать раненых, и нервы нужны крепкие», - ответил мне главный врач. Меня зачислили в санитарную дружину и прикрепили к пятнадцатому вагону, который перевозил тяжелораненых. На следующий день поезд отправился. Куда, в каком направлении, об этом никто и никогда из команды не знал. Всё было засекречено, знали только майор медицинской службы и замполит. Проехали недалеко, поезд остановился, к нам подъехало несколько машин, и стали грузиться военные. Это были и новобранцы, и те, которые после ранения лежали в госпитале, все они ехали на фронт. Когда их высадили, поехали под погрузку раненых, и вот здесь я увидела то, о чём предупреждал меня врач. В вагон для тяжело раненных грузили по тридцать человек. Работа требовала большого терпения, а главное – внимания. Все они были как дети: плакали, стонали, некоторые не выдерживали боль и кричали. Как только могла, успокаивала их, что скоро приедем в госпиталь, там прооперируют и всё будет хорошо. Главное – для вас война кончилась. Некоторых это утешало, а у которых не было обеих ног – плакали. И так рейс, за рейсом. Война отходила на запад, а мы вслед за ней. Было очень много всяких эпизодов, но всего не расскажешь. Забирали раненых с территории Польши, Румынии, Прибалтийских республик и с Восточной Пруссии. А вот, что ещё довелось увидеть. Сдав раненых в госпиталь, мы отправлялись в обратный путь. Стали подъезжать к неизвестному мне городу и тут замполит, сказал: «Смотрите, мы подъезжаем к концлагерю Освенцим». С виду город не большой, но бросилось в глаза, что все окна покрыты солевым налётом. Оказывается, мы подъехали к лагерю, где были построены печи, в которых сжигали людей. Подъехали ближе, поезд остановился. Лагерь был окружён забором и в несколько рядов колючей проволокой. Горы пепла, человеческого пепла, мы увидели там. Представить невозможно, сколько надо сжечь людей, чтобы образовались такие горы. Прошли во внутрь лагеря, нас встретил охранник, открыл нам одну за другой кладовки и стал объяснять. Картина была ужасной. В одной из кладовой на полках стояли пинетки, там их было несколько тысяч, столько было сожжено детей до одного года. В следующей кладовой были женские ботинки, туфли, сапожки, по подсчёту тоже много тысяч. В следующей кладовой находились летчицкие унты. Затем склад, где были кипы человеческого волоса. И человеческой кожи, только с татуировкой. Он (охранник) развернул нам одну и стал объяснять: «Вот эта принадлежала одному советскому моряку. У которого на спине была выколота целая флотилия. Эта татуировка понравилась жене начальника лагеря, ей она подходила для абажура. «Бедняге сделали обкалывание и с живого содрали кожу, а затем его кинули в печь». Охранник показал, где всех несчастных осматривали, приказывали раздеться до гола и направляли в следующую комнату, якобы для принятия душа. А в этой «следующей» тихо двигался транспортёр, где проходил электроток, а далее труп падал в печь.

После всего увиденного захотелось поскорее уйти с этого проклятого места. Наступил май 1945 года, наконец, прекратилась проклятая бойня. Людей стали демобилизовывать, а мы все возили и возили раненых. Было очень жарко. Наш поезд направлялся на Северный Кавказ. Раненый с ампутированной ногой никому не давал покоя, со слезами умолял помочь ему. Я знала, что его грызёт червь, в жару он быстро заводится, но во время рейса строго запрещено снимать повязку. На свой риск, подождав ночи, чтоб меня не увидело начальство, подставила тазик, размотала бинтовку и пришла в ужас. В тазик свалился целый ком червей, а культа выглядела как ёжик, так они в неё впились. Когда всё спиртом обработала и сделала повязку, он не просыпался больше суток. Разгрузились в Тбилиси и вместо запада поехали на восток. Проехали Урал, Сибирь, подъехали к озеру Байкал, полюбовались им и снова в путь. Остановились на станции со смешным названием «Трофей Павлович». Оказалось, что мы очутились в Забайкальском военном округе. Недавно здесь проявили «интерес» к нашей стране японцы, но их быстро успокоили. Наша помощь здесь не понадобилась. Можно б в обратный путь, но приказа не было. Поскольку поезд был московской приписки, вся корреспонденция шла в Москву, и оттуда нам её привозили. Отец узнал, где я нахожусь, сообщил о том, что муж погиб, брат находится на излечении в госпитале в Москве, что от Воронежа остались одни руины. Наконец, пришёл приказ о нашей демобилизации. Это был март 1945 года. Наш поезд был расформирован. Мы устроили прощальный вечер. Нам выдали сухой паёк, распрощались друг с другом и разъехались. Приехала в Воронеж, но вместо города были одни развалины. Вместо домов кое-где виднелся дымок, люди жили в развалинах, в подвалах. Пошла на улицу, где стоял наш дом, но, начиная от площади Ленина и до площади Заставы стоял уцелевший один дом, где располагалась школа для слепых. Он и сейчас цел, там разместился музей. Разговаривала с некоторыми людьми, которые поведали мне печальную историю: все жители, которые не смогли эвакуироваться из города, были вывезены под предлогом эвакуации в Песчаный лог и там застрелены.

В то время никто не думал о потерянном имуществе, о том, что остались без крова. Думали только о потерянных родных и близких, о людях, что не вернулись с войны. Думали о том, сколько горя принесла проклятая война, сколько страданий пришлось пережить. Пусть хранит Бог, чтоб это никогда не повторилось!»

Клавдия Ивановна в последние годы своей жизни жила на хуторе Новониколаевском Лискинского района Воронежской области. Оставив свою квартиру детям и внукам, она переехала в глубинку, но продолжала биться за жизнь: старалась защитить от трудностей сына-инвалида, внучку, помогала им, держала корову. До последних дней своей жизни её сердце по-прежнему болело за близких, потому что она узнала настоящую цену жизни, жизни, которую она сохранила многим советским солдатам.

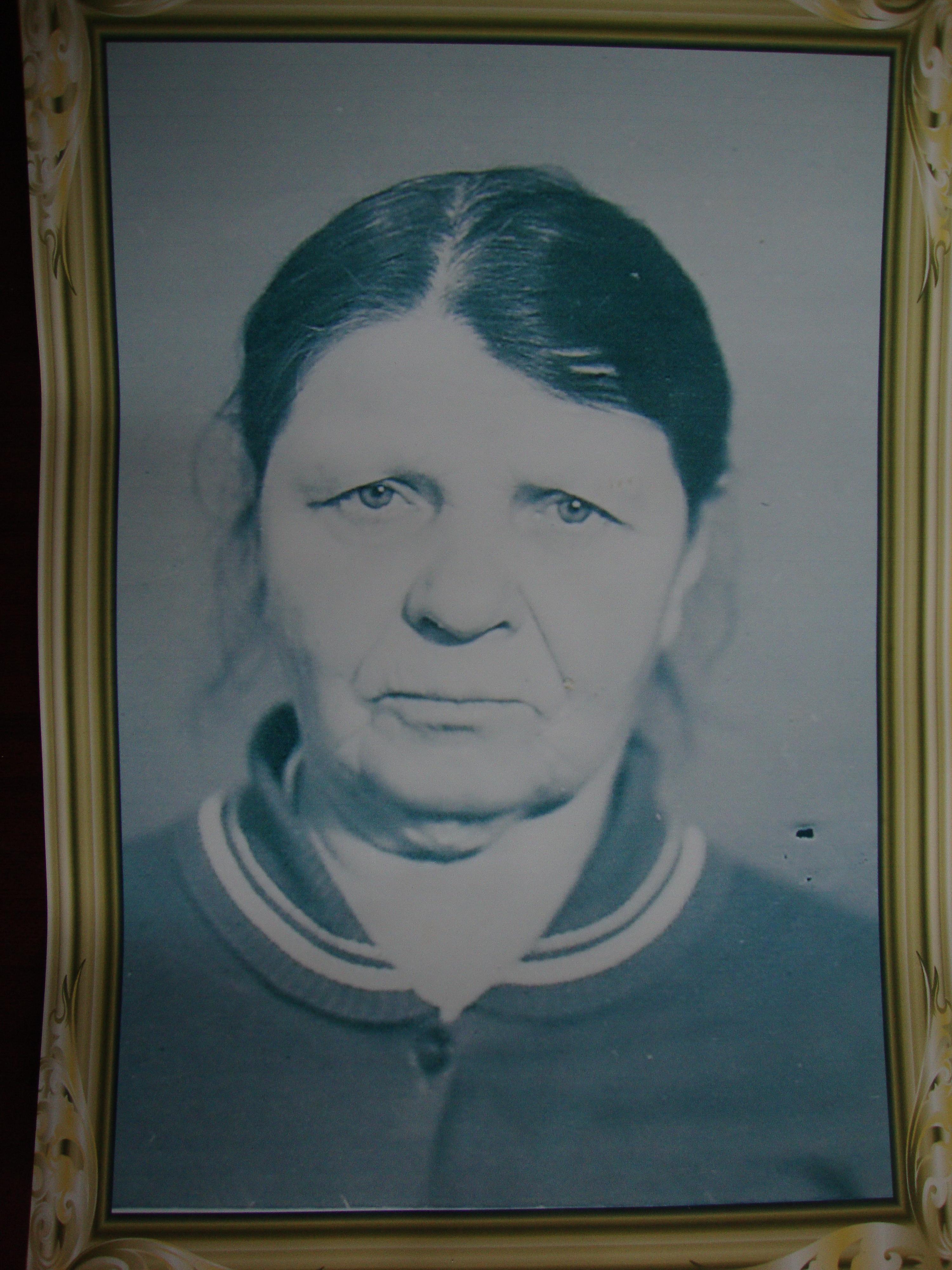

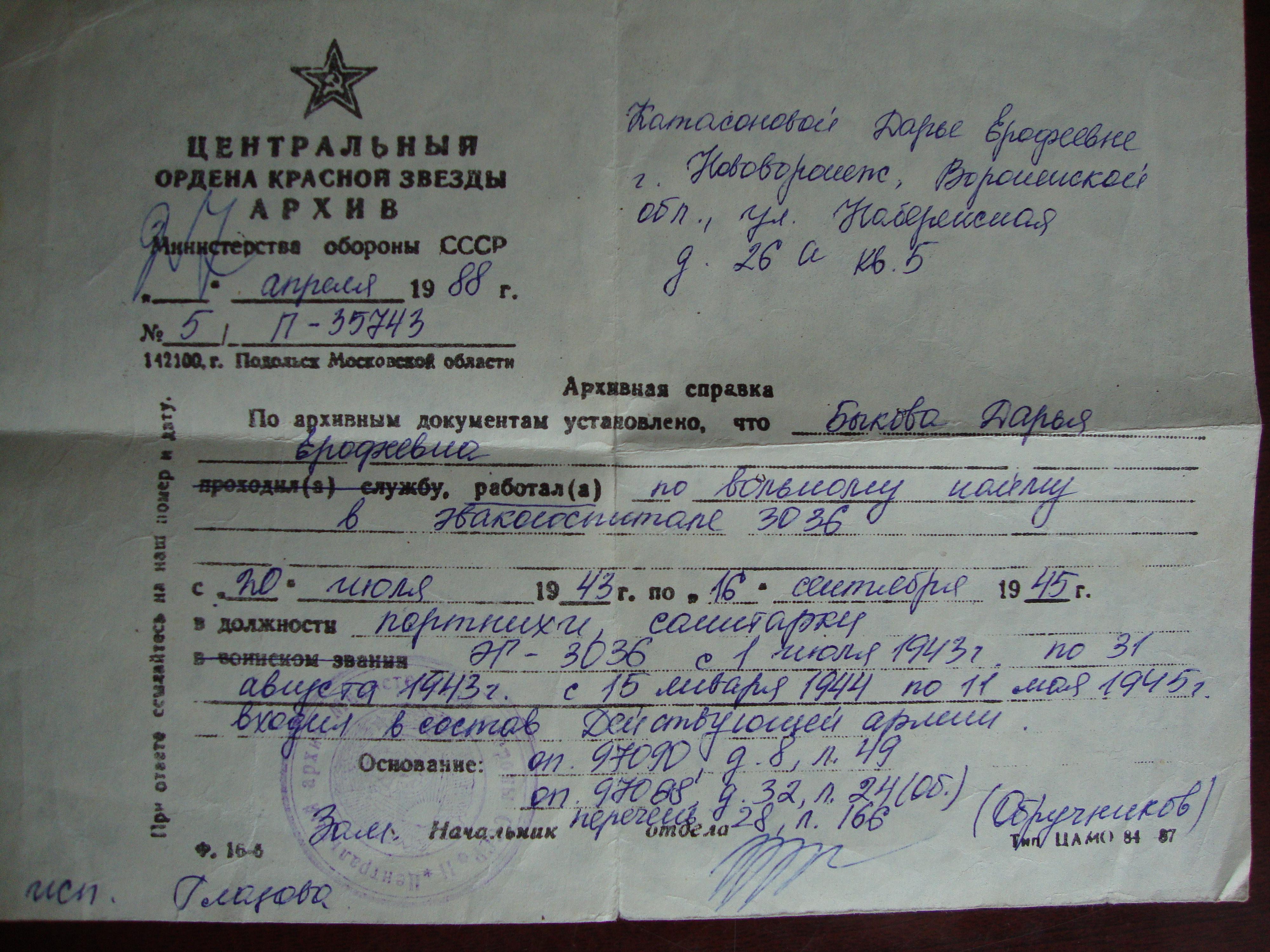

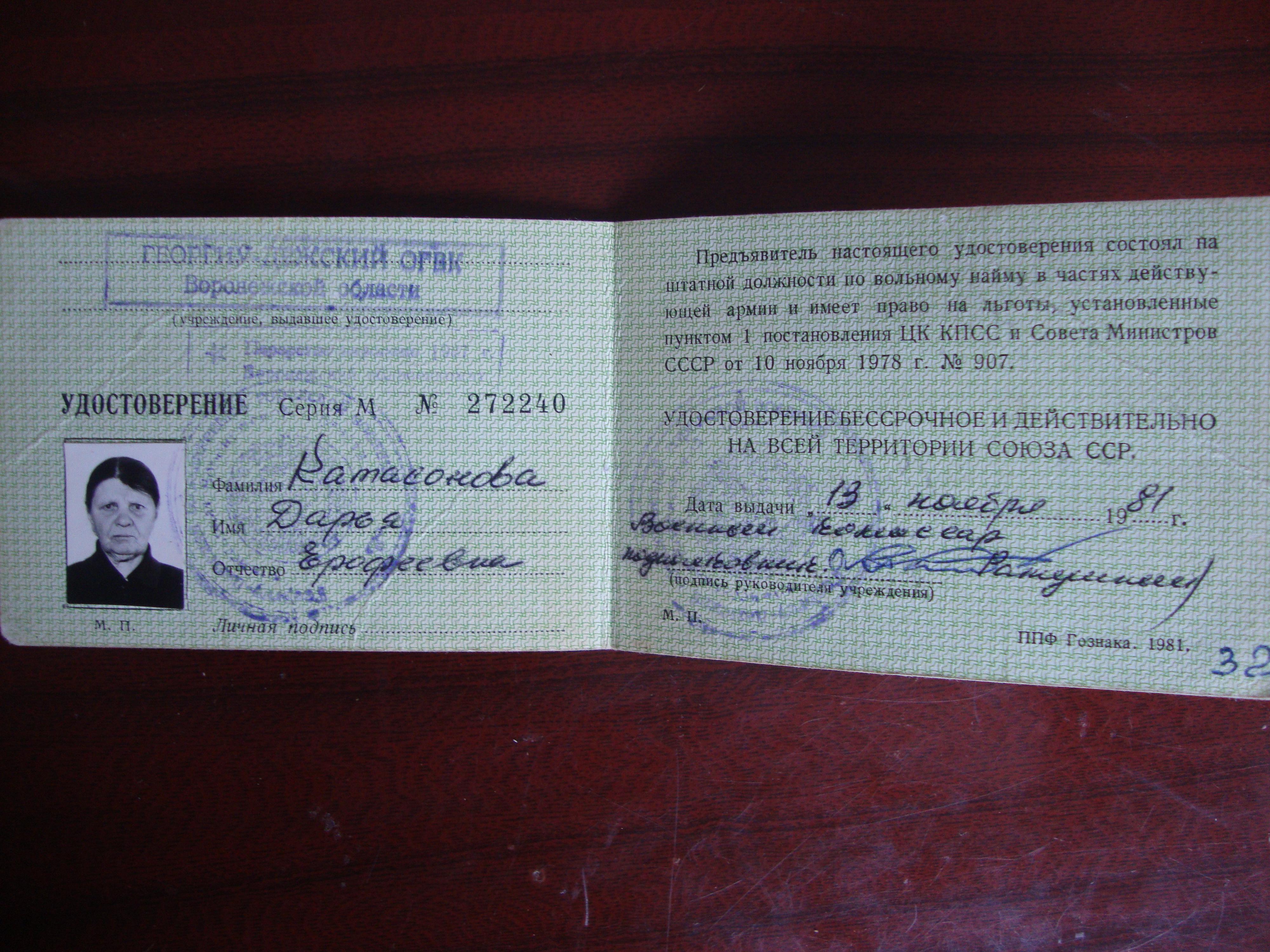

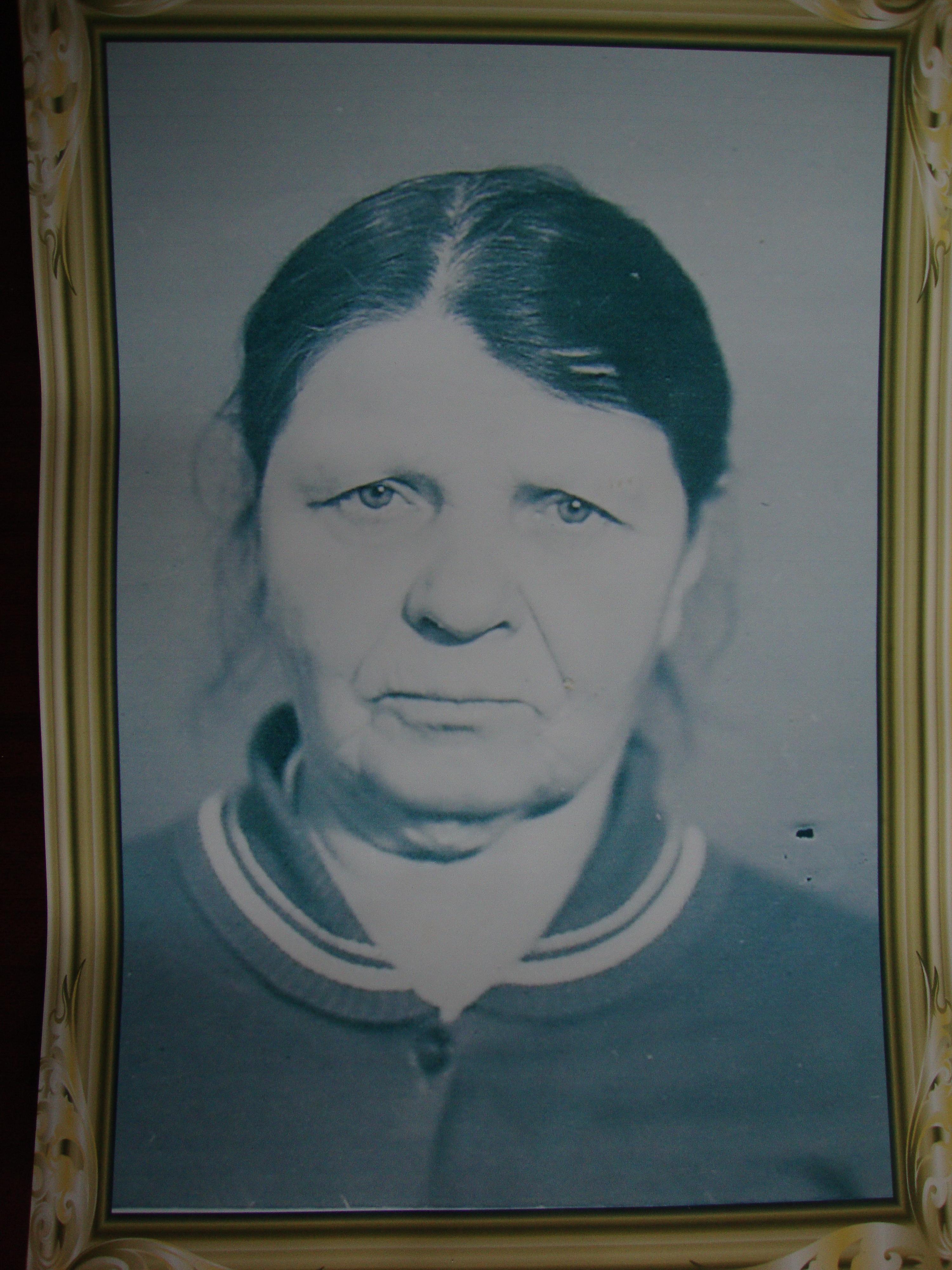

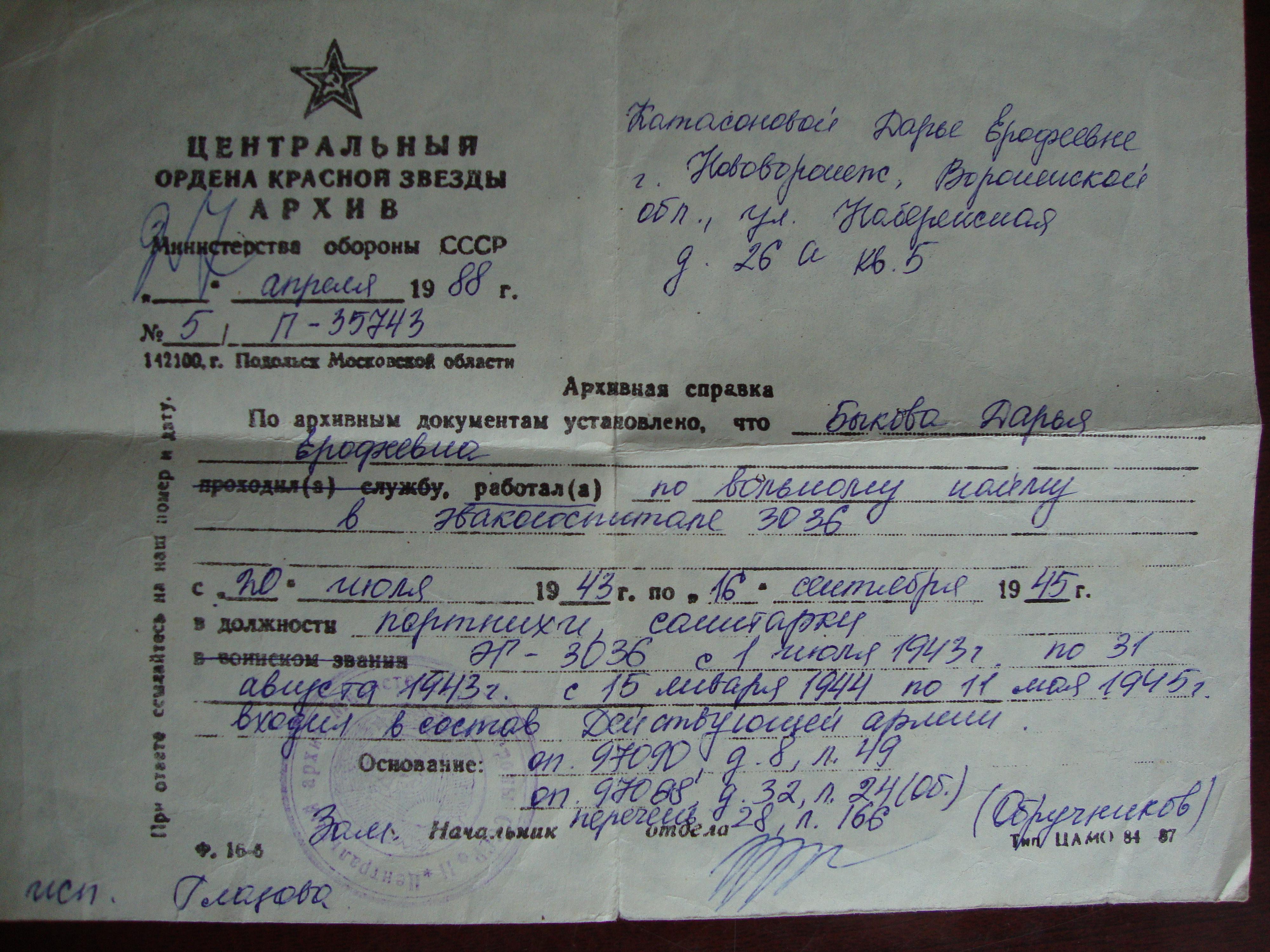

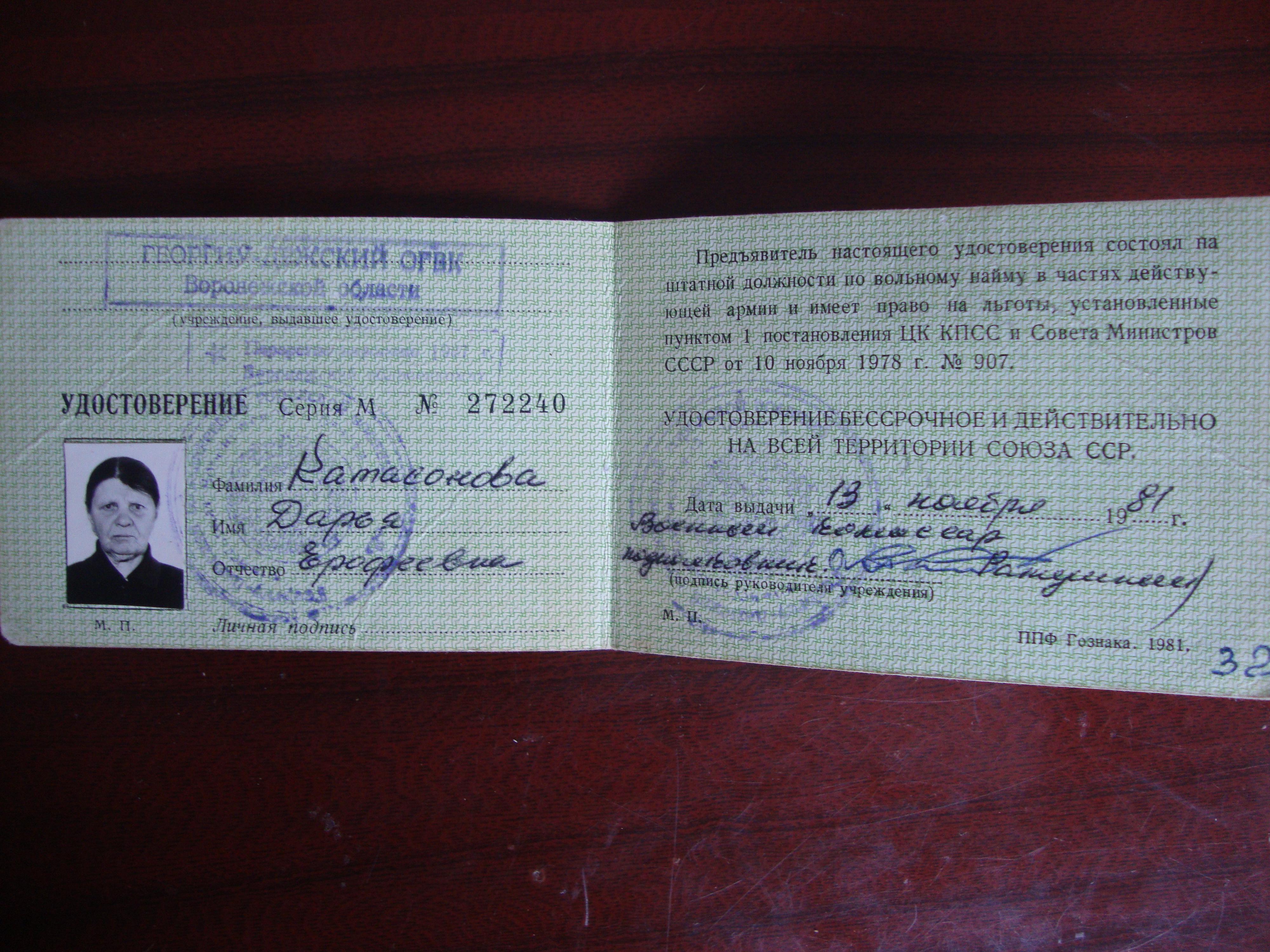

Жила в селе Тресоруково, Лискинского района, Воронежской области Катасонова Дарья Ерофеевна – тихий, скромный человек. Родилась она в 1915 году в крестьянской семье. Когда началась война, Дарья Ерофеевна стала медсестрой в тыльном госпитале, который двигался вслед за фронтом. Никогда не забудут бойцы, с какой нежностью и любовью относилась она, тогда ещё молодая девушка, к ним. Какое мужество и терпение нужно было, чтобы в такое время удержать себя от слёз, успокоить раненых, и даже приходилось шутить, чтобы стало им хотя бы чуть-чуть легче.

А она всё это вынесла от Воронежа до Берлина. В общем, относилась она к раненым с материнской любовью. И теперь они говорят: «Спасибо тебе, за твоё большое материнское сердце».

Материнское сердце…. Пожалуй, лучше не скажешь. Этими ёмкими словами определяется весь путь Дарьи Ерофеевны с военных лет по сегодняшний день.

За участие в Великой Отечественной войне она имеет три ордена.

Дарья Ерофеевна умерла в 1994 году, но её подвиг в войне навеки останется в памяти всего народа, у её односельчан.

Но мерой какою бы горе ни числить,

Какой бы утраты слезой ни почтить,

Ничто в нас не сломит ни мужества мысли,

ни крепости сердца,

ни силы мечты…..

Спустя десятилетия, прошедшие после войны, многие однополчане приезжали на встречи, организованные советом ветеранов 89 гвардейской дивизии. Они вспоминали свою молодость, пройденные дороги войны, с радостью узнавали места боёв, ставшие красивыми улицами, новыми домами, зелёными садами. Так, например, фронтовые подруги Швецова Юлия Николаевна, медсестра 53-го гвардейского артиллерийского полка, жившая в Нижнем Тагиле и Адимирова Елизавета Александровна встретились спустя годы…

2. Санинструкторы всегда в строю.

Вечный подвиг – он вам по плечу,

Ваши руки бессонны и святы.

Низко вам поклониться хочу,

Люди в белых халатах.

(Л.И.Ошанин)

Белый халат санитаров в годы войны надели на свои плечи и мужчины. Раненые на поле боя звали на помощь сестричку, но на помощь часто приходили санитары. Кого-то призвали военкоматы, но чаще всего это были солдаты, которые после ранений по состоянию здоровья не могли вернуться в боевые ряды, но всеми силами старались быть полезными на фронте. Такие люди были и среди наших односельчан.

Колесников Василий Федотович родился в 1923 году на хуторе Ново - Задонск в крестьянской семье. С 1941 по 1945 год воевал, был пулемётчиком при танке и санинструктором.

Много эпизодов войны запомнил Василий Федотович, но особенно тот жаркий бой, который был при взятии Вильнюса в 1942 году. Город окружён нашими войсками. Немцам надо было прорваться. В это время тысячи немецких самолётов высаживали десант. С утра и до четырёх часов вечера была схватка. Фашисты сдались. Город был освобождён. Очень много немцев взяли в плен. Они вылезали с поднятыми руками из разных мест. Некоторые фашисты не хотели сдаваться, схватка с ними происходила на улицах города. В одном доме засело шестеро немцев, в схватке троих их них убили, а остальные сдались. К ночи всё затихло. Но было много раненых и убитых, как русских, так и немецких солдат.

Василий Федотович был награждён многими медалями: «За боевые заслуги», «Славы III степени», «Красной Звезды», «За победу над Японией», «Красного Знамени», «20 лет Победы в войне 1941-1945 г.», «50 лет Вооружённым силам СССР», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «Отличник санитарной службы». Имел четыре благодарности.

После войны Колесников Василий Федотович работал в колхозе «40 лет Октября» бригадиром.

Зуев Стефан Николаевич родился в трудовой крестьянской семье. В 1941 год прогромыхали первые залпы вражеских орудий над мирными жителями, прервав их труд. Но на войну Стефана Николаевича призвали только в 1942 году. Стал он пулемётчиком, но получив тяжёлое ранение, овладел новой специальностью – военного санитара. Три раза в трудных боях был Стефан Николаевич ранен.

За проявленную храбрость и отвагу он получил 4 награды: «Орден Ворошилова», медали «15 лет Победы над Германией», «20 лет Победы над Германией», «25 лет Победы над Германией».

Закончил войну Стефан Николаевич в Прибалтике.

Трудный большой путь прошёл он. Незабываемые эти дни, бои, разведки. Запомнился эпизод из военной жизни Стефану Николаевичу. Были они на передовой. Восемь суток находились в воде, не выходя ни на минуту на сушу. После этого он получил ревматизм ног и три месяца пролежал в госпитале. Когда его выписали, то он опять попал в свой полк.

Окончилась война. Стефан Николаевич вернулся в своё родное село, где примерно и добросовестно работал.

Гализин Иван Фёдорович родился в 1896 году в селе Машкино. Родители – крестьяне. В семье у них было шесть человек. Он окончил 4 класса. До войны работал в колхозе. Когда началась война, ему было 49 лет. В армию призвали 12 декабря 1942 года Абрамовским военкоматом. Из Абрамовского района Синявского сельского совета пошёл сразу на войну. Сначала попал на Волховский фронт. Там находился с 1942 по 1943 год. Потом он был на Ленинградском фронте с 1943 по 1944 годы. Затем Украинский фронт (1944-1945гг.). В начале 1945 года дошёл до Карпат, оттуда демобилизовался. Это был май 1945 года.

Всю войну он был санитаром.

Иван Фёдорович имел награды. 28 августа 1967 года получил первую медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 8 мая 1970 года наградили второй медалью «50 лет Вооружённым Силам СССР».

После войны Иван Фёдорович работал сторожем в тракторном отряде. Он любил своё родное село, свою Родину, за которую многие советские люди отдали жизнь. Часто вспоминал эти военные годы, годы тяжёлых испытаний.

3. Дети фронтовиков выбирают военные профессии.

Подвиги прошлых времён перекликаются с современными событиями.

Дети фронтовиков выбирают военные профессии, в том числе и военных медиков.

Гошко Михаил Антонович родился в 1945 году в хуторе Новониколаевка, в семье участника войны. В учёбе был способным и в достижении целей – упорен. Твёрдо решил поступить в мединститут. Готовился очень настойчиво, это упорство и победило. Он – студент ВГМИ. На 3-м курсе началась специализация. Михаил не сомневался – будет хирургом, причём военным. И с 4-го курса учится военно-полевой хирургии и всему, что может пригодиться во время войны и просто в жизни. Поле его деятельности – отоларингология – проще – он врач ухо-горло-носа. Оперировать должен солдат и офицеров. Направляют его вначале в Германию, потом переводят в Армению (город Ленинакан), а позже в Тамбов. В госпитале он и получил звание подполковника медицины, уходит на выслугу. Сегодня живёт в Тамбове на пенсии и продолжает работать, не хочет забывать и своё ремесло, и своё мастерство. Нередко приезжает в родительский дом, в 10 метрах от которого плещется озеро, а за ним поляны с подснежниками и лес. А за лесом – Дон и меловые горы. Вряд ли тот, кто своё детство провёл в таких местах, может забыть это всё.

II Другая война, а судьбы те же.

Воронин Николай Иванович сделал свой выбор профессии по иным причинам. Дело в том, что служить ему пришлось в Афганистане. И там, когда трижды смерть коснулась его леденящим крылом, коснулась и отлетела прочь, он и решил свою жизнь посвятить медицине, потому что теперь хорошо знал цену человеческой жизни. Все три случая остались в сердце Николая да в сердце его матери, которая и поведала о них. В первый раз взорвалась цистерна с горючим для самолётов. Воронин чудом остался жив. Второй раз они ехали с командиром в горы, их обстреляли маджахеты, пуля попала в бензобак, опасность гибели была рядом. Командир приказал выпрыгнуть из машины, чтобы она по инерции ушла под откос горящая. Молодость и экстремальная ситуация сделали их лёгкими и гибкими. Благополучно приземлившись, они тут же увидели бегущих врагов, они стреляли. К счастью мимо мчалась ещё одна машина, и наши воины уцепились за борт. Остались живы. И, наконец, в третий раз Коля патрулировал в одном селении. Было очень жарко, он прислонился к столбу. И вдруг воздух рассёк летящий нож, он воткнулся в столб на ладонь выше головы.

После Афгана поступил Воронин в мединститут, тем более для афганцев были при поступлении льготы. Также с III курса ушёл по специализации в военные хирурги, ВУЗ окончил в городе Горьком. Работал в Приморском крае. Но жажда новых знаний, желание быть профессионалом высокого класса не оставляли в покое. Коля пишет просьбу о направлении его в Ленинградскую медицинскую академию. Успешно её окончил. Теперь работает в Москве, в одном из военных госпиталей. Дом его стоит над озером. Сюда он приезжает, чтобы повидать сестёр и братьев, да поклониться родному дому».

Сергей Князьков, корреспондент газеты «Красная звезда» опубликовал статью «Афганистан повлиял на мой выбор» о военном характере нашего односельчанина.

В Афганистан Николай Воронин, молодой парнишка из деревни Новониколаевка Воронежской области, попал после окончания автошколы и полугода воинской службы. Его родным домом стала отдельная вертолётная эскадрилья в городе Шинданде. В основном водил автозаправщик, но очень часто выполняли, так сказать, сопутствующую работу, помогая военным медикам выгружать раненых, а то и груз «200» из вертолётов. Кровь, страдания, боль, как ни удивительно, не только не напугали солдата, но и зажгли в нём стремление стать медиком. Военным медиком.

С солдатским упорством Николай вгрызся в учёбу в Воронежском медицинском институте. Конечно, было нелегко вчерашнему водителю бензовоза корпеть над учебниками, но армейская закалка, пережитое в Афганистане помогали преодолевать трудности. После четвёртого курса перевёлся на военно-медицинский факультет Горьковского мединститута.

Офицерскую службу лейтенант медслужбы Воронин начал начмедом мотострелкового полка сокращённого состава в СибВО, затем два года был начмедом части под Новосибирском.

- Набраться какого-либо опыта в этих малочисленных частях у меня возможности не было, - рассказывает Николай Иванович.

- Иное дело, когда перешёл служить начмедом полнокровного понтонно-мостового полка, выведенного в ДВО из Германии…

И всё же что-то не удовлетворяло Воронина. Хотелось расти как хирургу, и он подал рапорт с просьбой перевести его в Хабаровск на специализацию по хирургии.

- Наверное, желание стать хирургом во мне «сидело» давно. Насколько это трудная работа, я понял, уже учась в клинической ординатуре Военно-медицинской академии в Ленинграде, - размышляет Николай Иванович.

Его учёба, проходившая на базе НИИ скорой помощи, была до предела насыщена практикой. А учителя – преподаватели кафедры неотложной хирургии во главе с генерал-майором Анатолием Курагиным - помогли Воронину выбрать ту область хирургии, которая в полной мере отражала научные и практические интересы молодого армейского хирурга. А именно – проктологию. По их рекомендации перспективного специалиста три года назад распределили в ведущее военно-медицинское учреждение Вооружённых Сил России – Военный госпиталь Вишневского.

Работать здесь и престижно, и очень сложно. Но майор Воронин остался скромным и отзывчивым человеком. Надо видеть, с каким вниманием он относится к своим пациентам – офицерам, людям преклонного возраста, которые составляют основной контингент его онкопроктологического отделения. Уравновешенный и спокойный, офицер неизменно внушает пациентам уверенность в благополучном исходе операции, в обязательном выздоровлении. А разве может быть что-то важнее…

- Мне пока что не доверяют самостоятельно делать самые сложные операции, - признаётся Николай Иванович, - но я уже чувствую опыт. Так что не расстраиваюсь – всему своё время.

И время это, надо полагать, наступит для майора Воронина очень скоро. Ведь он верит в свою звезду военного врача, как поверил в неё ещё когда-то в Афганистане.

Перечитывая этот, по крупицам собранный материал, возвращаясь то к одному эпизоду, то к другому, я вспомнила фотографии армейской службы моего папы, Панфилова Олега Ивановича. Он был в пограничных войсках в 1999-2000 годах. В Дагестане протекала его учебка, отсюда посылали их на зачистку местности в Чечню. Военные действия – это табу в нашей семье. Мы не смеем задавать вопросы, зная как тяжело возвращаться к тем событиям папе даже в памяти. Но были ведь и другие непростые дела, которые очень важны для населения. Однажды в письме домой с радостью поведал о том, что осуществилась его давнишняя мечта, и он теперь на медицинской машине работает. Бабушка рассказывала, как отговаривала его: время не простое, машина ведь – мишень, в которую легко попасть и выстрелом, и гранатой. На местности легче за дерево, за бугорок, в впадинку залечь. Но папа по-своему рассудил. Он был не просто водителем, он был также и санитаром. Перевязывал солдат, накладывал шины, перетаскивал на носилках, зачастую и уколы делал. В медсанбате работала в то время команда воронежских врачей. Им приглянулся цепкий деревенский парнишка. Они удивлялись тем практическим медицинским навыкам, которыми он владел. На медицинском УАЗике они объезжали аулы, делали прививки, оказывали помощь жителям. Санитару доверяли всё больше и больше. Ему предлагали дать направление в медицинский институт, чтобы по окончании службы получить медицинскую специальность. Но деревенская жилка оказалась сильнее. Вот так бывает в жизни: ты должен полностью отдаться тому, что в данный момент наиболее важно для других.

Заключение

Оглянемся назад ещё раз. Позади долгий и славный путь, на котором молодёжь всегда шагала в едином строю со старшим поколением. Наша молодёжь, объединённая в ВЛКСМ и другие общественные организации, всегда верила в себя и в будущее своей страны.

Каким должно быть это будущее?

Я считаю, мирным и счастливым.

….Слышишь меня, ровесник?

Нам с тобой продолжать

Ту недопетую песню.

Строить и побеждать.

И чтобы стать сильнее,

Бурям открой лицо.

Пройти по дорогам сумеем

Прадедов, дедов, отцов.

(Е.Сульдина)

Приложение 1:

Приложение 2:

Приложение 3:

Катасонова Дарья Ерофеевна

Дочь Мария Васильевна

Приложение 4:

Приложение 5:

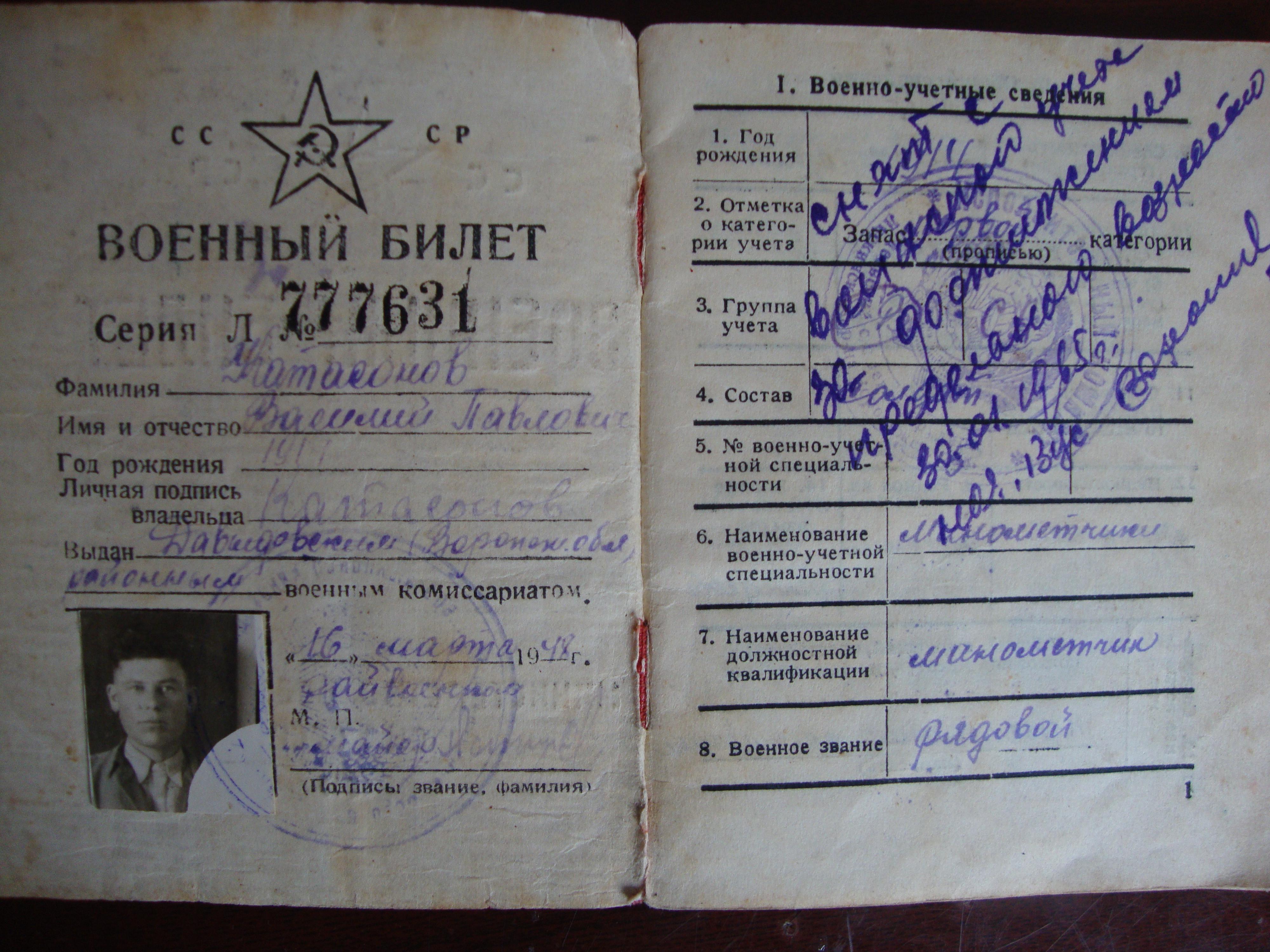

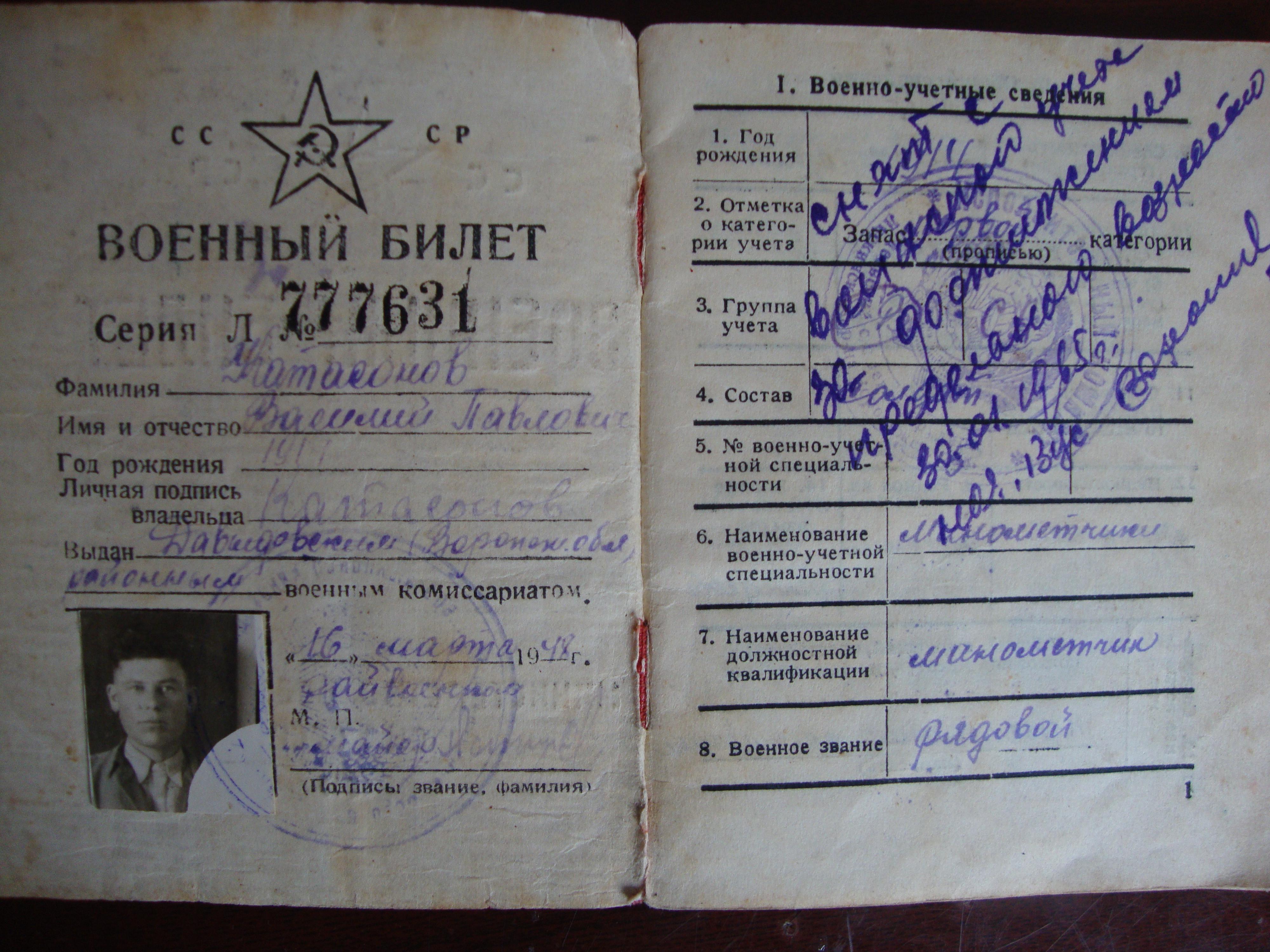

Муж Дарьи Ерофеевны Катасонов Василий Павлович