СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Некоторые аспекты психоанализа Фрейда в художественных образах Гаршина (по рассказу «Красный цветок»). Учебно-исследовательский проект.

Учебно-исследовательский проект, в котором автор обосновывает мысль об единстве мира, изучеамого разными средствами. Если его познаёт ученый, то он применяет научные категории, эмпирический, теоретический метод, если о нем говорит философ, то в ход идут обществоведческие и философские категории, если к нему прикасается душа художника, то познание происходит на уровне интуиции, «шестого чувства», а результат фиксируется в виде художественных образов. Изучая одно и тоже явление художник и ученый под час идут в одном направлении и приходят к одним и тем же открытиям и иногда наука (ученые) отстают от прозорливости художника. Бывает, что научный результат оформляется позже, чем создаются художественные образы, а иногда образы, созданные художником, предвосхищают и наталкивают на научные открытия ученых.

Просмотр содержимого документа

«Некоторые аспекты психоанализа Фрейда в художественных образах Гаршина (по рассказу «Красный цветок»). Учебно-исследовательский проект.»

Содержание:

Введение

I. Аналитическая часть:

1.1. Почему Гаршин и его «Красный цветок»

1.2. Художественные образы «Красного цветка» и идея рассказа Гаршина

1.3. Некоторые идеи психоанализа Фрейда, находящие отражение в рассказе Гаршина

II. Практическая часть:

2.1. Художественное произведение и научный трактат

Заключение

Приложение

Введение

Мир един, но познаётся он разными средствами. Если его изучает ученый, то он применяет научные категории, эмпирический, теоретический метод, если о нем говорит философ, то в ход идут обществоведческие и философские категории, если к нему прикасается душа художника, то познание происходит на уровне интуиции, «шестого чувства», а результат фиксируется в виде художественных образов. Изучая одно и тоже явление художник и ученый под час идут в одном направлении и приходят к одним и тем же открытиям и иногда наука (ученые) отстают от прозорливости художника. Бывает, что научный результат оформляется позже, чем создаются художественные образы, а иногда образы, созданные художником, предвосхищают и наталкивают на научные открытия ученых.

К такому выводу мы пришли после прочтения рассказа Всеволода Гаршина «Красный цветок» и ознакомления с теорией психоанализа Зигмунда Фрейда. Мы выдвинули гипотезу, что художественные образы, воплощенные в рассказе Всеволодом Гаршина «Красный цветок» предвосхищают многие постулаты психоанализа Зигмунда Фрейда.

В таком случае объектом нашего исследования будут основные постулаты психоанализа З. Фрейда, а предметом изучения – соотнесение их с художественным воплощением в произведении Гаршина.

Отсюда вытекает цель работы: соотнести основные положения теории Зигмунда Фрейда с художественными образами Всеволода Гаршина.

Чтобы её достичь, мы ставим следующие задачи:

1. Изучить биографию Гаршина и его мировоззрение с точки зрения психоаналитика;

2. Рассмотреть художественные образы рассказа «Красный цветок» в контексте медицинского трактата Фрейда;

3. Осветить некоторые идеи психоанализа Фрейда, которые находят отражение в рассказе Гаршина;

4. Провести сравнительный анализ рассказа Гаршина и научного трактата Фрейда

Наша работа делится на две части: аналитическую и практическую.

В аналитической части мы объясняем, почему выбрали произведение Гаршина «Красный цветок», представляем интерпретацию этого рассказа выходим на авторскую позицию через трактовку художественных образов. В этой же части нами представлены основные идеи, положенные в основу психоанализа Фрейда, которые созвучны художественным открытиям Гаршина. Во второй части, практической, мы соотносим два произведения – художественное и научное, с целью доказать единство выводов, представленных в научно обоснованных положениях и воплощенных в художественном слове.

Работа имеет заключения, в котором говорится о возможностях практического применения нашего исследования и снабжена приложениями, в которых собран материал, иллюстрирующий наш проект. Методика работы практической части заключается в выделении значимые частей рассказа их трактовки с точки зрения художественного произведения и с последующей характеристикой данного явления с точки зрения теории Фрейда.

1.1. Почему Гаршин и его «Красный цветок»

В рассказе «Красный цветок» В. М. Гаршин исследует тему безумия. Эта проблема волновала многих психиатров того времени, многие из которых проводили наблюдения в своих клиниках или работали индивидуально с пациентами. Их наблюдения фиксировались, выдвигались научные гипотезы о том или ином явлении, делались научные обобщения. Но это были люди «со стороны». Гаршин же не понаслышке знал о безумии: психическое заболевание у писателя, несомненно, присутствовало, и было определено специалистами как циркулярный психоз. Писатель с подросткового возраста страдал аффективными расстройствами, которые выражались в основном в чувстве вины, тоски и суицидальных наклонностях. «Желание осчастливить человечество (в маниях) и вселенское чувство вины и покаяния (в депрессиях) красной нитью проходят через всё его творчество», – пишет психиатр Павел Бологов в своём очерке «Эдгар По и Всеволод Гаршин: одна болезнь, одна судьба» [1]. Бологов приводит в качестве примера случай из жизни писателя, описанный им самим, когда тот в 17-летнем возрасте во время грозы взял палку и приложил один её конец к крыше, а другой – к своей груди, чтобы его тело образовало громоотвод и, таким образом, спасло здание со всеми его обитателями от гибели. Это был первый приступ развивающейся у него психической болезни.

Психолог Гиндин В. П. в своей статье «В багровом мороке хищного цветка» приводит историю написания И. Е. Репиным картины «Иван Грозный и сын его Иван», на которой лицо сына списано с Гаршина, поразившего художника своим «лицом обреченного погибнуть» [2, с. 105]. Он позировал Репину при написании картины «Иван Грозный и сын его Иоанн», когда создавался образ убиенного царевича. Художник называл Гаршина «бесплотным ангелом», обращая внимание на его глаза особенной красоты, полные серьезной стыдливости, которые часто заволакивались таинственной слезою. Упоминается потрясение Гаршина при виде лужи крови, изображенной на холсте Репина, и произнесенная им многозначительная фраза: «Кровь, всюду кровь».

Помимо прочего, Гаршин сильно увлекался естествознанием, в его глазах имевшим «мировое значение», а тема смерти преследовала писателю всю жизнь, начиная с гимназических лет [2, с. 109-110]. Психопатологией Гаршина интересовались многие исследователи, среди которых профессор-психиатр И. А. Сикорский, отметивший в рецензии на «Красный цветок», что в нём присутствует «чуждое аффектации и субъективизма, правдивое описание маниакального состояния, сделанное в художественной форме» [3].

Интересен и примечателен для понимания выбора автора и произведения для нашего исследования случай, приведенный В. И. Бибиковым о том, как уже больной Гаршин встречался с Л. Н. Толстым и обсуждал с ним планы по устроению всеобщего счастья. В отличие от других, Толстой одобрил его планы, и Гаршин «выехал из Ясной Поляны окончательно убеждённым в необходимости своей высшей миссии, купил на дороге у первого встречного крестьянина лошадь, отдав за неё все свои деньги, и как Дон Кихот, поехал верхом по Тульской губернии с проповедью об уничтожении зла. Но следивший за ним брат снёсся по телеграфу с местными властями; В. М. задержали, и он был отвезён в Харьковский дом умалишённых, результатом пребывания в котором и явился «Красный цветок» [4].

Таким образом, в рассматриваемом рассказе, особенно сильно отразившем переживания Гаршина и по сути являющемся в какой-то мере автобиографичным, основным является мотив безумия. Фрейд, создавая свою теорию психоанализа, опирался на наблюдения, сделанные в своей клинике. Многие научно обоснованные выводы уже были «открыты» Гаршиным, написавшим пугающе красивый рассказ «Красный цветок», в котором описал процесс распада сознания, увиденный изнутри».

1.2. Художественные образы «Красного цветка» и идея рассказа Гаршина

Несмотря на то, что на рассказ Гаршина многие психиатры воспринимают как одну из историй психического расстройства и распада личности, мы должны понимать, что это, прежде всего, художественное произведение, построенное по канонам литературы. Как всякое художественное произведение оно выражает идею автора, его взгляд на определённый круг проблем, его открытия в области человеческой души. Восприятие художественного образа через расшифровку символов, осмысления деталей, понимания изобразительных средств и прочего остаётся в приоритете. Идея рассказа может быть выражена следующей фразой: если и возможна победа над злом в мире, то только при самоотверженной борьбе с ним, с жертвенным служением добру, с «замыканием» зла на себе. Главный герой собирает все зло мира в одном предмете и уничтожает его ценой собственной гибели, отравляясь злом, но не пускает его больше в мир. Красный цветок для больного – символ мирового зла. Победить его и спасти всех людей можно только ценой собственной смерти: «Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть» [1, с. 181].

Появляясь в сумасшедшем доме, герой первым делом провозглашает: «Объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!» [1, с. 170]. На первый взгляд разумного человека это мания величия: «…Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки» [1, с. 170]. Но по мере прочтения рассказа становится понятно, какого рода ревизию хочет произвести герой; в этом возгласе выразилось его желание обновить мир, избавить от страданий, изменить в соответствии с романтическими идеалами, «уничтожить зло на земле». Он видит цветок, который в его глазах «осуществлял собою все зло, … всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества» [1, с. 181]. Это его сопротивление несовершенству современного ему общества.

Герой рассказа выглядит гордым, свободолюбивым человеком. Это сразу показывает его реплика: «Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки» [1, с. 171]. Он даже не сопротивляется, когда идет в отделение, а наоборот, рвется туда, преследуя свою, еще не ясную ему цель. Уже в больнице, приближаясь к своей мысли о спасении мира, он «в горделивом исступлении считал себя за центр … волшебного, заколдованного круга, собравшего в себя всю силу земли» [1, с. 177].

Герой рассказа Гаршина, подобно Дон Кихоту, сражается с несуществующим злом, его действия на взгляд здравомыслящего человека кажутся бессмысленными. На протяжении всего рассказа перемежаются голос автора и голос больного, к которому автор, очевидно, относится с симпатией, в отличие от самодовольного доктора, не способного понять героя. У врача свое мировоззрение, отличное от взгляда на мир больного, и они не в состоянии понять друг друга. И больной, и доктор – это люди-символы (у них нет имен). Больной символизирует свободу и независимость, доктор – власть. Гаршин пишет про доктора: «Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных» [1, с. 175]. Сама больница в рассказе символизирует тюрьму, несвободу, из которой в этой жизни герою уже не будет выхода, и освободиться он сможет только через смерть.

Чувствуя себя способными изменить мир, герой ведёт себя благородно, даже возвышенно, думая не о себе, а о других: «Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь?.. К чему эти мученья?.. Зачем вы не освободите их?»; «…И если я погибну, не все ли равно…» [1, с. 175, 179]. Кажется, что для него путь безумия – это путь возрождения души, потому что превыше всего в своем безумном состоянии он ставит интересы других, в нем появляются бесконечный альтруизм, готовность к самопожертвованию.

Борьба за спасение мира гаршинского персонажа наводит на мысль о мотиве мученичества. За его прекрасную идею, за попытки избавить мир от зла его ждет наказание от окружающих. Героя «Красного цветка», уже итак истощенного борьбой с воображаемым источником зла, лишают свободы: «…Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, … мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил» [1, с. 183], а когда гаршинского больного начинают лечить, он сразу же думает на тайных врагов: «Что это? Инквизиция? Место тайной казни?.. Может быть самый ад?» [1, с. 172].

Помимо мотива безумия, в гаршинском рассказе немаловажен мотив сна. Сон, а, точнее, его отсутствие обостряет мессианскую идею героя Гаршина. В этом плане рассказ можно поделить на две части: до того, как герой первый раз видит красные цветы, и после. Если до встречи с ними он спит по ночам, лишь изредка просыпаясь, то после встречи отказывается от сна совсем, поскольку занят более важным для него делом – уничтожением цветов. Причем если вначале он просыпается по ночам свободным от безумия («…теперь в нем не было ничего безумного» [1, с. 174]), то встреча с цветами фактически «добивает» его – с тех пор он остается безумным до самого конца, и безумие в нем прогрессирует, доведя в итоге до смерти.

Цветы, привлекшие больного, в рассказе идентифицированы, это маки – «недалеко от крыльца росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета» [1, с. 178]. Особые свойства мака были замечены еще в древности, этот образ присутствует в мифах многих народов. Во многих мифах мак выполняет гипнотическую функцию или несет смерть как успокоение; в христианской традиции это символ невинно пролитой крови Христа. У художников-символистов мак – один из «цветов зла». Ярко-алый цвет маков в рассказе только подчеркивает подобные их свойства, которые видит в своем воображении безумец. Болезнь героя быстро прогрессирует и превращает красный цветок в источник зла вселенских масштабов. Герой Гаршина, как указывается в рассказе, знает, что из мака делают опиум и, возможно, именно на этом построена его ненависть к цветку. Красные цветы в описании Гаршина растут отдельно от других и на невыполотом месте, как будто специально скрыты от людских глаз и могут быть замечены только глазом избранных. Они похожи на угольки: «Он… снова увидел в траве точно два красных уголька» [1, с. 179]. Затем герой срывает цветок и прячет его на груди под рубашкой. После этого он «побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу» [1, с. 179], как будто действительно приложил к груди угли. Кроме того, сжимая цветок на груди, он сжимает руки крестом: возникает аналогия с христианскими мучениками. Герой настолько уверен в способности красных цветов убивать всё живое, что начинает чахнуть сразу после уничтожения первого цветка, как будто и в самом деле отравлен. Характерна еще деталь: во время успешной борьбы с первым цветком на герое надет колпак с красным, что тоже важно, крестом. О колпаках говорится, что они «побывали на войне», следовательно, колпак – символ борьбы с врагом.

Герой «Красного цветка» добивается своего, уничтожив последний «корень зла на земле» и унеся «свой трофей в могилу. При этом он обретает счастье и свободу: «Лицо его было спокойно и светло… черты… выражали какое-то горделивое счастье» [1, с. 184]. Со смертью кончается его несвободное бытие, и душа освобождается. Гаршинский больной благородно «замыкает» зло на себе, не давая ему распространиться. Несмотря на понимание, что безумный герой не в состоянии никого и ничего спасти, читателю становится понятно, что только люди с такими благородными качествами способны изменить мир к лучшему.

Однако истинно художественное произведение может иметь не одно толкование. Вышеозначенная только одна, хотя именно она нам ближе.

Стоит отметить одержимость главного героя, которая вызывает негативные эмоции во время прочтения рассказа. Ведь красный цветок воспринимается в рассказе как зло только в понимании безумца (к примеру, в описании цветов: «… цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание…»), но читатель, может не согласиться с его мнением. Описание красных цветков никак не соотносится с его отрицательным к ним отношением: «… случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их» [1, с. 178]. Возникает желание защитить эти цветы, но не уничтожить их. В описании маков автор использует такие слова, как «стебелёк», «нежный», «комочек», «головка», «лепестки», которые не вяжутся с их смертельным влиянием на людей, воображаемым главным героем. Постепенный распад личности героя заставляет его видеть всё зло мира в маленьком цветке, который он уничтожает с завидным упорством ценой собственной жизни. Такое фанатичное упорство устрашает, и особенно тем, что оно неоправданно: в его действиях, на взгляд нормального человека, нет никакого смысла.

В связи с этим совершенно другой может быть рецепция образа креста, упоминавшегося выше в связи с жертвенностью главного героя. Трактовать его можно по-другому – не как символ мученичества больного, а как символ смерти красоты, которую представляет собой красный цветок. С уничтожением цветка происходит, по сути, уничтожение той самой красоты Достоевского, которая должна спасти мир, – она распинается подобно Христу. К тому же мак используется в медицинских целях – как снотворное. Даже его наркотические свойства могут быть использованы не во вред, а как средство облегчения боли. Именно мак мог бы помочь безумцу заснуть и, возможно, выздороветь, уйти от своих тягостных мыслей. В рассказе Гаршина, таким образом, светлый, живой мир природы, сада, за которым с любовью ухаживают и пытаются защитить, противопоставляется темному внутреннему миру безумца, который в красных цветках видит лишь зло.

Гаршинский герой, прекрасный в своем стремлении изменить мир к лучшему и упивающийся этим стремлением, не заботится, что думает по этому поводу мир – хочет ли он быть спасенным от воображаемого героем вселенского зла, или же опасность – лишь «багровый морок» способный охватить только человека, ослепленного безумием.

1.3. Некоторые идеи психоанализа Фрейда, находящие отражение в рассказе Гаршина

В этой главе будут изложены основные постулаты теории Фрейда, проецируемые на рассказ Гаршина, с которыми будет проведена параллель в следующей главе. Изначально Фрейд предполагал, что топическая модель психического аппарата человека состояла из 2 составляющих: сознательное и бессознательное.

Бессознательное – особые психические силы, лежащие за пределами сознания и определяющие вектор поведения человека.

Сознательное – часть психики, осознаваемая индивидом. Определяет выбор поведения в общественной среде. Однако психика автоматически регулируется принципом удовольствия. При нарушении баланса осуществляется сброс через бессознательную сферу. [5, с 36]

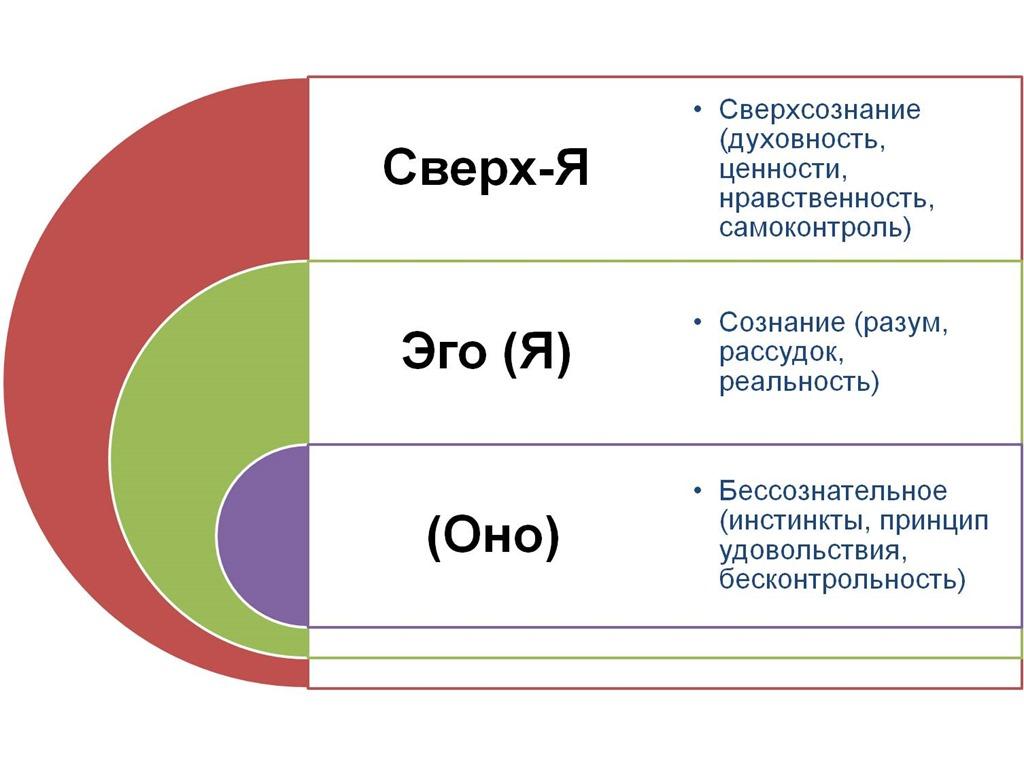

Позже Фрейд структурировал психику человека на 3 составляющие: Ид, Эго и Суперэго. Психический аппарат состоит из трех областей: бессознательного Оно (влечения и инстинкты, проявляющиеся в неосознаваемых формах), сознательного Я (несущего функции самосохранения и контроля над требованиями Оно, всегда стремящегося к получению удовольствия любой ценой) и гиперморального Сверх-Я, олицетворяющего собой авторитет родителей, социальные требования, совесть.

Основной конфликт рассматривается уже не как конфликт между рациональным сознанием и иррациональным бессознательным, а само “Я” (Ego) является полем единоборства двух сил – биологических влечений и установок общества “сверх Я” (super-Ego). Одной из основных идеей психоанализа Фрейда становится идея влечения человека к жизни (Эрос) и влечение к смерти (Танатос), включающее в себе инстинкт разрушения. [6, с.123]

Теория психоанализа Фрейда выглядит как противоборство трех начал: “сознательного Я”, бессознательного “Оно” и “сверх-Я”, включающего самоконтроль, духовные и морально-нравственные принципы.

Фрейд утверждал, что человеческое поведение обусловлены наследственностью и средой, а функционирование психики основана на двух принципах – на принципе самосохранения и на принципе удовольствия. Основные человеческие импульсы, – продолжал Фрейд, – возникающие в бессознательном, являются выражением “Оно”; успешное подавление импульсов “Оно” он назвал “сублимацией” – условием необходимым для развития цивилизации.

Психоанализ описывает основную функцию психики индивида – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими способами в подходящее время, избегая психологического стресса. Защитные механизмы Я, по мнению психоаналитика, помогают осуществлению этих функций, а также охраняют человека от захлестывающей его тревоги. Фрейд определял защитные механизмы Я как сознательную стратегию, которую использует индивид для защиты от открытого выражения импульсов Оно и встречного давления со стороны Сверх-Я. Фрейд полагал, что Я реагирует на угрозу прорыва импульсов Оно двумя путями:

1) блокированием выражения импульсов в сознательном поведении

2) искажением их до такой степени, чтобы изначальная их интенсивность заметно снизилась или отклонилась в сторону

Психологи утверждают, что все защитные механизмы обладают двумя общими характеристиками: они действуют на неосознанном уровне и поэтому являются средствами самообмана и они искажают, отрицают или фальсифицируют восприятие реальности, чтобы сделать тревогу менее угрожающей для индивидуума. Психотерапевт также заметит, что люди редко используют какой-либо единственный механизм защиты – обычно они применяют различные защитные механизмы для разрешения конфликта или ослабления тревоги. Основные защитные стратегии мы рассмотрим ниже.

Вытеснение. Фрейд рассматривал вытеснение как первичную защиту Я не только по той причине, что оно является основой для формирования более сложных защитных механизмов, но также потому, что оно обеспечивает наиболее прямой путь ухода от тревоги (в ситуации стресса или вне таковой). Описываемое иногда как "мотивированное забывание", вытеснение представляет собой процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих страдания, в бессознательное. В результате действия вытеснения индивидуумы не сознают своих вызывающих тревогу конфликтов, а также не помнят травматических прошлых событий. Например, человек, страдающий от ужасающих личных неудач, благодаря вытеснению может стать неспособным рассказать об этом своем тяжелом опыте.

Освобождение от тревоги путем вытеснения не проходит бесследно. Фрейд считал, что вытесненные мысли и импульсы не теряют своей активности в бессознательном и для предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянная трата психической энергии. Эта беспрерывная трата ресурсов Я может серьезно ограничивать использование энергии на собственное развитие, даже на саму жизнь.

Проекция. Как защитный механизм по своей теоретической значимости в психологии проекция следует за вытеснением. Она представляет собой процесс, посредством которого индивидуум приписывает собственные неприемлемые мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. Таким образом, проекция позволяет человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или промахи.

Замещение. В защитном механизме, получившем название замещение, проявление инстинктивного импульса переадресовывается от более угрожающего, вызывающего страх объекта или личности к менее угрожающему. Распространена такая форма замещения, когда оно направлено против себя самого: враждебные импульсы, адресованные другим, переадресуются себе, что вызывает ощущение подавленности или осуждение самого себя (вплоть до депрессии).

Рационализация. Другой способ для Я справиться с фрустрацией и тревогой – это исказить реальность и, таким образом, защитить самооценку. Рационализация имеет отношение к ложной аргументации, благодаря которой иррациональное поведение представляется таким образом, что выглядит вполне разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих и собственных глазах.

Регрессия. Еще один известный защитный механизм, используемый для защиты от тревоги и страха, – это регрессия. Для регрессии характерен возврат к ребячливым, детским моделям поведения. Это способ смягчения тревоги путем возврата к раннему периоду жизни, более безопасному и приятному.

Сублимация. Согласно Фрейду, сублимация является защитным механизмом, дающим возможность человеку в целях адаптации изменить свои импульсы таким образом, чтобы их можно было выражать посредством социально приемлемых мыслей или действий. Сублимация рассматривается как единственно здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, потому что она позволяет Я изменить цель или/и объект импульсов без сдерживания их проявления. Энергия инстинктов отводится по другим каналам выражения – тем, которые общество полагает приемлемыми.

Отрицание. Когда человек отказывается признавать, что произошло неприятное событие, это значит, что он включает такой защитный механизм, как отрицание ("Этого со мной просто не может случиться"). Согласно Фрейду, отрицание наиболее типично для психологии маленьких детей и индивидуумов более старшего возраста со сниженным интеллектом (хотя люди зрелые и нормально развитые тоже могут иногда использовать отрицание в сильно травмирующих ситуациях).

Защитные механизмы представляют собой пути, используемые психикой перед лицом внутренней и внешней угрозы. Фрейд заметил, что мы все в какой-то степени используем защитные механизмы и это становится нежелательным только в том случае, если мы чрезмерно на них полагаемся. Зерна серьезных психологических проблем падают на благоприятную почву только тогда, когда наши способы защиты, за исключением сублимации, приводят к искажению реальности и последующему психологическому страданию, когда человеку оказывается необходима психологическая помощь и консультация психотерапевта.

2.1. Художественное произведение и научная теория

Если сравнивать рассказ Всеволода Гаршина и теорию психоанализа Зигмунда Фрейда, то напрашиваются яркие параллели, которые говорят о том, что учёный и писатель приходят к одним и тем же выводам. Только один выражает их научными терминами и понятиями, другой рисует их в художественных образах.

Итак, один из основополагающих постулатов теории Фрейда - идея влечения человека к жизни (Эрос) и влечение к смерти (Танатос), включающее в себе инстинкт разрушения – отразился в рассказе через образ главного героя. Влечение к смерти знакомо и самому Гаршину не понаслышке, достаточно вспомнить эпизоды биографии (попытки самоубийства) и трагический конец писателя (бросился в лестничный пролёт и разбился насмерть). Своему герою Гаршин передал это стремление к смерти: навязчивые мысли о приближающемся конце, стремительная торопливость во всём, самоистязание себя и твёрдая убеждённость, что только собственной жизни он сможет спасти мир от всеобщего зла.

Он был страшен. Сверх изорванного во время припадка в клочья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

… Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слыхал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые, и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то волшебном, заколдованном круге, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения.

Теория психоанализа Фрейда выглядит как противоборство трех начал: “сознательного Я”, бессознательного “Оно” и “сверх-Я”, включающего самоконтроль, духовные и морально-нравственные принципы.

Бессознательные импульсы, опасные действия героя, сталкиваясь с реальным, допустимым миром (в нашем рассказе это доктор, санитары и служащие больницы) заставляет героя вернуться к поведению, соотносящемуся с морально-этическими нормами общества.

…Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

- Пожалуйте взвеситься, - сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но увидав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу.

Психоанализ описывает основную функцию психики индивида – помогать человеку избегать осознанного выявления у себя неприемлемых инстинктивных импульсов и поощрять удовлетворение этих импульсов надлежащими способами в подходящее время, избегая психологического стресса. Защитные механизмы Я, по мнению психоаналитика, помогают осуществлению этих функций, а также охраняют человека от захлестывающей его тревоги. Фрейд определял защитные механизмы Я как сознательную стратегию, которую использует индивид для защиты от открытого выражения импульсов Оно и встречного давления со стороны Сверх-Я. В произведении ярко изображаются следующие защитные механизмы: вытеснении, проекция, замещение, рационализация, регрессия, сублимация, отрицание.

Говоря о вытеснении, Фрейд рассматривал вытеснение как первичную защиту Я не только по той причине, что оно является основой для формирования более сложных защитных механизмов, но также потому, что оно обеспечивает наиболее прямой путь ухода от тревоги (в ситуации стресса или вне таковой). Описываемое иногда как "мотивированное забывание", вытеснение представляет собой процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняющих страдания, в бессознательное. В результате действия вытеснения индивидуумы не сознают своих вызывающих тревогу конфликтов, а также не помнят травматических прошлых событий. Например, человек, страдающий от ужасающих личных неудач, благодаря вытеснению может стать неспособным рассказать об этом своем тяжелом опыте.

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

"Где я? Что со мной?" пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

- Но это кончено, слава Богу, это кончено! - прошептал он и снова уснул.

Освобождение от тревоги путем вытеснения не проходит бесследно. Фрейд считал, что вытесненные мысли и импульсы не теряют своей активности в бессознательном и для предотвращения их прорыва в сознание требуется постоянная трата психической энергии. Эта беспрерывная трата ресурсов Я может серьезно ограничивать использование энергии на собственное развитие, даже на саму жизнь. В произведении герой не может сказать, где он и откуда, но постоянно мечется, что выражается в физической стремительности, постоянном движении, бесцельной суете.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания.

… он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

Проекция. Как защитный механизм по своей теоретической значимости в психологии проекция следует за вытеснением. Она представляет собой процесс, посредством которого индивидуум приписывает собственные неприемлемые мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. Таким образом, проекция позволяет человеку возлагать вину на кого-нибудь или что-нибудь за свои недостатки или промахи. Герой уверен, что больница и её служащие призваны в этот мир, чтобы доставлять боль другим, что все их действия направлены на это:

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло, наконец, в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его, и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил…

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

- За что? За что? - кричал он. - Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

хотя тяга к разрушению в нём самом (измученные санитары, желание провести ревизию, т.е. разрушить, распустить всех пациентов)

… двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. …. Он наблюдал.

- Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе, - продолжал больной, - а я ясно читаю в вашей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья?

Замещение. В защитном механизме, получившем название замещение, проявление инстинктивного импульса переадресовывается от более угрожающего, вызывающего страх объекта или личности к менее угрожающему. Распространена такая форма замещения, когда оно направлено против себя самого: враждебные импульсы, адресованные другим, переадресуются себе, что вызывает ощущение подавленности или осуждение самого себя (вплоть до депрессии). Герой чувствует мировое зло, он хочет его победить, но даже в своём безумстве понимает, что это непосильно для него. Тогда он переадресовывает огромное угрожающее, на то, с чем может справиться. Теперь герой видит зло в безобидном цветке.

И он сошел с крыльца. … перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

- Нельзя рвать, - сказал старик-хохол. - И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут, - убедительно сказал он, все держа его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. "О несчастные! - думал он. - Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно..."

Рационализация. Другой способ для Я справиться с фрустрацией и тревогой – это исказить реальность и, таким образом, защитить самооценку. Рационализация имеет отношение к ложной аргументации, благодаря которой иррациональное поведение представляется таким образом, что выглядит вполне разумным и поэтому оправданным в глазах окружающих и собственных глазах. На естественный вопрос санитара: «Зачем рвёшь цветы?» Герой не отвечает, искажая реальность, убеждает себя, что с этим злом может справится только он, тем самым поднимает свою самооценку.

Регрессия. Еще один известный защитный механизм, используемый для защиты от тревоги и страха, – это регрессия. Для регрессии характерен возврат к ребячливым, детским моделям поведения. Это способ смягчения тревоги путем возврата к раннему периоду жизни, более безопасному и приятному. Ярким примером является отношение героя к приёму пищи. Он уверен, что если будет много кушать, то найдёт в себе силы исполнить всё, что задумал. Совсем как в детстве, когда взрослые внушают ребёнку: «Чтобы вырасти сильным и умным надо хорошо кушать, чтобы быть здоровым, нужно обязательно съесть…»

В столовую подали ужинать. …Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

- Позвольте мне сесть здесь, - сказал он надзирателю.

- Разве вы не ужинали? - спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски.

- Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

- Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

Сублимация. Согласно Фрейду, сублимация является защитным механизмом, дающим возможность человеку в целях адаптации изменить свои импульсы таким образом, чтобы их можно было выражать посредством социально приемлемых мыслей или действий. Сублимация рассматривается как единственно здоровая, конструктивная стратегия обуздания нежелательных импульсов, потому что она позволяет Я изменить цель или/и объект импульсов без сдерживания их проявления. Энергия инстинктов отводится по другим каналам выражения – тем, которые общество полагает приемлемыми. Работая в саду душевнобольные, ухаживают за цветниками, посадками.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. … Все дорожки были также обсажены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак.

Отрицание. Когда человек отказывается признавать, что произошло неприятное событие, это значит, что он включает такой защитный механизм, как отрицание ("Этого со мной просто не может случиться"). Согласно Фрейду, отрицание наиболее типично для психологии маленьких детей и индивидуумов более старшего возраста со сниженным интеллектом (хотя люди зрелые и нормально развитые тоже могут иногда использовать отрицание в сильно травмирующих ситуациях). Герой Гаршина отрицает то, что болен, что ему нужна помощь. Отсюда его объявление себя императором, проводящем ревизию, а в разговоре с доктором – упорное непризнание себя больным.

- Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не держался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. ...

- Вы знаете, где вы?

- Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

… Мне все равно: я все понимаю и спокоен… Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

- Может быть, - отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол…

- И у меня она есть! - воскликнул больной. - И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает, как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том, что пространство и время - суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. …

- Вы сказали, - перебил его доктор, - что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь, - доктор вынул часы, - половина одиннадцатого 6-го мая 18** года. Что вы думаете об этом?

- Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если мне все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

- Редкая логика, - сказал он, вставая. - Пожалуй, вы правы. До свидания.

Вывод по главе: анализ текста с точки зрения психологии допустим, к тому же может дать обширный материал для научного исследования.

Заключение

Произведения Гаршина можно использовать как одно из наглядных пособий или иллюстраций к лекциям по психоанализу. Но ни в коем случае нельзя забывать, что перед нами художественное произведение, написанное талантливым автором, и главная ценность этого произведения заключается в авторской идее и ее художественном воплощении. Как любое высокохудожественное произведение, оно многогранно, мы же в своей работы использовали только одну его грань.

Текстовой анализ рассказа «Красный цветок» с научной точки зрения (психоанализ) и художественной интересно будет провести на факультативах по литературе, биологии, возможно, на обществознании.

Выводы нашей работы могут быть интересны, как и преподавателям литературы, так и преподавателям в специализированных медицинских учреждениях. С нашей точки зрения, нужно составить список подобных произведений, обязательных для прочтения студентами – медиками.

Список литературы

1. Электронный ресурс: Бологов П. Эдгар По и Всеволод Гаршин: Одна болезнь, одна судьба. – Режим доступа: http://www.psychiatry.ru/stat/130

2. Гиндин В. П. В багровом мороке хищного цветка / в кн. «Психопатология в русской литературе». – М.: ПЕР СЭ, 2005.

3. Электронный ресурс: Сикорский И. А.. Смерть В. М. Гаршина. – Режим доступа: http://az.lib.ru

4. Электронный ресурс удалённого доступа. Бибиков В. И. Всеволод Гаршин // Каталог выставки ГЛМ «Всеволод Гаршин». 2005 (к 150-летию со дня рождения). IV. Тургенев и Л. Толстой в судьбе Гаршина. Участие в «Посреднике». Режим доступа: http://old.goslitmuz.ru/ru/collections/1260

5. Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1990.

6. Фрейд. Продолжение лекций по введению в психоанализ. 1933. – М., 1990.

11. Гаршин В. М. Рассказы. – Л.: Художественная литература, 1978.

1