О Н.С. Хрущёве.

Неоднозначность.

Одно из самых ярких воспоминаний детства, мне было лет 7: в нашем доме единственная книга, в которых половина страниц было вырвано- отец использовал эти страницы для своих самокруток, и называется она «Хрущёв». Отец эту книгу получил в качестве премии за хорошую работу механизатором в колхозе. В этой книге мать хранила бумажные деньги. В этой книге были фотографии. На них был запечатлён Никита Сергеевич Хрущёв. Мне казалось, что его как будто обидели и он вот-вот заплачет. Я пошёл в первый класс в 1967 году, в букваре уже не было портрета Хрущёва, а в букваре моего брата, который пошёл в первый класс в 1964 году, портрет Никиты Сергеевича ещё был. В народе было много анекдотов, частушек, связанных с его именем. Но эти анекдоты, частушки не представляется возможным привести в печатном виде. Конечно, высмеивалось самодурство, что по-научному называется субъективизм, волюнтаризм.

Старожил села, ветеран труда Шевченко Михаил Осипович (в 2018 году ему исполнилось 88 лет) рассказывал, что его отец Шевченко Осип Миронович (ветеран партии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, бывший председатель колхоза) очень высоко ценил деятельность Хрущёва. Осип Миронович говорил: «Умрёт Хрущёв- как жить будем?» Ещё М.О.Шевченко рассказывал, что в народе рассказывали, как Хрущёв приехал в своё родное село и предложил своим односельчанам сдать коров в колхоз, на что ему его земляки ответили: «Мыкыты, да ты что, да как же без коровы в деревне, корова в доме, значит, всегда с молоком. Да и ничего тяжёлого в этом нам нет».

А разве сталинская политика не отличалась крайним субъективизмом, когда имело значение лишь мнение вождя, которое возводилось в ранг абсолютной истины? А последовавщие за снятием Хрущёва времена- разве они не были временем сильнейшего расхождения между политикой партии и истинными потребностями народа?

Да, и Хрущёву в полной мере были свойственны и субъективизм, и волюнтаризм. За это ли был смещён Н.С.Хрущёв? Ясно, что это смещение было продиктовано в первую очередь стремлением отказаться сторонниками административно-командной системы от начатой Хрущёвым десталинизации.

В памяти народа Никита Сергеевич остался как политик неоднозначный. И недаром скульптор Эрнст Неизвестный выполнил надгробие на Новодевичьем кладбище из чёрного белого мрамора- пополам. Эдакое выражение половинчатости в деяниях бывшего Первого секретаря ЦК КПСС.

Сделаем попытку анализировать политику Хрущёва в сельском хозяйстве, которому он уделял большое внимание. Н.С.Хрущёву принадлежат 8 томов работ под названием «Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства». В них отражается непоследовательность, противоречивость аграрной политики под его руководством.

Хрущёв первого пятилетия, 1953-1958 годов отличается от Хрущёва 1959-164 годов. Складывается впечатление, что это два разных человека. Пожалуй, в 1964 году намечается осмысление неудач. Но вот это осмысление, возможно, и стало роковым для Хрущёва. 14 октября 1964 года Н.С. внезапно был вызван из отпуска на Пленум, который был собран втайне от него, был смещён со всех постов и отправлен на пенсию, как тогда писали в газетах, «в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья».

Начало крупным переменам в деревне, доведённой при Сталине до катастрофического, кризисного состояния, положил сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 года, выработавший неотложные меры по развитию животноводства, увеличению производства зерна и других сельскохозяйственных культур, улучшению руководства сельским хозяйством.

В этот период Никита Сергеевич действовал энергично, с размахом. В 1954 году начинается освоение целинных и залежных земель. На январском Пленуме ЦК КПСС 1955 года он опять вернулся к положению дел в животноводстве. Хрущёв виновниками отставания и препятствиями на пути интенсификации сельского хозяйства называл министерства, партийные, советские, сельскохозяйственные органы на местах. Он указывал, что они делают ставку только на увеличение поголовья скота. Он остроумно высмеивал погоню за количеством поголовья, приведя стихи Маяковского:

Если тебе

корова имя,

У тебя

должны быть

Молоко и вымя.

А если ты

без молока и вымени,

То черта ль в твоём

в коровьем вымени!

«То, что было ясно Маяковскому,- говорил Хрущёв,- не ясно многим работникам сельского хозяйства. Животноводческое хозяйство- это не зоологический сад…Те и другие иды животных нужны не сами по себе, а для получения продуктов животноводства».

Хрущёв любил живое словцо, шутку, яркий художественный образ, любил сочную крестьянскую речь. «Это вам не клопов ноздрями давить! Я покажу вам кузькину мать! Кому что нравится- кому поп, кому попадья, кому поповская дочка, а кому и свиной хрящик. Засунем ежа в штаны дяде Сэму!» и многие другие. Часто бывая в сельской местности, с удовольствием использовал в своих выступлениях острое словцо, иногда, правда, перебарщивая.

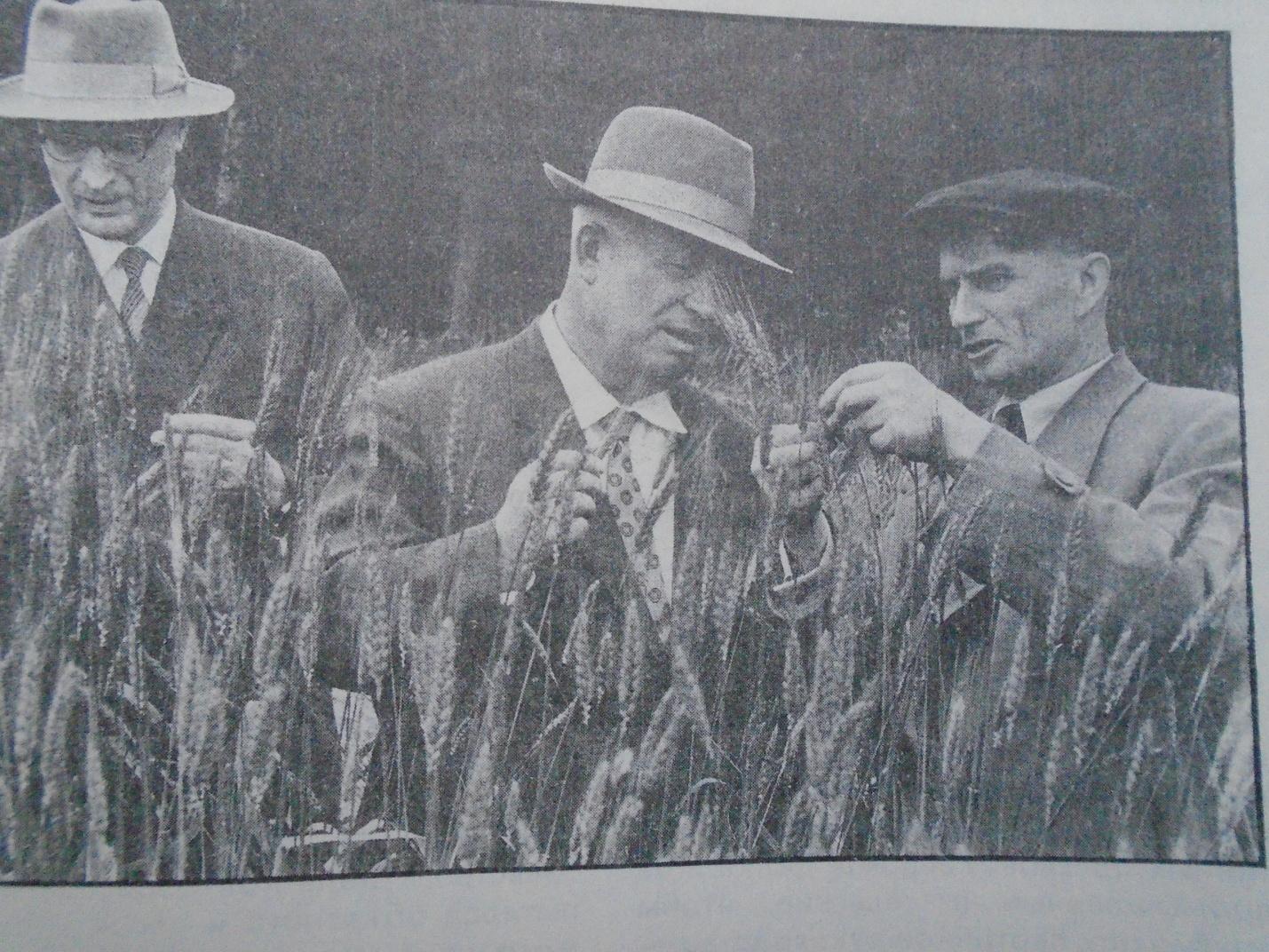

Встреча в колхозе «Путь Ленина» Куйбышевской области. 1958 год.

В марте 1955 года было принято постановление партии и правительства об изменении практики планирования сельского хозяйства, которое имело важное значение. Оно отменяло жёсткую регламентацию деятельности колхозов и совхозов. Предусматривалось, что до хозяйств будут доводиться лишь задания по объёму заготовок сельхозпродуктов, а размеры посевных площадей и количество скота они будут определять сами.

И это постановление, выработавшее курс на подъём сельского хозяйства под руководством Хрущёва, скоро стало приносить плоды. За 5 лет валовая продукция сельского хозяйства выросла в полтора раза! Здесь сказалось не только освоение целины. Возросла продуктивность животноводства, поднялась урожайность почти всех сельскохозяйственных культур. Этот скачок произошёл благодаря расширению хозяйственной самостоятельности колхозов и совхозов, повышению материальной заинтересованности людей, укреплению личных подсобных хозяйств. Деревня стала постепенно выбираться из разрухи и бедности. В колхозах выписывали крапивные мешки, чтобы сшить себе какое-то подобие штанов или юбок. Одеться было не во что.

В начале 1950-годов подсобное хозяйство прямо-таки душили. Большой налог был на огороды и сады. На каждый вид дерева была своя ставка: на вишню одна, на яблоню- другая. Весной налоговые агенты считали деревья. В это время было вырублено очень много деревьев. С коровы тоже 380 килограммов молока нужно было сдать. Ещё требовали одну свиную шкуру и одну овечью. Некоторые говорили: «Да я не держу ни свиней, ни овец». «Это дело не наше,- отвечали.- Купи, а сдай». Около половины хозяйств остались без коров. Вот такое было положение к моменту смерти Сталина.

Н.С.Хрущёв понял пагубность своей политики. Он говорил: «Только люди, не понимающие политики партии, политики Советского государства, могут думать, что наличие в личной собственности колхозного двора продуктивного скота в пределах норм, предусмотренных Уставом сельскохозяйственной артели, представляет какую-то опасность для социалистического строя».

Началось время возрождения для личного подсобного хозяйства. Поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ колхозников за три года (1954-1956) увеличилось с 17,5 млн до 22 млн голов.

В 1958 году доходы в расчёте на одного работающего в деревне составили 184 процента по отношению к 1950 году, то есть выросли почти вдвое. Казалось, что так будет продолжаться и дальше, что этот процесс необратим. Но дело повернулось иначе.

В декабре 1958 года на Пленуме ЦК КПСС Хрущёв заявил: как ни высок прирост производства мяса в Псковской, Новгородской и Пензенской областях по всем категориям хозяйств, эти области нельзя относить к передовым, ибо там производство животноводческой продукции растёт более всего в ЛПХ, а не в общественном хозяйстве. Он предложил совхозам в ближайшие годы скупить личный скот у рабочих. В пример всем ставил своё родное село Калиновку Курской области, где подобный манер якобы позволил колхозу резко увеличить производство животноводческой продукции, а колхозницам избавиться от тяжёлого труда по уходу за собственными коровами. По такому пути пойдут все хозяйства, провозглашал Хрущёв, хотя и оговаривался, что работу эту надо проводить не по предписанию сверху, а по мере роста общественного производства. Но, как у нас чаще всего бывает, местные руководители, соревнуясь между собой, побежали, что называется, впереди паровоза,- начали в массовом порядке принудительно скупать коров у сельских жителей.

Только за 1959 год в личных хозяйствах колхозников крупного рогатого скота стало меньше на 3 млн голов, у рабочих и служащих- га 1 млн 300 тысяч голов. Между тем отобранный у них скот держать было негде и большую его часть отправляли на бойню. Тем более что задания по сдаче мяса государству всё возрастали.

Как же объяснить этот крутой вираж по отношению к личному подворью? Дело в том, что Хрущёв рассматривал его поддержку как временную меру. Он опасался, что личные хозяйства, ориентированные на рынок, окрепнув, могут нанести вред социализму, в который, по его убеждению, они органически не вписываются. Поэтому, получая данные о быстром росте общественного хозяйства в колхозах и совхозах, нередко завышенные, он счёл, что продовольственный вопрос можно решить и без «частника». Надо сказать, что эту его иллюзию разделяли тогда многие: и председатели колхозов, и работники райкомов, обкомов и выше.

Да и теоретическая мысль в то время не помогала руководству глубже вникать в сущность и возможности социализма. С конца 20-х годов, зажатые в тесные рамки заскорузлых догм, общественные науки исполняли. По замыслу «великого вождя», лишь одну роль- идеологически оправдывать политику, «обосновывать» любые её повороты. Вот и 50-е годы маститые философы, историки, экономисты «преподносили» Хрущёву именно те «научные истины», которые он хотел услышать. Прежде всего о том, что «социализм, уже построенный в нашей стране»,- лишь кратковременная фаза на пути к коммунизму. Тем самым подстёгивались нетерпение Хрущёва и его волюнтаристские стремления «приблизить коммунизм».

В 1959 году был провозглашён курс на развёрнутое строительство коммунизма. Ещё через два года выдвигается «конкретная» задача: за 20 лет построить в основном коммунистическое общество. В такой обстановке очень многие полагали: раз коммунизм не за горами и вот-вот наступит изобилие, к чему это чужеродное, частнособственническое личное хозяйство, отупляющее людей тяжёлым малопроизводительным трудом? Стойкой оказалась- скажу ленинскими словами- «детская болезнь левизны в коммунизме». В ряде партийных документов, в Программе партии, принятой XXII съездом, подчёркивалось, что личное подсобное хозяйство изживёт себя экономически и постепенно. Но это не остановило агрессивной недоброжелательности и принудительных ограничений в отношении ЛПХ.

Крутой поворот в отношении ЛПХ оказался серьёзной ошибкой в аграрной политике Хрущёва. На рубеже 50-х и 60-х годов стало очевидным замедление темпов развития не только в личных подсобных хозяйствах, но и в общественном, что, впрочем, всегда связано. В 1961 году прирост валовой продукции сельского хозяйства страны составил по отношению к 1960 году 3 процента, а в 1963 году упал ниже уровня 1960 года на 4 процента. Одна из главных тому причин- нарушение принципа материальной заинтересованности сельчан в результатах труда. Ещё на декабрьском (1959 года) Пленуме ЦК КПСС Хрущёв предостерёг…от быстрого увеличения заработков колхозников, а то, мол, рабочим обидно.

С декабрьского (1958 года) Пленума начался отход от курса ни интенсификацию животноводства и поворот к форсированному росту поголовья скота. На семилетку (1959-1965) был утверждён план: увеличить темпы прироста поголовья крупного рогатого скота в 3.2 раза, овец в 2 раза и т. д. Эти цифры были не просто нереальными, но и разрушительными,- как по их экономическим, так и по нравственным последствиям.

Множились липовые отчёты районов и областей по фантастическому перевыполнению планов и «громадному» росту поголовья. В то же время выяснилось, что в «отдельных магазинах нет отдельной колбасы», нет и мяса, и молока. Там, где очковтирательство разоблачалось, порой разыгрывались трагедии. Так, секретарь Рязанского обкома партии Ларионов покончил жизнь самоубийством.

Вопреки установкам первого хрущёвского пятилетия на предоставление хозяйствам самостоятельности, усиливается административное давление на них в самых грубых формах. Запрещают выбраковывать непродуктивный скот. В результате в 1964 году от одной коровы в совхозах и колхозах было получено в среднем на 200 с лишним килограммов молока меньше, чем в 1958 году. Затраты на производство молока резко возросли. Люди кляли порядки, при которых их заставляли держать малопродуктивных коров, коров-коз, коров-навозниц… Врезались в память слова одного работника Ростовского облсельхозуправления: «Наша беда в том, что мы- застывшие в своём упорстве утописты. Каждый год во имя показателей поголовья оставляем скота на зиму намного больше, чем в состоянии прокормить. Зимой и ранней весной скот ревёт об бескормицы, гибнет тысячами. А летом всё с начала: опять с ножом к горлу- обеспечь выходное поголовье. И этот безумный цикл продолжается годы. Пока не разорвём страшную цепь безрассудства, пока не станем на путь разума, науки, соразмерности желаемого и действительного- толку не будет».

Н.С.Хрущёв, Янош Кадар, Л.И.Брежнев. 1963 год.

А Хрущёв видел причины неудач, замедления развития в другом. Его легко было убедить, что виноваты руководители хозяйств, что они дело «к автономии», не хотят выполнять указания «сверху». Последовал вывод: нужно государственным органам усилить руководство.

В марте 1962 года Хрущёв обрушился на знаменитого председателя белорусского колхоза «Рассвет» К.П. Орловского, возмущаясь тем, что колхоз вместо увеличения посевов сахарной свеклы продолжал выращивать картофель. «Долой дедовские традиции!»- требовал Хрущёв, пугая самого себя (с подачи аппарата) жупелом «анархии», «группового эгоизма», иждивенчества, которые якобы расцветут, стоит лишь ослабить государственное вмешательство в колхозные дела.

Допустим даже, что действительно имело место иждивенчество,- ведь столько лет оно воспитывалось, будучи следствием и обратной стороной административно-приказной системы! Наблюдалось и то, что у нас называется «групповым эгоизмом» (например, в кубанских хозяйствах колхозники настаивали на увеличении посевов подсолнечника, чтобы получить семечки и продавать их в городах. Но, во-первых, как не понять, что люди должны были как-то выбираться из бедности. А во-вторых, для преодоления подобного «эгоизма» есть экономические средства, скажем материальное поощрение за производство культур, необходимых государству.

Но…привычнее, легче было действовать приказом, принуждением. Вот и появляется кукуруза чуть ли не за Полярным кругом. А для усиления «управляемости» создаются производственные управления, и их огромный аппарат наваливается на хозяйства. Предпринимается реформа партийных органов. Райкомы делятся на промышленные и сельские, чтобы приблизить партийное руководство- по мысли авторов этой идеи- к нуждам села. На деле это обернулось организационной неразберихой, очередной бесполезной тратой материальных и людских ресурсов, широким недовольством.

М.А.Суслов, Н.С.Хрущёв, Т.Д.Лысенко. 1962 год.

В ЦК КПСС и Совет Министров СССР, в газеты хлынули письма от руководителей хозяйств, специалистов, рядовых работников: сообщалось о принявшем огромные масштабы административном зуде сельхозуправлений, о чехарде в планировании, о бесконечных корректировках планов, о нереальных заданиях на посевы кукурузы и сахарной свеклы, о подавлении всякой самостоятельности. И уже не помогали частые поездки Хрущёва по стране (он вообще по сути своей не был кабинетным работником, не был, в отличие от Сталина, «кремлёвскими стенами живой от жизни ограждён»).

Хрущёв начинает понимать: творится что-то не то. В феврале 1964 года он говорит:

«Когда речь заходит о ракетах, то все признают, что строить их должны специалисты. Это всем понятно. А вот человек, не разбирающийся в сельском хозяйстве, может давать указания, и довольно смело. Он, знаете ли, видел, как его бабушка картошку сажала. А бабушка хотя и неграмотной была, но прошла хорошую школу. Она от своей матери опыт переняла. А у нас некоторые «знатоки» сельского хозяйства и этой школы не прошли…

Повторяю, сельское хозяйство- сложная, многогранная отрасль производства. Руководит ею без знания дела нельзя… Нужно дать решительный бой шаблону, оградить сельскохозяйственное производство от попыток навязывать единые рекомендации, без учёта особенностей зоны, района и даже отдельного хозяйства…»

Было принято и соответствующее постановление, однако пресечь неоправданное вмешательство в колхозные дела не удалось.

В своё время В.И.Ленин сформулировал методологические принципы подхода партии к ошибкам: открыто признать ошибку, вскрыть её причины, проанализировать обстановку, её породившую, обсудить внимательно средства исправить ошибку. Ни одно из этих условий не было выполнено. Хрущёв ни словом не упомянул, что он сам провозгласил установку на фронтальное вмешательство в дела колхозов. Он не попытался объяснить и уяснить для самого себя, откуда пошли те гигантские административные волны бесцеремонного посягательства на права хозяйств. Не задумывался над тем, что нужна глубокая перестройка, которая, в свою очередь, невозможна без решительной демократизации всех сфер жизни в стране. Увы, доверие к народу, к общественности не было сильной стороной Хрущёва. Да это и неудивительно: ведь он сформировался как политический деятель в «школе» Сталина. И общество ещё не имело достаточных сил, чтобы влиять на власть, слишком глубоки были в душах людей следы минувшей эпохи- страх, робость, пассивность.

В своих воспоминаниях о Хрущёве А.И.Аджубей пишет, что однажды к Первому секретарю на дачу приехал академик И.В.Курчатов- ходатайствовать за генетиков, за предоставление им возможности шире применять результаты исследований в сельскохозяйственной практике. Но Хрущёв остался глух к этой авторитетнейшей просьбе. Он больше доверял Лысенко, поднятому на щит при Сталине.

Правда, впоследствии Хрущёв стал несколько сдержаннее. На февральском (1964 года) Пленуме ЦК КПСС, где обсуждалось, как поднять жирномолочность коров, в связи с чем зашла речь о методе Лысенко (полностью отвергнутом затем из-за антинаучности!), Первый секретарь подчёркивал:

«Но мы не говорим, что только по этому методу можно достигнуть высокой жирномолочности. Возможно, найдутся и другие пути… Нельзя, чтобы Центральный Комитет партии сказал, что только один какой-то метод можно применять. И я, как Первый секретарь ЦК и Председатель Совета Министров, не хочу и не могу этого сказать. Почему? Потому что здесь должно быть соревнование умов, идей, учёных, то, что предлагают учёные, должно проверяться на практике, и лучшее нужно внедрять в колхозах и совхозах…

Когда партия решительно осудила порядки периода культа личности, она осудила такие порядки, при которых один человек будто бы всё видел и всё один мог решать. Наша партия выступила за восстановление ленинских принципов коллективного руководства, повышение ответственности каждого за порученное дело. Давайте, товарищи, твёрдо придерживаться этого мудрого ленинского принципа!»

Но намечавшийся как то будто бы возврат к более разумной политике не был тогда реализован. Для этого Хрущёву оставалось слишком мало времени Поправить он уже ничего не успел.

Сегодня, с дистанции времени, сильные и слабые стороны Хрущёва как лидера партии и государства, его успехи и ошибки видятся более отчётливо (хотя не всё ещё до конца прояснено).

Важнейшее значение имели перемены в общественной жизни. Было покончено с массовыми репрессиями, сделаны первые шаги по укреплению законности, уважения прав людей. Но и негативные «уроки Хрущёва» не прошли даром. Они показывают, где лежат самые тяжёлые камни преткновения на пути перестройки, где, на чём должны быть сосредоточены главные усилия нашего общества.

Пусть же не останутся эти выводы мёртвым грузом, а послужат практической работе по обновлению всех сторон нашей жизни.

Литература. Ю. Денисов. Неоднозначность. Сельская новь. Москва. 1989 год, №1.

Фото Александра Устинова.