Обобщение опыта своей работы по теме самообразования.

Тема самообразования: «Использование теории решения изобретательских задач в работе с обучающимися младшего школьного возраста».

Цель:

1. Повысить свой профессиональный уровень.

2. Углубление знаний в области технологии ТРИЗ для воспитания творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных областях деятельности.

Задачи:

1. Создание условий для исследовательской активности детей;

2. Организация индивидуальной деятельности по осмыслению и проработке заданного материала;

3. Изучение методик, технологий по поисково-исследовательской деятельности.

4. Изучение методик, технологий ТРИЗ.

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач, начатая Генрихом Сауловичем Альтшуллером и его коллегами в 1946 году. Как научное и педагогическое направление сформировалось в нашей стране в конце 80-х годов.

Наиболее четко и коротко идеал системы образования XXI века можно сформулировать следующим образом: «В основе преподавания будет лежать обучение мышлению".

Важнейший момент в этом учебном процессе - переход к осознанному овладению мыслительными приемами и операциями.

Основа ТРИЗ – это функционально-системный подход. Выявляя причинно-следственные связи и обнаруживая скрытые зависимости, системный подход выступает в качестве инструмента для анализа ситуаций и объектов, а также дает возможность организовать информацию и делать выводы. Выполнение анализа по определенным правилам позволяет сформировать навыки такого умения и затем по аналогии использовать их при анализе любых ситуаций и объектов.

ТРИЗ – педагогика ставит перед собой основные цели:

1) формировать сильное мышление и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в различных областях деятельности. Ее отличие от известных средств проблемного обучения— в использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов решения изобретательских задач. Конечно, этот опыт переработан и согласован с целями педагогики.

2) научить детей решать открытые задачи (для этого собраны большие картотеки задач из разных областей знаний, разработаны методы обучения);

3) научить видеть вокруг себя, формулировать и разрешать противоречия — потому что по-настоящему творческие задачи возникают тогда, когда в условии есть противоречие;

4) развить системное мышление — потому что решение творческих задач подразумевает понимание не только самой системы, но и ее окружения (надсистем), и ее частей (подсистем) во взаимодействии и во времени (в процессе рождения, существования, разрушения);

5) обучить методам креативного мышления, методам нахождения нового результата.

Особенность ТРИЗ -педагогики заключается в том, что она предлагает алгоритмические методы формирования осознанного, управляемого, целенаправленного и эффективного процесса мыследеятельности, то есть работает на повышение культуры мышления.

В результате у учащихся формируется мышление, способное оперировать наиболее общими фундаментальными закономерностями, осваивать на их основе частные законы различных наук и объяснять явления окружающей действительности.

Первоначально ТРИЗ, созданная около 50 лет назад, применялась только для решения инженерно-технических задач, но давно уже превратилась в универсальную технологию анализа и решения проблем в различных областях человеческой деятельности.

Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ; а также такие известные методы как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов и их разновидности. Современная ТРИЗ - педагогика включает в себя курсы, рассчитанные на возрастные группы от дошкольников до студентов и взрослых специалистов. Особенностью работы с каждой группой является выбор объектов изобретательской деятельности, соответствующих возрасту. Так, дошкольники и младшие школьники изобретают игрушки, загадки, пословицы, подвижные игры и т.п.

Особое место занимает курс развития творческого воображения (РТВ), предназначенный для преодоления стереотипов решателя, выработки умения работать с нетривиальными идеями. Для развития творческих навыков ТРИЗ - педагогами накоплен фонд учебных изобретательских и исследовательских задач в таких областях как: физика, биология, экология, искусство, техника и бизнес. Для каждой возрастной группы разрабатываются алгоритмические процедуры, методики. Они позволяют учащимся изобретать новое, самореализоваться в творчестве. Следует различать ознакомительный и инструментальный уровень освоения ТРИЗ - методик. Обязательным условием качественного, инструментального обучения в ТРИЗ - педагогике является не только освоение соответствующих методик, но и освоение способов их создания. На сегодняшний день издано более 60 методических пособий, книг по педагогической тематике.

На уроках с использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не транслируются от учителя к детям, а формируются в результате самостоятельной работы с информацией.

На сегодняшний день можно использовать в педагогической деятельности следующие приемы ТРИЗ:

модель “Элемент - имя признака - значение признака” для рассмотрения составных частей изучаемого явления и их значений (окружающий мир, информатика, русский язык (составление лексического значения слова)).

«Да-нетка» - метод сужения поиска посредством задавания вопросов, на которые можно отвечать «да-нет».

модель “Морфологический ящик / копилка” для создания информационной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистических, математических понятий.

Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах:

на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов;

на математике – сбор элементов задачи (условий, вопросов) для конструирования новых задач; составление копилок математических выражений, величин, геометрических фигур для их последующего анализа и классификации;

окружающий мир – копилки различных видов животных и растений;

литературное чтение – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для характеристик героев.

“Системный лифт” для рассмотрения частей изучаемого объекта и объекта как части другого более крупного объекта (окружающий мир, русский язык).

модель “Создай паспорт” для систематизации, обобщения полученных знаний; для выделения существенных и несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными понятиями (русский язык, математика, окружающий мир, литература).

Этот универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному плану. Может быть использован для создания характеристик:

на литературном чтении – героев литературных произведений;

на окружающем мире – полезных ископаемых, растения, животных, частей растений, систем организма;

на математике – геометрических фигур, математических величин;

на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингвистических терминов.

“Составление плана/раскадровка” для составления простого и развернутого плана прочитанного произведения (литература).

“Метод Маленьких Человечков” для создания представления о внутренней структуре тел живой и неживой природы, предметов (окружающий мир).

Использование приемов ТРИЗ на уроках.

Русский язык:

На первых уроках по изучению раздела “Слово и его значение” (2 класс) можно использовать модель “Элемент – имя признака – значение признака” для конструирования лексического значения знакомых слов (например, школа, парта, учебник). Для этого учащимся можно предложить ответить на вопросы: «К какому классу предметов относится? Из какого материала «предмет» сделан? Для чего служит?». Характеристики предметов сравнить с лексическим значением слова в толковом словаре. Также предлагается лексическое значение слова, составленное по этим же вопросам, а учащимся необходимо отгадать слово.

Эту же модель можно использовать на последующих уроках раздела “Лексика” для формирования представления о многозначных словах. Модель позволит выйти на осознание того, что у многозначных слов имеется нечто общее существенное во всех значениях (например, корень дерева, зуба, слова – это то, что является главным, основным, без чего они не могут существовать; значения слова образованы по сходству обозначаемых данным словом предметов и явлений действительности).

Такая работа позволит осознать понятие «лексическое значение слова», «многозначные слова», повысить интерес к изучению русского языка. Учащиеся могут сами создать свои толковые словари, обмениваться ими, составлять и загадывать друг другу загадки о многозначных словах.

Математика:

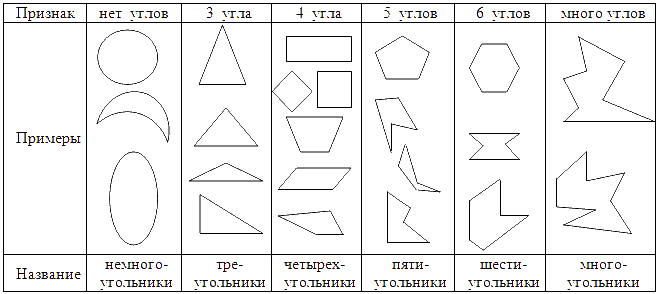

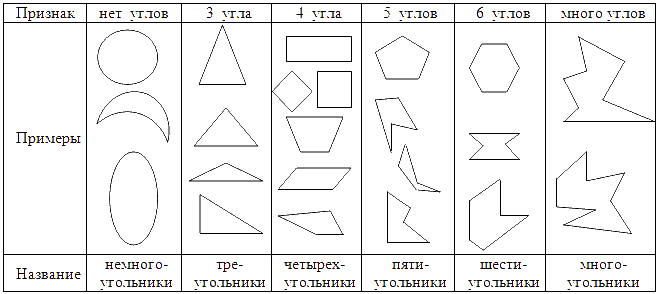

На уроках знакомства с многоугольниками (2 класс) предложить учащимся собрать копилку геометрических фигур, а затем на основе ее анализа конструировать определение многоугольника и разбить многоугольники на группы.

Например:

Окружающий мир:

В 1-м классе при знакомстве с твердыми, жидкими и газообразными телами природы можно использовать «метод маленьких человечков». Например: объясняя внутреннее строение тел и их свойства. Представить, что «Тела, окружающие нас состоят из человечков, но они очень малы и мы их не можем увидеть. Маленькие человечки – молекулы, из которых состоят вещества. Они постоянно движутся. В твердом теле человечков очень много, они держатся за руки и стоят близко друг к другу, в жидкостях человечки стоят свободнее и между ними могут «пройти» другие человечки, а в газах расстояние между человечками самое большое. Передача «информации» быстрее всего происходит в твердом теле, затем в жидкостях, медленнее всего в газах».

Литературное чтение:

При составлении плана произведения использовать прием раскадровки. Каждый кадр – это схематичное изображение событий, происходящих с героями. Смена кадра – изменение места действия, изменение ситуации для героя (с положительной на отрицательную или наоборот).

Создать паспорт литературного героя.

Или произведение А.Волкова «Волшебник Изумрудного города»:

Имя – Страшила Мудрый

Создатель – А.Волков

Прописка – сказочная повесть «Волшебник изумрудного города»

Внешний вид – соломенное чучело, нарисованное лицо, поношенный голубой кафтан, потертая шляпа, старые голубые ботфорты

Где впервые встречается – шест у голубой изгороди

Личные качества – забавный, добродушный, любопытный, немного глуповатый

Заветное желание – мозги, так как хотел быть умным

Имя – Трусливый Лев

Создатель – А.Волков

Прописка – сказочная повесть «Волшебник изумрудного города»

Внешний вид – огромный, громадный лев

Где впервые встречается – в лесу на дороге

Личные качества – при первой встрече, чтобы скрыть свою трусость, страшно ревел и нападал на маленьких и слабых

Заветное желание – смелость

Составляя сказочные письма, в которых описываются события, происходящие с героем, но не называются их имена, задача учащихся – назвать героя, автора и произведение.

Использование приемов ТРИЗ на уроках литературы способствует формированию навыков внимательного, осознанного чтения, прививает интерес и любовь к чтению художественной литературы.

Фрагмент урока «Правописание мягкого знака на конце имен существительных»

(использование да-нетки для формирования темы урока, повторения пройденного материала)

1. Стадия вызова:

Загадывается слово. Оно есть среди слов, записанных на доске. Отгадав его, ребята смогут узнать тему урока. Можно им подсказывать, отвечая на вопросы, но отвечать только да или нет.

На доске:

беречь, туч, ключ, ночь, дочь, задач, свеч, вещь, лещ, мышь, карандаш, молодёжь, багаж, испечь, стеречь

Возможные вопросы учащихся:

- о части речи

- о наличии Ь на конце слова

- о числе существительного

- о роде существительного

- о количестве слогов в слове

- о лексическом значении предполагаемого слова

Загаданное слово - новое словарное слово – БАГАЖ. Образовать однокоренные слова ( багажный, багажник).

Что можно сказать о словарном слове? (существительное, м.р. с шипящей на конце – без Ь).

Оно поможет сформулировать тему урока. (Существительные с шипящей на конце. Правописание Ь)

2. Стадия осмысления:

Какие характеристики имени существительного знают? (род, число)

Назвать существительные, на конце которых пишется Ь. Что о них можно сказать? (ед.ч., ж.р.)

Назвать существительные, на конце которых не пишется Ь. Что о них можно сказать? (мн.ч., ед.ч. м.р.)

Следовательно, когда пишется Ь? (у глаголов, у существительных в единственном числе ж.р.)

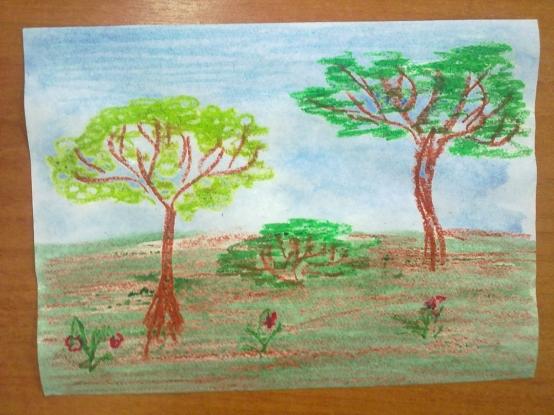

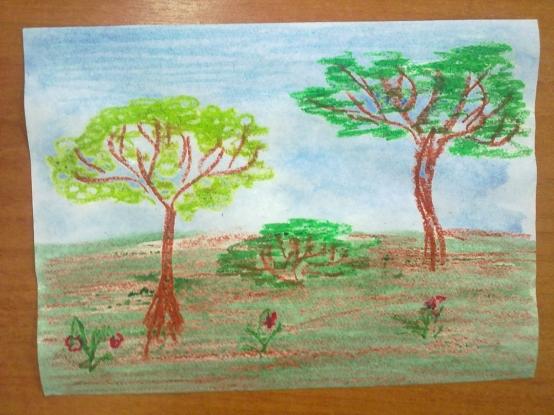

Методика ТРИЗ мною применялась на уроках изобразительного искусства. Существует много способов рисования: пальцем, поролоном, газетой, воздухом, на сложенной вдвое бумаге, на мятой бумаге, рисование сухой жесткой кистью, свечкой, рисование по мокрому, «кляксография» и т.д. Это способствует развитию творческого воображения учащихся.

Изобразительное искусство

Описание некоторых нетрадиционных методов рисования.

«Монотипия»

Для работы необходимы: гуашь разных цветов и согнутый пополам лист бумаги. Нанести на одну сторону листа различные мазки, разных цветов. Одну сторону прижмем к другой и разгладим. Откроем лист… Что получилось?..

«Рисование по сырой бумаге»

Для работы необходимы: емкость с водой, салфетка, акварель, кисть.

Намочим бумагу и поместим ее на влажной салфетке (чтобы бумага не высыхала). Возьмем акварель и нарисуем все, что угодно.

«Способ рисования, как метод печатания»

Материалы: колоски, шишки, листья, мох, лишайники, солома, листья.

Для получения четкого яркого рисунка необходимо использовать густые водорастворимые краски. Проверить бумагу заранее. Краску выложить в невысокие емкости. При печати листьями следует ограничивать смачивание кисти водой – густо смазанные листья краской, прикладывать к бумаге.

«Волшебники»

Цель: изучение и развитие умений создавать имеющие смысл объекты с помощью добавления и разработки деталей, развитие способностей к невербальной разработке деталей и оригинальности, воображения и образного мышления.

Для работы необходимы: контурные фигуры, краски, кисть.

Каждому ребенку предлагается 10 карточек, на которых изображены различные контурные фигуры (треугольник, квадрат, круг, капелька, облачко, овал, клякса). Дети как волшебники, могут превратить эти фигуры в любые картинки. Для этого нужно дорисовать к фигуре все, что они захотят, чтобы получилась красивая картинка.

«Рисование по мятой бумаге»

Для работы необходимы: «мягкая» бумага, акварель, кисточка, емкость с водой.

Эта техника интересна тем, что в местах сгибов бумаги краска при закрашивании делается более интенсивной, темной: возникает «эффект мозаики». Подготовка «холста»: аккуратно смять лист бумаги, а потом нанести рисунок.

«Рисование воздухом»

Рисование воздухом - «Летний дождь»: наносится достаточно жидкая краска, лист наклоняется от себя, чтобы образовалась капля краски, и резко выдыхаете на каплю, как будто произносите «п» на выдохе. Далее дополняете рисунок по усмотрению.

«Раздувание капли через трубочку»

Раздувание капли через трубочку – «Корявые деревья», «Цветок в кашпо». Оформляется низ рисунка, затем наносится капля краски и через трубочку дуть на каплю, в нужном вам направлении. Дополнить по сюжету и желанию.

«Кляксография»

Кляксография и набрызг, эти приемы похожи между собой – лист бумаги складывается пополам, на одну сторону наносится приличная капля краски (кляксография, лист сворачивается, проглаживается от сгиба и далее ребенок определяет, что получилось. Недостающие детали дорисовываются. При набрызге принцип тот же, только капли краски просто стряхиваются с кисти и далее все также.

«Монотипия»

Монотипия, т. е. отражение . Лист бумаги складывается пополам, на одну сторону нанести рисунок, свернуть лист и прогладить рукой в направлении от cгиба. Проще и эффективнее рисунок наносить по частям. Далее исходный рисунок освежить красками, чтобы он сильнее отличался от отражения (при рисовании бабочки этого делать не надо) многие предлагают сторону листа, на которой будет отпечаток увлажнить губкой, но для ребенка это трудоемко, лучше краску взять пожиже .

«Рисование восковыми мелками»

Рисование восковыми – ребенок рисует восковыми мелками, далее весь рисунок тонируется поролоном. Этот прием хорошо использовать, когда учите детей наносить фон, показать, как красиво смотрится рисунок, когда на нем нет белых пятен. Только прорисовывать мелками надо хорошо и жирно.

«Рисование свечкой или белым восковым мелком»

Рисование свечкой или белым восковым мелком – наносится рисунок и затем тонируется поролоном. Первый раз можно просто предложить произвольно почертить (буквально каля-маля сделать, а когда дети затонируют и у них появится что-то, чего они в начале работы не видели, они почувствуют себя волшебниками.

«Печать газетой»

Печать газетой - «Букет цветов», дети сминают лист газеты (примерно 10\15, макают в краску и прикладывают к рисунку – печатают. Чтобы поменять краску, можно этот же лист повернуть другой стороной. Деталь рисунка дорисовываются.

«Рисование сухой жесткой – клеевой кистью»

Рисование сухой жесткой – клеевой кистью - «Ежи в густой траве», «Одуванчики», - дети макают жесткую сухую кисть в краску и отрывистыми движениями наносят рисунок. Детали дорисовываются.

На сегодняшний день издано более 60 методических пособий, книг по педагогической тематике.

Список литературы

1. Вдовиченко, С. Дети светлой краской красят мир [Текст] : Мини-хрестоматия методов и приемов работы с детьми дошкольного возраста на занятиях изобразительной деятельностью / Светлана Вдовиченко. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32 с. : ил. – (Библиотечка «Первое сентября», серия «Дошкольное образование». Вып. 25).

2. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть 1 [Текст] : Научно-практич. пособие для учителей, методистов, руководителей образоват. учреждений. – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2004 – 288 с.

3. Кульневич, С.В., Лакоценина, Т.П. Современный урок. Часть 3: Проблемные уроки [Текст] : Научно-практич. пособие для учителей, методистов, руководителей образоват. учреждений. – Ростов-н/Д: Изд-во «Учитель», 2006 – 288 с.

4. Ширяева, В.А. ТРИЗ-педагогика менеджеру современногой школы [Текст]. – М.: Сентябрь, 2008. – 176 с.

5.Альтов Г. И тут появился изобретатель.— М.: «Детская литература», 1989.

6.Альтшуллер Г.С., Верткин И.М. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности.— Минск: «Беларусь», 1994.

7. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности: Встреча с чудом. Наставники. Достойная цель.— Санкт-Петербург: Изд. Буковского. 1995.

8. Бухвалов В.А., Мурашковский Ю.С. Изобретаем черепаху: Как применять ТРИЗ в школьном курсе биологии: Книга для учителей и учащихся.— Рига: 1993.

9. Викентьев И.Л., Кайков И.К. Лестница идей: Основы ТРИЗ в примерах и задачах.— Новосибирск, 1992.

10. Гин А.А. Приемы педагогической техники.— М.: «Вита-Пресс», 1999.

11. Гин С.И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителей 2-3 классов.— М.: «Вита-Пресс», 2002.

12. Гин С.И. Мир логики: Методическое пособие для учителей 3-4 классов.— М.: «Вита-Пресс», 2001.

13. Злотин Б.Л., Зусман А.В. Месяц под звездами фантазии.— Кишинев: «Лумина», 1988.

14. Злотин Б.Л., Зусман А.В. Изобретатель пришел на урок.— Кишинев: «Лумина», 1989.

15. Мурашковская И.Н., Валюмс Н.П. Картинка без запинки: Методика рассказа по картинке.— Санкт-Петербург: ТОО «ТРИЗ-ШАНС», 1995.

16. Нестеренко А.А. Страна загадок.— Ростовский университет, 1993.

17. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем?: Книга для учителя.—