Выпускная квалификационная работа

ТЕМА: «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

ИЖЕВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ»

ВВЕДЕНИЕ

Здоровье человека закладывается в детстве и определяется как возрастными особенностями растущего организма, так и влиянием на него условий окружающей среды.

Еще в начале XX столетия известный русский педиатр Н. П. Гундобин говорил: «Задача современной медицины, в широком значении этого слова, - предупредить развитие болезни. К кому же, как ни к детям, она должна быть применена, к детям - будущим членам общества».

Соответственно здоровье наших учащихся уже предопределено и складывается из того уровня здоровья, которое дала ему семья, детский сад, школа, общество. А состояние здоровья учащихся уже на протяжении десятка и более лет желает быть лучшим.

Обоснованную тревогу вызывает состояние детей и подростков, в частности, исследования проведенные Институтом возрастной физиологии РАО, позволяют констатировать, что по уровню и структуре хронической и острой заболеваемости сельские школьники мало отличаются от городских. Серьезные опасения вызывает резкий подъем частоты социально - обусловленных болезней, распространение экологически детерминированных заболеваний и значительно ухудшившиеся в последнее десятилетие показатели физического развития детей. Болезни, характерные для технократической цивилизации, не обошли стороной и нашу страну. Число детей и подростков, страдающих хроническими заболеваниями, стремительно растет. Уже при поступлении в школу эти болезни выявляются у 15 - 20% детей, а к окончанию школы показатели увеличиваются вдвое. Наибольшее распространение и бурный рост имеют аллергические и гастроэнтерологические заболевания, что ставит перед современной школой еще одну сложную задачу - решение проблемы организации сбалансированного питания для таких детей. С начала 1990-х годов более, чем в 3 раза увеличилось число школьников, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

Взрыв наркомании и алкоголизма среди детей и подростков - начальные реалии, с которыми приходится ежедневно сталкиваться в процессе обучения и воспитания современному педагогу.

По данным НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н.А. Семашко, в настоящее время национальная политика здравоохранения во многих странах мира развивается под ощутимым влиянием Глобальной и региональных стратегий Всемирной Организации Здравоохранения по достижению здоровья для всех. Улучшение показателей здоровья в основном достигается через решение следующих реальных практических задач: укрепление и расширение приверженности населения здоровому образу жизни, снижение распространенности вредных для здоровья привычек, поведения и питания, оздоровление окружающей среды.

Т. Williams (1975) отметил, что общество, которое игнорирует важность гигиенического воспитания среди школьников и студентов, занимает очень низкую ступень по отношению к ценностям своего собственного здоровья, счастья и благосостояния.

Валеологическое образование и воспитание учащихся - это в большей степени проблема медико-педагогическая, так как затрагивает вопросы формирования типов поведения человека. На 8-ом Пироговском съезде врач доктор А.В. Зак отметил, что школа есть единственный путь проведения в народ и общество гигиенических сведений. Разработка программ воспитания здоровому образу жизни для подростков особо ответственна, так как предоставляет респондентам возможность воздействовать на общий потенциал своего здоровья.

В настоящее время попытки позитивного воздействия на образ жизни и здоровье молодежи, предпринимаемые во многих регионах России, отличаются большим разнообразием. Однако существующие модели сохранения и укрепления здоровья последних в учебно-воспитательном процессе не всегда удовлетворяют требованиям валеологического и гигиенического воспитания учащихся различного возраста, а формирование здорового образа жизни не является в них приоритетным направлением. Поэтому активно идет процесс разработки методических и организационных подходов к сохранению здоровья обучающихся, его формированию и развитию, различных педагогических технологий, направленных на сохранение здоровья участников образовательного процесса, а также продолжается процесс исследования практического опыта, накопления теоретических знаний и научного обоснования здоровьесохраняющих технологий. Как и любая педагогическая технология, здоровьесохраняющая технология имеет своя целеполагание и принципы. Сохранение здоровья, индивидуальное психическое, физическое развитие обучающихся, формирование общемедицинской культуры человека, устойчивой мотивации наведение здорового образа жизни являются основными факторами здоровья и целеполагание здоровьесохраняющих технологий.

Итак, как показывают статистика ЛПУ и данные НИИ социальной гиены, экономики и управления здравоохранением проблема здоровья учащихся и молодежи является одной яз самых актуальных для общества в целом и для медицины и педагогики в частности.

Цель исследования – изучить состояние здоровья, выявить влияние социально-гигиенических факторов и образа жизни студентов ИГМА.

Задачи:

изучить заболеваемость по обращаемости, по данным медосмотров;

проанализировать изменения состояния здоровья студентов с I по VI курс.

изучить медицинскую активность студентов и некоторые факторы образа жизни.

Вопрос об определении необходимого числа наблюдений при проведении выборочного статистического исследования имеет важное значение. От правильного решения этого вопроса зависит итог исследования в целом, а также сроки его проведения, потребности в силах и средствах для его осуществления. Решение этого вопроса – непременная составная часть организационного плана исследования.

Объект исследования – студенты Ижевской государственной медицинской академии, все параллели с 1-го по 6 курс, n = 481.

Методы исследования:

выкопировка данных из первичной отчетной документации («медицинская карта студента»);

социологический опрос осуществлялся по анкетам (приложение 1).

статистическая обработка материала: расчет относительных, интенсивных, экстенсивных показателей, средних величин.

сравнительный метод.

Исследование проводилось по материалам за 3 года с 2012 – 2014 гг. в процессе отбора данных использовались как сплошное, так и выборочное исследования.

Отбор респондентов для опроса по анкете проводился путем случайной выборки

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Понятие здоровья и факторы, влияющие на здоровье

Существует более ста определений и подходов к понятию «здоровье». Имеющиеся в литературе определения можно классифицировать следующим образом:

Здоровье - это отсутствие болезней.

Здоровье и норма - понятия тождественные.

Здоровье, как единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических констант.

Как указывает академик Ю.П.Лисицын (1998, 2007), общим для этих подходов является то, что здоровье понимается как нечто противоположное, отличное от болезни, то есть понятие «здоровье» до сих пор определяется через понятие «нездоровье» и зависит от распространенности тех или иных болезней. Таким образом, медицина и ее теория остаются во власти патологии. До сих пор ничтожно мало таких индексов, показателей, которые отражали бы меру и состав, качество и количество собственно здоровья - личного и общественного.

При оценке здоровья принято выделять 4 уровня:

здоровье отдельного человека;

здоровье малых социальных или этнических групп - групповое здоровье;

здоровье населения, как административно-территориальная единица;

общественное здоровье, как здоровье общества, популяции в целом.

Характеристика группового здоровья, здоровья населения, общественного здоровья в статике и динамике рассматриваются как интегральное понятие личного здоровья каждого человека в отдельности. Однако следует понимать, что это не просто сумма данных, а сумма цельно взаимосвязанных сведений, выраженных количественно-качественными показателями.

Отправным пунктом для медико-социальной интерпретации здоровья является определение, принятое Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 1946 году: «Здоровье является состоянием полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Дальнейшие поиски оптимального определения привели к тому, что здоровье стало рассматриваться как степень или качество организма человека, выражающееся в его адекватном функционировании, при определенных генетических данных и условиях окружающей среды.

Основными факторами здоровья являются:

отношение к прошлому и будущему: в значительной степени большинство негативных сторон в здоровье, сокращение продолжительности жизни за ее последние десятилетия связаны с ломкой представлений об историческом опыте человечества, игнорированием норм и правил организации жизни людей, их взаимоотношений. К этой группе факторов следует отнести, прежде всего, эволюционную и генетическую сущность человека;

отношение к себе как индивидууму - личности;

фактор личной гигиены;

рациональное регулирование деятельности внутренних органов имеет в виду выработку полезных для здоровья стереотипов, привычек в жизни, деятельности;

значение адекватной самооценки для здоровья человека велико, потому, что оно является исходным элементом для формирования эмоций, то есть соотношением результатов собственной деятельности с последствиями ее реальной ситуации, а, следовательно, со стрессом;

выбор интересов, профессий, видов деятельности соответствующих способностям, наклонностям и интересам, то, что называется найти себя, свое амплуа, свое место в жизни;

отношение к семье, коллективу, обществу.

По мнению ряда эпидемиологов, около 40% смертей людей среднего возраста в России обусловлено заболеваниями, связанные с потреблением табака. По одному из прогнозов, в ближайшие годы от 21 до 27 миллионов мужчин из 73 миллионов, живущих в России, умрут от связанных с курением болезней. К сожалению, число курильщиков в нашей стране, в отличии от многих цивилизованных стран, не сокращается, а напротив, растет, в том числе среди женщин и детей. [6]

Злоупотребление алкоголем.

Медицинские работники систематически через средства массовой информации раскрывают зловещую роль алкоголя в возникновении заболеваний. Алкоголизм, как правило, ассоциирован со всеми основными факторами риска (неправильным питанием, курением), что делает людей, злоупотребляющим алкоголем, наиболее уязвимыми для заболеваний, в том числе инфекционных, а также вызывает стойкие нарушения в клеточных звеньях иммунной системы. Алкоголизм - социальная болезнь. Каждый второй хронический алкоголик начал свой путь еще до 14 лет, а 10% - до 19 лет. Алкоголизм «помолодел». Наиболее высокая заболеваемость алкоголизмом приходится на возраст 20-22 года (31,4%) и 23-26 лет (40,4). [11]

Гиподинамия.

Низкая физическая активность также является фактором, неблагоприятно отражающимся на состоянии организма. Гиподинамия отрицательно воздействует не только на мышцы, но и на многие другие органы и физиологические системы. Составляющая основную массу тела поперечно-полосатая мускулатура с её огромной сетью периферических нервов и кровеносных сосудов оказывает влияние на костно-суставной аппарат, кровообращение, дыхание, обмен веществ, эндокринное равновесие, на деятельность нервной и других системах организма. Поэтому адекватный уровень двигательной активности гармонично формирует организм в анатомическом и функциональном отношении, во многом определяет устойчивость человека к неблагоприятным условиям окружающей среды, болезнетворным агентам. [1]

1.2. Социально-гигиенические аспекты здоровья молодежи

В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодые люди составляют 30% населения земного шара -1 млрд. 445 млн. человек.

Единая точка зрения в отношении классификации возрастов отсутствует, хотя не вызывает сомнения тот факт, что в разных возрастных группах факторы, влияющие на уровень здоровья, оказывают различное воздействие. Каждая возрастная группа отличается «персональными» характеристиками, определяемыми социальной ролью ее представителей. Исходя из общности социальных факторов, к категории молодежи большинство исследователей относит людей в возрасте от 16 до 29 лет.

Понятие молодежи как самостоятельной группы населения связано прежде всего с достигнутой на рассматриваемый исторический момент ее социально-экономической зрелостью, а также с совокупностью личностных особенностей и отличительных черт. Специфика группы заключается в том, что именно в этот период закладывается фундамент идейно-политических, трудовых, нравственных позиций, а также здоровья человека.

С точки зрения демографической ситуации, складывающейся сегодня, следует отметить, что на протяжении ближайших 2-3 десятилетий происходит непрерывное уменьшение доли молодых в возрастной структуре населения. Иными словами, процесс демографического старения будет продолжаться, а темпы прироста общей численности населения падать.

Молодежь в возрасте 16 - 29 лет (76% населения) занята в общественном производстве нашей страны, однако среди всех трудоспособных граждан уровень занятости молодежи самый низкий, так как эта группа состоит не только из работающих, но и из учащихся. Наибольшее число учащихся приходится на возраст 16 - 24 года, причем почти 1/3 из них учится с отрывом от производства.

На долю молодых людей, сочетающих работу с учебой, выпадает значительная нагрузка, которая отражается впоследствии на здоровье человека, его нервно-психическом состоянии, а в конечном счете сказывается на трудовом потенциале в более старших возрастах. Порой сочетание труда с учебой негативно влияет и на семейно-брачные отношения, снижает рождаемость.

Молодежь играет особую роль в формировании трудового потенциала страны. Это наиболее мобильная часть трудовых ресурсов. Именно за ее счет обновляется рабочая сила, изменяется профессиональный и образовательный состав работников, в значительной мере обеспечиваются кадрами новые производства.

Молодежному контингенту принадлежит ведущая роль в миграционных процессах и в перераспределении работающих между отраслями. В стране ежегодно меняют место жительства свыше 20 млн. человек, большую часть которых составляют лица в возрасте до 30 лет. Известно, что мигранты подвержены большему риску заболеваний (адаптация к новому месту жительства требует определенных резервов здоровья). Для них характерны более низкая рождаемость, большая частота злоупотребления алкоголем, высокие показатели заболеваемости. Миграционная подвижность населения - важнейший демографический фактор, оказывающий влияние на здоровье молодежи.

Научно-технический прогресс приводит к изменению условий и ускорению темпов труда и жизни, существенно и быстро меняет окружающую человека среду. Ускоряющимися темпами развивается экономика, наука, техника. Рост городов, стремительно возрастающая автоматизация и механизация производственных процессов, снижение физической и повышение нервно-психической нагрузки, развитие средств транспорта и связи, информационный бум - все это вместе взятое создает новую экологическую, психологическую и социальную среду, в которой живет современный человек [Венедиктов Д.Д., 1981].

ГЛАВА II. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ИГМА

2.1. Анализ заболеваемости населения РФ

Заболеваемость населения является одним из основных показателей общественного здоровья. Ежегодно в РФ регистрируется более 2,5 млн. случаев заболеваний населения острыми и хроническими заболеваниями, из которых около 1,5 млн. с впервые установленным диагнозом. В динамике за последние три года уровень общей заболеваемости на 14,6%, а первичной – на 5,3%.

Уровень общей заболеваемости, по данным обращаемости населения в лечебно-профилактические учреждения в 2014 году стал несколько ниже, чем в 2013, и составил 1841,2 на 1000 населения.

Динамика уровня общей заболеваемости населения РФ представлена в таблице 1.

Таблица 1

Заболеваемость населения РФ

за 2013 – 2014 гг. (на 1000 населения)

| Показатель | Всего | в том числе |

| Дети | Подростки | Взрослые |

| 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2013 г. | 2014 г. |

| Общая заболеваемость | 1856,6 | 1841,2 | 2737,8 | 2717,4 | 2226,7 | 2169,1 | 1609,4 | 1612,8 |

| В т.ч. с диагнозом, установленным впервые в жизни | 969,4 | 940,7 | 2141,1 | 2135,3 | 1382,4 | 1326,4 | 650,3 | 634,1 |

Общая заболеваемость в целом в 2014 году по сравнению с 2013 годом изменилась незначительно – уменьшилась на 0,7%. Заболеваемость детей, подростов и взрослых – соответственно на 0,7%, 2,6% и 0,2%.

2.2. Заболеваемость студентов ИГМА по данным обращаемости

Результаты, полученные в итоге выкопировки данных из амбулаторной карты студента, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Заболеваемость студентов ИГМА

по данным обращаемости (на 1000 студентов)

| Классы болезней | 2012 год | 2013 год | 2014 год |

| Болезни эндокринной системы | 12 | 13 | 15 |

|

| Болезни крови и кроветворных органов | 1 | 2 | 1 |

| Болезни нервной системы | 21 | 25 | 31 |

| Болезни глаза | 15 | 13 | 15 |

| Болезни органов дыхания | 298 | 319 | 354 |

| Болезни органов пищеварения | 271 | 265 | 275 |

| Болезни ССС | 16 | 19 | 21 |

| Болезни мочеполовой системы | 29 | 35 | 36 |

| Болезни кожи и подкожной клетчатки | 10 | 9 | 11 |

| Болезни костно-мышечной системы | 13 | 11 | 14 |

| ЛОР-заболевания | 35 | 49 | 45 |

| Инфекционные заболевания | 3 | 2 | 25 |

| Травмы и отравления | 9 | 11 | 12 |

| Всего | 733 | 773 | 855 |

Уровень заболеваемости по данным обращаемости имеет тенденцию к росту. Приведенные данные за последние три года свидетельствуют о том, что на первом месте стоят заболевания органов дыхания (41,4%), на втором месте – заболевания органов пищеварения (34,8%), на третьем месте – заболевания мочеполовой системы и ЛОР-заболевания. Увеличилось число обращений по инфекционным заболеваниям в виду вспышки в 2014 году краснухи. Также увеличивается частота обращений неврологических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таким образом, здоровье наших студентов находится в очень плачевном состоянии.

2.3. Медицинская активность и некоторые стороны образа жизни студентов ИГМА

По определению Всемирной организации здравоохранения «Здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Поэтому далее мы изучили влияние данных факторов на состояние здоровья студентов, использовав холистический подход к здоровью студентов на основе пяти основных компонентов: физическое здоровье (питание, сон-отдых, наличие заболеваний, отношение к сексу), духовное здоровье (самореализация, планы на будущее), социальное здоровье, интеллектуальное здоровье (образование, досуг), эмоциональное здоровье.

Распределение респондентов по возрастным группам таково: до 18 лет – 14 человек включительно, 18-20 лет – 227 человек, 21-25 лет – 175 человек, старше 25 лет – 21 человек (таблица 6). Из них юношей – 197, девушек – 240.

Таблица 4

Распределение респондентов по возрастным группам

Возраст | Всего |

| Юноши | Девушки |

| До 18 лет | 4 | 10 |

| 18 – 20 лет | 170 | 57 |

| 21 – 25 лет | 17 | 158 |

| Старше 25 лет | 6 | 15 |

| Всего | 197 | 240 |

При субъективной оценке состояния своего здоровья считают себя практически здоровыми 22,0% юношей-студентов и 14,9% девушек, часто болеют (более двух раз в год) – 17,4% и 21,1% соответственно, редко болеют (менее двух раз в год) – 43,2% и 35,7% соответственно. Имеют хронические заболевания 17,4% и 28,4% соответственно (таблица 7). Из них состоит на диспансерном учете 50,0% и 54,3% соответственно.

Тблица 5

Субъективная оценка здоровья студентов

| Всего |

| Юноши | Девушки |

| Практически здоров(а) | 29 | 51 |

| Редко болею (менее 2 раз в год) | 57 | 122 |

| Часто болею (более 2 раз в год) | 23 | 72 |

| Имею хронические заболевания | 23 | 97 |

| Всего | 132 | 342 |

Свои знания по вопросам здорового образа жизни респонденты оценивают на «хорошо» - 62% студентов, «удовлетворительно» - 34,7%, «неудовлетворительно» - 3,3%.

Придерживаются принципов здорового образа жизни необходимым считают 71,7% студентов, частично – 24,3%, не считают необходимым – 4%.

Наиболее значимым для человека является отношение к собственному здоровью. 8,9% юношей и 23,8% девушек задумываются о своем здоровье, считают себя здоровыми 7,8% и 14% соответственно, занимаются спортом 6,8% и 10,4% соответственно, воздерживаются от вредных привычек 6,1% и 18,7% соответственно.

Такие факторы как рациональное питание, закаливание, соблюдение режима дня, регулярные занятия своим здоровьем респонденты считают менее важными для себя.

Основным фактором, мешающим заниматься своим здоровьем, является у студентов недостаток времени, у юношей – 34,0%, у девушек - 35,3%. У студентов-юношей преобладает отсутствие условий – 20,6%, материальные затруднения – 18,8% и лень – 14,7%. Девушки выделяют такие факторы, как материальные затруднения – 19,1%, лень – 17,5% (таблица 8).

Таблица 6

Факторы, мешающие заниматься своим здоровьем

| Всего |

| Юноши | Девушки |

| Отсутствие интереса | 9 | 16 |

| Отсутствие условий | 45 | 133 |

| Недостаток времени | 74 | 287 |

| Лень | 32 | 142 |

| Материальные затруднения | 41 | 155 |

| Отсутствие силы воли | 16 | 75 |

| Недостаток знаний о здоровом образе жизни | 1 | 5 |

| Всего | 218 | 813 |

За медицинской помощью при заболеваниях обращаются к врачу 25,6% юношей и 30,2% девушек. В случае болезни занимаются самолечением 38,7% и 34,4% соответственно.

Что касается отношения респондентов к сексу, то 83,8% юношей и 64,3% девушек на вопрос «Живете ли Вы половой жизнью?» дали положительный ответ. Из них имеют несколько половых партнеров 28,9% и 10,5% соответственно. Следует отметить, что большой процент студентов предохраняются от нежелательной беременности и венерических заболеваний – 72,6% юношей и 86,9% девушек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях увеличивается социальная значимость высшего образования, обеспечивающего профессиональный уровень подготовки молодежи по индивидуальным возможностям и запросам. Учебные заведения особой формой и содержанием учебно-воспитательного процесса должны помогать студентам в самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта.

Хорошее здоровье необходимо студентам как ресурс душевных и физических сил для будущей работы по сохранению здоровья населения. Кроме того, перспективы развития системы здравоохранения и социальной сферы в целом требуют усиления работы по формированию общемедицинской и профессиональной культуры медицинского работника, воспитания устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни, чтобы в своей будущей профессиональной деятельности выпускники личным примером и собственным убеждением могли воздействовать на здоровье общества, несли принципы ЗОЖ в массы, стали активными борцами за оздоровление окружающей среды.

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья студентов и улучшению их физического развития необходимо исходить из признания того, что только совокупные действия таких условий воспитания, как здоровьесберегающего образовательного пространства, влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация социального развития, личностное и социально-ролевое общение, активная творческая деятельность воспитуемых может дать положительный воспитательный эффект и способствовать сохранению физического, нравственного и духовного здоровья. Усилия преподавателей медицинских учебных заведений должны быть направлены на подготовку компетентных, современных медработников, которые умеют правильно взаимодействовать с пациентами, их семьями и коллегами по работе.

Здоровье человека на 50% зависит от образа жизни (характера питания, стрессов, условий жизни, учебы и профессиональной деятельности), поэтому изменения (улучшение) здоровья зависит от желания и умения выработать разумное поведение в соответствии с условиями существования. Учиться управлять своим здоровьем необходимо с момента рождения, а успех этой учебы зависит, кроме врачей, от знаний и умений родителей и учителей. Таким образом, на первое место необходимо выдвинуть формирование, сохранение и укрепление здоровья молодежи, и, в первую очередь, самими студентами.

Выводы:

Среди опрошенных респондентов было выявлено 25,3% студентов, имеющих хронические заболевания. Из них 53,7% состоят на диспансерном учете. При этом, как показывают полученные данные, число студентов, страдающих хроническими заболеваниями, стремительно растет – с 17,4% в 2012 году до 28,4% в 2013 году.

Из факторов, мешающих заниматься своим здоровьем, студенты отметили недостаток времени – 35,0%, материальные затруднения – 19,0%, отсутствие условий – 17,3%, и лень – 16,9%.

Задумываются о своем здоровье 17,0% опрошенных студентов, считают себя здоровыми 11,2%, занимаются спортом 8,7%, воздерживаются от вредных привычек 13,0%.

Анализ ответов респондентов показал: не курят – 52,5% юношей и 81,7% девушек. Курят 1-5 лет – 20,2% юношей и 6,3% девушек, нерегулярно курят 7,1% и 9,0% соответственно. Юноши курят более часто, что является статистически достоверным. Эпизодически употребляют спиртные напитки 42,3% юношей, 41,7% девушек. Один раз в месяц – 19,8% и 10,9% соответственно, не употребляют 20,7% и 38,6% соответственно. Юноши более часто употребляют алкоголь, что статистически достоверно. Основной причиной вредных привычек студенты считают стрессы, вызванные перегруженностью учебных программ.

Свободного времени у учащихся недостаточно. Большую часть свободного времени студенты предпочитают встречаться с друзьями – 21,1%, спать – 19,3%, т.е. досуг молодых людей не обеспечивает восстановление затраченных сил после учебной деятельности. Для оптимального восстановления сил молодежи необходимы занятия физкультурой и спортом, а из опрошенных студентов лишь 11,3% занимаются утренней гимнастикой. Ходят на занятия физкультурой 54,0% студентов, посещают спортивные секции 34,7%.

Питание студентов однообразное и беспорядочное. Бывают длительные перерывы в еде с последующей массивной пищевой нагрузкой в вечернее время.

Что касается репродуктивного здоровья студентов, то 68,7% живут половой жизнью, причем большинство из них имеют постоянного полового партнера – 84,4%. Из живущих половой жизнью 82,9% применяют методы контрацепции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аветисян, Л.Р. Изучения влияния повышенной учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся / Л.Р.Аветисян, С.Г.Кочарова // Гигиена и санитария. – 2001. – №6. – С.48 – 49.

Анисимов, Л.Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании / Л.Н. Анисимов // Юридическая литература. – М., 1998. – С. 176.

Белов, В.Б. Уровень образования и самооценки здоровья населения / В.Б.Белов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины М.: Медицина. – 2003. – №1. – С. 14 – 19.

Ботникова, Е.А. Комплексная оценка состояния здоровья школьников в процессе непрерывного наблюдения: автореф. дис. … канд. мед. наук / Е.А.Ботникова. – Ижевск, 2002.

Ваганова, Л.И. Динамика состояния здоровья и образа жизни студенческой молодежи г. Челябинска / Л.И. Ваганова // Учащаяся молодежь России: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. ст. – Челябинск, 2000. – С 178 – 180.

Ваганова, Л.И. Медико-социальная характеристика студентов-подростков, новые подходы к совершенствованию организации медицинской помощи: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Л.И. Ваганова. – Уфа, 2003.

Вишняков, Н.И. Профилактика и диспансеризация студентов в современных условиях / Н.И. Вишняков, Л.В. Кочорова, Н.Ю. Колесникова, Ж.С. Деркун // Общественное здоровье, управление здравоохранением и подготовка кадров. Материалы всероссийской научной конференции. – М., 2007. – С. 142 – 144.

Горбач, Н.А. Перспективы использования метода оценки качества жизни в формировании здоровья студентов вузов / Н.А.Горбач, А.В.Жарова, М.А.Лисняк // Здравоохранение Российской Федерации. М. – 2007, №2 – С. 43 – 46.

Гринина, О.В. Динамика социально-гигиенического статуса студенческой семьи / О.В. Гринина, Е.И. Русанова // Здоровье студентов: сб. тезисов междунар. науч.-практ. конф. – М.: Изд-во РУДН, 1999. – С. 138 – 141.

Денисова, Д.В. Воздействие новых информационных технологий на здоровье студентов.: автореф. дисс. … канд. мед. наук / Денисова Д.В. – СПб, 2001. – 152 с.

Еремкин, А.И. Концепция здоровьесберегающих технологий в университете: Учебно-методическое пособие / А.И. Еремкин, С.И. Егорев, В.В. Костыгина, И.В. Матвеева. – Пенза: ПГУАС, 2006. – 32 с.

Ивахненко, Г.А. Особенности самосохранительного поведения московских студентов: социологический анализ / Г.А.Ивахненко // Социология медицины. М. – 2007, №2, – С. 56 – 58.

Игнатова, Т.Н. Изучение здоровья студентов многопрофильного вуза и анализ факторов его определяющих / Т.Н. Игнатова, Д.Г. Дерябин, А.В. Котляров // Здоровье и образование в XXI веке: науч. тр. 4-й междунар. науч.-практ. конф. – М., 2003. – С 268 – 269.

Камаев, И.А. Динамика заболеваемости и особенности медицинского обслуживания студентов / И.А.Камаев, О.Л.Васильева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2002. №1. С.26 – 29.

Камаев, И.А. Медико-организационные аспекты врачебной консультации абитуриентов высших учебных заведений / И.А.Камаев, О.Л. Васильева // Здравоохранение Российской Федерации. 2001. №4. С.35.

Кучеренко, В.З. Отношение студенческой молодежи к созданию семьи во время обучения в зависимости от медико-социальных факторов, условия и образа жизни / В.З.Кучеренко, И.В.Розенфельд // Проблемы управления здравоохранением – М., 2004. № 3 (16) – С. 47 – 50.

Лисицын, Ю.П. Концепция факторов риска и образа жизни / Ю.П. Лисицын // Здравоохранение РФ. – 1998. – №4. – С. 49 – 52.

Лисицын, Ю.П. О концепции стратегии охраны здоровья / Ю.П.Лисицын // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2003. – № 2. – С. 10.

Макарова, Т.Н. Образование и здоровье / Т.Н.Макарова // Материал Всеросс. научн.-практ. конф. – Пермь, 2002. – С.231 – 232.

Максимова, T.М Состояние здоровья и ценностные ориентации современной молодёжи / T.М. Максимова // Здравоохранение РФ – 2002. – №2. – С. 40 – 43.

Медик, В.А. Современные подходы к изучению заболеваемости населения / В.А.Медик // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины М.: Медицина. – 2004, №1. – С. 6 – 9.

Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств (клинические описания и указания к диагностике) / ВОЗ. – СПб.: АДИС, 1994. – Т. 1,2.

Приложение 1

Факторы, определяющие влияние образовательной среды, на здоровье студентов

Приложение 2

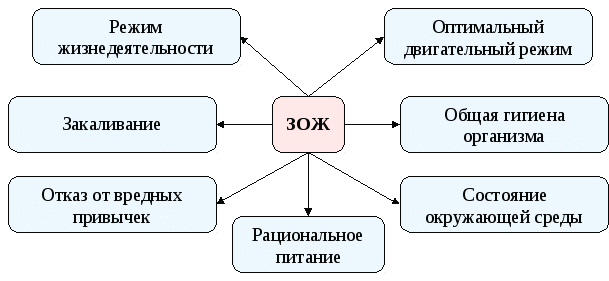

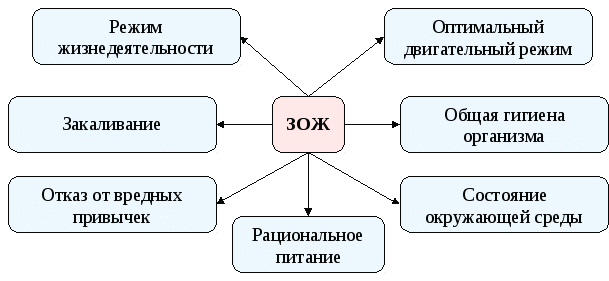

Схема здорового образа жизни

Приложение 3

Анкета «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Внимательно прочитайте вопрос, отметьте любым способом

не более трёх пунктов

1. Что такое на твой взгляд, здоровый образ жизни?

это образ жизни, направленный на сохранение здоровья;

это соблюдение режима дня и правильного питания;

это занятия спортом и закаливание.

не знаю.

2. Является ли твой образ жизни здоровым?

а) да; б) нет;

в) частично; г) не знаю.

3. Насколько успех в жизни человека зависит от его образа жизни?

а) на 80-100% б) на 50-70%

в) на 10-40% г) не зависит.

4. Для чего бы ты стал вести здоровый образ жизни?

чтобы не беспокоили болезни; б) чтобы жить долго;

в) чтобы выглядеть красиво; г) чтобы всего добиться в жизни.

5. Какие обстоятельства могли бы побудить тебя изменить образ жизни?

пример родителей;

пример уважаемых мной людей;

болезни;

наглядная информация в фактах и цифрах;

6. Употребляешь ли ты алкоголь, табак, наркотики?

а) да; б) нет;

в) пробовал; г) уже отказался.

7. Ты обсуждаешь с родителями свои проблемы?

а) да; б) нет;

в) пытаюсь, но не получается высказать всё, стесняюсь;

г) пытаюсь, но родители неправильно меня понимают.

8. Как ты справляешься со стрессом?

слушаю классическую музыку; б) иду в спортзал;

в) обливаюсь холодной водой;

г) хватаюсь за сигарету или банку пива.

9. Есть ли у тебя три заветных желания?

да;

нет.