Городской конкурс творческих и учебно-исследовательских работ Краеведческие чтения

Секция: Культура родного края

МБОУ СОШ №28

Тема: «Образование и значение некоторых географических названий Московской области

Выполнила:

Емельянова Наталия Ильинична,

учитель русского языка и литературы,

МБОУ СОШ №28

г. Мытищи Московской области

г. Мытищи

2019 г.

Содержание

1.Введение…………………………………………………………………..3

1.1 Что такое топонимика? ………………………………………………..4

1.2 Основные принципы и способы номинации географических

объектов……………………………………………………………………4

2. Способы образования географических названий……………………..4

3. Практическая часть

3.1 Гипотезы происхождения названия Люберцы………………………5

3.2 Гипотезы происхождения названия Москва………………………5-6

3.3Гипотезы происхождения названия Мытищи……………………….7

3.4Гипотезы происхождения названия Яуза………………………….…7

3.5Гипотезы происхождения названия Челобитьево…………………...8

3.6Гипотезы происхождения названия Пушкино………………………8

4. Выводы ………………………………………………………………….9

5. Литература………………………………………………………….…..10

6. Приложения………………………………………………………...11-19

Введение

Здесь, словно в сказке, каждая тропа

Вас к роднику выводит непременно.

Здесь каждая деревня так люба,

Как будто в ней красоты всей вселенной.

Александр Яшин

Актуальность выбранной темы

Каждый человек должен понимать, как важно знать и любить Родину и свой язык. Сейчас большие усилия направлены на то, чтобы привить молодежи любовь не только к своей стране, но и к малой родине. Мы заинтересовались тем, как образованы те или иные географические названия, что они обозначают, какие изменения претерпели.

Географические названия таят в себе и мудрость народа, исторические предания, и хитроумные загадки родного языка. Удивительные рассказы о происхождении топонимов, яркость материала привлекли наше внимание.

Известно, насколько быстро в настоящее время исчезают интереснейшие пласты топонимии и насколько важно, поэтому обследовать тот или иной топонимический район.

Цель работы:

- определить основные принципы и способы номинации географических объектов;

- изучить способы образования географических названий;

- рассмотреть гипотезы происхождения названий некоторых городов;

- показать важность обследования топонимов.

Задачи работы:

- формировать умение самостоятельно работать с литературой;

- формировать умения обобщать результаты работы, делать выводы;

- прививать любовь к родному краю

3

1.1 Что такое топонимика?

Топонимика – раздел языкознания, посвященный изучению географических названий (топонимов), их происхождения, смысла, изменений в их произношении, написании и т.д. Нередко в географических названиях отражаются (забытые или прошлые) свойства географических объектов.

Топонимы могут переходить в разряд нарицательных, давая названия видам материалов одежды и т.п., производимым в данной местности, например, высококачественная костюмная ткань названа бостон по городу Бостон в США, тонкая шерстяная ткань кашемир именуется так по штату Кашемир в Индии.

Существуют географические названия, известность которых ограничена узким кругом местных жителей – микротопонимы. В таких названиях отражаются не только языковые черты, но и факты истории, определяют принадлежность объекта тому или иному человеку (Васино поле, Розенкова будка). Микротопоним – это название того объекта, который неизвестен жителям соседних мест, отражающих их характер и свойства. Чаще всего используется в разговорной речи, при неформальном общении; жизнь микротопонимов бывает очень короткой (Черный нос (гора) – У Креста).

1.2 Основные принципы и способы номинации географических объектов:

1. Видовые нарицательные существительные (река, гора, озеро, болото);

2. видовые нарицательные с признаком объекта, например, гидронимы Большого Соловецкого острова: озеро Щучье, Окуневское, Красное;

3. Фамилия первопоселенца;

4. Фамилия, прозвище, имя (появились названия, отвечающие на вопрос «чьё» Емца, Мехреньга, Ваймута);

5. Торгово-промысловая деятельность;

6. Экономическая жизнь общества;

7. Почтово-торговые тракты;

8. Профессиональные номинации;

9. Переработка иноязычных названий;

10. Разновидности бинарных противопоставлений ( белый - черный, верхний - нижний);

11. топонимические сопоставления (Пукшеньга – Покшеньга)

12. характеристика местности;

13. Направление миграции.

14. Церковные праздники

15. Исторические имена

16. Диалектные слова

4

2. Способы образования географических названий.

Словообразование русских топонимов преимущественно суффиксально. Среди русских названий населенных пунктов суффиксальны более 90%. Всего в русской топонимии употребляется свыше полусотни суффиксов, продуктивность которых колеблется в широких пределах.

а) К числу наиболее распространенных современных русских суффиксов относятся –ов-(-ев-), -ин, -ка, -ск(-цк). Каждый из них имеет определенное время наибольшей продуктивности, обусловленное развитием языка, и собственную зону наибольшего распространения, обусловленную историческими причинами (характером земельных отношений, направлением и интенсивностью миграции населения)

б) Древний йотированный суффикс, обозначающий в старину личную принадлежность (Ярославль, Владимирь – современный Владимир), с XII века теряет продуктивность. На смену ему с функцией выражения принадлежности приходит суффиксы –ов-(-ев-), -ин, которые получили особенно широкое распространение в период феодально-помещичьего земледелия, когда они отражали главный признак места - его принадлежность. Различия в применении этих суффиксов обусловлены лишь языковыми причинами. Суффиксы –ов и –ев используются при образовании топонимов от основы, оканчивающихся на гласный (Тушино, Пушкино – от прозвищ Туша, Пушка; Марфино, Марьино – от имени Марфа, Марья)

в) С XVI века продуктивным становится суффикс - ка. Его зона распространения охватывает территории, заселенные в XVI–XVIII вв., - Среднее Поволжье, часть Украины. На более южных землях, где заселение происходило в XIXвеке, преобладают названия с суффиксом –ск (Вешенская, Никольский).

г) Отметим сравнительно частое употребление довольно редкого в русской топонимике суффикса –иха (Плющиха, Палиха, Волчиха).

д) Для образования топонимов используются также около десяти префиксов: за-, на-, о-, под-, при- и другие (Заболотье, Нагорье, Приморск).

е) Возможно образование топонимов без применения суффиксов и префиксов (Курган, Октябрь), с помощью родительного падежа (остров Артема, море Лаптевых, пик Победы), а также путем словосложений и словосочетаний (Нижняя Тойма, Моховая Сторона).

3.Пактическая часть

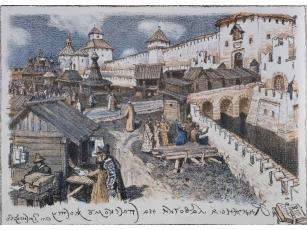

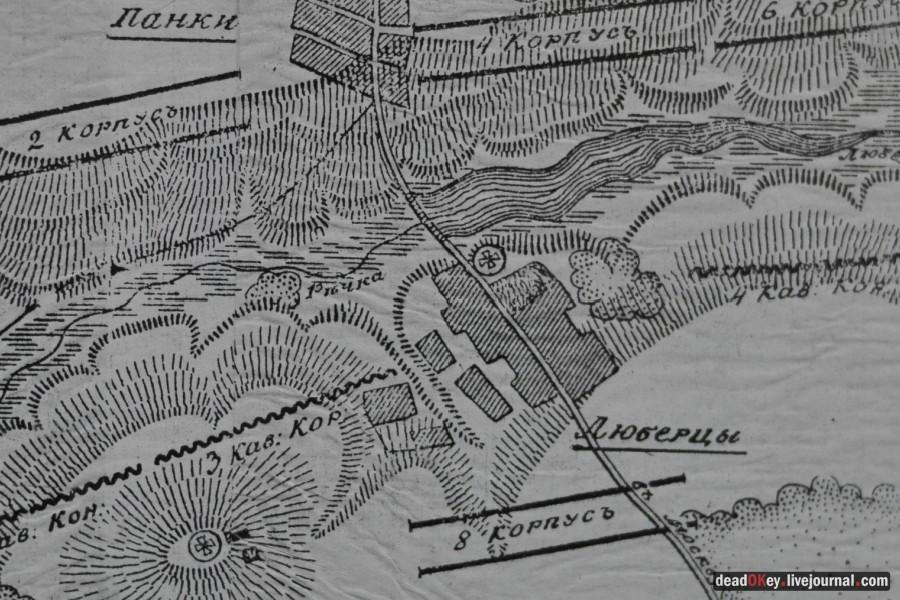

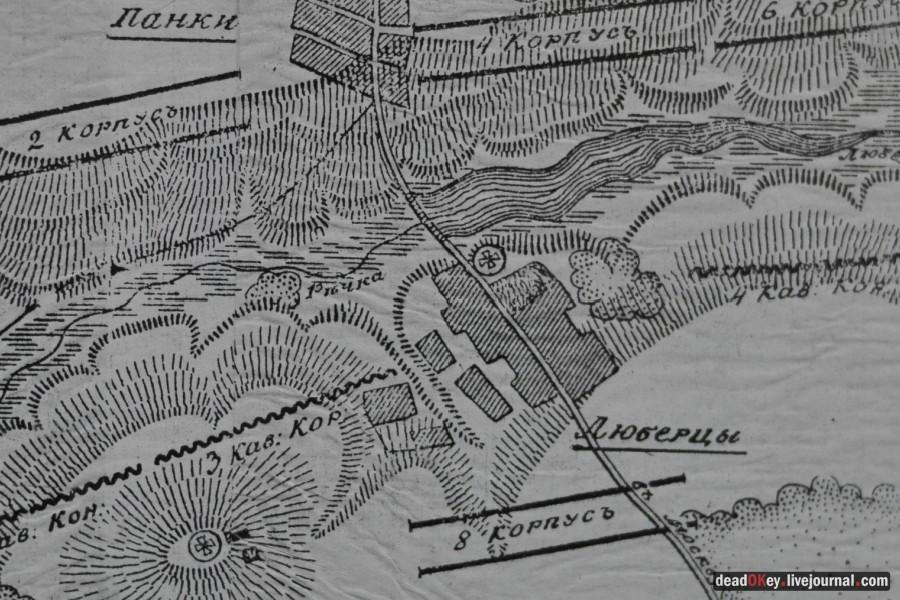

3.1 Гипотезы происхождения названия города Люберцы.

Местность упоминается в писцовых книгах с 1621 года как деревня Либерицы-Назарово. Происхождение названия предполагается от речки Либерицы и от имени владельца — Назарий. С 1705 года село принадлежало князю А. Д. Меншикову, который переименовал его в Преображенское, но

5

после опалы князя селу было возвращено, несколько изменённое, название —

Люберцы. С середины XVIII века оно принадлежало принцу Карлу Петру Ульриху (будущему императору Петру III).

Есть и иные сведения о возникновении поселения Люберцы. Одно из них гласит, что поселение в данной местности появилось в 1623 году (последний юбилей города отмечали, основываясь на этой дате возникновения поселения) и носило название село Хазарцево (www.wikipedia.org).

Упоминается в писцовых книгах 1623 г. как д. Либерицы, Назарово тож. Оба названия от антропонимов, очевидно, по владельцам селения. В 1632 году в деревне построена церковь Преображения Господня, после чего она становится с. Либерицы, оно же Новопреображенское. Затем это с. Люберицы и в источниках начала XX современное название Люберцы Люберицы может рассматриваться как образованное под влиянием цоканья из исходного Либеричи, где суффикс –ичи, указывающий на потомков того лица, имя которого находится в основе названия, личное имя Либор, Любор.

3.2 Гипотезы происхождения названия города Москва.

В качестве примера названия, происхождения которого остается неизвестным, часто приводится Москва. Это название настолько древнее, подвергалось настолько значительной фонетической переработке за время своего существования, что даже приводимая в летописи в 1147 году форма Московъ нисколько не поясняет дело и не позволяет сказать что-либо определенное о значении названия и о языке народа, давшего его.

Существует гипотеза, что название города происходит от названия реки. Этимология гидронимаМосква точно не установлена. Возраст Москвы точно не известен.

Первые поселения возникли на территории Москвы в каменном веке, около 8—20 тысяч лет назад. С конца 1-го тысячелетия н. э. в районе современной Москвы поселились славяне: вятичи и кривичи.

Вятичи составляли основную часть первоначального населения Москвы. Археологические раскопки, проведённые в районе Кремля, свидетельствуют, что в XI веке там уже существовало поселение, защищённое валом и рвом, что позволяет его отнести к городам.

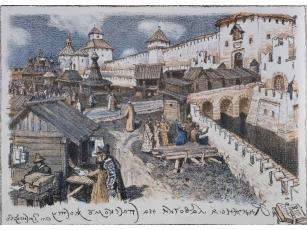

Первым летописным упоминанием является указание Ипатьевской летописи на пятницу 4 апреля 1147 года, когда ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий принимал в городке под названием Москов своих друзей и союзников во главе с новгород-северским князем Святославом Ольговичем. В 1156 году здесь были построены новые деревянные укрепления. (www.wikipedia.org).

Есть мнение, что из ряда версий происхождения ее названия достоверна та, в которой в этом слове следует выделять основу моск-, что означает промозглый, болото.

6

В словацком языке moskwa- недосушенный, мокрый хлеб.

Другим примером может служить объяснение названия Москва из коми-пермяцкого языка как «коровья река» (моска- «корова»,ва- «река»). Действительно, на Северном Урале названия на ва- многочисленны: Лема, Сосьва, Колва и т.д., но находятся они от Москвы на расстоянии более чем 1000 км, причем никаких сведений о проживании пермских народов в Волго-Окском междуречье не существует.

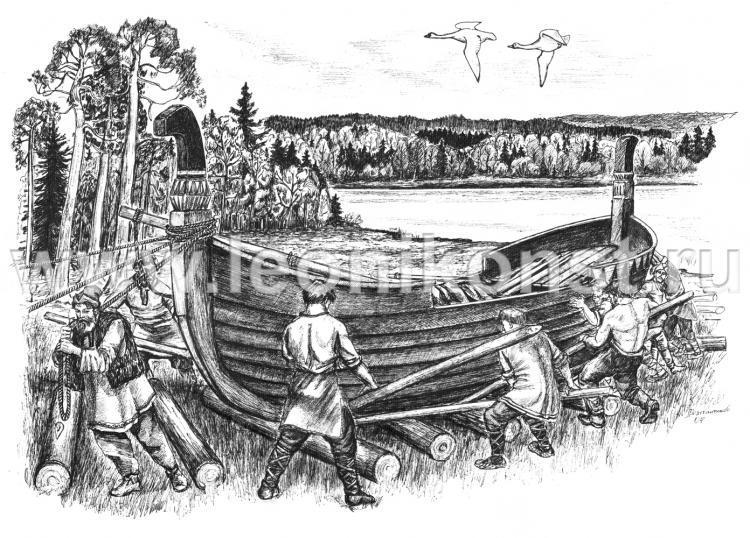

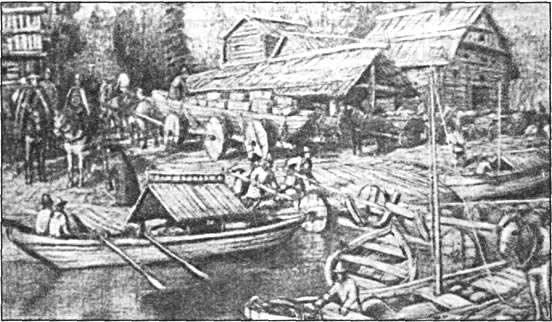

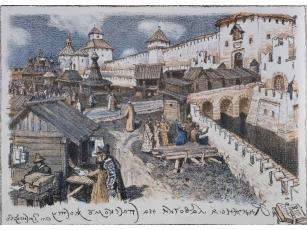

3.3 Гипотезы происхождения названия города Мытищи

Впервые упоминается как село Мы́тище в 1460 году (с XIX века — Большие Мытищи). Название происходит от так называемой мытной пошлины (или «мыта»), взимавшейся с торговцев, шедших волоком из Яузы в Клязьму. Когда судоходство по Яузе прекратилось, сбор мыта был переведён в Москву, а место, где некогда собирали мыт, стало называться Яузским мытищем. Важно отметить, что слово «мытище» не значит большой мыт. Оно образовано по аналогии с другими подобными словами. Так, например, пожарище — место, где был пожар, пепелище и печище — где был жилой дом с печью и очагом, городище — где был город. Таким образом, по одной из существующих версий, «мытище» — это место, где был мыт.(www.wikipedia.org).

Издавна славятся подземные мытищинские ключи с их чистой водой. Хвалили и богомольцы, отметила качество воды и императрица Екатерина II. Именно по ее желанию подземные ключи послужили основой для самотечного московского водопровода, строительство которых началось в 1781 году от мытищинских источников. (Глушков В.Г. Подмосковье стр. 41)

Родоначальником современного города Мытищи является «сельцо на Мытищах», возникшее, вероятно, в середине XV века. В летописях упоминается с 1631,1633 годов.

3.4 Гипотезы происхождения названия реки Яуза.

Яуза упоминается в летописи под 1156 годом как Ауза. В. Н. Топоров сопоставляет название реки с балтийскими словами — латышским Auzes и латышским апеллятивом auzajs, auzaine и др. в значении «стебель овса, ость, солома». Дополнительным аргументом в пользу этой этимологии считается наличие в бассейне Яузы (приток Москвы) реки Стебелька.

Произошедшее от гидронима слово яуза в данное время является названием Дома культры в городе Мытищи.

7

Длина — 48 км. Протяжённость реки в черте столицы составляет 27,6 км. Устье Яузы находится в центре Москвы, у Большого Устьинского моста.(www.wikipedia.org).

3.5 Гипотезы происхождения названия города Челобитьево.

Челобитьево — деревня в городском округе Мытищи Московской области.

Деревня Челобитьево впервые встречается в документах в XV столетии. В купчей грамоте говорится, что «Роман Олексеевич купил… у дьяка у Олексея у Горы у Филиппова сына- село Челобитьево, в Московском уезде…».

Заплатил он за него 95 рублей и дал в придачу шубу на куньем меху. Для того времени это являлось довольно большой суммой.

Из документа следует, что Челобитьево во второй половине XV века являлось селом и находилось в собственности у дьяка Алексея Филипповича по прозвищу Гора. В свою очередь ранее он тоже купил это село (оно являлось «куплей»), и поэтому можно предположить о его существовании и в более ранний период.

Само название говорит о его древнем происхождении. Дело обстояло, вероятно, так: когда в Тайнинское приезжал князь или его доверенное лицо для сбора дани, в Челобитьево стекалось местное население для подачи жалоб или разрешения спорных вопросов. Обращение к вышестоящему лицу и называлось в старину «Бить челом». (www.mytischi-city.ru)

Можно предположить, что на этом месте была церковь, куда прихожане собирались молиться, приходили просить помощи у Бога, оно стало местом подачи прошений. В каком месте располагалась сельская церковь, теперь трудно сказать, но если учитывать, что для храма выбиралось возвышенное место, то он был виден издали. (www.mytischi-city.ru)

Упоминается в писцовой книге 1573 года как сельцо Челобитьево. Название предположительно возникло от фамилии Челобитьев.

3.6 Гипотезы происхождения названия города Пушкино

По одной основной версии, Пушкино обязано одному из предков поэта А.С.Пушкина в XIV веке. Морохин по прозвищу Пушка, от которого , собственно, и пошла известная российская фамилия.

8

Выводы

Комплексные методы исследования позволяют отметить специфику региональной топонимики, связанную с историко-культурным развитием области. Так, топонимия включает элементы, важные для реконструкции древних отношений между славянскими и финно-угорскими племенами. Она многослойна (названия, оставленные пранасельниками края, финно-угорскими аборигенами и русскими), время возникновения названий самое разное: от древности до современности. Процессы топонимизации также различны: кальки, полукальки, субстратные, заимствованные, отыменные и т.п. Зачастую трудно определить, диалектным или заимствованным является тот или иной географический термин. Трансформация названий происходила в соответствии с законами родного языка. Могли возникнуть фонетические варианты, отражающие неодновременность заимствования (ср.: лахта - лохта, лода - луда - лойда), разные источники заимствования (ср.:рям - рем - ряма), народно - этимологическое переосмысление (ср.: «гнила» вместо «глина»). В связи с этим необходимо давать несколько версий происхождения того или иного топонима.

Для глубокого изучения значения того или иного географического названия, необходимы сведения следующего характера: пространственно - географическое местоположение объекта по привязке его к другим географическим объектам и частям света, этимология и семантика названия, памятники письменности, где впервые упоминается топоним, история названия, его варианты, народные легенды о происхождении названия, использование топонима в фольклоре.

При изучении и расшифровке географической терминологии возникают определенные сложности:

скудность имеющихся сведений;

использование нелитературных форм языка: просторечие, диалекты, жаргоны;

многонациональность населения;

динамика процессов, происходящих в том или ином регионе;

появление в речи неологизмов;

использование историзмов и архаизмов;

особенности произношения в той или иной местности;

миграция населения;

торговля и т.д.

9

В поисках разгадки происхождения географических названий необходимо обратить внимание на их сходство с названиями рек, на время образования географического объекта, на способы образования

географических названий, на памятники письменности, на языковые изменения.

Топонимия Московской области разноязычна по происхождению, разнопланова по способам образования. Она складывалась в течение более чем 850 лет и в настоящее время насчитывает около четырех тысяч официальных названий улиц, проспектов, рек, внутригородских объектов. Эти названия являются своеобразным памятником разных исторических периодов формирования и развития Москвы.

10

Литература

Василевский М. А. Незабываемая радуга детства. - Вельск, 2005

Васильев Ю.С., Веревкина Г.А. Важский край. Источниковедение, история, культура. - Вельск, 2002

3.Глушкова В. Г. Подмосковье М., «Вече» 2008

4.Кодола О. Исторический путеводитель по Арх. Области. - Арх.: Набережная Северной Двины, 2006

5.Корепанова Л.Ю. Ненецкий автономный округ. - М.: Дом книги «Аванта+», 2001

6.Левашов Е.А. Географические имена. Трудные случаи употребления. Словарь - справочник - М..: Астрель ACT Транзиткнига, 2003

7. Митрофанов А. Вокруг Москвы. Истории для путешествий. М., «Колибри» 2015

8.Морозова О.Е. Живое слово Русского Севера. - Арх.: Изд - во Поморского госуниверситета, 1998.-168с.

9. Попадейкин В. И. Тропами Подмосковья М. 1989

10.Попов Л.Д. Архангельск, Холмогоры, Ломоносово: Путеводитель. - Арх., 2000

11.Поспелов Е. М. Топонимический словарь Московской области. М., Инф.-изд.дом «Профиздат» 2002

12.Решетников Н.И. Каргополь. Историческое и культурное наследие. - Каргополь, 1996

13.Титов В. Очерки истории. - Арх..: Изд,- полиграф предприятия «Правда Севера», 2001

14.Чайкина Ю.А. Географические названия Вологодской области: Топонимический словарь. - Арх., 1988

11

Приложения

12

13

14

15

16

17

18

К топооснове присоединились суффиксы

Топоосновой для образования географических названий являются

Из рассмотренных географических названий