Особенности подготовки к написанию сочинения на лингвистическую тему (15.1)

Подготовка к ОГЭ по русскому языку

Учитель русского языка и литературы

МБОУ «Пугачёвская СОШ Оренбургского района»

Тихонова Марина Геннадиевна

2019 г.

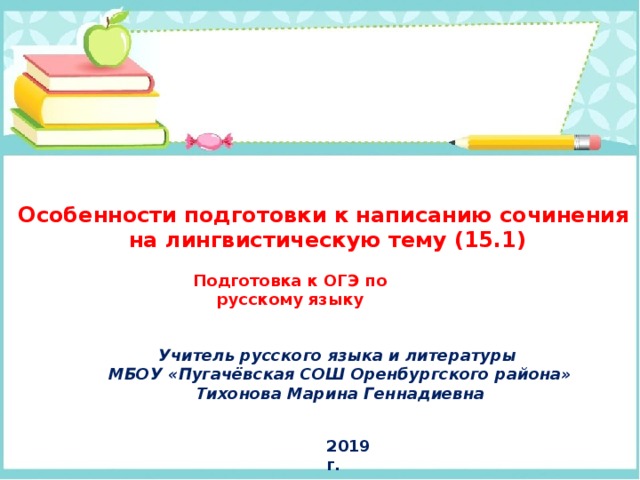

Задание 15 привыкли называть «сочинением».

Это не совсем верно. Сочинять вам почти ничего не придётся.

Надо просто ответить на поставленный вопрос, приводя в качестве доказательств цитаты из текста , по которому вы отвечали на тестовые вопросы.

Слов в вашей работе должно быть столько же, сколько в вашем изложении: не менее 70.

Для задания 15.1 слово «сочинение» тоже не совсем точно подходит.

Потому что сочинение — это процесс творческий, работа воображения.

Вам же придётся согласиться с высказыванием о языке и выбрать из текста, по которому вы работали, 2 примера в подтверждение высказывания.

Работа носит название «сочинение на лингвистическую тему».

С первым словом (сочинение)разобрались, переходим ко второму — «лингвистическое»… Это значит — «о языке», о всех явлениях, которые в нём происходят – на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и т.д. уровнях.

Рассуждать вам придётся о том, с помощью чего мы общаемся: язык, речь.

Для начала разберёмся с требованиями. Итак, чего от вас хотят.

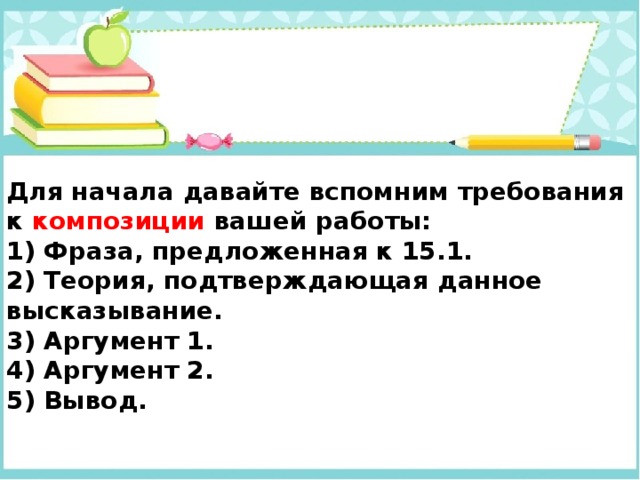

Для начала давайте вспомним требования к композиции вашей работы:

1) Фраза, предложенная к 15.1.

2) Теория, подтверждающая данное высказывание.

3) Аргумент 1.

4) Аргумент 2.

5) Вывод.

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Б.В. Шергина «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса».

Сначала это высказывание надо понять. Вычленяем ключевые слова: устная фраза, синтаксис, обработка

- Все мы знаем, что человеческая речь возникла из необходимости обмениваться информацией, общаться друг с другом, понимать друг друга. Она существует в устной и письменной форме. Говоря с собеседником, человек делает паузы, повышает или понижает голос, меняет интонацию в зависимости от цели высказывания или от степени эмоциональности, с которой говорит. Как же ему передать содержание речи на письме, чтобы, читая, другой человек не только правильно понял смысл, но и проникся теми же чувствами, эмоциями?

Итак:

- Устная фраза (= речь)

- Обработка – бумага (= письменная речь)

- Синтаксис (= оформление мыслей на письме)

Смысл ключевых слов нам понятен. Что дальше?

Вступление к сочинению-рассуждению можно начать с фразы, которую нужно объяснить, передав её разными способами: с помощью косвенной речи (СПП), с помощью прямой речи, поставив слова автора впереди.

- Б.В. Шергин считал, что устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса.

Или:

- Б.В. Шергин утверждал: «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса».

Теперь дадим теоретическое обоснование тезису, высказанному Б.В. Шергиным:

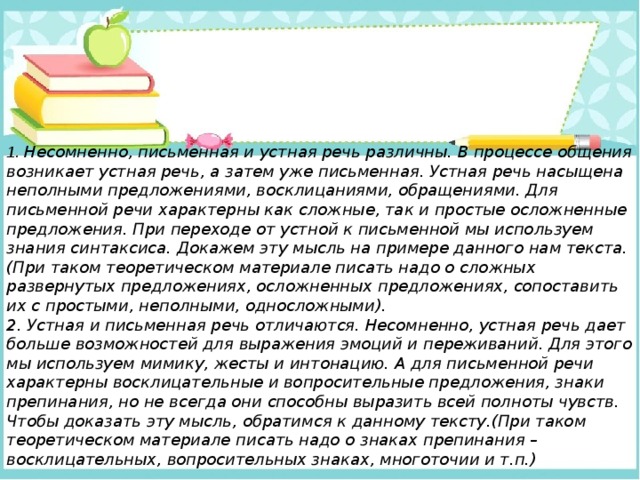

1. Несомненно, письменная и устная речь различны. В процессе общения возникает устная речь, а затем уже письменная. Устная речь насыщена неполными предложениями, восклицаниями, обращениями. Для письменной речи характерны как сложные, так и простые осложненные предложения. При переходе от устной к письменной мы используем знания синтаксиса. Докажем эту мысль на примере данного нам текста. (При таком теоретическом материале писать надо о сложных развернутых предложениях, осложненных предложениях, сопоставить их с простыми, неполными, односложными).

2. Устная и письменная речь отличаются. Несомненно, устная речь дает больше возможностей для выражения эмоций и переживаний. Для этого мы используем мимику, жесты и интонацию. А для письменной речи характерны восклицательные и вопросительные предложения, знаки препинания, но не всегда они способны выразить всей полноты чувств. Чтобы доказать эту мысль, обратимся к данному тексту.(При таком теоретическом материале писать надо о знаках препинания – восклицательных, вопросительных знаках, многоточии и т.п.)

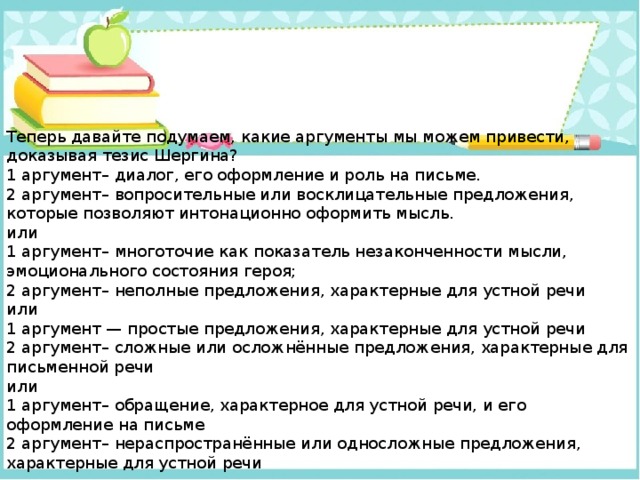

Теперь давайте подумаем, какие аргументы мы можем привести, доказывая тезис Шергина?

1 аргумент– диалог, его оформление и роль на письме.

2 аргумент– вопросительные или восклицательные предложения, которые позволяют интонационно оформить мысль.

или

1 аргумент– многоточие как показатель незаконченности мысли, эмоционального состояния героя;

2 аргумент– неполные предложения, характерные для устной речи

или

1 аргумент — простые предложения, характерные для устной речи

2 аргумент– сложные или осложнённые предложения, характерные для письменной речи

или

1 аргумент– обращение, характерное для устной речи, и его оформление на письме

2 аргумент– нераспространённые или односложные предложения, характерные для устной речи

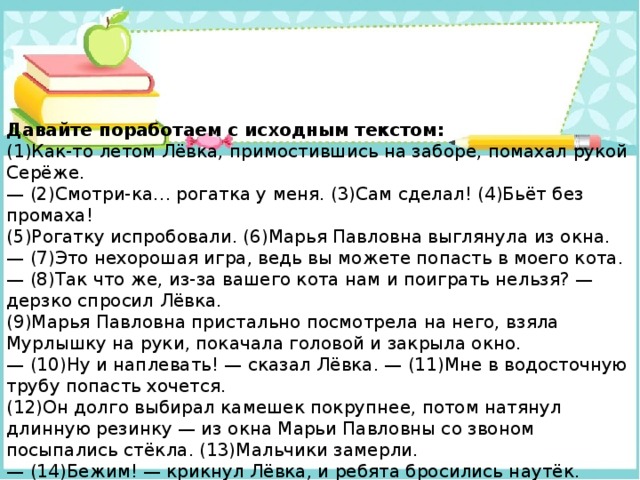

Давайте поработаем с исходным текстом:

(1)Как-то летом Лёвка, примостившись на заборе, помахал рукой Серёже.

— (2)Смотри-ка… рогатка у меня. (3)Сам сделал! (4)Бьёт без промаха!

(5)Рогатку испробовали. (6)Марья Павловна выглянула из окна.

— (7)Это нехорошая игра, ведь вы можете попасть в моего кота.

— (8)Так что же, из-за вашего кота нам и поиграть нельзя? — дерзко спросил Лёвка.

(9)Марья Павловна пристально посмотрела на него, взяла Мурлышку на руки, покачала головой и закрыла окно.

— (10)Ну и наплевать! — сказал Лёвка. — (11)Мне в водосточную трубу попасть хочется.

(12)Он долго выбирал камешек покрупнее, потом натянул длинную резинку — из окна Марьи Павловны со звоном посыпались стёкла. (13)Мальчики замерли.

— (14)Бежим! — крикнул Лёвка, и ребята бросились наутёк.

(15)Настали неприятные дни ожидания расплаты.

— (16)Старуха обязательно пожалуется, — говорил Лёвка. — (17)Вот злющая какая! (18)Подожди… я ей устрою штуку! (19)Будет она знать…

(20)Лёвка показал на Мурлышку, которого любили все соседи, потому что он никому не доставлял хлопот, а целыми днями мирно спал за окном, подтолкнул Серёжу и зашептал что-то на ухо товарищу.

— (21)Да, хорошо бы, — сказал Серёжа.

(22)Прошло несколько дней.

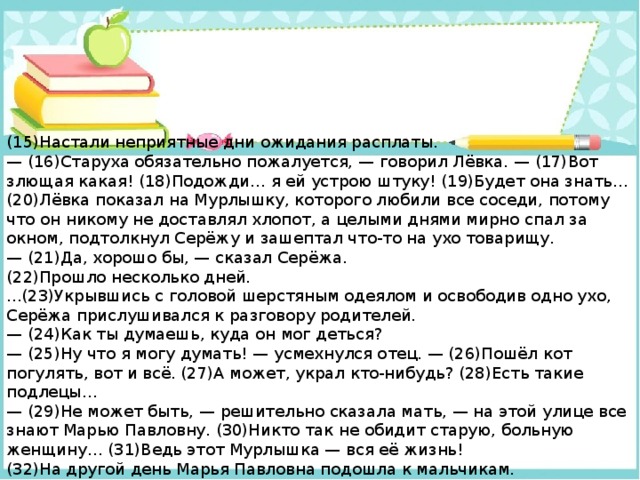

...(23)Укрывшись с головой шерстяным одеялом и освободив одно ухо, Серёжа прислушивался к разговору родителей.

— (24)Как ты думаешь, куда он мог деться?

— (25)Ну что я могу думать! — усмехнулся отец. — (26)Пошёл кот погулять, вот и всё. (27)А может, украл кто-нибудь? (28)Есть такие подлецы…

— (29)Не может быть, — решительно сказала мать, — на этой улице все знают Марью Павловну. (30)Никто так не обидит старую, больную женщину… (31)Ведь этот Мурлышка — вся её жизнь!

(32)На другой день Марья Павловна подошла к мальчикам.

— (33)Ребятки, вы не видели Мурлышку? — (34) Голос у нее был тихий, глаза серые, пустые.

— (35)Нет, — глядя в сторону, сказал Серёжа.

(36)Марья Павловна вздохнула, провела рукой по лбу и медленно пошла домой. (37)Лёвка скорчил гримасу.

— (38)Подлизывается… (39)А вредная всё-таки, — он покрутил головой. — (40)И правда, сама виновата… (41)Думает, если мы дети, так мы и постоять за себя не сумеем!

— (42)Фи! — свистнул Лёвка. — (43)Плакса какая! Подумаешь — рыжий кот пропал!

(44)Так прошло ещё несколько дней. (45)Все соседи включились в поиски кота, а несчастная Марья Павловна совсем отчаялась и слегла с сердечным приступом. (46)И ребята не выдержали.

— (47)Надо найти старушку, которой мы отдали кота, — решили они. (48)Но легко сказать «найти», а где её сыщешь теперь, когда столько дней прошло.

(49)Неожиданно им повезло: они увидели её на городском рынке и опрометью бросились к пожилой женщине, которая даже испугалась:

— (50)Да чего вам от меня надобно-то?

— (51)Котика рыжего, бабушка! (52)Помните, мы отдали вам на улице.

— (53)Ишь ты … (54)Назад, значит, взять хотите? (55)Кот ваш орёт днём и ночью. (56)Совсем не нравится он мне.

(57)Когда старушка привела их к своему домику, Лёвка прыгнул в палисадник, уцепился обеими руками за деревянную раму и прижался носом к окну:

— (58)Мурлышка! (59)Усатенький …

(60)Через минуту мальчишки торжественно шагали по улице.

— (61)Только б не упустить теперь, — пыхтел Лёвка. — (62)Нашёлся-таки. (63)Усатый-полосатый! (По В. Осеевой)

Давайте посмотрим примеры аргументов, взятых из данного текста:

1. Обратимся к тексту русского писателя. Во-первых, весь текст оформлен как диалог, поэтому на письме перед каждой репликой ставится тире, и реплики начинаются с большой буквы и с красной строки. Диалог передаёт устную речь, эмоции, состояния героев. Например, предложение 10. Герой показывает своё безразличие к Марье Павловне.

2 . Подтверждением данной мысли являются восклицательные предложения 42 и 43,из которых можно сделать вывод о пренебрежительном отношении героя к горю старушки.

3 Предложение 1 относится к письменной речи, потому что оно осложнено обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом, Обособление позволяет подчеркнуть характеристику действий Лёвки, благодаря деепричастному обороту, передаваемое сообщение приобретает смысловую точность.

4 Для доказательства данного тезиса возьмем предложение 45.Оно является сложным, при его написании у человека могут возникнуть трудности. Подобные предложения используются в письменной речи. В нем автор использует противительный союз а. Благодаря ему Осеева показывает нам, что пропажа любимого питомца на столько поразила старушку, что она не смола искать своего кота вместе со всеми. И даже слегла с сердечным приступом.

5 Также мы можем доказать мысль, сказанную Шергиным, рассмотрев предложение 33. В нем автор употребляет обращение "ребятки", которое показывает хорошее отношение Марьи Павловны к детям. Можно предположить, что женщина говорила эти слова с доброй, ласковой интонацией.

Остаётся только сделать вывод . Он может быть оформлен, например так:

- Таким образом, прав Б.В. Шергин, отмечая роль синтаксиса при оформлении устной речи в письменную.

Требования к сочинению

Абзацное членение текста – это одно из важных условий при написании сочинения на лингвистическую тему.

Помните: сочинение должно иметь ориентировочно 4 абзаца (минимум - 3):

1 абзац - тезис ,

2 абзац - толкование первой части высказывания + пример, иллюстрирующий лексические явления,

3 абзац - толкование второй части высказывания + пример, иллюстрирующий грамматические

явления,

4 абзац - вывод .

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста.

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале.

Главные требования к сочинению такие:

необходимо своими словами объяснить смысл высказывания и

привести 2 примера из прочитанного текста.

Толкование высказывания можно разместить как в начале сочинения, так и в конце.

Приводя примеры, нужно не только назвать лингвистическое понятие, но и указать его роль в данном предложении. "Попробую это доказать" необходимо писать в конце 1 первого абзаца.

Сочинение должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком.

И, Наконец, о требованиях к сочинению – рассуждению:

И ещё: за сочинение вы можете набрать – 9 баллов!!! + баллы за грамотность.

Так что есть смысл постараться написать как можно лучше!

Удачи!!!