Содержание.

1.Аннотация.

2. Устройство магнитного компаса.

3. История маленькой магнитной стрелки.

4. Магнитное поле Земли.

5. Как изменился компас.

6.Изготовление «домашнего» компаса.

7. Игры с использованием компаса.

8. Заключение.

9. Литература.

АННОТАЦИЯ

Умение ориентироваться - очень важное умение в жизни не только человека, но и животных. Многие животные обладают этой способностью от рождения. Кошки находят дорогу домой. Перелетные птицы дважды в год летают по своим маршрутам. Прекрасно ориентируются в пространстве летучие мыши, волки и собаки, крысы, пчелы и многие другие животные.

Известны случаи, когда целые экспедиции гибли из-за потери ориентировки. И, наоборот, умение ориентироваться на местности, помогало людям в трудную минуту. Тема ориентирования на местности меня заинтересовала после изучения способов ориентирования на уроке окружающий мир.

Я узнал, что ориентироваться на местности – это уметь определять свое местонахождение в пространстве, определять стороны горизонта и находить нужное направление движения.

Причем, направление движения определяется относительно направления на север и выражается в углах, измеренных от этого направления по ходу часовой стрелки от 0 до 360 градусов. Эти углы называются магнитными азимутами.

На практике при измерении углов часто обращаются к компасу. На однообразной и бедной ориентирами местности: в лесу, в поле, в пустынях или в условиях плохой видимости: ночью, в метель, в туман, - иногда никак иначе не сличить карту с местностью и ориентирование возможно только по компасу.

Ко́мпас (в профессиональной речи моряков: компа́с) — устройство, облегчающее ориентирование на местности. Существуют три принципиально различных вида компаса: магнитный компас, гирокомпас и электронный компас. Предположительно, компас был изобретён в Китае при династии Сун. В Европе изобретение компаса относят к 13 в.

Таким образом мне больше захотелось узнать об истории создания и действии компаса.

Цель моей работы – понять принцип действия магнитного компаса.

В процессе работы я решал следующие задачи:

1.Познакомиться с понятием «магнетизм».

2.Познакомиться с историей создания и усовершенствования компаса.

3.Создать самодельный компас и буклет по теме « Способы ориентирования без компаса».

Объект исследования: компас

Предмет исследования: история создания и действия компаса.

Способы получения информации:

-изучение литературы по теме,

-поиск информации в сети Интернет.

План работы:

1. Изучить устройство магнитного компаса.

2. Познакомиться с историей маленькой магнитной стрелки.

3. Познакомиться с понятием магнитное поле Земли.

4.Рассмотреть, как изменился компас.

5. Изготовить «домашний» компас.

6. Собрать игры с использованием компаса.

7. Создать буклет «Способы ориентирования без компаса».

Устройство магнитного компаса.

Рассмотрим устройство армейского компаса Андрианова.

Он состоит из корпуса, в центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка. При незаторможенном состоянии стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на Северный магнитный полюс, а южный – на южный магнитный полюс. В нерабочем состоянии стрелка закрепляется тормозом.

Внутри компаса – круговая шкала из 120 делений. Одно деление – 3 градуса. В компасе две шкалы. Одна (внутренняя) нанесена по часовой стрелке, другая (внешняя) – против часовой стрелки. На вращающемся кольце закреплены мушка и целик для точного наведения на предмет (визирования).

Мушку ставят на нулевое деление, компас – в горизонтальное положение. Отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас так, чтобы северный конец стрелки совпал с мушкой (нулевым отсчетом). Если нужно замерить угол направления движения (азимут), то нужно просто повернуть (навести) мушку на объект направления движения, не меняя положения компаса.

Такой замер легче произвести вдвоем, когда один человек точно следит за ориентированием компаса, а второй – определяет положением крышки направление на ориентир.

История маленькой магнитной стрелки.

Главная часть компаса, которая определяет его работу – магнитная стрелка. Это одно из величайших изобретений человечества.

Легенда гласит, что давным – давно жил пастух, которого звали Магнитус. Пастух носил с собой железный посох и, однажды, когда он присел отдохнуть у камня, посох прилип к странному камню. Камни, которые по необъяснимым причинам притягивали железные предметы, стали называть камнями Магнитуса, потом – магнитусами, еще позже – просто магнитами.

В китайской энциклопедии 2-го века магнит определяется как «камень, который дает направление железной игле». На колесницах китайских вельмож еще до нашей эры устанавливались железные фигурки с вытянутой рукой, которая показывала на юг. Это был прообраз компаса.

Четыре тысячи лет назад в китайской летописи осталась такая запись: «Идут караваны по бескрайним пескам пустыни Гоби. Солнце скрыто желтой пеленой пыли… Трудно пришлось бы караванщикам, если бы они не захватили с собой белый глиняный горшок, который они берегут пуще всех своих дорогих грузов, хотя нет в нем ни золота, ни жемчуга, ни слоновой кости. В сосуде на деревянном поплавке лежит коричневый камень, «любящий железо». Он, поворачиваясь, все время указывает путникам сторону юга, а это … спасает их от многих бед, выводя к колодцам и направляя по верному пути».

В Китае магнитный компас использовался и в далеких плаваниях на кораблях.

Странность камня была и в том, что если потереть небольшим железным предметом о такой камень, то он тоже намагничивался. У намагниченных предметов появлялись два конца – полюса. Одни полюса притягивались друг к другу, другие – отталкивались.

То есть, еще на заре нашей эры китайские ученые уже создавали искусственные магниты! Условно, конец стрелки, показывающий в направлении Полярной звезды, назвали – северным, а противоположный конец – южным. Первый компас привез в Европу из Китая великий путешественник Марко Поло. Это было в 13 веке. Он представлял из себя чашу с водой, внутрь которой помещали пробку с воткнутой в нее намагниченной иголкой.

Первый ученый труд о магнитах был написан в 13 веке во Франции Пьером де Мерикуром по прозванию Перегрим. Этот талантливый ученый описывает как плавающий магнит, так и «сухой», причем у последнего - стрелка на вертикальной оси и вращается по кругу, имеющему 360 делений.

Перигрим, в отличие от китайских ученых, считал, что стрелку притягивает не Полярная звезда, она сама поворачивается к полюсу, потому что «полюсы магнитных камней получают силу от полюсов мира». Это была первая догадка о том, что земля сама создает силу, поворачивающую магнитную стрелку. Труд ученого был забыт и опубликован только через 300 лет.

В средние века инквизиция считала, что стрелку компаса двигает нечистая сила и запрещала компас. Капитаны кораблей, однако, возражали, что им все равно, какая сила – чистая или нечистая покажет дорогу в родной порт. В 12 - 13 веке появляются и первые руководства по движению с помощью компаса. Там объяснялось, что стрелку компаса ориентирует магнетизм Полярной звезды.

Интересно, что во время плавания Колумба в сентябре и октябре 1492 года, его моряки заметили, как стрелка компаса перестала показывать на географический север – тот, где Полярная звезда. Это случилось после отплытия его кораблей «Санта - Мария», «Пинта» и «Нинья» с Канарских островов. Матросы грозили бунтом, кричали, что «сам Бог проклял Колумба» и требовали повернуть корабли на восток. Колумб не знал, как это объяснить, не знал, что магнитный и географический полюса не совпадают и «успокоил» команду тем, что Полярная звезда сдвинулась со своего места. Так было установлено, что магнитное поле ориентировано не строго на север – имеет склонение.

Первый трактат «О магните» сформулировал Гильберт – лейб-медик английской королевы в 1600 году. Он же провел такой опыт. Из куска природного магнита он вырезал шар – модель Земли и исследовал. Какое положение занимают магнитные стрелки вокруг шара. Гильберт высказал предположение, что, если бы магнитные стрелки направлялись магнитным полем отдаленной звезды, их положение было бы иное.

На труды Гильберта ссылался Галилео Галилей. Их продолжили ученые Российской Академии наук – Эллер и Ломоносов. Эллер пытался рассчитать распределение магнитного поля Земли. Ломоносов среди прочих своих изысканий занимался еще и усовершенствованием компаса. Он тоже интересовался распределением магнетизма Земли. Профессор Казанского университета Иван Михайлович Симонов увлекся геомагнитными исследованиями после того, как вернулся из плавания к берегам Антарктиды вместе с Беллинсгаузеном и Лазаревым на кораблях «Восток» и «Мирный». В этом плавании Симонов был астрономом экспедиции – определял координаты побережья и проводил магнитные измерения. Он напечатал целый ряд работ о магнетизме. Формулу, позволяющую определить все элементы земного магнетизма в любой точке, открыл Карл Фридрих Гаусс. Его труд «Напряженность земной магнитной силы, приведенной к абсолютной мере» вышел в 1832 году.

Магнитное поле Земли.

Магнитное поле помогает ориентироваться кораблям, самолетам, подводным лодкам и просто путешественникам. Стрелка компаса располагается вдоль направлений линий магнитного поля, которые идут от одного полюса магнита к другому. В северном полушарии располагается Северный геомагнитный полюс, а в южном – Южный геомагнитный полюс, хотя расположение полюсов, если сравнить их с магнитами, прямо противоположное. Магнитные и географические полюса не совпадают. Не совпадают, также, географический и геомагнитный экватор (воображаемая линия, где магнитное склонение равно нулю).

Северный магнитный полюс открыл английский капитан Джеймс Кларк Росс в 1831 году в районе Канадского Арктического архипелага на расстоянии примерно 1000 км от Северного географического полюса.

Южный магнитный полюс был открыт экспедицией Джеймса Росса через 10 лет недалеко от берега Антарктиды на расстоянии примерно 800 км от Южного географического полюса.

Магнитный экватор установил немецкий натуралист Александр Гумбольдт в 1799 году во время путешествия в Южную Америку.

Магнитный компас помогал не всегда. В 1694 году в районе Гибралтарского пролива разбилась о скалы английская эскадра. Крушение произошло потому, что штурман не знал величины магнитного склонения. В океан была направлена экспедиция под командованием моряка и ученого Эдмонда Галлея, который почти 2 года измерял его в Атлантическом и Индийском океанах. Подобные исследования проводились в 18, 19 и 20 веке. Они стали проводиться не только на море, но и на суше. Ныне подробная информация о распределении магнитного поля Земли получается с искусственных спутников, оснащенных специальными приборами.

О возникновении магнитного поля нашей планеты есть много предположений.

В физике известны явления, когда магнитное поле возникает при вращении. Правда, расчеты показали, что если бы магнитное поле возникло таким образом, оно было бы в 10 миллиардов раз меньше.

В 1947 году наш физик Я. И. Френкель предположил, что в земном ядре вырабатывается электрический ток, а тот – вызывает магнитное поле и усиливает первичное, возникающее при вращении Земли. Эту теорию развили и доработали. Появилось даже направление науки – магнитогидродинамика. Сегодня считается, что изменение магнитного поля Земли вызывают и внешние причины – влияние Солнца, Луны, например. От Солнца к Земле летит поток заряженных частиц – «солнечный ветер». Летящая заряженная частица – это электрический ток. Они подлетают к Земле и взаимодействуют с ее полем. Так возникают магнитные бури, во время которых сбиваются показания приборов.

Как изменился компас.

Устройство компаса с момента его появления в Европе в 12 – 13 веке оставалось очень простым — магнитная стрелка, укрепленная на пробке и опущенная в сосуд с водой.

Усовершенствован он был только в 14 веке. Этому событию предшествовала романтическая история. Итальянский моряк Флавио Жиойя был влюблен в единственную дочь капитана Доминико – Анжелику. Выдать замуж ее за Флавио он отказывался, но, однажды, он попал в кораблекрушение. Капитан потерял всю команду, сам выжил чудом и поклялся, что отдаст свою дочь тому, кто придумает, как находить верный путь, когда из-за тумана не видно

ни Солнца, ни звезд.

Дорожный компас с солнечными часами XVIII в. Центральный Военно-Морской музей, Санкт-Петербург

Влюбленный юноша догадался скрепить магнитную стрелку с бумажным кругом, по краю которого нанес градусные деления, а к центру провел линии - лучи. Лучи соответствовали 32 направлениям – румбам. По румбам было удобно определять направления ветра, а ведь в те времена корабли ходили под парусами!

На бумажном круге Жиойя нанес также рисунок, похожий на звезду. Его стали называть «розой ветров» и считать эмблемой всех путешественников.

В Европе изобретение компаса относят к 12 – 13 векам. В 15 веке компас усовершенствован итальянцем Ф. Джоулем. В 17 веке компас снабжают специальной линейкой с визирами на концах, укрепленной над стрелкой - пеленгатором.

Компас бывает не только магнитный.

В настоящее время используются различные виды компасов:

На кораблях для ориентирования применяется гирокомпас, в котором свободно подвешенный диск сохраняет при изменении курса корабля неизменное направление оси своего вращения (принцип волчка). В отличие от магнитного компаса его показания связаны с направлением на истинный географический (а не магнитный) Северный полюс. Обычно гирокомпас применяется как опорное навигационное устройство в судовых рулевых системах с ручным или автоматическим управлением, а также при решении различных задач иного рода, например, для определения точного направления при наводке орудия боевого корабля. Морской гирокомпас, как правило, очень тяжел; в некоторых конструкциях вес гироскопического ротора превышает 25 кг.

Радиокомпас обеспечивает корректировку направления приемов определенных радиоволн.

Астрокомпас указывает направление относительно положения Солнца или звезд на небесном своде.

Для измерения азимутов на местности удобнее пользоваться разновидностью компаса, которая называется буссоль.

В маршрутах геологов и географов применяется горный компас, у которого есть приспособление для измерения углов наклона поверхности земли и горных пластов.

Электромагнитный компас является "развёрнутым" электрогенератором, в котором магнитное поле Земли играет роль статора, а одна или несколько рамок с обмотками - ротора. Первое применение электромагнитный компас нашёл в авиации. Был использован Чарльзом Линдбергом при перелёте через Атлантику в 1927 году.

Электронный компас, история создания и принцип действия которого тесно связаны с системами спутниковой навигации.

Изготовление «домашнего» компаса.

.

Изготовить магнитную стрелку и самодельный компас можно и в «домашних условиях».

Компас из иголки с ниткой

Возьмем тонкую швейную иголку на тонкой нитке длиной 10 – 15 см. Потрем концом иглы об магнит и оставим висеть на вытянутой руке. Следим за отсутствием сквозняков. Игла начнет отклоняться в сторону севера примерно до 5 градусов.

Компас, изготовленный старинным способом.

В блюдце нальем воды. На воду кладем легкую капроновую пробку, которая проткнута намагниченной иглой. В старину иголкой протыкали легкую соломинку. Через некоторое время игла повернет в сторону севера.

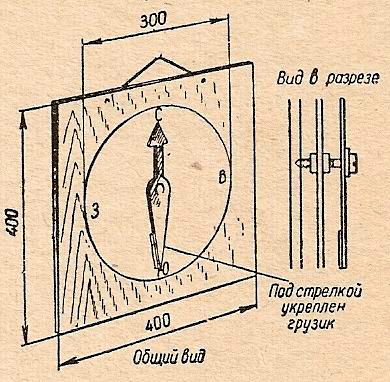

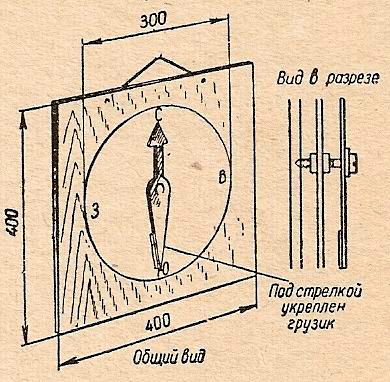

Подвижная модель компаса – наглядное пособие для учителя.

В центре фанерного квадрата укрепляется круг, на котором указаны стороны горизонта. Круг вращается на стержне, сделанном из болтика с гайкой. На том же стержне вращается картонная (или пластиковая) модель магнитной стрелки.

центре фанерного квадрата укрепляется круг, на котором указаны стороны горизонта. Круг вращается на стержне, сделанном из болтика с гайкой. На том же стержне вращается картонная (или пластиковая) модель магнитной стрелки.

К обращенному на юг концу стрелки прикреплен с обратной стороны груз. При вращении компаса в вертикальном положении стрелка всегда будет смотреть вверх – на север (так как южный ее конец будет тянуть вниз). Модель вешается вертикально на классную доску.

Важно !

Если ты заблудился, то помни, что магниты стоят во всех приборах, где есть динамики – устройства, издающие звуки. Они есть в радиоприемниках, магнитолах автомашины и телефонах. Значит, ты можешь изготовить компас, намагнитив иглу или кусочек тонкой проволоки или тонкую железную скрепку.

Иголка прилипает к мобильному телефону, как к магниту.

Даже если с тобой нет никаких приборов, то можно наэлектризовать иглу, потерев ее об сухие волосы, шерсть. Вместе с электрическим полем одновременно появится магнитное поле.

Игла слегка отклонится в сторону севера. Эффект очень слабый, поэтому все нужно делать быстро, беречь показания самодельного компаса от ветра и быть внимательным.

Для страховки можно повторить опыт несколько раз и обязательно сверить с другими признаками на местности.

Игры с использованием компаса.

Игра «Пропавшая экспедиция».

Учитель привлекает группу из 2-3 учащихся для составления азимутального хода: одного или нескольких. Вначале игры эти ученики удаляются в условленное место – конец маршрута. В случае, если составлено несколько маршрутов движения, класс делится на группы. Группам объясняется, что экспедиция по непонятным причинам не смогла вернуться на базу и сумела передать маршрут ее поиска. После этого группам вручаются записки с указанием от 3 до 5 переходов, где указаны азимут движения, ориентир и расстояние до ориентира. Группа, которая раньше найдет экспедицию – выиграла.

Для проведения игры не нужно больших расстояний, а требуется больше смен направлений, чтобы маршрут «петлял».

Игра «Движение по азимуту».

Накануне игры составляется схема маршрута, на которую наносятся местные предметы, длина каждого отрезка пути и азимуты направлений. Каждая команда из 3-5 человек получает копию схемы. Все команды идут по одному маршруту, но стартуют в разное время через 5-10 минут одна за другой. Победителями считаются ребята, быстрее всех прошедшие маршрут и точно попавшие в отмеченное на схеме место.

3. Игра «Бабочка»

Перед началом игры выбирается район ее проведения. Вся игра должна пройти на территории, ограниченной окружностью.

В одной из точек на окружности – точке «А» - начало игры. Из этой точки можно проложить несколько маршрутов. Условия – они не должны выходить за пределы окружности и проходить через ее центр.

Получается, что участники игры проходят равное расстояние и замеряют по четыре азимута. Игра проводится на время. Участники получают азимутальный ход и стартуют одновременно. Выигрывает тот, кто раньше приходит в точку «В».

4. Игра «Правильное предложение

Особенность этой игры в том, что маршруты проходят рядом, поэтому замерять азимуты нужно тщательно. На деревьях или других объектах развешиваются таблички со словами. Проходя маршрут, команда собирает слова в предложения. Предложения составлены по одному принципу – при неправильном измерении азимута любой команде подойдет по смыслу и чужое слово. Команды стартуют одновременно. На старт приносят предложение, состав которого знает судья. Выигрывает та команда, которая первой принесет на финиш «правильное» предложение.

Варианты слов, которые составят предложение:

Умная – девочка – любит – мечтать

Толстый – буфетчик – хотел – обсчитать

Маленький – мальчик – зовет – поиграть

Строгий – начальник – умеет – кричать

Серенький - зайчик - желает - скакать

Вредный – учитель – заставил – считать

Игра проходит очень весело. По ходу игры возникает много соблазнов подставить слово не по азимуту, а по смыслу. Команды по нескольку раз возвращаются к началу маршрута.

5. Игра «Казаки – разбойники»

«Разбойники» стартуют первыми, убегают в любом направлении, но на каждый отрезок своего пути они должны выбрать ориентир, замерить азимут, оценить «на глаз» расстояние до ориентира и записать азимут и расстояние мелом на асфальте. Через 5 минут «по следу» стартуют «казаки». Еще не было случая, что «разбойников» не догоняли, потому что те теряют время при записи данных.

Заключение.

В ходе своей работы я узнал историю создания и устройства компаса как прибора для ориентирования на местности.

Я научился делать самостоятельно компас, познакомился с принципом его действия. Со своей работой я выступил перед одноклассниками. Считаю, что полученные знания позволят мне и ребятам хорошо ориентироваться на местности, в том числе без компаса.

Мою презентацию «История компаса», буклет «Способы ориентирования без компаса» можно использовать и учителю и учащимся для подготовки к урокам по данной теме.

Позже мне бы хотелось собранные мною игры с компасом дополнить и поиграть в них со своими товарищами. А также поучаствовать в таком виде соревнований, как спортивное ориентирование – это интересно.

Литература:

Большая энциклопедия открытий и изобретений. М. Изд «Росмэн», 2007.

Детская энциклопедия, том 1. Земля Москва. Изд «Педагогика», 1971.

А.И. Клименко «Карта и компас – мои друзья». Москва. Изд. «Детская литература», 1975.

А.Н. Колокольников «Самодельные наглядные пособия по географии». Москва. Учпедгиз. 1961.

Н.А. Максимов «География в 5 классе». Москва. Изд. «Просвещение», 1972.

Н.А. Максимов «Работа по географии в пионерском лагере». Москва.

Изд «Просвещение», 1965.

Изд. «Педагогика», 1986.

Изд. «Молодая гвардия». 1968.

Энциклопедический словарь юного астронома. Москва, изд. «Педагогика», 1980

Энциклопедический словарь юного географа – краеведа. Москва.

Изд. «Педагогика», 1981.

16

центре фанерного квадрата укрепляется круг, на котором указаны стороны горизонта. Круг вращается на стержне, сделанном из болтика с гайкой. На том же стержне вращается картонная (или пластиковая) модель магнитной стрелки.

центре фанерного квадрата укрепляется круг, на котором указаны стороны горизонта. Круг вращается на стержне, сделанном из болтика с гайкой. На том же стержне вращается картонная (или пластиковая) модель магнитной стрелки.