Творческое объединение «Вестники Оренбуржья»,

руководитель Мишучков А.А.

Уважаемые ребята!

На этом занятии вы узнаете:

О миссионерском освоении Оренбуржья

О Оренбургской экспедиции

О церквях в оренбургских крепостях

Об основании Оренбурга и Оренбургской области

О Оренбургском духовном правлении

Будьте внимательны, в конце занятия вам предстоит ответить на ряд вопросов!

Оренбургское духовное правление при Казанской епархии

(1739-1799)

Миссионерское освоение Оренбуржья: Оренбургская экспедиция

Распространение Православия в Оренбургском крае началось одновременно с широкомасштабным культурным и экономическим освоением края в 30-е годы XVIII столетия. Принятие российского подданства северными казахами в 1731 г. снизило угрозу кочевых набегов и сделало возможным освоение степных районов Южного Урала.

В то время по обе стороны пограничной реки Яик (Урал) на всём её протяжении от вершины (в Уральских горах) до устья (у Каспийского моря) не было ни городов, ни сёл, за исключением трёх казачьих городков: Яицкого (с 1584 года), Гурьевского (с 1640 года) и Сакмарского (основан яицкими казаками в 1724 году).

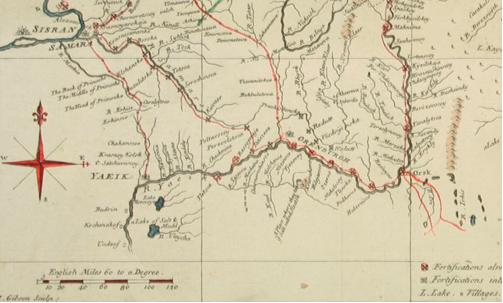

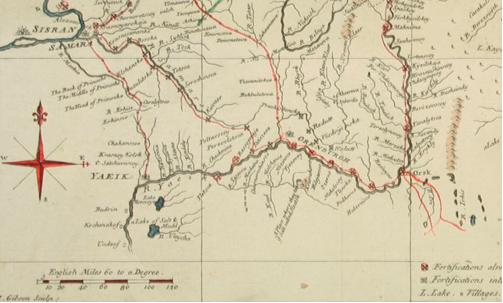

Для ограждения нового южного рубежа Российского государства линией оборонительных укреплений, развития в регионе под их прикрытием сельского хозяйства, горнозаводской промышленности, торговли с народами Казахстана и Средней Азии в 1734 г. на Южный Урал была направлена так называемая Оренбургская экспедиция, преобразованная с 1737 г. в комиссию. Экспедиция была государственным учреждением, занимавшееся организацией торговли с народами Средней и Центральной Азии и дальнейшим присоединением их к России. Участники экспедиции в 1735–1744 гг. основали 53 крепости и около 40 редутов, обеспечивших защиту новой границы, протянувшейся по рекам Самара, Урал, Уй и Тобол. В состав Оренбургской экспедиции входили учёные различных направлений науки, ведшие географические и этнографические описания, разведку полезных ископаемых, составление карт и так далее. Однако деятельность экспедиции в значительной степени ограничивалась вопросами внутреннего управления Башкирией и борьбой с крупными башкирскими восстаниями в 30-е годы XVIII столетия.

Вновь возводимые линейные крепости, форпосты и редуты заселялись гарнизонами военных и казаками (военно-сельским сословием традиционных охранителей границы). Вскоре же добавилась Сакмарская линия для защиты поселяющихся на новых землях русских крестьян-хлеборобов.

Для заведования духовными делами на присоединённых территориях при учреждении Оренбургской экспедиции в её состав был включён штатный священник. Под его руководством во всех крепостях и редутах сразу после основания возводились сначала временные походные, а затем постоянные капитальные церкви, призванные обслуживать религиозные нужды православного населения военных гарнизонов.

Карта Оренбургской экспедиции с указанием крепостей на 1747 г.

О церквях в оренбургских крепостях

П.И. Рычков в своей «Топографии Оренбургской губернии» перечисляет основанные крепости. Вверх по реке Самаре с 1736 года были заложены первые крепости Самарской дистанции: Ольшанская (в ней церковь во имя чудотворца Макария), Бузулукская (церкви в ней две: во имя Архангела Михаила и Николая Чудотворца), Тоцкая (Воздвижения Честного Креста), Сорочинская (Рождества Христова), Тевкелев брод (ныне Новосергиевская, церковь в ней во имя Сергия Радонежского). На Нижнеяицкой дистанции в крепостях: Переволоцкой – церковь во имя Преподобного Ефрема Сирина, в Чернореченской – Богородицы Казанской, в Татищевой – Благовещения Пресвятой Богородицы, в Нижнеозёрной – Николая Чудотворца, в Рассыпной – святых апостолов Петра и Павла. Сакмарскую дистанцию составили два редута и две крепости: Пречистенская (церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы) и Воздвиженская (церковь в честь Воздвижения Честного Креста Господня). Название крепостям и будущим церквям в них дал главный начальник Оренбургской экспедиции Иван Иванович Неплюев.

И.И. Неплюев, начальник Оренбургской экспедиции

Проезжая вдоль реки Сакмары (намечающейся Сакмарской дистанции), он «нашёл эти места весьма способные и всем к жизни нужным довольные», определил названия строящимся крепостям и церквям в них: «Верхнее… поселение определил именовать крепостью Воздвижения Святага Креста, а в письмах писать и просто называя Воздвиженскою крепостью, ибо в день сего праздника оная крепость мною осматривана и церковь Воздвижения Креста Господня построить определено. А нижнюю (крепость) именовать Пречистенскою крепостью для того, что таковая церковь во имя Богоматери образа Казанскаго тут построена быть имеет». От Оренбурга вверх по реке Яику цепь крепостей и редутов (в составе нынешней Оренбургской области) входила в Красногорскую и Орскую дистанции.

Красногорскую дистанцию составили крепости: Красногорская (церковь в честь Воскресения Господня), Верхнеозёрная (церковь в честь Вознесения Господня), Ильинская (церковь во имя пророка Божия Илии), Губерлинская (церковь во имя св. Иоанна Предтечи). Орская крепость была началом Орской дистанции, на которой были воздвигнуты крепости Таналыцкая (церковь в честь иконы Богоматери Владимирской), крепость Уртазымская (церковь во имя трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого). Остальные крепости и редуты Орской дистанции ныне расположены на территории Челябинской области.

В Инструкции составленной И.И. Неплюевым в сентябре 1742 года во время его пребывания в крепости Сорочинской предписывалось: чтоб все поселяющиеся ( в крепостях)… в надлежащем страхе Божиим пребывали и от богопротивных поступков всегда воздержаны были. В воскресные и праздничные дни непременно на определенные молитвы в церковь приходили… По улицам бездельно никто б не шатался и безщинства не чинил… Наблюдать, чтоб в святые посты: а паче в Великий, исповедовались и Святых тайн приобщались… также о священниках и церковнослужителях попечение иметь, чтоб они определенное им денежное и хлебное содержание… в свое время получали…». А в шестом пункте указанной инструкции повелевалось: «Всякое радетельное старание приложить… чтоб в каждой крепости… учредить для обучения малолетних солдатских и других чинов детей школы, в которых обучать их чтению и письму, а наипаче всего страху Божию, к чему за учителей способно могут быть церковнослужители…».

Основание Оренбурга и Оренбургской губернии

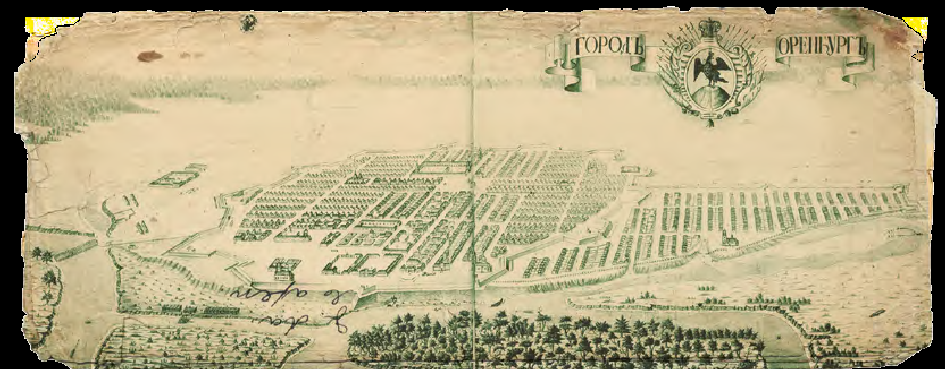

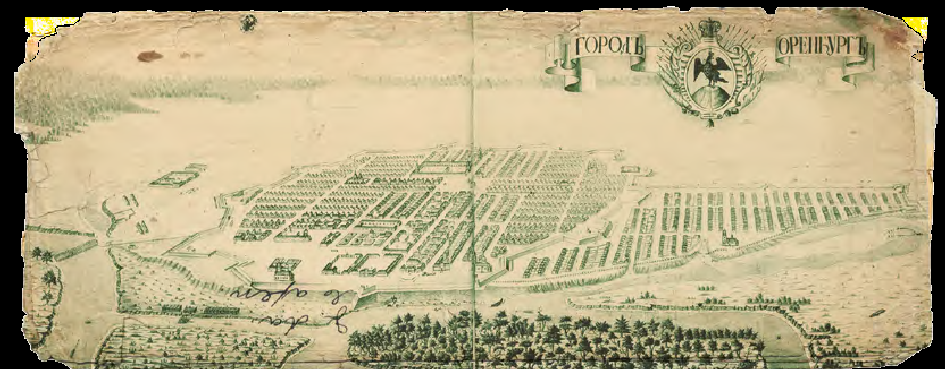

Одним из крупных городов – крепостей, основанных экспедицей, стал Оренбург, получивший «Привилегию», пожалованную 7 июня 1734 года императрицей Анной Иоанновной, начинающейся так: «Сему городу, с Богом вновь строить назначенному, именоваться Оренбург…». Город закладывался трижды, окончательно основан при слиянии рек Яик и Сакмара в 1743 г.

Город Оренбург. Перспектива, выполненная инженер-капитаном А. Ригельманом, 1760 год

В следующем 1744 году, 15 марта, по указу Правительствующего Сената была учреждена Оренбургская губерния. Площадь её составляла 1/3 часть территории Европейской части России. Занимая по величине пятое место в ряду других губерний, она включала территории современных областей: Оренбургской, Челябинской, части Самарской, Башкирию, часть Татарстана и Казахстана. Иван Иванович Неплюев (1742–1758) был назначен первым губернатором обширнейшего по территории пограничного российского края.

В 1739 г. церкви Оренбургской пограничной линии были подчинены ближайшей Казанской епархии Русской Православной Церкви, в ведении которой по малочисленности оставались и после учреждения в 1744 г. отдельной Оренбургской губернии. Правителем духовных дел Оренбургской экспедиции был протопоп Алексий Киселёв, в его отсутствие «правительскую» должность исполнял «Самарской соборной Троицкой церкви поп Дмитрий Иванов». Первоначально Духовное правление размещалось при канцелярии Оренбургской экспедиции в Самаре, с 1744 года – со времени образования Оренбургской губернии – оно было переведено в Оренбург. С этого времени церкви и приходы всех новопостроенных крепостей и селений края были подчинены Оренбургскому духовному правлению. До своего упразднения в 1859 году (с образованием Оренбургской епархии) Духовное правление размещалось во Введенской церкви г. Оренбурга (в западной части набережной Урала); здесь же хранился архив Оренбургской духовной консистории.

Введенская церковь г. Оренбурга

Епископы Казанские и Симбирские в Оренбурге

До конца XVIII в. общее руководство церковной жизнью в её западных и центральных районах осуществляли епископы Казанские и Симбирские. Они благословляли православных миссионеров-священников на основание приходов и храмов в Оренбургском крае.

Епископы Казанские и Симбирские (слева направо): Лука (Конашевич) служил епископом в 1739–1755 гг.; Гавриил II (Кременецкий) в 1755–1762 гг.; Вениамин (Пуцек-Григорович) в 1762 – 1782 гг.

Епископ Амвросий (Подобедов)

Оренбург, считавшийся вторым по важности городом в Казанской епархии, по несколько лет не приезжали архиереи. Первым архипастырем, посетившим Оренбург, был епископ Казанский Лука (Конашевич). Он прибыл в город 20 июля 1746 года, пробыл в нём целую неделю, а затем отправился в Яицкий городок (Уральск). В 1758 году приезжал в Оренбург Преосвященный Гавриил II (Кременецкий), освятивший тогда Введенский собор, а в 1783 году побывал епископ Антоний I (Забелин).

При епископе Амвросии (Подобедове) в 1785–1799 гг. Оренбургский край приобрел свою духовную самостоятельность, выделившись из Казанской епархии как Оренбургская и Уфимская епархия.

В своей деятельности епископы опирались на Казанскую духовную консисторию как высший региональный орган церковного управления. Восточная же, зауральская часть Оренбургской губернии первоначально относилась к Тобольской епархии и её консистории.

Оренбургское духовное правление

Однако в силу чрезвычайной удалённости Южного Урала от епископских кафедр для оперативного решения вопросов на местах были созданы в качестве территориальных органов консисторий духовные правления: Уфимское (в 1721 г.), Оренбургское (в 1739 г.) и Бугульминское (в 1756 г.) в ведении Казанской епархии и Челябинское (в 1750 г.) в ведении Тобольской епархии1. Их полномочия не были чётко прописаны в правовых актах, но на практике были достаточно широки. Так, Оренбургское духовное правление: обеспечивало рассылку на места и выполнение решений Св. Синода, епархиальных архиереев и консистории; экзаменовало кандидатов и определяло их на вакантные должности священно- и церковнослужителей; разрешало постройку и освящение церквей; выдавало им метрические, обыскные книги и исповедальные росписи; осуществляло контроль за сбором церковных средств, правильностью ведения документации и поведением приходского духовенства, выступая низшей судебной инстанцией по делам об их проступках, и т. д. Правда, по мере централизации управления с начала XIX в. большинство этих полномочий перешли к Казанской духовной консистории как вышестоящему органу. В состав Оренбургского духовного правления входили: кафедральный протоиерей губернского центра в качестве правителя, 2 присутствующих от городского духовенства, канцелярист, 2 копииста, 2 сторожа, пристав и архивариус.

Во второй половине XVIII в. под прикрытием линии оборонительных укреплений на отрезанные от степных набегов земли началось активное переселение государственных и частновладельческих крестьян из центральных районов страны, в том числе исповедующих православие русских, украинцев, чувашей и мордвы. За период с 1745 г. по 1795 г. население Оренбургской губернии возросло с 280 до 760 тыс. человек, среди которых доля только русских составила 46 %. Одновременно с православным освоением края в новых населённых пунктах активно шло храмовое строительство и становление церковно-приходских институтов. К 1799 г. в Оренбургской губернии насчитывалось уже 205 православных приходов, 940 священно- и церковнослужителей2. По причине обширности Казанской и Тобольской епархий их главы не могли уделять достаточного внимания и часто посещать удалённый регион Южного Урала. С другой стороны, местному духовенству и мирянам приходилось тратить значительные время и средства на проезд до епархиальных центров и обратно для решения кадровых вопросов, ходатайства о разрешении постройки или ремонта церквей и др. В этой связи остро встал вопрос об учреждении самостоятельной епископской кафедры в Оренбургском крае.

Контрольные вопросы:

В какие годы проходила Оренбургская комиссия?

Кто были ее начальники и участники?

Покажите на карте основанные крепости и церкви?

Когда был основан Оренбург и Оренбургская губерния?

Назовите отличие Духовной консистории от Духовного правления?

Какие казанские архипастыри были в Оренбурге?

Ответы отправляйте на электронный адрес: [email protected], личным сообщением на странице в соцсетях «В контакте»: https://vk.com/id19515106: Для видеосвязи используйте скайп: punctum_saliens1

1� Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. VII. – Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. – С. 152–156.

2� Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. VII. – Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. – С. 188; Сергеев Ю. Н. Православное духовенство Южного Урала в конце XVIII – первой половине XIX века (на примере Оренбургской епархии). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. – С. 8, 18–19.