Алфимова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа Железногорского района»

Проектная деятельность в преподавании русского языка

Пояснительная записка

С 1 сентября 2015 года все школы нашей страны перешли на новые Федеральные государственные образовательные стандарты, которые предусматривают включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Кроме того, обязательной составляющей системы внутришкольного мониторинга, основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов становится защита индивидуального проекта. Его выполнение будет обязательным для каждого учащегося, а невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. Выполняя учебный проект, учащийся должен продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранных областей знаний и способность проектировать и осуществлять учебно-познавательную или иную деятельность.

Понятно: не имея опыта подобной работы, ребёнок не справится с поставленной задачей. Он обязательно нуждается в помощи учителя, поэтому проект становится формой организации совместной деятельности учителя и учащегося. А педагог - организатором по овладению приёмами и способами, направленными на решение конкретной проблемы, значимой для обучающегося.

Ещё в начале XX века американский философ и педагог Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, опираясь на его личную заинтересованность в том или ином знании.

В России идеи проектного обучения возникли практически параллельно с разработками американских педагогов. В 1905 году С. Т. Шацкий с небольшой группой сотрудников активно использовал проектный метод и пытался внедрить его в практику преподавания. Однако выяснилось, что обучающимся не удавалось овладеть системой знаний в той или иной области. И уже в 1930-е годы советская школа была полностью переведена на традиционное обучение, потеряв опыт проектного метода, в то время как в зарубежной педагогике он продолжал развиваться в рамках альтернативного образования.

В настоящее время системно-деятельностный подход в преподавании русского языка не мыслится без метода проектов, благодаря которому мы формируем у учащихся все виды УУД, добиваемся личностных, метапредметных и предметных результатов у каждого ученика. Он позволяет преодолеть «школярство» и формализм, развивать адекватную самооценку, информационную компетентность, стимулирует интерес ребят к определённым проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, показывает их практическое применение, развивает творческий потенциал детей, обеспечивает личностно ориентированную направленность обучения.

Существуют разные подходы к классификации проектов. Мы пользуемся классификацией, представленной в «Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения».

Виды проектов

| По доминирующей деятельности | По количеству участников | По длительности | По содержанию |

| информационный (поисковый) | индивидуальный | проект-урок | монопредметный |

| исследовательский | парный | многолетний | метапредметный |

| творческий | малогрупповой (до 5 человек) |

|

|

| социальный | групповой (до 15 человек) |

|

|

| прикладной | коллективный |

|

|

| игровой | муниципальный |

|

|

| инновационный | городской |

|

|

|

| всероссийский |

|

|

|

| международный |

|

|

|

| сетевой |

|

|

Работая над проектами, школьники приобретают не только учебные, но и социальные навыки. С каждым годом я вовлекаю всё большее количество детей в данную деятельность.

Перед собой я ставлю следующие цели:

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности;

индивидуализация и дифференциация обучения;

поддержка мотивации в обучении;

реализация потенциала личности;

развитие УУД;

развитие творческих способностей учащихся;

расширение знания учащихся в разных областях языкознания;

развитие памяти, наблюдательности, познавательных интересов, логического мышления;

обучение сотрудничеству, формирование навыков взаимодействия, развитие коммуникативных качеств;

приобретение навыков самостоятельной работы со справочной литературой, большими объемами информации;

контроль знаний и умений по пройденному материалу;

формирование в сознании школьника информационной картины мира;

развитие исследовательских умений.

Нами разработаны следующие проекты:

Мой посёлок в стихах и прозе.

Мой учебник русского языка.

Занимательная этимология. Словарь.

Сборник мнемонических правил «Полезные мелочи».

Сборник сочинений «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи».

Сборник набора слов для игры в «словесный мячик».

Синтаксические конструкции со словом как.

Наша игротека.

Диалектизмы в речи жителей посёлка Магнитный.

Диалектные, разговорные и просторечные слова в повести Е. И. Носова «Шопен, соната номер два».

Жаргонизмы в речи учащихся нашей школы.

Прозвища учащихся школы и жителей посёлка Магнитный

Темы проектов мы определяем методом «мозгового штурма». Каждый участник предлагает свою. Из большого их количества выбираем одну, приемлемую с точки зрения технических возможностей и того учебного материала, который должен быть включён в проект. Цели и задачи представим в таблице.

Цели и задачи некоторых проектов

| № п/п | Название проекта | Цели и задачи проекта |

| 1. | Мой посёлок в стихах и прозе | Развить творческий потенциал детей. Создать собственные произведения. Осознать красоту и величие родной земли. Формировать умение работать в одной команде. Создать сборник стихов и прозы о родном посёлке. |

| 2. | Мой учебник русского языка | Индивидуализировать учебный процесс. Формировать представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Развивать умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность. Осознать национальное своеобразие русского языка. Более полно и глубоко усвоить знания о русском языке. Создать свой учебник. |

| 3. | Занимательная этимология. Словарь | Повысить уровень речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. Формировать умения работать в команде. Воспитать потребность и желание работать со словарями русского языка. Составить словарь для индивидуального и коллективного пользования. |

| 4. | Сборник мнемонических правил «Полезные мелочи» | Обеспечить лучшее запоминание выученного материала. Победить страх перед бесчисленным количеством орфограмм, норм. Увидеть безграничные возможности родного языка. Сделать процесс обучения интересным и ярким. Составить сборник мнемонических правил для индивидуального и коллективного пользования. |

| 5. | Сборник очерков «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи» | Развить творческий потенциал. Посмотреть на историю своей Родины через призму своей семьи. Сформировать индивидуальное отношение к героическому прошлому своей страны. Воспитать чувство патриотизма. Воздать должное павшим в Великой Отечественной войне. Составить сборник сочинений «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». |

| 6. | Сборник набора слов для игры в «словесный мячик» | Развить умение быстро и точно находить проверочные слова. Повысить уровень речевой культуры и орфографической грамотности. Формировать умение работать в команде. Составить сборник для интеллектуальной разминки. |

| 7. | Синтаксические конструкции со словом как | Индивидуализировать учебный процесс. Развивать умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства. Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Составить сборник заданий. |

| 8. | Наша игротека | Развивать и совершенствовать коммуникативную, языковоую, лингвистическую и культуроведческую компетенции. Формировать умение работать в команде. Сделать процесс обучения интересным. Развить умения пользоваться различными видами источников информации. Составить игротеку. |

| 9. | Диалектизмы в речи жителей посёлка Магнитный | Осознать язык как форму выражения народной культуры. Овладеть нормами русского языка. Повысить уровень речевой культуры. Развить и совершенствовать навыки самоорганизации и саморазвития. Совершенствовать информационные умения и навыки. Составить словарь диалектных слов жителей посёлка Магнитный. |

| 10 | Диалектные и просторечные слова в повести Е. И. Носова «Шопен, соната номер два» | Проанализировать стиль и язык повести Е. И. Носова «Шопен, соната номер два». Выяснить, с какой целью Е. И. Носов использует диалектные, разговорные, просторечные слова в повести «Шопен, соната номер два». Составить словарь диалектных, разговорных, просторечных слов повести Е. И. Носова «Шопен, соната номер два». |

| 11. | Жаргонизмы в речи учащихся нашей школы | Проанализировать речь учащихся МКОУ «Курбакинская средняя общеобразовательная школа» (через анкетирование). Определить понятие «жаргон». Выяснить причины употребления жаргонизмов в речи. Написать сочинение «Как относиться к жаргонизмам в речи школьников?» |

| 12. | Прозвища учащихся школы и жителей посёлка Магнитный | Выяснить причины возникновения прозвищ. Найти общие закономерности в возникновении прозвищ. Классифицировать прозвища. Письменный отчёт: «Выражается сильно русский народ! И если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему в род и в потомство, и утащит он его с собой на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света». Н. В. Гоголь |

В результате совместного труда у нас появились разные виды словарей и сборников. Например, сборник стихотворений и прозаических произведений о родном посёлке, пусть слабых, ученических, но зато самостоятельно написанных.

Фрагменты сборника стихотворений и прозаических произведений о родном посёлке

Распустились в парке деревья,

Лес Азаровский тоже не спит.

Здесь на севере области Курской

Наш посёлок Магнитный стоит.

Соколова Настя.

У Дунайки колосилось

Поле ржи огромное.

Вдруг, как в сказке, появилось

Там депо вагонное.

Владенко Виктор.

Есть в центре России

Местечко одно

Посёлок Магнитный

Зовётся оно.

Народ здесь весёлый

И дружный живёт.

Руду добывает

Составы ведёт.

Полянская Татьяна.

Работа над данным проектом способствовала формированию культуроведческой компетенции, осознанию красоты и величия родного посёлка, развитию творческого потенциала детей.

Проект «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»

Сформировать поисковые, исследовательские умения обучающихся можно, например, работая над проектом «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Для нашей страны, как бы она не называлась, в каких бы границах не существовала, день 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Слишком высока была плата нашего народа за неё. Как дань памяти павшим, как вечный памятник им мне хотелось, чтобы обучающиеся нашей школы создали сборник сочинений о Великой Отечественной войне, которая не обошла стороной и их семьи; чтобы позиция пассивного читателя романов и стихотворений о войне переросла в позицию собирателя материалов, создателя собственного текста. Кроме того, работая над данным проектом, я ставила и другие цели:

способствовать формированию исторического мышления, приобщению исторического опыта своего народа к собственному жизненному;

научить ценить мир как самое большое достояние человека и человечества;

убедить в преступности идеологии фашизма и необходимости борьбы с ним.

Работа над данным проектом вызвала большой интерес у обучающихся. Были достигнуты результаты, далеко выходящие за пределы моих ожиданий.

Собран интересный материал, в котором нашли отражение достоверные события, реальные образы людей второй мировой войны. Привлекают внимание не только собранные воспоминания, фотографии, но и мастерство авторов сочинений. И здесь главное, воссоздавая образ исторического прошлого, участники проекта нарисовали свой коллективный портрет на фоне той эпохи. Обращаясь к опыту героев войны, они создали образ героя нашего времени – молодого человека, которому небезразличны судьбы Отечества и мира, понявшего основополагающую истину – я неразрывно связан со своей семьёй, со своей малой родиной, со своей большой Родиной, какое бы имя она не носила, с человечеством, со всем сущим.

Шесть сочинений из нашего сборника мы предоставили на районный конкурс в январе 2015 года. Три сочинения заняли первое место, Два – второе и одно – третье. Работа Серёженко Ирины была признана лучшей среди учащихся 10-11 классов. Она же стала победителем регионального этапа.

Сочинение Серёженко Ирины

-Доброй ночи, милая.

Мама поцеловала меня в лоб и вышла из комнаты. Этот поцелуй много лет означал своеобразный отбой в доме, но со временем он превратился в очередную традицию нашей семьи. После него я и моя старшая сестра обычно ложились спать, ведь завтра нужно было идти в школу.

Сегодня мне никак не удавалось заснуть. Я переворачивалась с боку на бок, а в моей голове царил полный беспорядок. На уроке литературы мы изучали рассказ М. Шолохова «Судьба человека». Жизнь Андрея Соколова не оставила меня равнодушной, вот почему я поинтересовалась у мамы, воевали ли в то далекое время наши родственники. Оказалось, что да: мой прадедушка Шершнев Анатолий Моисеевич и моя прабабушка Шершнева (в девичестве Бруквина) Александра Яковлевна. В возрасте девятнадцати лет прадедушка был призван на службу. В 1944 году в ходе наступления он был тяжело ранен. Его переехал вражеский танк, и только благодаря ватной одежде и слякоти, он остался жив, так как его вмяло в колею, где после дождей была грязь и слякоть. Моя бабушка еще в молодом возрасте была отправлена на восстановление Сталинграда. Долгое время ей пришлось жить в условиях, непригодных для жизни людей. Окружающих то и дело поражал сыпной тиф, от голода и холода люди замертво падали на землю. Бабушка выжила благодаря чуду. Во время восстановления города она откопала швейную машинку, которая на протяжении всей ее жизни находилась рядом с ней. Мама рассказала немного, но этого было достаточно для того, чтобы моё воображение нарисовало картинку тех впечатляющих событий.

Шло время, и сон одолевал мои мысли. Мне удалось заснуть…

Вспышка. Первое, что я почувствовала – это резко ударивший в нос запах дыма. А дальше оглушительный залп орудий. Сердце дрогнуло. Страшно- то как! Рядом пробегают люди, и я пытаюсь до них докричаться, но меня не слышат! Обратите же на меня внимание!

Снова залп. Нет, пожалуй, лучше не вставать. Если понадобится, я пролежу здесь до конца обстрела. Через густую завесу дыма я увидела приближающийся ко мне силуэт. Это молодой парнишка лет девятнадцати. Он пытается что-то мне сказать, а я не могу понять что. Мальчик упорно тянет меня за собой. Ну что же, иного выхода, кроме как пойти за ним, я не вижу. Вцепившись в его руку, я всеми силами пытаюсь не отстать. Залпы становятся тише, и дым рассеивается. Мы пришли в полуразрушенное маленькое здание. Сложно было сказать, что когда-то собой представляло это сооружение. Но на общем фоне оно не особенно выделялось. Такое же серое и невзрачное, как и обстановка вокруг него. Скорее всего, это мой сон искажал события, потому что вся обстановка мне представлялась как в старых черно-белых фильмах. Не хватало лишь изредка мелькавших помех на экране.

- Как ты сюда попала? - спросил меня незнакомец.

Я пытаюсь рассмотреть своего спасителя. Это был невысокий худенький юноша. Его лицо было в саже, но можно было увидеть, как глаза незнакомца выражают не свойственную его возрасту серьезность. Он тяжело дышал и периодически кашлял. Должно быть, надышался дымом.

- Я полагаю, ты мне снишься, – только и ответила я.

Я ожидала, что мой ответ насмешит мальчика. Ведь это мой сон, и я в нем располагаю события. Однако мои предположения оказались неверными. Своим ответом я его рассердила.

- Ты понимаешь, что тебя могли ранить? Или еще хуже убить. Ведёшь себя как маленькая девчонка.

-Извини,- пробурчала я.

Я понимала, что очень глупо отвечать именно так. Но что поделать? Я не знаю, как нужно вести себя в подобных ситуациях. Ведь я не так часто попадаю на поле боя.

Мальчик лишь тяжело вздохнул.

- Ладно… Как тебя зовут?

- Ира. А тебя?

- А я Толик Шершнев.

Мальчик слабо улыбнулся и сел прямо на пол. Он тяжело дышал. Понятное дело, ведь мы так долго бежали.

Но стоп! Мою голову осенила мысль. Его зовут Анатолий Шершнев. Анатолий Шершнев! Так звали моего прадедушку. Сомнений не оставалось - передо мной мой прадедушка по маминой линии - Анатолий Шершнев.

Мои глаза расширились от удивления. Я без стеснения в упор разглядывала своего собеседника, которого прежде никогда не видела. Кому расскажу - не поверят!

Тем временем мальчик поднял на меня глаза.

- Ну, чего уставилась? Прямо как с неба свалилась. Ты что людей никогда не видела?

- Каким непредсказуемым человеком был мой прадед! Я даже не знаю, что ответить, чтобы еще больше его не рассердить. Если я скажу ему, что я его внучка, то он примет меня за сумасшедшую и в лучшем случае посмеётся. Надо сказать, что я просто испугалась

- Я просто испугалась. Думала: погибну там.

- Зачем же тогда под огонь полезла? – дедушка недоверчиво прищурил один глаз.

- Я не специально.

- Ладно. Нужно идти.

Он поднялся с пола и направился к выходу.

- Пошли, не отставай. Я отведу тебя к бойцам. Ты, кстати, не надышалась дымом? Голова не кружится? Снаряд попал в стог сена, и он загорелся. Все поле дымом затянуло.

-Нет, со мной все в прядке.

Я была не против того, чтобы он отвел меня к солдатам. Ведь мне больше некуда было идти. Да и с прадедушкой хотелось провести больше времени.

-А что ты там делал? Почему оказался на поле?

- Глупый вопрос. Воюют все: от мала до велика. Нужно же кому-то родину защищать. У меня нет четкой задачи. Но работы все равно много. Особенно в лазарете. Я там часто помогаю. Да и мне помогают. Я болен сахарным диабетом. Не самое время болеть, но ничего не поделаешь.

- Точно, сахарный диабет… Мама говорила, что дедушка был им болен.

- Расскажи, пожалуйста, о войне.

- Нечего тут рассказывать. Оглянись вокруг.

Я последовала его совету. Действительно, зрелище было ужасным. На фоне тусклой картины осенней природы передо мной предстали бескрайние поля с выжженной землей. Земля была мокрой, и ноги утопали в грязи. А кое- где были видны кратеры от взорванной гранаты или мины. Моему собеседнику, на первый взгляд, не дашь больше восемнадцати лет, однако его поведение говорило другое. Рядом со мной шел взрослый, узнавший много горя мужчина. Его взгляд был суров, а походка стремительна. Он был совсем не похож на семнадцати или восемнадцатилетних мальчишек моего времени.

-Скажи, а долго ты на фронте?

-Около пяти месяцев, и за это время мне довелось многое увидеть.

Однажды я попал в эпицентр сражения. Вокруг меня были танки, люди кричали, залпы взрывов оглушали. Я никогда в жизни не испытывал такого страха, как в те минуты.

Так хотелось сказать ему, что все будет хорошо, что мы выиграем эту войну, что он не должен отчаиваться! Но почему-то я не могла этого сделать. Все закружилось перед глазами, и я проснулась на своей кровати.

Я долго приходила в себя. Мой сон был настолько реальным, что от воспоминаний о нем по телу пробежала дрожь.

Мой прадедушка умер задолго до моего рождения. Его сразил сахарный диабет. Но мы его помним как замечательного человека и героя Великой Отечественной войны.

Проект «Словесный мячик»

Конечно, работая над проектами, мы решаем многие задачи. Но всё-таки программа-минимум – грамотное письмо. Принимая 5 класс, я провела небольшую проверочную работу: всем обучающимся предложила подобрать проверочные слова к следующим: землетрясение, завинтить, оттеснить, долина, безучастный, проявление, необъяснимый, укоренившийся, застреливший, запятнать, оглядеться, увлекаться, мозговой, удаляться, утонуть.

Результат оказался удручающим. Работ со 100% выполнением не было. Во многих отсутствовала часть проверочных слов, в других они были подобраны ошибочно. Хотя правило о проверке безударных гласных и сомнительных согласных знакомо школьникам с первого класса, но эти ошибки сопровождают их на протяжении всей школьной жизни. Найти в памяти нужное проверочное слово - непростое дело. А ведь они должны возникать в сознании молниеносно, со скоростью письма или даже с опережением. Вот почему я поставила перед собой цель - развить у обучающихся умение точно и быстро находить проверочные слова, одновременно развивая при этом орфографическую грамотность и общие интеллектуальные умения. Нужен был набор слов. И тогда вместе с детьми мы решили составить такой сборник и в начале каждого урока проводить своеобразную интеллектуальную разминку под условным названием «Игра в словесный мячик».

Результаты не заставили себя ждать. Количество ошибок на безударные гласные заметно уменьшилось. Однако искоренить их совсем ещё не удалось. Поэтому эту работу я планирую проводить и дальше.

Мнемонические приёмы

На мой взгляд, чтобы научить детей писать без ошибок, необходимо использовать любой мнемонический приём, любую ассоциацию. Т. Ф. Фролова пишет: «Мнемоническая поддержка, создавая дополнительные ассоциативные связи, помогает преодолеть интерференцию орфографических навыков, предотвратить ухудшение запоминания выученного материала в результате наложения новой, сходной информации, - и, добавим, поможет победить страх пред бесчисленным количеством орфограмм, норм, увидеть их границы и одновременно безграничные возможности родного языка». Наконец, использование мнемонимики позволяет сделать процесс обучения интересным и ярким, создаёт на уроке эмоциональный фон и так необходимую учителям-словесникам ситуацию успеха для самого безнадёжного ученика. С улыбкой и удовольствием, даже взрослые люди, вспоминают фразу, помогающую запомнить цвета спектра: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Спустя годы многие помнят знаменитые «пифагоровы штаны», которые, как известно, «во все стороны равны».

Много мнемонических приёмов разработано и в области русского языка. Никого не удивляет фраза «Фока, хочешь поесть щец?» Она помогает запомнить глухие согласные звуки. Когда-то наши предки, обучаясь правописанию, вынуждены были запоминать фразу: «Бедный, бледный, белый бес убежал за речку в лес», которая помогала гимназистам конца 19 – начала 20 века запомнить слова, в которых произносился звук [э], а писалась буква «ять».

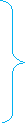

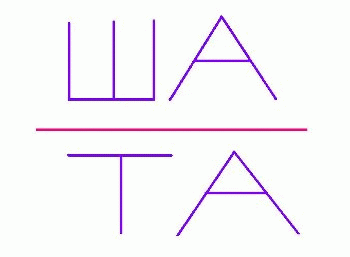

Вместе с обучающимися мы решили выполнить коллективный проект – составить сборник интересных и занимательных практических приёмов, мнемонических правил – всего, что помогает нам учить, а детям учиться эффективнее и веселее. Наш сборник мы назвали «Полезные мелочи». В него вошло всё то, что дети придумали сами, узнали от своих товарищей, учителя, прочитали в книгах, журнала, нашли в Интернете. Благодаря, например, правилу «домика», обучающиеся не допускают ошибок после шипящих и ц в окончаниях и суффиксах разных частей речи.

Правило домика: после шипящих и ц под ударением в окончаниях и суффиксах имён существительных и прилагательных пишется о.

После Ж, Ш, Ч, Щ, Ц

После Ж, Ш, Ч, Щ, Ц

Проект «Этимологический словарь»

Доступным и эффективным средством развития УУД, обучения грамотности и культуре речи является работа со словарями. Наша школа не располагает этимологическими словарями, нет в библиотеке и популярной этимологической литературы. Поэтому мы не имеем возможности работать с такими видами словарей, хотя любознательные школьники ставят меня в затруднительное положение, попросив рассказать о происхождении того или иного слова, этимология которого «не лежит на поверхности». Школьные учебники лишь иногда обращаются к этимологическому анализу слов. Вот поэтому я и предложила составить свой словарь для индивидуального и коллективного пользования. Работая над данным проектом, мы понимали, что установить научную этимологию слов и выражений весьма сложно. Для этого надо знать не только факты современного языка, но и его историю, его фонетические и грамматические законы, надо изучить данные родственных языков, овладеть методом сравнительно-исторического языкознания. Следовательно, наша задача заключалась в том, чтобы умело воспользоваться уже готовыми научными изысканиями. Так мы и поступили. При составлении словаря пользовались публикациями журналов: «Русский язык в школе и дома», «Русский язык и литература для школьников», ресурсами Интернета. Этимологические экскурсы вызвали у обучающихся живой интерес к изучению языка, помогли лучше разобраться в строении и правописании слов. И самое главное - удалось воспитать у детей потребность и желание пользоваться не только тем словарём, который мы составили, но и другими, обращаться к ним как к другу и советчику, хранителю родного языка, хотя изначально обучающиеся не знали принципов составления словарной статьи, не могли расшифровывать пометы.

Мой учебник русского языка

Вместе со школьниками мы выполняем не только коллективные, но и индивидуальные проекты, например, «Мой учебник русского языка». Начинаем создавать учебник для пятого класса, затем для шестого, седьмого, восьмого, девятого.

В моей помощи учащиеся нуждаются, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Авторам учебников помогаю найти ответ на вопросы:

| Зачем я собираюсь делать этот проект? | Что для этого следует сделать? | Как это делать? |

| Ответив на эти вопросы, обучающиеся |

| определяют цель своей работы: | определяют задачи своей работы: | определяют способы, которые будут использовать при создании проекта |

|

| написать опорный конспект по теме; составить схемы, таблицы или алгоритмы; сформулировать вопросы, которые я хочу задать одноклассникам и учителю; подобрать задания, упражнения по теме, над которой работаю; составить творческие задания; подобрать или составить кроссворды, игры, шутки на лингвистические темы.

| собрать научную информацию по теме; проанализировать собранный материал, обобщить, отобрать необходимый для «своего учебника»; письменно оформить материал; создать электронную (или печатную) презентацию проекта для защиты на уроке; оценить свою работу |

На подготовительном этапе мы обсуждаем структуру учебника, его содержание, вид и определяем разделы, которые соотносятся с задачами работы, представленными выше в таблице.

На втором этапе – технологическом – обучающиеся занимаются оформительской работой. Каждый подбирает цветовую гамму для своего учебника, выбирает форму предъявления, привлекает необходимый справочный и дидактический материал.

На практическом этапе дети дают определения лингвистическим явлениям «своими словами», подбирают иллюстративный материал из произведений художественной литературы, диктанты, упражнения, творческие работы на изучаемые явления, кроссворды, игры, шутки на лингвистические темы, составляют вопросы, которые зададут своим одноклассникам. В процессе творческой реализации проекта происходит его презентация, в дальнейшем на уроках обучающиеся обмениваются «учебниками», проводят по ним взаимодиктанты, выполняют задания, отвечают на вопросы. Учитель контролирует, направляет, стимулирует творческую активность детей. В ходе реализации данного проекта у школьников появляется «собственный учебник» по русскому языку. Он способствует развитию универсальных учебных действий, межпредметных связей, соединению теории и практики, более полному усвоению программного материала, связанного с приёмами самостоятельного приобретения знаний. Обучающиеся определяют цель занятия, оценивают себя в начале работы и по окончании, развивают способность переходить от одного вида деятельности к другому, оценивают уровень сформированности своих знаний и умений, принимают решения о необходимых действиях по самокоррекции процесса усвоения содержания образовательных программ по русскому языку.

Сделать такие выводы мы можем на основании позитивной динамики учебных достижений учащихся, результатов внеурочной деятельности, а также стартового, текущего, рубежного, итогового мониторинга, который проводится администрацией школы и ЮЗГУ, а также результатам ОГЭ и ЕГЭ. Так в 2013-2014 учебном году на ОГЭ при 100 % успеваемости 22 % учащихся получили отметку «5», 72 % - «4», 6 % - «3». Средний тестовый балл в 11 классе составил 67 (средний тестовый областной балл – 64,1). Учащиеся стали победителями и призёрами различных муниципальных конкурсов и олимпиад.

В течение нескольких лет я убеждаюсь в действенности и преимуществах метода проектов:

формируются УУД;

учащиеся получают возможность работать в удобном для них темпе и обращать особое внимание на те вопросы темы, которые вызывают интерес;

осваивают такие стороны учебной деятельности, как целеполагание, планирование, контроль и учёт работы;

учитель становится организатором учебной деятельности школьника, передаёт учащемуся свои функции управления учением;

во время учебного процесса идёт сбор и классификация учебной информации, реализуется возможность учащихся перерабатывать громадный поток информации, которую они получают;

работа над проектом соответствует характеру современного труда – работе с компьютером

Однако нерешённых проблем ещё много. Результаты метода проектной деятельности позволяют говорить о затруднениях обучающихся:

это осуществление и аргументация отбора материала;

недостаточно развитые навыки аналитической работы, не позволяющие правильно отобрать необходимый материал;

на более высоком уровне должно быть сформировано коммуникативное умение – построение собственного высказывания, так как оно является показателем не только мыслительной, эмоциональной, личностной зрелости человека, но и основным способом развития этих средств;

корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов;

оценка процесса (самой деятельности) и результата проектирования.

Для того чтобы решить эти проблемы, необходимо более точно следовать рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта и программам по русскому языку; обратить внимание на формирование аналитических умений в курсе русского языка, шире предлагать обучающимся задания исследовательского характера; соблюдать принцип текстоориентированного обучения русскому языку для развития разнообразных речевых умений учащихся. Использовать для этого задания творческого характера; давать возможность обучающимся ставить перед собой коммуникативные задачи, определять цель высказывания, искать способы аргументации собственных мыслей; вести работу по повышению общекультурного уровня.

Приложение

Проект «Мой учебник русского языка»

Обоснование необходимости. Актуальной проблемой современного школьного образования является учебно-исследовательская и проектная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС это позволит учащимся самостоятельно планировать и выполнять учебный проект; осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; детальнее изучить темы учебников, создать макет своего учебника, который полезен и интересен, прийти к пониманию необходимости получаемых знаний и умений.

В процессе данного вида работы осуществляется индивидуализация учебного процесса, формируются компетенции, предъявляемые государственным стандартом, формируются все виды УУД, активнее идёт социализация и самоутверждение личности, развивается научно-естественное мышление.

Цель проекта: разработать учебник русского языка

Задачи проекта:

формировать универсальные учебные действия;

индивидуализировать учебный процесс;

расширить знания учащихся в разных областях языкознания;

вызвать интерес к изучению русского языка;

собрать и проанализировать материал, который необходимо включить в учебник;

развивать творческие способности учащихся;

формировать деятельную компетентность.

Типология проекта – прикладной, творческий

Предметно- содержательная область –межпредметный (русский язык, литература, ИКТ)

По количеству участников – индивидуальный

Форма проекта - учебник

Участники проекта: обучающиеся 5 класса

Описание проекта

Работа над проектом ведётся ежегодно с 5 по 9 класс, учебник создаётся для каждого класса по определённым темам. На подготовительном этапе в 5 классе учащиеся совместно с учителем обсуждают структуру, содержание учебника, его вид, определяют источники информации. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что в наших учебниках будут следующие разделы:

Опорный конспект по теме;

Схемы, таблицы, алгоритмы;

Вопросы, которые я хочу задать одноклассникам и учителю;

Иллюстративный материал из произведений художественной литературы;

Диктант (или упражнение), тестовое задание на изучаемую тему;

Творческие задания;

Кроссворды, игры, шутки на лингвистические темы.

Источники информации:

Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 1987

Волина В. В. Весёлая грамматика. – М.: Дрофа, 2002

Граник Г. Г. и др. Секреты орфографии. – М.: Просвещение, 1991

Иванова В. А. и др. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990

Постникова И. И. и др. Просто и занимательно о русском языке – М.: Просвещение, 2007

http://festival.1september.ru/subjects

http://www.uroki.net

Над реализацией проекта каждый учащийся работает самостоятельно. На заключительном этапе школьники готовят презентацию своего учебника по той или иной теме.

Рабочий план проекта

| Этап проектной деятельности | Алгоритм деятельности учащихся | Алгоритм деятельности учителя |

|

| Знакомство с темой, целью и задачами проекта. Обсуждение макета учебника, его структуры, содержания, формы. | Руководит деятельностью учащихся, конкретизирует цель и задачи проекта |

| | Каждый учащийся изучает литературу, отбирает источники, реализует цели и задачи, выбирает макет своего учебника, форму предъявления (электронную или рукописную), работает со справочным и дидактическим материалом, определяя содержание своего учебника | Контролирует, корректирует данную работу |

Практическая реализация проекта. | Самостоятельная работа над письменным оформлением проекта | Консультирует, направляет, стимулирует творческую активность школьников |

| 4. Внесение необходимых изменений | Литературная правка: работа с орфографией и пунктуацией, стилистикой. | Консультирует, контролирует деятельность учащихся |

| 5. Заключительный этап (презентация своего учебника) | Представление своей работы на уроке; самооценка и взаимооценка участников проекта. Каждый ученик в листах оценивания определяет свои собственные учебные достижения, а также достижения одноклассников по реализации проекта. | Помогает готовить презентацию |

Прогнозируемые результаты:

практический внешний результат - «Мой учебник русского языка»;

интеллектуальный внутренний результат - обобщение, закрепление теоретических знаний по темам учебного материала;

повышение мотивации к обучению, улучшение успеваемости, снижение уровня тревожности;

развитие УУД;

разработанные опорные конспекты, схемы, таблицы, задания и другие учебные материалы можно использовать в учебной деятельности.

Оценка рисков:

Дальнейшее использование проекта

На уроках учащиеся обмениваются своими «учебниками», которые используются как для изучения новых тем, так и для закрепления. Школьники отвечают на предложенные одноклассниками вопросы, выполняют упражнения, решают тестовые задания, проводят взаимодиктанты, викторины, игры, решают кроссворды.

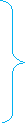

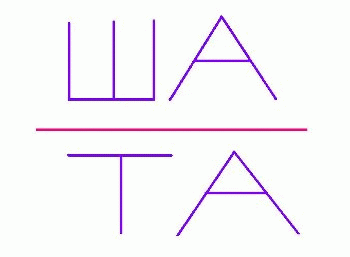

Фрагмент проекта «Мой учебник русского языка» учащейся 5 класса Лапаткиной Елизаветы

Тема «Фонетика»

![]()

ФОНЕТИКА - [ЗВУКИ РЕЧИ], УДАРЕНИЕ, СЛОГ

ЗВУК = БУКВА

голос

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() а

а![]()

![]()

![]() о е 1. В начале слова: ель

о е 1. В начале слова: ель

ы ё 2 2. После гласных: поезд

![]() и ю звука 3. После ъ, ь: съел

и ю звука 3. После ъ, ь: съел

![]()

![]()

![]()

![]() у я

у я

![]()

![]()

![]() э

э

| СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ (голос и шум) |

| б | в | г | д | ж | з | л | м | н | р |

|

|

|

| й | Зв. |

| п | ф | к | т | ш | с |

|

|

|

| х | ц | ч | щ |

| Гл. |

| б п в ф г к д т з с х л м н р | ж | ш | ц | Тв. |

| б׳ п׳ в׳ ф׳ г׳ к׳ д׳ т׳ з׳ с׳ х׳ л׳ м׳ н׳ р׳ | ч׳ | й׳ | ![]() ш׳ ш׳

| Мягк. |

Волшебные предложения: Фока, хочешь поесть щец? Обезьяна в каюте съела яблоко.

В жизни трудящихся звуков

Разное может случиться

Могут они оказаться

В слабой и сильной позиции.

А. Бондаренко

| Гласные | Согласные |

| Сильная позиция | Слабая позиция | Сильная позиция | Слабая позиция |

| под ударением: ![]() травы травы

| в безударном положении: трава | том – дом; дрель - трель | на конце слова: дуб; глухие перед звонкими: косьба (озвончение); указка (оглушение). |

Вопросы, которые я хочу задать одноклассникам и учителю

- Почему, осматривая вас, врач просит сказать: «А-а-а»?

- Как в русском языке соотносится устная речь с письменной?

- Нужна ли фонетика в кинематографии?

- Почему звук назвали фонемой?

- Фонема [i] звонкая «одиночка». Почему её так называют?

- Какие буквы – «актёры»? Почему их так назвали?

- Почему же в словах не всегда одинаковое количество букв и звуков?

- Назовите имена одноклассников, в которых буквы я, ю обозначают два звука.

Задание. Сочините сказку «В стране звуков». Запишите её в тетрадь.

Задание. Сочините сказку «Кто важнее: гласные или согласные?». Запишите её в тетрадь.

Задание. Сочините сказку «Как звуки стали буквами?»

Задание. Составьте рассказ о буквах и фонемах.

Солнце глянуло сквозь

Щелку, Свесив огненную

Чёлку.

В ванну я залез,

И кафель

Весь покрылся

Градом капель.

- Эй, баран, подай

Овса! –

Просит белая

Овца.

Слова, которые одинаково читаются слева направо и справа налево, называются палиндромами. Например, казак. Вспомните сами несколько таких слов.

Укажите верный вариант ответа

1. В слове объяснение

а) 5 букв

б) 9 букв

в) 11 букв

г) 10 букв

2. В слове календарь

а) 8 звуков

б) 6 звуков

в) 9 звуков

г) 7 звуков

3. В слове дорогая

а) 2 слога

б) 5 слогов

в) 3 слога

г) 4 слога.

4. Буква Я обозначает два звука в слове:

а) мяч

б) шляпа

в) ящик

г) пятка

5. Звуковой состав совпадает в словах:

а) полёт – польёт

б) кон – конь

в) вела – вила

г) банка - банька

6. Написание совпадает с произношением:

а) чтобы

б) сарай;

в) сделать

г) здравствуйте

7. Количество букв не соответствует количеству звуков:

а) ворона

б) яхта

в) село

г) якорь.

9. Количество гласных звуков в русском языке:

а) 5

б) 6

в) 10

г) 4

10. Звуков [О] в данном предложении

Всё ходит, ходит он кругом,

Толкует громко сам с собою…

а) 6

б) 7

в) 8

г) 9

Игры, шутки на лингвистические темы

В метаграмме нужно, начиная со слова РОТ, вернуться к нему же, изменяя только по одной букве. Направление в любую сторону.

![]()

Это было в воскресенье

У слона на дне рожденья.

Гости пели, веселились,

В хороводе так кружились,

Так кружились, так вертелись,

Что на части разлетелись.

Один, два, три, четыре, пять,

Помоги гостей собрать:

ан – ло – ти – ди – ко – па – дил – ко –

кро – шим – ко – зе – пан – рил – на –

мот – ге – бе – раф – е – ги – мур – го –

ла – ле – бра – браз – жи

Узнайте фонему (звонкую или глухую), поставив её в одну из сильных позиций.

| Фонема в маске (слабая позиция) | Сильные позиции | Фонема без маски |

| перед гласными | перед сонорными | перд [в] и [в׳] |

| лу[к] | лу[г]а |

|

| |

| моро[с] | ? | ? | ? | ? |

| о[т]дыхать | ? | ? | ? | ? |

| по[т]ставить | ? | ? | ? | ? |

| о[д]бить | ? | ? | ? | ? |

1 – 2 – 3 – стоит с едой для поросят,

4 – 5 – 6 – чем больше бьют, тем больше рад,

1 – 7 – 5 – чехол, где спрятан пистолет,

2 – 4 – на хлеб клюет, на сахар нет

Фрагмент проекта «Мой учебник русского языка» учащейся 6 класса

Плясовой Ангелины

Тема «Местоимение»

Я о себе такого мнения:

Огромна роль местоимения!

Я делу отдаюсь сполна,

Я заменяю имена!

Опорный конспект

указывает, но не называет

Волшебное слово лидк(а ) для запоминания определительных местоимений : любой , иной, другой, каждый

Таблица

Различайте личные и притяжательные местоимения

| Личные её, его, их | Притяжательные её, его, их |

| Отвечают на вопросы косвенных падежей | Отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? |

| В предложениях относятся к глаголу, являются дополнением. | В предложениях относятся к существительному, являются определением |

| С предлогами имеют начальное Н: с ней у него перед ними | С предлогами не имеют начального Н: для её подруги с его запросами у их друзей |

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

- ТО НИКТО НЕКТО НИ У КОГО

КОЕ – КТО – ЛИБО

- НИБУДЬ

Шуточное стихотворение для запоминания правописания отрицательных местоимений

В отрицательном местоимении

Знай: под ударением НЕ,

А НИ - без ударения!

Вот это выучи старательно:

В местоименьях отрицательных,

Когда предлог стоит внутри,

Слов пишем не одно, а три.

Два слова - помни - никогда.

Никем ни с кем.

- Запомнил?

-Да!

И. Михайлова

- Почему у местоимений 3-го лица после предлогов появляется буква н?

- Местоимения 3-го лица, употребляющиеся с предлогом, принимают н (у неё). Почему нет н в местоимении следующего предложения: У её мамы была большая библиотека.

![]() - Как правильно: благодаря ему или благодаря нему?

- Как правильно: благодаря ему или благодаря нему?

- Откуда взялась форма местоимения она в известном выражении «во времена она»?

- Почему косвенные падежи личных местоимений образуются от других основ?

- В чём особенность употребления местоимения мы в предложении:

Мы, Николай Второй, повелеваем…

Задания

Одно из самых очаровательных воспоминаний детства – это наслаждение, которое я испытал, когда наша учительница читала нам вслух на уроке «Капитанскую дочку». Это были счастливые минуты. Их не так много, и потому мы бережно проносим их сквозь всю жизнь.

(Ф.Искандер. «Размышления писателя»)

П…сылаю (ты), дружище, книгу «Живое слово» – в (она) с…браны лучшие образцы русского языка, ты должен х…рошо знать и понимать (он), потому я (ты) очень рекомендую изредка почитывать эту кни…ку.

Мал…нький ты еще у (я) и, живя за границей, можешь разучит…ся говорить по-русски, а это было бы худо. Родной язык надо любить, как мать, как музыку, и надо уметь х…рошо г…ворить, чтобы, при случае, п…редать (свой) мысль другому человеку ясно и просто.

Буд…шь понимать людей и их мысли – ле…че будет жить и умнее стан…шь, да и тебя все сразу будут понимать, а это – хорошо

( Из письма М. Горького к сыну)

Найдите лишнее слово, учитывая разряды местоимений: мне, мой, обо мне, меня.

Найдите грамматические ошибки:

1) Стал ейной мордой мне в харю тыкать. (А. П. Чехов) 2) От энтого места до того 100 метров. 3) На его было много жалоб. 4) На улице собрался народ. Они шумели. 5) У ей была большая библиотека.

Душа моя Павел,

Держись моих правил:

Люби то-то, то-то,

Не делай того-то.

Кажись, это ясно.

Прощай, мой прекрасный.

Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз.

(А. С. Пушкин. «Дубровский»)

…человек в работе узнается.

…природа просыпается весною.

Доброе братство дороже… богатства.

…овощу свое время.

Прочитайте стихотворение, попробуйте сказать, о чем идет в нем речь, кто действующие лица, какие события описываются.

И вот он начал

Свой рассказ:

- Они ползут,

А он ей раз!

А тут как раз

Она ползла.

А он как даст ему

Со зла!

Она им раз!

Они ей – раз!

Но тут как раз

Ее он спас;

Он был с ней заодно.

Ух, сильное кино! (А.Барто)

- Какие местоимения не имеют именительного падежа?

- Какие местоимения могут быть личными и притяжательными?

- Какое притяжательное местоимение может относиться ко всем лицам?

- Какое местоимение превратилось в существительное, обозначающее спортивный термин?

- Когда местоимение ВЫ обозначает одного человека?

1. Найдите лишнее слово, учитывая разряды местоимений:

а) мне

б) мой

в) обо мне

г) меня

2. Каким членом предложения является выделенное слово?

Их корни с малолетства сплелись.

а) дополнением

б) определением

в) подлежащим

г) обстоятельством

3. Какое утверждение является неверным?

а) Местоимениe «себя» не имеет И.п.

б) В предложении местоимения могут быть только подлежащим или дополнением.

в) Личные местоимения изменяются по падежам.

г) Относительные местоимения совпадают с вопросительными по форме выражения.

4. Определите местоимение, которое пишется слитно

а) кем(то)

б) кое(у)кого

в) (не)кто

г) кто(либо)

5. В каком примере пишется ни?

а) н…чего сказать

б) н…кому не помог

в) н…кого спросить

г) н…сколько ответов

Творческие задания

Вставьте местоимения в строки из стихотворений, определите их разряд и падеж. Назовите автора.

- Да, были люди в …. время,

Могучее, лихое племя:

Подруга дней … суровых,

Голубка дряхлая …!

Хотел бы очень …

… посудить, …услышав пенье

Зовёт … взглядом и криком …

Напишите сочинение-миниатюру «В зимнем лесу», используя местоимения разных разрядов.

Сочините сказку о себялюбивом местоимении «себя».

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста А. А. Реформатского: «Местоименные слова – слова вторичные, слова-заместители. Золотым фондом для местоимений являются знаменательные слова, без наличия которых существование местоимений «обесценено».

- Какое местоимение спрятано в алфавите?

- Какие местоимения нужны, чтобы руки стали чистыми?

-Какие местоимения встречаются на плохих дорогах?

- Какие местоимения читаются одинаково слева направо, справа налево?

Шарады

Мой первый слог найдёшь тогда,

Когда в котле кипит вода,

Местоименье – слог второй,

А в целом – столик школьный твой.

Местоимение, предлог,

Меж них – фамилия поэта,

А целое – известный плод,

Что зреет на исходе лета.

Фрагмент проекта «Мой учебник русского языка» учащейся 7 класса

Соколовой Татьяны

Предлог

Предлог… обнаруживая в себе силу глагола

и управляя именами,

стоит на рубеже двух миров.

К. Аксаков

О предлогах

Наша речь состоит из разных слов. Как дом строится из кирпичиков, так и наша речь складывается из слов. У волшебника много разных слов. И среди них есть очень маленькие – из двух букв – ИЗ, НА, ОТ. И даже из одной буквы – В, К, С, О, У. Эти отдельные волшебные слова называются ПРЕДЛОГАМИ.

Кирпичи в здании, чтобы они не рассыпались, промазывают цементом. Цемент, как клей, соединяет большие и маленькие кирпичи. Вот так и короткие слова – предлоги помогают сложить, связать слова в предложения, в понятную речь.

А теперь представьте, что предлоги вдруг исчезнут. Нам придётся говорить без предлогов: книга столе, карандаши столе, мяч столом, картина кроватью, шкаф кроватью. Совсем непонятно, где искать эти предметы. Поэтому очень важно не забывать про маленькие слова - предлоги и правильно их использовать.

Это интересно!

В некоторых языках предлоги стоят после тех слов, к которым относятся. Например, в языке народа коми русское выражение «на дороге» звучит так: туй вылын – «дороге на» (туй – дорога, вылын – на).

В венгерском языке предлоги тоже стоят после слова и даже пишутся слитно с теми существительными, к которым относятся: Будапештбен – в Будапеште (бен – предлог «в»).

![]()

![]() Морфологические признаки предлога

Морфологические признаки предлога

![]()

![]()

![]()

![]()

простой или составной производный или непроизводный

в, за, на в течение около, благодаря о, перед, над

Употребляются с дательным падежом предлоги: благодаря, согласно, вопреки, наперекор, вопреки, подобно

В стране Грамматика живут близнецы. Зовут их ПРИСТАВКА и ПРЕДЛОГ. Они так похожи между собой, что их трудно отличить: в них все буквы пишутся одинаково. Родившись от одних родителей, каждый из них выбрал свою профессию и остался верен ей на всю жизнь.

Алгоритм

Как отличить предлог от приставки

![]()

![]() Определить часть речи

Определить часть речи

![]()

![]() глагол другая часть речи

глагол другая часть речи

![]() поставить в начальную форму

поставить в начальную форму

![]() такое слово существует

такое слово существует

![]()

![]() приставка предлог

приставка предлог

пишу слитно пишу раздельно

1.Мы увиделись (у)дачи,

Пожелали всем (у)дачи.

2.Солнце (с)пряталось (за)бор,

Галка села (на) (за)бор.

3.Плавал летом (с)утками

Я (в)речушке (с)утками.

4.Какая (до)сада: не успел я дойти (до)сада!

Не вертись (с) (под)носом у меня (под)носом!

Я. Козловский

- Что такое предлог?

- Что означает слово «предлог» в переводе с греческого?

- Какое место по частоте употребления занимает предлог в нашем языке?

- Какую роль выполняют предлоги в русском языке?

- Перед какими частями речи стоят предлоги? Перед какой частью речи предлогов нет?

- Какие бывают предлоги?

- Расскажите об употреблении предлогов.

- Расскажите о раздельном и слитном написании предлогов.

- Назовите предлоги, которые пишутся через дефис.

Шарады

1. Дремлют два предлога около порога,

Почему-то тишь и не пикнет мышь.

2. Смотрю: змея, союз, предлог —

И я от страха занемог!

3. Предлог с игрой соедините,

И чудо вдруг произойдет:

Цветок Египта знаменитый

На столе вдруг зацветет.

Ребусы

1. Предлог – служебная часть речи, которая

1) связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного

2) вносит различные оттенки значений в предложение

3) выражает зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении

2. Укажите словосочетания с предлогами:

1) проходили мимо;

2) стояли вокруг ёлки;

3) вышли из-за угла.

3. Укажите предлоги, которые пишутся раздельно

1) (в)течение

2) (в)продолжение;

3) (в) следствие.

4. Найдите словосочетание с производным предлогом:

1) проходили мимо кинотеатра

2) стоять на лестнице

3) надпись на щите

4) вышел из-за угла

5. Найдите предложение, в котором выделенное слово является предлогом

1) Все ушли, БЛАГОДАРЯ меня за гостеприимство;

2) Ребята не пошли в лес ВВИДУ ненастья;

3) ВПЕРЕДИ шел командир отряда

4) ВОКРУГ ничего не видно

6. Укажите предложение с составным предлогом

1) В продолжение нескольких дней стояли сильные морозы

2) Забурлила под мостом тёмная вода

3) С зари кукушка за рекою кукует звонко вдалеке

7. С каким падежом употребляются предлоги благодаря, согласно, вопреки?

1) родительный

2) дательный

3) винительный

4) творительный

8. Укажите словосочетание с пространственным значением предлога.

1) опоздать из-за дождя

2) вынули из шкатулки

3) спрятаться за тучу

4) взболтать перед употреблением

9. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно?

1) (В) течение учебного года я прочитал десять книг.

2) (В) следствие плохой погоды мы отменили экскурсию.

3) (В) виде исключения мне разрешили досрочно сдать экзамен.

4) Мы спешили (на) встречу с писателем.

10. В каком варианте допущена ошибка в определении морфологических признаков подчёркнутых слов:

1) пролетел мимо — наречие

2) благодаря хорошему урожаю — деепричастие

3) выкопал из-под дерева — предлог, непроизводный;

4) расположиться впереди— наречие

Фрагмент проекта «Мой учебник русского языка» учащейся 8 класса Поляковой Светланы

![]()

![]() СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

Словосочетание (со + «чета» - 2)

![]()

![]() ____________________________________________

____________________________________________

главное подчинительная связь зависимое

главное подчинительная связь зависимое

![]()

![]() ____________________________________________

____________________________________________

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() смысловая стол из дерева грамматическая

смысловая стол из дерева грамматическая

вопрос предлог окончание

![]()

![]()

![]() Способы подчинительной связи

Способы подчинительной связи

согласование управление примыкание

зависимое слово зависимое слово зависимое

ставится в той же ставится в определённом неизменяемое слово

форме, что и главное: падеже, которого связано с гласным

зелёный карандаш требует главное: по смыслу и

верить в успех интонационно:

хорошо учиться

По характеру главного слова словосочетания бывают:

глагольные (главное слово выражено глаголом, деепричастием, причастием) – читать книгу;

именные (главное слово выражено существительным, прилагательным, местоимением, числительным) – любимая книга;

наречные (главное слово выражено наречием) – вдали от дома.

Не являются словосочетанием:

грамматическая основа предложения: День морозный.

однородные члены: то дождь, то снег.

Сочетание служебного слова со знаменательным: около дома (около — предлог), тоже пришёл (тоже — союз), словно во сне (словно — частица).

Составные формы слов: буду заниматься, более интересный, самый умный.

Фразеологические обороты, так как в них слова утрачивают своё лексическое значение, их можно заменить одним словом-синонимом: бить баклуши (= бездельничать), водить за нос (= обманывать).

ГОТОВИМСЯ К ОГЭ

Формулировка задания 7: замените словосочетание «деревянная шкатулка» построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.

Шкатулка из дерева

Алгоритм выполнения задания

1. Найдите в словосочетании главное и зависимое слово, задав вопрос от главного слова к зависимому.

2. Главное слово оставьте без изменения.

3.Определите, какой частью речи выражено зависимое слово.

4. Прочитайте в задании, какой тип связи нужно получить.

Если необходимо заменить примыкание управлением, то наречие заменяем однокоренным существительным (можно использовать предлог):

нар. сущ.

робко предложил - предложил с робостью

Если управление необходимо заменить примыканием, то существительное заменяем наречием:

сущ. нар.

разглядывали с изумление - разглядывали изумлённо

Если нужно заменить согласование управлением, то прилагательное заменяем однокоренным существительным:

прил. сущ.

людские шаги - шаги людей

Если управление заменяем согласованием, то существительное заменяем однокоренным прилагательным:

сущ. прил.

разводы нефти - нефтяные разводы

Тренировочные упражнения

Задание 1. Заменить данные словосочетания со способом связи согласование синонимичными словосочетаниями со способом связи управление. Напишите получившиеся словосочетания.

школьный портфель

лингвистическая задача

учительский стол

пришкольный участок

Задание 2. Заменить данные словосочетания со способом связи управление синонимичными словосочетаниями со способом связи согласование. Напишите получившиеся словосочетания.

вопрос по литературе

портфель из кожи

школа в два этажа

совет учителя

Задание 3. Заменить словосочетания со способом связи примыкание синонимичными со способом связи управление. Напишите получившиеся словосочетания.

осторожно шёл

смело отвечал

бесшумно вошёл

беззаботно жил

Задание 4. Заменить словосочетания со способом связи управление синонимичными словосочетаниями со способом связи примыкание. Напишите получившиеся словосочетания.

говорил с гордостью

отвечал со спокойствием

писал с напряжением

смотрел со смущением

Игра «Четвёртое лишнее»

1.Опытный учитель, хороший ученик, мамины советы, думать об экзамене.

2. Читать книгу, год литературы, мой учебник, слушать учителя.

3.Очень весёлый, приехать вечером, разбудить сестру, читать внимательно.

Викторина

Может ли глагол согласоваться с именем существительным в роде?

Может ли прилагательное управлять существительным, требуя творительного падежа без предлога?

Какая часть речи в именительном и винительном падежах управляет существительным, а в остальных падежах согласуется с ним?

Вспомните несколько глаголов, которые управляют не мене чем двумя именами существительными в разных падежах.

Что-то здесь не так…

Любые ли слова можно соединять друг с другом, чтобы получилось словосочетание? Установите причины лексической несочетаемости слов.

Ужасно красивая - очень красивая;

благодарю за беспокойство – благодарю за внимание;

порода собак – порода цветов.

Творческие задания

Из приведённых слов выберите одно, имеющее переносное значение, и составьте нестандартные словосочетания. Например, стена: стоять стеной, стена недоверия.

Школа, корень, гром, сердце, зубы.

Представьте себе ситуацию: вы пришли в мебельный магазин, чтобы приобрести стол. Какой? Составьте и запишите словосочетания, называющие разные виды столов, из которых вы хотите выбрать нужный вам.

Рассмотрите рисунок. Дайте ему название и охарактеризуйте составленное вами словосочетание по таким признакам:

Именное оно, глагольное или наречное?

Какая часть речи выступает в роли зависимого слова?

Какой вид подчинительной связи использован?

Какое грамматическое значение имеет словосочетание?

Проверь себя

Что такое словосочетание?

Чем отличается словосочетание от слова и предложения?

Из каких частей состоит словосочетание?

Какие виды словосочетаний ты знаешь?

Назови способы подчинительной связи в словосочетании.

Фрагмент проекта «Мой учебник русского языка» учащейся 9 класса Ольховой Кристины

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными

Учащиеся 9 класса направились в страну многокомпонентных сложноподчинённых предложений.

Сначала дорога была пустынной, ничто не привлекало внимания. Но вот прямо перед ними выросло необычное дерево.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() - Что это за необычное дерево? На его ветвях висят странные плоды. Что это за ягоды? - удивился Ваня.

- Что это за необычное дерево? На его ветвях висят странные плоды. Что это за ягоды? - удивился Ваня.

- Это не ягоды, - сказала Люба. – «Коля» вырастил для нас «виртуальное дерево», на котором «зреют» схемы сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными.

- Схемы сложных предложений такими не бывают. В них должны быть квадратные и круглые скобки, а также прямоугольники для обозначения блоков, - уверенно сказал Петя.

- Просто «Коля» показал не линейные схемы (горизонтальные), а вертикальные, - услышали все голос Любы.

- А снимать с «дерева» эти «виртуальные» плоды можно? – поинтересовался Серёжа.

- Можно, но при условии, что вы изучите сложноподчинённые предложения с последовательным, однородным, неоднородным (параллельным) подчинением, - услышали все чей-то голос издалека.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

При последовательном подчинении предложения следуют по принципу паровозика: первый вагончик прикрепляется к паровозику, второй вагончик - к первому, третий - ко второму и т.д.

Мне казалось, что нужно иметь какие-то особенные знания, чтобы определить наше местоположение

Паровозик - это ГЛАВНОЕ предложение.

Вагончики - это ПРИДАТОЧНЫЕ предложения

Линейная схема предложения с последовательным подчинением

[ ], ( что…), (чтобы…).

Главные признаки сложноподчинённого предложения с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ подчинением

ОДНОРОДНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

При однородном подчинении придаточные предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же главному предложению.

Я увидел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада.

Линейная схема предложения с однородным подчинением

![]()

[ ], ( как … ), ( как… ).

Главные признаки СПП с ОДНОРОДНЫМ подчинением

1. Должно быть минимум 3 предложения.

2. Оба придаточных предложения зависят от главного.

3. Придаточные предложения отвечают на один и тот же вопрос.

4. Придаточные предложения могут соединяться союзом и, тогда запятая между ними не ставится.

5. Придаточные предложения чаще присоединяются к главному одинаковыми союзами или союзными словами, но могут и разными.

6. Придаточные предложения относятся к одному и тому же типу.

7. Если придаточные предложения соединены союзами НО, А, то перед ними запятая ставится.

8. Во втором (третьем и т. д.) придаточном союз или союзное слово могут отсутствовать, но его легко можно воспроизвести по первому придаточному.

9. Придаточные предложения могут находиться в середине главного.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

При ПАРАЛЛЕЛЬНОМ подчинении оба придаточных подчиняются главному, но отвечают на разные вопросы (относятся к разным видам).

Я должен был нанять быков, чтоб втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица… (М. Ю. Лермонтов)

Линейная схема предложения с параллельным подчинением![]()

[ ], ( чтоб…), (потому что…).

Главные признаки СПП с ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ подчинением

1. Минимум предложений должно быть 3: одно главное и два придаточных.

2. Оба придаточных зависят от главного.

3. Придаточные предложения отвечают на разные вопросы;

4. Придаточные предложения относятся к разным типам;

5. Придаточные предложения присоединяются к главному разными союзами или союзными словами;

6 Главное может находиться перед придаточными или между ними.

Алгоритм определения вида подчинения

1. Внимательно прочитай предложение.

2. Определи в нём количество предложений.

3. Найти главное предложение.

4. Поставь вопросы к придаточным предложениям, если зависят от главного и отвечают на один вопрос

однородное подчинение

зависят от главного и отвечают на разные вопросы

параллельное подчинение

1-ое придаточное зависит от главного, 2-ое придаточное от 1-ого. 3-е от 2-ого и так далее

последовательное подчинение

ЗАДАНИЯ

№ 1

Запишите сложноподчинённые предложения, расставляя знаки препинания. Составьте схемы предложений, определите вид подчинения придаточных (последовательное, однородное, неоднородное). Поясните пунктуацию при однородных придаточных предложениях.

Чтоб докончить портрет я скажу, что у него был немного вздёрнутый нос зубы ослепительной белизны и карие глаза. (М. Ю. Лермонтов)

Я насилу мог её уверить что ты так хорошо воспитан и так хорошо знаешь свет что не мог иметь намерение её оскорбить. (М. Ю. Лермонтов)

Я невольно вспомнил об одной московской барыне которая утверждала что Байрон был больше ничего как пьяница. (М. Ю. Лермонтов)

№ 2

Выпишите из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» по два сложноподчинённых предложения с однородным и неоднородным подчинением. Составьте схемы этих предложений.

№ 3

Составьте схемы предложений

Но теперь, когда я могу рассуждать, я уверена, что ты останешься жив. (М. Ю. Лермонтов)

Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить её, она была уже далеко. (М. Ю. Лермонтов)

Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с её петербургскими кузинами и тётушками, не стараюсь познакомиться с нею. (М. Ю. Лермонтов)

№ 4

В каком сложноподчиненном предложении между главным и придаточными предложениями последовательное подчинение?

Он (Грушницкий) закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правой опирается на костыль. (М. Ю. Лермонтов)

Когда она прошла мимо нас, от неё повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. ( М. Ю. Лермонтов)

Я хотел уже вернуться, чтоб не нарушить её мечтаний, когда она на меня взглянула. ( М. Ю. Лермонтов)

№ 5

Из скольких частей состоит данное сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными и какой тип подчинения представлен в нем?

Я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь. ( М. Ю. Лермонтов)

Готовимся к ОГЭ

Среди предложений 1-2 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

Наши дамы вовсе не понимали и не хотели или не могли понять, что такое экзамен, что такое не перейти… 2) Володя, который тоже не видел в моей беде ничего ужасного, говорил, что на другом факультете мне, по крайней мере, не будет совестно перед новыми товарищами. (Л. Н. Толстой)

Среди предложений 1-3 найдите сложноподчинённое предложение с однородными придаточными. Напишите номер этого предложения.

С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. 2) Вдруг мне показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. 3) Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто же эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге... (Ф. М. Достоевский)

Среди предложений 1-5 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

Впрочем, всё это тоже самая обыкновенная, пошлая история. 2) Будь здорова, милый друг. 3) Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. 4) Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у неё. 5) Когда поехали дальше, он хмуро думал: « Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» (И. А. Бунин)

Среди предложений 1-7 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным и однородным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.

Творческие задания

Из трёх простых предложений составьте одно сложное с параллельным подчинением, составьте схему предложения.

1) Я вышел на крыльцо. Раздался удар грома. Этот удар заставил меня вздрогнуть. (Как только…, который)

Напишите синквейн, посвященный видам подчинения придаточных предложений

Структура синквейна

1 строка – заголовок, в который выносится тема синквейна, ключевое слово или понятие, выраженное именем существительным;

2 строка – два имени прилагательных;

3 строка – три глагола;

4 строка – фраза, несущая смысловую нагрузку;

5 строка – вывод, выраженный одним именем существительным.

Напишите сочинение-рассуждение “Что я знаю о видах подчинения?”

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

- Какие основные виды СПП с двумя или несколькими придаточными вы знаете?

-В чём различие между однородным и параллельным подчинением?

-Расскажите об особенностях пунктуации на “стыке” союзов при последовательном подчинении придаточных.

- Однородные придаточные могут иметь при себе сочинительные союзы. Как расставляются знаки препинания в этом случае?

- В каком стиле речи чаще всего встречаются сложные предложения с разными видами подчинения?

Литература

1. Абрамова С. В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 9–11 классов: пособие для учителей общеобразоват. учреждений.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2012.

2. Александрова Г. В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5–9 классах. Пособие для учителя.- М.: Баласс, 2010

3. Балуш Т.В. Русский язык в таблицах: пособие для подготовки к централизованному тестированию и экзамену / Т.В. Балуш -2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2012

4. Быкова Н.Е., Суздальцева И.А. Методика разработки учебных проектов и их использование на занятиях по русскому языку и литературе // Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа» в процессе преподавания филологических дисциплин: Материалы первой областной научно-практической конференции / Сост. Г.М.Вялкова, Т.А.Чернова; под ред. Л.Н.Савиной, М.: Планета, 2010

5. Дубинина Т.М. Метод проектов в обучении русскому языку и литературе с целью развития коммуникативной компетентности учащихся // Реализация образовательной инициативы «Наша новая школа» в процессе преподавания филологических дисциплин: Материалы первой областной научно-практической конференции / Сост. Г.М.Вялкова, Т.А.Чернова; под ред. Л.Н.Савиной, М.: Планета, 2010

6. Малюгина В. В. Олимпиады по русскому языку: 7-8 классы. – М.:ВАКО, 2013

7. Постникова И. И. и др. Просто и занимательно о русском языке: пособие для учащихся 5-9 кл. – М.: Просвещение, 2007

8. Столбунова С.В. Метод проекта на уроках русского языка // Приложение к газете «Первое сентября. Русский язык». – 2005. - №24.

.

После Ж, Ш, Ч, Щ, Ц

После Ж, Ш, Ч, Щ, Ц