7

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение

Народы Предкавказья в XI–XIII вв. и их развитие.

Хозяйство и социальный строй народов Предкавказья в XI–XIII вв.

Культура и быт народов Предкавказья в XI–XIIIвв.

Заключение.

ВВЕДЕНИЕ.

Территория Предкавказья богата своими бескрайними степями, пастбищами, лесами, ущельями, пашнями и вершинами предгорий. Лежащая на пересечении древних путей, она связывала древние цивилизации Европы и Азии. Эта земля хранит ценнейшие памятники древних культур, рассказывающие о далеком прошлом народов, следы которых остались в виде остатков древних поселений и погребений. Таким образом, сохранялись свидетельства различных культур разных эпох и народов.

Актуальность данной темы является то, что достижения этого периода – важный вклад в развитии человечества. Изучение истории Предкавказья XI–XIII веков значительно обогатило знания об этом историческом периоде, а археологические находки стали важными источниками познания истории населявших регион народов.

Цель данной работы – изучение особенности быта народов Предкавказья XI–XIII веков через синтез культур, находившихся на данной территории в изучаемый период.

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:

- изучены факторы развития Предкавказья в XI–XIII веках;

- проанализирована информация обэкономической и социальный жизни народов Предкавказья в изучаемый период;

- раскрыты особенности культуры и быта народов Предкавказья в XI-XIII вв.

Источниками изучения данной темы являются статьи, труды археологических экспедиций. Анализ литературы показал, что данная тема недостаточно освещена. Требует дополнительного анализа.

Кавказ тысячи лет хранит ценнейшие памятники древних культур, рассказывающие о далёком прошлом народов, которые приходили и уходили. Следы их жизни мы обнаруживаем в виде остатков древних поселений и погребений, в памятниках устного народного творчества, а также в особенностях традиций изучаемых народов.

Народы Предкавказья в XI-XIII вв. и их развитие.

Предкавказье – это природный регион России. Он прилегает к северному склону Кавказского хребта. С севера ограничен Кумо-Манычской впадиной, с запада – Азовским морем и Керченским проливом, с востока Каспийским морем. Протяжённость с запада на восток составляет более 900 км, ширина до 300 км.

Территория Предкавказья географически делится на следующие части:

- Западное Предкавказье (Кубано-Приазовская низменность, Прикубанская равнина, Таманский полуостров).

- Среднее (Центральное) Предкавказье (Ставропольскае возвышенность, Терско-Сунженская возвышенность, Пятигорье – Бештау, Машук, Железная, Развалка, Змейка).

- Восточное Предкавказье (Терско-Кумская низменность).

Климат в Предкавказье континентальный с умеренно мягкой зимой и тёплым солнечным летом.Территория Предкавказья лежит на скрещивании древних путей, связывающих прошлые цивилизации Европы и Азии. Она сохранила в своих недрах свидетельства различных культур, эпох и народов.

XI-XIII вв. – один из наиболее интересных периодов в судьбах народов Предкавказья. Уже к Xвеку по мере ослабления Хазарского каганата, происходит значительное усиление адыгов и алан.

Адыги (общее самоназвание предков современных адыгейцев, кабардинцев, черкесов) занимали западную часть Северного Кавказа, Прикубанье и часть Черноморского побережья. В византийских и русских летописях адыги были известны под названием «касоги».

В данный период возросло политическое значение Алании. Конец продолжавшейся в течение 200 лет политической, зависимости от хазар и приобретение самостоятельности способствовали как успехам в области экономической жизни, так и росту международного престижа Алании.

Письменные источники (византийские, арабские, хазарские, грузинские) говорят об Алании X—XI. вв. как о сильном государственном объединении. Аланы имели значительные военные силы, их «царь», судя по сообщениям авторов X—XI вв., принадлежал к числу сильных правителей того времени.

Огромную рольв развитии русско-северокавказских контактов во всех сферах — торгово-экономической, культурной, военно-политической — сыграло образование Тмутараканского княжества. Тмутараканское княжество было основано на Северо-Западном Кавказе, на Таманском полуострове, с центром в Тмутаракани. Территория княжества охватывала Восточный Крым, Таманский полуостров и, возможно, Нижнее Прикубанье. На территории княжества обитали разные народы: касоги, греки, хазары, аланы, русы, армяне. Население подвластной территории было обложено данью. Тмутараканское княжество оказывало сильное влияние на развитие экономики и культуры народов Северо-Западного Кавказа. Город Тмутаракань был крупным торговым и культурным центром. Тмутараканский порт связывал население Северо-Западного Кавказа с Русью, Византией и другими странами. Княжество играло также видную роль в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Сохранились немногочисленные сведения о взаимоотношениях Тмутараканской Руси и окружающего населения. Русские летописи и «Слово о полку Игореве» рассказывают о том, что в 1022 г. князь Мстислав Владимирович победил в единоборстве выступившего против него касожского князя Редедю. Но затем у Мстислава установились союзнические отношения с касогами.

Вторжение кипчаков (половцев) и захват ими во второй половине XI в. в южнорусских и северокавказских степей нанесли непоправимый удар Тмутараканскому княжеству. Под напором кочевников территория княжества постепенно сокращается, а с 1094 г. оно более не упоминается в русских летописях и, очевидно, в начале XII в. полностью лишается политической самостоятельности. В XII в. Таманский полуостров попадает под влияние Византии, здесь появляется византийский наместник.

В IX—X вв. в южнорусских степях господствовали кочевые племена печенегов и торков (узов — у византийских историков). В середине XI в. из Заволжья в Восточную Европу вторглись новые кочевые тюркоязычные племена — кыпчаки (кипчаки), впервые упомянутые Ипатьевской летописью под 1055 г., когда они появились на берегу Днепра. С этих пор кыпчаки (русскими летописями именуемые половцами) стали непосредственным и опасным соседом Руси. Частые набеги и войны перемежались периодами мирного сосуществования и даже сближения. Племенные союзы кыпчаков и прежде всего возникшее в степях Юго-Восточной Европы кочевое объединение половцев были одним из наиболее сильных военно-политических объединений тюркских племен в период между гуннским и монгольским нашествиями. Видимо, тогда же — около середины XI в.— кыпчаки появились и в степях Предкавказья.

Наиболее яркими и выразительными памятникам культуры кыпчаков являются каменные изваяния. Ареал кыпчако-половецких статуй (в археологии они получили название «каменных баб») на юге проходит на линии верховья Кубани — Пятигорск и Ессентуки — левобережье р. Кумы. Множество «каменных баб» известно на территории Ставропольского края. В район верховий Кубани группа явно тюркских статуй, обнаруживаемых по ущельям Кубани, Большого Зеленчука, Урупа, проникает в период господства кыпчаков в Предкавказье (XII в.). Вполне возможно, что эта группа изваяний свидетельствует о движении части тюрко-кыпчакского населения в зону лесистых предгорий и определенной роли этих тюрок в этногенезе карачаевцев и балкарцев. Пребывание этой группы кыпчаков в верховьях Кубани документируется также и курганными материалам, обнаруженными у аула Кубина и датируемыми ХІІ-ХIII вв. Письменный и археологический материал свидетельствует о том, что кыпчаки заняли на Северном Кавказе огромные пространства равнинного Предкавказья — от Нижнего Дона до Дербента. История взаимоотношений кыпчаков с аланами, адыгами, вайнахами в самых общих чертах восстанавливается по аланским материалам. Расселение кыпчаков в Предкавказье первоначально сопровождалось столкновениями и борьбой: кыпчаки захватили обширные пастбища, в том числе. Черные земли, жизненно необходимые аланам при господствовавшей отгонной системе скотоводства и после падения Хазарского каганата находившиеся под контролем алан. Не исключено, что та же картина наблюдалась и в степях Восточного Приазовья. После того как определилась граница между кыпчаками, адыгами, аланам и вайнахами по течению Кубани, Нижней Малке и Тереку (очевидно, в первой половине XII в.)политическое равновесие и началось взаимное сближение. В нем были заинтересованы обе стороны. Судя по всему, алано-кыпчакские отношения становятся отношениям союзников, и в дальнейшем кыпчаки и аланынеоднократно выступают совместно как на юге, так же на севере Кавказа.

Аланы и кыпчаки в X—X III вв. (до татаро-монгольского нашествия) принадлежали к числу наиболее крупных и важных политических сил, действовавших на Северном Кавказе. Многочисленные адыгские племена, по военному потенциалу не уступавшие аланам, политически были раздроблены и не имели внутреннего единства и военно-политического объединения.

Этническое и культурное общение народов Предкавказья в XI-XIII вв. происходило на разных стадиях их развития. Благодаря чему именно здесь сформировалась своеобразная самобытная культура, впитавшая в себя сотни различных этнических культурных традиций.

Хозяйство и социальный строй народов Предкавказья

в XI-XIIIвв.

Как письменные источники, так и археологический материал свидетельствуют о том, что X — начало XIII в. характеризуются развитием земледелия, скотоводства, садоводства, ростом и совершенствованием ремесла, подъемом городской жизни на всем Предкавказье.

Земледелие и скотоводство составляли экономическую основу производственной деятельности его населения. В развитии различных видов хозяйственной деятельности огромную роль играл, географический фактор (горы, предгорье и равнина, долинные зоны). Если основным видом хозяйственной деятельности в горных районах скотоводство и домашние промыслы, то равнина и предгорье ориентировались преимущественно на зерновые и садовые культуры, крупный рогатый скот, а горно-долинные районы — на садоводство, земледелие, крупный рогатый скот.

Со второй половины XI в. наблюдаются различные пути хозяйственного развития региона: равнинные районы восточной прикаспийской части Северного Кавказа, отличавшиеся в X веке высокоразвитой земледельческой культурой и наличием городской жизни, после прихода кыпчаков ориентированы полностью на скотоводческое хозяйство, в то время как для равнинно-предгорных районов Северо-Западного и Центрального Предкавказья XI — начала XIII вв. характерно продолжение развития земледельческих традиций [1;172].

Земледельческие традиции Центрального и Северо-Западного Предкавказья(равнинно-предгорных районов) не прерывались. Характерно, что в. ХI-ХIII вв. городища покрывают густой сетью именно равнинную и предгорную зоны Алании, фиксируя тем самым непрерывное и последовательное развитие земледельческой культуры на протяжении не менее пяти столетий. Густая сеть раннесредневековых городищ покрывает также территорию верховьев Кубани и Зеленчуков в Ставрополье, долины рек Сунжи, Кумы, правобережья Терека.[4;52].

На названных выше городищах и других многочисленных селищах обнаружены различные виды земледельческих орудий: железные серпы (они найдены как в равнинных, так и в горных зонах), каменные ступки для измельчения зерна, многочисленные каменные жернова, огромное количество крупных глиняных сосудов-зернохранилищ, много зерновых ям, иногда с остатками зерна. Основными культурами были зерновые: просо, пшеница, овес, ячмень. Зерна этих растений встречаются при исследовании археологических памятников. Так, например, на Адиюхском городище обнаружено большое число зерен проса, а также пшеницы, ячменя. [5; 237].

Среди разнообразных сельскохозяйственных орудий особую ценность представляет плужный железный нож (Адиюхское городище). Эта находка — свидетельство наличия усовершенствованного плуга. У Кызбурунского городища в Кабардино-Балкарии был найден клад железных предметов (XI—XIII вв.), в состав которого входил большой лемех весом более 8 кг. Такой лемех мог принадлежать тяжелому колесному плугу, приводимому в движение несколькими парами волов. Такие колесные плуги могли употребляться только в наиболее сильных хозяйствах. Основная масса крестьян-общинников обрабатывала землю с помощью более примитивной и легкой сохи с железным сошником. К периоду раннего средневековья можно отнести и появление террасных полей в Центральном Предкавказье, однако вопрос этот еще плохо изучен.

Важное место в земледельческой деятельности народов Предкавказья в XI—XIII вв. занимало садоводство и виноградарство. Следы оросительных каналов обнаружены в верховьях Большого Зеленчука, Теберды, Марухи. В горно-долинной зоне садоводство также имело место. Например, Абу Хамид Ал-Гарнати (ум. в 1169 г.) пишет: «Много у них всяких благ, таких, как мед, масло и фрукты в их долинах»[5;233]. Вплоть до татаро-монгольских походов на территории Алании виноградарство и садоводство было широко представлено: «В ней растут виноград, гранат, айва, яблоки, груши, абрикосы, персики и орехи»[5; 234].

Важную роль в экономике наряду с земледелием играло отгонное скотоводство. Эта система являлась рациональной и выгодной формой хозяйствования, поскольку давала возможность основной части населения заниматься оседлым хозяйством, а относительно немногочисленной группе пастухов - отгоном и содержанием больших стад мелкого рогатого скота.

В производственной деятельности населения значительную роль играли домашние промыслы и ремесло. Обработка шерсти, кожи, изготовление тканей, одежды, обуви, войлока, бурок, сельскохозяйственных орудий, изделий из дерева, гончарное производство, ковроткачество были существенным дополнением домашнего хозяйства, служили удовлетворению собственных нужд этого хозяйства.

Одним из важнейших ремёсел была металлообработка на основе местной добычи железа, меди и других металлов. Неоднократные находки остатков печей для плавки руды, глиняных сопл для металлургических горнов, льячек для разливки жидкой бронзы и большого количества шлаков железа, а также цветных металлов — золота, серебра, меди - явное свидетельство местной выработки металлов. Масса орудий труда, оружия, предметов домашнего обихода изготовлялась из железа, добывавшегося из местных железорудных месторождений. Все это определило ведущее место кузнечного дела в ремесленном производстве.

Кузнецы владели также технологией производства стали. Сабли, обнаруженные на территории Алании, имели наварные стальные клинки с максимальной твердостью лезвия, что требовало от кузнецов высокого мастерства и опыта. При изготовлении некоторых видов оружия большое внимание уделялось не только боевым качествам и практической надежности, но и внешнему художественному оформлению. Так, некоторые северокавказские сабли XI—XIII вв. (Змейская, Рим-Гора, Колосовка, Дузукале и др.) можно считать замечательным образцами не только оружейного, но и ювелирного искусства.

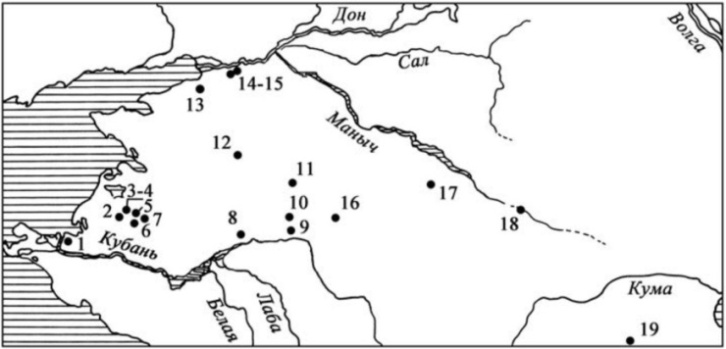

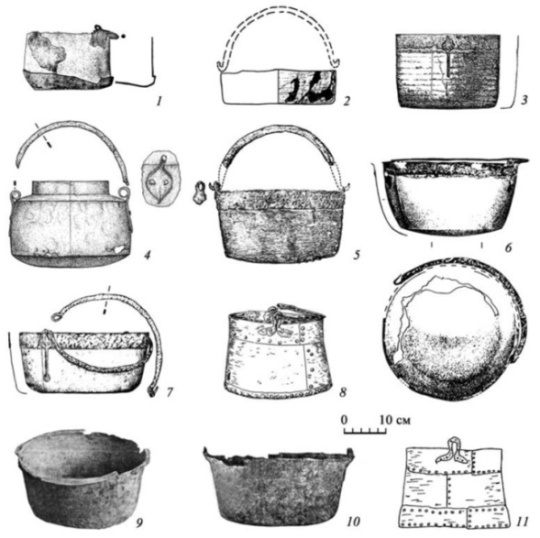

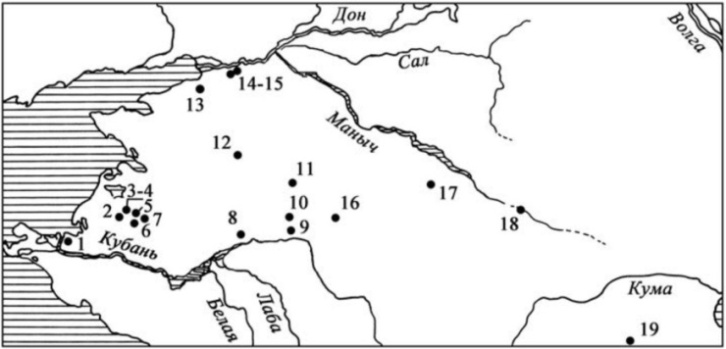

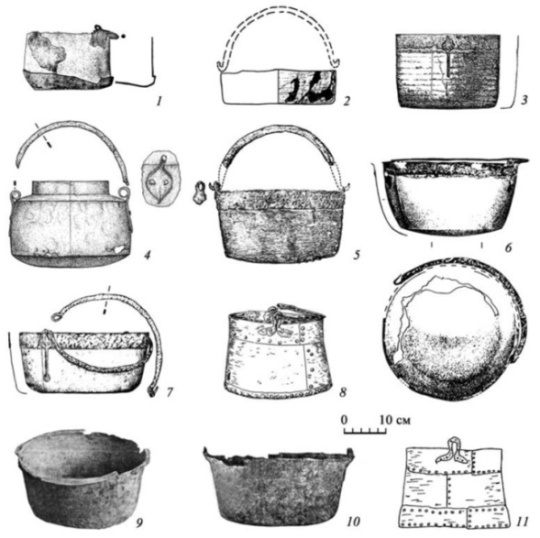

Самостоятельной отраслью ремесленного производства была также обработка цветных металлов, имеющая глубокие традиции. Большое число бронзовых котлов, обнаруженных на Кубани, Ставрополье и других районов Предкавказья, является вещественным подтверждением этого. Некоторые из разновидностей этих котлов (полусферические, открытого типа) датируются XI—ХІVвв. Бронзовые котлы – это одна из групп погребального инвентаря кочевников Степного Предкавказья (Под которым мы понимаем территории между предгорьями Кавказа на юге и р. Дон и Маныч на севере).К настоящему времени из 220 погребений кочевников XI–XIV вв., выявленных в Степном Предкавказье, известны 19 погребений, где они были обнаружены [2;280].

Находки котлов в погребениях кочевников XI–XIV вв.

Степного Предкавказья

.

Котлы из погребальных памятников XI–XIV вв. изготовлены из листов бронзы (меди), соединенных между собой либо прокованным швом (простым или выполненным в сложной технике соединения швов), либо заклепками.

Котлы из погребений кочевников

XI–XIV вв. в Степном Предкавказье.

Котлы в погребениях Предкавказья во всех случаях находились в ногах погребенных. Известно, что котлы встречаются не только в мужских, но и в женских погребениях. Наличие котла демонстрировало высокое социальное (еще при жизни) положение его владельца. Как предмет погребального инвентаря котел символизировал принадлежность погребенного к представителям родовой и племенной аристократии. Эти выводы подтверждаются и находками в комплексах с котлами иных категорий инвентаря, указывающих на явно высокий статус умершего (значительное количество оружия – в мужских погребениях и изделия из драгоценных металлов – в женских). Отсюда следует, что мужские погребения с котлом принадлежали родоплеменным вождям; женские погребения с котлом принадлежали вдовам-регентшам, наделенным властными полномочиями и осуществлявшим управление своим родом или племенем [2;286].

Народы Предкавказья достигли замечательных успехов в изготовлении разнообразных и многочисленных ювелирных изделий. Всевозможные бронзовые, серебряные, золотые и позолоченные нашивные бляшки, подвески, нательные кресты, зеркала, пряжки, бубенчики-застежки, булавки, серьги, туалетные ложечки, ногтечистки, флакончики, браслеты, перстни и бусы из цветных металлов, стекла, из различных минералов - таков неполный перечень продукции средневековых ювелиров, обнаруженной во многих погребениях. При изготовлении предметов ювелирного ремесла применялись различные приемы - литье, ковка, чеканка, штамповка, паяние, зернение, золочение (в том числе и амальгамное), гравировка, инкрустация.

Высокого уровня достигло гончарное производство. Ведущее место в материалах бытовых памятников занимает кухонная посуда, часть которой еще изготовляли вручную в условиях домашнего хозяйства.

Строительное дело развивалось по двум направлениям — возведение оборонительных сооружений (крепости, башни) и строительство памятников гражданской архитектуры (жилые дома, хозяйственные помещения, мосты), а также культовых сооружений (мечети, церкви, часовни, святилища). О высоком уровне строительного дела свидетельствуют сохранившиеся памятники — целые комплексы жилых, хозяйственных, производственных построек, оборонительных сооружений (Лытыт, Нижний Чегем, Адиюх, Гиляч, Нижний Архыз, Тпиг) и культовых построек (Зеленчукские и Верхнекубанские храмы, храмы Тхаба-Ерды, Алби-Ерды и Таргимский, мечети в Кара-Кюре, Кала-Корейше, Рича).

Значительное развитие получило ткачество. Высококачественные ткани производились у адыгов. Со слов Ал-Масуди, в стране кашаков (касогов) «производятся различные ткани из льна того сорта, который именуется „тала“ (золото) и который более тонок и носок, чем сорт „дабики“... один обрез его стоит 10 динаров, и он вывозится в соседние страны ислама»[5;238].

Большую роль в экономической жизни Предкавказья играла торговля: местная и международная. Северный Кавказ был связан с соседними и отдаленными странами системой путей, по которым осуществлялись как торговые операции, так и военные походы. Немаловажное значение имели также и морские пути по Каспийскому морю и Черному. [5;239].

Ассортимент ввозимых и вывозимых предметов торговли был весьма разнообразен. Из Византии поступала керамика, шелковые ткани, стеклянные сосуды, браслеты, перстни, бусы из полудрагоценных камней, украшения из металла и кости, предметы христианского культа, монеты. Из Руси привозились некоторые виды крестов, пряжки, серьги, пряслица,а из Крыма - амфоры с вином, некоторые виды стеклянных браслетов. Через Русь поступал на Кавказ и янтарь. Отчетливо прослеживаются связи с Малой Азией, Ближним Востоком, особенно с Сирией и Ираном. [2;162].

Наряду с международной торговлей существовала местная торговля, связывавшая между собой отдельные районы Северного Кавказа. Обмен между отдельными, иногда отдаленными районами носил регулярный характер; ориентация отдельных районов на преимущественное развитие земледелия и скотоводства играла здесь важную роль. В целом внутренний рынок был узок - это было следствием господства натурального хозяйства.

Важнейшим, но малоизученным является вопрос о социальных отношениях, об уровне социально-экономического развития Предкавказских обществ. Хотя представляется еще невозможным проследить общие закономерности развития Северного Кавказа в целом, все же можно считать доказанным, что хозяйственные успехи, дальнейшие сдвиги в области земледелия, скотоводства, ремесла неизбежно влекли за собой дальнейшие сдвиги в области социальных отношений.

Известно, что в XI—XIII вв. уже существовало сложившееся в основных своих чертах раннефеодальное общество. Структура этого общества в письменных источниках отражена чрезвычайно скупо. Достоверно мы можем говорить лишь о наличии определенной социальной иерархии у господствующего класса феодалов: известны «цари», «владетели» - багатары, которые являлись, очевидно, политическими вождями. Будучи верховным правителями, они устанавливали во многих случаях наследственную форму передачи власти.

Вслед за правителями шли близкие родичи правителя и другие представители правящего дома; вслед за ними военно-служилая знать, верхушка духовенства, торгово-ростовщическая знать, верхушка деревни. Опорой феодальных правителей в их борьбе за власть, за сохранение и упрочение своего господства над зависимым населением, в борьбе за перераспределение земельной ренты и против центробежных тенденций служили дружины и военно-служилая знать. Получая за службу определенные земельные участки, она была заинтересована в сильной власти и поэтому поддерживала правителей.

Ценнейшим источником информации о древнем быте алан служит нартский эпос, который часто именуют энциклопедией осетинской жизни. Согласно преданиям, нарты принадлежали трём родам, состоявшим в родственных отношениях. Но они жестоко враждуют, что характерно для военно-дружинного строя. Общественные дела решаются ими на ныхасе - народном собрании. Излюбленное занятие героев эпоса – военные походы. Воинская идеология и рыцарская этика служат главными критериями оценки и друзей и соперников. Лучшими качествами считаются доблесть в бою, воздержанность в пище и уважение к женщине [6;107].

Огромную роль в жизни средневекового Северного Кавказа играла сельская община. Жизнь крестьянина, как и жизнь ремесленника, оставалась в источниках в тени. Арабские источники упоминают только о категории крестьян-издолыциков, наиболее бесправной части крестьянства. Издольщики обозначены двумя терминам («музара» и «акара»).Одни имеют свой клочок земли, инвентарь, но в силу, малоземелья вынужденные арендовать землю, другие совершенно лишены средств производства. Значительное место среди сельского населения занимало лично свободное крестьянство, владевшее участками земли.

Одной из особенностей развития экономических отношений в данном регионе было то, что они развивались при сохранении немаловажной роли рабства. Рабство не стало основой производственных отношений, однако играло заметную роль и в экономике (домашнее рабство), и в процессе роста богатств знати (продажа рабов). Труд рабов находил применение в домашнем хозяйстве, использовался в ремесле, в тяжелых сельскохозяйственных работах. Местные правители совершали взаимные нападения, и захват рабов занимал в этих акциях немаловажное место.

Таким образом, развитие народов Предкавказья в период раннего средневековья имело свои особенности (медленные темпы этого процесса, устойчивость, а иногда и рост значения сельской общины, отсутствие крупного собственного хозяйства феодалов, основанного на барщинном труде, почти полное господство натурального хозяйства, слабые формы внеэкономического принуждения, огромное влияние внешних факторов, прерывавших самостоятельное развитие северокавказского общества).

3. Культура и быт народов Предкавказья в XI-XIIIвв.

Разнообразные и многочисленные археологические данные вместе сохранившимися письменными памятниками дают представление о многих сторонах быта и культуры Предкавказья в XI—XIII вв.

Среди памятников материальной культуры наибольшую ценность представляют бытовые объекты — городища, селища, жилища и т. п. Бытовые памятники Восточной Алании, кроме селищ, представлены большим количеством «земляных» городищ, расположенных группами или цепью на удобных плоских возвышенностях, в надпойменных террасах рек или у оврагов. Подобные же городища известны также в других районах Центрального Кавказа (Змейское, Киевское, Октябрьское, Гвардейское, и многие другие).

Жилища в Восточной Алании в основном представляли собой небольшие прямоугольные в плане полуземлянки или легкие турлучные постройки с обмазанными глиной стенами и полом, посередине которых устраивались глинобитные очаги или простые очажные ямы (Змейское, Кубинское, Лечинкайское, Советское, Хамидиевское и др.). В XI—XIII вв. были известны и жилые постройки из самана (Змейское).

Иными признакам характеризуются памятники материальной и духовной культуры Западной Алании (верховья Кубани), где, помимо ираноязычных алан, проживали довольно многочисленные тюркоязычное население (булгары и половцы) и автохтонные племена — носители кавказской речи.

Некоторые из городищ Западной Алании также состоят из нескольких разделенных рвами частей. Как правило, такие городища построены из камня и находятся на высоких скальных плато и мысах. Среди бытовых памятников Пятигорья и верховьев Кубани выделяются своими крупным размерами такие города-крепости, как Хумаринское, Рим-Горское, Нижне-Архызское городище.Известны селища открытого типа, расположенные на берегах рек или поблизости от них (Тлюстенхабльское, Бжегокайское, Усть-Псекупское, Убинское, Колосовское, Армавирское), а в Причерноморье — на высоких мысах (Мысхако, Дооб-Солицедар).Жилища Западной Алании строились в основном из камня, нередко «были многокамерными, а иногда и двухэтажными (Нижний Архыз, Гиляч, Инджир-Гата). Но встречались здесь, особенно на селищах, и турлучные жилые постройки.

Жилища в таких городищах и селищах представляли собой прямоугольные в плане глинобитные и турлучные постройки с очажными ямами и глинобитными печами на деревянном каркасе. На Таманском городище дома построены на каменном фундаменте, но стены у них также глинобитные. Каменные крепости, храмы, монастырские комплексы и другие сооружения распространены в основном на Черноморском побережье — район Сочи, Мзымта, Адлер, Красная Поляна, хотя в меньшем количестве, известны они и в более восточных районах (например, церковь у станицы Белореченской).

На обширных просторах Предкавказья, преимущественно к северу от Кубани и Терека, в рассматриваемый период развивалась своеобразная культура кочевых тюркоязычных племен — булгар, хазар, а со второй половины XI в.— половцев (кыпчаков, куманов).

Культура половцев Северного Кавказа пока еще изучена слабо. Но по всем признакам она мало отличалась от культуры других половецких племен Восточной Европы, которая хорошо освещена в источниках. Судя по рисункам-миниатюрам Радзивилловской летописи, а также сообщениям Плано Карпини, В. Рубрука и других авторов, жильем для половцев служили в основном разнотипные кибитки: ульевидные, которые ставились на землю; сооружения из досок и бревен в виде навеса, устанавливаемые, очевидно, на зимовищах; относительно легкие палатки или вежи на двух и четырехколесных повозках, в которых они часто кочевали с семьями.[1; 174].

Довольно подробное описание жилища кочевников дает Плано Карпини: «Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху... имеется круглое окно... для выхода дыма, стены же и крыша покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока. Некоторые ставки велики, а некоторые небольшие — сообразно достоинству и скудости людей»[1; 174].

Значительные навыки и знания требовались и при строительстве некоторых видов погребальных памятников — катакомб, гробниц, склепов. Великолепным образцом высокого мастерства художников-камнетесов того времени можно считать древний дольменообразный склеп на р. Кривой в Западной Аланин. Он сооружен из девяти тщательно обработанных и точно подогнанных плит и снаружи уже в эпоху Средневековья сплошь покрыт изображениями людей, собак, оленей, птиц крестов и т. Подобные арефакты были найдены и в других местах Предкавказья и Прикубанья (Гиляч, Теберда, Рим-Гора, Малый Зеленчук, Верхний Чегем, Безенги, р.Баксан и др.).

Керамическое производство оставило также огромное количество вещественных доказательств своего совершенствования. В быту очень широко использовались весьма разнообразные по формам и назначению керамические изделия, и особенно глиняная посуда - разнотипные кувшины, горшки, чарки, кружки, миски, пифосы. Резко повышается качество гончарных изделий, что объясняется широким распространением гончарного круга, появлением усовершенствованных гончарных печей.

Вместе с проникновением тюркского этноса в Предкавказье наблюдается распространение монументальных каменных статуй. Особого внимания заслуживают каменные статуи X—XII вв. из верховьев Кубани, которые принадлежали тюркоязычным племенам, жившим здесь до появления половцев (станицы Преградная, Сторожевая, Исправная, Зеленчукская, р. Бежгон и др.). Эти статуи свидетельствуют не только о высоком мастерстве камнетесов, но и дают определенное представление об одежде, вооружении, верованиях тюрок Северного Кавказа. Замечательными памятниками изобразительного искусства являются половецкие «каменные бабы» — монументальные скульптурные изображения женщин и мужчин из камня, олицетворявшие умерших предков.

Становление и развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа сопровождались распространением у них монотеистических религий. В XI—XIII вв. процесс христианизации значительно усилился и происходило это при активной роли многих христианских государств: Византии, Грузии, Руси (Тмутараканское княжество). В ХI—ХІII вв. часть адыгов Северо-Западного Кавказа продолжала исповедовать христианство, поддерживая духовные связи с Византией. В XI—XIII вв. на Северо-Западном Кавказе строились и функционировали церкви, бесспорно, обслуживавшие адыгское население, но сохранившиеся памятники единичны. В X—XI вв. крупным очагом христианства на Кавказе была Тмутаракань, несомненно, оказывавшая культурно-религиозное влияние на соседние адыгские племена. В рассматриваемое время все большую роль во всех областях жизни народов Северного Кавказа начинает играть ислам.

Вместе с тем следует иметь в виду, что в христианство или в ислам было обращено меньшинство населения. Население оставалась в основном языческой. Многие из адыгских племен придерживались языческих верований. В частности, Ал-Масуди писал о кашаках: «Этот народ исповедует религию магов». Венгерский миссионер Юлиан (XIII в.) рассказывал, что зихский князь имел 100 жен, хотя сам был христианином, а жители Алании «представляют смесь язычников и христиан»[1;177]. Об этом также свидетельствуют данные археологии. Разнотипность конструкции могильных сооружений, характер погребального обряда, многочисленность вещей, сопровождавших покойников в «потусторонний мир», - все это говорит о том, что жители рассматриваемой территории продолжали придерживаться в основном языческих верований. Господствующей религией у половцев был шаманизм, основные черты которого проявлялись в поклонении вещам, волхвовании, вере в добрых и злых духов, культе предков и животных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что XI–XIII в. - один из наиболее интересных периодов в судьбах народов Предкавказья. Здесь прослеживается дальнейшее развитие производительных сил, расцвет земледелия, скотоводства, подъем ремесла и торговли. Усиливаются экономические, культурные, военно-политические контакты народов между собой и с другими народами. Переживает подъем городская и международная торговля, все больше распространяется земледелие и используются под пашню, новые земли, растет террасное земледелие.

В связи с этим изменялось сложившееся соотношение между различными видами хозяйственной деятельности проживавших здесь народов. Эти изменения не могли не сказаться на социальных отношениях в оседлых коллективах. Они содействовали дальнейшему экономическому развитию, усиленному земледельческому освоению ряда равнинных районов Предкавказья. В области общественных отношений этот период характеризуется дальнейшими сдвигами в процессе разложения родоплеменных отношений, протекавшим с различными в отдельных частях региона интенсивностью, уровнем развития социальных противоречий.

Рассматриваемый период начался для народов Предкавказья при благоприятных внешнеполитических обстоятельствах. В начале X в. адыгские и аланские земли сбросили хазарское иго. Одновременно этот период характеризуется установлением первых контактов между Русью и народами Северного Кавказа - тех связей, которые впоследствии сыграли огромную роль в истории региона.

В то же время, после вторжения монголо-татар в Предкавказье в XIII веке собственно аланские памятники уже не известны, катакомбные могильники исчезают. Всё это говорит о том, что после монголо-татарского нашествия на Северном Кавказе происходят огромной важности исторические перемены, связанные с изменением этнографии края.

ЛИТЕРАТУРА.

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в./Под ред. Л.С. Нарочницкого— М.: Наука, 1988.—544c.

Чхаидзе В. Н. Котлы из погребений кочевников XI–XIV вв. в Степном Предкавказье // Краткие сообщения ИА РАН (КСИА). 5015. Вып. 237. с. 280-291.

Анфимов И. Н., Зеленский Ю. В., 2002. Половецкие погребения из Восточного Приазовья // Историко-археологический альманах / Армавирский краеведческий музей. Вып. 8. Армавир; М. С. 68–71.

Кузнецов В.А. Алания в X-XIIIвв. – Орджоникидзе: ИР, 1971.

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. – М., Л.,1941. Т.2.– 307с.

Чубинова Т.В. Особенности духовной культуры народов Центрального Предкавказья IX–XIII веках.//Журнал «Кант». №4(13) декабрь 2014. Ставрополь: Ставролит, 2014. Стр.105-107.

Северный Кавказ в древности и средние века /Под ред. В.И. Марковина. – Москва: Наука, 1980. – 272с.

Археологические раскопки в районе Змейской Северной Осетии/Труды археологической экспедиции 1953-1957 гг. – Орджоникидзе: Северо-Осетинское книжное издательство, 1961.-135с.