СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Паспорт образовательной программы электронного обучения "Вестники Оренбуржья"

В рамках проекта-победителя грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» была создана электронная образовательная площадка «Вестники Оренбуржья». Цель создания площадки – помощь педагогам, детям и молодежи в изучении православного краеведения средствами электронного обучения.

Просмотр содержимого документа

«Паспорт образовательной программы электронного обучения "Вестники Оренбуржья"»

В рамках проекта-победителя грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019» была создана электронная образовательная площадка «Вестники Оренбуржья». Цель создания площадки – помощь педагогам, детям и молодежи в изучении православного краеведения средствами электронного обучения.

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с использованием информационно - образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие участников образовательного пространства.

Цель электронного обучения на площадке «Вестники Оренбуржья» – предоставление пользователям возможности знакомства с православным краеведением непосредственно по месту жительства или временного их пребывания с использованием электронных образовательных технологий.

Главным в электронном обучении является самостоятельная интерактивная и контролируемая интенсивная работа пользователя с учебными материалами, включающими в себя видео лекции, слайды, методические рекомендации по изучению вопросов православного краеведения и выполнению контрольных заданий, контрольные и итоговые тесты.

Основные преимущества электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий:

Свобода доступа — обучаемый занимается практически в любом месте, без отрыва от основной работы. Способ обучения позволяет преподавателям и пользователям находиться на значительном расстоянии друг от друга, в том числе в разных городах и странах.

Гибкость обучения — продолжительность изучения вопросов слушатель выбирает сам, полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности и потребности, может возвращаться по нескольку раз к отдельным темам, может пропускать отдельные разделы, затем возвращаться и т.д. Доступ к учебным материалам осуществляется в любое время суток и учебного периода.

Технологичность - обучение с использованием современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного взаимодействия студента с обучающей системой.

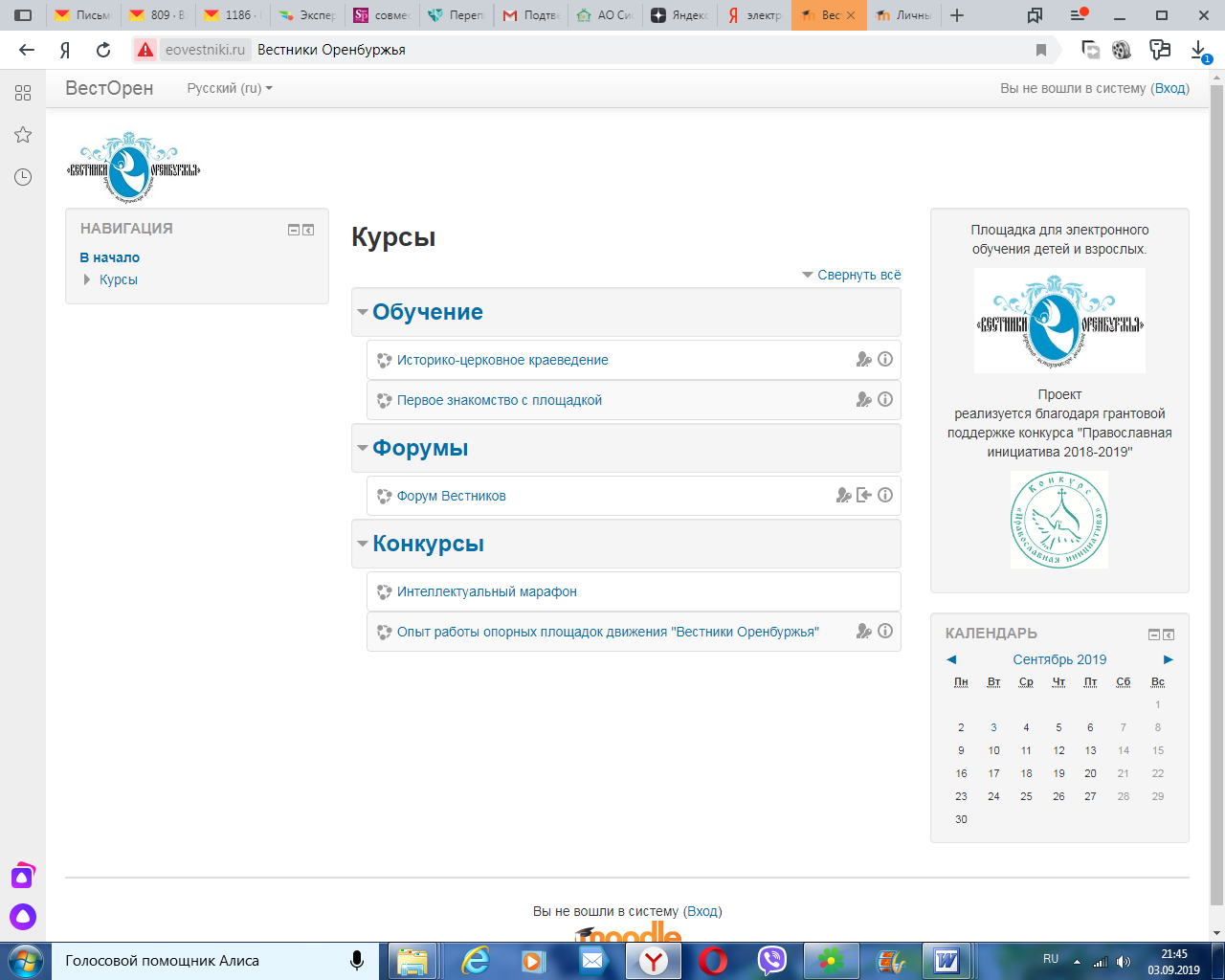

Реализуемый культурно-образовательный проект направлен на организацию учебно-исследовательской церковно-краеведческой деятельности учащихся образовательных учреждений Оренбургской области и популяризацию культурно-исторического наследия Православия силами областного церковно-краеведческого движения «Вестники Оренбуржья» с использованием электронного обучения на платформе moodle, которая выступит интегратором или связующей нитью всех элементов проекта.

Электронная площадка проекта по организации областного краеведческого движения «Вестники Оренбуржья» создавалась для реализации электронного обучения в рамках подготовки участников движения «Вестники Оренбуржья» к учебно-исследовательской деятельностиобучающихся по историко-церковному краеведению и к написанию ими исследовательских работ.

При этом под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. (ФЗ «Об образовании в РФ»)

Работа с электронными образовательными ресурсами развивает важнейшие для современного человека компетенции поиска и анализа полезной информации, гарантирует оперативный доступ к образовательным ресурсам и услугам, повышает эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса, его качество и доступность.А качество и доступность образовательного процесса в материально-техническом плане заключается в использовании платформы moodle, что в переводе означает – модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (оболочка). Фактически, moodle - это пакет, который обычно определяют как систему управления курсами или систему управления обучением,являющийся веб-приложением, расположенным на сервере и доступ к нему осуществляется через браузер.Основа работы в такой оболочке – графический интерфейс и разнообразие средств взаимодействия, с помощью которых организуется просвещениедетей и взрослых на расстоянии по вопросам историко-церковного краеведения.

На электронной площадке «Вестники Оренбуржья» можно работать с различными ресурсами. Остановимся более подробно на особенностях работы на этой площадке.

Регистрация на площадке

Для регистрации на площадке «Вестники Оренбуржья» необходимо направить заполненную по ниже представленной форме анкету в отдельном файле на электронную почту отдела религиозного образования и катехизации Оренбургской епархии [email protected]

| Фамилия |

|

| Имя Отчество |

|

| Адрес электронной почты |

|

| Населенный пункт |

|

| Район |

|

| Учитель/ученик (указать) |

|

| Контактный телефон |

|

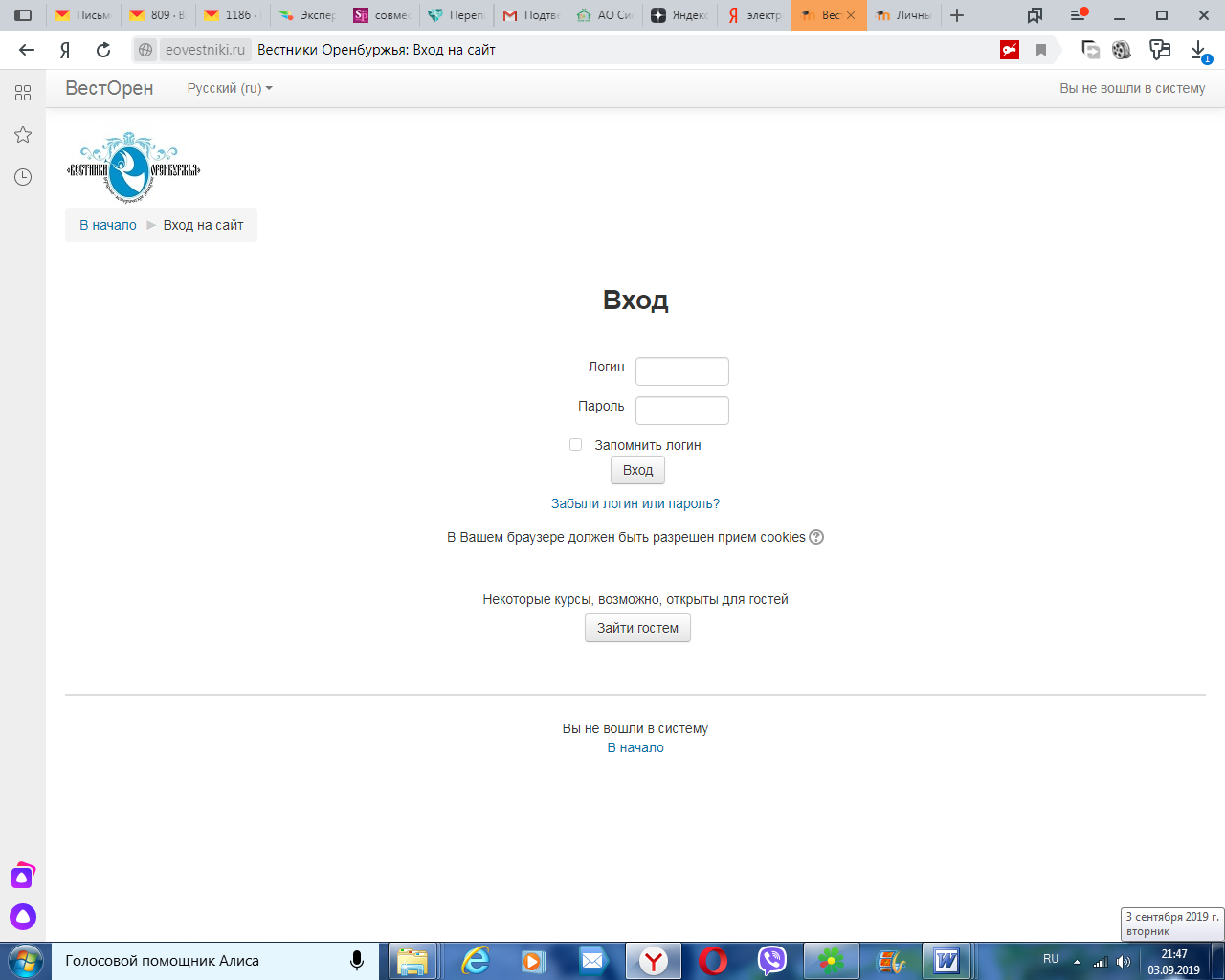

После регистрации на указанный Вами в анкете электронный адрес будут высланы логин и пароль. Далее необходимо зайти на площадку.

Алгоритм перехода на электронную площадку

«Вестники Оренбуржья»:

1 шаг – Открыть сайт прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Оренбурга (oren-pokrov.prihod.ru)

2 шаг – Зайти на страницу «Вестники Оренбуржья»

3 шаг – Перейти по гиперссылке Площадка «Вестники Оренбуржья»

Потом, используя логин и пароль, необходимо зайти в Личный кабинет.

Ввести логин и пароль

Работа в Личном кабинете

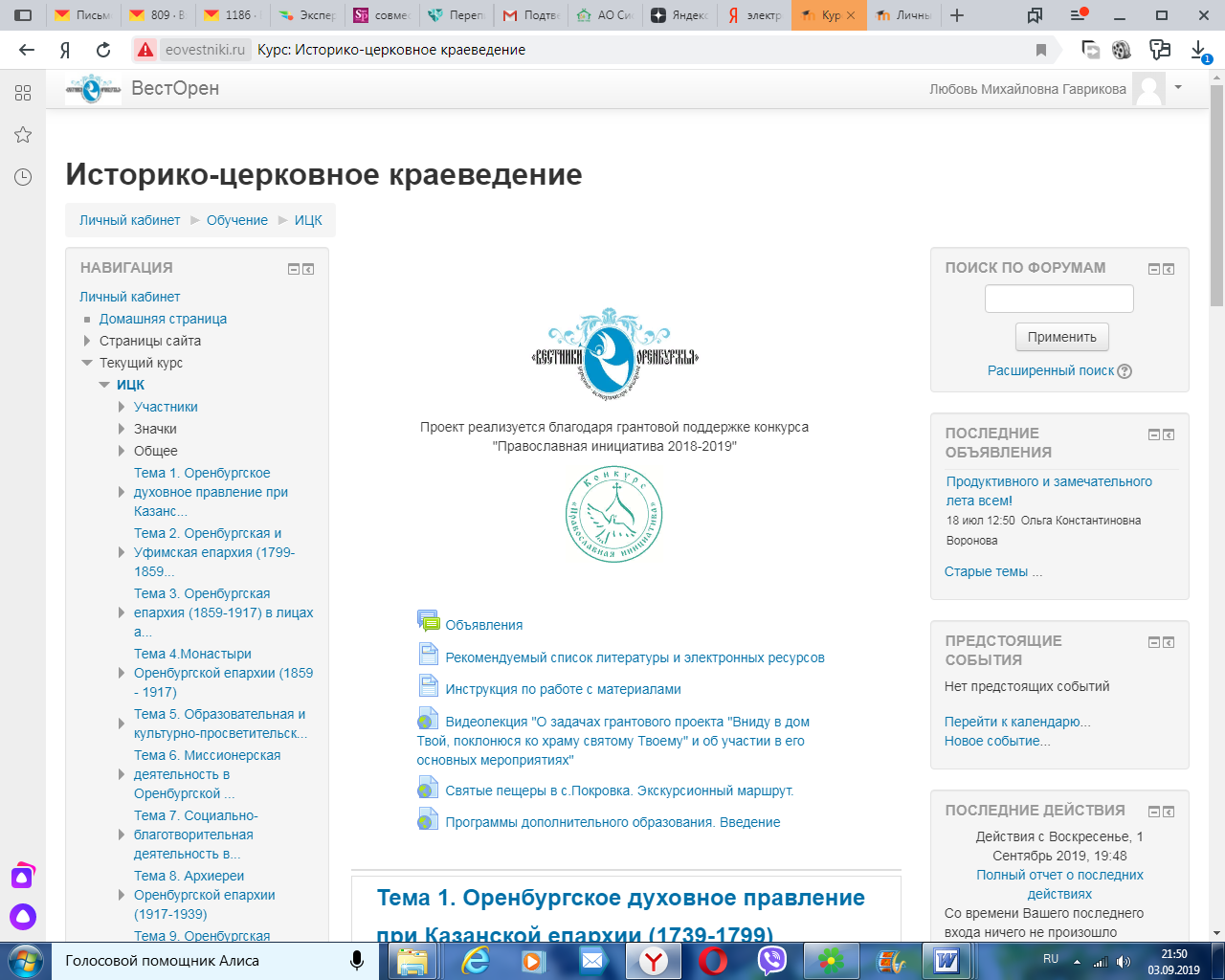

При выборе гиперссылки «Историко-церковное краеведение» откроется окно с темами курса.

Каждая тема для прочтения открывается после выбора соответствующей гиперссылки в вертикальном левом меню.

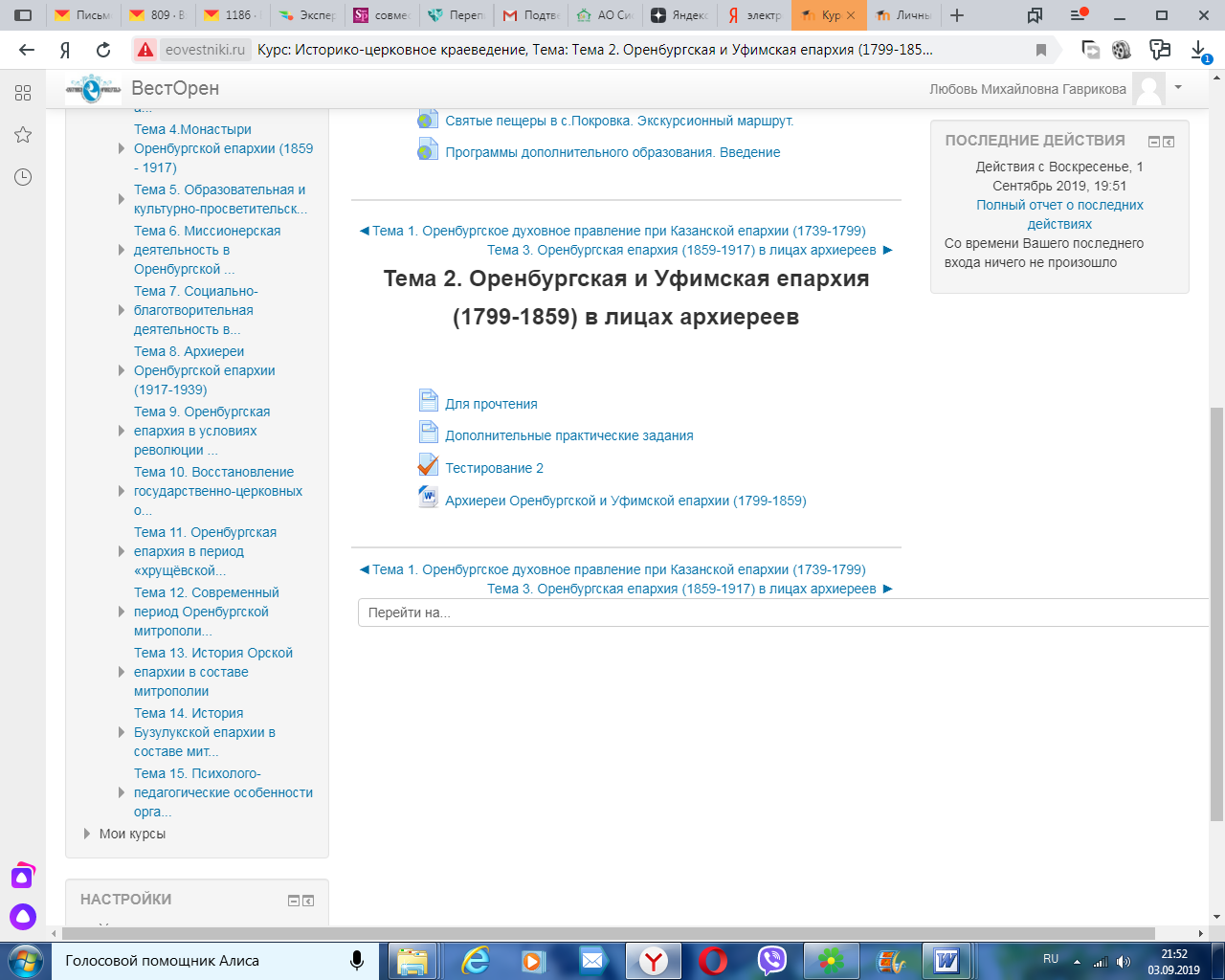

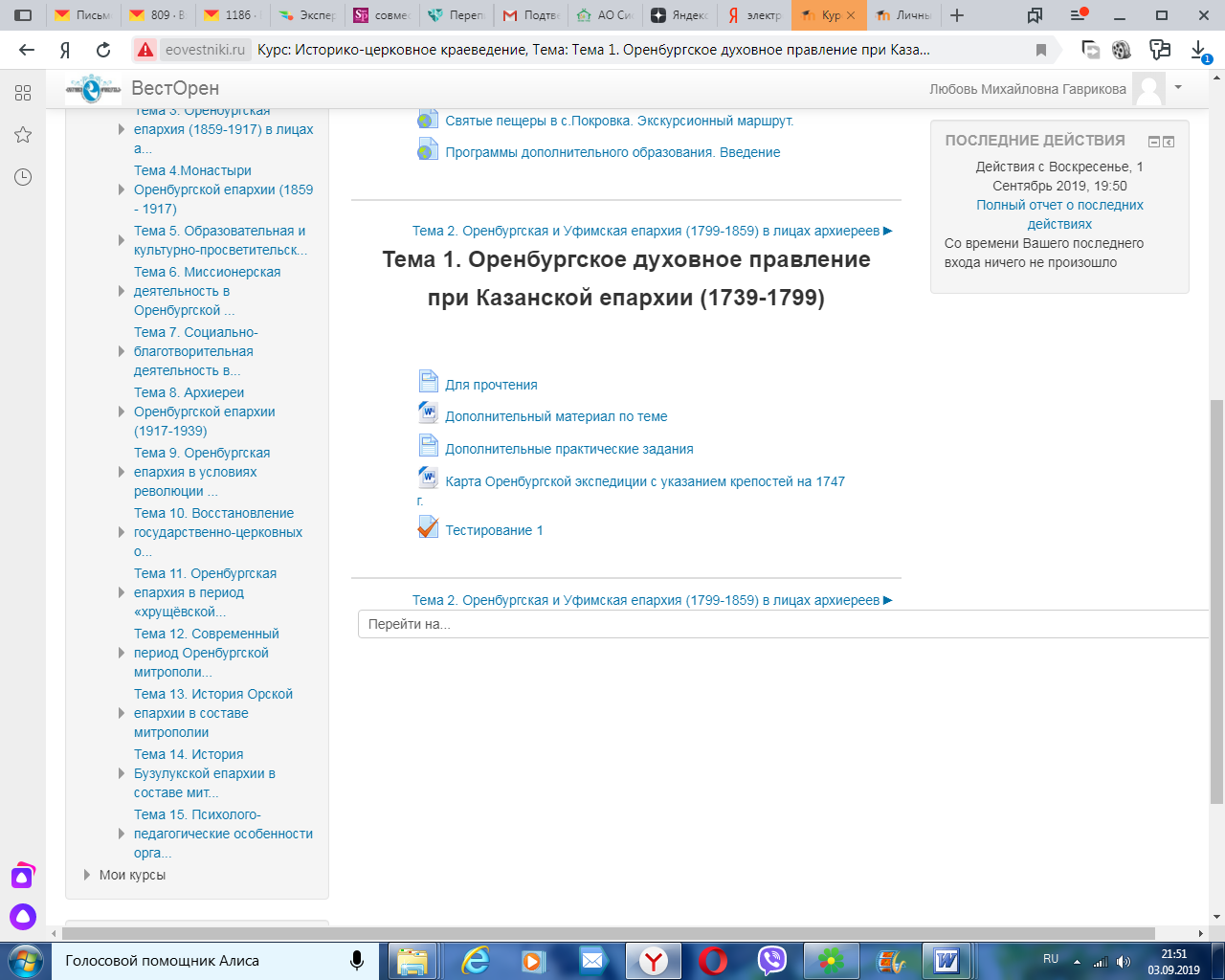

Материалы каждой темы различны. Это обязательный минимум, который в каждой теме отражен как «Для прочтения», так и дополнительные материалы, которые имеют одноименное название (к примеру, «Дополнительные материалы по теме» или «Дополнительные практические задания») или тематическое (к примеру, «Архиереи Оренбургской и Уфимской епархии (1799-1859)»).

Материалы, размещенные на площадке «Вестники Оренбуржья», различны по формату. Это и web-страницы, открывающиеся после выбора соответствующей гиперссылки. Например, материал под названием «Для прочтения». Это и текстовые документы для скачивания. Например, «Карта Оренбургской экспедиции с указанием крепостей на 1747 г.».

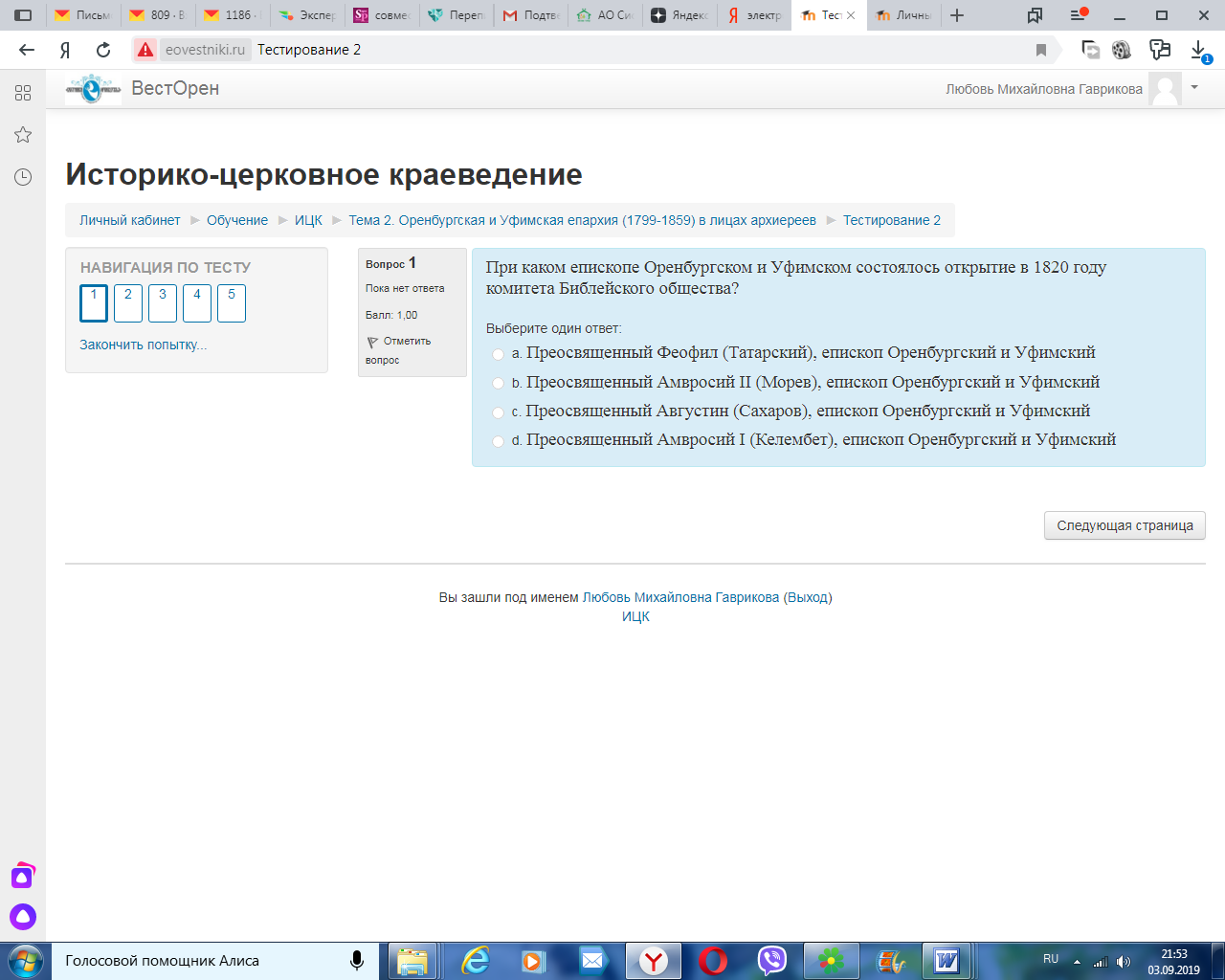

После рассмотрения обязательного минимума и /или дополнительного материала по желанию разработчиками предлагается проверить свои силы тестированием. После выбора соответствующей гиперссылки![]() открывается окно с приглашением начать тестирование.

открывается окно с приглашением начать тестирование.

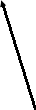

После выбора начала тестирования предлагаются по вопросы по каждой теме.

Номер вопроса, максимальное число баллов за правильный ответ

Поле с вопросом и вариантами ответов

Переход к следующему вопросу

На первые два вопроса дан уже ответ. Сейчас на экране 3 вопрос.

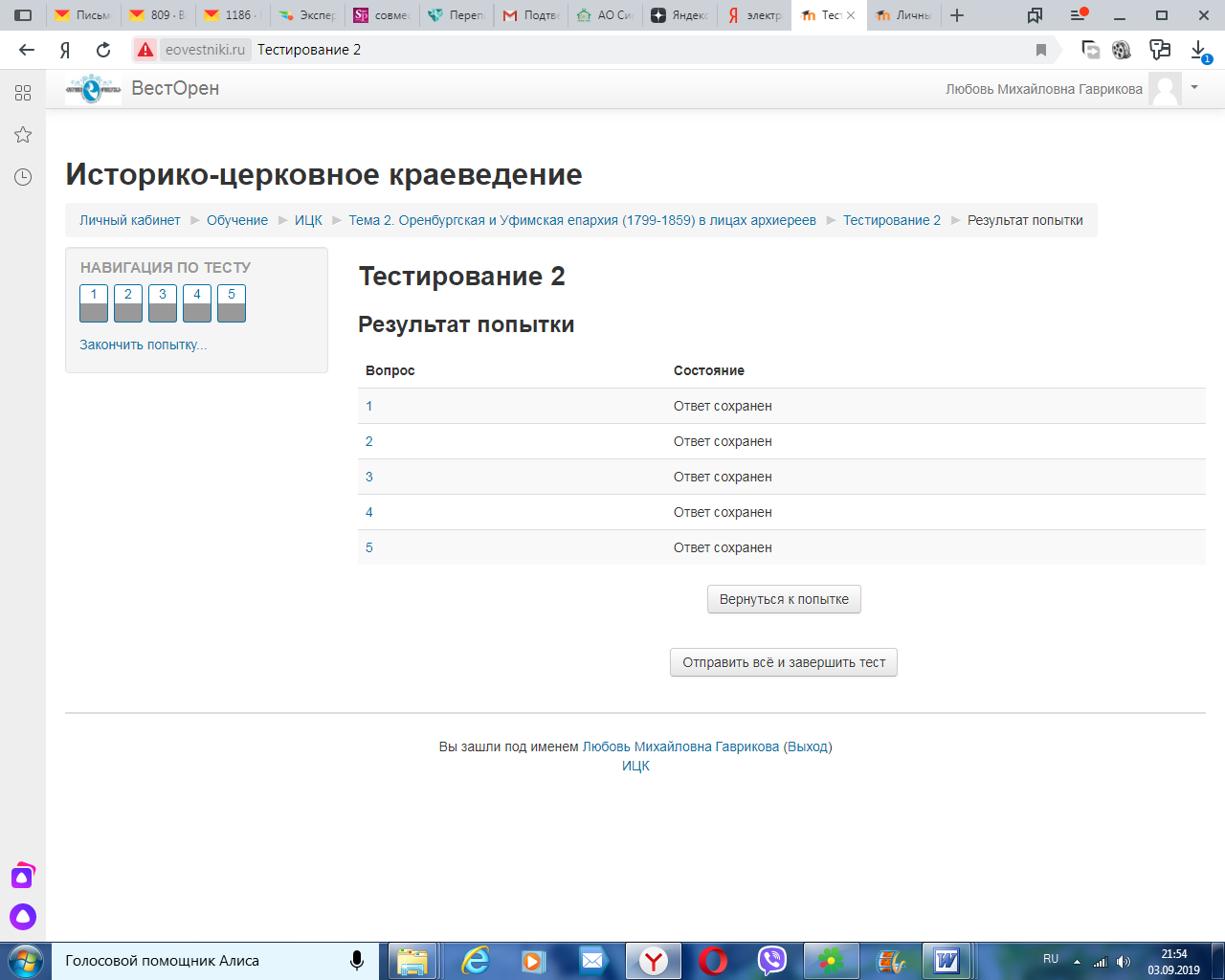

После ответа на все предложенные вопросы (данном случае вопросов было пять) предлагается завершить тест (соответственно ответы будут сохранены в системе и обработаны) или вернуться к вопросам еще раз (т.е. вернуться к следующей попытке).

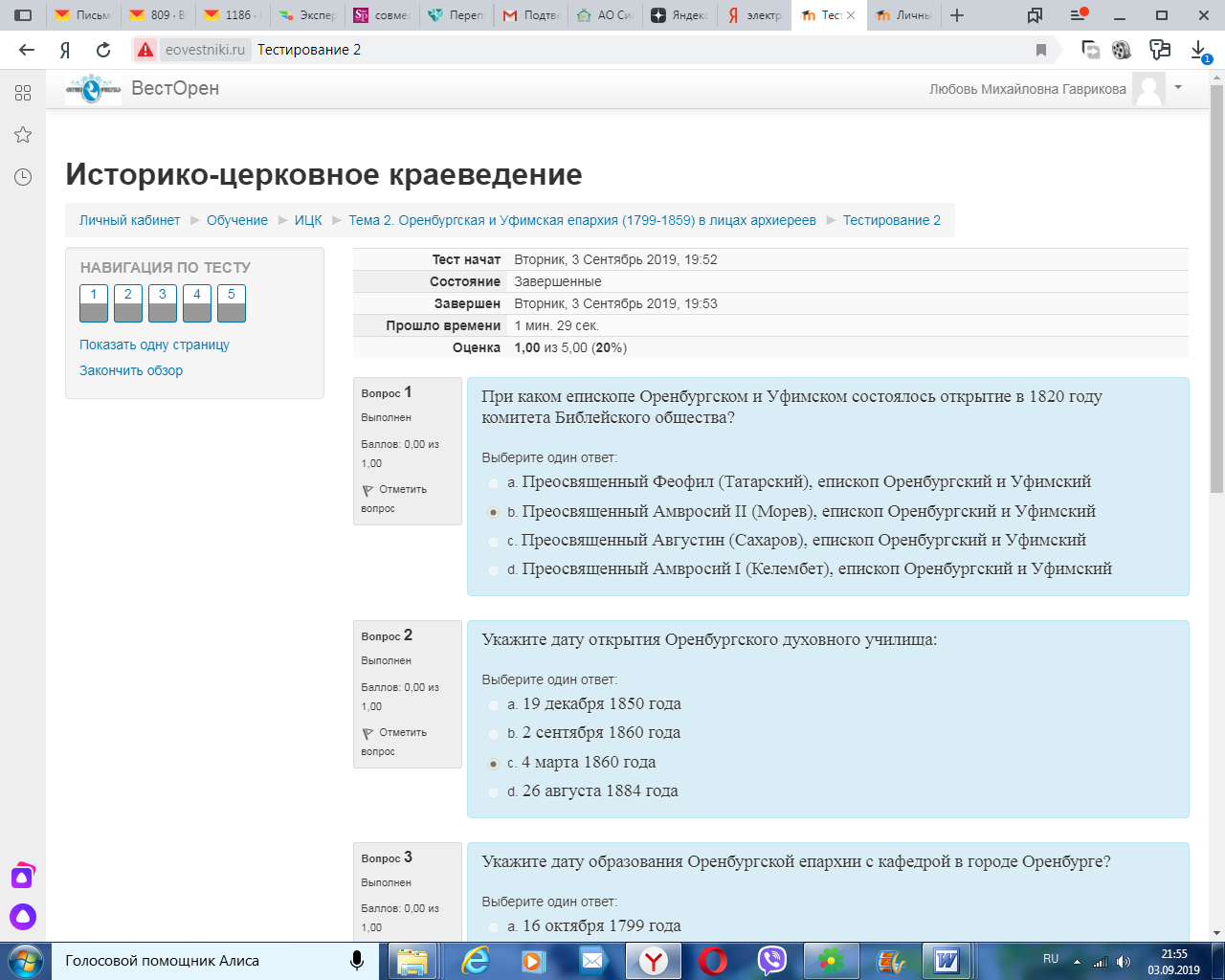

Ниже представлен вариант подсчета правильных ответов после тестирования. Из пяти возможных вариантов только один был верный.

В личном кабинете сохраняются сведения о проделанной работе.

Отчеты о деятельности можно прочитать здесь

Итак, использовать электронную площадку «Вестники Оренбуржья» можно в любое время суток, любое время по продолжительности, что создает возможность самостоятельно в удобном темпе осваивать материал по православному краеведению.

Раздел I. История Оренбургской епархии

Тема 1. Оренбургское духовное правление при Казанской епархии (1739-1799) (1 ч)

Миссионерское освоение Оренбуржья: Оренбургская экспедиция.

Распространение Православия в Оренбургском крае. Принятие российского подданства северными казахами в 1731 г. Оренбургская экспедиция (1735–1744 гг.) основала 53 крепости, церкви и часовни в них. Название крепостям и будущим церквям в них дал главный начальник Оренбургской экспедиции Иван Иванович Неплюев, первым оренбургский губернатор. Правитель духовных дел Оренбургской экспедиции протопоп Алексий Киселёв. Инструкция 1742 г. о церквях. Основание Оренбурга в 1743г. и губернии в 1744 г. В 1739 г. церкви Оренбургской пограничной линии были подчинены Казанской епархии Русской Православной Церкви.

О церквях в оренбургских крепостях

Инструкция И.И. Неплюева о церквях (1742 г.). Основание Оренбурга в 1743г. и губернии в 1744 г. В 1739 г. церкви Оренбургской пограничной линии были подчинены Казанской епархии Русской Православной Церкви. Оренбургское Духовное правление размещалось во Введенской церкви г. Оренбурга вместе с архивом. Церкви Самарской дистанции: Ольшанская (в ней церковь во имя чудотворца Макария), Бузулукская (церкви в ней две: во имя Архангела Михаила и Николая Чудотворца), Тоцкая (Воздвижения Честного Креста), Сорочинская (Рождества Христова), Тевкелев брод (ныне Новосергиевская, церковь в ней во имя Сергия Радонежского). Церкви Нижнеяицкой дистанции в крепостях: Переволоцкой – церковь во имя Преподобного Ефрема Сирина, в Чернореченской – Богородицы Казанской, в Татищевой – Благовещения Пресвятой Богородицы, в Нижнеозёрной – Николая Чудотворца, в Рассыпной – святых апостолов Петра и Павла.

Основание Оренбурга и Оренбургской губернии

«Привилегия» г. Оренбургу, пожалованная 7 июня 1734 года императрицей Анной Иоанновной. Три закладки Оренбурга. Основание Оренбурга в 1743 г. и по указу Правительствующего Сената учреждение Оренбургской губернии 15.03.1744 г.

О епископах Казанской епархии, бывших в Оренбурге

До конца XVIII в. общее руководство церковной жизнью в её западных и центральных районах осуществляли епископы Казанские и Симбирские.

Епископы Казанские и Симбирские, время служения: Лука (Конашевич) в 1739–1755 гг.; Гавриил II (Кременецкий) в 1755–1762 гг.; Вениамин (Пуцек-Григорович) в 1762 – 1782 гг. Посещение Оренбурга: 20 июля 1746 года епископ Казанский Лука (Конашевич); 1758 г. епископ Гавриил II (Кременецкий); 1783 г. епископ Антоний I (Забелин). Казанская духовная консистория как высший региональный орган церковного управления.

Оренбургское духовное правление

Учреждение Оренбургского духовного правления в 1739г. Оренбургское духовное правление: обеспечивало рассылку на места и выполнение решений Св. Синода, епархиальных архиереев и консистории; экзаменовало кандидатов и определяло их на вакантные должности священно- и церковнослужителей; разрешало постройку и освящение церквей; выдавало им метрические, обыскные книги и исповедальные росписи; осуществляло контроль за сбором церковных средств, правильностью ведения документации и поведением приходского духовенства, выступая низшей судебной инстанцией по делам об их проступках. К 1799 г. в Оренбургской губернии насчитывалось 205 православных приходов, 940 священно- и церковнослужителей.

Практические занятия (1 ч.)

1) Проследить по карте Оренбургской экспедиции Красильникова 1753 г. как были основаны крепости и редуты с какими названиями церквей. Схематично перерисовать карту Оренбургской экспедиции.

2)Нарисовать схематично вид церквей в крепостях на основе исторических источников.

3) Рассмотреть карту Оренбурга 1760 г., указать существующие церкви. Нарисовать схематично расположение и название церквей в г. Оренбурге.

4)Проанализировать клировые и метрические ведомости церквей Оренбургского духовного правления.

5) В какие годы проходила Оренбургская комиссия? Кто были ее начальники и участники?

6) Когда был основан Оренбург и Оренбургская губерния?

7) Назовите отличие Духовной консистории от Духовного правления?

8) Какие казанские архипастыри были в Оренбурге и какие храмы они освящали?

Тема 2. Архиереи Оренбургской и Уфимской епархии (1799-1859) (1 ч)

Преосвященный Амвросий I (Келембет),

епископ Оренбургский и Уфимский (1799–1806)

По докладу Святейшего Синода император Павел I 16 октября 1799 г. образовал новую Оренбургскую епархию. В состав новой церковно-административной единицы отошли из Казанской епархии – Бирский, Белебеевский, Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, Мензелинский, Оренбургский, Стерлитамакский и Уфимский уезды, а из состава Тобольской епархии – Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский уезды, то есть вся территория Оренбургской губернии.

Владыка Амвросий, в миру Андрей Петрович Келембет, родился в 1750 году в Малороссии Полтавской губернии в семье дьякона. Учеба в Киевской семинарии. Пострижение в монахи с именем Амвросий (1787). Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1799–1806), посещения Оренбурга. Погребён Преосвященнейший Амвросий 4 июля 1825 г. в Преображенском храме Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского монастыря.

Преосвященный Августин (Сахаров),

епископ Оренбургский и Уфимский (1806–1819)

Владыка Августин, в миру Михаил Степанович Сахаров, родился 18 октября 1768 года в селе Зверинец Ростовского уезда Ярославской губернии. В 1788 году закончив Ярославскую духовную семинарию был отправлен, как лучший ученик, в Петербургскую духовную академию. Александровская академия, кафедра церковного красноречия и греческого языка. Настоятель Толгского монастыря и ректор Ярославской семинарии. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1806–1819). «Ведомость о церквах и духовенстве Оренбургской епархии» (200 церквей), труд владыки. Погребен после кончины 1 января 1842 г. в Варницком монастыре Ярославской губернии.

Преосвященный Феофил (Татарский),

епископ Оренбургский и Уфимский (1819–1823)

В миру Феодор Татарский, родился 21 января 1767 года в слободе Двуречной, Купянского уезда Курской губернии в семье малороссийского священника, образование получил в Харьковском коллегиуме. В 1789 году был посвящён в священники, но, овдовев, был пострижен в Санкт-Петербургской Александро-Невской лавре в 1803 году с назначением во игумены Карельского монастыря Архангельской епархии. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1819–1823), посещение Оренбурга. Открытие в 1820 году комитета Библейского общества, ставившего своей задачей распространение Библии среди народов России на их родном языке. Скончался 14 ноября 1830 года и был погребён в Харьковском кафедральном Покровском соборе.

Преосвященный Амвросий II (Морев),

епископ Оренбургский и Уфимский (1823–1828)

Амвросий II, в миру Алексей Иванович Морев, родом из с. Богоявленского Тверской епархии, сын священника, родился в 1783 году. В июне 1797 года поступил в Тверскую семинарию, закончил в 1807 г. Санкт-Петербургскую Александро-Невскую академию. 7 апреля 1809 года принял монашество. В 1822 г. стал ректором Орловской семинарии и настоятелем мужского Петропавловского монастыря. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1823–1828). Скончался в 1854 г. в Пензенской епархии.

Преосвященный Аркадий (Фёдоров),

епископ Оренбургский и Уфимский (1828–1831)

В миру Фёдоров Григорий Фёдорович родился около 1786 года в Дмитриевском погосте Владимирской губернии в семье причетника. Учеба во Владимирском духовном училище и семинарии. Архимандрит и настоятель Боголюбова монастыря с 1818 г. В 1823 году – ректор и профессор богословских наук Минской семинарии, и настоятель Иоанно-Богословского монастыря. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1828–1831). Скончался 8 мая 1870 года и погребён в Александро-Свирском монастырею

Преосвященный Михаил (Добров),

епископ Оренбургский и Уфимский (1831–1835)

В миру Матвей Алексеевич Добров, сын московского пономаря церкви св. Тихона Чудотворца, родился 5 ноября 1795 года. Учеба с 9-летнего возраста в Московской славяно-греко-латинской академии, в Московской духовной академии. В 1820 году Михаил был поставлен инспектором Московской духовной семинарии и преподавателем словесности и философии с возведением в сан архимандрита. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1831–1835). Посещение Оренбурга в 1832 г. Похоронен в мае 1858 г. в Уфимском Успенском мужском монастыре.

Преосвященный Иоанникий (Образцов),

епископ Оренбургский и Уфимский (1835–1849)

В миру Иван Яковлевич, уроженец Тверской губернии родился в 1793 году в семье пономаря. В 1803 году поступил в Тверскую семинарию, откуда по окончании курса в 1814 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, получив при выходе звание кандидата богословия в 1817 году. В 1819 году был пострижен в монашество и рукоположен в иеродьяконы, а затем в иеромонахи. В 1821 году назначен был ректором Минской духовной семинарии с определением настоятелем заштатного Грозовского Иоанно-Богословского монастыря. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1835–1849). Увеличение церквей с 316 церквей (1838) до 465 (1848) при его служении. Преосвященный Иоанникий скончался 18 апреля 1880 года и был похоронен в Сретенском приделе Благовещенского соборного храма.

Преосвященный Иосиф (Богословский),

епископ Оренбургский и Уфимский (1849–1853)

Родился 18 августа 1800 г. в Рязанской епархии, в погосте Кобыльском Зарайского уезда, сын причетника Ивана Петрова. Зарайское училище и Рязанская семинария. В 1829 году инспектор Московской семинарии, в 1834 г. в сане архимандрита определён ректором семинарии и профессором богословских наук. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1849–1853). Скончался 19 февраля 1892 года.

Преосвященный Антоний I (Шокотов),

епископ Оренбургский и Уфимский (1853–1858)

В миру Алексей Андреевич Шокотов, родился 1 января 1800 года в городе Изюме Харьковской губернии. Из Харьковского духовного коллегиума поступил в Киевскую духовную академию. После получения в 1823 году звания магистра был назначен на должность учителя Полтавской духовной семинарии. В 1829 году принял священный сан с определением к Царе-Константиновской церкви. Овдовев, принял монашеский постриг в 1834 году и назначение инспектором Киевской академии. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1853–1858). Скончался 13 марта 1871 года и был погребён в Александровском приделе Кишинёвского кафедрального собора.

Преосвященный Антоний II (Радонежский),

епископ Оренбургский и Уфимский (1858–1859),

епископ Оренбургский и Уральский (1859–1862)

в миру Александр Радонежский. Родился в 1809 году в селе Тепелев-Сергиевск Нижегородского уезда и губернии в семье священника. Окончил Нижегородскую семинарию и поступил в Московскую духовную академию. 22 марта 1841 года был пострижен в монашество. 25 марта рукоположен в иеромонахи. В 1842 году его назначили в Ярославскую семинарию профессором богословия, а в 1844 году перевели бакалавром в Казанскую духовную академию. В мае 1848 года Антоний Радонежский возведён в сан архимандрита. С февраля 1851 года он стал ректором Пермской семинарии, с мая 1854 года – Ярославской духовной семинарии и настоятелем Ростовского Богоявленского (Авраамиева) монастыря. Служение епископом Оренбургским и Уфимским (1858–1859), епископом Оренбургским и Уральским (1859–1862). 2 сентября 1860 г. открытие Оренбургского духовного училища. Скончался 23 декабря 1872 г. в Смоленском архиерейском доме.

Основание Оренбургской епархии в 1859 г.

21 марта 1859 г. император Александр II высочайше одобрил доклад Св. Синода об образовании в губернии двух самостоятельных епархий: Оренбургской (с наименованием епископа Оренбургским и Уральским) и Уфимской (с наименованием епископа Уфимским и Мензелинским). К Оренбургской епархии причислены 225 церквей Оренбургского уезда, Оренбургского и Уральского казачьих войск, Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов Казахской степи и Сырдарьинской пограничной линии. Местом пребывания архиерея с 1859 г. определён город Оренбург. Кафедральным собором избран Преображенский храм, построенный в 1746–1750 гг. В 1888–1895 гг. по проекту академика архитектуры А. А. Ященко (1842–1893) в Оренбурге был сооружён грандиозный Казанский кафедральный собор в неовизантийском стиле.

Практические занятия (1 ч.)

1) Какой подавал пример владыка Амвросий I в желании учиться?

2) Какие оренбургские церкви приводил в своей книге владыка Августин?

3) Какие комитеты основал владыка Феофил?

4) Рассмотрите лица епископов, какие чувства и мысли они выражают?

5) Какой памятник заложил Александр I в Оренбурге и при каком владыке?

6) Какие меры способствовали миссии среди инородцев при владыке Аркадии?

7) Когда основана Оренбургская и Уфимская епархия?

8) Когда посетил Оренбург владыка Михаил?

9) Какую роль сыграли церковно-приходские школы в просвещении населения при владыке Иоанникии?

10) Как просвещал язычников чуваш и нагайбаков владыка Иосиф?

11) Какие меры по борьбе с расколом предпринял владыка Антоний I?

12) При каком владыке в Оренбурге открылось в 1860 г. духовное училище?

13) Указать в каких соборах г. Оренбурга служил владыка Антоний II (Радонежский), его меры по формированию системы духовного образования.

Тема 3. Монастыри Оренбургской епархии (1859 - 1917) (4 ч)

Бузулукский Тихвинско-Богородицкий женский монастырь

Бузулукский Тихвинско-Богородицкий женский монастырь, основанный в 1835 г. келейницей Евфимией Герасимовной Овсянниковой (1800–1885). Для устройства монашеской женской общины купцы и мещане пожертвовали 4 десятины земли на окраине Бузулука, рядом с городским кладбищем. Указами Св. Синода 18 августа 1847 г. община была учреждена официально, а 30 января 1860 г. преобразована в нештатный общежительный женский монастырь. На протяжении 1850–1861 гг. в обители строился пятиглавый каменный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери, в котором позднее освящены правый придел во имя Архистратига Михаила (1862 г.) и левый придел в честь первомученика Архидиакона Стефана (1863 г.). Община владела 261 десятиной земли. К 1896 г. в обители проживали уже 404 насельницы (1 настоятельница, 1 схимонахиня, 99 манатейных монахинь, 79 рясофорных, 43 указных послушницы и 181 неуказная). Настоятельницами монастыря были монахини: в 1848–1866 гг. – Евгения (в миру Евфимия Герасимовна Овсянникова) (1800–1885), в 1866 г. – Евфросиния, в 1866–1870 гг. – Дорофея (в миру Домника Петровна Зуева) (1821–1901), в 1870–1885? гг. – Мелитина (в миру Марина Евграфовна Волгушева) (1822–1892), в 1885–1889 гг. – Серафима (1827–?), в 1889–1899 гг. – Валентина (в миру Варвара Евфимиевна Озерова) (1821–1899), в 1899–1927 гг. – Херувима (в миру Елена Димитриевна Волгушева) (1859–1937). Монастырь был закрыт в 1927 г.

Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь

21 февраля 1853 г. открытие Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря. В 1857–1861 гг. сооружён каменный тёплый храм в честь Казанской иконы Божией Матери. В 1864–1868 г. осуществлена постройка колокольни, на 2-м ярусе которой в 1869 г. освящён холодный храм во имя Преображения Господня. В 1879 г. монастырские строения пополнились настоятельским корпусом, а в 1882 г. – деревянным тёплым храмом во имя свт. Николая Чудотворца. В 1920 г. в штате монастыря 44 человека (1 настоятель, 8 иеромонахов, 2 иеродиакона, 2 схимника, 15 монахов и 16 послушников). В качестве настоятелей управляли обителью монахи: в 1853–1854 гг. – Палладий (в миру Поликарп Фёдорович Рыжих), в 1854–1864 гг. – Аполлинарий (в миру Андрей Лукашев) (1809–1864), в 1864–1896 гг. – Нифонт (в миру Никита Рева) (1819–1896), в 1896–1898 гг. – Михаил, в 1898–1905 гг. – Христофор (в миру Иона Дмитриевич Яснецкий) (1835–?), в 1905–1914 гг. – Модест, в 1914–1917 гг. – Димитриан (в миру Дометий Андреевич Иванин) (1872–?), в 1917–1918 гг. – Герасим (в миру Георгий Семёнович Казаков) (1863–?), с 1919 г. – Пантелеймон (в миру Пётр Емельянович Пресняков) (1868–?), а затем до 1929 г. – Кирилл (в миру Георгий Тихонович Макаров) (1883–1930). Монастырь был закрыт в 1929 г.

Оренбургский Успенский женский монастырь

В 1859 г. община получила от Городского Управления 10 десятин под усадьбу рядом с христианским кладбищем. В 1864–1865 г. здесь был построен первый «белый» корпус келий для сестёр. Согласно указу Св. Синода от 17 февраля 1866 г. была официально учреждена их Николаевская община, преобразованная указом от 28 сентября 1872 г. в Успенский общежительный женский монастырь. В 1867 г. для инокинь освящена первая домовая церковь во имя свт. Николая Чудотворца. На протяжении 1868–1881 г. по проекту архитектора, академика К. А. Тона (1794–1881) велось строительство главного 2-этажного каменного храма обители во имя Успения Пресвятой Богородицы. В 1916 г. в штате монастыря 522 женщины (113 монахинь и 409 послушниц). Начальницами общины и настоятельницами монастыря были: в 1866–1891 гг. – Таисия I (в миру Татьяна Алексеевна Кононова) (1805–1891), в 1891–1912 гг. – Магдалина (1826–1892), в 1892–1913 гг. – Иннокентия (в миру Агафия Семёновна Подковырова) (1841–1913), в 1913–1923 гг. – Таисия II (в миру Татьяна Ильинична Смирнова) (1861–1930). Монастырь был закрыт в 1923 г.

Бугурусланский Покровский женский монастырь

В 1860 г. по инициативе вдовы коллежского советника Елизаветы Ермолаевны Ягодинской (в девичестве Пополутовой) была организована монашеская женская община. Указами Св. Синода 3 февраля 1860 г. община была официально учреждена, а 11 сентября 1874 г. повышена до статуса общежительного женского монастыря. Каменная тёплая церковь во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1862–1867 гг. сооружён соборный каменный холодный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы с правым приделом во имя св. князя Александра Невского и мученицы Любови и с левым приделом во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. В 1916 г. в штате монастыря 264 насельницы (1 игуменья, 65 манатейных монахинь, 123 рясофорных, 1 указная и 74 неуказные послушницы). Настоятельницы монастыря: в 1860–1864 гг. – Елизавета Ермолаевна Ягодинская, в 1864–1867 гг. – Дорофея (в миру Домника Петровна Зуева) (1823–1901), в 1867–1893 гг. – Рахиль (Тейс) (1832–?), в 1894–1902 гг. – Ангелина (в миру Анастасия Васильевна Хватова), в 1903–1912 гг. – Каллиста (в миру Дарья Гавриловна Засыпалова), с 1913 г. – Аполлинария (в миру Акилина Фёдоровна Злобина), а затем – Серафима (в миру Серафима Андриановна Почеревина) (1870–1938). Монастырь был закрыт в 1920-е годы.

Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь

Обретение в 1854 г. иконы свт. Николая Чудотворца. По ходатайству землевладелицы вдовы Анны Ивановны Путиловой 12 января 1864 г. из них официально была образована женская община, переименованная 30 апреля 1880 г. в общежительный монастырь 3-го класса. В 1883–1888 г. на возведён каменный храм во имя свт. Николая Чудотворца с правым приделом во имя святых апостолов Петра и Павла и левым приделом во имя св. Иакова Исповедника. В 1900 г. монастырь насчитывал 416 насельниц, а в 1910 г. – уже 472.

Богатство и многолюдство общины укрепляли её начальницы и настоятельницы: в 1864–1871 гг. – Агния (в миру Анна Ивановна Путило-ва) (?–1871), в 1871–1883 гг. – Феофания (в миру Феоктиста Александровна Ленивцева) (1800–1883), в 1883–1889 гг. – София (в миру Вера Ефимовна Андреева) (1821–1889), в 1889–1904 гг. – Ермиония I (в миру Елена Максимовна Рогулина) (1831–1904), а с 1904 г. – Ермиония II (в миру Евдокия Ивановна Литвинова) (1869–1932). Монастырь был закрыт в 1920-е гг.

Богодуховский (Иоанно-Предтеченский) мужской монастырь

В 1865–1866 гг. сооружение деревянного храма во имя Рождества Иоанны Предтечи. 7 января 1867 г. по определению Св. Синода был официально учреждён Оренбургский Богодуховский (Иоанно-Предтеченский) мужской монастырь. В 1868–1871 гг. на его усадебном месте дополнительно построили настоятельский дом, большой и малый братские флигели, келейный корпус к юго-востоку от церкви, трапезную с кухней и хозяйственные службы. В 1900 г. штат монастыря 25 человек (2 иеромонаха, 1 иеродиакон, 2 монаха, 3 указных и 17 заштатных послушников). По представлению епископа указом Св. Синода от 15 мая 1900 г. Богодуховский монастырь был выведен за штат и приписан к Оренбургскому Архиерейскому дому, а его братия и ежегодное финансирование переведены в Успенско-Макарьевский мужской монастырь. В 1901 г. на базе Богодуховского мужского монастыря открылись миссионерский стан и школа для подготовки в инородческие приходы учителей и псаломщиков из числа национальных меньшинств. В период существования монастыря им управляли: в 1867–1873 гг. – Паисий (1823–?), в 1873–1875 гг. – Макарий (в миру Матвей Михайликов) (1825–?), в 1875–1876 гг. – Ириней (1817–?), в 1876 г. – Иероним (в миру Иван Фёдорович Геппнер) (1811–11.11.1876), в 1876–1877 гг. – вторично Ириней (1817–?), в 1877 г. – Мелхиседек (в миру Матфей Матфеевич Весе-ловский) (1814–?), в 1877–1880 гг. – Григорий (1842–?), в 1880 г. – Дорофей, в 1881–1882 гг. – Самуил (в миру Стефан Васильевич Зубаревский) (1828–?), в 1882–1886 гг. – Евстратий (1842–?), в 1886 г. – Феофан (в миру Фёдор Игнатьев) (1842–?), в 1886–1891 гг. – вторично Макарий (в миру Матвей Михайликов) (1825–?), в 1891 г. – Арсений, в 1891–1900 гг. – Аполлос (в миру Александр Сердюков) (1843–?), а с 1900 г. – Маркелл (в миру Михаил Пименов). Монастырь был закрыт в 1924 г., но его церковь, обращённая в приходскую, продолжала работать до 1929 г.

Орский Покровский женский монастырь

В 1888 г. Орская городская дума расширила земельный отвод обители до 2400 кв. саженей. Учреждения общины по указу Св. Синода от 25 октября 1888 г. и преобразования её в женский общежительный монастырь указом от 16 сентября 1898 г. В 1890 г. обитель обрела первую деревянную церковь во имя св. мученицы Параскевы. В 1897 г. построен первый 2-этажный полукаменный корпус, включавший жилые кельи, просфорню и мастерские, в 1898 г. – второй, в 1904 г. – 1-этажный каменный корпус с кухней для игуменьи и в 1906 г. – третий 2-этажный полукаменный корпус под размещение сестёр. В 1899–1908 гг. на монастырской территории по проекту архитектора А. И. Савинича был сооружён грандиозный каменный собор во имя Покрова Пресвятой Богородицы с правым приделом в честь Казанской Божьей Матери и левым приделом во имя свт. Николая Чудотворца. В 1915 г. в штате 114 сестёр (1 настоятельница, 32 монахини, 3 указных послушницы и 78 неуказных). настоятельницы: в 1888 г. – Серафима I (1842–?), в 1890–1894 гг. – Евпраксия (в миру Евдокия Фёдоровна Пашинцева) (1829–1906), в 1894–1915 гг. – Евлампия (в миру Евфимия Никитична Васильева) (1840–?), в 1916–1925 гг. – Серафима II (в миру Надежда Викторовна Контрова) (1861–?). Монастырь был закрыт в 1925 г.

Илецкий Николаевский общежительный женский монастырь

В 1892 г. вдовой коллежского советника Ольгой Александровной Виноградовой (1825–1900) была основана монашеская женская община в г. Илецке Оренбургской губернии (ныне г. Соль-Илецке). Илецкое городовое хозяйственное правление выделило под строительство будущей обители 10 десятин земли в 3 верстах от поселения. Св. Синод 27 сентября 1893 г. утвердил новую женскую общину, а по мере роста 9 декабря 1900 г. преобразовал её в Илецкий Николаевский общежительный женский монастырь. Для насельниц обители в 1894 г. была построена и освящена первая деревянная церковь во имя свт. Николая Чудотворца. В 1915 г. штат монастыря – 156 насельниц (40 монахинь и 116 послушниц). настоятельницами монастыря стояли монахини: в 1893–1899 гг. – Рахиль (в миру Ольга Александровна Виноградова) (1825–1900), а с 1899 г. – Серафима (в миру Соломия Макаровна Гусева) (1851–?) . Монастырь был закрыт в 1920-е годы.

Успенско-Макарьевский мужской монастырь

В 1895 г. на расстоянии 15 вёрст к юго-западу от Оренбурга возник Успенско-Макарьевский мужской монастырь (ныне пос. Зауральный Оренбургского района и области), устроенный заботами оренбургского купца Александра Григорьевича Мещерякова. Для размещения и хозяйственного обеспечения обители её заводчик пожертвовал 2 участка земли общей площадью 197 десятин 235 кв. сажен, приносивших до 2000 руб. годового дохода. Деревянный храм в августе 1895 г. во имя Успения Пресвятой Богородицы и преп. Макария Египетского. Св. Синод указом от 19 августа 1895 г. постановил учредить Успенско-Макарьевский общежительный мужской монастырь. В 1915 г. штат монастыря - 29 человек (1 игумен, 5 иеромонахов, 2 иеродиакона, 9 монахов и 12 послушников). Руководили обителью: в 1895 г. – Никандр (в миру Николай Бородин) (1857–?), в 1895–1896 г. – Герман I (в миру Григорий Иванович Астаев) (1846–?), в 1896–1899 гг. – Варлаам (в миру Никифор Тихонович Курач) (1836–?), в 1899–1900 гг. – Николай (в миру Венедикт Васильевич Воскобойников) (1855–?), в 1900 г. – Аполлос (в миру Александр Сердюков) (1843–?), в 1900–1901 гг. – вторично Николай (в миру Венедикт Васильевич Воскобойников) (1855–?), в 1901–1905 гг. – Сергий (в миру Селивестр Селивестров) (1836–?), в 1905 г. – Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин) (1864–1937), в 1905–1907 гг. – вторично Варлаам (в миру Никифор Тихонович Курач) (1836–?), в 1907–1908 гг. – вторично Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин) (1864–1937), в 1908–1914 гг. – епископ Челябинский Дионисий (в миру Павел Иванович Сосновский) (1859–1918) при наместничестве Германа II, а с 1914 г. – за переводом резиденции епископа из монастыря в Челябинск снова Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин) (1864–1937). Монастырь был закрыт в 1920-е годы.

Покровский Свято-Троицкий женский монастырь

На организацию обители П.В. Разгуляева пожертвовала своё имение площадью 1069 десятин 2000 кв. сажен в 90 верстах от г. Оренбурга, у реки Шар (ныне пос. Шар Александровского района Оренбургской области), где заранее возвела небольшую деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы и 2 жилых помещения для сестёр. 7–21 июля 1904 г. община утверждена Св.Синодом в монастырь. В 1909 г. был освящён новый деревянный трёхпридельный собор во имя Живоначальной Троицы. 1915 г. в штате монастыря – 68 монашествующих (1 игуменья, 12 монахинь и 55 послушниц). Настоятельницы: в 1899 г. – Палладия (в миру Параскева Васильевна Разгуляева) (1836–?), в 1899–1900 гг. – Евпраксия, в 1900–1903 гг. – Еликонида, в 1904–1906 гг. – вторично Палладия (в миру Параскева Васильевна Разгуляева) (1836–?), в 1906 г. – Серафима (в миру Надежда Викторовна Контрова) (1861–?), в 1906–1908 гг. – Ирина (в миру Устинья Михайлова) (1843–?), в 1909–1917 гг. – Ариадна (в миру Анна Стефанова) (1841–?), с 1917 г. – Мелитина, а в 1920–1928 гг. – Иннокентия (в миру Раиса Ивановна Монастырёва) (1878–1953). Монастырь был закрыт в 1928 г.

Николаевский мужской монастырь

В 100 верстах от г. Оренбурга по железной дороге и в 2 верстах от с. Покровка (ныне Новосергиевского района Оренбургской области), у горы поселился казак Захарий Прокопьевич Карцев (1859–1923). Здесь он купил 1 десятину земли и в 1906 г. получил в дар ещё 1 десятину от покровских крестьян для постройки кельи. В 1909 г. указом Св. Синода на базе этих владений был официально учреждён Николаевский скит, приписанный к Оренбургскому Успенско-Макарьевскому мужскому монастырю. В 1911 г. завершён постройкой новый каменный храм во имя свт. Николая Чудотворца. Указом Св. Синода от 26 июля 1913 г. Николаевский скит был обращён в самостоятельный Николаевский мужской общежительный монастырь. На 1916г. штат монастыря - 44 человека (1 игумен, 1 схимонах, 7 иеромонахов, 3 иеродиакона, 8 монахов и 24 послушника). Руководили ими в качестве начальников скита и настоятелей монастыря: в 1910 г – Палладий (в миру Пётр Стефанович Хроненко) (1867–1937), в 1911–1923 гг. – Зосима (в миру Захарий Прокопьевич Карцев) (1859–1923), в 1923–1925 гг. – Геронтий (в миру Георгий Иванович Губанов) (1881–1937).

Практические занятия (4 ч.)

1) Раскройте роль женского монашества в духовном возрождении Оренбургского края?

2) Какую роль сыграл Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь в духовном просвещении Оренбуржья?

3) Какую роль сыграла казачья вдова Татьяна Алексеевна Кононова, урождённая Амарцева (1805–1891) в обустройстве монастыря?

4) Расскажите о чудесной иконе Божией Матери «Скоропослушница», избавительнице города Бугуруслана от холерной эпидемии 1871–1872 гг.?

5) Какую роль сыграла вдова Анна Ивановна Путилова в открытии Ключегорского Казанско-Богородицкого женского монастыря?

6) Какую роль сыграл Богодуховский монастырь как миссионерский стан?

7) Покажите роль Евдокии Фёдоровны Пашинцевой (1829–1906) в открытии Орского Покровского женского монастыря?

8) Раскройте роль Ольги Александровны Виноградовой (1825–1900) в основании монашеской женской общины в г. Илецке?

9) Какая роль купца купца Александра Григорьевича Мещерякова в обустройстве Успенско-Макарьевского мужского монастыря?

10) Какой вклад Параскевы Васильевны Разгуляевой в формировании общины будущего Покровского Свято-Троицкого женского монастыря?

11) Расскажите о молитвенном подвиге и постройке святых пещер основателем монастыря иеромонахе Зосиме (Карцеве).

12) Покажите на карте Оренбургской области расположение исторических и современных монастырей.

Тема 4. Образовательная деятельность в Оренбургской епархии (1859 - 1917) (1 ч)

Система общего духовного образования: поселянские школы, приходские училища, церковно-приходские школы, школы грамоты, второклассные школы, церковно-учительские школы.

По указу Св. Синода от 29 октября 1836 г. духовенству было предписано повсеместно открыть при приходских церквях и монастырях бесплатные поселянские школы для прояснения религиозного сознания верующих и противодействия расколу. 22 июня 1842 г. учреждены сельские приходские училища. 25 мая 1874 г. утверждено «Положение о начальных народных училищах». 13 июня 1884 г. высочайше утверждено положение о создании по всей стране вместо приходских училищ разветвлённой сети церковно-приходских школ. В населённых пунктах, входящих в приход, разрешалось также открывать школы грамоты для детей и такие же воскресные школы для взрослых с упрощённой 1–2-летней программой обучения. Циркуляром Училищного Совета Св. Синода от 20 декабря 1895 г. были учреждены второклассные школы, готовившие учителей для школ грамоты. Число школ духовного ведомства возросло с 8 в 1880 г. до 574 в 1915 г.

Система профессионального духовного образования: начальное (мужские духовные и женские епархиальные училища); среднее (духовные семинарии); высшее (духовные академии).

В 1853 г. на территории Самарской епархии начало работу Бугу-русланское духовное училище, переведённое из Бугульмы. Оренбургская духовна семинария в г. Уфе, история ее развития.

Оренбургское духовное училище

По определению Св. Синода от 4 марта 1860 г. со 2 сентября в Оренбурге открыто Оренбургское духовное училище, которое размещалось в доме купца И. А. Кимберга на Казначейской ул. (ныне ул. Брыкина, 2). 2 октября 1905 г. освящена домовая церковь св. равноапостольных Константина и Елены. К 1885 г. в Оренбургском духовном училище занимались 152 человека, к 1895 г. – 184, к 1900 г. – 185, к 1905 г. – 223, к 1910 г. – 248, к 1915 г. – 260. Смотрителями (заведующими) Оренбургского духовного училища были: в 1860–1870 гг. – Стефан Иванович Семёнов (1829–20.10.1899), в 1870–1880 гг. – Александр Николаевич Базанов (1826–09.04.1894), в 1880–1896 гг. – Николай Сергеевич Сперанский (27.01.1850–07.11.1896), в 1896–1903 гг. – Николай Степанович Гринкевич (1864–?), в 1903–1911 гг. – Фёдор Григорьевич Макарьев (08.02.1861–1927), в 1911–1918 гг. – Евлампий Арсеньевич Бурцев (1858–1924). Учебное заведение прекратило работу в 1918 г.

Оренбургская духовная семинария

По ходатайству генерал-губернатора Н. А. Крыжановского (1818–1888) и епископа Митрофана (Вицинского) (1807–1887) Св. Синод определением от 26 апреля – 5 мая 1878 г. разрешил устроить в г. Оренбурге Духовную семинарию. В 1879–1883 гг. на участке, бесплатно уступленном городскими властями, по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова за 283334 руб. 10 коп. было сооружено 3-этажное учебное здание в русско-византийском стиле (ныне ул. Челюскинцев, 17). 26 августа 1884 г. открылась Оренбургская духовная семинария освящением училищного храма во имя Трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Контингент её учащихся постоянно расширялся: к 1895 г. – 212 человек, к 1900 г. – 238, к 1905 г. – 277, к 1910 г. – 290 воспитанников. Ректорами Оренбургской духовной семинарии были: в 1884–1911 гг. – Фёдор Алексеевич Дмитровский (05.06.1848–24.07.1911), в 1911–1915 гг. – Иосиф Павлович Кречетович (1873–12.06.1933), в 1915–1919 гг. – архимандрит Варлаам (в миру Василий Тимофеевич Новгородский) (12.04.1872–1920).

Оренбургское епархиальное женское училище. Регентская и причетническая школы

В 1868 г. епископом Митрофаном (Вицинским) (1807–1887) был по-ставлен вопрос об открытии в Оренбурге епархиального женского училища. В марте 1887 г. Городская дума отвела под него по ходатайству архиерея напротив семинарии 2000 кв. саженей земли, где в 1887–1889 гг. по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова был возведён учебный корпус (ныне ул. Челюскинцев, 18). 3 сентября 1889 г. с освящением домовой церкви святых Софии и дочерей её Веры, Надежды и Любви официально начало работу Оренбургское епархиальное женское училище. Училище было призвано давать надлежащее православное образование дочерям священно- и церковнослужителей как будущим жёнам духовенства и преподавательницам церковно-приходских школ. В училище на 1889–1890 уч. г. состояла 31 воспитанница, на 1894–1895 уч. г. – 202, на 1899–1900 уч. г. – 248, на 1904–1905 уч. г. – 336, на 1909–1910 уч. г. – 420, на 1914–1915 уч. г. – 457. Начальницами Оренбургского епархиального женского училища были: в 1889–1895 гг. – Ольга Николаевна Бурцева, в 1895–1897 гг. – Александра Фёдоровна Пальцевичева, в 1897–1918 гг. – Ольга Александровна Левицкая (23.06.1860–?). Училище прекратило работу в 1918 г.

По предложению епископа Макария (Троицкого) (1830–1906) в 1890 г. при Оренбургском Архиерейском доме был организован причетнический класс, преобразованный с 1892 г. в 2-годичную регентскую школу для подготовки руководителей церковных хоров и певчих. С 1903 по 1913 гг. в Оренбургском Богодуховском мужском монастыре, приписанном к Архиерейскому дому, работала причетническая школа.

Практические занятия (1 ч.)

1. Какие особенности всех типов школ духовного ведомства согласно Положение о церковных школах ведомства православного исповедания от 01.04.1902 г.?

2. Раскройте специфику трех ступеней системы профессионального духовного образования?

3. В чем специфика Оренбургского духовного училища?

4. Расскажите о истории и видных выпускниках Оренбургской духовной семинарии.

5. В чем специфика Оренбургского епархиального женского училища как учебного заведения для жен священнослужителей?

Тема 5. Культурно-просветительская деятельность в Оренбургской епархии (1859 - 1917) (1 ч.)

Церковные библиотеки

Закреплению знаний, полученных в духовных образовательных учреждениях, поддержанию навыков чтения и письма способствовали церковные библиотеки, известные в Оренбургской епархии, по крайней мере, с первой половины XIX в. Указ Св. Синода от 3 декабря 1867 г. о «Правильном устройстве церковных библиотек». В 1890 г. при церквях Оренбургской епархии работали 247 библиотек, в 1905 г. – 562, в 1910 г. – 556, а в 1915 г. – 654.

Церковная печать: «Оренбургские епархиальные ведомости». «Оренбургский церковно-общественный вестник»

По его представлению Св. Синод указом от 1 сентября 1872 г. разрешил выпуск газеты под названием «Оренбургские епархиальные ведомости». Они выходили с 1 января 1873 г. по 31 марта 1917 г., первоначально 2 раза в месяц (24 номера в год), а с 1906 г. – еженедельно, но в сплошные церковные праздники (Рождественские, Пасхальные) и в летние месяцы – лишь 1 раз в 2 недели (52 номера в год). К сотрудничеству с газетой привлекались лучшие силы духовенства, педагоги, учёные, например, оренбургские историки и краеведы В. Н. Витевский, Р. Г. Игнатьев, Г. Е. Королёв-Антошечкин, П. Н. Столпянский, Н. М. Чернавский, а также исследователи со стороны: востоковед П. К. Жузе, известный богослов и миссионер в мусульманской среде Я. Д. Коблов. «Оренбургский церковно-общественный вестник» выпускалась с 6 апреля 1917 г. по 3 марта 1918 г. до закрытия советской властью. Первоначально она выходила 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а с августа 1917 г. – еженедельно только по воскресеньям. На посту редактора «Оренбургского церковно-общественного вестника» с апреля 1917 г. по январь 1918 г. трудился Николай Михайлович Чернавский (1872–1940). С августа 1917 г. ему помогал священник Дмитрий Михайлович Кононов (1879–?), который в феврале-марте 1918 г. единолично редактировал издание.

Оренбургский отдел Императорского Православного Палестинского Общества

Духовно-просветительским целям служил и Оренбургский отдел Им-ператорского Православного Палестинского Общества, открытый 16 ян-варя 1894 г. Основными направлениями его деятельности были: распространение среди населения знаний о Святой земле и пробуждение интереса к её церковно-историческим памятникам; содействие русским паломникам, отправляющимся в Святую землю и на Афон, включая продажу льготных билетов на проезд железнодорожным и морским транспортом; сбор средств на поддержание православия и инфраструктуры для паломников в Святой земле, русских монастырей на Афоне. Председателями Отдела по должности состояли оренбургские епископы: с 1894 г. – Макарий, с 1895 г. – Николай, с 1896 г. – Владимир, с 1903 г. – Иоаким, с 1910 г. – Феодосий. В 1905 г. через местный отдел Палестинского Общества льготным проездом в Святую землю воспользовались 106 паломников из Оренбургской епархии, в 1906 г. – 153, в 1908 г. – 140, в 1909 г. – 164, в 1911 г. – 157 лиц.

Оренбургский епархиальный церковно-археологический комитет

Для охраны памятников церковной старины и собирания древностей 26 октября 1912 г. по благословению епископа Феодосия (Олтаржевского) (1867–1914) был образован Оренбургский епархиальный церковно-археологический комитет. Его председателем избран ректор Оренбургской духовной семинарии, протоиерей И. П. Кречетович, секретарём – законоучитель Института, священник Д. Кононов.

Практические занятия (1 ч.)

1. Какая роль церковных библиотек в духовном просвещении населения Оренбургского края?

2. В чем заключалась миссия церковных органов печати в духовном просвещении православного населения?

3. Покажите на карте Палестины православные святыни и расскажите о них?

4. Как производился сбор и хранение древностей, рукописей и других памятников старины в Оренбургском епархиальном церковно-археологическом комитете.

Тема 6. Миссионерская деятельность в Оренбургской епархии (1859 - 1917) (2 ч.)

Оренбургский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского Общества (1875)

Характерными особенностями Оренбургского края были историческое проживание в регионе значительного коренного мусульманского населения, а также раннее распространение раскола среди казачества, которое во многом изначально формировалось за счёт бегства на пограничную окраину страны старообрядцев от господствующей Церкви.

21 ноября 1875 г. при епископе Митрофане (Вицинском) (1807–1887) открылся и Оренбургский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского Общества. По должности его председателями были сами епархиальные архиереи. Всего в 1880 г. Комитет насчитывал в своих рядах 170 членов (159 духовных лиц и 11 светских), в 1890 г. – 216 (176 духовных и 40 светских), в 1900 г. – 110 (80 духовных и 30 светских). Епархиальный Комитет открыл 8 миссионерских школ в «инородческих» или смешанных поселениях Оренбургской губернии: в 1876 г. – мужские в чувашских деревнях Кривле-Илюшкиной и Ново-Амекескиной Оренбургского уезда, Бердяш Орского уезда, в 1887 г. – мужскую, а в 1893 г. – женскую в нагайбакском (крещёно-татарском) посёлке Требиатском Верхнеуральского уезда, в 1895 г. – женскую в чувашской деревне Кривле-Илюшкиной Оренбургского уезда, в 1900 г. – мужскую и женскую в станице Ильинской Оренбургского уезда с русско-татарским населением. в 1885 г. в миссионерских школах Комитета на территории Оренбургской губернии обучались 63 человека, то в 1890 г. – 154, в 1895 г. – 198, а в 1900 г. – 435 детей.

Православная миссия для киргиз (казахов) Тургайской области (1893)

По ходатайству епископа Оренбургского и Уральского Макария (Троицкого) в 1893 г. была учреждена Православная миссия для киргиз (казахов) Тургайской области. Её начальниками были священники, свободно владеющие тюркскими языками: с 1894 г. – Николай Николаевич Одигитриевский, а с 1896 г. – Фёдор Дамианович Соколов (1864–1913). В 1894 г. был организован Кустанайский стан, ставший в 1897 г. Александровским с переводом в одноимённый посёлок. В 1897 г. заведён Макарьевский стан для того же Кустанайского уезда, в 1898 г. – Актюбинский для Актюбинского уезда Тургайской области, в 1900 г. – Чиликский для Уральской области, в 1901 г. – Богодуховский для Оренбургской губернии. При станах действовали православные храмы и миссионерские школы, в которых дети «инородцев» воспитывались совместно с русскими, приобщаясь в повседневном общении к их языку и культуре.

Оренбургское Михайло-Архангельское братство (1886)

8 ноября 1886 г. по инициативе епископа Макария (Троицкого) (1830–1906) в помощь Епархиальном Комитету Православного Миссионерского Общества было учреждено Оренбургское Михайло-Архангельское братство. Возглавляли организацию по должности сами епархиальные архиереи. Михайло-Архангельское братство провозглашало своей задачей «заботиться о распространении и утверждении православной веры между раскольниками и иноверцами, обитающими в пределах Оренбургской епархии». Всего за время своей деятельности оно организовало и приняло на содержание 23 братские школы. В 1910 г. 14 миссионерских школ объединяли уже 496 учеников (286 русских, 134 мордвина, 126 татар, 51 чуваша). В 1888 г. в Оренбургской епархии учреждена должность епархиального миссионера. Её занимали: в 1888–1890 гг. – Ксенофонт Никифорович Крючков (1842–1909) из бывших раскольников поморского согласия, в 1890–1901 гг. – Милий Ионович Головкин (1865–1905), в 1905–1907 гг. – и. о. Иоанн Евстратьевич Евстратьев из бывших старообрядческих священников «австрийской» (Белокриницкой) иерархии, в 1908–1910 гг. – Василий Петрович Смелов (1869–1936). В 1911 г. пост епархиального противосектантского миссионера принял Дмитрий Архипович Несмеянов (1880–1931). Деятельность Михайло-Архангельского братства была направлена на укрепление православия в широком смысле: не только к миссионерскому обращению и удержанию неофитов, но и глубокому утверждению православного образа жизни, ценностей, благочестия, духовно-нравственному воспитанию, борьбе с пороками и суевериями в среде всей паствы.

Оренбургский противораскольнический и противосектантский миссионерский комитет (1891)

В 1910 г. Оренбургский противораскольнический и противосектантский миссионерский комитет переименован в Оренбургский миссионерский совет. Он собирал статистические сведения о распространении раскола и сектантства в епархии, исходя из этого определял маршруты поездок мис-сионеров, выработал для них подробную инструкцию и форму дневника.

Пастырско-миссионерская школа при Архиерейском доме в г. Оренбурге (1912)

В 1912 г. при Архиерейском доме в г. Оренбурге была открыта специальная пастырско-миссионерская школа с 2-годичным курсом обучения на 25 воспитанников. В целях распространения евангельской вести среди мусульман в 1887–1889 гг. И. С. Спиридоновым и А. А. Мазохиным по поручению Михайло-Архангельского братства был впервые переведён и издан на казахском языке Новый Завет (Евангелие от Луки), а в 1900 г. на средства этой организации напечатаны жития святых в переводе крещёного казаха Н. Я. Саркина. С 1915 г. она была принята в непосредственное заведование Михайло-Архангельского братства.

Практические занятия (2 ч.)

Расскажите о миссионерской системе педагога Н. И. Ильминского.

Какую роль сыграли миссионерские станы для культурно-духовного просвещения инородцев в Тургайской области?

Какую роль сыграло Оренбургское Михайло-Архангельское братство в преодоление раскола в епархии?

Расскажите об одном из епархиальных миссионеров (К.Н. Крючков, М.И. Головкин, И.Е. Евстратьев, В.П. Смелов, Д.А.Несмеянов).

Какими средствами проводилась миссионерское просвещение среди мусульман и раскольников?

Покажите на карте губернии места миссионерских станов.

Тема 7. Социально-благотворительная деятельность в Оренбургской епархии (1859 - 1917) (1 ч.)

Оренбургский Епархиальный Комитет по сбору и распределению пожертвований в пользу голодающих (1891)

Осенью 1891 г. из-за неблагоприятного стечения погодных явлений 17 губерний Российской империи в Черноземье, Среднем Поволжье и на Урале охватил сильнейший неурожай. В Оренбургской губернии число голодающих, не имевших никаких средств на пропитание, доходило до 75000 человек. Для обеспечения их выживания 15 сентября 1891 г. был учреждён Оренбургский Епархиальный Комитет по сбору и распределению пожертвований в пользу голодающих. Его председателем стал сам епископ Оренбургский и Уральский Макарий (Троицкий), казначеем – протоиерей Троицкой церкви г. Оренбурга М. В. Любочестнов, а секретарями – преподаватели Оренбургской духовной семинарии Н. П. Израильский, П. В. Переверзев и Оренбургского духовного училища И. Д. Снегирёв. Для распределения поступающих средств Оренбургский Епархиальный Комитет создал на местах разветвлённую сеть: в уездах – благочиннические комитеты, а в селениях – приходские попечительства. 4 февраля 1892 г. при Оренбургском Архиерейском доме, в бывшем здании Духовной консистории открылась даровая столовая на 1000 человек. В целом за весь период своей деятельности с 15 сентября 1891 г. по 4 июня 1892 г. Оренбургский Епархиальный Комитет потратил на благотворительные цели 126475 руб. 78 коп. За счёт этого была оказана помощь 2000 голодающим в Оренбурге и 45000 пострадавшим от неурожая в сельской местности.

Оренбургский Епархиальный Комитет по оказанию помощи пострадавшим от неурожая (1911)

Летом 1911 г. вследствие засухи в губернии снова случился недород. Оперативно реагируя на угрозу голода, ещё до наступления зимы, 19 сентября 1911 г. епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий (Олтаржевский) (1867–1914) учредил новый Оренбургский Епархиальный Комитет по оказанию помощи пострадавшим от неурожая. Председателем организации был избран епископ Челябинский Дионисий (Сосновский).

Оренбургское Иоасафовское Сестричное Братство

4 сентября 1911 г. по предложению епископа Феодосия (Олтаржевского) (1867–1914) было учреждено Оренбургское Иоасафовское Сестричное Братство, названное в честь новопрославленного святителя Иоасафа Белгородского (Горленко) (1705–1754), широко известного делами благотворительности. Общее руководство Братством осуществляли по должности епископы Оренбургские и Тургайские, а председательницами Совета организации были: в 1911–1915 гг. – супруга председателя Оренбургского окружного суда А. К. Башкирцева и в 1915–1917 гг. – жена купца Е. В. Лысенкова. Им помогали: на должности казначея – протоиерей Троицкой церкви С. И. Касторский и начальница Оренбургской женской гимназии Ю. А. Мамина, а на посту секретаря – священник Д. М. Кононов.

23 октября 1911 г. оно открыло бесплатную столовую в здании на Конно-Сенной площади. В течение 1913 г. столовая Оренбургского Иоасафовского Сестричного Братства выдала 40396 бесплатных обедов, в 1914 г. – 38940, в 1916 г. – 32940. В среднем здесь ежедневно получали горячее питание из двух блюд по 125 человек в день. 4 сентября 1912 г. Братством был открыт для сирот Иоасафовский детский приют с церковно-приходской школой.

Военно-патриотическое служение

Так, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Оренбургская епархия РПЦ организовала подготовку санитарных принадлежностей и команд, сбор денежных средств для больных и раненых воинов российской армии. Санитарные принадлежности, произведённые руками оренбургских сестёр на монастырские средства, общим весом до 10 пудов (160 кг) были переданы в распоряжение Оренбургского Окружного Управления Красного Креста. Великий русский хирург Н. И. Пирогов (1810–1881), посетивший с инспекцией Оренбургский подвижный госпиталь 7 февраля 1878 г., высоко оценил его работу и интересный опыт использования переносных юрт для военно-полевой медицины. К этому времени здесь находились на излечении 156 больных, в том числе 17 раненых. 2 марта 1904 г. № 3599 при Оренбургской Духовной Консистории был образован специальный Комитет по приёму пожертвований на нужды действующей армии на Дальнем Востоке и на усиление военного флота. За период со 2 марта 1904 г. по 1 октября 1905 г. в Оренбургской епархии на эти цели было собрано в общей сложности 56320 руб. 42 коп. 16 апреля 1904 г. Преосвященный Иоаким посетил Оренбургскую общину Красного Креста, где совершил молебствие по случаю отъезда на Дальний Восток 10 сестёр милосердия. С августа 1914 г. по ноябрь 1915 г. в Оренбургской епархии собрали в общей сложности 29879 руб. 66 коп.

Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста (1914)

Резолюцией епископа Оренбургского и Уральского Иоакима (Левицкого) от 29 марта 1904 г. № 3322 представители Красного Креста были допущены и во все православные храмы Оренбургской епархии с привилегией первоочередного приёма пожертвований каждый раз ещё до обычного церковного сбора. 2 августа 1914 г. по предложению временно управлявшего епархией, викарного епископа Челябинского Дионисия на имя местной Духовной консистории был образован Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста. Первоначально в его состав вошли 4 протоиерея и 2 священника под председательством ректора Оренбургской духовной семинарии И. П. Кречетовича. Со 2 марта 1915 г. её возглавил викарный епископ Кустанайский Серафим (Александров) (1867–1937). За период со 2 августа 1914 г. по 1 июля 1915 г. в Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста было прислано различных вещей на общую сумму 23639 руб. 90 коп.

Помощь раненым в Первой мировой войне 1914–1918 гг.

В годы Первой мировой войны Россия потеряла более 2 миллионов граждан убитыми, умершими от ран и болезней, а 2,5 миллиона детей стали беспризорниками.

1 сентября 1914 г. Оренбургский Успенский женский монастырь открыл лазарет на 10 коек для раненых и больных воинов. С 15 сентября 1914 г. Николаевский мужской монастырь в Оренбургском уезде отвёл 8 коек для больничного ухода за фронтовиками. 20 декабря 1914 г. в Илецком Николаевском женском монастыре начало работу лечебное отделение на 5 коек под надзором 1 врача и 2 фельдшеров. Наконец, в 1915 г. при Казанско-Богородицком женском монастыре г. Троицка был оборудован лазарет на 40 кроватей. Только за период с 1 января 1914 г. по 1 сентября 1916 г. Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста потратил на содержание лазарета в здании церковно-приходской школы в Оренбурге и нужды его пациентов 15007 руб.

Оренбургский отдел Всероссийского Общества попечения о беженцах (1915)

По инициативе губернатора М. С. Тюлина был срочно организован Оренбургский отдел Всероссийского Общества попечения о беженцах. В его составе выразил желание потрудиться и епископ Мефодий. По инициативе владыки при Отделе было образовано Особое Совещание духовенства г. Оренбурга, куда вошли: епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (председатель), священник М. Филологов (заместитель председателя) и члены-попечители: протоиереи – В. Белоконов, П. Марков, священники – Н. Вавресюк, Ф. Елин, Н. Иванов, И. Иноземцев, Г. Комаров, В. Любимов, А. Полотебнов, В. Пугачевский, А. Тихомиров, диаконы – М. Абламский, М. Доброхотов, С. Клюев, П. Малышев, В. Марин, С. Остапенко, З. Хлыстов. С 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1916 г. Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста израсходовал на выдачу пособий нуждающимся и питание беженцев в общей сложности 25042 руб. 93 коп.

Система социального обеспечения приходского духовенства

По ходатайству епископа Варлаама (Денисова) (1804–1873) согласно высочайше утверждённому 17 декабря 1865 г. определению Св. Синода было учреждено Оренбургское епархиальное Попечительство о бедных духовного звания. С 1 января 1893 г. при Попечительстве по инициативе его секретаря, диакона Оренбургской Покровской церкви Павла Иорданского была образована Пожарная касса для выдачи единовременных пособий погорельцам из числа священно- и церковнослужителей епархии. Устав Эмеритальной кассы был временно утверждён лишь определением Св. Синода от 14 января – 24 февраля 1906 г. № 307, действовала в епархии с 1904 г. С 1 января 1897 г. по предложению протоиерея Троицкого кафедрального собора Иоанна Александровича Ильина (1861–1932) при Попечительстве была образована ещё одна Похоронная касса. С декабря 1898 г. в распоряжение епархиального Попечительства перешёл также Капитал на лечение больных духовного звания. В августе 1904 г. при Попечительстве была создана Ссудная касса.

Практические занятия (1 ч.)

1) Раскройте важность социального милосердия как миссии Церкви и примеры помощи Оренбургского Епархиального Комитета по сбору и распределению пожертвований в пользу голодающих (1891).

2) Какие источники финансовых поступлений для борьбы с голодом были установлены Оренбургским Епархиальным Комитетом по оказанию помощи пострадавшим от неурожая?

3) Приведите примеры благотворительности святителя Иоасафа Белгородского (Горленко) и оренбургских архиереев.

4) Какую роль сыграл русский хирург Н. И. Пирогов для спасения раненых?

5) Какие основные источники доходов были у Оренбургского Епархиального комитета Красного Креста?

6) Какая помощь была оказана сестрами милосердия в церковных лазаретах Оренбуржья раненым в Первой мировой войне?

7) Как помогала Оренбургская епархия в приеме беженцев и их размещении в церковных зданиях?

8) Перечислите как действовало Оренбургское епархиальное Попечительство о бедных духовного звания. Важность социального милосердия.

Тема 8. Архиереи Оренбургской епархии (1859 - 1917) (1 ч)

Преосвященный Варлаам (Денисов),

епископ Оренбургский и Уральский (1862–1866)

В миру Василий Порфирьевич Денисов родился 3 апреля 1804 года в Новгороде в семье дьякона. Обучался в уездном духовном училище, в Новгородской семинарии (1825). С 20 марта 1828 года он служил инспектором Новгородской духовной семинарии. 1 июля 1829 года был рукоположен в иеромонахи и назначен в Олонецкую духовную семинарию учителем словесных наук и греческого языка. С 30 сентября 1840 года – ректор Иркутской семинарии. В 1857 году настоятель Новгородского Юрьевского монастыря. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1862–1866). За заботливость и благоустройство вверенной ему паствы и ревность к распространению христианства в Оренбургском крае 4 апреля 1865 года владыка высочайше был представлен к ордену Святой Анны 1-й степени. 18 января 1873 года владыка Варлаам скончался и был погребён в Свято-Ильинской монастырской церкви.

Преосвященный Митрофан (Вицинский),

епископ Оренбургский и Уральский (1866–1879)

В миру Марк Алексеевич Вицинский родился села Гороховка Павловского уезда Воронежской губернии. Учеба в Воронежской духовной семинарии (1829), в Киевской духовной академии (1839). Служение епископом Оренбургским и Уральским (1866–1879). Инициативы владыки о открытии семинарии и духовном просвещении края. По инициативе Преосвященного Митрофана в городе был открыт епархиальный комитет Православного миссионерского общества, на нужды которого архипастырь внёс крупную сумму. 19 ноября 1887 года скончался и погребён в склепе под Богородице-Рождественской церковью.

Преосвященный Вениамин I (Быковский),

епископ Оренбургский и Уральский (1879–1882)

В миру Владимир Петрович Быковский, родился в 1820 году в Полтавской губернии в семье священника. С 1837 по 1843 годы учился в Полтавской духовной семинарии. 2 июля 1844 года Владимир Быковский был рукоположен в священники. Овдовев и лишившись троих сыновей, Быковский продолжил образование в Киевской духовной академии (1849 – 1853). В академии 31 мая 1851 года был пострижен в монашество. 3 апреля 1861 года возведён в сан архимандрита. 3 апреля 1867 года Вениамин был переведён в Воронеж на должность ректора местной духовной семинарии и профессора богословия. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1879–1882). Скончался 1 февраля 1893 года в Черниговском Троице-Ильинском монастыре, погребён под алтарём главного монастырского Троицкого храма.

Преосвященный Вениамин II (Смирнов),

епископ Оренбургский и Уральский (1882–1886)

В миру Василий Васильевич Смирнов. Учеба в Курской семинарии. В 1855 году он окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 9 ноября 1856 года В.В. Смирнова назначили инспектором Воронежского училища. 26 марта 1868 года Вениамин был возведён в сан архимандрита и назначен исполняющим обязанности ректора Донской семинарии. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1882–1886). Открытие 200 церковноприходских школ. Освящение Оренбургской духовной семинарии (1884). Открытие в Оренбургской епархии православно-миссионерского братства. 7 мая 1890 года Преосвященный Вениамин, как епископ Воронежский и Задонский, скончался и был похоронен в Благовещенском соборе.

Преосвященный Макарий (Троицкий),

епископ Оренбургский и Уральский (1886–1895)

В миру Макарий Трифонович Троицкий, сын священника, родился в селе Доброводье Севского уезда Орловской губернии. Учеба в Севском духовном училище, затем в Орловской духовной семинарии и Киевской духовной академии (1855). Законоучитель в институте благородных девиц в Орле (1865-1879). Настоятель Трубчевского Спасо-Челнского монастыря и настоятель Московского 3наменского монастыря с назначением благочинным монастырей Московской епархии. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1886–1895). Учреждение Михаило-Архангельского братства в ноябре 1886 г. Открытие более 200 приходов в епархии. Скончался 3 июля 1906 года в Тульской епархии и был погребён в Белевском монастыре, в Преображенском храме.

Преосвященный Николай (Адоратский),

епископ Оренбургский и Уральский (1895–1896)

В миру Пётр Степанович Адоратский, сын протоиерея, родился 15 сентября 1854 г. в Казани. Учеба в Казанской духовной академии (1874).

В 1887 году был назначен ректором Ставропольской духовной семинарии. В 1891 году назначен епископом Балтским, викарием Подольской епархии. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1895–1896).

Службы в Казанском кафедральном соборе. 29 октября 1896 года Преосвященный Николай скончался и похоронен в склепе Казанского кафедрального собора.

Преосвященный Владимир (Соколовский-Автономов),

епископ Оренбургский и Уральский (1896–1903)

В миру Василий Григорьевич Соколовский-Автономов родился 31 декабря 1852 г. в селе Сенковки Константиновского уезда Полтавской губернии в семье священника. Учеба в Полтавской духовной семинарии. В 1878 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 14 января 1879 года был включён в состав Японской духовной миссии. В Японии провёл семь лет, получив в 1884 году сан игумена. В 1886 году о. Владимир назначен преподавателем Холмской духовной семинарии. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1896–1903). 14 октября 1899 года в Оренбурге начались юбилейные празднества, посвящённые столетию образования Оренбургской епархии. Юбилей дал повод оглянуться на прожитый век и подвести итоги епархиальной жизни и деятельности. Число православных в епархии возросло в 12 раз и равнялось 1 260 000 человек, количество церквей и молитвенных домов увеличилось в 10 раз, а церковных школ в последние 25 лет возникло более 500. Успехи значительные, но в епархии было больное место – до 115 000 раскольников.

Скончался владыка 27 ноября 1931 года в Москве и погребён при алтаре Всехсвятской церкви села Алексеевского.

Преосвященный Иоаким (Левицкий), епископ Оренбургский и Уральский (1903–1908), епископ Оренбургский и Тургайский (1908–1910)

В миру Иоанн Иоакимович Левицкий, родился 30 марта 1853 года в селе Петрушки Киевской епархии, в семье причетника. Учеба в Киево-Софийском училище, в Киевской духовной семинарии. В 1880 году он женился и был рукоположен во священники к Рижскому кафедральному собору. 11 июня 1893 года он назначен на должность ректора Рижской се-минарии. 28 июня о. Иоанн был пострижен в монашество с именем Иоакима, а 29 июня он был возведён в сан архимандрита. Затем14 января 1896 года в Исаакиевском кафедральном соборе состоялась хиротония архимандрита во епископа Балтийского, викария Подольской епархии. Служение епископом Оренбургским и Уральским (1903–1908), епископом Оренбургским и Тургайским (1908–1910). В это время на территории епархии действовало более 800 храмов и молитвенных домов. 31 августа 1908 года была учреждена кафедра викарного епископа, с присвоением ему именования Челябинского и проживанием в Оренбургском Успенском Макарьевском общежительном мужском монастыре, с возложением на него управления обителью на правах настоятеля. Убийство владыки в 1918 г. в Крыму.

Преосвященный Феодосий (Олтаржевский),

епископ Оренбургский и Тургайский

В миру Пётр Наркисович Олтаржевский, сын протоиерея Киевской епархии, родился 1 декабря 1867 года. По окончании курса Киевской духовной семинарии и академии в 1893 году со степенью кандидата богословия был определён учителем Уманского духовного училища.

В 1899 году был назначен ректором Волынской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Служение епископом Оренбургским и Тургайским (1910–1914). Преобразование Георгиевского и Николаевского мужских скитов в монастыри. В сентябре 1914 г., будучи на лечении в Ессентуках, владыка скончался и погребен в Крестовой церкви архиерейского дома.

Выcокопреосвященный Мефодий (Герасимов),

архиепископ Оренбургский и Тургайский (1914–1919)

В миру Маврикий Львович Герасимов, родился в феврале 1856 года в семье священника Томской епархии. По окончании курса семинарии поступил в Казанскую духовную академию. В 1885 году был пострижен в монахи и назначен заведующим Алтайским катехизаторским училищем с возведением в сан иеромонаха. Служение епископом Оренбургским и Тургайским (1914–1919). Участие как председателя богослужебной комиссии вовал в работе Поместного собора РПЦ, проходившего в Москве с 15 августа 1917 года по 1 сентября 1918 года. Вместе с Дутовым Оренбург покинул и архиепископ Мефодий, направившись в Китай. С 1920 года Высокопреосвященный Мефодий назначен архиепископом Харбинским и Маньчжурским. Владыка Мефодий скончался в 1931 году и был похоронен у Свято-Никольского собора в Харбине.

Оренбургская духовная консистория

Оренбургская духовная консистория начала работу 11 июня 1859 г. вместо ликвидированного Оренбургского духовного правления. В состав консистории входило от 5 до 7 членов, назначаемых Св. Синодом по представлению епископа из числа чёрного или белого духовенства. Все решения в консистории принимались коллегиально на совместных заседаниях и представлялись вместе с протоколами епископу, который мог утвердить их или вернуть вопрос на повторное рассмотрение со своими замечаниями. За ведение делопроизводства консистории отвечала канцелярия во главе с секретарём (всего 15 человек). Оренбургская духовная консистория:

- подбирала и представляла епископу кандидатуры для определения на должности священно- и церковнослужителей;

- возбуждала перед Св. Синодом ходатайства об учреждении новых приходов, штатов финансирования их духовных лиц, строительстве церквей, самостоятельно разрешала сооружение и ремонт сельских храмов вместо обветшавших или сгоревших, открытие молитвенных домов, освящение всех вновь построенных храмов;

- осуществляла надзор за ведением приходской документации, хозяйством и финансами архиерейского дома, монастырей и церквей;

- разбирала дела о проступках духовенства по службе, а также против благонравия и церковного благочиния, жалобы клира и мирян и т. д.

Практические занятия (1 ч.)

1) Отметьте особенности Казанского кафедрального собора как памятника культуры?

2) Перечислите труды владыки Варлаама (Денисова), за которые он представлен к ордену Святой Анны 1-й степени?

3) Какие меры предпринимал владыка Митрофан (Вицинский) в открытии духовной семинарии и духовном просвещении края?

4) Как руководил строительством Оренбургской духовной семинарии и открытием Ольгинского приюта для бедных сирот Преосвященный Вениамин I (Быковский)?

5) Какую роль сыграл владыка Вениамин II (Смирнов) в открытии церковноприходских школ, Оренбургской духовной семинарии, православно-миссионерского братства?

6) Какую роль сыграл владыка Макарий (Троицкий) в учреждении Михаило-Архангельского братства в ноябре 1886 г., в открытии женского епархиального училища?

7) В каких церквях Оренбурга владыка Николай (Адоратский) совершал службы, какие посещал духовно-учебные заведения, как обустроил архиерейский дом с церковью Крестовой?

8) Как участвовал владыка Владимир (Соколовский-Автономов) в Японской духовной миссии, в противораскольнической деятельно-сти в Оренбуржье?

9) Роль владыки Иоакима (Левицкого) в открытии Оренбургского отдела Союза русского народа?

10) Какую роль сыграл владыка Феодосий (Олтаржевский) в обу-стройстве монастырей в епархии и открытии новых монастырей?

11) Роль владыки Мефодия (Герасимова) в духовном противостоянии большевикам и закрытию храмов и учебных заведений?

12) Проанализируйте карту Оренбургской губернии из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, (1897 г.), определите основные благочиния епархиии как территориально изменились границы епархии?

Тема 9. Архиереи Оренбургской епархии (1917-1939) (1 ч)

Преосвященный Аристарх (Николаевский),

епископ Оренбургский (1920–1923)

В миру Александр Фёдорович Николаевский, родился 4 апреля 1867 года. В 1887 году закончил Пензенскую духовную семинарию. В этом же году, овдовев, был пострижен в монашество. В 1895 году в сане иеромонаха назначен настоятелем Покровского монастыря в Москве. С 19 мая 1914 года – настоятель Московского Знаменского монастыря. Служение епископом Оренбургским (1920 – 1923). Разослал воззвание ко всему духовенству и верующим города, в котором убеждал не подчиняться обновленческому Синоду и оставаться в подчинении Патриарху Тихону. В 1922 г. сослан в Нарымский край, расстрелян в конце 1937 г.

Священномученик Иаков (Маскаев), епископ Оренбургский (1924–1926)

Священномученик Иаков (в миру Яков Иванович Маскаев) родился 13 октября 1879 года в городе Уральске в семье крестьян села Еделева Сызранского уезда Симбирской губернии. Женился, было девять детей, жена умерла при родах в 1918г. В 1901 году Яков Иванович был рукоположен в сан священника ко храму в селе Зобово. 19 марта 1923 г. по пострижении в монашество он был хиротонисан в Москве во епископа Орского. Служение епископом Оренбургским (1924–1926). ОГПУ в 1925 году арестовало владыку и приговорило к трём годам ссылки, которую он был отправлен отбывать в город Самару. 25 июля Особая тройка УНКВД Западносибирского края приговорила архиепископа Иакова в числе других обвиняемых к расстрелу и погребен в безвестной могиле в бывшем барнаульском Богородице-Казанском женском монастыре.

Высокопреосвященный Дионисий (Прозоровский),

архиепископ Оренбургский (1926–1928)

В миру Дмитрий Дмитриевич Прозоровский. Родился 6 августа 1871 года в селе Сок-Кармала Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне село Северное Оренбургской области), в семье священника. Окончил Симбирское духовное училище (в 1880 году) и Самарскую духовную семинарию (в 1891 году). В 1892 году, после женитьбы, рукоположен во иерея. Вскоре овдовел и в 1894 году поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. 26 ноября 1901 года возведён в сан архимандрита, назначен ректором Благовещенской духовной семинарии. 16 декабря 1916 года переведён епископом Кустанайским, 1-м викарием Оренбургской епархии. Проживал в Оренбурге, исполнял церковно-административные обязанности по отношению к вверенным ему приходам Оренбургского, Орского уездов и Тургайской области. Под попечением Преосвященного Дионисия находилась миссионерская деятельность в епархии, включая окормление всех единоверческих приходов. Являлся руководителем оренбургской пастырско-миссионерской школы, председателем Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества и Миссионерского совета. Служение архиепископом Оренбургским (1926–1928). 13 октября 1936 года Особой тройкой УНКВД по Новосибирской области приговорён к расстрелу.

Преосвященный Павел (Введенский), епископ Оренбургский (1928–1931)

В миру Павел Андреевич Введенский. Родился 4 марта 1866 года. В 1887 году окончил Самарскую духовную семинарию. В 1888 году рукоположен в сан иерея и до 1914 года священствовал в приходах Самарской епархии. В 1914–1918 годах – ключарь Самарского кафедрального собора. С 1919 года – ключарь Владивостокского кафедрального собора. 3 декабря отец Павел был произведён во архимандрита, а 21 ноября 1922 года был хиротонисан во епископа Никольско-Уссурийского, викария Владивостокской епархии. Служение епископом Оренбургским (1928–1931). Умер в Моршанске 27.01.1937 г.

Преосвященный Арсений (Соколовский),

епископ Оренбургский (1931–1936)

В миру Арсений Болеславович Соколовский, родился в 1879 году в г. Тифлисе. Сын инженера-путейца Болеслава, поляка и католика. Мать – грузинская княжна Эристова. Был студентом юридического факультета Санкт-Петербургского университета, обучался в университете в Лозанне. Служение епископом Оренбургским (1931–1936). 13 мая 1937 г. был приговорён Особым Совещанием при НКВД СССР к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Предположительно, скончался в заключении.

Преосвященный Bарлаам (Козуля), епископ Оренбургский (1937)