Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 3 г. Талдома

Формирование познавательной активности учащихся через исследовательскую деятельность.

Составитель: Майбо Светлана Александровна

учитель начальных классов первой категории

Талдом, 30.10.2018 г.

Оглавление.

1. Введение (актуальность выбранной темы) …………………………………………..3

2. Основная часть (понятие об исследовательской деятельности, её целях и задачах)…………………………………………………………………………………….4

3. Практическая часть …………………………………………………………………….5

4. Заключение ……………………………………………………………………………13

5. Список используемой литературы…………………………………………………...15

Формирование познавательной активности учащихся через исследовательскую деятельность.

Учитель начальных классов 1 кв. категории Майбо С.А.

МОУ СОШ №3 г. Талдома, Московской области.

Введение.

Ребенок любознателен, ему интересно все, все хочется потрогать, попробовать, изучить устройство, принцип действия. Это врожденные исследовательские качества. А в школе приходится изучать и исследовать очень много заданного - запланированного разными программами и стандартами.

Развитие познавательных потребностей и интересов ребёнка во многом зависит от того, насколько он вовлекается в собственный творческий, исследовательский поиск, в самостоятельное открытие новых знаний.

Каждое самостоятельно сделанный вывод, каждый прожитый, пережитый, перечувствованный день вносит свою лепту на формирование самооценки, самосознания маленького, но уже чувствующего себя личностью человека.

Исследовательская деятельность является одной из ведущих областей развития творческих качеств личности.

Актуальность выбранной темы я вижу в том, что исследовательская деятельность, как один из видов нетрадиционной формы обучения и воспитания, позволяет наиболее полно проявить себя как учителю, так и учащимся. Данная форма обучения способствует развитию и индивидуализации личности, а также формированию мотивации к получению учащимися знаний.

Мною были поставлены следующие цели:

внедрение элементов исследовательской деятельности в учебный процесс по образовательной системе «Школа России»;

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей;

способствовать формированию умения самостоятельно добывать знания, определять общий способ построения учебной задачи, инициативности школьника в постановке гипотез, поиске существенных доказательств, желанию выполнять любую задачу творчески.

Для успешного достижения поставленных целей я определила следующие задачи:

изучить научно-методическую литературу по данной проблеме;

выявить педагогические приёмы, определяющие эффективность обучения учащихся исследовательской деятельности;

формировать у учащихся представления об исследовании, как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни;

разработать систему организации учебно-исследовательской деятельности учащихся в начальной школе.

Главное для учителя – увлечь, заинтересовать детей и показать им важность их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.

Исследовательская деятельность может применяться как во всех образовательных областях в начальной школе и старшего звена, так и в воспитательной работе.

Организация исследовательской деятельности в начальной школе.

Любая исследовательская работа включает в себя следующие этапы:

Подготовительный

Основной

Заключительный.

Используя исследовательские методы в обучении младших школьников, я выявила существенные особенности. Младшего школьника бесполезно «нагружать» темой исследования. Он конечно исследователь от природы, но его на первых порах надо учить всему: как выявлять проблемы, как разрабатывать гипотезы, как наблюдать, как провести эксперимент и т.п., а исследовать он будет только то, что ему действительно интересно. Поэтому я считаю, что начиная работу над исследованием, взрослые не должны навязывать тему. Надо дать учащимся возможность самим определиться с выбором. Как ввести учащихся в проблемную ситуацию, доступную для их понимания, как заинтересовать тематикой исследования, поддерживать любознательность, устойчивый интерес к работе?

Внедряя исследовательскую деятельность, я заставляю и приучаю детей работать с книгой, газетой, журналом, что в наше время очень важно, потому что по собственному опыту и, основываясь на мнении коллег, я знаю, дети в лучшем случае читают только учебники. Они не хотят читать не только дополнительную литературу по предметам, но и увлекательные произведения литературы и периодической печати. Дети увлечены компьютером. Интернет заменяет друзей, улицу и даже реальный мир. Своей работой я стараюсь направить деятельность моих учеников в нужное и полезное для них русло. Ребята ведут себя по-разному: одни с каким-то азартом активно ищут информацию для своих исследований по библиотекам, другие втягивают в свою работу родителей, но есть и такие, которых приходится брать в «помощники». Ребёнок, чувствуя свою значимость, старается помочь учителю и вовлекается в исследовательскую работу. Найденный материал мы просматриваем, попутно выясняется, что нужно. Готовый материал мы вместе оформляем, и ребёнок готовится выступать на одном из уроков. Вообще для получения положительного результата детской исследовательской работы, по моему мнению, мне необходимо дать позитивный настрой и показать перспективу учащимся. Я должна чутко и умело руководить исследовательской деятельностью своих учеников. Проведя анкетирование в своем классе, я узнала, что мои ребята хотят хорошо учиться, что-то изобрести или сочинить, хотят как-то прославиться, чтобы о них и их достижениях знали. На таких желаниях мне легко строить работу, если правильно преподнести детям цель и задачи исследования .

В подготовительный период я вместе с детьми не только выбираем тему для исследования, определяем задачи, но и как можно больше стараемся собрать информацию о предмете изучения в литературе, Интернет-ресурсах.

Для сбора информации я предлагаю детям выбрать наиболее удобную форму поиска материала:

1. Подумать самостоятельно

Что я об этом знаю?

Какие мысли я могу высказать про это?

Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно?

2. Просмотреть книги и издания периодической печати по теме.

Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов.

3. Спросить у других людей.

Запиши интересную информацию, полученную от других людей.

4. Просмотреть телематериалы.

Запиши то необычное, что узнал из фильмов.

5. Использовать Интернет.

Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера.

6. Понаблюдать.

Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений, удивительные факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии.

7. Провести эксперимент.

Запиши план и результаты эксперимента.

С 1 класса почти все работы носят коллективный характер, тематика определяется учителем, но каждый ученик вносит свой вклад в общую работу, это приучает детей работать в коллективе, ставить общие интересы выше своих. Учитель может и должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору.

В своей работе я с 1 класса вовлекаю не только детей в исследовательскую деятельность, но и их родителей. Многие родители никогда не имели возможности участвовать в каких-либо делах, не связанных с их профессией или чисто родительской деятельностью. Я даю, им возможность сблизится со своими детьми, участвуя в научно-исследовательской деятельности. Эта работа стала для многих родителей интересным и захватывающим делом. Они, вместе с детьми делают фотографии, выполняют несложные исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными явлениями, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей.

В первом классе я начинаю проводить маленькие исследования, связанные с детским жизненным опытом. Тему выбираем близкую, интересную и увлекающую ребенка этого возраста, так как исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.

Так, совместно с родителями и детьми мы провели исследование «Что означают наши имена». Эта работа очень увлекла детей.

В первом классе мои ученики с удовольствием исследовали свою семью. Узнавали, почему у родителей такое отчество, какие близкие родственники у них есть, оформляли свой семейный фотоальбом, узнавали о профессиях членов семьи.

Самое важное для школьника – умение задавать вопросы: ученик должен ставить вопросы перед собой, перед учителем, перед одноклассниками и совместно искать на них ответы. Над этим этапом исследовательской деятельности, я более плотно занимаюсь во втором классе.

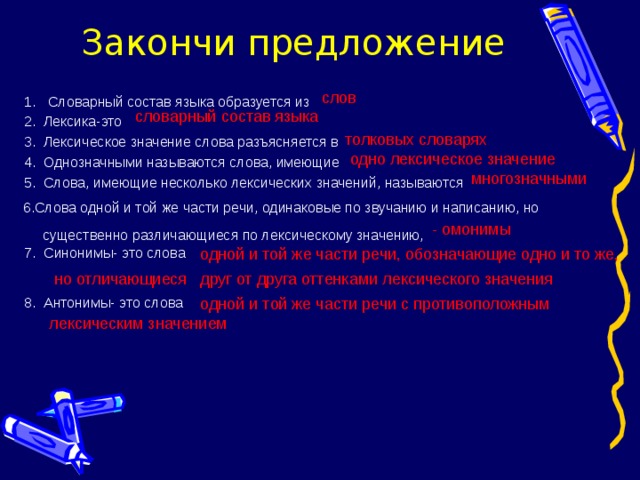

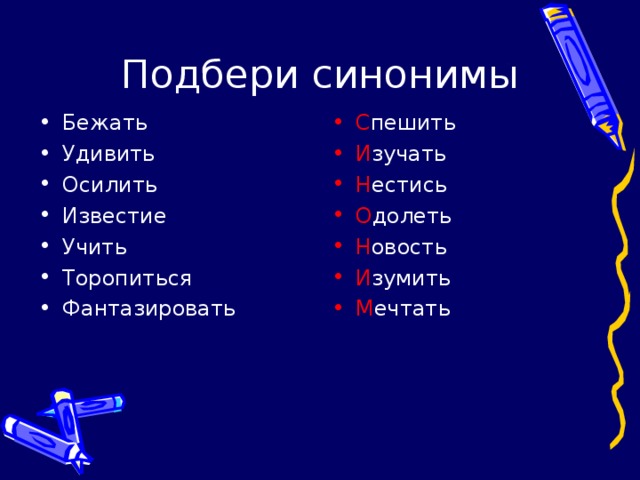

Вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность в познании, приобщая его к умственному труду. Если ученик ни о чем не спрашивает, я подталкиваю его к этому. Иначе усвоение материала будет проходить на уровне чувств: увидел, услышал, а вышел из класса – забыл. Как же я учу детей задавать вопросы, с чего начинаю? Вначале первоклассникам легче задавать вопросы на выяснение значения непонятных слов, следующим шагом может быть постановка вопросов к предложению, затем – вопросов к тексту. Легче всего проводить мне такую работу на уроках литературного чтения, русского языка.

Во втором классе ребята продолжили работу над исследованием своей семьи, они дополняли свои фотоальбомы, создавали сочинения-миниатюры о своих домашних питомцах.

Потом, в третьем классе - на уроках окружающего мира дети составляли свою родословную.

Многих увлёк поиск истоков происхождения своей фамилии. Дети исследовали данную проблему через опрос взрослых, книги, искали информацию в Интернете. Составляя родословную, ученики узнали о своих родственниках, в годы Великой Отечественной войны сражавшихся на фронтах или работавших в тылу. Работа над данной темой продолжалась и в четвёртом классе. На уроках русского языка обучающиеся писали сочинения на темы: «Моя семья», «Моё любимое занятие», «Субботний вечер у нас дома», «Семейная прогулка», «День моей мамы», «Любимые праздники нашей семьи».

В большинстве случаев исследовательская деятельность только начинается в классе, а продолжение требуется во внеурочное время. Так, проводя исследования по теме «Семья», многие ребята обнаружили, что из поколения в поколение передаются семейные реликвии. Группа обучающихся изучила эти «простые» вещи, узнала истории их появления в семье. Результатом работ стали доклады на уроке.

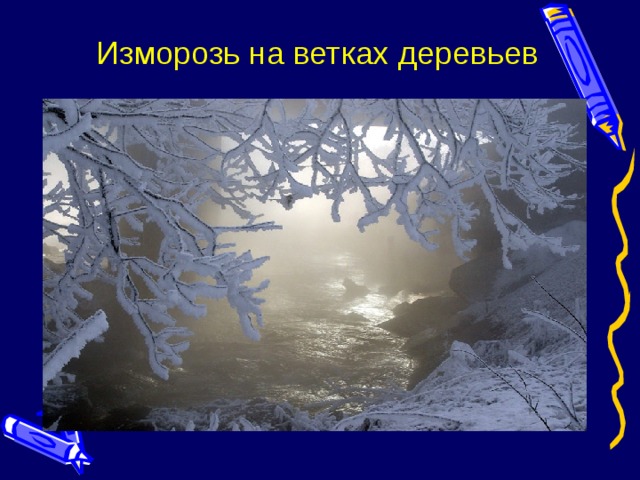

На уроках окружающего мира при изучении темы «Что такое настроение» ребята проводили эксперимент-наблюдение «Настроение близких в выходной день». Результаты наблюдений фиксировали, обсуждали в классе, потом делали выводы: какие факторы влияют на настроение человека, как можно поднять человеку настроение. Не выходя за рамки учебного занятия, на уроках окружающего мира в первом классе интересно проходило исследование «Почему снег скрипит под ногами?», во втором классе - «Природные часы, календарь и компас», в 3 классе - «Здоровые зубы – залог здоровья», в 4 классе - «Воздух и его значение в жизни человека».

Чтобы повысить уровень познавательной активности провожу уроки занимательного и познавательного характера, на которых предлагаю различные виды работ (индивидуальная, фронтальная работа, работа в парах, группах), нестандартные уроки, уроки с применением ИКТ.

Например, урок русского языка в 4 классе по теме «Правописание безударного гласного в приставке, корне и окончании имен существительных и прилагательных». Цель урока – систематизировать и закрепить знания о правописании безударного гласного в разных частях слова.

Фрагмент урока

1. Актуализация знаний.

2. Определение темы урока.

3. Мотивация на основе рефлексии.

- Сегодня мы будем работать по группам:

- Сейчас вам самим нужно будет сделать выбор, в какой группе работать. И это, наверное, самое трудное. Попробуйте вспомнить, правописание какой части слова у вас чаще всего вызывает затруднения, или вспомните, какие ошибки учитель исправляет у вас чаще всего.

4. Деление на группы.

- Выберите для себя нужную карточку, такую, которая нужна, чтобы потренироваться в правописании гласной в приставке; корне; окончании.

- Определите группу, в которой вы будете работать.

- Займите места в группах.

У некоторых детей деление на группы (нулевой уровень) вызвало затруднение, так как обычно они допускают ошибки в правописании всех частей слова. Им понадобилась помощь учителя. При работе в группе эти учащиеся сначала не проявляли активности, но постепенно включились в работу, проявляя интерес и активность. Этому свидетельствуют записи в конце урока: «Сегодня на уроке я работал лучше, чем раньше , … мне было интересно, я много успела ,…я поняла, что могу работать лучше.»

Вызвало затруднение деление на группы у кого был(высокий уровень)кто все темы усваивает, пишет без ошибок. Ем была отведена роль консультанта.

5. Работа в группах.

Цель работы на данном этапе – активизировать познавательную активность через групповую форму работы.

Наблюдая за детьми, я пришла к выводу, что данный вид работы нравится детям, многие проявляют активность и инициативу, менее закомплексованы.

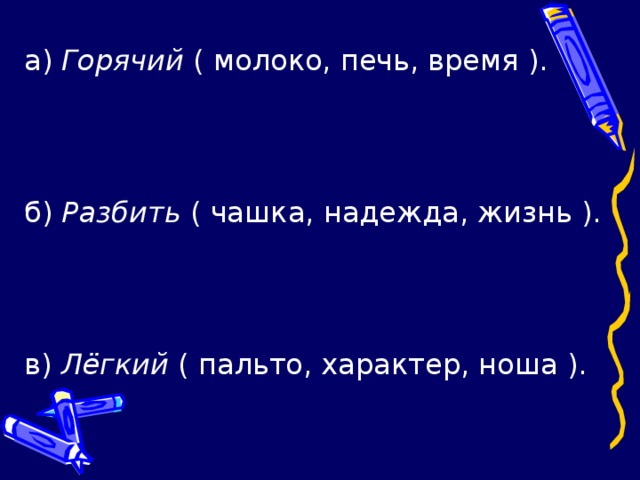

С целью развития познавательной активности использовались загадки - краткое описание предмета или явления, часто в поэтической форме, заключающее в себе задачу в виде явного (прямого) или предполагаемого (скрытого) вопроса. Есть загадки, в которых отгадывающий по двум, а то и по одному признаку должен восстановить целостный образ объекта или явления, например: В воде купался, но сух остался (гусь). Эти загадки требуют дополнительной информации (почему перья птицы после купания остаются сухими?). В других загадках перечень признаков может быть расширен или они построены на основе отрицательного сравнения. По веткам скачет, да не птица; рыжая, да не лиса (белка); Летит, а не птица, воет, а не зверь. (ветер)

Дети поочередно сопоставляли разные и в то же время в чем-то сходные признаки, группируют их по-новому и путем исключения ошибочных ответов при накоплении новых признаков находят отгадку. Такой анализ развивает способность логически мыслить и рассуждать.

Распространенный вид загадок - загадки метафорические, например, огонь в таких загадках сравнивают с красным петухом (Красный петушок по жердочке бежит!). Разгадывание таких загадок развивает как образное, так и логическое мышление.

Специфической формой работы с загадками является решение кроссвордов или ребусов. Для решения кроссвордов можно организовывать различные формы работы: самостоятельная работа, работа в группах, в парах.

Рассмотрим данные формы работы на уроке русского языка по теме «Местоимение». Цель урока – закрепление изученного материала.

Детям была предложена работа в парах. Они должны были найти в словаре слова, в которых содержатся местоимения, подчеркнуть их (агроном, вагон, заяц, космонавт, воробей, месяц, горизонт и др.).

Для решения кроссвордов дети разбились на группы.

Данные формы работы нравятся детям, они активны, все без исключения вовлечены в работу. Особую активность проявляют дети, которые не любят много писать, быстро утомляются.

На уроках использую познавательные задания, вопросы, игры. Особое место среди них занимают дидактические игры – это творческая, целенаправленная деятельность, в процессе которой дети глубже познают явления окружающей действительности. Игры и их элементы делают процесс обучения интересным, способствуют преодолению трудностей в усвоении материала. К дидактическим играм относятся коллективные творческие дела игрового, познавательного характера. При подборе дидактических игр учитель идет от интереса учащихся, выходя за рамки учебной программы .

В своей работе использую приемы, которые особо любимы детьми.

«Реставрация». Учащиеся получают текст или рисунок с пропусками, недостающими элементами. Необходимо заполнить пробелы.

Следует отметить, что не менее эффективными приёмами по формированию познавательной активности младших школьников являются следующие:

«Лови ошибку». Ученики в тексте со специально допущенными ошибками, находят их и объясняют их суть.

«Перевертыш». Тема урока записывается словами в перевернутом виде, без изменения порядка слов в предложении. Детям предлагается правильно прочитать тему и рассказать, как они это сделали.

«Творчество на будущее». Ученики выполняют творческие задания по подготовке дидактических материалов: составляют ребусы, загадки и кроссворды по теме урока, придумывают игры на изучение, повторение или закрепление .

Таким образом, использование выше названных приемов способствует:

повышению активности учащихся, росту их интереса к предмету;

формированию навыков самостоятельной работы с учебным материалом;

стремлению устанавливать причинно-следственные связи, существующие в природе и обществе .

В последнее время учителями начальных классов используются нестандартные формы обучения. Нетрадиционный (нестандартный) урок - это "импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру". Главная цель нестандартных уроков – активизация познавательной деятельности учащихся к учебному труду. Нетрадиционная форма урока (игра, путешествие, сказка) соответствует возрастным особенностям младших школьников. В игре дети легко овладевают новыми знаниями и умениями.

Обучение в начальной школе можно рассматривать как особый переходный период, в котором осуществляется смена ведущей деятельности: игра уступает место учебе. На нестандартном уроке используются различные формы взаимосвязи игры и учения. В результате этого ученики учаться приобретать новые знания, умения и развивать свои способности. В современной школе учителя практикуют разнообразные типы нестандартных уроков. Это - урок-викторина, урок-конкурс, урок-сказка, урок-путешествие, урок-аукцион, интегрированный урок, урок-встреча и др. К таким урокам готовится заранее не только учитель, но и весь класс.

На таких уроках все дети принимают активное участие в работе, с интересом включаются во все виды заданий. Дети, у которых наблюдается быстрая утомляемость на обычных уроках, здесь проявляют активность и высокую работоспособность.

Известно, что ведущим видом деятельности для младших школьников является учение, которое может носить разный характер: подражательный, репродуктивный, поисковый, творческий.

Содержание учебного материала содействует обогащению и расширению знаний ребенка, приобретению опыта, развитию его кругозора. Однако в содержании учения не все привлекает школьника. В связи с этим перед учителем встает задача - заинтересовать детей. Одним из средств повышения познавательной активности детей является показ значимости и ценности содержания учебного материала, что необходимо соблюдать на всех этапах урока, особенно при постановке перед детьми познавательных задач, создания стимулов учения. Возрастными особенностями младших школьников диктуется соблюдение такого требования, как привлечение занимательного материала на уроке. Целесообразно использовать ребусы, дидактические игры, викторины, загадки и другой материал, который может заинтересовать, увлечь учащихся.

Наряду с содержанием учебного материала большую роль играют методы обучения, при помощи которых организуется учебный процесс. К основным из них относятся методы проблемного обучения и самостоятельная учебная работа учащихся. В проблемном обучении можно выделить такие методы, как проблемное изложение знаний, эвристическая беседа, исследовательский метод обучения. При обучении детей в начальных классах наиболее распространены проблемное изложение знаний учителем, привлечение учеников к поиску на отдельных этапах изложения. На уроках чтения проблемными являются задания по выявлению новых фактов и явлений, использование приемов сравнения, формирование оценочного суждения, установление причинно-следственных связей и др.

Приведу фрагменты проблемного урока по математике.

Тема урока: «Письменное деление многозначного числа на двузначное».

Цель : познакомить с алгоритмом письменного деления многозначного числа на двузначное.

На этапе актуализации знаний в работу вовлекались учащиеся с нулевым и низким уровнем, так как данные задания были отработаны на протяжении нескольких уроков и не вызывали затруднений. Дети чувствовали себя уверенно, не боялись отвечать.

Далее было предложено задание:

вычисли:

560: 70 =

180 : 60=

150 : 50=

153 : 51 =

210 :35 =

- Кто смог задание выполнить полностью?

На этом этапе работы дети, которые часто на уроках не успевают выполнить все задания, постоянно отстают, чувствуют себя уверенно, так как видят, что «…даже отличники не выполнили все задания полностью». Так у детей данной группы вырабатывается уверенность в себе, они уже не боятся признаться, что выполнили не всю работу.

Создание проблемной ситуации

-Как рассуждали, вычисляя значение выражений 153 : 51? 210 :35?

- Что объединяет эти выражения?

- Нужно ли нам научиться решать такие выражения?

-Какой будет тема нашего урока?

На данном этапе активность проявляли учащиеся с высоким и средним уровнем.

Анализируя наблюдения за детьми в ходе урока, напрашивается вывод: проведение проблемных уроков способствует повышению познавательной активности, развитию мыслительных операций, формированию устойчивого интереса к учебной деятельности.

Существенную роль в активизации познавательной активности школьников играет и самостоятельная работа как метод обучения. В процессе самостоятельного поиска активно работает мышление, поэтому усвоенные знания осмысленны и прочны.

У детей младшего школьного возраста преобладает непроизвольное внимание и память. Поэтому эта особенность определяет частую смену видов деятельности и включение игры в учебный процесс.

Внедрение в учебный процесс исследовательской деятельности имеет положительные тенденции: повышается уровень и качество образовательного процесса в целом, возникает потребность у обучающихся и их родителей в саморазвитии, так необходимом для адаптации к реалиям сегодняшнего мира.

2. Система организации исследовательской деятельности в начальной школе.

Из опыта хочу отметить, что развить сразу весь комплекс свойств для работы над исследованием невозможно. Это длительная, целенаправленная работа, и эпизодическое использование творческих задач не приносит желаемого результата. Поэтому работа должна стать системой, позволяющая формировать как потребность в творческой деятельности, так и развивать всё многообразие интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка.

Чтобы привлечь в союзники родителей, я планирую провести родительское собрание на тему: «Почему младшему школьнику полезно быть исследователем?». С помощью презентаций познакомить родителей с различными исследовательскими работами бывших учеников начальной школы, чтобы помочь представить каким может быть результат исследовательской работы.

В своей работе использую специальные игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований.

"Познание начинается с удивления тому, что обыденно",- говорили ещё древние греки. Гипотезы (или гипотеза) возникают как возможные варианты решения проблемы. Затем эти гипотезы подвергаются проверке в ходе исследования. Построение гипотез - основа исследовательского, творческого мышления.

В умении выработать гипотезы будем использовать различные упражнения.

Делая предположения, необходимо использовать следующие слова: предположим, допустим, возможно, может быть и т. д.

Я считаю необходимым подготовить детей к тому, что настоящее всегда продолжается в будущем, а потому я буду приучать их к дальнейшим вопросам: что ещё может интересовать тебя в этой проблеме? Что ещё ты можешь предложить или сделать? Эти вопросы пробуждают любопытство, бросают вызов воображению ребёнка.

Также считаю необходимым научить давать определения понятиям. Набирая детей в первый класс, я изучала их словарный запас при помощи методики «Назови слова». По результатам исследования, у меня из 19 обследуемых - 5 человек имели высокий уровень словарного запаса, 8 человек - средний, 6 человек - низкий. Детям трудно было дать определение какому-либо предмету, ещё сложнее признаку или действию.

Для того чтобы научиться определить понятие, я планирую применять относительно простые приёмы: описание, сравнение своих описаний с описанием этих же предметов учёными-классиками или одноклассниками, различение (например, весна и осень - времена года, но чем они отличаются), обобщение.

Обобщение – это логическая операция перехода от видового понятия к родовому, путём отбрасывания от содержания видового понятия его видообразующего признака (признаков). Для этого буду использовать следующее задание – из приведённых понятий надо построить такие ряды, в которых каждое последующее понятие было бы родовым по отношению к предыдущему.

Важным средством развития умений давать определения являются обычные загадки. Я смотрю на них не просто как на забаву, а как на весёлое, но всё же вполне серьёзное задание. Отгадка загадки – это её определяемая часть, а формулировка – это вторая половина определения, его определяющая часть. Составление и разгадывание кроссвордов также можно рассматривать как упражнение в определении понятий.

В дальнейшей работе считаю необходимым учить ребят классифицировать.

Также необходимо учить детей проводить эксперимент – важнейший из методов исследования. Самые интересные эксперименты – это, конечно, реальные опыты с реальными предметами и их свойствами. Эксперименты можно проводить на многих уроках и во внеурочной деятельности. Моя практика показывает, что дети их особенно любят и в дальнейшем полученные ими из опыта знания, сохраняются надолго.

Все эти виды заданий позволяют мне сформировать необходимые умения для создания исследовательской работы или проекта.

Итогом четырёхлетней работы должны стать исследования ребят, которые будут защищаться на школьных и районных научно-практических конференциях.

Заключение.

Анализируя результативность работы в технологии учебного исследования, можно сделать выводы:

усвоение алгоритма научного исследования способствует формированию научного мировоззрения учащихся;

значительно расширяется кругозор школьников в предметных областях;

вооружает учащихся универсальными способами учебной деятельности, даёт импульс к саморазвитию, способности к самоанализу, самоцелеполаганию, самоорганизации, самоконтролю и самооценке;

формирует социальный опыт в труде и общении;

способствует профессиональному росту учителей, расширяя знания как в области своего предмета, так и в педагогической науке, даёт возможность лучше узнать учеников, раскрыть их потенциал, а также расширяет контакты на профессиональный основе с коллегами, родителями учащихся.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что исследовательская тактика ребёнка - это не просто один из методов обучения. Это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Он позволяет трансформировать обучение в самообучение, реально запускает механизм саморазвития. Главное отличие детей, способных принимать участие в исследовательской работе, - наличие у них потребности узнавать новое. Это видно из мониторинга мотивации к исследовательской деятельности: в первом классе наличие только ситуативного интереса; но уже начиная со второго класса – рост устойчивого и обобщённого интереса к исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность в начальной школе способствует общему развитию школьников, и непосредственно таких показателей мыслительной деятельности как умение:

классифицировать;

обобщать;

отбирать все возможные варианты решения;

переключаться с одного поиска решения на другой;

составлять программу действий по своей работе;

рассматривать объект с различных точек зрения;

сравнивать различные объекты и их совокупности;

составлять задания по предложенной теме;

проводить самоконтроль.

Наблюдения за учащимися показывает, что процент детей, у которых данные умения сформированы или частично сформированы, увеличивается по всем исследуемым модулям. Это говорит о том, что описанная методика работы необходима, так как она активизирует исследовательское поведение детей.

Литература.

Белых, С. Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся. С. Л. Белых. Исследовательская работа школьников. – 2006. - № 18.

Венгер А.Л. Психологическое обследование младших школьников. А.Л. Венгер, Г.А. Цукерман. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. – 159 с.: ил. – (Библиотека школьного психолога).

Журнал. Начальная школа плюс-минус №5, №6, №9, №10, №11, 2006; №9, №11, 2007, №5, №9, 2008

Карпов, Е. М. Учебно-исследовательская деятельность в школе. Е. М. Карпов . Лучшие страницы педагогической прессы. – 2001. - № 6.

Курнешова, Л. Е. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы . Л. Е. Курнешова Учитель года Москвы. – Письмо. – 2004. № 2.

Лебедева, С. А. , Тарасов, С. В. Организация исследовательской деятельности в гимназии. С. А. Лебедева, С. В. Тарасов Практика административной работы в школе. – 2003. - № 7.

Мухина В.С. Возрастная психология. - Москва, 1998

Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей. Игры и упражнения. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.

Савенков А.И. Я – исследователь. Учебник – тетрадь для младших школьников. Изд. «Учебная литература», 2004

Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить младшего школьника приобретать знания. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002.

Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского обучения школьников. Библиотека журнала «Директор школы». Москва, 2003

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. - Ярославль: Гринго, 1996

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления учащихся.- Ярославль, 1993

Тлиф, В. А. Виды исследований школьников. В. А. Тлиф Одарённый ребёнок. – 2005. – № 2.

Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Т.Е. Торренса. Методическое руководство. – Санкт – Петербург, Иматон,1998.

Туник Е.Е. Опросник креативности Джонсона. СПб.: СПбУПМ, 1997.

Файн Т.Д. Поэтапные действия по формированию исследовательской культуры школьников . Практика административной работы в школе. – 2003. – № 7.

Чечель, И. Д. Исследовательские проекты в практике обучения. И. Д. Чечель Практика административной работы в школе. – 2003. - № 6.