Писатели Ямала

Анна Павловна

Неркаги

Карпухина Л.В.

МБОУ «СШ№12»

г. Новый Уренгой

ЯНАО

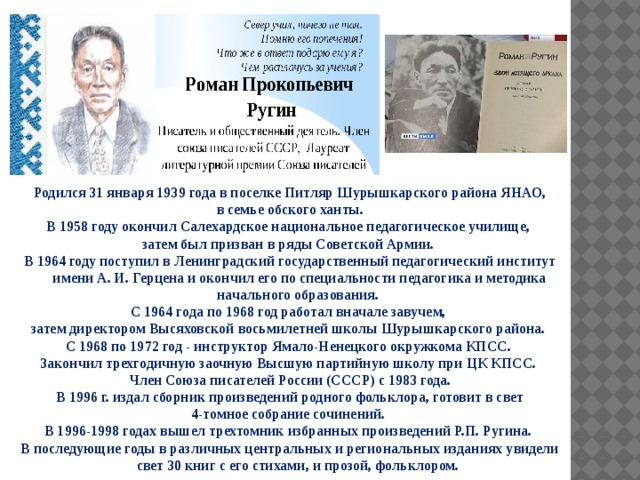

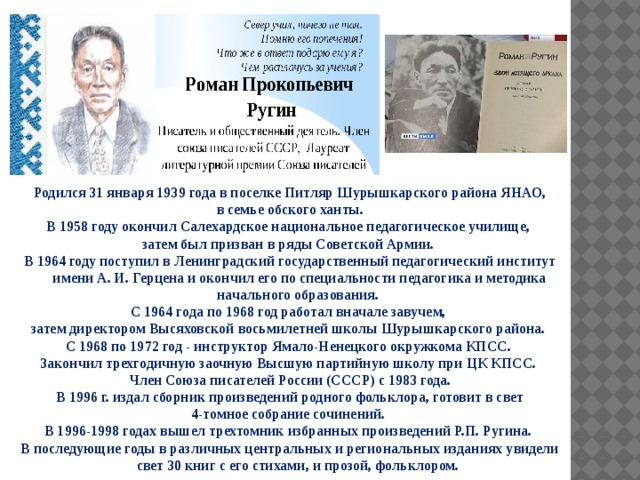

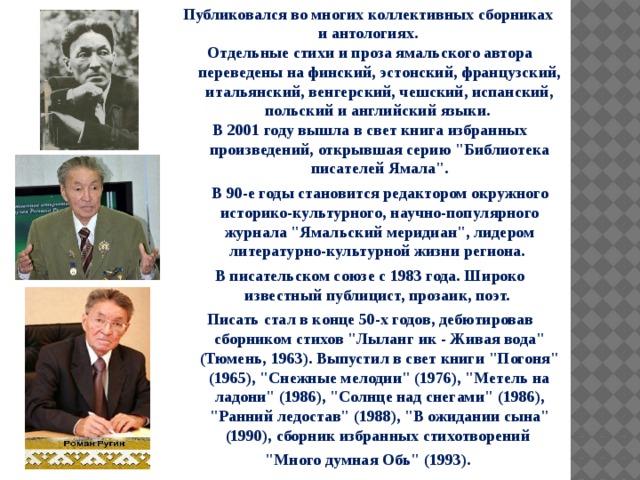

Родился 31 января 1939 года в поселке Питляр Шурышкарского района ЯНАО,

в семье обского ханты.

В 1958 году окончил Салехардское национальное педагогическое училище,

затем был призван в ряды Советской Армии.

В 1964 году поступил в Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена и окончил его по специальности педагогика и методика начального образования.

С 1964 года по 1968 год работал вначале завучем,

затем директором Высяховской восьмилетней школы Шурышкарского района.

С 1968 по 1972 год - инструктор Ямало-Ненецкого окружкома КПСС.

Закончил трехгодичную заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Член Союза писателей России (СССР) с 1983 года.

В 1996 г. издал сборник произведений родного фольклора, готовит в свет

4-томное собрание сочинений.

В 1996-1998 годах вышел трехтомник избранных произведений Р.П. Ругина.

В последующие годы в различных центральных и региональных изданиях увидели свет 30 книг с его стихами, и прозой, фольклором.

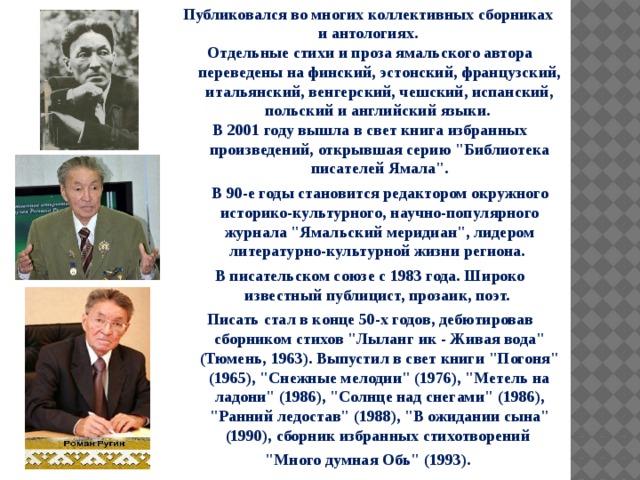

Публиковался во многих коллективных сборниках

и антологиях.

Отдельные стихи и проза ямальского автора переведены на финский, эстонский, французский, итальянский, венгерский, чешский, испанский, польский и английский языки.

В 2001 году вышла в свет книга избранных произведений, открывшая серию "Библиотека писателей Ямала".

В 90-е годы становится редактором окружного историко-культурного, научно-популярного журнала "Ямальский меридиан", лидером литературно-культурной жизни региона.

В писательском союзе с 1983 года. Широко известный публицист, прозаик, поэт.

Писать стал в конце 50-х годов, дебютировав сборником стихов "Лыланг ик - Живая вода" (Тюмень, 1963). Выпустил в свет книги "Погоня" (1965), "Снежные мелодии" (1976), "Метель на ладони" (1986), "Солнце над снегами" (1986), "Ранний ледостав" (1988), "В ожидании сына" (1990), сборник избранных стихотворений

"Много думная Обь" (1993).

Как один из зачинателей хантыйской литературы, он представлен в "Антологии литератур уральских народов" под редакцией Петера Домокоша и Петера Хайду, изданной Финно-угорским институтом АН ВНР в Будапеште в издательстве "Европа" (1975), печатается во многих альманахах и журналах страны: "Дружба народов", "Москва", "Нева", "Сибирские огни", "Октябрь", "Аврора", "Урал", "Север" и других.

Два его стихотворения вошли в антологию мировой поэзии.

Роман Ругин активно сотрудничал с композиторами округа и города Москвы, многие его стихи положены на музыку.

В 1988 году Р.П. Ругин был удостоен звания лауреата литературной премии писателей СССР, с 1983 года – член Союза писателей России.

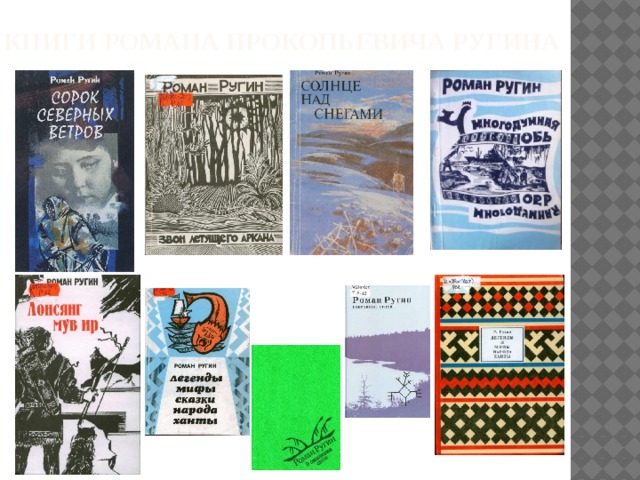

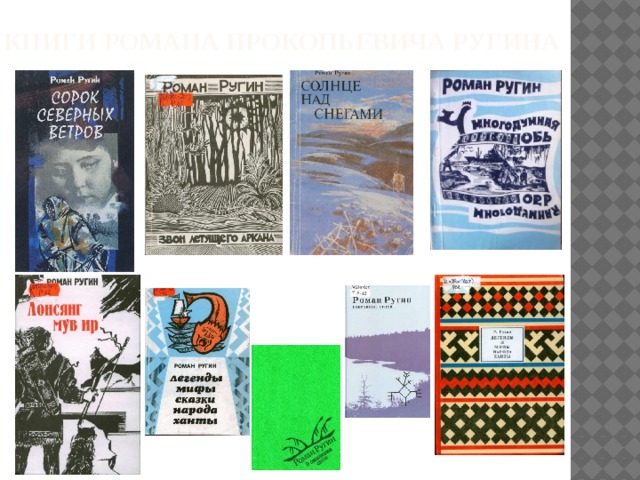

Книги Романа Прокопьевича ругина

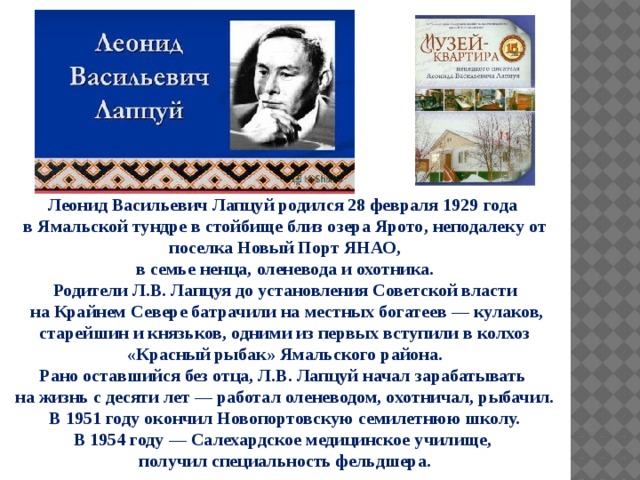

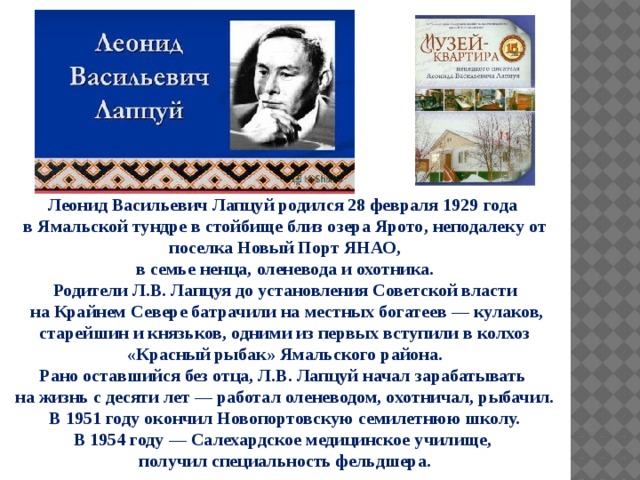

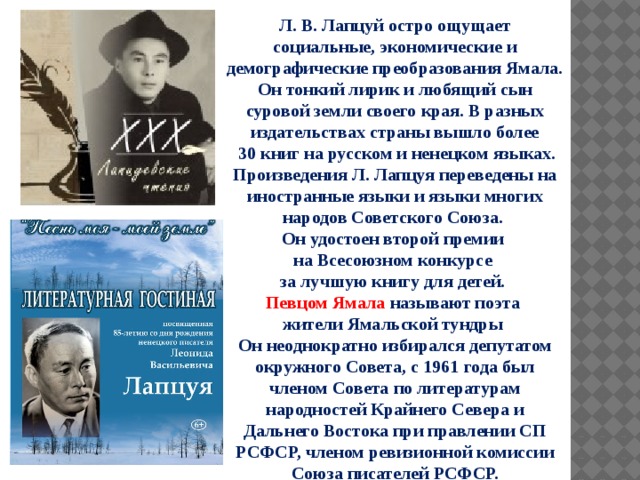

Леонид Васильевич Лапцуй родился 28 февраля 1929 года

в Ямальской тундре в стойбище близ озера Ярото, неподалеку от поселка Новый Порт ЯНАО,

в семье ненца, оленевода и охотника.

Родители Л.В. Лапцуя до установления Советской власти

на Крайнем Севере батрачили на местных богатеев — кулаков, старейшин и князьков, одними из первых вступили в колхоз «Красный рыбак» Ямальского района. Рано оставшийся без отца, Л.В. Лапцуй начал зарабатывать

на жизнь с десяти лет — работал оленеводом, охотничал, рыбачил.

В 1951 году окончил Новопортовскую семилетнюю школу.

В 1954 году — Салехардское медицинское училище,

получил специальность фельдшера.

В это же время работал переводчиком и нештатным корреспондентом редакции окружной газеты «Красный Север».

В 1954 году Л.В.Лапцуй был направлен в Москву в Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, которую окончил в 1956 году.

После этого работал инструктором,

заведующим отделом пропаганды и агитации Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ, секретарем Ямальского РК ВЛКСМ, секретарем исполкома Пуровского райсовета, ответственным секретарем президиума правления окружной организации общества «Знание». В 1963 году Л.В. Лапцуй заканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПСС, с 1964 года работает инструктором отдела пропаганды и агитации окружкома КПСС, с 1968 по 1974 год — инструктором орготдела Ямало-Ненецкого окрисполкома.

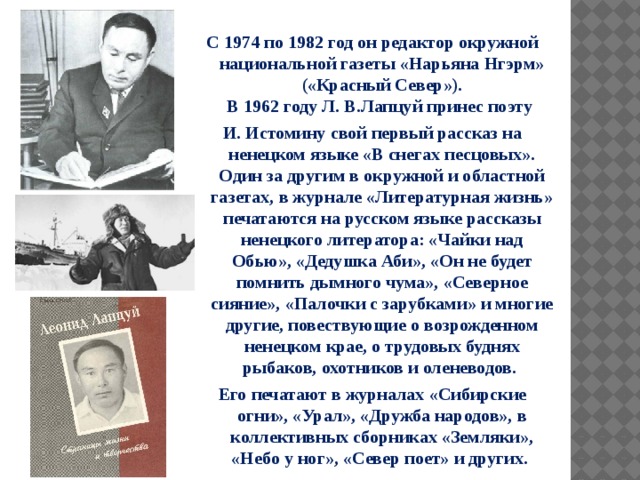

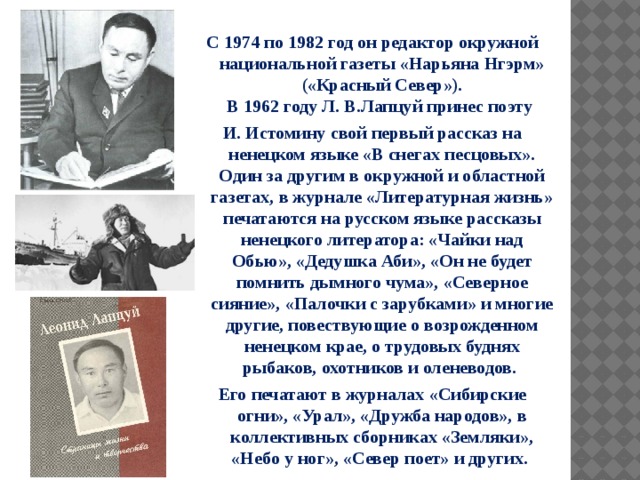

С 1974 по 1982 год он редактор окружной национальной газеты «Нарьяна Нгэрм» («Красный Север»). В 1962 году Л. В.Лапцуй принес поэту

И. Истомину свой первый рассказ на ненецком языке «В снегах песцовых». Один за другим в окружной и областной газетах, в журнале «Литературная жизнь» печатаются на русском языке рассказы ненецкого литератора: «Чайки над Обью», «Дедушка Аби», «Он не будет помнить дымного чума», «Северное сияние», «Палочки с зарубками» и многие другие, повествующие о возрожденном ненецком крае, о трудовых буднях рыбаков, охотников и оленеводов.

Его печатают в журналах «Сибирские огни», «Урал», «Дружба народов», в коллективных сборниках «Земляки», «Небо у ног», «Север поет» и других.

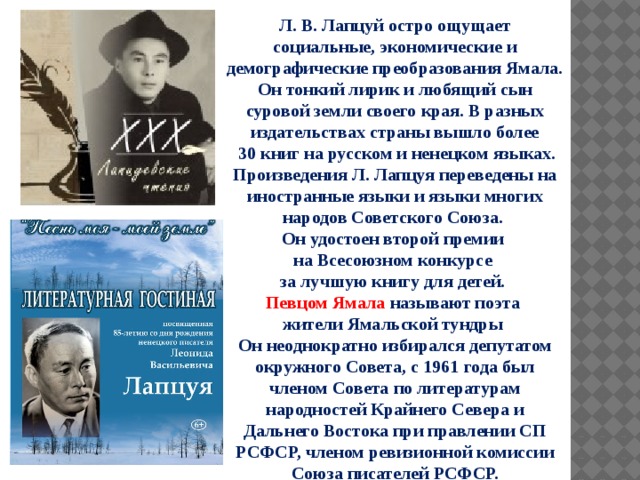

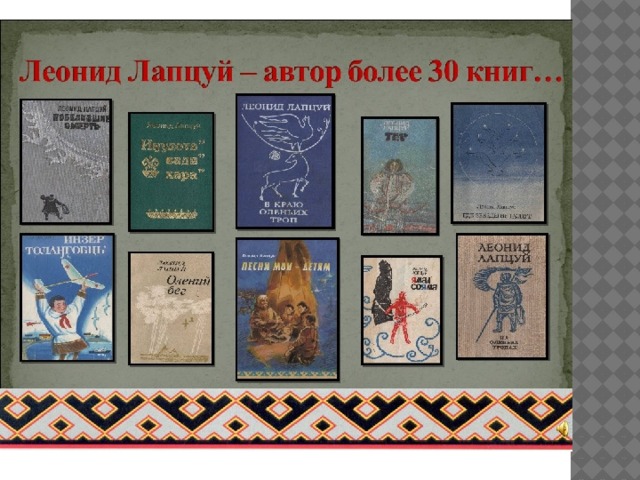

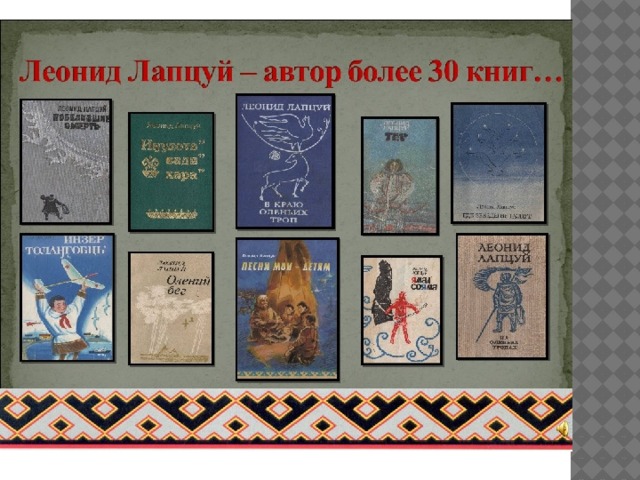

Л. В. Лапцуй остро ощущает социальные, экономические и демографические преобразования Ямала. Он тонкий лирик и любящий сын суровой земли своего края. В разных издательствах страны вышло более

30 книг на русском и ненецком языках. Произведения Л. Лапцуя переведены на иностранные языки и языки многих народов Советского Союза.

Он удостоен второй премии

на Всесоюзном конкурсе

за лучшую книгу для детей.

Певцом Ямала называют поэта

жители Ямальской тундры

Он неоднократно избирался депутатом окружного Совета, с 1961 года был членом Совета по литературам народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока при правлении СП РСФСР, членом ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР.

Л. В.Лапцуй —

заслуженный работник культуры РСФСР.

Активный организатор и участник многих мероприятий по сбору и сохранению ненецкого национального фольклора. Принимал непосредственное участие в создании букваря для национальных школ. Автор книги для внеклассного чтения на ненецком языке.

Член Союза писателей СССР с 1964 года. Имя Леонида Лапцуя присвоено Салехардскому культурно-просветительному училищу .

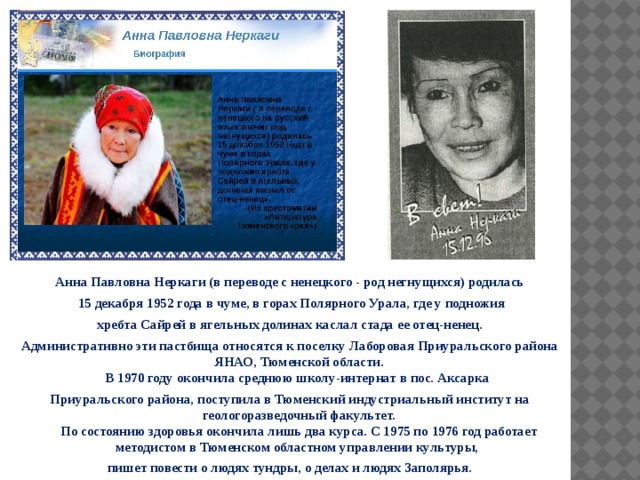

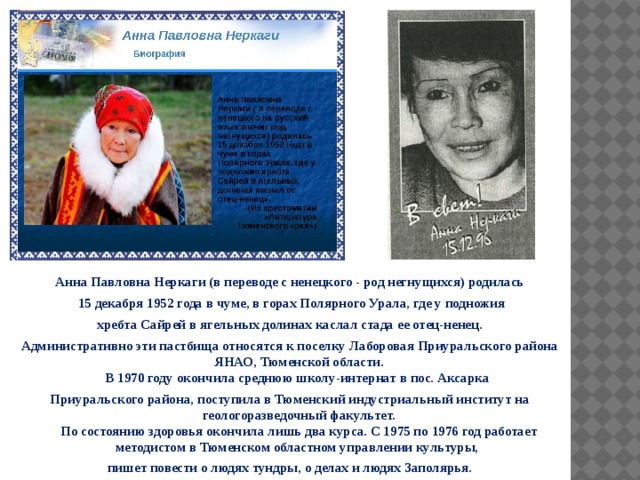

Анна Павловна Неркаги (в переводе с ненецкого - род негнущихся) родилась

15 декабря 1952 года в чуме, в горах Полярного Урала, где у подножия

хребта Сайрей в ягельных долинах каслал стада ее отец-ненец.

Административно эти пастбища относятся к поселку Лаборовая Приуральского района ЯНАО, Тюменской области. В 1970 году окончила среднюю школу-интернат в пос. Аксарка

Приуральского района, поступила в Тюменский индустриальный институт на геологоразведочный факультет. По состоянию здоровья окончила лишь два курса. С 1975 по 1976 год работает методистом в Тюменском областном управлении культуры,

пишет повести о людях тундры, о делах и людях Заполярья.

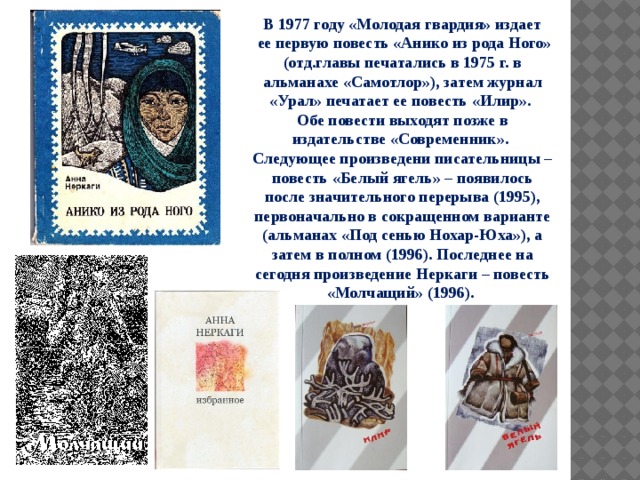

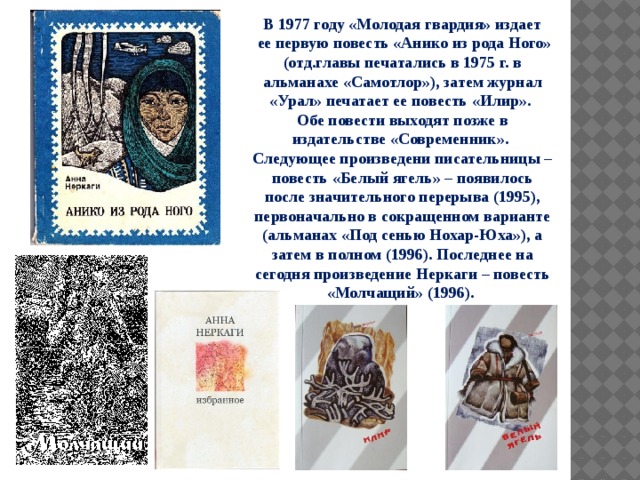

В 1977 году «Молодая гвардия» издает

ее первую повесть «Анико из рода Ного» (отд.главы печатались в 1975 г. в альманахе «Самотлор»), затем журнал «Урал» печатает ее повесть «Илир».

Обе повести выходят позже в издательстве «Современник».

Следующее произведени писательницы – повесть «Белый ягель» – появилось после значительного перерыва (1995), первоначально в сокращенном варианте (альманах «Под сенью Нохар-Юха»), а затем в полном (1996). Последнее на сегодня произведение Неркаги – повесть «Молчащий» (1996).

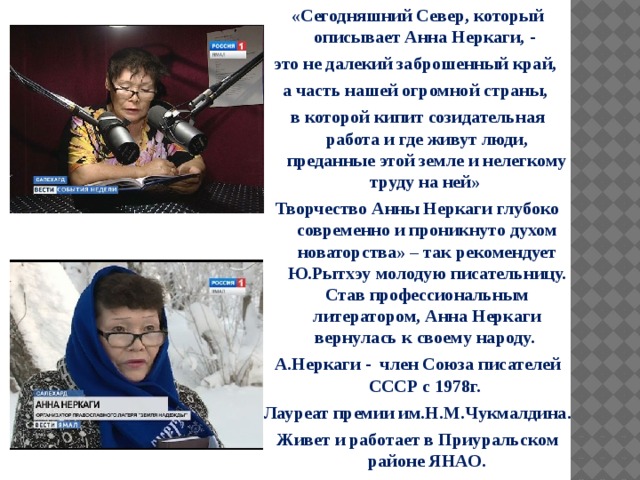

«Сегодняшний Север, который описывает Анна Неркаги, -

это не далекий заброшенный край,

а часть нашей огромной страны,

в которой кипит созидательная работа и где живут люди, преданные этой земле и нелегкому труду на ней»

Творчество Анны Неркаги глубоко современно и проникнуто духом новаторства» – так рекомендует Ю.Рытхэу молодую писательницу. Став профессиональным литератором, Анна Неркаги вернулась к своему народу.

А.Неркаги - член Союза писателей СССР с 1978г.

Лауреат премии им.Н.М.Чукмалдина.

Живет и работает в Приуральском районе ЯНАО.

АННА ПАВЛОВНА НЕРКАГИ

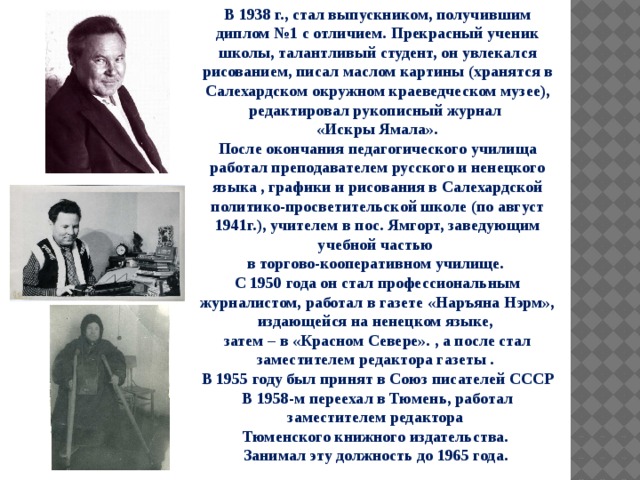

Иван Гигорьевич Истомин родился в 1917 году в семье

рыбака-коми в селе Мужи Шурышкарского района.

В трехлетнем возрасте перенес полиомиелит и обезножел.

Дядя изладил мальчику костыли.

А друзья тут же дали Истомину прозвище Ванька-встанька.

Много лет спустя Иван Григорьевич говорил:

«Я и вправду как Ванька-встанька. Стою и не качаюсь.

Качаюсь и не падаю. Ну а упал — встаю...»

Окончив школу-семилетку (1934), он поступил в Салехардский туземный педтехникум (так назывался ранее педколледж).

В 1936 году в окружной газете опубликовал своё

первое стихотворение «Олень».

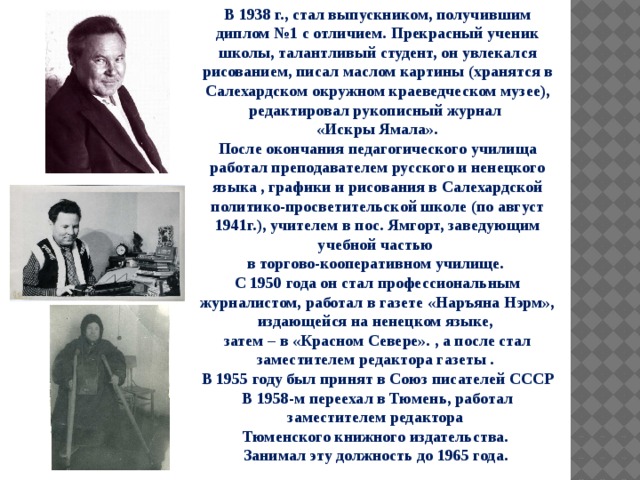

В 1938 г., стал выпускником, получившим диплом №1 с отличием. Прекрасный ученик школы, талантливый студент, он увлекался рисованием, писал маслом картины (хранятся в Салехардском окружном краеведческом музее), редактировал рукописный журнал

«Искры Ямала».

После окончания педагогического училища работал преподавателем русского и ненецкого языка , графики и рисования в Салехардской политико-просветительской школе (по август 1941г.), учителем в пос. Ямгорт, заведующим учебной частью

в торгово-кооперативном училище.

С 1950 года он стал профессиональным журналистом, работал в газете «Наръяна Нэрм», издающейся на ненецком языке,

затем – в «Красном Севере». , а после стал заместителем редактора газеты .

В 1955 году был принят в Союз писателей СССР

В 1958-м переехал в Тюмень, работал заместителем редактора

Тюменского книжного издательства.

Занимал эту должность до 1965 года.

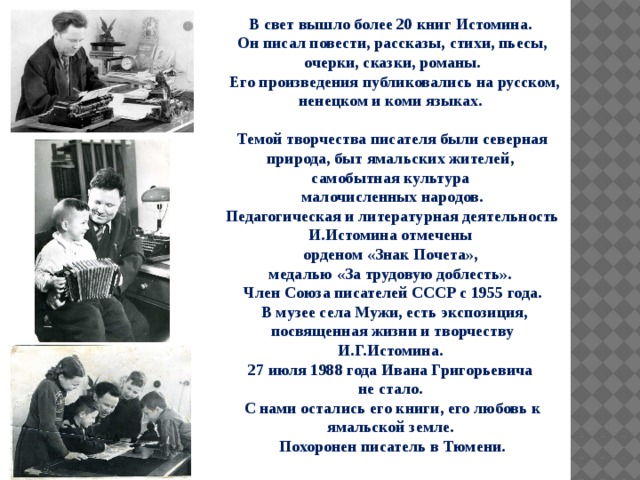

В свет вышло более 20 книг Истомина.

Он писал повести, рассказы, стихи, пьесы, очерки, сказки, романы.

Его произведения публиковались на русском, ненецком и коми языках.

Темой творчества писателя были северная природа, быт ямальских жителей,

самобытная культура

малочисленных народов.

Педагогическая и литературная деятельность И.Истомина отмечены

орденом «Знак Почета»,

медалью «За трудовую доблесть».

Член Союза писателей СССР с 1955 года.

В музее села Мужи, есть экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Г.Истомина.

27 июля 1988 года Ивана Григорьевича

не стало.

С нами остались его книги, его любовь к ямальской земле.

Похоронен писатель в Тюмени.

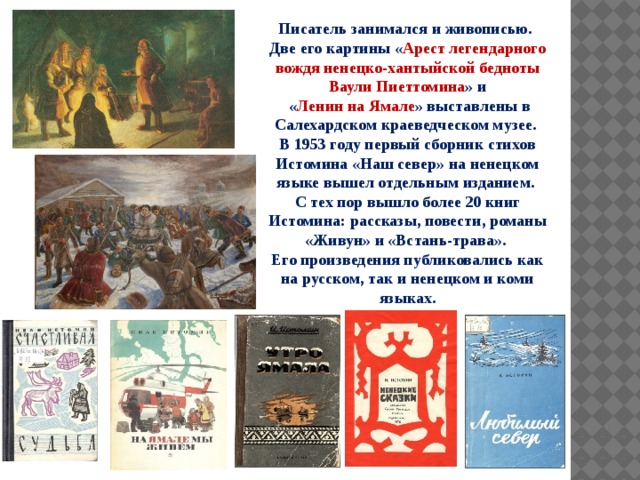

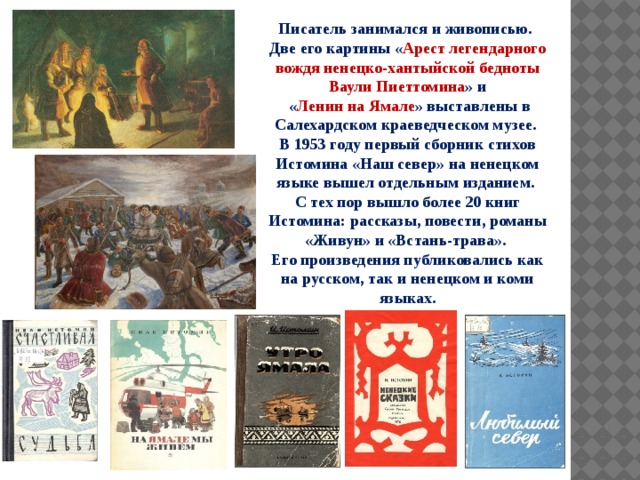

Писатель занимался и живописью.

Две его картины « Арест легендарного вождя ненецко-хантыйской бедноты Ваули Пиеттомина » и

« Ленин на Ямале » выставлены в Салехардском краеведческом музее.

В 1953 году первый сборник стихов Истомина «Наш север» на ненецком языке вышел отдельным изданием.

С тех пор вышло более 20 книг Истомина: рассказы, повести, романы «Живун» и «Встань-трава».

Его произведения публиковались как на русском, так и ненецком и коми языках.

Великое наследие ЯМАЛА