План-конспект урока

химии в 7 классе по теме « Адсорбция»

Цели: познакомить обучающихся с адсорбцией, как одним из способов разделения смесей

Задачи:

образовательные: расширить знания обучающихся о способах разделения смесей и практическом применении данной темы

развивающие: развивать умения работать с лабораторным оборудованием; развивать умения проводить химический эксперимент, анализировать его, делать выводы; развивать речь с использованием химической терминологии

воспитывающие: формировать умения учащихся работать в парах, умение слушать одноклассников, высказывать свое мнение; способствовать формированию всесторонне развитой личности; воспитывать положительную мотивацию к учению, правильную самооценку.

Тип урока: комбинированный

Ресурсы урока: учебник, рабочая тетрадь на печатной основе, карточки с индивидуальными заданиями, противогаз, компьютер, мультимедийный проектор, противогаз.

Оборудование: лабораторный штатив, , спиртовка, химический стакан, воронка, фильтровальная бумага, стеклянная палочка, по 2 одинаковых банки с крышками на каждый ученический стол

Реактивы: раствор марганцовки, активированный уголь, кукурузные палочки, пахучие вещества (духи, одеколон и т.д.)

Техника безопасности: работа со спиртовкой

Методы и методические приемы: работа с учебника, работа в парах, индивидуальная работа, фронтальная работа, демонстрационный опыт, лабораторный опыт, сообщения учащихся

Планируемые результаты:

Предметные: ● знать основные способы разделения смесей

● уметь разделять смеси, используя знания о способах разделения смесей

● уметь делать выводы на основе химического эксперимента

Метапредметные:

●уметь слушать собеседника и вести диалог; уметь признавать возможность существования различных точек зрения

● использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с задачами урока

● уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения

●активное использование речевых средств, информационных средств и ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач

Личностные:

● развивать навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в разных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

● формировать уважительное отношение к иному мнению

● осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль

● оценивать свои достижения на уроке

Ход урока

Организационный этап

Проверка домашнего задания по теме "Разделение смесей"

Индивидуальная работа по карточкам (Приложение 1)

Фронтальный опрос по вопросам

• Какую тему мы начали изучать на прошлом уроке? (Способы разделения смесей)

• Что такое смеси? (Смеси – это системы, содержащие два и более компонентов)

• Какими бывают смеси? Приведите примеры. (Гомогенные (воздух, спирт, морская вода, растворы соли и сахара в воде) и гетерогенными (молоко, зубная паста, строительные смеси, стиральный порошок)

• На каких свойствах основано разделение смесей? (На физических свойствах)

• Какие способы разделения смесей мы рассмотрели на прошлом уроке? (Просеивание, действие магнитом, отстаивание, фильтрование)

• Какой способ называют отстаиванием? Приведите примеры. (Способ разделения смеси, в которой компоненты не смешиваются друг в друге и имеют разную плотность. Вода и масло, песок и древесные опилки, нефть и вода)

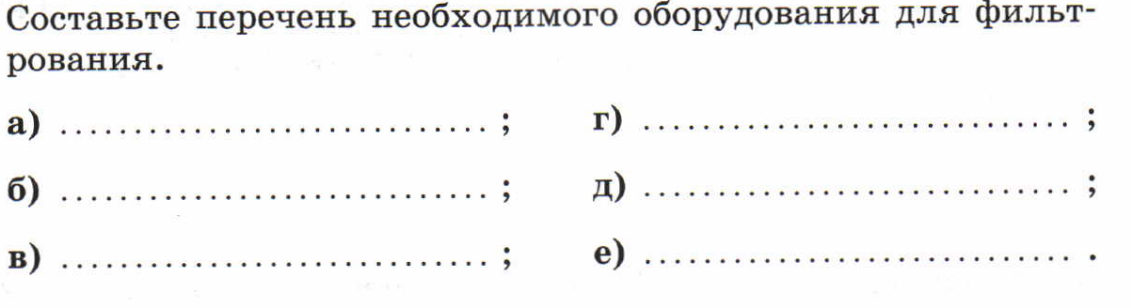

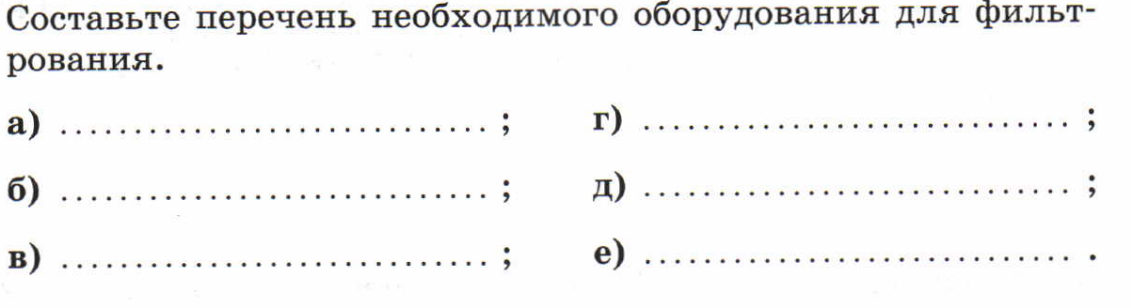

• Какой способ называют фильтрованием? Приведите примеры (Способ разделения смеси, состоящей из жидкого и твердого компонента или двух твердых компонентов, при этом один из них растворим в воде. Песок и соль, песок и вода)

• Какие способы разделения смесей вы выписали дома самостоятельно и в чем они заключаются? (Декантация – используют, когда частички твердого вещества крупные и быстро оседают на дно, второй компонент – жидкость – становится прозрачным и его сливают. Центрифугирование – разделяют

гетерогенные смеси, частицы которых очень малы (молоко, зубная паста). Смесь помещают в сосуд (центрифугу) и вращают с большой скоростью. Тяжелые частицы «придавливаются» ко дну, а легкие оказываются сверху)

III. Актуализация знаний

Ребята, послушайте отрывок из сказки Владимира Федоровича Одоевского "Мороз Иванович" и ответьте на вопрос: " Как на химическом языке называется операция, которую проделывает Рукодельница? "

Отрывок: "Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшин нальет, да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и капает в кувшин чистая, словно хрустальная".

Вопросы:

1. Как на химическом языке называется операция, которую проделывает Рукодельница? (Фильтрование)

2. В качестве чего Рукодельница использует угольки и песок? (Использовала их в качестве фильтров)

Оказывается, древесный уголь может удерживать на своей поверхности как твердые, так и жидкие и газообразные вещества. Это возможно потому, что в нем остается множество тончайших каналов, по которым в живом дереве перемещались растительные соки. Общая внутренняя поверхность этих каналов огромна. Поэтому уголь имеет тонкопористое строение и впитывает из воды и воздуха загрязняющие вещества (слайд 1, рис. 85 стр. 87). Такая его способность называется адсорбцией. Именно с этим способом разделения смесей мы с вами сегодня познакомимся. Тема урока "Адсорбция" (слайд 2).

IV. Организация познавательной деятельности

Слово "адсорбция" образовано от латинских слов ad - на, при и sorbeo - поглощаю (слайд 2).

Адсорбция - это способность твердых веществ поглощать своей поверхностью газообразные или растворенные вещества (стр. 87).

Вещества, которые обладают такой способностью, называются адсорбентами. К ним относятся древесный уголь, силикагель, кукурузные палочки (слайд 3).

Открытие явления адсорбции принадлежит русскому химику и фармацевту 18в, академику Петербургской академии наук Товию Егоровичу Ловицу (слайд 4) - сообщение "Открытие адсорбции из растворов".

Давайте еще раз убедимся с вами в адсорбционной способности древесного угля. Для этого мы воспользуемся таблетками активированного угля или карболена. Его получают из древесного угля, предварительно обработанного горячим водяным паром. Входе такой обработки увеличивается его поглотительная способность. (демонстрационный опыт "Адсорбция активированным углем красящих веществ").

Именно поэтому активированный уголь используют в медицине, при очистке питьевой воды, в военной промышленности - при производстве противогазов. Об истории изобретения противогаз нам расскажет ... (Сообщение "История возникновения противогаза") - слайд 5-12

Говоря об истории противогаза, нельзя не остановится на биографии его создателя - Николая Дмитриевича Зелинского (слайд 7) - сообщение "Н.Д. Зелинский"

Остановимся на устройстве противогаза. Противогаз состоит из лицевой части (маски), фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки. В фильтрующей коробке находится фильтрующий элемент в виде активированного угля. Так же в комплект противогаза входят сумка и не запотевающие пленки.

V. Первичное закрепление

Адсорбционными свойствами обладает не только активированный или древесный уголь, но и обычные кукурузные палочки. Чтобы в этом убедиться, проведем лабораторный опыт. Откройте опыт "Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ" в печатной тетради на странице 71 и прочитайте его. (обучающиеся читают опыт, озвучивают цель и ход выполнения опыта, выполняют его и обсуждают результаты)

Цель: изучить способность к адсорбции кукурузных палочек

Вопросы:

1. Как изменилась интенсивность запаха одеколона в каждом сосуде?

2. Почему это произошло?

3. Какой вывод можно сделать на основе проделанного опыта?

Ответы: интенсивность запаха в баночке с кукурузными палочками стала меньше. Значит они поглощают запах своей поверхностью, то есть являются адсорбентами.

Вывод: на примере кукурузных палочек изучили адсорбцию паров пахучих веществ

VI. Домашнее задание

§ 16 стр. 87-88, упр. 10

VII. Рефлексия

Продолжите фразу:

Сегодня я узнал…

Я удивился…

Теперь я умею…

Я хотел бы…

Наибольшее затруднение у меня вызвало…

Своей работой на уроке я … (доволен /не доволен), потому что ...

Приложение 1

Карточка №1

Заполните пропуски в тексте, используя слова "компоненты", "различиях", "двух", "физических".

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Карточка №1

Вставьте пропущенное слово:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Карточка №2

Допишите предложения:

а) Метод отстаивания основан на ....................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

б) Метод центрифугирования основан на .........................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Карточка №2

Допишите предложения:

а) Метод фильтрования основан на ....................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

б) Метод декантации основан на .........................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Карточка №3

______________________________________________________

______________________________________________________

Карточка №3

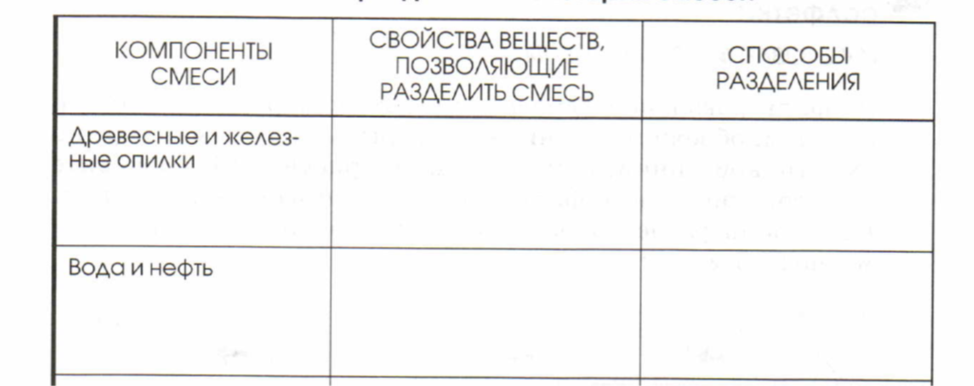

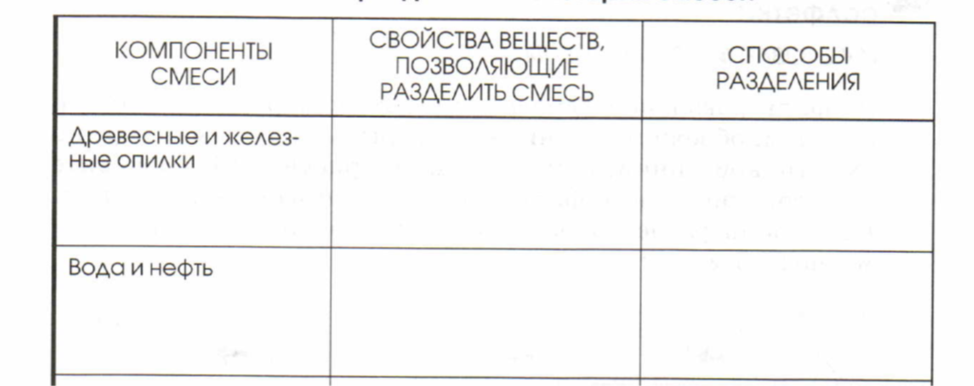

Предложите способы разделения смесей, представленных в таблице:

Приложение 2

История открытия противогаза

Противогаз - устройство (прибор) для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от отравляющих, радиоактивных веществ, бактериальных средств и других вредных примесей, находящихся в воздухе в виде паров, газов или аэрозолей.

22 апреля 1915 года в 3 часа 30 минут у бельгийского города Ипр немцы впервые в истории применили химическое оружие против изготовившихся к наступлению англо-французских войск. Это был хлор. Хотя его трудно отнести к боевым отравляющим веществам, 1-я французская армия понесла массовые потери. От удушливого, вызывающего мучительный кашель газа не было спасения. Он проникал в любую щель. 5 тысяч солдат и офицеров погибли на позициях. Еще 10 тысяч навсегда потеряли здоровье, боеспособность.

Вскоре, 31 мая 1915 года, газобалонной атаке в районе Болимова, что близ Варшавы, подверглись русские войска. На участке фронта в 12 километров немцы выпустили 264 тонны хлора. Пострадали 8.832 человека, 1.101 из них – погибли.

Во всем мире начали искать средства спасения от нового вида оружия, представлявшего невиданную до этого опасность

Уже в июне 1915 года заведующий Центральной химической лабораторией Министерства финансов Николай Зелинский разработал способ использования активированного древесного угля в качестве универсального поглотителя отравляющих газов. В ноябре 1915 года инженер завода «Треугольник» Э.Л. Куммант предложил использовать в конструкции противогаза резиновую маску-шлем, герметично облегающую лицо, что позволило создать устройство, полностью изолирующее дыхательные пути от окружающей зараженной атмосферы и направляющее вдыхаемый воздух через коробку, наполненную дробленым активированным древесным углем. Так появился первый противогаз, на изготовление которого ушло 4 месяца.

В двадцатые годы прошлого столетия в Москве был создан Институт химобороны, в ведении которого находились все вопросы, связанные с разработкой новых средств противохимической защиты. Здесь конструировали средства химзащиты не только для взрослых, но и для подростков, детей, младенцев. Эти противогазы более универсальны и обеспечивают защиту органов дыхания еще и от радиоактивной пыли и аэрозолей, зараженными болезнетворными бактериями.

В 1928 году был предложен противогаз для лошадей, которые в то время являлись главной тягловой силой армии. Лошадиные противогазы изготавливались трех размеров из прорезиненной парусины, но особого распространения не получили и чаще всего заменялись на парусиновые маски. В 1932-1933 гг. был принят на вооружение противогаз для собак. Выпускались противогазные парусиновые маски также для волов и коров.

Приложение 3

Николай Дмитриевич Зелинский выдающийся русский и советский химик - органик, создатель научной школы, один из основоположенников органического катализа и нефтехимии, член Академии наук СССР. Наиболее известен как изобретатель первого эффективного противогаза.

Родился Николай Дмитриевич 25 января 1861 года в Тирасполе в дворянской семье. Отец его, Дмитрий Осипович, происходил из потомственных волынских дворян. Он скончался от быстротечной чахотки в 1863 году; два года спустя от той же болезни умерла его мать. Осиротевший мальчик остался на попечении своей бабушки, М. П. Васильевой.

В 10-летнем возрасте Николай Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище на двухгодичные курсы для подготовки к поступлению в гимназию. Досрочно закончив их в 11-летнем возрасте, Николай поступил в одесскую Ришельевскую гимназию, во второй класс.

В 1880 году Николай оканчивает гимназию в Одессе и поступает на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета. Из всех предметов, которыми на первом курсе занимался Зелинский, больше всего его заинтересовала химия.

По окончании курса в Новороссийском университете, Зелинский пробыл три года за границей, работая в лабораториях профессоров Вислиценуса, Виктора Мейера и Оствальда. В 1889 защитил магистерскую диссертацию "К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду", а в 1891 г. получил степень доктора химии за работу "Исследование явлений стереоизомерии в рядах предельных углеродистых соединений". С 1893 г. состоял профессором Московского университета, откуда в 1911 г. вышел вместе со многими другими выдающимися учеными. После этого был профессором политехнического института Императора Петра Великого и заведовал центральной лабораторией министерства финансов в Петербурге.

Многочисленные работы Зелинского, отчасти произведенные им в сотрудничестве с многочисленными учениками, относятся к различным областям химии. Особенно много времени и труда Николай Дмитриевич посвятил исследованию стереоизомерии и явлений катализа, а также на изучение химической природы углеводородов нефти. Им же впервые осуществлен и синтез многих нефтяных углеводородов и выяснено их циклическое строение. Работы свои Зелинский печатал в "Журнале Русского Физико-Химического Общества", а также в иностранных химических изданиях.

Особое место занимают работы Зелинского по адсорбции и по созданию угольного противогаза, принятого на вооружение во время Первой мировой войны в русской и союзнических армиях.

Умер Николай Дмитриевич Зелинский 31 июля 1953 года. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ______________________________________________________________

______________________________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________