Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Мастюгинская основная общеобразовательная школа

Авторы:

Костина Юлия Сергеевна, 14 лет, 8 класс

Попкова Евгения Ивановна, 15 лет, 8 класс

По святым местам…

Руководитель работы: Деревщикова Любовь Ивановна

Мастюгино – 2015 год

Содержание

Введение………………………………………………………………………3

Паломнический маршрут……………………………………………………..5

село Мастюгино (храм в честь пр. Сергия Радонежского)……

село Сторожевое (храм в честь свм. Петра Полянского)…………

Дивногорье…………………………………………………………..

Костомарово………………………………………………………..

село Терновое (храм в честь св.Георгия Победоносца)……

Заключение……………………………………………………………………

Список источников……………………………………………………………

Приложение………………………………………………………………….

1.Введение

Чем дальше в будущее входим, Тем больше прошлым дорожим, И в старом красоту находим, Хоть новому принадлежим.

(Вадим Шафнер)

История и культура нашей страны отразилась во множестве не дошедших до наших дней памятников. Россия потеряла огромное количество монастырей, храмов и святынь. Оборвалась и духовная связь поколений. Дети многое не знают из истории православной культуры, ее обычаях и традициях, не говоря уже о посещении святых мест, даже своего края.

Поэтому цель нашей работы: разработка православного паломнического маршрута по святым местам нашего края.

Для достижения цели мы поставили перед собой следующие задачи:

- изучение маршрута «По святым местам…»;

-сбор сведений о святынях маршрута;

-систематизация накопленного материала;

-фотооформление.

Чтобы получить все эти сведения, мы вместе с руководителем Валентиной Владимировной обратились к Асеевой Марии Егоровне – руководителю школьного музея «История села». Россия пережила такие времена, когда на православную веру были гонения. Об этом мы узнали из рассказов священника протоиерея Николая (Воронко). Для этого нам пришлось изучить много документов, записать воспоминания местных жителей, которые посещали святые места нашего края. Самым трудным, оказалось, найти таких жителей, так как многие об этом умалчивали. В беседе с Весельевой Марией Егоровной и Весельевой Зинаидой Ефимовной нам удалось узнать, что они посещали святые места Дивногорья и Костомарова. Эти рассказы заинтересовали нас, и мы решили включить их в свой маршрут.

2.Паломнический маршрут

Всякое дело на Руси начиналось с молитвы, поэтому свой маршрут мы начали с посещения местного храма, молебна на всякое доброе дело и благословения путешествующих.

Село Мастюгино (храм в честь пр. Сергия Радонежского).

Из различных источников мы узнали, что церковь играла основную роль в жизни села. Под звон колокола мастюгинцы провожали в 1812 году десять рекрутов на войну против «…поганых французов». Обучение детей велось в церковно – приходской школе, которая открылась в селе в 1893 году. Ни одно событие в селе не обходилось без благословления священника. По большим и маленьким праздникам в церкви собирались жители всего села.

В школьном музее на фотографиях мы видим, каким красивым был наш храм. Можно только предположить, как величественно возвышался он среди низких, крестьянских хаток. Этот храм был признан памятником архитектуры 18 века. В материалах комиссии по регистрации памятников архитектуры за 1925 год храм Сергиевский в селе Мастюгино, построенный в 1791 году, упоминается в документе «Список сооружений религиозного культа Воронежской губернии, состоявших на учете отдела музеев Главупра НКП».

Вспоминают жители села и о посещении нашего села и церкви слепой прозорливой Матроны Московской. Так Симонова (Филатова) Татьяна Васильевна, 1922 года рождения рассказала, что в середине двадцатых годов наше село и церковь посетила слепая прозорливая Матрона. Из Воронежа ее привез один местный житель, у которого она и жила целых десять дней. Именно Матрона и предсказала, что церковь эта «взлетит на воздух».

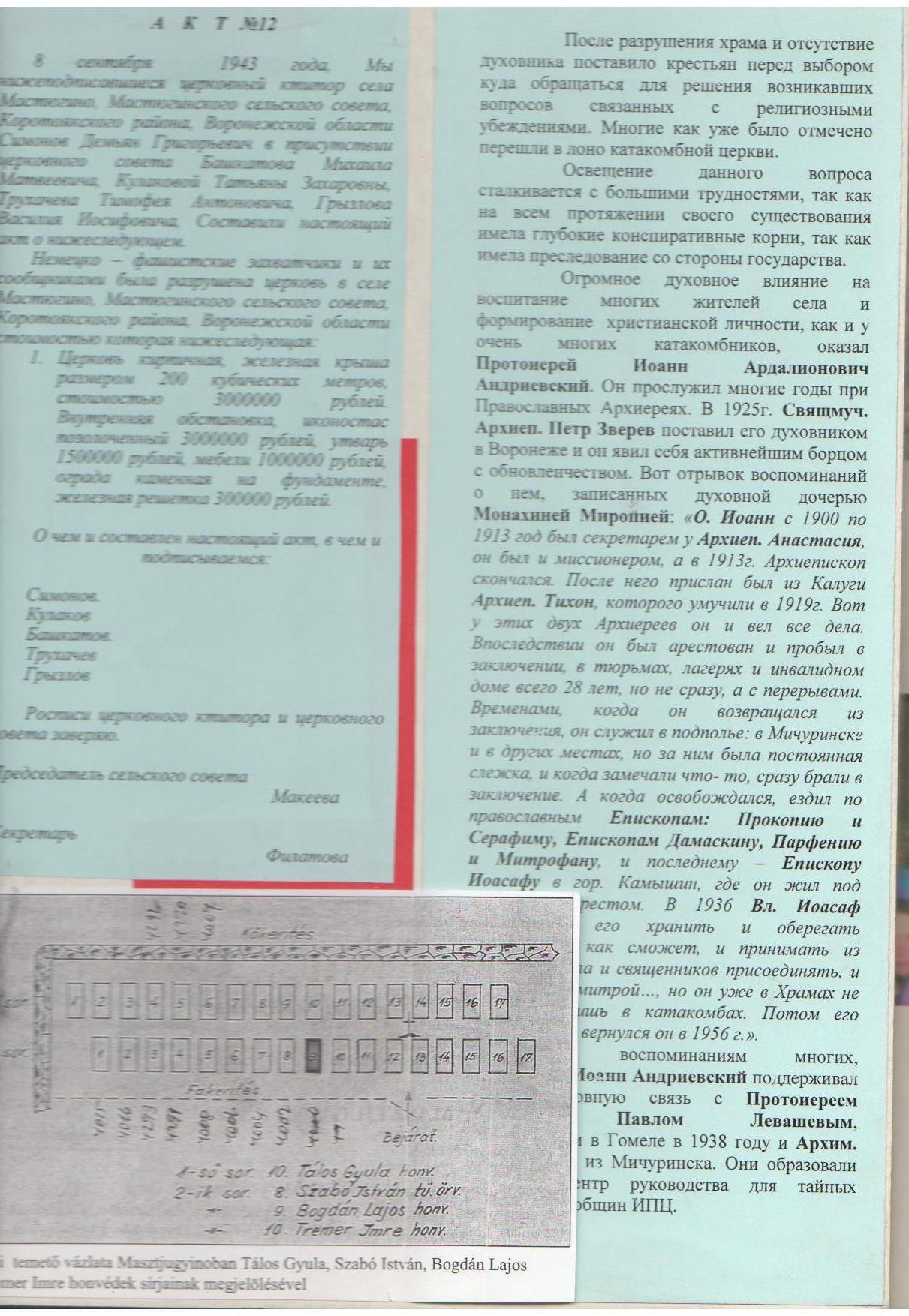

Во время Великой Отечественной войны церковь была взорвана. Исчезли и старинные церковные книги, выпущенные еще в 17 веке, похищены и уничтожены церковная утварь, иконостас, мебель (Приложение 1,3).

Плачет Ангел Божий

Горько над святыней:

Храм весь уничтожен

И поруган ныне.

Плачет Ангел Божий

Жгучими слезами:

Храм весь уничтожен

Вместе с ним - мы сами.

Без святыни этой

Русь не возродится.

Так давайте, люди,

Каяться, молиться.

В 1955 году на месте, где была церковь, построили дом культуры. Простоял он до конца девяностых годов и сгорел. Теперь на том месте стоит недостроенное здание. А в 2002 году в селе жители решили начать возрождение храма. Под него местные власти отвели старую котельную. 8 августа 2002 года в селе по благословлению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия состоялось освящение и закладка Алтаря храма в память преподобного Сергия Радонежского. Освящение совершил благочинный Острогожского благочиния отец Александр (Долгушев).

На месте, где ранее была церковь, установлен памятный знак в виде креста. И сейчас, как встарь, над селом Мастюгино возвышается купол с крестом – символом терпения и возрождения.

Новый храм однопридельный. Престольный праздник – день памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (8 октября), Новый храм которого хранится в храме у иконы святого. Также православные могут поклонится святым мощам св.Пантелеимона и св.Луки Крымского, старинному образу Пресвятой Богородицы и другим святыням храма. Здесь же уставлена и икона святой блаженной Матроны Московской, пророчество которой сбылось и на нашей мастюгиской земле.

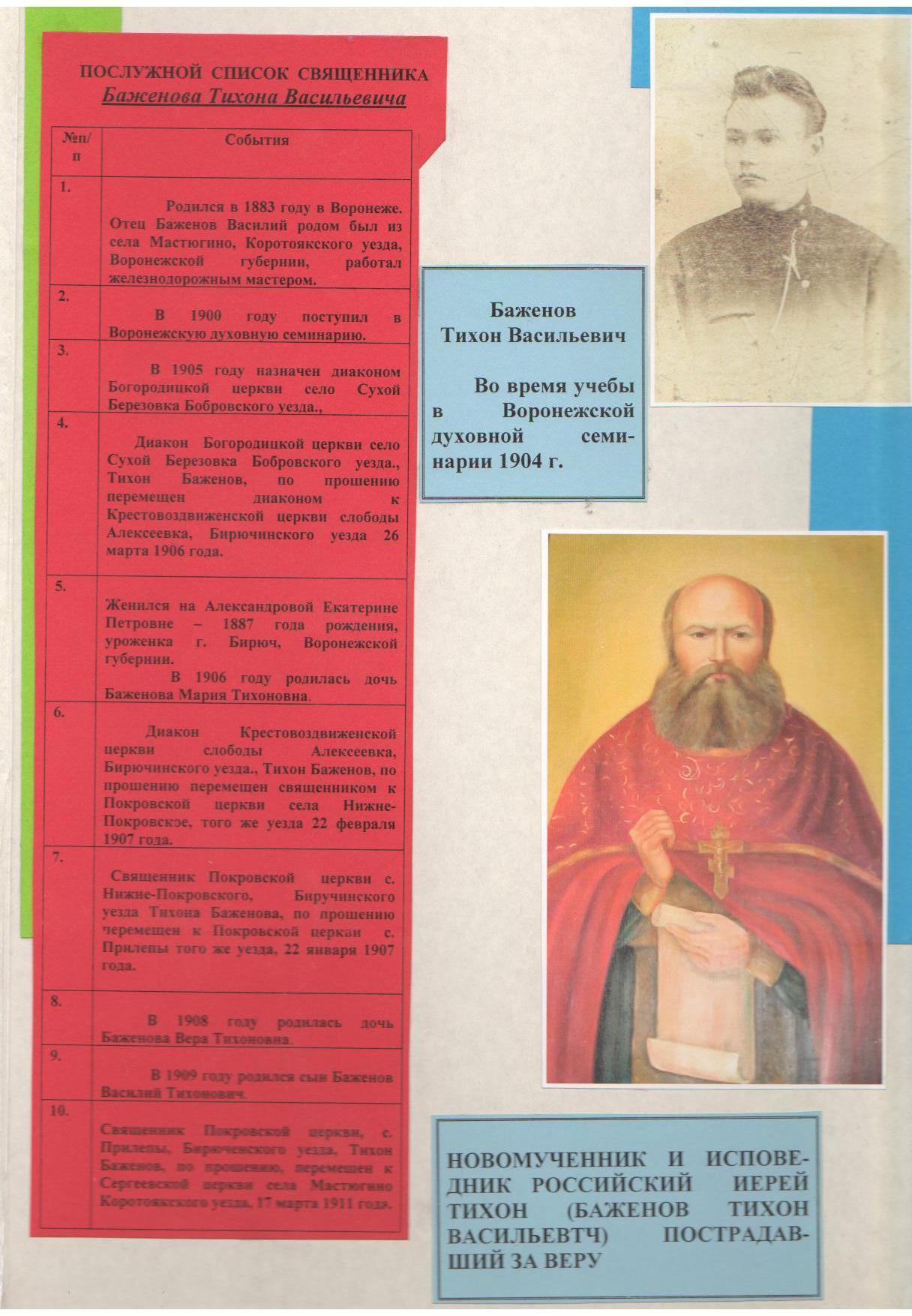

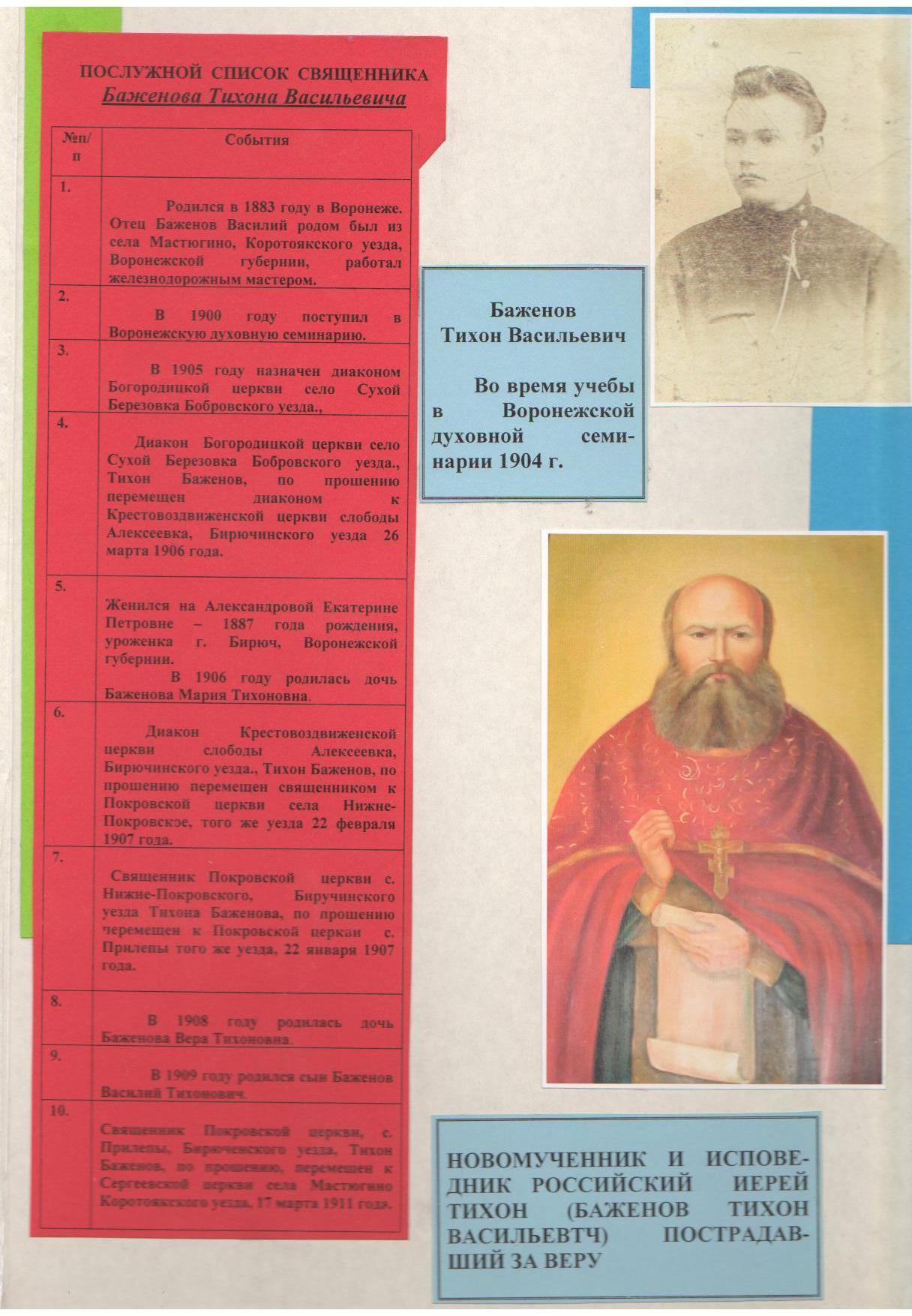

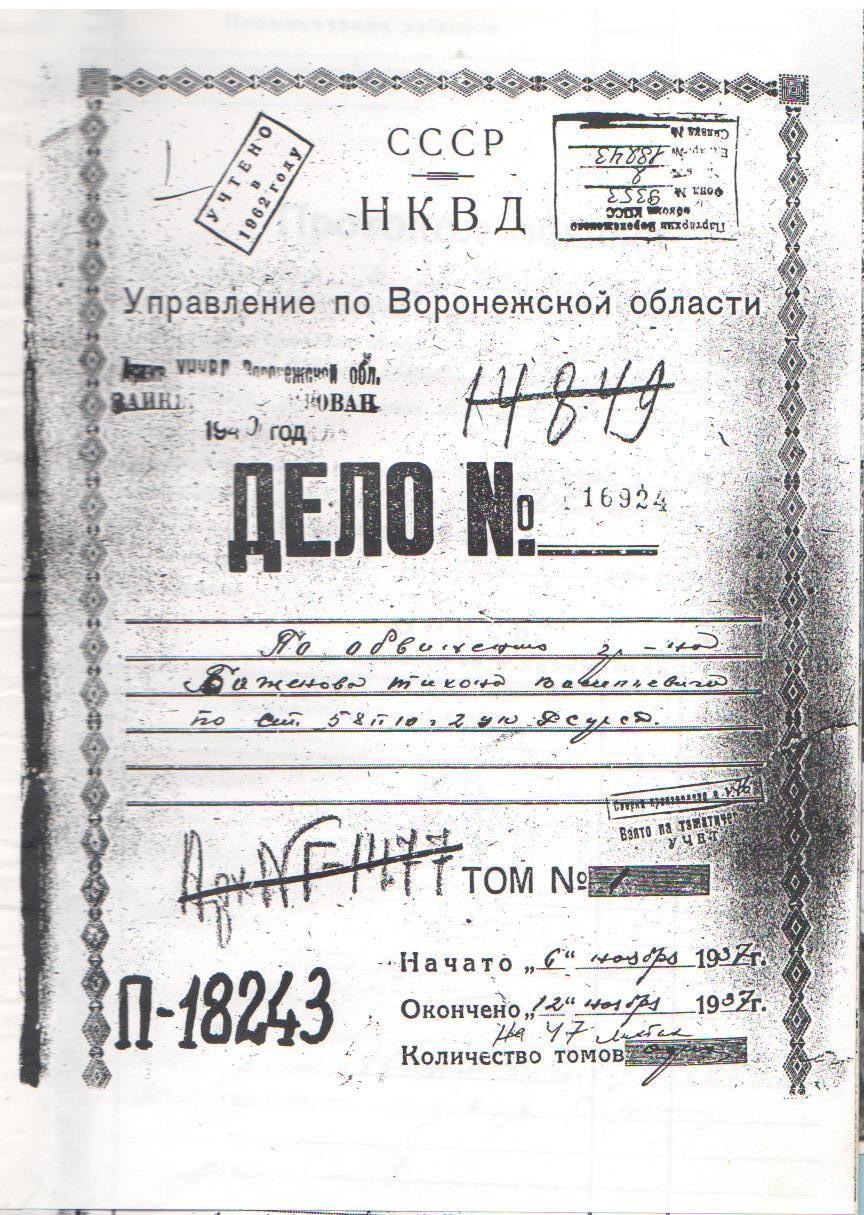

16 ноября 1937 года расстрелян священник Сергиевской церкви села Мастюгино Тихон (Баженов) «за антисоветскую агитацию и пропаганду, клевету на Советскую власть», поэтому в этот день жители совершают поминальную службу у иконы месточтимого святого (Приложение 2).

Далее мы отправляемся в село Сторожевое.

Село Сторожевое (храм в честь свм. Петра Полянского).

Новый храм села Сторожевое основан в честь священномученника Петра Полянского, о жизни и кончине которого мы узнали из Интернета.

Священномученик Петр родился 28 июня 1862 года в селе Сторожевом Коротоякского уезда Воронежской губернии, в семье священника. В 1885 году он закончил полный курс Воронежской Духовной Семинарии и был определен на должность псаломщика при церкви села Девицы в родном ему Коротоякском уезде. Он активно противостоял обновленцам, поэтому 9 декабря 1925 г. священномученик Петр был арестован. Начались долгие годы тюрем и ссылок. Во время его заключения советские чиновники безуспешно пытались вынудить его сотрудничать с большевистской властью. Официальное сообщение о его кончине было сделано годом раньше его подлинной смерти.

10 октября 1937 г. в 16 часов священномученик Петр был расстрелян по приговору тройки НКВД Челябинской области.

В этот день в храме совершается торжественная Литургия, на которой присутствуют священники и гости. После службы все желающие могут пройти в школьный музей. По окончании торжества жители приглашают всех на поминальную трапезу.

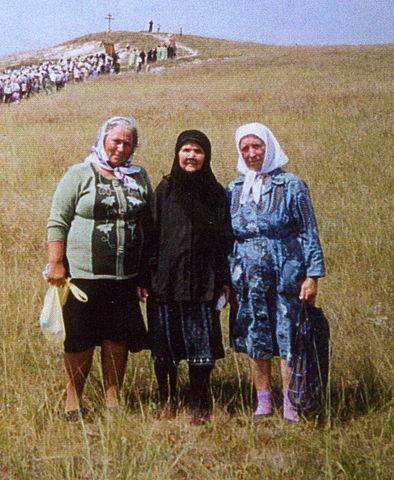

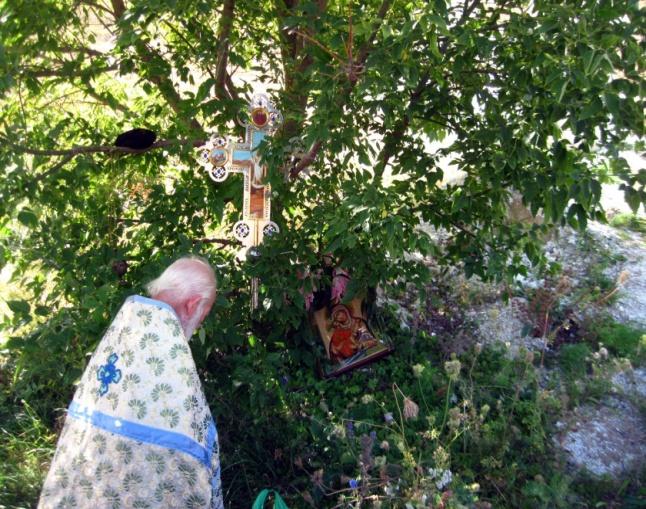

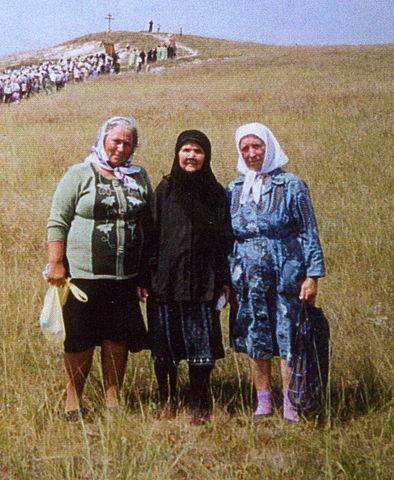

Многие не знают, что в селе есть святой источник на Обвале, но по рассказам старожилов, здесь совершаются чудесные явления. Ежегодно первого сентября, в день празднования Донской иконы Божьей Матери, к источнику совершается крестный ход, о котором нам рассказал о.Николай (Приложение 4).

Следующая остановка на нашем маршруте Дивногорье.

Дивногорье.

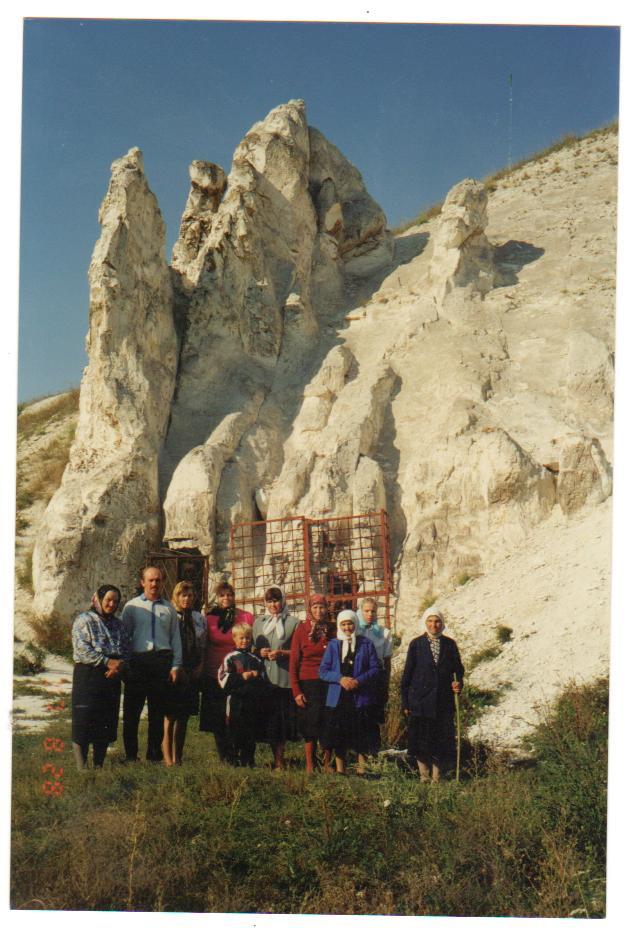

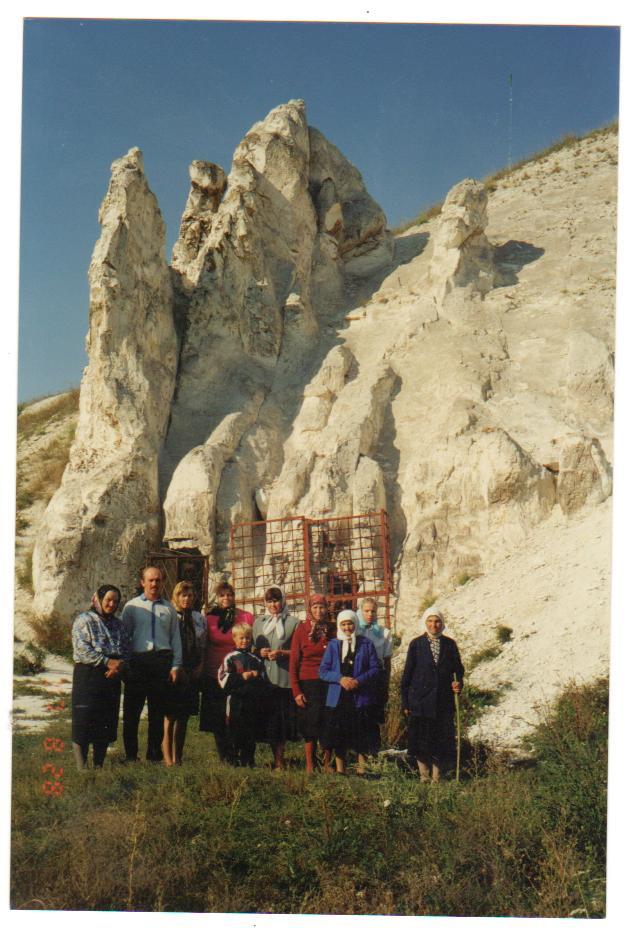

Об этом святом месте мы узнали из интервью с Весельевой З.Е., рассказ которой нас очень заинтересовал и мы решили узнать побольше об этом святом месте (Приложение 5). Сведения о Дивногорье мы нашли в Интернете.

Церковное предание называет основателями монастыря греческих схимонахов Ксенофонта и Иоасафа, выходцев из Сицилии, которые, вследствие гонений со стороны католиков, искали себе убежища в русских землях. По легенде, монахи принесли с собой икону Божией Матери и обустроили пещеры.

В XVII веке в монастырь было послано более 80 человек из Коротояка и Острогожска для строительства наземных сооружений и укреплений от набегов татар, сооружены кельи и первая деревянная церковь Николая Чудотворца. В пещерах, пропитанных известью, жить было трудно, поэтому монахи срезали часть горы и на новом месте выстроили кельи, а вокруг монастыря установили ограду. Пётр I гостил в обители в мае 1699 года. В этом же году Дивногорский монастырь был приписан к Воронежской епархии, при Митрофане, первом Воронежском епископе.

В 1831 году во время эпидемии холеры недалеко от монастыря была явлена чудотворная Сицилийская икона Божией Матери. В честь неё был освящен алтарь пещерной церкви в Больших Дивах.

В 1924 году монаcтырь закрыли и разграбили, некоторые строения были разрушены. Почти все монахи были утоплены в реке Дон. Туда же была сброшена библиотека монастыря, а 16 монахов, которые смогли укрыться в скиту близ Больших Дивах, были расстреляны в 1930-е годы.

На месте обители разместили сначала дом отдыха «Дивногорье», а в 60-е годы его перепрофилировали в туберкулезный санаторий. Принадлежавшие раннее монастырю, пещеры стали приходить в упадок и разрушаться.

В 1942—1943 годах в бывшем монастыре располагался немецкий военный госпиталь. По воспоминаниям очевидцев, немцы, в отличие от большевиков, не оскверняли монашеские пещеры-храмы.

Для восстановления и сохранения наследия Дивногорья в 1988 году учреждён филиал Воронежского краеведческого музея, преобразованный в 1991 году в Государственный природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье». В 1997 году монастырь возвращён Воронежской епархии. Первым был передан разрушенный Успенский храм. Вскоре начались богослужения, а затем — большие восстановительные работы. В 2003 году на куполе храма установлен крест. Обустроено хозяйство монастыря: подведены вода и газ, возделывается земля, есть пасека, коровы. С 2004 года в селении Масловка существует подворье монастыря.

Из Дивногорья мы отправляемся в Костомарово.

Костомарово.

О Костомарово нам рассказала Весельева М.Е., которая побывала там и поведала о своих впечатлениях (Приложение 6). Сведения о Костомарово мы также нашли в Интернете.

В селе Костомарово расположена Свято-Спасская женская обитель - один из древнейших русских монастырей, основанный еще до официального принятия христианства на Руси. Здесь находятся известная на всю Россию пещера Покаяния - до революции в ней совершалось Таинство исповеди и большой подземный Спасский храм, вмещающий до 2000 человек. Его своды покоятся на 12 огромных меловых колоннах. До революции он имел хорошо укрепленный вход, колодец, замаскированный запасный выход и при надобности мог выдержать длительную осаду. В стенах высечены кельи для монахов-отшельников, которые вели затворническую жизнь, общаясь с паломниками и монахами только через небольшие окна - чтобы взять пищу и записки с просьбами помолиться. До революции в Спасский скит направляли на исповедь самых отчаянных грешников. После 1917 года скит был закрыт, но паломники все равно тайком ездили туда. Последним отшельником, жившим в пещере Покаяния, был отец Петр, исчезнувший в 1937 году, расстрелянный, по слухам, прямо на том месте, где принимал исповедь. Узкие своды пещеры Покаяния, низкие потолки и длинный пещерный коридор, в нишах которого стояли иконы и горели свечи, помогали паломнику дойти до места исповеди, смирив гордыню и оставив всякую суету. С каждым шагом потолок становится все ниже. Таким образом, в келью к старцу грешник попадал согнувшись в глубоком поклоне. На исповедовавшегося накладывалась епитимия - чаще всего он выполнял тяжелую физическую работу при храме. В Спасском храме хранится Валаамская икона Божией Матери, простреленная кем-то из особо рьяных солдат. Целились в голову, в плечо Богородицы, в лик Спасителя-Младенца.

Старец Петр, последний из отшельников, предсказал, что монастырь будет открываться дважды. Первый раз это произошло во время Отечественной войны. Официально скит зарегистрировали как приходской храм сел Костомарово и Юдино. Как потом выяснилось, власти пошли на такой шаг перед лицом войны. В то время в этих местах шли тяжелые бои. Жители двух близлежащих сел спасались в пещерах от бомбежек. В послевоенные годы в монастырь потянулись вдовы. Но в хрущевские 60-е храм снова опечатали, корпус, где жили монахини, облили соляркой и подожгли. Пещеры взрывали, заливали потоками воды с гор. Второй раз обитель возродилась в наши дни. В июне 1997 года первые три монахини поселились в вагончике. В том же году началось восстановление монастыря: был возведен небольшой домик на несколько келий с трапезной.

Летом насельницы молятся в пещерном Спасском храме, зимой - в наземном храме во имя иконы Пресвятой Богородицы "Взыскание погибших", который построен попечением Владыки Митрополита. Чудесные явления здесь в порядке вещей. То стопы Спасителя на иконе начнут светиться всполохами, то столб света упадет на колонну крестного хода. После разгрома монастыря исчезла Плащаница Божией Матери, но от места, где она лежала, с тех пор идет тонкое благоухание.

Конечной остановкой нашего маршрута является село Терновое, которое известно далеко за пределами нашего района.

Село Терновое (храм в честь св.Георгия Победоносца).

В селе Терновое находится храм в честь св.Георгия Победоносца, в котором хранятся личные вещи старца Спиридона.

Родился Спиридон Григорьевич Сухинин в 1865 году и был первенцем в многодетной крестьянской семье. Еще в раннем детстве родители будущего подвижника заметили в нем особую богобоязненность и благочестие. В 10 лет он потерял мать и часто был вынужден батрачить, чтобы помочь пропитать семью. В 1885 году Спиридон был призван на службу в армию, где выучился грамоте. Вернувшись в родное село, будущий старец стал много времени проводить за чтением духовной литературы.

Спиридон не имел никакого духовного звания, а всю жизнь крестьянствовал на земле. Бесконечно почитал он своего небесного покровителя Спиридона Тримифунтского, который еще при жизни прославился кротостью, добротой, странноприимством и трудолюбием. На Руси святитель Спиридон почитался наравне со святителем Николаем.

Трудный подвиг избрал старец Спиридон, так как жил в нелегкое безбожное время. В его вещах найдены духовные стихи: «Жизнь унылая настала, лучше, братья, умереть, что вокруг нас происходит — тяжело на то смотреть». Но он был во всеоружии Божием, которое состоит из добродетелей: истина, правда, мир, вера, непрестанная молитва, бдение, терпение любовь. И эта любовь озаряла и согревала всех приходивших к нему за утешением. Постоянно упражняясь в молитве и посте от юности своей, постепенно достигал Спиридон духовного совершенства. За чистоту сердца Господь украсил своего избранника благодатными дарами прозорливости и целительства. По его молитвам получали благодатную помощь, исцеления, односельчане видели в нем заступника и часто шли за советом: когда лучше сеять, убирать урожай, просили совета при вступлении в брак, помощи в разрешении споров и тяжб между близкими. Старец духовными очами прозревал душу каждого приходившего к нему человека, поэтому принимал не всех. Верных принимал с любовью, а нечестивых укорял и молился о спасении их душ. Но для тех и для других всегда находилось у него слово назидания, наставления и утешения.

В 1929 году старец преставился ко Господу. На похороны почитаемого и любимого народом подвижника собралось множество народа. Во время погребения произошло чудо исцеления хромого человека.

Благодать и до нашего времени изливается на всех приходящих к его могилке на простом сельском погосте. Ежегодно в день его памяти, 19 мая, собираются верующие со всех концов страны, чтобы почтить память старца: помолиться за Божественной литургией, принять участие в крестном ходе на могилку, набрать воды из его колодца, попросить помощи и вразумления.

Своей жизнью старец дает нам великий пример в отношении к происходящему вокруг нас — он жил в страшное лихолетие, когда Церковь Божия преследовалась, когда людей гнали за исповедание Бога и за всякое слово правды, не угодное государству. Старец знал Бога, знал истину, и эта вера и любовь к Богу делали его стойким и непоколебимым.

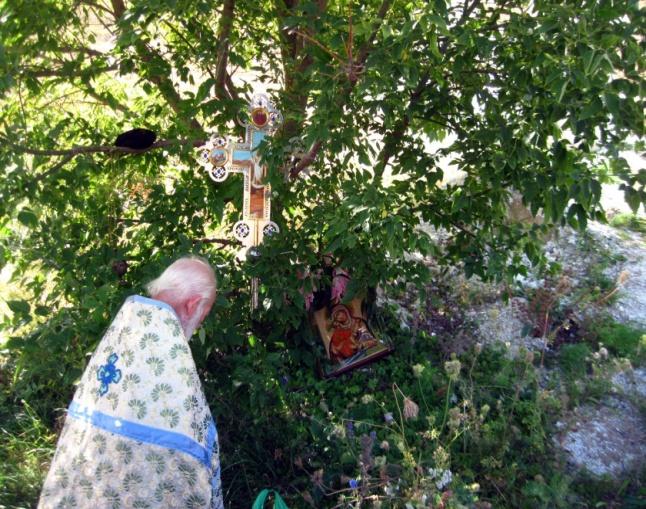

Из храма мы идем к святому источнику ст. Спиридона, где набираем прохладной воды и несем бутылочки на могилку старца, который покоится на местном кладбище в часовне. День и ночь здесь горят свечи и лампады,

паломники могут прочесть поминальные молитвы (Приложение 6).

Дай Бог, чтобы мы исполняли наше предназначение на земле с любовью. Дай Бог, чтобы каждый из нас, приходя на это святое место, ощущал бы особый подъем и особое благословение Божие.

3.Заключение.

«Праздники памятны, а будни забывчивы» - в этой старинной русской поговорке заложен глубокий смысл. Прошлым поколениям русских людей, живших и трудно, и сурово, было, что вспомнить о паломнических поездках - добрых и памятных днях осмысленного отдыха, душевной радости, пережитой встречи со святыми местами. Мы только сейчас начинаем догадываться о непреходящем значении христианских ценностей для культуры России, восхищаемся церковной архитектурой, изобразительным искусством, духовной литературой, музыкой, которая на века вошла в плоть и кровь русского народа, стала живой частью его бытия, утвердилась в его языке, в пословицах и поговорках, сказаниях, песнях, легендах.

И наша задача сегодня - возродить живые истоки прекрасного прошлого и продолжить их.

В результате работы над данным исследованием:

- записаны воспоминания трех старожилов об истории храма и паломнических поездках;

- изготовлен и выпущен буклет паломнического маршрута;

- для школьного музея собраны фотографии святых мест;

- собранный материал пополнил экспозицию школьного музея.

Чудесные явления

Мир удивляют чудные явления.

Не просто их понять и объяснить.

Они грядут по Божью повеленью

Для всех для нас, чтоб Веру укрепить.

И летним днем, и зимними ночами

Сподобит Бог, и в явь, а не во сне

Увидишь ты телесными очами

Георгия Святого на коне.

Иль облик Серафимушки согбенный

По-над дорогой тихо промелькнет,

Иль Образ Богоматери священный

В прозрачном воздухе

Бесшумно проплывет…

стихи монахини Марии

Костомаровская Свято-Спасская женская обитель

Список источников

Материалы школьного музея.

Воспоминания:

Весельевой З.Е.

Весельевой М.Е.

Филатовой Т.В.

Интервью со священником протоиереем Николаем (Воронко)

Евгения Изотова «Символ надежды – крест над селом». Молодой коммунар. №102.

Русский Провинциальный Журнал «Воронеж» 2001год №4

Костомаровская Свято-Спасская женская обитель - пять лет по возрождении

Православный церковный календарь 2007-2015 года. Издательский Совет Русской Православной Церкви.

Воронежская и Борисоглебская епархия «Старец Спиридон», Воронеж- 2009г

С.Куломзина «Наша церковь и наши дети», Москва – 2015г

Закон Божий

Библия для детей

Интернет ресурсы:

http://roseparhia.ru/

http://ostroblag.cerkov.ru/

http://www.vob-eparhia.ru/

www.peremeny.ru/

http://sobory.ru/

http://skitalets.livejournal.com/

https://autotravel.ru/

http://www.divnogor.ru/

Приложение

Приложение 1

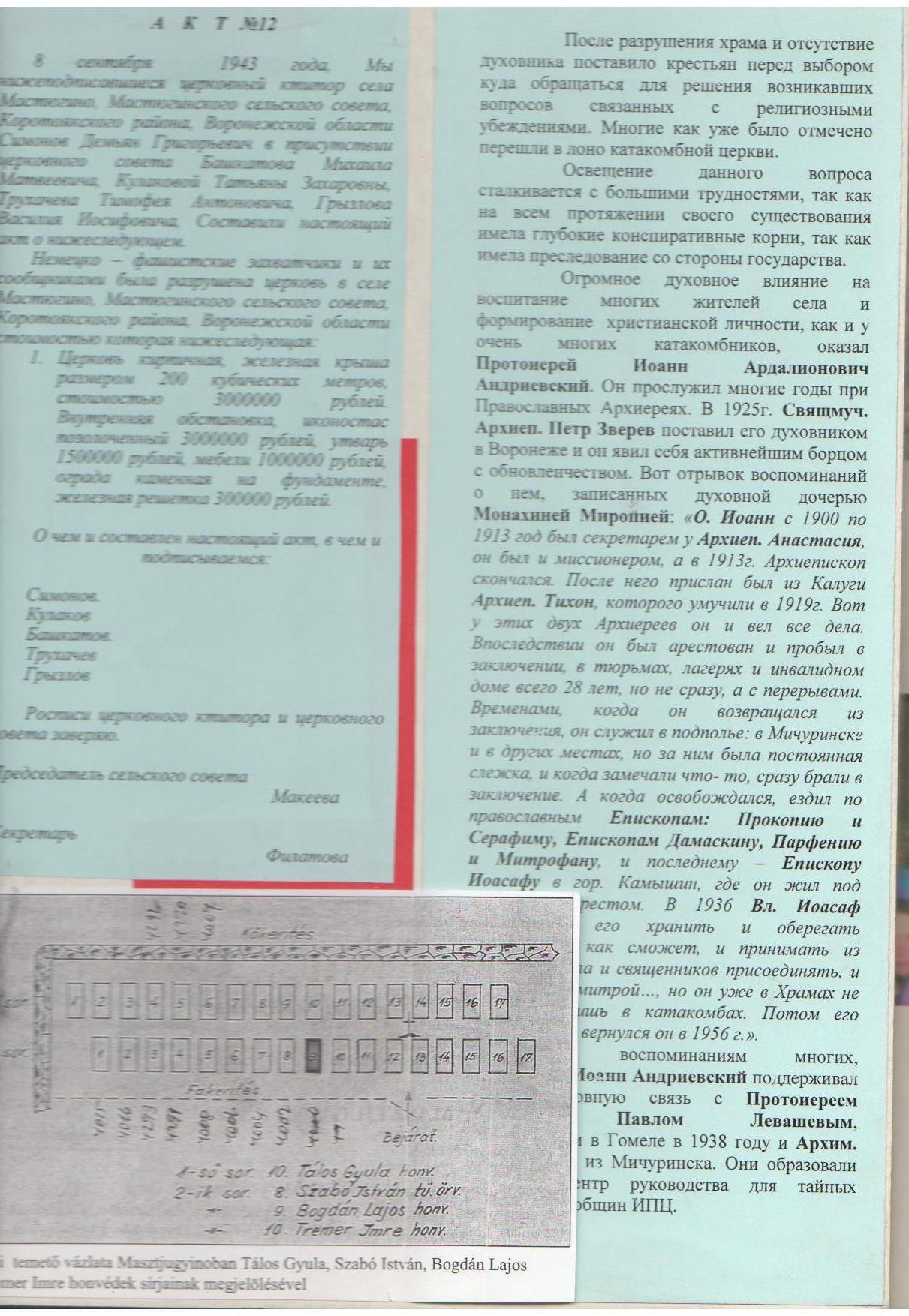

Акт №12 о разрушении церкви села Мастюгино (Копия).

Приложение 2

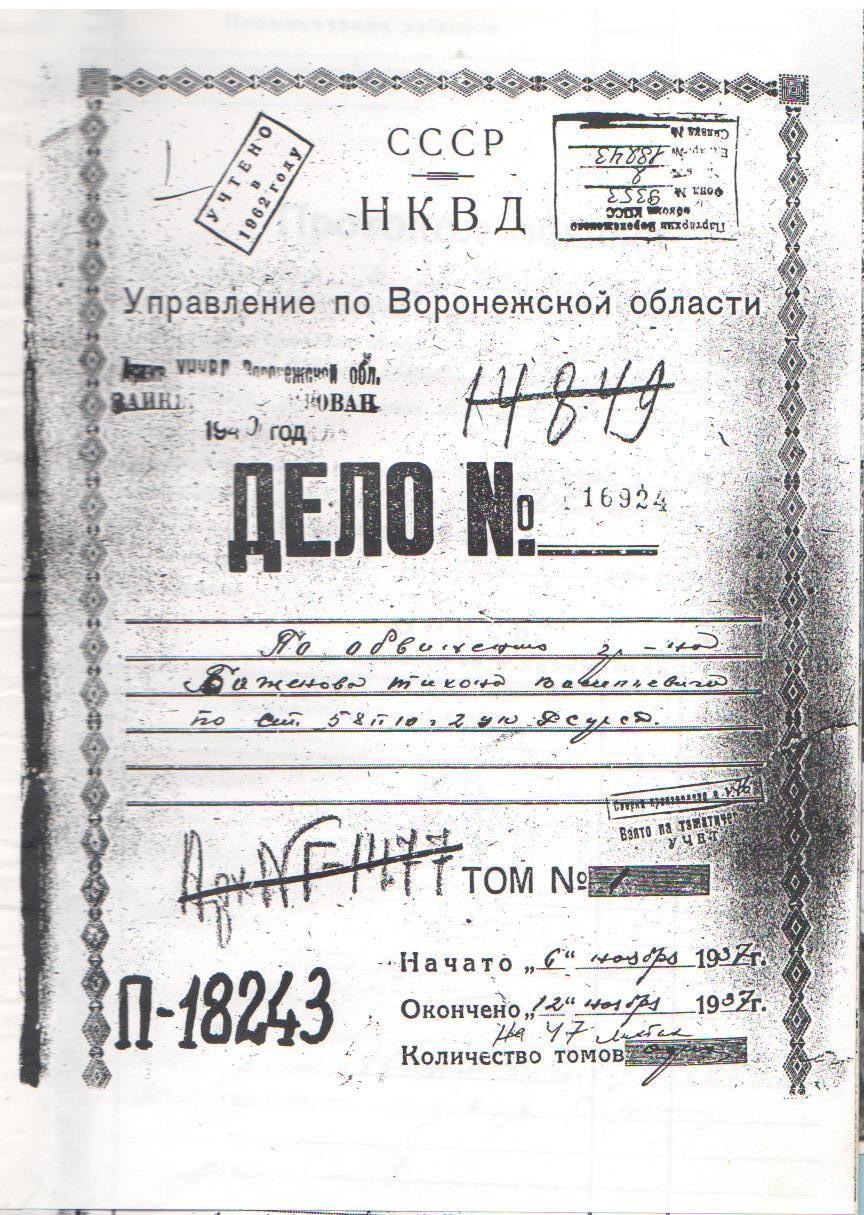

Копия послужного списка священника Тихона (Баженова).

Копия уголовного дела №16924 по обвинению Баженова Тихона Васильевича

Приложение 3

Вспоминает Симонова (Филатова) Татьяна Васильевна, 1922 года рождения.

Во время войны я работала секретарем сельского совета. Вместе со своими односельчанами была в эвакуации с 28 августа 1942 года по март 1943 года. Помню хорошо, как выглядела наша церковь. Она была небольшая, но вместительная. Внутри находился позолоченный иконостас, очень красивый. Снаружи церковь огорожена железной решеткой, которая крепилась на каменном фундаменте. За оградой было кладбище, где похоронены были наши предки. Фашисты уничтожили многие могилы, чтобы похоронить своих погибших солдат. Затем они разрушили и нашу церковь. Когда мы возвратились домой из эвакуации, то я участвовала в составлении актов о злодеяниях фашистов на территории Мастюгинского сельского совета. Акт №12 от 8 сентября 1943 года мы составили о разрушении церкви и уничтожении церковного имущества. Его подписали члены церковного совета, председатель сельского совета и я – секретарь сельского совета.

Приложение 4

Интервью со священником протоиереем Николаем (Воронко).

Первое сентября - День празднования иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Донская. Ежегодно, после Божественной Литургии, мы с прихожанами храма и паломниками совершаем крестный ход к Дону. Там на Обвале есть святой источник. У источника читаем молебен с акафистом Пресвятой Богородице. После молебна многие поднимаются на гору, где когда-то, по сведениям старожилов, являлись лики святых. Некоторые считают это каким-либо знамением, а кто-то уверен, что здесь в прошлом был монастырь, так как облики, которые видят паломники, в основном монахов. Вода, принесенная с молебна, имеет целебные свойства. Ею можно окропить жилище, скот, дворовые постройки

К святому источнику на Обвале с.Сторожевое

Приложение 5

Воспоминания Весельевой Зинаиды Ефимовны, 1935 года рождения.

В 2005 году повез меня сын мой Петр в пещеры Дивногорья. Мы поехали вместе с семьей священника протоиерея Иоанна (Завгородний). Приехали, смотрю красота вокруг. Идти к пещерам надо высоко вверх по ступеням, а у меня ноги больные. Думаю, вот приехала и не погляжу на пещеры, не смогу взойти по ступеням. Дети священника меня подбодрили, что помогут, не оставят внизу одну. Пошли мы с ними вместе, поддерживают они меня, помогают ноги переставлять. С каждой ступенькой вверх силы у меня прибавлялись, боль в ногах стихала. Так и дошла я до самых пещер, везде побывала, все посмотрела. Воздух там другой, настроение вмиг становится радостным, душа, что ли ликует. Так хорошо, так легко на сердце, уходить оттуда не хочется. Протоиерей Иоанн нас сфотографировал на память на фоне пещер Дивногорья. Эти пещеры - очень чудесные. Идешь по ним и ощущаешь такое благостное состояние, что не хочется выходить. А в голове мысли сменяются одна быстрее другой: где я, что это, наяву ли, в какой сказке я? Как у Бога все красиво! Как такое могли сотворить монахи! Я себя чувствовала маленьким ребенком, как в детстве что ли. Из этой поездки вернулась я и как заново родилась. Помолодела что ли, духом укрепилась и ноги не так болеть стали. Слава Богу за все! Слава Богу!

Вид сверху на Дивногорье.

Семья Весельевых в Дивногорье

Приложение 6

Воспоминания Весельевой Марии Егоровна, 1933 года рождения.

В Костомарово красивая местность, но еще красивее женская обитель, расположенная там с Гефсиманским садом. Приезжаешь туда и отдыхаешь душевно. Все твои заботы, печали и тревоги уходят, в душе поселяются радость, восторг и легкий трепет. Костомаровские пещеры запоминаются навсегда. В пещеру Покаяния я боялась идти, думая, что у меня не получится пройти. Но правду говорят, пока идешь все вспомнишь. Так и я дошла, все передумала, все вспомнила, покаялась, и легче стало, сколько слез пролила, сами текли. А вот на гору Голгофу идти было трудно, но мы шли «всем миром» с молитвами и песнопениями и преодолели трудное для себя задание. А какие там послушницы добрые, вежливые, кроткие. В обители мы и требы заказали, и на литургии отстояли, и водички с собой набрали. Домой возвращались обновленными и счастливыми. Хотелось бы туда еще поехать, но как Бог даст.

Вход в пещерный храм.

Паломники села Мастюгино в Костомаровском монастыре.

Приложение 7

19 мая – День памяти ст. Спиридона с.Терновое

Учащиеся нашей школы у святого источника

У часовни ст. Спиридона