Урок литературы в 10 классе.

Подготовила учитель русского языка и литературы МКОУСОШ №5 г.Алагира РСО-Алания Качмазова Светлана Казбековна.

Подготовка к творческой работе по рассказу А.П.Чехова «Ионыч».

проследить процесс духовной капитуляции человека перед темными сторонами жизни; раскрыть трагизм повседневно-будничного существования и духовного оскудения личности в рассказе; воспитать сильную личность, способную бороться со злом и стремиться к прогрессу, личному и общественному; подготовить учащихся к сочинению.

«Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»

Н.В.Гоголь

Слово учителя

Скромный, умный, глубокий А. П. Чехов всегда приковывал к себе внимание. Он сумел показать в прозе настроение изнутри сюжета, через глубокий, постоянно ощутимый подтекст точно увиденные детали. Это любимый русский писатель: «В Чехове Россия полюбили себя», -писал критик В. Розанов. У Чехова было удивительное умение: «Я правдиво, т. е. художественно, опишу вам жизнь, и вы увидите в ней то, чего ранее не видели, не замечали»- его отклонения от нормы.

Небольшие, но очень емкие рассказы Чехова не всегда легко понять, если не понимать, что одной из характерных черт чеховской художественной манеры является наличие подтекста, если не помнить жизненной позиции писателя, который был строг прежде всего к себе. И горячее желание видеть людей простыми, красивыми и гармоничными объясняет непримиримость Чехова ко всякого рода убожеству, пошлости, нравственной и умственной ограниченности.

Чехов – большой и печальный художник со своей беспощадной «реальной» правдой.

«Не поддавайтесь губительному влиянию среды, не предавайте своих идеалов, берегите в себе человека.»

А.П.Чехов

«Нет ничего тоскливее, оскорбительнее пошлости человеческого существования.

А.П.Чехов

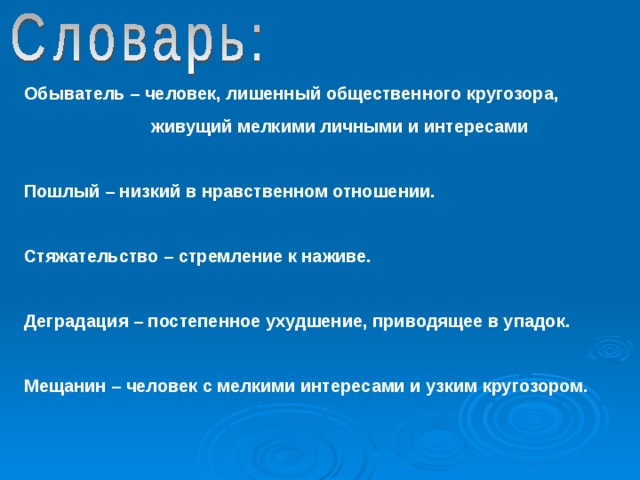

Обыватель – человек, лишенный общественного кругозора,

живущий мелкими личными и интересами

Пошлый – низкий в нравственном отношении.

Стяжательство – стремление к наживе.

Деградация – постепенное ухудшение, приводящее в упадок.

Мещанин – человек с мелкими интересами и узким кругозором.

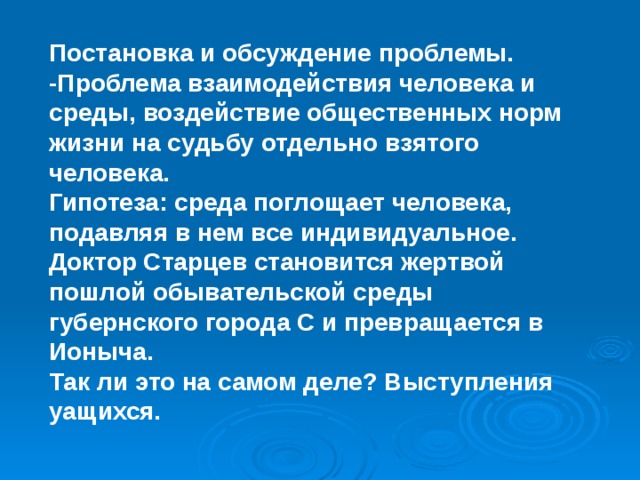

Постановка и обсуждение проблемы.

-Проблема взаимодействия человека и среды, воздействие общественных норм жизни на судьбу отдельно взятого человека.

Гипотеза: среда поглощает человека, подавляя в нем все индивидуальное. Доктор Старцев становится жертвой пошлой обывательской среды губернского города С и превращается в Ионыча.

Так ли это на самом деле? Выступления уащихся.

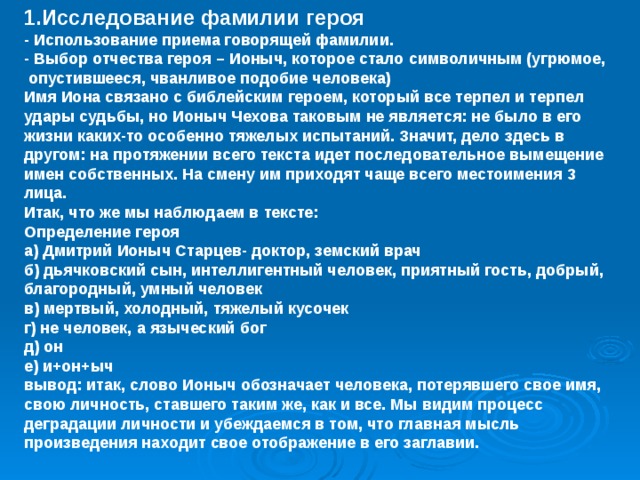

1.Исследование фамилии героя

- Использование приема говорящей фамилии.

- Выбор отчества героя – Ионыч, которое стало символичным (угрюмое, опустившееся, чванливое подобие человека)

Имя Иона связано с библейским героем, который все терпел и терпел удары судьбы, но Ионыч Чехова таковым не является: не было в его жизни каких-то особенно тяжелых испытаний. Значит, дело здесь в другом: на протяжении всего текста идет последовательное вымещение имен собственных. На смену им приходят чаще всего местоимения 3 лица.

Итак, что же мы наблюдаем в тексте:

Определение героя

а) Дмитрий Ионыч Старцев- доктор, земский врач

б) дьячковский сын, интеллигентный человек, приятный гость, добрый, благородный, умный человек

в) мертвый, холодный, тяжелый кусочек

г) не человек, а языческий бог

д) он

е) и+он+ыч

вывод: итак, слово Ионыч обозначает человека, потерявшего свое имя, свою личность, ставшего таким же, как и все. Мы видим процесс деградации личности и убеждаемся в том, что главная мысль произведения находит свое отображение в его заглавии.

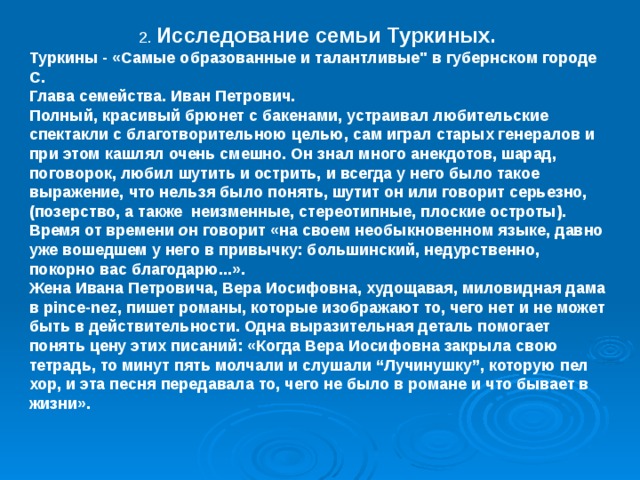

2. Исследование семьи Туркиных.

Туркины - «Самые образованные и талантливые" в губернском городе С.

Глава семейства. Иван Петрович.

Полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно, (позерство, а также неизменные, стереотипные, плоские остроты). Время от времени о н говорит «на своем необыкновенном языке, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорно вас благодарю...».

Жена Ивана Петровича, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в pince-nez, пишет романы, которые изображают то, чего нет и не может быть в действительности. Одна выразительная деталь помогает понять цену этих писаний: «Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали “Лучинушку”, которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни».

Её романы - убогие, но это не означает убогости души, ведь окружающая действительность не дает иных сюжетов. Своими романами о том, чего не бывает в жизни (но что очень хочется в ней видеть: прекрасных, бескорыстных, самоотверженных людей; их дела на благо общества; красоту отношений, которой нет в реальности), она словно стремится восполнить пустоту своей жизни и, может быть, побудить людей к благородным переменам. Когда - то Вера Иосифовна объяснила Старцеву, почему она не печатает свои романы тем, что семья материально обеспечена. Но может быть, ответ героини "расшифровать" по-другому: она не печатает свои произведения потому, что осознает истинную цену своих опусов и уровень своего таланта, но очень хочет воплотить свою мечту о красоте жизни хотя бы в искусственных, придуманных жизненных ситуациях (это свойственно людям).

Кокетство. Первый приход в дом Туркиных.

Дочь Туркиных, Екатерина Ивановна (родители зовут ее «Котик»)

Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне.

Она восхищала его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что - то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией.

Наивность. Собирается стать пианисткой, однако ее «исполнительская манера» не свидетельствует о наличии у нее таланта и изображается автором с явной иронией: «ударила по клавишам», «ударила изо всей силы».

Кокетство. Ночное свидание на кладбище.

Легкомысленность. Прочитав роман Писемского «Тысяча душ», запомнила лишь отчество автора (Алексей Феофилактыч!) ,которое показалось ей смешным.

1.Что было бы, если Старцев женился на ней?

Ее сухие бездушные ответы на любовное признания доктора.

Ее вера в свой музыкальный талант и будущее пианистки.

Ее неумный розыгрыш Старцев с ночным свиданием на кладбище – все это говорит о заурядной, недоброй ,избалованной натуре.

Я думаю, что это плохая жена для земского врача.

Вывод: Если самые талантливые люди так бездарны, то каков же город.

3.Защита: И Иван Петрович, со своим набором неизменных, стереотипных, плоских острот, с вечной маской весельчака на лице, всё ещё устраивает благотворительные спектакли (и не требует за это никакой благодарности), делает добро, пусть маленькое, незаметное, в масштабах города, помогая нуждающимся, не утратив, значит, сострадания к чужой боли, может быть, заглушая глупыми шутками боль собственной души от несостоявшейся, прошедшей впустую жизни, не найдя и не зная, как найти способы сделать её полноценной. А что нужно делать Туркиным, чтобы изменить свою пошлую жизнь? Что можно сделать? Кто-нибудь дал совет, кроме декларативных слов? Кстати, Чехов показывает, что и словесный протест немногого стоит.

И Вера Иосифовна, производящая в начале рассказа впечатление недалёкой женщины, сохранила прежнюю простоту и сердечность (они не наиграны - так утверждает писатель) в отношении к знакомым горожанам.

4.Способы выражения авторской позиции в рассказе А. П. Чехова «Ионыч»

Способы выражения авторской позиции в рассказе очень интересны. Мы не можем наблюдать прямое авторское отношение к герою, потому что Чехов дает шанс своему читателю домыслить и дочитать подтекстовый материал. Эта особенность делает его произведения интересными и познавательными.

Оценку, которую автор дает Старцеву, мы можем наблюдать лишь через мелкие, незначительные детали, которые порою читатель может пропустить, но при помощи которых показана деградация героя, да и всего города.

Примечательна деталь в эпизоде «Старцев на кладбище», где его внимание привлекает памятник итальянской певице Деметти. Насколько мы знаем, описываемый Чеховым город небольшой, но оказывается, что здесь когда-то побывала с гастролями итальянская опера, о чем говорит памятник Деметти. Возникает мысль, что некогда город был культурным центром, но горожане со временем потеряли все свои духовные и нравственные ценности, а также моральные устои.

Я считаю, что когда люди не стремятся к самосовершенствованию и к чему-то новому, когда они теряют интерес к жизни, тогда прогрессирующее когда-то общество начинает деградировать. И это показано на примере жителей города С. Никто ничем не интересуется: ни литературой, ни музыкой, ни живописью, ни политикой.

Примечательно, что Старцев выделяется из всей этой толпы: он молод, полон сил и надежд, воспитан, образован, а главное, он видит и знает то, чего другие не замечают.

Но, посетив в первый раз дом Туркиных, Старцев поддается общему увлечению и в первый раз идет на компромисс со своей совестью. Ему не нравятся ни романы Веры Иосифовны, ни игра на фортепиано Екатерины Ивановны, ни шутки Ивана Петровича. Но Старцев поддерживает окружающих его людей. Но почему? Обращает на себя внимание такая деталь: «…во дворе пахло жареным луком – и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин». Вот почему Дмитрий Ионыч оставался в этом доме.

Уже на первой странице рассказа автор обращает внимание читателя на то обстоятельство, что лошадей у Старцева «еще нет», а это «еще» говорит о том, что со временем они у него появятся. Нам известно, что Старцев врач, и он все время находится на работе. Его труд не пропадает даром, вот почему со временем у него появляются и лошади, и кучер.

Очень интересен тот момент, что воспоминание о приглашении пришло доктору Старцеву само собой. Он вдруг случайно вспомнил, что его как-то приглашал к себе Иван Петрович Туркин, и решил «посмотреть, что это за люди». Это говорит о его бесхарактерности, безвольности. Все у него в жизни происходит невзначай, помимо его воли: случайно встретился с Иваном Петровичем Туркиным, случайно вспомнил о приглашении.

Когда Екатерина Ивановна Туркина играла на рояле, Старцеву казалось, будто бы с высокой горы сыплются камни, сыплются и сыплются, и ему хотелось, чтобы они перестали сыпаться. Автор не раз повторяет глагол «сыпаться», чтобы показать воздействие игры Котика на Старцева.

Почему же в конце произведения мы видим такого жадного человека? Как было выше замечено, Старцев бесхарактерный ,и он поддался всеобщему увлечению. После первого компромисса с совестью пошел на другой, на третий.

Постепенно он перестал с кем-либо общаться, заводить беседы. Он презирал людей, которые его окружали, но молчал. Мы с уверенностью можем сказать, что за это время он не поглупел, но, проявив один раз слабость, он не смог остановиться и в конце концов превратился в такого же горожанина, которые его окружают и которых он глубоко презирает. В городе его стали звать просто Ионычем. Он пополнел, раздобрел, неохотно ходит пешком, начинает страдать одышкой. Ионыч в своей жизни опускается все ниже и ниже. А ведь автор давал шанс исправиться ему во время его последнего свидания с Екатериной Ивановной. Ему только надо было заставить снова загореться тот огонек в душе, который еще кое-как тлел.

Чехов показал нам, как низко может пасть человек. На примере Ионыча мы видим деградацию жителей города, ведь как справедливо заметил сам Ионыч: если в городе нет семьи лучше Туркиных, то каковы же тогда все остальные горожане.

5. Особенности композиции рассказа А.П.Чехова «Ионыч».

Мастерство Чехова - рассказчика особенно проявляется в композиции«Ионыча». Композиция рассказа подчиняется одной общей цели — показать постепенное духовное обнищание героя и убогую жизнь города. Но как рассказать о жизни героя и целого города на протяжении нескольких страниц? Чехов добивается этого следующими художественными средствами. Прежде всего постепенно и незаметно упрощается композиционно- сюжетная линия рассказа. Такие компоненты произведения, как пейзаж и диалоги, по мере развития сюжета исчезают. Автор искусно ставит это в связь с эволюцией образа героя. Пока Старцев был молод, он любил музыку, пел, влюблялся, мечтал, вёл споры и разговаривал с окружающими. Для характеристики его настроений нужен был и пейзаж лунной ночи, тонко передающий очарование любви, переживаемой героем, и диалоги, обрисовывающие гамму его переживаний. По мере того как круг интересов Старцева суживается, яркие краски из его жизни исчезают. Старцев превращается в угрюмого, одинокого обывателя. Пейзаж и диалог делаются теперь ненужными в произведении.

Так как, по словам Чехова, «беллетристика должна укладываться сразу, в секунду», автор, изображая многолетний процесс морального падения героя, расставляет на жизненном пути героя только основные вехи.

Мы узнаём, что первое путешествие в город Старцев совершает пешком, потом он ездит на паре лошадей и, наконец, на тройке с бубенчиками, с раскормленным кучером на козлах, который кричит: «Пррава держи!» Промежуток между этими вехами автор не заполняет ничем, да это и не нужно: рост материального благополучия и огрубения героя обрисован уже предельно выразительно несколькими характерными штрихами. Следует обратить внимание ещё на одну интересную композиционную особенность рассказа. Губернский город, в котором развиваются события, автор почти не описывает. Между тем читатель хорошо чувствует душную атмосферу этого города.

Достигается это следующим художественным приёмом: автор знакомит нас с «самой образованной и талантливой семьёй» в городе —семьёй Туркиных. Чехов трижды даёт описание жизни этой семьи, каждый раз упрощая и сокращая описания. Внешне красивая, жизнь Туркиных оказывается до ужаса монотонной: Туркина всё пишет бездарные романы, незадачливая дочь её играет на рояле, а Туркин продолжает дёшево оригинальничать и плоско острить. Но «если самые талантливые люди во всём городе так бездарны, то каков же должен быть город!» — восклицает читатель вместе со Старцевым

6. Анализ эпизода «Несостоявшееся свидание на кладбище»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже странная и — кто знает? — быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллей и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал:

«Ох, не надо бы полнеть!»

Несостоявшаяся встреча с Котиком на кладбище – это один из ключевых эпизодов, который помогает раскрыть образ Старцева. Можно заметить, что образ героя построен на противоречиях. Сразу бросается в глаза граница между белым и черным, покоем и отчаянием. Мне кажется, что Чехов показывает две стороны жизни, свет и тьму, добро и зло, сон и реальность. Как ни странно, именно на кладбище он чувствует пробуждение жизни, любви, красоты. И здесь же остается живая душа Старцева и начинается его перерождение в Ионыча. Интересно воздействие лунного света на героя. Перед ним открывается иной мир, наполненный именно этим тусклым неясным светом. Почему именно лунный свет? Почему не яркий солнечный? Это говорит о том, что душа Старцева постепенно угасает, а может, о том, что он романтик в душе?

Стали бить часы, и Старцев очнулся от пленительного сна. Теперь он видит не только свет, но и тьму, пробирающуюся в его душу. Он осознает, что окружающие его люди нечисты, неинтересны, не горят собственным светом.

Опустился занавес, за которым началась новая жизнь Старцева, погас огонек, оставив в душе героя лишь вечную тишину и глухую тоску.

Вывод: нельзя стремиться к покою раньше времени ,нельзя опускать занавес на рассвете жизни. Нужно научиться хранить душевный огонь, даже если все вокруг превратилось в тень.

7. Использование стихов и музыки в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»

Народная песня – безыскусственное поэтическое произведение, сложенное безымянным автором и отражающее быт, верование, чувства и настроение народных масс.

Неслучайно в рассказе А.П. Чехова «Ионыч» звучит народная песня «Лучинушка» (Ты гори, догорай моя лучина, догорю с тобой и я…) Звучит она в городском саду, неподалёку от дома Туркиных. После того как вера Иосифовна закончила чтение своего бездарного романа о том, чего не может быть в жизни. А песня является выражением души народа. Строки из этой песни являются символом гибели души доктора Старцева. После того как Екатерина Ивановна отказала ему, всё светлое и молодое вытесняется в душе доктора мелочным, ничтожным: «у Старцева перестало биться сердце».

Также в рассказе упоминается роман А.Ф. Писемского «Тысяча душ». Роман очень серьёзный, в нём много трагичного, а Котик воспринимает после прочтения только кажущееся ей смешным отчество автора – Феофелактович. Она не способна задумываться над серьёзным, слишком увлечена собой, своими мечтами о карьере пианистки.

Романс М.Л. Яковлева на слова А. Дельвига: " Когда еще я не пил слез из чаши бытия...", романс "Ночь" на слова А.С.Пушкина " Мой голос для тебя, и ласковый и томный...". Эти романсы напевает доктор Старцев, что говорит о нем, как о человеке образованном и развитом, который не может не замечать окружающей его пошлости.

Вывод: упоминание Чеховым литературных и музыкальных произведений- это яркая деталь, позволяющая ему глубже раскрыть противоречия образа главного героя рассказа.

8. Описание картин природы в рассказе «Ионыч»

Изображение жизни не могло быть полным без описаний природы. Пейзаж создает эмоциональный фон, на котором развертывается действие, подчеркивает психологическое состояние героев, придает рассказанным историям более глубокий смысл. Внутренние переживания героя рассказа «Ионыч», доктора Старцева, ждущего свидания с Котиком, неотделимы от ночного кладбищенского пейзажа. Мягкий лунный свет отвечает трепетному состоянию героя, подогревает в нем страсть, луна уходит за облака, когда тот теряет надежду, и на душе его становится темно и мрачно.

Также в рассказе присутствует образ сада. Это символ добра, красоты, человечности, осмысленности существования. Сад полон музыки, это приют влюбленных. Старцев и Екатерина Ивановна встречаются в саду, когда их души наполнены чистым, искренним чувством. Сад отзывчив к душевному состоянию героев, влияет на их настроение.

Вся первая глава наполнена весенней свежестью, запахом сирени. Краски весны, звуки музыки. Также мы видим, что любовь Дмитрия Старцева и Екатерины Туркиной сопровождает мотив увядания природы: «Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось». Было темно и шел дождь, когда Старцев провожал Котика в клуб, собираясь сделать ей предложение. Было темно ,когда они встретились через четыре года и Екатерина говорила Старцеву о своих чувствах, но в душе доктора было так же темно, как и вокруг. По мере угасания души Старцева пейзаж в рассказе сходит на нет, потому что описания природы соответствуют каким-то движениям души, а там, где нет чувств, нет жизни, нет гармонии, нет красоты окружающего мира.

Вывод: пейзаж помогает раскрыть душевное состояние героев, глубину их психологического переживания.

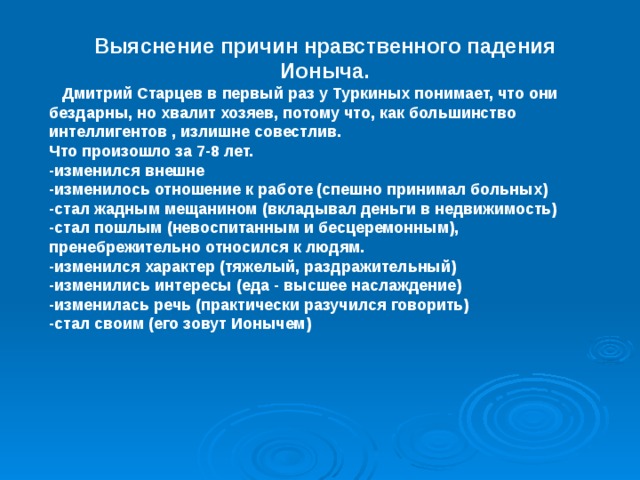

Выяснение причин нравственного падения Ионыча.

Дмитрий Старцев в первый раз у Туркиных понимает, что они бездарны, но хвалит хозяев, потому что, как большинство интеллигентов , излишне совестлив.

Что произошло за 7-8 лет.

-изменился внешне

-изменилось отношение к работе (спешно принимал больных)

-стал жадным мещанином (вкладывал деньги в недвижимость)

-стал пошлым (невоспитанным и бесцеремонным), пренебрежительно относился к людям.

-изменился характер (тяжелый, раздражительный)

-изменились интересы (еда - высшее наслаждение)

-изменилась речь (практически разучился говорить)

-стал своим (его зовут Ионычем)

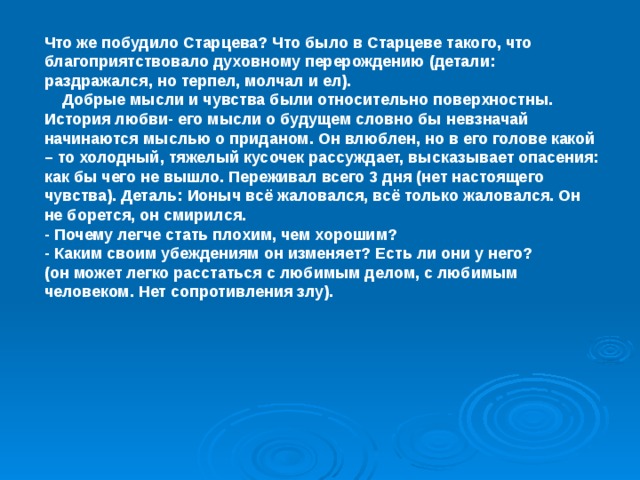

Что же побудило Старцева? Что было в Старцеве такого, что благоприятствовало духовному перерождению (детали: раздражался, но терпел, молчал и ел).

Добрые мысли и чувства были относительно поверхностны. История любви- его мысли о будущем словно бы невзначай начинаются мыслью о приданом. Он влюблен, но в его голове какой – то холодный, тяжелый кусочек рассуждает, высказывает опасения: как бы чего не вышло. Переживал всего 3 дня (нет настоящего чувства). Деталь: Ионыч всё жаловался, всё только жаловался. Он не борется, он смирился.

- Почему легче стать плохим, чем хорошим?

- Каким своим убеждениям он изменяет? Есть ли они у него?

(он может легко расстаться с любимым делом, с любимым человеком. Нет сопротивления злу).

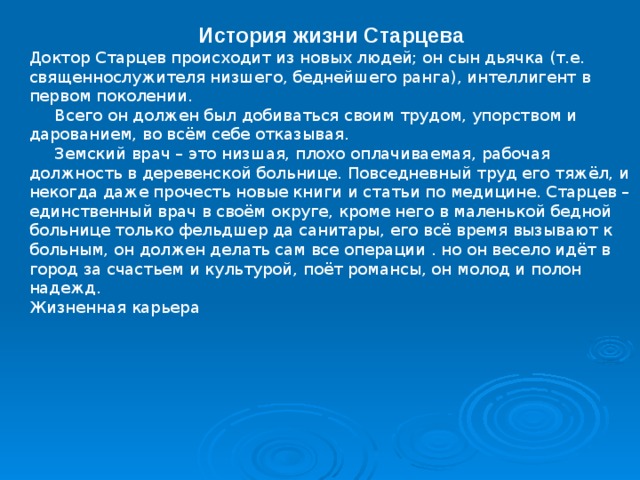

История жизни Старцева

Доктор Старцев происходит из новых людей; он сын дьячка (т.е. священнослужителя низшего, беднейшего ранга), интеллигент в первом поколении.

Всего он должен был добиваться своим трудом, упорством и дарованием, во всём себе отказывая.

Земский врач – это низшая, плохо оплачиваемая, рабочая должность в деревенской больнице. Повседневный труд его тяжёл, и некогда даже прочесть новые книги и статьи по медицине. Старцев – единственный врач в своём округе, кроме него в маленькой бедной больнице только фельдшер да санитары, его всё время вызывают к больным, он должен делать сам все операции . но он весело идёт в город за счастьем и культурой, поёт романсы, он молод и полон надежд.

Жизненная карьера

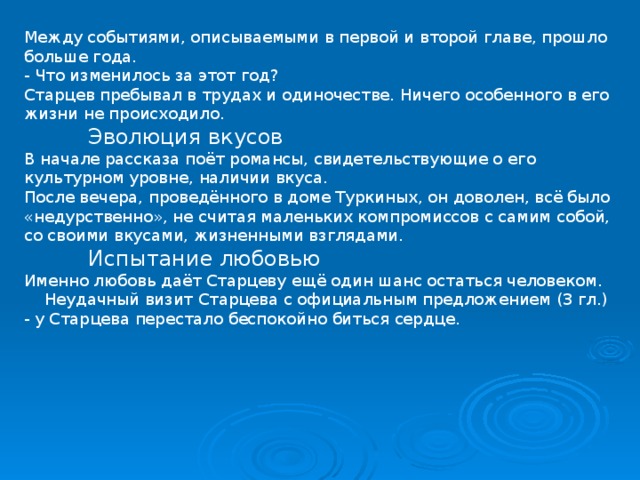

Между событиями, описываемыми в первой и второй главе, прошло больше года.

- Что изменилось за этот год?

Старцев пребывал в трудах и одиночестве. Ничего особенного в его жизни не происходило.

Эволюция вкусов

В начале рассказа поёт романсы, свидетельствующие о его культурном уровне, наличии вкуса.

После вечера, проведённого в доме Туркиных, он доволен, всё было «недурственно», не считая маленьких компромиссов с самим собой, со своими вкусами, жизненными взглядами.

Испытание любовью

Именно любовь даёт Старцеву ещё один шанс остаться человеком.

Неудачный визит Старцева с официальным предложением (3 гл.)

- у Старцева перестало беспокойно биться сердце.

Жизнь города

Город тоже оказался обычным ,чеховским. Все попытки Старцева завести с местными жителями серьёзные разговоры и дружеские отношения вызывали тупую и злую реакцию, недоверие и неудовольствие. «При всём том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чём говорить с ними, и доктор замкнулся в себе, перестал вести с ними серьёзные разговоры и ходить в гости, больше смотрел в тарелку, не спеша пил в клубе дорогое французское вино, играл в карты и полюбил считать и отворять в бани полученные от пациентов деньги. Он разбогател и купил пару, а потом и тройку лошадей, стал приобретать дома и превратился в толстого, жадного, равнодушного Ионыча. И вот тогда все в городе стали его уважать и побаиваться.

Старцев – Ионыч

Внешность: заплыл жиром

Поведение: кричит на своих пациентов, стучит палкой об пол, если чем-то недоволен.

Скупает дома (для Чехова это крайняя степень жестокости – разорение чужих семейных гнезд. И когда ему в обществе взаимного кредита говорят про какой – нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемоний идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимание на неодетых женщин и детей, который глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

- Это кабинет? Это спальня? А тут что? И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

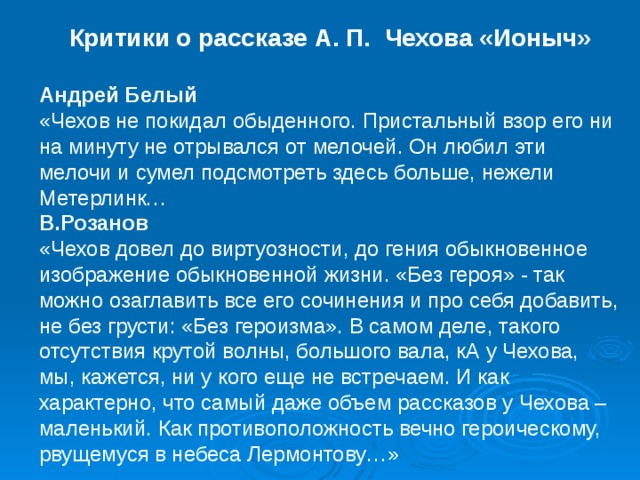

Критики о рассказе А. П. Чехова «Ионыч»

Андрей Белый

«Чехов не покидал обыденного. Пристальный взор его ни на минуту не отрывался от мелочей. Он любил эти мелочи и сумел подсмотреть здесь больше, нежели Метерлинк…

В.Розанов

«Чехов довел до виртуозности, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни. «Без героя» - так можно озаглавить все его сочинения и про себя добавить, не без грусти: «Без героизма». В самом деле, такого отсутствия крутой волны, большого вала, кА у Чехова, мы, кажется, ни у кого еще не встречаем. И как характерно, что самый даже объем рассказов у Чехова – маленький. Как противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову…»

Дм. Мережковский

« Чехов – законный наследник великой русской литературы. Если он получил не се наследство, а только часть, то в этой части сумел отделить золото от посторонних примесей, и велик и мал оставшийся слито, но золото в нем такой чистоты, как ни у кого из прежних, быть может более великих, писателей, кроме Пушкина.

Простота Чехова такова, что от нее порою становится жутко: кажется, еще шаг по этому пути – и конец искусству, конец самой жизни; простата будет простота- небытие; так просто, что будто и нет ничего, и надо пристально вглядываться, чтобы увидеть в этом почти ничего – все.

Природа приближается к человеку, как будто вовлекается в быт человека, становится простою, обыкновенною; но как всегда у Чехова – чем проще, тем таинственнее, чем обыкновеннее, тем необычайнее.

И недаром вовлек он природу в быт: именно здесь, в быте – главная сила его как художника. Он – великий, может быть даже в русской литературе величайший, бытописатель. Если бы современна Россия исчезла с лица земли, то по произведениям Чехова можно было бы восстановить картину русского быта в конце XIX века в мельчайших подробностях.»

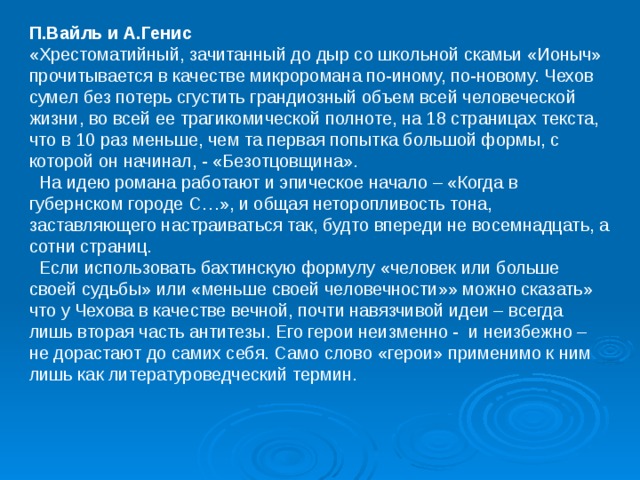

П.Вайль и А.Генис

«Хрестоматийный, зачитанный до дыр со школьной скамьи «Ионыч» прочитывается в качестве микроромана по-иному, по-новому. Чехов сумел без потерь сгустить грандиозный объем всей человеческой жизни, во всей ее трагикомической полноте, на 18 страницах текста, что в 10 раз меньше, чем та первая попытка большой формы, с которой он начинал, - «Безотцовщина».

На идею романа работают и эпическое начало – «Когда в губернском городе С…», и общая неторопливость тона, заставляющего настраиваться так, будто впереди не восемнадцать, а сотни страниц.

Если использовать бахтинскую формулу «человек или больше своей судьбы» или «меньше своей человечности»» можно сказать» что у Чехова в качестве вечной, почти навязчивой идеи – всегда лишь вторая часть антитезы. Его герои неизменно - и неизбежно – не дорастают до самих себя. Само слово «герои» применимо к ним лишь как литературоведческий термин.

Они не просто «маленькие люди», хлынувшие в русскую словесность задолго до Чехова. Макар Девушкин раздираем шекспировскими страстями, Акакий Башмачкин возносит шинель до космического символа. У доктора Старцева нет ни страстей, ни символов, поскольку он не опознал их в себе. Инерция его жизни не знает противоречий и противодействий, потому что она естественна и укоренена в глубинном самонеосознании. По сравнению со Старцевым Обломов – титан воли, и никогда никому не пришло бы в голову назвать его Ильичом, как того – Ионычем.

Человек Чехова - несвершившийся человек. Конечно, то романа тема. Пороманному она и решена. Поразительно, но в коротком «Ионыче» нашлось место даже для почти обязательной принадлежности романа – вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном кладбище в ожидании несостоявшегося свидания – это как бы «Скучная история», сжатая до нескольких абзацев.

И как Дмитрий Ионыч Старцев переживает за несколько минут все свое прошлое и будущее, так и в самом «Ионыче», великолепном образце изобретенного Чеховым микроромана, прочитывается и проживается так и не написанный им настоящий роман на его главную тему – о неслучившейся жизни.

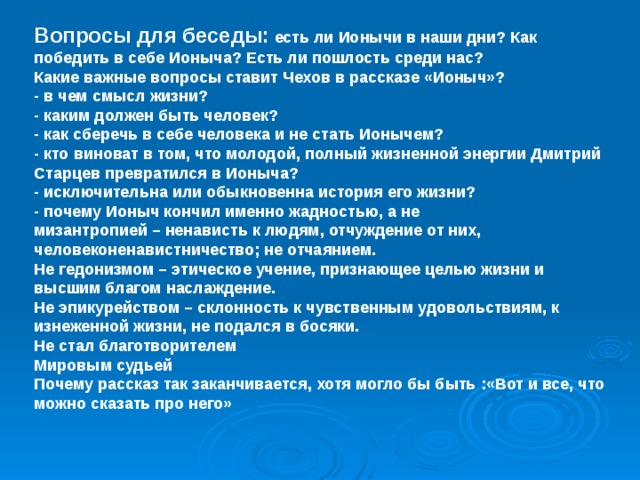

Вопросы для беседы: есть ли Ионычи в наши дни? Как победить в себе Ионыча? Есть ли пошлость среди нас?

Какие важные вопросы ставит Чехов в рассказе «Ионыч»?

- в чем смысл жизни?

- каким должен быть человек?

- как сберечь в себе человека и не стать Ионычем?

- кто виноват в том, что молодой, полный жизненной энергии Дмитрий Старцев превратился в Ионыча?

- исключительна или обыкновенна история его жизни?

- почему Ионыч кончил именно жадностью, а не

мизантропией – ненависть к людям, отчуждение от них, человеконенавистничество; не отчаянием.

Не гедонизмом – этическое учение, признающее целью жизни и высшим благом наслаждение.

Не эпикурейством – склонность к чувственным удовольствиям, к изнеженной жизни, не подался в босяки.

Не стал благотворителем

Мировым судьей

Почему рассказ так заканчивается, хотя могло бы быть :«Вот и все, что можно сказать про него»

Домашнее задание:

.Ответить письменно на вопрос: как вы понимаете призыв: «Берегите в себе человека ».