Конспект урока « Подземные воды и ледники» 6 класс

Тема урока. «Подземные воды и ледники»

Тип урока. Комбинированный.

Технология урока. Традиционная технология

Цель урока. — сформировать понятие «подземные воды»;

— выявить причины образования подземных вод;

— выявить причины образования ледников;

— провести беседу по обсуждению значения подземных вод и ледников на Земле.

Задачи. 1.Предметные

1. Работать с понятиями подземные воды;

водопроницаемые и водоупорные породы; межпластовые

воды, артезианские источники; покровные и горные ледники.

2. Выявлять сущность, особенности объектов.

3. На основе анализа делать выводы.

2. Метапредметные

Познавательные УУД:

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов.

2. Представлять информацию в виде схемы.

3. Выявлять сущность, особенности объектов.

4. На основе анализа объектов делать выводы.

5. Обобщать и классифицировать по признакам.

7. Находить ответы на вопросы в иллюстрации.

Регулятивные УУД:

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника.

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план).

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.

Коммуникативные УУД:

1Формировать умение работать в паре.

2.Учить представлять результат своей работы;

3.Формировать умение адекватно оценивать свою работу и работу других учеников.

4. Развивать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами, оформлять свои мысли в устной форме.

3. Личностные результаты:

1. Развивать умение высказывать своё отношение , выражать свои эмоции.

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.

Планируемые образовательные результаты.

Основные термины, понятия. подземные воды;

водопроницаемые и водоупорные породы; межпластовые

воды, артезианские источники; покровные и горные ледники.

Оборудование : физическая карта полушарий, физическая карта России; фотографии ледников, подземных вод, ключей, курортов минеральных источников, этикетки от бутылок из под минеральной воды.3 стакана, 3 воронки, глина, песок, гравий.

План урока:

Проверка домашнего задания (10 мин)

Изучение нового материала (15 мин)

Закрепление (10 мин)

Итог урока: (3 мин)

Домашнее задание (2мин)

Ход урока

I.Проверка домашнего задания (10 мин)

1. Что такое озеро?

2. В каких котловинах образуются озёра?

3. Как вы считаете, является ли озеро частью Мирового океана? Ответ обоснуйте.

4. Назовите и покажите самое большое, самое глубокое, самое высокогорное, самое солёное озеро.

5. Почему в одних озёрах вода солёная, а в других — пресная?

6. Каково значение болот?

II.Изучение нового материала (15 мин)

Сегодня на уроке мы изучим один из видов вод суши. Для этого мы уже вспомнили виды внутренних вод. В конце урока мы должны ответить на очень важный вопрос: “Какие знания о внутренних водах необходимы при строительстве дома?”

Из самого термина следует его определение. Сформулируйте определение подземных вод.

Подземные воды – воды суши, находящиеся под землей. (Определение дают сами ученики) (запись в тетрадь)

- У вас не возник вопрос? (Как она туда попала?)

- Какие условия необходимы для образования подземных вод?

Атмосферные осадки в достаточном количестве.

Способность горных пород пропускать воду.

Проведем опыт:

Перед вами три стакана, три воронки. В воронке № 1 – глина, 2 - песок, № 3 – гравий. Наливаем одновременно во все воронки воду.

- Что мы наблюдаем? (Глина воду не пропускает)

- Какой вывод мы можем сделать? (Есть горные породы, которые пропускают воду, а есть, которые задерживают).

- От чего зависит скорость прохождения воды сквозь горные породы? (От количества и размеров трещин и пор.)

Далее в тетрадь переносим схему, иллюстрирующую различие горных пород по пропускной способности

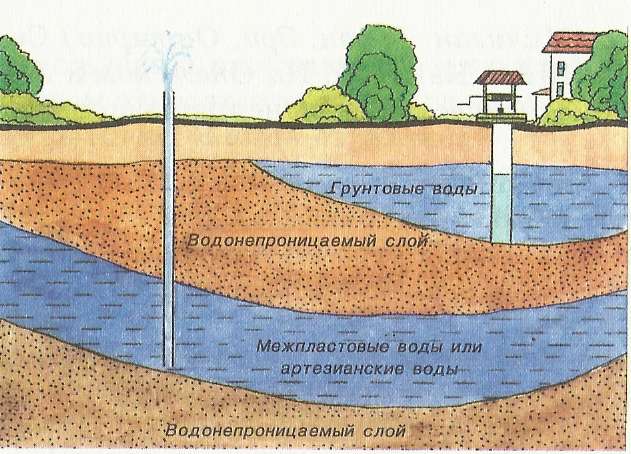

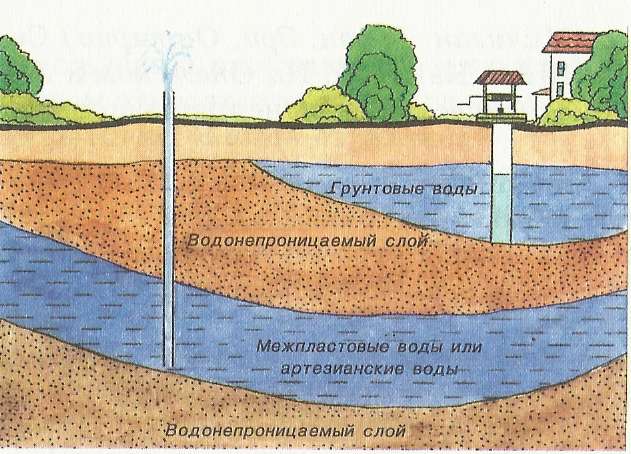

Используя рис. 82 в учебнике и по схеме на доске, объясняю, как образуются подземные воды, при этом говорю, что они бывают грунтовыми, межпластовыми.

Ключи и родники - выходы подземных вод на поверхность (записываем в тетрадь)

Затем учащиеся выясняют, какие родники и ключи имеются в их местности (источник Сергия Радонежского). Какие легенды и предания связаны с ними?

Далее учащиеся переносят в тетрадь схему залегания подземных вод

Говоря о минеральных водах, подчёркиваю их лечебные свойства, привожу пример известного курорта «Пятигорский Нарзан». Из информации на этикетках от бутылок с минеральной водой, учащиеся узнают, какими целебными свойствами обладает эта вода

Формируя знания о ледниках, объясняю их строение, условия образования (рис 83), говорю о том, что ледники бывают покровными и горными, показываю по карте, где они располагаются.

III Закрепление (10 мин)

1.Ребята мы с вами изучили подземные воды. Теперь вы можете ответить на вопрос, который прозвучал в начале урока “Что нужно учесть при строительстве дома?”.

Состав водопроницаемых слоёв

Уровень грунтовых вод

Особенности рельефа (низины, берега и т.д.)

Какое значение имеют подземные воды в природе и жизни человека? (жизненный опыт учащихся позволяет ответить на вопрос без помощи учителя и учебника)

2.Далее учащиеся самостоятельно читают фрагмент § 36«Что мы знаем о ледниках?» и составляют его план. (с взаимопроверкой)

Что мы знаем о ледниках?

1. Ледник - крупный массив льда на земной поверхности, обладающий способностью к движению

2. Условия образования- недостаток тепла снег не успевает полностью растаять (за полярными кругами, на больших высотах в горах)

3. Бывают- покровные и горные (Антарктида, Гренландия- покровные, горные- Беринга(Аляска), Федченко (Памир), Безенги (Кавказ))

7. От ледников откалываются айсберги

4. Питают реки

5. «Неприкосновенный запас пресной воды»

6. Объект туризма

IV. Итог урока: (3 мин)

Выясняю у учащихся то, что нового они узнали на уроке и чем для них материал полезен, понравился ли им урок.

Ш.Домашнее задание (2мин)

1. Изучить § 36.

2. Ответить на вопросы 1—5.

3. Выполнить задание 6.

Схема

образования подземных

вод

Схема залегания подземных вод

Самоанализ урока.

Данный урок находится в разделе Гидросфера. Урок работает на последующие уроки, расширяя кругозор учащихся, способствует развитию коммуникативных навыков и навыков практических исследований.

Класс состоит из 20 учащихся. Все успевающие. Поровну учащихся занимающихся на «3-4» и «4-5». Класс достаточно активный, требующий постоянного контроля со стороны учителя. Предполагает постоянную занятость различной деятельностью.

Цель урока: Углубление знаний о понятии гидросфера, роли гидросферы в природе.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

Образовательные. Сформировать представление подземные воды;

водопроницаемые и водоупорные породы; межпластовые

воды, артезианские источники; покровные и горные ледники.

Развивающие. Развивать умения работать с различными источниками информации, способствовать развитию навыка исследования объектов природы при описании состава гидросферы, совершенствовать коммуникативные навыки через организацию групповой работы.

Воспитательные. Воспитывать бережное отношение к природе, стимулировать любознательность, развивать эстетические чувства.

Главными задачами были развивающие ввиду требований стандартов нового поколения – учить развитию метапредметных умений.

Тип урока: комбинированный

Методы обучения: поисково – исследовательский, эвристическая беседа, иллюстративный.

Форма урока: Традиционная технология.

Педагогические технологии: ИКТ, технология развития критического мышления.

Структура урока усвоения новых знаний:

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся.

3) Актуализация знаний.

4) Первичное усвоение новых знаний.

5) Первичная проверка понимания

6) Первичное закрепление.

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению

8) Рефлексия (подведение итогов занятия)

Выбранная структура урока была наиболее рациональной. Достаточно времени было уделено для опроса нового материала, закрепления, домашнего задания. Между этапами урока прослеживалась логическая связь. Акцент на уроке делался на основных понятиях подземные воды;

водопроницаемые и водоупорные породы; межпластовые

воды, артезианские источники; покровные и горные ледники.

Использовала элементы педагогических технологий презентацию – ИКТ. Была создана обстановка, способствующая полноценному мышлению на уроках коллективное обучение в маленьких группах и направлена на выработку у учащихся таких важных умений, как:

- самостоятельно изучать новый материал;

- мыслить творчески;

- передавать свои мысли другим учащимся полностью, без искажений;

- слушать, и получать информацию;

- поставить вопрос и сформулировать проблему;

- осуществлять организационно-управленческую деятельность, самоконтроль и самооценку.

Дифференцированный подход к учащимся реализовался через творческое дом. задание.

Контроль усвоения знаний, умений и навыков организовала в виде интерактивных вопросов, теста, эвристической беседы. Взаимопроверка теста не заняла много времени, способствовала развитию работы в парах.

Кабинет на уроке работал на достижение максимальных

результатов: интерактивная доска.

ИКТ использовалось на всех этапах урока, цель – повышение мотивации, через иллюстрации на слайдах.

Высокая работоспособность учащихся на уроке поддерживалась за счет поощрения, смены видов деятельности: чтение, составление таблицы, тест.

Психологическая атмосфера на уроке благоприятная, потому что хорошее доброжелательное отношение учитель - ученик, культура нашего общения поддерживалась уважительными ответами и вопросами.

Время использовалось рационально т.к. в начале урока дана была четкая установка – время в экспедиции расписано по минутам, перегрузка снята была физ.паузой.

Удалось полностью реализовать поставленные задания.

Любой учитель, в том числе и я, постоянно находится в поиске новых технологий обучения. Ведь они позволяют сделать урок необычным, увлекательным, а значит и запоминающимся для ученика. Только творчески работающий учитель может добиться хороших знаний у учащихся по своему предмету и естественно любви к нему.