Построение геологического разреза по геологической карте для района с дислоцированным залеганием слоев

Для построения разрезов по геологической карте с дислоцированным залеганием горных пород необходимо знать элементы залегания пластов.

На геологической карте с наклонно залегающими слоями (моноклинальным залеганием пород) выходы слоев на поверхность выражаются в виде ряда полос различной ширины, в возрастной последовательности сменяющих по падению или восстанию друг друга. При нормальном наклонном залегании слои падают в сторону расположения более молодых отложений. Слои не могут быть наклонены на юго-запад, так как в этом случае древние отложения налегали бы на молодые, что при нормальном залегании пород исключено. При построении разреза через участок с моноклинальным залеганием слоев направление линии разреза следует выбирать вкрест простирания слоев, т.е. по линии падения. В этом случае угол наклона слоев на разрезе будет истинным. Построение разреза начинаем как обычно, с топографического профиля, далее работаем по приведенной схеме. Если элементы залегания слоев известны (угол падения пластов 10º), границы напластований проводим соответственно углу падения (с помощью транспортира).

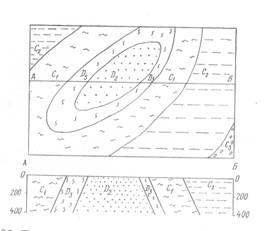

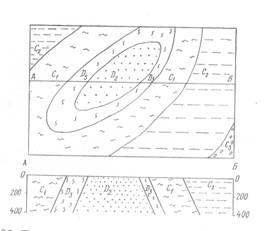

На рис. 1 показан участок геологической карты со складчатым залеганием пород. Анализируя изображение пластов на карте (в центре обнажаются более древние породы, к периферии – более молодые), можно прийти к выводу, что в этом районе располагается антиклинальная складка. При складчатом залегании пластов и пологом, слабо расчлененном рельефе построение топографического профиля необязательно, поскольку особенности геологии района прежде всего определяются условиями залегания горных пород. В данном примере разрез может строиться от условной линии, которая принимается за нулевую. Перенеся на эту линию точки выходов пластов (геологические границы), изображают ядро складки и ее крылья. Наклон крыльев изображается условно, так как угол падения на карте не указан (рис. 1).

Рис. 1. Построение геологического разреза через антиклинальную складку

При построении геологического разреза по карте участка с разрывными нарушениями важно определить опущенное и приподнятое крылья. При этом следует учитывать, что на поверхности (т.е. на карте) поднятым крылом является то, которое сложено более древними породами, а опущенным – сложенное более молодыми породами.

На карте сместители показываются черными жирными линиями, на которых стрелкой изображается направление падения сместителя, а цифрой – угол падения. Построение геологического разреза начинается с нанесения на топографический профиль точек выходов разрывов на поверхность. Затем наносятся сместители; если данных об их ориентировке нет, то они проводятся вертикально. Далее показывается геологическое строение каждого крыла (блока) как отдельного участка, не связанного с соседним блоком.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ПО ЛИНИИ В-Г

Рис.3. Построение схематического геологического разреза по геологической карте по линии В-Г: а) геологические границы, нанесенные на топографический профиль, б) построенный и оформленный геологический разрез; 1 – меловая система, верхний отдел; каменноугольная система: 2 – верхний отдел, 3 – средний отдел, 4 – нижний отдел; девонская система: 5 – верхний отдел, 6 – средний отдел

Рис. 4. Стратиграфическая колонка

История геологического развития территории

1.Во время средней и поздней эпох девонского периода и в течение каменноугольного периода здесь в условиях морского бассейна непрерывно шло накопление осадков, которые сформировали согласную слоистую толщу (проекции выхода их на поверхность идут на карте более или менее параллельно друг другу).

2. В конце каменноугольного периода или после него произошло поднятие земной коры, регрессия моря, образование суши, в результате чего наступил перерыв в накоплении осадков, продолжавшийся до середины мелового периода (отсутствуют слои пермского, триасового, юрского и раннемелового возраста).

3. Во время перерыва (с перми по ранний мел) первичное залегание слоев было нарушено, они смялись в складки. Складки линейные (см. отношение длины к ширине), вытянутые в северо-восточном направлении. Складки асимметричные – у антиклиналей северо-западные крылья круче юго-восточных (см. ширину выхода одного и того же слоя на разных крыльях), т.е. складки наклонены на северо-запад.

4.Складки распространены по всей площади и характеризуются равномерным чередованием синклиналей и антиклиналей.

5. В условиях суши смятые в слои складки неравномерно размывались, в результате чего на поверхности в разных местах оказались вскрытыми слои разного возраста.

6. В позднем мелу земная кора снова опустилась, море вновь покрыло данную территорию, и в нем в течение позднего мела и раннего палеогена (палеоцена) опять происходило накопление осадочных толщ.

7. Слои мелового и палеоценового возраста составляют согласную толщу, которая на подстилающих породах лежит со стратиграфическим (выпадение слоев из разреза) и угловым (пересечение проекцией подошвы меловых слоев контуров нижележащих слоев) несогласием.

8. Слои мелового и палеогенового возраста лежат горизонтально (параллельность проекций выходов слоев горизонталям рельефа).

9. Палеозойская и мезокайнозойская толщи слагают два структурных этажа, соответствующие двум этапам опускания территории и накопления осадков и разделенные длительной эпохой воздымания и разрушения горных пород с перми до раннего мела включительно.

10. Для верхнего отдела меловой системы по карте может быть определена истинная мощность, равная 200 м. Для палеоценовых слоев может быть определена только неполная мощность. Для слоев палеозойского возраста мощность можно определить графически по геологическому разрезу.

11. После раннего палеогена вновь произошло поднятие и регрессия моря, территория окончательно превратилась в сушу, на которой начал формироваться современный рельеф.

Методические рекомендации

Внимательно изучите теоретический материал к данной работе.

1. Изучите геологическую карту, разрез и стратиграфическую колонку к ней, а также историю развития этой территории, составленную на основе данных материалов. Выделите основные этапы опускания территории, когда происходило накопление осадков, и этапы поднятия, когда данная территория превращалась в сушу и испытывала процессы денудации.

2. Постройте геологический разрез по геологической карте на топографической основе масштаба 1:25000 с горизонтальным залеганием слоев и стратиграфическую колонку к нему. Восстановите историю геологического развития территории. Рекомендуемые масштабы: горизонтальный - 1:25000; вертикальный – 1:5000.

3. Постройте геологические разрезы по заданным направлениям по геологической карте (без топографической основы) с горизонтальным залеганием слоев. Стратиграфическая колонка составлена в масштабе карты (на стратиграфической колонке пунктирной линией отделены породы, не выходящие на дневную поверхность). Вертикальный и горизонтальный масштабы геологических разрезов равны.

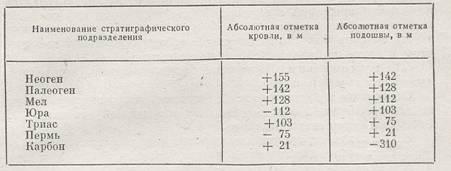

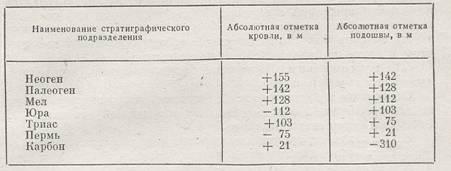

4. Составьте геологическую карту на топографической основе по данным таблицы 12. Залегание пород горизонтальное. Постройте стратиграфическую колонку к карте и геологический разрез по заданному направлению. Определите, какие отложения встретит скважина №17 на глубине 118 м, скважина №18 на глубине 415 м. На какую глубину необходимо пробурить скважину № 19, чтобы она вскрыла контакт карбона и перми?

5.Составьте геологическую карту на топографической основе по данным таблицы 13. Залегание пород горизонтальное. Постройте стратиграфическую колонку к карте и геологический разрез, ориентированный с юга на север. Определить тип дизъюнктивного нарушения в районе.

6. Постройте геологические разрезы для участка со складчатым залеганием пород. Стратиграфическая колонка построена в масштабе карты. Вертикальный и горизонтальный масштабы соответствуют масштабу карты

Таблица 12 (к зад.4)

Рис.98.Фрагмент топографической карты на участок территории, осложненный разломом (к зад.5)

Табл.13 (к зад. 5)

7. Постройте геологические разрезы через фрагменты геологических карт с примерно горизонтальной поверхностью рельефа. Горизонтальный масштаб карт 1:2000. Покажите возможный разрез по линии I-I, предполагая, что слои горных пород залегают согласно и каждый слой в пределах карты имеет постоянную мощность. Постройте стратиграфическую колонку к каждому разрезу. Определите, какая форма нарушенного залегания пород (дислокация) видна на карте, разрезе и стратиграфической колонке. Между породами какого возраста наблюдается стратиграфический перерыв? Восстановите основные этапы развития территории для каждого фрагмента карты (выделите этапы опускания территории и осадконакопления и этапы поднятия и разрушения накопленных осадков) (пример построения разреза I-I по фрагменту карты, изображенной на рис. 100,к, приведен на рис.100,л и 100,м).

8. Постройте геологические разрезы и стратиграфические колонки по фрагментам геологических карт с неровной поверхностью рельефа. Постройте геологический разрез по линии I-I,приняв вертикальный масштаб 1:1000, горизонтальный 1:2000. Постройте стратиграфическую колонку к каждому разрезу. Определите, какая форма залегания осадочных горных пород представлена в разрезе. Между какими слоями наблюдается стратиграфический перерыв? Восстановите основные этапы развития территории для каждого фрагмента карты

9. Постройте геологический разрез по геологической карте со складчатым залеганием пород и расчлененным рельефом по линии АБ (см. выше) и стратиграфическую колонку к нему. Восстановите основные этапы развития территории.

Строить разрез рекомендуется на миллиметровой бумаге в следующем порядке. В нижней части листа делают три графы для характеристики скважин и указания расстояний между ними. Намечают начало и длину разреза в принятом масштабе. У начала разреза (а иногда и в конце его) строят шкалу абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше верхней точки рельефа, а минимальная - ниже забоя самой глубокой скважины.

Далее приступают к построению топографического профиля, как мы это делали и раньше. Откладывают в заданном масштабе расстояния от начала разреза до его пересечения с каждой горизонталью и точками отмечают абсолютные отметки соответствующих горизонталей. После этого откладывают от начала разреза расстояния до каждой скважины и проводят вертикальный штрих в верхней графе. Под штрихами указывают номера скважин, а ниже — абсолютные отметки их устьев, которые дают дополнительные точки для построения профиля. Соединив все точки плавными линиями, получают топографический профиль поверхности земли по заданному направлению. На построенный профиль наносят колонки буровых скважин. При крупном масштабе разреза ствол скважины обозначают двумя вертикальными отрезками, в остальных случаях — одним. На нижнем конце отрезка, соответствующем абсолютной отметке низшей точки пробуренной скважины (забою), ставят короткий поперечный штрих. Справа от штриха записывают абсолютную отметку забоя, вычисляемую как разность между абсолютной отметкой устья и глубиной скважины. Например, для скважины 2: 106,4—65,0=41,4 м. Вдоль линии скважины размечают границы слоев и проставляют их абсолютные отметки, которые вычисляют как разность абсолютной отметки устья скважины и глубин залегания соответствующих слоев. Например, в скважине 2 абсолютная отметка границы между четвертым и пятым слоями равна: 106,4—34,9 = 71,5м. В интервале каждого слоя (на полосе шириной 1 ... 2 см) условными обозначениями, взятыми из стратиграфической колонки, отмечают карандашом состав и относительный возраст пород. Далее на топографический профиль переносят с карты точки пересечения разреза со стратиграфическими границами и карандашом справа и слева от точек отмечают относительный возраст пород.

Прежде чем проводить границы слоев на разрезе, восстанавливают в общих чертах доступную нам историю геологического развития изучаемого участка. Рассматривая стратиграфическую колонку и колонки скважин на разрезе, видим, что наиболее древними породами, вскрытыми скважинами, являются протерозойские граниты. Между ними и залегающими выше верхнедевонскими аргиллитами имеется стратиграфический перерыв, во время которого происходило разрушение гранитов, и формировался рельеф, поверхность которого могла иметь сложную форму.

Граница между ними является почти горизонтальной. В послекаменноугольное время вплоть до начала четвертичного периода осадконакопления на данном участке не происходило, что свидетельствует о его поднятии. В раннечетвертичное время данная территория, по-видимому, подверглась оледенению или ледник находился где-то рядом. Стекающие по краю ледника воды частично размыли нижнекаменноугольные известняки и даже верхнедевонские аргиллиты, оставив после себя водно-ледниковые отложения в виде крупнозернистых песков с гравием и галькой {fQ1). В верхнечетвертичное время начала вырабатываться долина реки, которая частично размыла водно-ледниковые отложения, сформировав затем толщу аллювиальных отложений (aQ3) первой надпойменной террасы. В голоцене сформировалась пойма реки (аQ4).

Сделав этот анализ, завершают рисовку разреза, используя при этом как границы слоев, вскрытые скважинами, так и стратиграфические границы, перенесенные на топографический профиль с карты. Карандашные записи убирают, условными обозначениями производят штриховку выделенных в разрезе слоев и обозначают индексами их относительный возраст.

10.На основании предложенного геологического разреза восстановите в общих чертах историю геологического развития местности (табл.14).

Таблица 14

Вар.1.

| Тип отложений | Мощность,м |

| Почва | 0,3 |

| Лессовидный суглинок | 0,8 |

| Погребенная почва | 0,1 |

| Лессовидный суглинок | 1,9 |

| Погребенная почва | 0,2 |

| Морена | 3,5 |

| Песчаник | До основания разреза |

Вар.2.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Лессовидный суглинок | 3,8 |

| Слоистые пески | 2,1 |

| Морена | 3,5 |

| Глина с «чертовыми пальцами» | До основания разреза |

Вар.3.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Песок | 0,8 |

| Морена | 2,3 |

| Песчаник | 0,9 |

| Глина с «чертовыми пальцами» | До основания разреза |

Вар.4.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,5 |

| Лессовидный суглинок | 3,8 |

| Морена | 3,5 |

| Ленточные глины | 1,2 |

| Морена | 1,7 |

| Песчаник | До основания разреза |

Вар.5.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Песок | 2,3 |

| Погребенная почва | 0,1 |

| Песок, местами глина | 1,4 |

| Морена | 3,5 |

| Песчаник | До основания разреза |

Вар.6

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Туф | 0,8 |

| Погребенная почва | 0,5 |

| Выветрелый базальт | 1,9 |

| Погребенная почва | 0,2 |

| Известняк | До основания разреза |

Вар.7.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Глина с примесью песка | 0,8 |

| Песок | 1,5 |

| Гравий | 0,3 |

| Галька | 0,2 |

| Песчаник | До основания разреза |

Вар.8.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Песок | 1,5 |

| Каменная соль | 0,8 |

| Гипс | 0,6 |

| Глина с примесью песка | 0,5 |

| Песок | 0,2 |

| Известняк | До основания разреза |

Вар.9.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,4 |

| Песок | 0,8 |

| Глина | 1,1 |

| Диатомит | 1,9 |

| Базальт | До основания разреза |

Вар.10.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Песок | 0,8 |

| Лесс | 2,1 |

| Погребенная почва | 0,2 |

| Лесс | 2,1 |

| Песчаник | До основания разреза |

Вар.11.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Выветрелый базальт | 0,8 |

| Погребенная почва | 0,4 |

| Выветрелый базальт | 0,2 |

| Погребенная почва | 0,3 |

| Выветрелый базальт | До основания разреза |

Вар.12.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,4 |

| Торф | 2,3 |

| Песок | 0,8 |

| Ленточные пески | 1,4 |

| Морена | До основания разреза |

Вариант 13.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Торф | 0,3 |

| Погребенная почва | 0,1 |

| Песок с органикой | 0,9 |

| Торф | 2,2 |

| Песок | 1,3 |

| Галька | До основания разреза |

Вар.14.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Ил | 1,1 |

| Глина | 0,8 |

| Песок | 0.4 |

| Слоистые пески | 1,2 |

| Морена | 1.3 |

| Глина с «чертовыми пальцами» | До основания разреза |

Вар.15.

| Тип отложений | Мощность, м |

| Почва | 0,3 |

| Торф | 1,2 |

| Щебень | 0.4 |

| Погребенная почва | 0,2 |

| Глина | 4.3 |

| Известняк | До основания разреза |

Контрольные вопросы

1. Как изображается на геологической карте строение участков с горизонтальным залеганием пород?

2. Чем характеризуется изображение на геологической карте участков со складчатым залеганием пород?

3. Как отображаются на карте разрывные нарушения?

4. С какой целью строятся геологические разрезы?

5. Что изображается на стратиграфической колонке?

Рекомендуемая литература и картографические источники

1. Лебедева Н. Б. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. – М.: Изд-во МГУ,1986.

2. Павлинов В. Н. и др. Пособие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – М.: «Недра»,1974.

3. Иванова М.Ф. и др. Руководство по общей геологии с основами палеонтологии беспозвоночных. – М.: Изд-во МГУ, 1974.

4. Гурский Б. Н. Практикум по общей геологии. – Минск: «Вышэйшая школа»,1978.

5.Фисуненко О. П., Пичугин Б. В. Практикум по геологии. – М.: «Просвещение», 1977.