УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

«МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ»

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1

«РАЗРАБОТКА ПЛАНА-КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ»

Составитель: Михневич Татьяна Антоновна, преподаватель методики физического воспитания и развития детей

Обсуждена и одобрена на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин Протокол №_______ от________________

2022

Практическая работа №1

Тема работы: «РАЗРАБОТКА ПЛАНА-КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ»

РАЗДЕЛ 1 «ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ»

| ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ |

| II УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ |

| Сформировать умение осуществлять подбор основных движений с учетом требований учебной программы дошкольного образования, сочетаемости основных видов движений. | Подбирает основные виды движений, ориентируясь на содержание учебной программы дошкольного образования с учетом сочетаемости.

|

| III УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ |

| Сформировать умение разрабатывать план-конспект занятия по обучению детей основным движениям, выполнять графическую иллюстрацию размещения детей и педагога при выполнении основных движений.. | Разрабатывает план-конспект занятия по обучению детей основным движениям, выполняет графическую иллюстрацию размещения детей и педагога при выполнении основных движений. |

РАЗДЕЛ 2. «ОСНАЩЕНИЕ РАБОТЫ»

1.Учебная программа дошкольного образования. Минск, издательство: Национальный институт образования, «Аверсэв», 2022 - 383 с.

2. Памятка по разработке плана – конспекта занятия по обучению основным движениям (Приложение 1)

3. Примерный образец конспекта проведения основных движений для детей 2-й младшей группы (Приложение 2)

4. Схема анализа плана-конспекта занятия по обучению детей основным движениям (Приложение3)

РАЗДЕЛ 3. «ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ»

Методика обучению ходьбе детей дошкольного возраста

Обучение ходьбе осуществляется в определённой последовательности:

1. Вставание на ноги держась руками за неподвижную опору, и умение садиться из этого положения.

2. Переступание при поддержке подмышки (не менее 5 шагов подряд).

3. Переступание при поддержке за руки (5-8 шагов).

4. Переступание держась руками за неподвижную опору (барьер). Ребенок, стоя лицом к барьеру, держится за него двумя руками и, перехватывая их, переступает приставным шагом (вправо или влево) 1-1,5 м.

5. Переступание держась руками за подвижную опору. Ребенок держится за каталку и идет за ней, передвигаясь вперед. Навык считается сформированным, если ребенок пройдет так не менее 2-3 м.

6. Переступание при поддержке за руку. Воспитатель держит ребенка за одну руку, направляя переступание вначале на 2-3 шага( далее - не менее 10 шагов).

7. Самостоятельная ходьба. Воспитатель поощряет попытки ребенка ходить без поддержки.

Необходимо учить детей технике ходьбы:

Голову и корпус держать прямо, но не напряженно, плечи слегка отвести назад, живот подобрать, рот закрыть, дышать через нос.

Идти ровным шагом, поднимая ноги от земли не слишком высоко, но и не шаркая ими, с перекатом с пятки на носок.

Согласовывать движения ног и рук: правая нога выносится вперед одновременно с левой рукой, а левая нога - одновременно с правой рукой.

Ходить по прямой, не отклоняясь в стороны, сохраняя направление[8, с. 80].

Особенности выполнения ходьбы детьми.

В ходьбе детей 3-4 лет, нетрудно заметить у них лишние движения, неравномерный темп, слабый мах руками, причем у некоторых из них мах правой рукой более энергичный, чем левой. Некоторые дети ходят на полусогнутых ногах, шаркают ногами, опускают на почву всю стопу и как бы «шлепают» ею, смотрят себе под ноги, опускают голову и плечи, не всегда четко выдерживают нужное направление. Многие дети младшего дошкольного возраста не могут ровно удерживать туловище и часто сутулятся. Это может привести к нарушениям осанки. Поэтому следует обязательно напоминать ребенку, чтобы он не горбился и не опускал голову во время ходьбы.

Ходьба детей 5 лет, по сравнению с предыдущими возрастными группами, становится более уверенной и четкой. Однако у некоторых еще встречается нарушение ритма ходьбы, недостаточно энергичный мах руками, слабое отталкивание носком в конце шага.

Главное требование к обучению правильной ходьбе детей этой возрастной группы - научить ребенка выполнять данное движение легко, уверенно, с правильным соотношением работы рук и ног. Детям 5 лет рекомендуется ходьба с изменением темпа и направления (по указанию взрослого), с переступанием через предметы (кубики, мячи), которые стоят на полу на расстоянии 35 - 45 см и т. д.

В старшем дошкольном возрасте движения в ходьбе совершенствуются благодаря накоплению двигательного опыта. Большинство детей ходят с правильной координацией рук и ног, с четким шагом, с постановкой ноги на пятку и последующим перекатом на носок.

Основное внимание уделяют формированию правильной осанки во время передвижения, выработке четкого и ритмичного шага, естественного и широкого маха руками. Для них полезны упражнения на внимание и выдержку во время ходьбы: остановиться по сигналу, принять определенную позу, выполнить поворот и продолжить движение и т. д.

При обучении ходьбе используют показ движений педагогом и старшим ребенком. Показывая ходьбу, воспитатель должен сам идти естественным и легким шагом, не подчеркивая энергичный мах руками. В обучении детей дошкольного возраста используют упражнения, которые в младшем возрасте имеют двигательно-игровой характер. Широко используют имитацию («Пошагали, как мышки легко на носочках, чтобы не услышал кот»), а также подвижные игры, основанные на беге.

В обучении ходьбе детей старшего дошкольного возраста уже большее место занимает объяснение правильных навыков, сознательное стремление детей двигаться красиво, легко, ритмично, с хорошей осанкой. При обучении ходьбе не следует злоупотреблять объяснениями. Не следует начинать обучение с ходьбы в колонне друг за другом, так как детям с еще неустойчивым навыком трудно приспосабливаться к темпу и длине шага идущего впереди.

Для поддержания хорошего эмоционального настроения детей следует варьировать задания в ходьбе: вносить игровые элементы, менять направление или темп ходьбы, чередовать виды ходьбы, сочетать ее с другими движениями - перешагиванием, подлезанием, подскоками и др.

Темп ходьбы чаще всего регулируется хлопками, ударами в бубен, барабан, подсчетом. По возможности можно использовать музыкальное сопровождение.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕГУ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бег - быстрый способ передвижения. Характерным признаком бега, отличающим его от ходьбы, является фаза «полета» - безопорное положение тела после отталкивания ногой от земли.

Техника выполнения бега:

1. Корпус и голову слегка наклонять, смотреть вперед.

2. Согласовывать движения рук и ног - правую руку выносить вперед одновременно с левой ногой, а левую - одновременно с правой.

3. Бежать легко, с отрывом от почвы.

4. Сохранять направление бега.

5. Стараться ставить ногу перекатом с пятки на носок [8,с.88].

Начиная с пяти лет, основная цель в обучении бегу состоит в том, чтобы приучить детей ставить ногу с носка. При этом ребенок должен держать туловище ровно, с небольшим наклоном вперед, бедро маховой ноги энергично выносить вперед - вверх, руки, согнутые в локтях, выполняют энергичные движения в соответствии с работой ног, стопы ставятся параллельно.

При обучении бегу детей младшего возраста большое значение имеет пример воспитателя. Поэтому в упражнениях и играх педагог выполняет задание вместе с детьми, обращая их внимание на легкость бега, координацию движений. Использует при этом игровой образ, например, бегите, как мышки. [5]. Не нужно давать детям много порой непонятных указаний, например «выше поднимайте ноги» или «сильнее двигайте руками».

Нередко это приводит к обратному результату: дети начинают топать, бег становится тяжелым, резким, разлаживается уже наметившаяся координация движений рук и ног. Чтобы поддержать у малышей интерес к обучению, целесообразно чаще предлагать игровые задания - добежать до игрушки, подбежать к дереву или камню, проводить подвижные игры с бегом: «Воробушки и автомобиль», «Кошка и мышки» и др.

В средней группе повышаются требования к технике выполнения бега. Особое внимание воспитатель должен обращать на естественность и легкость бега, энергичное отталкивание, эластичную постановку стопы, умение выполнять разные виды бега. Например, при ускорении темпа делать более частые шаги, энергичнее работать руками; при переходе к медленному темпу шаги реже, движения рук спокойнее.

Во время бега в колонне так же усложняются задания: обегать поставленные в ряд предметы поворотами вправо и влево, не отбегая далеко в стороны от предметов. В этой группе надо стремиться к тому, чтобы по возможности каждый ребёнок мог быть ведущим в колонне, и не поручать это одним и тем же детям.

В дальнейшем при обучении бегу детей старшего возраста педагог уже меньше показывает сам, больше объясняет, обращает внимание на тех, кто хорошо выполняет бег (бежит легко, ритмично, правильно соблюдая технику бега) и может служить примером [5].

Для того чтобы не снижался интерес к бегу, детям старших групп следует предлагать дополнительные задания: изменить темп или направление бега, быстро остановиться и вновь продолжить бег, обежать предметы, чередовать бег с другими движениями - ходьбой, перелезанием, прыжками и др.

В старшем дошкольном возрасте рекомендуется практиковать бег с ускорением до максимальной скорости. Во время бега следят, чтобы ребенок бежал в прямолинейном направлении, энергично выполнял движения согнутыми в локтях руками и активно ставил на землю ногу с носка.

Большое значение для совершенствования навыка бега у детей всех возрастных групп имеют подвижные игры с ловлей и убеганием (младшие группы), бегом наперегонки, с соревнованием в быстроте и ловкости в эстафетных играх, где дети могут проявить свои скоростные способности.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРЫЖКАМ

Прыжок - это ациклическое движение. В каждом прыжке различают четыре фазы - поступательные движения, последовательно сменяющие одно другое.

Первая фаза – подготовительная - сгибание ног (в прыжке в глубину). Вторая - толчок, третья - полет и четвертая – приземление [8].

В младшей группе обучение малышей начинается с подпрыгивания, как самого доступного из всех прыжков. Главное внимание педагог должен обратить на обучение отталкиванию. На первом этапе дети еще не умеют отталкиваться двумя ногами. С помощью образного сюжетного мини-рассказа воспитатель заинтересовывает и предлагает детям попрыгать, как мячики (зайчики, воробышки и т.д.).

Широко использует в обучении детей подпрыгивать игровые задания, например «Позвони в колокольчик», «Достань, какой хочешь шар» и другие двигательные задания. Приемы наглядного метода (зрительные ориентиры, игрушки), которые размещаются в игровой комнате, на игровой площадке на 5-10 см выше вытянутой руки ребенка провоцируют, в хорошем смысле слова, выполнение движений без специальных приглашений со стороны воспитателя. Воспитатель учит детей подпрыгивать в ровном темпе или с замедлением, ускорением [6].

Необходимо обращать внимание на то, чтобы дети подпрыгивали, сильнее отталкивались от земли и мягко приземлялись, эластично сгибая ноги, а также не задерживали дыхание, дышали ровно, ритмично. Таким образом, воспитатель при обучении детей младшего дошкольного возраста подпрыгиванию использует приемы наглядного, словесного и практического метода.

Возросшие объективные возможности и приобретенный дошкольниками двигательный опыт позволяют количественно и качественно усложнить все прыжковые упражнения в среднем дошкольном возрасте.

Подпрыгивание на месте проводится с разным положением рук. Упражнения выполняются и прямо и с поворотом вокруг. Во второй половине года можно чередовать на двух ногах с прыжками на одной, сочетать с ходьбой во вводной части физкультурных занятий и на утренней гимнастике. Для совершенствования прыжковых движений используют природное окружение, подвижные игры.

Новым в сравнении с младшей группой является называние необходимых действий в каждой фазе движения. Например, разучивая спрыгивание с гимнастической скамейки, педагог сопровождает свои действия примерно таким объяснением: «Сначала надо приготовиться: встать на скамейку так, чтобы носки немного выступали вперед и помогали упираться в край скамейки; замахнуться: сгибая ноги слегка наклониться, руки отвести назад, смотреть перед собой; прыгнуть: ноги выпрямить толчком, руки вынести вперед и приземлиться на носочки, согнув колени. Посмотрите, как это нужно делать без остановки…». В результате дети учатся соответствующим образом реагировать на распоряжения «приготовиться!.. замахнуться!.. прыгнуть!..», необходимые на занятиях. [6,с.65].

В среднем дошкольном возрасте дети продолжают прыгать в длину с места, но расстояние увеличивается до 70 см. Увеличение дальности прыжка в сравнении с младшей группой требует энергичных действий. Дети учатся сочетать отталкивание с резким взмахом рук, удерживать равновесие при прицеливании, вынося руки вперед. Поэтому логично примерно с середины года учить детей начинать прыжок не с «позы пловца», а с замаха руками спереди, а позднее и сверху назад с одновременным сгибанием ног.

Новыми видами прыжков в старшем дошкольном возрасте: прыжки в высоту и в длину с разбега, прыжки через вращающуюся скакалку.

В высоту с разбега дети прыгают, согнув ноги в коленях.

Техника прыжка: первая фаза – разбег. Требования к разбегу:

Производится с нечетного количества шагов (5-7-9).

Разбег начинается с маховой ноги.

Сначала ребенок бежит медленно, потом быстрее (особенно 3 последних шага).

Разбег рассчитывать так, чтобы толчок пришелся на толчковую ногу.

Вторая фаза - толчок. Выполняется толчковой ногой. Маховая нога, согнутая в колене, выносится вперед, толчковая нога выпрямляется, руки взмах вперед-вверх помогают подъему телу. Толчок должен быть быстрым без замедления.

Третья фаза - полет. Ноги подтягиваются к груди, руки вперед-вверх. В конце полета ноги опускаются вниз.

Четвертая фаза – приземление. Требования:

Совершается на носки обеих ног с перекатом на всю ступню (мягко, эластично).

Приземление не должно быть глубоким, чтобы легче удержать равновесие.

После приземления руки выносятся вперед. Опасно приземляться на прямые напряженные ноги: можно повредить связки, суставы.

Прыжок в целом и отдельные его элементы надо разучивать при небольшой высоте веревки, чтобы дети главное внимание сосредоточили не на преодолении препятствия, а на правильном выполнении техники движения. Когда освоена техника, следует думать о количественных результатах. Высота постепенно увеличивается от 30 до 60 см.

Допускают ошибки:

Отталкиваются далеко от планки.

Приземляются неодновременно на обе ноги.

Для устранения этих ошибок вводится зрительный ориентир (линия, цветной шнур), который располагают на расстоянии 50-70 см, т.е. равном длине прямой маховой ноги. Если не получается сочетание разбега с отталкиванием, рекомендуется прыжок с разбега в три шага. В этом случае планка поднимается на небольшую высоту (30-40см).

Для преодоления боязни нерешительности используется помощь педагога (он прыгает вместе с ребенком, держа его за руку), поощрение, пример других детей. Страхуя, педагог стоит справа от места приземления. Основной прием страховки - захват ребенка за руку: одной рукой за запястье, другой - за плечо.

Рассмотрим прыжок в длину с разбега

Техника прыжка: первая фаза – разбег. Требования к разбегу:

Длина разбега 4-6 м.

Производится с нечетного количества шагов (5-7-9).

Выполняется на носках, последние движения делаются на всей стопе. Туловище слегка наклонено вперед, руки согнуты в локтях.

Должен быть уверенным. Важно не замедлять разбега, нельзя растягивать шаг перед толчком (от этого уменьшает длина прыжка). К концу разбега скорость возрастает.

Вторая фаза - отталкивание. Бедро маховой ноги поднимается вперед, голень также выносится вперед, руки вперед-вверх.

Третья фаза - полет. Ноги подтягиваются к груди, руки вперед-вверх. В конце полета ноги выбрасываются вперед, туловище наклоняется в том же направлении, руки отводятся назад или остаются вытянутыми вперед.

Четвертая фаза – приземление. Требования:

Совершается на всю ступню, на обе ноги.

Туловище наклонить вперед, когда ноги коснуться песка.

После приземления пятки соединяют, колени разводят в стороны, руки вперед в стороны [8].

Допускают ошибки: отталкивание не в точно отведенном месте; не могут подобрать толчковую ногу. Для этого место отталкивания увеличивают. Используется не доска, а зона отталкивания шириной 40-50 см. Она может быть обозначена 2-мя линиями.

Важным моментом в методике обучения является определение толчковой ноги. Можно предложить ребенку с разбега ударить ногой по мячу. Упражнение выполняется несколько раз. Большинство детей удар выполняют одной и той же ногой, которая и является толчковой.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛАЗАНИЮ ДЕТЕЙ

Лазание - то циклическое движение. В физическом воспитании детей используют виды лазания: подлезание, перелезание, пролезание, ползание на четвереньках по горизонтальной и наклонной плоскости (на полу, на гимнастической скамейке), лазание по вертикальной (гимнастической) стенке, стремянке, веревочной лесенке, канату и шесту.

Первые попытки самостоятельного передвижения в виде ползания на животе отмечаются у детей первого года жизни. Научившись вставать на колени, малыши пытаются ползать на четвереньках, опираясь на ладони и колени или стопы, и довольно скоро уверенно выполняют это движение.

Ползание полезно всем детям и должно использоваться в работе с детьми всех возрастных групп, не исключая и старших. Ползание выполняется при опоре на руки и ноги, давая возможность разгрузки позвоночника, который оказывается в горизонтальном положении. Получаемая детьми нагрузка распределяется более равномерно на руки и ноги, она даже несколько снижена для ног, испытывающих при других движениях (ходьбе, беге, прыжках) большое напряжение.

В старших группах ползание чаще всего включается в комплекс упражнений или в подвижные игры в сочетании с другими движениями - ходьбой, прыжками, бегом. Ползание на четвереньках часто сочетается с подползанием под шнур, ветку. Вначале проносится голова, затем поочередно руки и ноги. Ребенок, не умея рассчитать высоту препятствия, подползает так же, как ползает, т. е. не прогибает спину, и поэтому часто задевает шнур, разгибается слишком рано. Воспитатель, учитывая полученные ребенком при этом ощущения прикосновения, стимулирует появление правильного навыка. Предлагает нагнуться пониже.

Ползание чаще проводится фронтальным или поточным способом организации при одновременном активном участии всех или большинства детей группы. При выполнении упражнений в ползании на коленях не рекомендуется включать элемент соревнования, так как дети, торопясь к цели, не рассчитывают своих движений и могут повредить коленную чашечку.

Через более высокие препятствия (бревно, дерево, скамейку) ребенку приходится перелезать. Это движение также выполняется разными способами: прямо, переставив за препятствие сначала обе руки, потом обе ноги, боком, перенеся поочередно правую руку и правую ногу, и затем присоединить к ним левую руку и левую ногу. При перелезании левым боком первыми перенесутся левая рука и левая нога.

Лазанье выполняется в смешанном виде с опорой на ноги и хватом рук. Для упражнений используются лестницы, расположенные горизонтально, наклонно или вертикально. Расположение пособия требует и соответствующего положения туловища. По горизонтальным и наклонным лестницам лазают, опираясь на перекладины и на боковые брусья (если лестница шириной 40 см), по вертикальным лестницам опора осуществляется только на перекладины.

На начальных этапах освоения дети лазают по гимнастической стенке приставным шагом. Они берутся последовательно обеими руками за одну перекладину, встают на перекладину одной ногой и подтягивают к ней другую. Таким образом, на одной перекладине одновременно оказываются обе руки, на другой - обе ноги. Также приставным шагом они и спускаются, только темп движений становится более медленным. В процессе многократных упражнений постепенно в лазанье (вначале при влезании) появляется чередующийся шаг, т. е. на каждой перекладине находится одна нога или рука. Такое движение выполняется одноименным и разноименным способами. При первом способе движение начинают, например, левая нога и левая рука, затем активно действуют правая нога и правая рука. Если ребенок использует разноименный способ, то вначале он действует правой ногой и левой рукой, чередуя с движениями левой ногой и правой рукой [2, с.114].

Рис.1 Способы лазания: одноименный и разноименный

Правила лазания:

Ставить ногу на рейку на середину стопы

2.Обхватывать рейку способом «4 пальца вперед, большой назад».

При движении вверх первое действие делают руки, а при спуске – ноги.

При слезании не согласуют по времени движения рук и ног, часто они сближаются, ребенок сгибается, что отрицательно влияет на воспитание правильной осанки.

Перелезание используется при переходе с одного пособия на другое, например перелезание с пролета на пролет гимнастической стенки, с наклонной доски или лестницы на вертикальную стенку; перелезть можно через верх стремянки, башни, заборчика. При перелезании с пролета на пролет удобнее пользоваться приставными шагами, через верх заборчика - перешагиванием.

Пролезание выполняется между перекладинами гимнастической башни, поставленной на бок лесенки, в обруч. В естественных условиях пролезают между близко расположенными деревьями. Расстояние между перекладинами лестницы для этого упражнения должно быть не менее 40 см. В обруч пролезают разными способами: сверху, снизу, держа одной или двумя руками; в поставленный на пол обруч пролезают боком и прямо.

Упражнения в лазанье должны обеспечиваться внимательным руководством, высокой дисциплиной детей. Нельзя допускать скученности детей на пособиях, при этом возможны случайности, ведущие к травмам,- наступил на руку сверстника, и тот непроизвольно ее отпустил. В то же время необходимо воспитывать у детей находчивость, умение не растеряться в сложной неожиданной ситуации, например, спокойно и быстро нащупать ногой перекладину, с которой сорвалась нога.

Лазанье по лестницам реже используется в подвижных играх, чаще предлагается в виде упражнений. При хорошем навыке лазанье включается в игры «Медведь и пчелы», «Пожарные на учении» и т.д. [2].

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МЕТАНИЮ ДЕТЕЙ

Метание - движение ациклического типа. Оно оказывает огромное физиологическое воздействие на организм ребенка: метание способствует развитию мозга, глазомера, равновесия. По данным психолого-педагогических исследований, манипуляции с мячом оказывают благотворное воздействие на центральную нервную систему, снимают мышечные зажимы, переводят деструктивную агрессию в конструктивную.

В дошкольном возрасте обучают разным видам метания предметов: на дальность и в цель с места. Обычно первое предшествует второму.

Ребенка обучают разнообразным способам метания на дальность и в цель: «из-за головы», «из-за спины через плечо», прямой рукой «сверху», прямой рукой «сбоку» [2].

Метание способом «из-за головы». Ребенок стоит лицом в сторону броска, правая нога сзади на носке; если метание выполняется правой рукой, то мяч держится пальцами так, чтобы он не соприкасался с ладонью. Кисть с мячом находится в согнутой в локтевом суставе руке на уровне лица. Вначале надо перенести тяжесть тела на правую ногу, отклонившись назад по возможности больше; одновременно руку с мячом кратчайшим путем отнести назад за голову. Правая нога в этом положении будет несколько согнута в коленном суставе, левая - прямая, в упоре на пятку. При броске, разгибая правую ногу в коленном суставе, перенести центр тяжести (а не массу) вперед на левую ногу. При этом ребенок, прогнувшись в пояснице, переходит в положение «натянутого лука». Не задерживаясь в таком положении, он начинает выносить руку вперед для броска. Движение руки должно быть хлещущим, напоминать удар кнутом. Сначала вперед выдвигается плечо, потом предплечье, затем кисть с мячом.

Метание способом «из-за спины через плечо». Обучение способу «из-за спины через плечо» целесообразно начинать с метания на дальность, так как метание в цель - более сложное для детей упражнение. Сначала детей обучают метанию на дальность правой, затем левой рукой. Прежде всего, следует научить правильному исходному положению. При метании правой рукой ребенок отставляет назад правую ногу на расстояние, равное ширине плеч, а туловище и стопы ног слегка (вполоборота) поворачивает вправо, взгляд обращает в сторону броска, правую рук с мешочком сгибает в локте перед грудью или опускает (как левую) вдоль тела. Тяжесть тела равномерно распределяется на обе ноги, что создает большую устойчивость.

При метании на дальность надо научиться бросать, отклоняясь от заданного направления. Для этого нужно выбрать какой-нибудь ориентир (точку) и прицелиться: туловище немного подать вперед, тяжесть тела перенести на впереди стоящую ногу (левую), сзади стоящую ногу (правую) выпрямить и поставить на носок. Правую руку с мешочком ребенок поднимает вперед-вверх, смотрит на конец мешочка и на тот ориентир, за который будет бросать, левую руку отводит назад.

При замахе правая рука с мешочком проносится около колена вниз-назад и отводится до отказа в крайнее заднее положение; туловище одновременно поворачивается в сторону бросающей руки и отклоняется далеко назад, правая нога оставляется назад и сгибается в колене, тяжесть тела переносится на сзади стоящую ногу, левая нога выпрямляется и ставиться на пятку. Левая рука выносится вперед (в сторону метания) и занимает такое же положение, как и правая при прицеливании. Ребенок смотрит на тот ориентир, куда будет метать мешочек.

При броске правая нога выпрямляется, таз выносится вперед, правая рука из крайнего положения замаха сгибается в локтевом суставе, туловище, выпрямляясь и поворачиваясь вперед (в сторону метания), вместе с рукой принимает положение как бы натянутого лука. Затем начинается бросок: нога выпрямляется еще больше, туловище наклоняется вперед, рука проносится около головы и резким рывком кистью выбрасывает мешочек вперед-вверх. В заключительной фазе броска тяжесть тела переносится на впереди стоящую ногу. Левая рука делает быстрое движение назад - вниз, а правая нога приставляется к левой или поднимается назад вверх.

Техника метания «из-за спины через плечо» правой рукой следующая: исходное положение - правая нога отставляется назад, немного шире плеч; туловище слегка повернуто в сторону бросающей руки; правая рука полусогнута в локте, находится перед грудью; левая рука - вдоль туловища. При замахе туловище поворачивается в сторону бросающей руки, отклоняется назад. Тяжесть тела переносится на отведенную назад ногу, правая рука оттянута назад. При броске правая нога выпрямляется, туловище, выпрямляясь, поворачивается вперед. В заключительной фазе броска тяжесть тела переносится на ногу, стоящую впереди. Правая нога приставляется к левой ноге. Метание левой рукой проводится по такой же схеме [8].

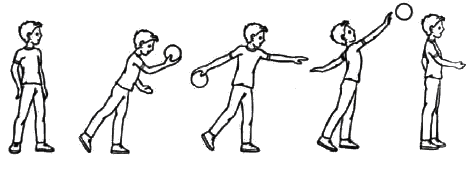

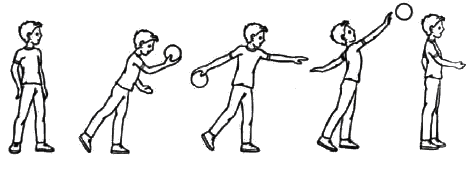

Рис.2 Метание из-за спины через плечо

Этот способ самый эффективный по дальности и точности броска, по влиянию на развитие мышц. Во время замаха сильно растягиваются мышцы плечевого пояса и косые мышцы, а при броске они сильно сокращаются. Дыхание при этом углубляется: во время замаха делается полный вдох, при броске – резкий и быстрый выдох. Расстояние для метания в цель увеличивают до 3, 5 - 4 м [7].

Метание «прямой рукой сверху» - исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука с предметом (мешочком или мячом) - вдоль туловища. При замахе правая рука идет вверх - назад, затем направляется вперед и кистью выбрасывает предмет (см. рис. 2) [7,с.82].

Рис.3 Метание прямой рукой сверху

Метание способом «прямой рукой снизу» - исходное положение: ноги немного шире плеч, правая отставлена назад, правая рука полусогнута в локте перед грудью. При замахе правая рука отведена вниз-назад, бросок выполняется движением руки вперед-вверх (см. рис. 4). [7, с.82].

Рис.4 Метание прямой рукой снизу

Метание способом «прямой рукой сбоку» - исходное положение: ноги немного шире плеч, правая нога отставлена назад, правая рука с предметом вдоль тела. Во время замаха туловище отклоняется, правая рука отводится назад до предела, тяжесть тела переносится на правую ногу, согнутую в колене. При броске правая нога выпрямляется, туловище поворачивается налево-вперед, а правая рука переносится вперед и кистью выбрасывает предмет (см. рис.4). [7, с.82].

Рис.5 Метание прямой рукой сбоку

Наряду с метанием вышеуказанными способами, которые проводятся с места, ребенка старшего возраста обучают метанию с четырех шагов и с разбега. Метание с четырех шагов подготавливает детей к освоению метания с разбега. При метании предмета правой рукой первые два шага - обычные, третий - скрестный. Правая нога разворачивается носком вправо и ставится впереди, перпендикулярно направлению метания. При выполнении третьего шага правая рука с предметом отводится назад. Четвертый шаг - выпад вперед левой ногой, масса тела остается на правой ноге, корпус отведен и повернут вправо, рука до отказа отведена назад - производится бросок.

Метание с разбега: ускоряющийся разбег заканчивается скрестным шагом правой ноги и выпадом левой, т. е. исходным положением для метания. Разбег, скрестный шаг, выпад и бросок производятся одновременно. При метании с разбега дальность броска у детей увеличивается на 2-2,5 м.

Подводящие упражнения к метанию.

Рекомендуются упражнения, которые подготавливают ребенка к метаниям: прокатывание, бросание и ловля мячей, шариков и других предметов одной и двумя руками из-за головы. Основная цель этих упражнений - научить ребенка энергично отталкивать или бросать предмет в заданном направлении. Бросание осуществляется как обеими руками, так и раздельно правой и левой рукой. Направление броска может быть вверх, в стороны, вперед, в горизонтальную и вертикальную цель. Если детей специально не обучать бросать левой рукой, то большинство из них преимущественно бросают правой рукой. В возрасте 2,5 лет и старше ребенок постепенно усваивает правильную технику движения при броске на д альность.

альность.

Рис. 6 А - Бросание мяча вверх и ловля его Б - Бросание мяча вниз о пол и ловля его

Бросание мяча вверх и ловля (рис. 6 А) его выполняют двумя руками снизу вверх перед собой. Чтобы сохранить вертикальное направление движение мяча, нужно следить глазами за его полетом. Ловят мяч двумя руками, не прижимая к туловищу. Ребенок зажимает мяч ладонями слева и справа или одной рукой сверху и другой снизу. Можно ловить мяч, подставляя кисти рук, сложенные чашечкой. Можно бросать мяч вверх и одной рукой. Исходное положение стойка ноги врозь, мяч в одной руке. Бросок делают одной рукой снизу вверх перед собой, способы ловли описаны выше.

Бросание мяча вниз и ловля его (рис. 6 Б) – самое простое упражнение. Исходное положение – стойка ноги врозь, мяч держат в слегка согнутых руках ладони обращены друг другу. При броске руки поднимают вверх затем с силой ударяют мячом о пол [2].

Упражнения в метаниях предметов для детей 6-7 лет значительно усложняются. В этом возрасте ребенок должен овладеть элементарными навыками передачи мяча в парах, по кругу, бросать мяч об стенку с последующей ловлей его по 6-8 раз подряд, подбрасывать вверх, повернувшись кругом, ловить его и т. д.

С расширением возможностей детей им предлагаются задания творческого порядка - придумать новые комбинации игры с мячом. Навыки в метаниях предметов на дальность и в цель совершенствуют в разнообразных подвижных играх и при выполнении интересных для детей заданий игрового характера.

К концу пребывания в детском саду дети должны овладеть всеми видами прокатывания, катания, бросания и ловли мячей, метания, передачей мяча, ведением его, отбиванием, т.е. освоить «школу мяча».

РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ

Равновесие – способность сохранять устойчивость во время движения и в статическом положении. Равновесие зависит от: вестибулярного аппарата; фнкциональной активности организма в целом; двигательного опыта [6, с.75].

К статическим упражнениям в равновесии относят стойки на носках; на одной ноге; на носке одной ноги и др., используя, как игровые задания, так и общеразвивающие упражнения. Например, игровое задание «Кто дольше простоит на одной ноге» (цапля, аист, ласточка и др.), а также в общеразвивающих упражнениях: приседание на носках, поочередные махи ногами, потягивание с подниманием на носки и др.

К числу динамических упражнений в равновесии относят целенаправленные двигательные задания с установкой на конкретный результат: скажем, пройти (пробежать, проскакать, протанцевать) по скамейке и спрыгнуть (сойти) в конце; пройти по скамейке, перешагивая через предметы, высоко поднимая бедро, с предметом в руке, с мешочком на голове; пройти по снегу след в след; попасть в цель снежком и другие.

Степень сложности упражнений в равновесии зависит от: высоты и ширины площади опоры; способа передвижения по ней и угла наклона плоскости опоры, по которой движется ребенок (по приподнятой одним концом доске, по приставленной к гимнастической стенке скамейке, по скату деревянной горки и т.д.).

Упражнения для развития равновесия усложняются от одной возрастной группы к другой. Вначале даются упражнения на полу, а в дальнейшем - на пособиях. Чем меньше площадь опоры, чем больше высота предмета (доски, скамейки, бревна) и угол его наклона, тем труднее выполнять упражнения и сохранять равновесие. Поэтому ширина пособий с возрастом уменьшается от 25 до 10 см, а высота их увеличивается от 10 до 40 см.

На втором году жизни дети ходят обычным шагом по дорожке, между параллельными шнурами, по доске (горизонтальной, наклонной), гимнастической скамейке с помощью воспитателя. Детей учат во время ходьбы туловище держать прямо, голову не опускать и смотреть на игрушку, которая лежит на стульчике, для развития равновесия поставленном на расстоянии 1 - 1,5 м от пособия, по которому идет ребенок, свободно балансируя руками (если дети смотрят себе под ноги, они теряют равновесие). На гимнастическую скамейку дети входят как на ступеньку лестницы, а сходят с нее, поочередно опуская ноги.

В младших группах дети ходят по тем же пособиям приставным, обычным шагом, а также приставляя пятку одной ноги к носку другой. Детей учат стоять на скамейке, поднимать руки вверх и смотреть на них, сохраняя равновесие. В этом возрасте для создания интереса к упражнениям используются имитация (пройти по мостику) и сюжетная форма («Пойдем в гости»). Упражнения носят игровой характер. Комментарии воспитателя по ходу выполнения должны быть оптимистичными: «Посмотрите, какая ровная спина у Сережи. Молодец, Саша, идет маленькими шагами… Все держите голову так, как Света»

В средней группе упражнения усложняются: дается ходьба по шнуру с мешочком на голове, на ладони вытянутой руки, с куклой в руках; по скамейке (ставя ногу с носка, руки в стороны); предлагается перешагивать через предметы; удерживать равновесие стоя на носках, руки вверх, а также стоя на одной ноге, вторая согнута в колене перед собой, в сторону, руки на пояс, разойтись при встрече, не сходя на пол; дается ходьба с поворотом кругом и др. Упражнения усложняются количественно и качественно.

В старшей группе задания еще более усложняются: дети ходят спиной вперед; приставным шагом в сторону, изменяя положение рук (вверх, вперед, в стороны), прокатывают перед собой двумя руками мяч, делают «ласточку». Кроме того, детей учат ходить по узкой рейке гимнастической скамейки. В этой группе используется бег на носках для вбегания на наклонную доску и сбегания с неё [6].

При ходьбе по гимнастической скамейке дети выполняют следующие задания: нести набивной мешочек на спине; приседая на одной ноге, другую проносить прямой вперед сбоку скамейки; поднимая ногу вперед, делать под ней хлопок; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх, и др. По узкой рейке гимнастической скамейки дети ходят приставным шагом в сторону; при остановках поднимаются на носки на одной ноге, закрыв глаза. В этой группе для развития равновесия используются бег и прыжки. Дети, стоя на скамейке, подпрыгивают и мягко приземляются на нее; прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед; перепрыгивают предмет, лежащий на скамейке.

В зимнее время на участке на снежных валах дети делают различные упражнения. Когда выполняются сложные упражнения на пособиях, воспитатель обеспечивает страховку и помощь ребенку.

Интересом у детей пользуются упражнения, где в одном задании есть сочетание динамического и статического равновесия. Например, детям предлагается дойти до середины гимнастической скамейки на носках, остановиться, присесть с опорой руками о скамейку, повернуться влево (или вправо) на 90 градусов поднять руки в стороны, встать, отвести одну ногу назад (ласточка), вернуться в исходное положение, повернуться влево (или вправо) на 90°, продолжить движение до конца скамейки на носках, высоко поднимая бедро, дойдя до конца скамейки, спрыгнуть вперед (с поворотом в полете на 360°).

Усложнять задание можно, варьируя различные положения рук: на пояс, к плечам, в стороны, за спину, за голову, вверх и т.д.

Формированию правильной осанки способствуют и упражнения с использованием мешочка с песком на голове: если голова опускается - мешочек падает. Мешочек фиксирует правильное положение тела ребенка.

Равновесие совершенствуется не только средствами гимнастики. Огромные возможности для развития этого качества заложены в спортивных упражнениях (велосипед, лыжи, санки, скольжение по ледяным дорожкам и др.)

Важна грамотная организация детей, особенно в заданиях, характеризующихся длительностью действия. Движение детей по дорожкам и скамейкам должно быть поточным. Выполнение на большой площади выполняется одновременно.

РАЗДЕЛ 4 «ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ»

Просмотрите содержание образовательной области «Физическая культура» учебной программы дошкольного образования по обучению детей основным движениям.

Осуществите подбор основных движений с учетом требований учебной программы дошкольного образования, возраста детей. Учитывайте требования к сочетаемости основных движений.

Повторите теоретический материал по теме 3.3. Методика обучения основным движениям. ПРИСВОИТЬ КОД.

Составьте перечень методических приемов, используемых при обучении основных движений, с учетом возраста детей и степени сформированности двигательного навыка.

Разработайте план-конспект занятия по обучению основным движениям. При выполнении задания руководствуйтесь памяткой по разработке плана-конспекта занятия по обучению детей основным движениям (Приложение 1), а также примерным конспектом (Приложение 2).

Выполните анализ плана-конспекта занятия по обучению детей основным движениям, ориентируясь на схему - анализа плана-конспекта занятия (Приложение 3)

Приложение № 1

Памятка по разработке плана-конспекта занятия

по обучению детей основным движениям

Отберите в учебной программе дошкольного образования, образовательная область «Физическая культура» основные движения (от 2 до 4-х в зависимости от возраста, с учетом их согласованности) для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (по выбору учащегося).

Определите задачи по обучению основным видам движений. Укажите: оздоровительные, образовательные, развивающие, воспитательные задачи с учетом требований учебной программы дошкольного образования.

Примечание* Примерная формулировка задач: способствовать развитию основных органов и систем организма; формировать умение спрыгивать со скамейки….; упражнять в бросании малого мяча вдаль одной рукой способом «от плеча» …; воспитывать интерес к двигательной деятельности и др.

4. Продумайте методику обучения основным движениям детей, рациональный способ организации детей.

5. Выполните графическую разметку расположения детей и педагога при обучении основным видам движений. Помните, что при обучении детей целесообразно смешанное использование различных способов организации, ведущее к повышению эффективности работы по физическому воспитанию детей.

6. Оформите запись в тетради для практических работ в следующей последовательности:

План-конспект занятия по обучению основным движениям

Возрастная адресованность: младший дошкольный возраст

Задачи занятия:

оздоровительные;

образовательные;

воспитательные;

развивающие.

Оборудование и материал:

| № п/п | Содержание | Дозировка | Темп | Организационно-методические указания |

|

|

| |

|

|

В графе «Содержание» указать название упражнения. Например, лазанье по гимнастической стенке приставным шагом.

В графе «Дозировка» указывается количество повторений упражнений или время, отводимое на выполнение данного упражнения.

В графе «Темп» указывается темп выполнения упражнений (медленный, быстрый, умеренный).

В графе «Организационно-методические указания» способы организации детей, размещение детей и педагога, расположение физкультурного инвентаря (в виде графического изображения), даются рекомендации к методике проведения основных движений [6].

Приложение 2

Примерный образец

Плана-конспекта проведения основных движений

Возрастная адресованность: 2-я младшая группа (3-4 года)

Задачи:

1.Оздоровительная: способствовать сохранению устойчивого положения тела и правильной осанки.

2.Образовательная: формировать умение ходить с высоким подниманием бедра; упражнять в подлезании под дугу, (50 см), не касаясь руками пола.

Развивающая: развивать координацию движений.

Воспитательная: воспитывать потребность в двигательной активности.

| № п/п | Содержание | Дозировка | Темп | Организационно – методические указания |

| 1.

2. | Ходьба с высоким подниманием бедра Показ образца выполнения

Подлезание под дугу (50 см), не касаясь руками пола. Выполнение:

| 15-20 сек.

3-4 раза

| умеренный

умеренный | Давайте встанем друг за другом. Идем все дружно, высоко поднимаем колени: «Конь через мост идет шажком: раз – левой шаг, два – правой шаг. Мы тоже можем так!» Показ образца выполнения и объяснение: Спина прямая, смотрим вперед. Смотрите, как иду я, легко, ножку выше поднимаю и носочек опускаю.

Белочка – пушистый хвостик, пригласила нас в дупло свое в гости! Вот так в комочек сожмемся, голову наклоним и в дупло пролезем, не заденем стены, не заденем потолок, руки держим на коленях… Молодцы!

|

Приложение № 3

Схема анализа плана-конспекта занятия

по обучению детей основным движениям

Соответствие задач занятия требованиям учебной программы дошкольного образования по обучению основным видам движений (для конкретной возрастной группы).

Полнота и грамотность формулировки задач занятия. Наличие оздоровительных, образовательных, развивающих и воспитательных задач.

Соответствие методов обучения основным движениям, формулировке задач и возрасту детей.

Выбор рационального способа организации детей, правильная графическая разметка.

Аккуратность, отсутствие орфографических ошибок в оформлении конспекта.

РАЗДЕЛ 5 «ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ»

Сделайте заключение и выводы о результатах работы, степени реализации целей обучения в рамках выполнения практической работы № 1.

Практическая работа № 1________________________________

Номер учебной группы _________________________________

Фамилия, инициалы обучающегося _______________________

Дата выполнения работы ________________________________

Тема работы: __________________________________________

Цель работы: __________________________________________

Задание: ______________________________________________

Оснащение работы: _____________________________________

Результаты выполнения работы: ___________________________

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учебная программа дошкольного образования. Минск, издательство: Национальный институт образования, «Аверсэв», 2022 - 383 с.

Вавилова, Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. Пособие для воспитателя дет. сада/ Е.Н.Вавилова. - М.: Просвещение, 1983. - 144 с., ил.

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 368 с.

Кенеман, А.В., Хухлаева, Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2110 «Дошк. педагогика и психология (дошк)». - 3-изд., испр. И доп. - М.: Просвещение,1985.-271с., ил. (стр.40-53).

Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста: учеб. пособие / В.Н. Шебеко. – 3-изд., испр.- Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 287 с.:ил.

Шебеко, В.Н. и др. Методика физического воспитания в дошкольных учреждниях:Учеб.для учащихся пед. колледжей и училищ/В. Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак.-Минск, Унiверсiтэцкае, 1998.- 184с

Шишкина, В. А. Методика физического воспитания : учеб. пособие / В. А. Шишкина, М. Н. Дедулевич. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2011. - 176 с.

Хухлаева, Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях: Учеб. для учащихся пед.уч-щ по спец. №2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях». № 2002 «Дошкол.воспитание».-3-изд.,перераб. и доп.- М.: Просвещение,1984. - 208с., ил.

альность.

альность.