Группа С-11, 2025 года

Занятие по рабочей программе №03

Дисциплина: СГ.03 «Безопасность жизнедеятельности»

Раздел 3. Основы медицинских знаний

Тема: Практическое занятие № 4. Ранения, проникающие и непроникающие: разновидности, характеристика, опасности.

- Цель занятия:

-

Дидактическая:

-

сформулировать представление студентов о первой медицинской помощи при проникающих и непроникающих ранениях;

-

раскрыть перечень состояний, при которых оказывается первая помощь;

-

выяснить признаки жизни, при которых оказывается первая помощь;

-

систематизировать и обобщить знания человека о первой доврачебной помощи при ранениях;

- углубить и закрепить знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Воспитательная:

-

развивать коммуникативные способности;

-

развивать аналитические способности;

-

развивать творческий подход к процессу обучения.

-

воспитывать самостоятельность, дисциплинированность;

-

стимулировать студентов к изучению дисциплины;

-

побуждать к формированию активной жизненной позиции;

-

прививать уважение и любовь к будущей профессии.

Вид занятия: практическое занятие.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.

Форма проведения занятия: репродуктивная и эвристическая беседа.

Междисциплинарные связи:

Обеспечивающие СГ.01 История России, СГ.04 Физическая культура, ОП.04 Бережливое производство.

Обеспечиваемые ОП.11 Экономика, организация и планирование производства, ОП.12 Охрана труда, ПП.03 Производственная практика.

Методическое обеспечение: опорный конспект.

Литература:

1. Федюкович, Н.И. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений. – Ростов на Дону. : Феникс, 2001. – 320 с., стр. 42 – 48

2. Закон Донецкой Народной Республики «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» № 07-IHC от 13.02.2015.

3. Источник:

https://fireman.club/statyi-polzovateley/pozharnaya-bezopasnost-v-obshhestvennyih-mestah/

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 (ред. от 17.05.2017) «Положение о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ХОД ЗАНЯТИЯ

-

Ознакомление с темой, целью и планом занятия.

Тема: Ранения, проникающие и непроникающие: разновидности, характеристика, опасности.

Цель: На этом занятии по плану преподавателя может быть отработано одно какое-то мероприятие с учетом уровня подготовки учащихся.

ПЛАН

1. Определение понятия. Классификация.

2. Виды заживления ран.

3. Доврачебная помощь при ранениях.

4. Доврачебная помощь при кровотечениях.

-

Изложение и изучение нового материала, практическое занятие.

ЛИТЕРАТУРА: [6], стр.

1. Определение понятия. Классификация

Раны (vulnera) - механические повреждения целости кожи или слизистых оболочек, а нередко также глубоко лежащих тканей и /или внутренних органов.

Клинику ран обуславливают общие (острая анемия, шок, инфекция) и местные (нарушения целости тканей - зияние раны, кровотечение, боль) признаки. Они могут выражены в различной степени, в чем значительная роль принадлежит общему состоянию пострадавшего и реактивности его организма.

Среди непосредственных местных проявлений следует выделить особо кровотечение и боль.

Кровотечение из раны. Чем острее инструмент, разделяющий ткани, тем сильнее кровоточит рана. Не всегда при ранении кровотечение бывает наружным, кровь из сосудов может изливаться в ткани и полости и приводить к образованию распространенных гематом.

Ранение паренхиматозных органов, в свою очередь, также может обусловить значительное кровотечение.

Раневая боль. Её интенсивность зависит от 1) количества поврежденных нервных рецепторов и нервных стволов, 2) реактивности организма пострадавшего, 3) характера ранящего оружия и скорости нанесения травмы. Чем острее оружие и быстрее действует ранящая сила, тем умереннее связанная с ней боль. Выраженность боли зависит от иннервации и пораженной области; известно, что раны в области лица, кисти, промежности и половых органов в силу богатой иннервации наиболее болезненны. Раневая боль обычно имеет характер жгучей, интенсивность ее возрастает и уменьшается синхронно с частотой ударов пульса (пульсирующая боль). При возвышенном и спокойном положении поврежденной области раневая боль уменьшается; в течение 2-3 суток она исчезает полностью.

Зияние раны определяется ее величиной, глубиной и нарушением эластичных волокон кожи. Степень сияние раны связана также с характером тканей. Раны расположенные поперек направления эластичных лангеровских линий, отличаются большим зиянием, чем раны, идущие параллельно им.

Классификация ран.

Раны бывают различными по происхождению и особенностям. Существует несколько классификаций ран в зависимости от принципа, положенного в основу в основу этих классификаций.

I. По характеру повреждения тканей, в зависимости от примененного оружия или иного травмирующего агента, различают следующие виды ран: огнестрельная; колотая; резаная; рубленая; ушибленная; размозженная; рваная; ссадина; царапина; укушенная; отравленная; смешанная.

Любая рана имеет особенности, которые необходимо учитывать при оказании помощи. Например, колотые и огнестрельные раны обычно мало кровоточат. Их глубину и направление трудно определить на глаз, они не редко сопровождаются повреждением внутренних органов. Особую форму колотых ран представляют повреждения от действия более тупых предметов, например деревянной палки, острия зонтика, заостренной металлической шпильки или копья. Для резанных и рубленных ран характерны более обширные поверхностные дефекты и сильное наружное кровотечение. Меньше кровоточат ушибленные, размозженные и рваные раны, однако они сильно вызывают сильную боль и чаще инфицируются, при них чаще позволяют нарушения кровообращения, местные некрозы.

Ссадины могут быть очень болезненными, но являются самыми благоприятными. Укушенные раны болезненны, часто нагнаиваются. Наиболее тяжелым осложнением укуса животных является бешенство. Вирус бешенства выделяется инфицированными животными преимущественно со слюной, с которой в момент укуса и попадает в рану.

Отравленными называются раны, которые образуются от укуса специфических животных (змея скорпион) или в результате воздействия химических веществ (боевых или промышленно-бытовых).

Огнестрельные раны подразделяются на пулевые и осколочные. Вследствие специфического воздействия огнестрельного оружия они отличаются от других ран:

1) глубиной раневого канала (слепые, сквозные, касательные ранения);

2) сложными изменениями анатомических соотношений тканей;

3) наличием типичных зон поражения тканей - первичного раневого канала, заполненного тканевым детритом и инородными телами, зоны травматического некроза тканей, или первичной контузии, и зоны молекулярного сотрясения тканей, или вторичного травматического некроза;

4) высокой степенью инфицирования в момент ранения (первичная инфекция) или на этапах эвакуации (вторичная инфекция) в результате запоздалого оказания первой помощи или несвоевременной первичной обработки раны.

II. По причине повреждения раны делят на операционные и случайные.

III. По глубине поражения выделяют поверхностные, проникающие (сквозные) и раны с повреждением органов. Например, раны кожи, подкожной клетчатки и даже мышц живота относятся к поверхностным; если же повреждена и брюшина, рана является проникающей.

При одновременном повреждении печени или кишечника обозначают рану осложненной повреждением органов.

IV. Раны разделяют также в зависимости от поврежденной части тела, например раны лица, головы, шеи, верхних конечностей и т.п.

V. Большое значение имеет подразделение ран по степени их инфицированности. Асептическими считаются только операционные раны после плановых операций или раны после их первичной хирургической обработки. Близки к асептическим ранам резаные и рубленые раны, которые нанесены острым и сравнительно чистым предметом, например порез бритвой во время бритья. Все остальные раны расценивают как инфицированные, так как в момент ранения микроорганизмы находились как на коже, так и на предметах, которыми нанесены ранения.

VI. Раны подразделяют также на свежие и запоздалые. Свежей считают рану, с которой пострадавший обратился за помощью в течение первых 24 ч после ранения. Раневую инфекцию в них можно остановить хирургическим путем, иссекая края и дно раны. Таким образом, инфицированная рана может быть превращена в асептическую рану. Если же пострадавший обратился за помощью через 24 ч или позднее (микроорганизмы проникли в более глубокие слои тканей), такие раны определяют как запоздалые.

2. Виды заживления ран

Заживление ран - это регенеративный процесс, который отражает биологическую и физиологическую реакцию на травму. Не все ткани обладают одинаковыми способностями к регенерации. Чем выше дифференцированы ткани, тем медленнее они восстанавливаются. Наиболее высокодифференцированные клетки центральной нервной системы практически вообще не способны к регенерации. Периферические нервы могут регенерировать по направлению от центра к периферии - 2аксоны проксимальной части нерва врастают в его дистальную часть. Хорошо регенерируют покровный эпителий, дериваты соединительной ткани (фасции, сухожилия, кости), а также гладкая мускулатура. Очень низкими регенеративными способностями обладают поперечнополосатая мускулатура и паренхиматозные органы, их раны обычно заживают соединительнотканным рубцом.

Заживлению ран могут препятствовать местные и общие факторы. Раны заживают хуже, если повреждены крупные кровеносные сосуды и нервы, если в них имеются инородные тела, некротические ткани, костные секвестры, вирулентные микроорганизмы. На заживление раны отрицательно влияют также общее состояние больного сопутствующие заболевания - гиповитаминоз, хронические воспалительные болезни, сахарный диабет, недостаточность сердца и почек, а также неполноценность системы иммунитета.

Различают три вида заживления ран – первичное, вторичное и заживление под струпом.

Рана заживает первично, если ее края гладкие, жизнеспособные и тесно соприкасаются, если в ране не образовались полости и кровоизлияния, отсутствуют инородные тела, очаги некрозов и инфекция.

Первичное заживление раны наблюдают после асептических операций, полноценной первичной хирургической обработки ран, а в отдельных случаях при других ранах. Оно происходит быстро - в течение 5-8 сут образуется гладкий и малозаметный рубец.

Вторичное заживление наблюдается в тех случаях, когда отсутствует одно или несколько условий, необходимых для первичного заживления, когда края раны нежизнеспособны, не прилегают друг к другу, имеются большая полость раны и кровоизлияния, очаги некроза, инородные тела и гнойная инфекция. Заживлению вторичным натяжением способствуют также общие факторы: кахексия, гипо- или авитаминоз, нарушения обмена веществ или инфекционные заболевания (ангина, грипп и т.п.) Для вторичного заживления раны характерны нагноение и образование грануляций.

Появление грануляций связано с тем, что при вторичном заживлении раны выявляется обильное разрастание капилляров кровеносных сосудов. Отдельные капилляры достигают поверхности раны, но так как края раны не соединены и расположены далеко друг от друга, капилляры не срастаются, а образуют петли.

Клетки соединительной ткани, бурно размножаясь, быстро покрывают петли капилляров - в итоге развивается грануляционная ткань, которая прикрыта тонким слоем фибрина. По мере роста грануляций происходит постепенное очищение очагов некроза и образование эпителия. Эпителизация начинается от краев раны. Молодая эпителиальная ткань может разрастаться также в виде островков на поверхности раны. После созревания грануляционная ткань становится более твердой и превращается в рубцовую.

Грануляционная ткань играет важную роль в процессе заживления раны. Она покрывает более глубокие ткани и защищает их от инфекции. Раневое отделяемое обладает бактерицидными свойствами.

При повреждении грануляционной ткани рана начинает кровоточить и инфекция может проникнуть в глубокие слои ее. Поэтому при перевязке гранулирующей раны необходимо избегать механического или химического раздражения (повреждения), а сами перевязки производятся реже.

Нормальная грануляционная ткань имеет разовый цвет, она зерниста, сравнительно тверда, не кровоточит, со скудными отделяемым. Грануляции могут быть "больными" - обильные рыхлые или слаборазвитые, с большим количеством отделяемого.

Заживление протекает медленно, образуется широкий и неровный рубец. Изредка образуются стягивающие кожу рубцы и контрактуры суставов.

Большие и поверхностные раны (ссадины, царапины, а также ожоги) часто заживают под коркой (струп), которую образуют сгусток крови и лимфа. Примерно в течение 5 сут под коркой происходит эпитализация, и рана заживает, после чего струп отпадает.

3. Доврачебная помощь при ранениях

1. Остановка кровотечения. Для этого используются все возможные методы – пальцевое прижатие сосуда на протяжении, тугое бинтование раны, наложение гемостатического артериального жгута и др.

2. Наложение асептической повязки – для предотвращения бактериального загрязнения раны.

Обезболивание – используются все имеющиеся в наличии анальгетики. Является противошоковым мероприятие.

4. Доврачебная помощь при кровотечениях

Общие принципы терапии наружной острой кровопотери

Общие принципы терапии острой кровопотери складываются из следующих компонентов:

Самым простым и эффективным методом немедленной временной остановки наружного кровотечения является сдавливание пальцами кровоточащего сосуда в ране либо выше места его повреждения.

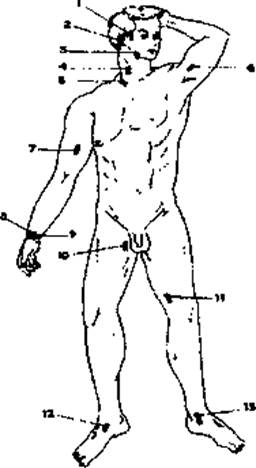

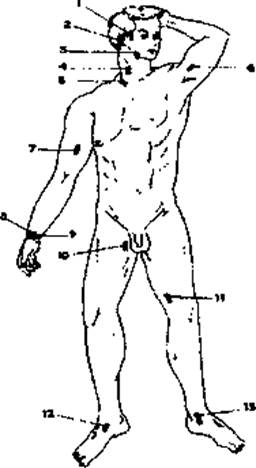

Точки прижатия артерий:

1 — височная;

2 — затылочная;

3 — челюстная;

4 — сонная;

5 — подключичная;

6 — подмышечная;

7 — плечевая;

8 — лучевая;

9 — локтевая;

10,11 — бедренная;

12, 13 — большеберцовая.

Для остановки кровотечения из ран шеи и головы применяют пальцевое прижатие:

-

общей сонной артерии к сонному бугорку поперечного отростка С 6 у внутреннего края грудинно–ключично-сосцевидной мышцы;

-

наружной челюстной артерии к нижнему краю нижней челюсти на границе ее задней и средней трети;

-

височной артерии к височной кости в области виска впереди и выше козелка уха.

При кровотечениях из ран верхних конечностей пальцами следует прижать:

-

подключичную артерию к I ребру в надключичной области кнаружи от места прикрепления грудинно-ключично-сосцевидной мышцы;

-

подмышечную артерию к головке плечевой кости в подмышечной ямке;

-

плечевую артерию к плечевой кости в верхней трети внутренней поверхности плеча у края двуглавой мышцы;

-

лучевую артерию к лучевой кости в точке определения пульса;

-

локтевую артерию к локтевой кости в верхней трети внутренней поверхности предплечья.

Пережатие поврежденных магистральных сосудов нижних конечностей осуществляют в следующих точках:

-

бедренную артерию — ниже середины пупартовой связки к горизонтальной ветви лонной кости;

-

подколенную артерию — по центру подколенной ямки к суставному концу бедренной кости;

-

артерию тыла стопы — на середине расстояния между наружной и внутренней лодыжками ниже голеностопного сустава;

-

заднюю берцовую артерию — к задней поверхности внутренней лодыжки.

Последующая временная остановка кровотечения, до хирургической обработки раны, достигается наложением давящей повязки или фиксацией конечности в максимально согнутом состоянии.

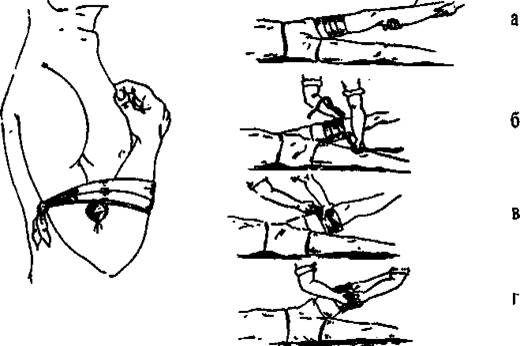

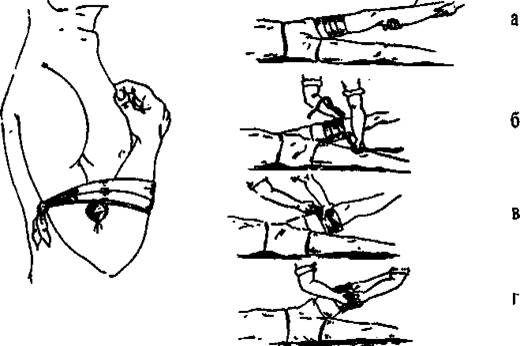

Временная остановка кровотечения путём максимального сгибания конечности и путем наложения резинового гемостатического жгута Эсмарха:

а - обертывание конечности полотенцем;

б - жгут подведен под бедро и растянут;

в - первый оборот жгута;

г - закрепление жгута.

Если эти способы остановки кровотечения оказываются неэффективными, используют наложение жгута. Следует соблюдать правила наложения жгута:

-

Проксимальное раны и максимально ближе к ней накладывают мягкую прокладку из одежды или любого другого материала, стараясь избежать складок.

-

Перед наложением жгута, для обеспечения оттока крови из поврежденной конечности, ее приподнимают на 20 — 30 сек.

-

Жгут следует накладывать так, чтобы его начальный участок перекрывался последующими турами.

-

При правильно наложенном жгуте кровотечение из раны прекращается, исчезает пульс, и бледнеют кожные покровы ниже его наложения.

-

К одежде пострадавшего или жгуту надежно фиксируют записку с указанием даты и времени его наложения.

-

Конечность иммобилизуют с помощью транспортной шины или подручных средств. Жгут нельзя закрывать бинтовой повязкой, он должен быть хорошо виден!

-

На этапе эвакуации через каждые 40-50 мин (зимой через 20—30 мин.) жгут расслабляется для восстановления кровотока в конечности, а поврежденный сосуд на это время прижимается пальцем выше места ранения.

-

Венозное и капиллярное кровотечение останавливают путем наложения тугой давящей повязки. Обычно этого бывает достаточно. При ножевом ранении крупной магистральной вены можно провести тугую тампонаду раны или наложить кровоостанавливающий жгут.

ПОМНИТЕ!

Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь!

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

-

Составить конспект лекции.

-

Практически научится определять Точки прижатия артерий.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций: базовый курс. – М. : Просвящение, 2015. – 351 с.

2. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности. Учебно-методический комплекс. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008 – 314 с.

3. Микрюков, В.Н. Безопасность жизнедеятельности. – М. : КноРус, 2010 – 283 с.

4. Хван, Т.А., Хван, П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия «Учебники и учебные пособия». – Ростов на Дону. : Феникс, 2000. – 384 с.

5. Муравей, Л.А. Безопасность жизнедеятельности. – М. : Юнити - Дана, 2004 – 447 с.

6. Федюкович, Н.И. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений. – Ростов на Дону. : Феникс, 2001. – 320 с.

Дополнительные источники:

-

Крючек, Н.А., Смирнов, А.Т., Шахраманьян, М.А. Безопасность жизнедеятельности. – М. : Дрофа, 2007.

-

Айзман, Р. И. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности / Р. И. Айзман, С. В. Петров, В. М. Ширшова. — Новосибирск : АРТА, 2011. — 208 с. — (Серия «Безопасность жизнедеятельности»).

Интернет-ресурсы:

3. Гражданская защита (оборона) на предприятии. Сайт для первичного звена сил ГО http://Qo-oborona.ru.

4. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: http://www.rhb2.ru/main.html.

Нормативные документы:

1. Конституция Донецкой Народной Республики.

2. Закон «О вооруженных силах Донецкой Народной Республики» от 20 июня 2014 г. № 15/04-ВС.

3. Закон Донецкой Народной Республики «О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ» № 07-IHC от 13.02.2015.

Преподаватель: Владимир Александрович Волков