СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Практико-ориентированный проект «Интерьер крестьянской избы – гармоничный мир русского дома»

Проект посвящён изучению истории русского быта, устройства деревенской избы, различных обычаев и поверий, существовавших в русских семьях.

Просмотр содержимого документа

«Практико-ориентированный проект «Интерьер крестьянской избы – гармоничный мир русского дома»»

МБОУ Буланихинская СОШ им. М. М. Мокшина

Зонального района Алтайского края

Практико-ориентированный проект

«Интерьер крестьянской избы – гармоничный мир русского дома»

(по технологии и изобразительному искусству)

Обучающейся 11 класса

МБОУ Буланихинской СОШ им. М. М. Мокшина

Мокшиной Евгении

Рук. Здвижкова Р. В. (учитель высшей категории)

с. Буланиха

2020 г.

ОглавлениеI. Введение 3

II. Основная часть 5

1. Что является основным в внутреннем убранстве крестьянского жилища? 5

2. Диагональ «красный угол – печь» в устройстве русской избы. 11

3. Женское и мужское пространство в русской избе 14

4. Встроенные конструкции и мебель в крестьянском интерьере 16

5. Текстиль в интерьере русской избы 22

6. Необходимые в доме приспособления 25

7. Утварь в крестьянском интерьере 28

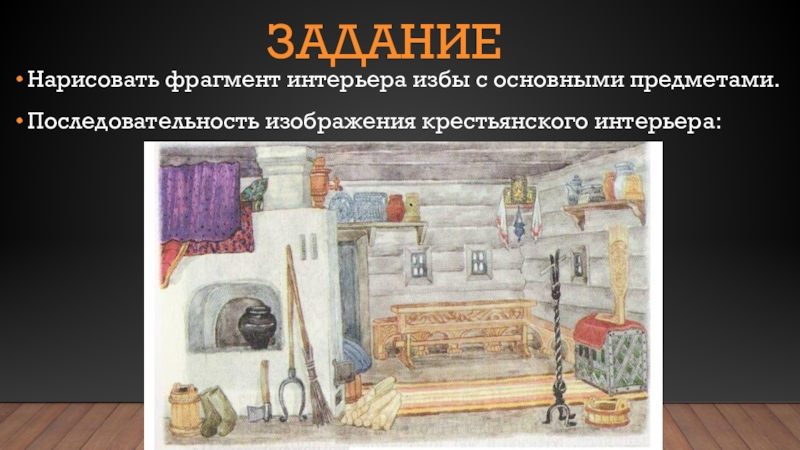

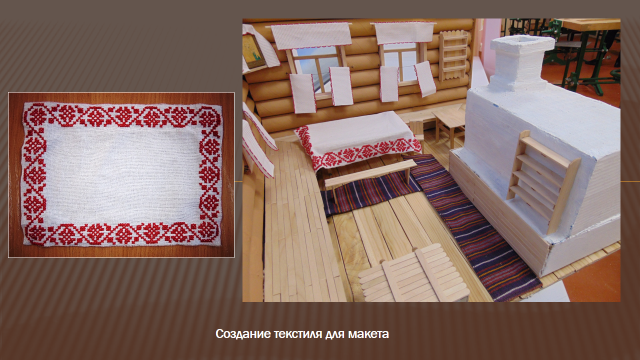

8. Творческая работа «Макет интерьера избы» 32

III. Заключение 35

IV. Информационные источники 36

V. Приложения 38

Актуальность данной темы исследования:

Проект посвящен изучению истории русского быта, устройства деревенской избы, различных обычаев и поверий, существовавших в русских семьях. Выбор темы вызван интересом детей к образу жизни русского народа, к разнообразию старинных предметов домашнего быта, к разделению труда в семье, к традициям русского народа. Исследование позволит, изучить все элементы русской избы, создать макет. Приобщаясь к истокам культуры своего народа мы начинаем ощущать себя участниками развития человечества, открывать в себе путь к дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.

Цель исследования:

Создать макет и подготовить материал для проведения виртуальной экскурсии «Внутренний мир русской избы»

Гипотеза:

«Простая русская изба, а сколько мудрости и смысла она в себя вобрала! Интерьер избы -это столь же высокое искусство, как и всё, что создавал талантливый русский народ…»

Задачи данного исследования:

1. Исследовать интерьер крестьянской избы (собрать, проанализировать и систематизировать материал об организации и мудрости устроения человеком внутреннего пространства избы);

2. Познакомиться с разнообразием предметов домашнего обихода, их названиями и назначением.

3. Разработать эскизы конструкции макета сруба-четырёхстенки и внутреннего убранства избы.

4. Изготовить макет старинной русской избы с интерьером

Методы исследования:

Проведение опроса среди школьников с целью выявления знаний о обустройстве избы и традициях. Анализ полученной информации.

Библиографический анализ литературы и материалов сети Internet.

Сбор информации, отбор необходимой и её структуирование.

Фиксация информации и её обработка на электронном носителе.

На защиту выносится:

Теоретический материал в печатном экземпляре. Макет избы. Презентация РР.

Новизна проекта: используя собранную информацию и наглядные примеры изб из своего старинного села (1778г.) стремилась создать в макете собирательный образ северно-среднерусской крестьянской избы

Практическая значимость:

Расширить кругозор учащихся моей школы через демонстрацию изготовленных пособий к урокам ИЗО, окружающего мира, истории.

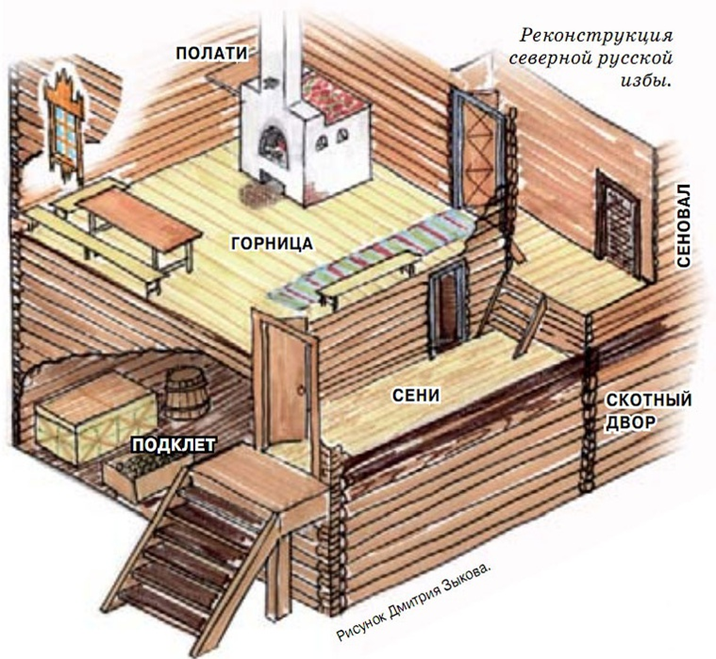

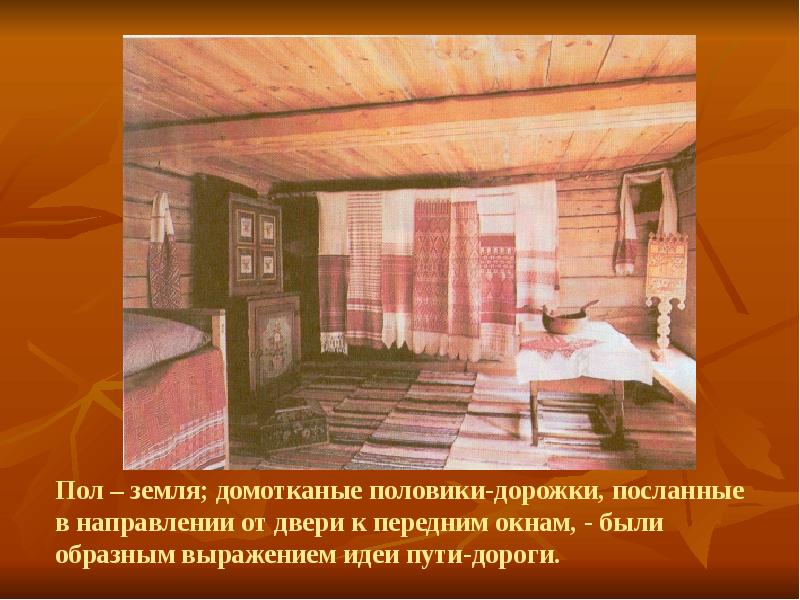

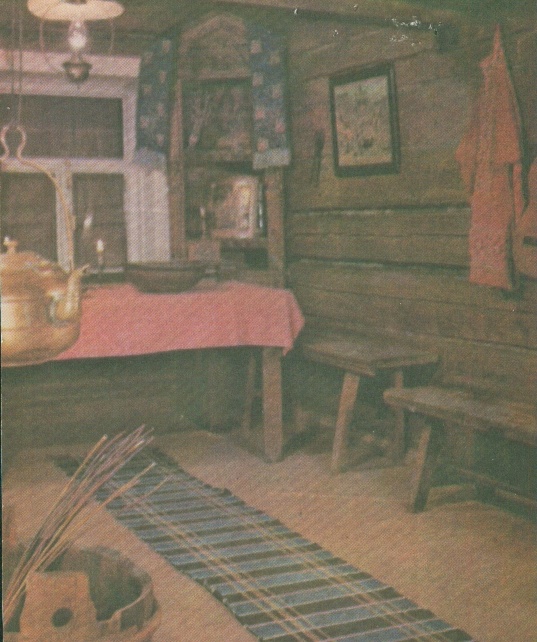

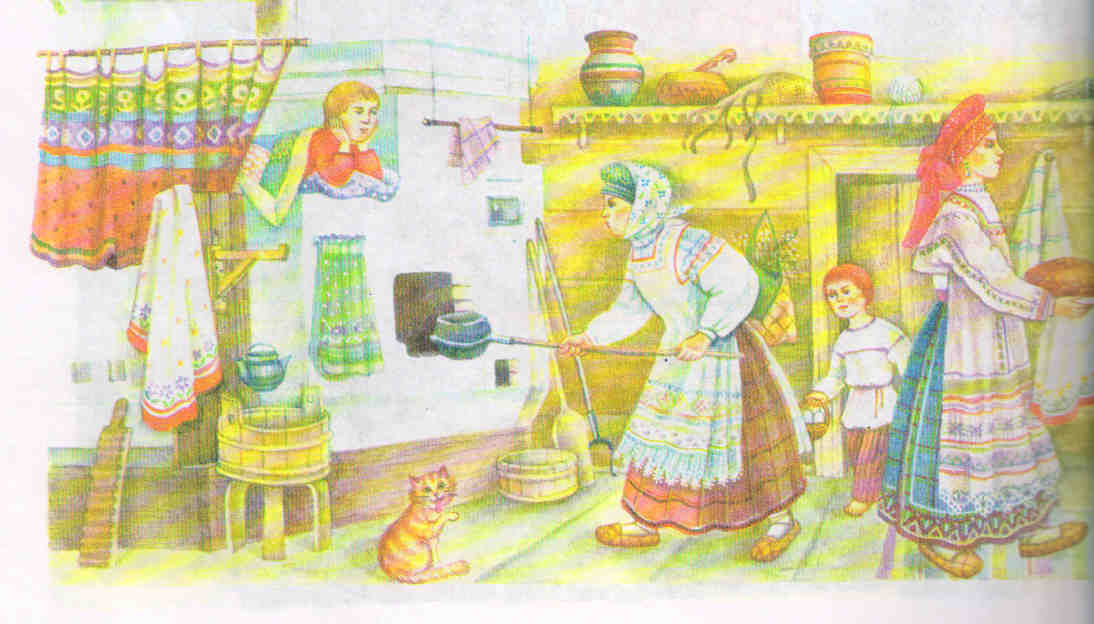

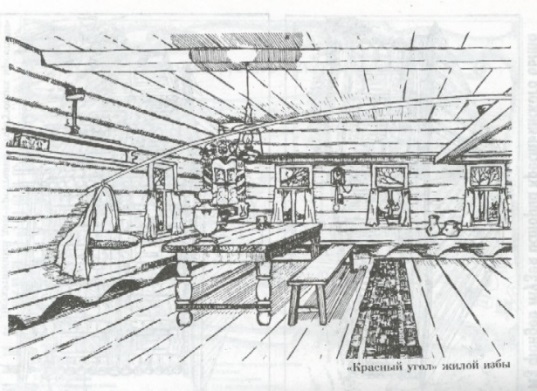

II. Основная часть 1. Что является основным в внутреннем убранстве крестьянского жилища?Внутренний мир крестьянского дома был наполнен символами, а все его пространство отражало принцип устройства мира. Потолок – небо, пол – земля, подпол – подземный мир, окна – свет.

Внутреннее обустройство дома было различным, но археологи находят общие черты планировки избы.

Размеры русской избы

В древности русская изба не имела внутренних перегородок и была по форме квадратом или прямоугольником. Средние размеры избы были от 4 Х 4 метра до 5, 5 х 6, 5 метров. У середняков и зажиточных крестьян избы были большие – 8 х 9 метров, 9 х 10 метров. Дом состоял из жилой и хозяйственной частей. В зависимости от количества стен дома делились на четырехстенки, пятистенки, шестистенки.

В избе каждое место имело определенное назначение

В русской избе различались четыре угла: печной, бабий кут, красный угол, задний угол хозяйский или мужской кут - у входа под полатями. Каждый угол имел своё традиционное назначение. А вся изба в соответствии с углами делилась на женскую и мужскую половину.

Женская половина избы проходит от устья печи (выходное отверстие печи) до передней стены дома.

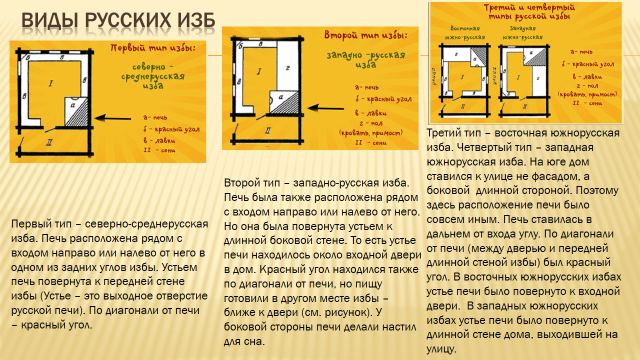

Место расположения основных элементов избы (красный угол, печь), зависит от региона.

По месту расположения печи и красного угла различаются 4 типа русской избы. Каждый тип характерен для определенной местности и климатических условий. То есть нельзя прямо сказать: всегда печь была строго здесь, а красный угол – строго вот тут

Дверь и вход в дом, - выход во внешний мир – один из важнейших элементов дома.

Дверь встречает каждого входящего в дом. В древности существовало много поверий и разных защитных ритуалов, связанных с дверью и порогом дома. Недаром, и сейчас многие привешивают на дверь подкову на счастье. А еще ранее под порог укладывали косу (садовый инструмент). В этом отражались представления людей о коне как животном, связанном с солнцем. А также о металле, сотворенном человеком с помощью огня и являющемся материалом для защиты жизни.

Только закрытая дверь сохраняет жизнь внутри дома: «Не всякому верь, запирай крепче дверь». Именно поэтому люди останавливались перед порогом дома, особенно при входе в чужой дом, эта остановка часто сопровождалась краткой молитвой.

На свадьбе в некоторых местностях молодая жена, входя в дом мужа, не должна была коснуться порога. Именно поэтому ее часто вносили на руках. А в других местностях, примета была с точностью до наоборот. Невеста, входя в дом жениха после венчания, обязательно задерживалась на пороге. Это было знаком того, что она теперь своя в роде мужа. Порог дверного проема – это граница «своего» и «чужого» пространства. В народных представлениях это было пограничное, а поэтому небезопасное место: «Через порог не здороваются», «Через порог руки не подают». Через порог нельзя и принимать подарки. Гостей встречают за порогом снаружи, потом впускают впереди себя через порог.

В избе был высокий порог и низкая притолока. Так крестьяне берегли тепло, старались его не выпускать. По высоте дверь была ниже человеческого роста. Приходилось при входе и голову наклонить, и шапку снять. Но при этом дверной проем был достаточно широким.

Дверной замок и ключ. Их особое место в обрядовых традициях русского народа.

В первую очередь это касалось свадебного обряда: выходя из церкви после венчания, молодые переступали через положенный на порог замок, который после этого замыкали, чтобы «брак был крепким». Ключ же от замка выбрасывали в реку, как бы закрепляя тем самым нерасторжимость семейных уз ( слово «узы» обозначает «путы», «оковы», «цепи», т. е. то, что обычно сковывалось замком). Фигурировали ключи и в народных предметах: «не стучи ключами, ссора будет»; «ключи на столе, к ссоре»

Окно – еще один вход в дом.

Окно – слово очень древнее, в летописях впервые упоминается в 11 веке и встречается у всех славянских народов. В народных поверьях запрещалось через окно плеваться, выбрасывать мусор, что-то выливать из дома, так как под ним «стоит ангел Господень». «В окно подать (нищему) – Богу подать». Окна считались глазами дома. Человек смотрит через окно на солнце, а солнце смотрит на него через окно (глаза избы). Именно поэтому на наличниках часто вырезали знаки солнца. В загадках русского народа говорится так: «Красная девушка в окошечко глядит» (солнце). Окна в доме традиционно в русской культуре всегда старались ориентировать «на лето» — то есть на восток и юг. Самые большие окна дома всегда смотрели на улицу и на реку, их называли «красными» или «косящатыми».

Окна в русской избе могли быть трех видов:

А) Волоковое окно – самый древний вид окон. Высота его не превышала высоты горизонтально положенного бревна. А вот в ширину оно было в полтора раза больше высоты. Такое окно изнутри закрывалось задвижкой, «волочившейся» по специальным пазам. Поэтому и окно называлось «волоковое». Через волоковое окно в избу проникал только тусклый свет. Такие окна чаще встречались на хозяйственных постройках. Через волоковое окно из избы выводили («выволакивали») дым от печки. Через них также проветривали подклеты, чуланы, повети и хлева.

Б) Колодчатое окно – состоит из колоды, составленной из четырех прочно связанных между собой брусьев.

В) Косящатое окно – это проем в стене, укрепленный двумя боковыми брусьями. Эти окна еще называют «красными» независимо от их расположения. Изначально такими делались центральные окна в русской избе.

Именно через окно нужно было передать младенца, если рожденные в семье дети умирали. Считалось, что так можно спасти ребенка и обеспечить ему долгую жизнь. На Русском Севере существовало и такое поверье, что душа человека покидает дом через окно. Именно поэтому на окно ставили чашку с водой, чтобы душа, покинувшая человека, могла омыться и улететь. Также после поминок на окно вывешивали полотенце, чтобы душа по нему поднялась в дом, а потом спустилась обратно. Сидя у окна, поджидали вести. Место у окна в красном углу – место почетное, для самых почетных гостей, в том числе и сватов.

Окна располагались высоко, и поэтому взгляд из окна не натыкался на соседние строения, и вид из окна был красивым.

Два брата всегда видятся, а вместе не сойдутся (Пол и потолок).

Пол и потолок настланы из пластин: на потолке горбылями вверх, на полу горбылями вниз. Поперек избы проходит массивная балка – «матица», служащая опорой для потолочин.

Пол делали двойным для сохранения тепла: внизу «черный пол», а сверху на нем – «белый пол». Укладывали доски пола от краев к центру избы в направлении от фасада к выходу. Это имело значение в некоторых обрядах. Так, если в дом заходили и садились на лавку вдоль половиц, то это означало, что пришли сватать. Никогда не спали и не клали постель вдоль половиц, Так как вдоль половиц клали умершего человека «на пути к дверям». Именно поэтому и не спали головой к выходу. Спали всегда головой в красный угол, к передней стене, на которой находились иконы.

Матица.

«Деревня начинается с крестьянского дома, где "красный угол подобен заре, потолок — небесному своду, а матица — Млечному Пути" (С. Есенин. ).

Матица – брус, идущий поперек русской избы, на котором держится потолок. Это граница передней и задней части дома. Гость, приходящий в дом, без разрешения хозяев не мог зайти дальше матицы. Сидеть под матицей означало сватать невесту. Чтобы всё удалось, надо было перед уходом из дома подержаться за матицу.

Стены.

Стены – из гладко обтесанных бревен. Углы же до конца не стесаны, а оставлены круглыми, чтобы зимой не промерзали. Про круглые углы в народе сложена загадка: «На улице рогато, а в избе гладко». Действительно, снаружи углы рублены «в обло с остатком» - «рогатые», а внутри тщательно обработанные – гладкие.

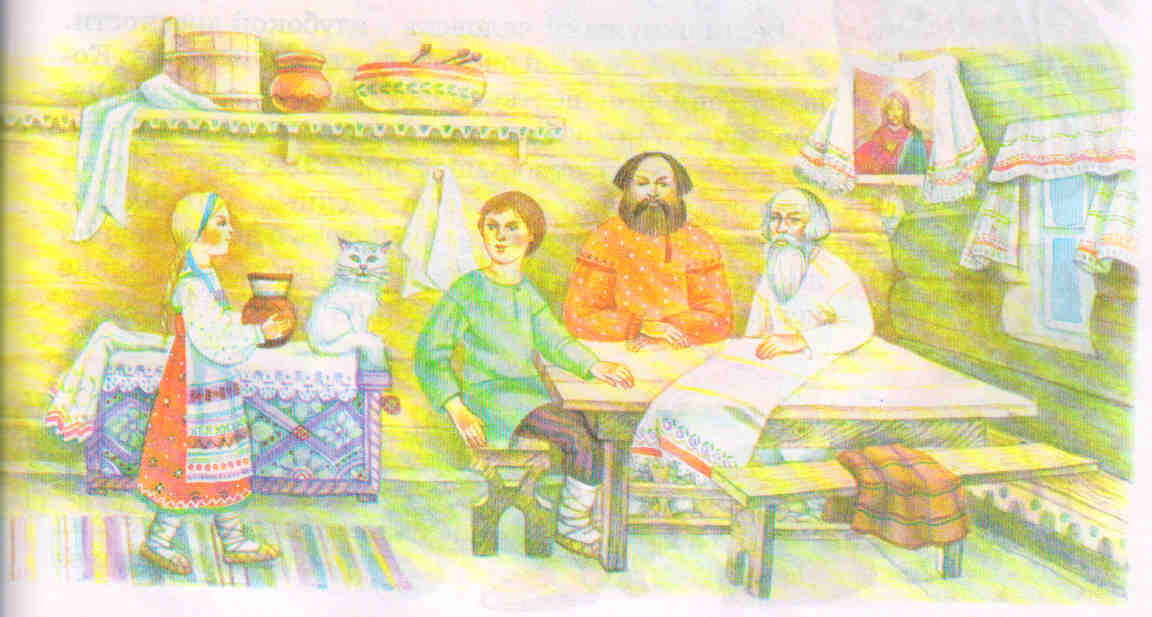

Простой крестьянский дом состоял из одного большого помещения условно поделенного на два основных центра – духовный и материальный.

Красный угол всегда указывал на полдень, на свет, на Божью сторону (красную сторону). Он всегда ассоциировался с востоком (восход солнца) и югом. А печь указывала на заход солнца, на тьму. И ассоциировалась с западом или севером. Молились всегда на образа в красном углу, т.е. на восток, где располагается и алтарь в храмах.

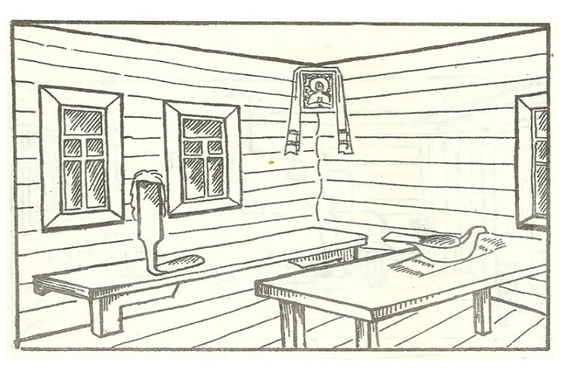

Красный (передний, большой, святой) угол.

Для того, чтобы поделиться своими бедами, обидами, страхами, попросить любви и счастья, люди обращались к иконам, украшенным вышитыми полотенцами. Угол, в котором располагались иконы, называли «красным».

Званный гость, входивший в избу, у порога первым делом находил глазами красный угол, снимал шапку, трижды осенял себя крестным знаменем и низко кланялся образам, а уже потом только здоровался с хозяевами.

В углу на особой полочке стояли иконы в начищенных до блеска окладах, украшенные тканым или вышитым полотенцем, Самых дорогих гостей усаживали в красном углу на красную лавку за стол, убранный нарядной скатертью – столешником.

«Красный угол» обращен был к юго-востоку. Он принимал первые лучи солнца и как бы олицетворял собой зарю. Он указывал на полдень, на свет, на восход, на красную или божью силу.

Место под образами считалось самым почетным. Крестьянские божницы являлись своего рода домашней церковью. Здесь хранились кусочки ладана, свечи, просвиры, святая вода, молитвенные книги. Божницы украшали полотенцами. Иногда божницу подсвечивали лампадкой – сосудом с маслом или свечами. Иконы бережно хранили и передавали из поколения в поколение. Во время пиров и плясок божницу задергивали шторкой – занавеской, чтобы боги не прогневались, завидев «мирское беснование». По этой же причине в избе старались не курить и не ругаться матом. Красному углу особо поклонялись. Здесь во время поминок ставили лишний прибор для ушедшей в мир иной души. В праздники красный угол украшали ткаными и вышитыми полотенцами, цветами, ветками деревьев. На божницу вешали вышитые и тканые полотенца с узорами. В вербное воскресенье красный угол украшался веточками вербы, в Троицу –березовыми ветками, вересом (можжевельником) – в Великий четверг.

Что из угла в угол не переставишь? (Русская печь)

В избе центральное место занимает печь. От расположения печи зависела вся внутренняя планировка избы. Печь ставили так, чтобы она была хорошо освещена, и подальше от стены, чтобы не случилось пожара.

«Дымные горести не терпев, тепла не видали». «Черные» печи ставили в деревнях до 19 века. С 1860 – х годов появились «белые» печи, в основном же новгородские деревни перешли на топку «по-белому» с 80-х годов прошлого столетия, но в начале 20 века в Новгородской губернии еще встречались «курные» бедняцкие избы. Черные печи были дешевы, на топку их уходило мало дров, а прокопченные бревна домов меньше подвергались гниению. Этим и объясняется долговечность курных жилищ. Дым, копоть, холод, во время топки печи доставляли обитателям дома много неприятностей. Земские врачи отмечали в Новгородской губернии болезни глаз и легких у жителей «черных» изб. С печью связано немало любопытных преданий и народных обычаев. Считалось, что за печью живет домовой – хранитель домашнего очага. Во время сватовства за печью по традиции прятали невесту.

В стужу в крестьянской избе зачастую помещали домашнюю живность – телят, ягнят, поросят. Зимой в подпечье сажали кур. В избе в свободное от полевых работ время крестьяне занимались различными ремеслами – плели лапти, лукошки, мяли кожи, шили сапоги, сбрую и т. д.

Занимала русская печь примерно четвертую, а иногда и третью часть избы. Она была символом домашнего очага. В ней не только готовили пищу, но и готовили корм скоту, пекли пироги и хлеб, мылись, обогревали помещение, на ней спали и сушили одежду, обувь или продукты, в ней сушили грибы и ягоды. А в подпечке даже зимой могли содержать кур. Хотя печь и очень большая, она не «съедает», а, наоборот, расширяет жизненного пространство избы, превращая его многомерное, разновысотное.

.Печь располагается в углу, противоположном от красного угла.. В печи обязательно держали заслонку закрытой, если кто-то уехал из дома (чтобы вернулся и дорога была счастливой) и во время грозы (т.к. печь –еще один вход в дом, связь дома с внешним миром).

Пространство между стеной и печью называется «запечье». Там хозяйка хранила приспособления, необходимые для работы: ухваты, большую лопату, кочергу. На шестке у печи стояли чугуны, горшки. В нише под шестком хранили инвентарь, дрова. В печи были маленькие ниши для сушки рукавиц, валенок. «Кормилицей, матушкой» называли печь в народе. «Матушка – печка, укрась своих детушек», - говорила хозяйка при выпечке хлеба, пирогов.

С печью были связаны многие народные лечебные практики. И приметы. Например, нельзя в печь плеваться. И нельзя было ругаться, когда горел в печи огонь.

Новую печь начинали прогревать постепенно и равномерно. Первый день начинали с четырех полен, и постепенно каждый день добавляли по одному полену чтобы прокалить весь объем печи и чтобы она была без трещин.

Всё пространство избы делилось на женское и мужское. Мужчины работали и отдыхали, принимали гостей в будни в мужской части русской избы – в переднем красном углу, в сторону от него к порогу и иногда под полатями. Рабочее место мужчины при починке было рядом с дверью. Женщины же и дети работали и отдыхали, бодрствовали в женской половине избы – около печи. Если женщины принимали гостей, то гости сидели у порога печи. На собственно женскую территорию избы гости могли зайти только по приглашению хозяйки. Никогда представители мужской половины без особой крайней надобности не заходили на женскую половину, а женщины – на мужскую. Это могло быть воспринято как оскорбление.

«Бабий кут» - «женский угол»

Один из углов женской половины дома – это бабий кут. Его еще называют «запечье». Это место около печи, женская территория. Здесь готовили пищу, пироги, хранилась утварь, жернова. Иногда «женская территория» дома отделялась перегородкой или ширмой. На женской половине избы з а печью были шкафчики для кухонной посуды и съестных припасов, полки для столовой посуды, ведра, чугуны, кадки, печные приспособления (хлебная лопата, кочерга, ухват). «Долгая лавка», которая шла по женской половине избы вдоль боковой стены дома, тоже была женской. Здесь женщины пряли, ткали, шили, вышивали, здесь висела и детская люлька.

Никогда мужчины на «женскую территорию» не входили и не трогали ту утварь, которая считается женской. А чужой человек и гость даже заглянуть в бабий кут не мог, это было оскорбительным

Это около печи, могло быть отделено невысокой дощатой заборкой.

.

«КОНИК» – мужской угол

По другую сторону печи было «мужское царство дома». Здесь стояла пороговая мужская лавка, где мужчины занимались домашней работой и отдыхали после трудового дня. Под ней нередко был шкафчик с инструментами для мужских работ. Женщине сидеть на пороговой лавке считалось неприличным. На боковой лавке в задней части избы они отдыхали днем.

На лавке у входа работал и отдыхал хозяин, напротив входа – красная, парадная лавка, между ними – лавка для прях. На полках хозяин хранил инструмент, а хозяйка – пряжу, веретена, иглы и прочее. На ночь дети забирались на полати, взрослые же располагались на лавках, на полу, старики – на печи. От двери до боковой стены избы была устроена широкая лавка с крышкой, забранная внизу досками, – так называемый «коник». Верхняя доска нередко вырезалась сверху в форме конской головы – отсюда, видимо, и название лавки. На ней мужчины обычно занимались хозяйственными работами, на лавке хозяин и спал. В мужском углу висела сбруя, одежда

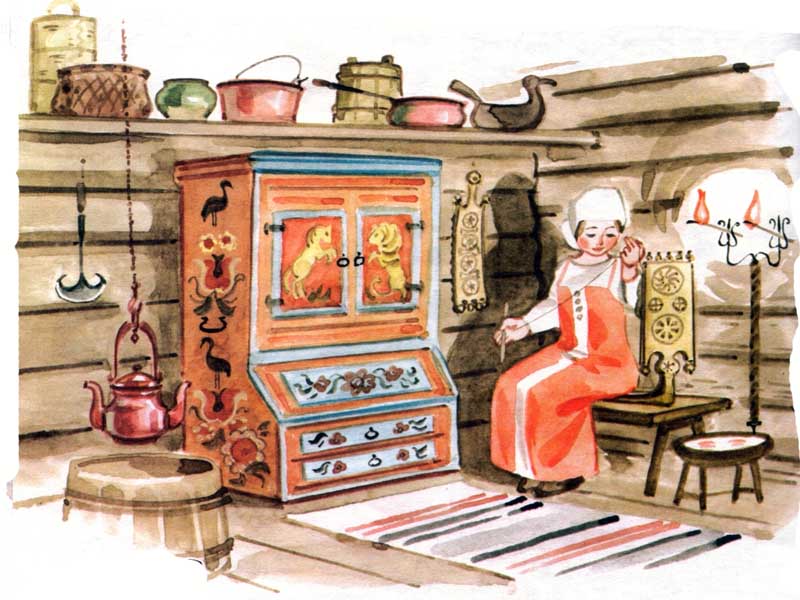

4. Встроенные конструкции и мебель в крестьянском интерьереМебели в избе было немного, да и разнообразием она не отличалась – стол, лавки, скамьи, посудные полки, сундуки

Под одной шляпой четыре брата стоят. (Стол)

В красном углу под божницей – место для обеденного стола. Удлиненная, сделанная из хорошо обструганных и подогнанных досок крышка стола – столешница – покоится на массивных точеных ножках, которые установлены на полозья. Полозья позволяли легко передвигать стол по избе. Его ставили к печи, кода выпекали хлеб, перемещали во время мытья пола и стен.

«Белая» изба более красочна. Посудный шкаф расписан цветочными мотивами. По обычаю в красном углу под божницей, украшенной вышитым полотенцем, стоял обеденный стол. Он традиционной формы. Широкая дубовая столешница не окрашена, остальные детали стола красного или темно – зеленого цветов, подстолье расписано фигурками зверей и птиц.

К столу относились с уважением и называли «Божьей ладонью», именно поэтому нельзя было бить по столу, влезать на него детям. Непременным элементом всех крестьянских праздников и торжеств являлось застолье (за столом). Семья собиралась вокруг стола, как бы показывая этим свое единство. За столом вся семья «трапезничала» - принимала пищу. Стол обычно накрывался скатертью. На столе всегда стояла солонка, и лежал каравай хлеба: соль и хлеб были символами благополучия и достатка семьи. Большая крестьянская семья за столом рассаживалась согласно обычаю. Почетное место во главе стола занимал отец – «большак». Справа от хозяина на лавке сидели сыновья. Левая лавка была для женской половины семейства. Хозяйка к столу присаживалась редко, да и то с краю лавки. Она хлопотала у печи, подавала на стол еду. Дочери ей помогали. Усевшись за стол, все ждали, когда хозяин скомандует: «С Богом, начали», и только после этого начинали есть. За столом нельзя было громко разговаривать, смеяться, стучать по столу, вертеться, спорить. Родители говорили, что от этого слетятся к столу голодные «злыдни» - уродливые человечки, принесут голод, нищету и болезни.

Особенно почтенно крестьяне относились к хлебу. Хозяин отрезал от каравая и раздавал каждому его долю хлеба. Ломать хлеб было не принято. Если хлеб падал на пол, его поднимали, целовали, просили у него прощения.

Соль тоже почитали. Ее подавали к столу в красивых плетеных или деревянных «солонцах».

Гостеприимство было правилом русской жизни, обычаем, который русские люди соблюдают до сих пор. «Хлеб да соль», - так приветствуют хозяев люди, вошедшие в дом во время принятия пищи.

Большое место считалось почётным, и предлагалось важным гостям. Гость должен был ритуально отказываться от места. Священнослужители садились на большое место, не отказываясь. Последнее место за кривым столом называлось полатный брус, так как располагалось под потолочным брусом, на который укладывали полати. В былинах богатыри на княжеских пирах садились обычно на полатный брус, а затем уже пересаживались на более почётные места, исходя из своих подвигов.

Место в красном углу, в центре стола, под иконами, было самым почетным. Здесь сидели хозяин, самые уважаемые гости, священник. Если гость без приглашения хозяина прошел и сел в красный угол — это считалось грубейшим нарушением этикета.

Следующая по значимости сторона стола – правая от хозяина и ближайшие к нему места справа и слева. Это «мужская лавка». Здесь рассаживались по старшинству мужчины семьи вдоль правой стены дома к его выходу. Чем старше мужчина, тем ближе он сидит к хозяину дома.

А на «нижнем» конце стола на «женской лавке», идущей вдоль фронтона дома садились женщины и дети.

Хозяйка дома размещалась напротив мужа со стороны печи на приставной скамье. Так было удобнее подавать еду и устраивать обед.

Во время свадьбы новобрачные также сидели под образами в красном углу.

Для гостей была своя – гостевая лавка. Она расположена у окна. До сих пор есть такой обычай в некоторых районах усаживать гостей у окна.

Такое расположение членов семьи за столом показывает модель социальных отношений внутри русской семьи.

Стол в избе стоял на постоянном месте. Если дом продавали, то его продавали обязательно вместе со столом!

«Стол – это то же, что в алтаре престол», а поэтому сидеть за столом и вести себя нужно так, как в церкви. Не разрешалось на обеденном столе располагать посторонние предметы, потому что это место самого Бога.

Стол устанавливался обязательно вдоль половиц, т.е. узкая сторона стола была направлена к западной стене избы. Это очень важно, т.к. направлению «продольное – поперечное» в русской культуре придавался особый смысл. Продольное имело «положительный» заряд, а поперечное – «отрицательный». Поэтому все предметы в доме старались уложить в продольном направлении.

Полати

Около печи укрепляли деревянный настил – полати. На полатях спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на все происходящее в избе. Иногда их делали над низкими дверьми. Полати и лежанку закрывают цветные занавеси из льняной клетчатины.

Лубяная колыбелька (зыбка)

На гибкой жерди – очепе – висит лубяная колыбелька (зыбка) под домотканым пологом. Обычно крестьянка, качая зыбку за петлю ногой, выполняла какую – либо работу, пряла, шила, вышивала. Про такую зыбку на очепе в народе сложена загадка: «Без рук, без ног, а кланяется».

«Коробейки» - лубяные сундучки

В старину в каждой крестьянской семье были коробейки – лубяные сундучки с закругленными углами. В них хранили семейные ценности, одежду, приданое. «Дочку в колыбельку, приданое в коробейку».

Они являлись неотъемлемой частью интерьера крестьянской избы. Самые древние из них представляли собой простой деревянный ящик со скобами (ручками) и плоской крышкой, обычно оснащенной нутряным замком и скованный для прочности железом. В них хранили праздничную одежду, холсты, вышитые изделия и другое. Мастерили их из дерева, обивали для прочности железными полосами. Сколько дочерей на выданье – столько и сундуков. Здесь жили девушки – невесты на выданье. Чем больше достаток в семье, тем и сундуков в избе больше. Мастерили их из дерева, обивали для прочности железными полосами.

Если в крестьянской семье росла девочка, то с малых лет в отдельном сундуке ей собирали приданое. Вместе с этим сундуком она и переезжала после свадьбы в дом мужа

Лавки. Скамьи, полавошники

ЛАВКИ из дерева традиционно выполняли две роли. Прежде всего, они были подспорьем в хозяйственных делах, помогали выполнять свое ремесло. Вторая роль – эстетическая. Украшенные разнообразными узорами лавочки ставились вдоль стен обширных помещений. В русской избе лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сиденья, спанья, хранения хозяйственных мелочей. Каждая лавка имела свое название.

Лавка около печки называлась кутной, так как располагалась в бабьем куте. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугуны, укладывали испеченный хлеб.

Судная лавка шла от печи до передней стены дома. Эта лавка была выше остальных. Под ней были раздвижные дверцы или занавеска, за которыми располагались полки с посудой.

Долгая лавка – лавка, отличающаяся от других своей длиной. Она тянулась либо от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома, либо от красного угла вдоль стены фасада. По традиции она считалась женским местом, где занимались прядением, вязанием, шитьем. Мужскую лавку называли коником, как и рабочее место крестьянина. Она была короткая и широкая, имела форму ящика с откидной плоской крышкой или задвижными дверцами, где хранился рабочий инструмент.

В русском быту для сидения или спанья использовали также СКАМЬИ. В отличие от лавки, которая прикреплялась к стене, скамья была переносной. Ее можно было в случае нехватки спального места поставить вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для постели, или поставить к столу.

Под потолком шли ПОЛАВОШНИКИ, на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил – ПОЛАТИ. На полатях спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на все происходящее в избе.

Посуду хранили в ПОСТАВЦАХ: это были столбы с многочисленными полками между ними. На нижних полках, более широких, хранили массивную посуду, на верхние, более узкие, ставили мелкую посуду. Для хранения отдельной посуды служил ПОСУДНИК – деревянная полка или открытый шкафчик. Посудник мог иметь форму замкнутой рамы или быть открытым сверху, нередко его боковые стенки украшали резьбой или имели фигурные формы. Как правило, посудник находился над судной лавкой, под рукой хозяйки. (12)

Особенно тщательно убиралась изба к праздникам: женщины мыли с песком и скоблили добела большими ножами – «кесарями»- потолок, стены, полки, полати. Русский крестьянин не белил и не оклеивал стены – не прятал природную красоту дерева.

5. Текстиль в интерьере русской избыСкатерть на столе в русской традиции

Скатерть на столе в русской традиции тоже имела очень глубокий смысл и составляет единое целое со столом. Выражение «стол да скатерть» символизировало гостеприимство, хлебосольство. Иногда скатерть называлась «хлебосолкой» или «самобранкой». Свадебные скатерти хранили как особую реликвию. Скатертью покрывали стол не всегда, а в особых случаях. Но в Карелии, например, скатерть должна была быть всегда на столе. На свадебный пир скатерть брали особую и стелили ее изнанкой вверх (от порчи). Скатерть могли расстилать на земле во время поминок, ведь скатерть – это «дорога», связь между миром космическим и миром человека, недаром до нас дошло выражение «скатертью – дорога».

За обеденным столом собирались семьей, крестились перед едой и читали молитву. Ели чинно, вставать во время еды было нельзя. Глава семьи – мужчина- начинал трапезу. Он разрезал еду на куски, резал хлеб. Женщина обслуживала всех за столом, подавала еду. Трапеза была длинная, неторопливая, долгая.

Занавеска или занавесь?

Изначально занавеска на Руси представляла собой короткое полотнище ткани для занавешивания дверного проема из избы в горницу при пятистенке, из избы в прирубы, в клети. Занавесками украшались спинки кроватей и иконы в божнице (красный угол).

Для занавесок использовались преимущественно ткани фабричного производства, в первую очередь ситец, но могли применять и ткани домашнего изготовления белого цвета, орнаментированные вышивкой или набивным рисунком. Занавески вошли в русский крестьянский быт во второй половине XIX—начале XX в. Привычные нам занавески на окна стали использовать лишь в 20—30-е гг. ХХ века, когда стали исчезать из обихода ставни.

Особую роль в русской избе играла занавесь кутная, которая отделяла пространство избы между устьем русской печи и противоположной стеной, где шли женские работы, - пространство, известное нам как бабий кут.

Угол отделялся от остального пространства избы грядкой, под которой подвешивалась кутная занавеска, а порой и дощатой перегородкой. В бабьем углу находились ручные жернова, судная лавка с посудой, надблюдники. В местах, где в избах не получила развития деревянная переборка, занавесь кутная стала важным элементом убранства жилища: неслучайно такое пристальное внимание со стороны хозяек домов всегда заслуживал ее декор. Такого рода занавеси были распространены по всей России. Термин “занавесь кутная” употреблялся в северных губерниях Европейской России.

Домотканина была разнообразной по качеству обработки нити (могли использовать и грубую нить, и тончайшую, наилучшей выделки) и по способу украшения самой ткани: это и просто крашенина синего цвета, и набойка (мелкий стилизованный растительный, геометрический орнамент, более крупные отпечатки изображений птиц и пр.), и пестрядь, как скромных темных тонов, так и ярких, и браный холст (плотный или прозрачно-узорный).

Занавеси из браного холста были распространены в Новгородской губернии. По верхнему и нижнему краям они украшались полосами вышивки красной нитью по белому фону в технике креста. В вышивке наиболее часто использовались традиционные изображения пав, деревьев, стилизованных человеческих фигур.

Позднее в вышивке распространились растительные мотивы и стилизованные изображения цветов в технике «тамбур» по красному ситцу. Нижняя часть занавесей из разных видов материала могла быть украшена фестонами из той же ткани, а также оторочена другой тканью, кружевом, вязанным на спицах. Боковое полотнище занавеси делалось короче остальных, чтобы приходиться нижним краем над лавкой и чтобы сама занавесь доходила до стены вплотную.

Ткацкий стан – кросно

Ближе к окну близ стола, на зиму, помещали ткацкий стан, Без этого несложного, но очень мудрого приспособления была немыслима жизнь крестьянской семьи: ведь все от мала до велика носили домотканую одежду. Обычно ткацкий станок входил в приданое невесты.

Значительное место в избе занимал деревянный ткацкий стан – кросно, на нем женщины ткали. Его отдельные детали нередко украшались круглыми розетками – знаками солнца, а также скульптурными изображениями коней

Прялка

Прялка была постоянной принадлежностью быта русской женщины – с юности и до глубокой старости. В ее художественное оформление вложено много душевного тепла. Очень часто прялку делал мастер для своей невесты. И тогда в украшение этого предмета вкладывались не только мастерство и талант, но и мечты о прекрасном, на которые способна юность.

По конструкции прялки можно разделить на сплошные корневые, сделанные целиком из корневища и ствола дерева, и составные – это гребень с донцем.

В 19 веке получило повсеместное распространение прялка с колесом, где скручивание нити производилось механически. Поэтому её называли «самопряхой». Делали самопряху из деталей, выточенных на токарном станке, и нигде не украшали резным узором».

Особой гордостью хозяек были прялки: точеные, резные, расписные, которые обычно ставили на видное место. Прялки были не только орудием труда, но и украшением жилища. Считалось, что узоры на прялках оберегают жилище от сглаза и лихих людей.

На лавке, где пряли женщины, стояли массивные прялки. Деревенские мастера делали их из части дерева с корневищем, украшали резьбой. Местные названия прялок из корня – «копанки», «керенки», «корневухи». Избы, где печь – налево, а лавки, сидя на которых «к свету» удобно прясть, - направо, назывались «пряхами». Если порядок нарушался, избу называли «непряхой».

ВЕРЕТЕНО. Приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших средств производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в острие к верхнему концу и утолщённая к нижней трети.

Особой гордостью хозяек были точеные, резные и расписные прялки, которые обычно ставили на видное место: они служили не только орудием труда, но и украшением жилища.

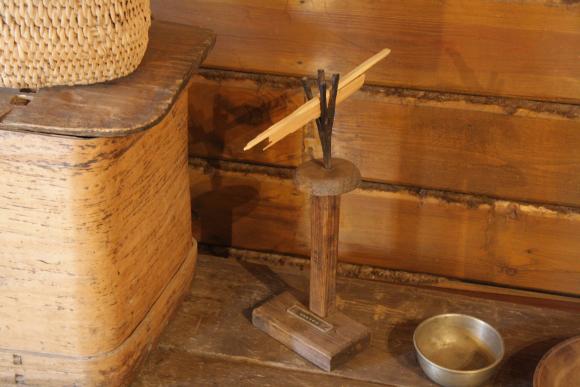

Светец

Дом освещали светцами с горящей лучиной, под которые ставили ящик с песком или корыто с водой. В плошки — плоские чашечки с загнутым краем и ручкой — вставляли фитиль и наливали масло.

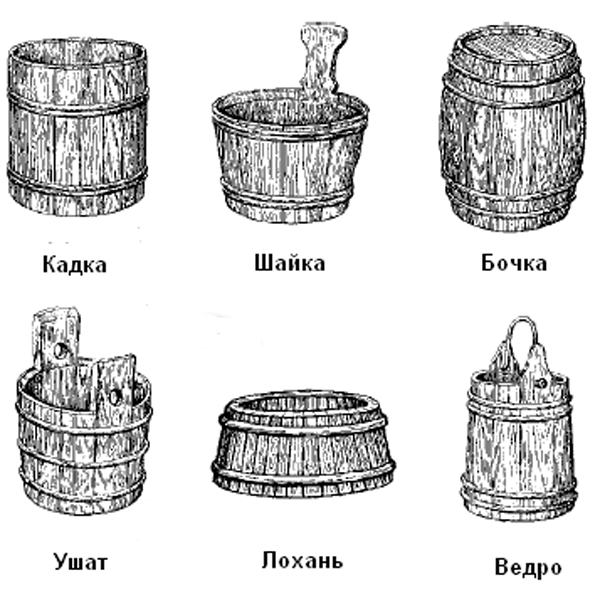

В крестьянской избе было много посуды: глиняные горшки и латки (низкие плоские миски), кринки для хранения молока, разных размеров чугуны, ендовы и братины для кваса. Использовали в хозяйстве разные бочки, кадки, чаны, ушаты, лохани, шайки.

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, в берестяных туесах. Использовались также плетеные изделия – лукошки, короба

В крестьянской избе было много посуды: глиняные горшки и латки (низкие плоские миски), кринки для хранения молока, разных размеров чугуны, ендовы и братины для кваса. Использовали в хозяйстве разные бочки, кадки, чаны, ушаты, лохани, шайки.

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, в берестяных туесах. Использовались также плетеные изделия – лукошки, короба.

Печная утварь

Около печи хранили необходимую утварь — рогатые ухваты для горшков, чапельник для сковород, деревянную лопату для хлеба, кочергу.

ЧАПЕЛЬНИК. Съёмная ручка-держатель для сковород

УХВАТ. Приспособление для подхватывания в печи горшков, чугунов. Железное полукольцо в виде двух рогов на длинной рукояти.

КОЧЕРГА. Железный прут с загнутым концом для перемешивания топлива в печи

![]()

Рукомойники

В доме обычно было два рукомойника: подвесной для ежедневного мытья рук и баран с двумя носиками для умывания ромашковой водой. Говорили: «Встану рано, пойду к барану, большому носу, глиняной голове!»

Деревянные сосуды и утварь

Очень большое место в быту крестьянина занимала береста. Из нее плели ступни (лапти), корзины, лопатошники для точильных брусков, детские игрушки и т. д. Лапти являлись недолговечной обувью и обычно снашивались за 5-10 дней. Это отразилось в пословице «В дорогу идти, пятеро лапти сплести».

Особое внимание придавалось убранству стола. Центральное место на нем всегда занимала солоница. Ее плели из бересты или из корней, но чаще резали из дерева. Вырезали в виде утицы, потому что ее считали покровительницей дома, семьи. На скатерть свадебного стола солоницу – утицу ставили первой.

Традиции изготовления русской деревянной посуды складывались на протяжении многих столетий. Наиболее архаичная форма русской деревянной посуды – долблено - резаная. В её суровом, «холодном» облике как бы отражались основные черты русского характера: неторопливость, мужественность, хладнокровие, поэтичность. Каждый предмет крестьянин изготавливал сам от начала до конца, поэтому в художественных традициях русской деревни не могло быть однообразия

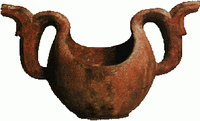

ЕНДОВА. Старинный сосуд для вина, пива, меда в виде широкой чаши с носиком или рыльцем. Известный с времён Древней Руси

Ковш – конюх. Одноручный сосуд, с рукоятью, для черпанья жидкостей, для питья. Украшен тремя конскими головами.

Ковш – скопкарь. Деревянный ковш с двумя рукоятями, имеющий форму ладьи или водоплавающей птицы.

КОВШ. Сосуд для питья и разлива браги, кваса и мёда, широко распространённый на Руси с древности вплоть до середины 19 в.

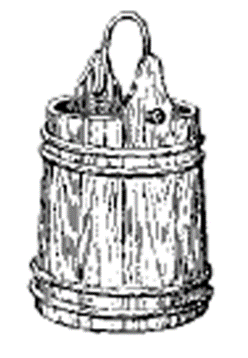

УШАТ. Деревянная кадка с двумя выступающими друг против друга боковыми дощечками - ушами, с прорезанными в них круглыми отверстиями.

КОРОБ. Изделие из луба, бересты, лучины и т. п., служащее для укладки и переноски разных предметов

БУРАК. Цилиндрический сосуд из бересты с деревянным дном и крышкой.

Корыто и сечка. Для рубки капусты, тыквы и др. продуктов.

Утварь из металла

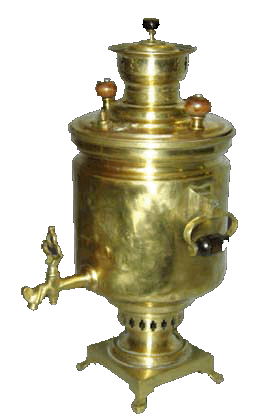

Самовар

Буквальное значение слова «самовар» - «сам варит» (т. е. кипятит). Появление самовара в 18 веке в России обусловлено широким распространением чая. Конструкция самовара была простой: корпус с ручками, внутри жаровая труба для углей на массивном, но пустотелом основании с решеткой и поддувалом. Помещенный в трубу горячий уголь, продолжал гореть на решетке в потоке воздуха, поступающего в отверстия основания. Воздух, нагреваясь, поднимался вверх по трубе, отдавая тепло воде в самоваре. Для увеличения тяги на жаровую трубу ставили жестяную трубу.

Самовар стал символом русского гостеприимства, радушия, семейного уюта. Наличие самовара в доме считалось признаком материального достатка. В русскую деревню самовар стал проникать с середины 19 века. Его нередко преподносили в подарок молодоженам. Высоко ценились и «музыкальные» качества самовара. Закипая, он начинал «петь», и эта «песня» создавала особую атмосферу уюта. Про него сложены песни, пословицы, поговорки: «Самовар кипит – уходить не велит», «Попей чайку – разгони тоску» т. д.

ЧУГУНОК. Металлический горшок. Незаменим для приготовления пищи в русской печи.

СТУПКА. Тяжёлый металлический, деревянный или каменный сосуд, в котором толкут зерно.

Глиняная посуда

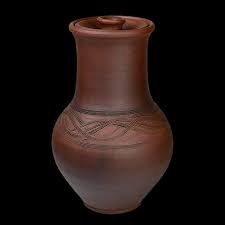

ГОРШОК. Округлый сосуд из обожженной глины для приготовления пищи, хранения жидких и сыпучих продуктов

КРИНКА. Высокий глиняный сосуд для молока. Расширяющийся книзу удлинённый глиняный горшок для молока.

Жилище крестьянина было приспособлено к его образу жизни. Обстановка была скромная, строгая, все на своих местах, все для пользы дела.

В избе не просто можно окунуться в историю русского дома, но и поучиться у наших предков ведению домашнего хозяйства – разумному и красивому, радующему душу и глаз, жизни в гармонии и с природой, и со своей совестью. Бережное отношение к своей старине, к своей истории делает человека более душевным. Поэтому необходимо хранить память и уважение к труду наших предков, их трудовым традициям, обычаям, уважение к ним.

Результаты исследования

Трудность работы заключалась в том, что все сведения имеют историческую давность, эти сведения разбросаны. Исследовательская деятельность по изучению интерьера избы предоставила мне возможность получить необходимые знания по истории родного края, я ознакомилась с историко-культурным наследием села. Эта работа, я надеюсь, поможет духовно – нравственному воспитанию учащихся моей школы, привития патриотизма, любви к своему селу, народу, стране в целом.

Исследовательская деятельность способствовала развитию моей индивидуальности, интеллекта и творческих способностей

IV. Информационные источникиЛитература:

1. Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2004.

2. Бузин В.С. Этнография русских. – СПб.: Издательство Санкт- Петербургского университета, 2007

2. Заручевская Е. Б. Про крестьянские хоромы. Книга для детей. – М., 2014.

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: «А ТЕМП», 2004.- 944 стр.

5. Пермиловская А.Б. Крестьянский дом в культуре Русского Севера. – Архангельск, 2005.

6. Русские. Серия «Народы и культуры». – М.: Наука, 2005. (Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо – Маклая РАН)

7. Соболев А.А. Мудрость предков. Русские двор, дом, сад. – Архангельск, 2005.

8. Суханова М. А. Дом как модель мира// Дом человека. Материалы межвузовской конференции– СПб., 1998.

Александрова Л. Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2004.

9. Терещенко А.В. История культуры русского народа / А.В.Терещенко. – М.: Эксмо, 2007. – 736 с.1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. – Л.: Наука, 1983 (Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо – Маклая)

Сайты:

10. hthttp://images.yandex.ru

11.https://weekend.rambler.ru/read/40134244/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

12. https://lavanda.life/biblioteka/poznavatelnoe/118-krestyanskaya-mebel-i-utvar.html

13. https://pandia.ru/text/78/259/97976.php

14. http://rodnaya-tropinka.ru/russkaya-izba/

15. https://trojden.com/books/russian-history/russian-history-10-class-part-1-danilov-2013/17

V. ПриложенияПриложение №1. «РУССКАЯ ИЗБА: МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ» (народные приметы и поверья)

• Вечером мусор не выбрасывай: могут обворовать

В один день двумя вениками не мети: богатство разметёшь

• Вымыл руки — вытри, но не стряхивай воду, не плоди чертей.

• Выпал кирпич из печи — добра не жди.

Грибы на стене растут — к богатству.

• Двоим в одно время в зеркало смотреть нельзя: одного и того же человека полюбят и страдать будут

• Если в доме ругаются, то цветы гибнут

• Залетела бабочка в дом — выпусти, а то будет несчастье.

• Здороваться и прощаться на пороге — к ссоре.

Когда в доме подметаешь, мети не к порогу, а от порога, не то все богатство выметешь

• Не сиди, девица, на подоконнике — замуж не выйдешь.

• Не сиди на пороге — заболеешь.

• Незваного гостя берегись.

• Нельзя, чтобы за столом было тринадцать человек.

• Ножик туп — хозяин глуп, скатерть черна — хозяйка глупа.

• Хлебные крошки со стола стряхиваешь — денег не будет и замуж выйдешь за лысого

Приложение №2 «Славянская крестьянская утварь»

| № | Толкование названия утвари | репродукция |

| 1 | КОРОМЫСЛО – толстая изогнутая дугой деревянная палка с крючками или выемками на концах. Предназначалось для носки ведер с водой на плечах. Считалось, что сила у человека есть до тех пор, пока он может носить воду в ведрах на коромысле. |

|

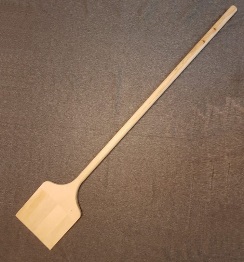

| 2 | ВАЛЁК – массивный, изогнутый кверху деревянный брусок с короткой рукояткой – служил не только для обмолота льна, но и для выколачивания белья во время стирки и полоскания, а также для беления готового холста. Изготавливали вальки чаще всего из липы или березы и украшали трехгранно - выемчатой резьбой и росписью. |

|

| 3 | РУБЕЛЬ – предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Он представлял собой пластину из дерева твердых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне нарезались поперечные скругленные рубцы, вторая оставалась гладкой и иногда украшалась затейливой резьбой. Отжатое вручную белье наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным. Отсюда пословица: «Не мытьем, а катанием». Изготавливался рубель из древесины твердых лиственных пород: дуба, клена, бука, березы, рябины. Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь горошинки или другие мелкие предметы, чтобы они гремели при раскатывании. |

|

| 4 | БОЧКИ в старину были самым обыкновенным вместилищем и жидкостей, и сыпучих тел, например: хлебного зерна, муки, льна, рыбы, мяса сушеного, поскони и разного мелкого товара. |

|

| 5 | КАДКИ. Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Это делалось для того, чтобы соления и мочения всегда находились в рассоле, не всплывали на поверхность. Крышка берегла продукты от пыли. У кружка и крышки имелись небольшие ручки. |

|

| 6 | УШАТ – деревянная емкость с двумя ручками. Применялся для наполнения и ношения жидкости. Ушат использовался для разных целей. В древности во время праздника в них подавали вино. В повседневной жизни в ушатах держали воду, запаривали веники для бани. |

|

| 7 | ЛОХАНЬ - круглая или продолговатая деревянная посудина с невысокими краями, предназначенная для различных хозяйственных надобностей: для стирки белья, мытья посуды, сливания воды. |

|

| 8 | ШАЙКА – тот же ушат, но предназначенный для мытья в бане. |

|

| 9 | Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на 200-300 г каши до огромного горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды. Форма горшка не менялась во все время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи. Они редко украшались орнаментом. В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если он давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов. |

|

| 10 | БЛЮДО. Оно было обычно круглой или овальной формы, неглубоким, на невысоком поддоне, с широкими краями. В крестьянском быту были распространены главным образов деревянные блюда. Блюда, предназначенные для праздничных дней, украшались росписью. На них изображались растительные побеги, мелкие геометрические фигуры, фантастические животные и птицы, рыбы и коньки. Блюдо использовалось как в повседневном, так и в праздничном обиходе. В будни на блюде подавалась рыба, мясо, каша, капуста, огурцы и другие "густые" кушанья, съедавшиеся после похлебки или щей. В праздничные дни помимо мяса и рыбы на блюде подавались блины, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, конфеты и прочие сладости. Кроме того, существовал обычай подносить на блюде гостям чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой или пивом. |

|

| 11 | Для питья хмельных напитков пользовались ЧАРКОЙ. Она представляет собой небольшой сосуд круглой формы, имеющий ножку и плоское дно, иногда могла быть ручка и крышка. Чарки обычно расписывались или украшались резьбой. Этот сосуд употреблялся как индивидуальная посуда для питья браги, пива, хмельного меда, а позднее - вина и водки в праздничные дни. Чарку чаще всего использовали в свадебном обряде. Чарку с вином предлагал новобрачным священник после венчания. По очереди они отпивали из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж бросал чарку под ноги и топтал ее одновременно с женой, приговаривая: "Пусть так под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут посевать между нами раздор и нелюбовь". Считалось, что кто из супругов первым наступит на нее, тот и будет главенствовать в семье. Первую чарку с водкой хозяин подносил на свадебном пиру колдуну, которого приглашали на свадьбу в качестве почетного гостя, чтобы избавить молодых от порчи. Вторую чарку колдун просил сам и лишь после этого начинал защищать новобрачных от недобрых сил. |

|

| 12 | ЕНДОВА – деревянная или металлическая чаша в виде ладьи с носиком для слива. Использовалась для разлива напитков на пирах. Ендова была разных размеров: от вмещавших ведро пива, браги, медовухи или вина до совершенно маленьких. Металлические ендовы украшались редко, так как они не ставились на стол. Хозяйка лишь подносила их к столу, разливая напитки по чаркам и кубкам, и сразу уносила. Деревянные же были очень нарядные. Любимыми узорами были розетки, веточки с листиками и завитками, ромбики, птицы. Ручку делали в виде головы коня. Сама форма ендовы напоминала птицу. Так в украшении использовалась традиционную символику. Деревянную ендову ставили на середину праздничного стола. Она считалась застольной посудой. |

|

| 13 | КУВШИН – сосуд для жидкости с ручкой и носиком. Похож на чайник, но обычно выше. Делался из глины. |

|

| 14 | КРИНКА – глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью кринки является высокое и широкое горлышко, диаметр коорого рассчитан на обхват его рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняло свежесть, а при прокисании давало толстый слой сметаны. |

|

| 15 | КАШНИК – горшок с ручкой для приготовления и подачи на стол каши. |

|

| 16 | КОРЧАГА – это глиняный сосуд больших размеров, имевший самое разнообразное назначение: использовался для нагревания воды, варки пива и кваса, браги, кипячения белья. В корчагу пиво, квас, воду вливали через отверстие в тулове, расположенном около донца. Его обычно затыкали пробкой. Корчага, как правило, не имела крышки.

Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело - это предметы, связанные с очагом и печью. |

|

| 17 | КОЧЕРГА - это короткий толстый железный прут с загнутым концом, который служил для размешивания углей в печи и сгребания жара. |

|

| 18 | УХВАТ ИЛИ РОГАЧ – длинная палка с металлической вилкой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь горшки, чугуны. Обычно ухватов в избе было несколько, они были разного размера, для больших и маленьких горшков, и с ручками разной длины. С ухватом имели дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи было женским делом. Иногда ухват использовали и как орудие нападения и обороны. Также ухват использовали в обрядах. Когда роженицу необходимо было защитить от нечистой силы, ставили ухват рогами к печи. Выходя из избы, она брала его с собой в качестве посоха. Существовала примета: чтобы при уходе из дома хозяина не ушел из дома домовой, необходимо было загородить печь ухватом или закрыть печной заслонкой. Когда выносили из дома покойника, на то место, где он лежал, укладывали ухват, чтобы защитить дом от смерти. На святках из ухвата и надетого на него горшка делалась голова быка или лошади, туловище изображал человек. Придя на святочное гуляние, быка «продавали», то есть ударяли по его голове топором, чтобы горшок разбился. |

|

| 19 | ПОМЕЛО представляет собой длинную деревянную рукоять, к концу которой привязывались сосновые, можжевеловые ветки, солома, мочало или тряпка. |

|

| 20 | При помощи ХЛЕБНОЙ ЛОПАТЫ в печь сажали хлеба и пироги, а также вынимали их оттуда. Вся эта утварь участвовала в тех или иных обрядовых действиях. |

|

| 21 | СТУПА – сосуд, в котором размалывают или измельчают что-либо при помощи песта, деревянного или металлического стержня с круглой рабочей частью. Также в ступах растирали и смешивали вещества. Ступы имели разную форму: от небольшой миски до высоких, более метра в высоту, ступ для размалывания зерна. Название произошло от слова ступать – переставлять ногу с места на место. В русских деревнях в повседневном хозяйственном быту использовали в основном деревянные ступки. Металлические ступки были распространены в городах и в богатых семьях крестьян Русского Севера. |

|

| 22 | РЕШЕТО И СИТО – утварь для просеивания муки, состоящая из широкого обруча и натянутой на него с одной стороны сетки. Решето отличалось от сита более крупными отверстиями в сетке. Его использовали для сортировки муки, привезенной с деревенской мельницы. Через него отсеивалась мука более крупного помола, через сито - более мелкая. В крестьянском доме сито использовалось и как тара для хранения ягод и фруктов. Решето использовали в ритуалах как вместилище даров и чудес, в народной медицине в роли оберега, в гаданиях в роли оракула. Воду, пролитую через решето, наделяли целебными свойствами, омывали ею ребенка, домашних животных в лечебных целях. |

|

| 23 | КОРЫТО – открытая продолговатая емкость. Изготавливалось из половинки целого бревна, выдалбливалось с плоской стороны. Корыто в хозяйстве пригождалось для всего и имело самое разнообразное назначение: для сбора урожая яблок, капусты и других плодов, для заготовки солений, для стирки, купания, остуживания пива, для замеса теста и кормления скота. В перевернутом виде использовали как большую крышку. Зимой дети катались на нем с горок, как в санках. Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, берестяных туесах и бураках. В ходу были плетеные изделия – лукошки, корзины, короба из лыка и прутьев. |

|

| 24 | ТУЕС (УРАК) – короб цилиндрической формы с крышкой и ручкой-дужкой, изготовленный из бересты или луба. Туеса различались по своему назначению: для жидкости и для сыпучих предметов. Для изготовления туеса для жидкости брали сколотень, то есть бересту, снятую с дерева целиком, без разреза. Под сыпучие продукты туес делали из пластовой бересты. Различались они и по форме: круглые, квадратные, треугольные, овальные. Туеса разной формы и размера были у каждой хозяйки, и у каждого было свое предназначение. В одних хорошо сохранялась и защищалась от влаги соль. В других держали молоко, масло, сметану, творог. В них наливали мед, подсолнечное, конопляное и льняное масло; воду и квас. В туесах продукты долго сохранялись свежие. С берестяными туесами ходили за ягодами в лес. |

|

| 25 | Шайка |

|

| 26 | Деревянное ведро |

|