Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр "Коломна"

Дополнительная профессиональная образовательная программа

повышения квалификации педагогических работников

«Использование легкоатлетических упражнений при подготовке обучающихся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»

Практико - значимый проект на тему:

« Основы техники низкого и высокого старта. Эстафетный бег»

Выполнил: Воронов А.В.

Проверил: Буданова С.В.

Коломенский г. о.

2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………..... 3

Общие указания по обучению технике видов

легкой атлетики …………………………….…4-10

Эстафетный бег…………………………….…11-17

Заключение……………………………………….18

Список литературы................................................19

ВВЕДЕНИЕ

Легкая атлетика - один из древнейших видов спорта. Она состоит из естественных для человека упражнений: ходьбы, бега, прыжков и метаний. Систематические занятия этими видами упражнений развивают силу, быстроту, выносливость, ловкость и другие качества, необходимые человеку в его повседневной деятельности. Легкая атлетика - наиболее массовый вид спорта и самый распространенный в мире. Ни одна организация мира не объединяет такое количество стран, как Международная Любительская Легкоатлетическая Федерация (ИААФ). В настоящее время членами ИААФ являются национальные федерации легкой атлетики более двухсот стран мира (209 стран - в 1997г.). Более 40 видов легкой атлетики включены в программы олимпийских игр и чемпионатов мира. Легкая атлетика имеет многовековую историю, берущую свое начало в глубокой древности. Археологические находки - вазы, медальоны, монеты, скульптуры помогают представить сегодня, как у древних греков, а позже римлян проходили состязания, которые теперь называются легкоатлетическими. Все физические упражнения древние греки называли атлетикой и делили ее на «легкую» и «тяжелую».

К «легкой» они относили: бег, прыжки, метания и некоторые другие упражнения развивающие ловкость, быстроту, выносливость. Борьба, кулачный бой и вообще все упражнения, которые развивают силу греки относили к тяжелой атлетике. Ясно, что название «легкая атлетика» сегодня достаточно условное, ведь трудно назвать, например, марафонский бег или метание молота «легкими» физическими упражнениями.

Актуальность данной работы является тот факт, что в нашей стране тысячи начинающих легкоатлетов. А рост их спортивного мастерства во многом зависит от того, насколько правильно и успешно будут обучать их видам легкой атлетики. Двигаться к спортивным вершинам можно только при условии усвоения правильных навыков в основах техники того или иного движения на первом этапе обучения.

Цель: выявление наиболее эффективного метода для обучения эстафетного бега.

Задачи:

-Анализ литературных источников по избранной теме.

-Обучение техники низкого и высокого старта и эстафетного бега.

Общие указания по обучению технике видов легкой атлетики (Низкий и высокий старт)

Техника видов легкой атлетики постоянно изменяется. По мере развития науки о спорте и обогащения опыта тренерской работы совершенствуется наше представление об основах и деталях техники того или иного вида легкой атлетики.

Совершенствование техники видов легкой атлетики идет по пути улучшения целесообразности движений и их эффективности. В спортивной технике получает право на существование только то, что способствует достижению более высокого результата в дальности или высоте прыжка, в дальности полета снаряда, в скорости бега или ходьбы.

Спортивный результат в легкой атлетике зависит, не только от формы и ритма движения, но и от физической подготовленности. Больше того, с изменением уровня развития двигательных качеств, претерпевает изменения и форма движения.

Практика показала, что после того, как будет сформирован двигательный навык, очень трудно его перестраивать. Особенно трудно разрушаются двигательные навыки, сформированные на раннем этапе обучения. Переучивание занимающихся значительно сложнее, чем обучение вновь. Двигательный навык формируется успешно в том случае, если обучение с самого начала ведется при правильной и наиболее эффективной для спортивного результата координации движения.

Необходимость правильного выполнения движения с первых попыток его воспроизведения вынуждает проделывать упражнения достаточно медленно, с такой скоростью, чтобы можно, было контролировать правильность движения как самому занимающемуся, так и его преподавателю. При соблюдении этого условия можно с самого начала формировать правильные навыки, которые в дальнейшем будут уточняться и усложняться, получая более совершенную форму.

После того как основа техники изучаемого упражнения усвоена, целесообразно переходить к повышению скорости и интенсивности выполнения упражнения. Нарушение правильности движений будет сигналом о чрезмерном повышении интенсивности, а, следовательно, и о необходимости снизить скорость до восстановления правильной формы движения.

Обучение происходит путем приобретения занимающимися теоретических знаний техники и формирования у них соответствующих двигательных навыков.

Двигательные навыки формируются в ходе практических занятий с использованием наряду с основным видом легкой атлетики большого количества упражнений, способствующих освоению техники изучаемого вида легкой атлетики.

Во многих случаях при обучении следуют принципу от известного к неизвестному.

При обучении целесообразно следовать правилу: от простого к сложному. В беге на короткие дистанции наиболее сложным является старт и стартовое ускорение, а бег по дистанции наиболее прост по технике. И поэтому обучать всегда начинают с бега по дистанции. Более сложные элементы техники - старт и финиширование - изучаются позже.

В тех случаях, когда техника является несложной, лучше изучать ее при целостном выполнении, акцентируя вначале внимание на более важных ее частях.

При выборе путей изучения техники того или иного вида легкой атлетики нужно иметь в виду, что первоочередной задачей обучения является овладение основой техники любого упражнения.

Планируя процесс обучения, нужно учитывать особенности занимающихся, т. е. планировать не отвлеченно, а с учетом характера всей группы и каждого отдельно. Обучение должно быть доступным, ведущим от ступеньки к ступеньке в овладении техникой легкой атлетики. По мере обогащения круга двигательных навыков обучение может идти ускоренно, так как будут использоваться ранее приобретенные навыки. Большую роль в успешности обучения играет уровень физической подготовленности занимающихся. Чем выше уровень развития качеств быстроты, силы, выносливости, ловкости и др., тем быстрее будут успехи. При групповом обучении не все одинаково быстро овладевают новыми движениями. Это нужно учитывать и строить занятия таким образом, чтобы не задерживать в продвижении вперед быстрее овладевающих учебным материалом и не убивать веры в свои возможности у тех, кто медленнее схватывает новые движения. Нужно помнить, что легкое для одного может быть очень сложным для другого.

В процессе обучения успех в значительной степени зависит от разнообразия применяемых средств, методов и методических приемов. Надо помнить, что если какой-то методический прием, примененный к одному из обучающихся, дает возможность ему быстро и хорошо освоить тот или иной элемент техники, то другой обучающийся может добиться лучшего успеха, идя к намеченной цели другим путем.

Приступая к решению новой задачи обучения, возвращаются к показу и объяснению. Применяя новое специальное упражнение с целью ускорения изучения техники вида легкой атлетики, нужно упражнение показать, детально его объяснить и добиться правильного выполнения.

В каждое занятие, как правило, включаются упражнения для изучения техники, совершенствования в ней и для развития физических качеств. Наиболее целесообразной последовательностью решения этих задач является следующее: в начале, занятия, когда обучающиеся еще не утомлены, нужно изучать новые упражнения, затем совершенствовать уже изучившие ранее упражнения и в заключение выполнять работу с задачей развития тех или иных физических качеств. Развитием быстроты можно заниматься в начале тренировки, после разминки или перед совершенствованием ранее изучавшего вида.

С целью разнообразия построения занятий целесообразно переходить к изучению нового упражнения вслед за первыми успехами в становлении навыка в изучаемом упражнении. При этом нужно параллельно совершенствовать навыки в ранее изучавшем упражнении. В этом случае усвоение идет успешнее. Это связано с эмоциональными факторами, с поддержанием интереса к занятиям и закреплением сознательного отношения к процессу обучения.

Успешность обучения во многом зависит от заинтересованности обучающихся, от их сознательного подхода к выполнению каждого упражнения. На ход усвоения новых упражнений, на формирование двигательных навыков большое влияние оказывает чередование упражнений с отдыхом. Утомление вызывает напряженность и нарушение правильной координации движений, а, следовательно, увеличение срока обучения. Повторение однообразных упражнений вызывает утомление скорее, чем повторение разных упражнений с тем же объемом физической нагрузки. При длительной работе над сложным элементом техники нужно время от времени с целью активного отдыха делать перерывы для выполнения упражнений, резко отличающихся от основных.

Успешность исправления недостатков в технике зависит от правильного определения причин их возникновения. Нужно поставить правильный диагноз.

Поиски причин возникновения недостатков надо начинать с проверки представления ученика о технике упражнения. В ходе беседы можно установить, правильное ли представление об основе данного упражнения и его деталях. Если выяснится неправильность представления, то следует терпеливо разъяснить, с применением показа и рассказа, правильную технику и только после этого продолжать выполнение упражнения.

Хорошим методом уяснения ошибки является наряду с показом правильной техники утрированный показ ошибки. Контраст в показе помогает уяснить свою ошибку, а, следовательно, сделать первый шаг к ее исправлению.

В таких случаях на помощь могут прийти специальные имитационные упражнения, расчленение упражнения на части, утрирование отдельных элементов техники и другие методические приемы.

Специальные, упражнения помогают создать правильное мышечное ощущение при выполнении изучаемого элемента техники, а это, в свою очередь, облегчает овладение техникой целостного выполнения вида легкой атлетики. Использование специальных упражнений позволяет применять многократное повторение элемента техники с меньшим утомлением. Кроме того, применение большого количества специальных упражнений играет значительную роль в исправлении погрешностей в технике.

Техника бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции следует рассматривать как целостное упражнение, в котором выделяют четыре фазы: положение бегуна на старте - старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. Нередко неправильное выполнение отдельных элементов движения является препятствием к достижению высоких результатов в беге.

Низкий старт

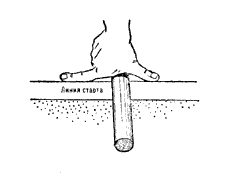

Бег на короткие дистанции начинают из положения низкого старта с использованием опорных (стартовых) колодок, что дает возможность быстрее набрать максимальную скорость. В специальной литературе рекомендуется несколько вариантов низкого старта, и чаще других - так называемый обычный старт, при котором передняя стартовая колодка устанавливается на расстоянии 1 - 1,5 стопы (30-50см) от стартовой линии, а вторая - на том же расстоянии от передней колодки. Опорная площадка передней колодки имеет угол наклона 40-45°, а задней – 50-60°. Расстояние между осями колодок обычно равно 18-20см.

Однако в последнее время многие спринтеры переднюю колодку располагают на расстоянии 2-2,25 стопы от линии старта, а вторую - на расстоянии 1-0,75 стопы от передней колодки.

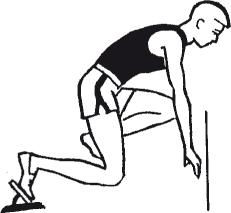

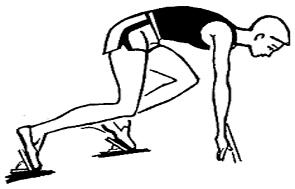

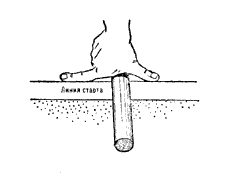

По команде «На старт!» бегун ставит ноги на переднюю и заднюю колодки, опирается на колено стоящей сзади ноги и устанавливает руки вплотную к стартовой линии. Прямые руки расставлены на ширину плеч, между большим и остальными пальцами упругий свод. Стопу на колодку следуетставить так, чтобы передняя ее часть касалась беговой дорожки - это создает лучшие условия для отталкивания в момент выстрела(рис.1а).

По команде «Внимание!» бегун плавно, но достаточно быстро поднимает таз несколько выше уровня плеч. Тяжесть тела равномерно распределяет между руками и стопой ноги, стоящей на передней колодке. Таз поднимает на 15-20см выше уровня плеч до положения, когда голени будут параллельны. Плечи выводит на несколько сантиметров вперед за линию старта

(рис. 1б).

Положение на команду «Внимание!» должно быть устойчивым.

Каждому, обучающемуся, в зависимости от его индивидуальных особенностей, телосложения, уровня координации и развития двигательных качеств, необходимо подобрать такой вариант положения на старте, который будет удобен и обеспечит наиболее эффективное начало бега. При этом необходимо соблюдать очень важное правило: углы между голенями и бедрами обеих ног должны быть более 90° - это создает благоприятные условия для быстрого начального движения при выполнении старта.

Стартовый разбег

При выполнении команды «Внимание!» спортсмен должен сосредоточиться, чтобы одновременно с выстрелом начать бег. По команде «Марш!» (выстрел), начиная беговые движения руками и одновременно отталкиваясь от колодок, он мгновенно посылает тело вперед-вверх и выбегает (но не выпрыгивает) из колодок (рис. 1в).

Некоторые бегуны после команды «Марш!» не снимают руки с дорожки, а отталкиваются от нее одновременно с толчком обеими или одной, стоящей сзади, ноги. Отталкивание руками с последующими сгибанием и расслаблением облегчает первые шаги и увеличивает скорость разбега. Это движение требует длительной специальной подготовки.

Старт и первые шаги разбега – наиболее трудные части дистанции, требующие высокой координации, силы, быстроты и умения сосредоточить все внимание на команде. Именно в выполнении этой фазы многие испытывают наибольшие затруднения – они происходят или от недостаточной физической подготовленности, или от неудачной позы на старте, либо от неправильной установки к действию.

В любом случае отталкивание от стартовых колодок должно обеспечить достаточно качественное ускорение и оптимальные по направлению приложения усилия, что достигается соответствующим расположением частей тела. Угол отталкивания при первом шаге с колодки колеблется в пределах 42-50°. Если в положении «Внимание!» таз находится низко, то при остром угле выталкивания как бы прижимает к земле, что затрудняет разбег и приводит к потере скорости. При оптимально высоком подъеме таза (около 75-80% от длины ноги) наилучшие результаты достигаются при угле выталкивания 42-45°. В момент выталкивания с передней колодки угол отклонения туловища от вертикали колеблется в пределах 72-68°.

Бедро маховой ноги должно приближаться к туловищу на угол около 30° .

На качество стартового разбега существенно влияют длина и способ выполнения первого и последующих шагов стартового разбега. Слишком короткие шаги не обеспечивают быстрого нарастания скорости, а слишком длинные приводят к «натыканию» на ногу, в результате чего снижается скорость. Длина первого шага со старта должна быть 3,5 – 4 длины стопы, вторая - 3,75-4,5 и т. Д. до 7 стоп (на 7-м шаге), после чего она увеличивается на 1/3 стопы до 8-го шага, на 2/3 стопы на 12-14-м шаге. Длина шагов может несколько изменяться в зависимости от скорости разбега. Однако в тренировке лучше придерживаться указанной разметки шагов, так как она приучает стартующего к сильному и быстрому отталкиванию. В процессе стартового разбега должно происходить постепенное нарастание длины шагов и постоянное выпрямление туловища. Стартовый разбег заканчивается на 25-30-м метре дистанции (на 13-15-м беговом шаге) – к этому моменту спринтер может достигнуть 90% от своей максимальной скорости.

Рис. 1а, б, в

Бег по дистанции

Скорость бега по дистанции во много зависит от рациональной формы движения, умения бежать без излишнего напряжения, частоты и длины шагов и уровня специальной выносливости.

Важным элементом бега является активное отталкивание (задний толчок), сочетаемое с опережающим быстрым выносом вперед-вверх сильно согнутой в колене маховой ноги.

Во время следующей за толчком фазы полета маховую ногу активно опускают вниз и выпрямляют в коленном суставе, встречая дорожку передней частью стопы, а толчковую сгибают и активно подтягивают к маховой.

Приземление - очень сложная в координационном отношении и важная часть бегового шага. При касании дорожки, следует избегать излишней закрепощенности и загребающего движения ногой, так как это отрицательно влияет на последующие фазы шага. В момент касания земли для амортизации толчка ногу слегка сгибают в колене.

Финиширование

Финишную линию следует пробегать с полной скоростью без специальных бросков или прыжков на ленточку. На последнем шаге можно наклонять туловище вперед, но это имеет значение только тогда, когда силы участвующих спортсменов в забеге равны. Правильное выполнение этого движения может обеспечить победу над равными по силе соперниками.

Особенности техники бега по виражу

Стартовые колодки располагаются у внешнего края дорожки. Это обеспечивает пробегание начала дистанции по прямой - касательной к линии внутреннего края дорожки. При беге по повороту приходится преодолевать центробежную силу. Поэтому при входе в вираж необходимо несколько наклонять туловище влево. Ступни ног при этом ставят с небольшим разворотом влево, правая рука движется больше внутрь, а левая - наружу. Выход на прямую сопровождается уменьшением наклона влево уже на последних метрах поворота 2-3 шага до начала прямой следует пробегать расслабленно, по инерции выполнить так называемый свободный ход, после чего снова бежать с максимальной скоростью до финиша.

Упражнения для совершенствования техники низкого старта

Бег с ускорением с высокого старта на 20, 30, 60м. Бег с ускорением с низкого старта с опорой на одну руку. Бег с низкого старта с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Выпрыгивание с колодок из положения глубокого приседа

без команды и по команде. Тройной прыжок с колодок с последующим бегом по инерции. Удержание положения «Внимание!» на протяжении 5,10,15с с последующим выбеганием из колодок. Выполнение стартового ускорения по команде из положения сидя, лежа, стоя спиной к направлению бега. Бег с низкого старта по отметкам, сохраняя оптимальный наклон туловища в разбеге. Первая отметка на 4 стопы

Специальные беговые упражнения

Для успешного овладения техникой бега рекомендуется начать обучение со специальных беговых упражнений. Выполнение этих упражнений помогает создать правильное мышечное ощущение изучаемого элемента, а также способствует исправлению ряда технических ошибок.

Бег прямыми ногами вперед. Упражнение направлено на правильную постановку стопы. Беговой роллинг. Продвижение вперед осуществляется перекатом с пятки на носок через прямую ногу (активная работа голеностопа) Бег с захлестыванием голени. Упражнение выполняется на передней части стопы, наклон туловища 10- 12°, работа рук как при беге, колено не выходит вперед своей проекции. Бег с высоким подниманием бедра. Угол наклона туловища вперед 10- 12°, подъем маховой ноги 90°,опорная нога упругая прямая, опускаем на пол - стопы впереди своей проекции, руки работают как при беге.

Прыжки в шаге (с ноги на ногу). Упражнение выполняется вперед вверх с быстрой сменой положения ног.

Пробегание отрезков 30- 40м с ускорением и последующим бегом по инерции. Бег по прямой 60, 80, 100м с изменением темпа бега по дистанции. Бег по повороту (почасовой и против часовой стрелки) с наклоном туловища в сторону поворота. То же с выходом на прямую. Бег по прямой с выходом в поворот.

Техника высокого старта

По правилам соревнований в легкой атлетике высокий старт дается на две команды «На старт!» и «Марш!». Высокий старт на три команды является подводящим упражнением вобучении технике стартов.

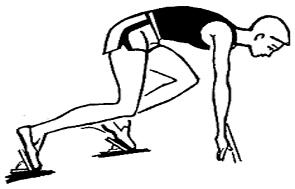

По команде: «На старт!» толчковая нога ставится к линии старта, которая входит в дистанцию, маховая - на носок (стопа - полторы от толчковой ноги на две параллельные линии), центр тяжести распределен равномерно на обе ноги, руки опущены (рис. 2а).

По команде: «Внимание!» центр тяжести переносится на впереди стоящую ногу, ноги согнуты, разноименная рука выносится вперед, плечи уходят за линию старта, взгляд устремлен вперед вниз (рис. 2б).

По команде «Марш!» начинается движение (рис. 2в).

Рис. 2а, б, в

2.9. Упражнения для совершенствования техники высокого старта

«Падающий старт». Центр тяжести переносится на переднюю часть стопы. Команда «Марш!» не подается. Бег с высоким подниманием бедра в упоре (обязательное выпрямление опорной ноги).

Упражнения для совершенствования техники финиширования

Пробегание с ходу отрезков 20, 30, 50м.

2.Пробегание с ходу отрезков 20, 30, 50м с разной скоростью и наклоном туловища за линию финиша.

3.Пробегание 100, 200м с изменениями скорости бега по дистанции, с ускорением на последних 30м и финишированием.

При обучении и совершенствовании техники выполнения отдельных элементов и упражнений в целом целесообразно придерживаться следующей последовательности:

выполнение упражнений в облегченных условиях до тех пор, пока спортсмен сможет много раз делать их без ошибок; выполнение изучаемого упражнения с большим количеством повторений (до утомления); выполнение упражнения с соревновательной интенсивностью.

Эстафетный бег.

Эстафетный бег имеет много разновидностей. Наиболее распространенным, наиболее интересным и наиболее технически трудным является эстафетный бег 4х100 м.

Сложность эстафетного бега заключается в передаче эстафетной палочки на большой скорости в ограниченной зоне передачи. Бег по дистанции ничем не отличается от обычного гладкого бега, так как наличие в руках эстафетной палочки весом 50г не отражается на технике бега и почти не требует дополнительных усилий.

Обучение технике эстафетного бега проводится в следующей последовательности:

Задача 1-я - создать представление о технике эстафетного бега.

Перед началом обучения технике передачи эстафетной палочки целесообразно рассказать о видах эстафетного бега, об общем во всех эстафетах и об особенностях каждой из них. Показать на дорожке передачу эстафетной палочки в 20-метровой зоне на максимальной скорости. Разъяснить значение четкости передачи эстафетной палочки для достижения высоких спортивных результатов.

Задача 2-я - научить технике передачи эстафетной палочки.

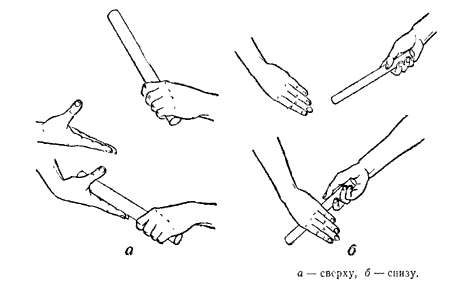

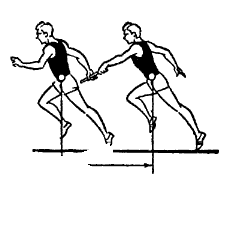

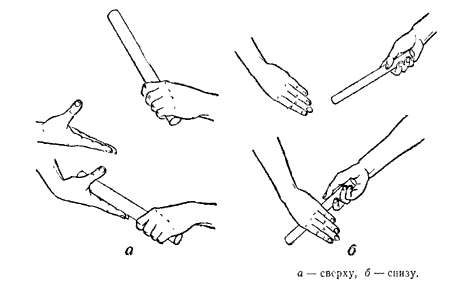

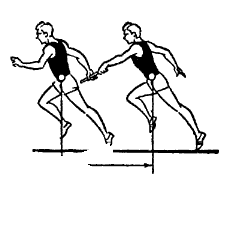

Чаще используют два основных способа передачи эстафетной палочки: передача сверху и передача снизу (рис. 3).

При групповом обучении всех занимающихся необходимо построить в две разомкнутые шеренги в одном - полутора шагах одна от другой, со смещением в левую сторону на полшага. Обучающиеся, стоящие во второй шеренге, в правой руке держат эстафетную палочку за нижний конец. По команде, стоящие в первой шеренге отводят выпрямленную левую руку для приема эстафетной палочки, а стоящие во второй шеренге, с некоторой паузой после команды или по специальной новой команде, передают эстафетную палочку с таким расчетом, чтобы тыльной частью кисти руки коснуться ладони принимающего.

Рис. 3

После передачи занимающиеся поворачиваются кругом и производят передачу, поменявшись ролями. Параллельно с изучением передачи эстафетной палочки правой рукой изучается техника передачи левой рукой, так как современная техника передачи эстафетной палочки в беге 4х100 м предусматривает передачу палочки бегуном второго этапа левой рукой.

С первого же упражнения необходимо следить, чтобы принимающий не поворачивал головы для контроля за положением руки и ходом передачи.

После того как обучающиеся освоят передачу в изложенных выше условиях, можно произвести передачу с предварительной имитацией беговой работы руками, но принимающий подает руку для приема палочки заранее, а передающий с паузой, после готовности принимающего, вкладывает эстафету в руку принимающего.

Вначале команду подает обучающий, а позже - передающий эстафетную палочку.

Затем производится передача эстафетной палочки во время движения всех занимающихся шагом; сначала по команде преподавателя, а затем по сигналу передающего. Обучающиеся после каждой передачи меняются ролями. Не будет ошибкой, если смена ролей будет производиться после нескольких передач.

Первоначальное освоение передачи в движении шагом позволяет перейти к передаче во время медленного бега и бега со средней скоростью. Только после этого следует обучать передаче эстафетной палочки в обстановке, когда принимающий начинает бег не одновременно с передающим, а после того, как передающий в предварительном разбеге подойдет к контрольной отметке, нанесенной преподавателем. Передача при этом производится по сигналу передающего. Для выполнения этого упражнения нужно провести две линии. Одна будет являться начальной линией зоны передачи, а вторая - контрольной линией для определения начала бега принимающего эстафету. В нескольких первых попытках выполнения этого упражнения, занимающиеся должны бежать медленно и производить передачу в том месте, где передающий догонит (на нужное расстояние) принимающего.

По мере освоения техники передачи можно от попытки к попытке повышать скорость бега.

3.1. Характерные ошибки и способы их исправления

Принимающие эстафету часто начинают бег с отведенной назад рукой, почти все стараются повернуть голову для контроля за передачей эстафеты, а это, в свою очередь, вызывает отклонение от нужного направления бега. Часто можно наблюдать движение руки, приготовленной для приема эстафеты. Эти движения происходят втакт с шагами и осложняют передающему вкладывание эстафеты в руку.

Передающие эстафету тоже допускают ошибки. Основными из них являются вытягивание руки с эстафетой вперед до сигнала, подаваемого для принимающего, или одновременно с ним. Это осложняет попадание эстафеты между большим и указательным пальцами руки принимающего. За этой ошибкой следуют ошибочные действия принимающего, он поворачивает голову и начинает ловить эстафетную палочку, еще больше осложняя передачу. Часто передающий поздно подает сигнал для приема эстафеты и тем самым усложняет условия передачи.

В процессе обучения при появлении этих недостатков следует, указывая на них, разъяснить правильное выполнение элементов техники передачи. Вернуться к передаче на месте с последующим переходом к передаче в ходьбе и беге. Возможно, иногда придется несколько раз возвращаться к имитации передачи.

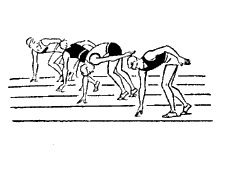

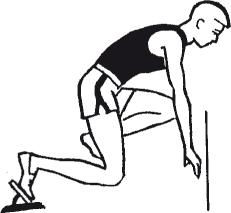

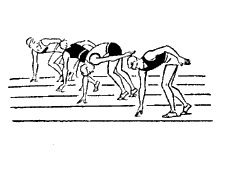

Задача 3-я - научить старту принимающего эстафетную палочку.

Наиболее выгодное положение для начала бега с задачей принять эстафетную палочку на возможно высокой скорости изображено на рис. 3. Стартующий ставит левую ногу вперед и опирается правой рукой о землю. Опустив голову вниз, он смотрит за подходом передающего к контрольной отметке. Такое положение головы на первых порах несколько затрудняет наблюдение за партнером, но зато облегчает нужные движения в момент начала бега. Большинство начинающих испытывают большую трудность в удержании направления бега по отведенной дорожке в связи с резким изменением положения головы после прекращения наблюдения за партнером. Движение головы принимающего эстафетную палочку соответствующее направлению бега, облегчает сохранение равновесия, а движение головы поперек направления бега приводит к потере этого равновесия и может явиться причиной дисквалификации команды за переход на соседнюю дорожку.

Рис 4.

Все обучающиеся повторяют старт (с нормальным положением головы) с опорой рукой на прямой дорожке, а затем из такого положения добиваются правильного направления бега по отдельной дорожке в зоне передачи эстафетной палочки, т. е. в конце или в начале поворота дорожки.

Только после того, как обучающиеся освоятся с бегом по строгому направлению около линии, разграничивающей дорожки, можно перейти к старту с наблюдением за партнером.

Начиная бег со старта из положения с опущенной головой, целесообразно несколько первых попыток выполнить с небольшим ускорением. По мере освоения движений и правильного направления бега следует постепенно увеличивать ускорение до максимального.

Наиболее частые недостатки при освоении этого элемента техники: потеря правильного направления бега и переход на соседнюю дорожку или уход от линии на середину или к противоположному краю дорожки. Первое влечет дисквалификацию команды (при помехе другой команде), а второе приводит к ухудшению условий бега партнера и снижению эффекта передачи.

При возникновении всех перечисленных недостатков необходимо возвращаться к выполнению передачи эстафеты на меньшей скорости с постепенным, от попытки к попытке, повышением ее до устранения недостатка. Часто приходится вести борьбу с нестабильностью ускорения. Начало бега с различным ускорением приводит к ранней или поздней передаче эстафеты. То и другое или снижает успех команды (ранняя передача), или приводит к полной неудаче - снятию команды с соревнования (поздняя передача, за пределами зоны).

При неустойчивости ритма нарастания скорости целесообразно осуществлять контроль над скоростью по секундомеру. Это наряду со стимулированием занимающихся к бегу с большой скоростью помогает им получить ощущение правильного ускорения при беге со старта.

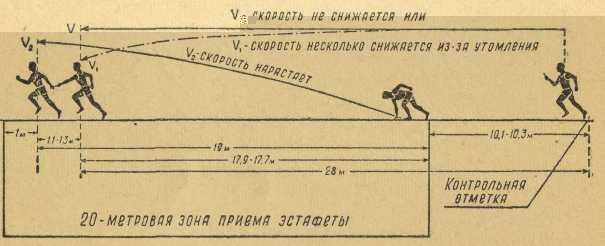

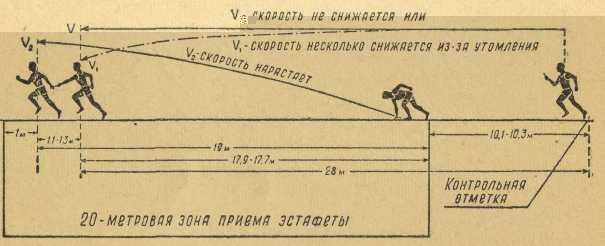

Задача 4-я - определить расстояние от начала зоны до контрольной отметки для каждой пары бегунов.

Передача эстафетной палочки должна состояться на максимальной скорости, которую бегун может развить в зоне передачи. Передающий должен приблизиться к принимающему на 1,1 -1,3м в тот момент, когда последний будет находиться в 1м от конца зоны. Следовательно, к моменту передачи принимающий пробежит 19м, а передающий в зоне

пробежит 17,7-17,9м

Рис. 5. Схема определения расстояния до контрольной отметки.

Имея эти данные, можно определить время, за которое принимающий пробежит в зоне 19м со старта. Допустим, что секундомер показал 2,8 сек. Затем нужно определить время пробегания передающим последних 20 м всей стометровой дистанции. Условно возьмем 2 сек. Путем арифметических расчетов устанавливается, что передающий при беге со скоростью 10 м/сек за 2,8 сек. пробежит 28м. Следовательно, передающий должен быть в 28м от места, в котором он передаст эстафетную палочку, когда принимающий начинает бег в зоне (рис. 4). Как же определить это место на дорожке? Для этого нужно найти разность между расстоянием, которое передающий пробежит (28 м) за то время, которое потребуется принимающему, чтобы добежать до места передачи, и расстоянием, которое передающий пробегает в зоне до передачи (17,7-17,9 м) эстафетной палочки. В данном примере эта разность будет равна 10,1 -10.3м. На таком расстоянии от начала зоны в сторону старта и будет контрольная отметка. Естественно, что чем быстрее наращивает скорость бега принимающий и чем медленнее бежит в конце дистанции передающий (в этих случаях нельзя ориентироваться на среднюю скорость бега по дистанции), тем ближе должна быть контрольная отметка, и наоборот.

В процессе совершенствования передачи постоянных пар расстояние до контрольной отметки уточняется.

В ходе обучения технике передачи эстафеты и совершенствования в этом с целью большего повторения производят передачу с пробеганием, передающим не всей дистанции, а лишь конца ее. Скорость бега передающего может быть другой, и, следовательно, нужно найти расстояние для контрольной отметки. Расстояние до контрольной отметки, найденное расчетным путем, уточняется в процессе многократных пробежек. Больше того, в процессе совершенствования в технике передачи постоянных пар и повышения уровня развития физических качеств расстояние до контрольной отметки может изменяться, уточняться. Уточнения необходимы и перед соревнованиями с учетом самочувствия бегунов, внешних условий, состояния дорожки и т. п.

Задача 5-я - научить старту с эстафетной палочкой (на первом этапе).

Прежде чем начинать обучение низкому старту с эстафетной палочкой, целесообразно повторить старт на повороте дорожки.

После того как будут восстановлены навыки бега со старта при входе в поворот, можно начать освоение старта с эстафетной палочкой.

Рис. 5

Стартующий удерживает палочку мизинцем и безымянным пальцем правой руки за нижний конец. Руку ставит у стартовой линии, опираясь о дорожку большим с одной стороны, указательным и средним пальцами с другой (рис. 5). Следует обратить внимание занимающихся, что вслед за отделением руки от дорожки эстафетную палочку нужно удерживать всеми пальцами.

После того как обучающиеся освоят держание эстафетной палочки, нужно добиваться, чтобы они стартовали с такой же скоростью, как без палочки.

Задача 6-я - добиться передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20-метровой зоне.

Слаженность в передаче эстафеты на максимальной скорости играет решающую роль в достижении высоких спортивных результатов в эстафетном беге. Поэтому при подготовке команды нужно уделять достаточно внимания совершенствованию в технике передачи эстафетной палочки в зоне передачи на высокой скорости бега.

Рис. 6

Основным средством для решения этой задачи является пробегание всей командой полной дистанции, но многократноепробегание полной дистанции утомительно, а для достижения четкости передачи нужно многократно повторять этот элемент техники. Следовательно, наряду с пробеганием всей дистанции необходимо применять совершенствование в технике передачи на коротких отрезках, но с такой же скоростью бега, как на полной дистанции.

4. Встречные эстафеты

Одним из видов легкой атлетики являются эстафеты, в том числе и встречные. Однако в учебниках по легкой атлетике, в специальных периодических изданиях вопросы методики проведения встречных эстафет не освещены, тогда как доступность, динамичность, эмоциональность, естественность этих эстафет делают их одним из важных средств активизации двигательной деятельности детей.

Включение в учебное занятие встречных эстафет позволяет поддерживать интерес к занятиям по легкой атлетике, развивать такие двигательные качества, как быстроту, выносливость, ловкость, воспитывать настойчивость, упорство, волю к победе, улучшать координацию движений, вырабатывать привычку к концентрации мышечных усилий.

Техника проведения встречных эстафет

Представители команды пробегают определенные отрезки дистанции, передовая друг другу эстафетную палочку, длиной 26-30 см, диаметром 32 мм весом не менее 50 граммов. В эстафетах поддерживается оптимальный скоростной уровень, совершенствующий быстроту движений учащихсяс различным уровнем физической подготовленности.

По уровням бега эстафеты делятся на:

встречные, по круговой дорожке, кольцевые, звездные.

Эстафеты встречные могут быть:

1. по прямой,

2. с обеганием препятствий и возвращением к старту,

где - участник,

- путь следования,

- стойки, дающие возможность правильного следования,

- стартовая линия.

Встречные эстафеты проводятся только на короткие дистанции, обычно с большим количеством участников в каждой команде. Проводятся повсеместно и даже на ограниченных по площади территориях: в спортивном зале и площадках.

Встречные эстафеты могут быть не только беговыми, но и с выполнением на каждом этапе определенного задания, не мешающего несению эстафетной палочки.

При проведении эстафет следует придерживаться следующихправил:

1. не разрешается перекатывать и перебрасывать эстафетную палочку партнеру;

2. запрещается всякая помощь (подталкивание на старте и т. п.) одного участника команды другому;

3. бегущий последний этап должен пересечь плоскость финиша с эстафетной палочкой;

4. при падении эстафетной палочки уронивший должен поднять ее не мешая участникам других команд;

5. при падении в момент передачи поднять ее должен тот, кто передавал.

Каждая команда при встречной эстафете может находиться у старта или ее делят на две группы, которые располагаются на разных концах прямой дорожки, равной длине этапа.

I.II.Первый участник по команде стартера начинает бег, держа эстафетную палочку в правой руке за нижний край. Очередной бегун (участник) ожидает эстафету, вытянув вперед за стойку, стоящую справа, правую руку с раскрытой ладонью и отведенным в сторону стойки большим пальцем.

В момент передачи - приема палочки руки обоих бегунов сгибаются в локтевых суставах. Принимающий берет эстафетную палочку за верхний край. Чтобы обеспечить правильную передачу, перед каждой группой участников устанавливается стойка. Принимающий стоит слева от стойки, а принимает эстафетную палочку справа от стойки. Вследствие этого принимающий не может начать бег пока не получит в руку эстафетную палочку.

Методика обучения приема и передачи эстафетной палочки

Задача № 1: создать представление и правильное понятие о технике и правилах эстафетного бега.

1. Рассказ об основных моментах техники передачи.

2. Показ передачи эстафетной палочки преподавателем и учениками на месте и в движении.

Задача №2: научить технике держания и передачи эстафетной палочки на месте.

1. Передача в парах на месте по сигналу преподавателя.

2. То же без сигнала преподавателя.

Методические указания

Для выполнения упражнений занимающиеся выстраиваются в две шеренги: первая - принимающая, вторая - передающая с эстафетной палочкой в правой руке, с уступом влево от правой так, чтобы правое плечо передающего было продолжением правого принимающего.

Задача №3: овладеть техникой передачи эстафеты на средней скорости.

1. Передача эстафетной палочки в парах в беге со средней скоростью.

2. То же в командах по 4-6 человек.

Методические указания

Для выполнения упражнений необходимо ограничить длину дистанции. Каждая пара, в дальнейшем команда, выполняет работу самостоятельно.

Преподаватель, переходя от команды к команде, исправляет ошибки, допущенные учениками.

Задача №4: овладеть техникой передачи на большой скорости.

1.Передача эстафеты в парах на средней скорости,

2.Передача эстафеты на большой скорости командами по 4-6 чел,

3. Пробегание дистанции (20-30-40м) с передачей эстафетной палочки командами без определения победителя.

4. Совершенствование техники передачи в полной координации.

Методические указания

Проводить эстафеты не только с бегом, но и прыжками, скачками, через предметы.

Предварительно проводить эстафеты с касанием плеч (с передачей предметов). Затем переходить к изучению техники передачи эстафетной палочки. В дальнейшем закрепить материал проведением разнообразных эстафет с целевой направленностью на развитие физических качеств: быстроты, прыгучести, ловкости, выносливости. В зависимости от возраста, физической подготовленности длина дистанции может быть от 10м до 40м, количество отрезков от 1 до 7 (каждым участником).

Если эстафета не чисто беговая, то переходить на бег за 5м до передачи эстафеты.

Заключение

Применение в значительном объеме силовых и скоростно-силовых упражнений в сочетании с упражнениями, развивающими общую и специальную выносливость, благоприятно сказывается на воспитании быстроты спортивных движений. Эта закономерность полностью согласуется с данными физиологов, утверждающих, что повышение уровня развития одного физического качества может способствовать совершенствованию других и что наибольший эффект дает комплексный метод их развитии, особенно в юношеском возрасте.

Таким образом, главными средствами развития быстроты спринтера является скоростно-силовая подготовка в сочетании с упражнениями на специальную и общую выносливость. Под скоростно-силовой подготовкой понимается совокупность средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы с целью разностороннего физического развития, повышения специальной тренированности обучающегося и на этой основе достижения им высоких спортивных результатов.

Список литературы:

1. Маслаков В.М., Врублевский Е.П., Мирзоев О.М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, тренировка. М., 2013.

2. Мирзоев О.М., Маслаков В.М., Врублевский Е.П. Научно- методические основы формирования специальной подготовленности легкоатлетов. Спринтерский и барьерный бег: метод. пособие. – М.: ФГУ «ЦСП», ВФЛА, РГУФКСиТ, 2012.

3. Озолин Э.С., Кривозубов В.В. Методика подготовки легкоатлетических эстафетных команд 4x100 м к Олимпийским играм // Научно-спортивный вестник. – 2010. – №1-2. С.39-40.