Просмотр содержимого документа

«Презентация для учащихся 10 класса по всеобщей истории "Дессиденты"»

Диссидентское движения в годы застоя

Разнообразные по форме и методам выступления инакомыслящих, происходившие в 50 — 80-е гг., выражали критику или неприятие официальных доктрин, политики существующей власти, что приводило их к явному или скрытому столкновению с ее структурами (см. СССР в «годы застоя» (1964 — 1985). Термин «диссидент» (от лат. dissidens — «несогласный») получил распространение от иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве. Но не вся терминология, касавшаяся инакомыслия в Советском Союзе, рождалась на Западе или при его помощи. Одним из самоназваний стал термин «правозащитники». Правозащитное течение сфокусировало интересы других движений, но не лишало их собственной специфики. Это национальные, национально-религиозные, национально-демократические движения, выступления граждан СССР за выезд на историческую родину или в родные места, за социально-экономические права. В центре внимания правозащитников было положение о соблюдении прав человека в СССР и несоответствие этого положения принципам Всеобщей декларации прав человека ООН.

Приход к управлению страной брежневского руководства ознаменовал начало политического поворота в общественной жизни, нарастание противоречий и диспропорций во всех сферах жизни общества. 1964 — 1967 годы можно определить как начальный этап диссидентского и правозащитного движения, когда основной формой деятельности были протесты и обращения в адрес высшего политического руководства страны и правоохранительных органов. Инакомыслящие стремились остаться свободными людьми в несвободной стране.

Следующий период (1968 — 1975) в развитии диссидентского и правозащитного движения совпал с удушением процесса демократического обновления, приостановкой всяких попыток преобразования политических институтов, погружением политической жизни в состояние застоя. С 70-х гг. отчетливо обозначились застойные явления в экономике, культуре, социальном развитии. Этим процессам диссиденты противопоставили укрепление организационных основ своего движения и расширение его творческих возможностей.

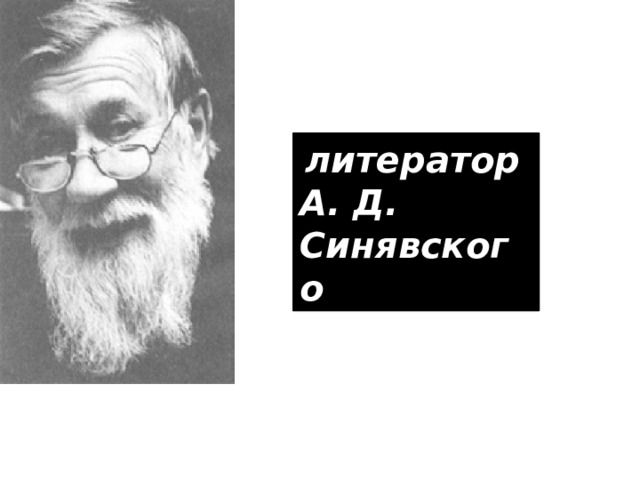

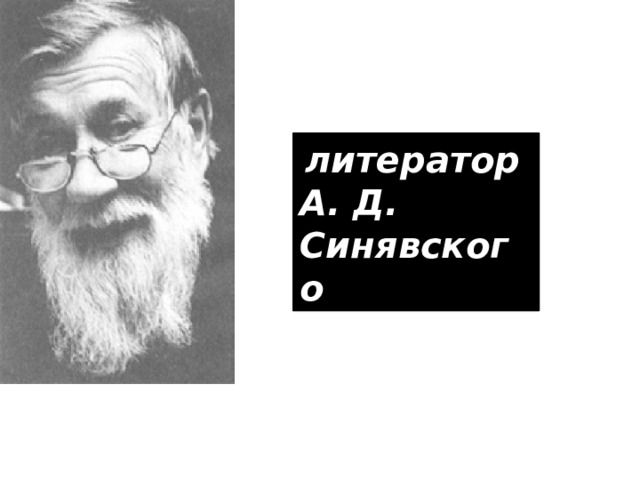

П.Г.Григоренко

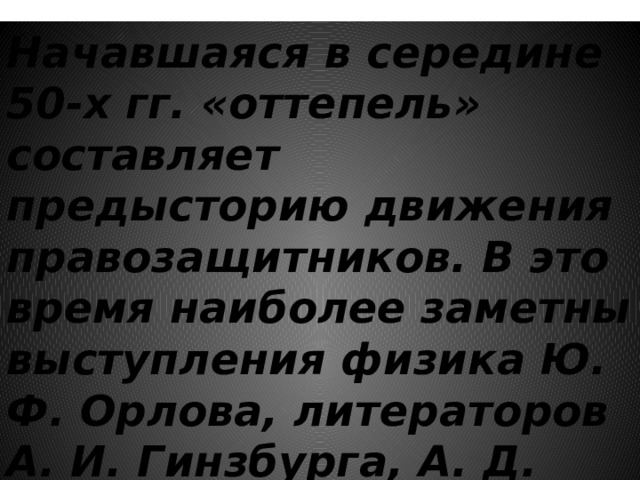

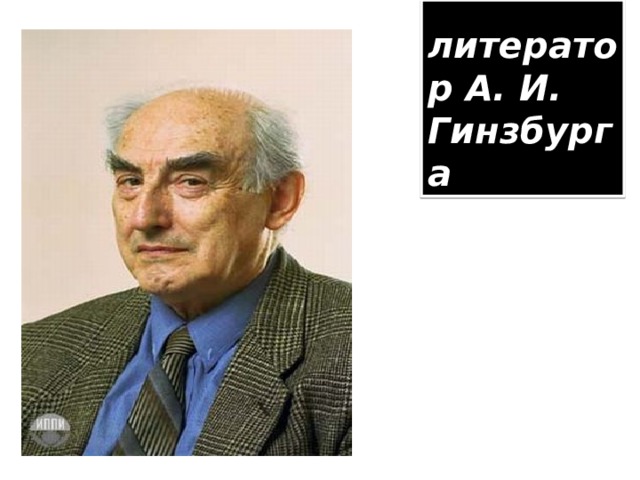

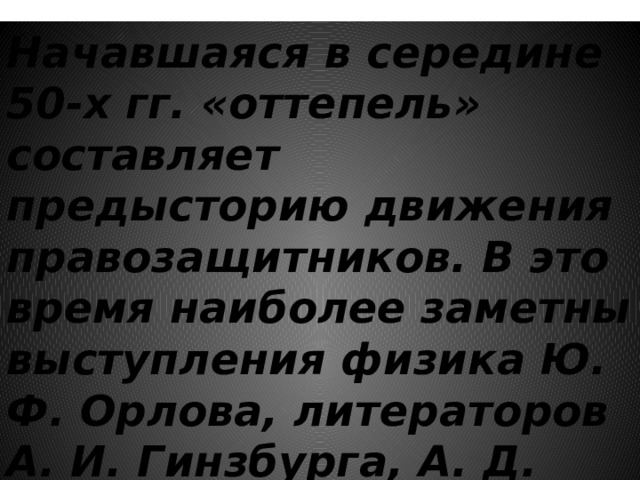

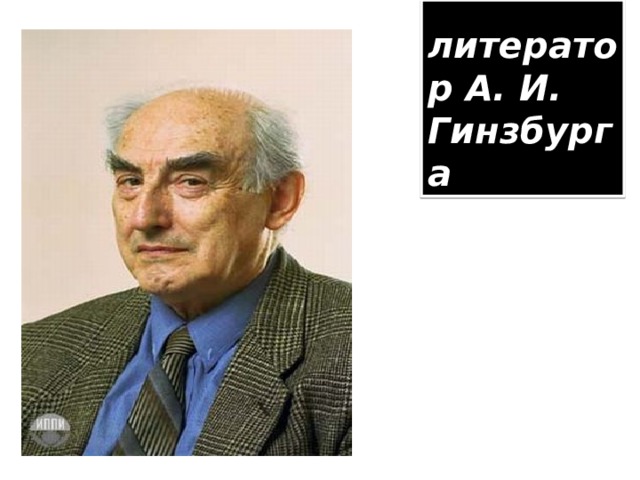

Начавшаяся в середине 50-х гг. «оттепель» составляет предысторию движения правозащитников. В это время наиболее заметны выступления физика Ю. Ф. Орлова, литераторов А. И. Гинзбурга, А. Д. Синявского, генерала П. Г. Григоренко.

физик Ю. Ф. Орлова

литератор А. И. Гинзбурга

литератор

А. Д. Синявского

генерал П. Г. Григоренко

Следующий период (1968 — 1975) в развитии диссидентского и правозащитного движения совпал с удушением процесса демократического обновления, приостановкой всяких попыток преобразования политических институтов, погружением политической жизни в состояние застоя. С 70-х гг. отчетливо обозначились застойные явления в экономике, культуре, социальном развитии. Этим процессам диссиденты противопоставили укрепление организационных основ своего движения и расширение его творческих возможностей.

Александр Исаевич Солженицын (р. 1918) — выдающийся русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1970). За высказывания против тирании Сталина в 1945 г. был репрессирован; 8 лет провел в лагерях, потом отбывал ссылку; в 1957 г. реабилитирован. Публикация на Западе 1-го тома «Архипелага ГУЛАГ» послужила поводом к новому аресту (1974) и насильственному выдворению из страны с лишением гражданства (возвращено в 1990 г., а все незаконные решения в отношении писателя отменены). Ныне писатель живет в России, избран академиком, его книги публикуются в печати.

Александр Исаевич Солженицын

1976 год открывает четвертый этап в развитии диссидентского и правозащитного движения в СССР, который продолжался до декабря 1986 г. Его называют хельсинкским, так как многие события этого времени обусловлены подписанными СССР договоренностями в Хельсинки. Исходным рубежом стала информация профессора Ю. Ф. Орлова на пресс-конференции для зарубежных журналистов в мае 1976 г. о создании Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Впоследствии ее стали называть Московской Хельсинкской группой (МХГ). Инициаторами создания МХГ были Л. М. Алексеева, Е. Г. Боннэр, П. Г. Григоренко, А. Т. Марченко, Ю. Ф. Орлов и другие. Согласно заявлению МХГ, сферой ее деятельности являлись гуманитарные статьи Заключительного акта.

С 1986 г. на смену диссидентским группам приходят политические клубы, а затем народные фронты. Одновременно начался процесс становления многопартийной системы: функции политических партий стали выполнять многие «неформальные» общественные организации.