Министерство образования Московской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Сергиево-Посадский колледж» ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Учебная дисциплина: Русский Язык Оператор станков с программным управлением Тема: А.А. Шахматов - великий русский языковед Разработал: Чибиток Александр Владимирович Руководитель: Беленко-Линёва Марина Петровна 2021

План

- Введение

- Семья и детские годы

- Начало пути

- Самый молодой академик

- «Словарь русского языка»

- Библиотека Академии наук

- Реформатор русского языка

- Последняя зима

- Наследие и память

Введение

- Алексей Александрович Шахматов(1864-1920)- великий русский филолог и историк, языковед, основоположник исторического изучения русского языка, древнерусского летописания и литературы; участвовал в подготовке реформы русской орфографии, осуществленной в 1917—1918 гг.; произвёл настоящую «революцию» в истории изучения древнерусского летописания, предложив новую версию истории создания ПВЛ на основе её текстологического анализа. Самый молодой академик Петербургской Академии наук (1894), действительный член АН (1899), профессор Петербургского университета; автор более 170 монографических исследований, статей и рецензий, справочных и учебных пособий по истории русского языка и диалектологии, лексикологии и лексикографии, синтаксису современного русского языка.

Семья и детские годы

Алексей Александрович Шахматов родился 17 июня (5 июня по ст.ст.) 1864 года в городе Нарве на Ивановской стороне в дворянской семье.

Род Шахматовых – довольно древний, он даже имел собственный герб, но его представители почти никак не проявили себя ни на государственной службе, ни при дворе. Предки Алексея Александровича Шахматова принадлежали к «саратовской» ветви рода, и в большинстве своём делали военную карьеру или служили чиновниками государственных учреждениий.

Отец будущего лингвиста, Александр Алексеевич Шахматов (1828—1871) получил блестящее образование в Петербургском училище правоведения, был участником русско-турецких войн, прошёл трудный путь от мелкого чиновника канцелярии Саратовского генерал-губернатора до сенатора (1868) и тайного советника. В последние годы жизни занимал должность старшего председателя Одесской судебной палаты. На службе зарекомендовал себя человеком благородным, честным, неподкупным и справедливым.

Интерес к языкам и литературе Алексей унаследовал от матери – выпускницы Екатерининского женского института в Петербурге Марии Фёдоровны Козен (1838 - 1870). Она была высокообразованной женщиной, в совершенстве знала европейские языки, прошла превосходную эстетическую и филологическую школу.

Детские годы А.А. Шахматова прошли в постоянных скитаниях: семья всюду следовала по местам назначения мужа и отца. Часто она на длительное время приезжала в Саратов и в родовые поместья в губернии, отошедшие братьям Шахматовым после смерти родителя в 1868 году. В 1870 году, когда Алексею ещё не исполнилось 6-и лет, неожиданно от чахотки умерла его мать, а 1871-м от нервного удара скоропостижно скончался отец, оставив круглыми сиротами трёх своих несовершеннолетних детей - Евгению, Алексея и Ольгу.

Брата и сестёр взял на воспитание дядя – родной брат отца Алексей Алексеевич Шахматов, проживавший в имении Губаревка близ Саратова. Алексей Алексеевич и его жена Ольга Николаевна (ур.Челюсткина) полностью заменили детям умерших родителей. По воспоминаниям сестры А.А.Шахматова, Е.А.Масальской, родственники сделали всё, чтобы создать в доме благоприятную обстановку, разбудить в детях интерес к наукам и обучению, стали для них первыми, самыми доброжелательными наставниками и учителями.

Ольга Николаевна преподавала детям французский, немецкий, английский языки, учила их основам латыни и греческого. В доме была прекрасная библиотека.

- Не удивительно, что интерес к русской истории и филологии проявился у Алексея Шахматова очень рано. Одна из его родственниц, Наталья Александровна Шахматова, впоследствии так вспоминала о детских годах учёного:

- «С шестнадцати лет я приезжала из Петербурга в Губаревку... В Губаревке меня поразила интеллектуальность Лёли (близкие звали так в семье маленького Шахматова). Крошечный мальчик все сидел на скамеечке у открытого шкафа с книгами и усердно читал «Русскую старину», которая мне казалась страшной сушью…».

- Хорошая домашняя подготовка позволила Шахматову в феврале 1875 года поступить в Московскую частную гимназию Ф.И. Крейцмана, но через три месяца Алексей заболел корью, истосковался по дому, и вернулся в Губаревку, где продолжил домашнее образование. Русскую словесность преподавал детям А.П. Ясиневич. Благодаря ему, дети рано знакомятся с классическими образцами русской литературы — произведениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С.Тургенева. Согласно воспоминаниям сестры А.А.Шахматова, Е.А. Масальской, детям продолжают старательно прививать любовь к музыке, в особенности к русской народной.

- Но юного Алексея Шахматова больше всего занимали языки и древняя история. Говорят, что языки он изучал с огромным интересом, на занятия не ходил, а бегал.

- Летом 1876 года, взяв с собой Алёшу, Алексей Алексеевич Шахматов уехал для лечения за границу. Но в Мюнхене, вместо того, чтобы отдыхать, поправляя здоровье, мальчик засел в Королевской библиотеке, изучая памятники немецкой литературы и античности. Переехав с дядей в Лейпциг, 12-летний Алеша уже на следующее утро спешит в Университетскую библиотеку, и вскоре поступает учиться в одну из лучших лейпцигских гимназий. Здесь он считает, что ему непременно нужно быть учеником, достойным своего российского происхождения. И мальчик из русской деревни становится лучшим учеником класса! Гимназия Креймана, куда вернулся А. Шахматов по возвращении в Россию, с её невысоким уровнем преподавания, уже не могла удовлетворить юного вундеркинда. В январе 1879 года он перешел в Московскую 4-ю гимназию, где продолжил изучение истории и словесности.

Начало пути

Шахматов окончил 4-ю московскую гимназию с серебряной медалью и осенью 1883 года поступил на историко-филологический факультет Московского университета.

В те годы в Московском университете было несколько незаурядных профессоров: Ф.Ф. Фортунатов, Н.С. Тихонравов, Н.И.Стороженко, Ф.Ё. Корш. Самое большое влияние на молодого Алексея Шахматова оказал Ф.Ф.Фортунатов, который разжёг в нем страсть к науке и был долгие годы советчиком и наставником молодого исследователя в его научных занятиях.

В университете круг интересов Шахматова значительно расширился: он стал заниматься исторической диалектологией, тогда ещё никем не изведанной областью лингвистики. Работая с летописями, Шахматов пришел к выводу, что для исследования истории языка очень важно знать современные шпоры. Чтобы основательно их изучить, студент Шахматов в первые студенческие летние каникулы (1884 г.) отправился в северную Олонецкую губернию. На эту поездку он истратил пожалованную ему двухсотрублевую университетскую премию.

Шахматов начал диалектологическую экспедицию из Петрозаводска, преодолевая большие расстояния на попутных лошадях, а чаще пешком. Он исследовал фольклор и этнографию Олонецкой губернии. Материалы, собранные Алексеем Александровичем, получили в науке самую высокую оценку и были признаны лучшими в русской фольклористике. Вскоре, летом 1886 года, он повторил поездку на север. Результаты работы превзошли ожидания и были достойно отмечены другими учёными.

В студенческие годы Шахматов занимался исследованиями древнерусских рукописей, их научным описанием и подготовкой к публикации. Созданные им в этот период работы, и в частности «Исследование о языке новгородских грамот XIII и XIV вв.» (1886), до сих пор являются образцом научных изысканий.

Самый молодой академик

- Весной 1887 года Совет Московского университета, отмечая блестящие способности Шахматова и высокую ценность его работы, присвоил выдающемуся выпускнику звание кандидата и рекомендовал продолжить исследование.

- В 1890-1893 годы Шахматов, избранный земским начальником в Саратовское уездное земское собрание, жил и работал в Губаревке, изучал быт крестьян, помогал им в годы неурожая и эпидемии холеры. Несмотря на огромную занятость земскими делами, Шахматов подготовил к изданию магистерскую диссертацию «Исследования в области русской фонетики», которую успешно защитил в Московском университете. 12 марта 1894 года.

- Совет Московского университета единогласно присвоил учёную степень доктора русского языка и словесности 29-летнему автору монографии, соискателю звания магистра А.А.Шахматову. В 1894 году Шахматов становится адъюнктом Петербургской Академии наук, а с 1899 года – её действительным членом. Такого русская филология ещё не знала.

- Шахматову принадлежит немало научных открытий в области истории и диалектологии русского и других славянских языков. В своих работах «Исследование в области русской фонетики» (1894), «К истории звуков русского языка» (1898), «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (1915) он решал задачу реконструкции древнейших славянской и русской языковых систем, изучал их фонетические особенности. Сделанные учёным открытия были включены в университетский курс истории русского языка, который Шахматов читал в Петербургском университете в 1910-1911 гг. Он поставил изучение истории языка в широкий культурно-исторический контекст, впервые использовал данные диалектологии при изучении древних письменных памятников с целью воссоздания особенностей живой древнерусской речи.

« Словарь русского языка»

- В 1893 году в Петербурге скончался редактор «Словаря русского языка» Я.К.Грот, и для продолжения лексикографической работы потребовался достойный кандидат. Выбор пал на молодого учёного Алексея Шахматова.

- По получении известия о своём избрании в адъюнкты Петербургской академии А.А. Шахматов 16 декабря 1894 года прибывает в столицу, а уже на следующий день впервые участвует в заседании своего Отделения и выступает перед коллегами с предложением о полном изменении программы Словаря. Тщательно проанализировав готовившийся к печати материал, извлечённый из произведений более 100 русских писателей, Шахматов решительно заявляет о его недостаточности. По мнению учёного, Словарь нельзя ограничивать лишь языком писателей, так как лексика художественной литературы может служить лишь подспорьем при определении значений слов и особенностей их употребления. Источником же Словаря должен стать живой, повседневный русский язык.

- Очерченные новым редактором широкие перспективы Словаря показались коллегам настолько неожиданными и так меняли уже сложившиеся принципы работы, что академики не решились тотчас поддержать их. Немногим менее месяца спустя Отделение снова дискутирует этот вопрос. И снова А.А. Шахматов настойчиво отстаивает свои научные лексикографические принципы. Отделение наконец соглашается с шахматовской программой, и редактор принимается за осуществление своих грандиозных замыслов, поставив перед собой дерзкую задачу: продолжить печатание Словаря уже с января 1897 года.

- 31 марта 1876 года в личной жизни А.А.Шахматова происходит крупное событие: он женится на Наталье Александровне Градовской, дочери известного юриста, профессора права А.Д. Градовского. На следующий день после свадьбы молодая чета направляется в своеобразное свадебное путешествие: Академия наук командирует своего адъюнкта за границу с целью углублённого исследования диалектов южных славян и изучения сербскохорватского ударения и интонации. Шахматов и здесь куда больше увлечён работой, чем своей молодой супругой: Наталья Александровна отчаянно скучает и пишет домой письма с жалобами на невнимание к ней. Увы! Она вышла замуж за человека, для которого наука составляла основной смысл его жизни. К тому же Шахматов, по воспоминаниям всех знавших его людей, был типичным увлечённым «трудоголиком», работоспособность которого подчас изумляла коллег-филологов.

- Первый том «Словаря», действительно, вышел в свет в 1897 году. Даже те, кто изначально не одобрял принципов построения шахматовского Словаря, были не в силах скрыть своего восхищения масштабом проделанной работы. О колоссальной работоспособности Шахматова красноречиво говорят и внешние факты: объём всего второго тома Словаря, включившего в себя 9 вышедших до 1907 года выпусков, составляет 1483 страницы, а размер всех вообще его выпусков более чем в 10 раз превзошёл объёмистое издание «Словаря церковнославянского и русского языка» 1847 года.

- Ф.Ф.Фортунатов (друг и учитель Шахматова) писал своему ученику: «Ваша деятельность меня просто изумляет. Думаю, что Вы совсем не бережёте себя.»

- Действительно, Алексей Александрович не знал ни выходных, ни отпусков: ежедневно он работал по 10-12, а в деревне летом и по 15 часов в сутки.

Библиотека Академии наук

- В 1899 году А.А.Шахматова назначают директором I (русского) отделения Библиотеки Академии наук. Новый директор смотрел на книгу, прежде всего, как на главное орудие просвещения широких масс. Поэтому он сразу же устраняет все привилегии в пользовании фондами библиотеки. Теперь Академическую библиотеку могут посещать не только учёные, но и преподаватели гимназий и даже студенты. Шахматов добился открытия при библиотеке специального читального зала для учащейся молодежи. Видя, как тесно становится теперь в помещении библиотеки (тогда она располагалась в старом здании Кунсткамеры), директор отдаёт свой кабинет для выдачи книг на дом, и теперь, встречая кого-либо из своих коллег по Академии, учёному ничего не остаётся, как вести с ними деловые разговоры в одном из проходов между книжными шкафами.

- По инициативе Шахматова в библиотеке создаются новые отделы: картографический, иконографический, нотный, отдел отчётов и др. Особенное внимание оказывает директор библиотеки рукописям. В них для учёного важно всё: содержание и языковые особенности, форма орнамента и манера изображения, раскраска букв. Сохранить рукописи означает для А. А. Шахматова не только обеспечить учёных бесценным материалом для исследования. Это значит также сохранить первоисточники проявления русской духовной культуры, национальное достояние всего народа. В 1900 году Шахматову удается добиться создания при библиотеке специального Рукописного отделения. Первым ученым хранителем рукописей избирается В.И. Срезневский. По его инициативе были организованы археографические экспедиции в районы русского Севера. В Рукописное отделение поступило 500 древнерусских рукописей, 205 актов и около 100 старопечатных книг.

- Известно, что всё своё директорское жалование академик А.А. Шахматов передавал на нужды библиотеки: покупку новых книг, оборудование читальных залов, археографические экспедиции и т.д.

Реформатор русского языка

- В феврале 1904 года начала работу специальная комиссия Академии наук по подготовке реформы русского правописания. Вместе с другими известными языковедами вошел в неё и Алексей Александрович Шахматов. Первоначально эту группу лингвистов возглавлял доктор сравнительного языковедения Ф.Ф. Фортунатов, а после его смерти руководителем комиссии стал академик Шахматов.

- Учёные-практики уже тогда предлагали отменить двойные буквы и значительно упростить русское правописание, сделав его более доступным для самых широких слоёв населения. К сожалению, этот проект отвергли консервативно настроенные чиновники и некоторые учёные, которые противились нововведениям. Комиссия продолжала совершенствовать проект орфографической реформы до 1912 года, но и после доработки предложенный вариант не был принят.

- Реформа русской орфографии, сделавшая русское правописание более лёгким для усвоения и применения, была проведена лишь в 1917-1918 годы. Вся слава реформаторов досталась чиновникам Народного комиссариата просвещения под руководством наркома А.В.Луначарского, а имена истинных разработчиков реформы, русистов «старой» школы Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, Д.Н.Ушакова и других, были забыты и долгое время вовсе не упоминались в советской литературе.

- Преподавательская деятельность

- А.А.Шахматов с 1908 по 1919 годы преподавал в Петербургском (впоследствии -Петроградском) университете историю русского языка, церковно-славянский язык, русскую диалектологию. Он был одним из самых уважаемых и авторитетных профессоров университета. Уже на первой встрече со студентами 18 октября 1906 года Шахматов сразу же очертил широкий круг стоящих перед лекционным курсом задач. Он подчеркнул, что история языка в состоянии представить картину исторического развития народа, но решить эту задачу можно лишь при тщательных наблюдениях над говорами и памятниками письменности, а также современным живым языком. «Я очень желал бы,— обращается лектор к студентам,— чтобы и вы, начинающие филологи, были охвачены интересом к богатейшей нашей письменности. Но я употреблю все старания, чтобы доказать вам, что изучению памятников должно предшествовать изучение живого языка, что…не может быть изучения истории языка без постоянной опоры на историю самого народа…»

- Этот принцип был основополагающим в научной работе самого лектора.

После октября 1917 года академик А.А.Шахматов остался в Петрограде, ни на миг не помышляя об эмиграции. Для русского филолога, историка и теоретика русского языка бегство из своей страны в годину тяжких испытаний выглядело как предательство. Кроме того, Шахматов прекрасно понимал, что продолжать дело всей своей жизни, а именно – научную работу - он сможет только в России. Учёный не мыслил себя и свою жизнь без живой русской речи, русской литературы, русского народа.

Несмотря на бытовые лишения, голод, холод, военную разруху А.А.Шахматов продолжает активно работать в Академии наук, читать лекции в университете. Он стал одним из немногих представителей дореволюционной профессуры, кто охотно включился в общественную, организаторскую и административную деятельность Академии наук при власти большевиков.

В феврале 1918 года Шахматов входит в состав Комиссии по разработке предложений в связи с предстоящим 200-летием Академии наук, в апреле его избирают в Комиссию для выработки нового устава Пушкинского Дома, в мае Алексей Александрович становится представителем академии в Комитете Публичной библиотеки, в конце октября он один из трёх представителей от Академии на совещании Совета высших учебных заведений университетского типа. Шахматов участвует в Комиссии по рассмотрению нового Устава Академии наук, представляет Академию в коллегии Института истории искусств. В октябре 1919 года учёному поручается временное заведование II отделением Академической библиотеки, а также председательствование в Библиотечной комиссии; в декабре Общее собрание Академии наук избирает академика своим представителем в комиссию при Книжной палате.

В период революций и Гражданской войны Шахматов не оставляет и свою научную деятельность. С 1918 по 1919 год в свет выходят его работы: «Волохи древнерусской литературы», «Заметки об языке волжских болгар», «Древнейшие судьбы русского племени». Летом 1919 года Шахматов приступил к написанию огромного труда «Синтаксис русского языка», ставшего в дальнейшем выдающимся лингвистическим исследованием, без знания которого даже в наши дни невозможно научное изучение синтаксиса русского языка.

Последняя зима

- Книга «Синтаксис русского языка» является венцом всего педагогического и научного пути А.А.Шахматова. Однако она оказалась его последней «лебединой» песней, оставшись навеки незаконченной. Знания, опыт, научные открытия, равно как сама жизнь выдающегося учёного, не были нужны новой революционной России.

- Зима 1919-1920 года стала для академика Шахматова последней. В тесных служебных комнатах Академической библиотеки температура нередко стояла на отметке 5 градусов ниже нуля, в хранилищах мороз достигал 10 градусов. Электричества нет: его давно заменили керосиновые лампы. Та же ситуация и в большинстве петроградских квартир. Каждый вечер полуголодный академик носил на свой третий этаж тяжёлые поленья дров, пилил и колол их, чтобы не окоченеть, чтобы продолжать работу.

- В середине декабря 1919 года в Петрограде умирает ставшая матерью для Шахматова и его сестёр тётя Ольга Николаевна Шахматова. 11 февраля, менее чем через два месяца после смерти тёти, умирает Ольга Александровна — младшая сестра академика. Умирает и одинокий курьер Илья, которого Алексей Александрович несколько месяцев назад взял в свою семью.

- Лишившись дорогих и близких людей, Шахматов уходит в работу. Он лично руководит перевозкой в Академию наук книжных сокровищ из разграбляемых домашних библиотек известных петроградских учёных, спасает от гибели множество памятников отечественной культуры, собственными руками разгружает подводы, переносит на плечах неимоверно тяжелые тюки с книгами.

- По странному стечению обстоятельств, конец жизни академика А.А.Шахматова оказался связан с именем А.И. Соболевского, с оппонирования диссертации которого начался его творческий путь. 30 июля 1920 года А.А.Шахматов перевозил в Академию наук библиотеку Соболевского, и на этом наступил предел физических возможностей без того истощённого, усталого человека.

- Через десять дней врачи поставили Шахматову диагноз: инвагинация кишок. Была сделана операция, но организм 55-и летнего учёного оказался настолько истощён, что был уже не в силах бороться за жизнь. 16 августа 1920 года Алексей Александрович Шахматов скончался. Похоронен на Волковом кладбище Санкт-Петербурга.

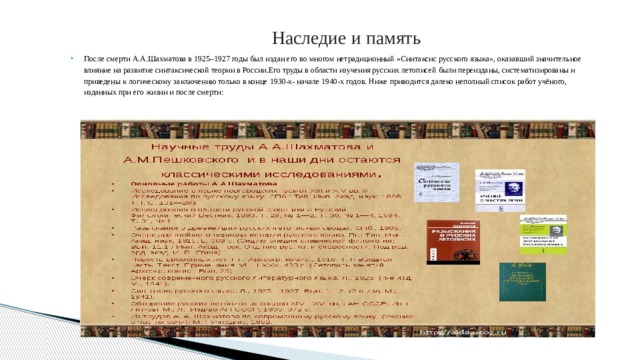

Наследие и память

- После смерти А.А.Шахматова в 1925–1927 годы был издан его во многом нетрадиционный «Синтаксис русского языка», оказавший значительное влияние на развитие синтаксической теории в России.Его труды в области изучения русских летописей были переизданы, систематизированы и приведены к логическому заключению только в конце 1930-х- начале 1940-х годов. Ниже приводится далеко неполный список работ учёного, изданных при его жизни и после смерти:

• Исследование о Несторовой летописи (1890)

• О сочинениях преподобного Нестора (1890)

• Несколько слов о Несторовом Житии Феодосия (1896)

• Древнейшие редакции Повести временных лет (1897)

• Исходная точка летосчисления Повести временных лет (1897)

• Киевско-Печерский патерик и Печерская летопись (1897)

• О начальном Киевском летописном своде (1897)

• Хронология древнейших русских летописных сводов (1897)

• Отзыв о сочинении Eugen Scepkin «Zur Nestorfrage» (1898)

• Начальный Киевский летописный свод и его источники (1900)

• Сказание о призвании варягов (1904)

• Корсунская легенда о крещении Владимира (1908)

• Один из источников летописного сказания о крещении Владимира (1908)

• о древнейших русских летописных сду и Несторова водах (1908)

• Предисловие к Начальному Киевскому сволетопись (1909)

• Несторова летопись (1913-14)

• Нестор летописец (1914)

• Повесть временных лет (1916)

• Житие Антония и Печерская летопись

• Киевский Начальный свод 1095 г.

• Очерк современного литературного языка (1913)

• Очерк древнейшего периода истории русского языка (1915)

• Введение в курс истории русского языка (1916)

• Синтаксис русского языка (1 т. – 1925; 2 т. – 1927)

• Древнейшие судьбы русского племени (1919)

21 января 1921 года с целью увековечения памяти А. А. Шахматова Академия наук обращается в Совет Народных Комиссаров с ходатайством о национализации имения академика в селе Губаревка и превращении его в дом отдыха для работников Академии. В. И. Ленин одобряет это решение и принимает все необходимые меры для скорейшего его осуществления. Однако в 1921 году у советской власти было много других забот, помимо увековечивания памяти «старорежимных» филологов. Имение было взято под охрану государством, но создание мемориального музея А.А.Шахматова в Губаревке так и не состоялось. Ни усадебное здание, ни какие-либо хозяйственные постройки до наших дней не дошли. Сохранился лишь фрагмент парка, который сегодня входит в число охраняемых объектов на территории Саратовской области.

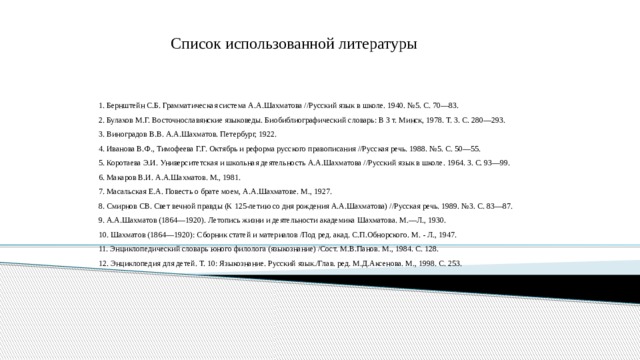

Список использованной литературы

1. Бернштейн С.Б. Грамматическая система А.А.Шахматова //Русский язык в школе. 1940. №5. С. 70—83.

2. Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь: В З т. Минск, 1978. Т. 3. С. 280—293.

3. Виноградов В.В. А.А.Шахматов. Петербург, 1922.

4. Иванова В.Ф., Тимофеева Г.Г. Октябрь и реформа русского правописания //Русская речь. 1988. №5. С. 50—55.

5. Коротаева Э.И. Университетская и школьная деятельность А.А.Шахматова //Русский язык в школе. 1964. 3. С. 93—99.

6. Макаров В.И. А.А.Шахматов. М., 1981.

7. Масальская Е.А. Повесть о брате моем, А.А.Шахматове. М., 1927.

8. Смирнов СВ. Свет вечной правды (К 125-летию со дня рождения А.А.Шахматова) //Русская речь. 1989. №3. С. 83—87.

9. А.А.Шахматов (1864—1920). Летопись жизни и деятельности академика Шахматова. М.—Л., 1930.

10. Шахматов (1864—1920): Сборник статей и материалов /Под ред. акад. С.П.Обнорского. М. - Л., 1947.

11. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) /Сост. М.В.Панов. М., 1984. С. 128.

12. Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык./Глав. ред. М.Д.Аксенова. М., 1998. С. 253.