Просмотр содержимого документа

«Презентация по краеведению на тему "Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Хабаровского края"»

Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории Хабаровского края.

Куриченко Алла Юрьевна

МБОУ СОШ № 29

г.Хабаровск

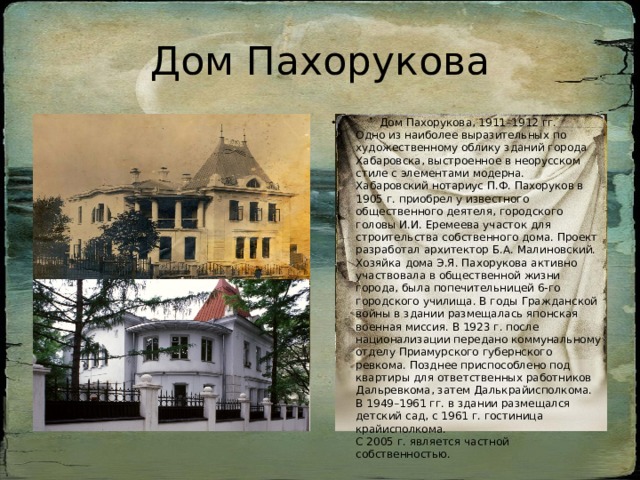

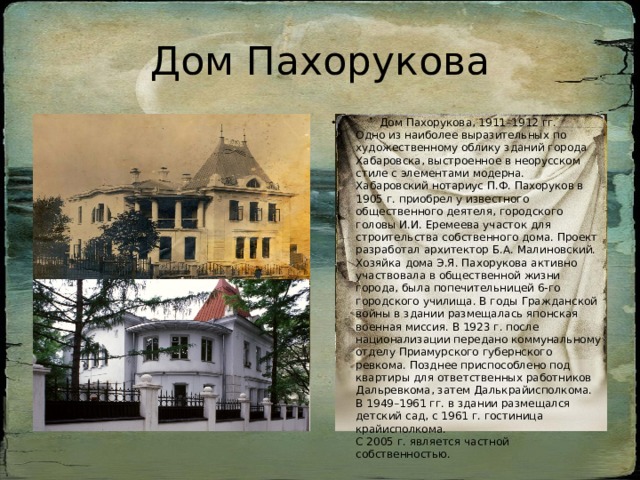

Дом Пахорукова

- Дом Пахорукова, 1911–1912 гг. Одно из наиболее выразительных по художественному облику зданий города Хабаровска, выстроенное в неорусском стиле с элементами модерна. Хабаровский нотариус П.Ф. Пахоруков в 1905 г. приобрел у известного общественного деятеля, городского головы И.И. Еремеева участок для строительства собственного дома. Проект разработал архитектор Б.А. Малиновский. Хозяйка дома Э.Я. Пахорукова активно участвовала в общественной жизни города, была попечительницей 6-го городского училища. В годы Гражданской войны в здании размещалась японская военная миссия. В 1923 г. после национализации передано коммунальному отделу Приамурского губернского ревкома. Позднее приспособлено под квартиры для ответственных работников Дальревкома, затем Далькрайисполкома. В 1949–1961 гг. в здании размещался детский сад, с 1961 г. гостиница крайисполкома. С 2005 г. является частной собственностью.

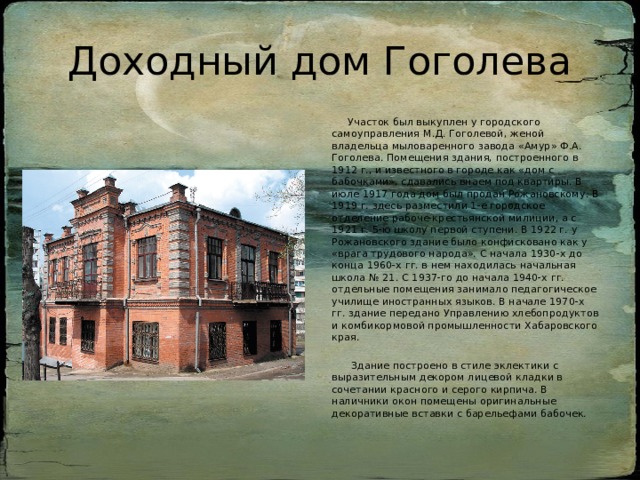

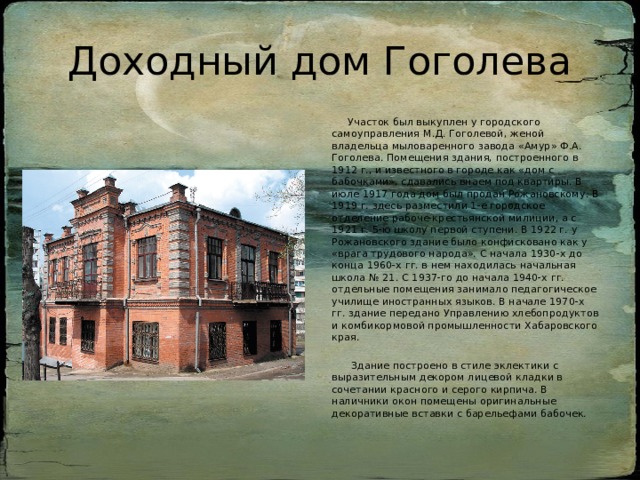

Доходный дом Гоголева

Участок был выкуплен у городского самоуправления М.Д. Гоголевой, женой владельца мыловаренного завода «Амур» Ф.А. Гоголева. Помещения здания, построенного в 1912 г., и известного в городе как «дом с бабочками», сдавались внаем под квартиры. В июле 1917 года дом был продан Рожановскому. В 1919 г. здесь разместили 1-е городское отделение рабоче-крестьянской милиции, а с 1921 г. 5-ю школу первой ступени. В 1922 г. у Рожановского здание было конфисковано как у «врага трудового народа». С начала 1930-х до конца 1960-х гг. в нем находилась начальная школа № 21. С 1937-го до начала 1940-х гг. отдельные помещения занимало педагогическое училище иностранных языков. В начале 1970-х гг. здание передано Управлению хлебопродуктов и комбикормовой промышленности Хабаровского края.

Здание построено в стиле эклектики с выразительным декором лицевой кладки в сочетании красного и серого кирпича. В наличники окон помещены оригинальные декоративные вставки с барельефами бабочек.

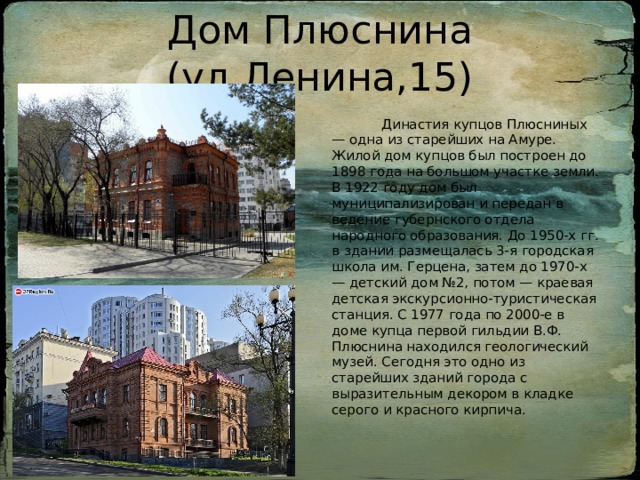

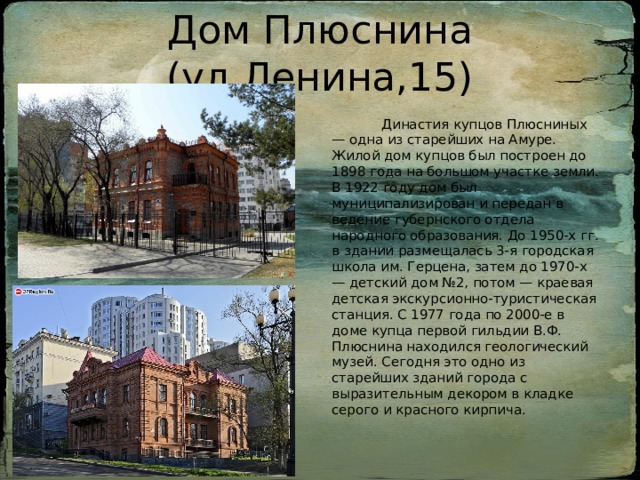

Дом Плюснина (ул.Ленина,15)

Династия купцов Плюсниных — одна из старейших на Амуре. Жилой дом купцов был построен до 1898 года на большом участке земли. В 1922 году дом был муниципализирован и передан в ведение губернского отдела народного образования. До 1950-х гг. в здании размещалась 3-я городская школа им. Герцена, затем до 1970-х — детский дом №2, потом — краевая детская экскурсионно-туристическая станция. С 1977 года по 2000-е в доме купца первой гильдии В.Ф. Плюснина находился геологический музей. Сегодня это одно из старейших зданий города с выразительным декором в кладке серого и красного кирпича.

Торговый дом Плюсниных ( ул.Муравьёва-Амурского,1)

Строительство трехэтажного здания для городского общественного банка им. В.Ф. Плюснина было начато городским самоуправлением в 1900 г. на углу ул. Муравьева-Амурского и Соборной площади, на участке, принадлежавшем купцу 1-й гильдии В.Ф. Плюснину, и на его средства. Здание, построенное в 1902 году в русском стиле по проекту архитектора Ю.З. Колмачевского, расположенное на одном из самых престижных участков города, являлось на тот период самым эффектным и значимым по внешнему облику. Особой выразительностью обладали фасады с искусно выложенной лицевой верстой в сочетании красного и серого кирпича. Кроме банка в здании размещались магазины, аптека, бытовые мастерские. Торговля до 1906 г. принадлежала В. Плюснину, после была продана купцу Н.И. Тифонтаю. После смерти В. Плюснина, с 1909 г. владельцами дома становятся его дети Петр и Александр. С 1924 до 1944 г. в разное время в здании размещались управление Уссурийской железной дороги, Центральная библиотека, уездное земельное управление, уездная милиция, горисполком. В 1944 г. в здании обосновалась краевая научная библиотека (ныне Дальневосточная государственная научная библиотека).

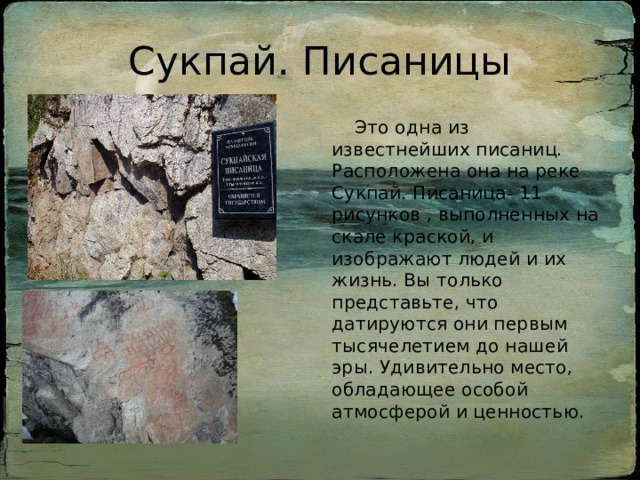

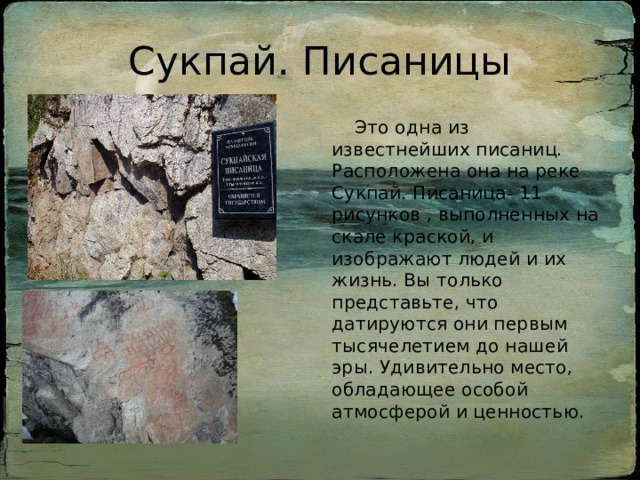

Сукпай. Писаницы

Это одна из известнейших писаниц. Расположена она на реке Сукпай. Писаница- 11 рисунков , выполненных на скале краской, и изображают людей и их жизнь. Вы только представьте, что датируются они первым тысячелетием до нашей эры. Удивительно место, обладающее особой атмосферой и ценностью.

Петроглифы Сикачи - Аляна

- Петрогли́фы Сикачи́-Аля́на (Амурские петроглифы) — петроглифы (наскальные изображения) на поверхности базальтовых валунов, находящиеся возле нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево (Хабаровский район Хабаровского края).

- C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО[2].

- На правом берегу Амура находится выход скальных пород (утёс), вблизи кромки воды свободно лежат базальтовые валуны с выдолбленными на их поверхности изображениями животных (лоси, лошади), сценами охоты, человеческими фигурами, сидящими людьми в лодках, антропоморфные шаманские маски-личины. Изображения отличаются символизмом и сильными орнаментальными традициями. В селе Сикачи-Алян представлены все виды петроглифов той эпохи. В других районах Хабаровского края тоже обнаружены петроглифы, однако встречается только одно-два изображения (или животные, или маски, или люди, но не все вместе, как на Сикачи-Алян).

- Петроглифы Сикачи-Аляна известны с глубокой древности (село Сикачи-Алян расположено на месте древнего нанайского стойбища).

- Первое научное описание петроглифов сделано в 1859 году Р. К. Мааком.

Памятник Невельскому Геннадию Ивановичу

Генна́дий Ива́нович Невельско́й (23 ноября (5 декабря) 1813 год, Дракино, Костромской губернии — 17 (29) апреля 1876 год, Санкт-Петербург) — русский адмирал (1874 год), исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевска-на-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — остров.

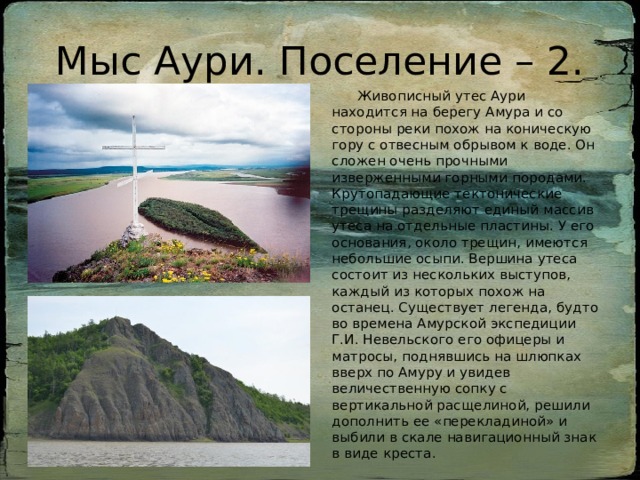

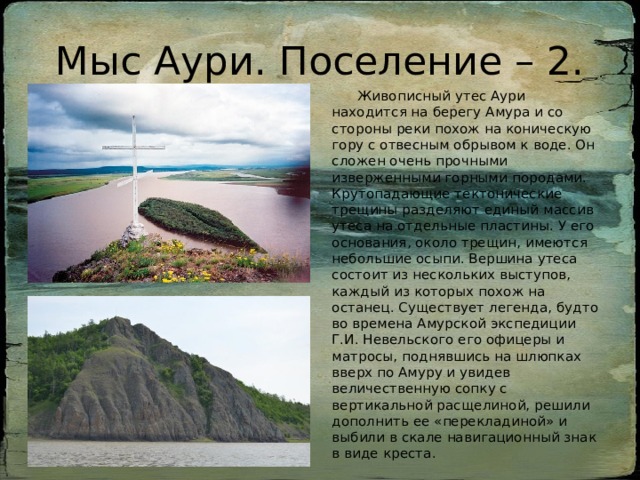

Мыс Аури. Поселение – 2.

Живописный утес Аури находится на берегу Амура и со стороны реки похож на коническую гору с отвесным обрывом к воде. Он сложен очень прочными изверженными горными породами. Крутопадающие тектонические трещины разделяют единый массив утеса на отдельные пластины. У его основания, около трещин, имеются небольшие осыпи. Вершина утеса состоит из нескольких выступов, каждый из которых похож на останец. Существует легенда, будто во времена Амурской экспедиции Г.И. Невельского его офицеры и матросы, поднявшись на шлюпках вверх по Амуру и увидев величественную сопку с вертикальной расщелиной, решили дополнить ее «перекладиной» и выбили в скале навигационный знак в виде креста.

Село Богородское.

- Основано в 1855 году. На месте нынешнего села до прихода русских поселенцев располагалось ульчское стойбище Тенча («люди, живущие за поворотом»), жили в нём два рода — Хатхил и Ходжер.

- Первыми переселенцами были забайкальские казаки, солдаты и крестьяне из Иркутской губернии.

- Село росло медленно, в 1911 году в нём проживало только 34 семьи. Землепашество не развивалось ввиду климатических условий. Люди занимались в основном лесными промыслами, рыбной ловлей и почтовыми перевозками. С образованием в 1872 году Удыльского золотодобывающего прииска пришли старатели. Тогда в селе появились перекупщики и купцы, открывавшие торговые лавки; к началу века было пять таких лавок. Действовала миссионерская школа и небольшая рубленная из лиственницы церковь. Богородское входило в состав Больше-Михайловской волости Удского уезда, которая в годы советской власти была переименована в Больше-Михайловский район.