Софийский собор в Новгороде

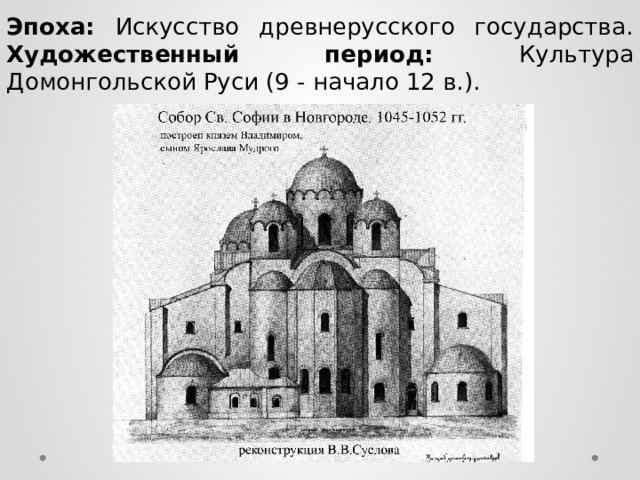

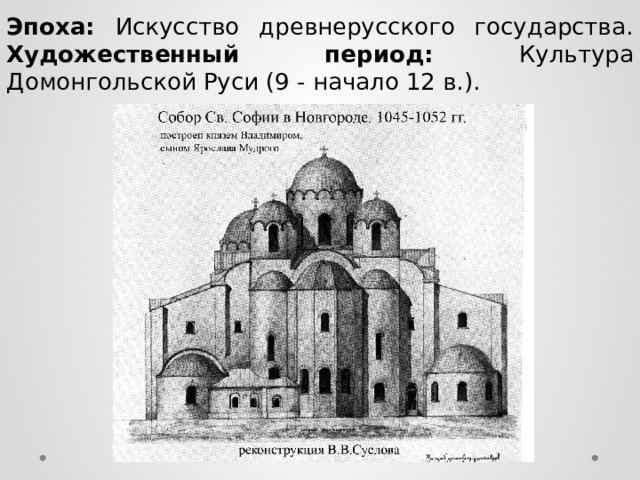

Софийский собор был построен в 1045–1050 годах князем Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого и епископом Лукой Жидятой.

Софийский собор уже с 30-х годов XII века стал главным храмом Новгородской вечевой республики:

«Где Святая София – тут и Новгород!»

Ярослав Мудрый

Владимир Ярославич

Лука Жидята

Лука Жидята

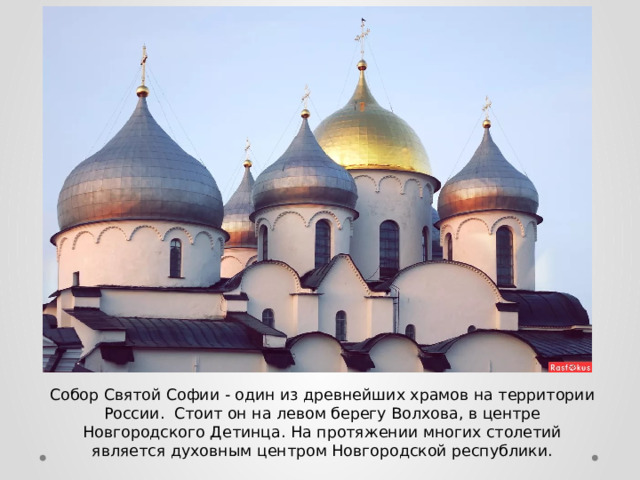

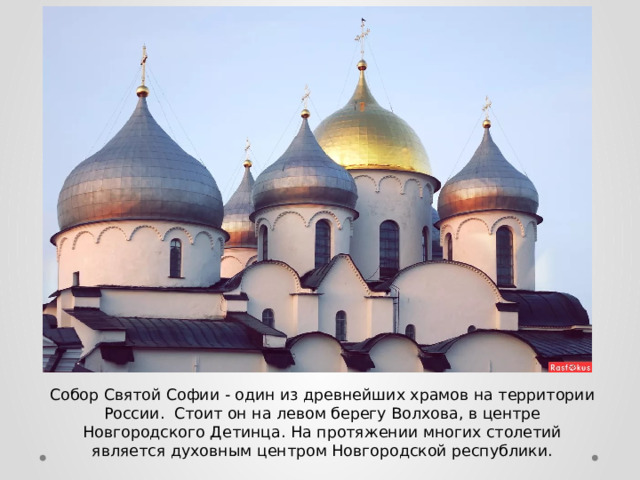

Собор Святой Софии - один из древнейших храмов на территории России. Стоит он на левом берегу Волхова, в центре Новгородского Детинца. На протяжении многих столетий является духовным центром Новгородской республики.

Эпоха: Искусство древнерусского государства. Художественный период: Культура Домонгольской Руси (9 - начало 12 в.).

Назначение

Культовая постройка:

Храм

История замысла и строительства

Заказчик: По свидетельству Новгородской летописи, собор Святой Софии был заложен «повелением князя Ярослава» (Мудрого) его сыном князем Владимиром Ярославичем и архиепископом Лукой Жидятой в 1045 году.

Замысел: Храм построен во славу Божественной Премудрости – Святой Софии, - этот грандиозный храм воплотил в себе идею торжества христианства на Новгородской земле, ознаменовав вхождение её народов в Церковь Христову.

Замысел и размах строительства этого сооружения в полной мере демонстрировал величие княжеской власти и возрастающую мощь Русского государства.

Этапы

1) X век – появление деревянной Святой Софии;

2) Строительство каменного храма Св. Софии (1045-1052) г.;

- Первоначальная постройка 1045-1052 г.

- XI век – освящение храма.

- Различные пристройки к первоначальному зданию, имевшие место в XII веке. Пристройка к собору «Златой» паперти.

- XV век - главный купол обили позолоченной медью;

- Пристройки и переделки XVI века.

- Пристройки XIX века.

- XXI век - реконструкция, в ходе которой заново отстроились купольные строения.

3) 1570 год - опричники Ивана Грозного разграбили Софийский собор;

4) 1929 год – храм был закрыт и разграблен советской властью;

5) 1941 год – храм попал под массовую бомбардировку.

6) 1950 год – в храме открыли Новгородский музей-заповедник.

7) 1991 год – возвращение строению титула Храма.

История строительства: Есть свидетельства того, что до постройки каменного собора в городе была деревянная Софийская церковь. В Первой Новгородской летописи упоминается, что св. София была уничтожена пожаром в 1049 г. «марта в 4, в день субботний». Также указано, что деревянный храм был «13 верхе имущи» и стоял над Волховом на «Пискупле улице».

Ряд историков сомневаются в том, что деревянная София существовала, и предполагают данную запись плодом фантазии летописца.

Каменный собор начали строить в 1045 г., закончили в 1050 (1052) г . На строительстве работали зодчие и рабочие из Киева и Византии.

«Свершена бысть Святая София в Новгороде, и сына его Володимера и архиепископа Луки».

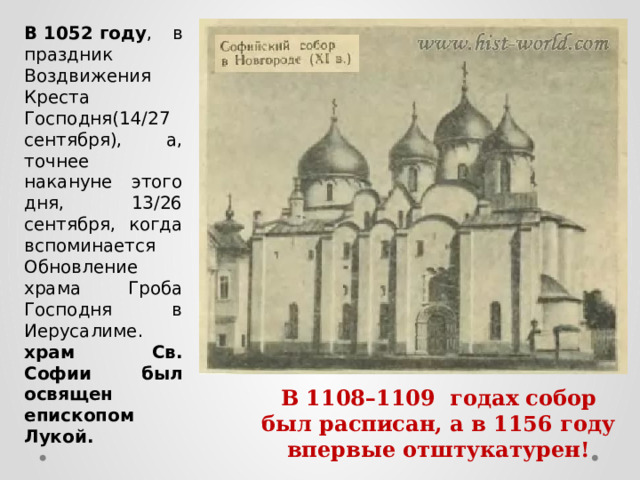

В 1052 году , в праздник Воздвижения Креста Господня(14/27 сентября), а, точнее накануне этого дня, 13/26 сентября, когда вспоминается Обновление храма Гроба Господня в Иерусалиме. храм Св. Софии был освящен епископом Лукой.

В 156 году храм впервые отштукатурен!

В 1108–1109 годах собор был расписан, а в 1156 году впервые отштукатурен!

Архиепископ Мартирий

В конце XII века архиепископ Мартирий пристроил к собору так называемую «Златую» («Мартирьевскую») паперть, которая стала усыпальницей новгородских архиепископов.

Паперть - непокрытая кровлей площадка перед внутренним притвором храма, на которой в первые века христианства стояли плачущие и кающиеся.

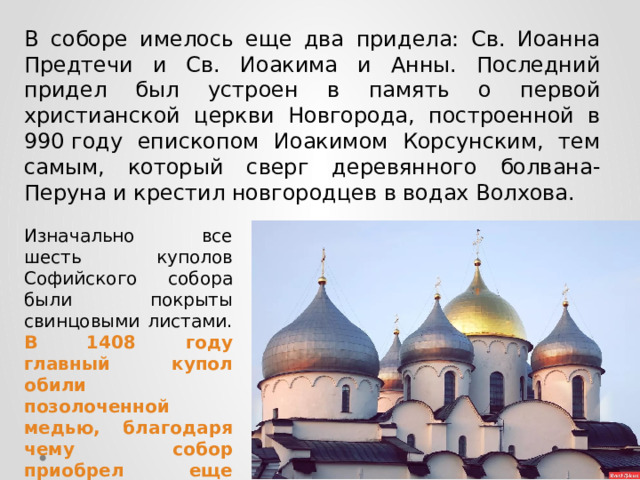

В соборе имелось еще два придела: Св. Иоанна Предтечи и Св. Иоакима и Анны. Последний придел был устроен в память о первой христианской церкви Новгорода, построенной в 990 году епископом Иоакимом Корсунским, тем самым, который сверг деревянного болвана-Перуна и крестил новгородцев в водах Волхова.

Изначально все шесть куполов Софийского собора были покрыты свинцовыми листами. В 1408 году главный купол обили позолоченной медью, благодаря чему собор приобрел еще более торжественный вид.

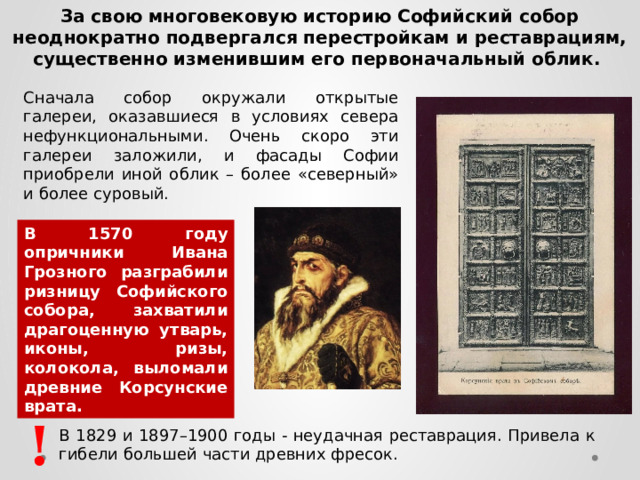

За свою многовековую историю Софийский собор неоднократно подвергался перестройкам и реставрациям, существенно изменившим его первоначальный облик.

Сначала собор окружали открытые галереи, оказавшиеся в условиях севера нефункциональными. Очень скоро эти галереи заложили, и фасады Софии приобрели иной облик – более «северный» и более суровый.

В 1570 году опричники Ивана Грозного разграбили ризницу Софийского собора, захватили драгоценную утварь, иконы, ризы, колокола, выломали древние Корсунские врата.

!

В 1829 и 1897–1900 годы - неудачная реставрация. Привела к гибели большей части древних фресок.

Храм в Советское время

- Следующие изменения произошли после революции в 1922 году. Тогда, под действием специальной программы советской власти, все церковные предметы, имеющие ценность, были изъяты из Храма.

- В 1929 году его закрыли. Вместо него в здании был открыт антирелигиозный музей.

Важно знать: только после того как Советский Союз прекратил существование, в 1991 году, строению был возвращён титул Храма. Великий патриарх всея Руси Алексей второй освятил его лично.

!

!

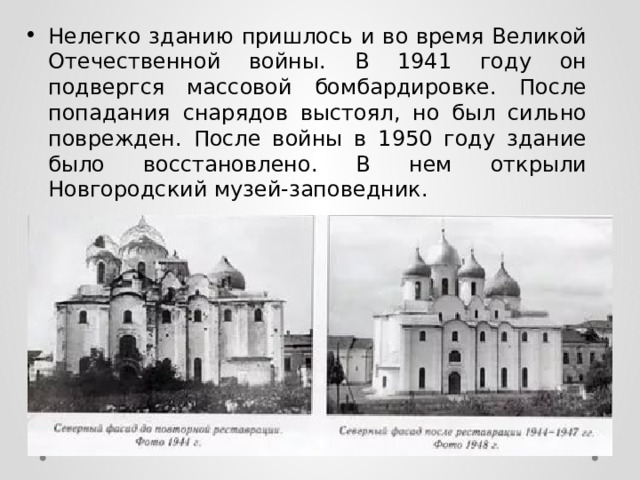

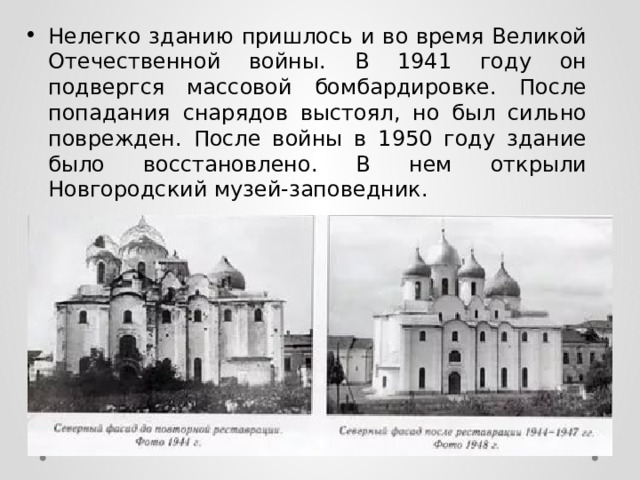

- Нелегко зданию пришлось и во время Великой Отечественной войны. В 1941 году он подвергся массовой бомбардировке. После попадания снарядов выстоял, но был сильно поврежден. После войны в 1950 году здание было восстановлено. В нем открыли Новгородский музей-заповедник.

Современное состояние

- В 1991 г. состоялась передача святой Софии Русской Православной Церкви. В том, что передача состоялась, есть большая заслуга архиепископа Новгородского Льва (Церпицкого). Перед событием по инициативе архиепископа создали общественный совет, целью которого была реставрация и обеспечение дальнейшей сохранности Софии, как ценнейшего исторического памятника.

- В 2005 году была создана программа по реконструкции древних сооружений. В Новгородском соборе была произведена реконструкция, в ходе которой заново отстроились купольные строения.

- Сейчас храм открыт для верующих с 8 до 20 часов. В 10 и 18 часов проводятся богослужения.

Лев Церпицкий

Радуга над собором

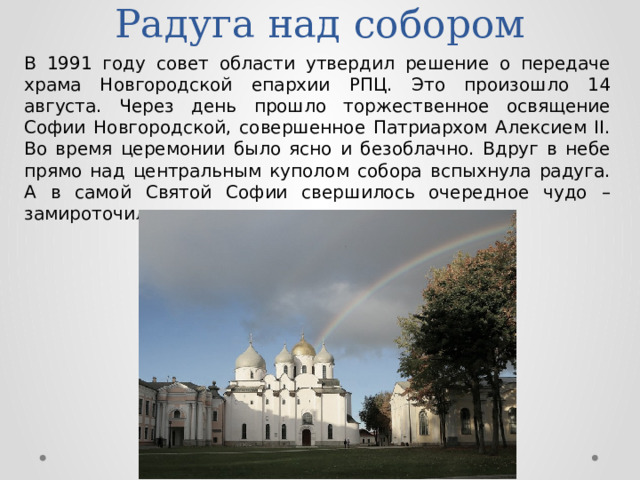

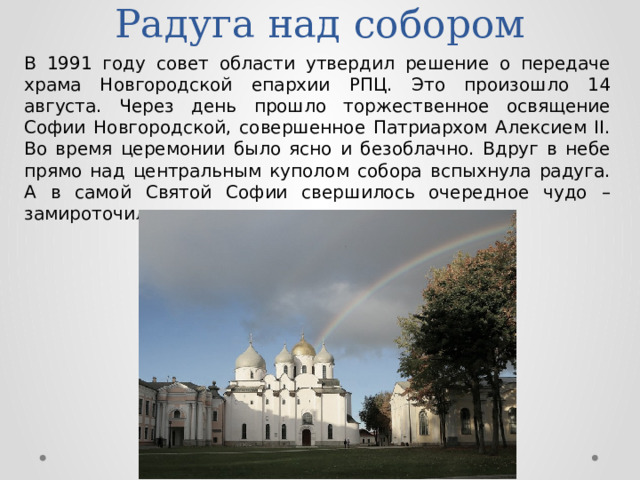

В 1991 году совет области утвердил решение о передаче храма Новгородской епархии РПЦ. Это произошло 14 августа. Через день прошло торжественное освящение Софии Новгородской, совершенное Патриархом Алексием II. Во время церемонии было ясно и безоблачно. Вдруг в небе прямо над центральным куполом собора вспыхнула радуга. А в самой Святой Софии свершилось очередное чудо – замироточили иконы…

Стиль

Византийский стиль

- Храм - геометрически сложный.

- В дополнении к камню использовались кирпич и штукатурка;

- Украшения заменила мозаика;

- Простота и сдержанность экстерьера храмов резко контрастировала с великолепными драгоценными мозаиками, сверкающими золотом, внутри помещений;

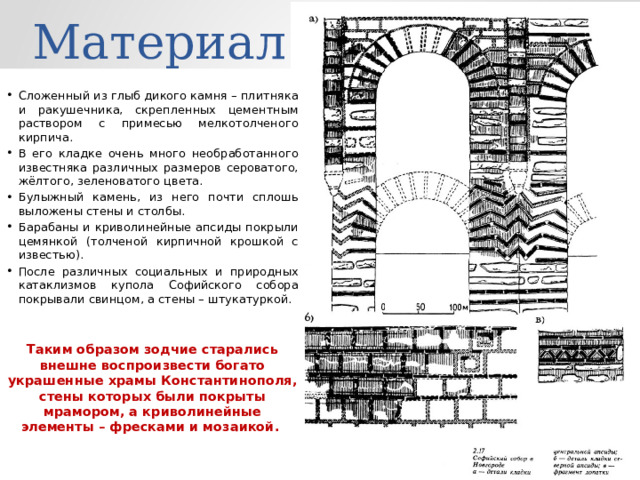

Материал

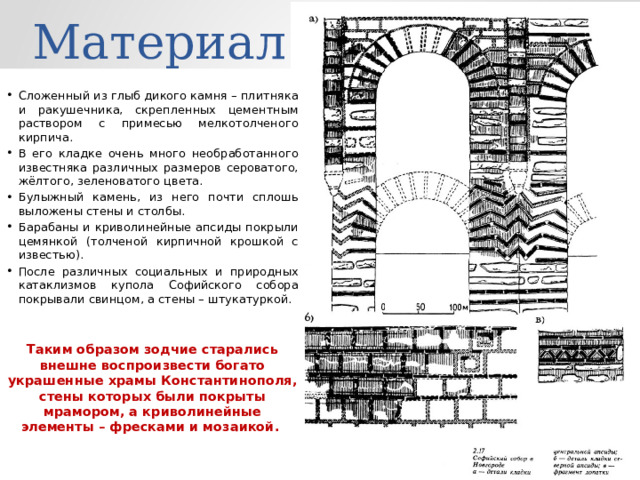

- Сложенный из глыб дикого камня – плитняка и ракушечника, скрепленных цементным раствором с примесью мелкотолченого кирпича.

- В его кладке очень много необработанного известняка различных размеров сероватого, жёлтого, зеленоватого цвета.

- Булыжный камень, из него почти сплошь выложены стены и столбы.

- Барабаны и криволинейные апсиды покрыли цемянкой (толченой кирпичной крошкой с известью).

- После различных социальных и природных катаклизмов купола Софийского собора покрывали свинцом, а стены – штукатуркой.

Таким образом зодчие старались внешне воспроизвести богато украшенные храмы Константинополя, стены которых были покрыты мрамором, а криволинейные элементы – фресками и мозаикой.

На строительство ушло не менее 10 тыс. кубометров камня и кирпича.

- В кладке местами встречаются прослойки более крупных плит в технике со скрытым рядом. Везде наблюдается стремление мастера сохранить лицевую кладку плит, одновременно выполняющих конструктивную перевязь кладки стен абсиды.

Каморка на уровне хор в северо-восточной башне Софии в Новгороде

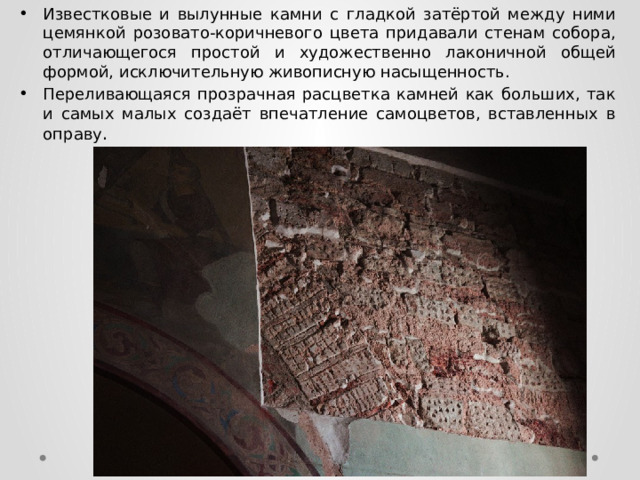

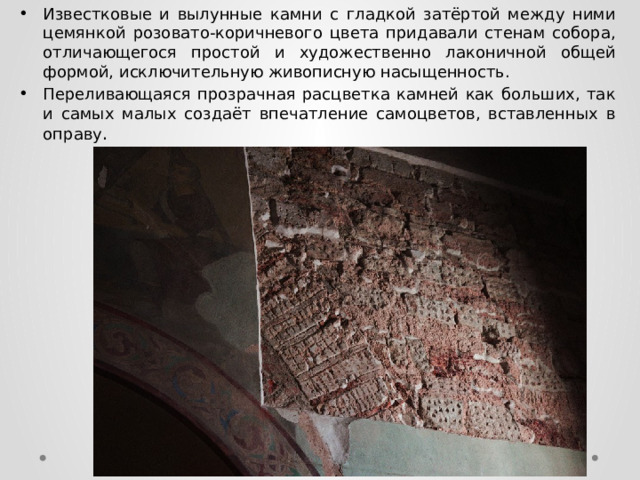

- Известковые и вылунные камни с гладкой затёртой между ними цемянкой розовато-коричневого цвета придавали стенам собора, отличающегося простой и художественно лаконичной общей формой, исключительную живописную насыщенность.

- Переливающаяся прозрачная расцветка камней как больших, так и самых малых создаёт впечатление самоцветов, вставленных в оправу .

План объекта

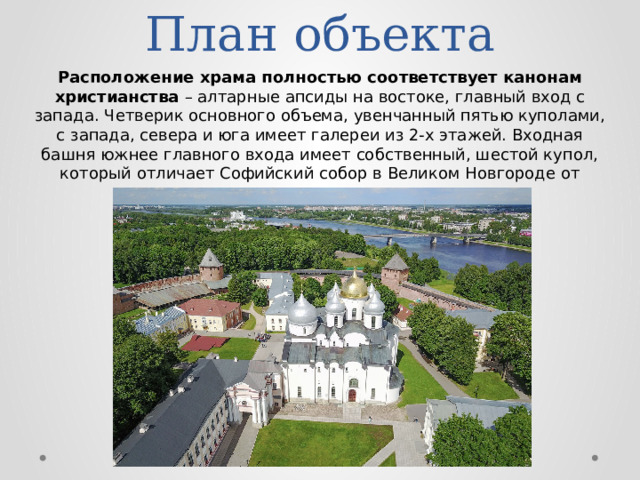

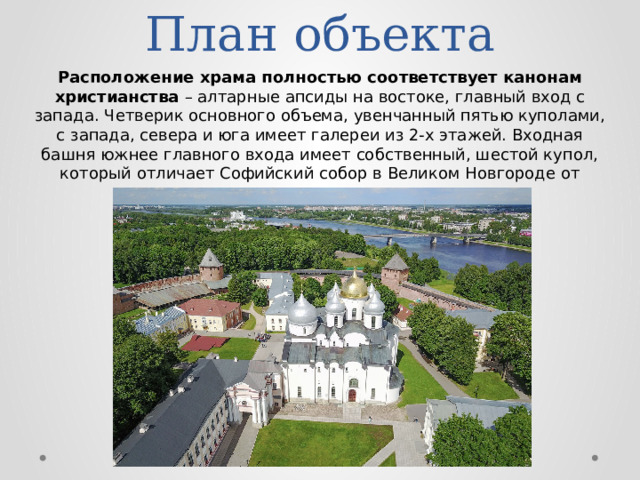

Расположение храма полностью соответствует канонам христианства – алтарные апсиды на востоке, главный вход с запада. Четверик основного объема, увенчанный пятью куполами, с запада, севера и юга имеет галереи из 2-х этажей. Входная башня южнее главного входа имеет собственный, шестой купол, который отличает Софийский собор в Великом Новгороде от других храмов.

Легенда о «Безухом» колоколе

Как-то раз царь Иван Грозный направлялся в храм на обедню. Только его конь зашел на мост над Волховом, как звонарь, желая угодить царю, чересчур усердно ударил в колокол. Испугавшись громкого звона, жеребец чуть было не опрокинул всадника в реку. Рассвирепев, царь повелел отсечь «дерзкому» колоколу уши так, что осталась одна лишь средняя петля. Несмотря на это, колокол, получивший прозвище «безухий», еще долго служил храму.

Царевич Иван на прогулке с опричниками. Худ. М. Авилов

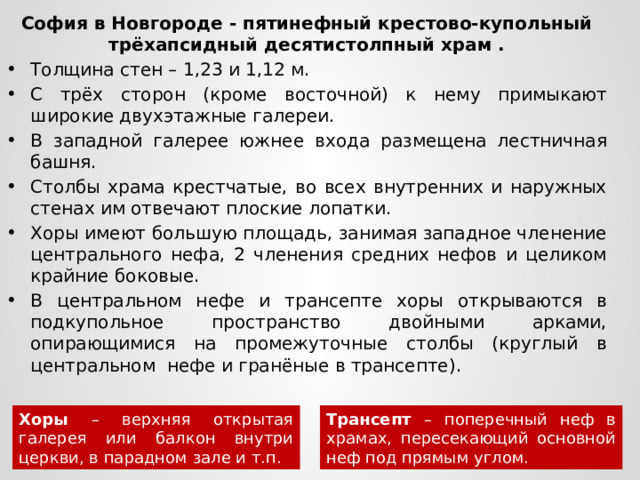

София в Новгороде - пятинефный крестово-купольный трёхапсидный десятистолпный храм .

- Толщина стен – 1,23 и 1,12 м.

- С трёх сторон (кроме восточной) к нему примыкают широкие двухэтажные галереи.

- В западной галерее южнее входа размещена лестничная башня.

- Столбы храма крестчатые, во всех внутренних и наружных стенах им отвечают плоские лопатки.

- Хоры имеют большую площадь, занимая западное членение центрального нефа, 2 членения средних нефов и целиком крайние боковые.

- В центральном нефе и трансепте хоры открываются в подкупольное пространство двойными арками, опирающимися на промежуточные столбы (круглый в центральном нефе и гранёные в трансепте).

Хоры – верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви, в парадном зале и т.п.

Трансепт – поперечный неф в храмах, пересекающий основной неф под прямым углом.

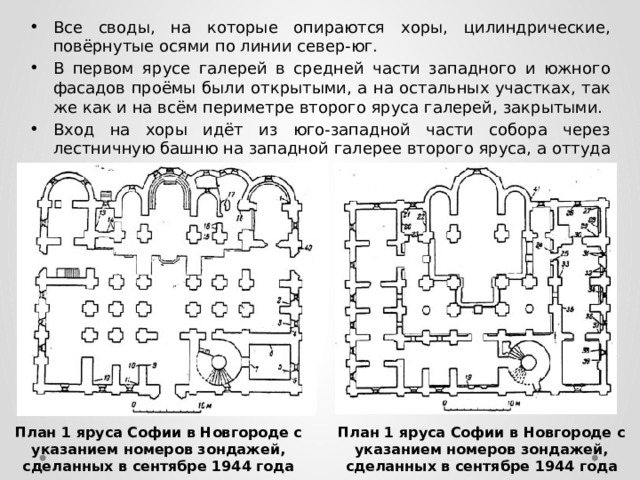

- Все своды, на которые опираются хоры, цилиндрические, повёрнутые осями по линии север-юг.

- В первом ярусе галерей в средней части западного и южного фасадов проёмы были открытыми, а на остальных участках, так же как и на всём периметре второго яруса галерей, закрытыми.

- Вход на хоры идёт из юго-западной части собора через лестничную башню на западной галерее второго яруса, а оттуда внутрь храма.

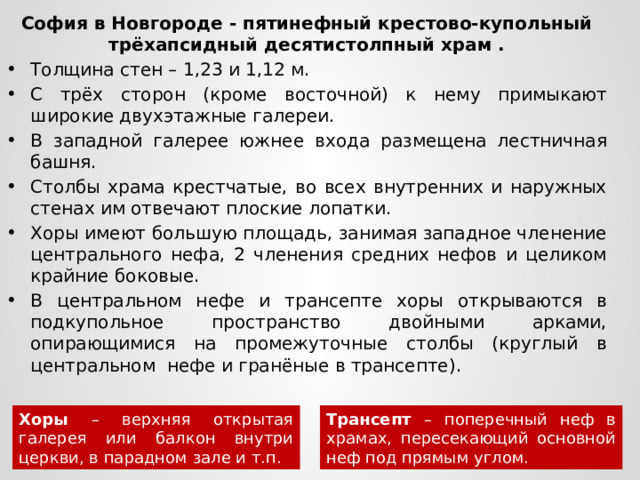

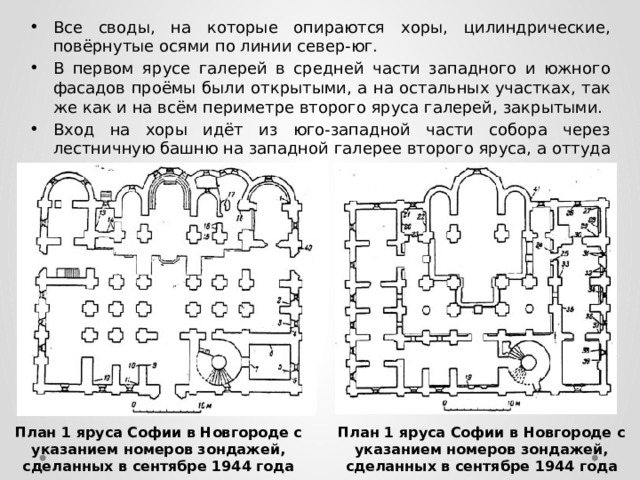

План 1 яруса Софии в Новгороде с указанием номеров зондажей, сделанных в сентябре 1944 года

План 1 яруса Софии в Новгороде с указанием номеров зондажей, сделанных в сентябре 1944 года

Легенда

- К юго-западному углу храма примыкает прямоугольная башня, увенчанная куполом. В ее толще находится лестница, ведущая на хоры. Некогда здесь имелись хорошо замаскированные тайники, скрывавшие казну Новгородской республики. В декабре 1547 года на один из таких тайников наткнулся Иван Грозный. По рассказу летописца, прибыв в Новгород, царь «неведомо как уведал казну древнюю, сокровенную», по преданию – скрытую в стене собора его строителем, князем Владимиром. Об этом кладе не известно было никому, «ниже слухом, ниже писанием», поэтому источник информации о кладе так и остался невыясненным. Царь, приехав ночью в собор, «начал пытать про казну ключаря софийского и пономарей много мучил», но несчастные ничего не ведали о кладе ни сном, ни духом. Не добившись от них толку, царь стал подниматься по лестнице, которая вела «на церковные полати», и наверху, остановившись, вдруг приказал ломать стену. Из замуровки «просыпалось велие сокровище: древние слитки в гривну, и в полтину, и в рубль». «Насыпав» клад в возы, царь отправил его в Москву. Кстати, это был не единственный тайник Софийского собора. В юго-восточном углу храма, между полом ризницы и потолочным сводом диаконника, находился обширный тайник, где хранилась новгородская казна. Другие тайники были устроены в стенах лестничной башни.

- Каменная лестница несколько раз обвивает круглый столб, размещённый в центре. Ступени лестницы имеют большую ширину, между ними часто встречаются площадки.

- Минуя проход на хоры, лестница продолжается до верха башни, откуда имеется выход на крышу собора.

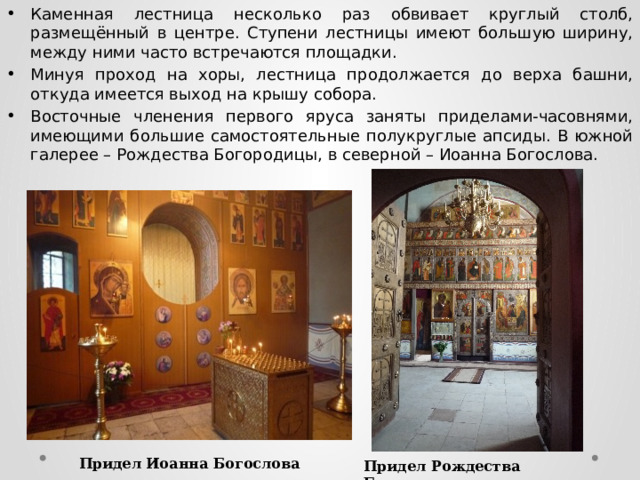

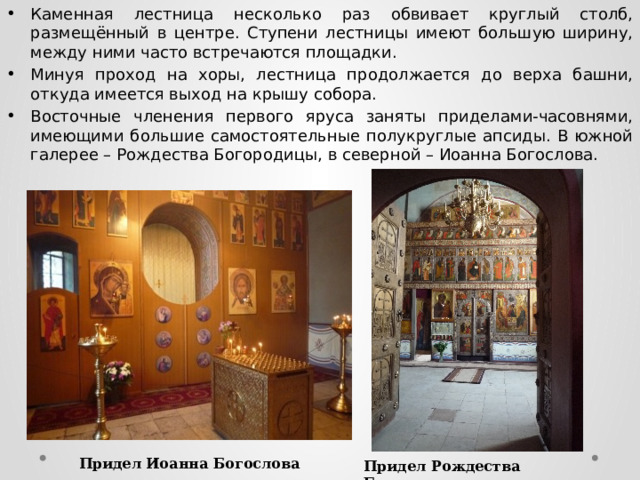

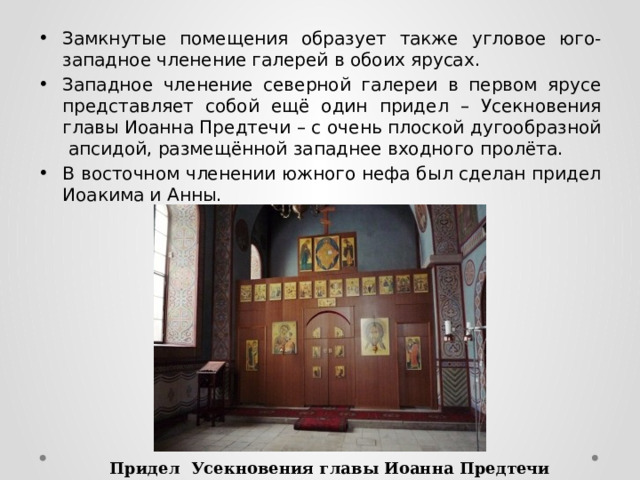

- Восточные членения первого яруса заняты приделами-часовнями, имеющими большие самостоятельные полукруглые апсиды. В южной галерее – Рождества Богородицы, в северной – Иоанна Богослова.

Придел Иоанна Богослова

Придел Рождества Богородицы

- Замкнутые помещения образует также угловое юго-западное членение галерей в обоих ярусах.

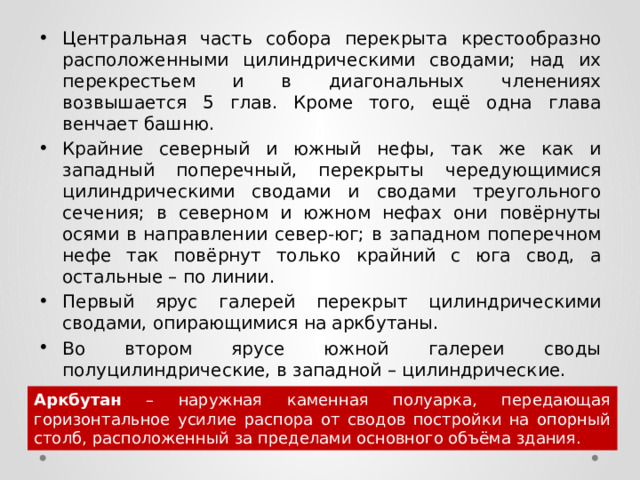

- Западное членение северной галереи в первом ярусе представляет собой ещё один придел – Усекновения главы Иоанна Предтечи – с очень плоской дугообразной апсидой, размещённой западнее входного пролёта.

- В восточном членении южного нефа был сделан придел Иоакима и Анны.

Придел Усекновения главы Иоанна Предтечи

- Средняя часть южной галереи называется Мартирьевской папертью, а западной – Корсунской папертью.

Мартирьевская паперть

Корсунские врата Софии

- Центральная часть собора перекрыта крестообразно расположенными цилиндрическими сводами; над их перекрестьем и в диагональных членениях возвышается 5 глав. Кроме того, ещё одна глава венчает башню.

- Крайние северный и южный нефы, так же как и западный поперечный, перекрыты чередующимися цилиндрическими сводами и сводами треугольного сечения; в северном и южном нефах они повёрнуты осями в направлении север-юг; в западном поперечном нефе так повёрнут только крайний с юга свод, а остальные – по линии.

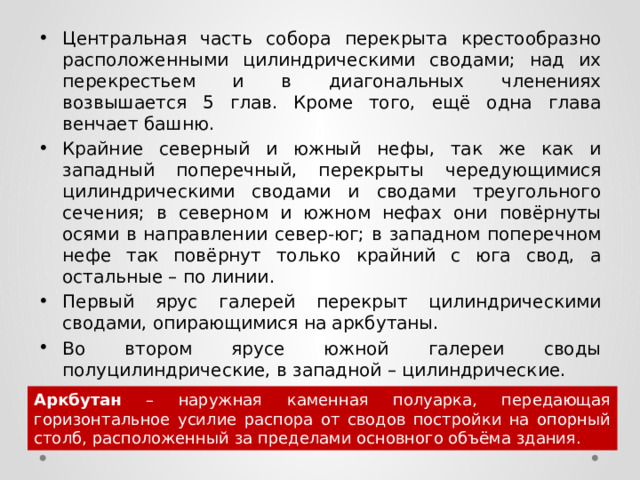

- Первый ярус галерей перекрыт цилиндрическими сводами, опирающимися на аркбутаны.

- Во втором ярусе южной галереи своды полуцилиндрические, в западной – цилиндрические.

Аркбутан – наружная каменная полуарка, передающая горизонтальное усилие распора от сводов постройки на опорный столб, расположенный за пределами основного объёма здания.

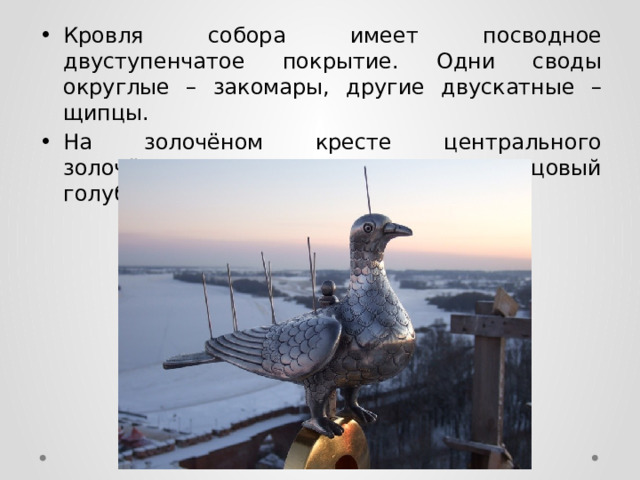

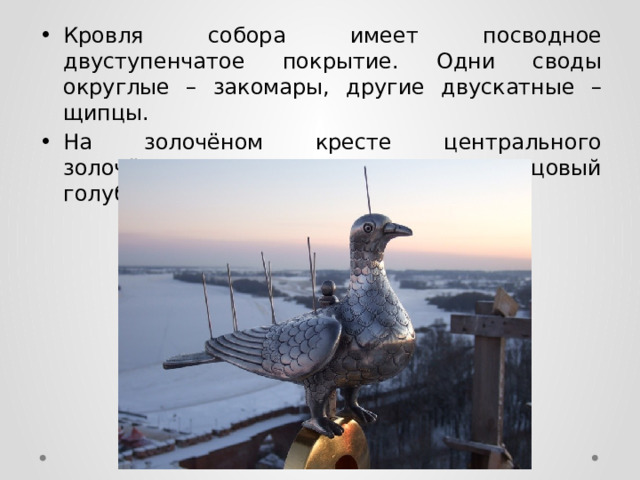

- Кровля собора имеет посводное двуступенчатое покрытие. Одни своды округлые – закомары, другие двускатные – щипцы.

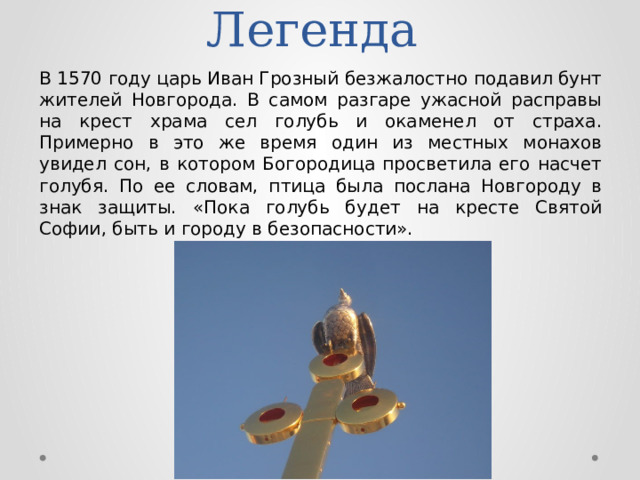

- На золочёном кресте центрального золочёного купола покоится свинцовый голубь.

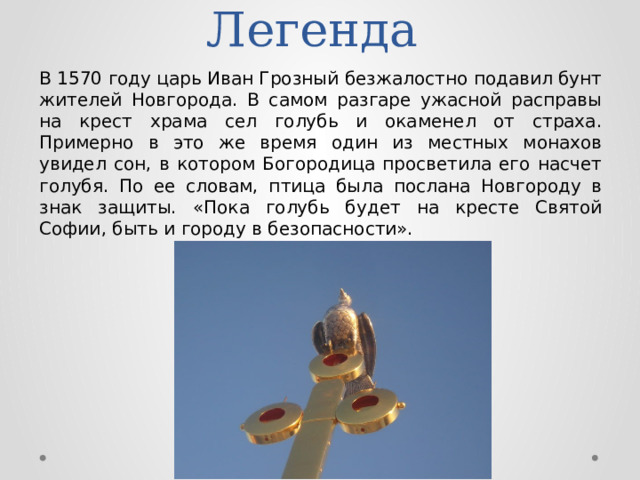

Легенда

В 1570 году царь Иван Грозный безжалостно подавил бунт жителей Новгорода. В самом разгаре ужасной расправы на крест храма сел голубь и окаменел от страха. Примерно в это же время один из местных монахов увидел сон, в котором Богородица просветила его насчет голубя. По ее словам, птица была послана Новгороду в знак защиты. «Пока голубь будет на кресте Святой Софии, быть и городу в безопасности».

- Первоначальный пол был ниже современного на 130 см, отсутствовали большие окна над входами, остальные окна были более узкими. До конца XIV века не было высоких иконостасов.

- С хор открывался вид на главный алтарь. Оттуда хорошо можно было наблюдать за богослужением.

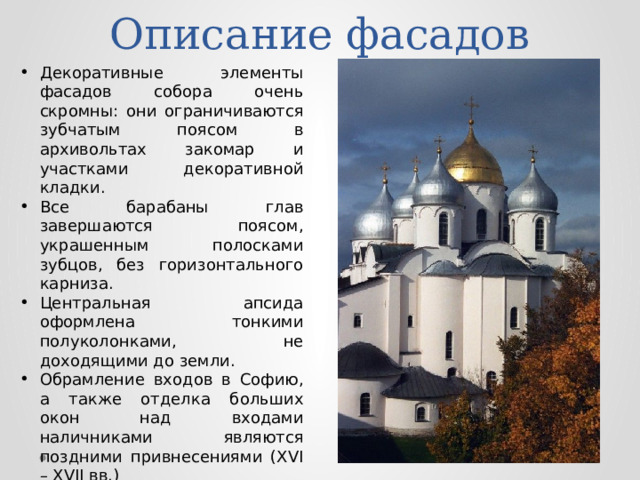

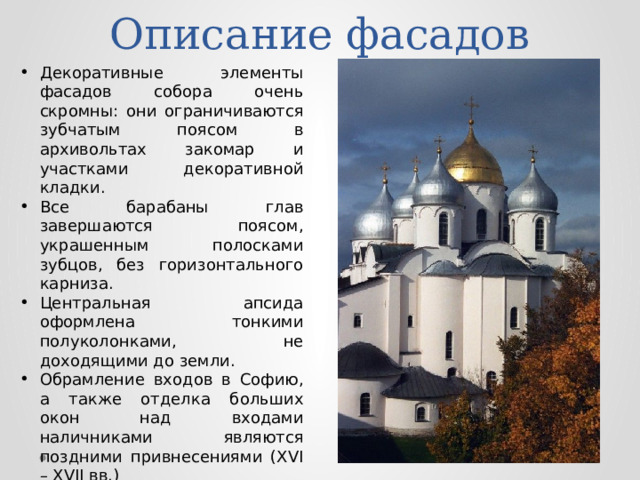

Описание фасадов

- Декоративные элементы фасадов собора очень скромны: они ограничиваются зубчатым поясом в архивольтах закомар и участками декоративной кладки.

- Все барабаны глав завершаются поясом, украшенным полосками зубцов, без горизонтального карниза.

- Центральная апсида оформлена тонкими полуколонками, не доходящими до земли.

- Обрамление входов в Софию, а также отделка больших окон над входами наличниками являются поздними привнесениями (XVI – XVII вв.)

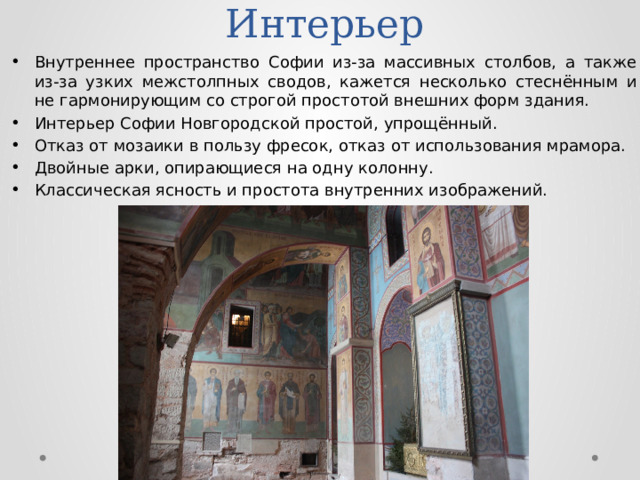

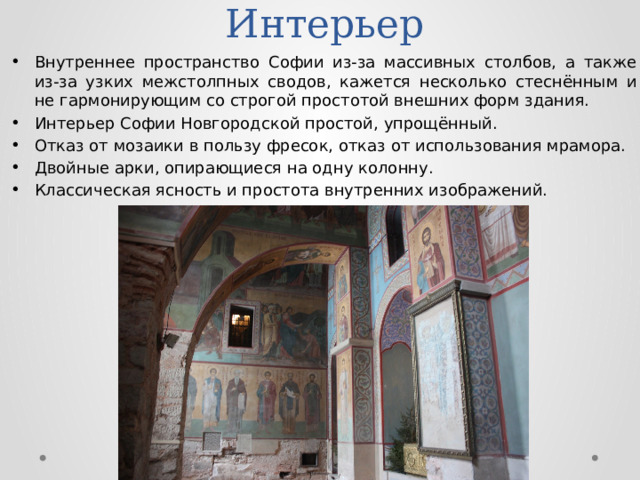

Интерьер

- Внутреннее пространство Софии из-за массивных столбов, а также из-за узких межстолпных сводов, кажется несколько стеснённым и не гармонирующим со строгой простотой внешних форм здания.

- Интерьер Софии Новгородской простой, упрощённый.

- Отказ от мозаики в пользу фресок, отказ от использования мрамора.

- Двойные арки, опирающиеся на одну колонну.

- Классическая ясность и простота внутренних изображений.

Святой героический князь

Памятная доска на стене собора напоминает о том, что отсюда уходили войска князя Александра Невского на судьбоносные сражения.

Новгородский Детинец

Это памятник военно-оборонительного зодчества России XV – XVII веков, расположенный на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нём относится к 1044 году. Является памятником архитектуры федерального значения. Новгородский Детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно в данный ансамбль входит Софийский Собор.

В ансамбль входит

Новгородский Софийский Собор – один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Это самый старый из сохранившихся древнерусских храмов на территории России. Софийский Собор уже в XII веке перестал быть княжеским храмом, превратившись в главный храм Новгородской республики. Вплоть до сегодняшнего дня Новгородская София является символом города и Кремля, а слова, сказанные Мстиславом Великим в далёком XII веке: «Где Святая София, там и Новгород», до сих пор будоражат сердца горожан.

- Башня Дворцовая

- Башня Спасская

- Башня Княжная

- Башня Кокуй

- Башня Покровская

- Башня Златоустовская

- Башня Федоровская и Митрополичья

- Башня Владимирская

- Церковь Андрея Стратилата

- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

- Звонница Софийского Собора

- Часозвоня

- Грановитая палата

- Памятник «Тысячелетие России»

- Софийский Собор

- Здание Присутственных мест

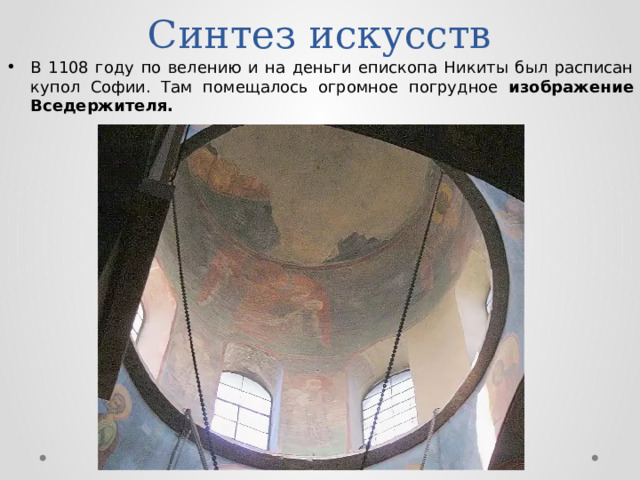

Синтез искусств

- В 1108 году по велению и на деньги епископа Никиты был расписан купол Софии. Там помещалось огромное погрудное изображение Вседержителя.

Легенда о деснице

Один из мастеров написал Иисуса Христа с благословляющей рукой, но каждый раз находили руку Христа сжатой. Фреску пытались перерисовать несколько раз, пока к умельцу во сне не пришёл Господь и не сказал: «Писари, о, писари! Не пишите мя с благословляющею рукой, напишите мя со сжатою рукою, аз бо в сей руце моей Великий Новгород держу; а когда рука моя распространится, тогда будет граду сему скончание». В 1941 году изображение Иисуса Христа под главным куполом храма было уничтожено немецким снарядом. Рука Спаса Вседержителя, образно говоря, оказалась разжатой, и город превратился в руины…

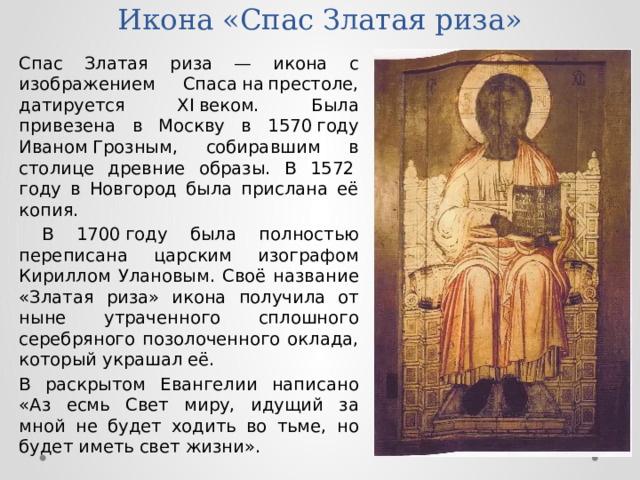

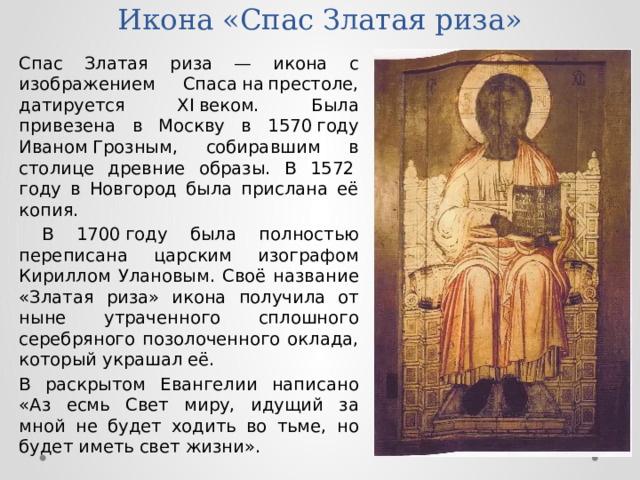

Икона «Спас Златая риза»

Спас Златая риза — икона с изображением Спаса на престоле, датируется XI веком. Была привезена в Москву в 1570 году Иваном Грозным, собиравшим в столице древние образы. В 1572 году в Новгород была прислана её копия.

В 1700 году была полностью переписана царским изографом Кириллом Улановым. Своё название «Златая риза» икона получила от ныне утраченного сплошного серебряного позолоченного оклада, который украшал её.

В раскрытом Евангелии написано «Аз есмь Свет миру, идущий за мной не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».

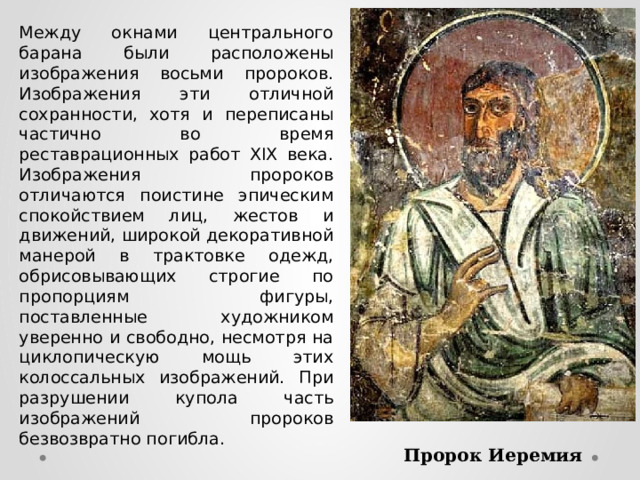

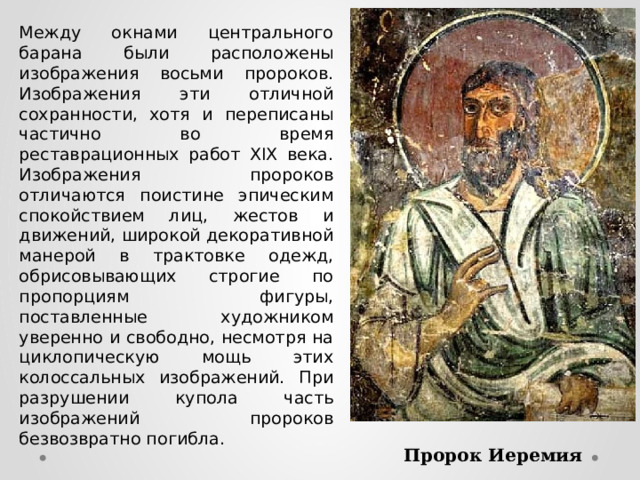

Между окнами центрального барана были расположены изображения восьми пророков. Изображения эти отличной сохранности, хотя и переписаны частично во время реставрационных работ XIX века. Изображения пророков отличаются поистине эпическим спокойствием лиц, жестов и движений, широкой декоративной манерой в трактовке одежд, обрисовывающих строгие по пропорциям фигуры, поставленные художником уверенно и свободно, несмотря на циклопическую мощь этих колоссальных изображений. При разрушении купола часть изображений пророков безвозвратно погибла.

Пророк Иеремия

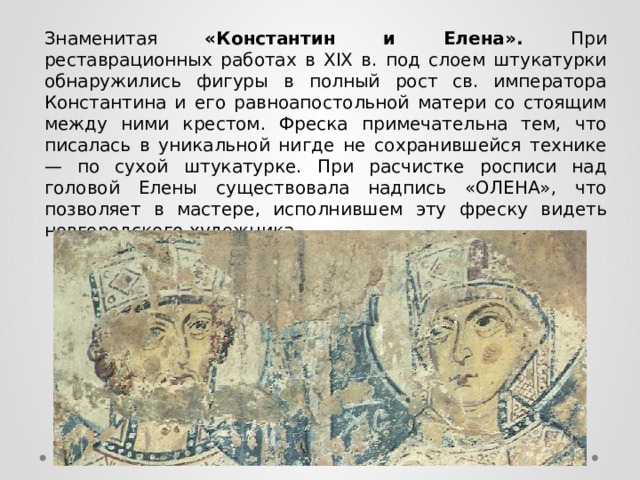

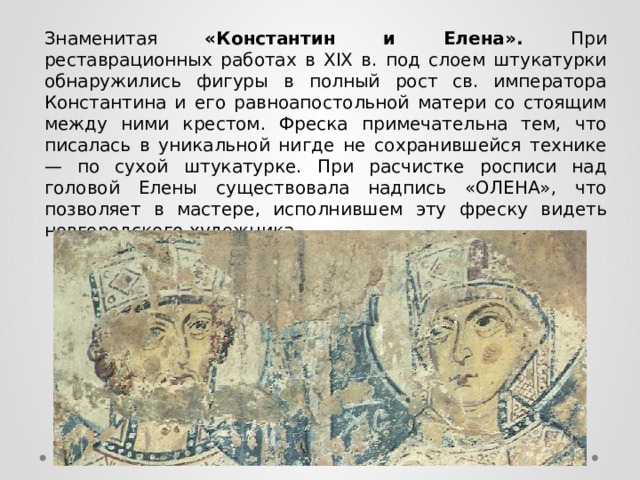

Знаменитая «Константин и Елена». При реставрационных работах в XIX в. под слоем штукатурки обнаружились фигуры в полный рост св. императора Константина и его равноапостольной матери со стоящим между ними крестом. Фреска примечательна тем, что писалась в уникальной нигде не сохранившейся технике — по сухой штукатурке. При расчистке росписи над головой Елены существовала надпись «ОЛЕНА», что позволяет в мастере, исполнившем эту фреску видеть новгородского художника.

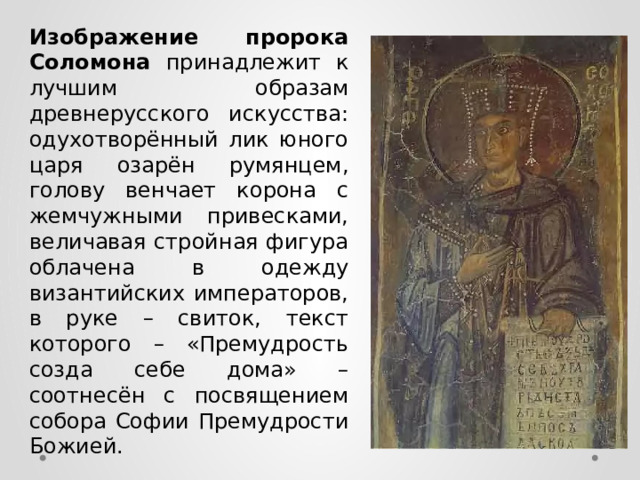

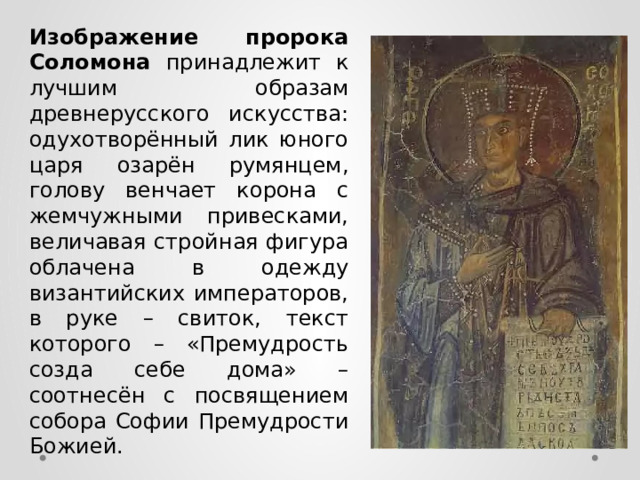

Изображение пророка Соломона принадлежит к лучшим образам древнерусского искусства: одухотворённый лик юного царя озарён румянцем, голову венчает корона с жемчужными привесками, величавая стройная фигура облачена в одежду византийских императоров, в руке – свиток, текст которого – «Премудрость созда себе дома» – соотнесён с посвящением собора Софии Премудрости Божией.

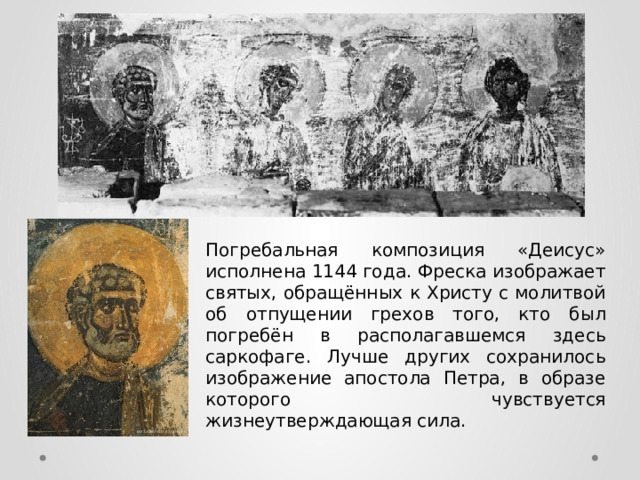

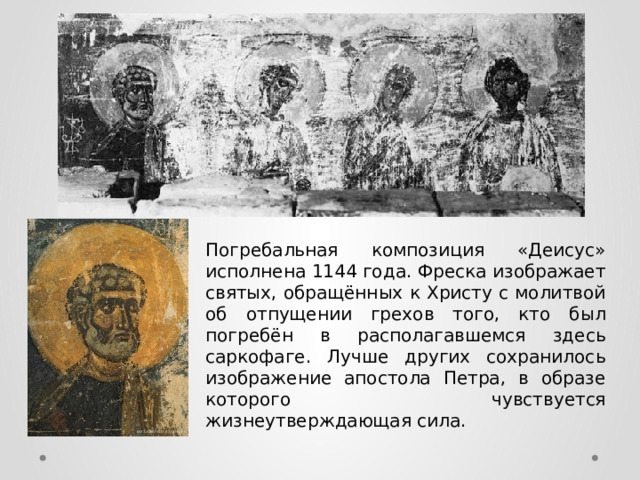

Погребальная композиция «Деисус» исполнена 1144 года. Фреска изображает святых, обращённых к Христу с молитвой об отпущении грехов того, кто был погребён в располагавшемся здесь саркофаге. Лучше других сохранилось изображение апостола Петра, в образе которого чувствуется жизнеутверждающая сила.

Многочисленные надписи-граффити, процарапанные жителями средневекового Новгорода. Они представляют собой целую серию надписей и рисунков, среди которых – имена, просьбы о поминовении умерших, молитвы, кресты, львы, рыбы, шутливые надписи типа: «Якиме стоя, усне, и лоб о камень ростепе».

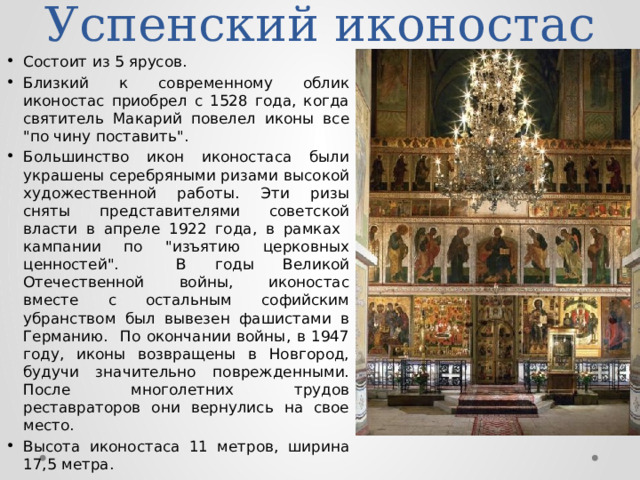

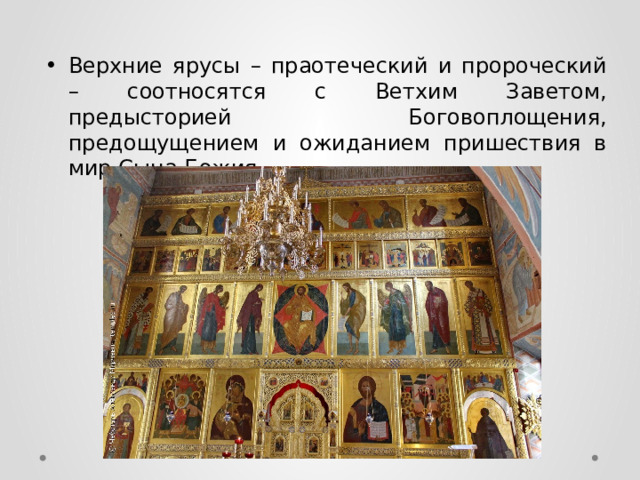

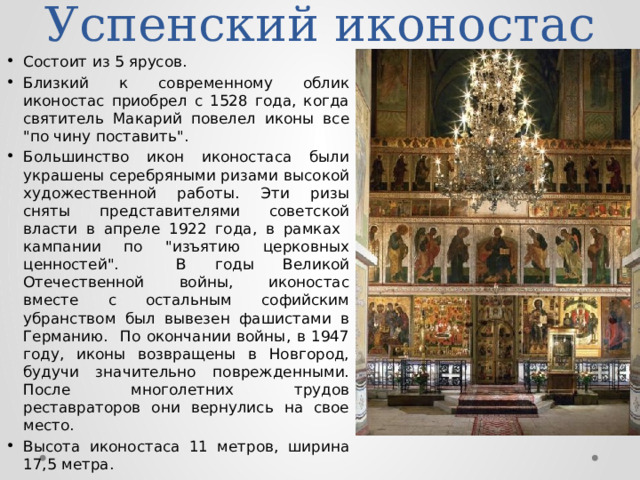

Успенский иконостас

- Состоит из 5 ярусов.

- Близкий к современному облик иконостас приобрел с 1528 года, когда святитель Макарий повелел иконы все "по чину поставить".

- Большинство икон иконостаса были украшены серебряными ризами высокой художественной работы. Эти ризы сняты представителями советской власти в апреле 1922 года, в рамках кампании по "изъятию церковных ценностей". В годы Великой Отечественной войны, иконостас вместе с остальным софийским убранством был вывезен фашистами в Германию. По окончании войны, в 1947 году, иконы возвращены в Новгород, будучи значительно поврежденными. После многолетних трудов реставраторов они вернулись на свое место.

- Высота иконостаса 11 метров, ширина 17,5 метра.

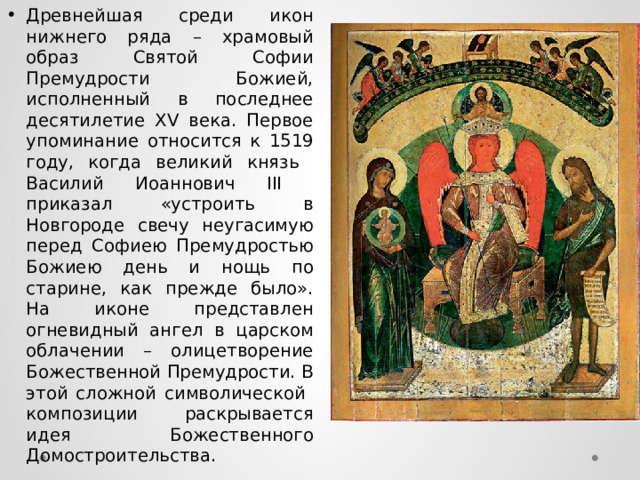

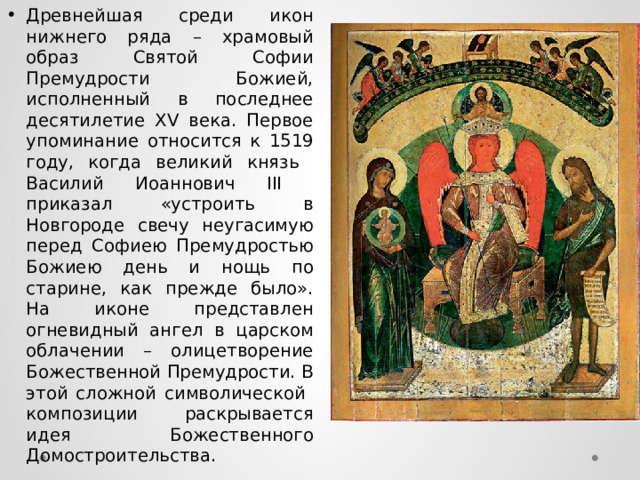

- Древнейшая среди икон нижнего ряда – храмовый образ Святой Софии Премудрости Божией, исполненный в последнее десятилетие XV века. Первое упоминание относится к 1519 году, когда великий князь Василий Иоаннович III приказал «устроить в Новгороде свечу неугасимую перед Софиею Премудростью Божиею день и нощь по старине, как прежде было». На иконе представлен огневидный ангел в царском облачении – олицетворение Божественной Премудрости. В этой сложной символической композиции раскрывается идея Божественного Домостроительства.

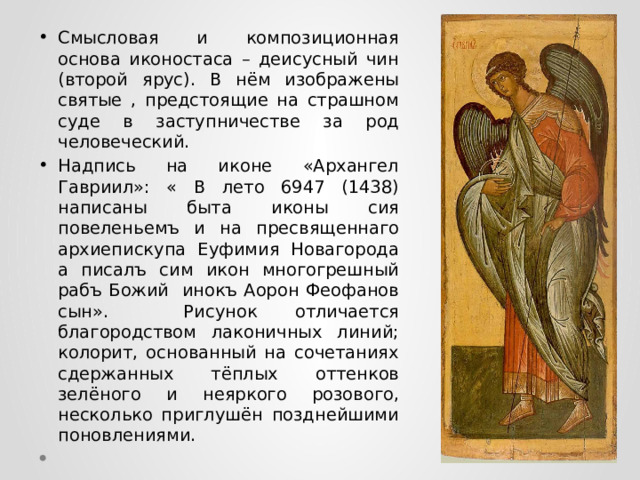

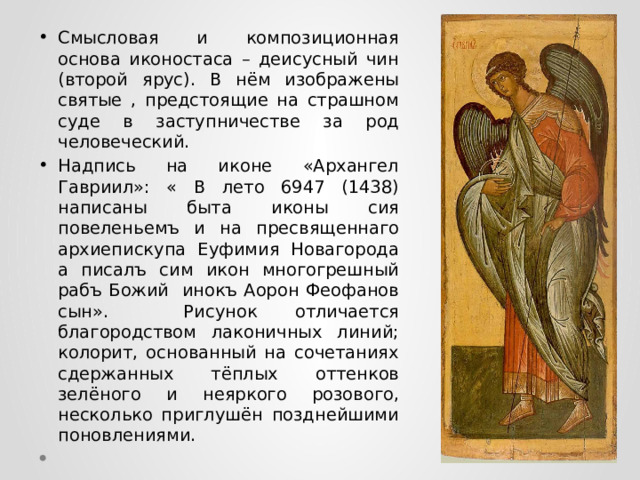

- Смысловая и композиционная основа иконостаса – деисусный чин (второй ярус). В нём изображены святые , предстоящие на страшном суде в заступничестве за род человеческий.

- Надпись на иконе «Архангел Гавриил»: « В лето 6947 (1438) написаны быта иконы сия повеленьемъ и на пресвященнаго архиепискупа Еуфимия Новагорода а писалъ сим икон многогрешный рабъ Божий инокъ Аорон Феофанов сын». Рисунок отличается благородством лаконичных линий; колорит, основанный на сочетаниях сдержанных тёплых оттенков зелёного и неяркого розового, несколько приглушён позднейшими поновлениями.

- Третий ряд – Страсти Христовы. Тема – искупительная жертва Сына Божия, представляющего собой кульминацию Священной истории и открывающая путь спасения.

- Наиболее древняя, исполненная в 1341 году часть икон, с изображениями двунадесятых праздников, находится ныне в Новогородском музее.

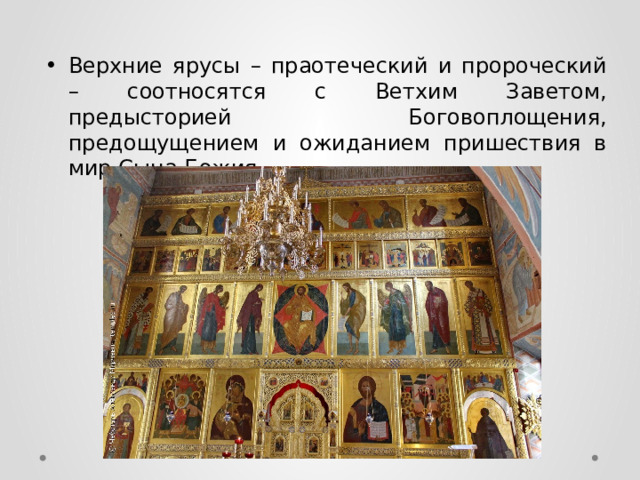

- Верхние ярусы – праотеческий и пророческий – соотносятся с Ветхим Заветом, предысторией Боговоплощения, предощущением и ожиданием пришествия в мир Сына Божия.

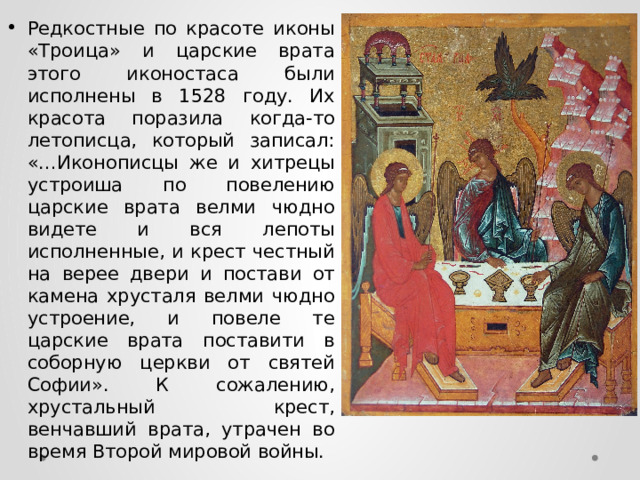

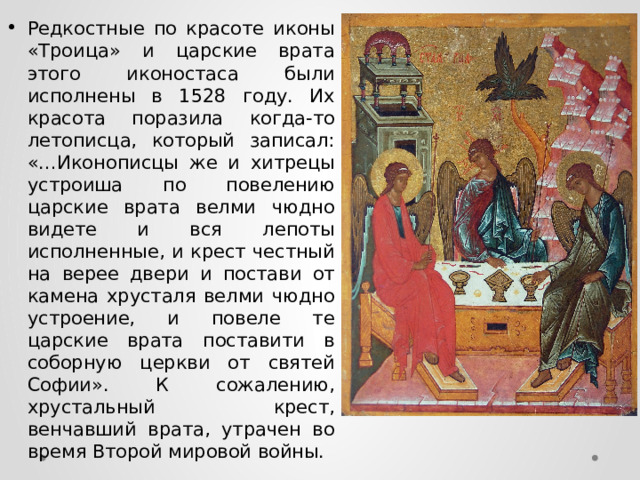

- Редкостные по красоте иконы «Троица» и царские врата этого иконостаса были исполнены в 1528 году. Их красота поразила когда-то летописца, который записал: «…Иконописцы же и хитрецы устроиша по повелению царские врата велми чюдно видете и вся лепоты исполненные, и крест честный на верее двери и постави от камена хрусталя велми чюдно устроение, и повеле те царские врата поставити в соборную церкви от святей Софии». К сожалению, хрустальный крест, венчавший врата, утрачен во время Второй мировой войны.

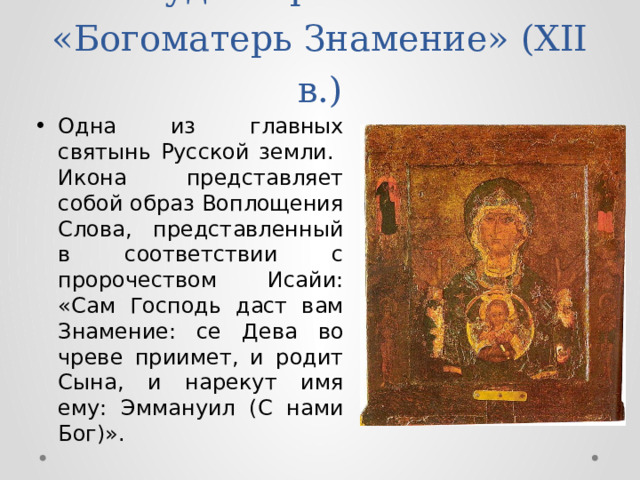

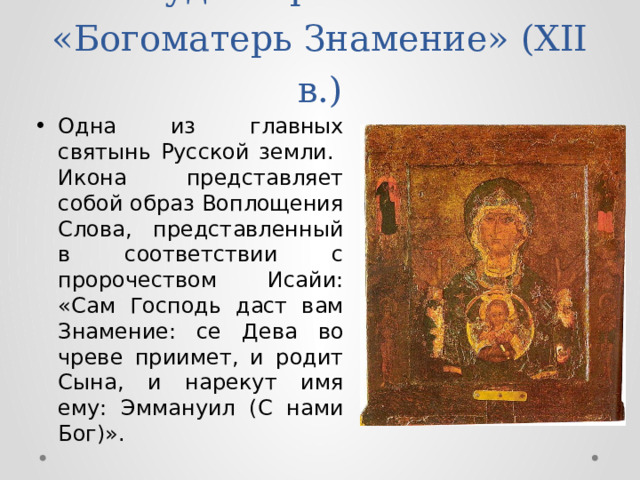

Чудотворная икона «Богоматерь Знамение» (XII в.)

- Одна из главных святынь Русской земли. Икона представляет собой образ Воплощения Слова, представленный в соответствии с пророчеством Исайи: «Сам Господь даст вам Знамение: се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя ему: Эммануил (С нами Бог)».

Легенда

Во время столкновения 1169 года суздальцы побеждали новогородцев. Горожане могли лишь уповать на чудо.

Настоятель Софийского собора Иоанн взывал к Господу о помощи. Настоятель услышал голос, который повелел ему перенести икону Богородицы из храма на крепостную стену Новгорода. Икона была установлена на стену, и сразу стрелы противника воткнулись в изображение Девы Марии.

С иконы потекли слезы… Одновременно, на суздальцев нашел морок, они стали избивать своих же товарищей. В ужасе и смятении враг бежал. Неизвестно, насколько верна легенда, но и сейчас на иконе видны следы от стрел. Спасение города от вражеского нашествия поныне отмечается 27 ноября.

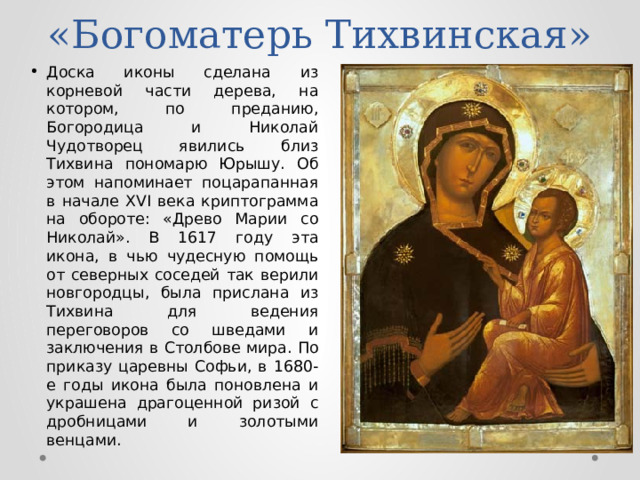

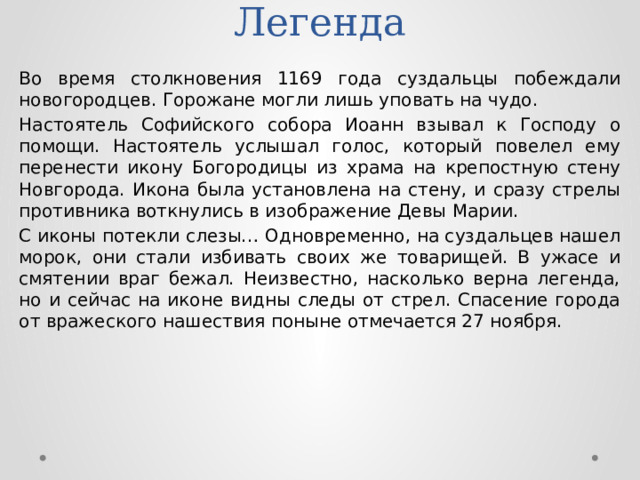

«Богоматерь Тихвинская»

- Доска иконы сделана из корневой части дерева, на котором, по преданию, Богородица и Николай Чудотворец явились близ Тихвина пономарю Юрышу. Об этом напоминает поцарапанная в начале XVI века криптограмма на обороте: «Древо Марии со Николай». В 1617 году эта икона, в чью чудесную помощь от северных соседей так верили новгородцы, была прислана из Тихвина для ведения переговоров со шведами и заключения в Столбове мира. По приказу царевны Софьи, в 1680-е годы икона была поновлена и украшена драгоценной ризой с дробницами и золотыми венцами.

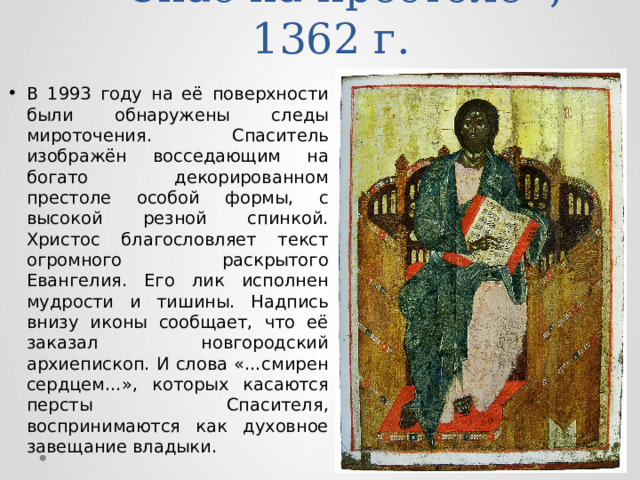

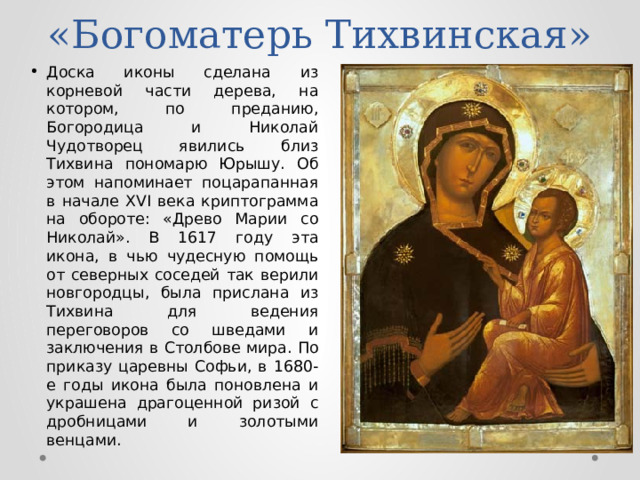

«Спас на престоле», 1362 г.

- В 1993 году на её поверхности были обнаружены следы мироточения. Спаситель изображён восседающим на богато декорированном престоле особой формы, с высокой резной спинкой. Христос благословляет текст огромного раскрытого Евангелия. Его лик исполнен мудрости и тишины. Надпись внизу иконы сообщает, что её заказал новгородский архиепископ. И слова «…смирен сердцем…», которых касаются персты Спасителя, воспринимаются как духовное завещание владыки.

Магдебурские (Корсунские) врата

Знаменитые врата выполнили в Магдебурге в середине XII века немецкие мастера. Эти врата попали в Новгород в качестве военного трофея из шведской столицы Сигтуны.

В клеймах запечатлены сюжеты Ветхого и Нового Заветов. Мастер в нижней части левой створы поместил свой автопортрет с атрибутами своего ремесла, подписав кириллицей: «Аврам».

В самой нижней части находятся фигурки литейщиков, изготовлявших врата, – Рикмана и Вайсмута, с простодушной надписью: «Риквин меня сделал».

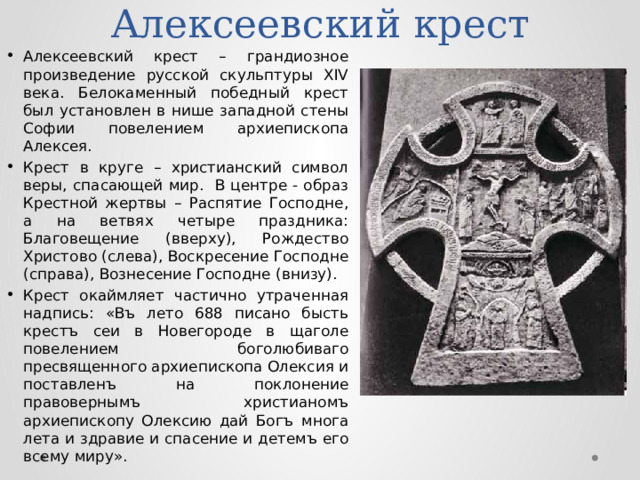

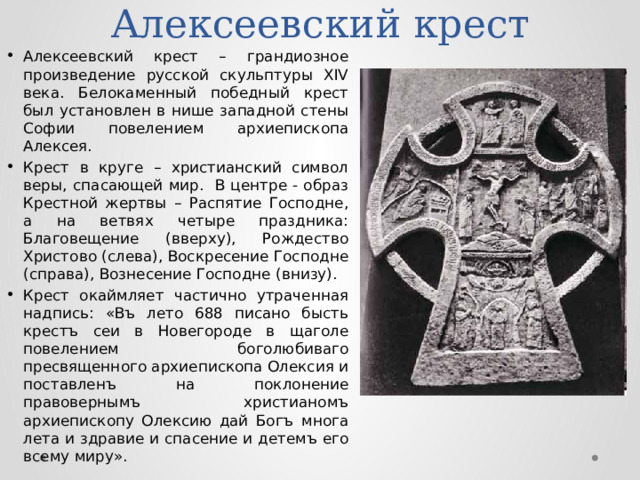

Алексеевский крест

- Алексеевский крест – грандиозное произведение русской скульптуры XIV века. Белокаменный победный крест был установлен в нише западной стены Софии повелением архиепископа Алексея.

- Крест в круге – христианский символ веры, спасающей мир. В центре - образ Крестной жертвы – Распятие Господне, а на ветвях четыре праздника: Благовещение (вверху), Рождество Христово (слева), Воскресение Господне (справа), Вознесение Господне (внизу).

- Крест окаймляет частично утраченная надпись: «Въ лето 688 писано бысть крестъ сеи в Новегороде в щаголе повелением боголюбиваго пресвященного архиепископа Олексия и поставленъ на поклонение правовернымъ христианомъ архиепископу Олексию дай Богъ многа лета и здравие и спасение и детемъ его всему миру».

Молённые места

- Святительское молённое место архиепископа Пимена(1560)

- Царское молённое место Иоанна Грозного(1572).

- Их исполнили новгородские мастера Иван Белозерец, Евтропий Стефанов и Ясак Яковлев.

- Обилие изображений растений, цветов и плодов, усложнённая форма шатра, с множеством кокошников и главок, создаёт образ рая.

Царское молённое место Иоанна Грозного(1572).

- На хорах собора, в северном приделе, в нескольких помещениях располагалась богатейшая библиотека – Софийский собор был одним из главных книжных хранилищ Новгорода. Софийская библиотека особенно пополнилась при архиепископе Макарии в 30—40-х годах XVI века, когда по всем новгородским монастырям собирали и свозили в собор рукописные книги. Здесь на протяжении нескольких веков велось новгородское летописание.

- Ценнейшим рукописным памятником новгородской Софии всегда считалось Остромирово Евангелие. Оно написано специально для богослужений в новом храме приблизительно в 1056 г. и сейчас хранится в национальной библиотеке в Санкт-Петербурге..

В Софийском соборе, в приделе Рождества Богоматери, погребены основатель собора князь Владимир Ярославич (ум. в 1050 г.) со своей супругой княгиней Александрой , князь Мстислав Храбрый – дед Александра Невского (ум. в 1180 г.), княгиня Ингигерда-Анна – жена Ярослава Мудрого (ум. в 1048 г.), Св. Никита Печерский , седьмой епископ Новгородский (ум. в 1108 г.), князь Федор Ярославич , брат Александра Невского. Здесь же погребены два первых епископа Новгорода: Иоаким Корсунский и Лука Жидята , строитель Софийского собора, а также сын Владимира Мономаха князь Изяслав . В приделе Иоанна Предтечи покоятся новгородский архиепископ Илья (в схиме Иоанн, ум. в 1185 г.) и его брат и преемник архиепископ Григорий (ум. в 1191 г.).

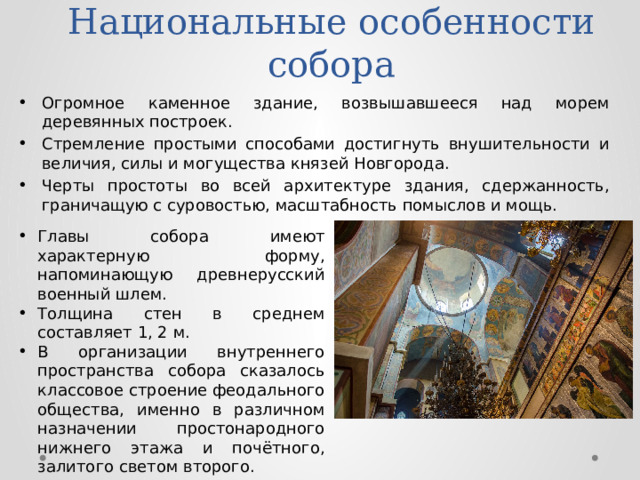

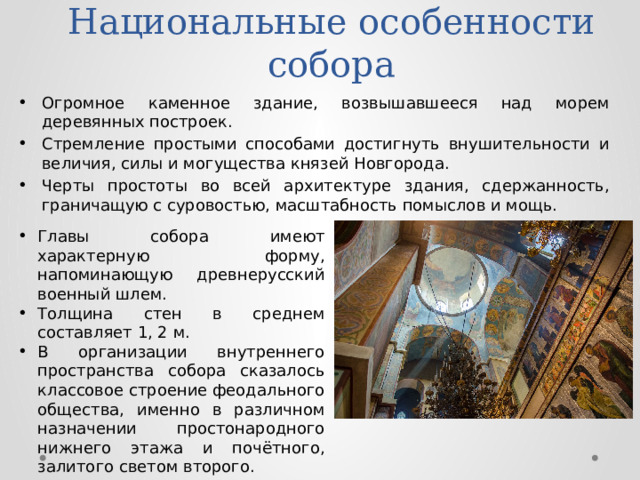

Национальные особенности собора

- Огромное каменное здание, возвышавшееся над морем деревянных построек.

- Стремление простыми способами достигнуть внушительности и величия, силы и могущества князей Новгорода.

- Черты простоты во всей архитектуре здания, сдержанность, граничащую с суровостью, масштабность помыслов и мощь.

- Главы собора имеют характерную форму, напоминающую древнерусский военный шлем.

- Толщина стен в среднем составляет 1, 2 м.

- В организации внутреннего пространства собора сказалось классовое строение феодального общества, именно в различном назначении простонародного нижнего этажа и почётного, залитого светом второго.

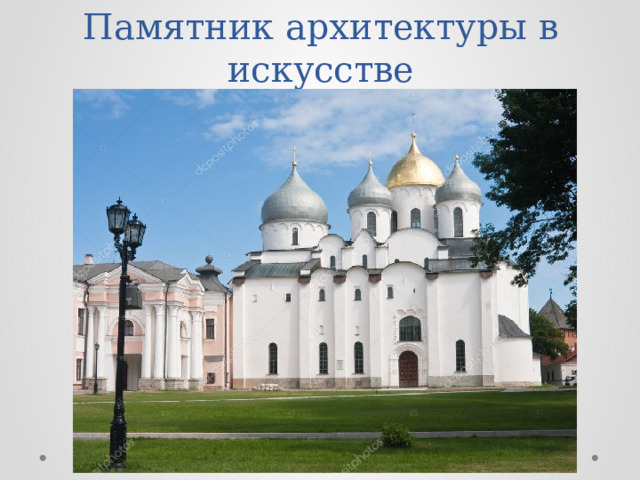

Место Святой Софии в рамках страны

Это самый древний храм России.

София Новгородская стала образцом для всего каменного зодчества Северной Руси на несколько столетий вперед. Ее образ, исполненный сдержанной и величавой красоты, вновь и вновь оживает в храмах Новгорода, Пскова, Изборска, Ладоги, в могучих соборах северных монастырей и в скромных церквях сельских погостов.

Она является духовным центром Новгорода.

Место Святой Софии в рамках мирового искусства

- Софийский Собор в Новгороде - это один из самых выдающихся произведений русской архитектуры и относится к числу лучших созданий зодчества всех времён и народов.

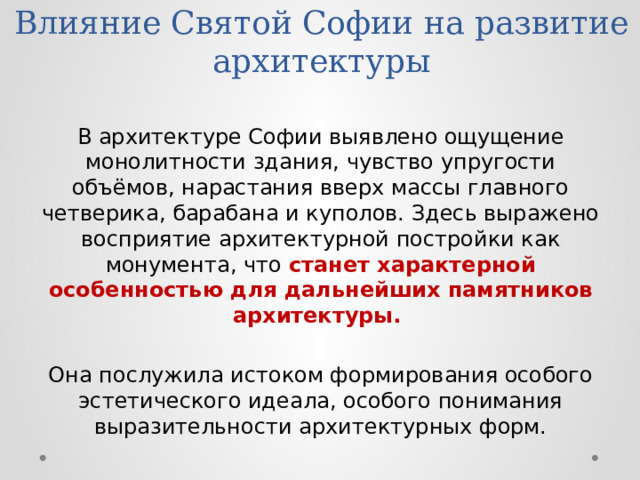

Влияние Святой Софии на развитие архитектуры

В архитектуре Софии выявлено ощущение монолитности здания, чувство упругости объёмов, нарастания вверх массы главного четверика, барабана и куполов. Здесь выражено восприятие архитектурной постройки как монумента, что станет характерной особенностью для дальнейших памятников архитектуры.

Она послужила истоком формирования особого эстетического идеала, особого понимания выразительности архитектурных форм.

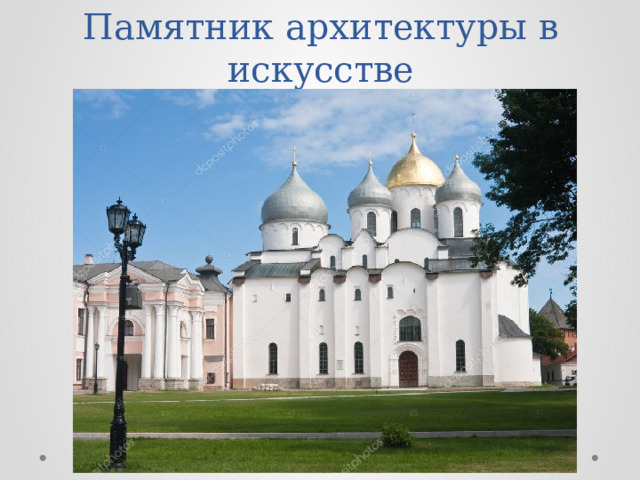

Памятник архитектуры в искусстве

Д. Балашов – произведение «Господин Великий Новгород»

Над верхушками елей уже посвечивал золотой шлем, и, когда в ясном воздухе, мерно отделяясь друг от друга поплыли знакомые звоны, Олекса Творимирич широко, радостно, истово перекрестил себя: Приехали! Дома!

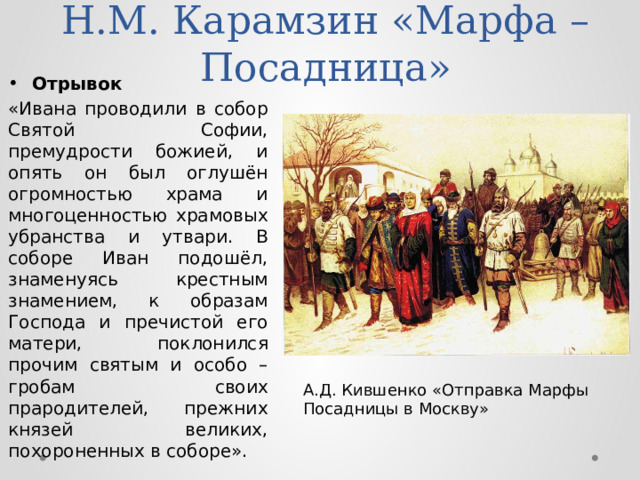

Н.М. Карамзин «Марфа – Посадница»

«Ивана проводили в собор Святой Софии, премудрости божией, и опять он был оглушён огромностью храма и многоценностью храмовых убранства и утвари. В соборе Иван подошёл, знаменуясь крестным знамением, к образам Господа и пречистой его матери, поклонился прочим святым и особо – гробам своих прародителей, прежних князей великих, похороненных в соборе».

А.Д. Кившенко «Отправка Марфы Посадницы в Москву»

Живопись

М. Куприянов, П. Крылова, Н. Соколов. Бегство фашистов из Новгорода. 1944-1946 г. Государственный Русский музей.

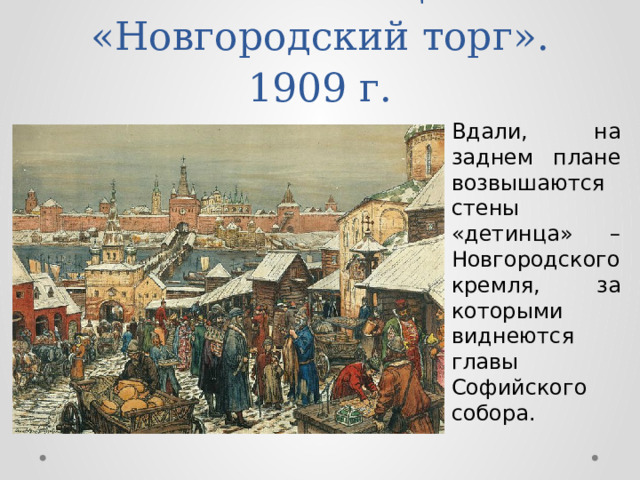

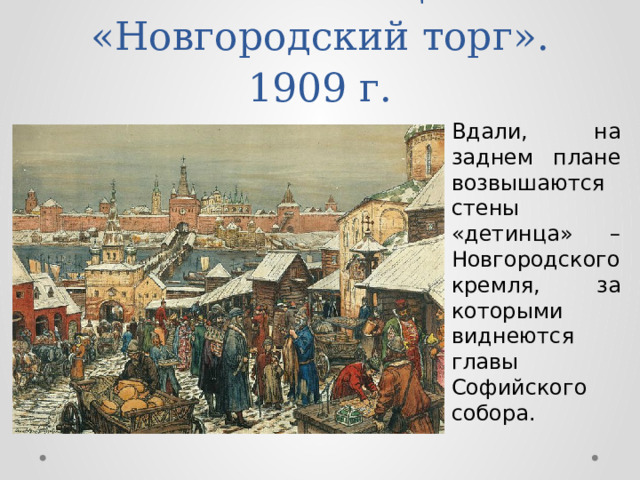

А.М. Васнецов «Новгородский торг». 1909 г.

- Вдали, на заднем плане возвышаются стены «детинца» – Новгородского кремля, за которыми виднеются главы Софийского собора.

А.Н. Семёнов (1911-1992) «Собор Софии в Новгороде».

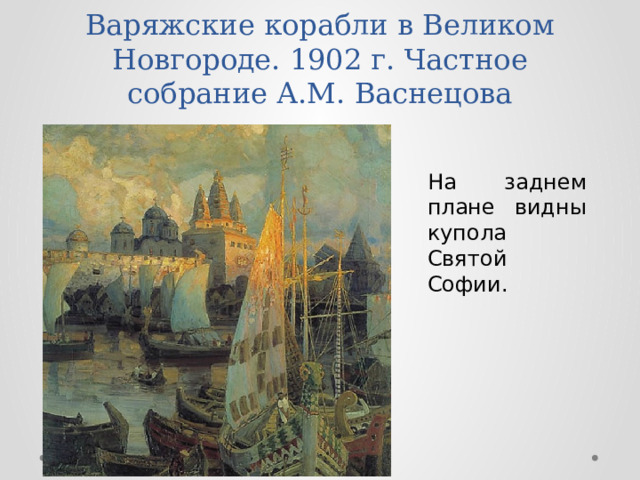

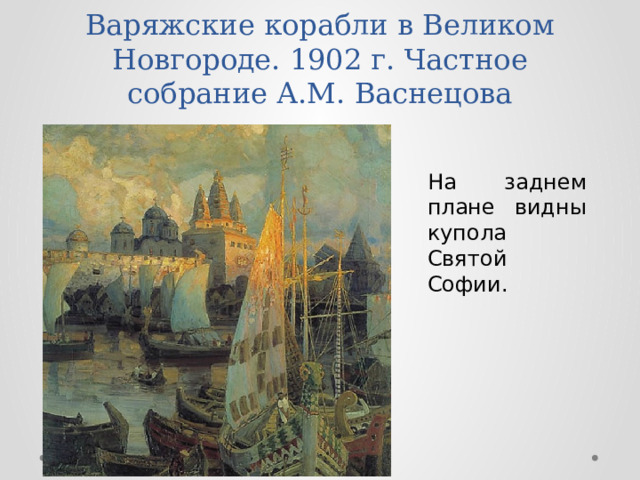

Варяжские корабли в Великом Новгороде. 1902 г. Частное собрание А.М. Васнецова

На заднем плане видны купола Святой Софии.

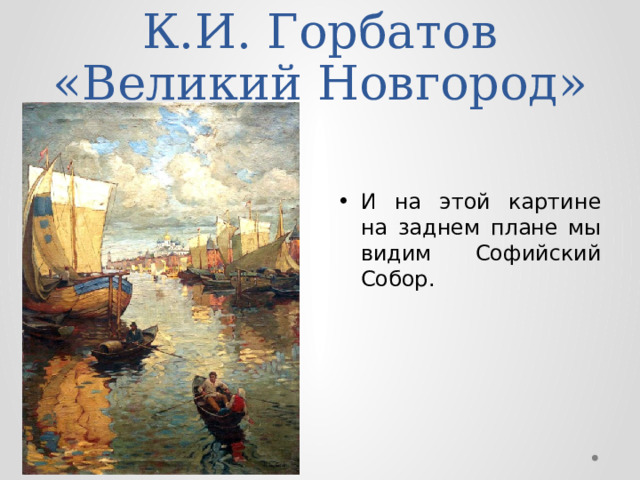

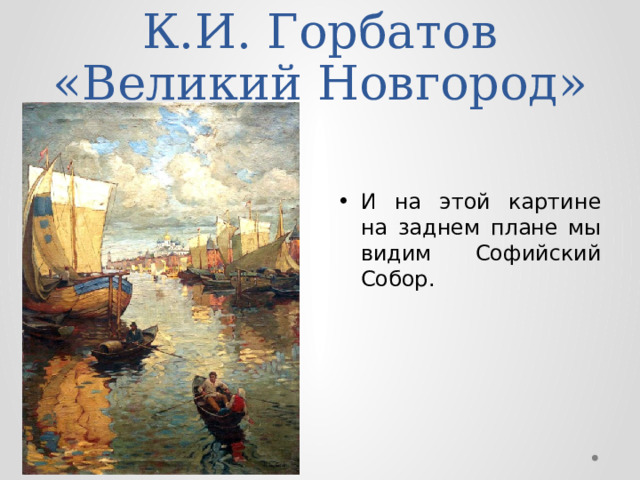

К.И. Горбатов «Великий Новгород»

- И на этой картине на заднем плане мы видим Софийский Собор.

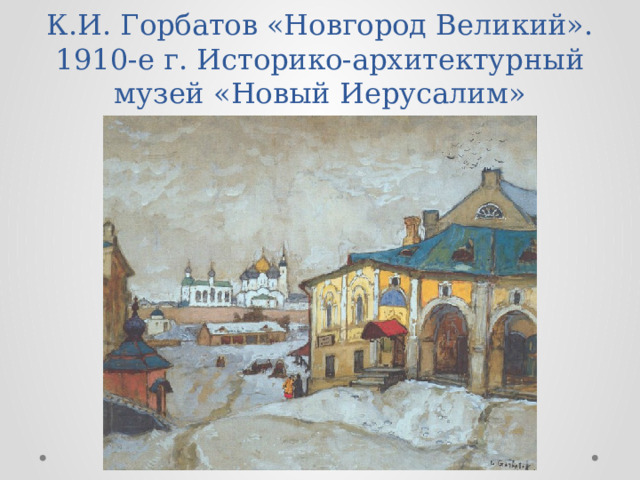

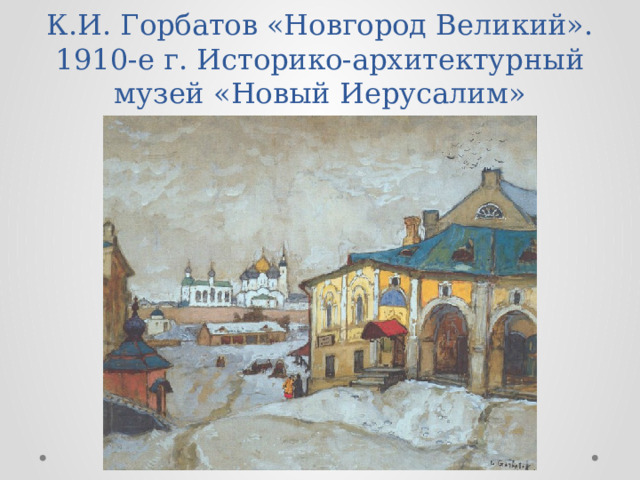

К.И. Горбатов «Новгород Великий». 1910-е г. Историко-архитектурный музей «Новый Иерусалим»

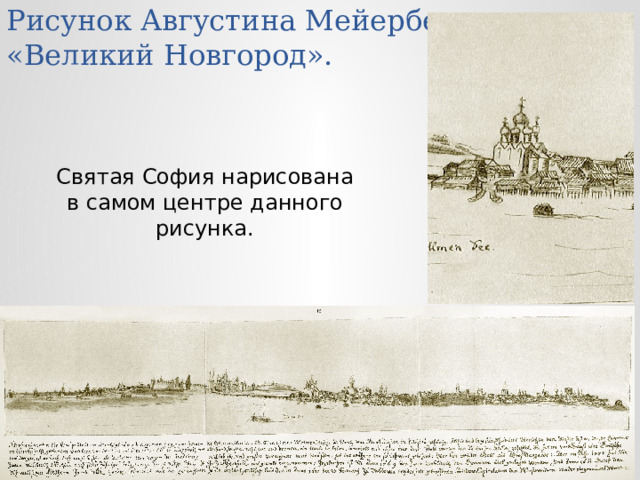

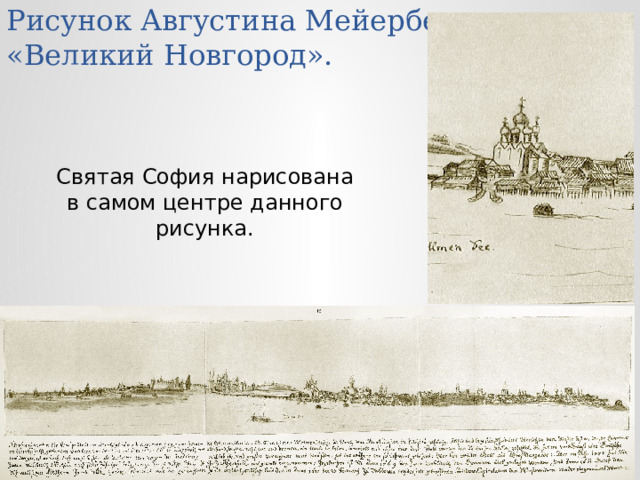

Рисунок Августина Мейерберга. «Великий Новгород».

Святая София нарисована в самом центре данного рисунка.

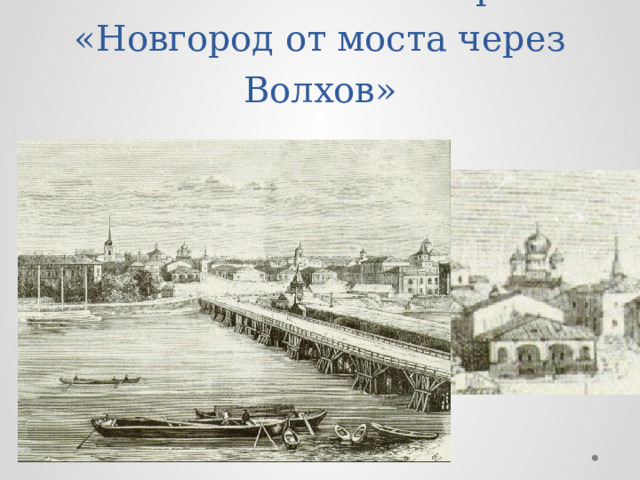

Неизвестный автор. «Новгород от моста через Волхов»

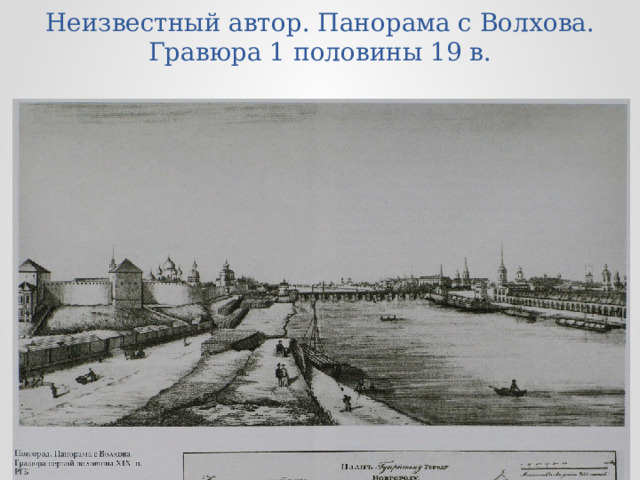

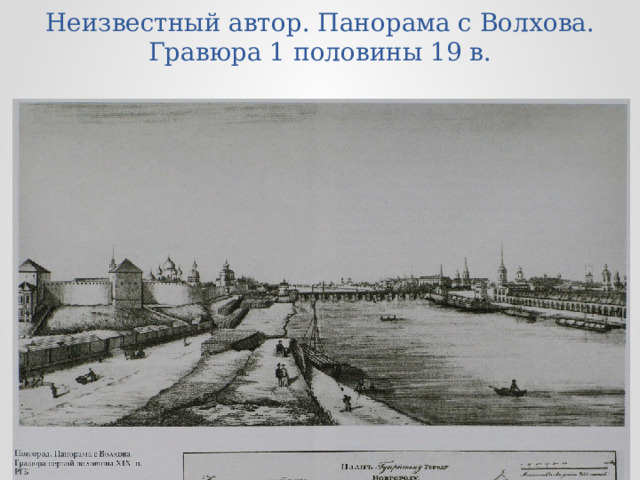

Неизвестный автор. Панорама с Волхова. Гравюра 1 половины 19 в.

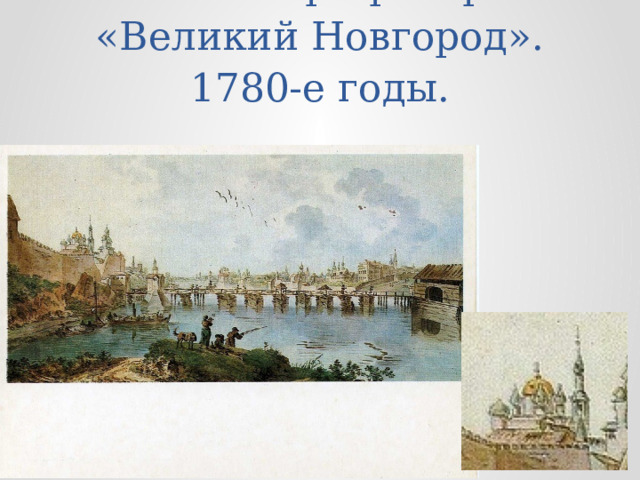

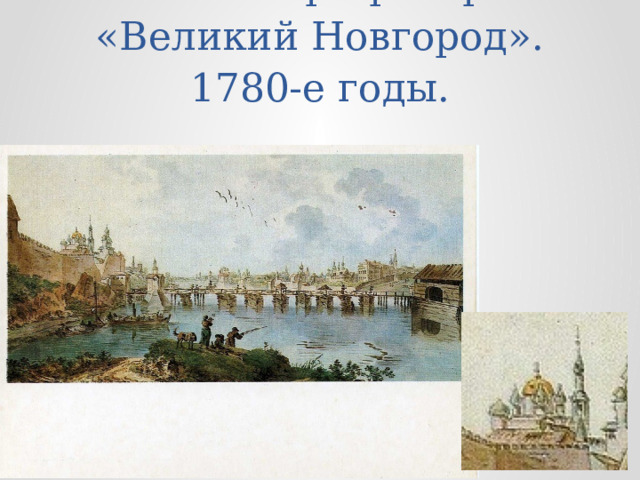

Бальтазар Траверс. «Великий Новгород». 1780-е годы.

С.Ю. Судейкин «Пристань в Новгороде». Эскиз декорации к опере на Римского-Корсакова Садко. 1930 г.

Фильм «Господин Великий Новгород». 1984 г.

Михаил Березин – песня «София»

Пронеся сквозь ад православный крест

По сей день стоишь — будет так всегда

Куполов твоих негасимый блеск

Из глубин веков светит сквозь года

Ты София-мать Новгородский дух

Звон колоколов на святой земле

Поклонюсь тебе в светлый храм войду

Золото твоё как звезда во мгле .

С Ильмень озера ветер поутих

И в душе моей растворилась боль

Сколько нас в беду сыновей твоих

От камней седых поднималось в бой.

Знаю, не продашь и не бросишь нас

Чистоту твою не закроет тень

Горсть земли родной я возьму сейчас

Пусть со мной она будет в трудный день.

Полевиков М.П. - песня «Новгород великий»

Ты живёшь продолжением

славных традиций,

Есть в былинах Руси имена земляков.

Той же удалью светятся

юные лица.

Молодым оставайся во веки веков!

Здесь отрадно Софии святой поклониться,

Здесь терпенье и мудрость

в глазах стариков…

И спокойно сидит

на кресте голубица,

Пусть хранит она город во веки веков!

Город, овеянный воинской славой,

Город, прославленный мирным трудом,

Новгород наш – Господин величавый,

Малая Родина, светлый наш дом.

И сожженный дотла

ты сумел возродиться,

Христианской душою, прощая врагов.

Здравствуй, Новгород –

древняя наша столица,

Будь по праву Великим во веки веков!

Вывод

- Почти в каждой книге о Великом Новгороде, песне, в каждом изображении этого чудного города встречается Софийский Собор. Это ещё раз доказывает, что Святая София – это суть Новгорода, его сердце.

Личное впечатление

- Как красиво! Вдохновенно! Величественно! Собор производит сильное впечатление. Он постоянно притягивает мой взор. Именно в этом храме я ощущаю атмосферу Древней Руси. Ощущаю необыкновенную силу, радость и спокойствие. Даже представить не могу, как в XI веке без технологий и прочего смогли построить такое чудо. Спустя почти 1000 лет он до сих пор стоит и радует глаз. Я считаю, что Святая София настоящая жемчужина Новгорода.

Библиографический список

- Губарева Марина Владимировна, Низовский Андрей Юрьевич «100 великих храмов»

- Большая российская энциклопедия. Софийский Собор в Новгороде

- Том 3 : Архитектура Восточной Европы. Средние века / Под редакцией Ю. С. Яралова (ответственный редактор), Н. Н. Воронина, П. Н. Максимова, Ю. А. Нельговского. — 1966. — 687 с., ил.

- Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X –XII в. Византийское наследие и становление самостоятельной традиции. 1987 г.

- Великий Новгород. История и культура IX-XVII веков. Энциклопедический словарь. –СПб. 2007 г.

- Царевская Т.Ю. Собор Святой Софии в Великом Новгороде. – СПб.: Белл, 2008.

- Муравьёв А.Н. Путешествие по святым местам русским. СПб., 1846 г.