Стихи

русских поэтов 19 века

о родной природе.

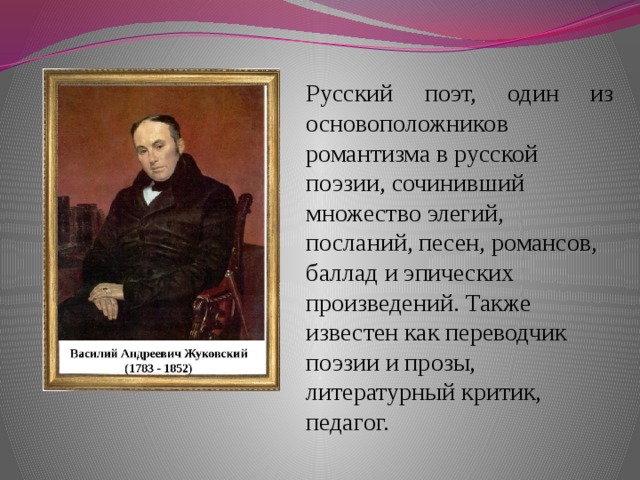

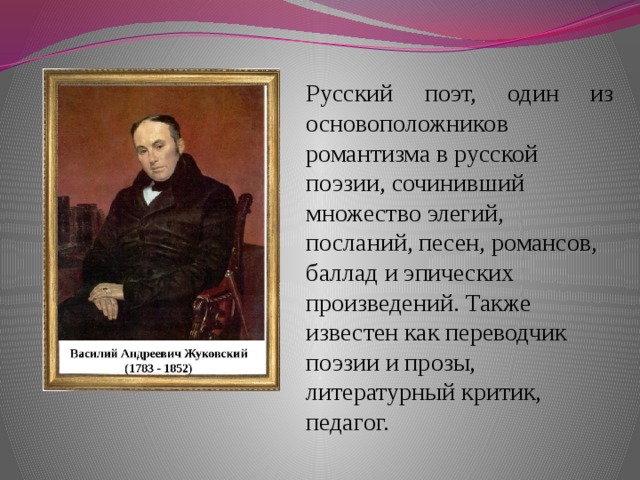

Русский поэт, один из основоположников

романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог.

Приход весны

Зелень нивы, рощи лепет,

В небе жаворонка трепет,

Теплый дождь, сверканье вод,-

Вас назвавши, что прибавить?

Чем иным тебя прославить,

Жизнь души, весны приход?

История создания

тесно связана с переводческой деятельностью Жуковского и его увлечением творчеством немецких поэтов. “Приход весны” является вольным переводом произведения немецкого поэта Людвига Уланда, который был популярен в 19 веке. Жуковский сделал перевод в 1832 году, однако напечатаны плоды его трудов были только сорок лет спустя в журнале “Русский архив”, где публиковались в конце 19 века литературные произведения и исторические зарисовки.

Тема стихотворения – весна, которая пробуждает природу и сердце человека.

Жуковский в своем произведении мастерски передает эмоции лирического героя, наблюдающего за пробуждением природы. Также в стихотворении прослеживается и тема Родины – несмотря на то, что это перевод с немецкого, поэт показывает те признаки пробуждения природы, которые характерны для России.

Композиция – это небольшое стихотворение всего из шести строк условно разделяется на две части.

Первая погружает читателя в весеннюю атмосферу – кажется, что при прочтении трех простых строчек можно почувствовать свежесть зелени нивы и рощи и услышать лепет жаворонка. И хотя на первый взгляд Жуковский просто перечисляет процессы, происходящие в природе, описание получается очень живым и емким.

Вторая часть передает эмоции лирического героя, который наблюдает за пробуждением новой жизни с особым сердечным трепетом. Он использует популярное среди писателей 19 века сравнение, называя весеннее время периодом “жизни души”. Эта метафора ярко показывает отношение самого поэта к описываемому времени года.

Вторая часть передает эмоции лирического героя

Жанр

Это пейзажная лирика с элементами философского рассуждения. Такой жанр идеально подходит для идеи, которую выразил Жуковский – о тесной связи эмоционального состояния человека с состоянием окружающего его мира. Именно пейзажные зарисовки составляют значительную часть творческого наследия этого великого русского поэта.

Средства выразительности

1. Эпитет “теплый дождь” использован, чтобы подчеркнуть, что речь идет именно о весне, ведь дожди бывают и осенью, но только весной они теплые.

2. Метафоры :

- “лепет рощи” – показывает, что лирический герой относится к весенней природе как к ребенку, который что-то радостно лепечет, просыпаясь;

- “жизни души” - ярко показывает отношение самого поэта к описываемому времени года.

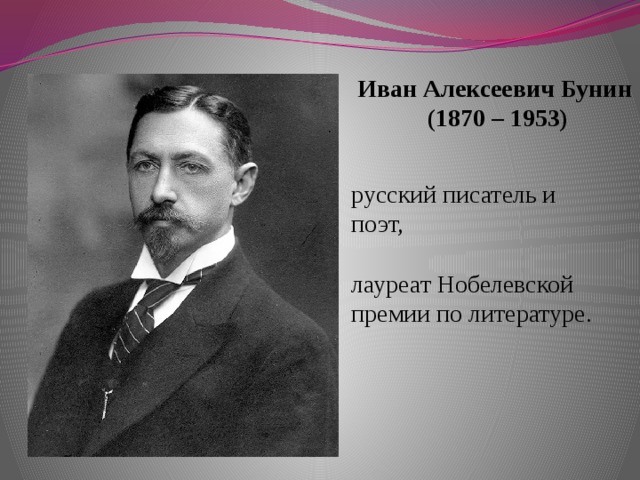

Иван Алексеевич Бунин

(1870 – 1953)

русский писатель и

поэт,

лауреат Нобелевской премии по литературе.

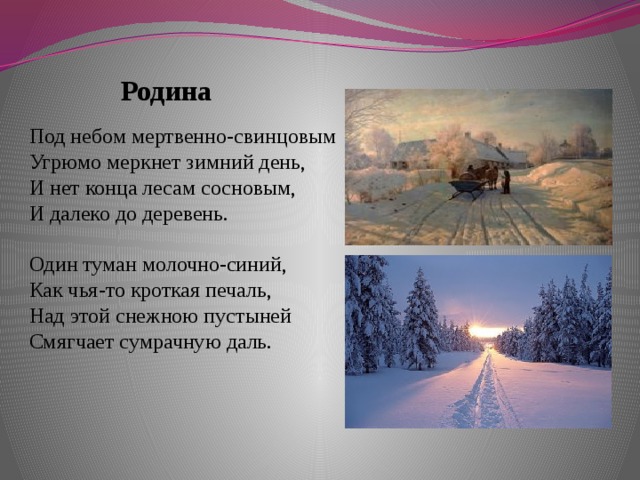

Родина

Под небом мертвенно-свинцовым Угрюмо меркнет зимний день, И нет конца лесам сосновым, И далеко до деревень. Один туман молочно-синий, Как чья-то кроткая печаль, Над этой снежною пустыней Смягчает сумрачную даль.

Родина

Тема

В центре сюжета – унылая картина российской природы на фоне меркнущего зимнего дня. В отличие большинства отечественных поэтов и писателей, Бунин с большой долей критики относился к окружающей действительности. Подобный подход можно смело назвать суровой правдой жизни, не приукрашенной никакими фантазиями и фальшивыми фразами. Поэт не склонен идеализировать русскую природу. Более того, он выбирает наименее подходящий момент для ее созерцания – последние минуты уходящего зимнего дня. Ощущение тоски усиливается при описании необъятности просторов, покрытых мрачными сосновыми лесами.

Композиция

Произведение состоит всего из двух строф, однако им в полной мере удается передать настроение автора, его идею.

Композиционно стихотворение делится на две условные части. Первая часть полностью посвящена мрачному пейзажу России. Перед взором читателя открывается весьма тоскливая картина одного ничем не примечательного зимнего дня на закате. Второе четверостишие более оптимистично. Ему удается сгладить тяжелое чувство, вызванное после прочтения первой части. Описание природы становится более мягким и ненавязчивым, и навевает лишь светлую печаль.

Жанр

Произведение написано в жанре пейзажной лирики, и представляет собой небольшую миниатюру о хмуром зимнем вечере. Сквозь призму художественного описания природы чувствуется настроение лирического героя, его тяжелое душевное состояние.

Средства выразительности

В своем произведении Иван Алексеевич использует разнообразные художественные средства, призванные придать стиху глубину и выразительность, максимально точно передать те чувства, которые испытывал поэт при написании этих строчек.

Эпитеты

«мертвенно-свинцовые», «молочно-синий»,

передающие палитру красок унылого зимнего дня.

Эпитеты

Сравнение

«один туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль…»

сравнения («один туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль…»)

Олицетворение

«угрюмо меркнет зимний день»

Олицетворение «угрюмо меркнет зимний день»

Метафора

«Родина – снежная пустыня».

метафоры («Родина – снежная пустыня»).

Гипербола

«нет конца лесам сосновым»

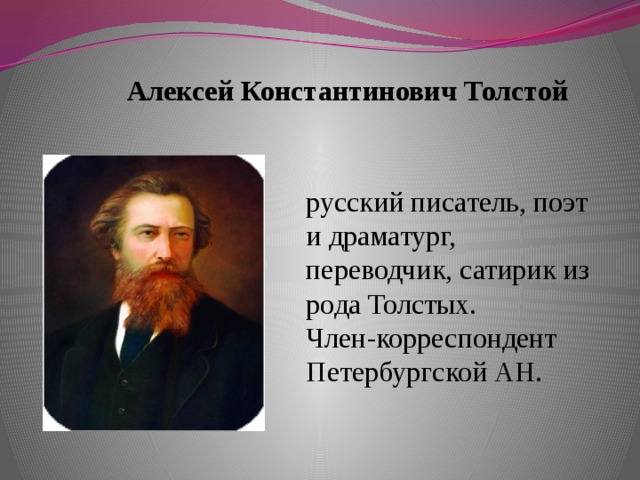

Алексей Константинович Толстой

русский писатель, поэт и драматург, переводчик, сатирик из рода Толстых.

Член-корреспондент Петербургской АН.

русский писатель, поэт и драматург , переводчик, сатирик из рода Толстых . Член-корреспондент Петербургской АН .

Край ты мой, родимый край…

Край ты мой, родимый край! Kонский бег на воле, В небе крик орлиных стай, Волчий голос в поле!

Гой ты, родина моя! Гой ты, бор дремучий! Свист полночный соловья, Ветер, степь да тучи!

История создания

Об истории создания анализируемого стихотворения известно мало. А. Толстой написал его в 1856 г., в период стремительного продвижения по карьерной лестнице и развития отношений с Софьей Миллер. До этого поэт успел побывать в разных городах России. Все это, видимо, и вдохновило на написание миниатюры «Край, мой родимый край».

Тема

В анализируемом произведении поэт раскрывает вечную тему любви к Родине. В контексте нее развивается и идея о том, что родные просторы всегда восхищают человека своей неповторимостью, самобытностью. В центре произведения образы лирического героя и его родного края. Герой обращается к приволью, выражая восхищение свободными необъятными просторами. В ответе природы он не нуждается, ведь уверен, что Родина любит своих сыновей, хоть и не говорит об этом.

Лирический герой наслаждается родными пейзажами и, кажется, утопает в них. Заметно, что мужчина умеет не только слушать природу, но и понимает ее язык. Герой не говорит о широких нивах и высоких горах – традиционных для русской литературы символах Родины. Бескрайние просторы он описывает при помощи образов зверей и птиц.

Вторая строфа тоже начинается обращением к Родине. За ним следует восклицание, адресованное дремучему бору – неотъемлемому атрибуту русских пейзажей. А. Толстой не подает детального описания бора, ведь уверен, что воображение читателя воспроизведет эту картину и без его помощи. В этом четверостишии тоже находится место звукам. Лирический герой наслаждается свистом соловья и мерным шелестом ветра в степях. В последнем стихе сливаются воздух, небо и земля.

Композиция

очень проста. Оно представляет целостный монолог-обращение лирического героя к родному краю. Стихи постепенно образуют панорамную картину русской природы. «Край ты мой, родимый край» состоит из двух катренов, каждый из которых относительно завершенный по смыслу.

Жанр

Жанр произведения – элегия, так как в нем нет сюжета, зато есть описания природы. В стихотворении ярко выражен созерцательный характер.

Элегия – лирическое стихотворение, передающее глубоко личные, интимные переживания человека, проникнутые настроением грусти.

Средства выразительности

Особенность анализируемого стихотворения – отсутствие глаголов. Этот прием позволяет создать величавые пейзажи, замедлить движение в окружающем лирического героя мире, чтобы читатель мог вдоволь насладится природой. Несмотря на такую особенность, пейзажные зарисовки не лишены динамизма. Читатель легко представляет, как по широкой степи мчат кони, а в небе пролетает стая орлов. Отсутствие глаголов не мешает автору создавать использовать художественные средства.

Метафоры :

«конский бег на воле», «в небе крик орлиных стай», «прозвенит девичий смех»

метафоры : конский бег на воле», «в небе крик орлиных стай», «прозвенит девичий смех»

Эпитеты

дополняют пейзажные зарисовки и передают эмоции лирического героя: «край родимый», «бор дремучий», «свист соловья».

В некоторых строках настроение лирического героя подчеркивается аллитерацией .

Например, его восторг передается при помощи согласного «р»: «Гой ты, бор дремучий!».