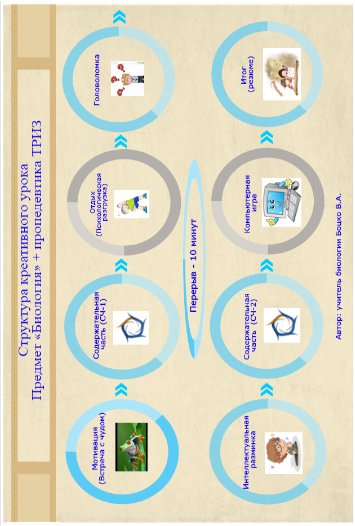

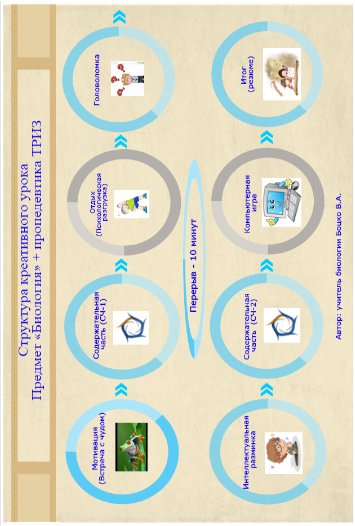

Предмет «Биология» +пропедевтика ТРИЗ

7 класс

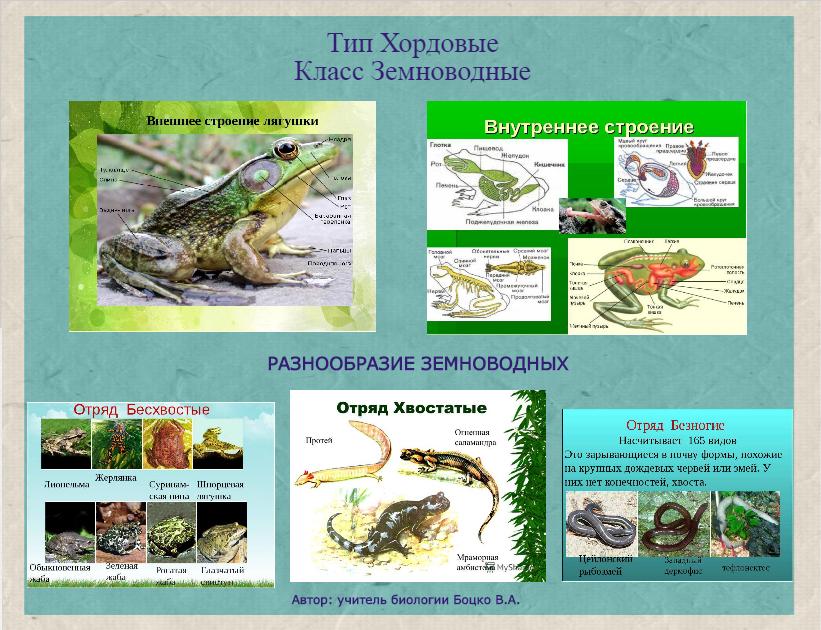

Урок №1. Тема 8. Класс Земноводные, или Амфибии.

Тема урока. Общая характеристика класса Земноводные.

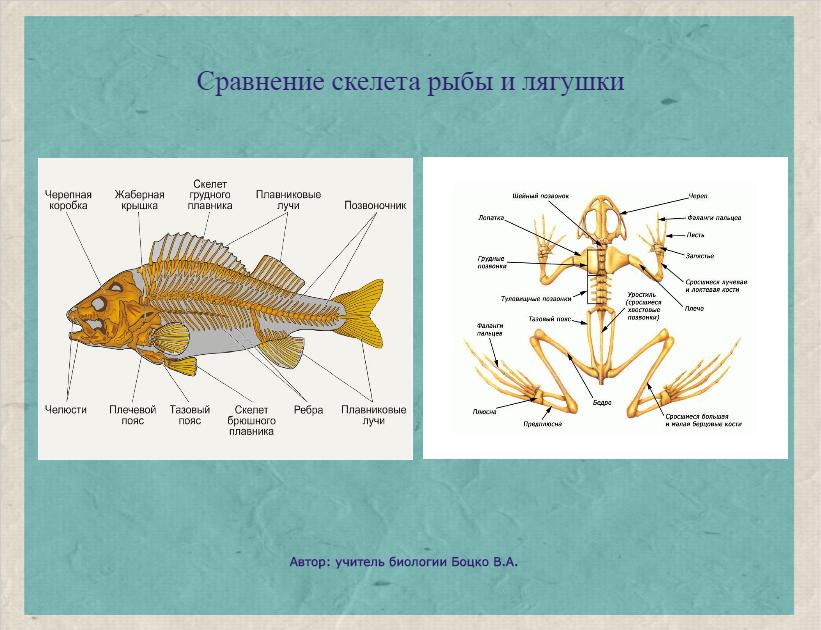

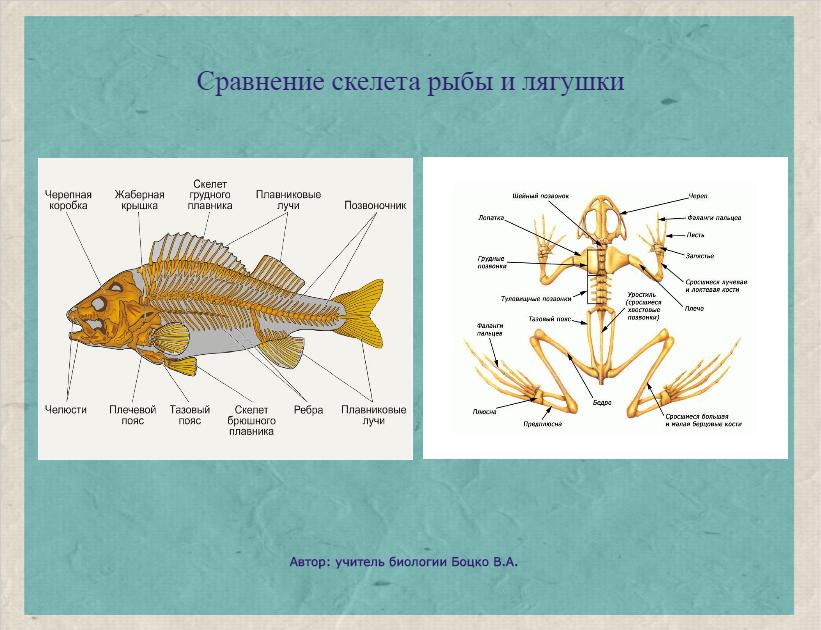

Лабораторная работа 8. Сравнение скелета земноводных и рыб

Задачи урока.

Ученик называет: характерные признаки земноводных.

Приводит примеры: видов земноводных, в том числе распространенных в своем регионе;

усложнения в строении и процессах жизнедеятельности земноводных в связи с выходом на сушу;

черты приспособления земноводных к среде обитания.

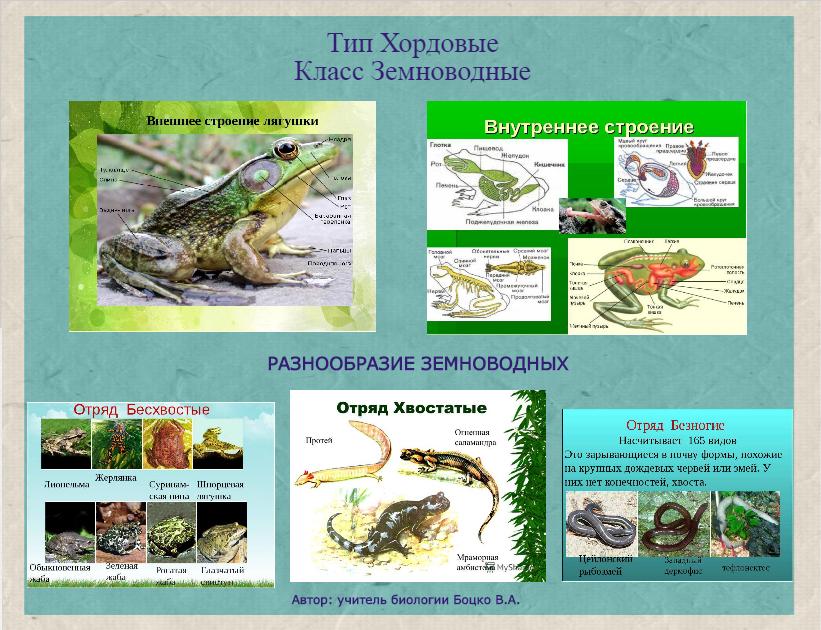

Распознает: представителей хвостатых и бесхвостых земноводных на рисунках;

Характеризует: размножение и развитие земноводных.

Объясняет: приспособление земноводных к наземному образу жизни.

Сравнивает: черты приспособления земноводных к жизни в водной и наземной средах обитания; особенности строения и жизнедеятельности рыб и земноводных.

Применяет знания: о биологических особенностях земноводных для обоснования мероприятий их охраны;

Делает вывод: об особенностях земноводных в связи с выходом на сушу;

о значении земноводных в экосистемах и в жизни человека.

Цели:

Образовательные: сформировать знания о характерных особенностях земноводных, рассмотреть отличия между личинками земноводных и взрослыми особями, продолжить формирование умений наблюдать, сравнивать, делать выводы на основании результатов наблюдения.

Развивающие: развивать творческое мышление, умение обсуждать проблему, систематизировать, выделять главное, сравнивать, обобщать, выдвигать теории, объяснять новые понятия, анализировать результаты своей деятельности, делать выводы.

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, интерес к предмету, чувство коллективизма, навыки самоорганизации, самоанализа и взаимопомощи, сотрудничества.

Ожидаемые результаты: знают общую характеристику класса, внешнее, внутреннее строение, размножение и развитие земноводных, умеют сравнивать, обобщать, делать выводы.

Тип урока: комбинированный.

Формы работы: индивидуальная, групповая.

Методы: словесный, наглядный, проблемно-поисковый, практический, ТРИЗ-технологии.

Ключевые идеи: амфибии, резонаторы, головастики.

Оборудование: мультимедийный комплекс, таблицы « Тип Хордовые Класс Рыбы», « Тип Хордовые Класс Земноводные», раздаточный материал, эмблемы, мультимедийная презентация.

Ход урока.

Организационный момент.

Приветствие учителя и учеников. Эмоциональный настрой.

Деление класса на группы (от 3 до 7 учеников).

Распределяются организационные роли:

- организатор работы;

- протоколист («хранитель материалов»);

- наблюдатель («хранитель правил»);

- контролер («хранитель времени»);

- оператор («докладчик»)

- связист («хранитель связей»).

2. Повторение правил работы в группах.

1.Сначала выслушай, затем задай вопрос.

2. Максимальная активность каждого.

3. Никакой критики гипотез.

3. Ознакомление с листами оценивания.

| Ф.И. ученика | Роль в группе | Знание | Понимание. | Применение. | Анализ | Синтез | Оценивание | Само оценивание | Оценка за урок |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Критерии, по которым оценивается деятельность учащихся, следующие:

1. Знание. Ученик знает и воспроизводит факт, термин, понятие, правило и принцип действия.

2. Понимание. Ученик понимает факты, правила, принципы; интерпретирует словесный материал, схемы; умеет преобразовать учебный материал из одной формы выражения в другую; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.

3. Применение. Ученик умеет применить знания в конкретных условиях или новых ситуациях.

4. Анализ. Ученик умеет разбить материал на составляющие, чтобы при этом ясно выделялась его структура (вычленение частей целого, выявление взаимосвязи между ними, осознание принципов организации целого). Ученик выделяет скрытые предположения, видит ошибки и упущения в логике рассуждения, приводит различия между фактами и следствиями оценивает значимость данных).

5. Синтез. Ученик умеет комбинировать элементы для получения целого, обладающего новизной. Осознает принцип построения целого (выдвигает и высказывает гипотезы, предлагает план проведения рассуждения, решения задачи, использует знания из разных областей и т.д.).

6. Оценивание. Ученик умеет оценить значение того или иного материала (утверждения, исследовательских данных и т.д.) для данной конкретной цели.

1. Блок мотивации.

Девиз урока: «Познание начинается с удивления». Аристотель

Сегодня мы приступаем к изучению нового класса позвоночных животных. Но какого? Я специально не записала тему нашего урока на доске. Вы сами, с помощью моих подсказок должны угадать, о ком пойдет речь.

Подсказка первая – эту группу животных считают переходной формой от водных животных к типично-наземным.

Подсказка вторая – эти животные имеют огромное значение в природе и жизни человека: являются пищей для некоторых видов птиц, млекопитающих, слизь кожных выделений содержит ядовитые вещества, которые у некоторых видов могут быть смертельно опасны для других организмов; это используют и охотники, и медики, и колдуны, и домохозяйки (для хранения молока, чтобы не прокисало в теплом помещении).

Третья подсказка – многих представителей держат в аквариумах и террариумах – для красоты, а также служат объектом для науки, классическим подопытным животным, им построено 2 памятника.

Трудно назвать другую группу животных, которые вызывали бы у человека такое чувство настороженного интереса, и пожалуй даже некоторого суеверного страха и вместе с тем отвращения. Каких только небылиц не сочиняли о них.

Ученик: «Прежде чем ввозить хлеб, следует на пороге амбара повесить заднюю лапку лягушки, чтобы предохранить зерно от порчи». «Если в середине засеянного поля зарыть в новом горшке лягушку, то буря не повредит посевы». Французы и немцы уверены, что жабы высасывают молоко у коров. Все считают, что жаб нельзя трогать руками – появятся бородавки. Если увидел жерлянку и она перевернулась на спину – жди в доме несчастья.

Справедливы слова Альфреда Брема: «Издревле и до наших дней ни одно семейство животных не вызывало в людях такого всеобщего отвращения, ни одно не преследовалось столь беспощадно и столь несправедливо, как семейство жаб… Никто из тех, кто дурно говорит о жабе, не наблюдал ее жизни, не прочел ни одной естественной истории».

По справедливости – прежде чем обвинять, надо по крайней мере узнать кого обвиняешь.

2. Блок повторения

На прошлом уроке мы с вами закончили изучение надкласса Рыбы.

Предлагаю обратится к генеалогическому древу развития животных на Земле. (Приложение 1.)

- Проведя анализ схемы определите, для какой класса животных Рыбы стали предками? (30 сек.)

Правильный ответ – Класс Земноводные. Но это не единственное название этой группы животных. Для того, чтобы узнать его, вам нужно разгадать анаграмму:

определив соответствие названия рыбы отряду, вы найдете буквы, из которых составите слово-ответ. (1 минута)

|

| хвостокол | плотва | катран | шпрот | латимерия | треска | севрюга |

| Акулы | К | А | А | П | Р | О | Т |

| Скаты | М | И | Б | Л | З | Г | У |

| Осетрообразные | П | Б | О | В | Ж | Н | Ф |

| Карпообразные | Л | И | К | Т | Я | Ч | Н |

| Сельдеобразные | В | Т | У | Б | Д | Ж | Э |

| Трескообразные | А | И | Т | П | Б | И | Н |

| Кистеперые

| В | А | П | Р | И | Т | О |

Ответ: амфибии.

Блок творческого разогрева

- Исходя из вышесказанного, сформулируйте тему сегодняшнего урока, зная, что это первый урок в теме.

- Общая характеристика класса Земноводные, или Амфибии.

(Записываем тему урока в тетрадях)

Итак, задача перед нами такая:

-выяснить, кто такие амфибии;

- где обитают эти животные;

- чем они отличаются от рыб, с которыми вы уже знакомы;

- выяснить какое внешнее и внутреннее строение имеют эти животные и какие процессы жизнедеятельности им характерны.

- заполнить таблицу общая характеристика класса Земноводные.

Вот такие задачи мы имеем на сегодняшний урок.

2.1. Блок (Содержательная часть 1).

А. Использование проблемной ситуации:

«Рыбы — водные существа. Освоив все жизненные ресурсы своей среды, они высадили десант на сушу. С какими проблемами столкнулись эти первопроходцы?»

- Кожа и слизистая глаз будут пересыхать на воздухе. Как этого избежать?

- Как дышать на суше, ведь жабры тоже сразу высохнут?

- В воде пища и так была мокрая, а теперь ее надо как-то смачивать.

- Что случится с икрой, отложенной на суше? Ответ очевиден — высохнет. И что с этим делать?

- Как передвигаться на суше? Плавники — слабые помощники, да и вес тела возрастает при выходе из воды.

Заполнить таблицу, прочитав учебник «Биология», 7 класс, &51. стр.197. и инфографический плакат (Прложение 3). (5 минут)

Таблица 1.

| Проблемы, с которыми сталкиваются водные животные, осваивая наземно-воздушную среду жизни | Варианты решения проблем – признаки нового класса |

| Пересыхание |

|

| -кожных покровов | -наличие большого количества слизистых желез в коже |

| -жабр | -исчезновение жабр |

| -слизистой глаз | -появление слезных желез и подвижных век |

| Дыхание в новой среде | замена жаберного дыхания на кожно-легочное |

| Утяжеление тела из-за ослабления выталкивающего действия силы Архимеда | укрепление скелета и, в том числе, конечностей |

| Необходимость изменения способа передвижения | появление двух пар суставных конечностей |

| Необходимость смачивания пищи | появление слюнных желез |

| Необходимость изменения способа размножения | НЕ ИЗМЕНИЛСЯ |

2.2. Это интересно. Выступление учеников.

1. Герпетология – это отрасль зоологии, которая занимается исследованием пресмыкающихся и земноводных животных. Иногда науку о земноводных называют батрахологией (от греч. βατραχον — лягушка)

2. Тело покрыто голой темной кожей, на коже много желез, которые выделяют слизь. Благодаря слизи на поверхности кожи создается жидкостная пленка, в которой растворяется атмосферный кислород, поэтому возможно дыхание через кожу. Бразильские ученые утверждают, что компоненты, содержащиеся в лягушачьей коже, уменьшают рост бактерий, ускоряя заживление ран и, тем самым, сокращая время пребывания пациента в стационаре.

3. Доктор Швартц утверждает, что кожа лягушек – идеальный материал для лечения ожогов, к тому же очень экономичный: ученые получали его у мясников, которые, готовя лягушачье мясо, кожу просто выбрасывали. Кроме того кожу не нужно замораживать для хранения.

4. Глаза лягушек различают только движущиеся предметы, а неподвижные детали окружающего фона они начинают видеть, только когда движутся сами. Человек сконструировал несколько электронных моделей лягушачьего глаза. Они применяются при слежении за самолетами и вместе с аэродромными локаторами делают полеты безопасными. Масса глаз лягушки в два раза превышает массу мозга, кроме того глаза участвуют в проглатывании пищи. Когда пища попадает лягушке в рот, специальные мышцы втягивают глазные яблоки в ротовую полость и они проталкивают пищу в глотку.

Блок. (Психологическая разгрузка)

А сейчас предлагаю вам отдохнуть, посмотреть фильм и потанцевать под музыку (один из учеников показывает движения, все повторяют)

Просмотр видео на ютубе «Фильм разноцветные лягушки», выполнение движений в стиле танца «Ломбада» с импровизацией.

Блок (Головоломка)

- Немного отдохнув, разгадайте головоломку (2 минуты)

Из предложенных терминов выберите нужные:

( мигать (4), вода(7), легкие(1) , поворот головы(3), слюнтяи (5), среднее ухо(6), ноги (2)

Они первыми из позвоночных научились дышать с помощью __________

Амфибии первыми встали ___________________________

У них есть позвоночник, они первыми научились __________________

Чтобы защитить глаза от повреждения они первыми начали __________

Чтобы на суше было легко глотать сухую добычу они превратились в ________

В воздушной среде у Амфибий появился новый орган _______________

Оставив сушу они не порвали связь ___________________

Перерыв (10 минут.)

Блок (интеллектуальная разминка)

Решение изобретательских задач.

1. Группы получают разные задания. ( На обдумывание 1 минута)

1. В чудесном мешочке есть предметы, которые сделал человек, подсмотрев у земноводных, особенности строения и признаки. Попробуйте определить, что это за предметы?

- Первый предмет связан с плаванием.

- Второй предмет – аналогичен приспособлению лягушек, с помощью которых они взбираются по вертикальным поверхностям.

- Третий предмет используют чаще всего военные, охотники, рыболовы.

Учащиеся в группах высказывают предположения и дают ответы

(ласты, вакуумная присоска, камуфляжная ткань).

Демонстрация на мульмедийной доске изображений предметов после каждого правильного ответа

Группы получают одно и то же задание. (3минуты)

Задача 1. Известно, что земноводные, уничтожают кровососущих насекомых. Но на побережье Азовского моря нет лягушек и жаб, потому что они не могут жить в соленой воде. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы земноводные помогли нам избавится от комаров и мошек во время отдыха на Азовском мере.

План решения задачи.

Найти противоречия: Земноводные нужны для борьбы с кровососущими насекомыми. Но они не могут жить в соленой воде, рядом нет пресных водоемов.

ИКР (идеальные конечный результат). Множественное количество земноводных располагается близко к побережью Азовского моря и является биологическим средством борьбы с кровососущими насекомыми.

Поиск учащимися необходимых ресурсов.

Предложение вариантов решения данной задачи группами.

Задача 2. Известно, что земноводные не пьют воду. Как выживают животные этого класса, живущие в засушливых местах? Таким же способом люди могут получать воду в пустыне.

Противоречие: земноводные не пьют воду, но она им нужна для процессов жизнедеятельности.

ИКР (идеальные конечный результат). В организме лягушек появляется вода.

Поиск учащимися необходимых ресурсов.

Предложение вариантов решения данной задачи группами.

Предполагаемый ответ. Некоторые земноводные в засушливых районах способны сами производить жидкость в виде росы. Например, коралловолапая литория — лягушка, обитающая в Австралии — может выбираться ночью из тёплого укрытия наружу. Там она охлаждается, а затем возвращается обратно, после чего на её теле образуется конденсат, который лягушка впитывает всей поверхностью кожи.

Блок экспериментов. (Содержательная часть 2)

Лабораторная работа 8.

Тема. Сравнение скелета земноводных и рыб

Цель: Найти черты сходство и различия в строении скелета земноводных и рыб.

Оборудование: муляж скелета лягушки, электронные изображения, инфографический плакат (Приложение 4.)

Ход работы.

1.Рассмотрите скелет лягушки и попробуйте назвать отделы скелета лягушки.

Он состоит из:

скелета головы - (череп)

скелета туловища - (позвоночник)

скелета конечностей

Сравните строение скелетов земноводных и рыб

1) Скелет головы (череп) образован меньшим числом костей, чем у рыб.

2) Скелет туловища - позвоночник.

Позвоночник у лягушек и жаб короткий. Он, так же как и у рыб, неподвижно соединён с черепом.

Сравните отделы скелета лягушки и рыбы

- Чего нет в скелете туловища у лягушки, в отличии от рыб?

(нет рёбер)

3) Скелет конечностей образован короткими и длинными костями.

Кости стопы – короткие, кости бедра и голени - длинные

«Особенности строения и значение скелета лягушки»

| Отделы скелета | Рыбы | Земноводные | Значение |

| Череп | Мозговая часть Кости челюстей Жаберные крышки | Мозговая часть Кости челюстей | Защита головного мозга |

| Позвоночник |

Не дифференцирован, Состоит из позвонков | (нет грудной перегородки) Шейный – 1 позвонок Туловищный – 7 позвонков Крестцовый – 1 позвонок Хвостовой позвонок - уростиль | Защита спинного мозга и опора внутренних органов |

| Скелет передних конечностей | Скелет плавников | Плечо, предплечье, кисть (запястье, пясть, фаланги пальцев) | Участвуют в передвижении |

| Пояс передних конечностей | Плечевой пояс | Парные лопатки, парные ключицы, парные каракоиды | Опора передних конечностей |

| Скелет задних конечностей | Тазовый пояс | Бедро, голень, стопа (предплюсна, плюсна, фаланги пальцев) | Участвуют в передвижении |

| Пояс задних конечностей | Скелет брюшного плавника | Тазовые кости | Опора задних конечностей |

Сделайте вывод.

Вывод: в связи с жизнью на суше и передвижениями с помощью прыжков скелет лягушки отличается относительно широким черепом, коротким позвоночником, наличием поясов конечностей, длинными задними и короткими конечностями.

Блок (компьютерная интеллектуальная поддержка)

Онлайн программа LearningApps.org, раздел «Биология», упражнение «НСГ Земноводные, приспособления для жизни в воде и на суше».

8. Блок (резюме) Итог.

Заполнить таблицу, продолжив фразы:

Общая характеристика класса Земноводные

| Среда обитания | Амфибии – это животные, приспособленные к жизни _______________________________________________________ |

| Внешнее строение | Форма тела ______________ Отделы тела - _________,________________,____________________ |

| Дыхание | ______________ (кислородом воздуха), _______________кислородом, растворенным в воде) |

| Кровеносная система | _________________ кровообращения, сердце - ______камеры. |

| Выделительная система | __________, _________________, ________________, ____________ |

| Нервная система | ______________ и __________ _______, ____________ |

| Органы чувств | _________ с веками, внутреннее ___. |

| Температура тела | _________________, ________________ от окружающей среды |

| Размножение | _______ нополые, оплодотворение __________ или _________. В _______. Развитие __________________:___________-_________________-___________________ |

|

|

|

Проверка заполнения таблицы: текст на интерактивной доске

1. Амфибии - это животные, приспособленные к жизни и на суше, и в воде.

2. Внешнее строение – форма тела – обтекаемая.

Отделы тела - голова, туловище, конечности.

3. Дыхание - легкие (кислородом воздуха), кожа (кислородом, растворенным в воде)

4. Кровеносная система - 2 круга кровообращения, сердце - 3 камеры.

5. Выделительная система –почки, мочеточники, мочевой пузырь, клоака.

6. Нервная система- головной и спинной мозг, нервы.

7. Органы чувств – глаза с веками, внутреннее ухо.

8. Температура тела - непостоянная, зависит от окружающей среды

9. Размножение - раздельнополые, оплодотворение внутреннее или наружное. В воде. Развитие с превращением: икра - личинка (головастик) - взрослое животное.

Оценивание за работу на уроке по листам оценивания.

Рефлексия: Партнёры по обсуждению «Скажи мне три вещи…»

Учитель предлагает рассказать друг другу три вещи:

- Я справился хорошо.

- Я хочу узнать больше о …

- Я узнал то, что 80 минут назад не знал…

При наличии времени по желанию учащихся можно представить свою рефлексию классу.

9. Блок дифференцированное домашнее задание

Домашнее задание:

Найти ответы на вопросы на выбор.

Кто изобрел ласты, когда и зачем?

Каким еще живым существам присущи присоски?

Значение «комуфляжа» в природе и жизни человека.

Какие изобретения человечества связаны с названием «амфибия», их предназначение.

Успешно переживая лютые зимние морозы, весну лягушки встречают оживленным кваканьем. Каким образом им удается выживать?

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Литература

Бухвалов В. А., Мурашковский Ю. С. Изобретаем черепаху: Как применять ТРИЗ в школьном курсе биологии: Книга для учителей и учащихся. Рига: 1993.

Викентьев И. Л., Кайков И. К. Лестница идей: Основы ТРИЗ в примерах и задачах. Новосибирск, 1992.

Герасимов В. П. Позвоночные животные, изучение их в школе. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. М., Просвещение, 1979.

Жизнь животных. М., Просвещение, 1969, т. 4, ч. 2. Земноводные, пресмыкающиеся СССР: Справочник-определитель. М., Мысль, 1971.

Литинсцкий И. Б. Бионика. М., Просвещение, 1976.

Москаленко, К. А. Образец учебных действий как средство активизации творческой деятельности учащихся / К. А. Москаленко // Педагогическое наследие. – Липецк: ЛГПУ, 1999. – С. 42–49.

Сергеев Б. Ф. Удивительное об амфибиях.- Человек и природа, 1971, № 4.

Утёмов В. В., Зиновкина М. М., Горев П. М. Педагогика креативности: Прикладной курс научного творчества: учебное пособие. – Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. – 212 с.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНЕЙ № 2

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОБЕШЕВСКОГО РАЙОНА

Раздел выставки: «Современная школа в ДНР»

Номинация «Педагогическая мозаика»

ТЕМА. Предмет «Биология» +пропедевтика ТРИЗ

7 класс

Урок №1. Тема 8. Класс Земноводные, или Амфибии.

Тема урока. Общая характеристика класса Земноводные.

Лабораторная работа 8. Сравнение скелета земноводных и рыб

АВТОР

Боцко В.А.

учитель биологии

специалист первой категории

старший учитель