ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРОТОЗООЛОГИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика простейших.

1.1. Краткая характеристика строения и размножения простейших.

1.2. Патогенез и иммунитет при протозойных заболеваний

1.3. Диагностика протозойных заболеваний.

2. Пироплазмидозы животных

2.1. Бабезиоз, пироплазмоз животных.

2.2. Нутталиоз лошадей.

2.3. Тейлериоз КРС.

2.4. Франсиеллез КРС.

3. Кокцидиозы (эймериозы) животных.

3.1. Эймериоз животных.

3.2. Токсоплазмоз животных

3.3. Саркоцистоз животных

4. Трихомоноз КРС.

5. Нозематоз пчел.

6. Ихтиофтириоз рыб.

7. Хилодонеллез рыб.

8. Балантидиоз свиней.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

Краткая характеристика строения и размножения простейших

Протозоология – это наука, которая изучает одноклеточных животных – простейших. Они паразитируют во всех органах и тканях животных и человека. Их можно обнаружить в крови, в кишечнике, паренхиматозных органах, в мочевыделительной системе, а также в нервной и эндокринной.

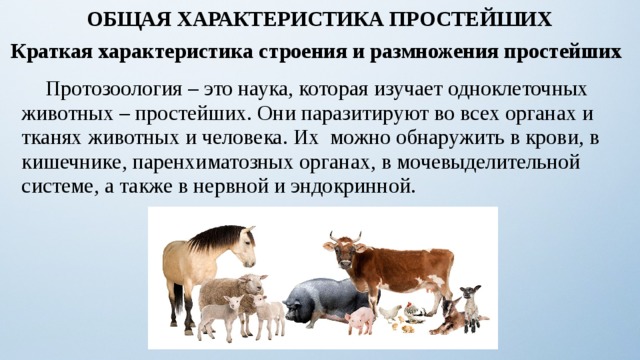

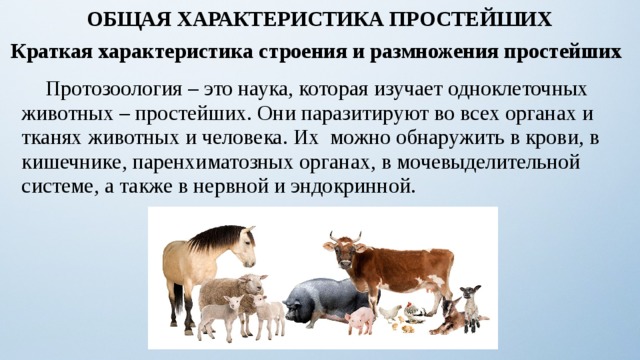

Тело простейших снаружи покрыто тонкой оболочкой, под которой находится цитоплазма, в нее погружены ядро и другие органеллы клетки.

- Ядро покрыто оболочкой под которой расположены хроматин и ядрышки. Ядро выполняет 2 основные функции – регулирует обмен веществ и размножение.

- Митохондрии – вырабатывают АТФ энергию.

- Рибосомы – белковый обмен.

- Лизосомы – жировой обмен.

- Аппарат Гольджи – информационный блок.

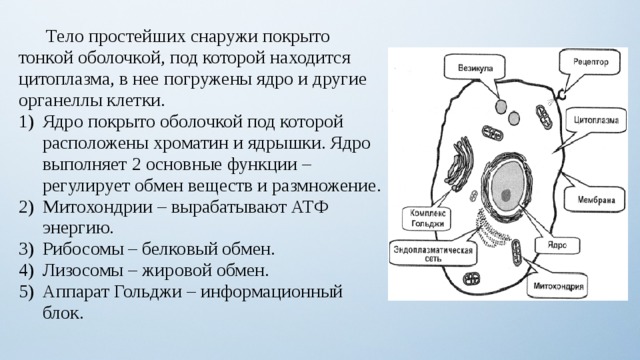

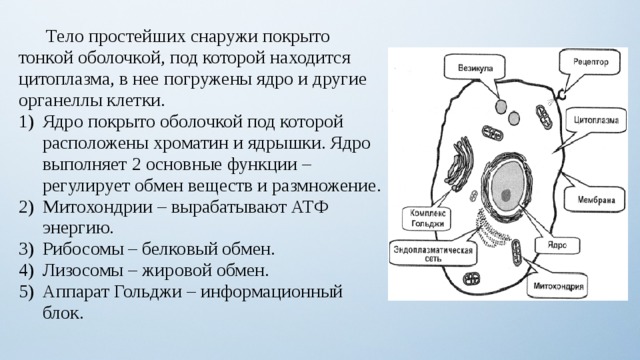

Дыхание

Питание

Анаэробы

Аэробы

Аутотрофы

Гетеротрофы

По расположения жгутиков бывают:

Передвижение

1. Псевдоподии – передвижение с помощью выпячивания клеточной стенки.

А) Монотрих

2. Реснички.

В) Политрих

3. Жгутики.

С) Лофотрих

D) Перитрих

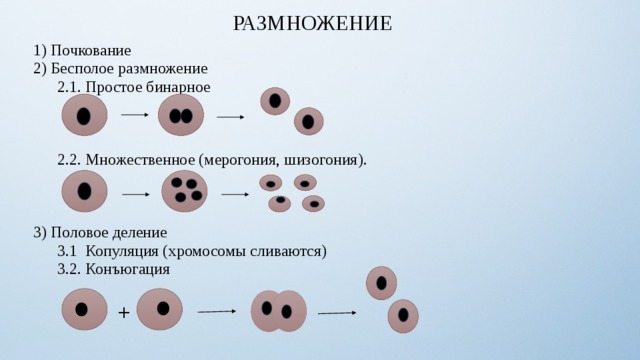

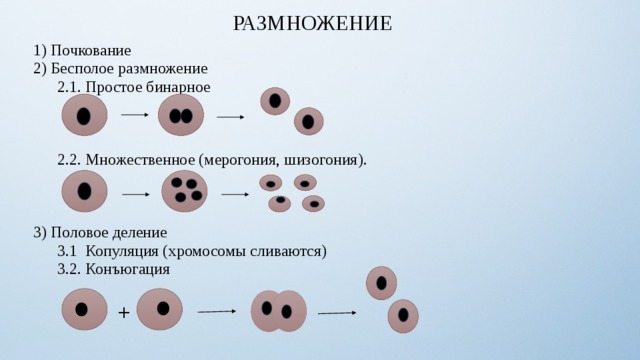

РАЗМНОЖЕНИЕ

1) Почкование

2) Бесполое размножение

2.1. Простое бинарное

2.2. Множественное (мерогония, шизогония).

3) Половое деление

3.1 Копуляция (хромосомы сливаются)

3.2. Конъюгация

+

ПАТОГЕНЕЗ И ИММУНИТЕТ ПРИ ПРОТОЗОИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Патогенность – это способность простейших вызывать заболевания в организме хозяина.

Вирулентность – это степень патогенности.

Степень вирулентности может зависеть от:

- пола животного;

- его возраста;

- физического состояния;

- специфичности возбудителя;

- видовая особенность.

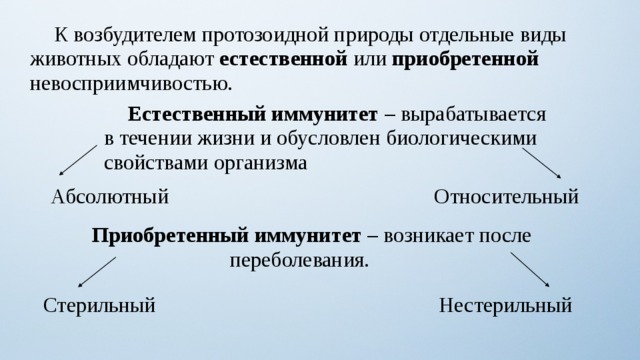

К возбудителем протозоидной природы отдельные виды животных обладают естественной или приобретенной невосприимчивостью.

Естественный иммунитет – вырабатывается в течении жизни и обусловлен биологическими свойствами организма

Абсолютный

Относительный

Приобретенный иммунитет – возникает после переболевания.

Стерильный

Нестерильный

ДИАГНОСТИКА ПРОТОЗОИДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1.Клинические признаки

2.Эпизоотологический данные

3.Лабораторная диагностика

4.Патологоанатомическое вскрытие

БАБЕЗИОЗ, ПИРОПЛАЗМОЗ ЖИВОТНЫХ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки болезни.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика заболевания.

- Лечение и профилактика.

Бабезиоз, пироплазмоз – это протозойные трансмиссивные сезонные болезни, возбудителем которых является одноклеточный паразит.

Характеризуется лихорадкой, анемией, нарушением функции ССС и органов пищеварения.

Распространено повсеместно

Восприимчивы КРС, МРС, лошади, собаки, кошки, дикие животные и грызуны.

МОРФОЛОГИЯ

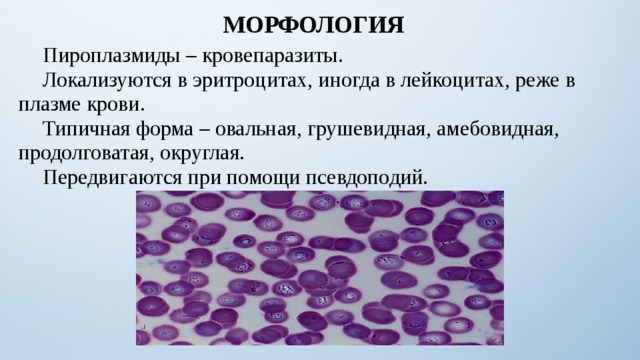

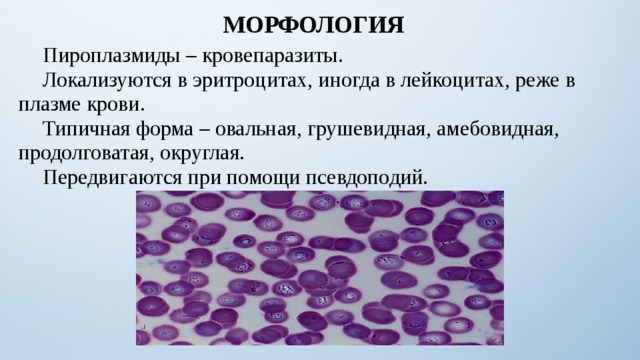

Пироплазмиды – кровепаразиты.

Локализуются в эритроцитах, иногда в лейкоцитах, реже в плазме крови.

Типичная форма – овальная, грушевидная, амебовидная, продолговатая, округлая.

Передвигаются при помощи псевдоподий.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Дефенитивный хозяин – КРС, МРС, лошади, собаки, кошки и др.

Переносчики – иксодовые клещи.

Нападая на животных, иксодовые клещи вместе со слюной вводят паразитов (мерозоидов), которые попадают в кровяное русло, где возбудитель проникает в эритроцит, размножаясь там простым бинарным делением, разрушает их и циркулирует по кровяному руслу.

Бинарное деление – простое бемполое деление, которое происходит в органах животных.

Мерогония – множественное бесполое деление, которое происходит в организме клеща.

Трансовариальная циркуляция характеризуется занозом возбудителя в яичные фолликулы самки клещей и через яйца возбудитель переходит в следущее поколение.

Трансфазная циркуляция характеризуется попаданием возбудителя в органы личинки или нимфы, и передается только до половозрелой фазы.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Инкубационный период 1-3 недели .

- Повышение температуры тела до 41-42 0 С.

- Пульс 100-120 уд/мин.

- Дыхание 70-80 д.д./мин.

- Моча приобретает темно-красный цвет.

- Молоко горьковато на вкус.

- Нарушение функции органов пищеварения.

- Слизистые оболочки сначала анемичны, затем желтушны.

- Гибель на 3-5 сутки.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Труп истощен.

- Слизистые оболочки и подкожная клетчатка желтушны.

- Скелетные мышцы вялые.

- Трупное окоченение отсутствует.

- Кровь водянистая, не сворачивается.

- В грудной полости пенистые истечения красного цвете (транссудат)

- Легкие и селезенка гиперемированы.

- Печень увеличена.

- Лимфатические узлы увеличены, красные на разрезе

- Печень бурая, буро-желтого цвета.

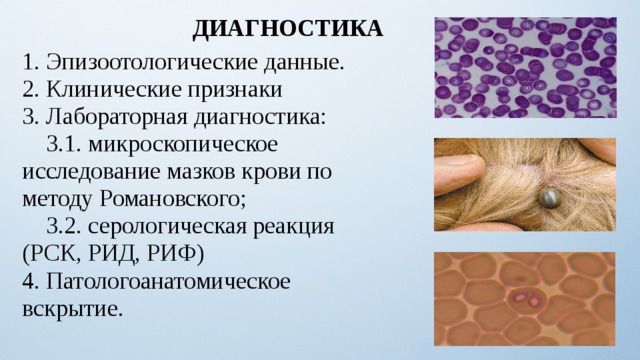

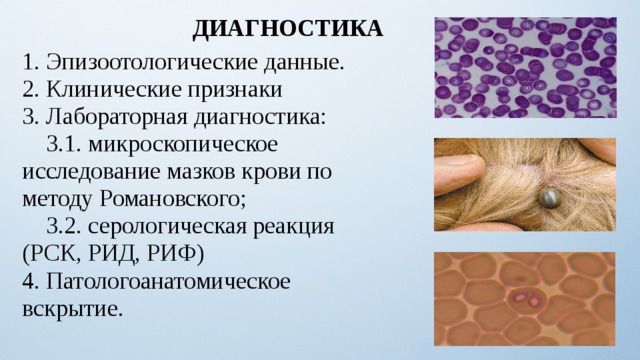

ДИАГНОСТИКА

1. Эпизоотологические данные.

2. Клинические признаки

3. Лабораторная диагностика:

3.1. микроскопическое исследование мазков крови по методу Романовского;

3.2. серологическая реакция (РСК, РИД, РИФ)

4. Патологоанатомическое вскрытие.

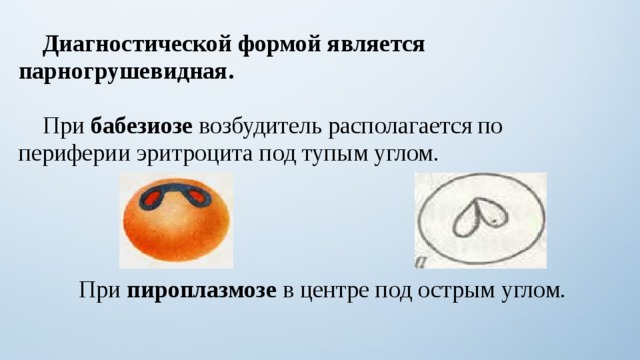

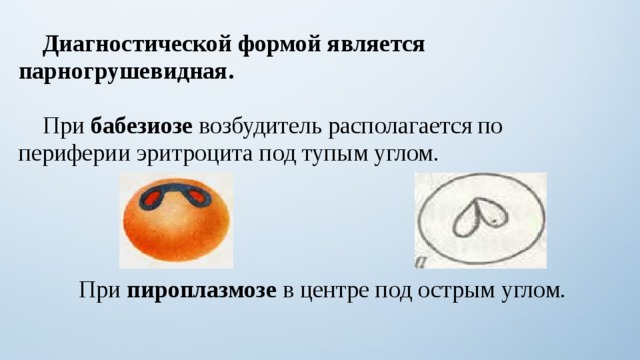

Диагностической формой является парногрушевидная.

При бабезиозе возбудитель располагается по периферии эритроцита под тупым углом.

При пироплазмозе в центре под острым углом.

ЛЕЧЕНИЕ

1. Специфическая химиотерапия:

- неозидин;

- имидосан;

- фортикарб;

- беренил;

- азидин;

- пиросан.

2. Симптоматическая и патогенная терапия:

- сердечные средства (кофеин, камфора);

- витамины В 12 ;

- микро- и макроэлементы (медь, кобальт)

- комплексная терапия (кальция хлорид);

- слабительные средства.

ПРОФИЛАКТИКА

Общие профилактические мероприятия:

- проведение мелиоративных работ;

- организация культурных пастбищ;

- борьба с клещами - переносчиками.

Специальные мероприятия:

- обработка животных от клещей;

- дезакаризация помещений;

- химиотерапия.

НУТТАЛЛИОЗ ЛОШАДЕЙ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

Пироплазмидоз, который характеризуется повышением температуры тела, угнетением, анемией, нарушением ССС и пищеварительной системы.

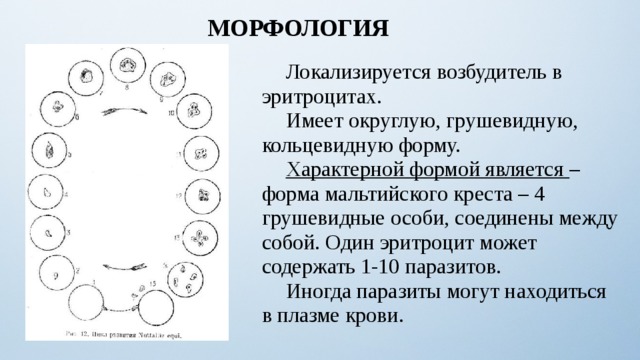

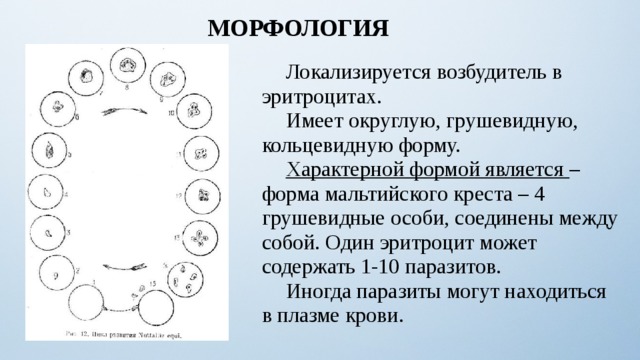

МОРФОЛОГИЯ

Локализируется возбудитель в эритроцитах.

Имеет округлую, грушевидную, кольцевидную форму.

Характерной формой является – форма мальтийского креста – 4 грушевидные особи, соединены между собой. Один эритроцит может содержать 1-10 паразитов.

Иногда паразиты могут находиться в плазме крови.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ.

Характерно длительное паразитоносительство.

Дефинитивный хозяин – лошади, ослы, мулы.

Переносчик – иксодовые клещи.

Болезнь регистрируется повсеместно, пик инвазии – весна, лето.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

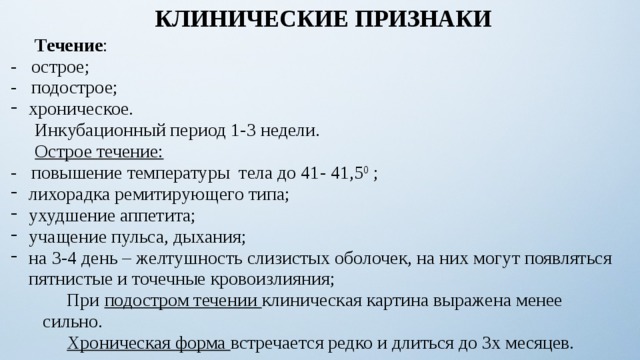

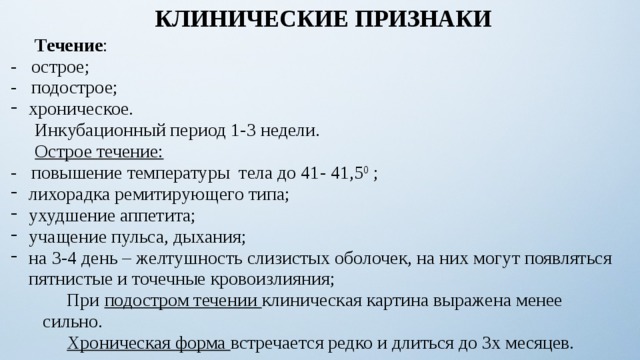

Течение :

- острое;

- подострое;

Инкубационный период 1-3 недели.

Острое течение:

- повышение температуры тела до 41- 41,5 0 ;

- лихорадка ремитирующего типа;

- ухудшение аппетита;

- учащение пульса, дыхания;

- на 3-4 день – желтушность слизистых оболочек, на них могут появляться пятнистые и точечные кровоизлияния;

При подостром течении клиническая картина выражена менее сильно.

Хроническая форма встречается редко и длиться до 3х месяцев.

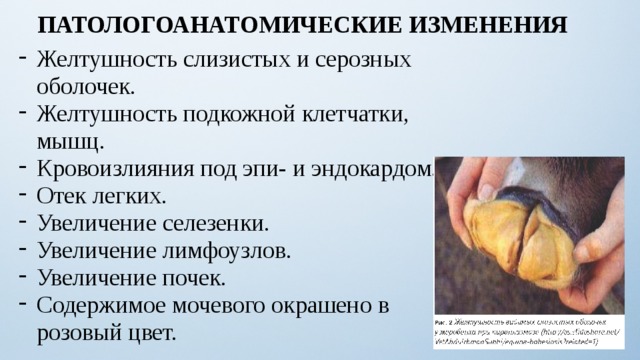

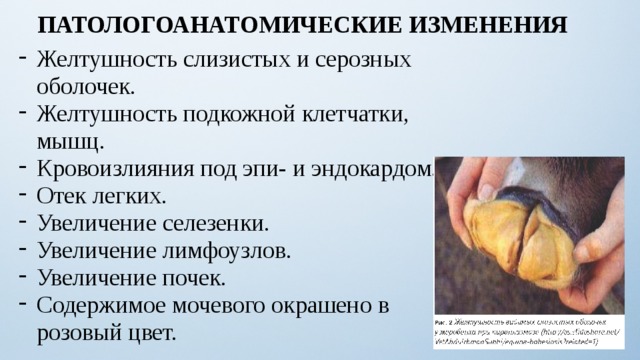

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Желтушность слизистых и серозных оболочек.

- Желтушность подкожной клетчатки, мышц.

- Кровоизлияния под эпи- и эндокардом.

- Отек легких.

- Увеличение селезенки.

- Увеличение лимфоузлов.

- Увеличение почек.

- Содержимое мочевого окрашено в розовый цвет.

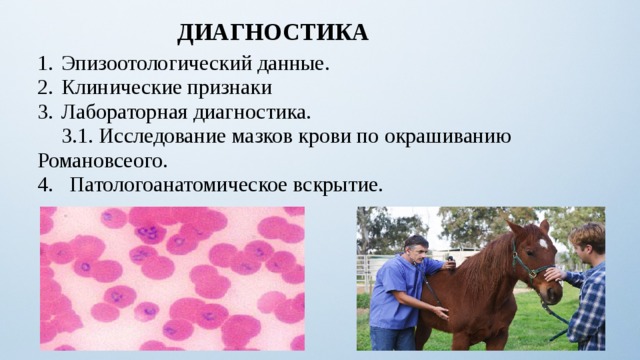

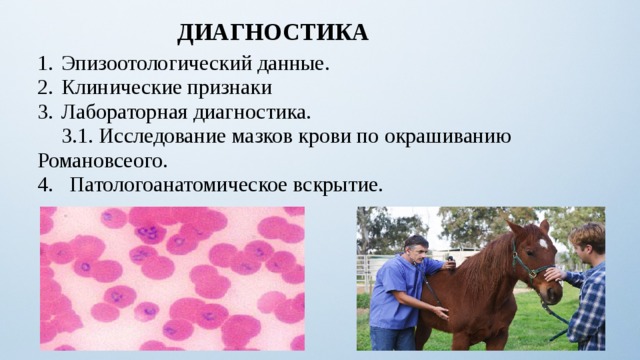

ДИАГНОСТИКА

- Эпизоотологический данные.

- Клинические признаки

- Лабораторная диагностика.

3.1. Исследование мазков крови по окрашиванию Романовсеого.

4. Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

1) Специфическая химиотерапия:

- неозидин;

- имидосан;

- беренил;

- азидин;

- пиросан.

2) Симптоматическая и патогенная терапия:

- сердечные средства (кофеин, камфора);

- витамины В 12 ;

- микро- и макроэлементы (медь, кобальт)

- комплексная терапия (кальция хлорид);

- слабительные средства.

ПРОФИЛАКТИКА

В неблагополучных хозяйствах в период пастбищного содержания лошадей обрабатывают(опрыскивают или обтирают) против клещей акарицидными препаратами. Для этого используют 1%-ный раствор хлорофоса пли 1%-ную водную суспензию севина с интервалами в 7 дней. На каждое животное расходуют 2-3 л жидкости.

С профилактической целью рекомендуют вводить химиотерапевтическпе препараты - азидинил и беренил в дозе 0,0015 г/кг один раз в 12-14 дней.

8

ТЕЙЛЕРИОЗ КРС.

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Тейлериоз — острая или подострая трансмиссивная болезнь крупного и мелкого рогатого скота и некоторых диких животных, характеризуется увеличением поверхностных лимфатических узлов, лихорадкой постоянного типа, резким нарушением функции сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, многочисленными кровоизлияниями в слизистых оболочках и внутренних органах, истощением и высокой летальностью.

8

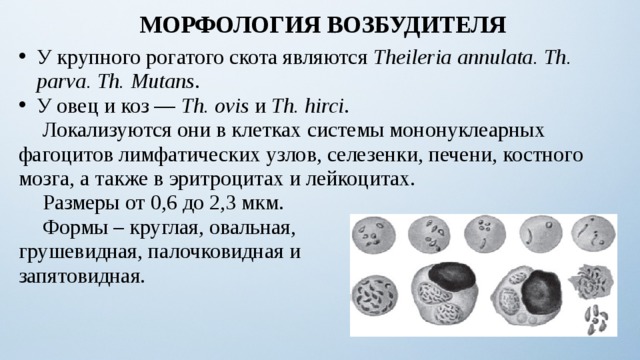

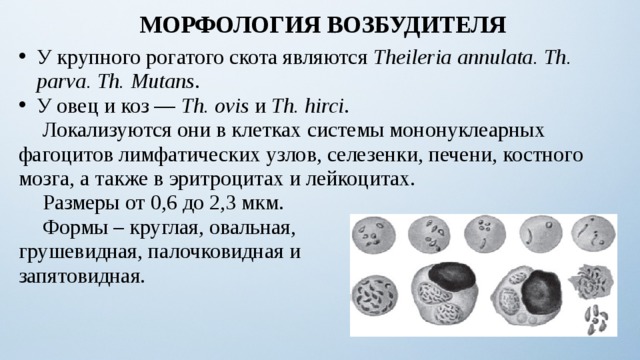

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

- У крупного рогатого скота являются Theileria annulata. Th. parva. Th. Mutans .

- У овец и коз — Th. ovis и Th. hirci .

Локализуются они в клетках системы мононуклеарных фагоцитов лимфатических узлов, селезенки, печени, костного мозга, а также в эритроцитах и лейкоцитах.

Размеры от 0,6 до 2,3 мкм.

Формы – круглая, овальная,

грушевидная, палочковидная и

запятовидная.

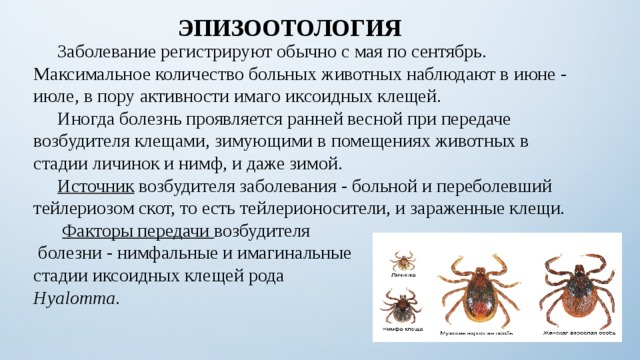

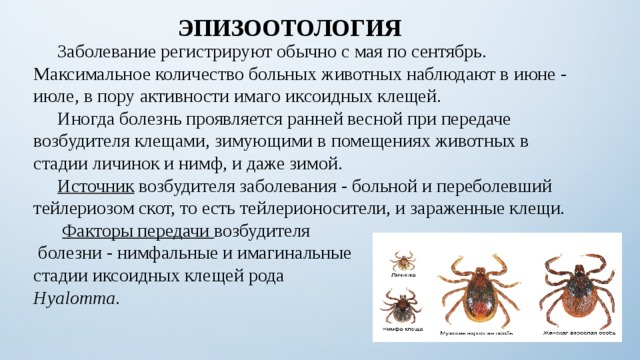

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Заболевание регистрируют обычно с мая по сентябрь. Максимальное количество больных животных наблюдают в июне - июле, в пору активности имаго иксоидных клещей.

Иногда болезнь проявляется ранней весной при передаче возбудителя клещами, зимующими в помещениях животных в стадии личинок и нимф, и даже зимой.

Источник возбудителя заболевания - больной и переболевший тейлериозом скот, то есть тейлерионосители, и зараженные клещи.

Факторы передачи возбудителя

болезни - нимфальные и имагинальные

стадии иксоидных клещей рода

Hyalomma .

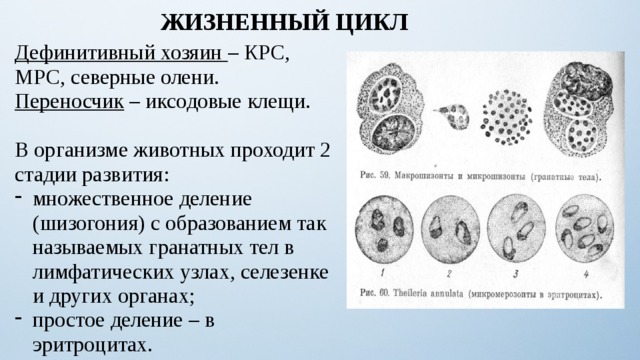

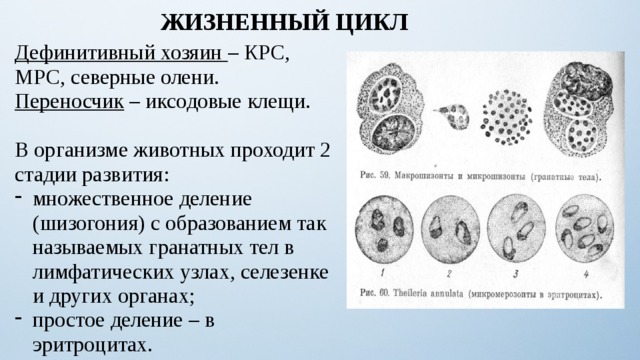

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Дефинитивный хозяин – КРС, МРС, северные олени.

Переносчик – иксодовые клещи.

В организме животных проходит 2 стадии развития:

- множественное деление (шизогония) с образованием так называемых гранатных тел в лимфатических узлах, селезенке и других органах;

- простое деление – в эритроцитах.

8

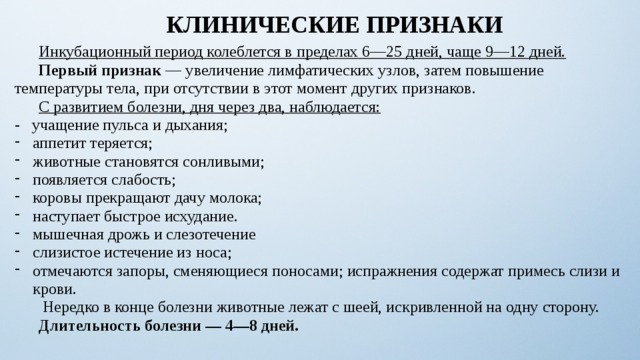

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Инкубационный период колеблется в пределах 6—25 дней, чаще 9—12 дней.

Первый признак — увеличение лимфатических узлов, затем повышение температуры тела, при отсутствии в этот момент других признаков.

С развитием болезни, дня через два, наблюдается:

- учащение пульса и дыхания;

- аппетит теряется;

- животные становятся сонливыми;

- появляется слабость;

- коровы прекращают дачу молока;

- наступает быстрое исхудание.

- мышечная дрожь и слезотечение

- слизистое истечение из носа;

- отмечаются запоры, сменяющиеся поносами; испражнения содержат примесь слизи и крови.

Нередко в конце болезни животные лежат с шеей, искривленной на одну сторону.

Длительность болезни — 4—8 дней.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- Общее истощение вследствие атрофии жировой клетчатки.

- Желтуха.

- Геморрагический диатез.

- Множественные точечно-пятнистые кровоизлияния на беспигментных участках кожи, слизистых и серозных оболочках, во внутренних органах.

- Селезенка и соматические лимфоузлы увеличены в 2--3 раза, размягчены, с кровоизлияниями.

- Узелки находят также в гортани, трахее, желчном и мочевом пузырях, почках, печени.

- Паренхиматозные органы в состоянии зернистой и жировой дистрофий.

- В слизистой оболочке сычуга и кишечника кровоизлияния, небольшие, с маковое зерно, узелки и язвочки размером 0,2-1 см.

- В сычуге сухие жмыхоподобные кормовые массы.

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. микроскопическое исследование мазков крови по методу

Романовского;

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

Специального лечения не разработано.

Хороший эффект дает применение противомалярных препаратов (хиноцид и бигумаль) в сочетании с симптоматическими средствами

Общий курс лечения не должен превышать 5-6 суток.

ПРОФИЛАКТИКА

- Бигумаль в сочетании с азидином вводят с момента нападения на животных клещей рода Нуalommа после появления единичных больных животных. При необходимости введение препаратов повторяют через каждые 15 дней.

- В сезон болезни не рекомендуют пасти восприимчивых животных на заклещеванных пастбищах.

- Животных следует содержать в помещениях и на незаклещеванных выгульных площадках и пастбищах, свободных от клещей рода Нуalommа .

- на прифермских территориях уничтожают бурьян и кустарник, распахивают их и засевают культурными травами.

- Скот следует выпасать на естественных высоко-горных, отгонных или искусственных сменных пастбищах, свободных от клещей.

- Весь скот фермы, а также находящийся в личном использовании регулярно осматривают на заклещеванность; при обнаружении на нём клещей-переносчиков животных обрабатывают акарицидами.

- Вновь поступающих в хозяйство животных тщательно осматривают в период карантина и при обнаружении клещей также обрабатывают акарицидами.

ФРАНСАИЕЛЛЕЗ КРС

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

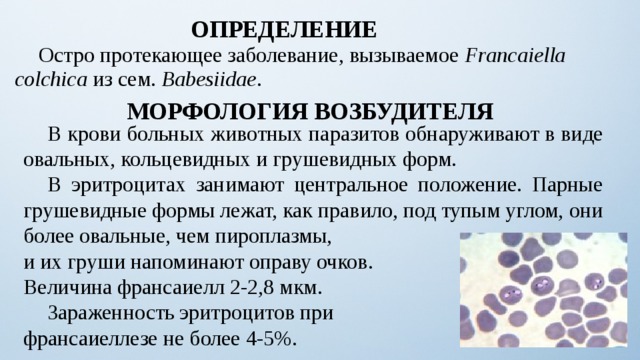

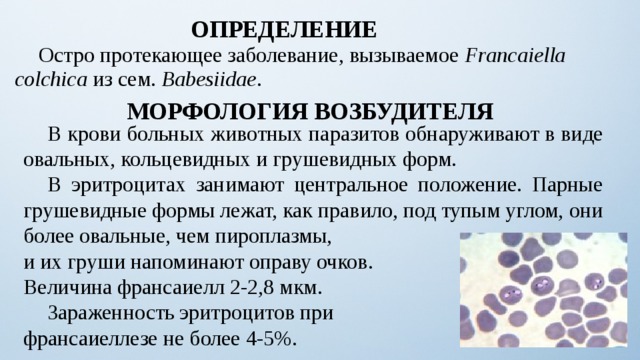

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Остро протекающее заболевание, вызываемое Francaiella colchica из сем. Babesiidae .

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

В крови больных животных паразитов обнаруживают в виде овальных, кольцевидных и грушевидных форм.

В эритроцитах занимают центральное положение. Парные грушевидные формы лежат, как правило, под тупым углом, они более овальные, чем пироплазмы,

и их груши напоминают оправу очков.

Величина франсаиелл 2-2,8 мкм.

Зараженность эритроцитов при

франсаиеллезе не более 4-5%.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Франсаиеллез крупного рогатого скота распространен в тех же зонах, где и пироплазмоз.

Переносчиком F. colchica является один и тот же клещ - Boophilus calcaratus . Поэтому эпизоотологически франсаиеллез протекает аналогично пироплазмозу и очень часто в виде смешанной инвазии.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Возбудитель более интенсивно размножается у позвоночных животных в паренхиматозных органах, а не в эритроцитах.

В организме клещей франсаиеллы также размножаются несколько иначе, чем пироплазмы. Так, при подсадке на животных клещей В. calcaratus , инвазированных F. colchica , крупный рогатый скот заражается на 3-4-е сутки после начала присасывания личинок. Следовательно, инкубационный период при франсаиеллезе короче.

8

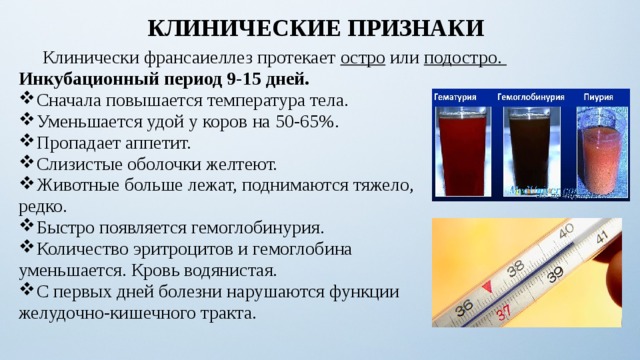

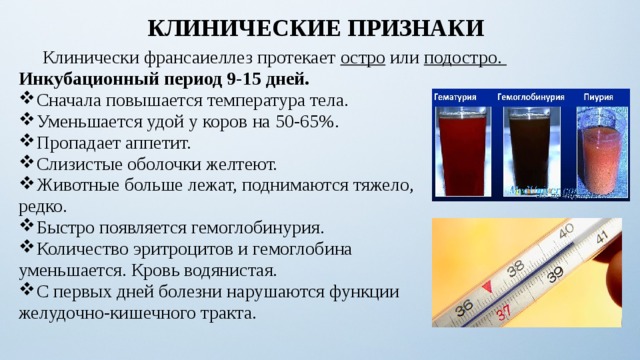

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Клинически франсаиеллез протекает остро или подостро. Инкубационный период 9-15 дней.

- Сначала повышается температура тела.

- Уменьшается удой у коров на 50-65%.

- Пропадает аппетит.

- Слизистые оболочки желтеют.

- Животные больше лежат, поднимаются тяжело,

редко.

- Быстро появляется гемоглобинурия.

- Количество эритроцитов и гемоглобина

уменьшается. Кровь водянистая.

- С первых дней болезни нарушаются функции

желудочно-кишечного тракта.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

У погибших животных в основном такие же, как и при бабезиозе.

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. микроскопическое исследование мазков крови по методу

Романовского;

3.2. серологическая реакция (РСК, РИД,

РИФ)

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

В качестве лекарственных средств применяют азидин ( беренил ) в дозе 0,0035 г/кг в 7%-ном разведении внутримышечно.

Хороший эффект дает также применение гемоспоридина подкожно в дозе 0,0005 г/кг массы в 7-10 мл дистиллированной воды.

При тяжелом течении лучше применять азидин (беренил) в соединении с флавакридином в дозе 0,003-0,004 г/кг массы внутривенно в 100-120 мл изотонического раствора хлорида натрия.

Также применяют сердечные и слабительные средства.

8

ПРОФИЛАКТИКА

Поскольку франсаиеллез и пироплазмоз встречаются в одних и тех же местах, профилактику проводят комплексно.

Создают долголетние культурные пастбища. В отдельных местах организуют стойлово –лагерное содержание животных.

При использовании для выпаса заклещенных пастбищ владельцы животных организуют купание и опрыскивание животных с применением акарицидных препаратов согласно инструкции.

Применяют химиопрофилактику азидином.

ЭЙМЕРИОЗ ЖИВОТНЫХ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Эймериоз - заболевание, которое вызывают паразитические простейшие.

Характеризуется поражением функций желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных: кроликов, крупного рогатого скота, овец, кур, некоторых видов птиц.

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

У КРС специалисты описывают свыше 20 видов эймерий. Самыми распространенными являются: E. Bovis , E. Auburnensis , E. cylindrica , E. zuernii , E. Smithi , E. ellipsoidalis .

У птиц различают свыше 10 видов эймерий. У кроликов и овец – эймерии овальной, округлой, эллипсовидной формы.

Размер этих простейших может достигать 40 мкм.

Локализация паразитов происходит в эпителии кишечника.

Зрелая спороциста покрыта двухслойной оболочкой и имеет округлую форму. Внутри расположены 4 споробласта, в которых по 2 спорозоида

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

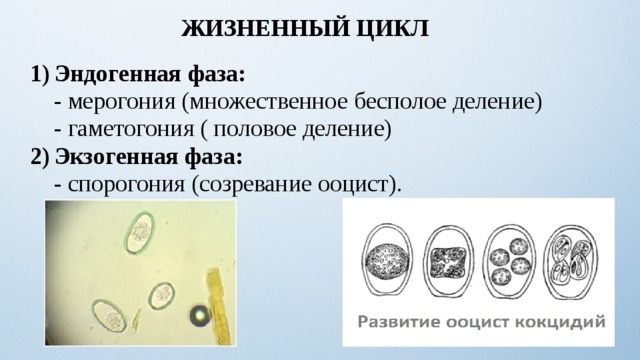

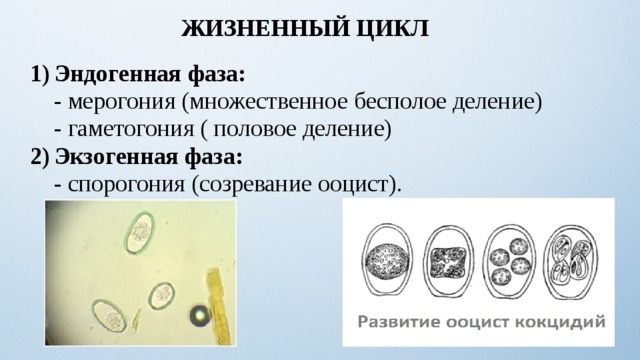

- мерогония (множественное бесполое деление)

- гаметогония ( половое деление)

- спорогония (созревание ооцист).

- Мерогония . Зрелая ооциста попадает в кишечник, мерозоид внедряется в эпителиальные клетки кишечника, там образуется мероцит (многоядерная клетка), приводит это к разрушению эпителиальных клеток, освобождается большое количество мерозиодов. Мерогония протекает в 3 регенерации.

- Гаметогония . Из мерозоидов образуются женские и мужские половые клетки (макрогометы – женские, микрогометы – мужские), они сливаются и образуют зиготу.

- Спорогония . Незрелая ооциста попадает во внешнюю среду, под действием благоприятных факторов созревает и превращается в зрелую спороцисту, покрытую 2х слойной оболочкой, внутри которой находиться 4 споробласта по 2 спорозиода.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

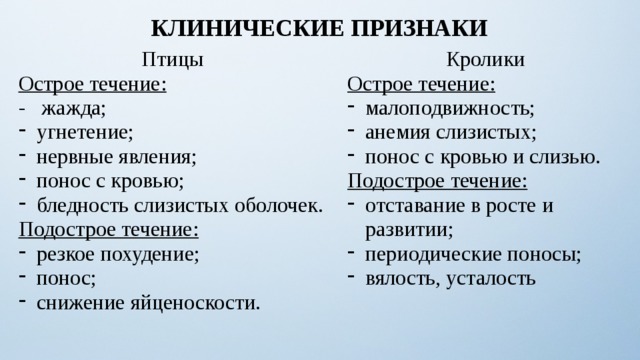

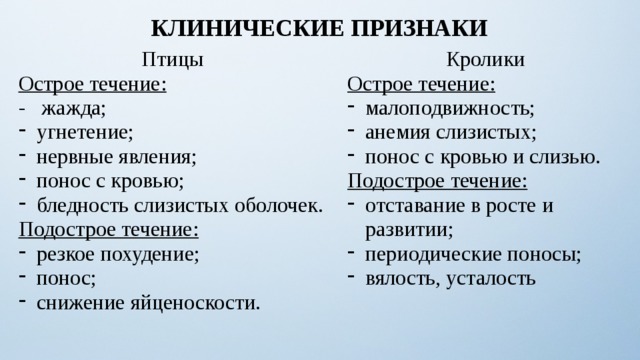

Птицы

Кролики

Острое течение:

Острое течение:

- жажда;

- малоподвижность;

- анемия слизистых;

- понос с кровью и слизью.

- угнетение;

- нервные явления;

- понос с кровью;

- бледность слизистых оболочек.

Подострое течение:

Подострое течение:

- отставание в росте и развитии;

- периодические поносы;

- вялость, усталость

- резкое похудение;

- понос;

- снижение яйценоскости.

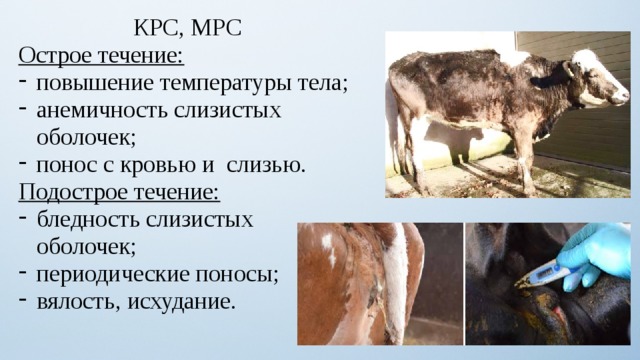

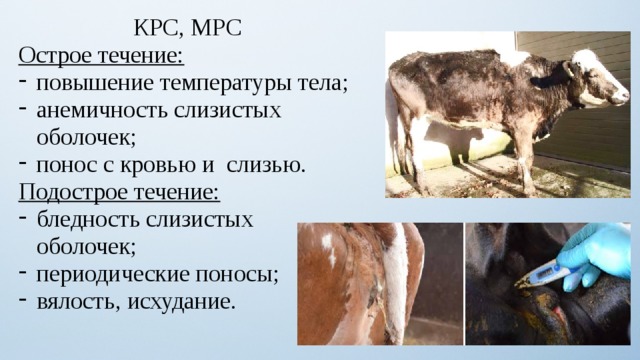

КРС, МРС

Острое течение:

- повышение температуры тела;

- анемичность слизистых оболочек;

- понос с кровью и слизью.

Подострое течение:

- бледность слизистых оболочек;

- периодические поносы;

- вялость, исхудание.

ПАТОЛОГОАНТОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

Кровоизлияния в кишечнике.

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. гельминтоовоскопия по м. Фюлеборна, м. Дарлинга.

4) Патологоанатомическое вскрытие.

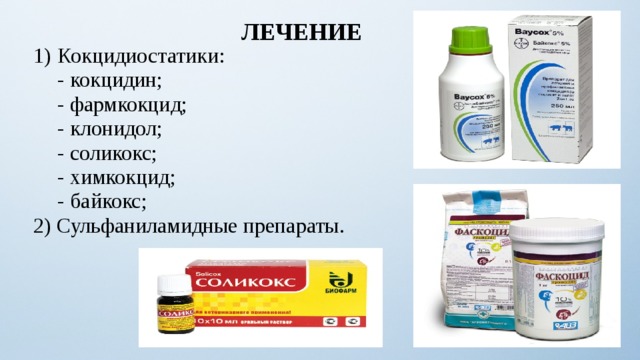

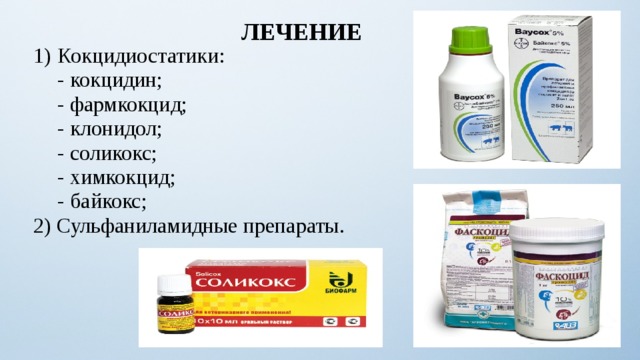

ЛЕЧЕНИЕ

- кокцидин;

- фармкокцид;

- клонидол;

- соликокс;

- химкокцид;

- байкокс;

2) Сульфаниламидные препараты.

ПРОФИЛАКТИКА

- Вместе с использованием химиопрофилактики проводят дезинвазию помещений, предметов ухода 7%-ным раствором аммиака, 10%-ным горячим (70 °С) раствором однохлористого натрия, 3%-ным горячим раствором натрия гидроокиси; 2%-ной эмульсией технического ортохлорфенола. Другие средства не имеют достаточного обезвреживающего эффекта.

- Для профилактики эймериоза необходимо содержать телят в сухих, чистых помещениях.

- Комплектование животноводческих комплексов необходимо делать из благополучных хозяйств.

- Выгульные дворики ежедневно очищают от навоза и засыпают песком.

- Корм раздают в кормушки, поят животных из поилок или проточных водоемов.

- При организации пастбищного содержания для телят подбирают сухие места, пасут отдельно от взрослых и молодняка прошлого года.

ТОКСОПЛАЗМОЗ ЖИВОТНЫХ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомические изменения.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

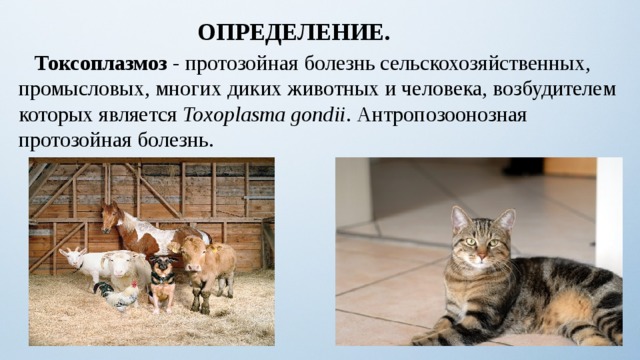

ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Токсоплазмоз - протозойная болезнь сельскохозяйственных, промысловых, многих диких животных и человека, возбудителем которых является Toxoplasma gondii . Антропозоонозная протозойная болезнь.

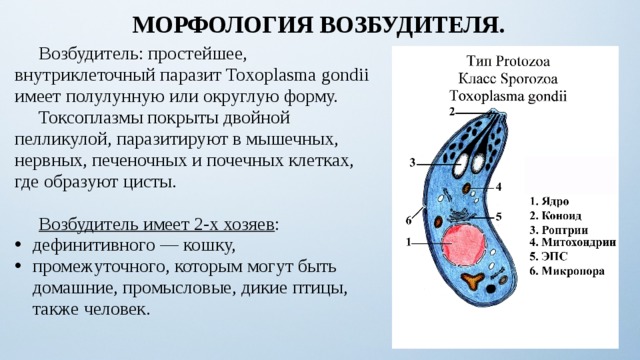

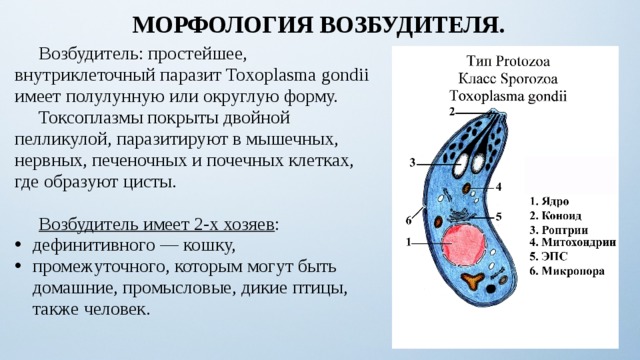

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ.

Возбудитель: простейшее, внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii имеет полулунную или округлую форму.

Токсоплазмы покрыты двойной пелликулой, паразитируют в мышечных, нервных, печеночных и почечных клетках, где образуют цисты.

Возбудитель имеет 2-х хозяев :

- дефинитивного — кошку,

- промежуточного, которым могут быть домашние, промысловые, дикие птицы, также человек.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЗБУДИТЕЛЯ.

Кошки и другие дефинитивные хозяева заражаются возбудителями токсоплазмоза, поедая мышевидных грызунов, органы и ткани промежуточных хозяев, пораженных и содержащих эндозоиты и цисты (при хронической инвазии).

В кишечнике кошки из мяса и других субпродуктов освобождаются вегетативные формы паразита - эндозоиты и цисты.

Затем как эндозоиты, так и цистозоиты активно внедряются в эпителиальные клетки слизистой оболочки кишечника, где сначала размножаются путем шизогонии, образуя множество мерозоитов.

В дальнейшем мерозоиты внедряются снова в эпителиальные клетки кишечника и размножаются половым путем (гаметогония), в результате чего формируются микро- и макрогаметы.

Последние сливаются и в итоге полового размножения образуются ооцисты - зиготоцисты.

В процессе развития ооцист эпителиальные клетки разрушаются, и ооцисты попадают в просвет тонкой и подвздошной кишок, а затем с фекалиями выделяются во внешнюю среду.

Ооцисты во внешней среде спорулируются, и затем у них внутри формируются по 2 спороцисты, в каждой из которых образуются по 4 спорозоита (становятся инвазионными).

Промежуточные хозяева заражаются, заглатывая ооцисты вместе с кормом и водой.

Далее в их органах и тканях происходит сложный биологический цикл развития спорозоитов путем эндогении (внутреннего почкования) с образованием вегетативных форм - эндозоитов, а также цист с цистозоитами.

Если же дефинитивные хозяева, в частности кошки, заглатывают спорулированные ооцисты, то сначала в их тканях и органах развивается вегетативная форма паразита, а затем в эпителиальных клетках кишечника процесс завершается обычным путем (шизогония и гаметогония) с образованием ооцист (зиготоцист).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.

Протекает остро, подостро и хронически .

При остром течении инкубационный период 2-4 дня.

- Высокая температура (41° и выше).

- Пульс и дыхание учащаются.

- Наблюдается мышечная дрожь.

- Больные отказываются от корма, а иногда и от воды.

- Наблюдают конъюнктивит и гнойнослизистое выделение из носовой полости.

- У поросят - застойная гиперемия кожи.

- У крупного рогатого скота - сильное возбуждение.

- У собак развивается понос, рвота, возможны эпилептиконодобные судороги.

- Многие животные абортируют.

- В конце болезни отмечают парезы и параличи конечностей.

При подостром течении инкубационный период 5-10 дней.

- Температура тела повышается до 40°.

- Больные худеют.

- Аппетит плохой.

- Развиваются поносы, слабость.

- При движении шаткость походки.

- После аборта параличи.

Хроническое течение болезни сопровождается кратковременным подъемом температуры тела, отсутствием аппетита, вялостью и апатичностью, исхуданием.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

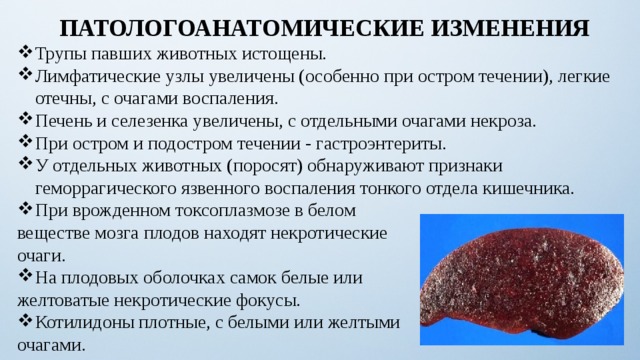

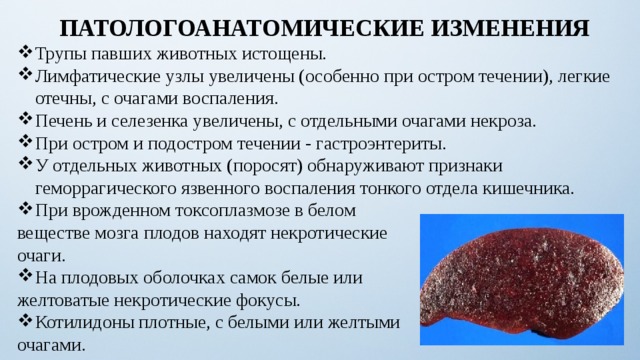

- Трупы павших животных истощены.

- Лимфатические узлы увеличены (особенно при остром течении), легкие отечны, с очагами воспаления.

- Печень и селезенка увеличены, с отдельными очагами некроза.

- При остром и подостром течении - гастроэнтериты.

- У отдельных животных (поросят) обнаруживают признаки геморрагического язвенного воспаления тонкого отдела кишечника.

- При врожденном токсоплазмозе в белом

веществе мозга плодов находят некротические

очаги.

- На плодовых оболочках самок белые или

желтоватые некротические фокусы.

- Котилидоны плотные, с белыми или желтыми

очагами.

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. гельминтоовоскопия по м. Фюлеборна, м. Дарлинга.

3.2.исследование сыворотки крови по РСК.

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ.

- Для лечения кошек применяют химкокцид. Для профилактики дозу уменьшают.

- Можно также применять сульфадимидин.

- Применяют клиндамицин.

- Сульфадиметоксин рекомендуют давать при остром течении

- Одновременно необходимо проводить симптоматическое лечение (сердечные средства, успокаивающие препараты и т.д.).

ПРОФИЛАКТИКА

- Кошкам и собакам не рекомендуется скармливать сырое мясо и мясопродукты.

- Проводят своевременную дератизацию.

- Трупы мышей и крыс утилизируют.

- При подозрении на заболевание или явно

больных животных изолируют и лечат, а фекалии и

рвотные массы уничтожают термическим или химическим путем.

- Абортированные или мертворожденные плоды уничтожают, а помещение дезинвазируют.

- Не допускать скармливание таких плодов

кошкам, собакам и пушпым зверям.

- При убое больных животных на мясо его

разрешают употреблять в пищу только в

проваренном виде.

САРКОЦИСТОЗ ЖИВОТНЫХ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Саркоцистозы ( sarcocystoses ) – протозойная зоонозная болезнь многих видов животных, а также человека, сопровождающаяся поражением мышечной ткани и внутренних органов.

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Возбудителями саркоцистоза являются паразиты, которые относятся к роду Sarcocystis .

У крупного рогатого скота паразитируют S.bovicanis , S.bovifelis и S.bovihominis

У овец – S.ovifelis , S.ovicanis .

У свиней – S.suicanis , S.suifelis , S.suihominis .

В организме дефинитивного хозяина паразиты развиваются с формированием ооцист, уже содержащих при выделении с фекалиями две спороцисты и в каждой – по четыре спорозоита.

В организме крупного рогатого скота, овец и свиней паразиты встречаются в виде цист, исключительно в мышечной ткани. Их часто называют «мишеровыми мешочками».

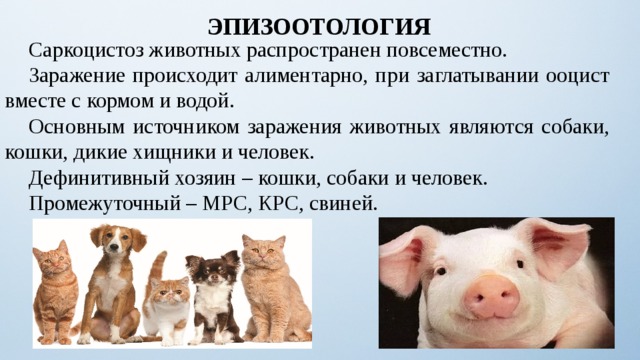

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Саркоцистоз животных распространен повсеместно.

Заражение происходит алиментарно, при заглатывании ооцист вместе с кормом и водой.

Основным источником заражения животных являются собаки, кошки, дикие хищники и человек.

Дефинитивный хозяин – кошки, собаки и человек.

Промежуточный – МРС, КРС, свиней.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЗБУДИТЕЛЯ.

Заражение дефинитивных хозяев происходит при поедании сырого мяса, инвазированного саркоцистами.

В эпителиальных клетках тонких кишок проходят стадии гаметогонии и спорогонии, в результате чего с фекалиями животных выделяются ооцисты, а если их оболочка разрывается — спороцисты. Последние являются инвазионными для промежуточных хозяев.

Препатентный период составляет 9 — 14 суток, патентный — до 1 мес.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

При заражении животного большим количеством спороцист болезнь протекает остро.

Через 1,5-2 недели повышается температура тела, наблюдают угнетение животного. Заражение беременных животных приводит к абортам.

После образования цист болезнь протекает субклинически .

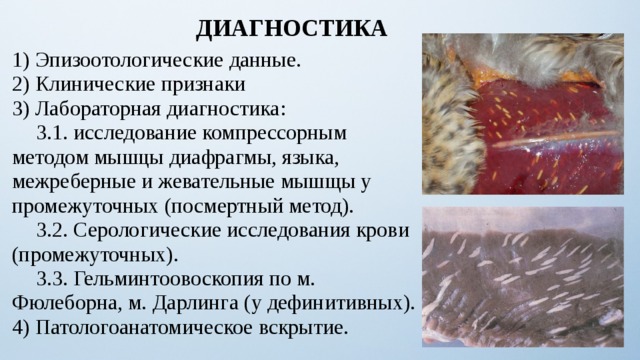

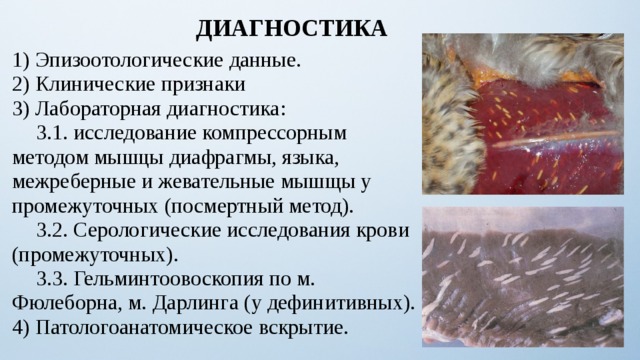

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. исследование компрессорным методом мышцы диафрагмы, языка, межреберные и жевательные мышщы у промежуточных (посмертный метод).

3.2. Серологические исследования крови (промежуточных).

3.3. Гельминтоовоскопия по м. Фюлеборна, м. Дарлинга (у дефинитивных).

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

Сельскохозяйственных животных разработано не достаточно.

Получен положительный эффект при лечении больных телят и овец ампролиумом и химкокцидом.

ПРОФИЛАКТИКА.

- Нельзя содержать плотоядных на территории ферм, летних лагерей, в местах хранения кормов.

- Пораженное саркоцистами мясо нельзя скармливать собакам, кошкам и другим плотоядным в необезвреженном виде.

- Хозяйственно-полезных собак необходимо периодически (ежеквартально) обследовать на кишечный саркоцистоз и больных животных уничтожать.

- На фермах должны быть оборудованы санузлы.

- Не допускать бродяжничества животных в населенных пунктах.

ТРИХОМОНОЗ КРС

Содержание

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомическое вскрытие.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Протозойная болезнь, характеризующаяся у коров абортами ни ранних стадиях стельности (в первые 3—4 мес), вагинитами, метритами, у быков баланопоститами и импотенцией.

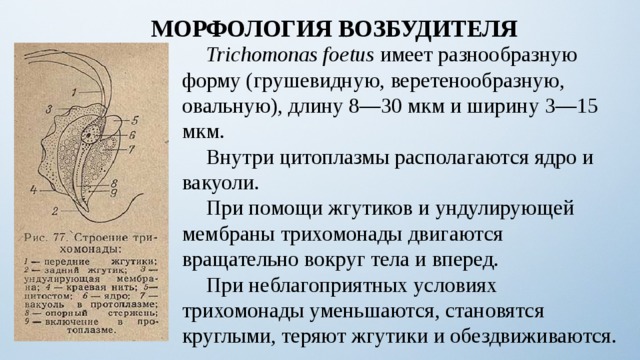

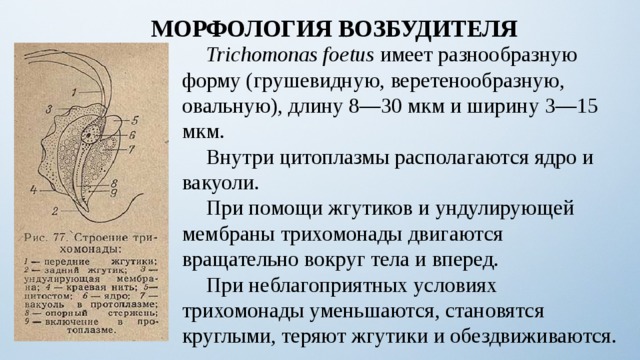

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Trichomonas foetus имеет разнообразную форму (грушевидную, веретенообразную, овальную), длину 8—30 мкм и ширину 3—15 мкм.

Внутри цитоплазмы располагаются ядро и вакуоли.

При помощи жгутиков и ундулирующей мембраны трихомонады двигаются вращательно вокруг тела и вперед.

При неблагоприятных условиях трихомонады уменьшаются, становятся круглыми, теряют жгутики и обездвиживаются.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Болеет скот случного возраста, может также заразиться молодняк.

Источник инвазии — больные животные и паразитоносители (преимущественно быки-производители).

Возбудитель передается механически через предметы ухода за животными (полотенца, щетки) и инструменты для искусственного осеменения.

Особую роль в распространении болезни играет инвазированная сперма, в которой при глубоком замораживании возбудители сохраняются годами.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Трихомонады локализуются в слизистых оболочках половых органов (влагалища, матки, препуция, полового члена), в придаточных половых железах.

Их выявляют также в околоплодных водах, содержимом желудка, полостях тела и разных органах абортированных плодов.

Заражение происходит во время естественного спаривания и искусственного осеменения коров спермой больных быков. Имея свойства к реотаксису, трихомонады двигаются вместе со спермой в половых органах самки. Они размножаются простым делением, а также почкованием и множественным делением. Питаются слизью, бактериями, форменными элементами крови, заглатывая их цитостомом.

В организме животных паразиты живут несколько лет.

Под действием неблагоприятных условий внешней среды они покрываются плотной оболочкой и превращаются в цисты.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.

- Через 1 - 2 дня после случки с больным быком у коровы краснеет и припухает слизистая оболочка преддверия влагалища.

- Животные оглядываются назад.

- Появляется из половых путей слизистое истечение с примесью хлопьев.

- На нижней и боковых стенках влагалища можно вначале заметить мелкую сыпь, а затем плотные узелки величиной с просяное зерно, которые при исследовании рукой ощущаются как резкая шероховатость - «терка» (трихомонозный вагинит).

- Позднее процесс распространяется на матку и ее шейку.

- Коровы абортируют на 1 - 3-м месяце стельности. Иногда мертвый плод и его оболочки задерживаются в матке.

- При пиометре коровы резко снижают удои; часто наблюдаются большие промежутки между течками.

- У быков через 1 - 2 дня после заражения отмечаются сильный отек и болезненность препуция, гнойные выделения из него.

- Слизистая оболочка полового члена усеяна узелками, кроваво-красная.

- Край наружного листка препуция довольно часто покрывается некротическими язвами.

- На исходе второй недели болезнь принимает малозаметное течение, однако быки длительное время могут заражать коров при случке, так как трихомонады проникают в придатки семенников и выделяются вместе со спермиями.

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Заболевание животных трихомонозом не приводит к летальным последствиям.

- Стенка матки утолщена.

- В ней накапливается до 5 — 7 л слизисто-гнойного экссудата.

- Отмечают вестибулит, катарально-гнойный вагинит, цервицит.

- У коров, как правило, выявляют высыпание на слизистой оболочке влагалища («терку»), особенно в области шейки матки.

- Плод и плодовые оболочки отечны.

- Яйцеводы утолщены. Иногда возникает киста яичников.

- У быков — баланопостит.

- На слизистой оболочке полового члена большое количество мелких узелков.

- Воспалительные процессы проявляются также в придатках семенников, семяпроводах и придаточных половых железах.

ДИАГНОСТИКА

1) Эпизоотологические данные.

2) Клинические признаки

3) Лабораторная диагностика:

3.1. посевы на питательную среду;

3.2. соскобы и смывы со слизистой оболочки влагалища или

препуция.

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

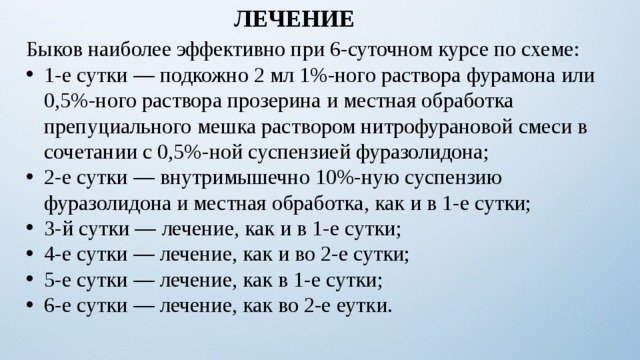

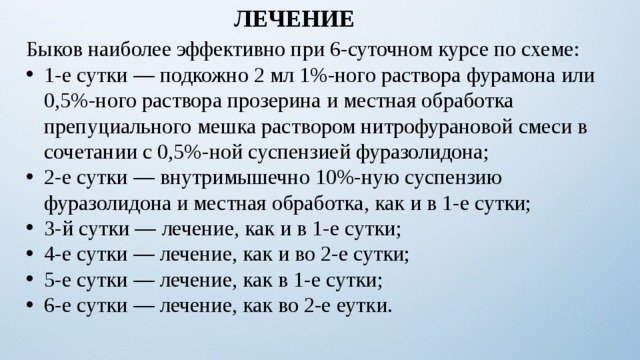

Быков наиболее эффективно при 6-суточном курсе по схеме:

- 1-е сутки — подкожно 2 мл 1%-ного раствора фурамона или 0,5%-ного раствора прозерина и местная обработка препуциального мешка раствором нитрофурановой смеси в сочетании с 0,5%-ной суспензией фуразолидона;

- 2-е сутки — внутримышечно 10%-ную суспензию фуразолидона и местная обработка, как и в 1-е сутки;

- 3-й сутки — лечение, как и в 1-е сутки;

- 4-е сутки — лечение, как и во 2-е сутки;

- 5-е сутки — лечение, как в 1-е сутки;

- 6-е сутки — лечение, как во 2-е еутки.

Лечение бывает действенным при условии обеспечения животных кормами, богатыми витаминами А, В1 и минеральными солями.

При необходимости у коров удаляют желтые тела или кисты яичников.

Стойла и сточные желоба в помещениях для больных животных дезинвазируют 3 - 5% раствором креолина или лизола.

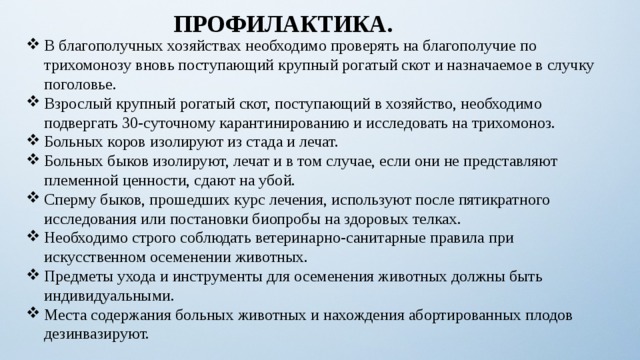

ПРОФИЛАКТИКА.

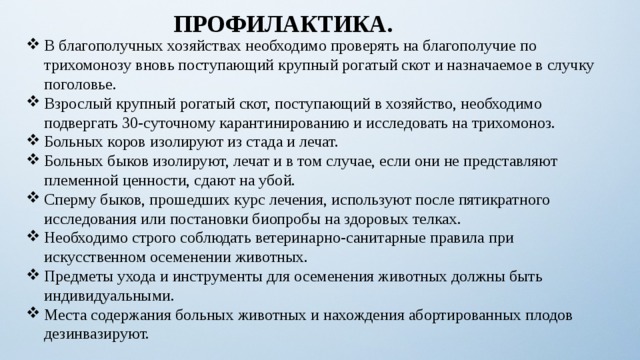

- В благополучных хозяйствах необходимо проверять на благополучие по трихомонозу вновь поступающий крупный рогатый скот и назначаемое в случку поголовье.

- Взрослый крупный рогатый скот, поступающий в хозяйство, необходимо подвергать 30-суточному карантинированию и исследовать на трихомоноз.

- Больных коров изолируют из стада и лечат.

- Больных быков изолируют, лечат и в том случае, если они не представляют племенной ценности, сдают на убой.

- Сперму быков, прошедших курс лечения, используют после пятикратного исследования или постановки биопробы на здоровых телках.

- Необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила при искусственном осеменении животных.

- Предметы ухода и инструменты для осеменения животных должны быть индивидуальными.

- Места содержания больных животных и нахождения абортированных плодов дезинвазируют.

НОЗЕМАТОЗ ПЧЕЛ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Клинические признаки.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

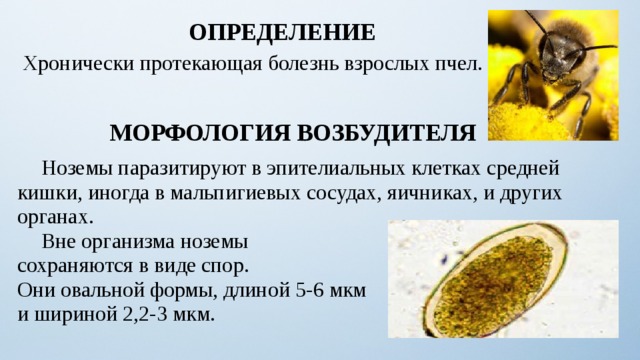

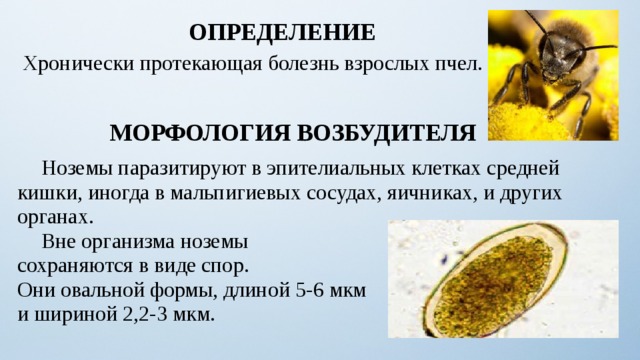

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хронически протекающая болезнь взрослых пчел.

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Ноземы паразитируют в эпителиальных клетках средней кишки, иногда в мальпигиевых сосудах, яичниках, и других органах.

Вне организма ноземы

сохраняются в виде спор.

Они овальной формы, длиной 5-6 мкм

и шириной 2,2-3 мкм.

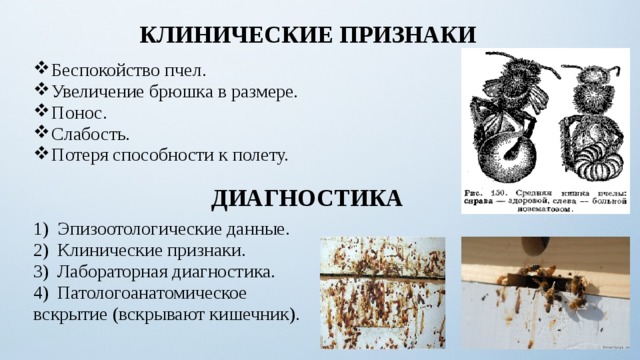

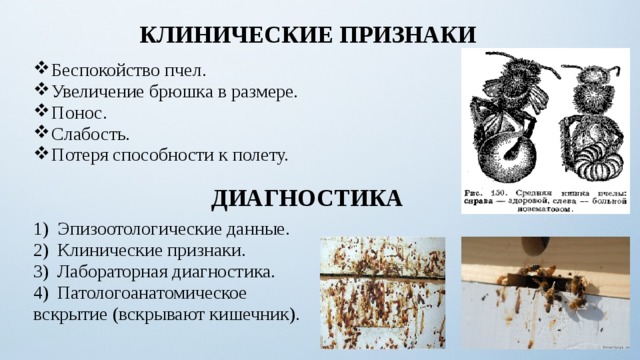

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Беспокойство пчел.

- Увеличение брюшка в размере.

- Понос.

- Слабость.

- Потеря способности к полету.

ДИАГНОСТИКА

- Эпизоотологические данные.

- Клинические признаки.

- Лабораторная диагностика.

- Патологоанатомическое

вскрытие (вскрывают кишечник).

ЛЕЧЕНИЕ

- Используют специальный антибиотик, который дают им в виде растворов.

- Для быстрого лечения заболевания весной применяется Тимол, который вносят в первую подкормку.

- Самыми эффективными являются средства, действующим веществом которых являются фумагиллиновая кислота и ее соли.

- Останавливает развитие нозематоза чеснок — растение, известное своим мощным бактерицидным свойством. Нескольких капель свежего сока смешивают и растворяют в сахарном сиропе, который и скармливают насекомым. Чтобы товарный мед при откачке не имел резкий чесночный запах, лечение чесноком следует прекратить минимум за три недели до начала его выкачки.

ПРОФИЛАКТИКА.

- Содержать на пасеке только здоровые и сильные семьи, поскольку они сами не являются источниками заразы и дольше всех сопротивляются инфекциям.

- Не использовать без предварительной дезинфекции ульи, рамки и другой пчеловодческий инвентарь и оборудование.

- Соблюдать карантинное расстояние между соседними пасеками.

- При приобретении новых пчел, размещать их исключительно в чистые обработанные ульи и оставлять их сначала в стороне от всех остальных.

- Выполнять общие правила содержания, проводить своевременно санитарные мероприятия — чистить при смене ульи и рамки, дезинфицировать их и поддерживать общий здоровый климат на пасеке.

- Создавать оптимальные условия для зимовки пчел, утеплять ульи, обеспечить их вентилируемость.

- Важное значение для предупреждения развития заболевания имеет интенсивное наращивания количества молодых насекомых ранней весной, так как они более устойчивы к нозематозу.

ИХТИОФТЕРИОЗ РЫБ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Диагностика

- Профилактика.

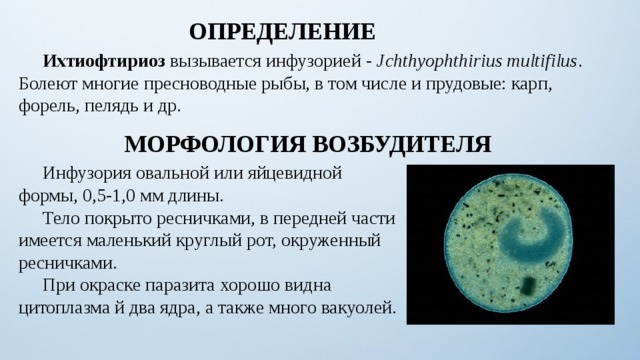

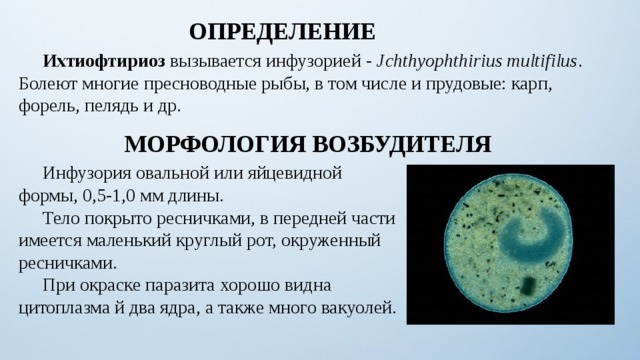

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ихтиофтириоз вызывается инфузорией - Jchthyophthirius multifilus . Болеют многие пресноводные рыбы, в том числе и прудовые: карп, форель, пелядь и др.

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Инфузория овальной или яйцевидной формы, 0,5-1,0 мм длины.

Тело покрыто ресничками, в передней части имеется маленький круглый рот, окруженный ресничками.

При окраске паразита хорошо видна цитоплазма й два ядра, а также много вакуолей.

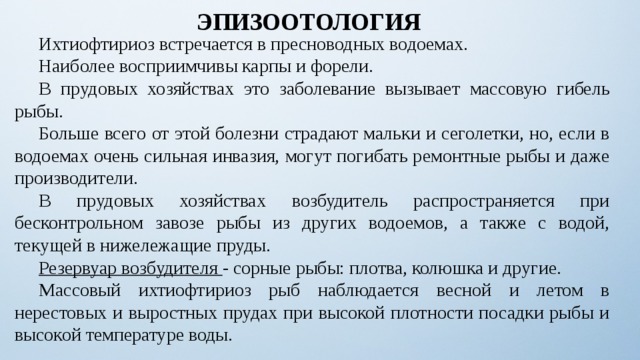

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Ихтиофтириоз встречается в пресноводных водоемах.

Наиболее восприимчивы карпы и форели.

В прудовых хозяйствах это заболевание вызывает массовую гибель рыбы.

Больше всего от этой болезни страдают мальки и сеголетки, но, если в водоемах очень сильная инвазия, могут погибать ремонтные рыбы и даже производители.

В прудовых хозяйствах возбудитель распространяется при бесконтрольном завозе рыбы из других водоемов, а также с водой, текущей в нижележащие пруды.

Резервуар возбудителя - сорные рыбы: плотва, колюшка и другие.

Массовый ихтиофтириоз рыб наблюдается весной и летом в нерестовых и выростных прудах при высокой плотности посадки рыбы и высокой температуре воды.

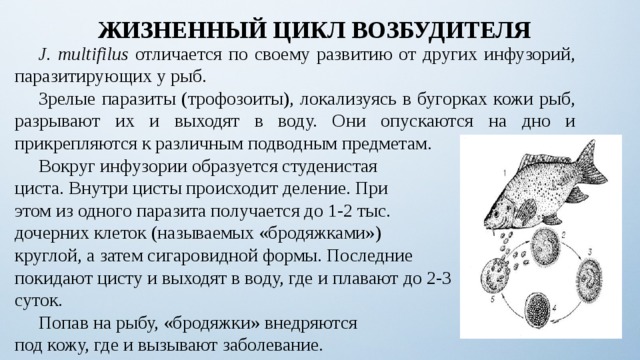

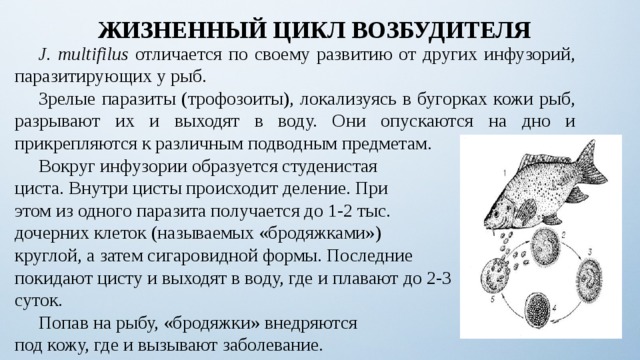

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЗБУДИТЕЛЯ

J. multifilus отличается по своему развитию от других инфузорий, паразитирующих у рыб.

Зрелые паразиты (трофозоиты), локализуясь в бугорках кожи рыб, разрывают их и выходят в воду. Они опускаются на дно и прикрепляются к различным подводным предметам.

Вокруг инфузории образуется студенистая

циста. Внутри цисты происходит деление. При

этом из одного паразита получается до 1-2 тыс.

дочерних клеток (называемых «бродяжками»)

круглой, а затем сигаровидной формы. Последние

покидают цисту и выходят в воду, где и плавают до 2-3

суток.

Попав на рыбу, «бродяжки» внедряются

под кожу, где и вызывают заболевание.

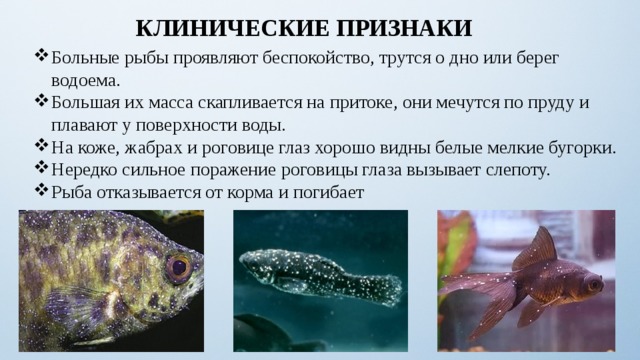

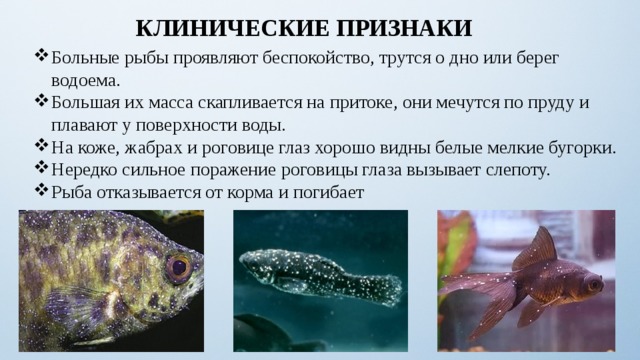

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- Больные рыбы проявляют беспокойство, трутся о дно или берег водоема.

- Большая их масса скапливается на притоке, они мечутся по пруду и плавают у поверхности воды.

- На коже, жабрах и роговице глаз хорошо видны белые мелкие бугорки.

- Нередко сильное поражение роговицы глаза вызывает слепоту.

- Рыба отказывается от корма и погибает

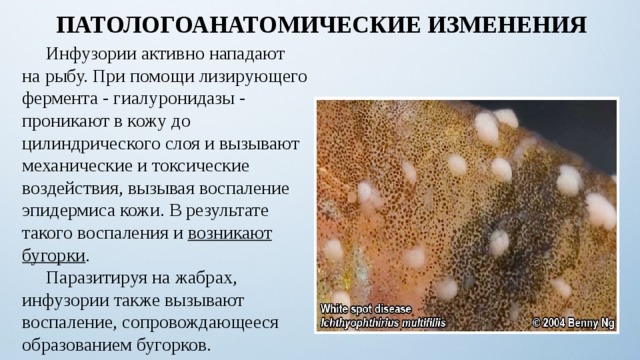

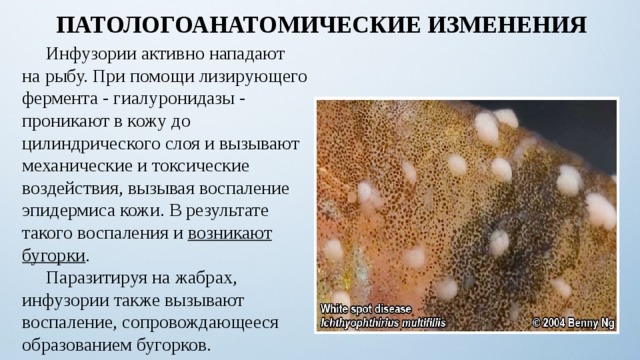

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Инфузории активно нападают на рыбу. При помощи лизирующего фермента - гиалуронидазы - проникают в кожу до цилиндрического слоя и вызывают механические и токсические воздействия, вызывая воспаление эпидермиса кожи. В результате такого воспаления и возникают бугорки .

Паразитируя на жабрах, инфузории также вызывают воспаление, сопровождающееся образованием бугорков.

ДИАГНОСТИКА

- Эпизоотологические данные.

- Клинические признаки.

- Лабораторная диагностика (соскобы слизи с кожи и жабр)

- Патологоанатомическое вскрытие (вскрывают кишечник).

ПРОФИЛАКТИКА.

Лечение не разработано.

- Рекомендуется изолированно содержать производителей и молодь.

- Периодически осушают пруды и дезинфицируют их негашеной известью.

- Не допускают в пруды сорную рыбу.

- В хозяйствах, неблагополучных по ихтиофтириозу, отказываются от естественного нереста карпов в прудах и переходят к заводскому методу получения потомства.

НУТТАЛЛИОЗ ЛОШАДЕЙ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Хилодонеллез - инвазионная болезнь прудовых рыб, характеризующаяся поражением кожного покрова и жаберного аппарата

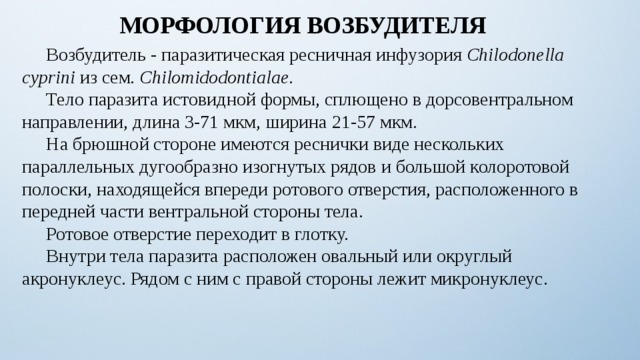

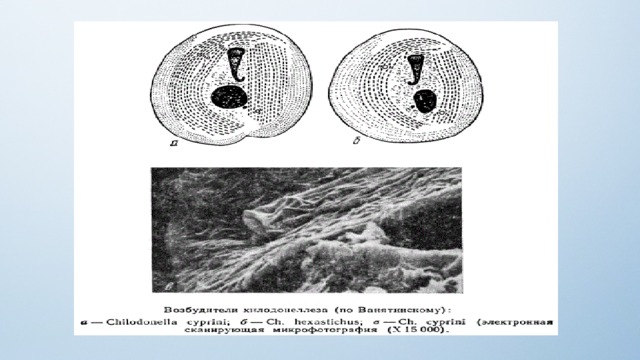

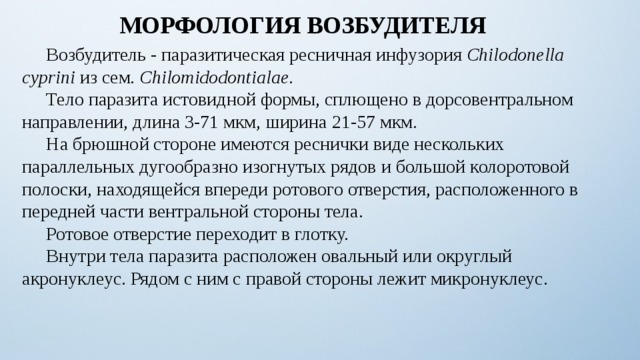

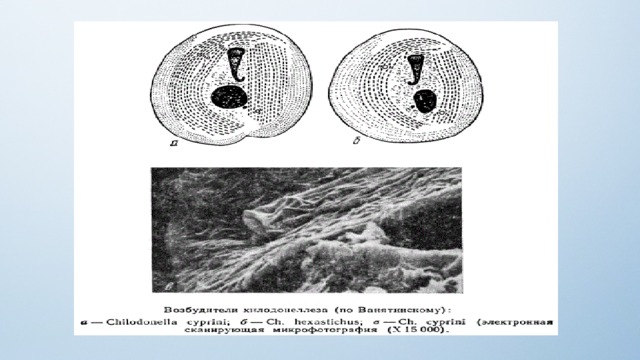

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Возбудитель - паразитическая ресничная инфузория Chilodonella cyprini из сем. Chilomidodontialae .

Тело паразита истовидной формы, сплющено в дорсовентральном направлении, длина 3-71 мкм, ширина 21-57 мкм.

На брюшной стороне имеются реснички виде нескольких параллельных дугообразно изогнутых рядов и большой колоротовой полоски, находящейся впереди ротового отверстия, расположенного в передней части вентральной стороны тела.

Ротовое отверстие переходит в глотку.

Внутри тела паразита расположен овальный или округлый акронуклеус. Рядом с ним с правой стороны лежит микронуклеус.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Появляется главным образом в зимовальных прудах, а также в садках, бассейнах рыбхозов, рыбозаводов и нерестово-выростных хозяйств при скученном содержании рыб.

В естественных водоемах эпизоотии хилодонеллеза не зарегистрированы, но почти все виды пресноводных рыб бассейнов рек могут быть носителями возбудителя болезни и тем самым поддерживать резервуар инвазии в природе.

Как массовую болезнь рыб хилодонеллез регистрируют в рыбоводных хозяйствах многих стран Восточной и Западной Европы, а также на других континентах.

В южных районах болезнь наблюдают редко.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЗБУДИТЕЛЯ

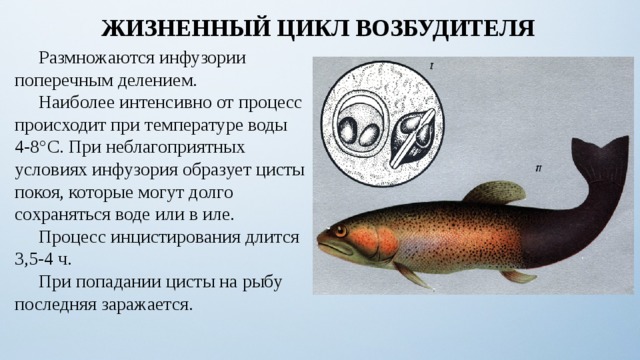

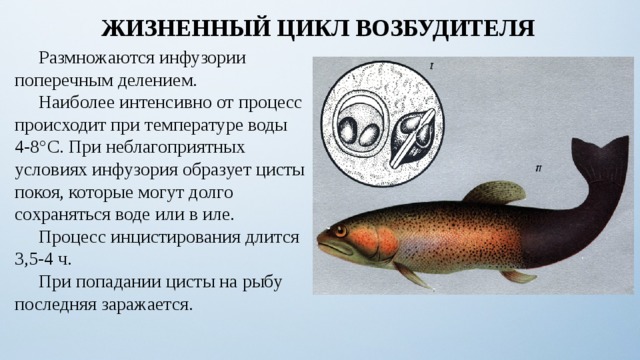

Размножаются инфузории поперечным делением.

Наиболее интенсивно от процесс происходит при температуре воды 4-8°С. При неблагоприятных условиях инфузория образует цисты покоя, которые могут долго сохраняться воде или в иле.

Процесс инцистирования длится 3,5-4 ч.

При попадании цисты на рыбу последняя заражается.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

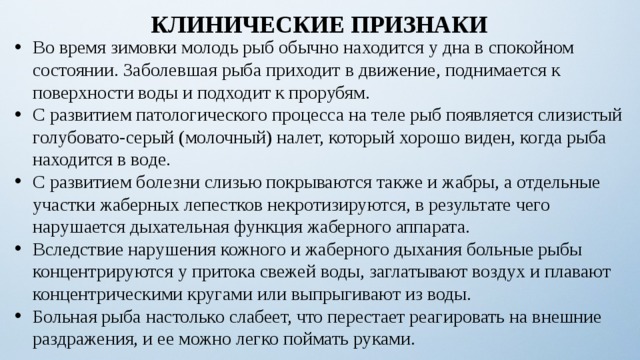

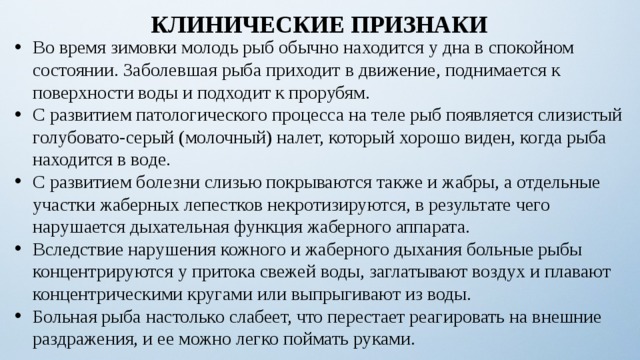

- Во время зимовки молодь рыб обычно находится у дна в спокойном состоянии. Заболевшая рыба приходит в движение, поднимается к поверхности воды и подходит к прорубям.

- С развитием патологического процесса на теле рыб появляется слизистый голубовато-серый (молочный) налет, который хорошо виден, когда рыба находится в воде.

- С развитием болезни слизью покрываются также и жабры, а отдельные участки жаберных лепестков некротизируются, в результате чего нарушается дыхательная функция жаберного аппарата.

- Вследствие нарушения кожного и жаберного дыхания больные рыбы концентрируются у притока свежей воды, заглатывают воздух и плавают концентрическими кругами или выпрыгивают из воды.

- Больная рыба настолько слабеет, что перестает реагировать на внешние раздражения, и ее можно легко поймать руками.

ДИАГНОСТИКА

- Эпизоотологические данные.

- Клинические признаки.

- Лабораторная диагностика (соскобы слизи с кожи и жабр).

ЛЕЧЕНИЕ

- В аквариуме повышают температуру воды до 30-32 °С, одновременно проводят ее аэрацию. Заданный температурный режим поддерживают до тех пор, пока рыбы не начнут активно питаться и не окрепнут.

- Перманганата калия (курс лечения длится 7 суток).

- Сульфат меди (лечение проводят в течение 4 суток).

- Малахит зеленый (строго по методике).

- Бициллин-5.

При любом из указанных методов лечения ежедневно готовят свежие растворы медикаментозных препаратов.

ПРОФИЛАКТИКА

- Создание оптимальных условий содержания.

- Правильное кормление рыб.

- Еедопущению уплотненных посадок, особенно в выростных аквариумах.

- Вновь приобретенных рыб следует выдерживать в карантине и пропускать через антипаразитарные ванны.

- Необходимо не допускать заноса возбудителя болезни из водоемов, где обитает дикая рыба, а также из аквариумов, неблагополучных по данной инвазии.

БАЛАНТИДИОЗ СВИНЕЙ

Содержание

- Определение.

- Морфология возбудителя.

- Эпизоотология.

- Жизненный цикл возбудителя.

- Клинические признаки.

- Патологоанатомическое вскрытие.

- Диагностика

- Лечение.

- Профилактика.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Балантидиоз свиней ( Balantidiosis suis ) – протозойная, или инфузорная, дизентерия свиней- болезнь свиней вызываемая патогенными инфузориями из семейства балантидий, характеризующаяся поражением толстого отдела кишечника и сопровождающаяся изнуряющим кровавым поносом, истощением и падежом свиней.

Балантидиозом

может заболеть человек,

крупный и мелкий рогатый скот

и кролики.

МОРФОЛОГИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ

В организме зараженных свиней обнаруживают вегетативные и инцистированные формы балантидий.

Вегетативным формам балантидий свойственна овальная форма тела, покрытого короткими ресничками, служащими для передвижения и захвата пищи, а также проникновения в слизистую оболочку. Размер тела в среднем составляет 86×43 мкм.

Инцистированные округлые формы балантидий 58- 88 мкм имеют хорошо выраженную оболочку.

Вегетативные формы балантидий мало устойчивы к воздействию факторов внешней среды, а цисты сохраняют жизнеспособность продолжительное время.

Цисты обладают высокой устойчивостью к химическим дезинфекционным средствам, но быстро погибают под влиянием солнечных лучей и высокой температуры.

ЭПИЗООТОЛОГИЯ

Возбудитель локализуется в толстом отделе кишечника, люберкюновых железах и лимфатических узлах свиней.

К балантидиозу восприимчивы молодые животные, в основном поросята – отъемыши, но могут болеть и поросята в конце подсосного периода и взрослые свиньи.

Источником балантидиоза являются: больные и переболевшие свиньи. Взрослые свиньи – латентные носители паразитов — являются главным источником заражения животных.

Возникновению балантидиоза у свиней способствуют нарушения владельцами животных санитарно-гигиенических условий содержания и кормления: содержание свиней в сырых, грязных помещениях, неполноценное и не сбалансированное кормление, ранний отъем молодняка.

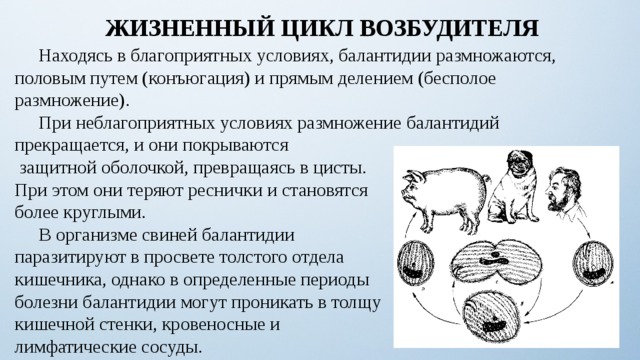

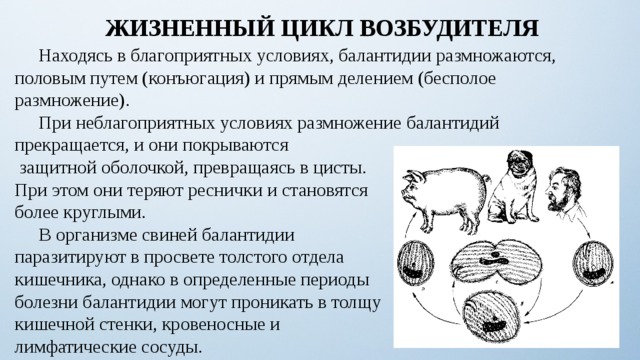

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ВОЗБУДИТЕЛЯ

Находясь в благоприятных условиях, балантидии размножаются, половым путем (конъюгация) и прямым делением (бесполое размножение).

При неблагоприятных условиях размножение балантидий прекращается, и они покрываются

защитной оболочкой, превращаясь в цисты.

При этом они теряют реснички и становятся

более круглыми.

В организме свиней балантидии

паразитируют в просвете толстого отдела

кишечника, однако в определенные периоды

болезни балантидии могут проникать в толщу

кишечной стенки, кровеносные и

лимфатические сосуды.

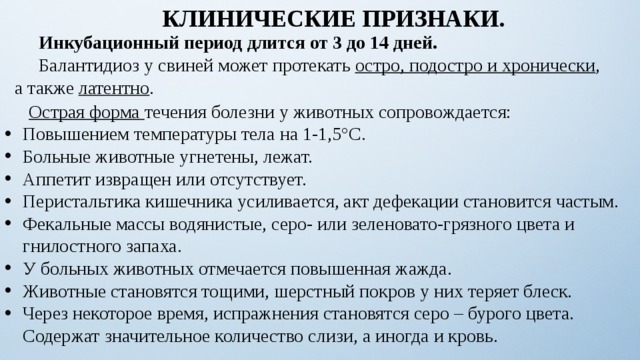

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ.

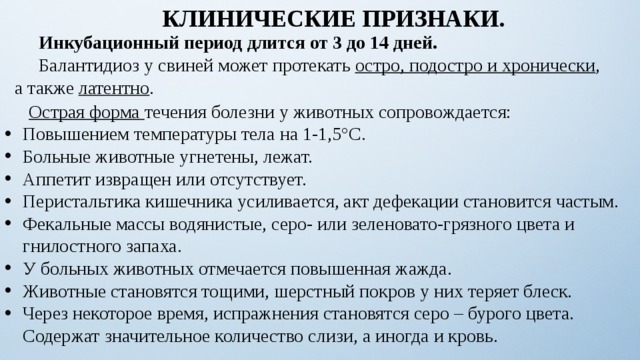

Инкубационный период длится от 3 до 14 дней.

Балантидиоз у свиней может протекать остро, подостро и хронически , а также латентно .

Острая форма течения болезни у животных сопровождается:

- Повышением температуры тела на 1-1,5°С.

- Больные животные угнетены, лежат.

- Аппетит извращен или отсутствует.

- Перистальтика кишечника усиливается, акт дефекации становится частым.

- Фекальные массы водянистые, серо- или зеленовато-грязного цвета и гнилостного запаха.

- У больных животных отмечается повышенная жажда.

- Животные становятся тощими, шерстный покров у них теряет блеск.

- Через некоторое время, испражнения становятся серо – бурого цвета. Содержат значительное количество слизи, а иногда и кровь.

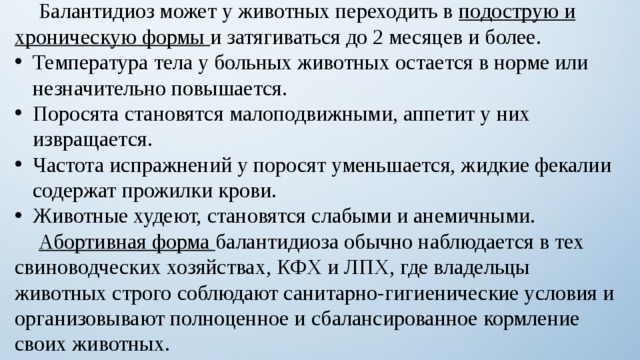

Балантидиоз может у животных переходить в подострую и хроническую формы и затягиваться до 2 месяцев и более.

- Температура тела у больных животных остается в норме или незначительно повышается.

- Поросята становятся малоподвижными, аппетит у них извращается.

- Частота испражнений у поросят уменьшается, жидкие фекалии содержат прожилки крови.

- Животные худеют, становятся слабыми и анемичными.

Абортивная форма балантидиоза обычно наблюдается в тех свиноводческих хозяйствах, КФХ и ЛПХ, где владельцы животных строго соблюдают санитарно-гигиенические условия и организовывают полноценное и сбалансированное кормление своих животных.

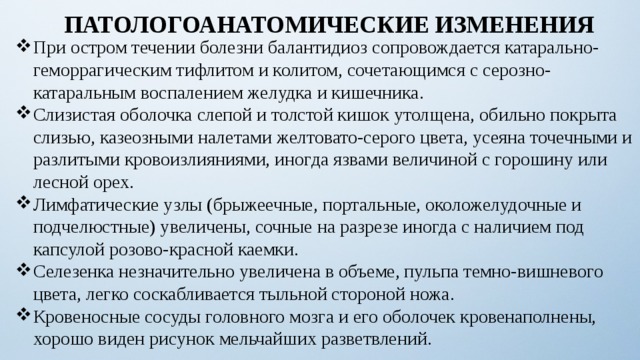

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

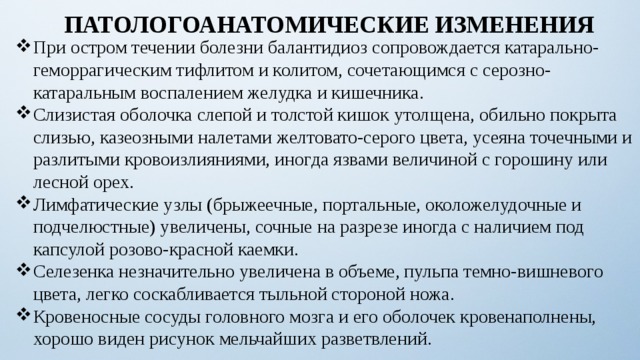

- При остром течении болезни балантидиоз сопровождается катарально-геморрагическим тифлитом и колитом, сочетающимся с серозно-катаральным воспалением желудка и кишечника.

- Слизистая оболочка слепой и толстой кишок утолщена, обильно покрыта слизью, казеозными налетами желтовато-серого цвета, усеяна точечными и разлитыми кровоизлияниями, иногда язвами величиной с горошину или лесной орех.

- Лимфатические узлы (брыжеечные, портальные, околожелудочные и подчелюстные) увеличены, сочные на разрезе иногда с наличием под капсулой розово-красной каемки.

- Селезенка незначительно увеличена в объеме, пульпа темно-вишневого цвета, легко соскабливается тыльной стороной ножа.

- Кровеносные сосуды головного мозга и его оболочек кровенаполнены, хорошо виден рисунок мельчайших разветвлений.

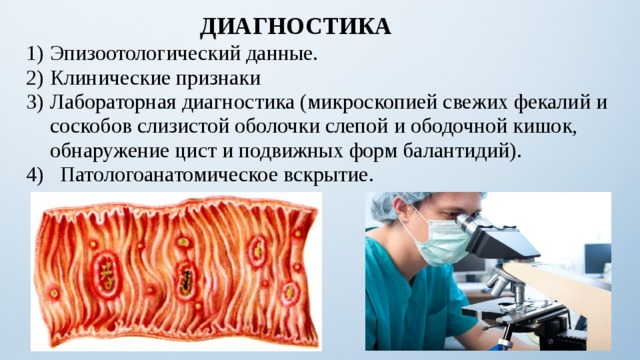

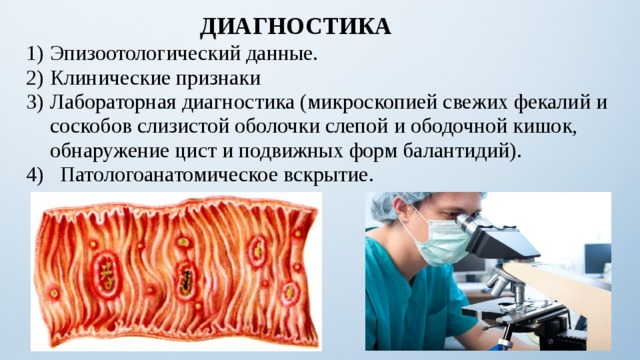

ДИАГНОСТИКА

- Эпизоотологический данные.

- Клинические признаки

- Лабораторная диагностика (микроскопией свежих фекалий и соскобов слизистой оболочки слепой и ободочной кишок, обнаружение цист и подвижных форм балантидий).

4) Патологоанатомическое вскрытие.

ЛЕЧЕНИЕ

- С лечебной целью в течение 3 дней применяют осарсол.

- Рекомендуется применять ятрен 2 раза в день в дозе 0,05 г/кг массы в течение 3 дней.

- Эти препараты применяют комбинированно в течение 6 дней: 3 дня – осарсол, затем – ятрен.

- Эффективно применение фурозолидона в течение 5-6 дней.

- Трихопол (тетранидазол) применяют индивидуально поросятам 2 раза в день в течение 3 дней.

- Фармазин дают с кормом в течение 3 дней подряд.

- Нифулин скармливают групповым методом 2 раза в сутки в дозе 5кг на 1 тонну корма в течение 7 суток.

- Йодинол задают внутрь 2 раза в сутки в течение 7-10 дней подряд: поросятам до 4- месячного возраста 3-15мл, старше 4 месяца 20-25мл на один прием.

Во время лечения владельцы животных должны улучшить кормление, в рацион вводят легкопереваримые корма, добавляют молочные корма.

ПРОФИЛАКТИКА

В целях профилактики заболевания свиней балантидиозом владельцы животных должны строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания и кормления, соблюдать нормы размещения поголовья в станках, обеспечивать комплектование свиноферм здоровым свинопоголовьем из благополучных по балантидиозу свиней хозяйств.

Всех вновь поступающих в хозяйство животных необходимо в течение 30 дней содержать в карантине.

В существующих противопаразитарных мероприятиях нужно предусмотреть исследование животных на наличие балантидий в следующие сроки: подсосных поросят перед отъемом, поросят отъемышей один раз в 3-4 недели до опороса, хряков не менее двух раз в год.

В случае выявления балантидионосителей животным назначают один из вышеуказанных выше препаратов с профилактической целью.