ЕГЭ 2017 Задание 17

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения

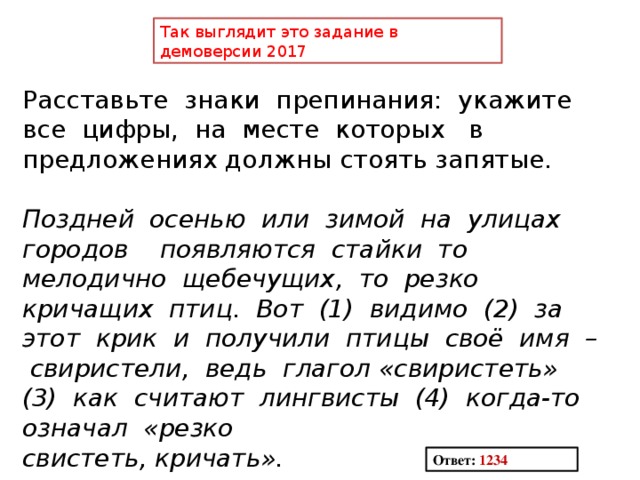

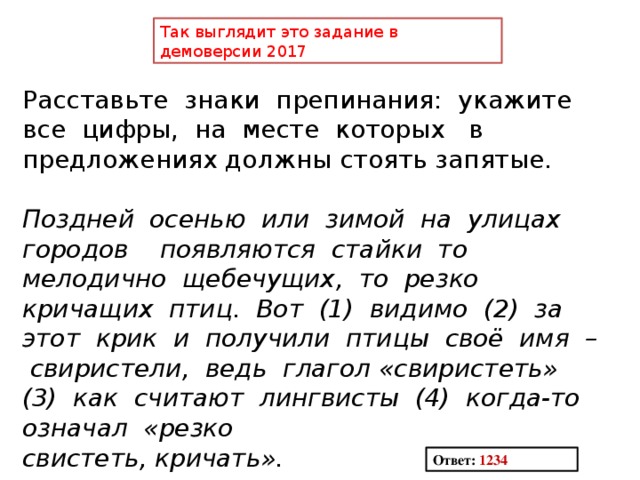

Так выглядит это задание в демоверсии 2017

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Поздней осенью или зимой на улицах городов появляются стайки то мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (1) видимо (2) за

этот крик и получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол «свиристеть» (3) как считают лингвисты (4) когда-то означал «резко

свистеть, кричать».

Ответ: 1234

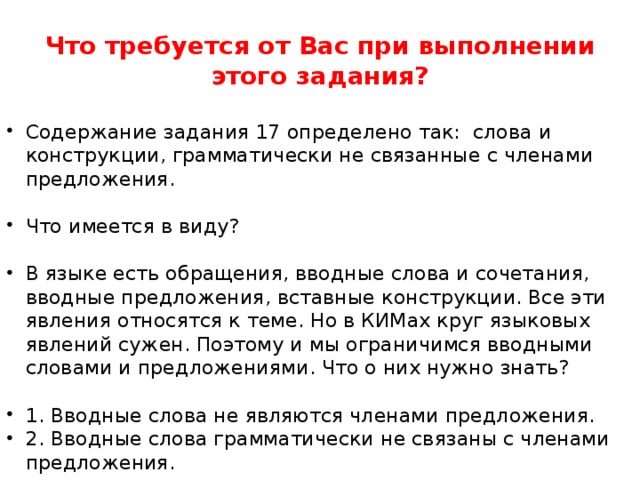

Что требуется от Вас при выполнении этого задания?

- Содержание задания 17 определено так: слова и конструкции, грамматически не связанные с членами предложения.

- В языке есть обращения, вводные слова и сочетания, вводные предложения, вставные конструкции. Все эти явления относятся к теме. Но в КИМах круг языковых явлений сужен. Поэтому и мы ограничимся вводными словами и предложениями. Что о них нужно знать?

- 1. Вводные слова не являются членами предложения.

- 2. Вводные слова грамматически не связаны с членами предложения.

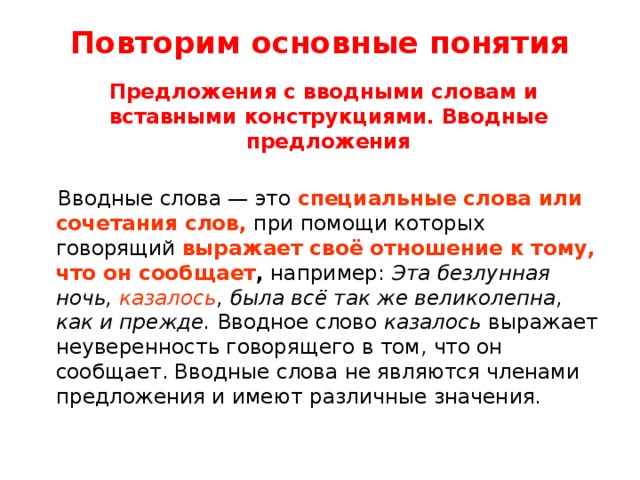

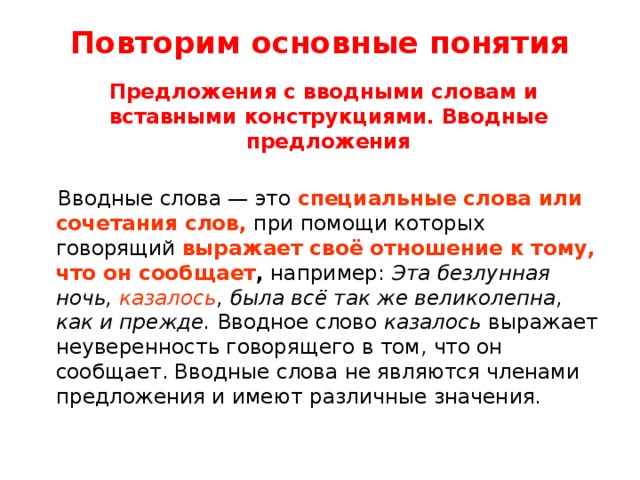

Повторим основные понятия

Предложения с вводными словам и вставными конструкциями. Вводные предложения

Вводные слова — это специальные слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает своё отношение к тому, что он сообщает , например: Эта безлунная ночь, казалось , была всё так же великолепна, как и прежде. Вводное слово казалось выражает неуверенность говорящего в том, что он сообщает. Вводные слова не являются членами предложения и имеют различные значения.

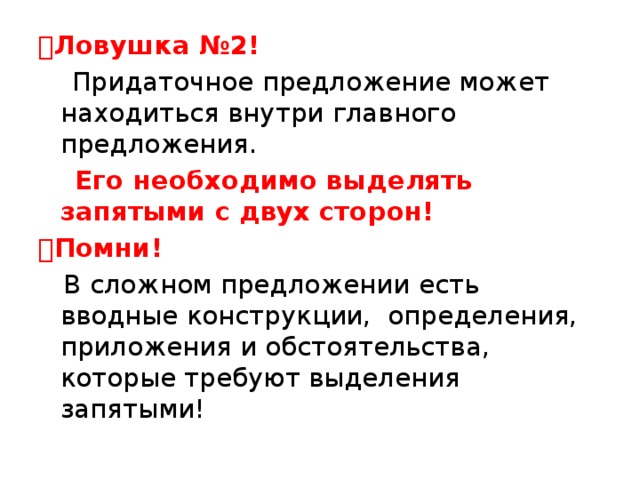

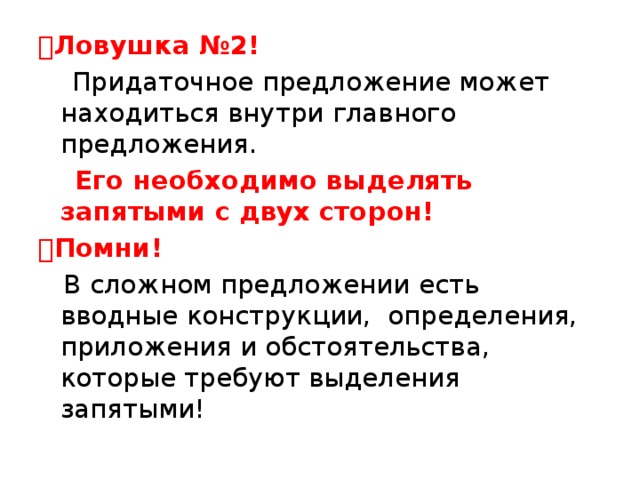

Ловушка №2!

Придаточное предложение может находиться внутри главного предложения.

Его необходимо выделять запятыми с двух сторон!

Помни!

В сложном предложении есть вводные конструкции, определения, приложения и обстоятельства, которые требуют выделения запятыми!

Значения

Примеры

Различная степень уверенности:

а) большая степень уверенности (конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, действительно и др.);

Горный воздух, без всякого сомнения, действует благотворно на здоровье человека. (И. Тургенев)

Возможно, я отношусь к языку с преувеличенной строгостью, благоговением.

б) меньшая степень уверенности, предположение (кажется, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй и др.).

(К. Паустовский)

2. Различные чувства (к счастью, общей радости, к несчастью, к сожалению, к удивлению и др.).

3. Источник сообщения (кому принадлежат сообщение) (по сообщению (кого-либо), по словам (кого-либо), по мнению (кого-либо).

К несчастью, частые и сильные дожди мешали успешному ходу путешествия.

(Н. Пржевальский)

4. Порядок мыслей и их связь первых, во-вторых, в-третьих, наконец и др.; следовательно, значит, итак, напротив, наоборот, например и др.)

5. Замечания о способах оформления мыслей (одним словом, иначе говоря, лучше сказать).

По мнению врача, больного выпишут из больницы через неделю.

Во-первых, я плохо знал эту местность, к, одно желание пользы заставило \меня напечатать отрывки из журнала. (М. Лермонтов)

Одним словом, в школе стало в тысячу \раз интереснее. (В. Каверин) |

Эти значения выражаются не только вводными словами, но и вводными предложениями: А любители соловьиного пения (их было всегда много на Руси) с нетерпением ждали времени, когда у берёзки «развернётся лист». (Ю. Дмитриев)

Вводные слова и вводные предложения при произнесении выделяются интонацией (паузами и сравнительно быстрым произнесением), а на письме запятыми, например: Ты, сказывают, петь великий мастерище. (И. Крылов); Книги Пришвина , говоря его же словами, — это бесконечная радость постоянных открытий. (Пауст.); Вечор, ты помнишь, вьюга злилась. (А. Пушкин); Моя душа , я помню, с детских лет чудесного искала. (М. Лермонтов)

Вставные конструкции , выражающие дополнительные замечания или пояснения, выделяются скобками или, реже, тире, например: Когда мы вошли в избу, девки — их было человек десять — распевая какую-то бесконечную песню, чинно сидели вокруг стола. (А. Эртель.); Сестра — имени её я, право, не знаю — с раннего утра принималась за хозяйство. (А. Эртель); К обеду он приходил обыкновенно нагруженный новостями (преимущественно политического свойства), которые и сообщал сестре. (А. Эртель).

При расстановке знаков препинания в предложениях с вводными словами могут встретиться трудности.

- Первая трудность заключается в том, что среди вводных слов и сочетаний очень мало таких, которые употребляются только как вводные и, следовательно, всегда обособляются (напр., во-первых, по-моему, с позволения сказать). В большинстве случаев одни и те же слова могут употребляться как в роли вводных, так и в роли членов предложения (как правило, сказуемых или обстоятельств) или служебных слов (союзов, частиц). Различия между ними проявляются в контексте.

!!!Одни и те же слова могут употребляться то в качестве вводных (стало быть, не членов предложения), то в качестве членов предложения (чаще всего сказуемых или обстоятельств). Ср.:

Вы, верно, переведены сюда из России? (Лермонтов). -Вы верно перевели этот отрывок?

Цех, возможно, уже реорганизован. -Цех возможно реорганизовать . Синтаксическая роль подобных слов обусловлена контекстом, и прояснить ее можно путем изъятия этих слов из состава предложения: в первом случае (без вводного слова) структура предложения сохраняется (Цех уже реорганизован), в другом (без члена предложения) - чаще всего распадается (Цех... реорганизовать, без интонации побуждения).

Однако в некоторых случаях предложения двузначны, и указанный прием проверки не дает нужных результатов: структура предложения сохраняется как при изъятии вводного слова, так и при изъятии члена предложения. Ср.:

Прежде всего нужно говорить именно об этом («сначала»). - Прежде всего, нужно ли говорить именно об этом? (указывается связь мыслей).

Он безусловно прав (обстоятельственное слово; указывается степень его правоты). - Он, безусловно, прав (вводное слово; указывается на уверенность в его правоте).

Ваши рассуждения естественно подводят нас к правильному решению («естественным образом»). - Ваши рассуждения, естественно, подводят нас к правильному решению («разумеется»).

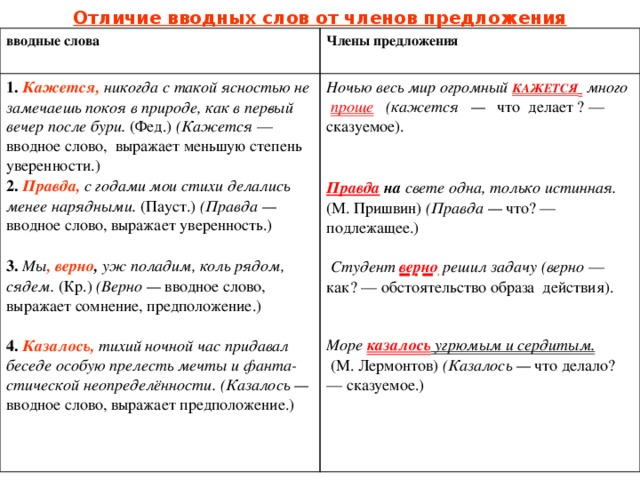

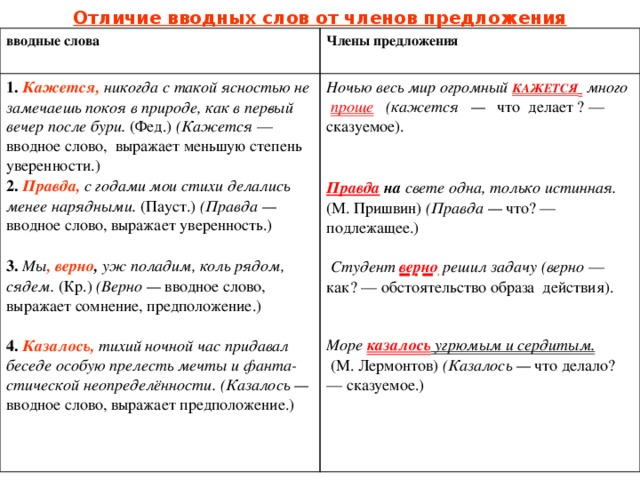

Отличие вводных слов от членов предложения

вводные слова

Члены предложения

1. Кажется, никогда с такой ясностью не замечаешь покоя в природе, как в первый вечер после бури. (Фед.) (Кажется — вводное слово, выражает меньшую степень уверенности.)

Ночью весь мир огромный кажется много проще (кажется — что делает ? — сказуемое).

2. Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. (Пауст.) (Правда — вводное слово, выражает уверенность.)

3. Мы , верно , уж поладим, коль рядом, сядем. (Кр.) (Верно — вводное слово, выражает сомнение, предположение.)

Правда на свете одна, только истинная. (М. Пришвин) (Правда — что? — подлежащее.)

4. Казалось, тихий ночной час придавал беседе особую прелесть мечты и фантастической неопределённости. (Казалось — вводное слово, выражает предположение.)

Студент верно решил задачу (верно — как? — обстоятельство образа действия).

Море казалось угрюмым и сердитым.

(М. Лермонтов) (Казалось — что делало? — сказуемое.)

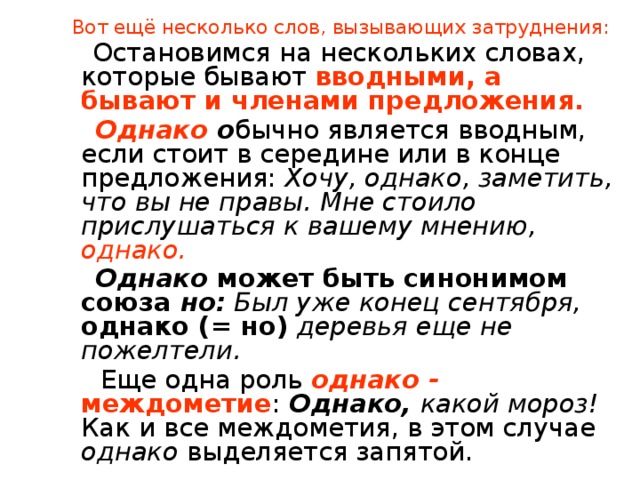

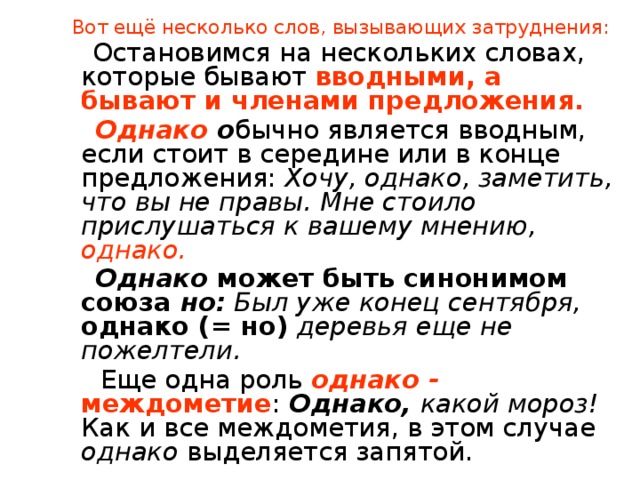

Вот ещё несколько слов, вызывающих затруднения:

Остановимся на нескольких словах, которые бывают вводными, а бывают и членами предложения.

Однако о бычно является вводным, если стоит в середине или в конце предложения: Хочу, однако, заметить, что вы не правы. Мне стоило прислушаться к вашему мнению, однако.

Однако может быть синонимом союза но: Был уже конец сентября, однако (= но) деревья еще не пожелтели.

Еще одна роль однако - междометие : Однако, какой мороз! Как и все междометия, в этом случае однако выделяется запятой.

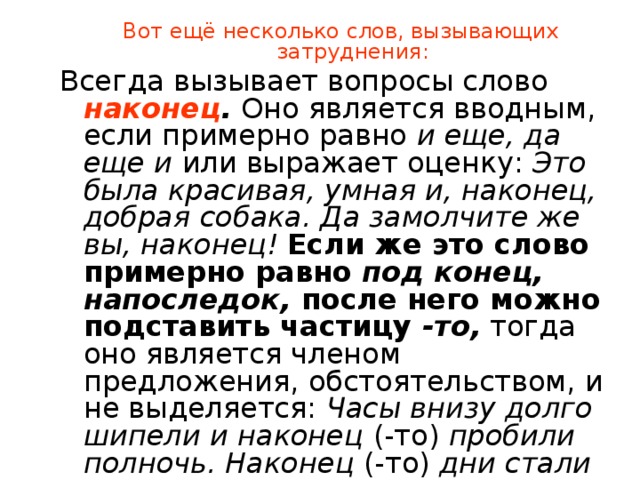

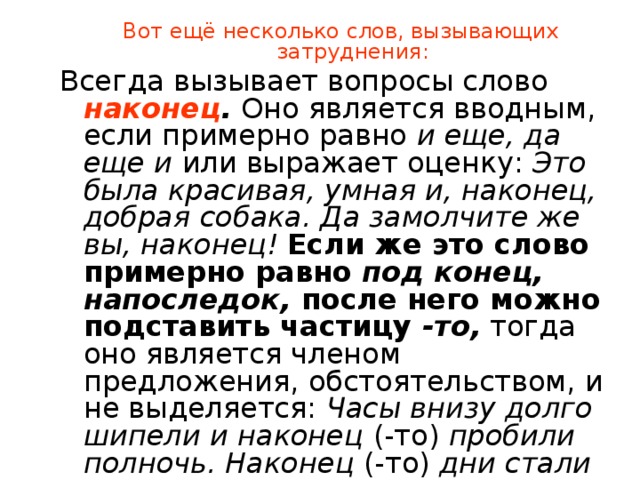

Вот ещё несколько слов, вызывающих затруднения:

Всегда вызывает вопросы слово наконец . Оно является вводным, если примерно равно и еще, да еще и или выражает оценку: Это была красивая, умная и, наконец, добрая собака. Да замолчите же вы, наконец! Если же это слово примерно равно под конец, напоследок, после него можно подставить частицу -то, тогда оно является членом предложения, обстоятельством, и не выделяется: Часы внизу долго шипели и наконец (-то) пробили полночь. Наконец (-то) дни стали длиннее.

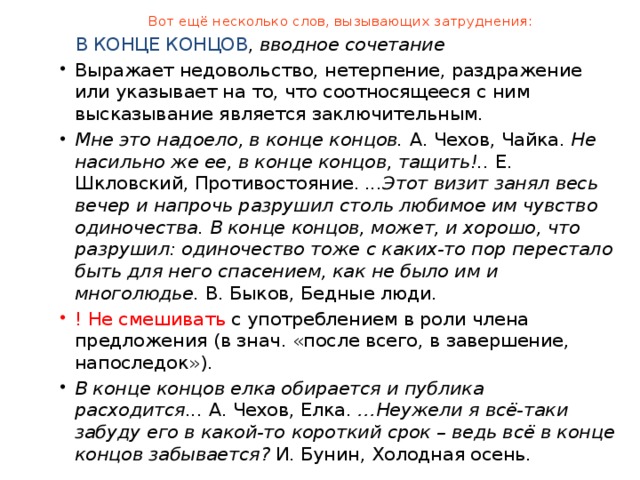

Вот ещё несколько слов, вызывающих затруднения:

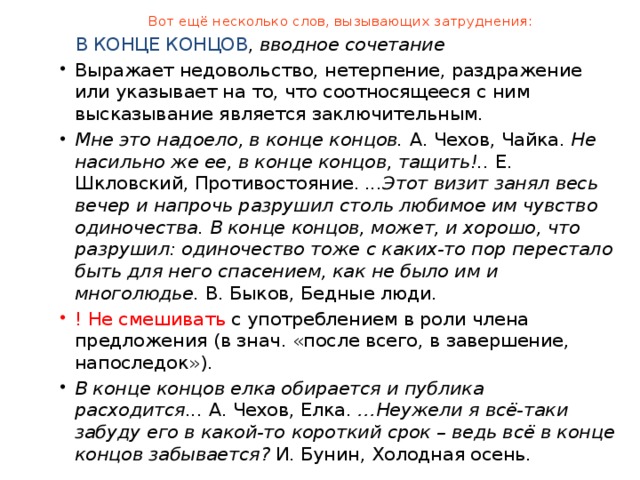

В КОНЦЕ КОНЦОВ , вводное сочетание

- Выражает недовольство, нетерпение, раздражение или указывает на то, что соотносящееся с ним высказывание является заключительным.

- Мне это надоело, в конце концов. А. Чехов, Чайка. Не насильно же ее, в конце концов, тащить!.. Е. Шкловский, Противостояние. ...Этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил столь любимое им чувство одиночества. В конце концов, может, и хорошо, что разрушил: одиночество тоже с каких-то пор перестало быть для него спасением, как не было им и многолюдье. В. Быков, Бедные люди.

- ! Не смешивать с употреблением в роли члена предложения (в знач. «после всего, в завершение, напоследок»).

- В конце концов елка обирается и публика расходится... А. Чехов, Елка. …Неужели я всё-таки забуду его в какой-то короткий срок – ведь всё в конце концов забывается? И. Бунин, Холодная осень.

Слово конечно, употребляемое, как правило, в роли вводного, может выступать в функции частицы и запятыми не выделяться, например: Конечно же все кончится благополучно! Я конечно б встретил вас, если бы точно знал час вашего приезда.

Слово значит я вляется вводным, если оно синонимично словам следовательно , стало быть, например: Солнечные пятна были на полу, потом перешли на прилавок, на стену и совсем исчезли; значит, солнце уже склонилось за полдень (Чехов). Если же слово значит близко по смыслу к «означает», то оно или не выделяется никакими знаками, например: Человек значит неизмеримо больше, чем принято думать о нем... (Горький), или же, в положении между подлежащим и сказуемым, выраженными неопределенной формой глагола, требует постановки перед собой тире, например: Бороться - значит победить .

Слово вообще является вводным, если оно употреблено в значении «вообще говоря», например: Подобные статьи, вообще, представляют интерес, но конкретно эта вряд ли подойдет для нашего журнала.

В других значениях слово вообще вводным не является, например: Разжигать костры он вообще запрещал... (Казакевич) (в значении «всегда», «совсем», «при всех условиях»); ...Он вообще смотрел чудаком (Тургенев) (в значении «во всех отношениях»); Вообще здесь мне нравится, и комнату эту я сниму (в значении «в общем», «в целом»).

- Сочетание главным образом является вводным в значении «самое главное», например: Статью нужно исправить и, главным образом, дополнить свежим материалом. В значении же «преимущественно», «в основном», «больше всего» указанное сочетание не является вводным, например: Он добился успеха главным образом благодаря своему трудолюбию; Мне нравится в нем главным образом его искренность.

- Сочетание во всяком случае является вводным, если имеет ограничительно-оценочное значение, например: Я, во всяком случае, этого не утверждал. В значении же «при любых обстоятельствах» это сочетание вводным не является, например: ...Во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца (Пушкин).

- Сочетание в свою очередь не выделяется запятыми, если оно употреблено в значении, близком к прямому, или в значении «со своей стороны», например: - А вы? - спросил он у шофера в свою очередь (т.е. когда наступила его очередь). В переносном значении указанное сочетание обычно выделяется, например: Различаются суффиксы существительных увеличительные и уменьшительные, в группе последних, в свою очередь, выделяются суффиксы уменьшительно-ласкательные.

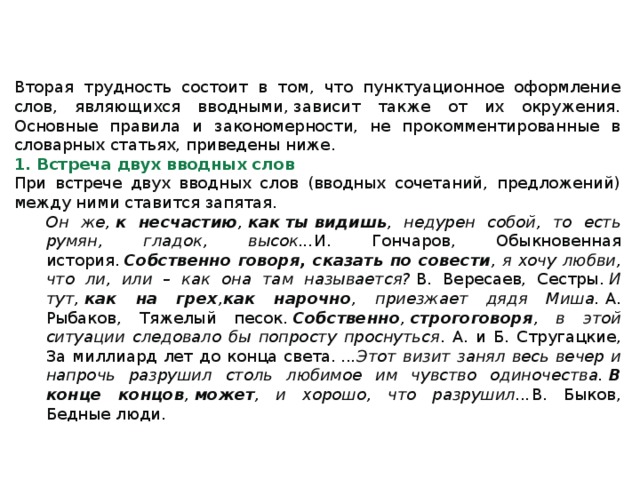

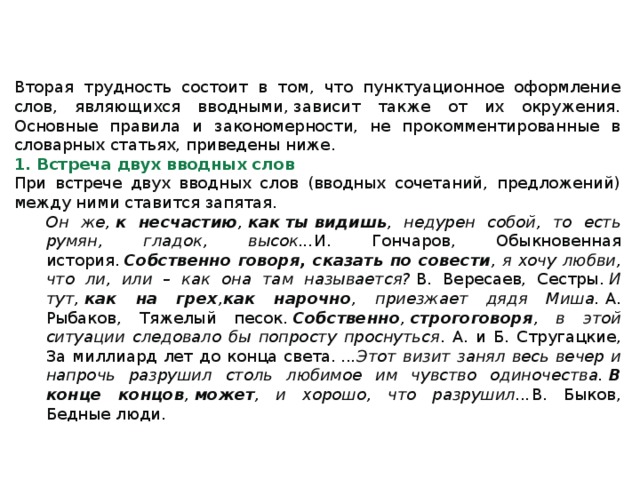

Вторая трудность состоит в том, что пунктуационное оформление слов, являющихся вводными, зависит также от их окружения. Основные правила и закономерности, не прокомментированные в словарных статьях, приведены ниже.

1. Встреча двух вводных слов

При встрече двух вводных слов (вводных сочетаний, предложений) между ними ставится запятая.

Он же, к несчастию , как ты видишь , недурен собой, то есть румян, гладок, высок... И. Гончаров, Обыкновенная история. Собственно говоря, сказать по совести , я хочу любви, что ли, или – как она там называется? В. Вересаев, Сестры. И тут, как на грех , как нарочно , приезжает дядя Миша. А. Рыбаков, Тяжелый песок. Собственно , строгоговоря , в этой ситуации следовало бы попросту проснуться . А. и Б. Стругацкие, За миллиард лет до конца света. ...Этот визит занял весь вечер и напрочь разрушил столь любимое им чувство одиночества. В конце концов , может , и хорошо, что разрушил... В. Быков, Бедные люди.

2. Вводное слово и обособленный оборот

Вводное слово или сочетание может стоять в начале или в конце обособленного члена предложения, а также находиться внутри его. Знаки препинания в этих случаях ставятся следующим образом:

А) Если вводное слово стоит в начале обособленного оборота – запятые ставятся перед вводным словом и после всего обособленного оборота. После вводного слова запятая не ставится (иначе говоря, запятая, которая должна была «закрывать» вводное слово, переносится в конец обособленного оборота).

Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочемпоказывающих большие дарования ... Н. Гоголь, Невский проспект. ...Вера Николаевна испытывала перед своим повелителем – в общем-то, совсем не похожим на Ивана Грозного – влюбленный трепет, может быть даже преклонение верноподданной . В. Катаев, Трава забвенья. Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках . К. Паустовский, Золотая роза. ...Относительно золота, которое добывал Калиостро без всяких трудов из всех других металлов, например из меди , прикосновением рук превращая их в золото, Строганов тоже был невысокого мнения. Ю. Тынянов, Гражданин Очер.

Б) Если вводное слово находится внутри обособленного оборота – оно выделяется запятыми с двух сторон , при этом знаки в начале и в конце обособленного оборота сохраняются.

Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навеянными взволновавшим его письмом Аниканова , Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Э. Казакевич, Звезда. Это мое сочинение – или, вернее, лекция – не имеет ни определенной формы, ни хронологической структуры, которую я не признаю... В. Катаев, Алмазный мой венец.

В) Если вводное слово стоит в конце обособленного оборота – запятые ставятся перед обособленным оборотом и после него. Перед вводным словом запятая не ставится .

А вместо пятнышка впереди обозначилась еще одна дорога, то есть не то чтобы дорога, царапина земная, бороздка скорее . В. Астафьев, Так хочется жить. На праздники мы решили куда-нибудь съездить, в Киев например .

Примечание 1 . Если оборот заключен в скобки, то стоящее в его начале или конце вводное слово отделяется запятой по общему правилу: Был он казахом с почти русской фамилией и русским (кажется, начальным) образованием . Ю. Домбровский, Хранитель древностей. Двое живы (покуда их вексель продлен), // третий (лишний, наверно) в раю погребен... Б. Окуджава, Черный ворон сквозь белое облако глянет… Одно время я даже имел слабость (или смелость, может быть) прикидывать в уме, как бы я за это взялся, если бы да кабы... В. Набоков, Дар.

Примечание 2 . Вводные слова, стоящие перед оборотами, которые начинаются союзами «как» и «чтобы», выделяются запятыми по общему правилу: Прожитый день показался ей бессмысленным, в сущности, как и вся жизнь. Он на мгновение задумался, вероятно, чтобы подобрать нужные слова.

Примечание 3. В некоторых источниках указывается, что вводные слова вернее, точнее, придающие высказыванию уточняющий характер, выделяются запятыми, при этом следующие за ними члены предложения не обособляются. Такое пунктуационное оформление, действительно, возможно: Но тебе, мальчик, вернее , твоему имени я кое-чем обязан . Л. Кассиль, Будьте готовы, Ваше высочество! А перед Таниной дверью, вернее , этажом ниже толпилась очередь поздравителей. С. Соловейчик, Ватага «Семь ветров». Переворачиваюсь с боку на бок, вернее , с живота на спину и думаю… О чём? Да всё о том же… В. Некрасов, Взгляд и Нечто. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее , ввинчен в нее «стакан» радиопроводки . В. Астафьев, Печальный детектив.

3. Вводное слово и союз

Вводные слова и сочетания могут отделяться или не отделяться запятой от предшествующего сочинительного союза в зависимости от контекста.

Запятая после союза ставится , если вводное слово можно опустить или переставить в другое место предложения без нарушения его структуры.

Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и , должно быть , убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой... И. Тургенев, Певцы. Однако Володя, видя, как трудно мальчишке, совсем не ругался, а , наоборот , говорил нечто подбодряющее. Ю. Визбор, Альтернатива вершины Ключ . Перед уходом я достал из-под стекла список и предельным нажимом вымарал слово «Волобуй» своей радужной ручкой. Я решился на это потому, что оно лохматилось бумажными ворсинками и , значит , его уже царапали до меня когтем… К. Воробьев, Вот пришел великан. Она очень долго страдала после разлуки, но , как известно , время лечит любые раны.

Если же изъятие вводного слова невозможно (т. е. союз включается во вводную конструкцию, образуя с ней единое сочетание), то запятая после союза не ставится (обычно это бывает при союзе а ).

«Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем , как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». А. Пушкин, Выстрел. Вы, кажется, потом любили португальца, // А может быть , с малайцем вы ушли. А. Вертинский, Где вы теперь... Трава на нашей поляне, пожелтевшая и сморенная, все же осталась живой и мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать , проигравшиеся ребята. В. Распутин, Уроки французского. Случайно появляется газ или нет, связан ли он с циклонами, а значит , можно ли по этому признаку прогнозировать – вопрос требует выяснения. А. Гладилин, Прогноз на завтра.

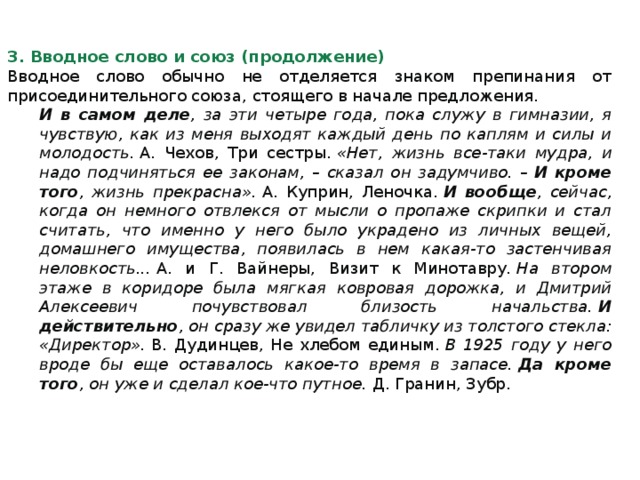

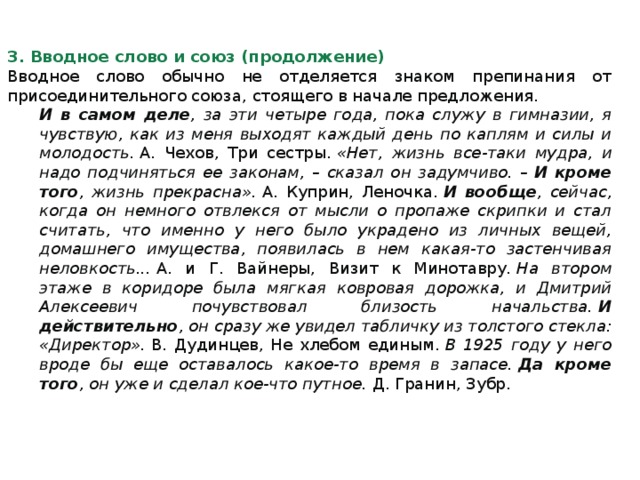

3. Вводное слово и союз (продолжение)

Вводное слово обычно не отделяется знаком препинания от присоединительного союза, стоящего в начале предложения.

И в самом деле , за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы и молодость. А. Чехов, Три сестры. «Нет, жизнь все-таки мудра, и надо подчиняться ее законам, – сказал он задумчиво. – И кроме того , жизнь прекрасна». А. Куприн, Леночка. И вообще , сейчас, когда он немного отвлекся от мысли о пропаже скрипки и стал считать, что именно у него было украдено из личных вещей, домашнего имущества, появилась в нем какая-то застенчивая неловкость... А. и Г. Вайнеры, Визит к Минотавру. На втором этаже в коридоре была мягкая ковровая дорожка, и Дмитрий Алексеевич почувствовал близость начальства. И действительно , он сразу же увидел табличку из толстого стекла: «Директор». В. Дудинцев, Не хлебом единым. В 1925 году у него вроде бы еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того , он уже и сделал кое-что путное. Д. Гранин, Зубр.

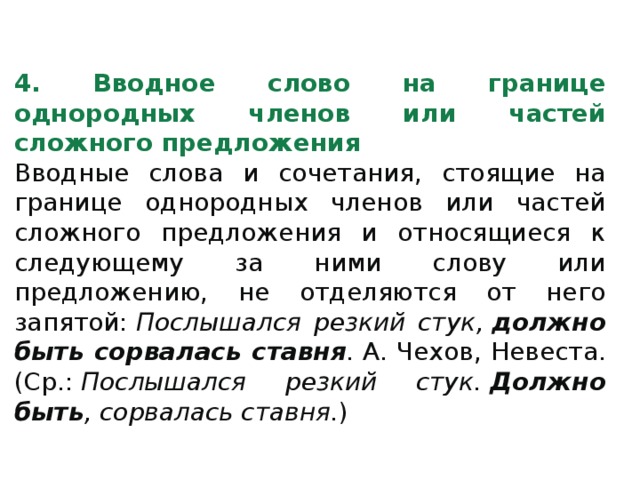

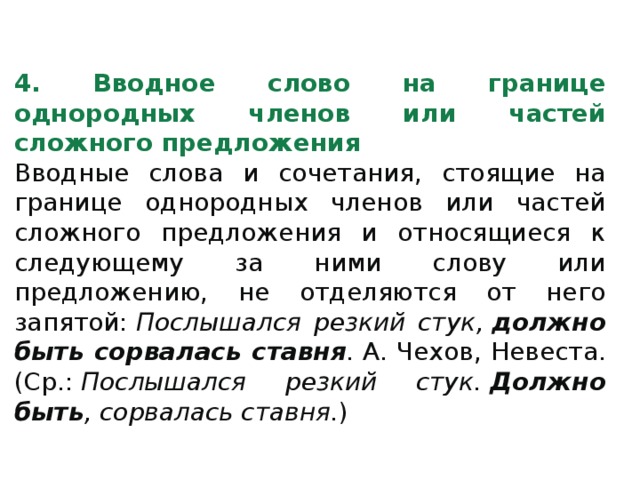

4. Вводное слово на границе однородных членов или частей сложного предложения

Вводные слова и сочетания, стоящие на границе однородных членов или частей сложного предложения и относящиеся к следующему за ними слову или предложению, не отделяются от него запятой: Послышался резкий стук, должно быть сорвалась ставня . А. Чехов, Невеста. (Ср.: Послышался резкий стук. Должно быть , сорвалась ставня. )

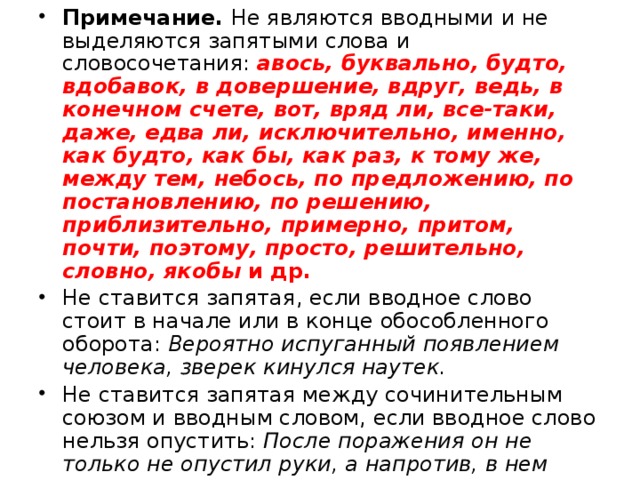

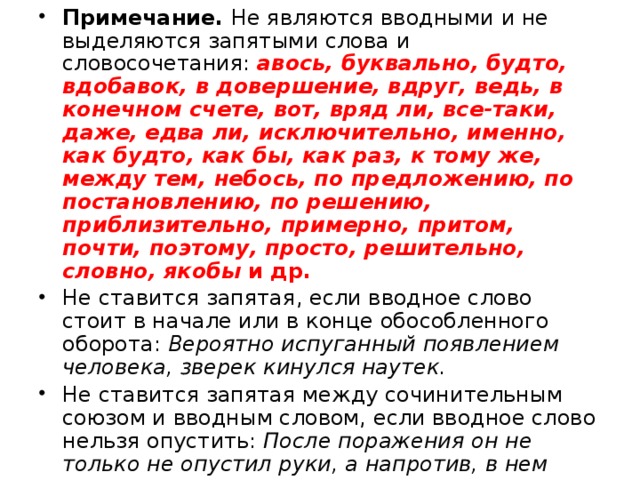

- Примечание. Не являются вводными и не выделяются запятыми слова и словосочетания: авось, буквально, будто, вдобавок, в довершение, вдруг, ведь, в конечном счете, вот, вряд ли, все-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как будто, как бы, как раз, к тому же, между тем, небось, по предложению, по постановлению, по решению, приблизительно, примерно, притом, почти, поэтому, просто, решительно, словно, якобы и др.

- Не ставится запятая, если вводное слово стоит в начале или в конце обособленного оборота: Вероятно испуганный появлением человека, зверек кинулся наутек.

- Не ставится запятая между сочинительным союзом и вводным словом, если вводное слово нельзя опустить: После поражения он не только не опустил руки, а напротив, в нем проснулась спортивная злость

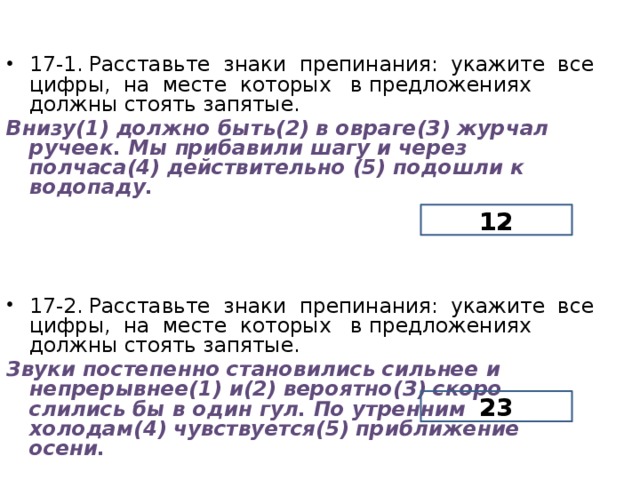

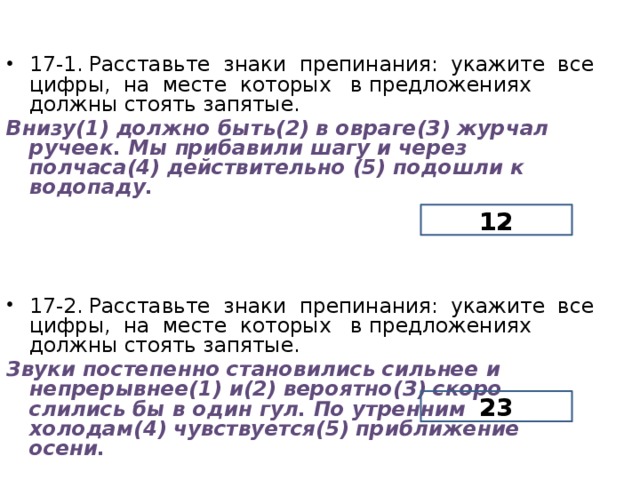

- 17-1. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Внизу(1) должно быть(2) в овраге(З) журчал ручеек. Мы прибавили шагу и через полчаса(4) действительно (5) подошли к водопаду.

- 17-2. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее(1) и(2) вероятно(З) скоро слились бы в один гул. По утренним холодам(4) чувствуется(5) приближение осени.

12

23

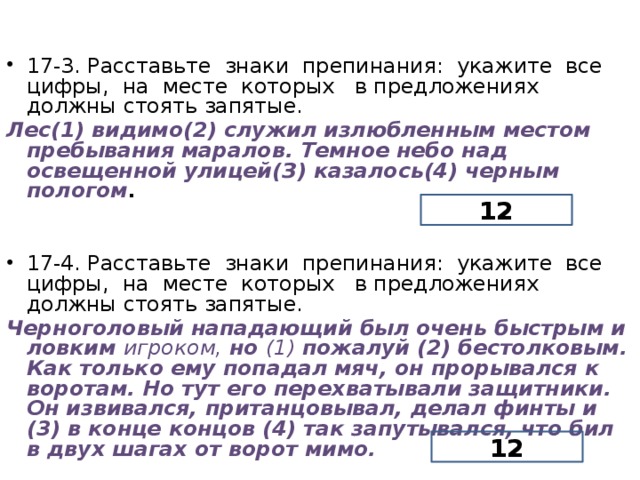

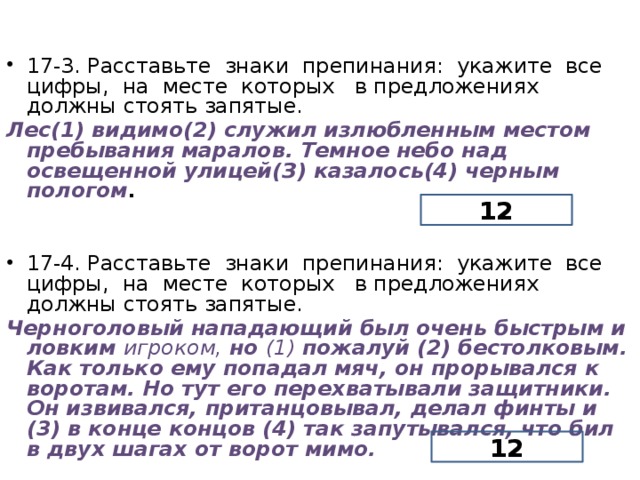

- 17-3. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Лес(1) видимо(2) служил излюбленным местом пребывания маралов. Темное небо над освещенной улицей(З) казалось(4) черным пологом .

- 17-4. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но (1) пожалуй (2) бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и (3) в конце концов (4) так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо.

12

12

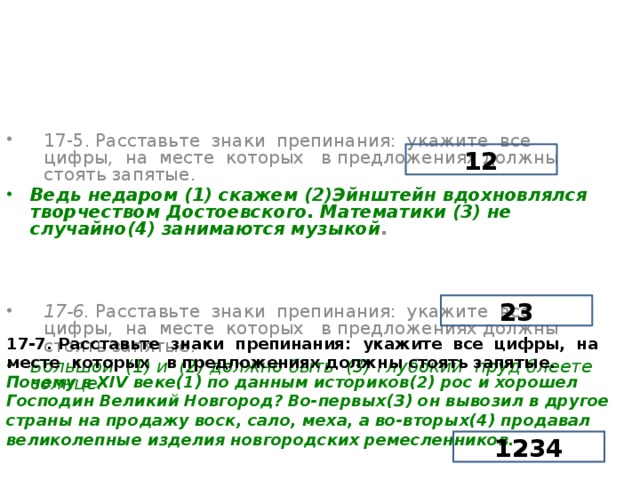

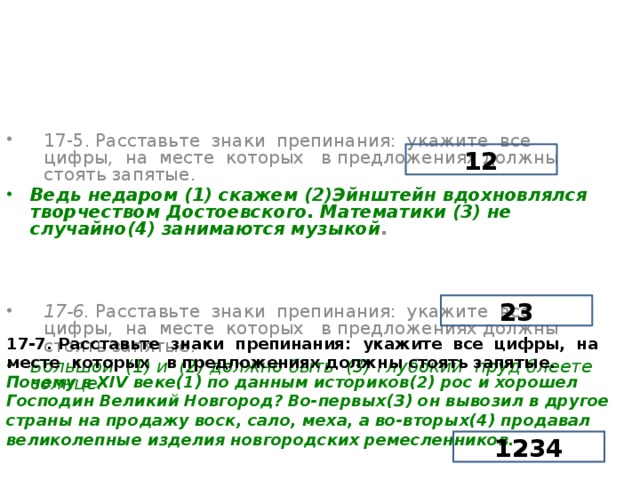

- 17-5. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

- Ведь недаром (1) скажем (2)Эйнштейн вдохновлялся творчеством Достоевского. Математики (3) не случайно(4) занимаются музыкой .

- 17-6. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

- Большой (1) и (2) должно быть (3) глубокий пруд блеете солнце.

12

23

17-7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Почему в XIV веке(1) по данным историков(2) рос и хорошел Господин Великий Новгород? Во-первых(З) он вывозил в другое страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых(4) продавал великолепные изделия новгородских ремесленников.

1234

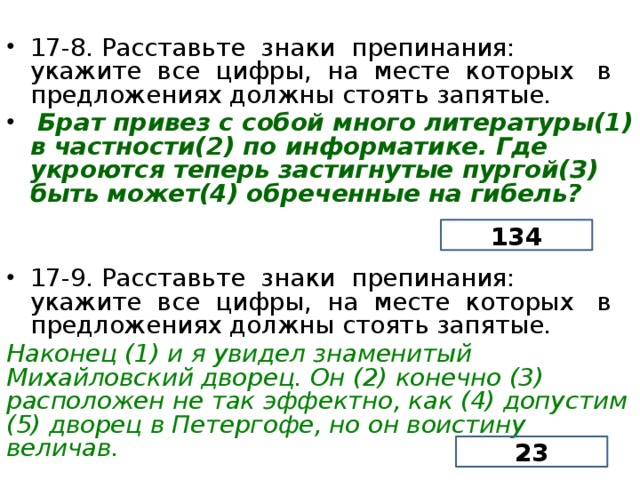

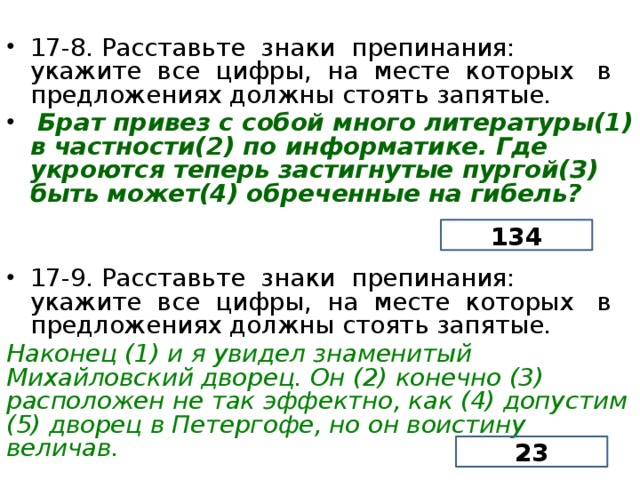

- 17-8. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

- Брат привез с собой много литературы(1) в частности(2) по информатике. Где укроются теперь застигнутые пургой(З) быть может(4) обреченные на гибель?

- 17-9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

Наконец (1) и я увидел знаменитый Михайловский дворец. Он (2) конечно (3) расположен не так эффектно, как (4) допустим (5) дворец в Петергофе, но он воистину величав.

134

23

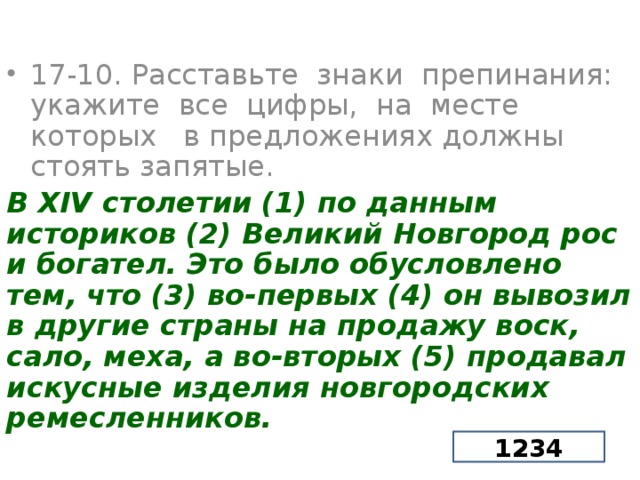

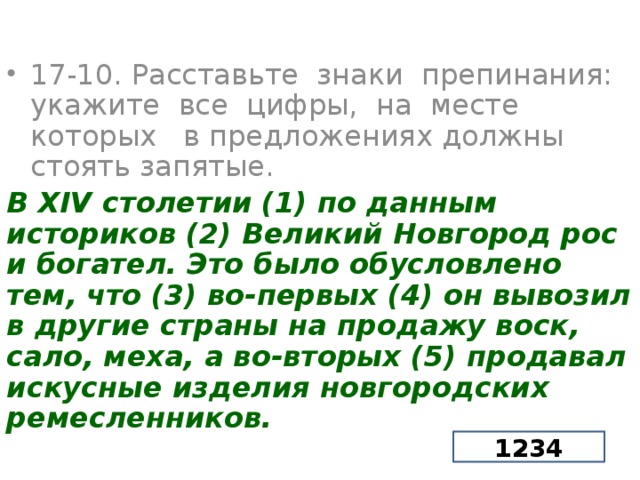

- 17-10. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) продавал искусные изделия новгородских ремесленников.

1234

Спасибо за внимание!

Успешной сдачи ЕГЭ - 2017