Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 17имени генерал- лейтенанта В.М.Баданова

города Димитровграда Ульяновской области»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа №19имени Героя Советского Союза И. П. Мытарева

города Димитровграда Ульяновской области»

Объединенная исследовательская группа «Эврика»

(ЮИП РК – юные исследователи природы родного края)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ЭКОЛОГИИ

«Краснокнижное растение Ульяновской области –

Пальчатокоренник пятнистый»

Научные руководители

Неверова Наталья Федоровна,

учитель биологии МБОУ СШ №17,

Абдулганиева Светлана Сергеевна,

учитель биологии МАОУ СШ №19

Работу выполнили:

Ученица МАОУ СШ № 19 10 класса «В»

Зайнетдинова Юлия

Ученица МБОУ СШ №17 6 класса

Базина Кристина

Ульяновская область расположена на востоке Европейской части России, в бассейне среднего течения р. Волги, что во многом определяет видовой состав флоры и её особенности как лесостепной зоны. В последние годы из-за экстенсивного хозяйствования многие виды растений, произрастающие здесь, занесены в региональную Красную книгу.

Мелеке́сска – это река в Европейской части России, в Мелекесском районе Ульяновской области. Исток реки находится недалеко от с. Русский Мелекесс, впадает в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища в городе Димитровграде. В верхнем и среднем течении воды реки достаточно чистые, в нижнем течении, в пределах города Димитровграда, по берегам реки находится плотная городская застройка и несколько крупных промышленных предприятий, которые отрицательно влияют на экологическое состояние реки.

При изучении живых организмов платины р. Русский Мелекесс в её окрестностях было обнаружено краснокнижное растение Ульяновской области - Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata).

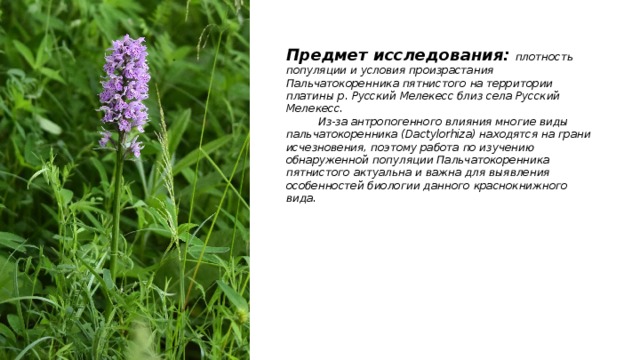

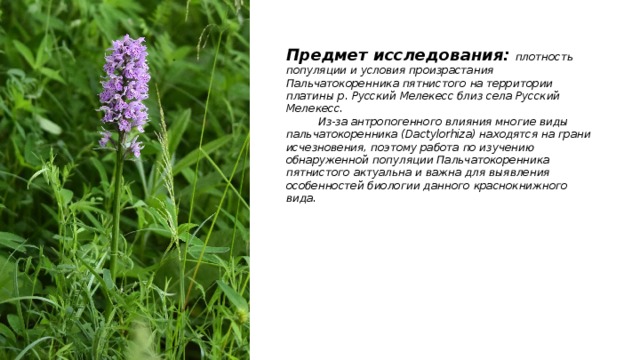

Предмет исследования: плотность популяции и условия произрастания Пальчатокоренника пятнистого на территории платины р. Русский Мелекесс близ села Русский Мелекесс.

Из-за антропогенного влияния многие виды пальчатокоренника (Dactylorhiza) находятся на грани исчезновения, поэтому работа по изучению обнаруженной популяции Пальчатокоренника пятнистого актуальна и важна для выявления особенностей биологии данного краснокнижного вида.

Цель работы: изучение плотности популяции Пальчатокоренника пятнистого и исследование условий его произрастания на территории платины р. Русский Мелекесс.

Задачи:

1. Изучить необходимые литературные источники;

2. Изучить морфологические особенности данного вида;

3. Изучить условия произрастания Пальчатокоренника пятнистого Dactylorhiza maculata: местность, фитоценоз и почву с места произрастания исследуемого вида;

4. Проводить ежегодные мониторинги за популяцией данного вида пальчатокоренника пятнистого на территории платины р. Русский Мелекесс.

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Пальчатокоре́нник пятни́стый. Морфологическое описание

Или Пальчатокоренник кра́пчатый Dactylorhíza maculáta L. — вид травянистых растений из рода Пальчатокоренник Dactylorhíza семейства Орхидные Orchidáceae. Широко распространенное народное имя растения – кукушкины слёзки. Это многолетнее растение высотой от 15(25) до 50 см. Клубень пальчатый, сплюснутый. Стебель прямостоячий, одиночный, плотный, около 8 мм толщиной в основании. Листья немногочисленные, в числе (2)5—6(8), отклонённые, почти плоские или сложенные вдоль, крупные, тёмно-зелёные, с округлыми фиолетовыми пятнами; по форме листья варьируют вверх по стеблю от продолговато-ланцетных, тупых или заострённых до заострённых, линейных или шиловидно-линейных, часто слегка извилистых

Плод — коробочка с многочисленными мелкими семенами (Губанов, 2002).

Соцветие Пальчатокоренника пятнистого Dactylorhíza maculáta L (фото автора)

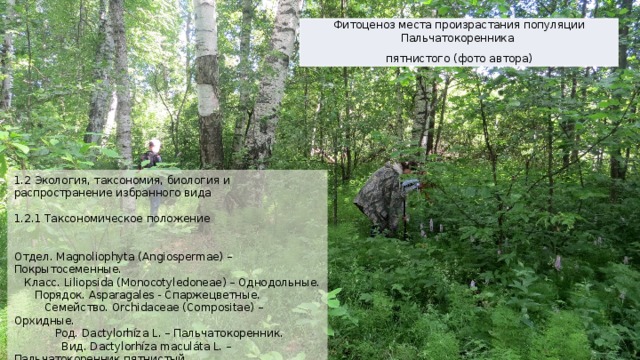

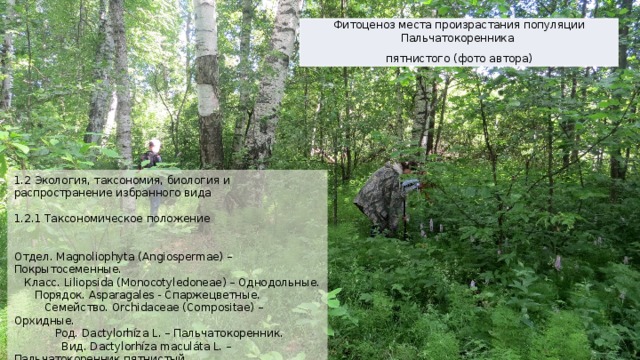

Фитоценоз места произрастания популяции Пальчатокоренника

пятнистого (фото автора)

1.2 Экология, таксономия, биология и распространение избранного вида

1.2.1 Таксономическое положение

Отдел. Magnoliophyta (Angiospermae) – Покрытосеменные.

Класс. Liliopsida (Monocotyledoneae) – Однодольные.

Порядок. Asparagales - Спаржецветные.

Семейство. Orchidаceae (Compositae) – Орхидные.

Род. Dactylorhíza L. – Пальчатокоренник.

Вид. Dactylorhíza maculáta L. – Пальчатокоренник пятнистый.

Пальчатокоренник пятнистый распространен преимущественно на сырых и заболоченных лугах, переходных и низинных болотах, по окраинам сфагновых болот, в заболоченных хвойных и лиственных лесах, зарослях кустарников, по берегам водоемов, вдоль ручьев, по долинам рек. Предпочитает участки с хорошо развитым моховым покровов (Павлов, Вахрамеева, Уланова, 2000).

Зацветает Пальчатокоренник пятнистый не раньше, чем на шестой-восьмой год после прорастания. Цветение происходит много лет подряд, но иногда может наблюдаться и перерыв на один-два года. Растение опыляют жуки, шмели, пчелы, мухи. Большая часть цветочков образует плоды. Вообще, растение любит влажные лесные почвы. Цветение можно наблюдать с июня по июль. Темные пятна на листочках лучше видны в начале сезона. Предположительно они служат для более тщательного улавливания солнечных лучей, что способствует лучшему испарению влаги. Такой механизм крайне важен для влажных почв. Именно эти пятна когда-то и считались кукушкиными слезами. Люди полагали, что птица горевала по своим брошенным деткам

1.2.3 Географическое распространение и ареал

Пальчатокоренник пятнистый распространен на территории всей Европы от Скандинавии и Атлантической Европы до Урала (на севере - чаще, на юге - реже), а также в Азии - до Средней Сибири (Алехин, 1961). В России встречается в лесной зоне от Кольского п-ова до Среднего Поволжья, на Урале, в Западной и Средней Сибири, включая Красноярский край. На север пальчатокоренник пятнистый заходит далее других видов рода - до побережья Белого моря и островов у Кольского и Рыбачьего полуостровов (Курнишкова, Петров,1987).

1.2.4 Хозяйственное (практическое) значение данного вида

В медицинских целях используют корневые клубни растения. Причем собирают лишь молодые. Выкопанные клубни нанизывают на нитку и на пару минут опускают в кипящую воду. Это нужно, чтобы в дальнейшем клубень не пророс. После этого низки с клубнями развешивают под навесом на свежем воздухе и сушат.

Высушенные корнеклубни пальчатокоренника пятнистого называют салепом. До половины веса салепа составляет полисахарид маннан, образующий целебную слизь. Эта слизь имеет противовоспалительное и обволакивающее действие. Она помогает при желудочно-кишечных заболеваниях: гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, при дизентерии. Также слизь можно применять для лечения легочных и бронхиальных проблем и даже при отравлении (Виноградов, Мартынов, Чернакова, 1991).

В клубнях пальчатокоренника пятнистого находятся биологически активные вещества, которые имеют стимулирующее воздействие на организм. Поэтому такое лекарственное растение способно помочь восстановить человеку свои силы после операций и болезней

1.3 Гидрология района исследований

Описываемый район очень богат подземными водами, чему способствует Мелеке́сска – это река в Европейской части России, в Мелекесском районе Ульяновской области, правый приток р. Большой Черемшан (бассейн Волги). Исток реки находится недалеко от с. Русский Мелекесс, впадает в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища в городе Димитровграде. Длина реки 16 км, площадь бассейна 107 км 2 .

До границы города Димитровграда река протекает через лес, русло реки извилистое. В пределах города русло реки зарегулировано плотинами с образованием Верхнего (Трёхсосенского), Среднего (Маркова) и Нижнего прудов. В реке и прудах постоянно обитает популяция диких уток, по берегам Верхнего и Маркова пруда обустроены парковые зоны. Питание реки смешанное, водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем. В верхнем и среднем течении воды реки достаточно чистые, в нижнем течении, в пределах города Димитровграда, по берегам реки находится плотная городская застройка и несколько крупных промышленных предприятий, которые отрицательно влияют на экологическое состояние реки.

На берегах реки расположены с. Русский Мелекесс и г. Димитровград.

Близ территории Димитровградского мясокомбината, находится плотина

р. Русский Мелекесс, на территории которой и была найдена популяция исследуемого вида (Природные условия Ульяновской области, 1978).

1.4 Пальчатокоренник пятнистый: Красная книга

В принципе, пальчатокоренник достаточно распространен, однако встречаются регионы, где он находится на грани исчезновения. В таких регионах, как Владимирская область, Калужская, Ярославская, Смоленская, Рязанская и Ульяновская, растение занесено в Красную книгу. Возможно, такая ситуация сложилась из-за того, что пальчатокоренник пятнистый представляет определенный интерес в медицине (Павлов В. Н., Вахрамеева М. Г., Уланова Н. Г., 2000).

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение гранулометрического и механического состава взятых образцов почв проводили по следующей методике:

Берем пригоршню земли, равномерно увлажняем ее, чтобы по консистенции она напоминала густую пасту, и скатываем «колбаску» толщиной около 3 мм. Затем пытаемся свернуть ее в кольцо и оцениваем, что из этого вышло: почва хорошо скатывается, пластична, кольцо легко сворачивается и держит форму — глинистая, тяжелая; почва скатывается в «колбаску», но трескается при попытке сложить ее кольцом — суглинистая; почва рассыпается, скатать из нее что-либо цельное не удается, сложить кольцо невозможно — песчаная или супесчаная, легкая.

Исследование образцов почв на кислотность с места произрастания Пальчатокоренника пятнистого проводили экспериментально в условиях класса по следующей методике:

Берется горсть земли (по методике отбора средних проб), заливается небольшим объемом дистиллированной воды и размешивается, пока земля не превратится в жидкую кашу. Подождать пятнадцать минут и перемешать заново. Пять минут спустя сверху кашицы образуется жидкость, к которой и нужно прикладывать лакмусовую бумагу. Если бумажка окрасилась в красный цвет, значит кислотность почвы высока и находится на уровне более рН 5.0. Если лакмусовая бумажка приобрела оранжевый оттенок, значит кислотность средняя и находится на уровне рН 5.1–рН 5.5. Лакмусовая бумажка желтого цвета показывает слабокислый состав, кислотность которого составляет от рН 5.6 до рН 6.0. Зеленоватая бумажка будет свидетельствовать о нейтральности почвы. Ярко зеленый цвет лакмусовой бумажки означает, что почва имеет щелочной состав с кислотностью рН 7.1– рН 8.5.

В ходе исследования популяции данного вида использовались следующие основные методы исследования:

1) Растительность - это совокупность растительных сообществ на какой - то территории. Площадки закладываются для того, чтобы изучить особенности растительного сообщества, фитоценоза. В лесу закладывается площадка 10 х 10 м, на лугу, болоте, в степи - 1 х 1 м. Указываются все виды, которые растут, определяется их обилие, фенофаза. Трансекта представляет собой длинную и узкую полосу, до 100м и более, проходящую, например, через холм, склон и так далее. Отмечается географическое положение площадки (трансекты), тип почвы, условия увлажнения, уклон (в градусах) (если участок неровный), проективное покрытие (то есть приблизительный % площади, которую закрывают растения своими надземными частями), антропогенное воздействие (Полевые практики по географическим дисциплинам, 1980). Обычно площадки нумеруются. Площадки (трансекты) закладываются в разных сообществах на маршруте. Желательно заложить несколько площадок, особенно если местность неровная или растительность в разных местах немного меняется. Тогда закладываются площадки на разных склонах и так далее. Пробная площадка должна быть типична для изучаемого сообщества, то есть, однородна на всём протяжении, включать наиболее характерные виды и мало подвержена воздействию животных и человека. Трансекта обычно захватывает не однородные по видовому составу участки. На каждой площадке обязательно даётся название ассоциации (то есть мельчайшего растительного сообщества). Название образуется из названий доминирующих видов в разных ярусах. Например, сосняк лишайниковый или сосняк травяной, ковыльно-разнотравная ассоциация или мятликово-молочайно-разнотравная и так далее. Определяется проективное покрытие растительностью на площадке (в %), то есть % площади, закрываемой растительностью. В лесных сообществах определяется дополнительно сомкнутость крон (в %), то есть % горизонтальную проекцию крон на почву. Проективное покрытие и сомкнутость крон определяют глазомерно (Вальтер,1982 ; Ярошенко, 1969).

На пробных площадках составляются полные списки видов по ярусам.

Обилие по шкале Друде (1 - 5):

1. Фон (Ф): растение полностью занимает площадку и смыкается зеленью (на полях).

2. Обилие - 3 (Об - 3): растение очень обильно.

Обилие - 2 (Об - 2): растение достаточно обильно.

Обилие - 1 (Об - 1): растение достаточно обильно.

3. Изредка (Изр): растение встречается рассеяно.

4 Редко (Р): растение встречается редко.

5. Единично (Ед): растение одно на площадке.

Фенофазы по Алёхину:

1. Вегетация - 1 (Вег - 1): растение, вегетирующее до цветения.

2. Бутонизация (Бут): образование бутонов.

3. Цветение - 1 (Цв - 1): растение зацветает.

4. Цветение - 2 (Цв - 2): цветёт более 50% растений.

5. Цветение - 3 (Цв - 3): растение отцветает.

6. Плодоношение - 1 (Пл - 1): на растении появляются зелёные плоды.

7. Плодоношение - 2 (Пл - 2): плоды полностью созревают и начинают распространяться.

8. Вегетация - 2 (Вег - 2): растение вегетирует после цветения и плодоношения (Гуленкова, Красникова, 1986).

2) Камеральная обработка.

При определении растений пользовались определителем:

Благовещенский В.В., Пчелкин Ю.В., Раков Н.С, Старикова В. В., Шустов В.С. Определитель растений Среднего Поволжья. - Л.: Наука, 1984. – 392с.

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

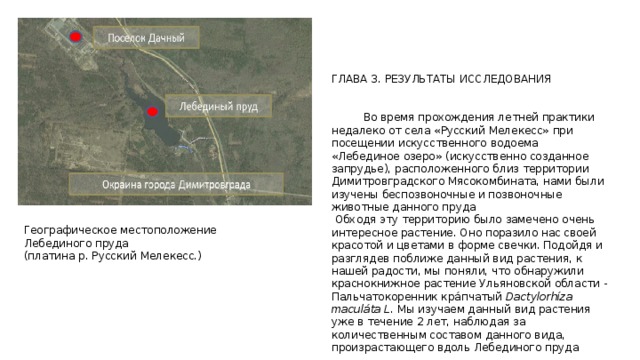

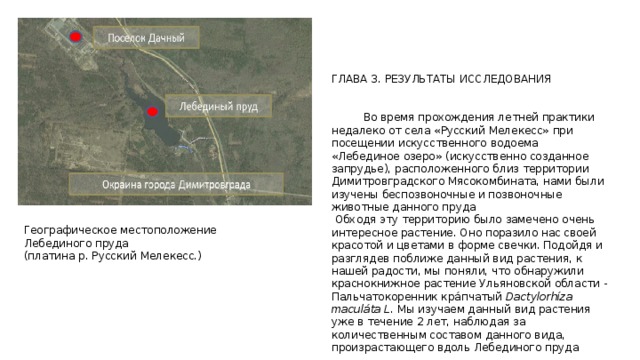

Во время прохождения летней практики недалеко от села «Русский Мелекесс» при посещении искусственного водоема «Лебединое озеро» (искусственно созданное запрудье), расположенного близ территории Димитровградского Мясокомбината, нами были изучены беспозвоночные и позвоночные животные данного пруда

Обходя эту территорию было замечено очень интересное растение. Оно поразило нас своей красотой и цветами в форме свечки. Подойдя и разглядев поближе данный вид растения, к нашей радости, мы поняли, что обнаружили краснокнижное растение Ульяновской области - Пальчатокоренник кра́пчатый Dactylorhíza maculáta L . Мы изучаем данный вид растения уже в течение 2 лет, наблюдая за количественным составом данного вида, произрастающего вдоль Лебединого пруда

Географическое местоположение Лебединого пруда

(платина р. Русский Мелекесс.)

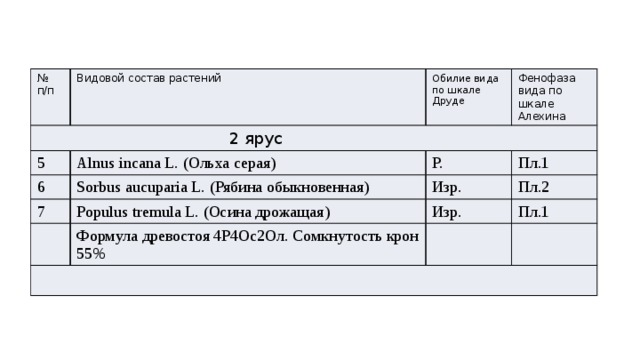

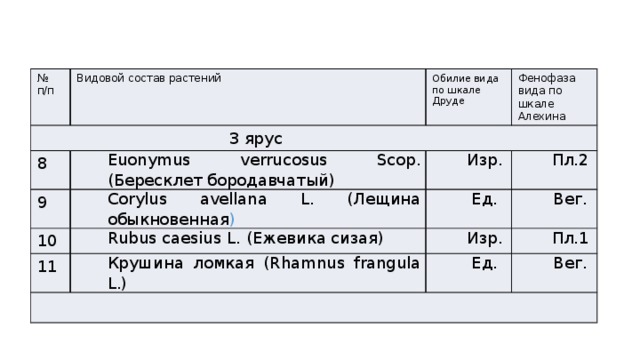

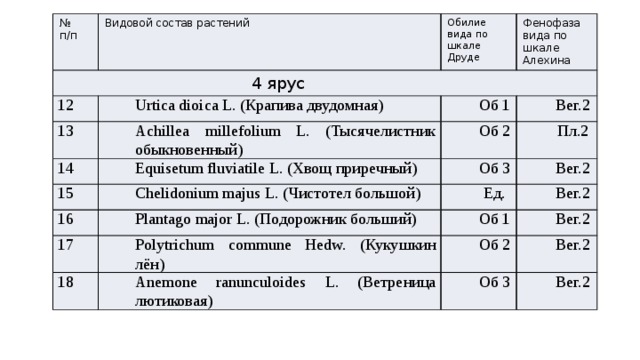

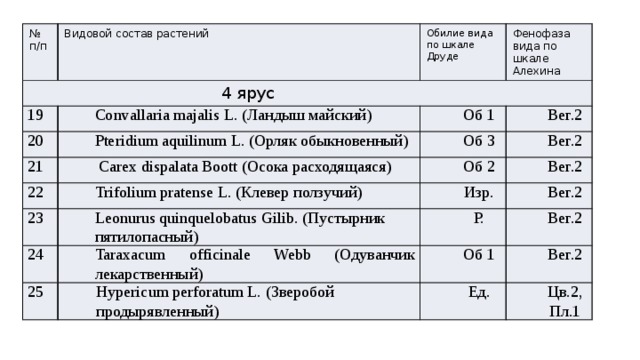

3.1 Флористическое и геоботаническое изучение ценопопуляции

Пальчатокоренника пятнистого

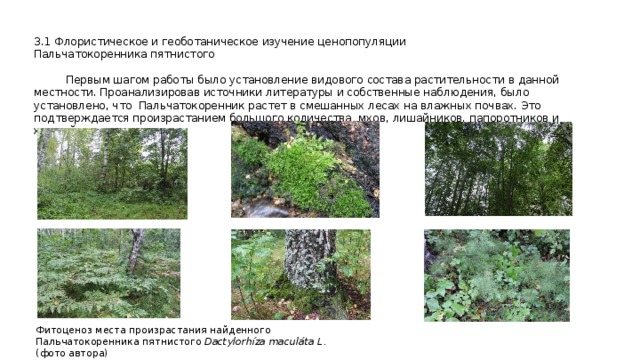

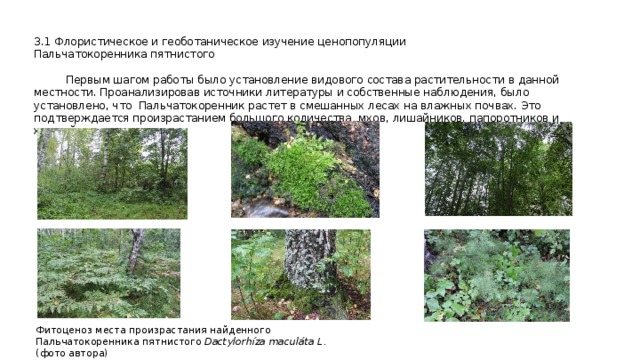

Первым шагом работы было установление видового состава растительности в данной местности. Проанализировав источники литературы и собственные наблюдения, было установлено, что Пальчатокоренник растет в смешанных лесах на влажных почвах. Это подтверждается произрастанием большого количества мхов, лишайников, папоротников и хвощей

Фитоценоз места произрастания найденного Пальчатокоренника пятнистого Dactylorhíza maculáta L. (фото автора)

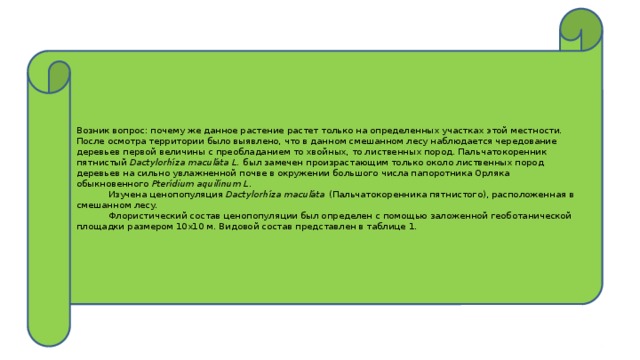

Возник вопрос: почему же данное растение растет только на определенных участках этой местности. После осмотра территории было выявлено, что в данном смешанном лесу наблюдается чередование деревьев первой величины с преобладанием то хвойных, то лиственных пород. Пальчатокоренник пятнистый Dactylorhíza maculáta L. был замечен произрастающим только около лиственных пород деревьев на сильно увлажненной почве в окружении большого числа папоротника Орляка обыкновенного Pterídium aquilínum L .

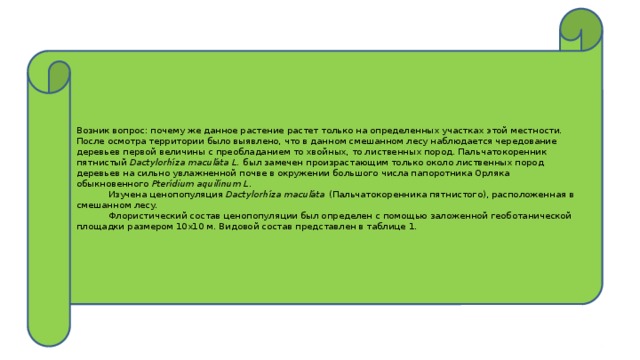

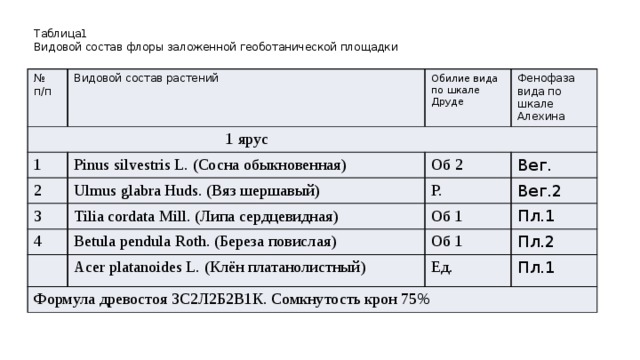

Изучена ценопопуляция Dactylorhíza maculáta (Пальчатокоренника пятнистого), расположенная в смешанном лесу.

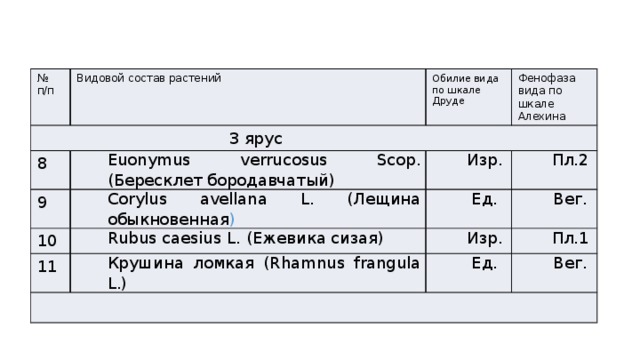

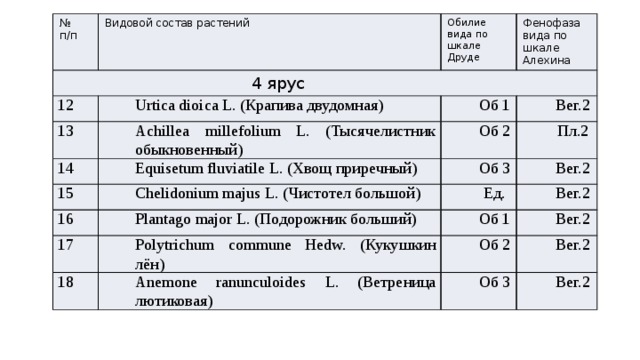

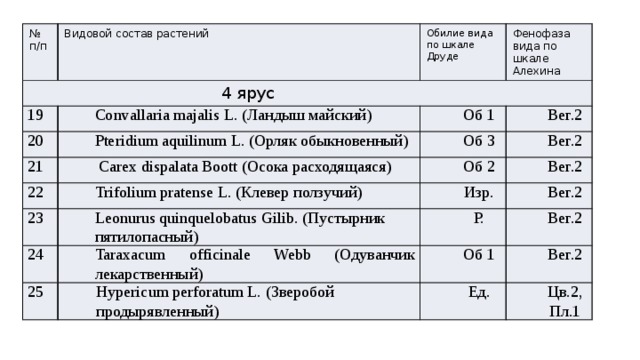

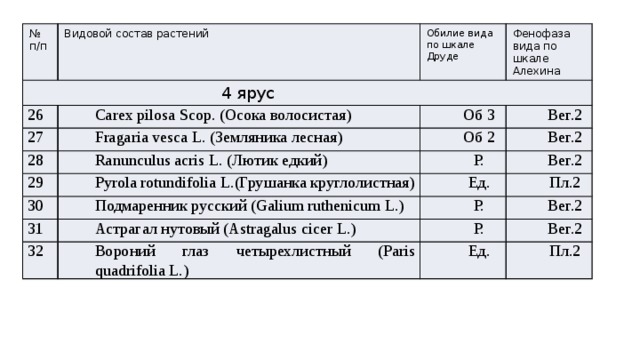

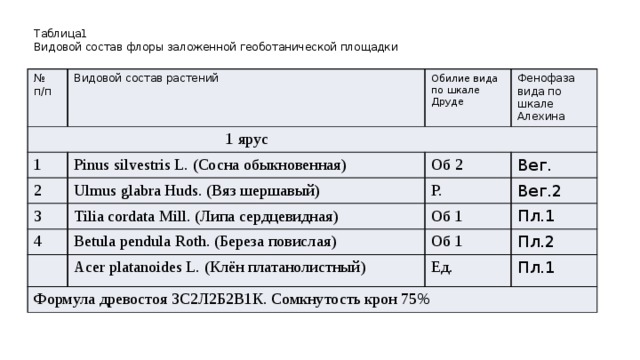

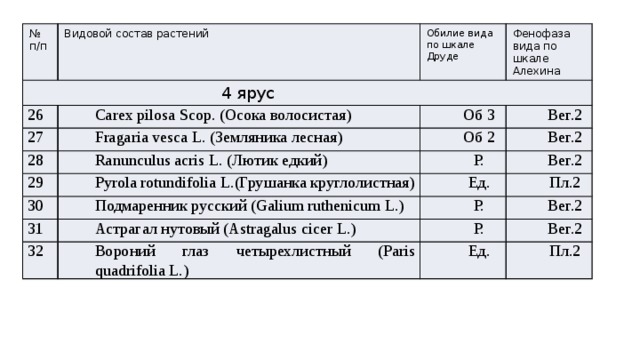

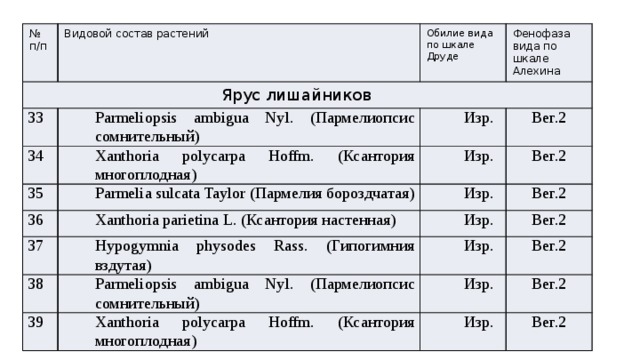

Флористический состав ценопопуляции был определен с помощью заложенной геоботанической площадки размером 10х10 м. Видовой состав представлен в таблице 1.

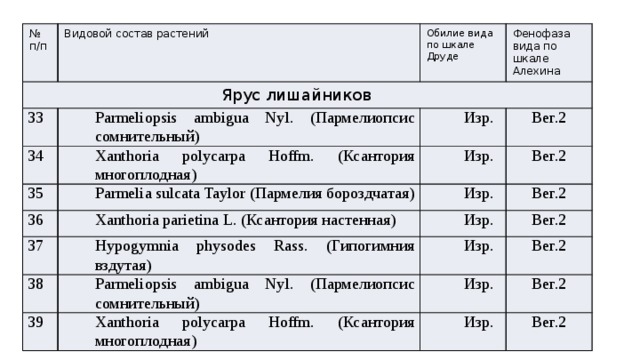

Таблица1

Видовой состав флоры заложенной геоботанической площадки

№

п/п

Видовой состав растений

1 ярус

Обилие вида по шкале Друде

1

Фенофаза вида по шкале Алехина

Pinus silvestris L. (Сосна обыкновенная)

2

3

Об 2

Ulmus glabra Huds. (Вяз шершавый)

4

Tilia cordata Mill. (Липа сердцевидная)

Р.

Вег.

Вег.2

Об 1

Betula pendula Roth. (Береза повислая)

Пл.1

Об 1

Acer platanoides L. (Клён платанолистный)

Формула древостоя 3С2Л2Б2В1К. Сомкнутость крон 75%

Пл.2

Ед.

Пл.1

№

Видовой состав растений

2 ярус

п/п

Обилие вида по шкале Друде

5

Фенофаза вида по шкале Алехина

Alnus incana L. (Ольха серая)

6

7

Р.

Sorbus aucupаria L. (Рябина обыкновенная)

Populus tremula L. (Осина дрожащая)

Пл.1

Изр.

Пл.2

Изр.

Формула древостоя 4Р4Ос2Ол. Сомкнутость крон 55%

Пл.1

№

Видовой состав растений

3 ярус

п/п

Обилие вида по шкале Друде

8

9

Фенофаза вида по шкале Алехина

Euonymus verrucosus Scop. (Бересклет бородавчатый)

10

Corylus avellana L. (Лещина обыкновенная )

Изр.

Пл.2

Ед.

Rubus caesius L. (Ежевика сизая)

11

Вег.

Изр.

Крушина ломкая (Rhamnus frangula L.)

Пл.1

Ед.

Вег.

№

Видовой состав растений

4 ярус

п/п

12

Обилие вида по шкале Друде

Urtica dioica L. (Крапива двудомная)

13

Фенофаза вида по шкале Алехина

14

Achillea millefolium L. (Тысячелистник обыкновенный)

Об 1

Вег.2

Equisetum fluviatile L. (Хвощ приречный)

15

Об 2

16

Chelidonium majus L. (Чистотел большой)

Пл.2

Об 3

17

Plantаgo major L. (Подорожник больший)

Вег.2

Ед.

Polytrichum commune Hedw. (Кукушкин лён)

Вег.2

Об 1

18

Вег.2

Об 2

Anemone ranunculoides L. (Ветреница лютиковая)

Вег.2

Об 3

Вег.2

№

Видовой состав растений

4 ярус

п/п

19

Обилие вида по шкале Друде

Convallaria majalis L. (Ландыш майский)

20

Фенофаза вида по шкале Алехина

21

Pteridium aquilinum L. (Орляк обыкновенный)

Об 1

Вег.2

Carex dispalata Boott (Осока расходящаяся)

22

Об 3

23

Trifolium pratense L. (Клевер ползучий)

Вег.2

Об 2

24

Leonurus quinquelobatus Gilib. (Пустырник пятилопасный)

Вег.2

Изр.

Taraxacum officinale Webb (Одуванчик лекарственный)

Вег.2

Р.

25

Вег.2

Об 1

Hypericum perforatum L. (Зверобой продырявленный)

Вег.2

Ед.

Цв.2, Пл.1

№

Видовой состав растений

4 ярус

п/п

26

Обилие вида по шкале Друде

Carex pilosa Scop. (Осока волосистая)

27

Фенофаза вида по шкале Алехина

28

Fragaria vesca L. (Земляника лесная)

Об 3

Вег.2

Ranunculus acris L. (Лютик едкий)

29

Об 2

30

Pyrola rotundifolia L.(Грушанка круглолистная)

Вег.2

Р.

31

Подмаренник русский (Galium ruthenicum L.)

Вег.2

Ед.

Астрагал нутовый (Astragalus cicer L.)

Пл.2

Р.

32

Вег.2

Р.

Вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia L.)

Вег.2

Ед.

Пл.2

№

Видовой состав растений

Ярус лишайников

п/п

33

Обилие вида по шкале Друде

Parmeliopsis ambigua Nyl. (Пармелиопсис сомнительный)

34

Фенофаза вида по шкале Алехина

35

Xanthoria polycarpa Hoffm. (Ксантория многоплодная)

Изр.

Вег.2

Parmelia sulcata Taylor (Пармелия бороздчатая)

36

Изр.

37

Xanthoria parietina L. (Ксантория настенная)

Вег.2

Изр.

38

Hypogymnia physodes Rass. (Гипогимния вздутая)

Вег.2

Изр.

Parmeliopsis ambigua Nyl. (Пармелиопсис сомнительный)

Вег.2

Изр.

39

Вег.2

Изр.

Xanthoria polycarpa Hoffm. (Ксантория многоплодная)

Вег.2

Изр.

Вег.2

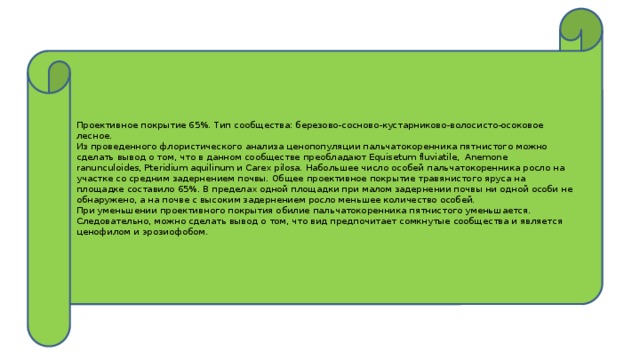

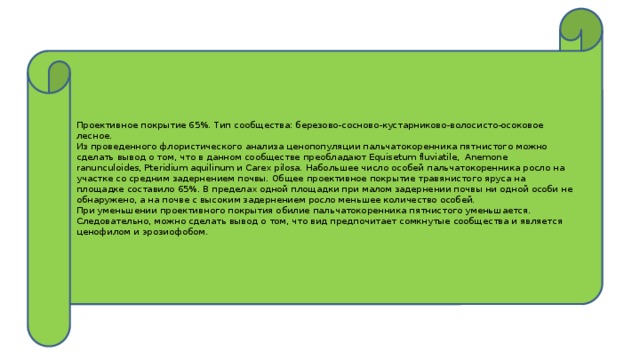

Проективное покрытие 65%. Тип сообщества: березово-сосново-кустарниково-волосисто-осоковое лесное.

Из проведенного флористического анализа ценопопуляции пальчатокоренника пятнистого можно сделать вывод о том, что в данном сообществе преобладают Equisetum fluviatile, Anemone ranunculoides, Pteridium aquilinum и Carex pilosa. Набольшее число особей пальчатокоренника росло на участке со средним задернением почвы. Общее проективное покрытие травянистого яруса на площадке составило 65%. В пределах одной площадки при малом задернении почвы ни одной особи не обнаружено, а на почве с высоким задернением росло меньшее количество особей.

При уменьшении проективного покрытия обилие пальчатокоренника пятнистого уменьшается. Следовательно, можно сделать вывод о том, что вид предпочитает сомкнутые сообщества и является ценофилом и эрозиофобом.

3.2. Исследование почвы с места произрастания Пальчатокоренника

пятнистого

3.2.1 Исследование гранулометрического состава образцов почв

Вторым шагом было исследование почвы: определение её типа, гранулометрического состава на разных участках местности и в разный период времени года на кислотность.

Взятие первых проб грунта производилось в начале августа в отсутствие осадков. Для сравнения были взяты 2 пробы почвы: с места произрастания Пальчатокоренника пятнистого (Рис.7) и в месте его отсутствия

Образец почвы с места произ-растания деревьев лиственных пород (фото автора)

Образец почвы с места произрастания деревьев хвойных пород (фото автора )

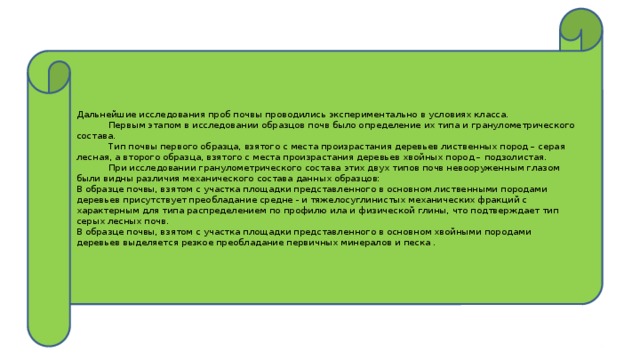

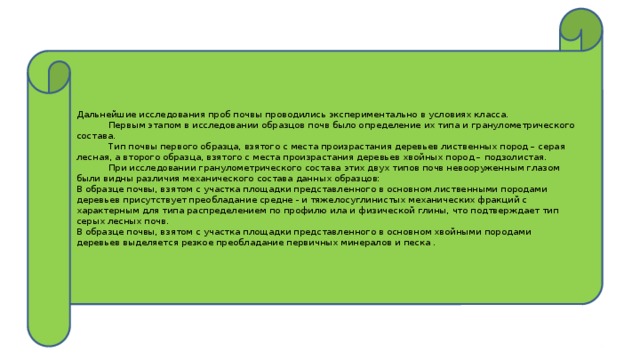

Дальнейшие исследования проб почвы проводились экспериментально в условиях класса.

Первым этапом в исследовании образцов почв было определение их типа и гранулометрического состава.

Тип почвы первого образца, взятого с места произрастания деревьев лиственных пород – серая лесная, а второго образца, взятого с места произрастания деревьев хвойных пород – подзолистая.

При исследовании гранулометрического состава этих двух типов почв невооруженным глазом были видны различия механического состава данных образцов:

В образце почвы, взятом с участка площадки представленного в основном лиственными породами деревьев присутствует преобладание средне - и тяжелосуглинистых механических фракций с характерным для типа распределением по профилю ила и физической глины, что подтверждает тип серых лесных почв.

В образце почвы, взятом с участка площадки представленного в основном хвойными породами деревьев выделяется резкое преобладание первичных минералов и песка .

3.2.2 Определение кислотности образцов почв

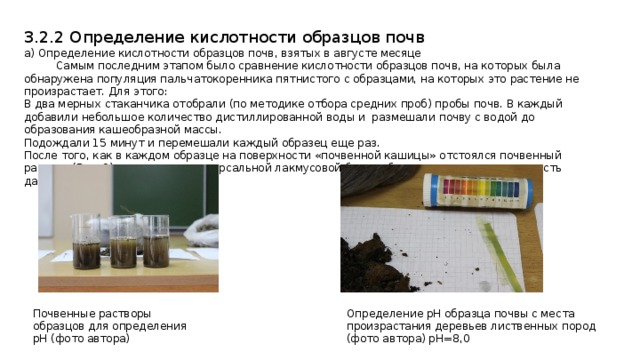

а) Определение кислотности образцов почв, взятых в августе месяце

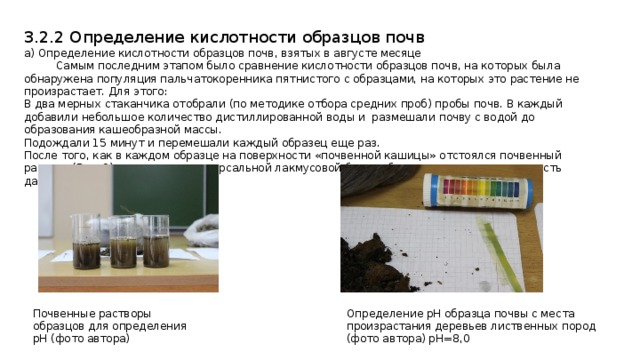

Самым последним этапом было сравнение кислотности образцов почв, на которых была обнаружена популяция пальчатокоренника пятнистого с образцами, на которых это растение не произрастает. Для этого:

В два мерных стаканчика отобрали (по методике отбора средних проб) пробы почв. В каждый добавили небольшое количество дистиллированной воды и размешали почву с водой до образования кашеобразной массы.

Подождали 15 минут и перемешали каждый образец еще раз.

После того, как в каждом образце на поверхности «почвенной кашицы» отстоялся почвенный раствор (Рис. 9), с помощью универсальной лакмусовой бумаги была определена кислотность данных образцов почв

Почвенные растворы образцов для определения pH (фото автора)

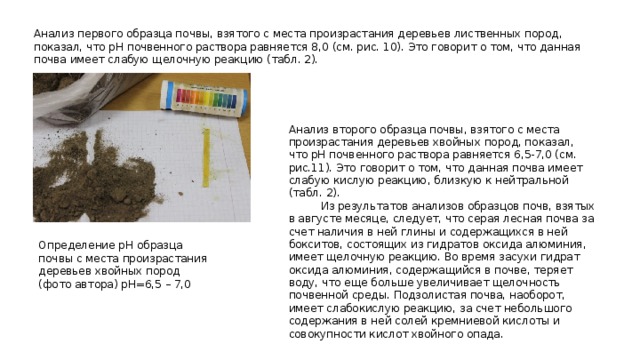

Определение pH образца почвы с места произрастания деревьев лиственных пород (фото автора) pH=8,0

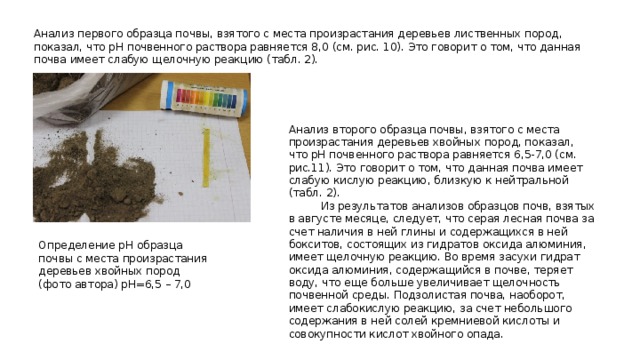

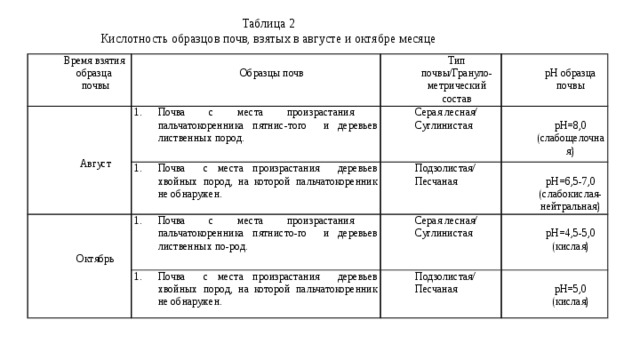

Анализ первого образца почвы, взятого с места произрастания деревьев лиственных пород, показал, что pH почвенного раствора равняется 8,0 (см. рис. 10). Это говорит о том, что данная почва имеет слабую щелочную реакцию (табл. 2).

Анализ второго образца почвы, взятого с места произрастания деревьев хвойных пород, показал, что pH почвенного раствора равняется 6,5-7,0 (см. рис.11). Это говорит о том, что данная почва имеет слабую кислую реакцию, близкую к нейтральной (табл. 2).

Из результатов анализов образцов почв, взятых в августе месяце, следует, что серая лесная почва за счет наличия в ней глины и содержащихся в ней бокситов, состоящих из гидратов оксида алюминия, имеет щелочную реакцию. Во время засухи гидрат оксида алюминия, содержащийся в почве, теряет воду, что еще больше увеличивает щелочность почвенной среды. Подзолистая почва, наоборот, имеет слабокислую реакцию, за счет небольшого содержания в ней солей кремниевой кислоты и совокупности кислот хвойного опада.

Определение pH образца почвы с места произрастания деревьев хвойных пород

(фото автора) pH=6,5 – 7,0

б) Определение кислотности образцов почв, взятых в октябре месяце

После обильных осенних дождей в октябре месяце с территории заложенной геоботанической площадки были взяты образцы почв: на которой была обнаружена популяция пальчатокоренника пятнистого и, на которой это растение не произрастало

Образец почвы, взятый в октябре месяце с места произрастания пальчатокоренника пятнистого Dactylorhíza maculáta L.

Образец почвы, взятый в октябре месяце с места произрастания деревьев хвойных пород (фото автора)

(фото автора)

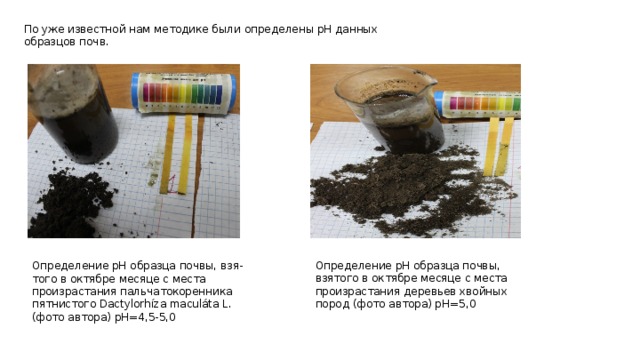

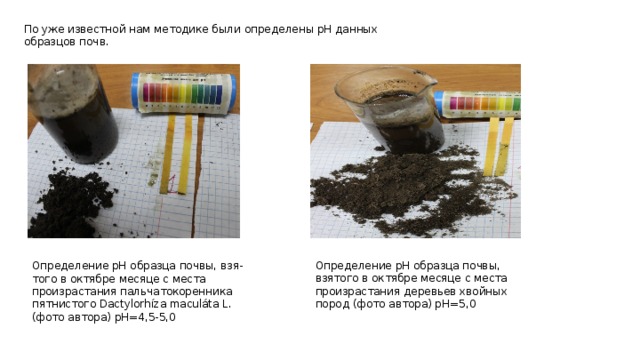

По уже известной нам методике были определены pH данных образцов почв.

Определение pH образца почвы, взя-того в октябре месяце с места произрастания пальчатокоренника пятнистого Dactylorhíza maculáta L. (фото автора) pH=4,5-5,0

Определение pH образца почвы, взятого в октябре месяце с места произрастания деревьев хвойных пород (фото автора) pH=5,0

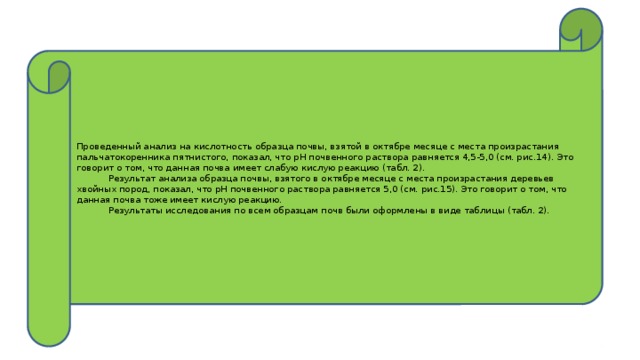

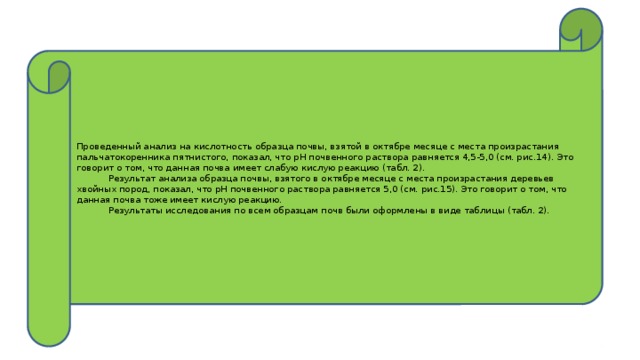

Проведенный анализ на кислотность образца почвы, взятой в октябре месяце с места произрастания пальчатокоренника пятнистого, показал, что pH почвенного раствора равняется 4,5-5,0 (см. рис.14). Это говорит о том, что данная почва имеет слабую кислую реакцию (табл. 2).

Результат анализа образца почвы, взятого в октябре месяце с места произрастания деревьев хвойных пород, показал, что pH почвенного раствора равняется 5,0 (см. рис.15). Это говорит о том, что данная почва тоже имеет кислую реакцию.

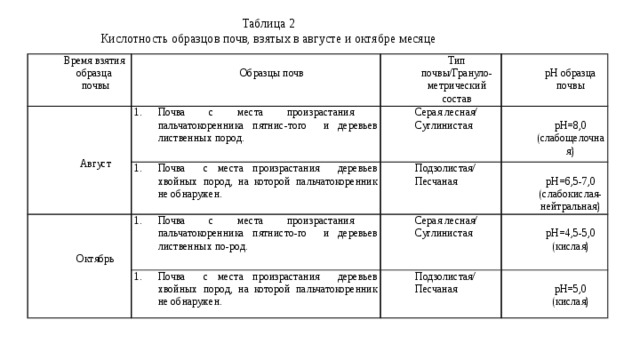

Результаты исследования по всем образцам почв были оформлены в виде таблицы (табл. 2).

Таблица 2

Кислотность образцов почв, взятых в августе и октябре месяце

Время взятия

образца

почвы

Тип почвы/Грануло-метрический состав

Образцы почв

- Почва с места произрастания пальчатокоренника пятнис-того и деревьев лиственных пород.

- Почва с места произрастания деревьев хвойных пород, на которой пальчатокоренник не обнаружен.

Серая лесная/

Суглинистая

Подзолистая/

- Почва с места произрастания пальчатокоренника пятнисто-го и деревьев лиственных по-род.

pH образца почвы

- Почва с места произрастания деревьев хвойных пород, на которой пальчатокоренник не обнаружен.

Серая лесная/

Август

Песчаная

pH=8,0

pH=6,5-7,0

Подзолистая/

(слабощелочная)

Суглинистая

Октябрь

(слабокислая-нейтральная)

Песчаная

pH=4,5-5,0

pH=5,0

(кислая)

(кислая)

Как видно из данных таблицы 2, при сравнении результатов pH двух образцов почв: взятого в августе месяце с места произрастания пальчатокоренника пятнистого и деревьев лиственных пород и с места произрастания деревьев хвойных пород, на которой пальчатокоренник не обнаружен, получается, что популяция исследуемого вида произрастала на почве с pH равной 8,0 ед. (слабощелочная), а не на слабокислой (образец почвы №2, pH 6,5-7,0), о чем говорят литературные данные.

В октябре после проливных дождей ситуация с pH почвы поменялась. pH почвы с места произрастания пальчатокоренника пятнистого и деревьев лиственных пород сдвинулась в сторону кислотности с 8,0 ед. до 4,5-5,0 ед.

Результат pH образца почвы с места произрастания деревьев хвойных пород, на которой пальчатокоренник не обнаружен, изменил до 5,0 по сравнению с таковым в августе.

Данные кратковременные изменения кислотности почвы можно связать с сезонными изменениями в увлажнении верхних слоев грунта. И объясняется это тем, что подсохшая со слабощелочной реакцией почва во время осадков промывается и происходит изменение pH среды в сторону кислотности.

Из вышесказанного о требовательности пальчатокоренника пятнистого к кислотности почвы можно сделать вывод о том, что это растение индифферентно к небольшим колебаниям в кислотности почвы, кроме того данный вид адаптивен к эдафическим факторам (совокупности физических и химических свойств почв) и значит является пластичным видом.

ВЫВОДЫ

Проведенное ценопопуляционное исследование Пальчатокоренника пятнистого Dactylorhiza maculata позволило сделать следующие выводы:

1. Почти все виды из семейства Орхидные являются антропофобами. Таковым является и Пальчатокоренник пятнистый. Данный вид предпочитает кислые почвы – ацидофил с хорошим увлажнением - гигрофит и достаточным плодородием.

2. Исследованный фитоценоз произрастает на почвах двух типов: подзолистая в преимущественно сосновом сообществе и лугово-лесная серая почва в преимущественно березовом сообществе. Популяция Пальчатокоренника пятнистого обнаружена только во влажном месте в окружении березово-сосново-кустарниково-волосисто-осокового лесного сообщества, а значит данный вид является симбиотрофом.

3. Анализ показал, что в лугово-лесных серых почвах во время засухи происходит изменение pH среды от слабощелочной (pH-8) до среднещелочной (pH-11). Во время осадков почва промывается и происходит изменение pH среды до слабокислой.

4. Проведенные исследования и анализ данных говорят о том, что данный вид Пальчатокоренника является пластичным симбиотрофным видом, который выдерживает непродолжительное подщелачивание почвы.

Данная работа будет продолжена. Важно определить возрастную структуру обнаруженной популяции: подсчитать плотность популяции, число ювенильных и виргинильных особей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин В.В. География растений с основами ботаники. - М., 1961.- 532 с.

2. Вальтер Г. Общая геоботаника. - М.: Мир, 1982. - 261 с.

3. Виноградов В. М., Мартынов В. К., Чернакова В. В. Лекарственные растения в лечении заболеваний органов пищеварения. — Ленинград, 1991.

4. Губанов И. А. и др. 389. Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchis maculata L.) — Пальчатокоренник пятнистый // Иллюстрированный определитель растений Средней России. В 3 т. — М.: Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2002. — Т. 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные). — С. 499.

5. Гуленкова М.А., Красникова А.А. Летняя полевая практика по ботанике.- М.: Просвещение, 1986.-175с.

6. Курнишкова Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники /Под ред. А.Г.Воронова. - М.: Просвещение, 1987. - 207 с.

7. Определитель растений Среднего Поволжья/ Благовещенский В.В., Пчелкин Ю.А., Раков Н.С., Старикова В.В., Шустов В.С.. Л.: Наука, 1984. – 392 с.

8. Павлов В. Н., Вахрамеева М. Г., Уланова Н. Г. Пальчатокоренник пятнистый (Dactylorhiza maculata) // Биологическая флора Московской области. Вып. 14. — Изд-во "Гриф и Ко" Москва, 2000. — С. 246.

9. Природные условия Ульяновской области. – Казань,1978.-328с.

10. Ярошенко П.Д. Геоботаника. – М.: Просвещение, 1969. – 200 с.

11. URL: http://fb.ru/article/256478/palchatokorennik-pyatnistyiy-opisanie-foto

12. URL: http://lesnoy-dar.ru/lesnye-travy/palchatokorennik-pyatnistyj.html

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ!