Н.В.Гоголь

« Мертвые души»

Сюжет поэмы «Мертвые души» был подсказан Гоголю Александром Сергеевичем Пушкиным предположительно в сентябре 1831 года.

Пушкину во время кишиневской ссылки якобы рассказали, что в местечке Бендеры никто не умирает. Дело в том, что в начале XIX века в Бессарабию бежало достаточно много крестьян из центральных губерний Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но часто безуспешно — они принимали имена умерших. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти. Началось официальное расследование, выявившее, что имена умерших отдавались беглым крестьянам, не имевшим документов. Много лет спустя похожую историю Пушкин, творчески преобразовав, рассказал Гоголю.

Документированная история создания произведения начинается 7 октября 1835 года. В письме Пушкину, датированном этим днём, Гоголь впервые упоминает «Мёртвые души» :

«Начал писать Мёртвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.»

Первые главы Гоголь читал Пушкину перед своим отъездом за границу. Работа продолжилась осенью 1836 года в Швейцарии, затем в Париже и позднее в Италии. К этому времени у автора сложилось отношение к своему произведению как к «священному завещанию поэта» и литературному подвигу, имеющему одновременно значение патриотического, долженствующего открыть судьбы России и мира. Работа над первым томом проходила в Риме в конце 1837 года — начале 1839 года.

По возвращении в Россию Гоголь читал главы из «Мёртвых душ» в доме Аксаковых в Москве в сентябре 1839 года, затем в Санкт-Петербурге у Василия Жуковского, Николая Прокоповича и других близких знакомых. Окончательной отделкой первого тома писатель занимался в Риме с конца сентября 1840 года по август 1841 года.

Вернувшись в Россию, Гоголь читал главы романа в доме Аксаковых и готовил рукопись к изданию. На заседании Московского цензурного комитета 12 декабря 1841 года выяснились препятствия к публикации рукописи, переданной на рассмотрение цензору Ивану Снегирёву, который, по всей вероятности, ознакомил автора с могущими возникнуть осложнениями. Опасаясь цензурного запрета, в январе 1842 года Гоголь через Белинского переправил рукопись в Санкт-Петербург и просил друзей помочь с прохождением цензуры.

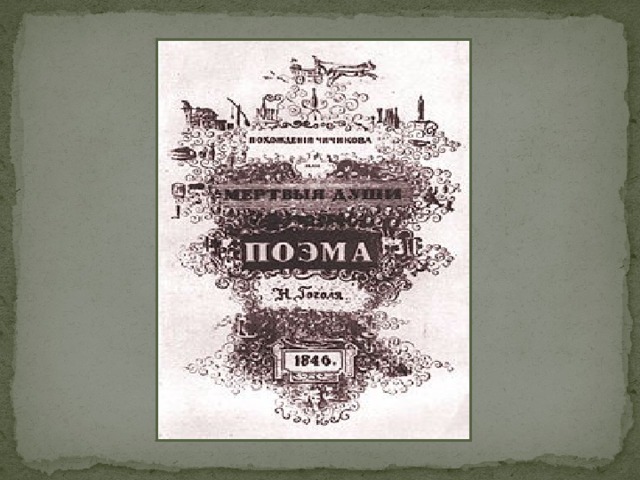

9 марта 1842 года книга была разрешена цензором Александром Никитенко, однако с изменённым названием и без «Повести о капитане Копейкине». Ещё до получения цензурного экземпляра рукопись начали набирать в типографии Московского университета. Гоголь сам взялся оформить обложку романа, написал мелкими буквами «Похождения Чичикова или» и крупными «Мертвые души». В мае 1842 года книга вышла под названием «Похождения Чичикова, или Мёртвые души, поэма Н. Гоголя». В СССР и современной России заглавие «Похождения Чичикова» не используется .

Гоголь предполагал сделать поэму трёхтомной, и писал второй том, где выводились положительные образы и делалась попытка изобразить нравственное перерождение Чичикова. Работу над вторым томом Гоголь начал предположительно в 1840 году. Работа над ним продолжалась в Германии, Франции и, главным образом, в Италии.

К ноябрю 1843 года Гоголь завершил первый вариант продолжения «Мертвых душ». В конце июля 1845 года писатель сжёг второй вариант второго тома. При работе над вторым томом значение произведения в представлении писателя вырастало за границы собственно литературных текстов, что делало замысел практически не реализуемым.

Существует несколько версий о судьбе второго тома.

Литературная легенда: Гоголь ранним утром 12 февраля 1852 г. сознательно сжёг произведение, которым был недоволен.

Версия вторая: Гоголь, вернувшись со всенощной в состоянии полного упадка, по ошибке сжёг беловик вместо предназначенных для сожжения черновиков.

Гипотетическая версия. Гоголь к концу

1851 г. закончил второй том «Мертвых душ», по мнению автора и его слушателей, — шедевр. В феврале 1852 г., чувствуя приближение своей смерти, Гоголь сжёг ненужные черновики и бумаги. После его смерти рукопись второго тома «Мертвых душ» попала к графу А. Толстому и по сей день пребывает где-то в целости и сохранности.

Черновые рукописи четырёх глав второго тома (в неполном виде) были обнаружены при вскрытии бумаг писателя, опечатанных после его смерти. Вскрытие произвели 28 апреля 1852 года С. П. Шевырёв, граф А. П. Толстой и московский гражданский губернатор Иван Капнист.

Списки второго тома распространились ещё до его издания. Впервые сохранившиеся главы второго тома «Мёртвых душ» были изданы в составе Полного собрания сочинений Гоголя летом 1855 года. Печатаемая ныне вместе с первыми четырьмя главами второго тома одна из последних глав принадлежит к более ранней, чем остальные главы, редакции.

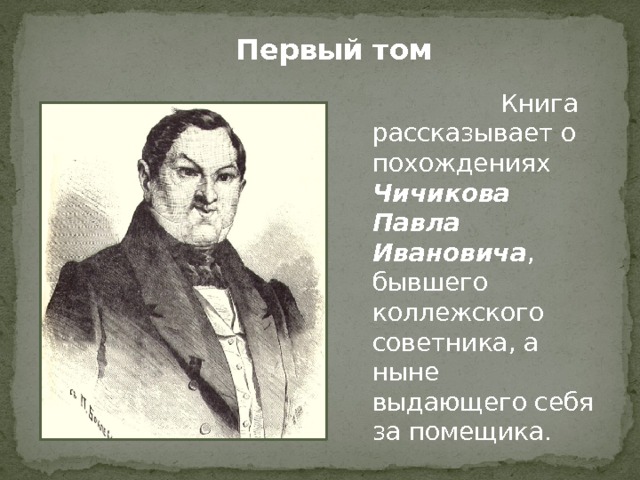

Первый том

Книга рассказывает о похождениях Чичикова Павла Ивановича , бывшего коллежского советника, а ныне выдающего себя за помещика.

Чичиков приезжает в некий губернский «город NN» и немедленно пытается войти в доверие ко всем сколько-либо важным обитателям города, что Чичикову успешно удаётся. Герой становится крайне желанным гостем на балах и обедах.

Герой становится крайне желанным гостем на балах и обедах. Горожане не догадываются об истинных целях Чичикова, цель которого заключается в скупке или безвозмездном приобретении умерших крестьян, которые по переписи ещё числились как живые у местных помещиков, и последующем оформлении их на своё имя как живых.

Чичиков любыми способами пытается разбогатеть, добиться высокого социального статуса. В прошлой жизни Чичиков служил в таможне, за денежное вознаграждение позволял контрабандистам беспрепятственно переправлять товары через границу. Однако из-за жадности Чичиков был пойман и отдан под следствие. Благодаря взяткам Чичикову удалось избежать суда, однако он лишился своего нажитого капитала.

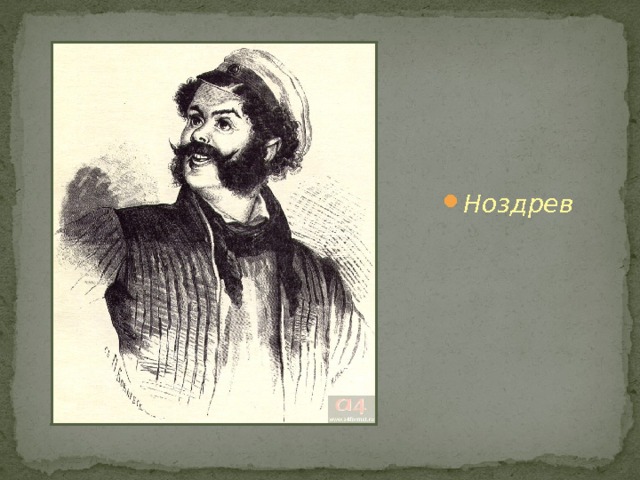

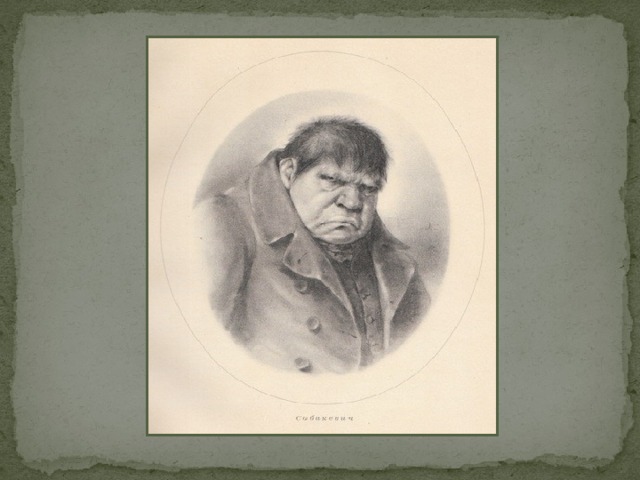

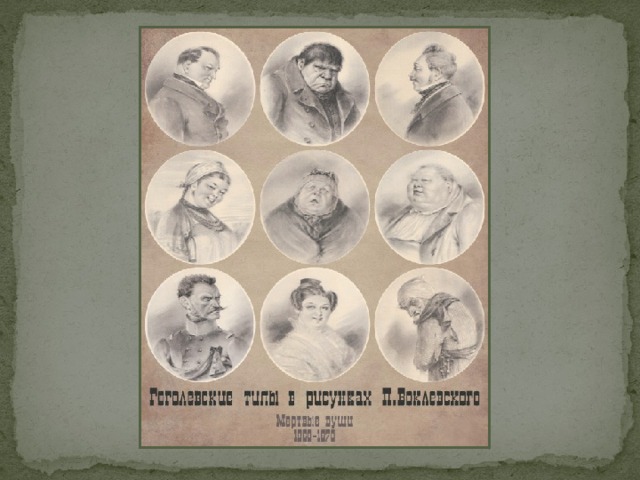

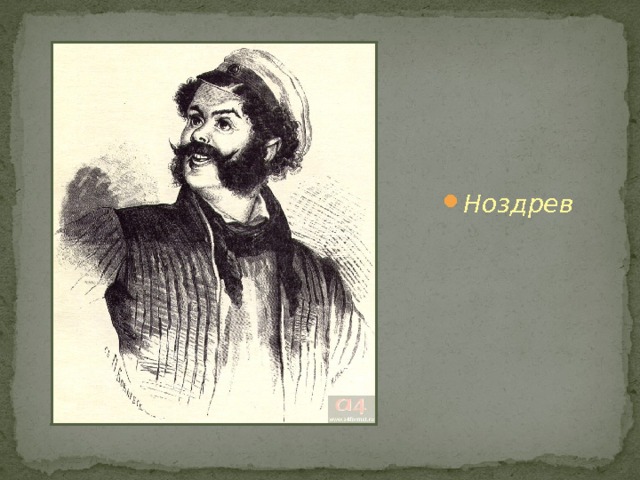

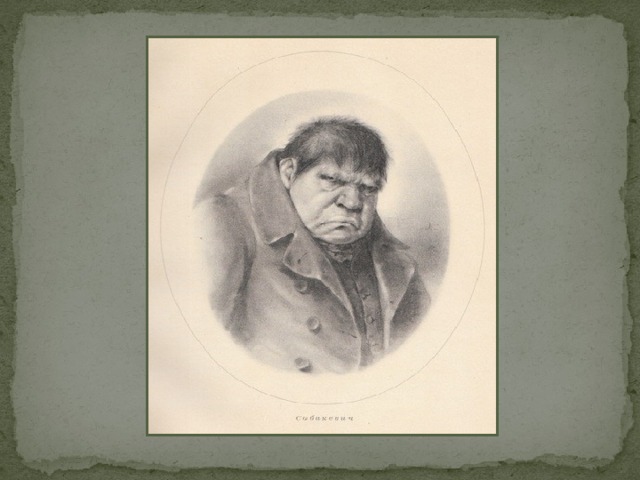

Иллюстрации к роману «Мёртвые души» создавали выдающиеся русские и зарубежные художники.

Классическими работами стали рисунки А. А. Агина, гравированные его постоянным сотрудником Е. Е. Бернардским.

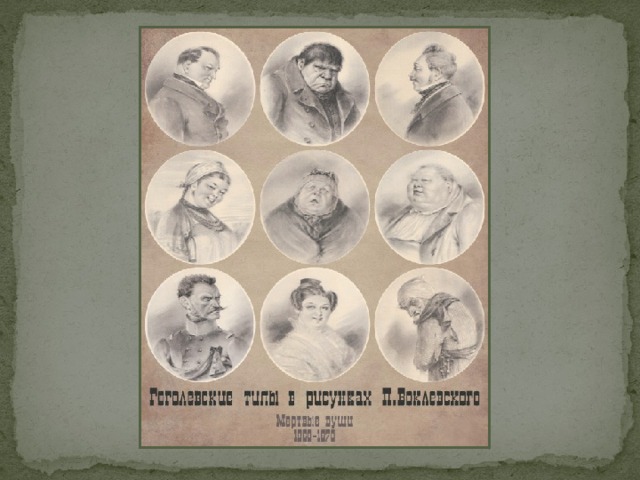

Другая признанная серия иллюстраций к роману принадлежит П. М. Боклевскому. Над иллюстрациями к «Мёртвым душам» художник начал работать в 1860-х годах. Однако первая публикация относится к 1875 году, когда 23 выполненных акварелью портрета гоголевских героев, воспроизведённых в технике ксилографии, напечатал московский журнал «Пчела».

Русская литература 10 класс ФГОС

Электронная тетрадь по русской...

Занимательная теория литературы

Электронная тетрадь по русской...

Русская литература 6 класс ФГОС

Электронная тетрадь по русской...

Электронная тетрадь по русской...

Русская литература 9 класс ФГОС

© 2016, Портнова Вера Борисовна 3871 359

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей