Лыжная подготовка 8 класс

БОУ «Тарногская СОШ»

Виды классических лыжных ходов

- Попеременный двухшажный ход

- Одновременный двухшажный ход

- Одновременный бесшажный ход

- Попеременный четырёхшажный ход

- Одновременный одношажный ход

Попеременный двухшажный ход

Наиболее эффективен он на пологих (до 2°) и крутых (до 5°) подъемах при отличных и хороших условиях сцепления со снегом. Попеременно двухшажный ход на лыжах имеет большое прикладное значение. Он также достаточно часто применяется при средних и плохих условиях на равнине. Техника выполнения попеременного двухшажного хода включает в себя 2 скользящих шага. Вместе с этим при помощи разноименных палок осуществляются толчки. В начале фазы свободного скольжения заканчивается отталкивание правой ногой, при этом лыжу следует оторвать от снега. Далее осуществляется переход к одноопорному скольжению левой ногой. В момент завершения отталкивания правой и начала скольжения голень левой нижней конечности должна иметь вертикальное положение. Толчок направляется по прямой линии. Правой рукой при этом выносится палка вперед. При осуществлении скольжения левой лыжей движение правой ноги, немного согнутой в колене по направлению назад-вверх, должно быть свободным, расслабленным. Голень опорной нижней конечности остается в вертикальном положении. Правой рукой продолжается вынос палки, а левая должна быть расслаблена и несколько отбрасывается назад по инерции. При этом угол наклона тела не изменяется. Далее одноопорное скольжение продолжается на левой ноге. После толчка правой опорную ногу выпрямляют. Вместе с этим начинают движение тела "на взлет«. Правая нога должна быть немного согнутой в колене, расслабленной и находиться в крайней задней позиции. Это создает благоприятные условия для махового ее выноса вперед. Нижний конец палки выводится правой рукой вперед. Левая верхняя конечность при этом в расслабленном состоянии находится в крайней задней позиции. По завершении свободного скольжения начинается маховый вынос вперед правой ноги. Палка справа ставится на снег, а левую следует вынести вперед. Толчок начинают практически выпрямленной рукой. Для начала эффективного отталкивания палку располагают под углом. Левая рука выносится вперед, выпрямляется опорная нога, и осуществляется маховый вынос вперед правой ноги.

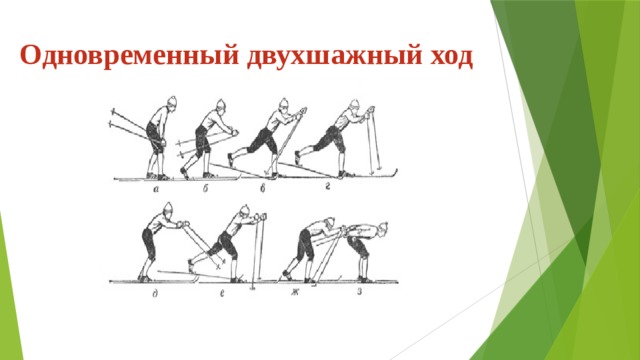

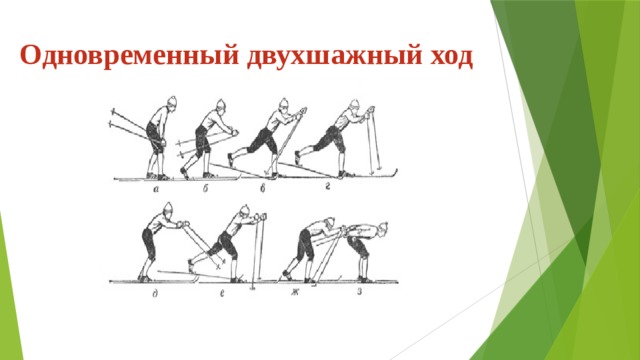

Одновременный двухшажный ход

Одновременный двухшажный ход применяется на равнине при отличных и хороших условиях скольжения и на пологих спусках при удовлетворительном скольжении. Ход требует твердой опоры для палок. Цикл движений хода состоит из двух скользящих шагов и одновременного толчка руками на второй шаг. Квалифицированные лыжники за один цикл проходят на лыжне от 8 до 11 м со средней скоростью 5-7 м/с. 1. После окончания одновременного толчка руками лыжник скользит на двух лыжах в согнутом положении и, медленно выпрямляясь, начинает выносить палки вперед. 2-3. Сосредоточив массу тела на левой ноге, после предварительного небольшого подседания лыжник делает шаг правой вперед, продолжая вынос палок. После окончания толчка левой ногой начинается скольжение на правой. 4-5. Предварительно перенеся массу тела на правую лыжу и выполнив подседание, лыжник отталкивается правой ногой; палки в это время выводятся кольцами вперед-и ставятся на снег. 6. В момент окончания толчка ногой палки приходят в рабочее положение (под острым углом вперед) и начинается отталкивание руками. 7. Продолжается отталкивание руками и скольжение на левой лыже. В это время правая нога непрерывным маховым движением выносится вперед. 8. С окончанием толчка руками правая нога приставляется к опорной и начинается скольжение на двух лыжах. Некоторое время лыжник пассивно скользит на двух лыжах, используя набранную скорость.

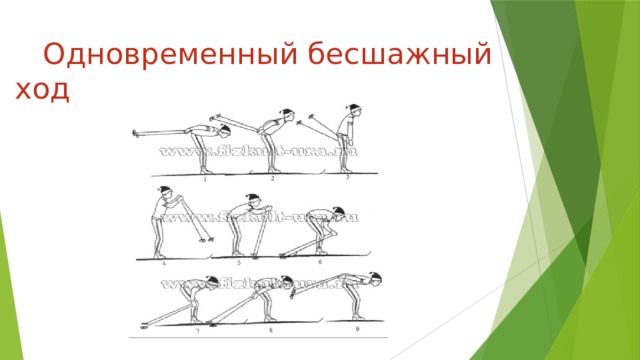

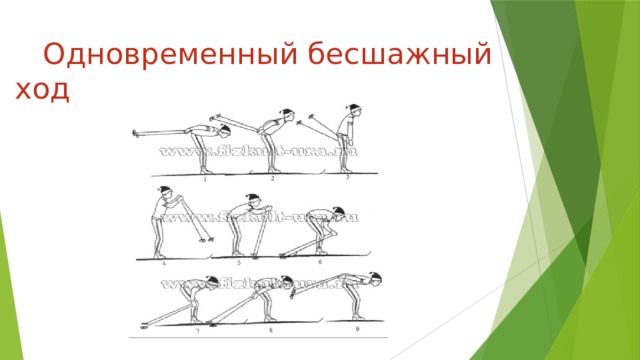

Одновременный бесшажный ход

Передвижение этим ходом осуществляется только за счет одновременного отталкивания руками. Применяется ход на пологих спусках, а также на равнине при хороших условиях скольжения. Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух лыжах и одновременного отталкивания руками. Длина цикла - 5-9 м, продолжительность - 0,8-1,2 с. средняя скорость в цикле - 4-7 м/с. темп - ;50-75 циклов в 1 мин. В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение на лыжах и скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием. Фаза 1 - свободное скольжение на двух лыжах. Начинается она с момента отрыва палок от снега и заканчивается постановкой их на опору. Цель фазы - не допустить большой потери скорости скольжения лыж, приобретенной в результате отталкивания руками, и подготовиться к следующему отталкиванию руками. В этой фазе не следует делать ускоренные движения рук вверх после окончания отталкивания, необходимо плавно разгибать туловище и выносить руки вперед-вверх. Постановка же палок на снег осуществляется за счет ускоренного наклона туловища. Фаза 2 - скольжение на двух лыжах с одновременным отталкиванием руками. Начинается она с момента постановки палок на снег и заканчивается отрывом их от опоры по окончании отталкивания руками. Цель лыжника в этой фазе - увеличить скорость скольжения. В настоящее время применяется вариант одновременного бесшажного хода. в котором имеет место движение ног вперед-назад относительно друг друга. В фазе свободного скольжения с выносом рук вперед одна из ног отводится несколько назад, масса тела переносится на другую ногу, а при отталкивании руками свободная нога движется вперед к опорной ноге. Вместе с тем лыжник делает подседание с перераспределением массы тела на обе согнутые ноги. При этом стопу опорной ноги он выдвигает несколько вперед.

Попеременный четырёхшажный ход

Попеременный четырехшажный ход по своему ритму довольно сложен. Цикл движений в этом ходе состоит из поочередных четырех шагов и двух попеременных толчков палками на два последних шага. Вынос палок перед отталкиванием выполняется поочередно на первые два шага в цикле хода. При передвижении по равнине лыжник проходит за цикл до 8-10 м при средней скорости 4-6 м/с. Чаще всего попеременный четырехшажный ход применяется на равнине и пологих подъемах при плохой опоре для палок (при движении с рюкзаком в туристских походах), когда передвижение попеременным двухшажным ходом и одновременными ходами затруднено. По координации этот способ передвижения является одним из самых сложных. Однако все основные элементы хода (скольжение, отталкивание палками, лыжами) уже изучены школьниками при освоении скользящего шага и попеременного двухшажного хода. Скользящие шаги выполняются так же, как и в попеременном двухшажном, но последние два шага в цикле хода несколько длиннее, чем первые; этому помогают отталкивания палками. Цикл движений в попеременном четырехшажном ходе выполняется следующим образом 1. На первый шаг правой ногой левая закончила отталкивание, вперед выносится левая рука с палкой (кольцами назад). Лыжник переходит к скольжению на правой лыже. 2-3. На второй шаг (левой ногой) вперед выносится правая рука с палкой кольцом назад, а левая выводится кольцом вперед. Характерным для этого хода является скоростное положение палок в данный момент. 4. В момент скольжения на левой лыже правая палка выводится кольцом вперед. 5-6. С третьим шагом цикла (правой ногой) на снег для отталкивания ставится левая палка. 7. Начало шага левой ногой и окончание толчка левой рукой. 8-9. С последним шагом левой ногой правая палка ставится на снег и правая рука выполняет отталкивание. 10. Закончен толчок правой рукой, начинаются шаг правой ногой и вынос левой руки с палкой.

Одновременный одношажный ход

Одновременный одношажный ход является одним из основных, наиболее часто применяемых при передвижении на лыжах, так как позволяет развить высокую скорость скольжения - до 8 м/с. Чаще всего ход используется на равнине при хорошем скольжении и при твердой опоре для палок. С ухудшением условий скольжения его можно применять на пологих спусках. Цикл одновременного хода состоит из одного скользящего шага и одновременного толчка палками с последующим скольжением на обеих лыжах. Различают два варианта одновременного одношажного хода. Отличие связано с изменением согласованности в работе рук и ног. Основной вариант - руки выносят палки вперед до начала толчка ногой, толчок руками начинается сразу после окончания отталкивания ногой (два толчка следуют непрерывно один за другим). Стартовый вариант - одновременно с толчком ногой палки выносятся вперед, а отталкивание палками выполняется после небольшого проката на одной лыже. Основной вариант более экономичен (общее время цикла примерно на 0,4 с больше, чем в скоростном), так как частота движений ниже. Естественно, что скорость скольжения в основном варианте чуть меньше, чем в скоростном (на 1-2 м/с). 1. После окончания толчка руками лыжник скользит на лыжах. 2. Медленно выпрямляясь, выводит палки вперед. 3. Предварительно перенеся вес тела на левую ногу, лыжник выполняет толчок левой ногой одновременно с постановкой палок на снег. 4. В момент окончания толчка ногой начинается отталкивание руками, которое выполняется так же, как и в других одновременных ходах. 5-6. Лыжник скользит на правой лыже, продолжая толчок руками. Левая нога активным маховым движением выносится вперед и приставляется к опорной в момент окончания толчка руками. 7. Толчок руками закончен, лыжник скользит на двух лыжах.

Виды коньковых ходов

- Полуконьковый ход

- Одновременный двухшажный коньковый ход

- Одновременный одношажный коньковый ход

- Попеременный коньковый ход

Полуконьковый ход

Одновременный полуконьковый ход применяют на равнинных участках, пологих подъемах и спусках при наличии лыжни для безотрывного скольжения лыжи опорной ноги. Необходимо для этого хода и лыжное полотно, на котором лыжа толчковой ноги разворачивается под углом от 15° до 30° в зависимости от скорости: чем она выше, тем угол меньше. В полуконьковом ходе достаточно выраженные границы имеют четыре фазы: свободное скольжение, скольжение с отталкиванием руками, скольжение с отталкиванием ногой и руками, скольжение с отталкиванием ногой. фаза I - свободное скольжение, занять одноопорное положение на левой ноге, правую отвести назад-в сторону (обе ноги немного согнуты в коленных суставах), почти прямые руки находятся сзади и удерживают палки на весу, туловище слегка наклонено вперед. Зафиксировать положение ног, рук и туловища, прочувствовать загрузку опорной ноги всей массой тела. При повторении пропорционально имитировать как правосторонний, так и левосторонний вариант, при котором в опорном положении будет правая нога; фаза II - скольжение с отталкиванием руками, в одноопорном положении на левой ноге подтянуть правую и, приподняв над опорой, расположить рядом, руки вынести вперед и слегка согнуть в локтевых суставах, чтобы поставить палки на опору перед носками ног, кольцами к себе, несколько увеличить наклон туловища для усиления давления на палки; фаза III - скольжение с отталкиванием ногой и руками, перейти в двухопорное положение, удерживая массу тела в основном по-прежнему на полусогнутой опорной ноге (левой), а согнутую в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах правую ногу (теперь толчковую) отставить немного назад-в сторону на всю стопу, т.к. она уже начала отталкивание; руки и палки занимают положение, характерное для завершения толчка с активным участием туловища за счет дальнейшего увеличения наклона; фаза IV - скольжение с окончанием отталкивания ногой, занять двухопорное положение - выпада в сторону на левой (опорной) ноге, загруженной, как и во всех предыдущих фазах массой тела, а толчковую (правую) отвести назад - в сторону, выпрямить, но носок от опоры не отрывать; руки находятся сзади и удерживают палки над опорой; туловище наклонено.

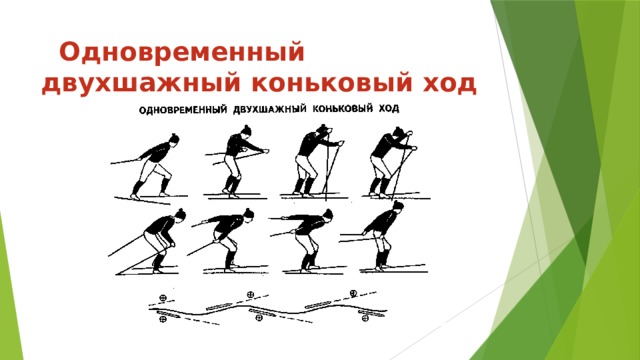

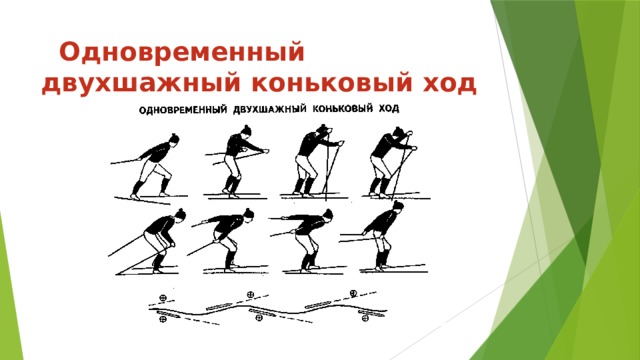

Одновременный двухшажный коньковый ход

Фаза 1 - скольжение на левой лыже с отталкиванием правой рукой - начинается после отталкивания правой ногой и заканчивается отрывом правой палки от опоры. Продолжительность фазы - 0,12-0,15 с. Опорную (левую) ногу лыжник во время скольжения начинает плавно выпрямлять в коленном и тазобедренном суставах. Маховую ногу, постепенно сгибая ее в коленном и тазобедренном суставах и при этом удерживая лыжу под прежним углом к основному направлению движения, лыжник подтягивает к опорной ноге. П. ц. м. т. лыжника начинает перемещаться на переднюю часть стопы опорной ноги. Фаза 2 - скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой. Свободное одноопорное скольжение на правой лыже, скольжение с одновременным отталкиванием руками, скольжение с одновременным отталкиванием руками и ногой (правой), скольжение с отталкиванием правой ногой. При преодолении подъемов в цикле этого хода выделяют следующие фазы: свободное одноопорное скольжение, скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой, скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с одновременным отталкиванием руками, скольжение на правой лыже с отталкиванием правой ногой и руками (рукой), скольжение на правой лыже с отталкиванием правой ногой.

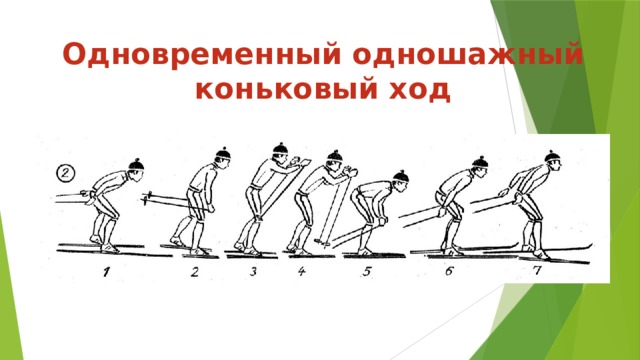

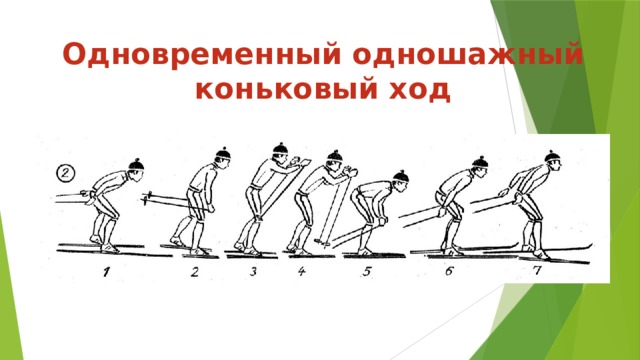

Одновременный одношажный коньковый ход

Этот ход - наиболее сложный в координационном отношении. так-как при каждом скользящем шаге разгибание толчковой ноги сопровождается наклоном туловища и отталкиванием руками. Анализ движений цикла хода целесообразно начинать с момента окончания отталкивания ногой. Цикл хода состоит из двух скользящих шагов. Каждый шаг включает отталкивание ногой (правой или левой), одновременное отталкивание руками и одноопорное скольжение. Выполнив цикл, лыжник преодолевает на равнине 6-15 м, на подъемах 4-10 м. за 1,2-2 с. при средней скорости 3,5-8,5 м/с. Темп хода - 30-50 циклов в 1 мин, время отталкивания ногой - 0,25-0,45 с. руками - 0,25-0,40 с. При передвижении на равнине и на пологих подъемах в цикле различают четыре фазы (в одном скользящем шаге): свободное одноопорное скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием руками, скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с отталкиванием ногой. С увеличением крутизны подъема фазовая структура хода несколько изменяется. В этих условиях отталкивание руками начинается почти одновременно с отталкиванием ногой и в цикле хода выделяется три фазы: свободное одноопорное скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с отталкиванием ногой.

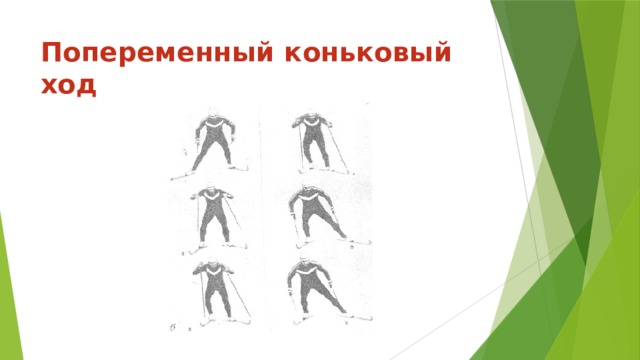

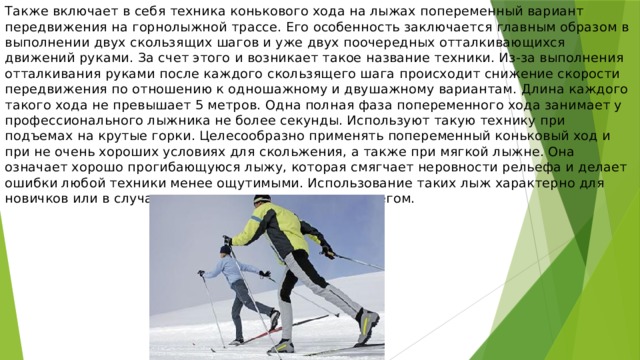

Попеременный коньковый ход

Также включает в себя техника конькового хода на лыжах попеременный вариант передвижения на горнолыжной трассе. Его особенность заключается главным образом в выполнении двух скользящих шагов и уже двух поочередных отталкивающихся движений руками. За счет этого и возникает такое название техники. Из-за выполнения отталкивания руками после каждого скользящего шага происходит снижение скорости передвижения по отношению к одношажному и двушажному вариантам. Длина каждого такого хода не превышает 5 метров. Одна полная фаза попеременного хода занимает у профессионального лыжника не более секунды. Используют такую технику при подъемах на крутые горки. Целесообразно применять попеременный коньковый ход и при не очень хороших условиях для скольжения, а также при мягкой лыжне. Она означает хорошо прогибающуюся лыжу, которая смягчает неровности рельефа и делает ошибки любой техники менее ощутимыми. Использование таких лыж характерно для новичков или в случае катания на трассе с мягким снегом.

Повороты на месте

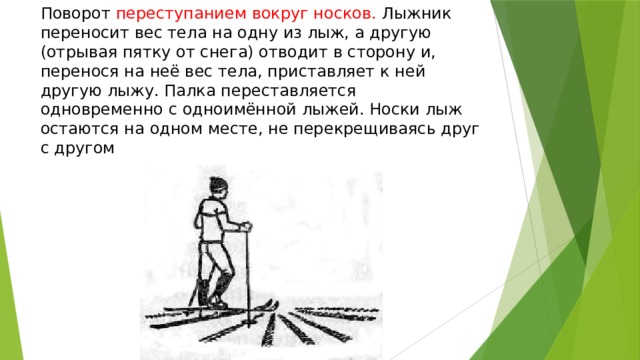

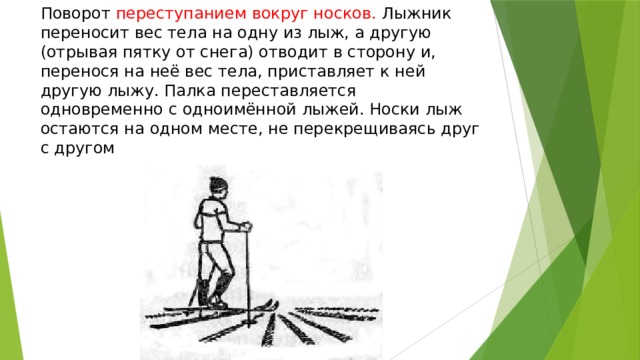

Поворот переступанием вокруг носков. Лыжник переносит вес тела на одну из лыж, а другую (отрывая пятку от снега) отводит в сторону и, перенося на неё вес тела, приставляет к ней другую лыжу. Палка переставляется одновременно с одноимённой лыжей. Носки лыж остаются на одном месте, не перекрещиваясь друг с другом

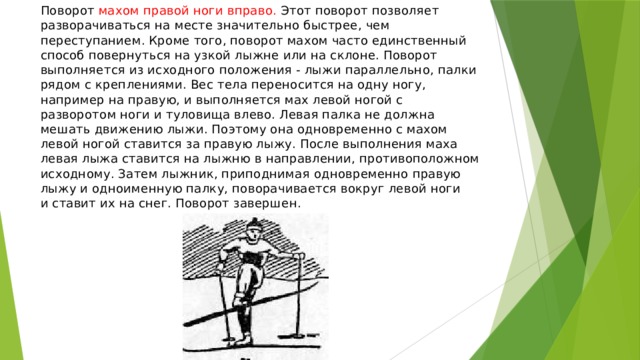

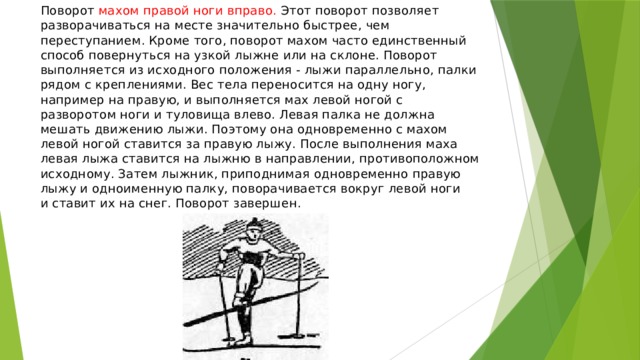

Поворот махом правой ноги вправо. Этот поворот позволяет разворачиваться на месте значительно быстрее, чем переступанием. Кроме того, поворот махом часто единственный способ повернуться на узкой лыжне или на склоне. Поворот выполняется из исходного положения - лыжи параллельно, палки рядом с креплениями. Вес тела переносится на одну ногу, например на правую, и выполняется мах левой ногой с разворотом ноги и туловища влево. Левая палка не должна мешать движению лыжи. Поэтому она одновременно с махом левой ногой ставится за правую лыжу. После выполнения маха левая лыжа ставится на лыжню в направлении, противоположном исходному. Затем лыжник, приподнимая одновременно правую лыжу и одноименную палку, поворачивается вокруг левой ноги и ставит их на снег. Поворот завершен.

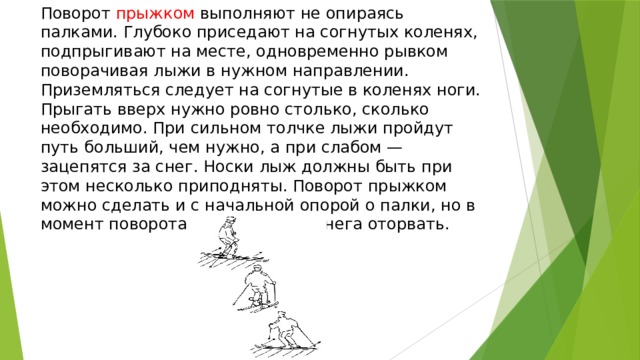

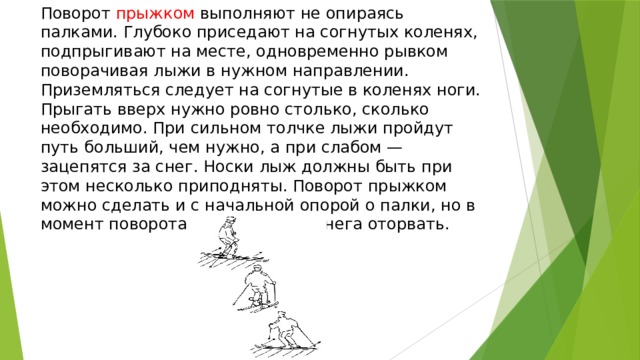

Поворот прыжком выполняют не опираясь палками. Глубоко приседают на согнутых коленях, подпрыгивают на месте, одновременно рывком поворачивая лыжи в нужном направлении. Приземляться следует на согнутые в коленях ноги. Прыгать вверх нужно ровно столько, сколько необходимо. При сильном толчке лыжи пройдут путь больший, чем нужно, а при слабом — зацепятся за снег. Носки лыж должны быть при этом несколько приподняты. Поворот прыжком можно сделать и с начальной опорой о палки, но в момент поворота их следует от снега оторвать.

Повороты в движении

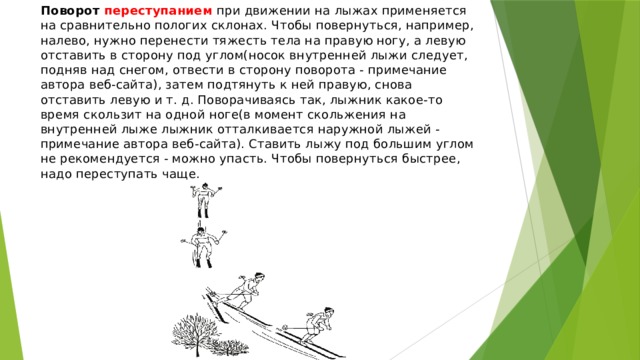

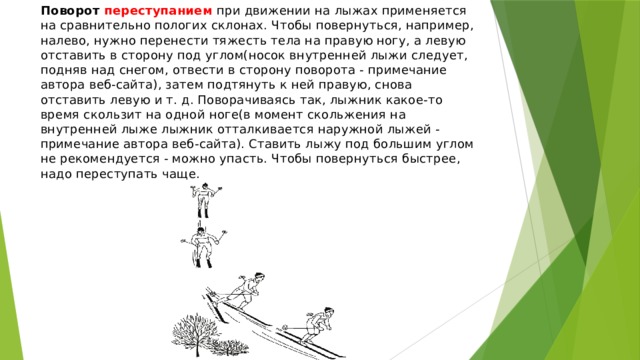

Поворот переступанием при движении на лыжах применяется на сравнительно пологих склонах. Чтобы повернуться, например, налево, нужно перенести тяжесть тела на правую ногу, а левую отставить в сторону под углом(носок внутренней лыжи следует, подняв над снегом, отвести в сторону поворота - примечание автора веб-сайта), затем подтянуть к ней правую, снова отставить левую и т. д. Поворачиваясь так, лыжник какое-то время скользит на одной ноге(в момент скольжения на внутренней лыже лыжник отталкивается наружной лыжей - примечание автора веб-сайта). Ставить лыжу под большим углом не рекомендуется - можно упасть. Чтобы повернуться быстрее, надо переступать чаще.

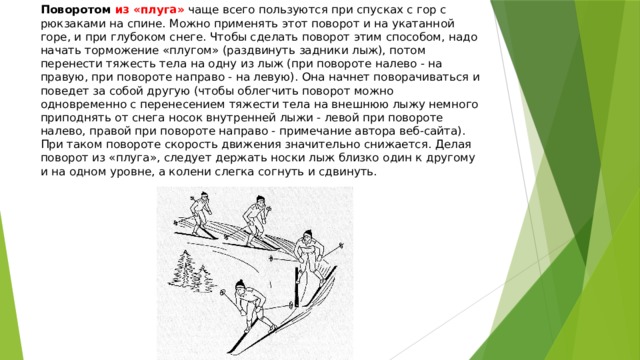

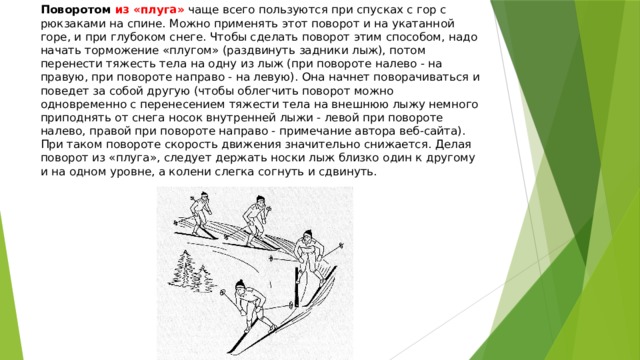

Поворотом из «плуга» чаще всего пользуются при спусках с гор с рюкзаками на спине. Можно применять этот поворот и на укатанной горе, и при глубоком снеге. Чтобы сделать поворот этим способом, надо начать торможение «плугом» (раздвинуть задники лыж), потом перенести тяжесть тела на одну из лыж (при повороте налево - на правую, при повороте направо - на левую). Она начнет поворачиваться и поведет за собой другую (чтобы облегчить поворот можно одновременно с перенесением тяжести тела на внешнюю лыжу немного приподнять от снега носок внутренней лыжи - левой при повороте налево, правой при повороте направо - примечание автора веб-сайта). При таком повороте скорость движения значительно снижается. Делая поворот из «плуга», следует держать носки лыж близко один к другому и нa одном уровне, а колени слегка согнуть и сдвинуть.

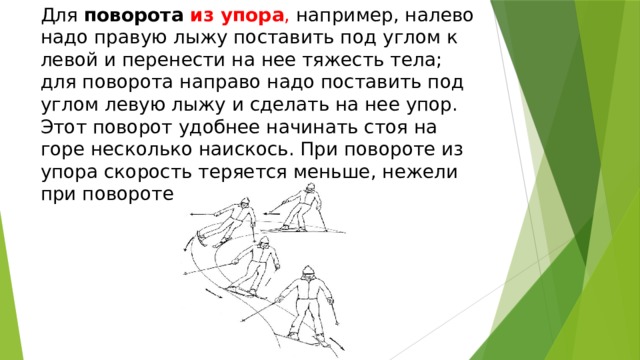

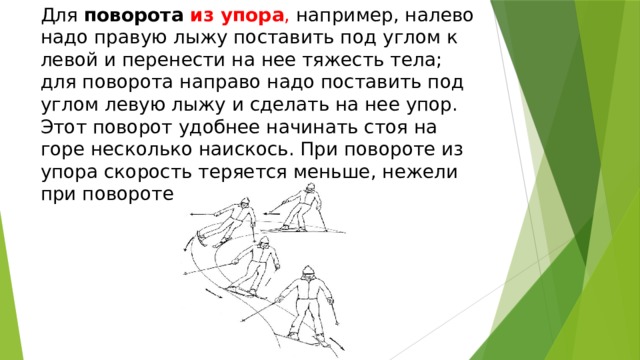

Для поворота из упора , например, налево надо правую лыжу поставить под углом к левой и перенести на нее тяжесть тела; для поворота направо надо поставить под углом левую лыжу и сделать на нее упор. Этот поворот удобнее начинать стоя на горе несколько наискось. При повороте из упора скорость теряется меньше, нежели при повороте из «плуга».

Способы торможения

Торможение плугом дает возможность регулировать скорость спуска: путем увеличения или уменьшения угла разведения лыж или угла их постановки на ребра увеличивается или уменьшается сопротивление снега. Надо добиться такого торможения плугом, чтобы можно было из свободного спуска легко перейти в плуг и из плуга в свободный спуск, а также замедлить движение или остановиться в намеченном месте спуска. Лыжник должен уметь, не прекращая движения, переходить то в широкий, то в узкий плуг, регулируя скорости спуска. Постановка лыж на ребро достигается общим наклоном голени при неподвижных голеностопных суставах. Посредством сведения и разведения колен при одинаковой ширине плуга можно изменить кантование лыж и тем самым регулировать скорость. Подводящие упражнения: на ровном месте принять стойку плуга, тщательно проверить ее правильность; сделать несколько пружинистых глубоких приседаний, кантуя лыжи, и еще раз проверить правильность стойки. Из основной стойки прыжком принять положение плуга. Обучать торможению плугом следует сразу на склонах средней крутизны. Перед началом торможения необходимо не забывать отклониться назад. Лыжники должны научиться изменять скорость по командам: «Уже!», «Шире!», «Медленнее!», «Быстрее!», «Стой!». После того как обучающиеся овладеют равномерным торможением, надо установить на склоне ориентиры (флажки, палки, ветки) и учить проходить определенные отрезки дистанции с различной скоростью и останавливаться в определенном месте. Научившись регулировать скорость спуска на учебном склоне, можно переходить к совершенствованию спусков на крутых пересеченных склонах. Ошибки: попытка выполнить плуг на прямых ногах, в высокой стойке; носки лыж не на одной линии и разведены, неравномерное давление на лыжи, при разведении пяток лыж недостаточен нажим на каблуки, резкое начало торможения без соответствующей подготовки, без наклона назад; чрезмерная постановка лыж на ребра, а также применение этого приема там, где в нем нет надобности.

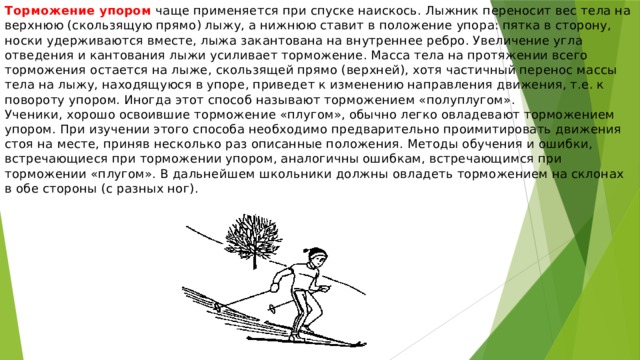

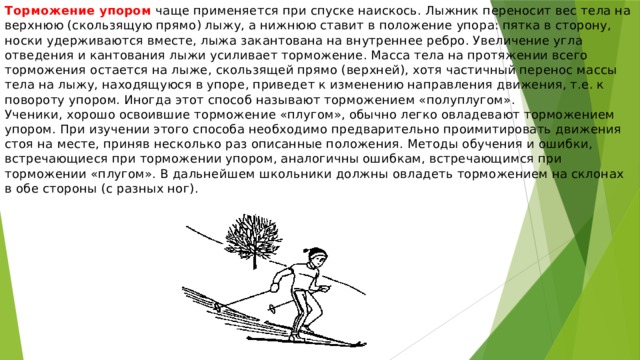

Торможение упором чаще применяется при спуске наискось. Лыжник переносит вес тела на верхнюю (скользящую прямо) лыжу, а нижнюю ставит в положение упора: пятка в сторону, носки удерживаются вместе, лыжа закантована на внутреннее ребро. Увеличение угла отведения и кантования лыжи усиливает торможение. Масса тела на протяжении всего торможения остается на лыже, скользящей прямо (верхней), хотя частичный перенос массы тела на лыжу, находящуюся в упоре, приведет к изменению направления движения, т.е. к повороту упором. Иногда этот способ называют торможением «полуплугом». Ученики, хорошо освоившие торможение «плугом», обычно легко овладевают торможением упором. При изучении этого способа необходимо предварительно проимитировать движения стоя на месте, приняв несколько раз описанные положения. Методы обучения и ошибки, встречающиеся при торможении упором, аналогичны ошибкам, встречающимся при торможении «плугом». В дальнейшем школьники должны овладеть торможением на склонах в обе стороны (с разных ног).

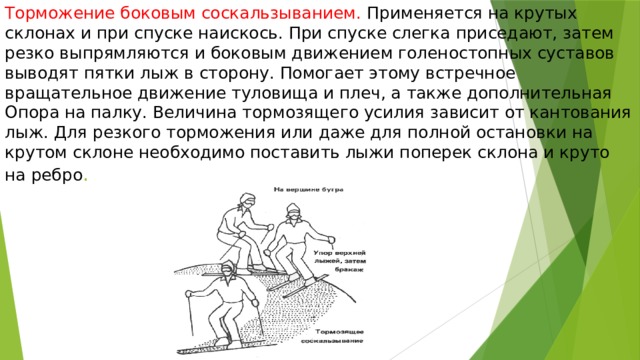

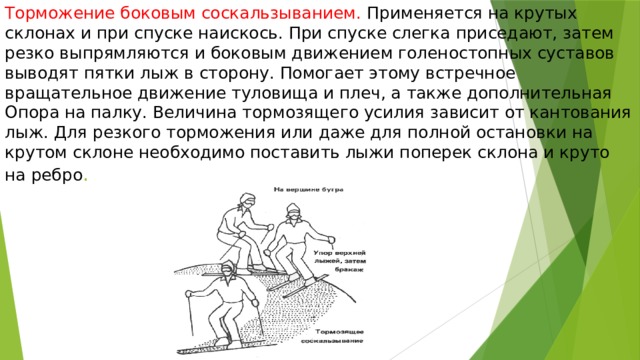

Торможение боковым соскальзыванием. Применяется на крутых склонах и при спуске наискось. При спуске слегка приседают, затем резко выпрямляются и боковым движением голеностопных суставов выводят пятки лыж в сторону. Помогает этому встречное вращательное движение туловища и плеч, а также дополнительная Опора на палку. Величина тормозящего усилия зависит от кантования лыж. Для резкого торможения или даже для полной остановки на крутом склоне необходимо поставить лыжи поперек склона и круто на ребро .

Способы подъёмов

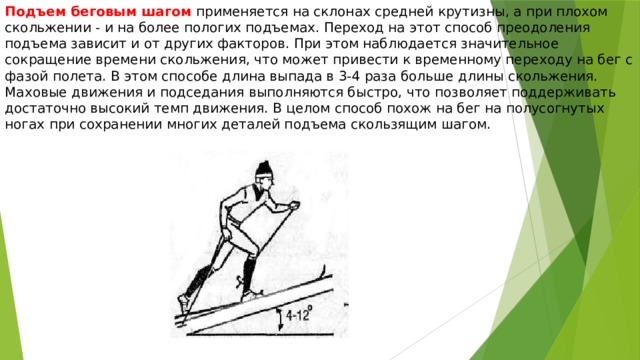

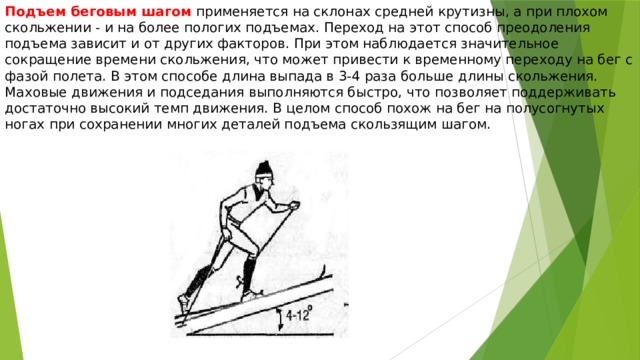

Подъем беговым шагом применяется на склонах средней крутизны, а при плохом скольжении - и на более пологих подъемах. Переход на этот способ преодоления подъема зависит и от других факторов. При этом наблюдается значительное сокращение времени скольжения, что может привести к временному переходу на бег с фазой полета. В этом способе длина выпада в 3-4 раза больше длины скольжения. Маховые движения и подседания выполняются быстро, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп движения. В целом способ похож на бег на полусогнутых ногах при сохранении многих деталей подъема скользящим шагом.

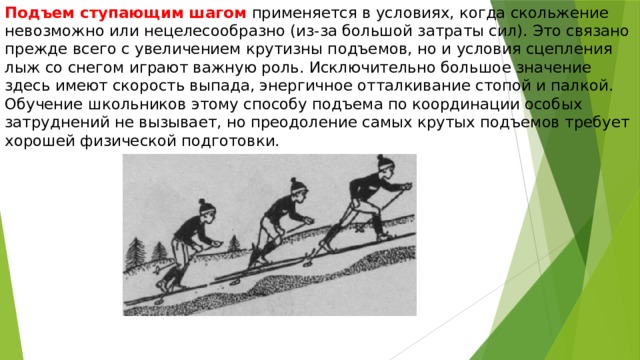

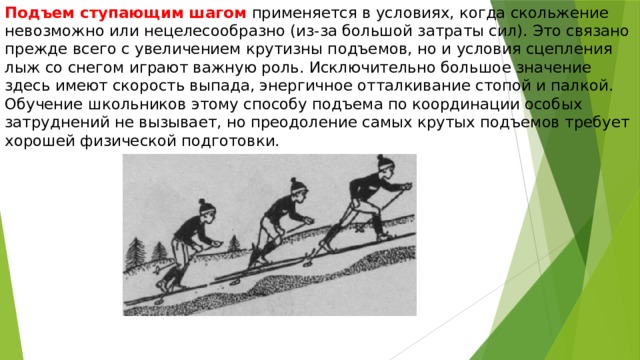

Подъем ступающим шагом применяется в условиях, когда скольжение невозможно или нецелесообразно (из-за большой затраты сил). Это связано прежде всего с увеличением крутизны подъемов, но и условия сцепления лыж со снегом играют важную роль. Исключительно большое значение здесь имеют скорость выпада, энергичное отталкивание стопой и палкой. Обучение школьников этому способу подъема по координации особых затруднений не вызывает, но преодоление самых крутых подъемов требует хорошей физической подготовки.

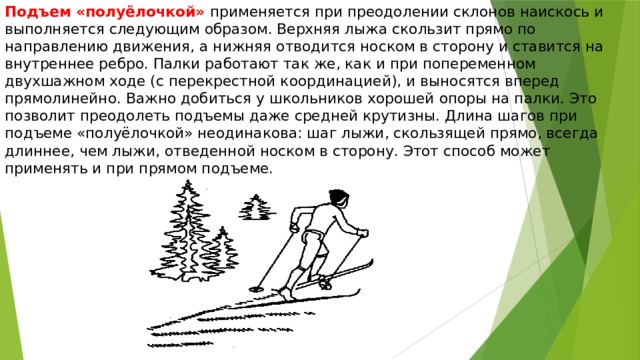

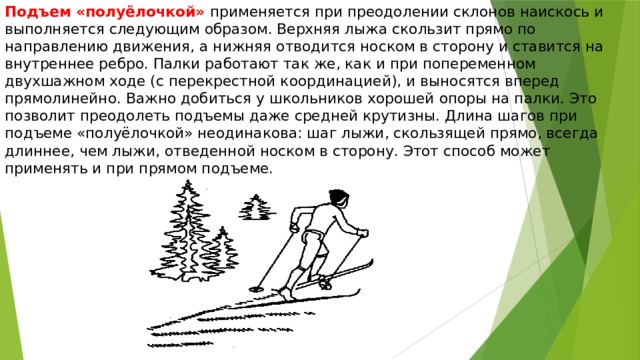

Подъем «полуёлочкой» применяется при преодолении склонов наискось и выполняется следующим образом. Верхняя лыжа скользит прямо по направлению движения, а нижняя отводится носком в сторону и ставится на внутреннее ребро. Палки работают так же, как и при попеременном двухшажном ходе (с перекрестной координацией), и выносятся вперед прямолинейно. Важно добиться у школьников хорошей опоры на палки. Это позволит преодолеть подъемы даже средней крутизны. Длина шагов при подъеме «полуёлочкой» неодинакова: шаг лыжи, скользящей прямо, всегда длиннее, чем лыжи, отведенной носком в сторону. Этот способ может применять и при прямом подъеме.

Подъем «елочкой» применяется на довольно крутых склонах (до 35°), когда школьники не в состоянии преодолеть подъем ступающим шагом. Разведение носков и постановка лыж на внутреннее ребро значительно увеличивают сцепление их со снегом и предотвращают скатывание. Название этого способа происходит от следа на снегу, который оставляет лыжник, и напоминает ветви елочки. Лыжник, преодолевая подъем этим способом, также передвигается ступающим шагом с разведением носков лыж и постановкой их на ребро. Важное значение при этом способе подъема имеет опора на палки, которые ставятся сзади лыж. С увеличением крутизны склона увеличиваются угол разведения лыж и наклон туловища вперед. При передвижении этим способом могут быть различные варианты работы рук: одновременно с лыжей выносится одноименная или противоположная (разноименная) палка. Этот способ подъема ученики осваивают довольно быстро. После показа школьники пытаются сразу его выполнить, только не следует первоначальное обучение проводить на глубоком снегу. Крутизна склона при этом не должна превышать 5-10°.

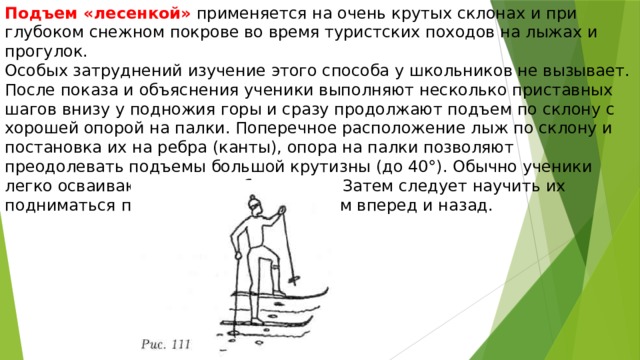

Подъем «лесенкой» применяется на очень крутых склонах и при глубоком снежном покрове во время туристских походов на лыжах и прогулок. Особых затруднений изучение этого способа у школьников не вызывает. После показа и объяснения ученики выполняют несколько приставных шагов внизу у подножия горы и сразу продолжают подъем по склону с хорошей опорой на палки. Поперечное расположение лыж по склону и постановка их на ребра (канты), опора на палки позволяют преодолевать подъемы большой крутизны (до 40°). Обычно ученики легко осваивают этот способ подъема. Затем следует научить их подниматься по склону с продвижением вперед и назад.

Стойки спуска

Наиболее часто применяется при спусках основная (средняя) стойка . Она наименее утомительна и позволяет выполнить при спуске любые другие приемы (торможения, повороты). При прямом спуске в основной стойке лыжи расставлены на 10-15 см одна от другой, ноги слегка согнуты в коленных суставах, туловище немного наклонено вперед, руки опущены и несколько выведены вперед, палки (обязательно кольцами назад) не касаются склона. Для увеличения устойчивости одну ногу выдвигают вперед на 10-20 см. Основная стойка обеспечивает наибольшую устойчивость при спуске.

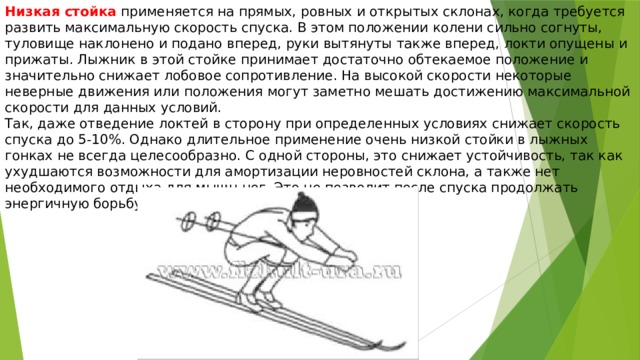

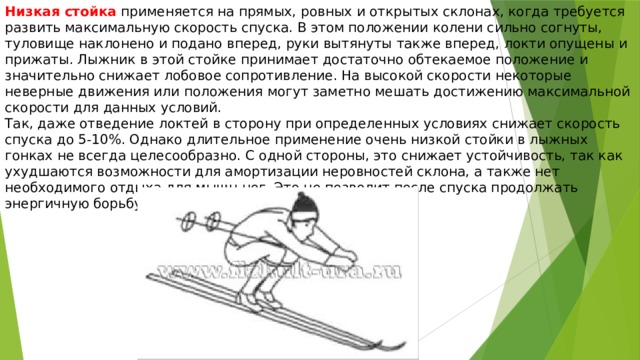

Низкая стойка применяется на прямых, ровных и открытых склонах, когда требуется развить максимальную скорость спуска. В этом положении колени сильно согнуты, туловище наклонено и подано вперед, руки вытянуты также вперед, локти опущены и прижаты. Лыжник в этой стойке принимает достаточно обтекаемое положение и значительно снижает лобовое сопротивление. На высокой скорости некоторые неверные движения или положения могут заметно мешать достижению максимальной скорости для данных условий. Так, даже отведение локтей в сторону при определенных условиях снижает скорость спуска до 5-10%. Однако длительное применение очень низкой стойки в лыжных гонках не всегда целесообразно. С одной стороны, это снижает устойчивость, так как ухудшаются возможности для амортизации неровностей склона, а также нет необходимого отдыха для мышц ног. Это нe позволит после спуска продолжать энергичную борьбу на трассе лыжных гонок.

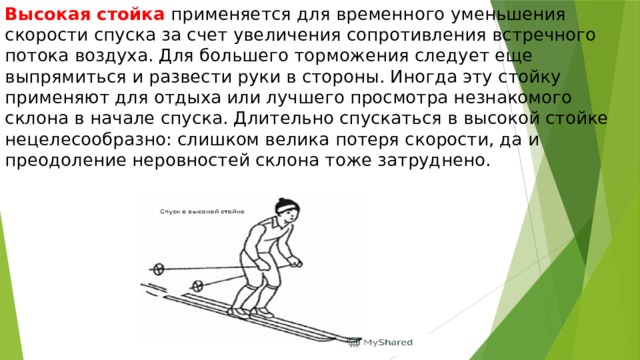

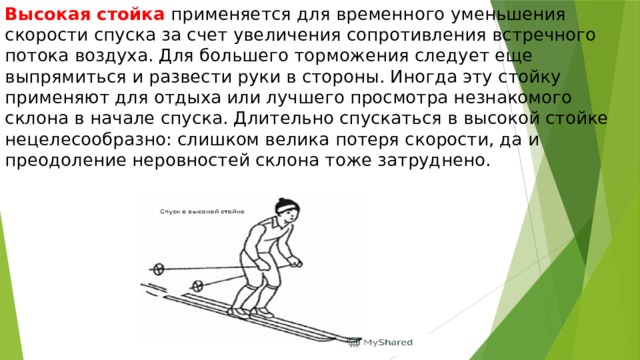

Высокая стойка применяется для временного уменьшения скорости спуска за счет увеличения сопротивления встречного потока воздуха. Для большего торможения следует еще выпрямиться и развести руки в стороны. Иногда эту стойку применяют для отдыха или лучшего просмотра незнакомого склона в начале спуска. Длительно спускаться в высокой стойке нецелесообразно: слишком велика потеря скорости, да и преодоление неровностей склона тоже затруднено.

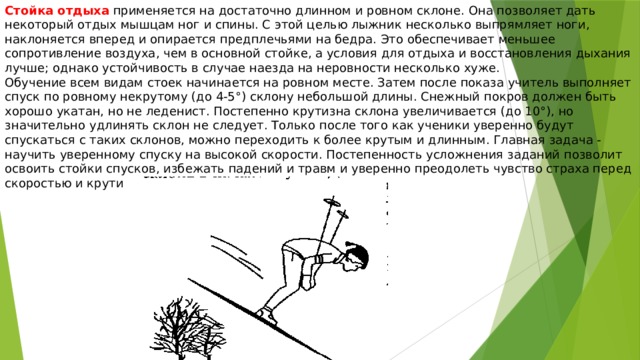

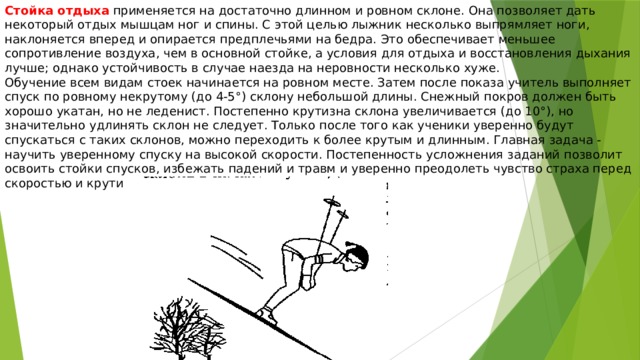

Стойка отдыха применяется на достаточно длинном и ровном склоне. Она позволяет дать некоторый отдых мышцам ног и спины. С этой целью лыжник несколько выпрямляет ноги, наклоняется вперед и опирается предплечьями на бедра. Это обеспечивает меньшее сопротивление воздуха, чем в основной стойке, а условия для отдыха и восстановления дыхания лучше; однако устойчивость в случае наезда на неровности несколько хуже. Обучение всем видам стоек начинается на ровном месте. Затем после показа учитель выполняет спуск по ровному некрутому (до 4-5°) склону небольшой длины. Снежный покров должен быть хорошо укатан, но не леденист. Постепенно крутизна склона увеличивается (до 10°), но значительно удлинять склон не следует. Только после того как ученики уверенно будут спускаться с таких склонов, можно переходить к более крутым и длинным. Главная задача - научить уверенному спуску на высокой скорости. Постепенность усложнения заданий позволит освоить стойки спусков, избежать падений и травм и уверенно преодолеть чувство страха перед скоростью и крутизной спусков.