Проект по географии

на тему:

«Движение материков: прошлое, настоящее и будущее»

Содержание

Пояснительная записка …………………………………………………………

Накопление доказательств о движения материков……………………….

Гипотеза «Дрейфа материков» Альфреда Вегенера……………………..

Теория литосферных плит……………………………………………........

Механизм перемещения литосферных плит………………………………

Современное направление и скорость движения литосферных плит…..

Прогноз очертания материков в будущем………………………………..

Интересные факты о движении литосферных плит……………………..

Заключение……………………………………………………………………….

Литература ……………………………………………………………………….

Пояснительная записка

Актуальность. Кажется, что очертания и расположения континентов не меняются со временем, но в действительности они постоянно очень медленно движутся. «Материки» то сталкиваются между собой, то разламываются посередине. Но неизбежно континенты всё время медленно перемещаются, как куски льда по поверхности водоема. Это называется континентальным дрейфом. Пройдет десятки лет и очертание земной поверхности изменится.

Цель проекта: изучить в литературных источниках как раньше выглядели материки, как двигались материки на протяжении истории Земли.

Задачи проекта:

- Изучить дошедшие до нас свидетельства о существовании Пангеи.

- Изучить гипотезу Альфреда Вегенера.

- Узнать о теории литосферных плит, механизмы их движения и скорости их перемещении.

- Проанализировать прогноз движения и очертания материков в будущем.

- Узнать интересные факты о движении литосферных плит.

Практическая значимость: данную проектную работу можно использовать как наглядный материал на уроках географии при изучении темы о дрейфе материков, для легкости восприятия новой темы.

1. Накопление доказательств о движения материков

После открытия Колумбом Америки на географических картах стали уточняться изображения американского побережья.

«Если взглянуть повнимательней на глобус или на любую карту мира, можно заметить одну особенность очертаний многих береговых линий, — пишет Борис Силкин. — Южная Америка и Африка, если их «сдвинуть» вплотную, довольно аккуратно «вложатся» друг в друга, как детали мозаичной картинки. Гренландия выглядит так, будто она только что вырвалась из «объятий», с одной стороны — Северной Америки, а с другой — Северной Европы... Длинный рукав Антарктического полуострова в Западном полушарии смыкается с крайним югом Южной Америки, и так далее: множеству выступов по одну сторону моря соответствуют впадины в очертаниях суши по другую сторону.

Эти «географические странности» люди отметили еще в те времена, когда они только учились составлять карты. Об этом размышляли знаменитый английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626), французский мыслитель Франсуа Пласэ и многие другие.

Еще в 1596 году в Амстердаме вышел в свет ученый трактат фламандского картографа Абрахама Ортелия (1527—1598) «Географическая сокровищница». Ортелий совершил два замечательных «прорыва» в познании мира, на столетия предваривших господствующую ныне теорию дрейфа континентов. Он не только отметил «совместимость» береговых линий Старого и Нового Света (включая и Европу), но и попытался реально представить, как шло раздвижение континентов».

Антонио Снидер в середине девятнадцатого столетия узнал о полном сходстве ископаемых растений каменноугольного периода палеозойской эры, найденных в Европе и Северной Америке.

Снидер стал искать причину. Он решил, что ископаемые деревья росли в одном большом лесу, разделившемся когда-то на части. Одна половина оказалась в Европе, а другая — в Америке!

Снидер сближает на карте материки так, чтобы берега соединились, и он получил единый континент. В 1858 году его сочинение «Мироздание и его разоблаченные тайны» было опубликовано в Париже. Но современникам его идея показалась неправдоподобной, и о ней забыли.

Та же судьба постигла гипотезы еще нескольких европейских и американских ученых. Все они предполагали, что континенты наших дней — всего лишь обломки более крупных «суперконтинентов» далекого прошлого, удалившиеся друг от друга на тысячи километров.

Наконец, в 1910—1912 годах немецкий исследователь Вегенер не только вновь выдвинул эту гипотезу, но и подкрепил ее разнообразными геологическими и геофизическими данными.

2. Гипотеза «Дрейфа материков» Альфреда Вегенера

В начале XX в. большую популярность среди естествоиспытателей, благодаря трудам немецкого геофизика А. Вегенера, получила идея перемещения материков. Он провел многие годы в экспедициях и в ноябре 1930 г. (точная дата неизвестна) погиб на ледниках Гренландии. Научный мир был потрясен известием о гибели А. Вегенера, находившегося в расцвете творческих сил. К этому времени достигла зенита популярность его идей о дрейфе материков.

А. Вегенеру пришла мысль о возможном перемещении материков, когда он внимательно рассматривал географическую карту мира. Его поразило удивительное сходство очертаний берегов Южной Америки и Африки. Позднее, А. Вегенер познакомился с палеонтологическими материалами, свидетельствующими о существовании некогда сухопутных связей между Бразилией и Африкой.

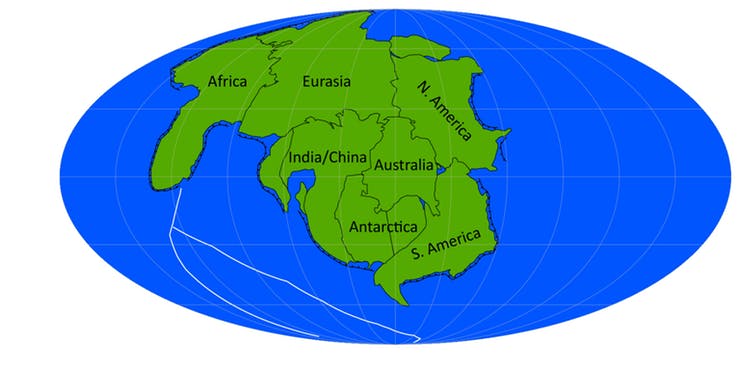

А. Вегенер предположил, что около 250 млн. лет назад все материки были сгруппированы в единый гигантский суперматерик — Пангею. Этот суперматерик состоял из двух частей. На севере располагалась Лавразия, которая объединяла Евразию (без Индии) и Северную Америку, а на юге — Гондвана, представленная Южной Америкой, Африкой, Индостаном, Австралией и Антарктидой.

Реконструкция Пангеи была основана главным образом на геоморфологических данных. Они полностью подтверждаются сходством геологических разрезов отдельных материков и ареалами развития определенных типов животного и растительного царств. Вся древняя флора и фауна южных гондванских материков образует единое сообщество. Многие наземные и пресноводные позвоночные, а также мелководные беспозвоночные формы, не способные активно перемещаться на большие расстояния и жившие как будто бы на разных материках, оказались удивительно близкими и похожими друг на друга. Трудно представить, каким образом могла расселиться древняя флора, если бы материки были отдалены один от другого на такое же огромное расстояние как в настоящее время.

Убедительные доказательства в пользу существования Пангеи, Гондваны и Лавразии получены А. Вегенером после обобщения палеоклиматических данных. В то время уже было хорошо известно, что почти на всех южных материках обнаружены следы крупнейшего покровного оледенения, которое произошло около 280 млн. лет назад. Ледниковые образования в виде фрагментов древних морен (их называют тиллитами), остатков форм ледникового рельефа и следов движения ледника известны в Южной Америке. (Бразилия, Аргентина), Южной Африке, Индии Австралии и Антарктиде. Трудно представить, как при современном положении материков могло возникнуть оледенение почти одновременно в столь удаленных друг от друга районах. Кроме того, большинство из перечисленных районов оледенения располагаются в настоящее время в экваториальных широтах.

Противники гипотезы дрейфа материков выставляли следующие аргументы. По их мнению, хотя все эти континенты в прошлом располагались в экваториальных и тропических широтах, они находились на значительно более высоком, чем в настоящее время, положении над уровнем моря, что обусловило появление в их пределах льда и снега. Ведь сейчас на горе Килиманджаро имеется многолетний снег и лед. Однако маловероятно, чтобы общая высота материков в то далекое время составляла 3500—4000 м. Для этого предположения нет никаких оснований, так как в этом случае материки подвергались бы интенсивному размыву и на их обрамлении должны были скопиться толщи грубообломочного материала, подобные накоплениям в конечных бассейнах стока горных рек.

Противники гипотезы дрейфа не могли представить, каким образом материки перемещались на столь большие расстояния. А. Вегенер объяснял это на примере движения айсбергов, которое осуществлялось под влиянием центробежных сил, обусловленных вращением планеты. Благодаря простоте и наглядности и, главное, убедительности приводимых в защиту гипотезы дрейфа материков фактов, она довольно быстро стала популярной. Однако вслед за успехом довольно скоро наступил кризис. Начало критическому отношению к гипотезе положили геофизики. Они получили большое число фактов и физических противоречий в цепи логических доказательств перемещения материков. Это им позволило доказывать неубедительность способа и причин дрейфа материков, и к началу 40-х годов эта гипотеза растеряла почти всех своих сторонников.

3. Теория литосферных плит

Лишь после того, как гипотеза А. Вегенера была полностью отвергнута, ей на смену пришла теория литосферных плит.

По теории литосферных плит, двигаются большие участки литосферы, а в каждой плите может быть и океаническая, и континентальная земная кора.

Движение плит литосферы, как предполагают, происходит под действием потоков вещества в мантии. Согласно последней теории, литосфера глубинными разломами разделена на 7 крупных и много мелких блоков – плит, находящихся в постоянном медленном движении.

Границы литосферных плит – это самые подвижные, самые активные участки земной коры. Литосферные плиты сталкиваются, раздвигаются или скользят рядом друг с другом.

Границы литосферных плит не совпадают с границами материков, хотя иногда и близки к ним. С движением плит связывают и представление о горообразовании. Там, где сталкиваются две плиты с континентальным типом коры, возникают горные системы планетарного масштаба. Так объясняется возникновение Гималаев – самой высокогорной части Альпийско-Гималайского горного пояса.

Правильность гипотезы расколов, расхождения и соединения материков подтверждает и геологическое строение суши разных материков. Возраст пород по обе стороны Атлантики говорит о том, что некогда эти континенты представляли собой одно целое. Благодаря тектонике плит стало возможно восстановить древние страницы истории Земли и положения материков в прошлом.

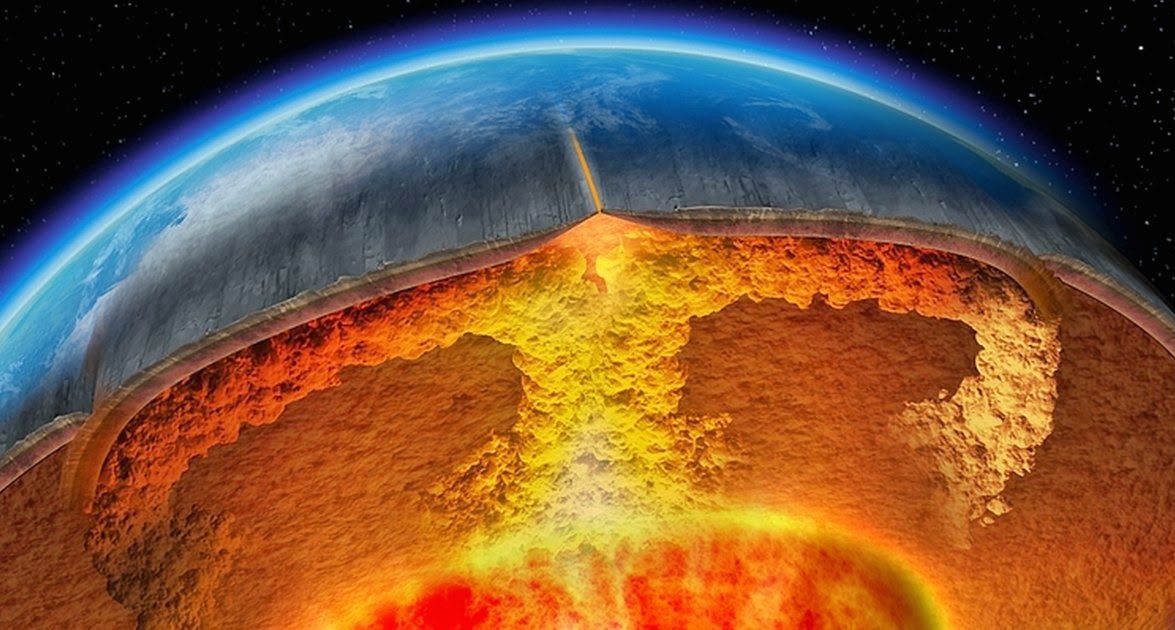

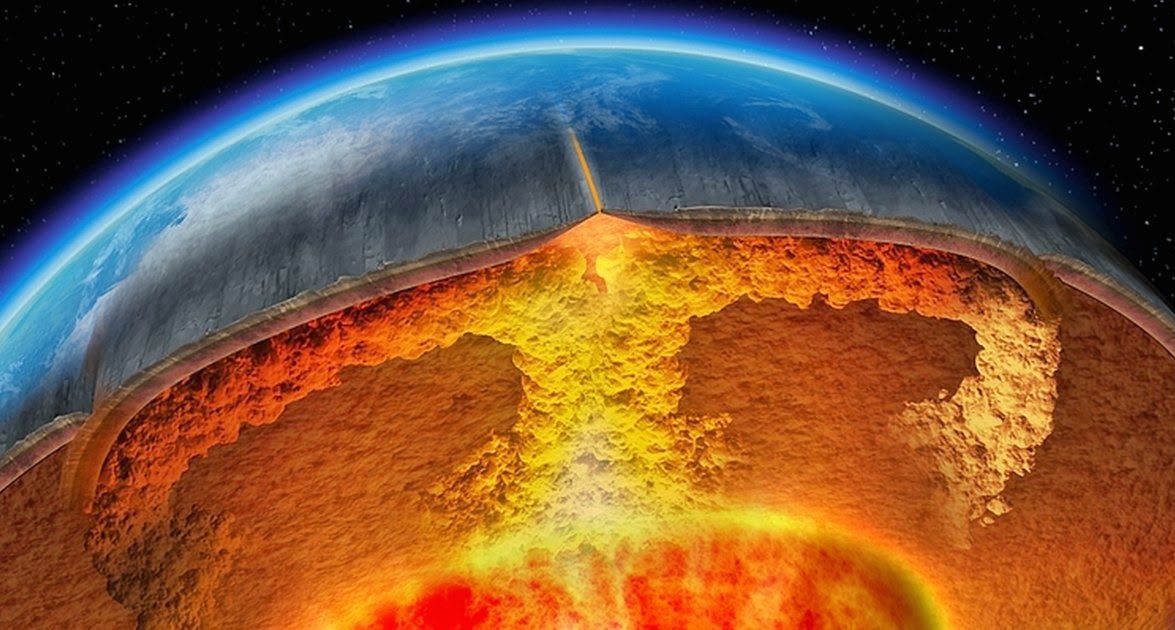

4. Механизм перемещения литосферных плит

С позиции тектоники литосферных плит механизм движения плит по поверхности земли реализуется за счет конвективных течений астеносферы. Вязкость верхней мантии, в состав которой входит и астеносфера, значительно больше вязкости танковой брони, поэтому говорить о конвекции и течении вещества в мантии можно только в геологическом масштабе времени — масштабе многих тысяч и даже миллионов лет.

Тепловая конвекция в веществе мантии возникает как эффективный механизм передачи тепловой энергии из ядра Земли и представляет собой конвективные ячейки размером до нескольких тысяч километров. Над восходящими потоками мантийного вещества, то есть горячими и менее плотными, располагаются зоны спрединга (раздвижения) океанского дна. Нисходящие струи остывшего и более плотного мантийного вещества увлекают за собой литосферные плиты в зонах субдукции (погружения). Движение плит осуществляется за счет вязкого сцепления вещества верхней мантии, находящегося в конвективном движении, с неровной подошвой литосферы.

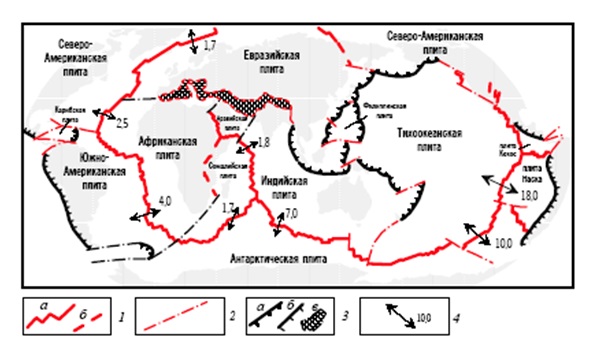

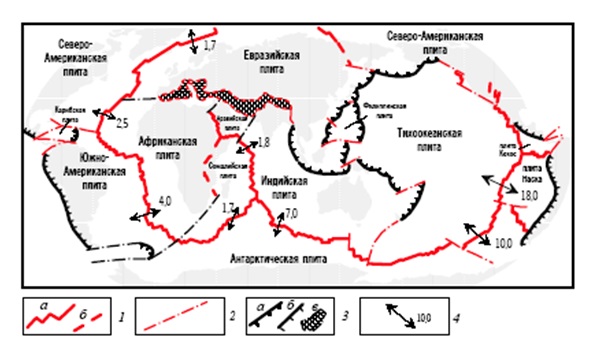

5. Современное направление и скорость движения литосферных плит

Начиная с раннего протерозоя скорость движения литосферных плит последовательно снижалась с 50 см/год до ее современного значения около 5 см/год.

Снижение средней скорости движения плит будет происходить и далее, вплоть до того момента, когда благодаря увеличению мощности океанических плит и их трению друг о друга оно вообще не прекратится. Но произойдет это, по-видимому, только через 1-1,5 млрд лет.

Для определения скоростей движения литосферных плит обычно используют данные по расположению полосчатых магнитных аномалий на океанском дне. Эти аномалии, как теперь установлено, появляются в рифтовых зонах океанов благодаря намагничиванию излившихся на них базальтов тем магнитным полем, которое существовало на Земле в момент излияния базальтов.

Но, как известно, геомагнитное поле время от времени меняло направление на прямо противоположное. Это приводило к тому, что базальты, излившиеся в разные периоды инверсий геомагнитного поля, оказывались намагниченными в противоположные стороны.

Но благодаря раздвижению океанского дна в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов более древние базальты всегда оказываются отодвинутыми на бoльшие расстояния от этих зон, а вместе с океанским дном отодвигается от них и "вмороженное" в базальты древнее магнитное поле Земли.

Раздвижение океанической коры вместе с разнонамагниченными базальтами обычно развивается строго симметрично по обе стороны от рифтового разлома. Поэтому и связанные с ними магнитные аномалии также располагаются симметрично по обоим склонам срединно-океанических хребтов и окружающих их абиссальных котловин. Такие аномалии теперь можно использовать для определения возраста океанского дна и скорости его раздвижения в рифтовых зонах. Однако для этого необходимо знать возраст отдельных инверсий магнитного поля Земли и сопоставить эти инверсии с наблюдаемыми на океанском дне магнитными аномалиями.

Возраст магнитных инверсий был определен по детальным палеомагнитным исследованиям хорошо датированных толщ базальтовых покровов и осадочных пород континентов и базальтов океанского дна. В результате сопоставления полученной таким путем геомагнитной временной шкалы с магнитными аномалиями на океанском дне удалось определить возраст океанической коры на большей части акваторий Мирового океана. Все океанические плиты, сформировавшиеся раньше поздней юры, уже успели погрузиться в мантию под современными или древними зонами поддвига плит, и, следовательно, не сохранилось на океанском дне и магнитных аномалий, возраст которых превышал бы 150 млн лет.

6. Прогноз очертания материков в будущем.

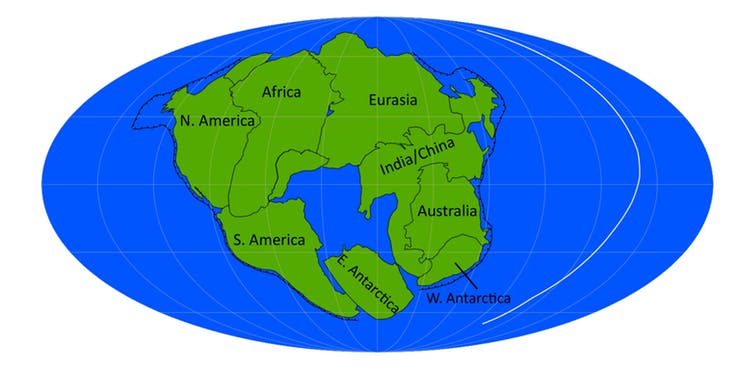

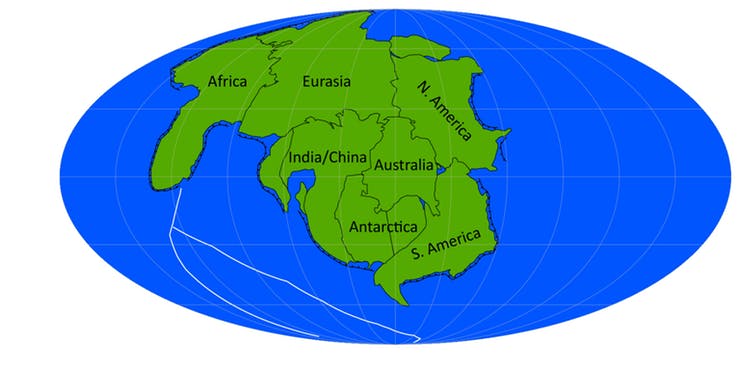

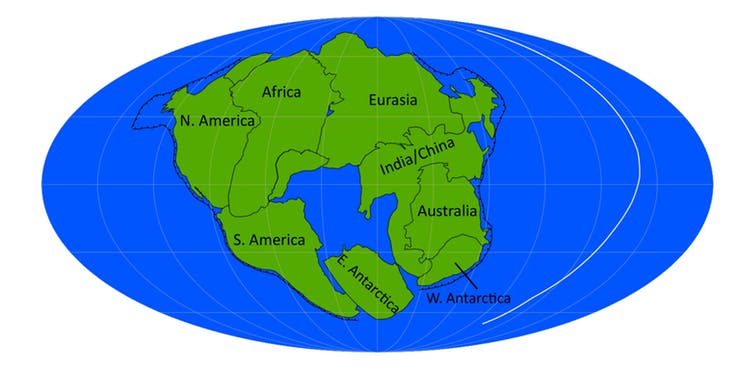

1. Новопангея. Если предположить, что нынешние тенденции не изменятся и Атлантический продолжит открываться, закрывая тем самым Тихий, то возникнет сценарий, когда следующий суперконтинент будет полным антиподом Пангеи. Америка столкнется с дрейфующей Антарктидой, а затем с уже единой Африко-Евразией.

2. Пангея Ультима. Однако открытие Атлантики может замедлиться и даже пойти в обратном направлении. Две зоны субдукции Атлантического океана могут потенциально распространиться по всем восточным побережьям Америки, что приведет к воссозданию подобия Пангеи в виде единой Северной и Южной Америки, Европы и Африки и образованию нового суперконтинента, окруженного большим Тихим океаном.

3. Аурика. Если в Атлантическом океане появятся новые зоны субдукции — что вполне может произойти, — то Тихий и Атлантический океаны будут обречены на уменьшение. Это означает, что может образоваться новый океанский бассейн. В этом сценарии Паназиатский раскол, сегодня проходящий через Азию с запада Индии до Арктики, создаст новый океан. В результате образуется суперконтинент Аурика. Из-за нынешнего дрейфа Австралии в направлении севера он будет находиться в центре нового континента, так как Восточная Азия и Северная Америка закроют Тихоокеанский регион с обеих сторон. Затем европейские и африканские плиты воссоединятся с Америкой, закрыв Атлантику.

4. Амазия. Четвертый сценарий предсказывает совершенно другую судьбу Земле. Сейчас некоторые тектонические плиты перемещаются на север, включая Африку и Австралию. Считается, что этот дрейф вызван аномалиями, оставленными Пангеей в мантии Земли. Из-за этого северного дрейфа можно предусмотреть сценарий, где континенты, за исключением Антарктиды, продолжают дрейфовать на север. Следовательно, в итоге они соберутся вокруг Северного полюса в суперконтиненте под названием Амазия. В этом сценарии как Атлантика, так и Тихий океан останутся открытыми.

Из этих четырех сценариев наиболее вероятным специалисты считают вариант Новопангеи. Это следует логике движения нынешних континентов — остальные три сценария предполагают внезапное появление совершенно иных процессов.

7. Интересные факты о движении литосферных плит

В настоящее время существует специальная область знаний, отвечающая за изучение развития сейсмической активности земной коры. Она получила название тектоники плит. Сама тектоническая (литосферная) плита представляет собой определенный структурный элемент в литосфере, который непрерывно движется в верхней мантии (астеносфере) планеты Земля.

Изучая карту мира, можно обнаружить, что очертания материков похожи друг на друга. Так, исследования ученых показали, что много миллионов лет назад тектонические плиты были единым целым. Такой материковый комплекс называется Пангея. Однако по мере эволюции сейсмическая активность Земли лишь возрастала, что привело к образованию отдельных литосферных блоков, отдаленных друг от друга на весьма значительное расстояние.

Основной причиной, по которой вся литосфера земного шара находится в непрерывном движении, является тепловая конвекция. В центральной части планеты царят критически высокая температура. При нагревании верхние слои вещества, находящегося в недрах Земли, поднимаются, в то время как верхние слои, уже охлажденные, опускаются к центру. Непрерывная циркуляция вещества и приводит в движение участки земной коры.

Скорость движения литосферных плит составляет примерно 2-2,5 см в год. Поскольку их движение происходит на поверхности планеты, то на границе их взаимодействия возникают сильные деформации в земной коре. Как правило, это приводит к формированию горных хребтов и разломов. Например, на территории России так были образованы горные системы Кавказ, Урал, Алтай и другие.

Африка буквально раскалывается на две части. Были зафиксированы большие трещины внутри земли, простирающиеся через большую часть территории Кении. Согласно прогнозам ученых, примерно через 10 миллионов лет африканский континент как единое целое прекратит свое существование.

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту, по мере накопления новых данных концепция тектоники литосферных плит непрерывно развивается. Одним из актуальных вопросов современной тектоники остается объяснение причин внутриплитного магматизма и магматизма горячих точек, в результате которого возникают цепочки океанических островов, например Гавайи, или супервулканы вроде Йеллоустонского, а также крупные магматические провинции, скажем Сибирские траппы и траппы плато Декан в Индии.

Одной из наиболее распространенных гипотез, объясняющих причины внутриплитного магматизма, является концепция мантийных плюмов — струй горячего мантийного вещества, поднимающихся с границы ядро — мантия и являющихся источником избыточного (по сравнению со средним для мантии значением) тепла, которое инициирует выплавление огромных объемов магмы. В случае излияния на поверхность континента или океанского дна эти расплавы, по составу соответствующие базальтам, формируют крупные изверженные провинции. Если при подъеме к поверхности земли плюм упирается в океанскую кору, то он прожигает ее, в результате чего формируются вулканические острова — подводные вулканы, вершины которых возвышаются над поверхностью океана, или крупные океанские базальтовые плато вроде плато Онтонг-Джава в Тихом океане.

Интересным и перспективным развитием тектоники мантийных плюмов является установление двух горячих полей мантии, расположенных на границе ядро — мантия. Исследования последнего десятилетия выявили пространственную связь между проекцией периферийных областей горячих полей мантии на земную поверхность и реконструированным положением алмазоносных кимберлитовых трубок и крупных континентальных магматических провинций для последних 300 миллионов лет. Указанная закономерность не только дала в руки тектонистов мощный инструмент для уточнения палеодолготного положения континентов, но и позволила существенно продвинуться в разработке вопроса о механизмах формирования этих уникальных проявлений магматической активности на Земле.

Список литературы

Учебник по географии Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 2014 г.

Новая энциклопедия школьника. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2013г.

https://studbooks.net/

https://science.fandom.com/ru/wiki/Тектоника_плит#

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тектоника_плит

https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-predskazali-neskolko-variantov