Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка»

РУССКИЕ СЕЗОНЫ В ПАРИЖЕ

проект

Выполнила:

Шабалова Лидия, ученица 9 «б» класса

Руководитель:

Глупак Ольга Георгиевна,

учитель ИЗО, МХК, музыки

с. Ивановка

2020

Содержание

Введение 3

1 Жизненный путь С.П. Дягилева 4

1.1 Детство и юность. Рождение творческой личности. Внутренние противоречия и поиск жизненных ценностей 4

1.2 История начала сезонов 5

1.3 Открытие новых имен 7

2. Разработка внеклассного мероприятия для учеников 7-8 классов по теме «Русские сезоны в Париже» 10

2.1 Разработка плана-конспекта мероприятия 10

2.2 Составление заданий по теме 17

Заключение 19

Список источников информации 20

Приложение 1 21

Введение Актуальность: приобщение к национальной культуре как великой части мировой художественной культуры. Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину.

Цель проекта:Разработать внеклассное мероприятие по теме «Русские сезоны в Париже».

Задачи проекта:

Изучить биографию Сергея Павловича Дягилева.

Проанализировать деятельность театральной антрепризы «Русские сезоны».

Разработать план мероприятия для учеников 7-8 классов «Русские сезоны в Париже».

Составить задания по теме «Дягилев. Русские сезоны в Париже».

Подготовить презентацию с использованием мультимедийного оборудования.

Объектомявляется разработка внеклассное мероприятие «Русские сезоны в Париже».

Предметомявляется процесс становления личности С.П. Дягилева как организатора художественной жизни в России и Европе на рубеже XIX-XXвеков.

Проект может быть использован учителями изобразительного искусства и мировой художественной культуры для организации внеклассных мероприятий, с целью сформировать у учеников представление об искусстве и его роли в культурной жизни России и Европы конца 19 начала 20 веков.

1 Жизненный путь С.П. Дягилева 1.1 Детство и юность. Рождение творческой личности. Внутренние противоречия и поиск жизненных ценностей

Биографическиеданные

Рисунок 1 - Сергей Павлович Дягилев. 31 марта 1872 - 19 августа 1929

импресарио, театральный и художественный деятель, антрепренёр

Сергей Павлович родился в деревне Селищи Новгородской губернии, в семье офицера и потомственного дворянина Павла Дягилева. Его детство проходило сначала в Петербурге, затем в Перми, где Дягилев жил вплоть до окончания гимназии. Пермский дом украшали гравюры Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, а на книжных полках стояли каталоги главных европейских музеев. У Дягилевых устраивали литературные и музыкальные вечера (отец с мачехой пели под фортепианный аккомпанемент сына) – их дом был центром культурной жизни Перми. Именно здесь начала проявляться у Сергея Дягилева настоящая тяга к искусству.

В 1890 году он вернулся в Петербург, где учился одновременно на юридическом факультете и в консерватории под руководством Николая Римского-Корсакова. Но ни юриспруденция, ни карьера музыканта Дягилева не привлекали.

1.2 История начала сезонов

С. Дягилев активно погрузился в художественную жизнь, проявив себя умелым организатором. В Петербурге он устроил нескольких выставок современных художников. Основной их целью было показать столичной публике новое русское искусство. За это Дягилев нередко становился объектом шуток фельетонистов и гневных отповедей консервативно настроенных критиков.

Несмотря на критику, авторитет его стремительно рос. В 1898 году при поддержке меценатов Марии Тенишевой и Саввы Мамонтова вышел первый номер журнала «Мир искусства», редакторами которого были Сергей Дягилев и художник Александр Бенуа. «Искусство, чистое и свободное» – таков был девиз журнала и одноименного творческого объединения, в которое входили Исаак Левитан, Лев Бакст, Валентин Серов, Илья Репин и другие именитые художники. В литературно-критическом разделе издания печатались известные писатели и публицисты: Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, Лев Шестов, Зинаида Гиппиус. Журнал «Мир искусства» стал печатным оплотом символистов, а также благодаря публикациям, посвященным не только современной российской культурной жизни, но и западной, – важнейшим просветительским проектом в области актуального искусства.

Свою деятельность по пропаганде русского искусства - живописи, классической музыки, оперы –С.П. Дягилев начал в 1906 г. В 1906-1907 гг. организовал в Париже, Берлине, Монте-Карло, Венеции выставки русских художников, среди которых были Бенуа, Добужинский, Ларионов, Рерих, Врубель и др.

«Русские сезоны» - гастрольные выступления русских артистов балета и оперы (1908-29), организованные Сергеем Дягилевым за границей (с 1908 в Париже, с 1912 в Лондоне, с 1915 в других странах), поддерживались кругами русской художественной интеллигенции («Мир искусства», музыкальный Беляевский кружок и др.).

«Русские сезоны»начались в Париже с 5 симфонических «Исторических русских концертов», познакомив западную Европу с музыкальными сокровищами России, представляя русскую музыку от Глинки до Скрябина: выступали С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, Ф. И. Шаляпин, Римский-Корсаков, и др. Краткая, но изысканная «антология» русской классической музыки была воспринята парижанами с живым интересом.

Для дебюта оперы Дягилев выбрал - «Бориса Годунова» Мусоргского. Дягилев привлек лучшие певческие силы Мариинской сцены во главе с Ф. Шаляпиным, ангажировал целиком хор московского Большого театра вместе с хормейстером у.Авранеком, пригласил известного режиссера А. Санина, позаботился об отличном дирижере – Ф. Блуменфельде, заказал оформление спектакля группе превосходных художников, в числе которых были Головин, Юон, Яремич, Бенуа.

Премьера оперы «Борис Годунов» в мае 1908 г. прошла с огромным успехом на сцене парижской Гранд-оперы. На другой день после премьеры газета «Либерти» писала, «обладает такой же интенсивностью изображения прошлого, всеобъемлющим универсализмом, реализмом, насыщенностью, глубиной, волнующей беспощадностью чувств, живописностью и тем же единством трагического и комического, той же высшей человечностью».

Успех «Бориса» окрылил Дягилева и подготовил почву для организации ежегодных «Русских сезонов» в Париже.

В 1908-1909 были исполнены оперы «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бородина и др.

В 1909 впервые, наряду с оперными спектаклями, показаны балеты М. М. Фокина (ранее поставленные им в Петербурге): «Павильон Армиды» (художник А. Н. Бенуа), «Половецкие пляски» (художник Н. К. Рерих); «Сильфиды» («Шопениана») на музыку Шопена, «Клеопатра» («Египетские ночи») Аренского (художник Л.С. Бакст) и дивертисмент «Пир» на музыку Глинки, Чайковского, Глазунова, Мусоргского.

Балетная труппа состояла из артистов петербургского Мариинского и московского Большого театров. Солисты – А. П. Павлова, В. Ф. Нижинский, Т. П. Карсавина, Е. В. Гельцер, С. Ф. Фёдорова, М. М. Мордкин, В. А. Каралли, М. П. Фроман и др. Балетмейстер – Фокин.

Основным видом деятельности антрепризы стал балет. Оперы ставились редко и преимущественно до 1914 г.Во 2-м сезоне (Париж, Берлин, Брюссель) были показаны новые постановки Фокина – «Карнавал» (художник Бакст), «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова (художник тот же, занавес по эскизам В. А. Серова), «Жар-птица» (художники А. Я. Головин и Бакст), а также «Жизель» (в редакции М. И. Петипа, художник Бенуа) и «Ориенталии» (хореографические миниатюры, включавшие фрагменты из «Клеопатры», «Половецких плясок», номера на музыку Аренского, Глазунова и др., «Сиамский танец» на музыку Синдинга и «Кобольд» на музыку Грига, поставленные Фокиным для Нижинского).

В 1911 Дягилев принял решение о создании постоянной труппы, которая окончательно сформировалась к 1913 и получила название «Русский балет Дягилева».

1.3 Открытие новых имен

Важнейшим художественным достижением интуиции и вкуса Дягилева стало открытие новых музыкальных имен. Так парадоксальным образом при постановке балета «Парад» им был открыт для широкой парижской публики стареющий 50-летний парижский композитор Эрик Сати, ставший образцом музыкальной новации и получивший особый статус авангардиста до авангарда. И если в науке принято говорить о начале нового музыкального столетия в 1910-е гг., творчество Сати отодвигает эту черту на два десятилетия назад, к 1890-м годам. При этом его жизнь и творчество до сих пор остаются малоизученными, а в России почти не известны.

Премьера одноактного балета «Парад» (франц. Parade) состоялась 18 мая 1917 года в парижском театре Шатле (TheatreduChatelet). Балет был создан по мотивам стихов Жана Кокто, на музыку Эрика Сати, хореографом и главным исполнителем стал Леонид Мясин, автором декораций и костюмов выступил Пабло Пикассо. Премьеру балета сопровождал манифест под названием «Новый дух», написанный специально для этого балета поэтом Гийомом Аполлинером, впервые в истории искусства употребивший в нем термин «сюрреализм». Несмотря на то, что балет «Парад» был исполнен всего один раз, вызвал скандал и в течение трёх лет больше не показывался на сцене, он стал важной вехой в искусстве ХХ века и обозначил переход к авангарду в музыке и балете.

Постановка прославила всех трех участников с французской стороны: либреттиста Жан Кокто, автора музыкальной канвы Эрика Сати, декоратора и художника по костюмам Пабло Пикассо. Но главным открытием этой постановки стало все-таки имя Сати (1866-1925) – композитора-парадоксалиста и музыкального новатора, далеко опередившего свое время. Сати, известный до заказа С.П. Дягилева лишь в узких музыкальных кругах, приобрел широкую известность и оказался в центре внимания музыкальной общественности как композитор, прокладывающий новые пути в музыке, как творец нового музыкального языка, одним из первых французских композиторов использовавший двенадцатитоновые ряды.

Способность Дягилева выявлять в творчестве композиторов те элементы, которые могли бы указать новую художественную перспективу, не изменила импресарио и на этот раз. Открытие Дягилевым Э. Сати для европейской музыки сопоставимо с его открытием И. Стравинского. Использование необычной и яркой музыки Стравинского для балетов предвосхитили дальнейший художественный поиск Дягилева, давшего дорогу музыке авангарда. Новой находкой на этом пути оказался балет-коллаж «Парад», ставший одной из вершин авангарда и создавший новое направление в искусстве ХХ века – балет авангарда, цирковой балет, балет-коллаж. Балет «Парад» представлял собой не столько балет, сколько мимические сцены с элементами циркового представления и мюзик-холла.

TopofForm 1

BottomofForm 1

2. Разработка внеклассного мероприятия для учеников 7-8 классов по теме «Русские сезоны в Париже» 2.1 Разработка плана-конспекта мероприятия

Внеклассное мероприятие для учеников 7-8 классов

по теме «Русские сезоны в Париже»

Цель внеклассного мероприятия: познакомить учащихся с особенностями театрального искусства конца 19 века, рассказать о Сергее Дягилеве и его вкладе в развитие театрального искусства России.

Задачи:

образовательная: формирование представлений о искусстве в театре, знакомство с личностью Сергея Дягилева и его ролью в культурной жизни России и Европы конца 19 начала 20 века; знакомство с творчеством театральных художников и артистов;

развивающая: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления;

воспитательная: воспитание потребности в освоении ценностей мировой художественной культуры; использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора; формирование культурной среды.

Оборудование: компьютер, методический материал, мультимедийная презентация.

Методы обучения:объяснительно-иллюстративные, поисковые.

План занятия (40 мин):

1. Организационный момент (2 мин)

2. Постановка цели (3 мин)

3. Повторение пройденного материала (3 мин)

4. Изучение материала (22 мин)

5. Творческая мастерская (8 мин)

6. Подведение итогов (2 мин)

Ход мероприятия:

Эпиграф:

«Чтить его память лишь как создателя труппы

Русского балета означало бы признать лишь

часть этого человека. Он был сгустком эпохи,

замечательной по жизненности и быстрой

зрелости своих артистов. Он был существом

и обобщением своего времени»

Т.Карсавина

1. Организационный момент.

2. Постановка цели.

Медленно, нехотя уходил 19 век, «золотой век» русского искусства, открывший миру Толстого и Достоевского, Чайковского и Мусоргского, Репина и Сурикова. На смену шел новый век, полный предчувствий перемен в социальной и художественной жизни России.

Одним из центральных персонажей русской культуры конца 19 – начала 20 века является Сергей Павлович Дягилев. Такое отношение к импресарио (предприниматель, агент-организатор концертов, зрелищ) сформировалось у современников уже в самом начале его деятельности. Впервые имя его появляется на страницах российской прессы в 1898 году. Первые отклики о нем были крайне ироничными. Но уже в 1900-е годы Дягилев стал упоминаться в серьезных искусствоведческих работах. Первой из них была «История русской живописи в 19 веке» А.Бенуа, где отмечалась исключительная роль «энергичного и деятельного» Дягилева в организации выставок и издании журнала «Мир искусства».

Почему же Сергей Павлович Дягилев оказался центром мира русской культуры начала 20 века и выразителем особых внутренних потребностей русской культуры?

Сегодня мы попробуем найти ответ на этот вопрос.

Сообщение темы и цели.

3. Повторение пройденного материала.

Итак, сегодня мы обратимся к концу 19 – началу 20 века. Какое направление в искусстве характерно для этого временного этапа?

Слушаем ответы учащихся.

Правильно, символизм. Давайте, вспомним, что было характерно, для этого направления?

Слушаем ответы учащихся.

Символизм – это направление в западноевропейском и русском искусстве конца XIX – начала XX века.

Во что верили символисты?

Слушаем ответы учащихся.

Символисты верили, что человеческая душа обладает таинственностью, оставшейся, с их точки зрения, недоступной для искусства их предшественников.

Они хотели показать, что человек создан для иной, высшей жизни и внешние обстоятельства не могут господствовать над ним, лишая его свободы. Резко отличаясь от реалистического и натуралистического искусства своего времени, символизм оказался очень близок романтизму начала XIX века. Символизм даже называли ожившим в новых условиях романтизмом. Как и романтики, символисты живут как бы в двух мирах: реальном, явном и ином, тайном, но более важном и истинном.

Для символиста все предметы, явления, события, встречи, разлуки, судьбы людей – все существующее в нашем мире интересно и ценно не само по себе, а как символ какой-то иной реальности, гораздо более высокой и значительной.

4. Изучение нового материала.

Прежде всего, идеи символизма воспринял театр, где, с одной стороны, создавали «невзапрвдашний», игровой мир, а с другой – показывали какую-то особую, многозначительную и таинственную жизнь, в обычное время скрытую занавесом от зрителя. Для драматургии и театра того времени было характерно значение подтекста: когда, произнося те или иные слова, персонажи имели в виду нечто иное, стоящее за словами. Получалось, что происходящее на сцене должно говорить «не о том, о чем идет речь». Символическое театральное действо должно было сочетать слово, цвет, звук. И каждый режиссер стремился достичь такого, чего не предполагал даже сценарист. И впервые выдающиеся художники России – Врубель, Серов, Коровин, Рерих, Бенуа и другие пришли в театр.

Таким образом, оформление театральной сцены (сценография) стала полноценной областью изобразительного искусства. Постепенно возродился интерес к разнообразным жанрам, например, к театру марионеток. Обычная театральная горизонтально вытянутая сцена тоже не устраивала режиссеров – символистов. Всеволод Мейерхольд устанавливал на сцене разные надстройки, башни, лестницы, арматуру. Главное в постановке – это решающая роль режиссера, декорации, внимание зрителя. Все остальное ложилось на плечи актеров.

Во многом развитию театрального искусства в России помог Сергей Павлович Дягилев, организатор «Русских сезонов» в Париже (слайд 1). Многие известные личности, знакомые с Дягилевым раскрывали его индивидуальность, используя яркие образы, символы, аллегории, метафоры. Так, Ф.Пуленк называл его «магом» и «чародеем», В.Серов – «лучезарным солнцем», А.Бенуа – «Геркулесом» и «Петром Великим», для В Нижинского он был «орлом, душившим маленьких птичек», а для А.Волынского – «желтый дьявол на аренах европейских стран».

В 1890 году в столицу Российской империи Санкт-Петербург приезжает молодой и энергичный провинциал, Сергей Дягилев (слайд 2,3). Благодаря своему кузену (слайд 4), студенту юридического факультета Дмитрия Философова, в петербургском доме которого собирались молодые талантливые в разных отраслях художники: Константин Сомов, Евгений Лансере, Лев Бакст, историк музыки Вальтер Нувель и душа компании, сын петербургского архитектора художник Александр Бенуа, Дягилев получил знания, которые помогли ему стать одним из лучших специалистов искусствоведов.

Демонстрируется портретный ряд (слайд 5, 6, 7, 8, 9)

Теперь деятельность Дягилева была связана, прежде всего, с «Миром искусства» - художественное направление, оформившееся в 1898 году и активно действовавшее в русском искусстве более двух десятилетий. И если А.Бенуа был идейным вождем движения, то Дягилеву принадлежала роль организатора этого движения.

Именно Дягилев вывел «Мир искусства» на общественную арену. В 1898 году он организует и становится редактором первого одноименного художественного журнала России, в 1900-1903 годах под его руководством проходят пять выставок этого объединения.

С 1899 года Дягилев занимает должность в Дирекции императорских театров и это его знакомит с множеством знаменитых и талантливых людей, а для художников его круга открывается дополнительная возможность проявить себя в театральном искусстве. В 1906 организовал в Париже выставку, посвященную русской живописи и скульптуре за два столетия, включая произведения иконописи (слайд 10). Но после неудачной постановки спектакля «Сильвия» в Мариинском театре, Дягилев был уволен с государственной службы, уже в 1908 году он везет в Париж на гастроли оперу «Борис Годунов» (слайд 11) и имеет ошеломляющий успех. В этот период его жизненный путь пересекается с балетмейстером Михаилом Фокиным, к этому времени уже состоявшемуся мастеру (слайд 12, 13), с подачи А.Бенуа создается творческая группа, которая начинает подготовку к новому сезону в Париже.

В творческую группу кроме Дягилева входили: Бенуа, Бакс, композитор Черепнин, балетоман и покровитель балета генерал Безобразов, критик Светлов и Нувель, режиссер Григорьев.

К оперному репертуару 1909 года: «Ивану Грозному» Римского – Корсакова, «Руслана и Людмилы» Глинки, «Юдифи» Серова добавились одноактные балеты Фокина «Павильон Армиды» Черепнина, «Египетские ночи» Аренского, названные «Клеопатрой», «Шопениана», переименованная в «Сильфид», «Половецкие пляски» и сюита русских танцев «Пир», состоявшая из фрагментов балетов Петипа и танцев из опер (слайд 14). Все спектакли, за исключением «Половецких плясок» уже значились в репертуаре императорского Мариинского театра.

Дягилев не выступал сотворцом и автором идей балетного репертуара. Он еще точно не знал, каким будет его, Дягилевский, балет, но он уже точно знал, каким он не должен быть. Его балет должен поразить и восхитить парижскую публику, его балет должен освободиться от всех «родимых пятен» прошлого: сборных, наспех подобранных декораций и костюмов, унылой музыки и эпигонской хореографии. Дягилев попытался реконструировать предложенные балеты, чтобы сделать их эталоном вкуса и новизны, исходя из собственного понимания особенностей парижской художественной жизни.

Успех «Русского сезона» в Париже 1909 года был поистине триумфальным. Спектакли на сцене театра Шатле не только стали событием в интеллектуальной жизни Парижа, но и оказали мощное влияние на западную культуру в самых различных ее проявлениях. Не говоря уже о самом балете, дальнейшее развитие которого прямо предопределилось «Русскими сезонами» не на одно десятилетие. Французы по достоинству оценили новизну театрально-декорационной живописи и хореографии, но высочайших похвал удостоилось исполнительское мастерство Анны Павловой, Тамары Карсавиной, Людмилы Шоллар, Веры Фокиной и кордебалета (слайд 15, 16, 17, 18, 19, 20).

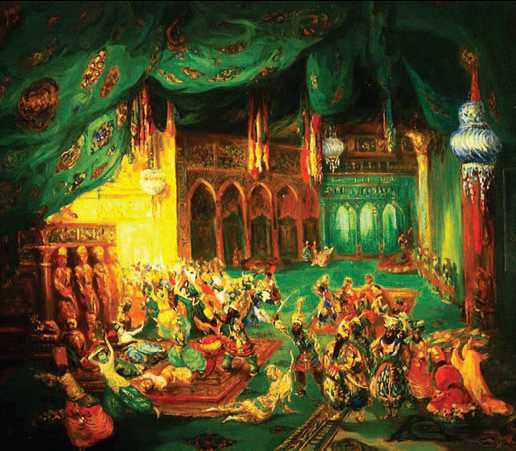

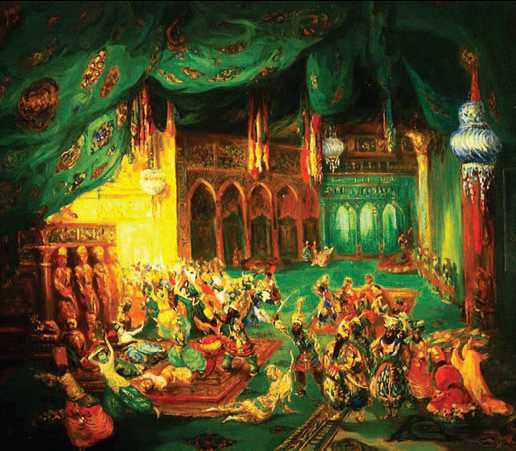

Второй сезон, вероятно, самый «мирискусснический» по сути. Участие художников «Мира искусства» в «Русских сезонах», бесспорно, самый яркий и характерный момент их деятельности. Целостность «Русских сезонов» 1909-1914 годов во многом определялась теми художественными принципами, которые на протяжении многих лет коллективно вырабатывались «Миром искусства». Это, во-первых, стремление к охвату явлений искусства и культуры в целом; во-вторых, «западничество» большинства его участников, стремление приобщить к мировому художественному процессу и, наконец, разработка современной эстетики через стилизацию ушедших эпох. Здесь у каждого был свой «конек»: у Бенуа – французский 18 век (слайд 21), у Бакста – пряный Восток (слайд 22), у Рериха – языческая Русь 9 (слайд23), у Головина – русская сказка.

Костюмы к постановкам (слайд24)

Эстетическая программа «Мира искусства» стала душой и плотью фокинских постановок. Живописная основа определяла образ спектакля, даже танцующий актер воспринимался как составляющая часть движущейся декорации.

5. Творческая мастерская (описана в разделе 2.2 Составление заданий по теме).

6. Подведение итогов.

Всего Дягилевым было организовано три «Русских сезона» в Париже (1909-1911 годы), дальнейшая его деятельность была связана с работой над собственным «Дягилевским балетом». Но следует отметить, что мечтой Дягилева было – показать спектакли «Русских сезонов» в России, получить признание русской публики. Но этой мечте не суждено было сбыться. Дягилевская труппа все больше и больше отрывалась от родины, чтобы спустя более полувека в легендах и воспоминаниях вернуться домой.

В образе С.Дягилева аристократизм парадоксально объединяется с прагматизмом, трагическое – с комическим, глобальное – с национальным, новаторские искания – со следованием традициям. Все эти противоречия, выразившиеся в его образе, были противоречиями, характеризующими всю русскую 9 и даже шире – всю европейскую) культуру 20 века. Он как бы подводил итоги завершающейся культурной эпохи и обнажал новые актуальные проблемы «мира искусства».

Обращение к эпиграфу урока.

2.2 Составление заданий по теме

Творческая мастерская.

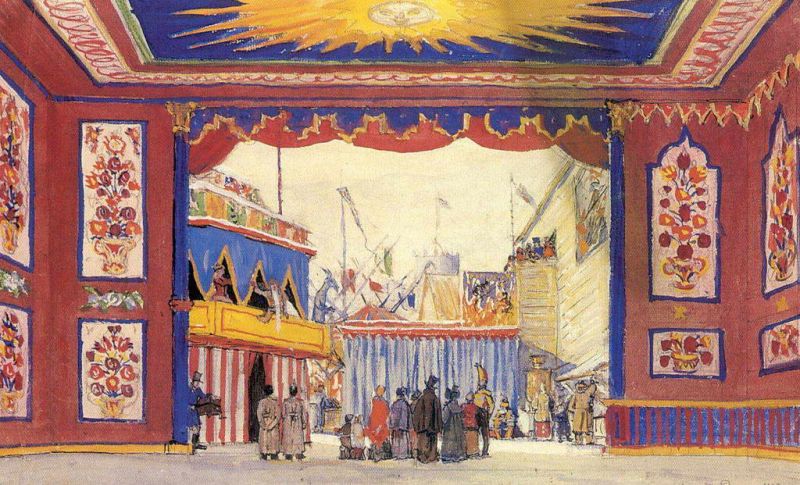

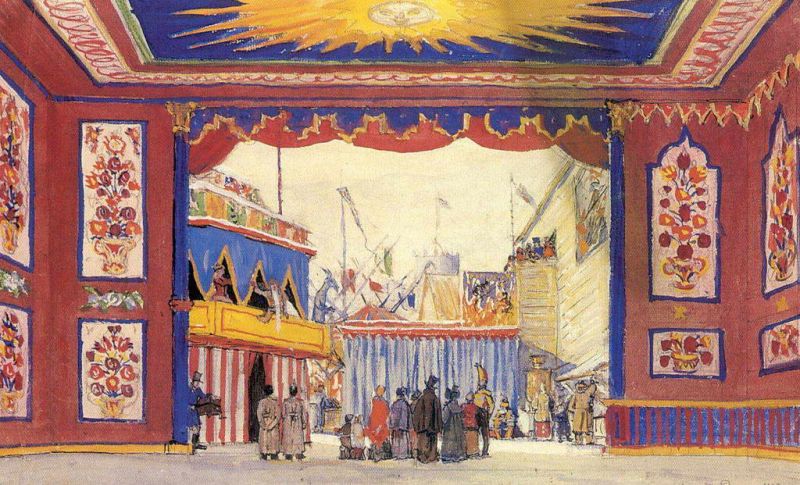

Учащимся предлагается разделиться на две группы. Каждой группе выдается одинаковый материал (рисунки костюмов и декораций и текст основного сюжета театральных постановок балетов «Петрушка» и «Шахерезада» (Текст 1, 2), участвовавших в «Русских сезонах» в Париже). Учащиеся должны по характеру сюжета подобрать костюмы и декорации к каждой постановке (Приложение 1), а по художественной манере определить их авторов (Бакст, Бенуа).

Вывод на демонстрационный экран итоги подборок по тестовому материалу и обсуждение результатов.

Текст№1

Впервые премьера балета ………… состоялась в Париже в 1911 году. Тогда главные роли Петрушки и Балерины танцевали непревзойденные Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина, а сценическое оформление и костюмы были выполнены по эскизам Александра Бенуа.

В своих воспоминаниях Стравинский так описывает возникновение сюжета балета: «Когда я сочинял музыку, у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи…» Так появился Петрушка – вечный несчастный народный герой всех ярмарок во всем мире. Сюжет балета был прост и непритязателен: место действия – ярмарка во время народного гуляния на масленицу: толпа народа, балаган, маленький театр, ожившие ярмарочные куклы. Стравинский обозначил свое произведение как «русские потешные сцены».

В основе сюжета разворачивается классическая любовная драма трех персонажей: скромного Петрушки, его богатого красивого соперника Арапа и бойкой ветреной и недалекой кокетки Балерины, оказывающей знаки внимания то одному, то другому. В результате развития линии любовного треугольника главный герой, отвергнутый возлюбленной, погибает. Петрушка оказался сломанной куклой, единственной в этом балете, у которой есть любящая и страдающая душа.

Текст№2

Эта постановка Римского-Корсакова не могла пройти мимо хореографических интересов выдающихся русских танцоров. Экзотический сюжет, исполненный восточной негой, отображенной в музыке великого композитора, вечные вопросы любви, ненависти, сменяющиеся сказочными, героическими событиями. Это явление получило название «русский Восток» – восточные страны глазами русских композиторов, художников, писателей, и за ним закрепился определенный и устойчивый набор художественно-выразительных средств.

Римский-Корсаков писал …………… по мотивам сказки «Тысяча и одна ночь», избрав идею торжества любви, женской красоты и мудрости, и некоторые сказочные сюжеты. Шехерезада, любимая жена султана Шахриара, обвиненная в измене, рассказывает разгневанному мужу сказки, смягчает его сердце, и он отменяет решение покарать смертью любимую и весь гарем.

В 1910 году Фокин осуществил балетную постановку …………… для «Русских сезонов», но в совершенно свободной трактовке музыки и сюжета в целом. Счастливый конец заменил трагическим, в сущности, пренебрег сюжетом, переставил акценты в действии. У Фокина измена Шахерезады (по сюжету балета – Зобейды) реальна, и разоблачается она в финале. Предыдущее действие – гарем без повелителя (Шахриар отправляется на охоту со своим братом), где пускаются во все тяжкие. Результат – массовое убийство жен и евнухов и самоубийство Зобейды.

Заключение Особенностью того времени была идея синтеза искусств, поиск новых форм художественной деятельности представителей разных направлений искусства.

В этот рубежный период С. П. Дягилев был его ярким представителем, неотъемлемой частью, по-своему выражая всеобщие веяния. «Чрезвычайность» характера, внутреннего склада и в итоге судьба Дягилева во многом сродни эпохе, в которой он жил и творил. Двадцать два года энергичной и насыщенной деятельности на ниве русской культуры оставили глубокую борозду.

В результате проделанной работы были изучена биография и деятельность Сергея Дягилева. Составленный план-конспект для внеклассного мероприятия, рассчитанного на 40 минут, можно использовать учителями ИЗО и МХК.

Список источников информации Пожарская М. Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов 1908–1929. – М.: Искусство, 1988.

Кулаков В. А., Фраёнова О. В. Дягилев // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); Режим доступа: https://bigenc.ru/music/text/3822462

Суриц Е. Я. Русские сезоны // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); Режим доступа: https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/3521404

Парфенова И., Пешкова И. Дягилев и музыка. Энциклопедический словарь / Общ. ред. О. В. Фраёновой. М.: АРТ, 2017. – ISBN 978-5-87334-102-3

П

риложение 1

риложение 1

риложение 1

риложение 1