Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Песчано-Колединская средняя общеобразовательная школа»

Далматовского района Курганской области

Проект

«Владимир Павлович Бирюков»

Выполнили : 9 класс

Классный руководитель: Казакова Л.В.

с. Песчано-Коледино, 2021г

Человек без знания культуры и истории своей страны, своего города, своей семьи, словно дерево без корней, быстро засыхает и гибнет, оставшись лишь в памяти близких ему людей. Поэтому единственное сокровище каждого человека – это его память, границы которой определяет он сам.

Краеведение сегодня по праву занимает особое место в образовательном процессе. Ведь в его основе лежат память о земляках, об их героическом подвиге, знание истории родного края, его культуры и традиций, развитие интереса, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, знакомство с плеядой выдающихся земляков, с их достижениями и творчеством.

Имя В.П. Бирюкова вошло в историю культуры России. Об этом свидетельствует учреждение медали им. В.П. Бирюкова, премии его имени. Раз в два года проходит конференция – «Бирюковские чтения». Тематика двенадцати проведенных конференций необыкновенно широка, что обусловлено широтой интересов и деятельности «урало-сибирского Даля» (А. Югов).

В.П. Бирюков родился в селе Першине современного Далматовского района. Жизнь его была продолжительной и сложной. Он всегда учился, начиная с Пермской духовной семинарии, из которой вышли писатели Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.Д. Носилов, П.П Бажов, изобретатель радио А.С Попов, математик И. Первушин и другие видные деятели России. Затем были Казанский ветеринарный институт, Московский археологический институт, который В.П. Бирюков окончил с золотой медалью, а за конкурсную работу по местным наречиям Томский университет присуждает ему серебряную медаль. Бирюков – автор ряда книг: «Фольклор Урала», «Урал в его живом слове», «Уральские сказки», «Путь собирателя», «Урал советский», «Крылатые слова на Урале», «Дореволюционный фольклор на Урале» и др.

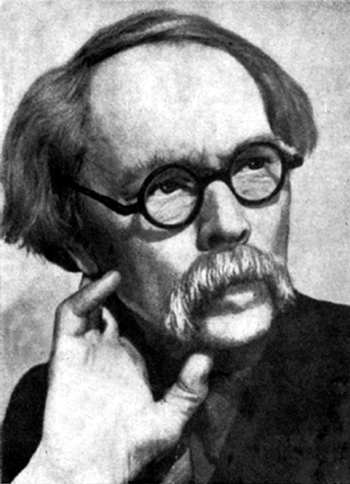

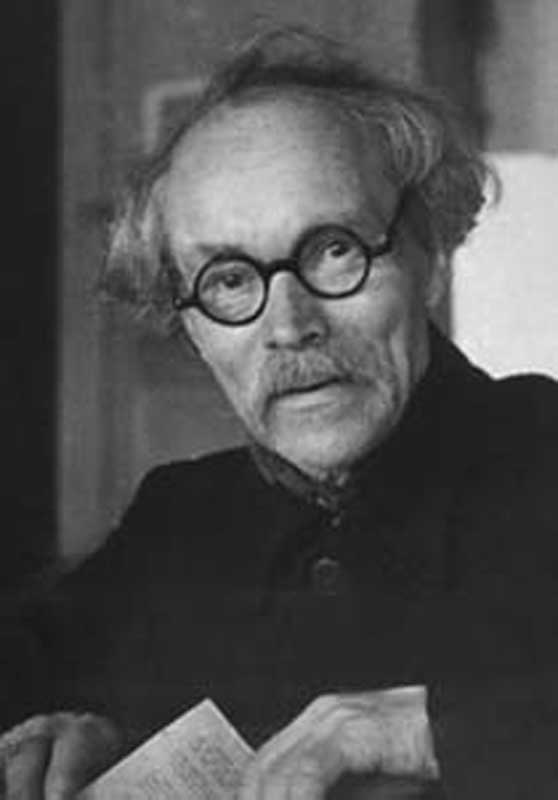

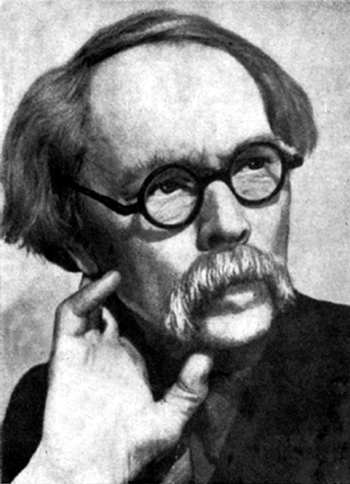

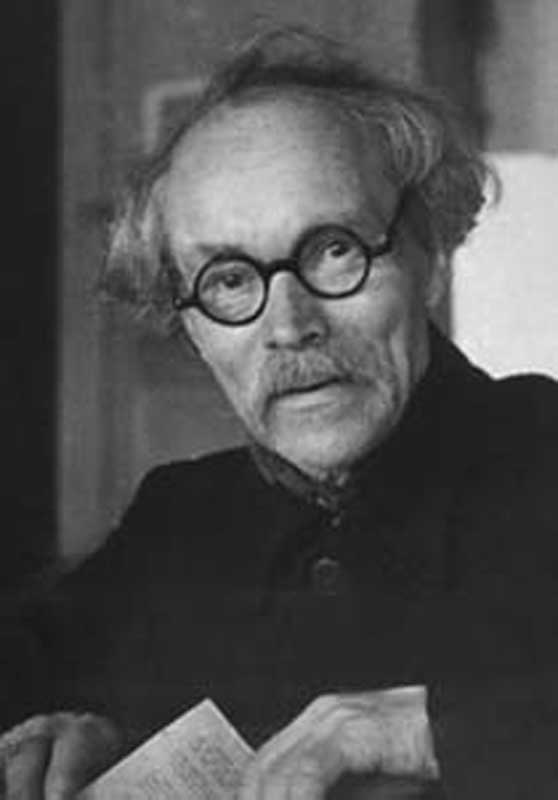

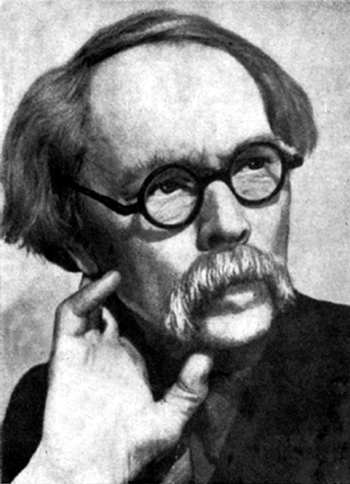

Внешне В.П. Бирюков был очень заметен. Во все времена года он ходил без головного убора. Голова красивой формы, густые серебряные волосы, держался прямо. Во всём его облике чувствовалось человеческое достоинство.

В 1910 году В.П. Бирюков организовал в родном селе первый в Зауралье сельский музей. В 1917 году музей в составе учреждения, именуемого Научным хранилищем, был переведен в город Шадринск. Бирюков постоянно заботится о комплектовании фондов музея. Благодаря ему, Шадринский музей является обладателем редких коллекций фарфора, литья, живописи, переданных из Государственного музейного фонда, автографа Владимира Ильича Ленина. Уникальна его коллекция «Хлеб 1921 года». В 1920 году историко-филологический факультет Пермского университета избирает его на должность заведующего музеем древностей. В начале 20-х годов Академия наук возобновляет издание «Словаря русского языка». Бирюков принимает в его создании непосредственное участие, ему вплоть до 1933 года присылали гранки для правки. В предисловии к 14 изданиям словаря имя В.П. Бирюкова помещено в числе лиц, содействующих полноте выпуска.

Все годы работы в Шадринском краеведческом музее Бирюков собирает говоры, записывает фольклор, редактирует и издает журналы «Журнал Шадринского общества краеведения», «Шадринское научное хранилище». В.П. Бирюков был еще и методистом музейного дела, печатался в журнале «Очерки краеведческой работы». В 1923 году Бирюков был избран сначала членом-корреспондентом, а потом действительным членом Центрального бюро краеведения при Академии наук СССР, активно участвовал в работе конференций, пленумов Центрального бюро краеведения. В это время поддерживает научные контакты с академиками С.Ф. Ольденбергом, Н.Я. Марром, А.Е. Ферсманом, П.П. Семеновым-Тян-Шанским.

В 1924 году доклад В.П. Бирюкова на Второй Всесоюзной конференции в Москве был прослушан с огромным вниманием и интересом и закончился овацией зала. По его докладу «Работа краеведческого музея в масштабах уезда» была принята резолюция, где отмечались положительные результаты работы. Академик А.Е. Ферсман побывал в Шадринском музее, лично осмотрел хранилище и оставил автограф «Большому краеведу и герою краеведения на добрую память об одном дне, проведенном в Шадринске и под кровом научного хранилища. Академик Ферсман, г. Ленинград. Академия наук, 1925 г». В сентябре 1925 года В.П. Бирюков был участником торжеств, посвященных 200-летию Академии наук СССР, был избран членом Президиума торжественного заседания в Большом театре 13 сентября 1925 года.

Владимир Павлович был бескорыстным человеком, он безвозмездно передал Челябинскому городскому Совету свою личную библиотеку из 80 тысяч экземпляров книг, брошюр и годовых комплектов различных газет, которую собирал 32 года, о чем писала 18 апреля 1935 года газета «Правда».

В 1938 году В.П. Бирюков участвовал в работе пленума Института этнографии АН СССР в Ленинграде, где сделал краткое сообщение о своей собирательской деятельности по фольклору. С 1939 года в Шадринском, Свердловском, Челябинском педагогических институтах читает лекции по уральскому фольклору и древнерусской литературе. Во время Великой Отечественной войны Владимир Павлович собирал фольклор и в апреле 1943 года выступил в Свердловском филиале АН СССР с сообщением о фольклоре Великой Отечественной войны.

В сентябре 1945 года по предложению профессора И.Н. Розанова в Москве в Институте мировой литературы он делает доклад о своей работе по фольклору. Владимир Павлович вел большую переписку, среди его корреспондентов были Д. Бедный, П.П. Бажов, В.Д. Бонч-Бруевич, Л.К. Татьяничева и многие другие.

В январе 1954 года Свердловским отделением Союза писателей СССР Бирюков был рекомендован в Союз писателей, а 10 февраля 1955 года Владимир Павлович принят в члены Союза писателей СССР. По решению Свердловского облисполкома из большого собрания рукописей и книг краеведа в 1964 году был организован Уральский архив литературы и искусства, директором которого на общественных началах был В.П. Бирюков. Владимир Павлович был награжден Грамотой Верховного Совета РСФСР.

Умер В.П. Бирюков в Свердловске в 1971 году. После его смерти в г. Екатеринбурге учреждена медаль В.П. Бирюкова, которой награждают за плодотворную работу историков и краеведов Урала.

В городе Челябинске в память о нашем замечательном земляке с 1973 года проводятся Бирюковские чтения. На здании Челябинского пединститута открыта мемориальная доска с барельефом краеведа, установлена мемориальная доска с барельефом Владимира Павловича и на доме № 96 по ул. Пионерской, где жил В.П. Бирюков в городе Шадринске. В 1986 году Шадринскому городскому краеведческому музею присвоено имя В.П. Бирюкова. В Шадринске в 1994 году в честь братьев Бирюковых (Бирюков Аркадий Павлович – садовод-селикционер, врач-педиатор, Бирюков Владимир Павлович – ученый-краевед, музеевед) появилась улица «Бирюковская». В ГКУ «ГАШ» хранится личный фонд В.П. Бирюкова. Похоронен в г. Екатеринбурге.

Подходить к деятельности Владимира Павловича Бирюкова, его месту в отечественной культуре, особенно в культуре Урала и Зауралья, надо, очевидно, с тех позиций, которые программировал и отстаивал сам краевед. В брошюре об учителе-краеведе Щербаковском утверждается принцип защиты самобытности, талантливости, неординарности личности, бережного и справедливого отношения к беспокойному человеку, который заботится о воспитании будущих поколений, выявляет в малой Родине то великое, что составляет честь и славу отчизны. В.П. Бирюков отмечал, что люди, подобные Щербаковскому, часто слывут чудаками: они удивляют отсутствием жизненной хватки, интересуются не набиванием мешка, а чем-то другим, что не положишь в карман, не продашь, - позицией народа. Такие люди стремятся взрастить в детях духовные ценности, идущие из глубины веков, хранимые дедами-прадедами. Прав В.П. Бирюков, утверждая в очерке о Щербаковском, что эти люди – душа страны. Вся их жизнь – служение высокой цели. «Отнимите таких людей у общества, и останутся в нем машины, добывающие и пережёвывающие пищу, заботящиеся об одежде, жилище, удовольствиях, но не будет духовного совершенствования этого человеческого стада», - писал краевед.

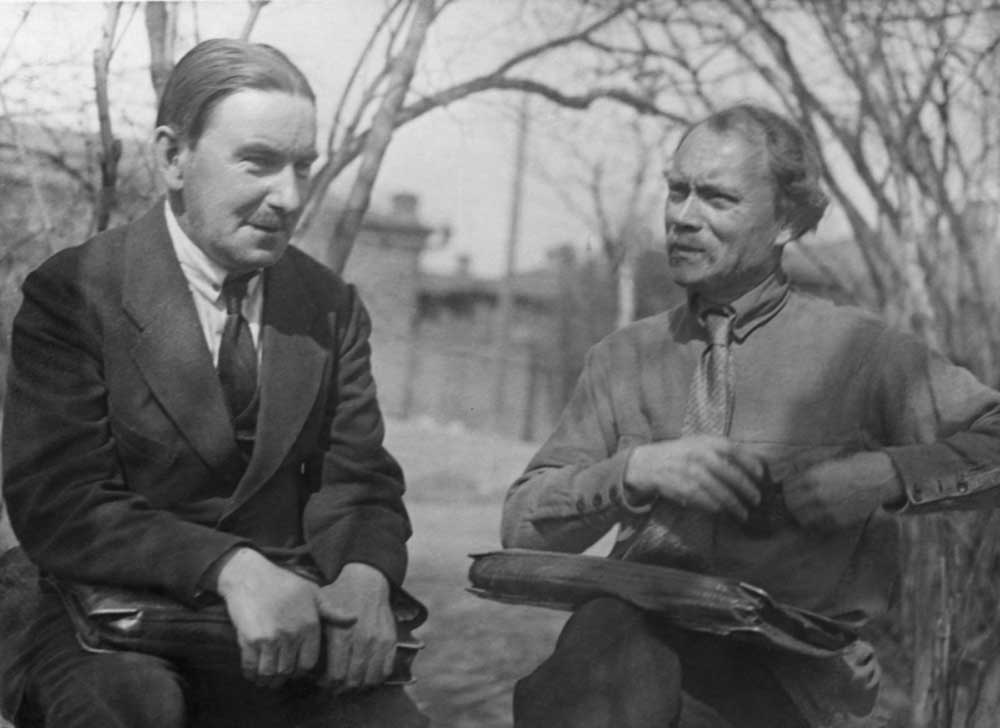

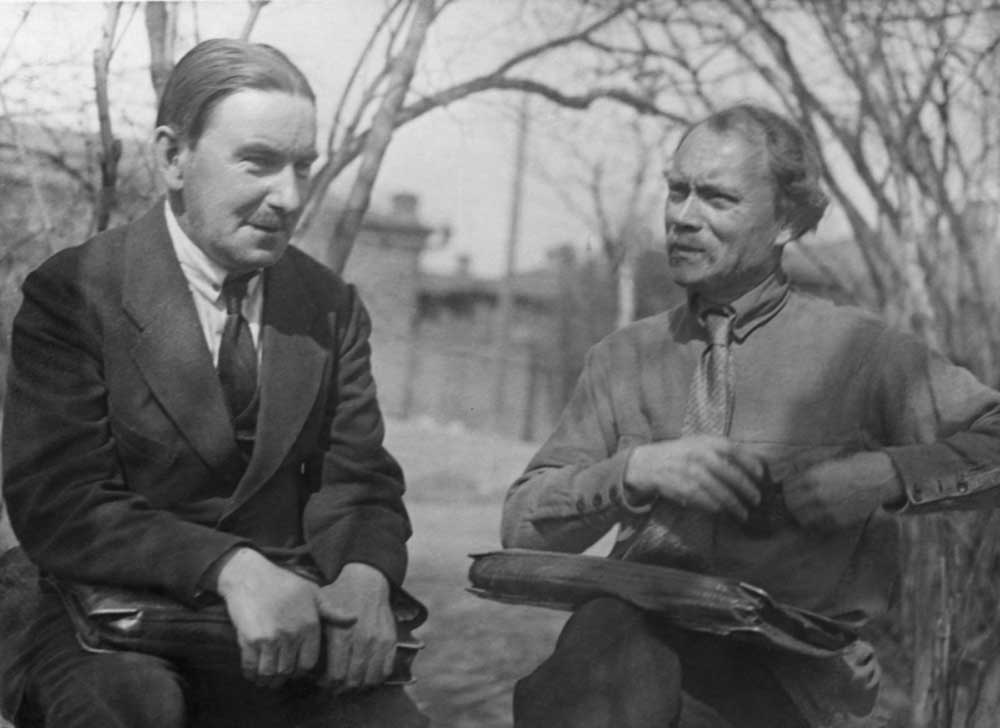

Человек высокой чуткости к таланту, Бирюков не только призывал беречь людей искорки божьей, но и сам активно давай им дорогу брал под защиту. Известно, что именно ему обязан своим открытием П.П. Бажов. Бирюков пригласил Бажова принять участие в сборнике "Дореволюционный фольклор на Урале" (Свердловск, 1936).

Бережное, справедливое отношение к деятельности самого Бирюкова должно быть и у нас. Владимир Павлович по специальности не был фольклористом, но стал им по роду деятельности. "Какой я фольклорист! Я вовсе не фольклорист, менее того учёный фольклорист, я - краевед",-заметил он однажды в кругу фольклористов. Через практику собирательской деятельности он утвердил для себя главные принципы работы фольклориста. Одни принципы сформулированы, другие высвечиваются комментариями к текстам, композицией сборников, характером отбора материала. На фольклор В.П. Бирюков смотрел как на органическую часть духовной культуры народа, неотделимую от его философии, практической морали, его исторических взглядов, а главное, -от его труда, борьбы, быта. В "Очерках краеведческой работы" (Шадринск, 1923) раскрыт главный бирюковский принцип: через познание родного края воспитание человека, воспитание любви к отечеству и стремления познать его. Обратимся к "Очеркам". На стр. 4-й читаем: "Где родился, тут и годился", - так говорит наша пословица. И, подчиняясь закону любви к родному краю, человек невольно опоэтизирует его, связывая с ним свои идеалы, и стремится по мере сил и уменья воплотить их на родной почве, среди родных полей, среди родных людей".

Впечатления детских лет запали в душу самого Бирюкова. Он считал их началом своего пути собирателя, этнографа, фольклориста. В статье "Из жизни краеведа" Бирюков писал: "Когда мне было четыре года, родители ездили в Кыштым в гости к своим друзьям, взяли и меня с собой. На обратном пути мы проезжали Касли и побывали там в знаменитой заводской "лаборатории"- то есть музее, где были собраны образцы знаменитого каслинского чугунного литья. Музей произвел на меня большое впечатление. Особенно запомнилась старуха за прялкой и бытовые предметы около нее..".

Большое влияние на формирование интересов Бирюкова оказала семья. Обратимся к той же статье- автобиографии: "У матери в говоре было много необычных для литературной речи слов, как: баруль - невежа, грубиян (на Урале есть фамилия Барулев); сайгать - рыскать, бегать; шамела-тот, кто всем мешает на дороге. Нас, очень резвых парней, матушка то и дело обзывала сломиголовыми, вертошарыми, а если зимой не закрывали плотно

входных дверей, - полодырыми. Если кто-либо из нашей ребячьей оравы слишком загрязнил рубаху, мать укоризненно выговаривала: "Пашка, рубаха-то у тебя - присеки огня", то есть настолько грязная, что даже днём, чтобы рассмотреть рисунок ткани, надо "высечь" огня. В словаре отца "некультурных" слов было меньше, зато чаще встречались старинные, вроде: комонь конь (оно известно ещё по "Слову о полку Игореве"); источник - любитель: "Я не источник на сладкое-то". Мамин-Сибиряк употреблял это слово в своих произведениях - в собственной речи героев. Речь родителей то и дело пересыпалась пословицами, поговорками. В этом отношении материнская была особенно богатой. «Велик вeрблюд- ла вола возить» (злесь винительный падеж с окончанием именительного, что обычно в народной речи), «Мал сокол – на руке носить»; «Ума – то палата, дичи – Саратовская степь»; «Надо встать, да и голос дать» - о необходимости необычно рано вставать, чтобы начать обслуживать семью.

От матери заучил песни: "Я поеду во Китай-город гуляти", "Как по ярмарке купчик идёт", "Во поле берёзонька стояла" и другие. Но особенно нравилось, когда она, взявши грудного ребёнка, начинала метать его и приговаривать:

Поскакать, поплясать,

Про все городы сказать:

Про Казань, про Рязань

Да про Астрахань.

Отец песен знал немного, а певал их того меньше. Если и пел когда, так разве что под хмельком, и то скорее мурлыкал, чем пел, и все грустное, печальное. К сожалению, пил он частенько. что отражалось на семье, особенно на нашей матери. Отцом, когда он был трезв, не нахвалишься: тих, скромен, трудолюбив. Правда, за столом проявлял строгость к ребятам. Сам ел молча. Если кто заговорит пустяки или засмеётся громко, не говоря ни слова, влепит тому полкой по лбу. Про отца мать часто говорила: "Напьётся с царём

дерётся, проспится свиньи боится".

Уж потом, когда стал взрослым, мне кажется, я понял, что заставляло его пить: раннее вдовство, крушение многих планов, выношенных при вступлении в первый брак.

Дед по матери прожил за восемьдесят лет, а его мать, наша прабабка, умерла ста пяти лет, если не больше. Со слов своей бабушки, мать рассказывала мне про крестьянское восстание 1842-1843 годов, когда восставшие требовали от волостного начальства и сельского духовенства "Золотую строчку" - мнимый царский указ, якобы написанный золотыми буквами. Тогда только что было учреждено Министерство государственных имуществ для управления "государственными крестьянами"; B кто-то пустил слух, что "министерия"

решила отдать крестьян "под барина", а царь-де воспротивился этому и свой указ написал золотыми буквами... Как водится, восстание крестьян было жестоко подавлено.

Наша бабушка по матери, Елена Абрамовна, была добрейшим существом. Сестры и братья, особенно Михаил старший (умер от скарлатины девятилетним) и Павел, часто и подолгу гостили в Колчедане, играя с местными ребятами. Возвращаясь домой, делились со мной заученными в Колчедане песнями. Из них мне запомнились "Уж ты, тропка, тропинка моя", "Заиграли утки в дудки", а также несколько плясовых, вроде такой:

Окулинка к обедне шла,

Пестерь пирогов несла.

Право, курочка жареная,

Петушина недопареная,

Две головки утятинки,

Ломоток поросятинки.

Сестер перед худым годом" (1891) отправили в Екатеринбург. Как-то летом они были дома на каникулах. Однажды я вышел за ворота и увидел, что на лавочке у нашего палисадника сидит младшая сестра Мария и записывает со слов крестьянской девочки-подростка песенки и частушки. Некоторые я до сих пор помню:

Я косила лебеду, лебеду-

Телятишкам на еду, на еду...

или

Косила, косила,

Косу на камень бросила,

Лопаточку под епочку,

Сама пошла к миленочку.

Тогда меня особенно поразило наличие антирелигиозных частушек:

Часты звёздочки на небе,

Исставлены пятаки;

Выйду замуж за монаха,

Он замолит все грехи.

Занятие сестры произвело на меня большое впечатление: песни и частушки надо записывать - так учитель из Екатеринбурга "приказал"!

И это впечатление осталось на всю жизнь. Вскоре я и сам начал записывать пословицы, загадки...

Мама, несомненно, знала много сказок и своих колчеданских притч и преданий, но ей было недосуг рассказывать их нам, ребятам. Лишь иногда кое-что слыхали от неё: про "Тимофея безгрешного", про "наёмщика". В детстве сказок всего больше удалось слушать от девочек-нянь, водивщихся с младшими братьями. Запомнились и кое-какие песенки, например:

Eхал Ванька по воду,

Нашёл кринку солоду,

Замешал кулажку,

Сбегал по Палажку:

-Тетушка Палажка,

Сладка ли кулажка?-

-Сладка медовая,

В печке не бывала,

Жару не видала...

Приехал дьякон,

Всю кулагу смякал,

Залез на палати

Девок целовати.

Девки – татарки

Взяли все по палке,

Давай лепетать -

Дьякона убили.

За порогом родного дома будущему краеведу открывалась многообразная жизнь, пронизанная устным поэтическим словом. Вот как об этом писал В. П. Бирюков: "В земском начальном училище в своем селе я учился три года (1895-1898). За это время удалось услышать много песенок, частушек, считалок и других произведений детского и молодёжного творчества.

Уж ты, бабушка Прохоровна,

Еще три рубля на похороны,

Ещё будет на молебен, на свечи...

Отец наш круглый день был занят: по должности псаломщика - пишет метрики или по службе в ссудосберегательном товариществе занимается счетоводством. У нас в доме постоянно толкался народ, с утра до вечера. Кому-то надо получить метрическую выпись, кому-то написать или прочитать письмо, кому-то призанять копеек двадцать (редко рубль), попросить юридический совет. Это по "ведомству" родителя, а к матушке шли больше женщины со своими нуждами и нуждишками, особенно за нехитрыми лекарствами.

Порой, зимами в каникулы, мы ещё спим вповалку у порога, а народ уже идёт, и нас обдаёт клубами холодного пара. Заслышав голоса посторонних, мы просыпаемся- ведь каждый появившийся приносит какую-то новость, интересно узнать! Хотя человек пришёл по делу". Однако вместе с ним в дом входили голоса улицы, округи, современников и молва, а таюке разного рода рассказы. Привитая в детстве любовь к родному краю является могучей силой, которая заставляет человека не просто видеть его в розовой дымке, а принимать со всеми достоинствами и недостатками. Эта любовь в конце концов подталкивает изучать свою Родину. По мнению краеведа, "лишь самое непосредственное и вдумчивое знакомство с родной обстановкой может не только научить, но и воспитать ребёнка". В сборнике "Урал в его живом слове" этот принцип представлен сжато и ёмко: "Через устное народное творчество, через его язык - к познанию родного края". Таким образом, уже с 1923 г. Бирюковым поставлен вопрос о социальной значимости фольклора как части народной культуры. Культура подобна воздуху, которым дышишь, её будто и не замечаешь, что она есть. Но без неё нельзя, и горе, когда нарушатся традиции, растут иваны, не помнящие родства.

Себя В. П. Бирюков видел как собирателя фольклора. Собирательную работу считал серьёзной, дающей основу для создания научной истории страны, истории культуры. Региональные материалы считал базой, без которой не может быть написана научная история отчизны. При этом Бирюков опирался на авторитет известного русского историка Ивана Забелина. В названных "Очерках" приводится мнение Забелина: "Пока областные истории с их памятниками не будут раскрыты и подробно рассмотрены, до тех пор все наши общие исторические заключения о существе нашей народности и её различных исторических и бытовых проявлениях будут голословны, шатки и даже легкомысленны”.

Для истории, для науки Бирюковым собран огромный фактологический материал. Известный фольклорист, автор учебника по фольклору и ряда фольклорных сборников Ю.М. Соколов отметил большую заслугу Бирюкова в области собирания и издания рабочего фольклора. Мой собственный опыт свидетельствует о честности его как собирателя. Как сказано, как спето, так и записано. Что греха таить, и среди фольклористов встречаются своеобразные фальшивомонетчики. По Бирюкову же можно сверять достоверность уральских и зауральских материалов из разных коллекций.

Заслуживает внимания стремление Бирюкова увидеть масштабность освещения народной поэзией того или иного явления. Все его сборники построены так, что дается целостное представление о событиях, исторических личностях. Его интересует не жизнь жанра, его бытование, а сама история, озвученная в устной поэзии. Получается так: собиратель слушает разные голоса и услышанное подбирает как комментарий к событиям или явлениям. Собиратель стремится к объективности освещения,

боясь сбиться на единичность оценки. Так, о женской доле поется в частушках, песнях. Солдатчина освещается не только в лирике, но и в прозе. Изображаемое оказывается в центре венка, сплетенного из разных жанров. "Мне кажется, у каждого собирателя произведений народного устно-поэтического творчества, если только случается какое-либо большое событие в жизни народа, сейчас же является мысль, как же оно отразится в фольклоре. Находясь все годы на Урале, я старался наблюдать и записывать всё, что могло представить интерес для историка, лингвиста и фольклориста", - отмечает В. П. Бирюков в статье "Устно-поэтическое творчество времени Великой Отечественной войны на Урале” (1964). Конечно, фольклористу - специалисту интереснее наблюдать жизнь фольклорного явления: сюжета, мотива, жанра. Но и такие сборники, какие издавал В. П. Бирюков, имеют право на изучение, особенно региональное. Характер их определён интересом собирателя к народному мнению об истории, жизни, быте. Заметна, например, тема “старая насмешка" (антирелигиозный фольклор). Собиратель услышал мнение своих современников о некоторых отрицательных чертах служителей культа. Естественно, пороки эти нельзя переносить на всех. Однако произведения создавались. В них народ высказал также мысль о том, чего не должно быть. Не должно быть, в частности, пьянства монахов. Народная насмешка предупреждает все духовенство от "причастности к похмельному зелью". Положение обязывает к трезвости. Духовенство должно показывать пример трезвости, не тянуться к "зеленому змию".

Круг произведений “народной насмешки", опубликованной

В.П.Бирюковым, широк. Приведем песню, характером строя ориентиро-

ванную на известное произведение Н. А. Некрасова:

Укажи мне такую обитель,

Я подобной еще не встречал,

Где бы старых традиций хранитель,

Где бы русский монах не "вкушал”.

Он “вкушает” по древним чертогам,

Где впоследствии молится сам.

Он “вкушаёт” по сельским дорогам,

Собираючи лепты на храм...

Большие подборки разных произведений посвящены женской доле, жизни солдат, историческим событиям. Бирюков дорожит мнением народа, отраженным многогранно. При этом собиратель всегда помечает, кто информант, каково его социальное положение.

Этот принцип выдержан и в книге "Урал советский", состоящей из устных рассказов. Давайте обратимся к книге. Понятно, она дала толкование после революционного времени однобоко. Но и названа книга определённо: "Урал советский". О процессах толкуют рабочие, участники революционных походов, красные партизаны, их дети, жёны и вдовы, члены ВКП (б), кпсс, выпускник Промакадемии, колхозники, воины Красной Армии, библиотекари, воспитанники детских домов. Нет звонких фамилий бывших заводчиков и купцов, представителей княжеских и графских родов, родовитых семейств. Словом, бывших хозяев жизни. Что же мы сейчас стыдимся, всё называть своими именами? Информаторы Бирюкова и не могли о времени судить по-иному. Думается, очень хорошо, что вышла кни-

га. Она - свидетель вполне конкретного времени, его оценки Уралом, свидетель формирования советского мышления. Хорошее оно или плохое, разберётся время. Можно упрекнуть собирателя за то, что не издавал мнений другого берега. Да кто бы их издал? Зато в архиве есть свидетельства иных голосов.

Говоря об “Урале советском”, нельзя упускать из виду внимание составителя к темам, интересным народу. С них свидетельствует вариативность произведений, а также освещённость их разными жанрами. И здесь он следовал принципу: "подслушать как можно больше мыслей и откровенных рассказов” об одном и том же событии, лицах.

Один из принципов работы сформулирован Бирюковым в 1930 году в “Краткой исторической справке по краеведению”. Он нацеливает и современных собирателей на формирование архивов. Не просто кладовок, а научных архивов. Обязательными названы не только первичные материалы, но и их описание, рукописи, т. е. паспорт музейных коллекций. Без этого “музей превратится в склад ненужных и ничего не говорящих предметов”. Отстаивался в брошюре принцип работающего музея. Завет Бирюкова реализуется современными фольклористами Зауралья. Известны архивы Курганского и Шадринского пединститутов, областного научно-методического центра по культуре, ряда школ, учреждений культуры.

В деятельности краеведа Бирюкова заметен отпечаток его преподавательской работы, общения с молодёжью. Не случайно настойчиво звучит мотив приобщения к собирательной работе студентов и школьников. Ещё в 1920 г. он выступал с вопросом краеведческой работы на учительских курсах. В 1928 г. даже образовал краеведческую секцию на учительских курсах. Просвещенческие курсы дали толчок краеведческой работе, о чём можно судить и по архиву Бирюкова. Хотя Бирюков любил работать с информантами один, он умел приобщить к собирательной работе коллектив. Особенно показательна целенаправленная работа В. П. Бирюкова с заочниками Шадринского учительского (позже педагогического) института в годы Великой Отечественной войны. Сам он говорил: "Здесь я ввёл практические работы по записи современного и традиционного фольклора, и это давало значительное количество ценных текстов и возможности для наблюдений, как бытует военный фольклор. Завёл я также связи с районо, с сельскими школами, которые порой присылали интересные записи”.

Для фольклористов всегда будет примером повышенное внимание В. П. Бирюкова к живому русскому слову, особенно местному. "И теперь я глубоко убеждён, что диалектолог должен быть в равной степени фольклористом, а фольклорист - диалектологом" – делится он своими наблюдениями в книге "Урал в его живом слове”.

Приложение 1

Книги В.П. Бирюкова в фонде Централизованной библиотечной системы г. Шадринска:

• Записки Уральского краеведа / В.П. Бирюков. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1964. – 140, [1] с.

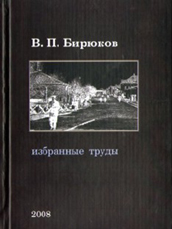

• Избранные труды. 1917–1926 гг. / В.П. Бирюков ; сост. С.Б. Борисов. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2003. – 55 с.

• Избранные труды / В.П. Бирюков ; сост. и отв. ред. С.Б. Борисов. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2008. – 623 с. – В надзаг. : Шадрин. гос. пед. ин-т, Гос. архив в городе Шадринске, Шадрин. о-во краеведов

• Словарь народного языка на Урале : из материалов / В.П. Бирюков ; предисл. и публ.

С.Б. Борисов. – Шадринск : Шадринский Дом Печати, 2003. – 23 с.

• Урал в его живом слове / В.П. Бирюков. – Свердловск, 1953. – 292 с.

• Урал Советский : народные рассказы и устное поэтическое творчество / В.П. Бирюков. – Курган : Изд-во газеты «Красный Курган», 1958. – 195 с.

• Уральская копилка / В.П. Бирюков. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1969. – 192 с.

Приложение №2