МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ № 16 «Интерес»

муниципального образования городской округ Люберцы

Московской области (МОУ гимназия № 16 «Интерес»)

Творческий проект на тему

« Кокошник – это русский народный головной убор или нет?»

Выполнила: Разуваева Анастасия

4 «А» класс

Руководитель: Маризова Людмила

Александровна учитель изо

2019

План

I.Введение

Актуальность

Цели и задачи проекта

Гипотеза

II.Основная часть

История русского кокошника

История возникновения

Виды и формы кокошника

Символика цвета.

Творческий проект кокошника.

Подбор материала.

Этапы работы над проектом.

Декорирование.

III.Заключение.

Выводы.

Творческая значимость проекта

Практическое применение проекта

Литература

I.Введение

Идея создания русского кокошника появилась на уроке изобразительного искусства, когда Людмила Александровна познакомила нас с русскими народными головными уборами. Мне давно хотелось узнать больше об этом красивом головном уборе и я решила создать свой вариант кокошника. В преддверии Новогоднего маскарада эта тема была для меня актуальной и нужной.

Цель творческого проекта: исследовать историю головного убора и смастерить свой авторский кокошник

Задачи:

Узнать что такое кокошник.

Ознакомиться с историей его возникновения

Узнать какие были виды кокошников

Создать (смастерить) кокошник в натуральную величину для себя

Я выдвинула гипотезу и решила, что кокошник – это русский народный головной убор и его история уходит в далекое прошлое.

II.Основная часть

История русского кокошника. История возникновения

Из Википедии я узнала, что кокошник — старинный русский головной убор в виде опахала или округлого щита вокруг головы. Но есть одна из популярных версий появления кокошника – это византийские корни. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов.

Есть и монгольская версия происхождения кокошника, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Но эти версии не доказаны и мало известны историкам.

Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха. Характерная черта кокошника — гребень, форма которого в разных губерниях была различной. Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Когда именно начали носить кокошники — точно неизвестно, но уже начиная с X века древнерусские женщины надевали головные уборы, которые их напоминали. Со временем кокошник стал неотъемлемой частью русского костюма. Само слово «кокошник» в первый раз встречается в документах XVII века. Поначалу их носили женщины всех слоев населения, однако позже остались только в традиционном костюме — крестьянском, мещанском и купеческом. Их делали специальные мастерицы, «кокошницы». Даже в бедных семьях стремились обзавестись нарядным головным убором, который бережно передавался от поколения к поколению. В повседневной жизни кокошники не носили, приберегая для торжественных случаев, подчёркивая , что кокошник относится к праздничному убранству женщины. В будни ограничивались платками.

Кокошник, расшитый жемчугом одевали на свадьбу. Да и в целом, кокошник был скорее головным убором знатных и богатых людей. Незамужние девушки тоже носили высокие головные уборы, так называемые венцы, однако они не закрывали волосы. Впоследствии кокошниками стали называть любые украшения с высоким «очельем» и перестали соотносить их с семейным статусом. Например, Императрица Екатерина II, подчеркивая близость к русскому народу, c удовольствием позировала в кокошнике для портретов и поощряла придворных появляться в кокошниках на маскарадах.

Виды и формы кокошника

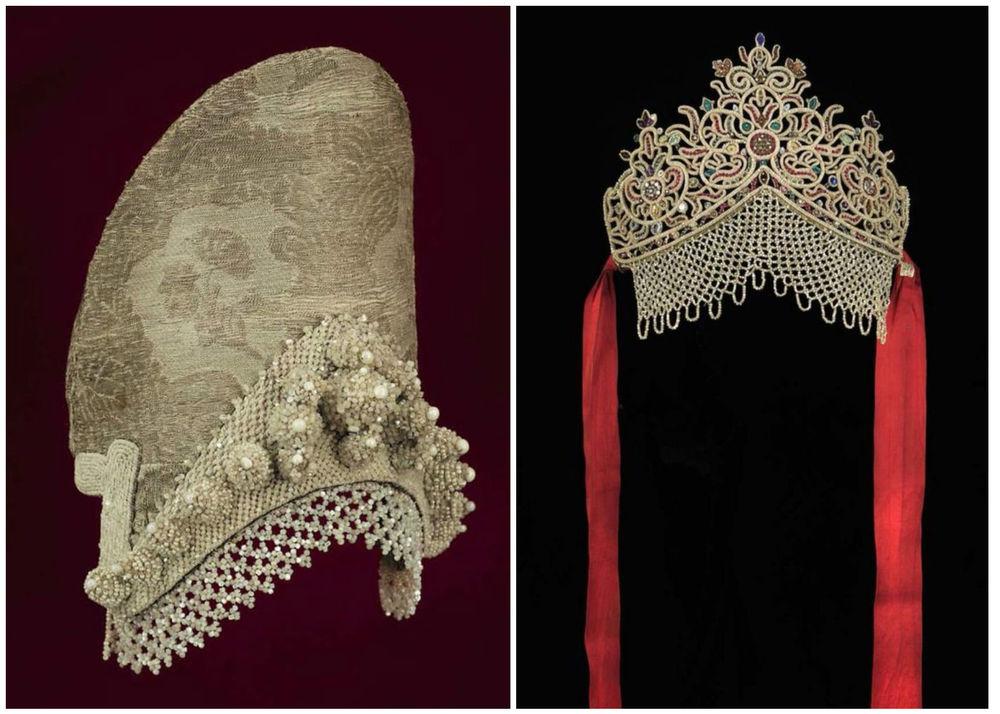

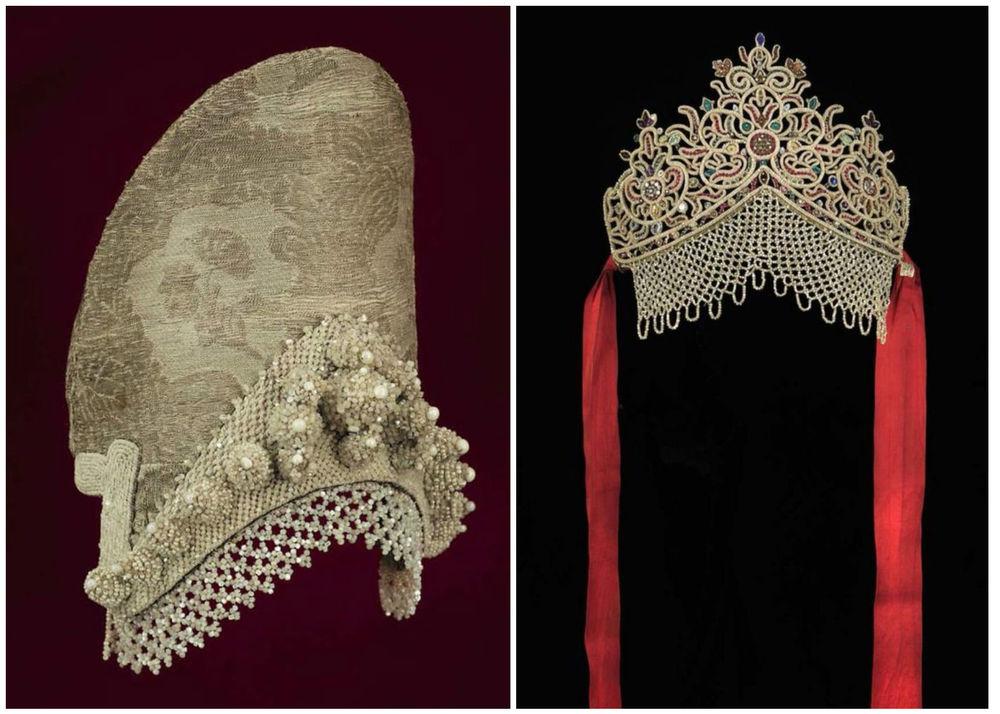

Форм кокошника было очень много, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания женских волос на голове, собранных в жгут или две косы. Однако сейчас наиболее известной считается форма шапочки с плоским или выпуклым дном, к которой крепился высокий гребень в виде треугольника или полумесяца. Кокошники украшали позументом, аппликациями из парчи, вышивали золотыми или серебряными нитями, бисером, бусами или жемчугом, а иногда и драгоценными камнями. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком. Это могла быть или тончайшая вуаль-фата, или платок, или убрус — плотное покрывало, украшенное вышивкой.

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику. Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась и затылочная часть кокошника. Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь. Обычно головной убор делали мастерицы-кокошницы . Кокошники продавали на ярмарках, а иногда делали на заказ. В ход шла дорогая ткань, которую расшивали золотыми и серебряными нитями, бисером, цветными камнями в металлической оправе, а потом натягивали её на бересту. Кокошники украшали жемчужными подвесками, которые спускались на лоб, — их называли подницей. В XVIII веке такие уборы могли себе позволить только очень богатые семьи. Каждая нить и узор на нем были там неспроста: традиционно по центру располагался символ плодородия, а по бокам — фигуры лебедей как символ верности супругу и семье. Тыльную часть кокошника украшало дерево («древо жизни»), каждая ветвь которого имитировала новое поколение, а на ветвях располагалась всевозможная флора и фауна. На Каргопольских кокошниках (Архангельская область) были вышиты золотые звёзды, на «лбу» обычно располагалось солнце, а по бокам — небесные знаки.

Кокошник — это красиво, а еще это атрибут всего сказочного, от Царевны-Лебедь до Cнегурочки. Даже в наше время, когда пришла современная мода и в повседневной жизни уже не носят этот головной убор, кокошник продолжает свое существование как элемент русского сценического костюма. И хранит в себе традиции вышивки и ремесла и является в составе народного костюма символом нашей России.

По конструкции выделяют четыре вида кокошников: 1) Однорогий кокошник обычно имел бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. 2) Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским верхом имел небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник - полосуткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. 3) Кокошник с плоским овальным верхом имел выступ надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным подзатыльником. 4) Двугребенчатый, или седлообразный кокошник – с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником - узкой полоской ткани, завязывавшейся вокруг головы.

Головные уборы русских имеют какую-то древнюю связь с птицами: это сохранено в их названиях (кокошник – от общеславянского кокошь – курица-наседка; сорока). Нет сомнения, что головной убор служил оберегом.

Символика цвета

Цвет всегда имел важное значение в русском костюме.

Красный - символ огня, жизни, совершенства. Огонь изображается в виде креста. Огонь олицетворяет солнце и, следовательно, наделен теми же функциями. Это символ здоровья и совершенства. Символ защиты от всего дурного. Красно солнышко – дающее жизнь; Весна-красна – начало жизни; Лето красное – торжество жизни; Красна девица – здоровая, полная сил девушка. В обережной культуре цвет используется как защита жизни. Рябиновые (красные) бусы и красная лента в волосах девушки, красные сапоги и красные сарафаны были призваны защитить здоровье и дать больше жизни.

Белый - это пространство между небом и землей. Символ света, чистоты и свободы. Обычно белый используется в описании девушки или юноши с чистым и добрым сердцем (Белая береза – добрая стройная девушка).

Желтый- воспринимался как радостный, солнечный, весенний цвет. В XVI веке свадебный наряд невесты состоял из желтого летника и красного сарафана. Венец невесты также был желтый. В первый день свадьбы одевали желтые летники, во второй — красный сарафан, являвшийся символом замужества.

Розовый- цвет на Руси связывался с зарей.

Зеленый- символизировал юность, цветение в Древней Руси.

Синий цвет - символизирует небо, мужское начало. Вода – символ отражения небесного в земном. Синий – сила и мощь мужчины.

Черный в символике узора и декоративно-прикладном творчестве символизирует землю. Символ плодородия.

Творческий проект кокошника

Ход работы над проектом

После того, как я изучила историю кокошника, его виды, формы и символику цветов, принялась за его изготовление. Продумала форму. Нарисовала кокошник на листе бумаги немного резной формы. Подобрала сочетание цветов. Из доступных материалов оказался лист фоамирана (Фоамиран — это декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах рукоделия, пластичная замша), светло -желтого цвета, к нему подошли красные бусины, так как это был один из основных цветов русского костюма. Кокошник получился ярким. Чтобы придать ему блеск, украсила его тесьмой золотого цвета, а также стразами и бусинами, напоминающими драгоценные камни.. Далее я измерила обхват своей головы и определила высоту кокошника. Перевела рисунок на картон и вырезала. Картонная основа готова. Затем обтянула кокошник тканью с внутренней стороны, а фоамираном с лицевой. Ткань приклеивала на клей пва. Детали склеивались на пва и горячий клей. Была сделана шапочка, закрывающая волосы, прикреплена лента для закрепления кокошника на голове. Далее по краю кокошника и по стыкам форм шапочки приклеила с помощью клеевого пистолета нарядную тесьму.

Декорирование

Композиция - основа любого рисунка. От того, как расположить узор и насколько это будет продумано, зависит конечный результат. Поэтому перед началом декорирования, я изучила как украшались русские народные кокошники и тоже был сделан небольшой эскиз узоров. У меня получились узоры, напоминающие завитки растений, деревьев и цветов. Затем узор был нарисован карандашом на самом кокошнике. И только после этого расположила бусины, стразы и другие элементы и приклеила их.

III. Заключение

В процессе работы над проектом я узнала много нового и интересного прежде всего для себя. Изучила материал о головных уборах русского народного костюма, выполнила свое изделие, которое я использовала для Новогоднего маскарада, который устроили в нашем классе наши родители.

Моя гипотеза полностью подтвердилась. Кокошник – это русский народный головной убор и хотя существуют две версии появления кокошника – это византийские и монгольские корни, они не обоснованы и точных доказательств в истории не найдено. Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу и петуха.

Выполненный творческий проект соответствует моему замыслу. В процессе работы я получила большое удовольствие от творческого процесса.

Практическое применение проекта:

- как элемент маскарадного, театрального или сценического костюма;

- как наглядный материал на уроках литературы, истории, изо и технологиии;

- как подарок младшей сестренке.

Литература:

1.

2.

3.

4.

5.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Формы кокошников

Формы кокошников: 1 – каргопольского типа; 2 – однорогий костромско-ярославского типа; 3 – однорогий владимирско-ярославского типа; 4 – псковского типа с шишками; 5 – новгородская «кика»; 6, 8 – «моршень»; 7 – московская «кичка»; 9 – «шеломок».