СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Рабочая программа к учебному предмету "Физика" 9 класс

Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития научно – технического прогресса. При разработке программы ставилась задача формирования у обучающихся представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной жизни.

Просмотр содержимого документа

«Рабочая программа к учебному предмету "Физика" 9 класс»

Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.Основная образовательная программа ОУ основного общего образования 2022-2023 учебного года.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1987 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования».

4. Учебный план МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В.Попова на 2022 – 2023 учебный год.

5. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО.

6. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. «Просвещение». Москва. 2016г.

7. Авторская программа по физике. Физика 7-9 классы». Предметная линия учебников А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник, Н.В. Филонович.

Используемый УМК:

1. Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.М.Гутник, А.В. Перышкин из сборника "Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2017.

2. При реализации рабочей программы используется учебник «Физика 9 класс» авторов Перышкин А. В, Гутник Е. М., 2017г. Москва, Дрофа, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.

Место учебного предмета в образовании

Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в жизни современного общества, в решающем ее влиянии на темпы развития научно – технического прогресса. При разработке программы ставилась задача формирования у обучающихся представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в повседневной жизни. Этими же соображениями определяется уровень усвоения учебного материала, степень овладения обучающимися умениями и навыками. Предполагается, что материал обучающиеся должны усваивать на уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный курс направлен на развитие способностей обучающихся к исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания.

Важной особенностью курса является изучение количественных закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть явления или смысл закона. Предполагается, что внимание обучающихся сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их проявлении в природе и использовании в технике.

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Цели и задачи изучения учебного предмета

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Основными задачами изучения курса физики в 9 классе являются:

знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;

приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;

овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Место предмета в учебном плане

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю (базовый уровень обучения). В соответствии с учебным планом МБОУ Киселевской СОШ им. Н.В.Попова, в связи с фактическим количеством учебных дней – 100 часов (23 февраля, 8 марта, 9 мая (вторник, среда, четверг) - праздничный день), с учётом календарного учебного графика и расписанием занятий обеспечено выполнение рабочей программы в полном объёме засчёт резервного времени, запланированного программой.

9 класс – «средний» по успеваемости и работоспособности. В календарно-тематическом планировании выделено несколько уроков для решения задач, так как обучающиеся испытывали в прошлом учебном году трудности при решении задач в общем виде и в переводе единиц измерения в систему СИ.

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы:

обучающиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии;

начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому обучающиеся:

осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества методологических знаний;

осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;

применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ.

В-третьих, при изучении физики обучающиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется обучающимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.

В-четвертых, в процессе изучения физики обучающиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют обучающимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки обучающихся в предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.

Особенно важное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы обучающихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.

Программа предусматривает проведение следующих типов уроков:

I. Урок изучения нового материала

II. Урок совершенствования знаний, умений и навыков

III. Урок обобщения и систематизации знаний

IV. Урок контроля

V. Комбинированный урок

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира. Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, включён в Федеральный перечень учебников.

Этот учебник включает весь необходимый теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных учреждениях, отличаются простотой и доступностью изложения материала. Каждая глава и раздел курса посвящены той или иной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике.

Формы и средства контроля

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая.

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), курса 8 класса.

Основными методами проверки знаний и умений обучающихся в 9 классе являются устный опрос, письменные и лабораторные работы.

Письменная проверка осуществляется в виде физических диктантов, тестов, контрольных и самостоятельных работ.

Педагогические технологии, средства обучения

Предусматривается применение следующих технологий обучения:

игровые технологии

элементы проблемного обучения

технологии уровневой дифференциации

здоровьесберегающие технологии

ИКТ

Необходимые средства обучения:

слово учителя, учебники, учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;

раздаточные и дидактические материалы;

технические средства обучения (устройства и пособия к ним);

физические приборы и т.д.

Средства обучения размещаются в школьном физическом кабинете.

Содержание программы учебного предмета (100 часов)

Законы движения взаимодействия тел (34 часа)

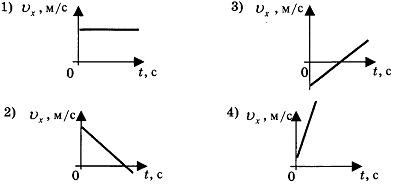

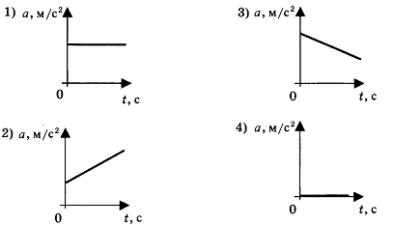

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.

Демонстрации.

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Лабораторные работы:

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 2.Исследование свободного падения.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе второго закона Ньютона. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного тяготения. Нахождение примеров инерциальных и неинерциальных систем отсчѐта. Решение задач на динамику равноускоренного движения тела по вертикали.

Механические колебания и волны. Звук. (14 часов)

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания.

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. Эхо.

Демонстрации.

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука.

Лабораторная работа:

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): Измерять амплитуду, периоду, частоту колебаний. Вычислять превращение энергии при колебательном движении. Вычислять энергию колебания груза на пружине. Вычислять связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Объяснять процесс колебаний маятника. Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения звуковых волн.

Электромагнитное поле (24 часа)

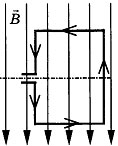

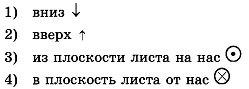

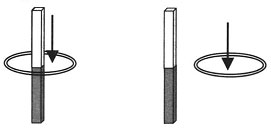

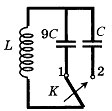

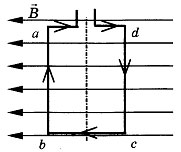

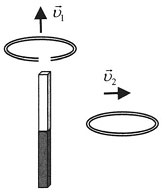

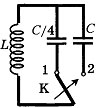

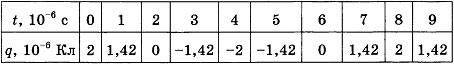

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.

Демонстрации.

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Лабораторная работа:

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение сплошного и линейчатого спектров испускания.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий):

Экспериментально изучать устройство конденсатора. Изучать правило Ленца. Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. Обнаруживать действие магнитного поля на проводник с током. Обнаруживать магнитное взаимодействие токов. Получение белого света при сложении света разных цветов.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (16 часов)

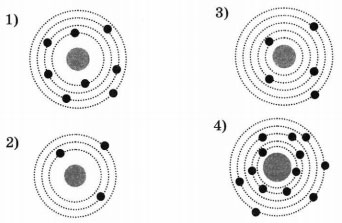

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях.

Демонстрации

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Лабораторные работы:

1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 2.Измерение естественного радиационного фона.

Изучение деления ядер урана по фотографиям треков.

4.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада радона.

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных

действий):Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы.

Строение и эволюция Вселенной (5 часов)

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. Большие планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной.

Итоговое повторение (7 часов)

Учебные компетенции и способы деятельности

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.

Рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий;

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Выработка компетенций

Общеобразовательных (учебно-познавательная и информационная компетенция):

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;

• использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;

• оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.

Предметно-ориентированных, репродуктивно-деятельностных (социально-трудовая компетенция и компетенция личностного самосовершенствования):

• понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу общества;

• осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;

• воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и другое;

• овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений;

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Ценностно-смысловой, общекультурной и коммуникативной:

• понимать ценностные ориентации обучающегося, его способность видеть и понимать окружающий мир;

• умение обучающегося выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;

• приобретение опыта освоения обучающимся научной картины мира;

• овладение способами взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными социальными ролями в коллективе.

Формирование универсальных учебных действий

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процессов. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться.

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные.

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться умения:

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения учебных задач;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;

• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;

• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;

• уметь устанавливать причинно-следственные связи;

• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

• владеть общим приёмом решения учебных задач;

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

Требования к уровню подготовки обучающегося9-го класса

В результате изучения физики обучающийся 9 класса должен:

Механические явления

Выпускник научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами,атмосферноедавление,плаваниетел,равновесиетвѐрдыхтел,колебательноедвижение, резонанс, волновое движение;

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная системаотсчѐта;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физическиевеличиныиформулы,необходимыедляеѐрешения,ипроводитьрасчѐты.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);

приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.

Тепловые явления

Выпускник научится:

распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

различатьосновныепризнакимоделейстроениягазов,жидкостейитвѐрдыхтел;

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐрешения, и проводитьрасчѐты.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;

приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Электрические и магнитные явления

Выпускник научится:

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐтаэлектрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводитьрасчѐты.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленцаидр.);

приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Квантовые явления

Выпускник научится:

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;

приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.

Выпускник получит возможность научиться:

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра;

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.

Планируемые результаты освоения курса

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и универсальныеучебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии

с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); •выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет: обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение.

Обучающийся сможет: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: определять свое отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.

Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучающийся сможет: определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Обучающийся сможет: определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты обучения физике в основной школе.

Выпускник научится:

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; понимать роль эксперимента в получении научной информации; проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета.

Печатные таблицы

Механика, кинематика и динамика

1. Методы физических исследований

2. Измерение расстояний и времени

3. Кинематика прямолинейного движения.

4. Относительность движения.

5. Первый закон Ньютона.

6. Второй закон Ньютона.

7. Третий закон Ньютона.

8. Упругие деформации.

9. Сила всемирного тяготения.

10. Сила трения.

11. Искусственные спутники Земли.

12. Динамика вращательного движения

Законы сохранения в механике.

Механические колебания и волны.

1. Статика.

2. Закон сохранения импульса.

3. Закон сохранения момента импульса.

4. Закон сохранения энергии в механике.

5. Закон Бернулли.

6. Механические колебания.

7. Механические волны.

8. Звуковые волны.

Электромагнитные колебания и волны.

1.Электромагнитные колебания.

2. Переменный ток.

3. Закон Ома для цепи переменного тока.

4. Электромагнитные волны.

5. Излучение электромагнитных волн.

6. Радио и телевидение.

|

| Наименование | Кол-во, шт. |

|

| ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ |

|

| 1 | Таблица «Шкала электромагнитных излучений» | 1 |

| 2 | Таблица «Международная система единиц (СИ)» | 1 |

| 3 | Таблица «Приставки и множители единиц физических величин» | 1 |

| 4 | Таблица «Фундаментальные физические постоянные» | 1 |

| 5 | Комплект таблиц по физике | 1 |

| 6 | Комплект методических рекомендаций | 2 |

|

| ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ |

|

| 7 | Комплект электронных пособий по физике | 1 |

| 8 | Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных опытов | 1 |

|

| ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |

|

| 9 | Комплект электроснабжения | 1 |

| 10 | Термометр электронный | 1 |

| 12 | Стол-подъемник | 1 |

|

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИЙ |

|

| 13 | Барометр - анероид | 1 |

| 14 | Ванна волновая | 1 |

| 15 | Ведерко Архимеда | 1 |

| 16 | Высоковольтный источник напряжения | 1 |

| 17 | Гигрометр ВИТ-1 | 1 |

| 18 | Желоб Галилея | 1 |

| 19 | Источник постоянного и переменного напряжения В-24 | 1 |

| 20 | Камертоны на резонирующих ящиках | 1 |

| 21 | Комплект для демонстраций по электростатике | 1 |

| 22 | Магдебургские полушария | 1 |

| 23 | Манометр жидкостной | 1 |

| 24 | Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) | 1 |

| 25 | Набор демонстрационный "Геометрическая оптика" | 1 |

| 26 | Набор капилляров | 1 |

| 27 | Насос вакуумный электрический | 1 |

| 28 | Плитка электрическая малогабаритная | 1 |

| 29 | Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» | 1 |

| 30 | Прибор для демонстрации давления в жидкости | 1 |

| 31 | Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры | 1 |

| 32 | Прибор для демонстрации правила Ленца | 1 |

| 33 | Прибор для демонстрации теплопроводности | 1 |

| 34 | Прибор для изучения плавания тел | 1 |

| 35 | Прибор для наблюдения равномерного движения» | 1 |

| 36 | Стрелки магнитные на подставках | 1 |

| 37 | Теплоприемник (пара) | 1 |

| 38 | Трансформатор универсальный учебный | 1 |

| 39 | Трубка Ньютона универсальная | 1 |

| 40 | Трубка с двумя электродами | 1 |

| 41 | Устройство для записи колебаний маятника | 1 |

| 42 | Цилиндр с отпадающим дном | 1 |

| 43 | Цилиндры свинцовые с остругом | 1 |

| 44 | Шар для взвешивания воздуха | 1 |

| 45 | Шар Паскаля | 1 |

|

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ |

|

| 46 | Лабораторный комплект по механике | 12 |

| 47 | Лабораторный комплект по молекулярной физике и термодинамике | 12 |

| 48 | Лабораторный комплект по электродинамике | 12 |

| 49 | Лабораторный комплект по оптике | 12 |

| 50 | Лабораторный комплект по квантовым явлениям | 12 |

| 51 | Набор по электролизу | 12 |

| 52 | Лабораторный комплект по электростатике | 1 |

| 53 | Радиоконструктор | 1 |

| 54 | Модель электродвигателя | 1 |

| 55 | Весы учебные лабораторные электронные | 1 |

| 56 | Секундомер электронный | 1 |

| 57 | Прибор для изучения зависимости сопротивления металлов от температуры | 1 |

| 58 | Прибор для исследования зависимости сопротивления полупроводников от температуры | 1 |

| 59 | Прибор для исследования зависимости сопротивления проводников от длины, сечения и материала | 1 |

| 60 | Прибор для исследования звуковых волн | 1 |

| 61 | Набор для изучения закона Бойля-Мариотта с манометром | 1 |

| 62 | Трибометр лабораторный | 1 |

Оценка устных ответов

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка 1 ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу обучающегося без выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки.

Физическое явление.

Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)

Условия при которых протекает явление.

Связь данного явления с другими.

Объяснение явления на основе научной теории.

Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)

Физический опыт.

Цель опыта

Схема опыта

Условия, при которых осуществляется опыт.

Ход опыта.

Результат опыта (его интерпретация)

Физическая величина.

Название величины и ее условное обозначение.

Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)

Определение.

Формула, связывающая данную величины с другими.

Единицы измерения

Способы измерения величины.

Физический закон.

Словесная формулировка закона.

Математическое выражение закона.

Опыты, подтверждающие справедливость закона.

Примеры применения закона на практике.

Условия применимости закона.

Физическая теория.

Опытное обоснование теории.

Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.

Основные следствия теории.

Практическое применение теории.

Границы применимости теории.

Прибор, механизм, машина.

Назначение устройства.

Схема устройства.

Принцип действия устройства

Правила пользования и применение устройства.

Физические измерения.

Определение цены деления и предела измерения прибора.

Определять абсолютную погрешность измерения прибора.

Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.

Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.

Определять относительную погрешность измерений.

Оценка письменных контрольных работ.

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания.

Оценка практических работ.

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу.

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности.

Перечень ошибок.

Грубые ошибки:

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.

Неумение выделить в ответе главное.

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

Неумение определить показание измерительного прибора.

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки:

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.

Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Орфографические и пунктуационные ошибки.

Тематическое планирование

| № | Содержание | Кол-во часов | Кол-во лаборат. Раб. |

| 1 | Законы взаимодействия и движения тел | 34 | 2 |

| 1 | Механические колебания волны. Звук | 14 | 1 |

| 3 | Строение атома и атомного ядра | 16 | 2 |

| 4 | Электромагнитное поле | 24 | 2 |

| 5 | Строение атома и атомного ядра | 16 | 1 |

| 6 | Строение и эволюция Вселенной | 5 | 0 |

| 7 | Повторение | 7 | 0 |

Календарно-тематическое планирование

| № п/п | Тема раздела Тема урока

| Кол-во часов | Дата |

|

| Законы взаимодействия и движения тел | 34 ч |

|

| 1 | Повторение изученного материала курса физики 8 класса. | 1 | 01.09 |

| 2 | ТБ. Материальная точка. Система отсчета. | 1 | 06.09 |

| 3 | Перемещение | 1 | 07.09 |

| 4 | Определение координаты движущегося тела | 1 | 08.09 |

| 5 | Перемещение при прямолинейном равномерном движении | 1 | 13.09 |

| 6 | Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение | 1 | 14.09 |

| 7 | Контрольная работа №1 (стартовая). | 1 | 15.09 |

| 8 | Анализ к/р. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. | 1 | 20.09 |

| 9 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении | 1 | 21.09 |

| 10 | Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости. | 1 | 22.09 |

| 11 | Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости». Относительность движения. | 1 | 27.09 |

| 12 | Контрольная работа №2 по теме «Кинематика». | 1 | 28.09 |

| 13 | Анализ к/р. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. | 1 | 29.09 |

| 14 | Второй закон Ньютона. | 1 | 04.10 |

| 15 | Решение задач по разделу «Динамика». | 1 | 05.10 |

| 16 | Третий закон Ньютона. | 1 | 06.10 |

| 17 | Решение задач по разделу «Динамика». | 1 | 11.10 |

| 18 | Свободное падение тела. | 1 | 12.10 |

| 19 | Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» | 1 | 13.10 |

| 20 | Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. | 1 | 18.10 |

| 21 | Решение задач по разделу «Динамика. Кинематика». | 1 | 19.10 |

| 22 | Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. | 1 | 20.10 |

| 23 | Решение задач по разделу «Динамика. Кинематика». | 1 | 25.10 |

| 24 | Сила упругости. Сила трения. | 1 | 26.10 |

| 25 | Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. | 1 | 27.10 |

| 26 | Решение задач по разделу «Динамика. Кинематика». | 1 | 08.11 |

| 27 | Импульс тела. Закон сохранения импульса. | 1 | 09.11 |

| 28 | Решение задач по разделу «Динамика. Кинематика». | 1 | 10.11 |

| 29 | Реактивное движение. Ракеты | 1 | 15.11 |

| 30 | Работа силы. | 1 | 16.11 |

| 31 | Потенциальная и кинетическая энергия. | 1 | 17.11 |

| 32 | Вывод закона сохранения механической энергии | 1 | 22.11 |

| 33 | Обобщающий урокпо теме «Законы взаимодействия и движения тел». | 1 | 23.11 |

| 34 | Контрольная работа №3 по теме «Законы взаимодействия и движения тел» | 1 | 24.11 |

|

| Механические колебания волны. Звук | 14ч |

|

| 35 | Анализ контрольной работы. Колебательные движения. Свободные колебания. | 1 | 29.11 |

| 36 | Величины, характеризующие колебательное движение. | 1 | 30.11 |

| 37 | Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины» | 1 | 01.12 |

| 38 | Затухающие колебания. Вынужденные колебания. | 1 | 06.12 |

| 39 | Резонанс. | 1 | 07.12 |

| 40 | Распространение колебаний в среде. Волны. | 1 | 08.12 |

| 41 | Длина волны. Скорость распространения волны. | 1 | 13.12 |

| 42 | Источники звука. Звуковые колебания. | 1 | 14.12 |

| 43 | Высота и тембр звука. Громкость звука. | 1 | 15.12 |

| 44 | Распространение звука. Звуковые волны. | 1 | 20.12 |

| 45 | Отражение звука. Звуковой резонанс. | 1 | 21.12 |

| 46 | Контрольная работа №4 «Механические колебания и волны. Звук» | 1 | 22.12 |

| 47 | Анализ контрольной работы. | 1 | 10.01 |

| 48 | Обобщающе-повторительный урок | 1 | 11.01 |

|

| Электромагнитное поле | 24 ч |

|

| 49 | Магнитное поле. | 1 | 12.01 |

| 50 | Направление тока и направление линий его магнитного поля. | 1 | 17.01 |

| 51 | Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. | 1 | 18.01 |

| 52 | Индукция магнитного поля. | 1 | 19.01 |

| 53 | Магнитный поток. | 1 | 24.01 |

| 54 | Решение задач по теме «Магнитное поле». | 1 | 25.01 |

| 55 | Явление электромагнитной индукции. | 1 | 26.01 |

| 56 | Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции». | 1 | 31.01 |

| 57 | Решение задач по теме «Электромагнитное поле». | 1 | 01.02 |

| 58 | Направление индукционного тока. Правило Ленца. | 1 | 02.02 |

| 59 | Явление самоиндукции. | 1 | 07.02 |

| 60 | Решение задач по теме «Электромагнитное поле». | 1 | 08.02 |

| 61 | Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. | 1 | 09.02 |

| 62 | Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. | 1 | 14.02 |

| 63 | Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. | 1 | 15.02 |

| 64 | Принципы радиосвязи и телевидения. | 1 | 16.02 |

| 65 | Электромагнитная природа света. | 1 | 21.02 |

| 66 | Преломление света. Физический смысл показателя преломления. | 1 | 22.02 |

| 67 | Дисперсия света. Цвета тел |

| 28.02 |

| 68 | Типы оптических спектров. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» | 1 | 01.03 |

| 69 | Решение задач по теме «Световые явления». | 1 | 02.03 |

| 70 | Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. | 1 | 07.03 |