Города Победы. Ельня

18 июля 41 года немецкие танковые части 10-й дивизии вермахта вышли к Ельне. Взломав оборону, захватили город. Он был важным стратегическим пунктом: через него шла дорога на Вязьму, а далее - на Москву. Таким образом, войска вермахта создавали плацдарм для наступления.

"Немецкие войска сумели глубоко вклиниться в нашу оборону. Образовался так называемый Ельненский выступ, протяженность которого была 26 км по длине и 18 — по ширине", - рассказывает директор Ельнинского историко-краеведческого музея Ирина Докина.

Но дальнейшее продвижение немецких войск было остановлено. На это бросили все силы. Вместе с регулярными частями Красной армии под Ельней в те дни сражалась и 6-я дивизия ополчения Дзержинского района Москвы. В этом соединении были в том числе студенты и преподаватели МГУ. Многие из профессорского состава скрывая возраст записывались в добровольцы. Сегодня, словно памятник мужеству и отваги — Ушаково поле под Ельней. Ни пашут, ни сеют. Оно пропитано кровью. Именно здесь остановили немцев. В дни ожесточенных боев, как вспоминали участники сражений, поле было устлано телами советских солдат. Но противника в те дни нужно было не просто остановить и сдержать.

Образовавшийся Ельнинский выступ необходимо было ликвидировать. 30 августа 41 года после артподготовки началась Ельнинская наступательная операция. Войскам 24-й армии Константина Ракутина удалось выбить противника и выровнить линию фронта.

Именно здесь в боях за Ельню и родилась советская гвардия. Приказом номер 308 в сентябре 41 года впервые четыре дивизии были переименованы в гвардейские. Эта победа, пусть не значительная, воодушевляла бойцов. Тогда стало ясно, что фашистов можно побеждать. Освободить город советским войскам в те дни удалось на короткий срок. В октябре немцы организуют очередной прорыв. И на долгих 22 месяца Ельня оказалась в оккупации.

"Здесь действовало два крупных партизанских полка: полк имени Сергея Лазо и партизанский полк имени 24-й годовщины РКК. Силами партизан в марте месяце 1942 года была освобождена территория Ельнинского района, территория 25 сельских советов из 36, сколько тогда насчитывалось. То есть, значительная часть была освобождена партизанами", - рассказывает директор Ельнинского историко-краеведческого музея Ирина Докина.

Гаврила Давыдович Багров освобождал Ельню, воевал под Вязьмой, был ранен под Смоленском. Все эти леса, поля, ухабы, дороги в те страшные дни, говорит, и стали родными. Поэтому после войны и окончания службы вернулся не домой, в Орел, а сюда, в Ельню. Как сражались за каждый клочок земли, говорит, не забыть никогда. Умудрялись не просто выживать, а наступать и бить врага. Ведь за каждой буквой короткой фразы "наступательная или оборонительная операция" - тысячи смертей, кровь, стоны, крики, голод...

"Дивизия шла с боями из района Спас-Деменска, ведя тяжелейшие бои на оставшемся пути к Ельне. Отсюда до Спас-Деменска примерно 60 км. А с боями дивизия шла почти месяц, пробивалась к освобождению Ельни", - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Гаврил Багров.

От немецко-фашистских захватчиков город был освобожден 30 августа 43-го в ходе Ельнинско-Дорогобужской операции. На следующий же день, 31 числа, в Москве салютовали освободителям Ельни. 12 залпов из 124 артиллерийских орудий.

Города Победы. Полярный

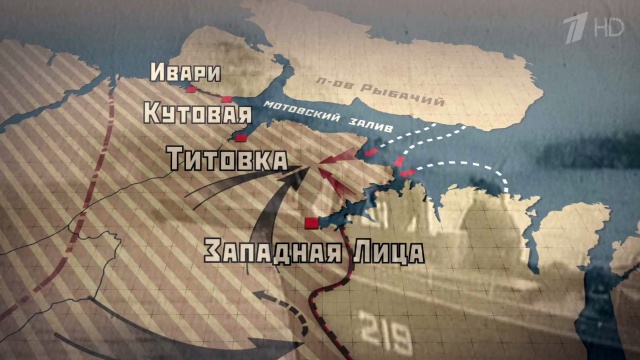

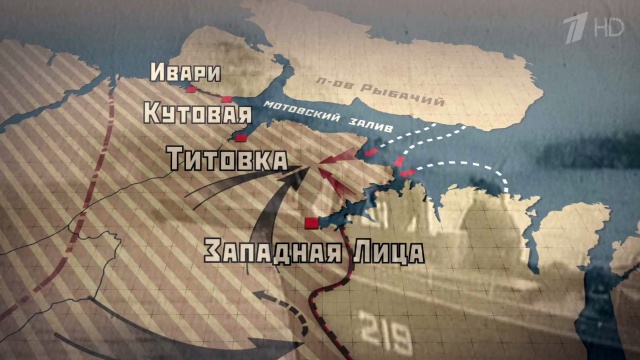

Сотни потопленных кораблей противника. Бои в тяжелейших условиях Заполярья. Героическая оборона полуострова Рыбачий. Это про него - знаменитые строки песни "Прощайте скалистые горы...". Враг так и не смог захватить этот важный стратегический плацдарм.

Небольшая бухта, буквально зажатая со всех сторон отвесными скалами – сегодня место стоянки кораблей Кольской флотилии. Город Полярный – ворота в Арктику, или как его называют - Северный Севастополь. Отсюда до Мурманска около 70 километров, и уже хорошо видно Баренцево море.

В Великую Отечественную Полярный был главной базой Северного флота. И хотя по количеству только подводных лодок он в три раза уступал Черноморскому, именно флоту отводилась роль обороны заполярных границ. Североморцы пустили на дно почти 200 вражеских боевых кораблей, 400 транспортных судов. Больше миллиона тонн груза не досчитались немецкие дивизии.

В начале войны атак на Мурманск и Полярный ждали с моря. Но наступление началось на суше. Тогда из моряков Северного флота сформировали отдельную бригаду и несколько батальонов пехоты – больше 10 тысяч человек. Уже в июле 1941 года десанты высадились на побережье губы Западная Лица. Из-за угрозы остаться в окружении противник был вынужден перебросить назад основные силы. Эти операции почти на месяц остановили немецкие войска и позволили подтянуть к линии фронта советские дивизии. Североморцы поддерживали с моря войска 14-й армии, оборонявшей полуостров.

"Моряки высаживались с подводных лодок, кораблей на немецкой территории и собирали информацию о врагах. Это сообщалось в штаб флота. В то место направлялась авиация, корабли и торпедировали, топили немецкие подводные лодки", - рассказывает краевед Константин Добровольский.

В ряду моряков-разведчиков имя Виктора Леонова выделяют отдельно. Дважды герой Советского союза, он провел десятки успешных операций. Единственный из ныне живущих бойцов отряда Леонова Павел Колосов вспоминает, как вместе двое суток лежали в болотах, наблюдая за немецкими кораблями. Это они, 181-й разведотряд, блокировали вражеские пушки на базе в Линнахамари.

"Мы фактически батарею эту взяли и потом ещё дважды отражали десанты. Вызвали "Илы". И я в первый раз увидел, как реактивные снаряды сжигают всё. Я очухался – палёным пахнет! Вы понимаете, палёным пахнет, что это такое? Потому что немцы шли толпами! Толпами! Им хотелось нас окончательно уничтожить", - рассказывает ветеран.

Но уничтожить не получилось. Напротив, советские войска получили огромный плацдарм для высадки пехоты и наступления на норвежский Киркенес. Моряки Северного флота обороняли полуостров Рыбачий. Враг так и не смог перейти здесь государственную границу. Рыбачий — точка стратегическая. Его прозвали "гранитным линкором". Если бы гитлеровцы получили контроль над огромным полуостровом, там сразу разместилась бы немецкая артиллерия, а значит, морские пути в Мурманск и Полярный могли быть полностью блокированы.

"Прощайте, скалистые горы" - эти знаменитые строчки написал Николай Букин – поэт служил артиллеристом на полуострове. Музыку чуть позже сочинит другой офицер из Полярного, композитор Евгений Жарковский. И песня надолго станет неофициальным гимном северного флота.

Сам Полярный в войну почти не пострадал. Мощная линия ПВО защищала военно-морскую базу от атак с воздуха. На местном стадионе даже в футбол играли с английскими моряками, сопровождавшими полярные конвои. Единственное разрушенное здание Первой городской школы быстро восстановят после войны. Здесь училась Людмила Армянинова. Вспоминает, как отец отправил семью в эвакуацию, а сам ушел на фронт защищать советское Заполярье.

"Говорил - "Знаешь, дочка, что больше всего хотелось? Хотелось спать!" Почему? Да потому что наши солдатики, которые лежали на снегу, не просыпались. Поэтому когда ложились отдыхать, команда была такая – толкать-толкать друг друга, по цепочке", - рассказывает она.

В Полярном сегодня бережно хранят память и о подвигах подводного флота. В годы войны в родную гавань не вернулись 23 субмарины. Вместе с экипажем погибли прославленные командиры – Видяев, Гаджиев – это в их честь названы посёлки в Мурманской области. Подводников Северного флота за героизм наградили орденом Красной звезды и адмирала Ушакова Первой степени – это единственный случай в истории ВМФ, когда соединение кораблей становилось дважды орденоносным. Семеро североморцев стали Героями Советского Союза. А всего это звание в боях за Мурманск и Полярный получат 87 человек.

Города Победы: Можайск

В рассказе о городах-героях и городах воинской славы сегодня Можайск - особый рубеж в истории сражений за родную землю.

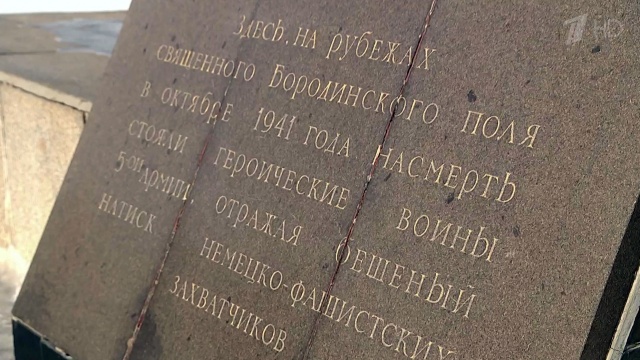

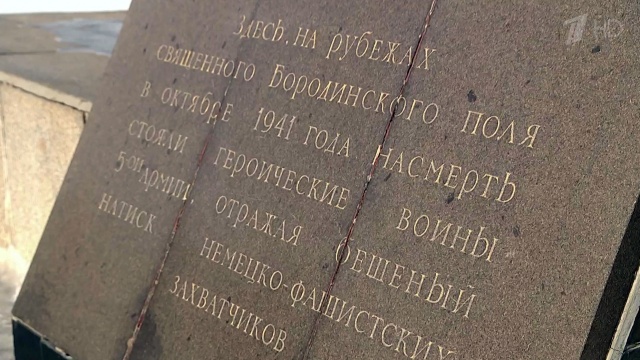

Долговременные огневые точки, окопы, противотанковые рвы. Это укрепительные сооружения на Бородинском поле. В 41-м чтобы сдержать натиск наступающих войск Вермахта, их начали создавать на дальних подступах к столице. Работали все, кто мог: и старики, и женщины, и дети.

"Пришел председатель колхоза и сказал: все девчонки и мальчишки собирайтесь, поедите копать окопы, и нас отвезли на полуторке в Климентьево, там был аэродром Климентьевский, там была какая-то столовая, я помню нас даже кормили там. Мы копали там окопы", - вспоминает Татьяна Калашникова.

Фортификационные работы к подходу немцев не успели выполнить до конца. Но все же была выстроена Можайская линия обороны. Она защищала западные подступы к столице и растянулась на 230 километров. Калуга, Малоярославец, Волоколамск, Можайск. На этом направлении от Можайска до Москвы — всего-то чуть больше 100 километров. В октябре 1941 года немецкие войска стали прорываться к Минскому шоссе. По плану — дальше выход к Москве. Тяжелые бои в районе Ельни и деревни Артёмки. В критической ситуации из-под Ленинграда сюда была переброшена 32-я Краснознамённая стрелковая дивизия. В бой вступила фактически с марша на легендарном Бородинском поле.

Одним из советских ДОТов находился рядом с тем местом, где в 1812 году стояла легендарная батарея Раевского. Осенью 41-го — на этом рубеже советская стрелковая дивизия сдерживала превосходящие силы противника: моторизированную дивизию СС, пехотную дивизию и танковую. Кровопролитные бои в центре Бородинского поля. Здесь стоял дивизион 133-го артиллерийского полка. Стояли насмерть. Так, к примеру, расчет наводчика Федора Чихмана подбил четыре танка. В бою погибли все артиллеристы, кроме наводчика. Ему осколком снаряда оторвало правую руку. С одной рукой, он подбил еще один немецкий танк.

И это лишь эпизод тех сражений. Подобных были сотни. Из них и соткана оборона Москвы. 32-я дивизия под Можайском сумела остановить наступление гитлеровцев почти на неделю, дав возможность организовать линию нового рубежа обороны и подтянуть резервы. Это было главное в те дни. Во время же оккупации в самом Можайском районе действовали партизанские отряды. Чтобы запугать население, фашисты расстреливали и вешали партизан, так чтобы видели все: церемониться никто не будет.

В начале декабря 1941 года войска Западного фронта перешли в контрнаступление. И вновь - Можайский рубеж. Тогда войска Вермахта, отступая, оставляли за собой лишь выжженную землю.

Спустя несколько лет после войны в лесу возле Минского шоссе была найдена гильза. Внутри — записка красноармейца Виноградова. Его подразделение из 12 человек должно было остановить танки, идущие на подмогу уже отступающим частям Вермахта. Эти слова с поля боя из далекого и страшного 42-го: "И вот еще пал один - Володя из Москвы. Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа, но не пропустим до подхода своих. И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет когда-нибудь мою записку..."

20 января 1942 года Можайск был освобожден. Штурм города шел трое суток. На следующий день советские войска выбили немцев с Бородинского поля, продолжая отбрасывать части Вермахта все дальше от Москвы.

Города Победы: Великий Новгород

Один из старейших российских городов был практически уничтожен. Только мужество советских солдат спасло оставшихся в живых людей и жемчужину древнерусской архитектуры - Новгородский кремль. Ветераны вспоминают: когда вошли, думали, города тут больше не будет.

Этот город более тысячи лет стоит на северных рубежах Руси. Летом 1941-го его древние стены вновь осадил враг. Взять Великий Новгород сходу немецкая пехота не смогла. И утром 15 августа на город обрушалась вся мощь 8-го авиакорпуса "Люфтваффе".

Наши войска упорно пытались контратаковать, но подразделения были слишком обескровлены. Уже через сутки немцы вошли в западную часть города, над новгородским Кремлем вывесили флаг со свастикой. А в восточной части все еще держали оборону наши солдаты.

"За Синий мост были вынуждены остатки отойти, которые уже сдерживать не могли. Там просто несколько сот человек оставалось", - рассказывает историк, главный редактор областной Книги Памяти защитников Отечества Сергей Витушкин.

Тот самый "Синий мост". Фронт был остановлен здесь. Три года, практически в черте города, ни на один день не прекращались бои. И наши, и немецкие части попеременно пытались захватить плацдармы на берегах рек, которые разделяли передовые позиции. В одном из таких боев получил тяжелое ранение Алексей Попов.

"Такой налет был, что меня засыпало с ног до головы. Думали, что я мертвый. Положили живых на одну платформу, мертвых на другую. Повезли. А какой-то санитар мне потом рассказывал: "Ты руку вот так поднял и опустил", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны, в 1941-1944 участник боев за Великий Новгород Алексей Попов.

После госпиталя солдат вернулся на тот же Волховский фронт. За полгода из стен древнего Кремля немцы создали непреступную крепость: на колокольнях – пулеметные гнезда, в башнях – артиллерийские расчеты. Рвы и насыпи фашисты поливали водой, так что город окружал ледяной панцирь. Понимая, что штурм в лоб, неминуемо приведет к большим потерям, командующий фронтом генерал армии Мерецков предложил наступление отрепетировать.

"И тогда Мерецков приказал за 5 км от фронта сделать точно такую оборону, как у немцев. Хоть 2-3 км, сколько сможем делать. Это 43-й год! Сделали. Проверили. Комиссия большая. И говорит, теперь ее надо штурмовать. Вот как возьмем ее – и на немцев пойдем", - рассказывает Алексей Попов.

Штурм начался утром 14 января 1944-го. Немецкие части оказались застигнуты врасплох, так что бежали из города, в спешке бросая тяжелое вооружение.

Уже 20 января в 11 часов 25 минут над Новгородским кремлем водрузили Красное знамя. 883-дневная оккупация закончилась. Город был практически стерт с лица земли. Немцы казнили 15 000 жителей, 200 000 - отправили в концлагеря. В день освобождения Великого Новгорода в нем оставался всего 51 житель. Фашисты разграбили почти все культурные ценности: старинные монастыри стояли в руинах, бесследно исчезли десятки уникальных икон, рукописей. Были уничтожены все фильмотеки и библиотеки города. С куполов Софийского собора содрали позолоту и крест. А Кремль перед отходом немцы заминировали.

"По центру ничего не было. Только развалины. Ни людей мы не видели. Ничего. Прошли по городу. Проехали на машинах. Положение было, конечно, страшное. Я думал, что никогда тут города не будет. Так я думал тогда, примерно. Лучше построить новый город, чем восстановить этот старый", - рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александр Абрамов.

Люди еще жили в землянках, еще шла война, а в Великом Новгороде уже восстановили памятник "Тысячелетие России", который немцы разобрали по частям и хотели вывезти в Германию. По крупицам восстанавливали уникальные храмы и фрески. И уничтоженный город постепенно поднялся из руин.

Города победы: Елец

Елец - один из южных оборонительных рубежей на пути к столице. Всего несколько дней он был у врага. К началу декабря 41 года Красная армия уже была готова к контрнаступлению, частью которого стала операция по освобождению Ельца.

Советское командование считало Елец одной из ключевых точек обороны. Крупный железнодорожный узел, он связывал Москву с южной частью страны. Первые бомбы на город упали уже через месяц после начала войны. В те дни по дорогам проходили десятки эшелонов с солдатами, бронетехникой и продовольствием на помощь оборонявшим столицу.

"Папа мой сутками домой не приходил. Они ремонтировали паровозы. И когда начинались бомбежки – они прятались под паровоз. Цеплялись и сидели там", - рассказывает жительница Ельца Нина Прилуцкая.

Почти половину мужского населения призвали на фронт. Оставшиеся ушли в отряды ополчения. Вместе с женщинами и детьми они рыли окопы вокруг города и строили оборонительные укрепления. Елец готовился к фашистской атаке.

Немцы подошли к городу в декабре 1941 года. После 2 дней упорных боев солдатам Красной армии пришлось оставить Елец.

"Когда бой закончился, уже тишина, мы вышли, видим: шинели не наши, темно-зеленого цвета. Мы б своих все равно узнали. Все, это уже немцы", - вспоминает жительница Ельца Нина Прилуцкая.

Однако закрепится надолго в городе фашистам так и не удастся. Буквально в считанные дни советское командование разработало план контрудара. Он вошел в историю под названием "Елецкая наступательная операция" или "Елецкий котел".

После того как в город пришли фашисты, на участке фронта образовался выступ. Гитлеровцы, увлеченные успехом, не спешили создавать оборонительные рубежи. Ждали прибытия подкрепления. Командование Красной армии решило не затягивать с контрударом. Молниеносная атака с севера и юга, и как итог враг должен был оказаться в кольце окружения. Вермахт был не готов к такому удару в условиях суровой зимы. Противник вынужденно отступал. А 9 декабря стремительным штурмом 148-я стрелковая дивизия полностью освободила Елец.

"А к колодцу народ за водой пришел. Да что ж, говорит, вы сидите? Елец уже освободили, наши пришли! Боже! Вы знаете, какая была радость! Наши матери скорей картошку варить, сухари доставать - солдат кормить!" - вспоминает жительница Ельца Нина Прилуцкая.

Кольцо окружения сомкнулось уже далеко от города. 20-тысячная группировка немцев предпринимала попытки прорыва одну за другой. Через неделю она была полностью разбита. При этом советским солдатам удалось отодвинуть линию фронта на 100 километров в западном направлении.

"Была освобождена огромная территория. В рядах гитлеровских войск образовалась брешь, которую необходимо было закрыть. И им пришлось оттянуть для этого часть сил от Москвы. Тем самым был ослаблен удар на Москву", - пояснила сотрудница городского музея Альбина Быкова.

Основанный в XII веке Елец не раз становился центром ключевых сражений. А в мае 1945 года один из его жителей, солдат Борис Сидельников, написал на колоне Рейхстага: "Мы из Ельца". Сегодня копия этой надписи украшает монумент в центре города в память о всех тех, кто не дошел до Берлина.

Города Победы: Малгобек

На фоне военных мемориалов монумент с изображением нефтяной вышки выглядит скромно, в густом тумане его можно было бы и не заметить, если бы жителям Малгобека это место не было хорошо знакомо. 13-я скважина – именно здесь когда-то получили первую малгобекскую нефть, которой город обязан расцветом. Памятный знак в честь покорителей недр, и в то же время памятник войны. Ведь именно кавказская нефть, по замыслам немцев, должна была стать их главным трофеем в битве, начавшейся здесь осенью 1942 года.

"Цель-то их ясно, какая – стремительным ударом овладеть Малгобеком, захватить нефтяные промыслы, нефтяные скважины и начать добывать нефть. Вот какая цель была", - рассказывает председатель совета ветеранов Малгобека Башир Чербижев.

Моторизованным немецким дивизиям нефть была нужна как воздух. Без горючего для танков воевать невозможно. А нефть Малгобека отличалась к тому же превосходным качеством. Рассказывают, что во время сражений наши танкисты могли, будто солярку, заливать ее прямо в баки и идти в бой. Так что битве за Кавказ немцы поначалу придавали даже большее значение, чем Сталинграду.

Их план под кодовым названием "Эдельвейс" предполагал удар в южном направлении, от Ростова-на-Дону. Одна группировка должна была обойти Кавказ с запада, другая – с востока, чтобы завладеть нефтяными месторождениями. Вражеское наступление было стремительным. За несколько дней были захвачены Ставрополь, Армавир, Краснодар. 25 августа пал Моздок. А в начале сентября немцы форсировали Терек и вышли на подступы к Малгобеку.

Их подвиг вошел в историю обороны Малгобека. Простые жители города и окрестных сел. Под бомбами и снарядами сутками напролет вручную они строили укрепления, копали траншеи – дети и взрослые, женщины, старики.

Сражения за город были яростными. По воспоминаниям выживших, склоны Терского хребта были усеяны телами павших солдат. Но Малгобекский рубеж выстоял. И, даже захватив часть здешних месторождений, немцы все равно не смогли получить ни литра малгобекской нефти. Перед началом боев жители вывели из строя, забили камнями все нефтяные скважины.

За 4 месяца боев немцам так и не удалось захватить город. Они заняли его западную часть, но продвинуться дальше уже не смогли. Именно здесь был положен конец немецкому наступлению на Кавказе. А в начале января 1943 года мощным ударом враг был выбит из Малгобека. Перешедшие в наступление советские войска начинали освобождение Кавказа.

Города Победы: Архангельск

Юрий Копытов матросом ходил от Архангельска до Мурманска на небольшом транспортом пароходе. В войну они регулярно снабжали северное побережье вооружением и продовольствием. В Архангельск его поставляли союзники. Знаменитые полярные конвои шли из Америки сначала в Великобританию или Исландию, затем – в СССР.

"Везли танки, самолеты. Танки, надо сказать, были похуже советских, но все равно. Самолеты неплохие, но их у нас тут перевооружали", - рассказывает старший научный сотрудник Северного морского музея города Архангельска Андрей Борзенин.

Архангельск для приема эшелонов выбрали не случайно. Город близок к фронту, а значит, снабжать войска будет проще.

Путь кораблей – это почти 2 тысячи морских миль – лежал вокруг оккупированной врагом Норвегии, буквально вблизи баз немецкой авиации. Гитлер создал мощную группировку сил для обстрелов караванов. Но если атаки с воздуха отбивали корабли прикрытия, то спастись от подлодок было сложнее – моряки с подорванных транспортников погибали в ледяной воде.

"Зимой у нас в этих водах человек может оставаться живым несколько минут всего, а потом замерзает: у него сердце отказывает и все. Так, что тех, кого спасали – это счастливчики", - рассказывает ветеран Северных конвоев Юрий Копытов.

За годы войны почти 1,5 тысячи судов пришли в северные порты СССР. Здесь, в Архангельске, корабли – боевые и транспортные – ремонтировали. Заводы Поморья работали круглосуточно.

"Шили паруса, чехлы на шлюпки. Вот такие огромные иглы были и нитки толстые! Только руки сверкали, как мы работали!" - вспоминает ветеран труда Луиза Шумилова.

Она до сих пор помнит цвет больничных халатов, алых от крови. Валентине Петровой было 6 лет, когда она пришла в военный госпиталь. Под них отдали городские школы. 31 больница на 15 тысяч человек – Архангельск стал медицинской базой. Раненых, обожженных и обмороженных солдат привозили с Карельского фронта.

"И вот один солдат посадил меня на колени, прижал к лицу – а у него щетина колючая-колючая – и вдруг по щеке потекла слеза. Кого он там во мне увидел и вспомнил? Внучку, может быть, дочку…" - рассказывает Валентина Петрова.

После войны она станет учителем истории и работать придет в эту самую школу. Она будет рассказывать детям о подвигах молодых врачей и санитарок, о моряках-красноармейцах, крепко сжимавших корабельный штурвал, о мужестве и выносливости не только на фронте – на границе Полярного круга, где стойкий северный характер так и остался несломленным!

Города Победы: Дмитров

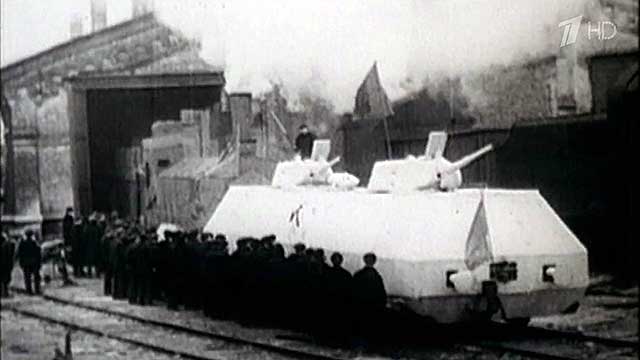

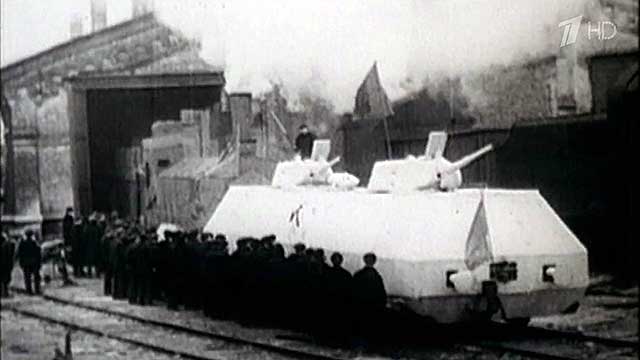

Сражение за город - важная часть битвы за Москву. Германские войска, которые наступали с Севера, были остановлены. Наши солдаты, среди которых особую роль сыграл экипаж бронепоезда, не пустили противника в город и спасли от разрушения стратегически важный канал имени Москвы.

После войны они встретились лишь в 1961 году. Ради Марии Барсученко экипаж бронепоезда приехал со всего Союза. Ветераны приехали сказать "спасибо" и познакомиться с той, которая был их помощникам в решающей битве за Дмитров.

27 ноября 1941 года. Немцы прорывают оборону в районе Дмитрова, стремясь окружить Москву. Вражеские танки совершают марш-бросок и оказываются в 400 метрах от городских стен.

"Враг был настолько уверен в победе, что 2 декабря 1941 года в газетах оставлены пустые места для объявлений, все радио собраны в один пучок звучала дробь, как перед важным сообщением о победе".

На месте самых ожесточенных боев сейчас памятник. Это Перемиловская высота. Внизу мост. Его немцы взяли хитростью, переодевшись в форму красноармейцев. Враг не ожидал серьезного сопротивления. На горе лишь два орудия. Но артиллеристы удерживают фашистов ценой жизни. Штурм идет и с другой стороны города. У немцев многократный перевес в силе.

Дивизию вермахта не пустил в город бронепоезд номер 73 войск НКВД. Железная дорога пролегала вдоль канала имени Москвы.

Уникальные кадры: экипажу бронепоезда вручают награды. Орден Красной звезды получила и 20-летняя Мария Барсученко. Она работала стрелочницей. В тот день стояла на посту в чистом поле под шквальным огнем и меняла направление движения бронепоезда.

"Я только одну стрелку сделала, смотрю, он мчится. А вторая стрелка не готова. Думаю, сейчас упадет, свалиться и все. Тогда я вытаскиваю красный сигнал – он притормозил. Подбегаю. Стрелки, все засыпано. Сбросила рукавицы, давай выгребать, а надо еще замком закрыть. Некогда. Я наступила на баланс, отклонилась, чтобы он прошел", - вспоминает ветеран Великой отечественной войны Мария Барсученко.

Только за один день бронепоезд уничтожил 12 танков 24 машины и более 700 солдат. Немцы отступили. Красноармейцы взорвали мост, воду из канала откачали через шлюзы, лед сломался. Когда ров снова наполнили водой, он стал непроходимым препятствием. Еще неделю фашисты пытались взять город, но безуспешно.

"Запомните: от этого порога

В лавине дыма, крови и невзгод

Здесь в сорок первом началась дорога

В победоносный сорок пятый год"

Эти строчки Роберт Рождественский посвятил защитникам Дмитрова. Здесь советская армия не только сдержала натиск врага. 6 декабря 1941 года началось контрнаступление, которое закончилось взятием Берлина.

Города Победы. Владивосток

Более 70 тысяч жителей Владивостока ушли на фронт, то есть примерно каждый третий. Здесь формировались стрелковые бригады, которые участвовали в самых крупных сражениях Великой Отечественной. Дальневосточники стояли насмерть в 41-м у стен Москвы. Морские пехотинцы-тихоокеанцы вступали в бой прямо с эшелонов. Им даже не успели выдать маскировочные халаты. За черные бушлаты, выделявшиеся на снегу, и яростные атаки враг стал назвать наших морпехов "черной смертью". Они же воевали под Ленинградом, в Сталинграде и на Курской дуге.

При этом ослаблять восточные рубежи командование тоже не могло. Ведь была вероятность нападения Японии. И как главная база Тихоокеанского флота, город был превращен в непреступную крепость. Очень пригодились оставшиеся еще со времен Русско-японской войны фортификационные сооружения. Матросы и горожане строили новые укрепления. Береговая линия ощетинилась стволами 47 стационарных и подвижных батарей разного калибра. Самые большие - 305-миллиметровые — пушки Ворошиловской батареи на острове Русский прикрывали Владивосток с юга.

"Во время Второй мировой войны бороться с этими системами было нереально, тем более с моря. Батарея находится в закрытом огневом рубеже – с моря она не просматривается. А сама может наносить удар в любом направлении на дистанцию до 35 километров. Японцы подходили на 50-мильную зону, но дальше не совались, потому что они знали характеристики наших орудий", - рассказывает смотритель музейного комплекса "Ворошиловская батарея" Георгий Шабат.

В течение всей войны корабли и подлодки Тихоокеанского флота охраняли дальневосточные рубежи. Но часть флота в строжайшей секретности отправили из Владивостока на западные морские театры боевых действий. Так легендарная подлодка С-56 в 42 году в составе отряда из шести лодок совершила сложнейший переход по маршруту Владивосток – Камчатка – Аляска: прошла вдоль западного побережья Америки в Панамский канал, затем поднялась до Канады, пересекла Атлантику и пришла на Северный флот. В пути подлодки дважды попадали в сильнейший шторм, не раз были атакованы врагом. Сегодня С-56 стала музеем и визитной карточкой корабельной набережной Владивостока.

"Закрываем ее и по команде "пли" производим выстрел. И таким образом экипаж этой подводной лодки совершил много атак. В результате 10 потопленных и 4 поврежденных корабля. Командир стал героем. Экипаж – полностью орденоносный", - сообщил заведующий филиалом Военно-исторического музея Тихоокеанского флота Андрей Косицин.

В свои 92 ветеран подводного флота Владимир Майстер прекрасно помнит, как участвовал в операциях 45-го года на восточном фронте в боях с Японией. Его лодка в составе группировки из 28 субмарин прикрывала высадку нашего десанта у берегов Сахалина, Курил и Кореи. Тогда в проливе Лаперуза погибла подлодка Л-19 со всем экипажем.

"54 человека экипаж и 3 курсанта нашего курса. Мой хороший друг Вячеслав Козьмин - лейтенант, который погиб на этой лодке", - говорит ветеран Владимир Майстер.

Имена тысяч павших воинов-тихоокеанцев увековечены на плитах мемориала в центре приморской столицы. Боевые потери нес и торговый флот Владивостока. 47 гражданских судов, перевозивших грузы по ленд-лизу в СССР из США и Канады, не вернулись в порт приписки. Пароходы курсировали без боевого охранения между портами западного побережья Северной Америки и нашим Дальним Востоком. Их бомбили и торпедировали на пути следования через Тихий океан. Эти маршруты получили название "огненных рейсов". В них участвовала уроженка Владивостока, первая в мире женщина капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

Экипажам не хватало мужских рабочих рук, поэтому в команды стали набирать совсем мальчишек - юнгами. В свой первый рейс в Америку Иван Сокурт ушел в 15 лет. Второе плавание затянулось на два года. Во Владивостоке родные сочли его погибшим.

"Иду к себе домой, а там пацаны-то все знают меня, они бегом к матери и говорят, что Иван пришел. Мать бежит, не верит, как так: уже похоронили, а тут живой. Она говорит, как так сынок, тебя же похоронили. Я говорю: нет, мама, это просто ошибка", - рассказывает ветеран Иван Сокурт.

Самолеты, танки, оружие и боеприпасы, одежда и продовольствие – всего около 9 миллионов тонн. Здесь свой трудовой подвиг совершали докеры и железнодорожники, которые круглосуточно разгружали суда и тут же формировали эшелоны для отправки на фронт. Более половины всех поставок по ленд-лизу в СССР прошло через порт Владивостока.

лодок совершила сложнейший переход по маршруту Владивосток – Камчатка – Аляска: прошла вдоль западного побережья Америки в Панамский канал, затем поднялась до Канады, пересекла Атлантику и пришла на Северный флот. В пути подлодки дважды попадали в сильнейший шторм, не раз были атакованы врагом. Сегодня С-56 стала музеем и визитной карточкой корабельной набережной Владивостока.

"Закрываем ее и по команде "пли" производим выстрел. И таким образом экипаж этой подводной лодки совершил много атак. В результате 10 потопленных и 4 поврежденных корабля. Командир стал героем. Экипаж – полностью орденоносный", - сообщил заведующий филиалом Военно-исторического музея Тихоокеанского флота Андрей Косицин.

В свои 92 ветеран подводного флота Владимир Майстер прекрасно помнит, как участвовал в операциях 45-го года на восточном фронте в боях с Японией. Его лодка в составе группировки из 28 субмарин прикрывала высадку нашего десанта у берегов Сахалина, Курил и Кореи. Тогда в проливе Лаперуза погибла подлодка Л-19 со всем экипажем.

"54 человека экипаж и 3 курсанта нашего курса. Мой хороший друг Вячеслав Козьмин - лейтенант, который погиб на этой лодке", - говорит ветеран Владимир Майстер.

Имена тысяч павших воинов-тихоокеанцев увековечены на плитах мемориала в центре приморской столицы. Боевые потери нес и торговый флот Владивостока. 47 гражданских судов, перевозивших грузы по ленд-лизу в СССР из США и Канады, не вернулись в порт приписки. Пароходы курсировали без боевого охранения между портами западного побережья Северной Америки и нашим Дальним Востоком. Их бомбили и торпедировали на пути следования через Тихий океан. Эти маршруты получили название "огненных рейсов". В них участвовала уроженка Владивостока, первая в мире женщина капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

Экипажам не хватало мужских рабочих рук, поэтому в команды стали набирать совсем мальчишек - юнгами. В свой первый рейс в Америку Иван Сокурт ушел в 15 лет. Второе плавание затянулось на два года. Во Владивостоке родные сочли его погибшим.

"Иду к себе домой, а там пацаны-то все знают меня, они бегом к матери и говорят, что Иван пришел. Мать бежит, не верит, как так: уже похоронили, а тут живой. Она говорит, как так сынок, тебя же похоронили. Я говорю: нет, мама, это просто ошибка", - рассказывает ветеран Иван Сокурт.

Самолеты, танки, оружие и боеприпасы, одежда и продовольствие – всего около 9 миллионов тонн. Здесь свой трудовой подвиг совершали докеры и железнодорожники, которые круглосуточно разгружали суда и тут же формировали эшелоны для отправки на фронт. Более половины всех поставок по ленд-лизу в СССР прошло через порт Владивостока.

Города Победы. Старый Оскол

Ожесточенные бои за него шли зимой 43-го. Метель и мороз, казалось, стали подспорьем для бойцов Красной армии. Фашистская группировка была разбита, но город остался стратегической точкой - на многие месяцы он превратился в плацдарм поддержки для фронта.

Бои за Старый Оскол стали одними из самых кровопролитных в ходе зимнего наступления советских войск. В частях, которые освобождали город, погиб каждый третий солдат. Большую роль в сражении за Старый Оскол сыграли тогда лыжные бригады. "Белые призраки" – так их называли солдаты вермахта за цвет маск-халатов и умение перемещаться быстро и незаметно для врага. В условиях сильных морозов и метелей зимы 43-го только они могли преодолевать десятки километров и вести бой там, где не могла пройти техника. Именно лыжные бригады в конце января подготовили плацдарм для наступления советской армии, освободив сёла южнее Старого Оскола.

В это время активные боевые действия шли на северных рубежах города. На помощь окружённому гарнизону фашистов пробивались 500 солдат вермахта. На их пути оказался разъезд у села Набокино, который охраняли 17 бойцов бронебойщиков. Они были вооружены только противотанковыми ружьями. Несмотря на численный перевес противника, им удалось продержаться несколько часов до прибытия подкрепления. В живых осталось только четверо.

5 февраля город штурмом освободили солдаты 340-й и 107-й стрелковых дивизий. В Старом Осколе они увидели одни развалины.

"Большие разрушения были механического завода, конфетной фабрики, исторических зданий, которые были воздвигнуты ещё при Екатерине Второй. Они старались разрушить всё, после себя оставить пепел", - говорит ветеран Владимир Лучшев.

Для развития успеха на Западном направлении в июне 43-го Государственный комитет обороны поручил в кратчайшие сроки построить с нуля железную дорогу длиной в 95 километров. Она должна была соединить Старый Оскол с ближайшей в направлении Курска станцией Ржава. По плану строительство должны были закончить через два месяца. Работы не прекращались ни на день, даже когда неподалёку проходили ожесточённые бои. В пробный рейс первый поезд по железной дороге от Старого Оскола до Ржавы отправился уже через 32 дня.

"Работали весь световой день: одни копали землю, насыпали в носилки, другие носили эти носилки носили на линию, где должна была дорога проходить, третьи – трамбовали. Дисциплина была, слаженность была, дружба была", - говорит Александра Акульшина.

Из-за того сколько сил было вложено в строительство, эту дорогу назовут "дорогой мужества. С её помощью удалось разгрузить соседние железнодорожные ветки. Переброска орудий, боеприпасов и продоволь"ствия к линии фронта увеличилась в разы. В возведении дороги было задействовано несколько железнодорожных бригад и две тысячи красноармейцев. Однако главный вклад внесли местные жители. Их было 20 тысяч. Почти все мужчины были на фронте, поэтому трудились на стройке в основном женщины и дети.

"Большинство из нас было из деревни, не видели тогда ещё ничего, кроме полуторки. Все были удивлены, как такая машина едет по такой дороге. "Ура!" кричали", - вспоминает Александра Акульшина.

После освобождения Старый Оскол стал одним из ключевых плацдармов для развития успеха на Западном направлении. Он сыграл одну из главных ролей в снабжении армии во время решающего сражения 43-го года на Курской дуге.