МКОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа

Внеклассное мероприятие

по физике на тему :

«История фотографии»

в 7-9 классах.

Составитель: В.В. Акулова

Учитель физики 1 кв. категория

п. Октябрьский

2014г

ЦЕЛЬ: ознакомление обучающихся с историей техники в рамках проекта «Календарь знаменательных дат»

ЗАДАЧИ:

Ознакомление с историей создания фотографии;

Показать эстетическую ценность изобретения;

Развитие способности давать оценку фактам и событиям;

Развитие индивидуальности каждого ребенка;

Развитие любознательности и познавательной активности.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

Фотография (от греческих фото – свет, граф – рисую, пишу) – рисование светом, светопись – была открыта не сразу и не одним человеком. В это изобретение вложен труд ученых многих поколений разных стран мира.

Люди давно стремились найти способ получения изображений, который не требовал бы долгого и утомительного труда художника.

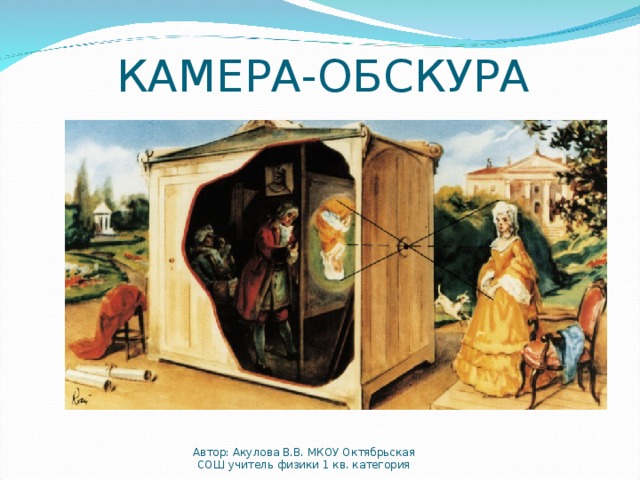

С незапамятных времен, например, было замечено, что луч солнца, проникая сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости световой рисунок предметов внешнего мира. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в уменьшенных, по сравнению с натурой, размерах и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты (или камеры-обскуры) было известно еще древнегреческому мыслителю Аристотелю, жившему в IV веке до нашей эры. Принцип работы камеры-обскуры описал в своих трудах Леонардо да Винчи.

Известно, что еще в XIII веке были изобретены очки. Очковое стекло перекочевало затем в зрительную трубу Галилео Галилея. В России великий ученый М. В. Ломоносов положил начало развитию светосильных труб и оптических приборов.

Пришло время, когда камерой-обскурой стали называть ящик с двояковыпуклой линзой в передней стенке и полупрозрачной бумагой или матовым стеклом в задней стенке. Такой прибор надежно служил для механической зарисовки предметов внешнего мира. Перевернутое изображение достаточно было с помощью зеркала поставить прямо и обвести карандашом на листе бумаги.

Это была «фотография до фотографии». Труд рисовальщика был упрощен. Но люди над тем, чтобы полностью механизировать процесс рисования, научиться не только фокусировать «световой рисунок» в камере-обскуре, но и надежно закреплять его на плоскости химическим путем.

Однако если в оптике предпосылки для изобретения светописи сложились много веков назад, то в химии они стали возможными только в 18 веке, когда химия как наука достигла достаточного развития. Одним из наиболее важных вкладов в создание реальных условий для изобретения способа превращения оптического изображения в химический процесс в светочувствительном слое послужило открытие молодого русского химика-любителя, впоследствии известного государственного деятеля и дипломата, А. П. Бестужева-Рюмина (1693 - 1766) и немецкого анатома и хирурга И. Г. Шульце (1687 - 1744). Занимаясь в 1725 году составлением жидких лечебных смесей, Бестужев-Рюмин обнаружил, что под воздействием солнечного света растворы солей железа изменяют цвет. Через два года Шульце также представил доказательства чувствительности к свету солей брома.

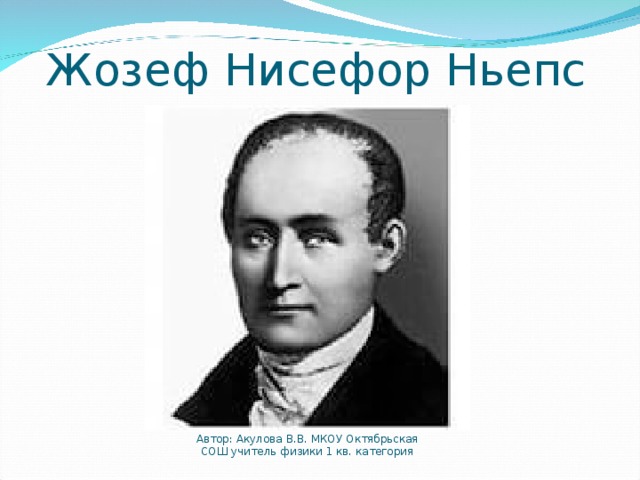

Целенаправленную работу по химическому закреплению светового изображения в камере-обскуре ученые и изобретатели разных стран начали только в первой трети XIX века. Наилучших результатов добились теперь известные всему миру французы Жозеф Нисефор Ньепс (1765 - 1833), Луи-Жак Манде Дагер (1787 - 1851) и англичанин Вильям Фокс Генри Тальбот (1800 - 1877). Их принято считать изобретателями фотографии.

Хотя попытки получения фотографического изображения проводились еще в 17 веке, годом изобретения фотографии считается 1839, когда в Париже появилась так называемая дагеротипия. На основе своих собственных исследований и опытов Нисефора Ньепса, французскому изобретателю Луи Дагеру удалось сфотографировать человека и получить устойчивое фотоизображение. По сравнению с более ранними опытами время экспозиции сократилось (менее 1 мин). Принципиальное отличие дагеротипа от современной фотографии – получение позитива, а не негатива, что делало невозможным получение копий.

НЬЕПС (Niepce) Нисефор (полное имя Жозеф Нисефор) (7 марта 1765, Шалон-сюр-Сон, Франция — 5 июля 1833, там же), французский изобретатель, один из создателей фотографии. Впервые (1820-е гг.) нашел способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак (гелиография). С 1829 сотрудничал с Л. Дагером.

Нисефор Ньепс родился в богатой семье. Его отец был советником короля, а мать — дочерью известного юриста. Интерес к изобретательству проявился у Ньепса еще в детстве, но он готовился к духовной карьере; отказавшись от нее в 1792, стал армейским офицером. Покинул армию в первый период Французской революции из-за роялистских симпатий. С приходом Наполеона Ньепс вернулся в армию и участвовал в военных действиях на Сардинии и в Италии. Из-за плохого здоровья вышел в отставку и несколько лет был в Ницце государственным чиновником. В 1801 возвратился домой в Шалон и вместе с братом Клодом посвятил всю дальнейшую жизнь научным исследованиям.

Ньепс до 1813 много лет занимался улучшением способа плоской печати — литографии, изобретенной А. Зенефельдером в 1796. Тяжелый баварский известняк, который Зенефельдер использовал в качестве печатной формы, Ньепс заменил листом жести. На этом листе его сын рисовал жирным цветным карандашом картинки. Сам Ньепс не умел рисовать и после призыва сына в армию начал эксперименты с солями серебра. Он стремился заставить свет рисовать. Достичь цели удалось с помощью асфальтового лака (битума), растворенного в животном масле. Этот раствор он наносил на пластину из стекла, меди или сплава олова со свинцом и экспонировал ее в камере-обскуре несколько часов. Таким образом, "первая фотобумага" была изготовлена из асфальта(!). Когда полученное на покрытии изображение затвердевало и становилось видимым простым глазом, Ньепс в темной комнате обрабатывал пластину кислотой. Она растворяла покрытие линий изображения, защищенное от воздействия света во время экспозиции и остававшееся мягким и растворимым (по другим источникам асфальт вымывался с помощью лавандового масла и керосина). Затем гравер четко гравировал линии, покрывал пластину чернилами и отпечатывал необходимое количество экземпляров, как это раньше делалось с любых травленых или гравированных пластин. В результате получалась гравюра, созданная не художником, а светом — гелиография (в переводе с греческого «нарисованная светом»). Первое стойкое изображение в камере-обскуре Ньепс получил в 1822. Однако сохранилась лишь гелиография 1826 года, когда Ньепс начал использовать вместо медных и цинковых пластин сплав олова со свинцом. Экспозиция длилась восемь часов(!).

А какими были фотоаппараты! Некоторое представление об их размерах дает хотя бы такой факт: выезжая на съемку, многие фотографы специально нанимали телегу для перевозки аппаратуры. А один из первых путешественников-фотографов, отправляясь в глубь Африканского континента только для переноски фотоаппаратуры и принадлежностей нанял 40 носильщиков!

И готовые фотографии выглядели далеко не так, какими мы привыкли видеть их сегодня. Мало того, что изображения на дагерротипах были много бледнее, они еще не поддавались размножению. Каждый снимок был уникальным

Так Ньепс впервые в истории сумел избавиться от услуг художника и зафиксировать точное изображение объекта, «нарисованное» светом. Для этого он первым применил один из материалов, чувствительных к свету — асфальтовый лак. Но при этом использовался ручной труд гравера. Такая гелиогравюра представляла собой лишь начальный этап в изобретении фотографии. Четкость изображения на гелиогравюрах была невелика. Ньепс изобрел диафрагму для исправления дефектов изображения, полученного при открытой линзе камеры-обскуры.

В 1827 Ньепс встретился с Луи Дагером, богатым и процветающим владельцем Парижской диорамы, который предложил ему сотрудничество. И 64-летний Ньепс, больной и нуждающийся в средствах на дальнейшие исследования, в 1829 подписал 10-летний контракт с Дагером для совершенствования открытого Ньепсом метода «фиксирования изображений природы, не обращаясь к помощи художника», включив в него условие, по которому его сын Исидор станет наследником, если Ньепс умрет раньше истечения срока контракта. Ньепс отослал Дагеру детальное описание своего процесса гелиографии, а также продемонстрировал всю технику выполнения процессов, для чего Дагер специально приезжал в Шалон. В дальнейшем они больше никогда не встречались: каждый из них самостоятельно работал над изобретением.

ТОЛБОТ (Тальбот, Таlbot) Уильям Генри Фокс (1800-1877), английский физик, химик, изобретатель негативно-позитивного процесса в фотографии (калотипии). Занимался также математикой, спектроскопией, астрономией, археологией и лингвистикой. Во время учебы в Харроу и Тринити-колледже (Кембридж) опубликовал много статей в области математики, астрономии и физики. В 1833-34 служил в Парламенте.

Толбот пытался копировать виды природы с помощью камеры-обскуры. Но он не обладал навыками рисования. Поэтому ему захотелось зафиксировать изображение, которое он видел в камере-обскуре. Толбот знал о том, что свет может воздействовать на свойства различных материалов, и изобрел такой светочувствительный материал. Для этого он погружал лист бумаги в слабый раствор соли, а затем в раствор нитрата серебра. При этом в бумаге образовывался хлорид серебра, и она становилась светочувствительной.

В 1835 Толбот с помощью камеры делал снимки на своей светочувствительной бумаге, пропитанной хлористым серебром. Первым был снимок решетчатого окна его дома. Выдержка длилась в течение часа. Так он получил первый в мире негатив. К нему он прикладывал другой такой же лист бумаги и засвечивал их. Так Толбот сделал позитивный отпечаток. Первые снимки были темными, нечеткими и пятнистыми, а чувствительность его бумаги была очень низкой.

В январе 1839 Толбот узнал о том, что в Академии наук в Париже Араго сделал сообщение об изобретении Л. Дагера — дагеротипе. Это побудило Толбота опубликовать сообщение о своем процессе. В конце января того же 1839 он попросил Фарадея показать на заседании Лондонского Королевского общества свои работы, а 31 января 1839 сделал там доклад "Некоторые выводы об искусстве фотогеничного рисунка, или о процессе, с помощью которого предметы природы могут нарисовать сами себя без помощи карандаша художника". Он боялся, что изобретение Дагера окажется таким же, как его собственное, и не хотел потерять свой приоритет. При этом Толбот не осознавал, что Дагер разработал совершенно другой процесс.

Джон Гершель назвал изобретение Толбота фотографией и пустил в обращение слова "негатив" и "позитив".

В 1840 Толбот изменил и улучшил свой процесс. Это позволило ему делать фотографии за несколько минут. Он назвал свой процесс калотипией (от греч. слов kalos — красивый и typos — отпечаток), впоследствии ему было дано название толботипия.

Проявлял он бумагу в кислоте, затем (по совету Джона Гершеля) фиксировал изображение в растворе гипосульфита, промывал негатив в чистой воде, высушивал и натирал воском, делая его прозрачным. С помощью солнечного света он делал с негатива контактные отпечатки на хлорсеребряной бумаге. В 1841 он запатентовал этот процесс, а в 1842 получил медаль Королевского Общества за эксперименты с калотипией.

Калотипия Толбота и дагерротипия Дагера имели принципиальные различия. В дагерротипе сразу получалось позитивное, зеркально отраженное изображение на серебряной пластине. Это упрощало процесс, но делало невозможным получение копий. В калотипии сначала изготовлялся негатив, с которого можно было сделать любое количество позитивных отпечатков. Поэтому калотипия намного ближе к современной фотографии, несмотря на то, что качество дагеротипов было намного выше, чем калотипов.

В 1844-46 Толбот издал первый альбом "Карандаш природы" с фотографическими художественными иллюстрациями — видами природы и архитектуры.

В 1851 Толбот разработал метод мгновенной фотографии и запатентовал его в 1852 и 1858. Он использовал при печати стальные пластины и марлевые экраны для получения полутонов и явился предшественником разработанных в 1880-х гг. качественных полутоновых фотопластин.

Патенты Толбота, его претензии на приоритет во всех видах фотографии и судебные процессы по этому поводу объективно тормозили дальнейшее развитие фотографии в Шотландии, Франции и других странах.

ДАГЕР (Daguerre) Луи Жак Манде (18 ноября 1787, Кормей, Франция — 10 июля 1851, Бри сюр Марн), французский художник и изобретатель, один из создателей фотографии. Разработал (используя опыты Н. Ньепса) первый практически пригодный способ фотографии — дагеротипию (1839).

Был таможенным чиновником, затем художником-декоратором в опере. В 1822 открыл в Париже диораму, которая представляла собой громадное сооружение с огромными полотнами. Их создание и совершенствование, вероятно, подтолкнуло Дагера к экспериментам в области фотографии. Он знал камеру-обскуру и делал наброски с натуры для создания иллюзии реальности в своей диораме.

Дагер не изобрел фотографию (это сделал до него Ньепс), но сделал ее действующей и популярной. В 1829 он заключил контракт с Ньепсом о развитии его метода гелиографии. После 1829 и до своей смерти в 1833 Ньепс и его сын Исидор, ставший партнером Дагера после смерти отца, не сумели развить свое изобретение, тогда как Дагер, проводивший свои опыты самостоятельно, продвинулся. Его идея заключалась в том, чтобы получать изображение на полированной поверхности серебряной пластины, пропитанной парами йодида: они делали ее чувствительной к свету. Эту пластину он помещал в камеру-обскуру и подвергал экспозиции, а проявлял парами ртути.

Результата он достиг в 1837, после 11 лет опытов. Полученное и проявленное в парах ртути изображение он фиксировал, промывая экспонированную пластину сильным раствором соли и горячей водой. После 1839 соль в процессе фиксации была заменена гипосульфитом натрия — фиксирующим элементом, открытым Джоном Гершелем. В результате смывались частицы йодида серебра, не подвергшиеся воздействию света. Время экспозиции пластины в камере-обскуре составляло от 15 до 30 минут (в то время как при гелиографии Ньепса требовалась экспозиция до 8 часов).

В результате получалась единственная фотография — позитив, названная автором дагеротипом. Несколько таких пластинок сделать было невозможно. Изображение на пластине получалось зеркальным, рассматривать его можно было только при определенном освещении. Но Дагер сумел при получении изображений на дагеротипе, «нарисованных» светом, избавиться от услуг не только художника, но и гравера. Это и сделало его процесс доступным и практичным. С тяжелой фотографической камерой и громоздким оборудованием он бродил по Парижу, делал свои дагеротипы на бульварах, вызывая интерес у публики, но сущности своего процесса не объяснял.

Для получения прибыли от своего изобретения Дагер сначала попытался создать корпорацию путем общественной подписки, затем, потерпев неудачу, сделал попытку продать свое изобретение за четверть миллиона франков. Но никто из дельцов его не купил. Тогда Дагер решил заинтересовать ученых и сообщил о своем изобретении известному и влиятельному астроному и физику Д. Ф. Араго. 7 января 1839 Араго доложил французской Академии наук о работах Дагера и предложил французскому правительству купить патент. Сообщение о дагеротипии вызвало сенсацию. Научные журналы напечатали доклад Араго. Дагер стал широко известен именно благодаря этому изобретению, диорама тоже пользовалась популярностью (о ней неоднократно упоминают как о сенсации герои романов Бальзака и др.), но сгорела дотла всего за несколько месяцев до этого.

Дагер показывал дагеротипы с видами Парижа писателям, художникам и редакторам газет, которые сделали его изобретение популярным, и он запросил за него 200 тыс. франков. При этом сообщил Исидору Ньепсу, что если продажа состоится, то он разделит эту сумму с ним. Однако продать изобретение не удалось. Тогда Араго убедил Дагера, что пенсия французского правительства будет для него честью и национальной наградой. Пенсия была назначена в размере 6 тыс. франков в год пожизненно Дагеру и 4 тыс. франков Исидору Ньепсу, а Дагер стал кавалером ордена Почетного легиона. В том же 1839 он получил патент в Англии.

Дагер сосредоточил свои усилия на пропаганде дагеротипного процесса: устраивал показательные сеансы для художников и ученых. Вместе со своим родственником А. Жиру он начал делать камеры дагеротипа для продажи. Половина доходов шла Жиру, а половиной своей части он делился с Исидором Ньепсом.

В том же 1839 Жиру опубликовал наставление Дагера о пользовании камерой, и через несколько дней все сделанные камеры и наставления были распроданы. Это наставление переиздавалось во Франции 30 раз. В течение года оно было переведено на многие языки и напечатано в столицах Европы и США.

Вскоре ученые, художники и любители улучшили процесс Дагера. Они сократили время экспозиции до нескольких минут. Применение призмы дало возможность сделать изображение на дагеротипе не зеркальным, а нормальным. Дагеротипы передавали мельчайшие детали снимаемых объектов. К 1841 была создана камера меньшего размера, а ее вес уменьшился в 10 раз. Были созданы средства, предохранявшие поверхность дагеротипов от повреждений и царапин.

Слава и признание Дагера росли по мере того, как распространялся по миру его способ получения изображений. Но после опубликования данных о своем процессе он уже не внес ничего нового в фотографию. До своей смерти в 1851 он жил в уединении недалеко от Парижа.

Период дагерротипии просуществовал немного. Изображение на серебряной пластинке стоило дорого, было зеркально обращенным, изготовлялось в одном экземпляре, рассматривать его из-за блеска было крайне затруднительно.

Калотипный способ обладал большими достоинствами, поэтому он и получил дальнейшее развитие. Уже в конце 40-х годов XIX века изобретатель из семьи Ньепсов – Ньепс де Сен-Виктор - заменил в этом способе негативную подложку из бумаги стеклом, покрытым слоем крахмального клейстера или яичного белка. Слой очувствили к свету солями серебра.

В 1851 году англичанин С. Арчер покрыл стекло коллодионом. Позитивы стали печатать на альбуминной бумаге. Фотографии можно было размножать.

Еще через два с небольшим десятилетия Ричард Меддокс предложил съемку на сухих броможелатиновых пластинках. Такое усовершенствование сделало фотографию родственной современной.

В 1873 году Г. Фогель изготовил ортохроматические пластинки. Позднее были сконструированы объективы-анастигматы. В 1889 году Д. Истмен (основатель фирмы "Кодак") наладил производство целлулоидных пленок. В 1904 году появились первые пластинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой "Люмьер".

Фотография наших дней – это и область науки о ней самой и область техники, это методы исследования и документации, это художественное призвание людей, это и различные виды прикладной деятельности.

Джeймс Клeрк Максвелл (Jamеs Сlеrk Mаxwеll 1831-1879) задумывает доказать свою трехкомпонентную теорию цветов. Он решает при первом удобном случае продемонстрировать цветную фотографию. Цветная фотография в век едва чувствительных пластинок, требующих чудовищных выдержек, когда проблема простейшего черно-белого снимка была еще поистине проблемой из-за немыслимых характеристик пластинок.

17 мая 1861 года Максвеллу была предложена высокая честь - прочесть лекцию перед "Королевским обществом" - учреждением, прославленным именами Pумфорда, Деви, Фарадея. Тема лекции - "О теории трех основных цветов". И вот на этой лекции Джеймс решил привести окончательное, уже бесспорное доказательство своей трехкомпонентной теории.

Когда он обратился к одному из самых искушенных фотографов того времени, редактору издания "Заметки о фотографии" Томасу Саттону, с предложением сделать цветную фотографию, тот поразился. И, разумеется, отказался. Максвеллу стоило больших усилий уломать его.

Решено было сфотографировать бант, повязанный из трехцветной ленты, помещенный на фоне черного бархата. Фотографирование велось при ярком солнечном свете и проводилось через прозрачный плоский сосуд, наполненный раствором хлорида меди. Раствор был ярко-зеленого цвета. Другой раствор, через который проводилось экспонирование второго негатива, был раствором сульфата меди - он был ярко-синего цвета. Еще один негатив получили через ярко-красный раствор тиоцианата железа.

Все эти негативы были затем напечатаны на стекле.

17 мая 1861 года, Лондон, в особняке на улице Абермарл, Пикадилли, где помещался Королевский институт, в зале были установлены три фонаря, приготовлены три тяжелых стеклянных позитива. Перед линзами каждого фонаря - те же фильтры, которые использовались при съемке,- красный, синий и зеленый.

Джeймс Мaксвелл разъясняет собравшимся дамам и господам сущность трехкомпонентной теории, настаивая на том, что основными цветами, с помощью которых можно получить все другие, являются именно они: красный, синий, зеленый.

Нужно доказательство? Пожалуйста!

Джеймс дает указание Саттону и ассистентам поджигать бруски углекислого кальция - Друммондов свет для волшебных фонарей. Бруски разгораются, давая яркий белый, чуть синеватый свет.

Три цветных изображения проецируются на белый экран таким образом, чтобы они совпали, и тогда...:

Это был, конечно, полный триумф трехкомпонентной теории цвета. И никто тогда не понял, что главное значение того дня было вовсе не в торжестве трехкомпонентной теории, а в том, что в процессе доказательства этой теории миру была впервые продемонстрирована цветная фотография!

16-18 мая 1961 года в Лондоне состоялась научная конференция, посвященная столетию со дня демонстрации первой цветной фотографии. Был прочитан ряд докладов, из которых особенно поразил присутствовавших сделанный Р. М. Эвансоном.

Эванс с помощью Кавердинской лаборатории и могучей фирмы "Кoдак" сумел достать чудом сохранившийся комплект негативов Максвелла м полностью воссоздать условия демонстрации цветных диапозитивов. Для этого специалистам фирмы пришлось создавать специальные низко чувствительные пластинки (что оказалось трудной задачей)с чудовищно плохими цветовыми характеристиками (а это было уже совсем трудно!), подготовить растворы тех же солей, с тем чтобы сделать светофильтры, провести специальное спектрофотометрическое исследование пластинок и фильтров.

Ученым удалось точно воссоздать условия опыта и полностью проанализировать все свойства фильтров и материалов Саттона-Максвелла. Вывод был поразителен: при имевшихся тогда фотографических материалах было принципиально невозможно продемонстрировать цветную фотографию! Материалы того времени были абсолютно нечувствительны, например, к зеленому цвету! Впрочем, точно так, же и к красному...

И все же цветная фотография была продемонстрирована. И это произошло в присутствии столпов английской научной мысли! Современные ученые вынуждены были продолжать поиски и пришли к совершенно парадоксальному выводу: Максвелл, сам того не подозревая, фотографировал в синих и невидимых ультрафиолетовых лучах, третьим компонентом был зеленый цвет, который оказался в спектре синего цвета! Вместо тройки основных цветов, которую намеривался доказать Максвелл, эффект цветной фотографии создавала совершенно другая тройка цветов! Максвелл случайно, с помощью почти невозможного счастливого стечения обстоятельств, смог продемонстрировать цветную фотографию за пятнадцать лет до того, как создание новых фотографических эмульсий сделало это по-настоящему возможным. Максвеллу было тридцать лет. Он был молод, энергичен и смел. Ему в то время удавалось даже невозможное...

Цифровая фотография стала неотъемлемой частью современного мира, сумев буквально за пару десятков лет превратиться для нас в обыденное явление. Бесспорно, она имеет многочисленные преимущества над аналоговой фотографией, но в этой статье мы уделим внимание не им, а истории самой технологии, начиная с истоков и заканчивая сегодняшним днем.

Сразу стоит отметить, что цифровая фотография изначально развивалась с завидной стремительностью. Сейчас, спустя всего два десятка лет, сложно предположить, что ее ждет года через два-три, хотя первый цифровой фотоаппарат имел матрицу около 28x104 пикселей и рассматривался исключительно как дитя прогресса, но не воспринимался всерьез. Он не производил качественные фотографии, и потому не мог считаться продуктивным «другом» для фотографа. Но обо всем по порядку.

В 1908 году шотландец Алан Арчибальд Кэмпбел Свинтон публикует в журнале Nature статью с описанием электронного устройства для регистрации изображения с помощью электронно-лучевой трубки (ЭЛТ, кинескоп) - эта технология в дальнейшем положила основу телевидению. Кинескоп – лишь один из представителей лучевых приборов, называемых ЭЛТ, принцип работы любого из них заключается в преобразовании электрических сигналов в световые.

В 1969 году Джордж Смит и Уиллард Бойл, исследователи из Bell Laboratories, сформулировали идею ПЗС – прибора с зарядовой связью для регистрации изображения. Эти приборы и сейчас имеют широкое применение – для нас стали обыденными такие их представители, как видеокамеры, фотоаппараты, сканеры, факс.

1970 год – учеными из Bell Labs был создан прототип электронной видеокамеры на базе ПЗС, которая содержала всего семь светочувствительных элементов.

В 1972 году компания Texas Instruments запатентовала «Полностью электронное устройство для записи и последующего воспроизведения неподвижных изображений». Патент почти точно описывал структуру цифровой камеры, хотя по сути своей камера была аналоговой: в качестве чувствительного элемента использовалась ПЗС-матрица, изображение хранилось на магнитной ленте и воспроизводилось с помощью телевизора.

1973 год ознаменовался стартом промышленного выпуска ПЗС-матриц компанией-легендой полупроводниковой индустрии FairChild. Матрицы имели разрешение 100 х 100 пикселей и были черно-белыми.

Однако, уже в 1974 году с их помощью была сделана первая астрономическая цифровая фотография. В этом же году работник Bell Labs Гил Амелио разработал технический процесс производства ПЗС-матриц на стандартном полупроводниковом оборудовании. Благодаря этому распространение матриц стало набирать обороты.

В 1975 году инженер компании Kodak Стив Дж. Сассон сделал первую действующую фотокамеру на ПЗС-матрице компании Fairchild. Она весила почти три килограмма и записывала снимки разрешением 100 х 100 пикселей на магнитную кассету. На запись одного такого кадра уходило 23 секунды.

1976 год –Fairchild выпускает первую коммерческую полностью цифровую электронную камеру MV-101 для использования на конвейере Procter & Gamble и контроля качества продукции. Она передавала изображение на миникомпьютер DEC PDP-8/E с помощью специального параллельного интерфейса.

1980 – компания Sony представляет первую цветную цифровую видеокамеру на основе ПЗС-матрицы.

В 1981 году Sony выпускает камеру “Magnetic Video Camera”, или просто “ Mavica”, которая стала точкой отсчета в истории современной цифровой фотографии. Mavica была полноценной зеркальной фотокамерой, имела сменные объективы и разрешение 570 х 490 пикс (0,28 Мп.). Она записывала отдельные кадры в формате NTSC, поэтому официально называлась «статической видеокамерой». С технической точки зрения она была последовательницей телекамер Sony на ПЗС-матрице. Но Mavica стала открытием, сравнимым с изобретением химического фотопроцесса в начале XIX века: громоздкие телекамеры с электронно-лучевыми трубками отходили в прошлое, а на смену им пришла компактная камера на основе твердотельного ПЗС-сенсора. Изображения сохранялись на магнитный диск Video Floppy, напоминающий современную дискету размером в 2 дюйма. Он был перезаписываемым и мог содержать в себе до 50 кадров в формате NTSC и звуковые комментарии.

В том же году в канадском университете города Калгари разработали первую полностью цифровую камеру All-Sky Camera (камера с полем зрения, охватывающим полусферу). Предназначалась она для научной съемки и также была сделана на основе ПЗС-матрицы от Fairchild. Данные, соответственно, выдавала в цифровом формате.

В 1984-1986 годах компании Asahi, Canon и Nikon подхватывают волну и по примеру Sony начинают выпуск электронных фото- и видеокамер. Камеры были аналоговыми и дорогостоящими, имели разрешение 0,3-0,5 Мп и записывали изображения, как правило, на дискеты, в формате видеосигнала. В это же время компания Kodak создала первый промышленный образец CCD-сенсора разрешением 1,4 Мп, вводя в обиход термин «мегапиксель».

В 1988 году компании Fuji и Toshiba совместно выпускают камеру Fuji DS-1P на основе ПЗС-матрицы разрешением в 0,4 Мп. Камера стала первым устройством, записывающим изображения в формате NTSC не на магнитный носитель, а на сменную карту памяти статического ОЗУ (Static RAM), имеющую батарейку для поддержания целостности данных. DS-1P могла сохранять изображения в виде файлов, и это достижение было революционным для того времени. Внутренняя память, на которую записывались файлы, составляла 16 Мб, но ей приходилось расходовать заряд батареи для элементарного хранения снимков. Устройство, способное стать «цифровой пленкой», уже было востребовано, но время карт памяти еще не пришло. Таким образом, Fuji DS-1P не стала актуальным решением и проигрывала простым пленочным камерам и по качеству съемки, и по удобству использования.

В этом же году компании Apple и Kodak совместно выпускают первую программу для компьютерной обработки изображения и называют ее PhotoMac.

1990 год ознаменовался появлением полностью цифровой коммерческой камеры Dycam Model 1, получившей известность под именем Logitech FotoMan FM-1. Она была черно-белой и имела разрешение 376 х 240 пикселей, ее встроенная память составляла 1 Мб и вмещала в себя 32 снимка. Камера подключалась к компьютеру и оснащалась встроенной вспышкой.

В 1991 году компании Kodak и Nikon совместно выпускают профессиональную зеркальную цифровую фотокамеру на основе камеры Nikon F3 и называют ее Kodak DSC100. Она производила запись отснятых данных на жесткий диск в отдельном блоке, который весил около 5 кг.

1994 год – компания Apple совершает маркетинговый прорыв, выпуская фотокамеру Apple QuickTake 100. Ее корпус напоминал бинокль, что было популярной формой, в которой выпускались видео-фотокамеры. Внутренняя флеш-память камеры позволяла сохранять восемь снимков размером 640 х 480 пикселей (0,3 Мп) или 32 снимка 320 х 200 пикселей. Устройство подключалось к компьютеру при помощи последовательного порта и питалось от трех батареек АА. Стоимость ее составляла меньше восьмисот долларов.

В этом же году появляются первые карты памяти форматов SmartMedia и Compact Flash. Они представляли собой легкие съемные устройства памяти большой емкости (от 2 до 24 Мб), использующие технологию долговременного хранения данных без источника питания. Размеры Compact Flash сопоставляются с коробкой американских спичек: 43 х 36 х 3,3 мм. Эти карты памяти по сей день используются в различных устройствах: цифровых камерах, карманных компьютерах и т.д. Compact Flash используются на большинстве платформ и ОС, которые имеют поддержку стандарта PCMCIA ATA.

В течение 1995 года были выпущены первые потребительские фотоаппараты: Kodak DC40, Apple QuickTake 150, Sony Cyber-Shot , Casio QV-11. Последняя впервые была оснащена LCD-дисплеем и поворотным объективом. Между производителями началась гонка за снижение цены и повышение качества – цифровые снимки старались приблизить к качеству пленочных фотографий.

В 1996 году компания Fuji выпустила первый цифровой минилаб. Устройство имело гибридную технологию - камера сочетала лазерные, химические и цифровые процессы. К производству цифровых минилабов присоединились и другие компании, в том числе Noritsu и Konica. Полностью цифровые и гибридные минилабы предоставляли любителям и профессионалам возможность достаточно качественного вывода изображений, созданных цифровым фотоаппаратом или в компьютерном графическом редакторе, на бумагу.

В течение 1997 г. производители преодолели рубеж коммерческих фотоаппаратов в 1 Мп: в начале года вышла камера FujiFilm DS-300 с матрицей 1,2 Мп, а к середине года – зеркальная однообъективная фотокамера Olympus C-1400 XL на основе светоразделяющей призмы, с разрешением матрицы 1,4 Мп.

В 2000 году была выпущена фотокамера Contax N Digital – первая полнокадровая (24 х 36 мм) камера с разрешением 6 Мп. Создали ее на основе пленочной камеры Contax N1 с почти идентичным управлением, традиционным для ряда зеркальных фотоаппаратов компании Contax. Ее корпус был выполнен кропотливо и надежно, а главной технической особенностью аппарата была полнокадровая ПЗС-матрица с разрешением 6,13 млн. пикселей. Contax N Digital поддерживала карты памяти Compact Flash Type I/II и IBM Microdive. Данная модель также стала одной из первых полностью совместимых с рядом оптических и других аксессуаров для своего пленочного прототипа, что упрощало задачу фотографов в использовании двух камер одновременно.

2002 год – японский производитель Sigma выпускает зеркальную (SLR) фотокамеру Sigma SD9 с трехслойной матрицей американской компании Foveon. Благодаря технологии Foveon X3 цветопередача и четкость получаемых фотографий значительно возросли. Рабочий прототип аппарата был показан на выставке и передавался в руки всем желающим опробовать новинку. В компании наверняка немало потрудились над программным обеспечением нового сенсора, однако, результат работы того стоил – качество съемки оказалось поразительным. Благодаря CMOS-сенсору Sigma SD9 производила снимки разрешением до 2268 х 1512 пикселей (3,4 Мп). При этом сенсор имел 10,2 млн. чувствительных элементов. Это значит, на каждый элемент изображения приходилось по три элемента матрицы (RGB). Подобно пленке сенсоры в матрице аппарата располагались в три слоя. Продажа камеры стартовала 25 октября 2002 года в США и Японии, а стоимость ее составила 1800 долларов. До Европы Sigma SD9 добралась в начале 2003 года.

В 2003 году свет увидела первая доступная широкому кругу по цене зеркальная цифровая фотокамера со сменной оптикой - Canon EOS 300D. Ориентирована она была на любителей и стала первым непрофессиональным зеркальным фотоаппаратом серии EOS «xxxD». Северная Америка узнала его под именем EOS Digital Rebel, Япония – как EOS Kiss Digital. EOS 300D была разработана как «младший брат» полупрофессиональной фотокамеры EOS 10D, появилась в продаже 30 августа 2003 года и стала первой камерой, поддерживающей байонет EF-S. Ее последователями стали EOS 350D, EOS 400D.

Canon EOS 300D являлась однообъективной цифровой зеркальной фотокамерой со светочувствительной матрицей CMOS разрешением 6,3 млн. пикселей. Видеоискатель камеры представляет собой пентапризму с зеркалом на уровне глаз с полем зрения 95% и увеличением х0,8. Для обработки изображений EOS 300D использовала процессор Digic. После ее выпуска, а также после выпуска аналогичных аппаратов другими производителями, цифровая фотография стала стремительно вытеснять пленочную. Причем, явление это распространялось не только среди непритязательных любителей, но и среди опытных фотографов и профессионалов, до сих пор относившихся к «цифре» достаточно холодно.

В том же 2003 году компании Olympus, Kodak и FujiFilm представляют стандарт 4:3 (Four Thirds System). Первой под этот стандарт выпускают камеру Olympus Е-1 с внешним диаметром матрицы 4/3 дюйма*. Это была еще одна зеркальная фотокамера для тех, кто при выборе не должен оглядываться на приобретенные объективы для пленочных фотоаппаратов. Матрица Olympus Е-1 была меньше, чем у конкурентов, что касалось и размера, и количества пикселей, и имела относительно высокий уровень шумов при повышенной чувствительности. Однако, ее конструкция не уступала другим камерам этого класса, а управление объективом было полностью электронным.

В 2005 году начался выпуск первой сравнительно доступной по цене (менее $3000) камеры с полнокадровым сенсором разрешением 12,2 Мп - Canon EOS 5D. Создатели оснастили сверхпроизводительную камеру процессором DIGIC II, как и у других профессиональных камер серии EOS-1D. Фотоаппарат был легким и имел защитный корпус из магниевого сплава. В оснащение входил также ЖК-экран диагональю 2,5 дюйма, 9-точечная система интеллектуальной фокусировки с 6 невидимыми вспомогательными точками, с помощью луча автофокусировки, ускоряющих поиск объекта. Canon EOS 5D совместима с Wireless File Transmitter WFT-E1 - беспроводным устройством для переноса файлов, поддерживала высокоскоростной интерфейс USB 2.0 Hi-Speed. Диапазон выдержки составлял от 1/8000 до 30 секунд при X-синхронизации, равной 1/200 секунды.

Производители цифровых камер продолжают наращивать темпы, технологии все так же стремительно развиваются, и вышедший сегодня фотоаппарат уже через полгода окажется устаревшим, а на смену ему придет еще более совершенный. Сегодня не обязательно продавать автомобиль, чтобы на вырученные деньги купить громоздкую неудобную штуковину, способную хранить не более 50 расплывчатых фотографий размером 640*480 пикселей. Перед пользователем открывается широкий выбор фотокамер на любой вкус, с индивидуальными характеристиками, и вполне приличную 14-16 мегапиксельную камеру легко можно приобрести всего за 150-250 долларов. Возможности фотоаппаратов развиваются, разрешение растет, а размеры и цены их уменьшаются. Люди самых различных профессий и интересов предпочитают цифровые фотоаппараты, осознав их потенциал и растущие возможности. Самые миниатюрные устройства перестали быть банальными фиксаторами изображения, предоставляя пользователю разнообразные функции. И даже фотохудожники теперь извлекают выгоду из удобства и простоты новейших устройств. Процесс получения фотоснимков сейчас занимает считанные минуты от идеи до ее воплощения на бумаге. И самое главное – всё это не сопровождается кропотливыми химическими процессами, от которых страдает не только здоровье занимающихся ими людей, но и окружающей среды. Так что вполне очевидно, что мы сейчас являемся свидетелями очередной технической революции в этой индустрии, основу которой заложила цифровая фотография.

*Малоизвестный факт: Для измерения диагоналей матриц фотоаппаратов применяется не обычный дюйм, а так называемый "Видиконовский дюйм".

Видиконовский дюйм равен 2/3 обычного дюйма, или 16,93 мм. Обычно его применяют только для обозначения диагонали матриц цифровых фотоаппаратов.

Например, 1/1,8" это единица, делённая на 1,8 и умноженная на 16,93 мм, то есть 9,41 мм.