Разработка урока-экскурсии по биологии на тему: «Биологическое путешествие»

Данное занятие ориентировано на учащихся 6-7 классов, не привязано к определённой теме. Основной задачей данного занятия считаю создание условий, чтобы научить учащихся находить в окружающем мире нужную информацию, развивать наблюдательность, обращать внимание на то, что нас окружает. Это особенно актуально в современном обществе, когда дети и подростки ориентированы на себя, свои потребности, часто не умеют наблюдать за природой и видеть в ней прекрасное.

Цель: создание условий для формирования умений наблюдать за явлениями природы, живыми организмами; создание ситуаций для применения знаний и умений в новых условиях, обобщение полученных знаний, проверка уровня усвоения учебного материала учащимися.

Задачи:

Образовательные:

организовать деятельность учащихся, направленную на изучение видового разнообразия растительности на территории учебного заведения (парке),

обобщить и систематизировать знания учащихся о строении растений, функциях отдельных органов растений;

сформировать знания о растительности родного края.

Развивающие:

способствовать формированию у учащихся умений наблюдать за живыми организмами;

создание ситуаций практического применения полученных знаний и умений;

развивать умения анализировать, обобщать, систематизировать информацию, находить причинно-следственные связи, делать выводы, сравнивать;

развитие наблюдательности, навыков исследовательской работы;

развивать логическое мышление и речь учащихся.

Воспитательные:

создание ситуаций для развития коммуникационных способностей учащихся, умений сотрудничать;

способствовать развитию чувства уважительного и бережного отношения к живой природе, живым организмам;

развивать экологическое мировоззрение учащихся;

способствовать развитию у учащихся мотивации по соблюдению правил поведения в природе.

Тип урока: урок – экскурсия (образовательное путешествие).

Место проведения урока-экскурсии: территория учреждения образования (парк, лес).

Время проведения: апрель-май.

Продолжительность: 2 академических часа.

Методы:

- по характеру познавательной деятельности: метод проблемного изложения, частично-поисковый метод, работа с натуральными объектами живой природы, репродуктивные методы, объяснительно-иллюстративный.

- по источнику информации: наглядные, вербальные, практические.

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, групповая.

Технологии: технология проблемного обучения, технологии учебно-поисковой и исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии.

Оборудование: мультимедийная установка, интерактивная доска, блокноты, карандаши, определительные карточки, фотоаппарат, индивидуальные карточки для самоконтроля, натуральные объекты – растения на пришкольной территории (парка, леса).

Межпредметные связи: география, экология, физика.

Занятие составлено с ориентацией на программу и учебник:

Рабочая программа по биологии (5-6 класс) для образовательных учреждений Республики Крым/ Терехова А.В., Кузнецова Н.Н., Черняева А.Ю./ Симферополь, 2016.

Литература:

1. Биология. Живой организм. Базовый уровень: учеб. для 5-6 кл. общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе/ Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова; – М.: просвещение, 2014.

2. Внеурочная работа по биологии. 6-11 классы / сост. С.М.Курганский. - 2-е изд. - М.:ВАКО, 2017

3. Чебышев Н.В., Гузикова Г.С., Лазарева Ю.Б., Ларина С.Н. Биология. Новейший справочник. – М.: Махаон, 2007. – 512с.

4. http://ebiology.ru

Урок рассчитан на два академических часа. Начинается урок в классе, учащиеся просматривают презентацию, учитель проводит беседу о правилах поведения во время экскурсии, о том, как следует вести себя на природе. Проводится жеребьёвка с целью разделения на группы, учащиеся должны запомнить в какой группе каждый из них будет работать. Затем учащиеся под руководством учителя перемещаются на пришкольный участок (возможно парк, лесонасаждения, сквер, в зависимости от условий и территориальных возможностей).

I. Организационный момент, целеполагание (1-2 мин). Учитель проверяет готовность учащихся к уроку, настраивает на продуктивную работу. Ребята, каждый из вас сегодня проверит свои знания биологии на практике, в живой природе!

II. Актуализация знаний, входной контроль (10 мин).

Сейчас я предлагаю вам проверить свои знания в теории биологии. Учащиеся под руководством учителя отвечают на вопросы тестов в презентации, при этом повторяя пройденный материал (Приложение 1).

Организованный выход класса на пришкольный участок (5-10 мин).

III. Работа на пришкольной территории (парк, лес) (15-20 мин). Обобщение и систематизация знаний применения полученных знаний и умений в новой ситуации.

1. Первая остановка (проблемное изложение).

Учитель: Ребята, сегодня мы с вами совершим мини-путешествие в мир природы, проверим ваши знания биологии растений на практике. Обратите внимание на растения, которые нас окружают. Давайте вспомним, что такое жизненная форма растений? Какие жизненные формы растений вам известны? (Жизненная форма растений, т. е. биологическая форма, внешний облик растений (габитус), отражающий их приспособленность к условиям среды. Основные жизненные формы: деревья, кустарники, кустарнички, травянистые растения)

Учитель: Если бы мы вышли зимой на это же место, то тоже встретились со всеми жизненными формами растений? Или нет? И почему?

(Предполагаемый ответ: нет, отсутствовали бы травянистые растения, так как при неблагоприятных условиях их надземная часть отмирает)

Учитель: Хорошо, зимой травы отсутствуют, а как же весной возобновляется их рост? Откуда «берутся» травянистые растения? (Под землёй остаются корневища, клубни или луковицы с запасом питательных веществ. Они обеспечат рост побегов в следующем сезоне)

2. Вторая остановка.

Органы растений. Ребята, давайте вспомним органы растений, их функции? Учитель говорит определение, даёт характеристику органа, задача – учащихся – назвать орган или часть побега, найти его на растении. Для выполнения задания выбрать объект – растение из отдела Покрытосеменных, желательно в фазе цветения.

Учитель:

вегетативный орган, выполняющий опорную, транспортную функции (стебель);

генеративный орган, видоизмененный побег, выполняет функцию полового размножения (цветок);

боковая часть побега, функции – дыхание, испарение и фотосинтез (питание) (лист);

зачаточный побег (почка);

место прикрепления на побеге листьев и почек (узел);

расстояние между двумя узлами (междоузлие).

Строение листьев и их типы. Учитель выбирает объекты, чтобы рядом находились растения с простыми и сложными листьями.

Задание: кто назовёт части листа? (найти и показать черешок, листовую пластинку, прилистники – при наличии). На примере травянистых растений – найти сидячие листья.

Учитель находит простой и сложный лист, предлагает учащимся определить, где какой и объяснить свой выбор, дать определение сложным листьям. В зависимости от разнообразия растительности участка – найти и назвать виды сложных листьев (непарноперистосложный; парноперистосложный; пальчатосложный; тройчатосложный)

Найти различные типы листорасположения. Учитель на примере нескольких растений просит сравнить как располагаются листья на побеге, вспомнить названия типов листорасположения (очередное, супротивное, мутовчатое)

А какие основные функции выполняют листья? (газообмен, испарение, питание - фотосинтез)

3. Третья остановка.

Типы опыления.

Учитель останавливается таким образом, чтобы в поле зрения учащихся оказались цветущие растения (по возможности – ветроопыляемые и насекомоопыляемые).

Учитель: Ребята, посмотрите, как цветёт шиповник (вишня, слива).

Скажите, а можем ли мы по цветку определить тип опыления этого растения?

Каков будет тип опыления? Объясните ваше мнение.

(учащиеся предполагают: опыление насекомыми; околоцветник крупный, ярко окрашен, есть аромат, развиты нектарники)

Учитель: Ребята, по цветению этого растения определите способ опыления.

Учитель выбирает объект, например, береза, тополь, ольха, орешник, верба, платан, грецкий орех; из трав – тимофеевка, мятлик, осока.

(учащиеся предполагают: опыление с помощью ветра, цветки мелкие, собраны в соцветия, пыльцы много, она мелкая, лёгкая, тычинки и рыльца пестиков длинные, околоцветник часто отсутствует)

Учитель: А как вы думаете, почему ветроопыляемые растения цветут, как правило, ранней весной? (до распускания листьев, чтобы пыльца могла беспрепятственно разноситься, не задерживалась и не оседала на листьях)

Учитель: Чем обуславливается белая окраска лепестков цветков многих растений – вишни, черёмухи, груши и других?

(Обусловлено оптическим эффектом – явлением многократного преломления лучей света на поверхности клеток и в межклетниках, заполненных воздухом. Если лепесток придавить пальцами, выдавить из межклетников воздух, то лепесток становится прозрачным, бесцветным. Учитель демонстрирует на примере цветущего растения.)

4. Минутка психологической разгрузки. «Подарок»

Учащиеся встают в круг. Каждый учащийся по очереди (по часовой стрелке) жестами показывает соседу, чтобы он хотел ему подарить. Сосед должен угадать «подарок» и продемонстрировать свой «подарок» следующему и т.д. Дарить можно, например, чистый воздух, воду, цветы, домашних животных, солнечный луч, улыбку и т.п.

IV. Работа в группах на пришкольной территории (30 мин)

Первичное закрепление знаний.

Учитель: Теперь вам необходимо разделиться на группы (станции), согласно жеребьёвке, проведённой в классе. Каждая группа получает свой маршрутный лист, где оформляет результаты своей работы, и определительную карточку (Приложение 2) для выполнения одного из заданий. Время на выполнение – 15 минут, после чего мы встречаемся на этом месте. После этого все вместе мы отправляемся в «путешествие» - на каждой станции группы представляют результаты выполнения заданий.

|

Станция «Древесная» 1. «Найди растение» Вам предложена определительная карточка с названием растения и его характерными признаками. Задача – найти это растение на территории школы, и обосновать свой выбор. Название растения: _________________. Определили: __(верно/неверно) ___.

2. Как определить возраст дерева по спилу пня? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Почему кольца древесины имеют неодинаковую толщину? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Как деревья залечивают нанесённые им раны? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|

|

Станция «Цветик-семицветик» 1. «Найди растение» Вам предложена определительная карточка с названием растения и его характерными признаками. Задача – найти это растение на территории школы, и обосновать свой выбор. Название растения: _________________. Определили: __(верно/неверно) ___.

2. Изучение строения и разнообразия цветков. Возьмите несколько цветков разных видов растений, рассмотрите их, данные занесите в таблицу.

| Признак | Название растения | | ______________ | ______________ | ________________ | | Тип околоцветника (простой/двойной) |

|

|

| | Окраска венчика |

|

|

| | Количество лепестков |

|

|

| | Количество чашелистиков |

|

|

| | Наличие тычинок и пестиков |

|

|

|

3. Как вы считаете, какой способ опыления характерен для данных растений, строение цветков которых вы изучили? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

|

Станция «Хвойная» 1. «Найди растение» Вам предложена определительная карточка с названием растения и его характерными признаками. Задача – найти это растение на территории школы, и обосновать свой выбор. Название растения: _________________. Определили: __(верно/неверно) ___.

2. Почему у хвойных растений на зиму не опадают листья? Для того, чтобы ответить на вопрос, найдите листья хвойного растения (ель, сосна). Рассмотрите хвоинки, их строение; сравните с листьями листопадных деревьев. Какие функции выполняют листья растений? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Рассмотрите зрелые шишки сосны. Как располагаются семена в шишках? Как вы думаете, почему растения отдела Голосеменные получили такое название? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|

| Станция «Экологическая» 1. «Найди растение» Вам предложена определительная карточка с названием растения и его характерными признаками. Задача – найти это растение на территории школы, и обосновать свой выбор. Название растения: _________________. Определили: __(верно/неверно) ___. ________________________________________________________________________________

2. Обратите внимание на ели и сосны, в каких условиях они произрастают? Почему под соснами можно увидеть молодые елочки, а под елями сосенки увидеть нельзя? Какой фактор неживой природы в данном случае является ведущим для нормального роста и развития данных растений? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Каким образом растения защищают грунт от размывания и ветровой эрозии? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|

V. Рефлексия (10 мин)

Учитель: Пригодились ли тебе полученные ранее знания во время урока-экскурсии?

Похвалил бы ты себя сегодня на уроке? За что? А было ли, что вызвало трудности? Что не удалось?

Приём «Рефлексивная мишень»

Учитель предлагает на листе А4, где изображена мишень, каждому учащемуся по очереди поставить метки, дать время для обдумывания, чтобы ребята метки ставили быстро, долго н е задерживаясь у мишени. В каждом из секторов записываются параметры - вопросы рефлексии состоявшейся деятельности. Например, оценка содержания, оценка форм и методов проведения урока, оценка деятельности педагога, оценка своей деятельности. Чем ближе к центру мишени, тем ближе к десятке, на краях мишени оценка ближе к нулю. Затем проводят её краткий анализ.

VI. Домашнее задание, итоги урока.

Учитель разъясняет домашнее задание (например, подготовить отчёт об экскурсии, составить список растений, произрастающих на территории школы, и т.п.). Комментирует деятельность учащихся, благодарит их за работу.

Приложение 1

Тестирование.

Данное тестирование составлено с учётом тех заданий и вопросов, которые планируется рассматривать во время экскурсии, с целью актуализации полученных ранее знаний.

Выберите из предложенных вариантов ответов один правильный

1. У сидячих листьев нет:

а) жилок, б) устьиц, в) черешка, г) листовой пластинки.

2. Сложные листья имеют растения:

а) акация и клевер, б) ясень и вишня, в) дуб и берёза, г) клен и береза.

3. Воздушное питание растений обеспечивает:

а) почка, б) лист, в) стебель, г) корень.

4. Для осуществления фотосинтеза не нужен:

а) кислород, б) углекислый газ, в) вода, г) света.

5. При испарении происходит:

а) выведение воды из растений, б) синтез органических веществ, в) транспорт веществ, г) сохранение тепла.

6. К голосеменным растениям относятся:

а) одуванчик, б) рожь, в) сосна, г) акация.

7. Вегетативные органы растений – это:

а) побег и цветок, б) семя и плод, в) корень и побег, г) корень и плод.

8. Общим признаком голосеменных и цветковых растений является:

а) наличие цветка, б) формирование плодов, в) образование шишек, г) формирование семян.

9. Листья голосеменных:

а) преимущественно однолетние, б) имеют широкую листовую пластинку, в) содержат много устьиц, г) покрыты толстой кутикулой и содержат мало устьиц.

10. Экологические факторы неживой природы: а) свет, б) бактерии, в) грибковые заболевания, г) осушение болот.

Приложение 2

| Платан Жизненная форма – древесное растение Крона низкая и широкая, раскидистая Листья простые, на длинных черешках, пальчато-лопастные Очередное листорасположение Плод — многоорешек, остающийся на дереве всю зиму и распадающийся весной на отдельные орешки На стволах зеленовато-серая отслаивающаяся кора

|

| Катальпа Жизненная форма – древесное растение Листья широкояйцевидные или сердцевидные Цветки двуполые с двураздельными чашечкой и венчиком; тычинок пять, из них только две с пыльниками; пестик один; цветки собраны в кисти. Плод — стручок (до 50 см длиною, толщиною в палец. Семена крылатые.

|

| Айва японская Небольшой (до 1 метра) кустарник Наклонные, дугообразно изогнутые ветви и побеги, густо покрытые мелкими, плотными, глянцевыми листьями ярко-зелёного цвета, с зубчатым или пильчатым краем и крупными прилистниками Цветы крупные, до 5 см, красно-оранжевой окраски, цветёт очень обильно.

|

|

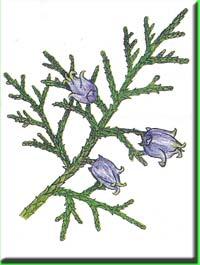

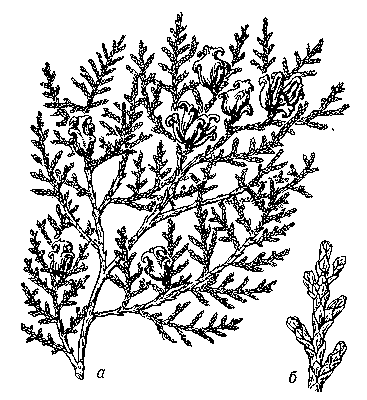

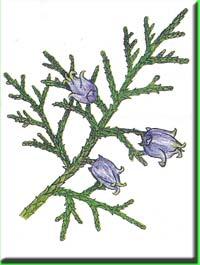

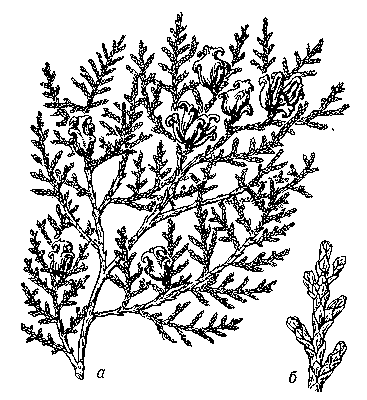

| Плосковеточник восточный Вечнозеленое хвойное дерево Ветви, покрытые корой желтовато-красного цвета, широкие веерообразные, растут вертикально ориентированными и плотно прижатыми Хвоя тесно прижата к ветвям, чешуевидная, 1—3 мм длиной, светло-зелёного цвета, зимой становится бурой. Кора на стволе тонкая светлая красновато-коричневых оттенков, отслаивается длинными полосками. Мужские цветки (микростробилы) желтовато-зелёного цвета вытянутой формы от 2 до 3 мм в длину, размещаются на концах побегов. Цветение проходит весной, в начале апреля. Женские шишки (мегастробилы) размером около 2 см, располагаются на концах отдельных ветвей, имеют шаровидную форму и характерные выступы в форме крючков. До созревания шишки мягкие, покрыты голубовато-зелёным налётом. Созревают на второй год после опыления, при созревании становятся деревянистыми красно-коричневого цвета и раскрываются. Шишки состоят из шести или восьми направленных вверх сросшихся чешуек. В каждой чешуйке одно или два семени.

|

| Туя западная Вечнозелёное хвойное дерево Крона компактная пирамидальная или яйцевидная Кора у молодых деревьев гладкая, красно-бурая, позднее серо-коричневая, к старости отделяющаяся узкими продольными лентами. Хвоя чешуевидная, зелёная, мелкая (0,2—0,4 см), плотно прижатая к побегу, функционирует 2—3 года и опадает вместе с мелкими веточками (веткопад). Шишки яйцевидные, мелкие (7—12 мм), состоящие из тонких чешуй, содержат два сплюснутых семени

|

Дополнительные сведения.

Рассказывает учитель по ходу экскурсии, или можно дать некоторым учащимся в качестве опережающего задания, тогда они выступают в роли «рассказчика».

Платан восточный или чинара.

Восточный, или чинара — самый живописный из всех, встречается в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, относится к реликтовым редким породам деревьев. Отдельные представители способны достигать 26 м в обхвате. Богатырскому росту и увеличению ширины стволов способствует синтез и отложение в клетках лигнина. Платан продолжает набирать объемы на протяжении всей жизни — растут даже самые старые экземпляры.

В жарких пустынях чинары, растущие возле источников воды, с древности создавали своеобразный оазис, в котором отдыхали уставшие путники. В поселениях в дуплах старых платанов могли свободно разместиться несколько человек. Иногда в подобных природных «помещениях» устраивали чайные или школы. С этим деревом в восточной культуре связано много сказок, легенд и преданий.

Катальпа

Катальпа - очень красивое и эффектное листопадное дерево высотой от 5 до 30 м, которое притягивает взгляды с ранней весны и до поздней осени. Ее родина – юго-восточная часть Северной Америки, где она в изобилии произрастает по берегам рек. Есть легенда, что это дерево слонов и обезьян - слоновьи уши и обезьяньи хвосты по причуде Будды соединились в этом своеобразном дереве. В период цветения катальпа покрывается крупными соцветиями красивых цветов, очень похожих на цветы орхидеи, да еще обладающих яблочным ароматом. Плод, появляющиеся осенью — длинная, свисающая, похожая на стручок, коробочка длиной до 40 см, наполнена массой летучих семян. Плоды остаются висеть на ветвях почти всю зиму, придавая дереву довольно оригинальный вид и вызывая любопытство прохожих. Свисающие длинные плоды порой напоминают макароны, отсюда и название у катальпы - макаронное дерево.

Айва японская

Упоминания о японской айве встречаются еще в древнегреческой мифологии - «золотое яблоко» преподнес Парис Афродите. Греки запекали фрукт, вырезая сердцевину и заливая внутрь мед. Издавна айва известна как символ плодородия и любви, посвящена богине Венере. О пользе айвы японской знал еще Авиценна, рекомендовав плоды и семена растения в виде чая при кашле, малокровии, расстройствах желудка, отеках, считая айву отличным мочегонным средством.

Багряник

Багряник обыкновенный (европейский), церцис или «иудино дерево» — сильноразветвленное дерево или кустарник с широкой кроной, с красноватыми ветвями и сердцевидными, зелеными листьями. В пору цветения полностью опровергают видовое название необыкновенной яркой красотой.

В Крыму самым распространённым названием багряника является прозвище «иудино дерево». По одному из Библейских преданий, Иуда, продавший Христа, был не зарезан стражниками Понтия Пилата, а повешен на багрянике. И оскорблённое дерево, желая исторгнуть из себя нечестивую кровь предателя, каждый год покрывается багряными — «кровавыми» цветками. Но, скорее всего, происхождение этого названия «иудино дерево» связано со старинным названием родины растения — Иудеи. «Иудейское дерево» в просторечье превратилось в «Иудино» и топоним закрепился.

В Крыму багряник используют только как декоративное растение. Этому способствует нетребовательность к почвам, засухоустойчивость, правда в степных районах Крыма, он в суровые зимы подмерзает, но, как правило, легко отрастает от корня. На родине, в районах Средиземноморья, в столярных работах весьма ценится лёгкая с красивым чёрно-зелёным рисунком древесина багряника и жёлтая, добытая из той же древесины, краска.