Конспект урока №

Предмет: ____________________ Класс:_______ Дата проведения___________

ТЕМА УРОКА: Общество как форма жизнедеятельности людей

Цели и задачи: познакомить с основными значениями понятия общество, сферами общественной жизни; характеризовать сущность общественных отношений; оценить роль социальных норм в жизни человека.

Планируемые результаты: предметные: применять понятийный аппарат обществоведческих знаний для раскрытия причин появления общества как формы жизнедеятельности людей; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; характеризовать роль трудовой деятельности для развития личности и общества в целом; формировать относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; анализировать основные социальные объекты; объяснять явления социальной действительности;

метапредметные УУД — 1) коммуникативные: организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;

2) регулятивные: формулировать новые задачи в учебной и познавательной деятельности; составлять план действий; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; оценивать правильность решения учебной задачи; корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата;

3) познавательные: анализировать графическую, художественную, аудиовизуальную информацию, обобщать факты; собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; определять понятия, устанавливать аналогии; классифицировать явления; применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; решать творческие задачи;

личностные УУД: формирование важнейших нравственных ориентиров для гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности; развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.

Оборудование: учебник, пакет с рабочим материалом для работы в группах, проектор, мультимедийная презентация.

Тип урока: урок открытия нового знания.

Ход урока

Организационный момент

Актуализация опорных знаний

Проверим, насколько хорошо вы усвоили изученный материал.

Область планеты, охваченная разумной деятельностью человека:

биосфера 3)литосфера

ноосфера 4) гидросфера

Самый важный признак человека:

он существо общественное

нуждается в определенной тепловой среде

он существо биологическое

способность создавать нечто новое

Важнейшее отличие человека от животных:

способность создавать нечто новое

способность мыслить

минимальные биологические потребности

инстинкт самосохранения

Природа и общество:

возникли одновременно с появлением человека

неизменные системы

изменяющиеся системы

развиваются по единым законам (Проверка выполнения заданий.)

Введение в новый материал

Многих мыслителей на протяжении веков интересовали вопросы:

Что такое общество?

Каким образом оно рождается?

Почему человечество создало такое объединение?

Что заставляет общество развиваться?

Каким будет общество в будущем?

Не потеряли актуальность эти вопросы и в наши дни. Ведь каждый человек живет в каком-то определенном обществе, является гражданином определенного государства.

Тема урока «Общество как форма жизнедеятельности людей».

Как вы думаете, о чем мы будем говорить?

На какие вопросы нам предстоит ответить?

(Ученики высказывают свои предположения.)

План урока

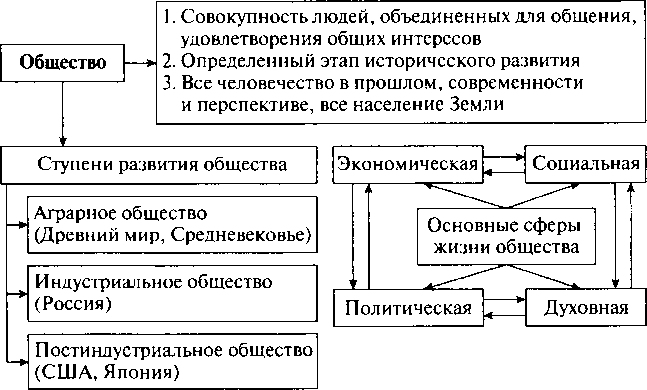

Что мы называем обществом?

Основные сферы жизни общества.

Ступени развития общества.

Проблемные вопросы

Может ли человек жить вне общества?

Должен ли человек приспосабливаться к общественным условиям, которые его окружают, или он должен преобразовывать эти условия, делая их более удобными для своей жизни?

Работа по теме урока

Что мы называем обществом?

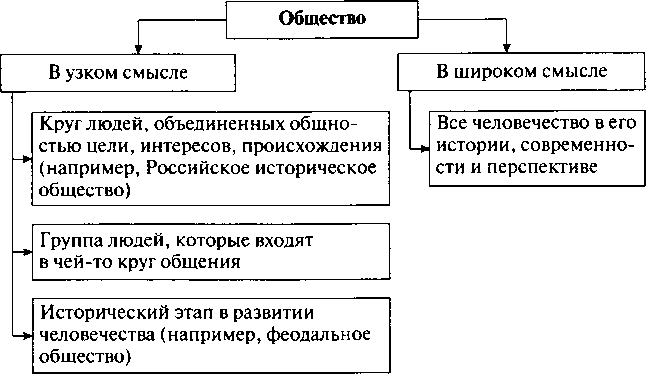

Общество — это не просто объединение людей, это целостная система связей и отношений между ними. Таким образом, общество — это группа людей, создавшаяся благодаря целенаправленной и разумно организованной совместной деятельности. Термин «общество» в обществоведческих науках используется для

обозначения всей совокупности исторически сложившихся форм совместной деятельности людей.

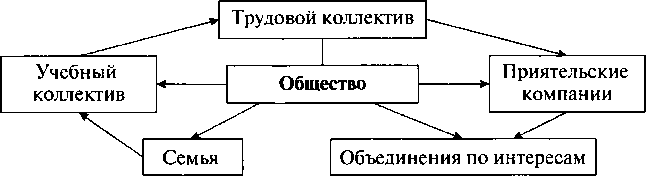

Связывают людей друг с другом общие интересы и общая деятельность в разных сферах жизни. Эти связи пронизывают всю нашу жизнь и делают каждого человека частью общественной системы, т. е. объединения, при котором каждый человек зависит от всех остальных, выполняет определенную функцию и может полноценно существовать только как часть этого объединения. Целостность общества поддерживается, несмотря на внутренние конфликты и противоречия между людьми. Ведь жизнь человека вне общества невозможна.

(Ответы учеников.)

Д. Дефо описал приключения человека, попавшего на необитаемый остров и оказавшегося вне общества. Однако он не перестал быть человеком.

Не противоречит ли этот пример нашим размышлениям о взаимосвязи и взаимозависимости человека и общества?

(Ответы учеников.)

Только общество способно передать новорожденному человеку тот культурный опыт, который делает его человеком — разумным существом, способным и желающим общаться, совместно с другими добывать средства для жизни, создавать нечто новое.

(Ученики называют, учитель записывает на доске.)

Общество охраны животных;

Российское историческое общество;

Общество любителей российской словесности;

Общество спасения на водах;

акционерное общество;

первобытное общество;

сословное общество;

современное общество.

Таким образом, обществами могут называть и национальногосударственные образования, и добровольные объединения людей по профессиям и интересам. Этот термин употребляют и когда говорят о социальном окружении человека (например, он попал в «плохое общество»). Или «Я ждал только случая, чтобы показать ему, что нисколько не дорожу его обществом» (Л. Толстой).

В науке существуют следующие объяснения сущности общества:

особый самодеятельный коллектив людей;

процесс коллективной деятельности (материальное производство, организационная и духовно-культурная деятельность);

система устойчивых связей между взаимодействующими людьми и социальными группами.

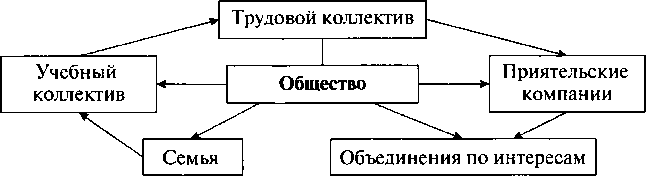

— Изучите и прокомментируйте схему.

(Комментарии учащихся.)

Структуру общества можно представить графически следующим образом.

Согласны ли вы с мнением американского писателя Э. Хемингуэя (с. 21 учебника)?

(Ответы учеников.)

Человеческое общество развивается от простого к сложному. Общество первобытных охотников и собирателей — рабовладельческое общество —» феодальное общество —» капиталистическое общество.

(Подведение итогов работы по данному вопросу.)

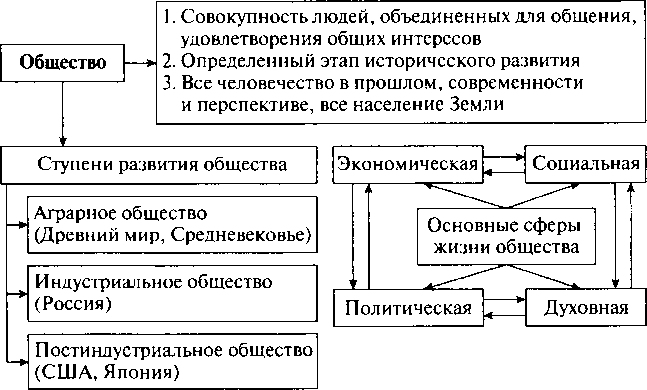

Основные сферы жизни общества

В общественную жизнь входят все явления, обусловленные взаимодействием обществ и отдельных людей, находящихся на определенной ограниченной территории. Общественную жизнь разделяют на несколько основных сфер.

— Работая в парах с п. 2 § 3 учебника и дополнительным материалом (интернет-ресурсы, справочники, энциклопедии), охарактеризуйте основные сферы жизни общества и заполните таблицу.

ОСНОВНЫЕ сферы жизни общества

| Сфера | Характеристика |

| Эконо мическая | Материальное производство и отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их обмена и распределения (предприятия, финансовые организации, инвестиции и т. д.). То, что позволяет обществу имеющиеся в его распоряжении ресурсы (землю, труд, капитал и управление) запустить в производство и создать такое количество товаров и услуг, которое удовлетворяет жизненно важные потребности людей — в пише, жилье, досуге и т. п. |

| Полити ческая | Государственное устройство, законы и правовые нормы. Основой политических отношений являются власть и все элементы, связанные с ее осуществлением |

| Социаль ная | Взаимоотношения различных групп людей (классы, социальные слои, нации), положение человека в обществе, основные ценности и идеалы, установленные в той или иной группе. Социальная сфера общества в широком значении — это совокупность организаций и учреждений, отвечающих за благосостояние население. В данном значении она охватывает почти все слои общества. Социальная сфера в узком смысле — социально незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их |

| Духовная | Различные проявления творческого потенциала человека, его внутренний мир, представления о красоте, переживания, нравственные установки, религиозные воззрения, возможность реализовать себя в различных видах искусства |

(Проверка выполнения задания.)

— Расположите сферы жизни общества по степени важности.

Свой выбор объясните.

(Проверка выполнения задания.)

Взаимодействуя в обществе, людям приходится отвечать на важные вопросы:

Что следует делать?

Что можно делать?

Чего нельзя делать?

Как нужно себя вести?

Как себя вести не следует?

Что в деятельности людей приемлемо?

Что нежелательно?

Изучите и прокомментируйте схему на с. 23 учебника. Работая в группах, установите роль норм в обществе, определите, как нормы контролируют, регулируют и направляют поведение человека. Приведите примеры.

(Проверка выполнения задания. Подведение итогов работы по данному вопросу.)

Ступени развития общества

Попробуем охарактеризовать ступени развития общества.

Разделитесь на три группы. Каждая группа, изучив п. 3 § 3 учебника и дополнительный материал, расскажет нам об определенной ступени развития общества от имени представителя этого общества.

Первая группа готовит сообщение о жизни человека в традиционном (аграрном) обществе.

Вторая группа готовит сообщение о жизни человека в индустриальном обществе.

Третья группа готовит сообщение о жизни человека в постиндустриальном (информационном) обществе.

Дополнительный материал для первой группы

Традиционное общество

В эпоху господства натурального хозяйства человек был включен в биологические циклы природы, был вынужден подстраиваться под них, соизмерять свои действия с ритмом сельскохозяйственного производства.

В традиционном типе общества преобладал патриархальный уклад жизни. Для него характерны приоритет коллективизма, принадлежность к обшине. Цель и средства деятельности непосредственного производителя (крестьянина, ремесленника), качество и количество выпускаемой продукции определялись ассоциацией, к которой принадлежал человек (первобытной или крестьянской общиной, ремесленным цехом и т. п.), или представителями господствующего класса, в личной зависимости от которых этот производитель находился (сборщик ренты-налога, рабовладелец или феодал).

Развитие традиционного общества направлено на распространение человечества на большие территории и сбор природных богатств. Главным рычагом социального прогресса выступала передача знаний от стариков к молодежи, строгое следование однажды установленным обычаям и традициям. Наука не вмешивалась в общественное производство. Всеми общественными и жизненно важными явлениями руководила религия. Определяющим фактором развития выступало сельское хозяйство.

Быстрая и необратимая трансформация традиционного общества начала происходить лишь с XVIII в. в результате промышленной революции. В настоящее время этот процесс захватил почти весь мир.

Дополнительный материал для второй группы

Индустриальное общество

С развитием промышленности пришла эпоха индустриального общества. Произошли коренные социально-экономические, политические и социокультурные процессы. Техника вторглась во все сферы жизни человека. Совершенствование орудий труда способствовало преодолению зависимости человека от природы, созданию предпосылок для перехода от естественных производительных сил к общественным. Развитие техники позволило человеку увеличить меру власти над природой.

Произошло перераспределение рабочей силы. Если в аграрном обществе в сельскохозяйственном производстве было занято от 70—80% и выше всего населения, то в индустриальном обществе эта доля падает до 10—15%. Основная часть населения (до 80—85%) работает на промышленных предприятиях. Резко увеличивается число горожан.

На смену личной зависимости приходит личная независимость. Каждый производитель сам определяет, что, как и сколько производить. кому, когда и при каких условиях реализовать свою продукцию.

Черты индустриального общества:

рост и развитие специального и высшего образования, науки, культуры, качества жизни;

переход к машинному производству;

урбанизация (быстрый рос городского населения);

неравномерное экономическое развитие — периоды стабильного роста чередуются со спадами и кризисами;

неограниченная эксплуатация природных ресурсов.

Для индустриального общества характерны резкий рост промышленного и сельскохозяйственного производства; ускоренное развитие

науки и техники, средств коммуникации, изобретение газет, радио и телевидения; расширение возможностей просветительской и образовательной деятельности; рост населения и увеличение продолжительности его жизни; значительное повышение уровня и качества жизни в сравнении с предыдущими эпохами; повышение мобильности населения; разделение труда не только в рамках отдельных стран, но и в международном масштабе; централизованное государство; сглаживание горизонтальной дифференциации населения (деление его на касты, сословия, классы) и рост вертикальной дифференциации (деление общества на нации, «миры», регионы).

Дополнительный материал для третьей группы

Постиндустриальное общество

В ходе научно-технической революции наука превращается в непосредственную производительную силу. Центр тяжести переносится в непроизводственную сферу. Так, в середине 1980 гг. свыше 70% населения США было занято в сфере услуг. Если в аграрной экономике ведущим элементом была земля, а в индустриальной — капитал, то в постиндустриальном обществе решающим фактором становится информация, накопленные знания.

Если в XIX — первой половине XX в. главной формой коммуникации были газеты, журналы, книги, к которым затем добавились телефон, телеграф, радио и телевидение, то в настоящее время все они вытесняются средствами компьютерной связи. Знания и информация становятся стратегическими ресурсами. Это приводит к существенным изменениям в территориальном размещении производительных сил. В прежние времена города возникали на пересечениях торговых путей, в индустриальную эпоху — вблизи источников сырья и энергии, технополисы постиндустриальной эпохи вырастают вокруг научных центров и крупных исследовательских лабораторий (например, Кремниевая долина в США).

Научно-техническая революция создает предпосылки для развития отношений свободной индивидуальности. Личность выступает как самоцель общечеловеческого развития. Одновременно личность является главным орудием прогресса.

Выбор цели, пути ее достижения, а также организация непосредственного трудового процесса в постиндустриальном обществе становятся не технологической, а гуманитарной задачей. Это обусловливает высокую степень самостоятельности каждого человека, придает труду подлинно свободное творческое содержание.

(Презентация результатов работы групп.)

— Какие черты духовной жизни традиционного общества отразились в поучении Конфуция:«Не сдвигай с места кам-

ней, которые установил твой отец... Ибо если новшества надобно избегать, то древности следует держаться; если новое нечисто, то старое учение свято»?

Французский историк Jle Гофф писал: «Человек не видел никакого смысла в свободе... Без общины не было бы и свободы. Она могла реализоваться только в состоянии зависимости, где высший гарантировал низшему уважение его прав. Свободный человек — это тот, у кого могущественный покровитель».

К какому обществу принадлежал человек, позицию которого озвучил ученый?

(Ответы учеников.)

Подведение итогов урока. Рефлексия

Проверим, насколько хорошо вы усвоили новый материал.

(Проверка выполнения задания.)

Изученный на сегодняшнем уроке материал можно представить в виде следующего кластера.

(Коллективное комментирование кластера.)

Оцените свою работу на уроке, продолжив следующие фразы.

На сегодняшнем уроке я понял (а)...

Я похвалил(а) бы себя за то, что...

Сегодня на уроке было...

Общение на уроке было...

Домашнее задание

Прочитать § 3 учебника.

Выполнить задания 1, 3 или 4 рубрики «В классе и дома» на с. 26, 27 учебника (на выбор).

Написать эссе на тему: «Человек не должен жаловаться на времена — из этого ничего не выходит. Время дурное: ну что ж, на то и человек, чтобы улучшить его» (Т. Карлейль).

9