Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новосельская средняя общеобразовательная школа» Брянского района

Проектная работа по физической культуры на тему: «Развитие гибкости и силы на уроках физической культуры».

Выполнил: Грищенков Егор

ученик 5 класса МБОУ Новосельская СОШ

Руководитель:

Кузьмицкая Светлана Михайловна

2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальность темы - 3

Что такое сила? - 4

Методические рекомендации - 4-6

Что такое гибкость? -7

Методические рекомендации -7- 8

Меры воздействия на развитие физических качеств- 9

Метод круговой тренировки - 9- 12

Заключение - 13-15

Приложение -16

Использованная литература -17

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Актуальное всестороннее развитие детей, их высокий моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества, гармоничное развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости), отличная работоспособность сердечно-сосудистой системы, дыхательной и других систем организма, умение овладевать движениями и хорошо координировать их, физическое совершенство в целом – основа спортивной специализации. В основе всесторонней подготовки лежит взаимообусловленность всех качеств человека: развитие одного из них положительно влияет на развитие других и, наоборот, отставание в развитии одного или нескольких качеств задерживает развитие остальных.

В связи с тем, что организм человека находится ещё в стадии незавершённого формирования, воздействие физических упражнений, как положительное, так и отрицательное, может проявляться особенно заметно. Поэтому для правильного планирования и осуществления учебно-тренировочного процесса столь важно учитывать возрастные особенности формирования организма учащихся, закономерности и этапы развития нервной высшей деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе двигательной деятельности.

Перед нами возникла проблема выяснить, каковы наиболее эффективные средства и методы воспитания физических способностей у учащихся на уроках физической культуры.

Актуальность исследования состоит в необходимости определения особенностей воспитания физических способностей учащихся, что даёт возможность на базе полученных данных разработать общую направленность в построении учебных занятий.

Объект исследования: методика планирования распределения программного материала с учётом особенностей воспитания физических способностей учащихся.

Предмет исследования: средства и методы воспитания физических способностей у учащихся на уроках физической культуры.

Цель исследования: выявить наиболее эффективные в условиях современной школы средства и методы воспитания физических способностей у учащихся.

Задачи исследования: для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Анализ литературных источников по избранной теме исследования.

2. Проанализировать опыт учителей по воспитанию физических способностей у учащихся на уроках физической культуры.

3. Выявить уровень развития физических способностей.

4. Апробировать экспериментальную методику воспитания физических способностей у учащихся на уроках физической культуры.

5. Определить эффективность методики целенаправленного построения процесса на воспитание физических способностей у учащихся на уроках физической культуры.

ЧТО ТАКОЕ СИЛА?

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных усилий. Выделяют абсолютную и относительную силу. Под абсолютной силой - понимают максимальный вес внешнего отягощения, который может преодолеть ученик независимо от массы своего тела, а под относительной силой — тот же вес, но в расчёте на 1 кг массы собственного тела. Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков считается возраст от 13–14 до 17–18 лет, у девочек — от 11–12 до 13–14 лет. В подростковом возрасте имеются хорошие возможности для повышения уровня всех основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, быстроты, скоростно-силовых и координационных способностей. Наиболее рациональный путь обеспечения общей физической подготовленности — развитие общей силы. С этой целью применяются три группы физических упражнений: 1) упражнения с отягощениями (со штангой, набивным мячом, гирями и др.); 2) упражнения с сопротивлением (партнёра, снаряда); 3) упражнения с перемещением собственного тела (подтягивание, лазание и др.).

Методические рекомендации

Методические рекомендации, направленные на развитие общей силы, сводятся к следующим положениям:

1) чередовать упражнения для различных групп мышц, частей тела на протяжении одного занятия;

2) начинать с упражнений для более мелких групп мышц;

3) темп выполнения движений — около 10–15 в 1 мин;

4) упражнение выполнять до утомления;

5) между повторениями отдельных упражнений отдыхать столько времени, чтобы занимающийся мог выполнить последующее движение успешно в отношении его формы и напряжённости;

6) сочетать силовые упражнения с упражнениями для развития гибкости и способности к произвольному (сознательному) расслаблению мышц;

7) наибольшее внимание уделять развитию мышц живота и спины.

Последнее из перечисленных требований важно потому, что сила мышц живота и спины определяет возможности человека при выполнении многих двигательных действий. Хороший «мышечный корсет» способствует нормальному функционированию внутренних органов и, таким образом, положительно сказывается на состоянии здоровья человека.

Для развития взрывной силы применяются следующие группы физических упражнений:

1) упражнения скоростно-силового характера (метания, прыжки);

2) с отягощением, которые не оказывают существенного влияния на снижение скорости движений;

3) упражнения, в которых происходит резкая смена уступающего режима работы мышц на преодолевающий режим (прыжки в глубину на обе или на одну ногу с последующим выпрыгиванием на другое, меньшее возвышение);

4) элементарные физические упражнения, в которых движения выполняются с неполным размахом, с максимальной скоростью и с их резкой остановкой.

Кроме упражнений динамического характера, для развития силы применяются и статические упражнения. При этом необходимо руководствоваться следующими положениями:

1) движения выполняются учащимися при различных углах сгибания конечностей и туловища (45°, 90°, 135°);

2) на протяжении одного занятия применяется не более 5–6 отдельных физических упражнений;

3) мышцы напрягаются в пределах 70% от максимальных возможностей (по личным ощущениям);

4) отдых между отдельными упражнениями — 6–8 с;

5) каждое упражнение повторяют 3–5 раз (в каждой серии);

6) отдых между сериями повторений — 2–4 мин;

7) длительность напряжения — 6–8 с;

8) до и после выполнения статических напряжений необходимо выполнять упражнения динамического характера.

Для развития силы в процессе уроков физической культуры (в условиях лимита учебного времени) используют упражнения, не требующие больших затрат времени. Однако их характерная особенность — наличие отягощения (собственный вес, амортизаторы, статические напряжения, сопротивление партнёра), которое необходимо преодолевать. К их числу относятся: общеразвивающие упражнения с предметами (гантелями, набивными мячами, гимнастическими палками, амортизаторами и др.), гимнастические упражнения на снарядах, упражнения с весом собственного тела (приседания на одной ноге, поднимание прямых ног в висе, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа), элементы единоборств, акробатики.

Основной метод развития силы — повторный. Поэтому в создании системы тренирующих воздействий необходимо проектировать такие показатели нагрузки, как интенсивность (величина отягощения), количество повторений, количество серий, интервалы отдыха между сериями. Величина отягощения (интенсивность) может быть определена исходя из максимально возможного количества повторений тестируемого упражнения.

Если ученик в состоянии (больше не может) выполнить упражнение 1–2 раза, то данное упражнение относится к зоне максимальной интенсивности (90–100%). Максимальное число повторений, равное 6–8, характеризует зону большой интенсивности (70–80%). Максимальное число повторений, равное 12–15 — характеризует зону средней интенсивности (60–70%), а более 15 повторений — зону малой интенсивности (50–60%). Следует отметить, что использование для развития силы упражнений в зоне мощности менее 50% интенсивности неэффективно, по крайней мере, по двум причинам: из-за необходимости выполнения большого объёма повторений для функционального воздействия и в связи с этим чрезмерных затрат учебного времени. Для каждого ученика одно и то же упражнение может находиться для него в различной зоне мощности. Например, мальчик может подтянуться в висе максимально 2 раза. Данное упражнение для него находится в зоне максимальной мощности. Другой учащийся может максимально подтянуться 10 раз. Для него это упражнение относится к большой зоне мощности. Третий учащийся может максимально подтянуться 15 раз. Для него это упражнение относится к средней зоне мощности. Данное обстоятельство следует учитывать в разработке программ силовой подготовки в условиях урока.

В процессе решения задач силовой подготовки учащихся наиболее адекватными являются зоны средней и малой мощности. При их реализации количество повторений в одной серии должно быть не больше 60–70% от базового определения количества повторений. Это означает следующее. Если предложено для реализации силовое упражнение средней зоны мощности, то число повторений (исходя из максимально возможного для данной зоны мощности и равного 12–15 повторениям) должно быть 7–9. Время работы в серии составляет примерно 20–30 с при ЧСС около 160 уд./мин. Количество серий определяется поставленными задачами, содержанием реализуемого раздела программы и выделяемым ресурсом времени урока. Отдых между сериями составляет время, необходимое для восстановления ЧСС до величины около 100 уд./мин. В комплексы силовых упражнений в течение нескольких недель рекомендуется включать упражнения сначала для одних групп мышц (например, мышц рук), а затем — на развитие других (например, мышц туловища). При этом следует соблюдать важное условие — нагружать сгибатели-разгибатели примерно в равной мере.

В начальный период развития силы используют пассивный отдых между упражнениями и сериями упражнений. В дальнейшем для отдыха применяют упражнения на расслабление и гибкость. Занимающихся обязательно надо научить правильно дышать во время выполнения упражнений — чрезмерно не натуживаться и долго не задерживать дыхание. Не рекомендуется перед упражнениями делать очень глубокий вдох, так как это может вызвать значительное повышение внутрибрюшного давления, вплоть до возникновения грыжи у тех, у кого мышцы в области живота ещё недостаточно укреплены.

ЧТО ТАКОЕ ГИБКОСТЬ?

Гибкость — это общая способность человека выполнять движения с большой амплитудой. Под общей способностью подразумевается, что речь идёт об интегральном качестве, характерном для всех суставов или их сочетаний (например, гибкость тела, гибкость позвоночника). Подвижность сустава является характеристикой отдельного сустава. Подобная дифференцировка имеет значение в определении методики развития — или гибкости, или подвижности. Для развития гибкости требуется больше времени, большие объёмы повторений упражнений на растяжку, чем на развитие подвижности.

Методические рекомендации

Упражнения на гибкость (подвижность) решают не только задачу достижения необходимой амплитуды движений. Они обеспечивают укрепление суставов (суставной сумки, связок), на которые оказывается тренирующее воздействие, а также сухожилий, мышечных групп. Кроме того, развивают такое важное качество мышц, как эластичность. Наконец, их можно использовать как средство активного отдыха. Упражнения на растяжку могут быть активными и пассивными. Активные движения с большой амплитудой выполняются за счёт собственных мышечных усилий, пассивные движения — под воздействием внешних растягивающих сил (усилия партнёра, внешнее отягощение) или длительного сохранения положения тела в связи с растяжкой (шпагат горизонтальный, шпагат вертикальный).

Уровень развития гибкости определяет ряд факторов. Основными из них являются: строение и форма мышц; форма и размеры суставов; эластичность связок и мышц; способность к расслаблению. Лучше всего гибкость увеличивается до 10–12 лет. Оптимальный возраст совершенствования гибкости — с 8 до 14 лет. В качестве средств развития гибкости используются маховые, вращательные, статические растяжки. Дозировка растяжек определяется числом повторений в одной серии и количеством серий. Число повторений зависит от величины сустава: чем крупнее сустав или сочетание суставов, тем большее количество повторений требуется для развития гибкости.

Упражнения на гибкость нужно сочетать с упражнениями на силу и расслабление. Это не только способствует увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, которые производят данное движение, но и увеличивает прочность мышечно-связочного аппарата. Упражнения на гибкость могут быть включены в любую часть урока. В одном занятии упражнения на гибкость выполняются в такой последовательности: вначале для суставов верхних конечностей, затем — для туловища и нижних конечностей. Максимальный эффект в развитии гибкости достигается при ежедневных занятиях. В отличие от других двигательных качеств гибкость развивается быстрее.

Для развития гибкости необходимо руководствоваться следующими методическими рекомендациями:

1) развивать гибкость возможно только при ежедневном выполнении упражнений на растяжку. Следовательно, для обеспечения результата следует к выполнению упражнений на уроках ориентировать учащихся на дополнительные занятия (в общеобразовательном учреждении, дома). Для поддержания достигнутого уровня развития гибкости достаточно выполнения упражнений на уроках физической культуры;

2) упражнения на растяжку с целью развития или поддержания гибкости выполнять после тщательной разминки;

3) количество повторений упражнений на растяжку на этапе поддержания примерно вдвое меньше по отношению к этапу развития;

4) упражнения выполнять до появления лёгких болевых ощущений в растягиваемых мышцах, связках;

5) использовать ориентиры, задающие желаемый размах движений;

6) сочетать упражнения для развития гибкости с упражнениями для развития силы и способности к произвольному (сознательному) расслаблению мышц.

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

Жизнь требует улучшения физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ. Не секрет, что за последние годы уровень здоровья подрастающего поколения нашей страны резко снизился, проявились как факторы ухудшения экологической обстановки, так и факторы экономические. Достаточно посмотреть на количество учеников, которые имеют различные ограничения к занятиям физической культуры или полностью освобождены от уроков.

Заболевания самые разные – от ограничений по зрению до астмы и сахарного диабета. На фоне таких удручающих факторов как никогда остро встает вопрос о правильном планировании, проведении и дополнительных нагрузках на уроках.

В этих целях учителя физической культуры могут успешно использовать метод круговой тренировки, которая с каждым годом приобретает все большую популярность, особенно у учащихся. Упражнения комплексов круговой тренировки, как правило, хорошо увязываются с материалом уроков, учебных тем, способствуя не только общему и физическому развитию школьников, но и успешному освоению ими всех разделов учебной программы. Конкретная направленность круговой тренировки, комплекс включаемых в нее упражнений, дозирование нагрузки и другие черты методики зависят, естественно, от возрастных особенностей учащихся и уровня подготовленности.

Метод круговой тренировки

Словом, вопрос сегодня стоит не об эпизодическом применении круговой тренировки, а о повсеместном включении ее в уроки, на которых идет освоение разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр. Исследования подтвердили эффективность круговой тренировки даже при использовании ее в 50% уроков. Там, где она внедрена, у детей значительно повышается уровень развития силы, возрастает динамометрия правой и левой кисти, как у юношей, так и у девушек, увеличивается становая сила. Анализ изменений физической подготовленности позволяет также отметить эффективное влияние круговой тренировки на улучшение статической силовой выносливости и быстроты движений.

Основная задача использования метода круговой тренировки на уроке – эффективное развитие двигательных качеств в условиях ограниченного и жесткого лимита времени при строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений. При этом развитие двигательных качеств должно быть тесно связано с освоением программного материала. Поэтому в комплексы круговой тренировки вводят физические упражнения, близкие по своей структуре к умениям и навыкам того или иного раздела учебной программы. Это будет способствовать совершенствованию умений, входящих в учебный материал. Обязательное условие – предварительное изучение этих упражнений всеми учащимися. Использование же их в комплексах круговой тренировки способствует выполнению изученных упражнений в различных условиях, приближенных к жизненным, что имеет очень важное значение.

Круговая тренировка как интегральная форма физической подготовки приучает учащихся к самостоятельному мышлению при развитии двигательных качеств, вырабатывает алгоритм заранее запланированных двигательных действий, воспитывает собранность и организованность при выполнении упражнений.

При разработке комплексов физической подготовки, выполняемых методом круговой тренировки, педагогу необходимо:

1. Определить перспективную цель формирования двигательных качеств, их развитие на конкретном этапе обучения.

2. Провести глубокий анализ намеченных упражнений, связав их с учебной программой, ее конкретным учебным материалом, учтя наличие спортивного оборудования и инвентаря, имеющегося в школе.

3. Ознакомить учащихся с методикой организации и проведения круговой тренировки. Каждое упражнение комплекса учащиеся выполняют в течение обусловленного времени (работают 20–30 сек., отдыхают 30–40 сек.), стараясь проделать его максимальное (для себя) число раз.

4. Комплекс круговой тренировки должен вписываться в основную часть урока и, в зависимости от его задач, связанных с обучением, занимать в ней соответствующее место.

Круговая тренировка входит в учебный процесс как эффективная форма организации физической подготовки. Используя ее, многие учителя физической культуры добиваются большей степени физического воздействия на занимающихся, что связано со значительным расходованием сил, утомлением учащихся. Однако не на каждом уроке эта цель является основной. Так как обучение новым упражнениям должно проходить в оптимальных условиях, когда организм учащихся подготовлен к предстоящей работе, то применять перед этим круговую тренировку нецелесообразно, поскольку это противоречит образовательным задачам. Другое дело, когда обучение новым двигательным действиям невозможно из-за низкого уровня физической подготовленности учащихся. Тогда развитие специфических двигательных качеств методом круговой тренировки выдвигается на первый план, а обучение временно отходит на второй, чтобы затем можно было вернуться к обучению на качественно более высоком уровне физической подготовленности занимающихся. Такие уроки носят характер общефизической и специальной подготовки. Они могут предшествовать обучению тому или иному программному материалу.

Нецелесообразно применять круговую тренировку и во вводной части урока, так как задачи ее – функционально подготовить организм к предстоящей работе и таким образом создать оптимальные условия всем системам организма для более сложной и интенсивной работы, предстоящей в основной части урока.

5. Определить объем работы и отдыха на станциях при выполнении упражнений с учетом возрастных и половых особенностей учащихся.

6. Строго соблюдать определенную последовательность при выполнении упражнений и переходе с одной станции к другой, а также интервал между кругами при повторном прохождении комплекса. Строгое соблюдение последовательности перехода с одной станции на другую определяется заданной моделью. Если эту последовательность нарушить, то может оказаться, что в отдельных моментах при выполнении комплекса нагрузка окажется чрезмерной на какие-то мышцы или органы, не будет чередования нагрузки, т. е., как гласит известная пословица, в одном месте будет густо, а в другом пусто. А это неприемлемо для круговой тренировки.

7. Создать станционные плакаты, запрограммировав их текстовую и графическую информацию, определить способ ее размещения и хранения. Обычно в школе станционное задание записывают на плотной бумаге или картоне, затем плакат обтягивают целлофаном. В верхней части плаката пишут слово «станция» и ее порядковый номер.

Процесс внедрения круговой тренировки начинается, как правило, с определения педагогом конкретной программы действий, осуществления контроля за ее внедрением, исправления ошибочных действий или уточнения отдельных упражнений. Ученики, в свою очередь, получив задание, осмысливают его, выполняют пробные подходы и попытки. Качество их работы педагог комментирует и уточняет.

Схематично это можно сделать так:

На одну и ту же группу мышц можно воздействовать двумя-тремя различными упражнениями. Таким образом, основные мышечные группы получают нагрузку, которая изменяется на каждой станции, и в то время как одна группа мышц получает нагрузку, другая – активно отдыхает.

Подытоживая характеристику круговой тренировки, можно сделать следующие выводы:

1. Круговая тренировка является одной из организационно-методических форм применения физических упражнений; она строится так, чтобы создать предпочтительные условия для комплексного развития физических способностей занимающихся.

2. Круговая тренировка в школьном уроке обычно составляет относительно самостоятельный его подраздел, для которого отводится достаточно много времени (до 20 мин., иногда и больше) в основной части.

3. Организационную основу круговой тренировки составляет циклическое проведение комплекса физических упражнений; подобранных в соответствии с определенной схемой (символом круговой тренировки) и выполняемых в порядке последовательной смены «станций», которые располагаются на площадке для занятий в форме замкнутой фигуры (круга и т. п.).

4. Комплексы круговой тренировки составляются, как правило, из технически относительно несложных, предварительно хорошо разученных движений.

5. В методическом отношении круговая тренировка представляет процесс строго регламентированного упражнения с точным нормированием нагрузки и отдыха. Строгая регламентация процесса упражнения в круговой тренировке обеспечивается объективной оценкой достигнутой работоспособности.

6. Мера нагрузки устанавливается относительно равной для всех принимающих участие в занятиях и в то же время строго индивидуально. Поэтому физически менее сильные имеют возможность добиться, по крайней мере, относительно тех же успехов (при соответствующем прилежании), что и самые сильные.

7. Круговая тренировка рассчитана в основном на групповые занятия. В самой организационной структуре круговой тренировки (поочередная смена «станций», зависимость выполнения задания от действий других участников) заложена необходимость согласованных действий группы, точного соблюдения установленного порядка и дисциплины. Понятно, что все это предоставляет благоприятные возможности для воспитания соответствующих нравственных качеств и навыков поведения.

8. Метод круговой тренировки позволяет обеспечить высокую общую и моторную плотность урока, облегчает учет, контроль и индивидуальное регулирование нагрузки, активизирует участие занимающихся в учебном процессе.

9. Благодаря разнообразию методических вариантов, почти неограниченным возможностям подбора тренировочных средств и точному нормированию нагрузки в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся круговая тренировка имеет широкую сферу применения – от школьного физического воспитания до «большого» спорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение мы хотим привести примерные комплексы упражнений круговой тренировки, применяемые в нашей школе:

Комплекс упражнений, используемый при прохождении учебного материала по волейболу:

1-я станция. Прыжки на гимнастическую скамейку и со скамейки с последующим поворотом на 180° и повторением упражнения.

2-я станция. Верхняя передача волейбольного мяча в стену на высоту 2,5–3,0 м.

3-я станция. В низком приседе прыжки с продвижением вперед.

4-я станция. Стоя в 1 м от стены, переход в упор на пальцах о стену с последующим отталкиванием и возвращением ви.п.

5-я станция. Стоя спиной к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку на уровне плеч, прогиб в грудном отделе позвоночника с отведением рук вверх-назад за счет поочередного выпада вперед.

6-я станция. Подбрасывание волейбольного мяча одной рукой над головой, затем верхняя подача в стену другой рукой с последующей ловлей мяча и повторением упражнения.

7-я станция. Стоя, руки за головой, сед, перекат назад на спину с последующим возвращением ви.п.

8-я станция. Нижняя передача волейбольного мяча в стену.

9-я станция. Из о.с., не отрывая ног от пола и не сгибая коленей, упор стоя, перевод в упор лежа с последующим возвращением в и.п.

10-я станция. Верхняя передача волейбольного мяча над головой стоя на месте и во время передвижения по площадке.

Комплекс упражнений для развития скоростно-силовой подготовки, силовой выносливости:

1-я станция. Поднимание и опускание согнутых ног в висе на гимнастической стенке.

2-я станция. Прыжки через скакалку.

3-я станция. Подтягивание в висе на низкой перекладине.

4-я станция. Прыжки боком через набивные мячи.

5-я станция. Отжимания от скамейки.

6-я станция. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на гимнастическом мате.

7-я станция. Из упора сидя на скамейке, отжимания «сзади».

8-я станция. Поднимание и опускание прямых ног из положения, лежа на гимнастическом мате.

9-я станция. Прыжки со сменой ног с опорой на скамейку.

10-я станция. Из положения стоя руки вверх. В руках держать набивной мяч. 1 – наклон вперед; положить мяч на пол; 2 – выпрямиться; 3 – наклон вперед, взять мяч, 4 – и.п.

Также в заключение хотим предложить несколько комплексов упражнений с предметами и без предметов в подготовительной части урока, для развития гибкости:

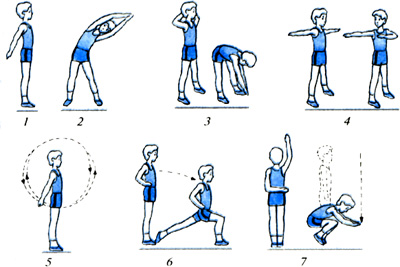

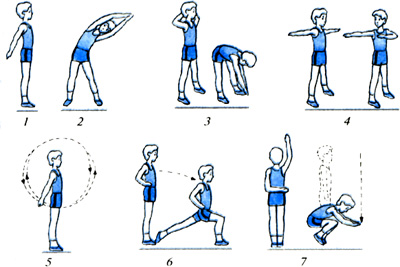

Общеразвивающие упражнения без предмета

(комплекс 1)

1. И. п. — основная стойка.

В. — прогибаясь, левую руку поднять, отвести назад, правую отвести назад, вернуться в и. п.; темп медленный. Повторить 5—6 раз (рис. 2, 1).

2. И. п. — ноги врозь, руки в стороны.

В. — наклон туловища влево, хлопок над головой, вернуться в и. п.; то же в другую сторону; темп медленный. Повторить 5—6 раз (рис. 2, 2).

3. И. п. — ноги врозь, руки за голову.

В. — наклон вперед, левой рукой достать носок правой ноги и наоборот; темп медленный. Повторить 5—6 раз (рис. 2, 3).

4. И. п. — основная стойка, руки в стороны.

В. — повороты вправо, влево, вернуться в и. п.; темп медленный. Повторить 5—6 раз (рис. 2, 4).

5. И. п. — основная стойка, руки отведены назад.

В. — круговые движения рук; темп медленный. Повторить 4—5 раз вперед, 4—5 раз назад (рис. 2, 5).

6. И. п. — основная стойка, руки на пояс.

В. — выпад вперед правой ногой, смена ног, выпад вперед левой ногой (рис. 2, 6).

7. И. п. — основная стойка, ноги вместе.

8. О.С.— приседание в упор, вернуться в и. п.; темп медленный. Повторить 5—6 раз (обратить внимание на присед в упор) (рис. 2, 7).

Рис. 2. Общеразвивающие упражнения без предмета (комплекс 1).

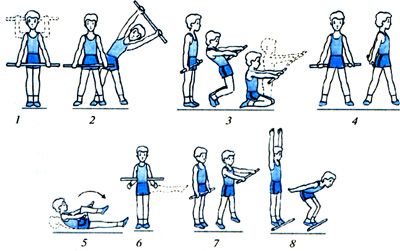

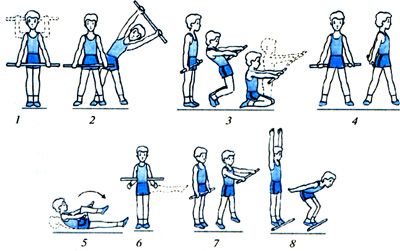

Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой (комплекс 2)

1. И. п. — основная стойка, палка в опущенных руках (рис. 4, 1).

В. — поднять палку вверх, опустить за голову, сгибая при этом руки в локтях, вернуться в и. п.; темп медленный. Повторить 5—6 раз.

2. И. п. — ноги врозь, палка в опущенных руках (рис. 4, 2).

В. — наклон туловища влево, палку поднять вверх, вернуться в и. п.; то же в другую сторону; темп медленный. Повторить 5—6 раз.

3. И. п. — основная стойка, палка в опущенных руках (рис. 4, 3).

В. — приседая и отклоняясь назад, опуститься на колени, руки вперед, так же отклоняясь, вернуться в и. п.; темп медленный. Повторить 4—5 раз.

4. И. п. — ноги врозь, палка за спиной в опущенных руках (рис. 4, 4).

В. — поворот туловища влево, вернуться в и. п.; то же в другую сторону; темп медленный. Повторить 5—6 раз.

5. И. п. — лежа на спине, палка внизу (рис. 4, 5).

В. — поднимая палку и сгибая левую ногу вперед, пронести ногу между руками через палку, так же пронести ее обратно; то же другой ногой; темп медленный. Повторить 5—6 раз. Оказать помощь слабым учащимся.

6. И. п. — основная стойка, палка горизонтально за спиной сзади (рис. 4, 6).

В.— взмах левой ногой влево, вернуться в и. п.; то же другой ногой; темп медленный. Повторить 4—5 раз.

7. И. п. — основная стойка, палка внизу горизонтально, прыжком ноги врозь, палка вперед, вверх, прыжком вниз (рис. 4, 7); темп медленный. Повторить 3—4 раза.

8. И. п. — основная стойка, палка на полу.

В. — из положения приседа (нижняя стойка) прыжок через палку вперед и затем назад (рис. 4, 8); темп медленный. Повторить 3—4 раза.

Рис. 3. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой (комплекс 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оценивание физической подготовленности учащихся по представленным таблицам не единственный вариант комплексной оценки. Можно предложить вариант разработки таких таблиц на основе так называемого сигнального отклонения. В этом случае по дифференцированной величине сигмального (S) отклонения (–2S, –1S, +0,67S, +1S, +2S), прибавляемой (отнимаемой) к средней арифметической, получают уровни того или иного показателя. Приведённый в скобках перечень сигмальных отклонений характеризует соответственно оценки «1», «2», «3», «4», «5». Сумма баллов определяет интегральную оценку физической подготовленности испытуемых. При этом допустимой (на оценку «удовлетворительно») суммой следует считать 15 баллов. Последующий анализ получаемых результатов проводится также, как и в случае с оценочными таблицами, представленными ниже.

Оценка результатов тестирования физической подготовленности учащихся 11.6–12.5 лет

| | М а л ь ч и к и | Д е в о ч к и |

| Очки | Бег

4 × 9 м | Бег

6 мин | Прыжок в длину с места | Гибкость (по Ф. Л. Доленко) | Подтягивание | Бег

4 × 9 м | Бег

6 мин | Прыжок

в длину с места | Гибкость (по Ф.Л. Доленко) | Подтягивание |

| 20 | 10.3 | 1500 | 180 | 0.51 | 12 | 11.0 | 1350 | 170 | 0.5 | 22 |

| 19 | 10.4 | 1450 | 179 | 0.5 | 11 | 11.1 | 1300 | 169 | 0.49 | 21 |

| 18 | 10.4 | 1450 | 178 | 0.49 | 11 | 11.1 | 1300 | 168 | 0.49 | 21 |

| 17 | 10.5 | 1400 | 177 | 0.48 | 10 | 11.2 | 1250 | 167 | 0.48 | 20 |

| 16 | 10.5 | 1400 | 176 | 0.47 | 10 | 11.2 | 1250 | 166 | 0.48 | 20 |

| 15 | 10.6 | 1350 | 175 | 0.46 | 9 | 11.3 | 1200 | 165 | 0.47 | 19 |

| 14 | 10.6 | 1350 | 174 | 0.45 | 9 | 11.3 | 1200 | 164 | 0.47 | 19 |

| 13 | 10.7 | 1300 | 173 | 0.44 | 8 | 11.4 | 1150 | 163 | 0.46 | 18 |

| 12 | 10.7 | 1300 | 172 | 0.43 | 8 | 11.4 | 1150 | 162 | 0.46 | 17 |

| 11 | 10.8 | 1250 | 171 | 0.42 | 7 | 11.5 | 1100 | 161 | 0.45 | 16 |

| 10 | 10.8 | 1250 | 170 | 0.41 | 7 | 11.5 | 1100 | 160 | 0.45 | 15 |

| 9 | 11.0 | 1200 | 168 | 0.4 | 6 | 11.7 | 1050 | 158 | 0.44 | 14 |

| 8 | 11.2 | 1200 | 166 | 0.39 | 6 | 11.8 | 1050 | 156 | 0.44 | 13 |

| 7 | 11.4 | 1150 | 164 | 0.38 | 5 | 12.0 | 1000 | 154 | 0.43 | 12 |

| 6 | 11.6 | 1150 | 162 | 0.37 | 5 | 12.1 | 1000 | 152 | 0.42 | 11 |

| 5 | 11.8 | 1100 | 160 | 0.36 | 4 | 12.2 | 950 | 150 | 0.41 | 10 |

| 4 | 12.0 | 1100 | 158 | 0.35 | 4 | 12.3 | 950 | 148 | 0.40 | 9 |

| 3 | 12.2 | 1050 | 156 | 0.34 | 3 | 12.4 | 900 | 146 | 0.39 | 8 |

| 2 | 12.4 | 1050 | 154 | 0.33 | 3 | 12.5 | 900 | 144 | 0.38 | 7 |

| 1 | 12.5 | 1000 | 152 | 0.32 | 1 | 12.6 | 850 | 142 | 0.37 | 6 |

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Кузнецов В. С. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: метод.пособие / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. — М., 2003.

Лях В. И. Мой друг — физкультура: учеб.для 1—4 кл. / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2005.

Лях В. И. Программы общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ.ред. В. И. Ляха. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2009.

Матвеев А. П. Программы общеобразовательных учреждений: физическая культура: 5–11 кл. / А. П. Матвеев. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2008.

Киселёв П. А. Меры безопасности на уроках физической культуры / П. А. Киселёв. — Волгоград: Экстремум, 2004.

Лях В. И. Физическая культура: 8–9 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2009.

Маркова А. К. Мотивация учения и её воспитание у школьников / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман. — М.: Педагогика, 1983.

Смирнова Л. А. Общеразвивающие упражнения для младших школьников / Л. А. Смирнова. — М.: Владос, 2002.

Физическая культура: 5–7 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / [М. Я. Виленский, И. М. Туревский, Т. Ю. Торочкова и др.]; под ред. М. Я. Виленского. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2010.