УДК 372.878

РАЗВИТИЕ СЛУХО-ГОЛОСОВОЙ КООРДИНАЦИИ

У ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЛАДШЕМ ХОРЕ

ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Панкратова К. Е.,

Курский государственный университет,

Золотухинская детская школа искусств

г. Курск, Россия

Науч. руководитель – Рудзик М. Ф.,

Курский государственный университет

г. Курск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается проблема качественного певческого интонирования в детском хоре и методические приемы, способствующие эффективному развитию слухо-голосовой координации обучающихся.

Ключевые слова: детский хор, певческое интонирование, слухо-голосовая координация, эффективные методические приемы, упражнения и алгоритмы.

Abstract. The article deals with the problem of high-quality singing intonation in children's choir and methodological techniques that contribute to the effective development of auditory-vocal coordination of students

Key words: детский хор, певческое интонирование, слухо-голосовая координация, эффективные методические приемы, упражнения и алгоритмы.

В музыкальном образовании и воспитании детей ведущая роль принадлежит хоровому пению. Пение – самое простое и доступное средство музыкального развития. Оно оказывает глубокое влияние на умственное и физическое развитие ребенка, его эмоциональную сферу. В пении все взаимосвязано. Однако, важнейшим аспектом хорового исполнительства является формирование вокально-технических навыков, основной составляющей которого является музыкально-певческая интонация, которая в свою очередь напрямую зависит от степени развитости слухо-голосовой координации поющего.

Слухо-голосовая координация понимается, как способность слышать, воспринимать, анализировать и воспроизводить голосом звуки, различные по высоте. Чем короче промежуток между восприятием и анализом высоты звука, тем точнее его воспроизведение голосом. Известный российский хормейстер, ученый и педагог, автор ряда книг по основам вокальной работы с детским хором Г. П. Стулова пишет: «Одним из основных показателей качества пения является чистота интонирования (хоровой строй)» [Стулова].

Известно, что не все дети приходят в первый класс детской школы искусств с достаточно развитыми певческими навыками, в том числе – с устойчивым музыкальным интонированием. «Попадая в хор, начинающий певец не сразу понимает, что при пении нужно слушать не только себя, но и своего соседа по партии, а также сливаться с общим хоровым строем. Неразвитость музыкального слуха или отсутствие его связи с голосом делают ребёнка «белой вороной». Попав в категорию людей, которым «медведь на ухо наступил» ребёнок приобретает комплексы и либо замолкает, либо начинает петь крикливо, тем самым мешая остальным» [Рудзик].

Слух контролирует качество звучания, а вокализация требует постоянных упражнений для развития слухового внимания. Звукоизвлечение будет фальшивым, если пение осуществляется без слухового контроля. Чем строже контроль, тем чище звучание.

Развитие слухо-голосовой координации достигается путем различных упражнений. На начальном этапе это – простые попевки и песенки, построенные на двух-трёх нотах. Примером при этом служит правильное пение педагога, передающего эмоциональную сторону мелодии. Сначала ребёнок поёт вместе со взрослым, подстраиваясь под его интонацию, затем самостоятельно, под аккомпанемент инструмента. Таким образом постепенно вырабатывается интонационная устойчивость, результатом которой может стать точное акапельное исполнение попевки или фрагмента песни обучающимся.

На последующих этапах происходит усложнение исполняемой мелодии: попевки и песенки выходят за предел кварты-квинты, происходит добавление вводных тонов. Хорошей практикой развития устойчивости интонации является пение интервалов вверх и вниз, а также пение интервалов хористами на два голоса – последовательное и одновременное. В этом процессе развивается не только мелодический, но и гармонический слух.

Более высокой ступенью развития слухо-голосовой координации является пение мелодии по слуху самостоятельно без опоры на голос педагога или инструмент. Способность произвольно воспроизводить мелодию, опираясь на слуховые представления, называется «внутренний» слух. Он может развиваться годами, но может и присутствовать с рождения. Именно на «внутренний» слух опирается чистота интонирования в пении произведений без аккомпанемента. На начальном этапе многие педагоги избегают данного типа произведений. Однако, несложные одноголосные сочинения a capellа способствуют улучшению музыкального слуха, установлению точной координации между слухом и голосом.

Продуктивным методом развития слухо-голосовой координации у детей является игровой метод. Он выступает главным двигателем в освоении обучающимися вокально-певческих навыков. В игре осознание процесса координации между слухом и голосом происходит постепенно и доступно для обучающихся младшего школьного возраста. Игры помогают им без труда воспроизводить звуки нужной высоты. Например, на начальном этапе вокально-хоровой работы в младшем хоре ДШИ целесообразно применять приём звукоподражания. Можно попросить обучающихся сымитировать голоса членов его семьи, звуки природы или животных.

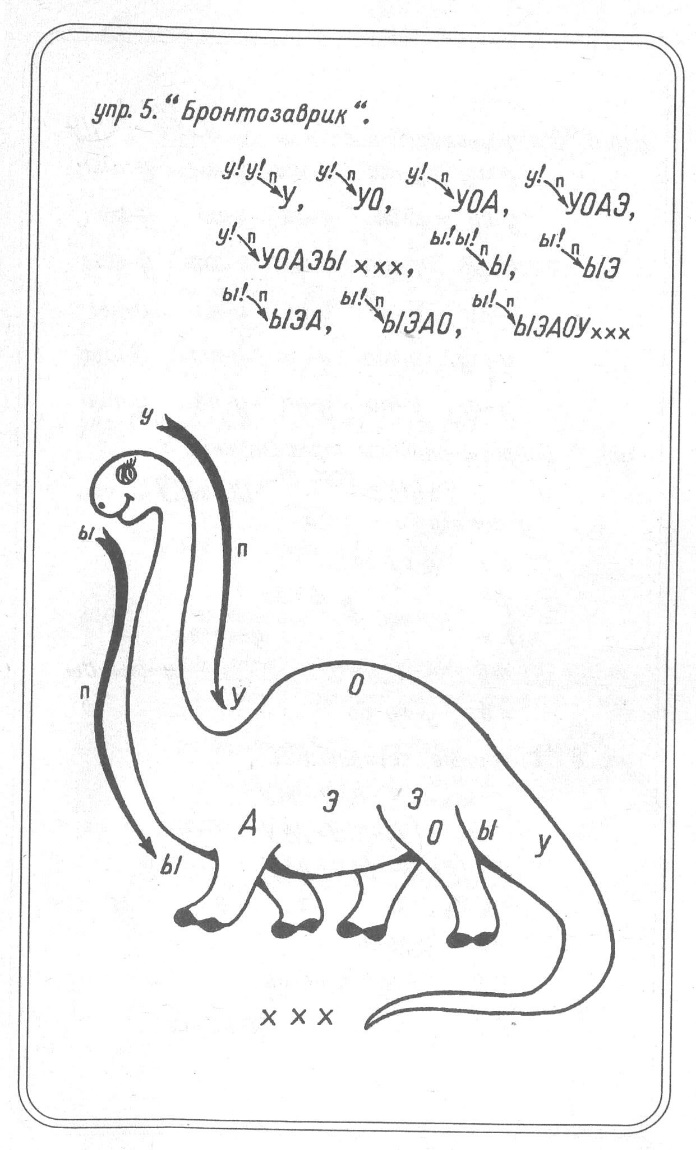

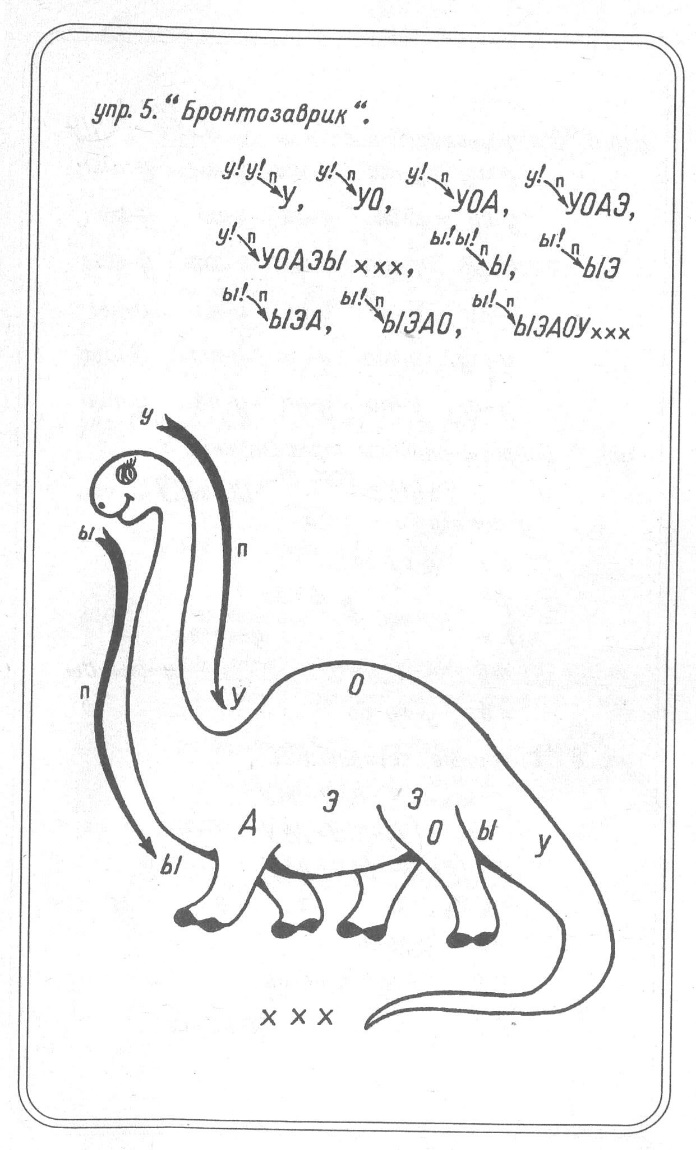

Эффективно в плане совершенствования слухо-голосовой координации у певцов использование комплекса упражнений для развития показателей певческого голосообразования фонопедического метода В. В. Емельянова. Названные упражнения построены на скользящих вверх и вниз интонациях (глиссандо), тренирующих прием «сглаживания» интонации при пропевании широких скачков, переходе из одного регистра в другой, использовании штробаса, тренировке певческого голосообразования с акцентом на правильном положении рта при формировании гласных, сочетании исполнительских приёмов стаккато и легато. «Их систематическое использование способствует выработке у обучающихся способности грамотно управлять своим певческим аппаратом, развитию слухо-голосовой координации и даже устранению дефектов речи» [Емельянов].

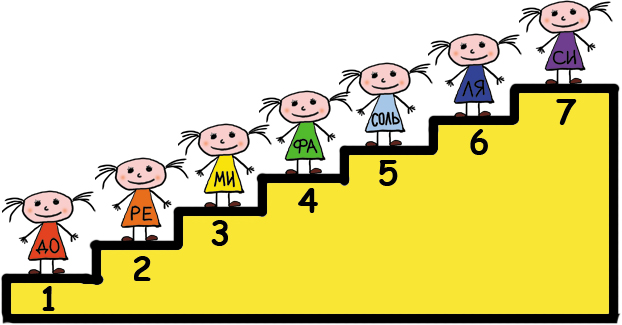

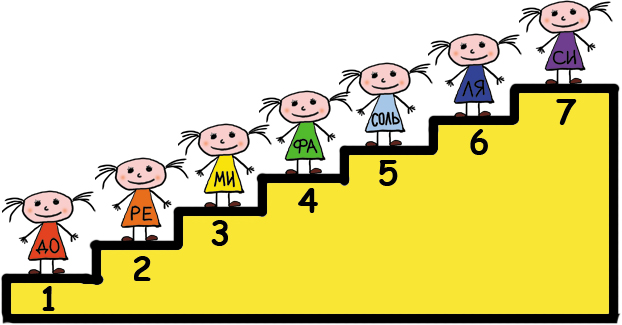

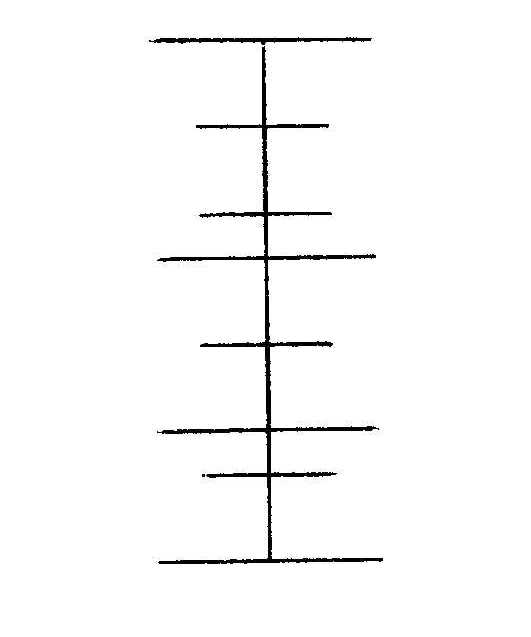

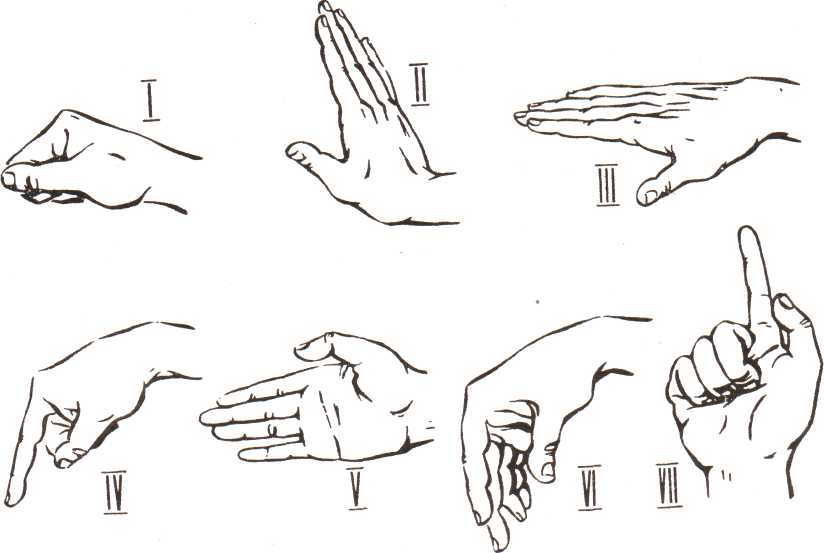

Способствует развитию слухо-голосовой координации и визуальная опора на схемы с изображением ступенек «музыкальной лесенки» (Н. А. Ветлугина, М. Котляревская-Крафт), «болгарской столбицы» (Б. Тричков) и вспомогательные движения – ручные знаки и «звучащие» жесты, обозначающие ступени лада. О них пишут в своих разработках многие авторы методических систем работы с певческим голосом (Д. Огороднов, Г. Струве, В. Хачатуров и др.).

Использование музыкальной лесенки помогает начинающим певцам осознанно воспринимать и воспроизводить ступени лада и направления движения музыки, показывая их жестами или рукой (указкой) по изображению.

Музыкальные лесенки

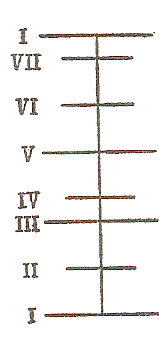

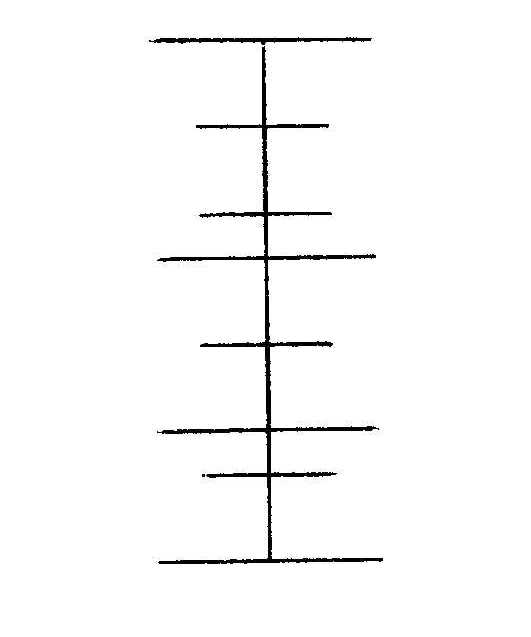

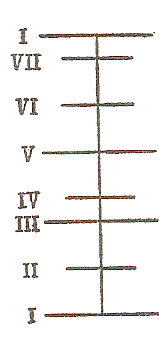

Основной задачей вспомогательного метода «столбица» Б. Тричкова является развитие координации слуха и голоса. В качестве естественного средства для достижения корреляции рекомендуется пение по слуху (слухо-подражательное пение), для развития тонального чувства – пение мажорной классической гаммы.

Мажорная столбица Минорная столбица

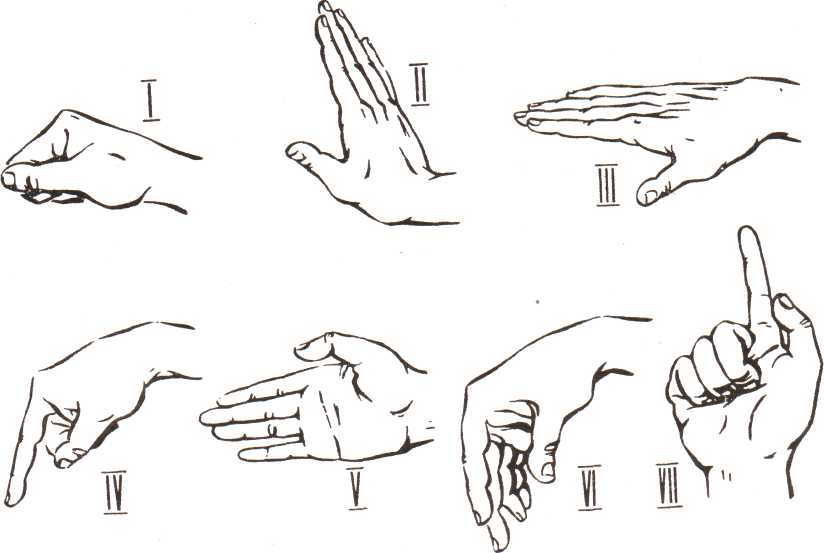

Д. Е. Огороднов в книге «Комплексное музыкально-певческое воспитание» подробно описывает комплекс вокально-ладовых упражнений с использованием специального алгоритма [Огороднов]:

В интонационном отношении данный комплекс является основополагающим для воспитания ладового чувства. Автор методики замечает: «По тому, как исполняются вокально-ладовые упражнения, можно судить о вокальной культуре хора. На них отрабатывается и проверяется тембральное многообразие звучания хора, его технические возможности, органичность и чистота, строй и гибкость как способность произвольно следовать за жестом дирижера вплоть до свободного, импровизационного художественного исполнения» [Цит по: Рудзик, с. 61].

Практика использования методики Д. Огороднова доказывает, что систематическая работа по алгоритму на начальном этапе вокально-хоровой работы в младшем хоре позволяет интенсивно развивать такие музыкальные задатки, как ладовое чувство и интонацию.

Наиболее широкое распространение в музыкально-педагогической практике работы с младшими хорами получили рекомендации Г. А. Струве, изложенные в его методической системе «Хоровое сольфеджио». «Многие специалисты, обратившиеся к данной системе в ходе работы с детскими хоровыми коллективами, отмечают, что занятия по предложенной методике способствуют активному развитию музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, гармонического слуха, координации, творческих способностей ребенка» [Рудзик, с. 66].

Методика Г. Струве состоит из игровых наглядных упражнений, имеющих простую, доступную форму для ребенка, в которой объединены три важнейших компонента; зрительный, слуховой и двигательный. Наиболее наглядно это прослеживается в системе работы с детским хором в донотный период, когда активно используется релятивная система сольмизации и схема «рука как нотный стан» [Струве].

Автор методики подчеркивает: «Систематические упражнения с ручными знаками, а дальше пение по руке (рука как «нотный стан») интенсивно развивают координацию между голосом и слухом, при этом закладываются основы ладового чувства. От простых попевок игры-упражнения ведут к песне» [Цит по: Рудзик, с. 67]. Кроме того, эффективным приемом развития музыкального слуха и навыков точного певческого интонирования он считает пение без сопровождения.

Мы считаем, что, располагая большим арсеналом методических средств, педагог-музыкант, работающий с младшим хором в детской школе искусств, может добиться интенсивного развития слухо-голосовой координации у обучающихся даже со скромными музыкальными дарованиями. Предшествующая непосредственной певческой деятельности целенаправленная работа в данном направлении сказывается впоследствии на качестве интонирования музыкальных произведений разного уровня сложности.

Литература;

Емельянов В. В. Фонопедический метод развития голоса: методич. разработка / сост. И. Трифанова. СПб.: Лань, 2000. 79 с.

Огороднов Д. Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе: метод. пособие. 3-е изд. К.: Муз. Украина, 1989. 164 с.

Рудзик М. Ф. Специальные методики музыкально-певческого воспитания: учеб.-методич. пособие с видеоприложением. Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2015. 140 с.

Струве Г. А. Хоровое сольфеджио: Методическое пособие для детских хоровых студий и коллективов. 2-е изд., доп., перераб. М.: Советский композитор, 1988. 71 с.

Стулова Г. П. Акустико-физиологические основы вокальной работы с детским хором: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Классик Стиль, 2005. 152 с.