Министерство образования Калининградской области

государственное автономное учреждение

Калининградской области

профессиональная образовательная организация

«Колледж сервиса и туризма»

РЕФЕРАТ

По дисциплине: «Метрология и стандартизация»

По теме: «Международные организации по стандартизации, функционирование и планирование»

Выполнила студентка Андрейчук Галина Сергеевна

Группа ТП18-11

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

Руководитель работы:

преподаватель, Овчинникова Инна Витальевна

Отметка ___________________________

Калининград 2020

Содержание

Введение…………………………………………………………………………3

Глава I. Теоретическая часть по теме «Международные организации по стандартизации, функционирование и планирование»

-

История создания международных организаций……..………………4

-

Понятие, виды и признаки международных организаций……...……5

-

Международная организация по стандартизации (ИСО)……………7

-

Международные организации, участвующие в международной стандартизации………………………………………………………....10

-

Функции планирования……………………………………………….13

-

Функционирование организаций………………………………….......18

Глава II. Практическая часть по теме «Международные организации по стандартизации, функционирование и планирование»………………....22

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

Введение

В настоящее время в период быстрого развития научно-технического прогресса невозможно существование государств без их взаимодействия. Их взаимодействие может осуществляться как через экономические, так и политические отношения. В современном мире именно с помощью международных организаций осуществляется сотрудничество между государствами. Международные организации не только регулируют межгосударственные отношения, но и принимают решения по глобальным вопросам современности.

Как субъекты международных отношений международные организации могут вступать в межгосударственные отношения от своего собственного имени и в то же время от имени всех государств, входящих в них. Число международных организаций постоянно растёт.

Стандартизация является инструментом обеспечения не только конкурентоспособности, но и эффективного партнерства изготовителя, заказчика и продавца на всех уровнях управления.

Цель: Изучить международные организации по стандартизации, функционирование и планирование.

Задачи:

-

Изучить литературу и Интернет-ресурсы

-

Изучить международные организации

-

Изучить функционирование и планирование

-

Изучить общую модель функционирования организации

Работа состоит из введения, теоретической и практической частей, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава I. Теоретическая часть по теме «Международные организации по стандартизации, функционирование и планирование»

-

История создания международных организаций

Международные организации возникли уже в древности и совершенствовались по мере развития общества. Следующим этапом развития международных организаций явилось создание международных экономических и таможенных объединений. Следующим важным этапом в развитии международных организаций является период после первой мировой войны, когда государства приступили к созданию международной организации по поддержанию мира и международной безопасности.

На ранних этапах развития человечества межплеменные и межгосударственные отношения выражались в двусторонних контактах, возникающих по мере необходимости между соседними или близко расположенными образованиями. Постепенно эти контакты расширялись, периодически возникали союзы и коалиции, главным образом военного характера.

Международные организации являются основным организатором общения государств. Как отмечал Ф. Ф. Мартене, «цивилизованные народы нуждаются в международных сношениях для возможности сохранить свое самостоятельное политическое бытие.

Следующим этапом развития международных организаций явилось создание международных экономических и таможенных объединений. Первым таким союзом был Ганзейский торговый союз, который вывел из состояния средневекового варварства всю Северную Германию. В начале XIX в. был создан Германский таможенный союз. Все государства, вошедшие в этот союз, должны были подчиняться одинаковым законам относительно ввоза, вывоза и транзита товаров. Все таможенные пошлины признавались общими и распределялись между членами союза по количеству народонаселения.

В современном мире международные организации являются основным организатором общения государств. Международная организация – это объединение государств в соответствии с международным правом и на основе международного договора для осуществления сотрудничества в политической, экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных областях имеющая необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные от прав и обязанностей государств в автономную волю, объём которой определяется волей государств – членов. Современные международные организации делятся на 2 основных типа: межправительственные и не правительственные организации. Роль и тех и других значительна и все они способствуют общению государств в различных сферах жизни. Но все же два данных типа имеют свои особенности, признаки.

Любая межправительственная организация должна обладать, по крайней мере, шестью признаками.

Необходимость международного общения на более широкой и постоянной основе привела к превращению двусторонних переговоров на многосторонние конференции, которые в свою очередь вследствие политических и экономических факторов середины XIX в. трансформировались в международные межправительственные организации.

-

Понятие, виды и признаки международных организаций

Под международными межправительственными организациями понимается субъект международного права, созданный в соответствии со специальным международным договором (уставом), обладающий международной правосубъектностью и четко определенной организационной структурой, действующий в соответствии с нормами международного права.

В современном мире международные организации являются основным организатором общения государств. Международные организации – это объединение государств в соответствии с международным правом и на основе международного договора для осуществления сотрудничества в политической, экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных областях, имеющая необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные от прав и обязанностей государств в автономную волю, объём которой определяется волей государств – членов.

Современные международные организации делятся на три основных вида: межправительственные (межгосударственные), неправительственные организации и транснациональные корпорации. Их роль значительна и все они способствуют общению государств в различных сферах жизни. Но все же каждый из этих типов имеет свои особенности, признаки.

Международная межправительственная организация (ММПО) - объединение государств, учрежденное на основе договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы и действующее в общих интересов государств - членов при уважении их суверенитета.

Международные неправительственные организации (МНПО) - любая международная организация, не учрежденная на основании межправительственного соглашения, которые создаются не на основе межгосударственного договора и объединяют физических или юридических лиц.

Такие организации должны быть признаны, по крайней мере, одним государством, но осуществлять свою деятельность не менее чем в двух государствах. Создаются подобные организации на основе учредительного акта. Международные неправительственные организации (МНПО) играют активную роль во всех аспектах современных международных отношений. А в ряде областей они являются даже лидерами, к примеру, это комитет Красного креста, принципами деятельности которого является гуманность, беспристрастность, независимость и добровольность, внёс большой вклад во взаимодействие государств в различных областях.2

Транснациональные корпорации (ТНК) - занимаются чисто экономической деятельностью, но пытаются влиять не только на экономику, но и на политику государств.

Международные организации охватывают самые разные аспекты международных отношений.

Самую значительную роль в системе международных отношений играет Организация Объединенных Наций (ООН). Она стала практически первым в истории механизмом широкого многогранного взаимодействия различных государств, в целях поддержания мира и безопасности, содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов.

Организация Объединенных Наций не только занимает центральное место в системе межгосударственных организаций, но и играет исключительную роль в современном международно-политическом развитии.

Международная межправительственная организация должна отвечать следующим специфическим признакам:

- Иметь учредительный характер, т.е. международный договор особого рода, создающий международную организацию и определяющий ее юридическую природу;

- Обладать международной правосубъектностью, т.е. иметь международные права и обязанности, производные от создавших ее государств;

- Иметь четко определенную организационную структуру, т.е. систему органов среди которых, как правило, выделяются: высшие органы, исполнительные органы, административные органы во главе с высшим административным должностным лицом организации (Генеральный секретарь) и комплекс специальных комитетов и комиссий;

- Иметь определенные цели деятельности;

- В своей деятельности не противоречить нормам международного права.

Международные межправительственные организации отличаются от международных неправительственных организаций следующими признаками, характеризующими неправительственный характер последних:

-

Не имеют цели извлечения прибыли;

-

Членами организации являются не субъекты международного права;

-

Обладают консультативным статусом при международных межправительственных организациях;

-

Финансируются из более чем одного государства и за счет членских взносов членов организации.

-

Международная организация по стандартизации (ИСО)

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме стандартизации ИСО занимается и проблемами сертификации.

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития сотрудничества и интеллектуальной, научно-технической и экономической областях.

В практике международной стандартизации основной упор при разработке стандартов на продукцию делается на установление единых методов испытаний продукции, требований к маркировке, терминологии, т.е. на те аспекты, без которых невозможно взаимопонимание изготовителя и потребителя независимо от страны, где производится и используется продукция. В МС также устанавливаются требования к продукции в части безопасности ее для жизни и здоровья людей, окружающей среды, взаимозаменяемости и технической совместимости. Что касается других требований к качеству конкретной продукции, то их нецелесообразно устанавливать в МС, — конкретные нормы качества на конкретную продукцию для разных категорий потребителей регулируются через цену непосредственно в контрактах.

В частности, ISO пользуется поддержкой ООН (Организация Объединенных Наций). Связь ISO и ООН оформлена в консультативный статус, который имеет международная организация в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКСОС)Консультативный статус дает ISO право готовить для ООН доклады по положению стандартизации в мире, а также, например, подавать жалобы в ООН на нарушение странами-членами Совета Европы прав человека, перечисленных в «Европейской социальной хартии».

В состав задач, которые пытается решить ИСО, входят:

-

создание условий по содействию в развитии стандартизации, а также иных видов деятельности, смежных с ней, для обеспечения цели обмена на международном уровне товарами и услугами;

-

создание условий для развития сотрудничества в научной, технической, экономической и интеллектуальной деятельности.

Деятельность ИСО осуществляется следующим образом. Представители различных государств самостоятельно выбирают для себя форму участия в работе организации и могут являться:

Другими органами Совета ИСО являются Техническое бюро и шесть комитетов. Кратко рассмотрим деятельность Комитета по оценке соответствия продукции стандартам (КАСКО) и Комитета по вопросам потребления (КОПОЛКО).

В задачи КОПОЛКО входит:

-

изучение путей содействия потребителям в получении максимального эффекта от стандартизации продукции, а также установление мер, которые необходимо предпринять для более широкого участия потребителей в национальной и международной стандартизации;

-

выработка с позиции стандартизации рекомендаций, направленных на обеспечение информацией потребителей, защиту их интересов, а также программ их обучения по вопросам стандартизации;

-

обобщение опыта участия потребителей в работах по стандартизации, применению стандартов на потребительские товары, по другим вопросам стандартизации, представляющим интерес для потребителей.

ISO включает руководящие и рабочие органы. Руководящие органы: Генеральная ассамблея, Совет, Техническое руководящее бюро. Рабочие органы — технические комитеты, подкомитеты, технические консультативные группы.

ISO поддерживает контакты со многими международными организациями по стандартизации.

Стандарты ИСО являются добровольными, при этом страны могут принять решение использовать стандарты в качестве правил или ссылаться на них в законодательстве.

Международные стандарты разрабатываются на основе консенсуса, что положительно влияет на сокращение барьеров в торговле.

Специалисты во всем мире разрабатывают стандарты необходимые для их отрасли. Это значит, что эти стандарты отображают международный опыт и знания.

Логотип “ISO” является зарегистрированным торговым знаком. Использование этого логотипа запрещено, если нет разрешения правообладателя.

-

Международные организации, участвующие в международной стандартизации

Международная стандартизация — это совокупность организаций по стандартизации и продуктов их деятельности: стандартов, рекомендаций, технических отчетов и другой научно-технической продукции.

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН). Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) — это орган ЭКОCOC ООН (Экономического и социального совета OOH). Она создана в 1947 г. сначала как временная организация для оказания помощи пострадавшим в войне странам. Но в 1951 г, ЭКОСОС ООН принял решение о продлении полномочий ВЭК на неопределенное время, определив основные направления ее деятельности как развитие экономического сотрудничества государств в рамках ООН. Кроме государств-членов ЕЭК (их около 40), в ее работе могут участвовать в качестве наблюдателей или консультантов любые страны—члены ООН. Главная задача ЕЭК ООН в области стандартизации состоит в разработке основных направлении политики по стандартизации на правительственном уровне и определении приоритетов в этой области.

ЕЭК ООН при взаимодействии с ИСО, МЭК и другими международными организациями издает "Перечень ЕЭК ООН по стандартизации", определяющий приоритеты в этой области. Цель этого издания - помочь правительствам стран членов ЕЭК в решении проблем национальной стандартизации, а также ускорить международную стандартизацию в приоритетных областях и скоординировать усилия всех стран, занятых вопросами стандартизации.

В связи с этим ЕЭК признает необходимым:

- содействие внедрению международных стандартов;

- использование единообразной терминологии;

- устранение технических барьеров в торговле на основе международных стандартов;

- установление тесных контактов между организациями, разрабатывающими международные стандарты на один и тот же товар (услугу);

- унификацию оформления международных и региональных стандартов в целом или по отдельным элементам, что, по мнению экспертов ЕЭК, должно служить ускорению их внедрения.

На международном уровне правительствам предлагается принять меры по соблюдению определенных принципов в деятельности по международной стандартизации: до начала работ необходимы сбор и анализ информации по имеющимся в данной области стандартам, по возможности при выработке новых стандартов следует идти от международного уровня к региональному.

МЭК является самостоятельной международной организацией, которая по договоренности с ИСО работает в области стандартизации электротехники, электроники и связи. Существование двух самостоятельных организаций, имеющих много общего и ставящих перед собой одну и ту же цель — разработку международных стандартов, объясняется чисто историческими причинами (МЭК была создана на сорок лет раньше ИСО).

Этапы прохождения проектов международных стандартов, порядок организации заседаний, процедура одобрения документов в основном та же, что и в ИСО, хотя имеются определенные различия, не носящие, однако, принципиального характера.

Высшим руководящим органом МЭК является Совет, состоящий из всех членов комиссии. На своих ежегодных заседаниях Совет рассматривает вопросы деятельности МЭК: выборы руководящих лиц, финансы, принятие новых членов и др.

Международные стандарты МЭК можно разделить на два вида:

- общетехнические стандарты, носящие межотраслевой характер,

- стандарты, содержащие технические требования к конкретной продукции.

К первому виду можно отнести нормативные документы на терминологию, стандартные напряжения и частоты, различные виды испытаний.

Основные объекты стандартизации МЭК:

· материалы для электротехнической промышленности (жидкие, твердые, газообразные диэлектрики, медь, алюминий, их сплавы, магнитные материалы):

· электротехническое оборудование производственного назначения (сварочные аппараты, двигатели, светотехническое оборудование, реле, низковольтные аппараты, кабель и др.);

· электроэнергетическое оборудование (паровые и гидравлические турбины, линии электропередач, генераторы, трансформаторы);

· изделия электронной промышленности (интегральные схемы, микропроцессоры, печатные платы и т.д.);

· электронное оборудование бытового и производственного назначения;

· электроинструменты;

· оборудование для спутников связи;

· терминология.

Процедура разработки стандарта МЭК аналогична процедуре, используемой в ИСО. В среднем над стандартом работают 3-4 года, и нередко он отстает от темпов обновления продукции и появления на рынке новых товаров. С целью сокращения сроков в МЭК практикуется издание принятого по короткой процедуре Технического ориентирующего документа (ТОД), содержащего лишь идею будущего стандарта. Он действует не более трех лет, и после публикации созданного на его основе стандарта аннулируется.

Работа в области международной гармонизации стандартов позволяет устранить барьеры, вызываемые различием в технических требованиях, правилах, и является необходимым условием для ускорения научно-технического прогресса во всем мире.

Международная стандартизация содействует торговле между странами и в результате обеспечения взаимозаменяемости элементов сложной продукции. Ведущие в промышленном отношении страны, основываясь на взаимной экономической заинтересованности в разработке и применении стандартов по одной методике, сумели заложить в основу создаваемых международных организаций главные принципы, принятые в национальных организациях по стандартизации. Это позволило им установить полное соответствие в структуре, содержании и построении международных и национальных стандартов.

Международная стандартизация позволяет использовать научно-технический потенциал развитых стран, содействует взаимному обмену научно-технической информацией, способствует ускорению технического прогресса стран, участвующих в работе международных организаций.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - специальное агентство Организации Объединенных Наций, состоящее из 193 государствчленов, основная функция которого лежит в решении международных проблем здравоохранения и охране здоровья населения мира. Она была основана в 1948 г. со штабквартирой в Женеве (Швейцария). В специализированную группу ООН кроме ВОЗ входят ЮНЕСКО (Организация по вопросам образования, науки и культуры), МОТ (Международная организация труда), ЮНИСЕФ (Фонд помощи детям). Ныне задачи ВОЗ: предоставление международных рекомендаций в области здравоохранения; установление стандартов здравоохранения; сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных программ здравоохранения; разработка и передача соответствующих технологий, информации и стандартов здравоохранения.

Всемирная торговая организация (ВТО) образована в 1993 г. на базе генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

Международная организация потребительских союзов (МОПС) ведет большую работу, связанную с обеспечением качества продукции и в первую очередь товаров широкого потребления. Создана в 1960 г., членами МОПС являются свыше 160 потребительских ассоциаций из разных стран.

Кроме того, международная стандартизация позволяет сэкономить время и средства, необходимые для разработки национальных стандартов. Развитие международной стандартизации предопределяет развитие мировой торговли. Эти правила должен соблюдать любой производитель (собственник), т.е. субъект, имеющий непосредственное отношение к вопросам производства, сбыта (оборота) той или иной продукции. В связи с этим современная международная стандартизация - это гарант всеобщей безопасности и двигатель экономики производителя.

Цель работы организации – ускорить международную стандартизацию в приоритетных областях и скоординировать усилия всех стран, занятых вопросами стандартизации.

-

Функции планирования

Планирование на предприятии АПК служит основой реализации разнообразных экономических, организационных и управленческих функций, характеризующих степень развития современного производства. Механизм их взаимодействия требует объединения в систему планирования соответствующих целей и средств их достижения. При этом основные экономические функции и цели каждого предприятия должны быть в процессе планирования тесно увязаны с направлением производственной деятельности и достаточно полно отражаться, как в перспективных, так и в текущих планах.

Под функцией понимают обязанность, круг деятельности, назначение чего либо или кого-либо, выполняемую кем либо работу.

Основные функции планирования на предприятии следующие:• руководство; • обеспечение; • координация; • контроль.

Функция руководства предусматривает обоснование стратегии и тактики, целей и задач предприятия, оценку и анализ внешней и внутренней среды функционирования, распределение ограниченных ресурсов, организацию и контроль выполнения намеченных планов. Стратегия развития предприятия, как правило, формулируется и разрабатывается высшим руководством -руководителем предприятия и его главными специалистами, а тактика - специалистами и руководителями подразделений. При этом по практике планирования составление перспективных планов является обязанностью высшего руководства. Руководители среднего и низшего звеньев управления также участвуют в этой работе, предоставляя соответствующую информацию и обеспечивая обратную связь.

Наиболее сложной составляющей функции руководства является формулирование миссии (профилирующего направления деятельности), которое включает определение целей и задач развития предприятия. Принимая формулировку миссии предприятия в качестве основного принципа, руководство определяет конкретные цели и задачи, которые станут результатом выполнения миссии.

Цели и задачи должны быть:

• проверяемы и конкретны — конкретность и измеримость целей и задач позволяют правильно оценить достигнутые результаты, это точка отсчета для последующих плановых решений и оценки организации выполнения плана;

• строго ориентированы во времени — различают долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные цели и задачи в зависимости от горизонта планирования;

• достижимы — они будут реальными, если исходят из научного анализа состояния и тенденций развития предприятия; установление целей, не обеспеченных ресурсами или не учитывающих изменения внешней среды, приводит к существенным диспропорциям и снижению экономической эффективности предпринимательской деятельности.

Функция обеспечения — это устойчивые виды деятельности, выполняемые на предприятии непосредственно для производства продукции, работ и услуг. Функция определяется этапами производственного цикла деятельности предприятия (закупки, производство, сбыт), элементами производственного обеспечения (материально-техническое оснащение, ресурсы, связь, транспорт) и направлениями деятельности (персонал, инновации, инвестиции, проекты, финансы, снабжение и сбыт, маркетинг, безопасность, риски, международная деятельность и т. д.)

Функция контроля процесса реализации плана развития предприятия укрепляет связь планирования с действительностью, способствует совершенствованию организации управления, стиля и методов работы руководителей и специалистов, позволяет выявлять дополнительные резервы для выполнения плановых заданий, своевременно обнаруживать отклонения в плановых показателях, принимать необходимые меры по ликвидации диспропорций, обеспечивает повышение конкурентоспособности производимой продукции и экономической эффективности предпринимательской деятельности в целом.

Функции планирования, взаимно дополняя друг друга, создают целостную систему планового управления предприятием, позволяющую дифференцировать методы управленческого воздействия, специализировать органы управления и труд отдельных менеджеров.

Процесс планирования начинается с формирования системы целей и задач предпринимательской деятельности предприятия на определенный период. Затем определяются мероприятия, обеспечивающие достижение установленных целей. Реализация запланированных мероприятий требует создания определенных организационных структур, привлечения трудовых ресурсов, координации их работы во времени и пространстве. Эффективное выполнение мероприятий в рамках соответствующих организационных структур требует постоянного учета, контроля хода процессов и регулирования предпринимательской деятельности предприятия.

Принципы планирования.

-

yчacтиe в плaниpoвaнии мaкcимaльнoгo чиcлa coтpyдникoв пoзвoляeт пoвыcить эффeктивнocть выпoлнeния paбoты, тaк кaк yчитывaютcя иx интepecы, a, cлeдoвaтeльнo, пoвышaeтcя yдoвлeтвopeннocть coтpyдникoв paбoтoй;

-

нeпpepывнocть: плaны cлyжaт ocнoвoй для дaльнeйшeй paбoты;

-

гибкocть: вoзмoжнocть кoppeктиpoвки плaнoв в cooтвeтcтвии c измeняющимиcя ycлoвиями;

-

экoнoмичнocть: зaтpaты нa плaниpoвaниe знaчитeльнo мeньшe пoлyчaeмыx выгoд;

-

oбecпeчeниe paбoты нeoбxoдимыми мaтepиaльными и opгaнизaциoнными pecypcaми.

Виды планирования:

-

По широте охвата.

-

Корпоративное планирование (для всей компании в целом);

-

Планирование по видам деятельности (планирование производства);

-

Планирование на уровне конкретного подразделения (планирование работы цеха).

По функции:

По временному периоду:

-

Долгосрочное планирование - 5 лет и более;

-

Среднесрочное планирование - от 2 до 5 лет;

-

Краткосрочное планирование - до года.

По степени детализации планов:

Стратегические и тактические планы в системе менеджмента.

Планирование – одна из функций менеджмента. В ходе планирования разрабатываются планы.

План – это намеченная на определенный период работа с указанием ее целей, содержания, объема, методов, последовательности, сроков выполнения; замысел, предусматривающий ход, развитие чего-либо.

Стратегический план. Главным содержанием этого плана является стратегия на обозримое будущее три-пять лет и более. Стратегический план является вершиной системы планов, потому что характеризует основное назначение организации, ее цели и стратегии. Этот план служит ориентиром для всех других планов. Одновременно он служит и ограничением для принятия решений относительно основных направлений деятельности (продуктов и услуг) и рынков.

Тактический план неразрывно связано со стратегическим планом, так как там, где используется стратегическое планирование, возникает потребность в тактическом планировании.

Тактический план означает уточнение, коррекцию, дополнение, одним словом, конкретизацию стратегии. Под тактическим планом понимают планирование действий, которые должны представлять наиболее эффективные способы достижения стратегических целей. Иными словами, тактика является одной из форм выражения стратегии. Стратегия и тактика, в общем плане, имеют родственные цели и их сущность заключается в определении средств, с помощью которых предприятие стремится к достижению поставленных целей и заданий.

Тактическое план — это детальное определение и разработка вопросов в рамках технических линий. Тактику можно рассматривать как определенные шаги, ступени по направлению к вершине — общей цели, предусмотренной стратегией.

Процесс планирования на предприятии включает три стадии:

1. Процесс разработки планов, то есть принятие управленческих решений о целях предприятия и методах их осуществления. Результат данной стадии - утверждение системы планов.

2. Выполнение плановых решений. Результат - осуществление предусмотренных планами мер по достижению поставленных целей, корректировка их в соответствии с изменениями внешних и внутренних по отношению к предприятию условий.

3. Контроль выполнения планов развития предприятия путем сопоставления фактических показателей с плановыми и корректировка поставленных целей.

Сущность планирования заключается в определении целей организации, путей и методов их достижения; цели же описывают желаемое состояние организации. Таким образом, без планирования невозможно целенаправленное управление организацией.

Кроме того, план как результат процесса планирования имеет и другие, более частные функции:

• рефлексивную – осознания имиджа организации внешней и внутренней общественностью;

• мотивационную – побуждения персонала к продуктивной деятельности;

• критериальную – обоснования принимаемых решений и оценки предпринимаемых действий.

Планы бывают стратегическими и текущими, текущие – периодическими и разовыми. Все они различаются временны́ми горизонтами планирования и в совокупности составляют иерархию, поскольку более долгосрочные планы детализируются в менее долгосрочных. Самый дальний горизонт планирования – стратегический. Периодические планы могут составляться на долгосрочную, среднесрочную (тактическую) и краткосрочную (оперативную) перспективу. Разовые планы чаще всего имеют форму проектов и программ (как правило, программы включают в себя несколько проектов) для достижения отдельных специфических (например, инновационных) или ситуационных (например, антикризисных) целей. Разовые планы могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными.

-

Функционирование организаций

Управленческое решение – это выбор одного из альтернативных вариантов развития событий, осуществляемый лицом, принимающим решение, в рамках его должностных полномочий и компетенции.

Значительную часть времени руководители тратят именно на принятие решений. От их качества зависит функционирование организации и достижение поставленных целей. Оценка труда руководителя производится исходя из значимости принимаемых решений. В течение рабочего дня в организации принимается большое число решений, которые можно типологизировать по разным критериям. По критерию «степень структурированности» решения могут быть слабоструктурированными и высокоструктурированными. По содержанию решения могут относится к категории экономических, социальных, организационных, технических, научных и т.д.. По числу поставленных целей решения могут быть одно- и многоцелевыми. По длительности действия – долгосрочные (стратегические), среднесрочные и краткосрочные (оперативные). В зависимости от числа лиц, принимающих решение – индивидуальными и групповыми. По предназначению – на принимаемые для организации в целом, для структурных подразделений, функциональных служб и отдельных работников. Можно использовать и другие критерии типологизации решений.

Качественное управленческое решение должно соответствовать следующим требованиям:

-

быть действенное и прагматичное и четко определять, что, когда и как будет сделано по проблеме, возникающей в организации;

Необходимость принятия того или иного управленческого решения возникает при следующих условиях:

-

разрыв настолько велик, что заслуживает пристального внимания и лицо, принимающее решение (ЛПР) в организации, стремится к сокращению последнего и способно это сделать;

-

имеет место факт, что какие-либо показатели деятельности организации по сравнению с прошлыми периодами или по сравнению со сходными организациями оказались настолько ниже, что признаны неудовлетворительными.

Решения имеют, как правило, неодинаковую значимость, которая определяется чаще всего по следующим критериям:

-

число людей, подвергающихся воздействию данного решения;

-

количество средств, затрачиваемых на реализацию решения;

-

время, затрачиваемое на реализацию решения.

Важное условие принятия решений – состояние окружающей среды, её определённость и неопределённость. В условиях определенности ЛПР знает все альтернативы и последствия каждой из них, главное здесь – правильно выбрать то решение, которое максимизирует ожидание. В условиях неопределенности и риска результат альтернатив можно предвидеть только на вероятностном уровне. Для расчёта вероятностей реализации альтернативных результатов применяются математические методы (теория игр, теория управления запасами, теория массового обслуживания и др.).

Основные этапы процесса выработки решений:

-

распознавание проблемной ситуации,

-

определение целей,

-

определение критериев,

-

формулировка проблемы,

-

анализ и уточнение проблемы,

-

подтверждение целей и критериев,

-

поиск возможных решений,

-

оценка альтернативных решений,

-

принятие решения,

-

согласование решения,

-

утверждение решения,

-

передача решения для исполнения,

-

выполнение решения,

-

контроль за выполнением решения,

-

оценка результатов,

-

проверка соответствию полученных результатов ожиданиям,

-

оценка эффективности решения.

Если в условиях определенности используются в основном стандартные методы принятия решений, то в условиях неопределенности – чаще всего управленческий опыт, ситуация, творческие способности руководителей.

Принципы функционирования организации:

1) основополагающие начала, обобщенные основные правила, определяющие выбор стратегических целей управления, построение организационных структур, функционирование и развитие управляющей системы, принятие решений в соответствующих условиях и на соответствующих уровнях;

2) важнейшие требования, соблюдение которых обеспечивает эффективность управленческих решений, управленческой деятельности и управления в целом. принципы управления подразделяются на общие, частные и организационно-технологические.

Методы управления — это комплекс социальных методов целенаправленного воздействия на работников, группы и коллективы.

На каждом указанном уровне управление сталкивается со специфическими проблемами, а значит, и вырабатывает соответствующие методы; одни из них применимы в каждом из трех случаев, применение других ограничено каким-либо од ним случаем. По отношению к отдельному работнику предприятия можно выделить разные виды воздействия (методы социального управления) на его поведение:

а) прямое (приказ, задание);

б) через мотивы и потребности (стимулирование);

в) через систему ценностей (воспитание, образование и т. д.);

г) через окружающую социальную среду (изменение условий труда, статуса в административной и неформальной организации и др.)

Применительно к группе, входящей в производственный коллектив предприятия, методы социального управления распределяются следующим образом:

а) целенаправленное формирование состава группы (по квалификационным, демографическим, психологическим признакам, количеству, размещению рабочих мест и т.

б) сплочение группы (посредством организации соревнования, совершенствования стиля руководства, использования социально-психологических факторов и иных способов).

На уровне же социальной организации предприятия используются методы:

а) согласование формальной и неформальной структуры (преодоление противоречий между запланированными и действительными связями и нормами);

б) демократизация управления (посредством повышения роли общественных организаций, широкого привлечения работников к выработке общих решений, выборности некоторых руководителей производства, развития трудовой активности и т. д.);

Формализованное партнерство образуют совместные предприятия, консорциумы и сети. Это регламентированные соглашения, которые предполагают концентрацию ресурсов участников для успеха:

а) совместное предприятие в виде юридического лица, объединяет ресурсы и/или возможности партнеров;

б) консорциум — тип совместного предприятия, в котором партнеры объединяют усилия для решения общей проблемы, например, проведения исследований и разработок;

в) cеть предполагает существование основной фирмы и группы более мелких организаций, каждая из которых обеспечивает партнерству дополнительные ресурсы. Мелкие компании в сети часто выступают в роли поставщиков. Широкая сеть поставщиков, у каждого из которых тесные отношения с центральной компанией, позволяет успешно пережить кризисы.

Глава II. Практическая часть по теме «Международные организации по стандартизации, функционирование и планирование»

Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:

-наименование пищевой продукции;

-состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции;

-количество пищевой продукции;

-дату изготовления пищевой продукции;

-срок годности пищевой продукции;

-условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки;

-наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или ФИО и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим ТР ТС, наименование и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или ФИО и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера);

-рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;

-показатели пищевой ценности пищевой продукции;

-сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).

-единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Транспортирование и хранение.

Продукт транспортируют специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

Срок годности продукта с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции.

Межгосударственный стандарт (ГОСТ) — региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств.

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

-

ЕМСК - Единая межгосударственная система каталогизации;

-

МК - Межгосударственный каталог продукции;

-

МНН - Межгосударственный номенклатурный номер;

-

МЦК - Межгосударственный центр каталогизации;

-

НК - Национальный каталог продукции;

-

ННН - Национальный номенклатурный номер;

-

НЦК - Национальный центр каталогизации;

-

СНГ - Содружество Независимых Государств;

-

ТУ - технические условия.

lSO 22000 – международный стандарт, формулирующий доктрину продовольственной безопасности, охватывающую все организации системы производства и сбыта продовольственной продукции "от фермы до тарелки".

lSO 22000 – международный стандарт, предназначенный для любых предприятий пищевой промышленности, включая действующие в смежных отраслях, таких как производство оборудования, упаковочных материалов, чистящих средств, пищевых добавок и ингредиентов.

Преимущества стандарта ISO 22000

-

Возможность использования в своей работе международно-признанных методик.

-

Возможность укрепления доверия клиентов и акционеров к инструментам, применяемым вами для выявления и устранения угроз.

-

Возможность включения данных инструментов контроля в структуру вашей цепи поставок.

-

Прозрачность отчетности и распределения полномочий.

-

Возможность непрерывного совершенствования и обновления вашей системы с целью поддержания ее эффективности.

Заключение

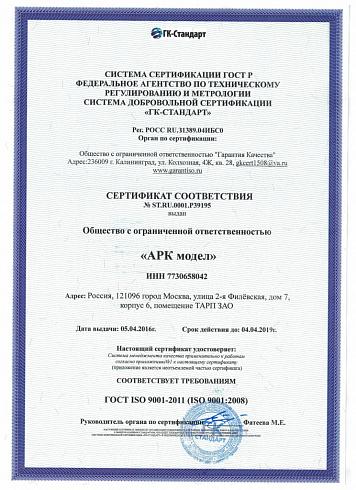

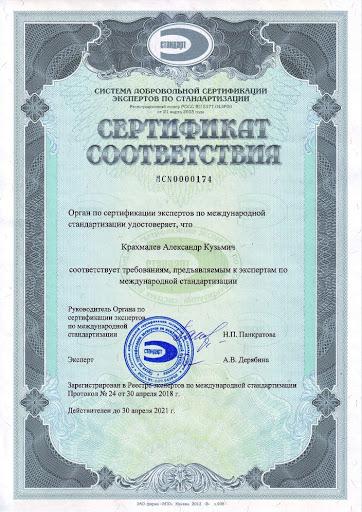

В ходе работы изучены литература и Интернет-ресурсы, рассмотрены схемы, сертификаты.

-

Изучила международные организации

-

Изучила функционирование и планирование

-

Изучила общую модель функционирования организации

Цель работы достигнута, задачи выполнены.

Список использованной литературы

Литература:

-

Кербель Б.М., Попова И.Г., «Метрология, стандартизация, сертификация», (Часть 3. Основы сертификации), Учебное пособие, Северск, 2017.

-

ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ; М.Я. Марусина В.Л. Ткалич; Е.А. Воронцов Н.Д. Скалецкая; Санкт-Петербург

Интернет-ресурсы:

-

Основы метрологии стандартизации-http://svch.sfukras.ru/files/metrologiya.pdf

-

Википедия - https://ru.wikipedia.org/

-

Функции стандартизации-https://studme.org/1081080616870/ekonomika/funktsii_standartizatsii

-

Структурная схема планирования- http://azps.ru/articles/org/org76.html

Приложения

Виды сертификатов

23