МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»

Научно-практическая конференция и чтения школьников на языках народов Российской Федерации

Секция «Русская филология»

Исследовательская работа

Роль устаревших слов в повести Н.В.Гоголя

«Невский проспект»

Автор работы ученица 10 класса Гордеева Анастасия;

научный руководитель Евстифеева М.С.,

учитель русского языка и литературы

Казань

2014 г.

Цель работы: исследовать систему устаревших слов в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект», установить их роль в идейно-художественном содержании поэмы как инструмента воссоздания речевого колорита эпохи, стилизации народного языка.

Задачи:

1. Изучить литературу об устаревших словах.

2. Составить словарь устаревших слов, используемых в повести.

3. Выделить среди них историзмы, обозначающие названия одежды XIX века.

4. Определить функцию данных историзмов в повести.

Предметом моего исследования являются устаревшие слова, объектом исследования - текст повести Н.В.Гоголя.

Актуальность работы.

Не секрет, что многие ученики при работе с художественным текстом зачастую предпочитают оставаться в неведении по поводу значения непонятного им слова, нежели пользоваться справочной литературой. Хотелось убедить школьников в необходимости бережного и внимательного отношения к каждому слову, в его художественной ценности. Хотелось наглядно показать, что с помощью устаревшей лексики в художественном произведении воссоздается характер той или иной исторической эпохи.

В качестве материала для наблюдения был взят текст повести «Невский проспект», так как это одно из первых литературных произведений, с которым мы знакомимся в 10 классе.

Введение.

При изучении лингвостилистических особенностей художественных произведений, особенно созданных в отдаленные периоды русской истории, исследователя прежде всего привлекали приметы отображаемой эпохи - различные типы устаревших слов и выражений, которые писатели используют в определенных стилистических целях. При этом решаются конкретные задачи; усиление выразительности речевых характеристик персонажей, бытовых, батальных или каких- либо иных сцен, стилизация под типовую ситуацию общения или под социально - речевые особенности времени. Но все они входят в широкие рамки общей целевой установки: воскрешение речевого колорита эпохи.

Изложенные мотивы позволяют признать архаизмы и историзмы явлениями функционального аспекта языка. В художественной литературе элементы языковой архаики выполняют, в конечном счете, эстетическую функцию.

Глава 1. Понятие архаизмов и историзмов.

Словарь языка имеет в своём составе активную лексику, т.е. слова, которыми пользуются в данный момент все говорящие или какая-то часть населения, и пассивную лексику, т.е. слова, которыми люди либо перестают, либо только начинают пользоваться. Пассивная лексика делится на две группы: устаревшие слова и неологизмы.

Слова нашего языка по времени своего появления могут быть самыми разными. Подавляющее большинство старых слов входят в активный словарный запас, употребляются нами часто и в силу их постоянного функционирования в речи старыми не осознаются, более того, они составляют основу современной лексики, хотя она пополняется новыми словами. Вместе с тем среди старых по времени появления слов выделяется и такая в целом весьма значительная группа слов, которые употребляются редко, в определённых условиях, иначе говоря, являются устаревшими.

Слова уходят из языка по разным причинам. Одни из них забываются, как только исчезают из жизни какое-то явление, предмет. Например, в конце 19 века, до появления трамвая, существовала городская железная дорога с конной тягой. Затем появились другие виды транспорта, и потребность в конной тяге исчезла, и слово «конка» устарело. Подобные устаревшие слова называют историзмами. Таким образом, слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением тех или иных реалий действительности, которые они обозначали - есть историзмы. Например: боярин, вече, опричник, бусурман, бурмистр, стрельцы.

Другие слова забываются, если для называния того же предмета, признака, действия появляются новые слова. Например, в древнерусском языке было слово «тук» - жир. Со временем в этом значении стало употребляться слово жир, первоначально обозначавшее «корм, пища», а слово «тук» перестало употребляться. Подобные устаревшие слова называют архаизмами.

Помимо слов, устаревали отдельные значения многозначных слов. Так, слово «карта» имеет пять значений, и два из них устаревшие: 1) «листок с перечнем кушаний и напитков в ресторане», 2) почтовая открытка.

Устаревшие слова образуют сложный разряд в лексике. Это определяется их неоднородностью с точки зрения причин архаизации, характера использования и степени устарелости.

Меньшей степенью устарелости отличаются те устаревшие слова, которые носителям языка более или менее известны по художественным произведениям XVIII-XX вв., историческим исследованиям и лексикографическим изданиям

Историзмы, обозначающие исчезнувшие реалии, не имеют синонимов и в нужных случаях волей- неволей используются при описании прошлого.

Архаизмы, рядом с которыми существует синонимы актуальной лексики, употребляются только с определенными стилистическими целями

В художественной литературе историзмы и архаизмы чаще всего наблюдаются в исторических романах и повестях для воссоздания языкового колорита изображаемой эпохи, исторической обстановки и языковой характеристики персонажей. Архаизмы как одна из составных частей традиционно – поэтической лексики нередко используется в настоящее время также и для создания торжественного стиля и различной словесной игры.

Глава 2. Роль устаревших слов в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект».

2.1.Время создания повести Н.В.Гоголя «Невский проспект».

Повесть «Невский проспект» входит в цикл «Петербургские повести» и написана в 1833-1834 гг.

Гоголь признавался: “Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мною из действительности, из данных мне известных».

2.2. Историзмы в повести.

Более глубокому пониманию текста способствуют реалии гоголевской эпохи, на фоне их и разворачиваются события в жизни героев. Имея под собой реальную основу, события у Гоголя связываются с настоящими фактами, географическими названиями и историческими лицами, а сама столица государства является отдельным, очень широко представленным, достоверным образом.

«Сколько вытерпит он (т.е. Невский проспект) перемен в течение одних только суток! Начнём с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах».

Наиболее распространённым в ХIХ веке видом женской одежды был салоп. Салоп представлял собой широкую и длинную накидку с прорезями для рук или небольшими рукавами.

«До 12 часов дня Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады… Среди них мальчишки, бегущие молниями по Невскому проспекту в пестрядевых халатах с пустыми штофами».

Пестрядь – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.

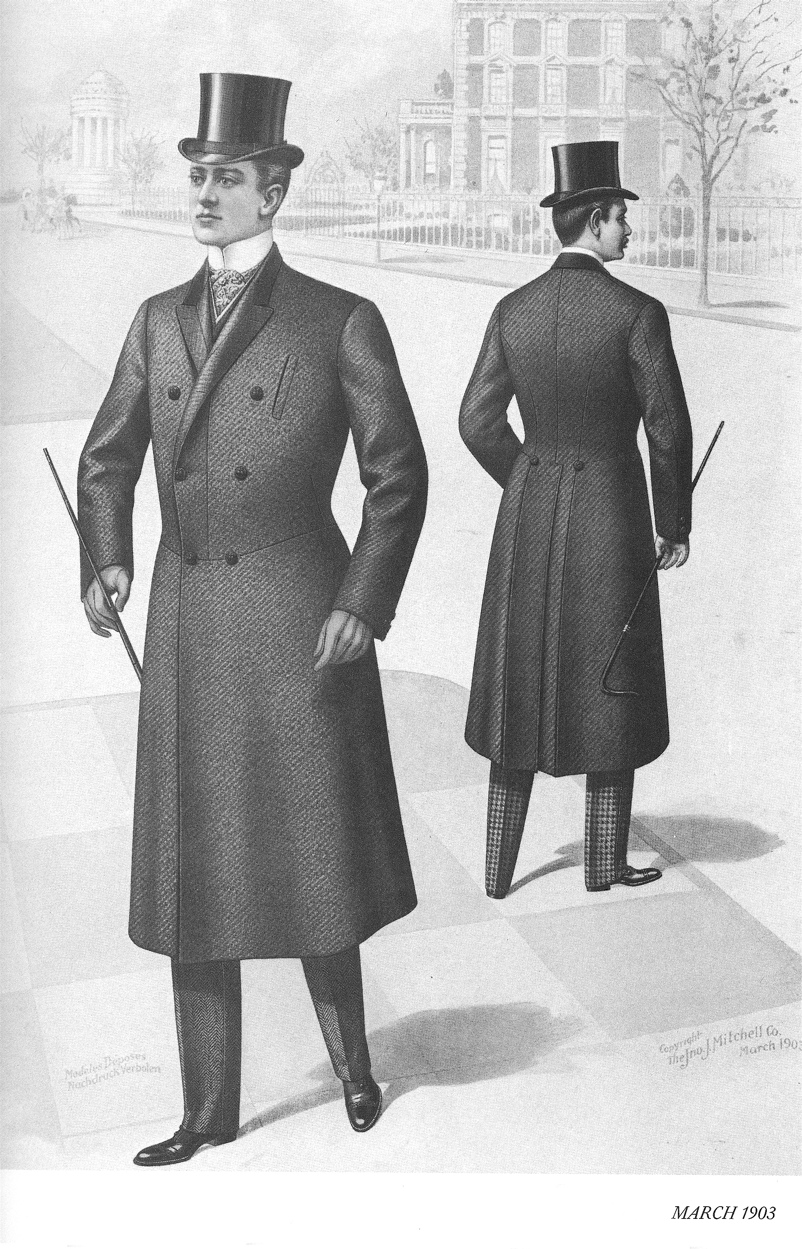

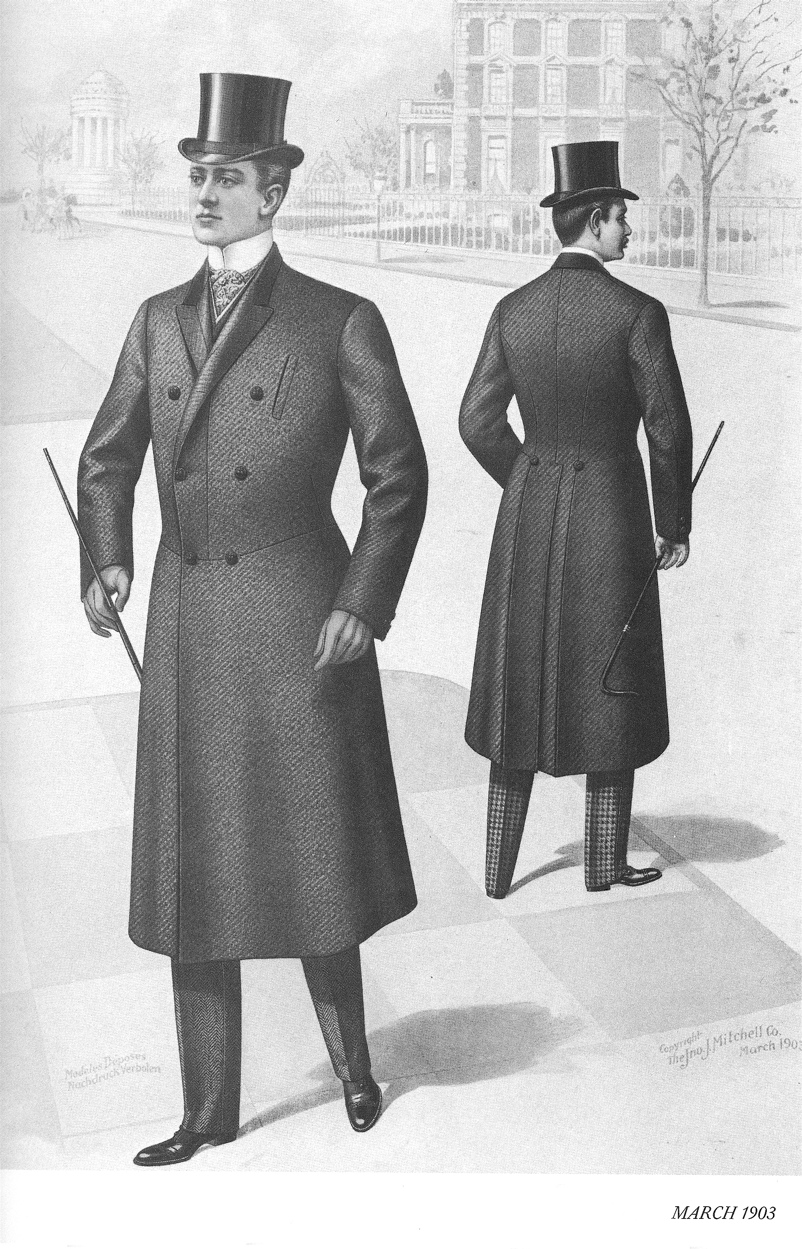

«Всё, что вы ни встретите на Невском проспекте, всё исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках».

Сюртук – одежда без выема спереди и длинных фалд сзади. Со временем сюртук становился всё более просторным и долгополым, напоминая современное пальто.

В «Невском проспекте» девы прогуливаются по главной улице Петербурга «в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах».

Рединготами назывались длинные пальто в талию, снабжённые пелеринами, как мужские, так и женские.

«В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.»

Картуз - головной убор с козырьком, неформенная фуражка.

«С четырёх часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нём хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру в фризовой шинели, какая-нибудь высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине».

Шинель – форменное пальто со складками на спине и удерживающим ее сложенной хлястиком. Часто встречается в литературе фризовая шинель, это шинель, сшитая из фриза – дешёвой ткани типа байки.

Демикотоновый сюртук – сюртук из плотной хлопчатобумажной ткани.

Ридикюль - ручной женский мешочек.

Во сне к художнику Пискарёву «в уединённую комнату вошёл лакей в богатой ливрее. К нему никогда не заглядывала богатая ливрея».

Ливрея – одежда лакея, служителя; обычно с выпушками, басонами, шерстяными аксельбантами; иногда с гербом господина на галунах и пр.

2.3 Роль историзмов, обозначающих названия одежды.

Работа со справочной литературой и интернет-ресурсами, направленная на выяснение значений приведенных историзмов, позволила составить объективное, наглядное представление о характере тенденций в моде 30-х годов XIX века. Теперь герои повести приобрели зримые очертания, несут на себе приметы своего времени.

Заключение.

Работ а над устаревшей лексикой произведений русских писателей даёт богатый материал для поисковой деятельности, заставляет привлекать дополнительный материал по истории, архитектуре, этнографии, обогащает наш словарный запас, так как без лексической работы над значением ушедших из речевой практики слов многие события остались бы непонятными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

Н.В.Гоголь. Собрание сочинений. Том третий. Повести. М., 1949.

В.И.Даль. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. М., 2008г.

Ю.А.Федосюк. Что непонятно у классиков или энциклопедия Русского быта 19 века. М., 2002г.

О.Е. Вороничев. О лингвостилистической типологии устаревших слов. «Русский язык в школе» № 3 ,2000,с. 75, № 4, 2011

И.В. Золотарева. Пособие к учебнику русского языка для 10 кл. « Текст. Грамматика. Стили»

Н.М. Шанский. Устаревшие слова в лексике современного русского литературного языка. /\РЯШ. 1954. - №3

Н. М. Шанский. Краткий этимологический словарь русского языка. М. «Просвещение». 1971.

Д.Е. Розенталь, М.А. Теленнова. Словарь- справочник лингвистических терминов М.Просвещение , 1976