Модуль 6.

Роль визуализации в обучении математике

Содержание:

Функциональная роль полушарий головного мозга. Работа полушарий головного мозга при изучении математики. Наглядность в обучении математике. Визуализация на уроках математики. Достоинства и недостатки визуализации. Роль медиаобразования в развитии УУД. Заключение.

Лекция.

Функциональная роль полушарий головного мозга

Развитие ИКТ, критика мышления как преимущественно логико-вербальной деятельности, открытие функциональной асимметрии полушарий головного мозга послужили основанием всё возрастающего внимания к наглядности, визуализации, развитию визуального мышления со стороны современных педагогов и психологов.

Традиционно все люди делятся на три группы с разной функциональной организацией полушарий мозга:

доминирование левого полушария (левополушарные люди) – словесно- логический характер познавательных процессов, склонность к абстрагированию и обобщению;

доминирование правого полушария (правополушарные люди) – конкретно-образное мышление, развитое воображение;

отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий (равнополушарные люди).

В таблице 1 приведён ряд индикаторов, демонстрирующих различия между левополушарными и правополушарными учениками.

Таблица 1. Некоторые отличия лево- и правополушарных учащихся

| Левополушарный ученик | Правополушарный ученик |

| Видит символы (буквы, слова) | Видит конкретные образы |

| Оценки выше тройки | Рискует отставать в чтении, математике |

| Любит проверять работу | Не любит проверять работу |

| Любит информацию в письменной форме, повторяет фактическую информацию | Любит информацию в виде графиков, карт, демонстраций и т.д. |

| Фокусирован внутренне | Фокусирован на внешнее, отвлекаемость |

| Анализирует от части к целому | Анализирует от целого к части |

Работа полушарий головного мозга при изучении математики

Психологами и физиологами доказано, что левое полушарие специализируется на вербально-символических функциях, а правое - на пространственно-синтетических.

Функцией правого полушария является видение мира; обработка информации начинается с него. Этот факт в обучении математике имеет большое значение. Правое полушарие обрабатывает одновременно большое число деталей, элементов, осуществляя одномоментное схватывание рассматриваемой «картины». Левое же полушарие обрабатывает поступающую информацию поэлементно, производя анализ каждой отдельной порции.

Правое полушарие, целостно восприняв информацию и начав ее обработку раньше левого, имеет некоторое преимущество перед ним в «создании для субъекта картины». Оперирование образами правым полушарием приводит к тому, что часть связей функционирует на неосознаваемом уровне. Включение этих связей в другой контекст может способствовать осознанию их. В этом случае говорят об озарении, инсайте, интуиции. Таким образом, интуицию можно охарактеризовать как передачу информации правым полушарием левому.

В. А. Крутецкий в своих исследованиях выделяет следующие типы мышления: аналитический, геометрический и гармонический.

Мышление представителей аналитического типа характеризуется явным преобладанием очень хорошо развитого словесно-логического компонента над слабым наглядно-образным. Они легко оперируют отвлечёнными схемами, у них нет потребности в наглядных опорах, в использовании предметной и схематической наглядности при решении задач.

Представители аналитического типа успешно решают задачи, выраженные в абстрактной форме, задачи же выраженные в наглядно-образной форме стараются по возможности переводить в абстрактный план.

Мышление представителей геометрического типа характеризуется очень хорошо развитым наглядно-образным компонентом. Эти учащиеся испытывают потребность в наглядной интерпретации выражения абстрактных математических отношений и зависимостей. Они упорно пытаются оперировать наглядными схемами, образами и представлениями даже там, где задача легко решается рассуждением, а использование наглядных опор излишне или затруднительно.

Так как специфика содержания учебного предмета алгебра подразумевает ориентацию на учеников с левополушарным доминированием и аналитическим стилем мышления, то правополушарные дети с преобладанием синтетического стиля мышления, как правило, оказываются неуспешными. Очень часто про таких учеников можно услышать «ему не дано», «не способен к математике». По мнению А. И. Захарова «левополушарный» акцент в обучении способствует развитию у детей неврозов. Причиной невротизации детей является торможение активности ведущего полушария и перегрузка менее активного.

Для полноценной и гармоничной учебно-познавательной деятельности при обучении алгебре необходимо организовать взаимодополняющий и одновременно синхронный режим работы обоих полушарий головного мозга. А. Г. Мордкович по этому поводу пишет: «…меньше схоластики, меньше формализма, меньше «жёстких моделей», меньше опоры на левое полушарие мозга … больше геометрических иллюстраций, больше наглядности, больше правдоподобных рассуждений, больше «мягких моделей», больше опоры на правое полушарие мозга».

Ослабить доминанту левого полушария и обеспечить сбалансированное развитие обоих полушарий головного мозга при обучении понятиям алгебры возможно с помощью визуализации, предполагающей наличие как традиционно наглядных, так и специальных средств и приемов, позволяющих активизировать работу зрения с целью получения продуктивных результатов.

Наглядность в обучении математике

Термин «визуализация» происходит от латинского visualis – воспринимаемый зрительно, наглядный. Визуализация – способ трансформации информации в зрительно воспринимаемую форму: диаграмму, график, рисунок, структурно-логическую схему, таблицу и т. д.

Визуализация играет особую роль в учебно-познавательной деятельности, так как способна разрешить основное диалектическое противоречие познавательного процесса – противоречие чувственного и рационального. Основное качество продукта познания, полученного посредством визуализации – наглядность.

Без наглядности невозможно обойтись при оперировании абстрактными математическими объектами. Отсутствие наглядности в обучении математике ведет к возникновению формализма, то есть к формированию понятий, за которыми не стоят реальные знания, соотносящиеся с реальной практикой.

Наряду с признанием значимости принципа наглядности следует отметить, что нужно использовать наглядность не как цель, а как средство, стараться не перегружать учащихся конкретно-образным восприятием изучаемых закономерностей, чтобы не задерживать абстрактно-логическое мышление.

Существует ряд мнений, согласно которым наглядная форма выражения знания считается его примитивизацией. Но разве круги Эйлера, например, не отображают в доступной форме сущность и главные идеи теории множеств?

Каждый учитель использует на уроке наглядный материал – формулы и чертежи на доске, рисунки и схемы на экране, плакаты и таблицы на стенах, модели и образцы в руках учеников. Первая цель учителя состоит в том, чтобы ученик смотрел на предъявляемые ему зрительные образы. Этой цели достичь легко. Вторая цель состоит в том, чтобы ученик смотрел и видел то, что заложено в этих образах. Культура зрительного восприятия требует такого же длительного и серьезного воспитания, как культура письма и речи.

Визуализация на уроках математики

Для того чтобы заинтересовать учеников педагоги стараются максимально визуализировать передаваемую информацию. Ведь действительно, чтобы понять, что представляет собой какой-либо предмет, необходимо представить его в сознании, рассмотреть с разных сторон. Визуализируя информацию, педагоги развивают у обучающихся воображение, способность мыслить неординарно, достигать поставленных целей.

Исследователями установлено, что из услышанного в памяти остается только четверть, из увиденного – треть, при комбинированном взаимодействии зрения и слуха – 50%, а если вовлечь учащегося в активные действия в процессе изучения при помощи демонстрационных методов – 75%.

Формирование визуальной информации должно быть направлено на адекватное восприятие объектов и установленные между ними связи. Стандартным свойством визуализации информации является простота передачи. Информацию необходимо передавать без лишних элементов, она должна быть проста для восприятия, чтобы ученик смог смоделировать этот объект в сознании.

В настоящее время ученики более восприимчивы к моделированию образов. Детям с самого начала обучения в школе формируют способность к восприятию информации, представленной не как обычно в виде текста, а при помощи невербального общения. Например, при изучении тригонометрии, существует тригонометрический круг. Когда на занятиях педагог обращается к теме тригонометрии, у учеников на подсознательном уровне в памяти «всплывает» тригонометрический круг.

Существуют разнообразные способы представления визуальной информации: видеоролики, фрагменты из фильмов, анимации, схемы, таблицы и т.д.

Визуализация необходима на уроках математики в образовательных учреждениях. Используя визуализацию обучающиеся более заинтересованны, сосредоточены на процессе обучения. Образовательный процесс протекает эффективно, интересно как для педагога, так и для обучающихся.

Достоинства и недостатки визуализации

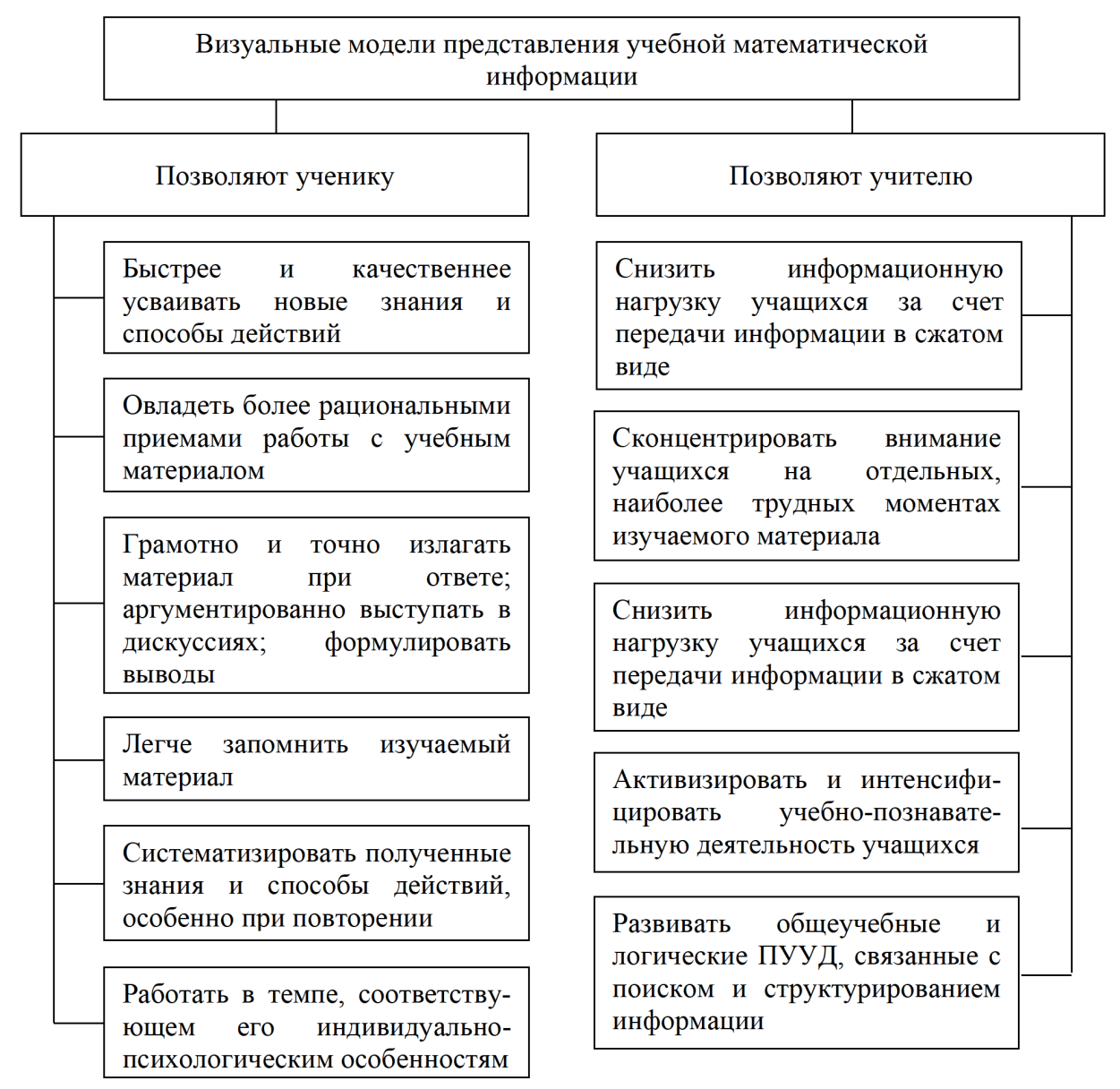

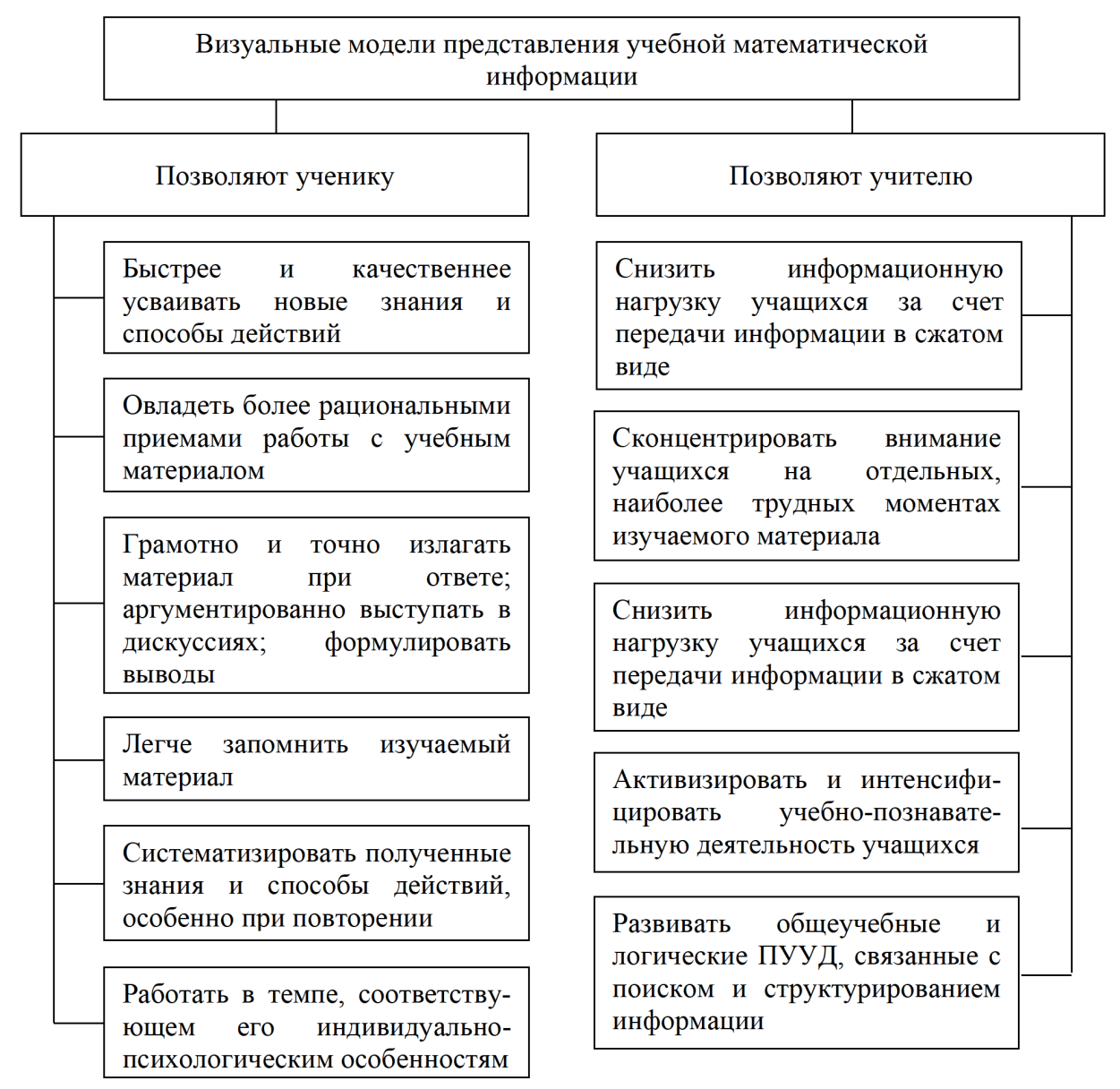

Использование визуальных моделей представления информации имеет ряд преимуществ по сравнению с линейно-текстовым изложением учебного материала (рисунок 1).

Рисунок 1. Преимущества визуальных моделей представления учебной математической информации.

Однако при чрезмерной визуализации предъявления учебного материала могут возникнуть и негативные последствия:

любой схематизм может привести к некоторой упрощенности понимания чего-либо. Это может создать у учащихся иллюзию, что для изучения предмета вполне достаточно изображенного материала;

снижение чувствительности восприятия, эмоциональное пресыщение;

подавление воображения ученика заданным извне визуальным образом изучаемого материала, препятствование формированию его собственного «внутреннего образа»;

затягивание фазы конкретно-образного мышления в ущерб формированию способности к абстракции;

абсолютизация логико-структурного моделирования может негативно повлиять в будущем на формирование профессионального мышления и языка (существуют принципиальные различия между гуманитарным и естественнонаучным стилями мышления).

Указанные негативные проявления требуют от учителя ответственности при отборе содержания материала, анализа способов кодирования и выбора визуальных образов представления материала. Как уже было сказано выше, только оптимальное сочетание различных способов представления учебной знаковой информации (вербального, аналитического и визуального) поможет достичь наилучших результатов.

Чтобы избежать негативных проявлений, учитель может применять различные варианты работы с визуальными моделями, например:

заранее готовить к уроку собственные визуальные модели или применять готовые;

строить визуальные модели непосредственно на уроке по ходу эвристического изложения материала;

организовывать разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся по использованию готовых и созданию собственных визуальных моделей.

Помочь в этом учителю могут бесплатные онлайн-сервисы и свободно распространяемые программные средства визуализации. Более подробно о них будет сказано в следующей лекции.

Роль медиаобразования в развитии УУД

Роль технологии медиаобразования в развитии метапредметных результатов является неоспоримой, однако остается открытым вопрос, какие именно методы и средства технологии медиаобразования позволяют развивать те или иные УУД. Понимание этих механизмов позволит педагогам более грамотно планировать применение методов и средств технологии медиаобразования, в том числе и ИКТ, в интересах развития УУД обучающихся.

Зарубежные учёные отмечают серьёзное влияние широкого распространения ИКТ на развитие современных детей, однако анализ их трудов позволяет выделить разные подходы к медиаобразованию. Так, существует «протекционистская» теория медиаобразования, сторонники которой считают, что главная роль медиаобразования – смягчение негативного эффекта от чрезмерного увлечения медиа (В. Поттер).

Этическая теория медиаобразования предполагает, что главная задача медиаобразования – развитие определённых этических и моральных качеств и представлений средствами медиа.

Широкое распространение получила теория медиаобразования как «критического мышления». Эта теория придает большое значение развитию умений работы с информацией: поиска, критического осмысления, отбора, что позволит человеку ориентироваться в окружающем мире, оценивать получаемую им информацию и принимать осознанные решения.

Российские учёные также уделяют внимание вопросам медиаобразования и его внедрения в современную образовательную деятельность. При этом трактовка понятия «медиаобразование» и подходы к его реализации среди российских ученых также неоднозначны.

В работах А. В. Федорова под медиаобразованием понимается «процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники».

С точки зрения Л. С. Зазнобиной, медиаобразование – это подготовка «подростков к жизни в современной информационной среде на основе усиления медиаобразовательной аспектности при изучении разных учебных дисциплин».

Таким образом, медиаобразование – это не просто технология, а некая педагогическая система, которая позволяет применять современные технологии, методы и приёмы (развитие коммуникативной компетентности, медийной и информационной грамотности) с учётом существующих мировоззренческих позиций (формирование критического отношения к информации, выработка собственной точки зрения на основе анализа информационных потоков и хранилищ).

Применение достижений новейших медиатехнологий открывает перед учителями и обучающимися новые возможности, значительно расширяет и разнообразит содержание обучения, методы и организационные формы учебно-воспитательного процесса, обеспечивает высокий методический уровень преподавания. Медиаобразовательные технологии наилучшим образом соответствуют принципам личностного подхода. Их применение повышает эффективность подачи нового материала, развивает умственные и творческие способности учеников.

Большое внимание следует уделять формированию критического мышления у подростков, умению формулировать собственную точку зрения, подбирать адекватные аргументы, обосновывать и презентовать собственные идеи. При получении новой информации важно уметь анализировать её, критически оценивать и осмысливать, делать выводы о том, насколько она актуальна, достоверна и полезна. Всё это не только основные аспекты медиаобразования, это еще и соответствует принципам интерактивного обучения.

Говоря о технологии медиаобразования в школе, следует рассмотреть понятие «технология». Технология — совокупность основных характеристик и элементов процесса производства того или иного продукта. Это оптимальная последовательность использования средств воздействия на предмет труда с целью достижения результатов в определённый срок.

Технологии медиаобразования обеспечивают объединение изучения отдельных предметов в единый образовательно-воспитательный процесс, потому что основная задача медиаобразования — формирование и развитие медийной и информационной культуры, умений получения, передачи и обработки информации, норм и правил общения в мире медиа.

На уроках целесообразно использовать такие технологии медиаобразования, как работа с медиатекстами (просмотр и анализ фрагментов медиатекстов), создание и обсуждение видеофильмов, проведение виртуальных экскурсий, организация работы с интернет-источниками, участие в виртуальных путешествиях, деловые игры, творческие задания, организация парной и групповой работы. При этом большое внимание уделяется использованию в образовательной деятельности современных ИКТ: интерактивных досок, лингафонных кабинетов, сайтов педагогов, электронных форм учебников, электронных образовательных ресурсов и других.

При планировании использования технологий медиаобразования в урочной деятельности следует учитывать требования ФГОС, в котором введено новое понятие «учебная ситуация» как особая единица образовательной деятельности, в которой обучающиеся определяют при поддержке учителя некие затруднения, проблемы, исследуют и осмысливают его, выполняют различные учебные действия, преобразуют, запоминают.

Целью учебной ситуации является создание среды, в которой ученики вовлекаются в активную деятельность по самостоятельному овладению новыми знаниями и применению полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и жизненных проблем.

При создании учебных ситуаций также важно использовать современные ИКТ. Педагоги разрабатывают учебные ситуации с использованием средств интерактивной доски, мультимедийных мобильных классов, электронных образовательных ресурсов (как локальных, так и глобальных), сервисов Web2.0, видео-, аудиовизуальных и других ресурсов.

Заключение

С каждым годом использование демонстрационных мультимедийных пособий на уроках растёт. Неотъемлемой частью становится использование таких средств на уроках математики. При использовании мультимедиа- ресурсов на уроке учитель получает возможность гибко менять формы учебного взаимодействия с учащимися, а также применять новые формы учебного взаимодействия учащихся между собой. И это действительно важно при ведении современного урока, учитывая способности обучающихся и их приобщённость к современным технологиям.

Задача педагога состоит в том, чтобы каждый урок стал запоминающимся и современным, а без использования новых сервисов и компьютерных программ эта задача становится трудно выполнима.

Достоинством визуализации является то, что ученики легче воспринимают сложную информацию, при помощи образов и представлений. Также положительной чертой является и то, что такой способ представления информации удобен не только для учеников, но и для преподавателей.

Наряду с достоинствами визуализации, существуют и недостатки. К недостаткам визуализации можно отнести то, что воспринимая информацию образами на одном уроке, ученику трудно переключиться на представление информации стандартным методом, то есть в виде текста. Еще одной негативной чертой является то, что определённая тема возникает в сознании обучающегося в виде образов, моделей и отдельно взятых элементов, но может отсутствовать базовый теоретический материал.

Учебный предмет «математика» как нельзя лучше демонстрирует различия в обучении правополушарных и левополушарных учеников. Правополушарные учащиеся более успешны в геометрии, благодаря её пространственной природе. Изучение алгебры предполагает логически последовательное мышление, что является преимуществом левополушарных учащихся.

Учитель, знающий специфику работы левого и правого полушарий, способен более эффективно организовывать учебный процесс, ибо он имеет возможность умело управлять как наглядно-образным, так и словесно-логическим мышлением.

Освоение приёмов визуализации учебного материала должно проходить в несколько этапов:

отбор учебного материала, структурно-логический анализ и построение структурно-логической схемы учебной информации;

выделение главного (ядра), методологических и прикладных аспектов темы;

расположение учебного материала с учетом логики формирования учебных понятий;

подбор опорных сигналов (ключевых слов, символов, фрагментов схем) и их кодирование;

поиск внутренних логических взаимосвязей и межпредметных связей;

составление первичного варианта, компоновка информации в блоки;

критическое осмысление первичного варианта с последующей коррекцией;

введение цвета, дизайнерское оформление;

озвучивание и окончательная корректировка визуальной модели представления учебной информации.

С учётом соблюдения такой последовательности действий и описанных выше требований, визуальные модели представления учебной математической информации могут служить эффективным инструментом развития познавательных УУД.

Литература:

А.В. Фирер. Визуализация учебной информации как средство развития познавательных универсальных учебных действий школьников при обучении алгебре.

В.А. Далингер, С.Д. Симонженков. Методика обучения математике. Когнитивно-визуальный подход.

Т.Д. Чудаева. Визуализация на уроках математики.

Г.Ф. Полушкина. Возможности использования технологий медиаобразования для развития универсальных учебных действий подростков.

А.В. Крылосова. Методика создания мультимедийных презентаций учителем информатики с использованием он-лайн сервера.

6