Русская литература 1930 х годов. Литература первых послереволюционных лет.

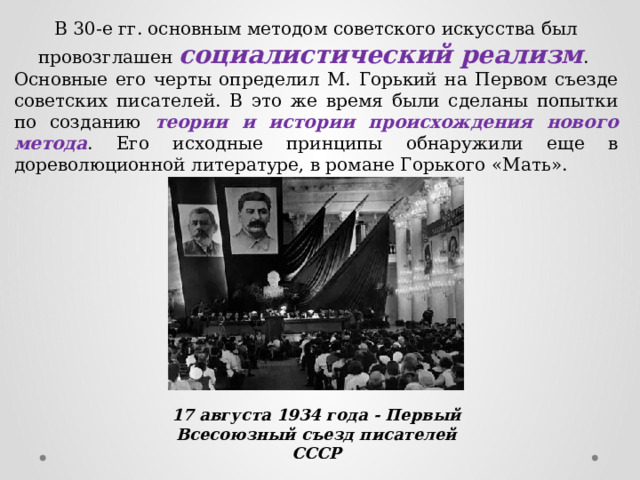

В 30-е гг. основным методом советского искусства был провозглашен социалистический реализм .

Основные его черты определил М. Горький на Первом съезде советских писателей. В это же время были сделаны попытки по созданию теории и истории происхождения нового метода . Его исходные принципы обнаружили еще в дореволюционной литературе, в романе Горького «Мать».

17 августа 1934 года - Первый Всесоюзный съезд писателей СССР

В работах теоретиков соцреалистический художественный метод характеризовался следующими особенностями:

- новая тематика (прежде всего революция и ее достижения),

- новый тип героя (человек труда, наделенный чувством исторического оптимизма),

- раскрытие конфликтов в свете революционного развития действительности .

Принципами нового метода изображения были объявлены:

- идейность,

- партийность,

- народность.

Последняя подразумевала доступность произведения широким читательским массам. Идеологизированный характер нового метода выразился уже в самом его определении, поскольку в нем художественной категории предшествует политический термин.

В 30-е годы широкое распространение получил «производственный роман», основной темой которого было изображение достижений соцреалистического строительства .

Поощрялись произведения, показывающие массовый трудовой энтузиазм. Они имели и соответствующие выразительные названия: «Цемент», «Энергия» (Ф. Гладков), «Бруски»(Ф. Панферов), «Соть»(Л. Леонов), «Гидроценраль»(М. Шагинян), «Поднятая целина», «Время, вперед!»(В. Катаев), «Большой конвейр», «Танкер «Дербент»(Ю. Крымов) и др.

Герои «производственных» романов – ударники труда, совершающие трудовой героический подвиг.

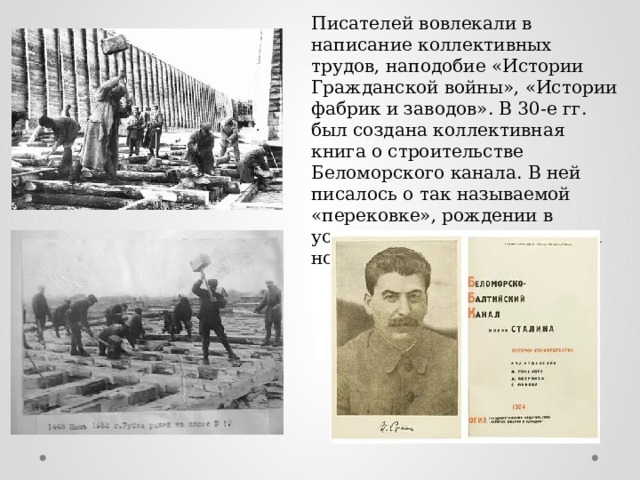

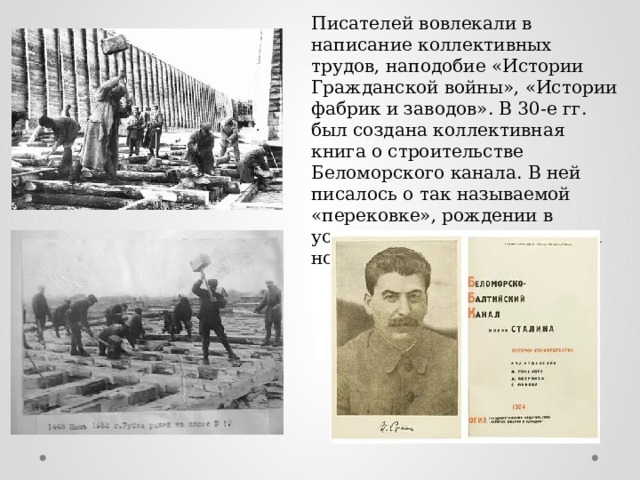

Писателей вовлекали в написание коллективных трудов, наподобие «Истории Гражданской войны», «Истории фабрик и заводов». В 30-е гг. был создана коллективная книга о строительстве Беломорского канала. В ней писалось о так называемой «перековке», рождении в условиях коллективного труда нового человека.

Одна из главных тем советской литературы конца 20- 30-х гг. – переделка человека – и морально-политическая, и даже физиологическая.

Поэтому значительное место в ней занял «роман воспитания» . Его главной темой стало изображение духовной перестройки человека в условиях социалистической действительности .

«Наш воспитатель – наша действительность», - писал М. Горький.

Среди наиболее известных «романов воспитания – «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Педагогическая поэма» А. Макаренко. В «Педагогической поэме» показано трудовое перевоспитание беспризорников, которые впервые ощутили свою ответственность в коллективе, в отстаивании общих интересов. Это произведение о том, как под влиянием социалистической действительности ожили и расцвели даже исковерканные души.

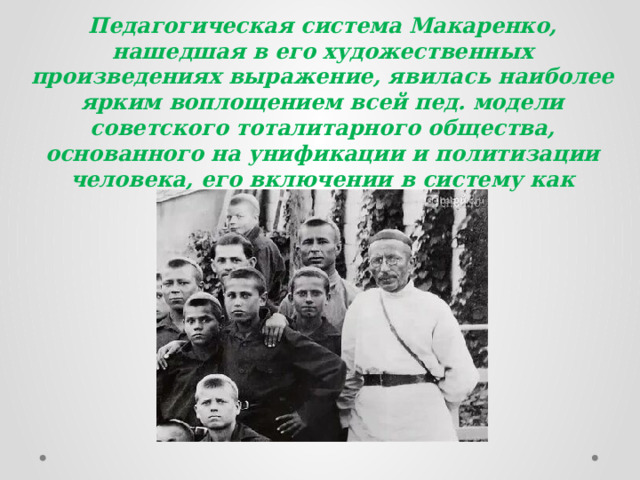

А. С. Макаренко (1888-1939)

Педагог-новатор, создатель детских колоний имени М. Горького и Ф. Джержинского писатель. Литература и педагогика неразделимы в его деятельности. Неслучайно, что свое лучшее произведение, героями которого являются те, чьи характеры он создавал непосредственно в жизни, Макаренко назвал «Педагогической поэмой». В 20-28 гг.

Макаренко был заведующим полтавской колонии для правонарушителей. Ей было присвоено имя М. Горького, ставшего ее шефом. «Педагогическая поэма» и есть произведение, в котором показан весь путь этой колонии от начала ее существования до того дня, когда 50 колонистов-горьковцев, воспитанных в духе коммунистических идей, стали ядром новой трудовой коммуны имени Ф. Дзержинского в Харькове. Об этой коммуне рассказано в повести «Флаги на башнях», последнем и своего рода итоговом произведении Макаренко. В отличии от «Педагогической поэмы», где описан процесс мучительных исканий молодого педагога и трудное формирование нового воспитательного коллектива, в повести показан блестящий результат долголетних усилий, совершенная педагогическая техника, мощный монолитный коллектив с устойчивыми традициями, не имеющий внутри себя антогонистических сил.

Педагогическая система Макаренко, нашедшая в его художественных произведениях выражение, явилась наиболее ярким воплощением всей пед. модели советского тоталитарного общества, основанного на унификации и политизации человека, его включении в систему как «винтика» гос. машины.

В романе Н. Островского «Как закалялась сталь», составляющем еще одно яркое, образцовое произведение советского дидактического жанра, воссоздан образ молодого коммуниста, беззаветно отдающего свои силы и жизнь во имя счастья людей, делу революции. Павел Корчагин – образец «положительного героя» «новой литературы». Этот герой общественные интересы ставит выше личных. Ни разу он не дает личному восторжествовать над общественным, совершая только то, что требуется партии и народу. В его душе не существует противоречия между «хочу» и «должен». Это герой, научившийся подавлять свои страсти и слабости настолько, что ряд эпизодов из романа были введены в советский учебник психологии как образец «волевого действия».

Н. Островский

Сознание партийной необходимости, его личное, даже сокровенное. Корчагин считает своей святой обязанностью выполнять любое задание партии, о которой говорит: «Моя партия». Для него не существует родства более близкого и более крепкого, нежели родная партия.

Павел Корчагин – фанатик, ради осуществления революционной идеи готовый пожертвовать, как собой, так и другими.

На героической романтике романа Островского выросло не одно поколение советских людей, видевших в нем учебник жизни.

Литература соцреализма носила «нормативный», установочный характер.

В центре внимания авторов были энтузиасты, передовики социалистического строительства . Конфликты, как правило, были связаны со столкновением людей пассивных и энергичных, равнодушных и увлеченных. Внутренние противоречия чаще всего касались преодоления привязанности к старой жизни. Принято было изображать чувство ненависти положительных героев к пережиткам старого мира, мешавшим построению нового общества. В борьбе за идеалы не могли быть препятствием ни родственные отношения, ни любовь. Представители старой интеллигенции допускались в произведения в роли положительных героев лишь при условии принятия революционной идеи.

Литература первых послереволюционных лет

В постреволюционной России существовало и действовало огромное количество различных групп и ассоциаций деятелей культуры. В начале 20-х годов насчитывалось около тридцати объединений в области литературы.

Революционный взрыв – возможность реализовать футуристические представления о назначении искусства.

Действует огромное количество различных групп и ассоциаций деятелей культуры, которые стремятся найти новые формы и методы творчества.

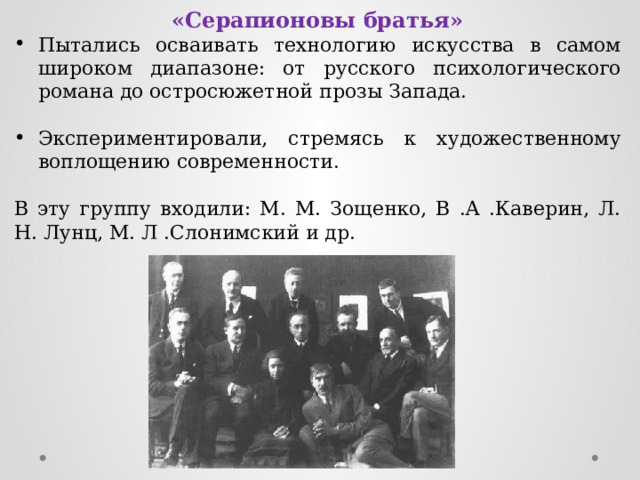

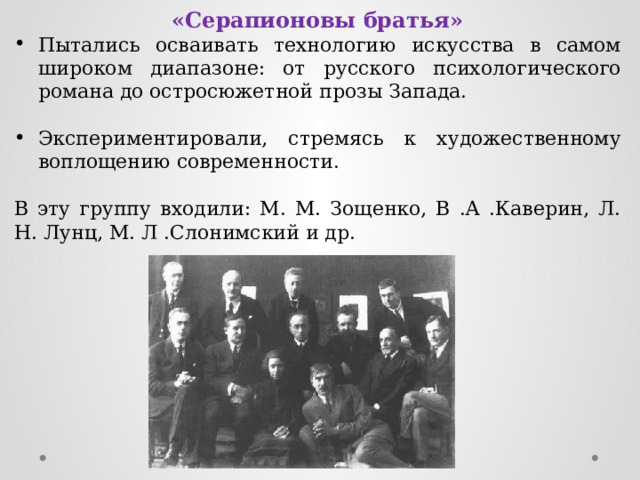

«Серапионовы братья»

- Пытались осваивать технологию искусства в самом широком диапазоне: от русского психологического романа до остросюжетной прозы Запада.

- Экспериментировали, стремясь к художественному воплощению современности.

В эту группу входили: М. М. Зощенко, В .А .Каверин, Л. Н. Лунц, М. Л .Слонимский и др.

Поэты группы «Кузница»

Широко использовали поэтику символистов и церковно-славянскую лексику, сюжетные и композиционные сдвиги (К. Федин, В. Каверин), «сенсационные» жизненные ситуации (Б. Лавренев). Многие создавали произведения в духе грубого натурализма.

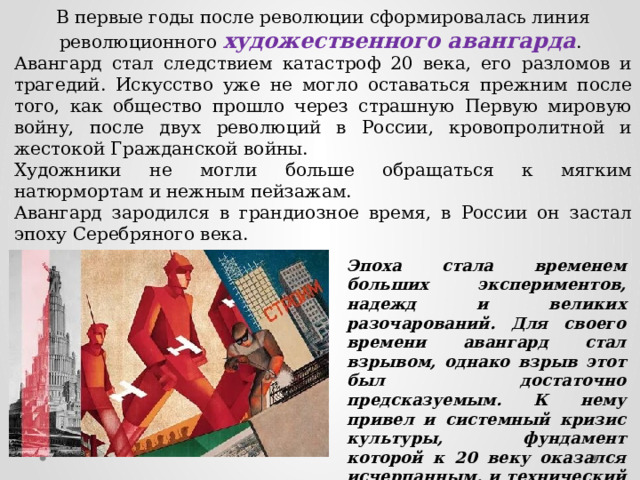

В первые годы после революции сформировалась линия революционного художественного авангарда .

Авангард стал следствием катастроф 20 века, его разломов и трагедий. Искусство уже не могло оставаться прежним после того, как общество прошло через страшную Первую мировую войну, после двух революций в России, кровопролитной и жестокой Гражданской войны.

Художники не могли больше обращаться к мягким натюрмортам и нежным пейзажам.

Авангард зародился в грандиозное время, в России он застал эпоху Серебряного века.

Эпоха стала временем больших экспериментов, надежд и великих разочарований. Для своего времени авангард стал взрывом, однако взрыв этот был достаточно предсказуемым. К нему привел и системный кризис культуры, фундамент которой к 20 веку оказался исчерпанным, и технический прогресс.

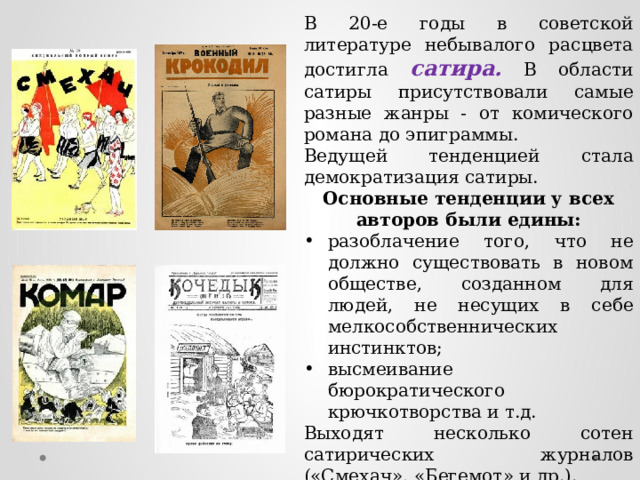

В 20-е годы в советской литературе небывалого расцвета достигла сатира. В области сатиры присутствовали самые разные жанры - от комического романа до эпиграммы.

Ведущей тенденцией стала демократизация сатиры.

Основные тенденции у всех авторов были едины:

- разоблачение того, что не должно существовать в новом обществе, созданном для людей, не несущих в себе мелкособственнических инстинктов;

- высмеивание бюрократического крючкотворства и т.д.

Выходят несколько сотен сатирических журналов («Смехач», «Бегемот» и др.).

Сатира была излюбленным жанром В. Маяковского. Через этот жанр он критиковал чиновников и мещанинов.

С начала 1930-х годов в области культуры установилась политика жестокой регламентации и контроля. Многообразие сменилось единообразием. Создание Союза советских писателей окончательно превратило литературу в одну из областей идеологии. Период с 1935 по 1941 год характеризуется тенденцией к монументализации искусства . Утверждение завоеваний социализма должно было находить отражение во всех видах художественной культуры. Каждый вид искусства шел к созданию монумента любого образа современности, образа нового человека, к утверждению социалистических норм жизни.

Выдающимся создателем философской прозы был Михаил Пришвин, автор повести «Жень-шень», цикла философских миниатюр.

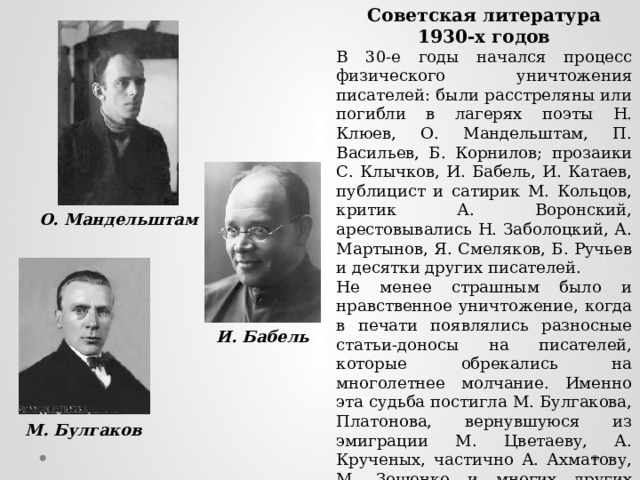

Советская литература 1930-х годов

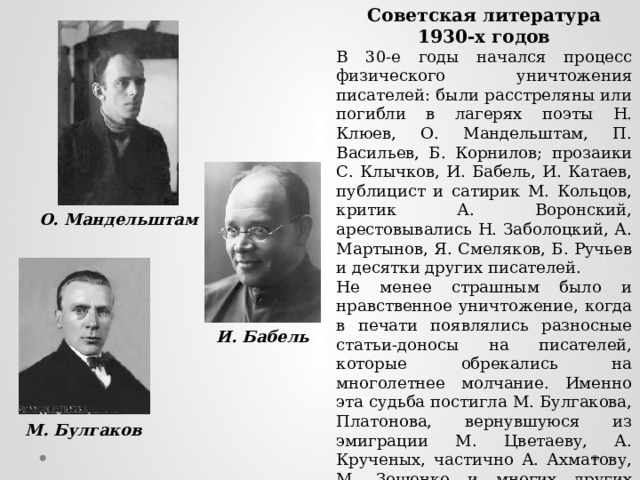

В 30-е годы начался процесс физического уничтожения писателей: были расстреляны или погибли в лагерях поэты Н. Клюев, О. Мандельштам, П. Васильев, Б. Корнилов; прозаики С. Клычков, И. Бабель, И. Катаев, публицист и сатирик М. Кольцов, критик А. Воронский, арестовывались Н. Заболоцкий, А. Мартынов, Я. Смеляков, Б. Ручьев и десятки других писателей.

Не менее страшным было и нравственное уничтожение, когда в печати появлялись разносные статьи-доносы на писателей, которые обрекались на многолетнее молчание. Именно эта судьба постигла М. Булгакова, Платонова, вернувшуюся из эмиграции М. Цветаеву, А. Крученых, частично А. Ахматову, М. Зощенко и многих других мастеров слова.

О. Мандельштам

И. Бабель

М. Булгаков

Литература периода Великой Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны ознаменовало новый этап в развитии литературы. Так же как и после революции, в годы Великой Отечественной войны невозможно было писать ни о чем ином, кроме того, что происходило в жизни страны. Основной пафос всего советского искусства времен Великой Отечественной войны - героизм народной освободительной войны и ненависть к захватчикам. Война на какое-то время вернула русской литературе ее былое многообразие. Вновь зазвучали голоса А.Ахматовой, Б.Пастернака, А.Платонова, М.Пришвина.

В начале войны основной идеей художественных произведений была ненависть к врагу, затем была поднята проблема гуманизма (М.Пришвин «Повесть нашего времени»).

Ближе к концу войны и в первые послевоенные годы стали появляться произведения, в которых предпринималась попытка осмыслить подвиг народа («Слово о России» М.Исаковского, «Рубежи радости» А.Суркова).

Трагедия семьи в войне стала содержанием поэмы А.Твардовского «Дом у дороги» и рассказа А.Платонова «Возвращение».

Период 1920-х - 1940-х годов был тяжелым для развития литературы.

Жесткая цензура, «железный занавес», однообразность - все это отразилось на развитии не только советской литературы, но и советского искусства в целом.

Из-за проводимой политики в стране многие писатели несколько лет молчали, многие были репрессированы.

Эти годы принесли такие литературные направления как акмеизм, имажинизм, социалистический реализм . Также, благодаря поэтам-фронтовикам и прозаикам, мы узнаем истинный дух русского народа, его единство в борьбе с общим врагом - немецко-фашистскими захватчиками.