Тема урока: «РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА».

Цель: изучение событий русско-японской войны и отображение их в литературе.

Задачи.

1. Знать причины, характер, основные этапы войны, условия Портсмутского мира.

2. Уметь извлекать из различных источников информацию по данной теме, находить на карте историко-географические объекты.

3. Воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гуманизма даже на примере трагических страниц отечественной истории.

Оформление урока:

-учебники, ноутбук;

- таблица «Основные события войны», где будут записаны даты основных событий и число погибших в этих сражениях:

«Основные события войны» (заполняется по ходу урока)

| Сражение Хронологические рамки

| Потери русских | Потери японцев

|

| Оборона Порт-Артура (с 27.05. 1904-2.01. 1905)

| 27 000 чел. убитыми и ранеными.

| 90 000 чел. убитыми и ранеными. |

| Сражение под Ляояном.08.-21. 08.1904)

| 16 500 чел.

| 24 000 чел.

|

| Сражение под Мукденом (6.02.-25.02.1905)

| 89 000 чел.

| 71 000 чел.

|

| Цусима (14.05.-15.05.1905)

| Около 4 000 чел. ( спорная ) |

|

Эпиграф:

Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война...

В. Плеве

Ход урока:

Слово учителя.

На рубеже веков, с началом стадии империализма, усилилась неравномерность развития капиталистических стран. Обгоняя по темпам и уровню развития старые колониальные державы: Англию, Францию, молодые капиталистические страны - США, Германия и Япония - стремились к территориальным приобретениям и новым рынкам сбыта. Создалась чрезвычайно сложная и напряженная международная обстановка. Ее определяли франко-германское и англо-германское соперничество, а также противоречия России с Англией, Германией и Японией. Политика России на Балканах и Ближнем Востоке не была активной. Она направлялась на поддерживание сложившегося соотношения сил с Австро-Венгрией, Германией и Англией в этих регионах. На среднем Востоке Россия действовала активнее, распространяя свое влияние на север Ирана.

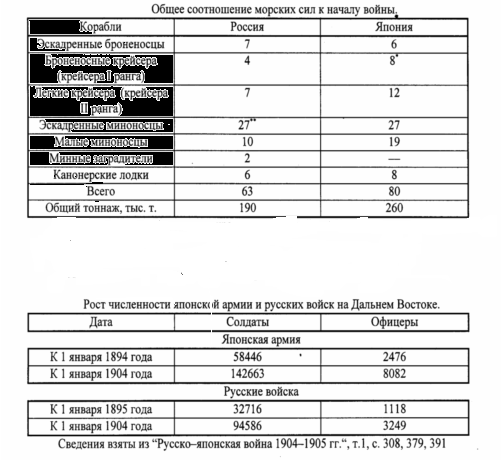

Самой деятельной была русская политика на Дальнем Востоке. В этот период внимание Англии, США и Японии привлекают Китай, Корея, Маньчжурия (Северо-восточный Китай). Россия тоже вступает в борьбу за влияние на них. После японо-китайской войны 1894 г. Китай уступил Японии Ляодунский полуостров. Россия, сознавая угрозу своим интересам на Дальнем Востоке, предложила Японии отказаться от аннексии Ляодунского полуострова. Россию поддержали Франция и Германия, после чего Япония вынуждена была уступить. В 1896 г. Россия заключила с Китаем оборонительный союз против Японии и соглашение о строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В 1898 г. Россия получила от Китая в аренду Порт-Артур с правом превращения его в военную базу. Через год началась открытая колониальная экспансия капиталистических государств в Китай. В Китае вспыхнуло народное восстание (1900 г.), которое было подавлено совместными силами империалистических государств. Русское правительство под предлогом охраны КВЖД ввело войска в Маньчжурию, тем самым резко обострив противоречия между Россией, с одной стороны, и Японией и Англией - с другой. Союзный договор Японии и Англии в 1902 г. против России был поддержан США. В конце лета 1902 г. Япония направила требование к России о признании полного японского протектората над Кореей в обмен на признание Японией права за Россией свободы действий в Маньчжурии в зоне КВЖД. 31 декабря 1903 г. русской стороне вручены новые требования: Япония настаивала на безраздельном господстве в Корее и признании равных с Россией прав в Маньчжурии. Требования были приняты, но японский телеграф намеренно не передавал их русскому посланнику до 25 января.

25 января 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией и в ночь на 26 января без объявления войны напала на русскую эскадру в Порт-Артуре. Началась русско-японская война.

Беседа с классом о причинах войны.

- Определите причины русско-японской войны исходя из характеристики внешней политики России в конце XIX - начале XX вв. и положения на Дальнем Востоке.

Столкновение русских и японских интересов в Корее и Маньчжурии.

Причину войны записать на доске.

- Нужна ли эта война была России, несмотря на то, что войну начала Япония? Какие цели преследовало царское правительство в этой войне? При ответе используйте эпиграф.

Во-первых, Россия к началу века являлась империалистической державой и Маньчжурия, и Корея входили в сферу ее колониальных интересов.

Во-вторых, из слов В. Плеве становится понятно, что царскому правительству выгодно участие в этой войне, потому что в России к началу века сложилась революционная ситуация, следовательно, победа в войне подняла бы престиж власти и помогла бы избежать революции.

Соотношения сил и планы сторон:

Основные планы Японии Японское командование основными военными целями ставило: достижение полного господства на море, на суше – овладение Порт–Артуром и затем распространение своих военных успехов на Корею и Маньчжурию, вытесняя из этих районов русских.

Характеристика военачальников.

Слово учителя. Главнокомандующим сухопутными и морскими силами России был назначен вице-адмирал Алексеев Евгений Иванович (1903-1905 гг. царский наместник на Дальнем Востоке).

Его помощник - командующий Маньчжурской армии генерал-адъютант Куропаткин Алексей Николаевич.

Командовать Тихоокеанским флотом в ходе русско-японской войны был назначен вице-адмирал Макаров Степан Осипович.

Макаров Степан Осипович. Флотоводец, изобретатель, теоретик военно-морского дела, написавший более 50 научных работ, мореплаватель, дважды обогнувший земной шар, исследователь Арктики. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг., во время которой немало способствовал активизации русских морских сил на Черном море. В 1897-1898 гг., будучи уже вице-адмиралом, построил по собственному проекту ледокол «Ермак», на котором плавал в морях Арктики. С 1899 г. главный командир Кронштадтского порта и военный губернатор Кронштадта. 1 февраля 1904 г. назначен командующим I Тихоокеанской эскадрой и 24 февраля прибыл в Порт-Артур. Он вдохнул энергию в моряков, заставил флот начать активные боевые действия. Погиб 31 марта 1904 г. на броненосце «Петропавловск», который подорвался на минной банке. А ведь никто не уделял большего внимания развитию минного оружия, никто так не предупреждал об его всё возраставшей опасности, как сам Макаров! После его гибели флот ограничился оборонительными действиями.

IV. Хронологическое освещение хода войны. Основные сражения.

Слово учителя. Русско-японскую войну делят на 3 хронологических периода

Предлагается временные рамки этих периодов записать в тетрадь (см. табл.).

1-й период (26 января 1904г. - август 1904г.)

1. Сообщение об основных событиях первого периода:

26 января 1904 г. одновременно с нападением на Порт-Артур японцы атаковали находящиеся в корейском порту Чемульпо крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Японцы послали на захват крейсера и лодки целую эскадру - шесть крейсеров, восемь миноносцев. После неравного ожесточенного боя, не желая сдаваться врагу, русские моряки потопили свои корабли. Впоследствии о подвиге «Варяга» была написана песня, в которой есть такие слова: Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага, лишь волны морские прославят вовек Геройскую гибель «Варяга»!

В августе 1904 г. в Маньчжурии 3 японские армии, продолжая наступление, соединились у Ляояна. Японцы планировали решительное наступление с обходом обоих флангов русской армии, однако их силы были недостаточны для решения такой задачи.

В этих условиях все атаки японцев были отбиты, и командующий японскими войсками дал приказ об отступлении, но Куропаткин опередил Ояму на 2 часа, также дав приказ об отступлении. Хотя русская армия превосходила по численности и была лучше оснащена, ей с большим трудом удавалось сдерживать натиск противника по причине незнания местности, отсутствия карт, данных разведки. Преувеличенные сведения о силах противника заставили Куропаткина принять решение об отступлении к Мукдену

2-й период (сентябрь 1904г. - февраль 1905г.)

1. Сообщение об основных событиях второго периода: После поражения под Ляояном судьбу войны решала оборона Порт-Артура, который оттягивал значительные силы японцев. 7 месяцев длилась осада, японцы предпринимали многократные штурмы, не прекращали бомбардировок. Обороной руководил генерал Роман Кондратенко.

После гибели Романа Исидоровича командование принял генерал Стессель Анатолий Михайлович, который принял решение о сдаче крепости, хотя возможности обороны исчерпаны не были.

3-й период (март-август 1905 г.)

После сдачи Порт-Артура Война уже была проиграна, однако царизм настаивал на продолжении бессмысленного похода 2-ой Тихоокеанской эскадры под командованием Рожественского из Кронштадта во Владивосток.

Рожественский Зиновий Петрович (1848 – 1909) - Родился в семье военного врача, получил разностороннее образование. В 1864 поступил в Морской корпус, затем в Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге и в 1873 был выпущен по первому разряду лейтенантом. Работал в Комиссии морских артиллерийских опытов, увлекался электротехникой. В 1898 был произведен в контр-адмиралы и назначен командующим учебно-артиллерийским отрядом Балтийского флота. В 1904 произведен в вице-адмиралы и занимался подготовкой 2-й Тихоокеанской эскадры к походу из Балтийского моря на Дальнем Востоке поддержку 1-й Тихоокеанской эскадры, запертой японцами в Порт-Артуре. Рожественский, раненный в этом бою, был оправдан военно-морским судом. В 1906 уволен в отставку.

Задание учащимся: чтобы нагляднее представить себе силы сторон, составьте таблицу.

| Русская 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием 3. П. Рожественского | Японский флот под командованием адмирала Того |

| 11 броненосцев 10 крейсеров 9 эсминцев | 4 броненосца 48 крейсеров 21 эсминец 42 миноносца |

Русская эскадра вошла в Корейский пролив, пытаясь прорваться во Владивосток, но была обнаружена японцами, после чего русские корабли перестроились в две колонны. При появлении главных сил японского флота Рожественский начал перестраивать корабли в одну колонну, задержав открытие огня.

Превосходство японских кораблей в скорости движения, бронировании и скорострельности решило исход сражения: 4 русских броненосца были потоплены, остальные корабли получили повреждения. Ночью, в темноте, русские корабли потеряли связь между собой, и к утру русская эскадра перестала существовать как боевая единица. Во Владивосток сумели прорваться лишь один крейсер и два эсминца. Никогда ещё русский флот не подвергался такому разгрому. Лучшие корабли были потоплены, сам Рожественский со своим штабом попал в плен, погибло 5000 моряков. После этого сражения воюющие стороны пошли на заключение перемирия, предложенного президентом США Теодором Рузвельтом.

Подведение итогов урока.

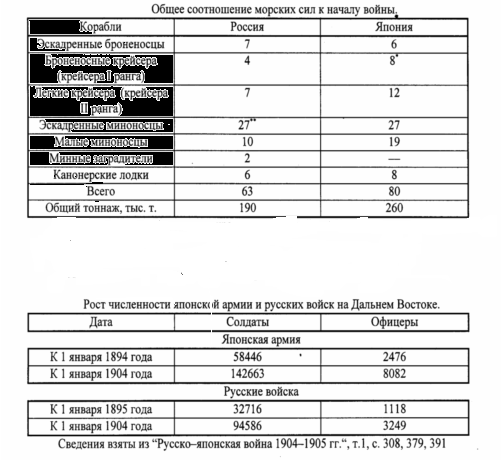

- Оцените шансы русской армии и флота на победу. Русская армия перед войной насчитывала около 1 млн человек,

но на Дальнем Востоке их было немногим более 120 тыс. человек. Японские вооружённые силы в 2 раза превышали по численности и в несколько раз превосходили русские войска по числу стволов в артиллерии. Соотношение военно-морских сил было практически равным. Поэтому изначально шансы на победу были невелики

-Проанализируйте роль географического фактора в предстоящей войне.

Общепризнано, что геополитический фактор влияет на развитие страны, равно как и на ведение военных действий. Далеко находящаяся Япония, трудность с доставкой личного состава, боеприпасов, продовольствия, отсутствие карт местности, плохое знание противника - всё это не оставляло возможности для победы в этой войне.

- Какие основные сражения были в этой войне? {Этапы). Были ли примеры русского героизма? - Каково было общественное мнение на ведение Россией предстоящей войны?

Общественное мнение не было единодушным. Однако, по-моему, определяющими были слова «Зачем это нужно?» Статья Толстого «Одумайтесь!», произведения Л. Андреева, В. Иванова, В. Брюсова и есть тому подтверждение.

Домашнее задание: учебник истории § 65.